Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 5

September 25, 2017

La normalización de la extrema derecha

Ayer sucedieron dos hechos aparentemente desconectados que, sin embargo, tienen algo en común que es motivo de preocupación. Por un lado, la ultraderecha alemana ha vuelto al parlamento alemán por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial. El partido Alternativa por Alemania (AfD por sus siglas en alemán) se ha convertido en el tercer partido más importante en representación parlamentaria, con aproximadamente un 13% de los votos -en estos momentos los resultados aún son provisionales-. Por otro lado, el acto celebrado ayer en Zaragoza por Unidos Podemos y otros partidos, con la presencia de más de 400 cargos públicos, tuvo un contrapunto en la manifestación de ultraderecha que se organizó en el mismo sitio y con objeto de boicotear el acto.

Ambos fenómenos están conectado por su carácter ultraderechista, si bien obedecen a realidades muy diferentes.

AfD es un partido nuevo creado en el año 2013. Desde su fundación se ha opuesto al proyecto europeo y, particularmente, a la arquitectura de la zona euro. Desde la posición de hegemonía de la economía alemana, sus líderes han propuesto la salida del euro y el despliegue de políticas económicas liberales, ya liberados del “lastre” de las economías periféricas como la española, griega o portuguesa. Sin embargo, con la llamada crisis de los refugiados el partido se ha ido escorando más a la derecha hasta asumir tesis directamente xenófobas y antiinmigración. Hace apenas unas semanas el partido solicitó en el parlamento europeo, por ejemplo, la abolición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), escudándose en el falaz argumento de vincular a refugiados con terroristas. Su crecimiento al calor de ese discurso xenófobo guarda una notable similitud con el de otros partidos de extrema derecha en Europa, como el Frente Nacional en Francia o el Partido por la Libertad en los Países Bajos. El caso de AfD tiene un especial valor simbólico por ser precisamente en Alemania donde se manifestó la forma más violenta de fascismo, el nazismo.

Evidentemente, los dirigentes y votantes de AfD no son nazis. Al menos no en el sentido histórico que tiene esa palabra. El nazismo fue un producto histórico, de similares –pero no iguales- parámetros al fascismo italiano, francés y español de los años veinte y treinta del siglo XX. El proyecto de AfD, como el de otros partidos de extrema derecha, tiene motivaciones diferentes porque su contexto es radicalmente distinto y aunque guarden aspectos comunes, como un nacionalismo exacerbado o el discurso xenófobo, no es equiparable de forma precisa. De ahí que algunos autores prefieran hablar de “populismo de derechas” o de “nuevas derechas”, si bien a mí me parece más adecuado hablar de “extrema derecha”. En otro sitio he explorado las causas que llevan a este retorno del fascismo, en sus nuevas formas, concluyendo que tiene raíces económicas vinculadas a la globalización y a las políticas neoliberales.

La manifestación de ayer, por otra parte, no fue tampoco una manifestación nazi per se. Desde luego, la organización convocante –MSR- sí puede ser definida sin ningún problema como neonazi. Es una organización que ha concentrado gran parte de su actividad en la ocupación de edificios abandonados, o incluso cedidos, para ofrecer alimentos únicamente a familias españolas en necesidad. Su perfil responde claramente al de las nuevas organizaciones de extrema derecha que, en las últimas décadas, han ido abandonando la simbología fascista para tomar formas más normalizadas pero con el mismo contenido xenófobo y ultranacionalista. Para muchas de estas organizaciones el modelo es el Frente Nacional, partido que desde 2011 ha cambiado su discurso y sus formas para adaptarse a la moderna competición electoral.

Pero ayer hubo mucho más que eso. Junto con los colectivos organizados, que ya estaban desde las ocho de la mañana en los alrededores del reciento y con intenciones claras de boicotear el acto, y frente a una policía claramente insuficiente para mantener el orden público, también hubo centenares de manifestantes aparentemente normales, que se fueron incorporando a lo largo del día. Y subrayo lo de aparentemente normales porque ahí reside la clave de la cuestión. Por decirlo más provocadoramente: se trataba de personas de extrema derecha que parecen normales. En efecto, no era la típica estampa que uno tiene grabada de las manifestaciones fascistas del siglo pasado, con sus brazos el alto y su simbología fascista. Es verdad que había alguna que otra bandera franquista, y que más de uno coreaba el cara al sol. Pero la mayoría era gente que, tomada en solitario, podría ser un afable vecino de comunidad. Eso sí, gritaban como los que más que éramos unos traidores, que deberían ejecutarnos o que a la mínima nos iban a matar. Desde adolescentes de estética pija, hasta señoras mayores que en otro contexto parecerían amables abuelitas, pasando por curiosas y jóvenes parejas que, bandera rojigualda en mano, clamaban por la españolidad de todos los que estábamos dentro. A los catalanes les dijeron que eran españoles y a mí, que soy de Logroño, que era un traidor. En suma, un heterogéneo grupo cuyos integrantes, sin embargo, compartían las demandas ultranacionalistas y rezumaban un terrible odio contra el diferente. No en vano, fuertes motivaciones tendrían para estar durante seis horas fuera del pabellón, a pleno sol, y esperando la desprotegida salida de los cargos públicos para insultarnos, escupirnos, perseguirnos por la calle o incluso lanzarnos objetos.

Que nadie se engañe. Fue una concentración de extrema derecha, con claros tintes fascistas en muchos casos. Empezando por el obvio hecho de que se trataba de boicotear un acto en el que se reclamaba, y no es menor, democracia, fraternidad y diálogo. El carácter anticomunista de las consignas tampoco se nos puede escapar. Se trata de un sector de la población que siempre ha existido en nuestro país, pero que ahora está mucho más movilizado –naturalmente, empujado por la cuestión catalana y el 1-O- y quizás algo más ampliado dadas las circunstancias. El problema es que corremos el riesgo de normalizar este tipo de eventos y demandas, como si fueran meros ejercicios de la libertad de expresión y no de un síntoma preocupante de ascenso fascista en nuestro país.

Se dirá que en nuestro país no existe un partido de extrema derecha asimilable a los que están irrumpiendo en el norte de Europa, como AfD. Y en parte es verdad, pues el contexto es distinto. Pero también se esquiva en muchas ocasiones el obvio hecho de que muchos dirigentes del PP, y también muchas sus políticas, pertenecen al campo de lo demandado por esa extrema derecha. En el 2015 el dirigente nacional del PP, Javier Maroto vinculó explícitamente a los refugiados con los yihadistas que ponen bombas, por ejemplo. En 2015 el Gobierno del PP se comprometió a que España acogiera a más de 15.000 refugiados y un año más tarde sólo había acogido el 5%, en una actitud más cercada al ideario de AfD que al de la CDU de Merkel. Y el líder del PP en Cataluña, Xavier Albiol, se ha caracterizado por sus continuas declaraciones xenófobas. A su famoso cartel de propaganda electoral que pedía «limpiar Badalona» se pueden sumar frases como aquella otra en la que defendía que «el colectivo rumano-gitano se ha instalado a delinquir y robar». Fue premiado con un ascenso por el PP. Y dejamos fuera todo tipo de comentarios públicos de otros dirigentes del PP y, también, las suposiciones de lo que pensarán en privado.

En suma, la extrema-derecha está en ascenso porque existen las condiciones económicas y culturales adecuadas para ello. En España a la crisis económica y política que tenemos hay que sumar la crisis de Estado que está suponiendo el proceso independentista catalán. Como dijo Bretch, el mejor alimento de un nacionalismo es otro nacionalismo. Y en un país en el que la derecha reaccionaria impuso, siempre por la vía de la fuerza, la opción de un país homogéneo de unidad de destino universal, es de esperar que arrecien las manifestaciones de extrema derecha. La proliferación de convocatorias blancas, sin aparente organizadores, que se están dando estos días, todas destinadas a la protección de la patria, se pueden entender desde esta óptica. Y serán muchos los que querrán ver en esas manifestaciones la legítima expresión de un pueblo que defiende un determinado modelo de Estado. Pero una vez te aproximas y pones el oído, te das cuenta de que son las mismas consignas reaccionarias de toda la vida. ¿O es que alguien piensa que los casi seis millones de votos que ha obtenido AfD son cabezas rapadas que adoran a Hitler?

Defender la unidad de España no es necesariamente de extrema derecha. De hecho, algunos defendemos un modelo republicano federal que, a la manera pi-margalliana, podría entenderse como unidad de diversidad. Pero lo que sí es de extrema derecha es el ideario completo en el que se inserta habitualmente la demanda de unidad de España, que incluye por supuesto el querer ejecutar al diferente. Y detrás de todo esto no sólo hay organizaciones neonazis o un sistema cultural reaccionario, sino también un partido político interesado en contraponer el nacionalismo español al nacionalismo catalán. Tanto por convicción como por oportunidad política.

A mi juicio, el principal riesgo que asumimos en estos momentos es el blanqueamiento de esa extrema derecha, es decir, su normalización. Porque con ella va la normalización de un estado social, el de la reacción. En estos días se están escuchando demasiadas voces que justifican la represión y el autoritarismo contra los independentistas. Algo que inmediatamente se hace extensible a los simpatizantes de independentistas o incluso, como pasó con nuestro acto en Zaragoza, con los que proponemos diálogo con los independentistas. Así, al final tenemos jueces que prohíben debates públicos en Madrid y en otras ciudades y también partidos, como el PSOE de Zaragoza, que nos impide hacer un acto en un edificio público. No creo que el PP esté midiendo bien la situación política en el Estado, pero sí creo que está tratando de aprovechar la situación para salir de la misma fortalecido, con el sector ultra de la sociedad movilizado y marcando el ritmo del sentido común. Hasta que cortar la libertad de expresión y reunión de los republicanos, comunistas e independentistas sea sentido común. Probablemente eso es jugar con fuego, pero desde luego seguro que es minar las bases democráticas que, dicho de paso, tampoco son muy sólidas en nuestro país.

La entrada La normalización de la extrema derecha aparece primero en Alberto Garzón.

September 14, 2017

‘El Capital’ habla del capitalismo de hoy

Publicado en Público.es

En los primeros días de septiembre de 1867, hace ahora 150 años, se publicó el primer volumen de El Capital, la que es para muchos la obra cumbre de Karl Marx (1818-1883). Fue en una modesta tirada de mil ejemplares, pero a pesar de ello contribuyó decisivamente a transformar la forma en la que personas de todo el mundo veían nuestras sociedades.

La idea original de Marx consistía en escribir un conjunto de seis libros, dedicados cada uno de ellos a los siguientes temas: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior y el mercado mundial. Sin embargo, la pobreza y las enfermedades (su vida estuvo marcada por los exilios políticos y las carencias materiales y de salud) le retrasaron de tal modo que acabó optando por un proyecto editorial de tres volúmenes. Aun así, sólo publicó en vida el primero. Los volúmenes segundo y tercero, ambos inacabados, fueron editados y publicados por su amigo y camarada Friedrich Engels (1820-1895) a partir de los manuscritos que Marx había estado escribiendo durante los años previos a su muerte.

El Capital es una obra densa y difícil. Leerla y entenderla requiere la dedicación de una ingente cantidad de horas de estudio. Y aunque corre el rumor de que todo comunista dice haberla leído y entendido, es improbable que sea cierto. A su naturaleza de material incompleto hemos de añadir el estilo del autor, que en algunos pasajes es ciertamente oscuro. De hecho, es habitual que los lectores inadvertidos se encuentren decepcionados tras consultar las primeras páginas. En ellas encontramos un alto nivel de abstracción teórica que dificulta mucho la lectura. Por decirlo de una forma breve, El Capital no es el típico libro que se puede leer mientras se va en el autobús. No es el Manifiesto Comunista. En efecto, el Manifiesto, escrito con Engels en 1848, había sido un material propagandístico elaborado para animar a los trabajadores en el contexto de las revoluciones europeas que estaban teniendo lugar entonces. Por el contrario, El Capital obedece a objetivos mucho más complejos y ambiciosos. Se aspira, nada más y nada menos, que a la comprensión exacta del funcionamiento del sistema económico capitalista. Y ello, a juicio de Marx, requería una exposición mucho más justificada y rigurosa. Una exposición que se parecía mucho más a los trabajos de los primeros economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, que a los textos publicados hasta entonces por los representantes del socialismo utópico, como Robert Owen o Saint-Simon. Para Marx, El Capital era un misil contra la burguesía precisamente por su capacidad para desvelar y desnudar las formas por las que una parte de la población explotaba a la otra parte.

Se observará entonces que existía, y aún existe, una aparente contradicción. El Capital, como arma, parece de difícil acceso para los trabajadores, quienes por lo general, y por diversas razones, están menos preparados para abordar un libro de esta naturaleza. Precisamente por eso, han sido muchos los autores que han intentado resumir El Capital e incluso codificar esta obra en forma de catecismos. Así lo hizo Karl Kautsky, el primero en sintetizar en un buen libro las ideas principales de El Capital. O, por ser más precisos, lo que él consideraba que eran las principales ideas del libro de Marx.

La interpretación kautskiana se convirtió en hegemónica durante el período de vigencia de la II Internacional (1889-1914), considerándose desde entonces, no en vano, como la visión ortodoxa del marxismo. Pero el trabajo de Kautsky no consistió sólo en resumir El Capital sino que trató de sintetizar toda la obra marxista disponible hasta entonces, convertida así en doctrina. De este modo, el producto vivo e inspirador del largo trabajo de Marx fue enclaustrado bajo la fórmula cerrada de una doctrina al servicio de los principales partidos socialdemócratas de la época –como después ocurriría lo mismo con la III Internacional (1919-1943) y la Unión Soviética-. Esta interpretación ortodoxa, si bien se inspiraba en algunas de las lecturas de Marx, convirtió en mera caricatura la riqueza del trabajo original marxista. De hecho, Marx nunca habló de materialismo histórico y tampoco de materialismo dialéctico, sino que éstas fueron construcciones posteriores, hechas por Engels y otros autores, que trataron de ofrecer a la clase trabajadora un producto más compacto y accesible del trabajo de Marx.

Sin embargo, reducir la obra de Marx, entre ellas El Capital, a un producto cerrado implica ahogar gran parte de su capacidad para la investigación. La obra de Marx, como la de cualquier otro autor, está llena de elementos no del todo coherentes entre sí y que dependen, en gran medida, del contexto histórico en el que se escriben. En un ámbito bien distinto, como es el de la física, estas cuestiones también pasan. Aunque se califican de otra forma. El propio Einstein presentó su teoría de la relatividad especial en 1905, mientras que su teoría de la relatividad general tuvo que esperar a 1915, exactamente diez años después. En el período que media entre la primera y la segunda, Einstein publicó diferentes textos que pretendían resolver los problemas que enfrentaban sus planteamientos, aunque sin éxito. Nadie pretendería hoy, por ejemplo, recuperar y reivindicar aquellos intentos fallidos de Einstein. Eso es así porque en la física, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias sociales, es posible llegar a consensos amplios sobre los resultados de una investigación. En el caso de las ciencias sociales eso es imposible; ello no quiere decir que toda opinión valga lo mismo, sino que los criterios de rigor para consignar que una explicación es cierta son distintos, más cuestionables, más abiertos. En realidad, toda la obra de Marx es un proyecto en construcción para dotar de una explicación a fenómenos sociales, cuya naturaleza es por defecto incierta, impredecible y en muchos casos incuantificable. Y el hecho de que sea un proceso en construcción, junto con la naturaleza específica de la ciencia social, hace fallido cualquier intento de crear una doctrina y, mucho menos, de elevarla al rango de ciencia.

Es verdad, por ejemplo, que en algún momento Marx sí creyó haber descubierto las leyes de la historia. En el Discurso ante la tumba de Marx, el propio Engels explicó que «de la misma forma que Darwin ha descubierto las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto las leyes del desarrollo de la historia humana»[1]. Y en una carta a Ferdinand Lasalle (1825-1864), el propio Marx le explicó que «la obra de Darwin es de una gran importancia y sirve a mi propósito en cuanto que proporciona una base para la lucha histórica de clases en las ciencias naturales»[2]. La influencia de los descubrimientos de Darwin, unida a la teoría de la historia heredada de Hegel, proporcionaron a Marx un esquema histórico sobre el que, en teoría, toda sociedad debería desplegarse en el tiempo. En breve, al feudalismo le seguiría el capitalismo, y a éste el socialismo. Sin embargo, el último Marx, el de la década de 1870, se había estado reuniendo con amigos y revolucionarios rusos que contribuyeron a modificar su visión sobre la situación de Rusia, en particular, y la de los países atrasados, en general. Hasta el punto de que en una carta de 1877 escribió que «sucesos notablemente análogos pero que tienen lugar en medios históricos diferentes conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser suprahistórica»[3]. Como se puede comprobar, casi una enmienda a la totalidad a su antigua concepción de la historia o, cuando menos, a la versión vulgar que Engels había sistematizado como materialismo histórico.

De ahí que, cuando la revolución rusa de 1917 tuvo lugar en un país severamente atrasado y prácticamente feudal, Antonio Gramsci (1891-1937) dijera que se trataba de una «revolución contra El Capital» y que «El Capital de Marx era, en Rusia, el libro de los burgueses más que el de los proletarios»[4] porque instaba a crear una burguesía e iniciar una era capitalista y no a que el proletariado tomara el poder en esas condiciones. Gramsci afirmó en aquel artículo que con la revolución «los bolcheviques reniegan de Carlos Marx al afirmar, con el testimonio de la acción desarrollada, de las conquistas obtenidas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como se pudiera pensar y se ha pensado»[5]. En realidad, lo que se ponía de manifiesto es que la interpretación ortodoxa del marxismo, y mucho más la interpretación del mismo que lo consideraba como ciencia pura, fallaba al enfrentarse con las cambiantes e impredecibles formas de la realidad. De ahí que no podamos considerar al marxismo más que como una, la más fértil, tradición política y de investigación.

Otro elemento ciertamente crítico, y que conforma una laguna en la obra de El Capital, es el de la clase social. Como he tratado de demostrar en un libro de próxima publicación, Por qué soy comunista (Península, 2017), la lectura que hacemos sobre la clase social y el Estado condiciona absolutamente la práctica política de los partidos socialistas. Sin embargo, Marx no llegó a escribir nada compacto sobre ninguno de esos conceptos. Y, en el caso de clase, esta es una ausencia crucial porque conforma la espina dorsal de su pensamiento político. Es más, a cualquier seguidor de la obra de Marx le sorprenderá que su táctica política fuera tan diversa en el tiempo. Por qué, por ejemplo, él y Engels consideraban necesario mantener la autonomía de los partidos socialdemócratas frente a los partidos liberales en Europa y, en cambio, ambos sugerían a esos mismos partidos socialdemócratas en Inglaterra o Estados Unidos que se incorporaran en el seno de los partidos liberales. Algo similar a la polémica de Lenin en 1905, cuando se opuso a la decisión del partido socialdemócrata ruso de no incorporarse al Soviet de San Petersburgo por ser considerado un espacio espontáneo y desideologizado. Tanto Marx y Engels, primero, como Lenin, después, no eran unos fetichistas de las organizaciones políticas sino que su práctica política dependía de cómo entendían la construcción y evolución de las clases sociales en contextos históricos. Por eso se ha dicho que lo importante es la clase social y no el partido. Y aun así, Marx nunca elaboró una explicación detallada del concepto de clase.

En el análisis del capitalismo que hace Marx en El Capital o en el Manifiesto Comunista, él detecta la existencia de dos clases fundamentales que le permiten explicar el desarrollo de la propia historia: los capitalistas y los trabajadores. Desde este punto de vista, el capitalismo genera una estructura de huecos en las relaciones de clase que luego son ocupados por personas reales. Es como si primero existiera la estructura, creada por el sistema económico, y luego las personas reales que «hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado»[6]. Estamos ante un esquema de clases típicamente polarizado donde sólo parecen existir capitalistas y trabajadores. Así, en este enfoque la clase es una realidad objetiva que varía según el desarrollo de las fuerzas productivas.

Sin embargo, en otros escritos Marx analiza la realidad social de una manera mucho más compleja, atendiendo a las particularidades de cada contexto. En este caso los escritos son de carácter más político y coyuntural, y en ellos Marx ya no trata con sólo dos clases sino que llega a diagnosticar clases, fracciones, facciones y una red mucho más compleja de grupos sociales. Un ejemplo paradigmático es el 18 Brumario, en el que Marx analiza el golpe de Estado dado por Luis Bonaparte (1808-1873) en 1851. Esta segunda opción está conectada con la visión de Lenin y, especialmente, de Edward Thompson, según la cual las clases sociales son también construcciones sociales que dependen de las prácticas políticas y no sólo huecos en las relaciones de producción.

Sea como sea, estas dos diferentes formas de analizar la clase social carecen de algún tipo de vínculo en la teoría de Marx. Es más, hay abundante material para creer que Marx «pensaba que la tendencia histórica del capitalismo apuntaba hacia una creciente polarización en lo concreto»[7], es decir, que la dinámica capitalista apuntaría a la destrucción de todas las clases sociales que no fueran la de los capitalistas y los trabajadores. En su visión, la complejidad de la vida real se estaba simplificando por el propio desarrollo del capitalismo puesto que éste creaba cada vez más proletarios y al mismo tiempo reducía el número de capitalistas –aunque los restantes vieran su poder incrementado. Esta idea, recogida después por Kautsky, se tuvo que enfrentar a las transformaciones del capitalismo a finales del siglo XIX y a la aparición de las llamadas clases medias. Este debate, como hemos insistido en otros lugares, es crucial para entender los fenómenos sociales y el desarrollo de la política hoy en día.

Por otra parte, Marx no supo o no pudo, también por diversas razones, incorporar cuestiones ecologistas y feministas en sus escritos. Marx fue un hombre de su época, y aunque hay autores como Elmar Altvater o Bellamy Foster que reivindican su temprana inclinación ecologista, no podemos dejar de advertir que tanto Marx como Engels asumieron no sólo las tesis más productivistas de la Economía Política y sus categorías sino también los prejuicios –en este caso bastante más Marx que Engels- propios de vivir en un sistema patriarcal. Para la actualización de los parámetros ecologistas y feministas desde una perspectiva marxista es necesario dejarse acompañar por autores más modernos que, aun inspirándose en Marx, despliegan su trabajo de un modo diferente.

En suma, leer a Marx es una fuente de inspiración que nos brinda la oportunidad de dar con las preguntas y respuestas adecuadas. Y 150 años después de la publicación de El Capital, a mi juicio conviene leer y estudiar con mucha atención la obra marxista. Así, además, corregiremos una deriva que ha afectado mucho a la calidad, y también utilidad, de los análisis marxistas. Me refiero, especialmente, a la tendencia a ignorar las cuestiones materiales y económicas en los análisis políticos.

Para entender esto debemos recordar que los fundadores del llamado socialismo científico y los llamados clásicos, entre los que se encuentran Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Kautsky, etc. pusieron su atención fundamental en cuestiones de Economía Política y de lo que se llamaría base económica. Pero a partir de los años veinte el marxismo occidental adquiere otro tono y asume otras preocupaciones. Como dice el historiador Perry Anderson (1938-), «el marxismo occidental en su conjunto, cuando fue más allá de cuestiones de método para considerar problemas de sustancia, se concentró casi totalmente en el estudio de las superestructuras»[8], especialmente las cuestiones culturales. Dicho de otra forma, el análisis cultural suplantó a la Economía Política. Pero, además, el tono fue cambiando desde un optimismo antropológico, basado en gran medida en la asunción de que la concepción de la historia era correcta, hasta convertirse en un pesimismo antropológico más que notable. Esto fue coincidente, además, con tres hechos adicionales. Por un lado, el desplazamiento del estudio y análisis marxista desde el continente europeo hacia el mundo anglosajón. Por otro lado, con el cambio de perfil de los intelectuales marxistas, que hasta los años veinte habían sido tanto dirigentes políticos como estudiosos del marxismo y a partir de entonces se produciría una profunda desconexión entre el movimiento obrero organizado y los intelectuales. Y, finalmente, el desarrollo de un Estado del Bienestar que, a partir de un compromiso entre capital y trabajo, parecía cuestionar la necesidad del socialismo para gran parte de la clase trabajadora[9].

Esto condujo a una paradoja. El geógrafo marxista David Harvey cuenta, por ejemplo, que durante los años de posguerra y especialmente tras la caída del muro de Berlín, pocos querían estudiar un libro como El Capital. La razón estaba en que «el hecho real era que El Capital no tenía demasiada aplicación directa a la vida diaria» porque «describía el capitalismo en su versión cruda, inalterada y bárbara típica del siglo XIX»[10]. Esta situación, sin embargo, ha cambiado en la actualidad. El marxismo ha vuelto a estar de moda. Pero aún más, la razón es que hoy El Capital parece hablarnos no del capitalismo del siglo XIX sino del actual. Las reestructuraciones empresariales, que implican despidos de miles de trabajadores, la crisis económica y sus efectos macroeconómicos, los comportamientos del capital financiero y de los diferentes tipos de capital… es como si estuviéramos volviendo poco a poco al siglo XIX. O puede ser, más probablemente, que El Capital tenga la capacidad de explicar el funcionamiento de un sistema que ha cambiado poco y cuyos principales fundamentos se mantienen invariables, con lo que su lectura y estudio, como todo el marxismo que de ahí se deriva, pueden sernos de extraordinaria utilidad para comprender el mundo que vivimos. Y para transformarlo.

El marxismo no es, por lo tanto, la llave que abre todas las puertas. El marxismo es, más bien, una herramienta para el análisis social y también para la práctica política. Y al mismo tiempo también es una concepción del mundo, inspirada por esa tradición política y de investigación, que nos anima a mirar determinadas trazas de la totalidad social. Como dice Manuel Sacristán (1925-1985), la concepción marxista de mundo «supone la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia, sino como un nivel del pensamiento científico: el de la inspiración del propio investigar y de la reflexión sobre su marcha y resultados»[11]. En efecto, lo que hace que un investigador de orientación marxista se centre en cuestiones como las clases y la desigualdad y no en otros campos posibles, es la creencia de que haciéndolo así se encontrarán más y mejores respuestas. En consecuencia, el marxismo tiene que ir cambiando en la medida que vamos incrementando nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea y en la medida que va cambiando la sociedad a la que pertenecemos.

NOTAS

Sacristán, M. (1964): “Sobre el anti-dürhing”

La entrada ‘El Capital’ habla del capitalismo de hoy aparece primero en Alberto Garzón.

September 10, 2017

La izquierda española ante la globalización

La expresión los árboles no dejan ver el bosque nos ayuda a entender qué le está pasando a la izquierda en España. Concentrados en el día a día de las noticias mediáticas, en las valoraciones trimestrales de los datos del paro o en las innumerables novedades que afloran de corrupción política, apenas tenemos tiempo para pensar en el tablero de juego sobre el que hacemos política. Y lo cierto es que, desde la perspectiva española, es un panorama preocupante.

En los últimos años hemos asistido a la quiebra del bipartidismo, a una crisis institucional sin precedentes que ha incluido a la Casa Real y, en parte como consecuencia de ello, a una sucesión atípica de convocatorias electorales. Pero apenas hemos debatido sobre las causas de estos fenómenos, es decir, sobre la descomposición social que se está produciendo en nuestro país como consecuencia de la globalización económica y la crisis del modelo de crecimiento económico.

A menudo las organizaciones políticas hacemos política como si nada hubiera cambiado desde 1978, año en el que se aprobó la Constitución. Y no me refiero a las formas políticas o a sus protagonistas, que evidentemente han mutado en estos cuarenta años. Me refiero a ese tablero de juego en el que se inserta España y que es el sistema-mundo económico. En 1978 España se incorporó, con todas sus insuficiencias, al mundo desarrollado de la democracia, el Estado Social y las modernas políticas públicas de redistribución de la renta. Pero lo hizo precisamente en un contexto internacional en el que ese mundo desarrollado ya iba en dirección contraria, con las políticas neoliberales siendo la norma y con la globalización económica desplegando todas sus características.

La globalización puede describirse de muchas formas distintas, pero podemos destacar la desregulación financiera y económica, la reducción de los aranceles y el consiguiente estímulo al comercio mundial, la deslocalización de las grandes empresas hacia países con menores costes y la expansión de transnacionales que conforman enormes redes económicas. Hoy no sólo la producción mundial de bienes y servicios se realiza mediante nuevas formas, con las cadenas de valor globales cobrando especial importancia, sino que además está repartida de un modo muy diferente al de hace cuarenta años. Baste constatar que en 1980 los países avanzados –categoría usada por el FMI que incluye a Estados Unidos, Japón y las principales economías europeas- representaban el 63% del PIB mundial, mientras que América Latina suponía el 12% y los países emergentes de Asia sólo el 9%. Por el contrario, actualmente esas mismas economías avanzadas representan escasamente el 40%, América Latina el 7% y los países emergentes de Asia el 33% del PIB mundial. En términos de empleo la inserción en la economía-mundo de una fuerza laboral de más de 800 millones de personas en el caso de China y de 500 millones de personas en el caso de la India no puede ignorarse –compárese con los 75 millones de personas que conforman la fuerza laboral de Rusia, los 162 millones de Estados Unidos o los 23 millones de España.

El sistema económico capitalista está basado en la competencia y en la incesante búsqueda de ganancia privada, de modo que tablero de juego en el que se inserta España es el de esta economía-mundo altamente competitiva y en la que numerosos actores, desde empresas hasta trabajadores, compiten por su cuota de mercado o su puesto de trabajo. Las reglas están marcadas por la propia lógica del capitalismo y por la regulación resultante de lo que se ha convenido en llamar globalización. No puede esto ignorarse porque, como bien supieron entender los economistas clásicos, destacadamente Marx, el mercado mundial determina en gran medida las formas concretas de las economías nacionales. Y ello condiciona, a su vez, las formas políticas y de conciencia que emergen en el seno de los Estado-nación. O, dicho a la inversa, no es posible comprender los fenómenos sociales recientes, desde el 15-M hasta la irrupción de Trump o Le Pen, sin atender a las transformaciones económicas de las últimas décadas. Desde luego, éstas solas no bastan para ofrecer una explicación precisa, pero sin ellas es imposible aproximarse a lo que de verdad está ocurriendo.

El problema para la economía de España es, grosso modo, que no ha encontrado su lugar en este sistema-mundo. El modelo de crecimiento español ha dependido durante años de la confluencia de crédito barato y especulación urbanística, todo ello derivado y alimentado por una desastrosa configuración institucional europea. Ello proporcionó rentas más altas y la sensación de que España pertenecía a las economías más desarrolladas del mundo. Pero derribado el castillo de naipes del milagro económico, del que hacían gala tanto PP como PSOE, lo que ha quedado es una estructura productiva basada en sectores de bajo valor añadido y con escasa intensidad tecnológica. Sectores como el turismo, altamente estacional, y con salarios un 40% inferiores a los industriales, se han convertido en la esperanza de un Gobierno incapaz de aceptar la profundidad del problema.

La consecuencia directa de todo ello se llama precariedad y desigualdad. La globalización es un proceso que ha impuesto ganadores y perdedores por todas partes del mundo. Así, como ha puesto de relieve en cifras el economista Branko Milanovic, las clases urbanas de Asia han visto cómo sus ingresos absolutos han crecido significativamente en las últimas décadas. Por el contrario, las llamadas clases medias y populares de los países occidentales han visto cómo se deterioraban sus rentas de forma significativa. La reciente crisis en España lo que ha provocado es la agudización de ese fenómeno: los salarios de los estratos más bajos de la población han caído mucho más, por encima del 20%, que los salarios de los estratos más altos, apenas afectados, provocando un incremento enorme de la desigualdad. De acuerdo con los datos de Eurostat, España es, a día de hoy, el cuarto país más desigual de la UE, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Lituania. La polarización en términos de renta se ha multiplicado. Y ello tiene consecuencias en el plano político.

El patrón común que autores como Dani Rodrik o Hanspeter Kriesi han detectado es que las personas caen en el grupo de ganadores o perdedores de la globalización según el lugar que ocupen en la distribución internacional del trabajo. Una conclusión muy clásica, por otra parte. Asimismo, ese lugar concreto depende de otras variables que van desde la estructura productiva de un país hasta la cualificación individual del trabajador o trabajadora en cuestión. De acuerdo con esta visión, la globalización está provocando en occidente una fractura entre aquellas personas con alta cualificación y aquellas otras personas con menor cualificación. Las primeras pueden acceder a puestos de trabajo que son competitivos a nivel internacional y que pertenecen a sectores de alto valor añadido que, por tanto, están mucho mejor remunerados. Las segundas, por el contrario, están expuestas a la competencia internacional y los miles de millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial se convierten en competidores directos para ellas. Además, al ser sectores de bajo valor añadido, o que pertenecen a segmentos de cadenas de valor globales que apenas se apropian de valor añadido, los salarios suelen ser muy reducidos. Aquí pertenecen los millones de personas que ahora sufren el paro estructural y que llevan años buscando un trabajo.

Los economistas liberales han propuesto, como solución, mejorar el llamado capital humano, centrándose en la formación reglada. Según esta visión, mejorar la cualificación de la población es la vía directa a mejorar las condiciones de vida. Pero es pura ilusión. Estos mismos economistas son incapaces de explicar por qué en España se da también la sobrecualificación de miles de personas, especialmente jóvenes. La explicación es que la propia estructura productiva, y con ello el carácter rentista del empresariado español, impide que se creen puestos de trabajo de alto valor añadido que puedan absorber a los trabajadores cualificados. En ausencia de una estructura productiva así, los trabajadores cualificados se marchan a países con sectores productivos en los que sí se puede trabajar, generando una pérdida irreversible en España.

Lo relevante de todo esto, a efectos de este artículo, son las consecuencias políticas. En primer lugar esta fractura provocada por la globalización, además, tiende a reducir también es el estrato ideológico conocido como clase media. Por al menos dos razones. De un lado, porque se consideraban así familias enteras que vivían de las rentas del insostenible modelo inmobiliario-especulativo y que ahora están a merced de una estructura productiva de país empobrecido y de una competencia internacional desaforada. De otro lado, porque la propia estructura productiva supone un cierre para las nuevas generaciones que comprueban que no existe ascensor social, como acabamos de decir. Los jóvenes constatan que no vivirán como sus padres.

El escenario es desolador desde el punto de vista de clase. Las clases populares, con mucha menor capacidad para acceder a los estudios reglados de alta cualificación, como consecuencia de los recortes en educación y de la naturaleza clasista del propio sistema económico, quedan atrapadas en el escalón más bajo no sólo del país sino también de la distribución internacional del trabajo. Así, la precariedad no se define como un momento temporal sino como una característica permanente. No hace falta subrayar qué significa intentar sobrevivir con un contrato por horas que se paga a un par de euros la hora. Por el contrario, las clases altas se han beneficiado no sólo del clientelismo de los gobernantes y de un empresariado rentista sino que, además, se han enriquecido con las políticas durante la gestión de la crisis –reformas fiscales, laborales y financieras, inyecciones de liquidez del BCE, etc.-. Pero, ¿es sostenible este modelo de país?

La experiencia histórica sugiere que no: un país sin cohesión social se resquebraja por todos sus poros. Quizás no es casualidad que el reciente auge independentista en Cataluña coincide con esta época histórica y con la habilidad de vincular independencia con esperanza frente a la crisis. Si bien en ningún caso un decreto de independencia de un Estado-nación supone la neutralización de la ley del valor y de la lógica capitalista. De todas formas, los fenómenos de Trump en Estados Unidos, la extrema derecha en muchos países de la Unión Europea, o la experiencia histórica del fascismo en los años treinta y en el marco de la Gran Depresión, sugieren que la tesis de Karl Polanyi es cierta. A saber, los sectores más golpeados por la crisis y por los ajustes que conlleva la expansión del libre-mercado buscan fórmulas políticas para protegerse. El crecimiento de las posturas proteccionistas es la contracara de ese primer movimiento pro-mercado que supone la globalización, y también sucedió tras la II Guerra Mundial.

Pero el contexto hoy es otro, y las experiencias históricas nunca se repiten de la misma forma. La forma concreta de resistencia de las clases populares depende de algo tan básico como la lucha de clases. En esa lucha, las clases pueden abrazar posturas neofascistas (como ocurre en el norte de Europa), pueden organizarse en posiciones socialistas (como sucedió en los años veinte del siglo pasado) o quedar resignadas y desorganizadas bajo un nuevo estatus de precariedad y miseria permanente. Todo ello depende de un concepto clásico que se llama formación de clase, es decir, de la capacidad de organizar a la clase social.

Las clases sociales no son entidades solamente objetivas, útiles para el análisis sobre el papel, sino que son también construcciones subjetivas que dependen de la práctica política. Las clases, por decirlo brevemente, se construyen. Y esa construcción depende de la habilidad de las organizaciones de clase para generar conciencia de clase, es decir, para crear objetivos e instituciones comunes entre sectores de la sociedad. Dicho de otra forma: los perdedores de la globalización no se van a organizar solos, o al menos es muy discutible que eso suceda, sino que necesitan de la estrategia política de las organizaciones. Las organizaciones políticas están, desde el punto de vista socialista, precisamente para eso y no para otra cosa. La participación en las instituciones, por ejemplo, es una herramienta más que ha de servir a ese fin: organizar a la clase, al pueblo o a la comunidad –no seré yo quien inicie una discusión meramente semántica al respecto-. Y visto lo anterior, nada hay más urgente que hacerlo. Organizar a los perdedores de la globalización, a las personas que no se benefician de la llamada recuperación económica, a los que sufren la precariedad y a las personas que sienten que otro mundo es necesario más que posible. Ese es el verdadero objetivo político de la izquierda, a mi juicio.

Siguiendo esta lógica, no se trata sólo de construir sobre el papel una alternativa teórico-técnica al modelo económico español. Desde luego hay que hacerlo, y por cierto que eso implica deshacerse de la estructura de poder vigente en España y que es heredada, a través de la Transición, de la franquista. Un nuevo país implica una nueva cultura política, empresarial y ciudadana desprovista de todos los lastres clientelares propios del franquismo y de esta democracia cacique. Pero de nada sirve esto si detrás no hay una base social que respalde la puesta en marcha de un proyecto así. Y enfrentamos numerosos obstáculos. Por eso considero que nuestras organizaciones, comenzando por Izquierda Unida, deben asumir que este, y no otro, es el tablero de juego y el objetivo principal.

De ahí que, en estas condiciones, veamos necesario reforzar la presencia en la calle, lugar donde se genera la subjetividad y, por lo tanto, la conciencia de clase. Son largos los debates teóricos sobre esta cuestión, desde Marx y Engels hasta Carrillo y Claudin, pasando por Luxemburg y Lenin. Pero no creo que quede otra alternativa que construir, con nuestras propias manos, tejido social entre los perdedores de la globalización, entre nuestra clase. Una organización más de clase, no en términos semánticos o litúrgicos, sino de acción y composición, es el camino. Y con un discurso que ensamble la alternativa que necesita la clase, el país en un contexto como el que hemos descrito.

Veamos no sólo los árboles sino también el bosque. El capitalismo es un sistema basado en la explotación, y por ello generador de desigualdad y crisis. Pero es también un sistema de producción que no atiende a los límites físicos del planeta, con lo que ser anticapitalista no es sólo una cuestión moral sino de necesidad para la vida. Para la vida no sólo de nuestra clase o nuestra especie, sino de la vida en general. Si no hacemos nada, nuestras sociedades actuales se convertirán en sociedades distópicas, decimonónicas, en las que una minoría deshonestamente enriquecida posee la inmensa mayoría de los recursos y el poder frente a una mayoría social, quebrada y frustrada, que malvive a salto de mata. No hay nada escrito en la historia de antemano, pues todo depende de la capacidad para organizarse y luchar.

La entrada La izquierda española ante la globalización aparece primero en Alberto Garzón.

May 5, 2017

El retorno del fascismo en Europa

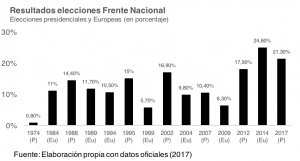

Las últimas elecciones presidenciales en Francia han vuelto a revelar la fuerza y crecimiento de la extrema derecha. En la primera vuelta la candidata del Frente Nacional (FN) ha obtenido un 21,23% de los votos, que es el segundo mejor resultado de la historia del partido. Unos meses antes, en Países Bajos, el Partido por la Libertad (PVV) obtuvo el 13% de los votos en las elecciones legislativas, quedando en segunda posición. En diciembre de 2016 también el candidato del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y empató técnicamente contra el candidato del partido verde en unas elecciones que tendrán que ser repetidas por anomalías en el recuento. A estos buenos resultados de partidos de extrema derecha hay que sumar los de Jobbik en Hungría (20% en 2014), Liga Norte en Italia (12% en encuestas) o Amanecer Dorado en Grecia (8% en encuestas), entre otros.

Gráfico 1:

En España, que carece de un partido político explícitamente de extrema derecha y asimilable a los citados más arriba, este fenómeno europeo está siendo trivializado por parte de los principales medios de comunicación así como de los líderes políticos. El principal problema es que un fenómeno tan grave como el de la extrema derecha se tiende a difuminar bajo la etiqueta mucho más amplia de «populismo».

En el lenguaje coloquial es habitual confundir los conceptos de extrema derecha, derecha radical, populista y anti-establishment entre otros. Incluso la bibliografía académica no termina de encontrar un consenso para la definición de populismo. Los esfuerzos para alcanzar una definición común no han dado resultado y, dependiendo del enfoque, el populismo ha llegado a ser caracterizado como ideología (un sistema de creencias acerca de cuestiones políticas), como estrategia (unas prácticas políticas para alcanzar el poder), o como práctica discursiva (un estilo de comunicación específico). Los intentos de conceptualización fracasan sistemáticamente porque la heterogeneidad entre partidos que de forma intuitiva serían calificados de populistas es demasiado grande, y porque el conjunto de partidos que en algún momento asumen posiciones populistas en cualquiera de esos ámbitos alcanza a la totalidad de los partidos existentes. Incluso aquellos considerados mainstream pueden ser calificados de populistas en virtud de algunos -o muchos- de sus discursos y/o prácticas políticas.

De hecho, el mayor punto de consenso es que el término «populismo ha sido siempre usado en un sentido negativo por las élites gobernantes para caracterizar cualquier forma de oposición que reclame representar la voz del pueblo» (Benveniste, 2016). Es más, el uso particular de populismo suele estar vinculado con el objetivo explícito de incorporar bajo su paraguas a proyectos políticos tanto de izquierdas como de derechas. Uno de los autores más citados sobre la temática, Cas Mudde, ha definido el populismo como una ideología débil que conceptualiza la sociedad como separada en última instancia en dos grupos homogéneos y antagonistas, el pueblo puro frente a la élite corrupta, y que hace hincapié en que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo (Mudde, 2007). Lo que sucede es que esta definición, ampliamente utilizada por los partidos mainstream y sus correligionarios en las tertulias, podría ajustarse a la totalidad de los partidos actualmente existentes. O, al menos, a los que interese al interlocutor de turno.

En cualquier caso, es razonable pensar que es peligroso reducir el fenómeno de la extrema derecha a una combinación de estilos comunicativos de ideología débil y que carecen de sustancia política. Las caricaturas, que por defecto subrayan y exageran aspectos ciertos, tienden a considerar, por ejemplo, a Le Pen y a Mélenchon como equivalentes por coincidir en determinadas estrategias discursivas que incluyen la construcción de antagonismos tales como pueblo frente a corrupción o por echar mano ambos de las nuevas formas de comunicación que permiten evitar a los grandes medios empresariales. El diagnóstico limitado que eso supone nos lleva a banalizar a la extrema derecha. Y es que el problema reside, sencillamente, en que en términos de contenido político la extrema derecha no sólo es antagónica de la izquierda y de sus diferentes formas sino que lo es también de la democracia y los derechos humanos.

En realidad, Mudde entiende que el populismo es sólo una de las características de los partidos de la familia de la derecha radical europea, siendo el nativismo y el autoritarismo otras dos. El nativismo sería «una ideología que considera que el Estado debería ser poblado exclusivamente por miembros del grupo nativo (“la nación”) y que los elementos no-nativos (personas e ideas) son fundamentalmente una amenaza a la homogeneidad del Estado-nación», lo que puede incluir una combinación de nacionalismo y xenofobia (Mudde, 2007). Por su parte, el autoritarismo sería entendido como la disposición general a glorificar -y a ser su subordinado acrítico- de una figura autoritaria del grupo, tomando una actitud de castigo hacia el resto en el nombre de alguna autoridad moral. Probablemente estas características son las adecuadas para clasificar a los diferentes partidos de extrema derecha pero desde luego son suficientes para comprobar que estos proyectos políticos son opuestos a los Derechos Humanos, tal y como han sido defendidos desde 1948 precisamente al calor del antifascismo.

Ahora bien, en toda gran mentira siempre hay algo de verdad. Sí hay algo que tienen en común las nuevas formas de fascismo y de socialismo, o la llamada nueva derecha y nueva izquierda. Concretamente es su procedencia y/o causa: son ambas expresión de la necesidad del pueblo de protegerse ante cambios y circunstancias económicas frente a los que se sienten vulnerables. La diferencia, esencial desde el punto de vista propositivo, es que la derecha tiende a concebir el pueblo culturalmente, como nación, y la izquierda lo hace económica o políticamente, como clase o sujeto soberano. ¿Pueden entonces los cambios económicos explicar el auge de las nuevas formas de extrema derecha y fascismo en Europa?

A juicio de autores como Hanspeter Kriesi (2008, 2014), las precondiciones últimas para el auge de la extrema derecha o de posturas populistas son de naturaleza fundamentalmente económica. Por una parte, el populismo habría aprovechado la estructura de oportunidad que le brinda la actual crisis de la democracia política liberal, caracterizada por la creciente desconfianza en el sistema de partidos y, en particular, en los partidos políticos gobernantes. En efecto, los partidos políticos habrían dejado de ser el enlace efectivo entre la sociedad civil y las instituciones donde se toman las decisiones. Además, la mediatización de la política habría reducido el papel de los propios partidos, quedando estos como meros reflejos de los candidatos y líderes políticos. Por otra parte, detrás de esta crisis institucional estarían las recientes transformaciones económicas globales. De un lado, la nueva arquitectura institucional supranacional –como la Unión Europea- habría disminuido el margen de actuación económica de los parlamentos. De otro, la globalización habría provocado una división global y nacional entre ganadores y perdedores que conformará el potencial social y electoral de todos los partidos.

Como se puede observar, esta interpretación deriva la crisis política de una trayectoria económica de más largo alcance. No se trata de un determinismo sino de la constatación de que las instituciones que regulan el capitalismo a nivel nacional –como los Parlamentos- han quedado relegadas a segundo plano en las últimas décadas a favor de intereses supranacionales que quedan lejos del control ciudadano directo. Pero la globalización no sólo ha alterado las relaciones entre instituciones sino que ha provocado efectos materiales y culturales que son percibidos unitariamente por los diferentes sectores sociales.

En concreto, la globalización ha creado una nueva división en la sociedad: entre perdedores y ganadores. En los países occidentales la desindustrialización, la precarización de las relaciones laborales y la pérdida de calidad de los servicios públicos ha provocado no sólo un incremento de la desigualdad muy notable sino también una percepción subjetiva de perdedores en gran parte de las clases populares. Branko Milanovic ha puesto cifras a los cambios relativos y absolutos en ingresos reales por parte de sectores sociales diversos, expresando muy bien el carácter perdedor de las clases populares y de la clase trabajadora de Europa Occidental. En concreto, los ingresos reales de las clases populares occidentales se han estancado en los últimos veinte años o incluso han caído si descontamos el efecto estadístico que provoca la inmensa población china. Y eso mientras un reducido número de 1.426 individuos súper-ricos y sus familias controlan alrededor del 2% de la riqueza mundial (Milanovic, 2016).

Antes de que se iniciase la revolución neoliberal de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher –previo experimento en la dictadura de Pinochet en Chile- el marco institucional de tipo keynesiano-fordista estaba caracterizado por un intenso control sobre la economía. Las políticas neoliberales rompieron con ese marco y dieron rienda suelta al libre mercado en múltiples aspectos de la vida económica y social que anteriormente no estaban permitidos. Las reformas neoliberales en todas partes del mundo se caracterizaron por privatizaciones, liberalizaciones de sectores protegidos, desregulación de prácticas anteriormente prohibidas y, en suma, la mercantilización de múltiples espacios vitales. La agudización de la competición económica provocó un rápido reajuste de las estructuras productivas y de los mercados de trabajo, llevando a la desaparición de las unidades no competitivas. En ese contexto el nuevo marco de competición económica globalizado favorece a los sectores con más cualificación formal, mejor preparados para un mercado de trabajo global, y perjudica a los de menor cualificación y a los otrora protegidos por las políticas del Estado-nación. De otro lado, la globalización es percibida como una amenaza al estándar de vida de los nativos y es sentida como competición económica y cultural al mismo tiempo. Finalmente, la competición política implica la pérdida de soberanía y de autonomía del Estado en un nuevo contexto internacional de omnipresencia de las empresas transnacionales y entidades supranacionales. En este enfoque, cabe insistir, los ciudadanos no perciben las amenazas materiales y culturales como fenómenos distintos (Hanspeter Kriesi, 2008).

Cabe entonces preguntarse si los perdedores de la globalización son o no la posible base social de las organización políticas de extrema derecha. O, dicho de otra forma, ¿pueden las actuales condiciones económicas fundamentar el retorno del fascismo en cualquiera de sus formas?

Karl Polanyi y el fascismo

El fascismo como ideología y como proyecto político civilizatorio nació en Italia en la década de 1920 de la mano de Benito Mussolini, quien había sido un militante y dirigente del partido socialista. El fascismo surgió como consecuencia de la crisis del sistema parlamentario y en el contexto europeo de entreguerras, si bien posteriormente fue exportado y readaptado en países como Alemania y España, al calor de la Gran Depresión y de las devastadoras consecuencias del Tratado de Versalles de 1919. En Alemania y España el fascismo tomó las formas singulares de nacionalsocialismo y nacionalcatolicismo respectivamente -y no por casualidad tanto el régimen nazi alemán como el fascista italiano brindaron un fuerte apoyo militar y económico a los franquistas sublevados contra la legítima II República de España en 1936.

Mucho antes de que autores actuales como Kriesi señalaran a los fenómenos económicos como posible causa del auge de la extrema derecha, la tradición marxista ya había recorrido ese trayecto. Los teóricos marxistas del siglo XX, entre ellos tempranamente León Trotski, consideraron al fascismo como una de las formas en las que se manifestaba las contradicciones del capitalismo. Según las tesis de la II Internacional, el capitalismo caería por su propio peso víctima de sus contradicciones y por lo tanto el fascismo, bajo este esquema, era una vía de salvación del capitalismo para evitar la llegada del socialismo. De ahí que la doctrina socialista durante los años veinte considerara por igual a fascistas y burgueses; hasta que en 1935 la III Internacional modificó esa estrategia y cambió de política para promover frentes populares contra el fascismo, aunque ello implicara alianzas con partidos liberales o reformistas. Sin embargo, la visión teórica más completa y elaborada sobre el fascismo fue de un autor no marxista llamado Karl Polanyi.

Karl Polanyi nació en Viena en 1886 en el seno de una familia judía. En 1933 tuvo que emigrar a Londres huyendo del fascismo alemán, y en 1935 publicaría La esencia del fascismo (Polanyi, 2013) y en 1944 La gran transformación (Polanyi, 2012). Ambas obras, especialmente la segunda, representan la visión más completa sobre el auge del fascismo. Polanyi compartía con los autores marxistas que el fascismo era una tabla de salvación del capitalismo; consideraba que era una vía necesaria para los capitalistas porque los partidos socialistas no dejaban de ganar terreno electoral a medida que se iba conquistando el sufragio universal. El fascismo sería así, ante todo, un proyecto para suprimir la democracia y evitar la revolución socialista, permitiendo de ese modo salvaguardar la propiedad privada de los medios de producción al precio de destruir la individualidad y la autonomía de las personas.

Pero lo relevante del análisis de Polanyi era la explicación de por qué el fascismo encontraba tantos adeptos. Según él, las transformaciones sociales del siglo XIX habían producido una autonomización de la esfera económica sobre la política. Hasta entonces las sociedades humanas siempre habían subordinado la esfera económica a la esfera política. Aunque las sociedades preindustriales habían contado siempre con la existencia de mercados, éstos estaban subordinados a otros principios rectores de carácter social. Por ejemplo, en las sociedades de cazadores-recolectores existían mercados pero dentro de un orden social en la que imperaban principios rectores no mercantiles. No obstante, dice Polanyi, con la revolución industrial y las transformaciones del siglo XIX la esfera económica se emancipó y se convirtió en el principio rector de la sociedad en su conjunto. Pasamos de la subordinación de la economía por la sociedad a la de la sociedad por la economía.

Esas transformaciones descritas por Polanyi implican la ausencia de límites para la mercantilización, esto es, para la conversión en mercancía de todo producto o recurso humano o natural. Cualquier producto definirá su existencia y valor en función de relaciones mercantiles, incluyendo el ser humano o la tierra. Esta existencia de un gran mercado autorregulado que se debe únicamente a su dinámica mercantilizadora conllevará la desestructuración de la sociedad -entendida como relaciones entre personas y no sólo entre productores. Por eso para Polanyi el proyecto liberal es utópico, pues aspira a construir un sistema de relaciones mercantilizadas que nunca podría instaurarse sin poner en peligro la sociedad misma. Y, añadirá Polanyi: antes de que eso suceda los sectores sociales más dañados por esa utopía reaccionarán buscando vías para protegerse. Esas vías son las que expresaban La Gran Transformación de los años treinta: comunismo y fascismo. Ambas vías comparten la aspiración de controlar la economía, de limitar su dinámica destructora de la sociedad. Como decía él mismo, «básicamente hay dos soluciones: la extensión del principio democrático de la política a la economía [socialismo] o la completa abolición de la esfera política democrática [fascismo]» (Polanyi, 2013).

Según este enfoque, el fascismo es parte de los contra-movimientos naturales que impulsa la propia utopía liberal. Desde esta óptica el fascismo es, como el comunismo, hijo del liberalismo. La diferencia radica en que el fascismo pretende salvar al capitalismo de sus propias contradicciones, manteniendo la propiedad privada de los medios de producción y acabando con toda la vida socialista que exista. Por eso también deduce Polanyi que el triunfo del liberalismo sobre el fascismo no es el triunfo de la democracia, puesto que el liberalismo es la causa del desmoronamiento social que da alimento al fascismo. El triunfo de la democracia sólo podría conseguirse cuando se alcance el socialismo –que es la máxima expresión de la individualidad y la autonomía individual, en los términos expresados por Marx.

De acuerdo con la tesis de Polanyi, así como con las interpretaciones marxistas, el fascismo es un fenómeno social histórico y singular pero que obedece a causas económicas enraizadas en la dinámica del capitalismo. Eso significa que la repetición de la experiencia fascista sería posible porque las causas y la dinámica que entonces dieron lugar al fascismo del siglo XX siguen rigiendo en las profundidades de nuestras sociedades.

Si Polanyi está en lo cierto, los intentos de construir una sociedad de mercado (donde el mercado regula cada vez más aspectos de nuestra vida: relaciones laborales, servicios esenciales, recursos naturales, relaciones vitales, etc.) llevarían a contra-movimientos de defensa o auto-protección de los sectores o clases sociales más perjudicadas por esa dinámica. O, lo que es lo mismo, las nuevas formas de fascismo tendrían que tener un vínculo especial con lo que Kriesi o Milanovic llaman los perdedores de la globalización o, de forma más específica, con lo que clásicamente hemos llamado clase trabajadora –que es la principal perjudicada del desempleo, la precariedad, las desindustrializaciones, privatizaciones y otras prácticas liberales.

El caso francés: de 1972 a 2017

Las raíces de la extrema derecha francesa tenemos que encontrarlas en la triada que conforma la experiencia de Gobierno colaboracionista de Pétain durante la ocupación nazi, la guerra de Argelia y la contrarevolución a mayo del 68 (Benveniste y Pingaud, 2016). Ahora bien, el Frente Nacional se creó en 1972 como una coalición electoral de organizaciones que compartían rasgos esenciales procedentes de aquellos tres hitos, siendo su líder fundador Jean Marié Le Pen, antiguo diputado de la extrema derecha que había entrado en la Asamblea Nacional al calor de la independencia de Argelia. Tras diez años de insignificantes resultados, el crecimiento del FN tuvo lugar en los ochenta en el marco de la oposición al gobierno de coalición de izquierdas y con un marcado discurso anti-inmigración y pro-mercado (Bornschier, 2008). Para entonces, el número de franceses que creían que había demasiados inmigrantes ya era mayoría –y no ha crecido significativamente desde entonces. Ya en 1977 el Gobierno anunció un plan de repatriación de inmigrantes que fue abandonado por la presión de la izquierda, poniendo de relieve que el discurso anti-inmigración no procedía sólo desde los márgenes del espectro político. Desde entonces hasta 2011 el Frente Nacional fue modulando su discurso progresivamente para vincularlo más expresamente a los sectores sociales nativos más vulnerables, abandonando las posiciones pro-mercado y declarándose totalmente anti-europeísta.

En 2011 un conflicto interno llevó al poder a Marine Le Pen, hija del anterior líder pero enfrentada internamente a la vieja guardia. Con ella al timón, el FN inició un proceso de reforma interna que implicó la depuración de los sectores más vinculados al discurso anti-inmigración, un control más estricto de la imagen del partido y un cambio de estrategia discursiva. En el nuevo discurso se han acentuados los rasgos antiglobalización, anticapitalistas y antiUE, mientras que ahora el eje no son los inmigrantes, a quienes se considera víctimas del interés de las grandes corporaciones en la búsqueda de mano de obra barata, sino el discurso anti-Islam. Eso entronca con la enorme cantidad de organizaciones de extrema derecha que, desde mucho antes que el FN, han ido señalando al Islam como la amenaza más grande del pueblo francés. Entre esas organizaciones se encuentran instituciones privadas ultracatólicas, organizaciones directamente fascistas y todo tipo de pequeños grupúsculos de activistas de extrema derecha. Todo ello se interpreta a partir del concepto más nativista, articulado por la idea de nación francesa. De hecho, los votantes del FN tienen altos niveles de intolerancia hacia inmigrantes y extranjeros (Mayer, 2014).

La economía francesa se ha visto afectada también por la globalización ya desde los años setenta, que ha ido cristalizando en una fuerte desindustrialización y retroceso en los derechos laborales. El Gobierno de coalición de Mitterrand en 1981 supuso la esperanza para muchas de las víctimas de esas transformaciones, pero en 1984 el giro neoliberal del Partido Socialista supuso un duro impacto en la economía y en la estructura social francesa. Especialmente golpeados fueron los sectores menos cualificados, a pesar del programa de anestesia de los gobiernos estatales –principalmente basado en ayudas para prejubilaciones- (Bornschier, 2008). Desde entonces el acceso al empleo es cada vez más difícil para los jóvenes y para los menos cualificados. Todo un potencial enorme para el crecimiento de las nuevas formas de fascismo, aunque también para vías alternativas como el comunismo. Sin embargo, la batalla de momento la gana de goleada la extrema derecha.

En los setenta, la densidad de una persona con respecto a la clase trabajadora (el grado de relación con personas de la clase trabajadora) predecía electoralmente el voto para la izquierda y especialmente para los comunistas. Hoy, sin embargo, predice mejor la probabilidad de votar a la extrema derecha (Mayer, 2014). Las causas de la desafección de la clase trabajadora pueden encontrarse en las políticas del Partido Socialista, en el declinar del sueño comunista y por tanto del apoyo al Partido Comunista Francés, y en las transformaciones industriales que han fragmentado y dispersado a la clase trabajadora. Efectivamente, al paso de estas transformaciones la conciencia de clase se ha ido evaporando también. En 1966 casi un cuarto de la población francesa decía reconocerse en la clase trabajadora, mientras que en 2010 ese porcentaje se redujo al 6% (Mayer, 2014).

No obstante, la sensación de vulnerabilidad no se limita sólo a la clase trabajadora. Alcanza a otros sectores sociales y cristaliza también en aspectos culturales. La sensación dominante es, en cualquier caso, de empeoramiento de condiciones de vida. Durante los llamados Treinta Gloriosos sólo el 28% de los franceses creían que vivían peor que cinco años antes. En 1981, cuando la izquierda ganó las elecciones presidenciales, el porcentaje alcanzó el 50%. En 1993 ya estaba en el 60%. En 2010 el porcentaje era del 71% y alcanzaba el 74% en el caso de la clase trabajadora (Mayer, 2014).

No podemos ver el reciente crecimiento del Frente Nacional como consecuencia de la presente crisis sino como el resultado de factores estructurales de más largo recorrido. Pero también se ha visto facilitado por factores coyunturales, como la crisis de la izquierda en general. El Partido Socialista Francés ha decepcionado a gran parte de su electorado hasta el punto de que ha sufrido rupturas por derecha e izquierda en muy pocos años y ha descendido hasta la quinta posición en las últimas elecciones presidenciales. Por su parte, el Partido Comunista Francés y la izquierda no socialdemócrata se han organizado en coaliciones que han tenido desigual impacto, hasta que en 2017 han conseguido quedar en cuarto lugar con un resultado histórico del 19,6% en una candidatura encabezada por Jean Luc Mélenchon.

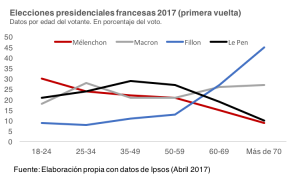

Este último evento pone de manifiesto una novedad en el panorama francés que también alumbra posibilidades para la izquierda europea e internacional. Un vistazo a los gráficos 2 y 3 nos permite comprobar que a efectos de variables socioeconómicas la competición entre la nueva derecha y la nueva izquierda parecen darse en el mismo terreno. Esto no sería sino un hecho que abunda a favor de la tesis de Polanyi y la interpretación marxista sobre el fascismo.

Por un lado, los votantes de Le Pen y Mélenchon son los más jóvenes de todos los candidatos que se presentaron en la primera vuelta, aunque seguidos muy de cerca por Macron. Parece evidente que entre los más jóvenes, igual que pasa en España, el sistema de partidos tradicional está condenado. Y lo está por las razones más arriba esgrimidas acerca de la pérdida de confianza en el sistema de partidos y en la percepción mayor de vulnerabilidad que se da entre los jóvenes.

Gráfico 2:

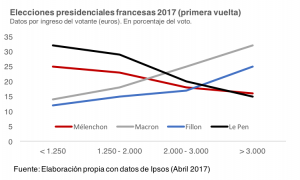

Por otra parte, de forma aún más notable las candidaturas de Mélenchon y Le Pen parecen resultar las más atractivas para los ciudadanos con menores ingresos, a los que presuponemos en mayor situación de vulnerabilidad. Resulta significativo que según el votante recibe más ingresos desciende la probabilidad de votar a Mélenchon o Le Pen y se incrementa el de votar a Macron o Fillon.

Gráfico 3:

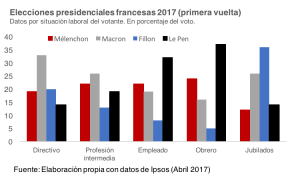

Finalmente, Mélenchon se sitúa en segunda posición entre los obreros y también entre los empleados. Le Pen lleva muchos años siendo la líder indiscutible en el conjunto de la clase trabajadora, un sector al que los partidos mainstream (y por lo que vemos, también nuevos espacios como el de Macron) son incapaces de llegar. Las profesiones intermedia y los directivos muestran un reparto mucho más equilibrado, mientras Fillon mantiene una destacada hegemonía entre los jubilados y las jubiladas.

Gráfico 4:

Conclusiones

El crecimiento de la extrema derecha debería preocuparnos y mucho. El fascismo en sus múltiples formas es una categoría mayor, como bien supieron detectar –aunque quizás tarde- los comunistas de los años treinta del siglo XX. El crecimiento de estas formas de pensamiento político, enraizadas en la intolerancia y el odio al diferente, encuentra su caldo de cultivo en la dinámica de mercantilización propia del capitalismo. Cada paso que avanza el libre mercado, ahogando los espacios vitales y condenando al desempleo y la precariedad a las clases populares, el fascismo encuentra más posibilidades donde arraigar.

El fascismo mantiene una conexión vital con el liberalismo. Por un lado, es consecuencia del utópico proyecto liberal. Por otro lado, es también el último recurso que tienen los capitalistas para mantener a salvo la propiedad privada de los medios de producción. Como bien señalaba Olmo en Novecento, la inmejorable película de Bertolucci, «los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. Han sido los patronos los que han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero».

El discurso oficial o mainstream sobre el populismo no sólo banaliza la importancia y la gravedad del auge de la extrema derecha sino que busca su legitimación por comparación con otros proyectos políticos procedentes de la izquierda. La categoría de populismo no sólo es estéril a efectos descriptivos sino que oscurece la realidad subyacente. Es mucho más adecuado hablar de extrema derecha o de nuevas formas de fascismo.

El crecimiento de la extrema derecha se produce por alimentación de la rabia y frustración de las clases populares y, particularmente, de la clase trabajadora. En el contexto actual son los perdedores de la globalización los que forman la legión de votantes de los partidos de extrema derecha. Y eso no es el resultado inevitable de la historia, sino una derrota política y cultural de la izquierda anticapitalista. El reciente caso francés representa una esperanza porque compite en el mismo terreno socioeconómico y de clase, pero no hay nada escrito de antemano.

Sin embargo algo sí parece seguro. Las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas, bajo el paraguas de la globalización, parecen llevarse por delante tanto a los sistemas tradicionales de partido como a las instituciones supranacionales que les han dado amparo. La irrupción de nuevos partidos y de nuevas formas políticas no parece haberse agotado ni ser previsible hasta que las causas originales, relacionadas con las privaciones provocadas por el capitalismo, hayan desaparecido.

Bibliografía

Benveniste, Annie, Gabriella Lazaridis y Giovanna Campani (2016), “Populism: the concept and its definitions”, en: Gabriella Lazaridis, Giovanna Campani, Annie Benveniste (eds.), The Rise of the Far Right in Europe, Palgrave Macmillan, London.

Benveniste, Annie y Ettiene Pingaud (2016), “Far-Right Movements in France: The Principal Role of Front National and the Rise of Islamophobia”, en: GabriellaLazaridis, Giovanna Campani, Annie Benveniste (eds.), The Rise of the Far Right in Europe, Palgrave Macmillan, London.

Bornschier, Simon (2008), “France: the model case of party system transformation”, en: Kriesi, Hanspeter et al., West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.

Kriesi, Hanspeter, Edgar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornschier y Timotheos Frey (2008), West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.

Kriesi, Hanspeter (2014): “The Populist Challenge”: Western European Politics, pp. 361-378.

Milanovic, Branko (2016), Global Inequality, Harvard University Press, Cambridge.

Mayer, Nonna (2014), “The Electoral Impact of the Crisis on the French Working Class”, en: Larry Bartels y Nancy Bermeo (eds.), Mass Politics in Tough Times, Oxford University Press, New York.

Mudde, Cas (2007), Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.

Polanyi, Karl (2012), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México DF.

Polanyi, Karl (2013), La esencia del fascismo, Escolar y Mayo, Madrid.

Sánchez Moreno (2013), Alejandro, José Díaz. Una vida en lucha, Almuzara, Córdoba.

Quien quiera conocer las implicaciones que tuvo ese cambio de política en España recomiendo el libro de Alejandro Sánchez sobre el secretario General del Partido Comunista de España entre 1934 y 1944, Pepe Díaz, y la recopilación de textos del dirigente sevillano (Sánchez Moreno, 2013).

La entrada El retorno del fascismo en Europa aparece primero en Alberto Garzón.

April 24, 2017

Francia insumisa

Hace un mes, y antes aún más, teníamos la sensación de que la izquierda había tirado la toalla en Francia. El Partido Comunista Francés dudaba entre apoyar a Mélenchon o acudir por separado a las elecciones. Finalmente tomó la decisión razonable: sumar fuerzas. Y tras una campaña extraordinaria, coexistiendo con la descomposición del Partido Socialista Francés, situaron a la izquierda en la frontera que cambia la historia. Ha faltado muy poco pero no ha sido posible. La segunda vuelta contará con un representante neoliberal de las altas finanzas y también con la representante del (neo)fascismo. Un panorama aterrador, en el que no hay opción buena para las clases populares. Aun así, la historia no ha terminado. En el marco de implosión de la UE, la socialdemocracia rota y la extrema-derecha en alza, es una esperanza que la izquierda antiglobalización se esté recomponiendo. Es la única opción para el futuro.

La entrada Francia insumisa aparece primero en Alberto Garzón.

April 11, 2017

Entrevista: “Tiene sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo”

Publicado en eldiario.es

Abril de 1977. El Gobierno de Adolfo Suárez legaliza el PCE en plena Semana Santa. Faltaban dos meses para las primeras elecciones tras la muerte del dictador y el partido que representó la lucha antifranquista salía de la clandestinidad.

Abril de 2017. El coordinador federal de IU y dirigente del PCE, Alberto Garzón (Logroño, 1985), responde qué es ser comunista en el siglo XXI y cómo ha de ser el PCE, que se encuentra en fase de definición, en 2017, cuando se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique.

El 9 de abril se cumplen 40 años de la legalización del PCE. Además de ser coordinador federal de Izquierda Unida, usted es dirigente del Partido Comunista de España, y una de las personas que más se ha reivindicado ser comunista, probablemente, en estas cuatro décadas. El PCE se encuentra en una redefinición, en vísperas de un congreso que tendrá que concretrar qué es un partido comunista en el siglo XXI. ¿Qué significa ser comunista hoy?