Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 3

December 3, 2018

Carta a la militancia de Izquierda Unida

Compañeros, compañeras,

Los resultados de las recientes elecciones andaluzas reflejan una situación grave, y dibujan un panorama alarmante de cara al futuro. Podemos decir sin lugar a dudas que las conquistas sociales del movimiento obrero arrancadas al poder durante largas décadas de lucha social, así como reivindicaciones históricas y propuestas políticas de nuestra agenda transformadora, están ahora severamente amenazadas. Han obtenido mayoría absoluta partidos políticos nítidamente de derechas que comparten una actitud autoritaria, una visión reaccionaria de país y un programa económico neoliberal de recorte de servicios públicos y derechos laborales.

Estamos ante una ola reaccionaria, que guarda similitudes con lo que está sucediendo en el resto de Europa y también en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero en España las diferencias entre Vox, Ciudadanos y PP no son tan grandes como sugieren algunos análisis. Vox no se entendería sin los discursos más radicales y reaccionarios de Ciudadanos y PP, de la misma forma que no se entendería sin la pervivencia desde hace décadas del franquismo sociológico en nuestro país. Además, esta ola reaccionaria es expresión política de las respuestas nacionalistas ante lo sucedido el 1 de octubre de 2017, ejemplificadas en la sentencia “a por ellos” que acompañó el enorme despliegue policial en Cataluña. De hecho, la agenda política de la campaña andaluza se ha centrado precisamente en este eje, a pesar de nuestro intento por situar en el centro la cuestión social. Aunque nuestra atención se ha centrado en cuestiones relacionadas con la precariedad, el desempleo, la brecha salarial o las privaciones materiales, entre otras cuestiones, hemos sido incapaces de conseguir que nuestra agenda tuviera prevalencia sobre la centrada en las cuestiones nacionalistas.

Con todo, es importante no simplificar los fenómenos sociales. La ola reaccionaria se explica por diversos factores y no podemos trivializar lo que significa el fascismo. Sin duda los vectores que más han operado son los de autoritarismo y nacionalismo y también los de anti-inmigración y antifeminismo, pero el perfil del votante de la derecha reaccionaria es mucho más complejo de lo que pretende la caricatura. Los primeros datos señalan que el voto a Vox es más alto cuanto más rico es el municipio, lo que anticipa que el votante de extrema derecha pertenece a las clases más acomodadas. Y al mismo tiempo, sin embargo, el voto de la extrema derecha ha sido especialmente fuerte en los lugares donde hay más inmigración, lo que señala la expansión de un voto racista y xenófobo probablemente también entre las clases populares. El riesgo de crecimiento de esta fuerza de extrema derecha es alto, como ya hemos visto en otros países europeos.

Sin embargo, la fuerza de las organizaciones reaccionarias no hubiera sido tanta sin la desmovilización de los barrios obreros. Tenemos el deber moral y político de hacer autocrítica y reconocer nuestros errores e insuficiencias. No hemos sido capaces de mantener el voto que tuvieron nuestras organizaciones en 2015, pero tampoco hemos sido capaces de captar el voto de descontento respecto al PSOE de Susana Díaz que ha gobernado con la derecha en la última legislatura. Tras casi cuarenta años de Gobierno y una situación económica lamentable, de absoluta precariedad, era normal que existiera un importante descontento con el PSOE. Por eso nos propusimos en campaña atraer a esos votantes, pero no lo hemos conseguido y una parte de los barrios obreros ha optado por la abstención. Esto es nuestra responsabilidad y también nuestro reto para el futuro.

Una de las tareas más urgentes que tenemos que acometer es avanzar en la reconstrucción del tejido social en los barrios obreros, un fenómeno que nos permita recomponer los lazos sociales que el neoliberalismo y los recortes están destruyendo. Necesitamos recuperar la credibilidad y la confianza para aquellas familias trabajadoras que viven situaciones de privación y que en estas elecciones han optado por quedarse en casa y no votar. Debemos corregir nuestros errores reorientando nuestras prioridades hacia la reconexión con estas realidades que, con amargura, nos han mandado un mensaje muy claro: no se sienten representadas por nuestro proyecto. Siempre es necesaria la reflexión, pero ahora es más necesaria que nunca la acción.

Todo ello ha ocurrido a pesar del ingente esfuerzo de nuestra militancia, que ha hecho una magnífica campaña de respaldo a dos extraordinarios candidatos como son Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez. El compromiso de nuestra gente ha sido ejemplar. Por eso quiero trasladaros mi más sincero agradecimiento, y mi compromiso de que trabajaré con la dirección para que en las próximas convocatorias electorales ese ejemplo sea recompensado justamente.

Como consecuencia de esta reflexión, queremos hacer un llamamiento a una amplia alianza democrática capaz de fortalecer el movimiento obrero y los movimientos sociales emancipadores, especialmente el feminismo. Las feministas han demostrado en estos años que han sido capaces de enfrentarse con éxito al monstruo que aspira a limitar los derechos de las mujeres. Ahora necesitamos de todas las manos, porque el monstruo es una hidra de tres cabezas que nos quiere dejar sin nada. Y cuando la sociedad civil es débil, es mucho más fácil que la ola reaccionaria avance. Lo que está en juego ahora son las conquistas sociales, civiles y laborales que en un tiempo creímos consolidadas. No podemos permitir que esta ola reaccionaria destruya la democracia, por lo que es imperioso que sindicatos de clase, movimientos sociales y organizaciones como Izquierda Unida y Podemos trabajemos codo con codo para revertir esta situación. En la calle, en los centros de trabajo y en las instituciones.

Seguimos pensando que Andalucía, como España, son mayoritariamente de izquierdas. Estamos orgullosos de nuestra tierra y de nuestro país como espacios avanzados de defensa de los derechos civiles, sociales y laborales. Lo que ha sucedido ha sido grave, pero tiene solución. Si hacemos bien nuestro trabajo estaremos en condiciones de seguir recuperando derechos y más temprano que tarde construiremos un país de justicia social, un país republicano.

Quiero mandar un mensaje de ánimo y de esperanza. No nos rendimos. Que los descritos en esta carta sean nuestros últimos errores. Trabajaremos sin descanso por el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente.

Salud y República,

Alberto Garzón

3 de diciembre de 2018

La entrada Carta a la militancia de Izquierda Unida aparece primero en Alberto Garzón.

October 10, 2018

Qué significa la irrupción pública de Vox

Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.

1. No es fascismo, o no sólo

El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.

Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.

2. Son, sobre todo, reaccionarios

De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).

Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.

3. ¿Quién vota a la extrema derecha?

Mientras algunos análisis subrayan que la globalización y la crisis económica se encuentra detrás del crecimiento de la extrema derecha -tesis económica-, otros análisis apuntan a que es la capacidad de articular a los descontentos por la inmigración y a las personas más conservadoras -tesis política-. El debate es enconado y creo que bastante forzado. Creo que ambos planteamientos tienen elementos ciertos que se interrelacionan.

Por un lado, los grupos sociales más desfavorecidos por la globalización y por la crisis perciben un mayor nivel de desprotección ante el desmantelamiento del Estado Social y el avance del libre mercado, al tiempo que son los que más sufren la competencia de nuevos grupos de trabajadores (a través de la inmigración o de los tratados de libre comercio). Esto dibuja un esquema anti-establishment, anti-liberal y estatista/nacionalista. Por otro lado, los grupos sociales tradicionalistas pueden aprovechar la coyuntura actual de crisis económica para radicalizar sus posiciones culturales e identitarias, culpando a la posmodernidad de todos los males que asolan el país para atraer a otros sectores sociales. Esto, en cambio, dibuja un esquema anti-establishment, reaccionario, nacionalista, autoritario pero no necesariamente anti-liberal. El que ambas explicaciones contengan elementos ciertos explica la diversidad de pruebas a favor y en contra de cada una de estas posiciones, lo que invita a abandonar cualquier caricatura o simplificación del proceso en cuestión.

Lo mismo sucede con el tipo de votante de la extrema derecha, que está lejos de ser algo evidente. Sin embargo, se ha instalado en la opinión pública la percepción de que la responsabilidad del crecimiento de la extrema derecha está en la clase trabajadora. Esto no es nuevo, ya que el relato dominante sobre el ascenso de Hitler al poder ha sido tradicionalmente explicado por el supuesto papel de la clase obrera alemana. Lamentablemente esto es algo que incluso una parte de la izquierda ha asumido, aunque sea con desgana. Y, sin embargo, las cosas han sido y son bastante más complejas.

Para empezar, los estudios que se elaboran dependen mucho de la metodología. Un caso famoso sobre el NSDAP, el partido nazi alemán, demuestra este punto. Al trabajar con datos agregados por regiones se encontró una relación entre el voto al NSDAP y el alto nivel de desempleo, lo que sugería que los desempleados habían sido los que empujaron a la victoria al nazismo. Sin embargo, al trabajar con datos individuales se encontró que los ciudadanos que aún tenían trabajo fueron los que votaron al partido nazi, mientras que los desempleados no tuvieron esa responsabilidad.

Los estudios de las últimas décadas señalan que entre los rasgos comunes del voto de extrema derecha está que es más probable en hombres que en mujeres, entre los estratos sociales con menor educación formal, entre la juventud y sobre todo entre aquellos sectores con actitudes y moral conservadoras. Pero no hay relación entre ser de clase trabajadora y votar a la extrema derecha, como también puso de relieve el hecho de que en ninguna de las grandes ciudades francesas tuviese Le Pen sus mejores resultados. El mayor voto al Frente Nacional se dio en las ciudades pequeñas y medianas y en las regiones desindustrializadas, dando la razón a quienes como Andrés Rodríguez-Pose consideran que una parte de la explicación del voto a estos partidos reside en los lugares que se quedaron atrás en el desarrollo económico. El voto a favor del Brexit tuvo un comportamiento similar. E igualmente, la victoria de Trump no parece haber estado motivada por una cuestión de clase –los que perdieron trabajos o ingresos no se hicieron republicanos en 2016- sino por un sentimiento de amenaza a su estatus –hombres, blancos y nacionalistas que sienten su hegemonía en cuestión.

En términos de clase, no obstante, el caso del Frente Nacional es paradigmático. Sus primeras propuestas se dirigieron a la llamada pequeña burguesía (artesanos, tenderos, ganaderos, agricultores y otras personas autónomas, etc.), para lo que articulaba un programa liberal con algún contenido proteccionista hacia lo exterior. Pero poco a poco fue adaptándose a los cambios sociales y en los años noventa buscó la movilización de los sectores más afectados por la desindustrialización y las transformaciones económicas, hasta el punto de convertir lo «social» y la crítica a la globalización –y la inserción europea- en un eje central. Además, el Frente Nacional fue desligándose de los sectores más extremistas –la férrea dirección de Marine Le Pen a partir de 2011 expulsó a miles de militantes- y cuidando mucho más el discurso. Tal y como ya hacían los neofascistas italianos, incluso abordaron la cuestión de la inmigración como un problema provocado por las grandes multinacionales que buscaban mano de obra barata y en el que los migrantes eran las víctimas. La organización interna del partido, disciplinada y jerárquica, facilitó la cohesión del discurso y el cuidado de los símbolos y discursos. La «normalización» de la extrema derecha era el objetivo a conseguir.

4. El caso de Vox

Para muchos analistas la irrupción de Vox plantea una paradoja relacionada con los espacios políticos. Suele decirse que cuando un partido gira a hacia un extremo del eje izquierdas-derecha, se arriesga a que otro partido ocupe el espacio abandonado –el centro- al tiempo que se considera ineficaz concentrarse en un nicho mucho más pequeño –los extremos-. Por eso que Vox emerja justo cuando Ciudadanos y PP se han escorado tan a la derecha resulta aparentemente difícil de explicar. Pero esto se plantea así porque se parte de que los partidos actúan como una oferta que simplemente se adapta a las demandas de los ciudadanos, las cuales se suponen estables en el tiempo.

Sin embargo, la realidad es las demandas ciudadanas cambian y lo hacen además al calor de las prácticas de los partidos. Dicho de otra forma: los partidos también configuran el terreno en el que juegan. Así, la competición por la derecha extrema entre PP y Ciudadanos, que básicamente ha consistido en ver quién decía la mayor barbaridad, ha legitimado los discursos ultras en ámbitos como la inmigración y nacionalismo. Han «normalizado» lo anormal. Y eso ha permitido una oportunidad a un partido sin historia, sin el lastre de la gestión política y sin el peso de ser mínimamente responsable, por lo que tiene más ventajas en ese campo. Así, esta segunda vida de Vox es el resultado de la política competitiva entre PP y CS. Para muchos otros analistas, esto es precisamente lo que explicó el surgimiento de nuevos partidos de extrema derecha en los años ochenta, algo que coincidió con la ola neoconservadora de los partidos tradicionales de derecha.

Pero Vox es ante todo un producto reaccionario. Sus discursos así lo constatan. Reaccionan contra todo lo que supone la izquierda y la (pos)modernidad. Su ola viene empujada por la reacción contra el independentismo, contra la inmigración, contra el feminismo, contra la memoria histórica y contra el gobierno social-comunista que, parece ser, se habría instalado en Moncloa. Es más, la retórica de sus dirigentes alude a esta actitud -«somos la resistencia» decían el otro día-. Vox no tiene otra cosa que políticas de la identidad, pero reaccionarias. En este sentido, encaja perfectamente en el esquema de las extremas derechas europeas.

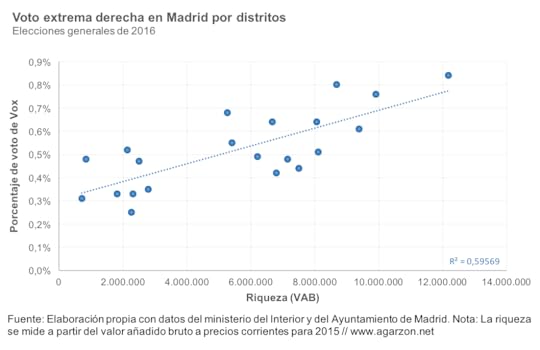

Todavía es pronto para tener datos rigurosos sobre el tipo de votante de Vox, pero podemos aproximarnos a esa información utilizando los resultados electorales de 2016. En la siguiente gráfica se recoge la relación entre el voto a Vox y la riqueza de los distritos, para el caso de la ciudad de Madrid. Como se puede comprobar, es perfectamente posible descartar que se trate de un producto de la clase obrera. Al contrario, su mayor nivel de voto está en los distritos más ricos al tiempo que su nivel de voto más reducido está en los distritos más pobres. Vox, de momento, carece de base popular.

5. Las especificidades de España

Así como las extremas derechas europeas son nacionalistas y euroescépticas, lo que les ha llevado a convertir a las instituciones europeas en el objeto de sus críticas más duras, en España es improbable de momento que veamos algo parecido. Sólo a raíz de las decisiones judiciales en Bélgica sobre Carles Puigdemont se ha elevado un poco la voz desde la extrema derecha española contra las instituciones europeas, pero no parece haber mucha base material para que proliferen estos intentos de sumarse a la ola euroescéptica.

La Unión Europea ha sido para el imaginario mayoritario español equivalente a democracia y a desarrollo económico. La inmensa mayoría de las variables económicas han mejorado respecto a 1986, incluyendo los salarios reales, y en términos políticos Europa ha sido vista como espacio de modernidad y democracia desde antes de la Transición. De hecho, España es uno de los países donde es mayor el sentimiento europeísta. Actualmente el 82% de los españoles se considera ciudadano europeo, frente al 61% de Francia o el 56% de Italia. Por el contrario, sólo el 19% de los españoles dice no considerarse ciudadano europeo frente al 38% de Francia y el 43% de Italia.

Ahora bien, la reciente crisis, y en especial la gestión que de la misma han hecho las instituciones europeas, ha afectado negativamente a su imagen y legitimidad. En efecto, la imagen de la UE en España es actualmente positiva solo para un 33% de los españoles y negativa para un 15%, mientras hace diez años era positiva para un 59% de los españoles y negativa para un 6%. Al mismo tiempo, los procesos de desindustrialización en España en las últimas décadas han tenido un impacto duro que ha dejado regiones enteras abandonadas económicamente o merced a las transferencias estatales. Según la OIT, desde los años noventa España ha perdido 785.000 empleos industriales, frente a los 1.797.000 empleos perdidos en Italia y los 1.300.000 empleos perdidos en Francia. Pero esas cifras esconden que el empleo industrial en España ha pasado de representar el 33,4% del total en 1991 hasta el 19,5% de la actualidad.

No obstante, explotar esta situación exige probablemente un proyecto que cuestione de lleno las políticas de austeridad, cosa que parece lejana en la derecha española. Una encuesta de 2015 de Metroscopia señalaba que pertenecer a la UE había sido beneficioso para España para el 90% de los votantes del PP, el 79% de los de Ciudadanos, el 69% de los del PSOE y el 58% de los de Podemos, lo que parece reflejar que en España el euroescepticismo es débil, viene por la izquierda y tiene razones económicas.

El otro punto de consenso de las extremas derechas europeas es la inmigración, algo que también tiene una dinámica distinta en España. Tanto según las Naciones Unidas como Eurostat, España tiene una proporción de inmigrantes sobre el total de población mayor a Francia, Italia o Grecia, pero menor al de Alemania, Bélgica u Holanda. Sin embargo, hay dos factores distintivos. Por un lado, en España las principales olas de inmigración procedían de América Latina, con una cultura similar a la nuestra, y la falta de una política de vivienda social tuvo como efecto colateral positivo que no creó guetos para los recién llegados –como claramente sucedió en Francia. Ambas razones pueden explicar en parte la ausencia de un sentimiento xenófobo hasta ahora en nuestro país.

No obstante, la inmigración es un fenómeno creciente entre las principales preocupaciones autopercibidas por la población, probablemente por el discurso radical que tanto Ciudadanos como el PP han enarbolado este pasado verano. Hoy un 15% de los españoles señala a la inmigración como uno de los principales problemas, frente al 3% de hace un año.

Otra serie de oportunidades que han aprovechado los partidos de extrema derecha tienen que ver con el carisma de sus líderes, el sistema electoral y la presencia territorial. Ninguna de esas variables parecen de momento inclinarse a favor de Vox, pero en momentos de alta volatilidad como los actuales eso puede cambiar rápidamente.

6. La idea de España

Con estos elementos, parece que el elemento vehicular de la extrema derecha es su tradicionalista visión de España. Esa noción señala un «nosotros» que se cimenta sobre la identidad españolista, asociada a valores morales conservadores y nacionalistas, frente a un «ellos» que prácticamente recoge todo lo demás, desde republicanos hasta independentistas pasando por comunistas, socialistas, regionalistas y hasta masones. Se notan aún los cuarenta años de dictadura que consolidaron en las instituciones e imaginarios sociales aquella vieja idea de España construida sobre la mítica de los visigodos, la reconquista, la unidad sacrosanta y otras construcciones sociales parecidas.

Frente a este monstruo que ahora vuelve a levantarse creo que no nos valen ni el hiperracionalismo propio de las tradiciones ilustradas que niegan cualquier existencia de las identidades –y por lo tanto de la idea de España-, como tampoco la huida hacia delante que supone construir otras identidades en oposición a la española. Lo que necesitamos, a mi juicio, es defender otra noción de España que puede recuperarse de la propia historia de nuestro país: la idea de una España plural, abierta, ilustrada, social, republicana y federalista. En suma: un proyecto alternativo al de la derecha radical no puede prescindir de este bagaje acumulado, por más que suponga poner en tela de juicio los relatos históricos construidos, precisamente, por los vencedores. Y, sin embargo, esta noción alternativa no está construida desde el simple idealismo sino que debe imbricarse en las transformaciones materiales de nuestro país. Dicho de otra forma: la idea de otra España debe suponer no sólo otro modelo territorial o de gestión de las identidades sino sobre todo una alternativa al modelo neoliberal europeo, es decir, una ruptura profunda con el establishment y el capital financiero.

7. Un muro de contención

El historiador italiano Sergio Bologna cuenta en su libro Nazismo y clase obrera que antes de la IIGM hubo una batalla crucial en Berlín, una especie de guerra civil previa. El movimiento nazi sabía que Berlín era el corazón del movimiento comunista, y que éste controlaba la mayoría de los barrios de la ciudad. Para acabar con esa hegemonía, el NSDAP ideó una estrategia de conquista paulatina de los lugares de socialización obrera, en particular de las tabernas. Utilizando su mayor capacidad económica, los nazis compraron las tabernas de los barrios obreros y consiguieron que sus militantes las llenaran. Poco a poco se hicieron con el control de los barrios, en un proceso acompañado también de mucha violencia, con lo que superaron a la oposición obrera comunista, que era mucho más débil económicamente y llevaba a sus espaldas largos años de recesión. El resto de la historia es bien conocido.

Lo que creo que expresa bien este ejemplo es que la batalla entre proyectos políticos se da siempre en los espacios de socialización, que lógicamente no son los mismos ahora que en el período de entreguerras, y que ello expresa la necesidad de tener una estrategia adecuada de inserción en esos espacios. Hoy se trata de barrios, centros de trabajo, bares, pero también de medios de comunicación, redes sociales digitales y otros espacios. No por casualidad los estudios sobre la extrema derecha han subrayado la dificultad que tiene este movimiento en penetrar en el mundo sindical: allí donde hay organización y cuadros es mucho más difícil que la extrema derecha se asiente.

Hace menos de un mes Alejo Beltrán, un compañero que era corresponsable de Acción Política de IU Exterior y vivía en Montpellier (Francia), fue noticia en los medios de comunicación locales de Sevilla porque tuvo la valentía de bajar a una asamblea de barrio en la que los vecinos protestaban contra un proyecto de Cruz Roja para albergar inmigrantes en un edificio. Alejo defendió en completa minoría que el problema no eran los inmigrantes, entre abucheos de sus conciudadanos. El caldo de cultivo está ahí, y los muros de contención no son suficientes de momento. Nuestro compañero, que sabe perfectamente qué es el Frente Nacional, sabía dónde había que estar en ese momento.

Quizás esta sea la mejor lección que podamos aprender las distintas izquierdas: la necesidad de unirnos y tomarnos en serio amenazas reales, sin simplificarlas ni trivializarlas. Mi mujer, Anna, que es médica, me lo expresó metafóricamente muy bien: el fascismo es como un cáncer, que cuando está poco evolucionado es muy fácil tratarlo pero muy difícil diagnosticarlo y cuando ha evolucionado es muy fácil diagnosticarlo y muy difícil tratarlo.

La entrada Qué significa la irrupción pública de Vox aparece primero en Alberto Garzón.

October 2, 2018

Por qué las necesidades materiales importan

En los años cuarenta del siglo XX el psicólogo estadounidense Abraham Maslow presentó una teoría que describía las necesidades humanas de forma jerárquica. Como si habláramos de una pirámide, en la que se asciende desde lo elemental hasta lo más sofisticado, las necesidades que conformarían la base serían las fisiológicas (respirar, alimentar…), a las que siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, de salud…), las de afiliación (amistad, afecto…), las de reconocimiento (respeto, éxito…) y finalmente las de autorrealización (creatividad, espontaneidad…).

Basándose en dicha teoría, el sociólogo Ronald Inglehart desarrolló en los setenta una tesis con la que trataba de explicar el cambio social. Según Inglehart, cualquier sociedad busca saciar sus necesidades de supervivencia antes que otro tipo de necesidades, de tal manera que en su desarrollo primero predominan los valores materiales –fundamentalmente económicos- y después los post-materiales. Usando este marco, Inglehart predijo que debido al desarrollo del Estado Social, la paz y la política keynesiana de posguerra las generaciones nacidas tras la IIGM serían post-materialistas y, como resultado del cambio generacional, las sociedades en su conjunto tenderían hacia el predominio de valores post-materiales. Además, Inglehart también predijo que todo ello cambiaría la forma de participación política, facilitaría la constitución de nuevos partidos adaptados a esos valores y alteraría el voto de clase.

En el fondo, se trata de una tesis sobre el «aburguesamiento», o así lo vio Inglehart ya en los setenta cuando analizó el mayo francés de 1968. Desde mucho antes la sociología había evidenciado que el voto tenía un alto componente de clase, y que en consecuencia era esperable que la clase obrera votara a los partidos de izquierdas. Según Inglehart, el mayo del 68 modificó estas lealtades. En las elecciones subsiguientes a la revuelta francesa la clase media se había desplazado hacia los partidos de izquierdas mientras que la clase trabajadora lo había hecho hacia la derecha que representaba de Gaulle. ¿Por qué? Varios años antes un trabajo muy famoso del sociólogo Seymour M. Lipset había puesto de relieve que la clase trabajadora tenía valores más autoritarios que la llamada clase media, así que Inglehart entendió que la clase obrera, en la disyuntiva de elegir entre jóvenes estudiantes con extrañas demandas post-materiales y la política del orden del general francés… se quedó con este último. En cambio, los jóvenes de clase media, y los jóvenes en general, defendían ahora valores postmateriales (necesidades de pertenencia, estéticas e intelectuales) y se inclinaban hacia una izquierda que entendía esas demandas como parte del cambio social. En suma, el proceso de desclasamiento estaba ya en marcha.

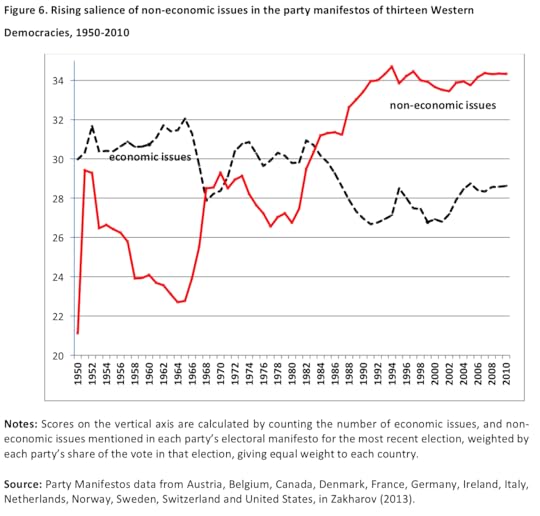

En uno de sus últimos trabajos Inglehart recoge un gráfico en el que se puede observar cómo los partidos políticos de las sociedades occidentales han ido modificando sus prioridades políticas, medidas a partir de sus programas electorales. Hasta la década de los setenta las mayores preocupaciones de los partidos habían sido de carácter económico, es decir, materiales. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a partir de los ochenta los partidos han dado mayor peso a las demandas no-económicas en sus ofertas políticas. Inglehart ve aquí una ratificación de su tesis, pues reflejaría que actualmente la mayoría de los partidos dan más importancia a los conflictos culturales (en los que incluye la inmigración, el terrorismo, el matrimonio homosexual, el aborto, las identidades de género, etc.) que a los económicos.

Algunas críticas a la tesis y la irrupción de la extrema derecha

A lo largo de las últimas décadas han sido muchas las críticas a la tesis de Inglehart. Como no puedo abordarlas todas, subrayaré solo dos que el propio autor ha reconocido como válidas. Se ha criticado que la predicción es demasiado optimista y lineal. Optimista porque presupone una victoria en el medio y largo plazo de los valores post-materiales cuando podría ocurrir que, por ejemplo, sectores sociales enteros reaccionasen y se organizaran contra esos valores. Esta opción, bautizada en los años noventa como “contrarevolución silenciosa” por el politólogo Piero Ignazi, permite explicar el ascenso de la extrema derecha. También se ha criticado que la tesis ignora contingencias como las crisis económicas que pueden provocar que personas con valores post-materiales vuelvan a dar más importancia a los valores materiales.

El caso es que este debate se ha recrudecido debido al ascenso de la extrema derecha en gran parte de Europa. La tesis de Inglehart acerca de este fenómeno es, como ya se ha apuntado, que la crisis ha «convertido» temporalmente a muchas personas en materialistas y que además la extrema derecha se ha organizado para canalizar la «reacción cultural» de sectores sociales que se sienten amenazados por los valores post-materiales. Varones amenazados por el feminismo, empresarios y trabajadores amenazados por el ecologismo, personas de valores tradicionales amenazadas por el multiculturalismo, el aborto regulado, el matrimonio homosexual… El propio Inglehart ve en movimientos como el de Bernie Sanders en EEUU y Jeremy Corbyn en Reino Unido, con políticas más “socialistas” en lo económico y que preservan los valores «postmateriales» conquistados, el antídoto contra esta reacción.

Obsérvese que Inglehart despliega una tesis de fondo muy materialista, y sin embargo interpreta el ascenso de la extrema derecha como una cuestión cultural. Por decirlo de alguna manera, aunque el origen de la disrupción sería económico (inseguridad y desprotección material) la canalización sería cultural (voto contra valores postmateriales). En realidad, frente a lo que en ocasiones se ha planteado acerca de la extrema derecha, su rasgo común no reside tanto en su programa económico como en su honda tendencia autoritaria y reaccionaria frente a los valores post-materiales (democracia, identidad, multiculturalismo, etc.) aunque, eso sí, todo aderezado con un discurso anti-establishment.

Para describir esto he recogido en un gráfico a los principales partidos de extrema derecha en Europa, situándolos en un doble eje que describe tanto el continuo derechos civiles–autoritarismo como el continuo redistribución–liberalismo. En breve, cuanto más a la izquierda del gráfico más partidario se es de subir impuestos para pagar servicios públicos, regular los mercados, redistribuir rentas y la intervención del Estado en la economía; cuanto más abajo del gráfico más partidario de la libertad frente al Estado, los derechos civiles como el matrimonio homosexual, políticas migratorias laxas, políticas multiculturales, derechos para las minorías, cosmopolitanismo y políticas medioambientales. Para facilitar las comparaciones he dibujado a cada partido con un tamaño proporcional a su última estimación media de voto. Además, he incluido a los principales partidos españoles en el mismo doble eje.

El gráfico está construido a partir de las valoraciones que los expertos hacen de los programas de los partidos políticos. Por eso también puede ser leído como una aproximación a los valores materiales/post-materiales que defienden los partidos. No nos habla de la cantidad pero sí del contenido. Por ejemplo, cualquiera puede observar que mientras la acusación acerca de que tanto IU como Podemos defienden valores postmateriales es correcta (hay un fuerte compromiso con esos valores) al mismo tiempo no es cierta la acusación de que no defienden valores materiales (porque también hay un fuerte compromiso con dichos valores). Por eso están ambos en la esquina inferior izquierda. Por cierto, apunte al margen, suficientemente juntos como para relativizar las pequeñas diferencias frente a los monstruos de arriba.

El caso de España

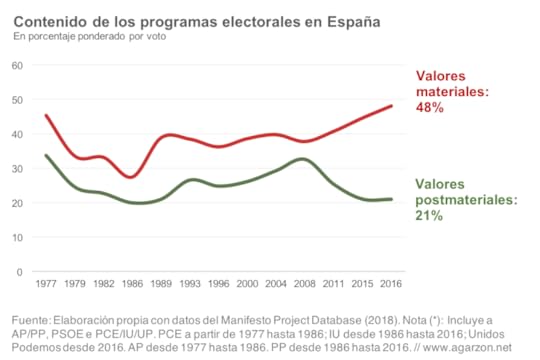

Por eso, llegados a este punto, nos tenemos que preguntar qué ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro país. He empleado la misma base de datos, que se caracteriza porque calcula la importancia de cada demanda dentro del programa electoral, y he seleccionado a los principales partidos españoles ponderando su peso por el voto. No obstante, me parecía cuestionable simplemente diferenciar entre lo económico y lo no-económico, razón por la cual, siguiendo a algunos críticos de Inglehart, he creado otros dos conjuntos, uno de valores materiales y otro de valores inmateriales. En los valores materiales he incorporado las cuestiones de desarrollo económico, justicia social, trabajo, agricultura y también las de seguridad y orden. En los valores post-materiales he incorporado las cuestiones relativas a libertad y derechos humanos, participación política, medio ambiente, cultura y educación, valores morales y multiculturalismo. Las demandas feministas, por ejemplo, están presentes en ambos grupos.

Como se ve, son los valores materiales los que dominan todo el período y, especialmente, tras la irrupción de la crisis económica. Los valores post-materiales fueron importantes en los setenta y a partir de los noventa, pero hoy están en mínimos históricos. En nuestro país no parece que se confirme la tesis de Inglehart.

Y si examinamos en concreto a los partidos de la izquierda radical -los programas del PCE (1977-1986), IU (1986-2015) y Unidos Podemos (2016)-, la situación se aclara algo más. Como se puede observar, los valores materiales han sido predominantes en todo momento salvo en las elecciones de 2004. Es significativo, por ejemplo, que ya en las elecciones de 1977 el peso de los valores postmateriales fue alto, aunque en este caso debido a las reclamaciones de libertad y participación política frente a la dictadura. No obstante, lo verdaderamente relevante es que es a partir de 2008 cuando comienza a crecer el peso de las demandas materiales y a decrecer la de los valores postmateriales hasta el punto de que en las últimas elecciones el programa de Unidos Podemos se caracterizaba por tener un 62% de demandas materiales. Por decirlo de otra forma: la izquierda radical de la actualidad es la más materialista de la historia política reciente.

Obsérvese también que de forma contraria a lo que según Inglehart sucedió en mayo de 1968 en Francia, si el 15-M español ha tenido alguna influencia sobre los programas electorales de la izquierda ha sido precisamente acentuando el peso de lo material. Sin duda, a ello contribuyó decisivamente la profunda crisis económica. ¿Hubiera sido igual la tendencia de los partidos sin crisis y sin 15-M? No lo creo, y probablemente la tendencia iniciada en 2004 sería la dominante ahora. La experiencia personal me dice que la mayoría de los partidos ecologistas, ajenos y hasta alérgicos a las demandas económicas, cambiaron rápidamente de perfil y de estrategia a partir de 2011. En 2004, con tasas de desempleo históricamente bajas era posible proclamar el fin de la historia y de las clases sociales. Hoy sucede todo lo contrario.

Obsérvese también que de forma contraria a lo que según Inglehart sucedió en mayo de 1968 en Francia, si el 15-M español ha tenido alguna influencia sobre los programas electorales de la izquierda ha sido precisamente acentuando el peso de lo material. Sin duda, a ello contribuyó decisivamente la profunda crisis económica. ¿Hubiera sido igual la tendencia de los partidos sin crisis y sin 15-M? No lo creo, y probablemente la tendencia iniciada en 2004 sería la dominante ahora. La experiencia personal me dice que la mayoría de los partidos ecologistas, ajenos y hasta alérgicos a las demandas económicas, cambiaron rápidamente de perfil y de estrategia a partir de 2011. En 2004, con tasas de desempleo históricamente bajas era posible proclamar el fin de la historia y de las clases sociales. Hoy sucede todo lo contrario.

Conclusiones

Comparto con Inglehart que el cambio social puede explicarse a partir de factores endógenos al desarrollo económico y que, por lo tanto, el crecimiento de los valores post-materiales es en realidad reflejo de los éxitos económicos de una sociedad. No lo llamaría peyorativamente «aburguesamiento» salvo que pretendamos que la clase obrera tenga siempre que pasar hambre y otras penurias.

También creo que estos cambios han alterado el tipo de lealtades hacia los partidos, pero no a través de la clase social sino de la educación: a mayor cualificación formal también es mayor la preocupación por las libertades, la democracia, la ecología, el feminismo, etc. De ahí que mucha gente sin cualificación formal, normalmente clasificada dentro de la clase obrera, se mantenga en partidos más materialistas (hasta 2016 el PSOE tenía un programa más materialista que el PCE/IU/UP, y todavía hoy el PP es el que más importancia da a las demandas materiales). Por el contrario, la población más cualificada formalmente tiende a votar a partidos más postmaterialistas (el mejor resultado de Unidos Podemos en 2016 fue entre las personas con estudios superiores). Y aun así, la especificidad de España hace que en nuestro país no haya un voto significativo a partidos puramente post-materialistas (como podría ser PACMA, Verdes o Piratas) y que, de hecho, todos los partidos prioricen las demandas materiales. En consecuencia, es difícil importar las conclusiones y los modelos que se han usado en otros países para explicar el ascenso de la extrema derecha y el retroceso de la izquierda tradicional (no olvidemos que España es también actualmente el país de toda Europa en el que más voto saca la izquierda radical).

El reto, que hemos planteado con detalle en los documentos aprobados en IU desde la XI Asamblea en 2016 y que con toda humildad tratamos de acometer, es precisamente ser capaces de llegar a las clases populares, víctimas de la globalización y la crisis, sin renunciar a los valores postmateriales. En efecto, las familias trabajadoras que más sufren la crisis siguen siendo un territorio demasiado desconectado de la izquierda política, y pueden ser el caldo de cultivo de organizaciones de extrema derecha. Sólo a través de la presencia en el conflicto, con sindicatos, partidos y movimientos trabajando juntas será posible establecer un muro de contención que evite en nuestro país la llegada de nuevas noches oscuras.

Y aunque cabe abundar mucho más en estas cuestiones, también conviene señalar que la separación entre lo material y lo inmaterial es en cierta medida tosca y poco fructífera para la acción política. Por un lado, desde un punto de vista teórico es cuestionable que demandas como las ecologistas no se refieran a lo material. Para mi es obvio que la satisfacción de estas demandas es absolutamente necesaria para la vida, pues sin ellas lo “económico” carece de capacidad de reproducción. Por otro lado, la capacidad de llegar a la población se da a través de la praxis, es decir, de prácticas que encarnan al mismo tiempo tanto valores materiales como inmateriales, y que refieren a la actuación política en los ámbitos de socialización. Siendo esto así, el debate en la izquierda no debería girar meramente en torno al tipo de discurso sino al tipo de práctica política en los espacios de socialización (puestos de trabajo, bares, redes sociales, medios de comunicación, etc.). La capacidad de una organización para atraer con su proyecto político depende sobre todo de su habilidad para insertarse en los conflictos políticos, sean éstos etiquetados como material o inmaterial.

La entrada Por qué las necesidades materiales importan aparece primero en Alberto Garzón.

September 18, 2018

Federalismo republicano frente a los monstruos

Mientras polémicas intrascendentes sacuden día tras día nuestra actualidad política, otra serie de procesos están desarrollándose en nuestro país sin que reciban la atención debida. Entiéndase bien: no es que el trabajo de fin de máster de Casado sea un tema insignificante, pues es síntoma de la corrupción desaforada en algunas universidades, del clientelismo político de toda la vida y del tipo de educación clasista que lleva años imponiéndose en España, sino que no permite ver la panorámica completa. Por decirlo de otra manera, los chanchullos y mentiras académicas de los líderes políticos no dejan de ser meros árboles, podridos, de un bosque mucho más grande y cuya propia existencia está severamente comprometida.

Partamos de un punto básico: para relacionarnos entre nosotros los seres humanos levantamos instituciones que nos facilitan la vida. Nos dotamos de reglas comunes que evitan que tengamos que empezar siempre desde cero. Imagínense que cada vez que tuviéramos un pleito contra alguien tuviéramos que iniciar un largo debate sobre qué es la justicia y cómo y quién la aplica… la vida sería insufrible y caótica. Si las instituciones están bien diseñadas pueden ser muy duraderas e incluso pueden rebasar en tiempo la vida de cualquier ser mortal. Esa es la razón por la que a veces nuestro pensamiento nos traiciona y nos hace creer que esas instituciones siempre estarán ahí en el futuro: que valores como la igualdad, la libertad o la justicia siempre se definirán e interpretarán de la misma forma. Sin embargo, la historia ha demostrado sin cesar que las instituciones están permanentemente mutando, y que a veces lo hacen más radicalmente a través de reformas parciales e incluso por revoluciones.

Pues bien, el pilar central de nuestras instituciones políticas actuales, la Constitución, de la que nos dotamos como sociedad en 1978 en el marco de la Transición a la democracia desde la dictadura, está manifiestamente desbordada y en no pocos aspectos superada por los acontecimientos. Está en crisis, y hay una enorme batalla política para redefinir esas instituciones o incluso crear unas nuevas. Esto no sería un gran problema si no significara al mismo tiempo que lo que está en crisis es el proyecto de país que cristalizó en aquella Constitución y que hoy es incapaz de contentar y satisfacer a una gran parte de la sociedad, especialmente a las periferias sociales golpeadas por la última crisis económica. Y, parafraseando la conocida sentencia gramsciana, mientras aquella no termina de morir tampoco ninguna otra comienza a nacer. O, dicho de otra forma, a un proyecto de país herido y malogrado sólo cabe oponerle otro proyecto de país, que sea realista y hegemónico.

Una alianza republicana

La luz entra a través de las grietas, y en ocasiones sus rayos son señales difíciles de percibir. Esto es lo que creo sucede con el nuevo Gobierno. Se ha querido ver en la llegada al poder de Pedro Sánchez una muestra de habilidad táctica, una contingencia inesperada o incluso una fatalidad debida a errores individuales en la derecha española. Me temo que es más complejo. Aunque sea ocioso señalarlo, si Pedro Sánchez es presidente es porque un conjunto heterogéneo de organizaciones políticas hemos querido que así sea. Y no lo hemos querido en abstracto o por afinidad programática, sino como resultado de un contexto determinado: lo que nos ha unido es la repulsa a una forma de entender la democracia, el país y a unos contenidos concretos sobre cómo debe funcionar España. En efecto, el Gobierno del PP se había caracterizado, durante los últimos siete años por su creciente autoritarismo, un sistemático recorte de los servicios públicos, la complicidad con la corrupción que carcomía al Estado por dentro y en una visión reaccionaria de lo que es y ha de ser España. Todos estos elementos, unidos, generaron un polo de oposición que, en una circunstancia particular y probablemente inesperada en su forma, ha permitido iniciar un proceso de cambio.

Por eso es tan importante identificar bien cuál es el sostén político y parlamentario de Pedro Sánchez. Se trata de una alianza republicana, no explicitada como tal, que ha convergido en un momento puntual como reacción a la deriva derechista y reaccionaria que carcomía al país. Ni más, pero tampoco menos. En este experimento se han depositado esperanzas que, sin ser revolucionarias, tampoco son fáciles de satisfacer. Entre otras cosas porque da la sensación de que no todos en el PSOE han entendido bien qué está sucediendo en España.

Piénsese que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de abrir canales y reflexiones para repensar nuestro modelo de país. Pero lo que necesitamos es, en última instancia, asumir que hay una etapa que se ha agotado definitivamente. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución Española de 1978, nuestro país se ha transformado económica, social, tecnológica y políticamente hasta el punto de que en numerosos aspectos esta constitución ha sido desbordada y debe actualizarse. La reflexión sobre ese modelo de país es la que debe hilar explícitamente el debate político en este momento, sin hurtar la palabra a la población.

Republicanismo federal

Para mí, un proyecto de país alternativo al que se desvanece es la República Federal. La República como proyecto dotado de contenido, valores y principios que puede permitir satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras, en un diseño institucional de libertad positiva y de Estado Social fuerte. Y el federalismo como forma concreta que puede resolver un problema específico de identidades que está ahogando las energías políticas y sociales de España.

Obsérvese, sin embargo, que cualquier alternativa enfrenta y enfrentará resistencias. Ya sea para contraponerse al republicanismo catalán o al español, en los últimos años las fuerzas conservadoras y reaccionarias de España se han levantado de sus aposentos para censurar cualquier atisbo de cambio. Esto es especialmente notorio en relación a la casa Real y a la cuestión territorial. Téngase en cuenta que uno de los elementos más conservadores presente en nuestra constitución actual es precisamente el referido al de la unidad de España. Como es conocido, tanto el artículo 2 como sobre todo el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la garantía de la unidad de España, son residuos del franquismo y de una concepción de país extraordinariamente estrecha, convirtiendo a los militares en fuerza deliberante en lugar de institución supeditada al poder civil. Y es que el problema es que por el devenir histórico de nuestro país, dominado casi siempre por las derechas, España ha sido identificada preferentemente con la idea de un país homogéneo, centralista y uniformizador. Desde el siglo XIX la derecha española, desde Cánovas hasta el franquismo, pasando por Primo de Rivera, han señalado, perseguido y asesinado todo sujeto que discrepara mínimamente de esa visión, ya fueran aquellos elementos republicanos, independentistas, comunistas, masones o federalistas. La «España de verdad» siempre ha querido deshacerse de la «anti-España».

Nuestro gran reto es, precisamente, recordar que hay otra idea de España que habla de un país diverso, plurinacional y de justicia social. Una noción que ancla en el siglo XIX, en la confluencia del republicanismo federal de matriz liberal y el movimiento obrero emancipador. Esa es, precisamente, la España republicana que ha sido expresión de las mejores mentes de nuestra historia.

Y no por casualidad la vuelta de estos monstruos se materializan especialmente en dos instituciones singulares: la Casa Real y el Poder Judicial.

En los últimos meses hemos conocido más información sobre la Casa Real y sus sucios tejemanejes financieros. No se trata de una noticia nueva, pues existían indicios de estos hechos desde hace muchos años. Ahora lo que tenemos son pruebas, a modo de declaraciones por parte de actores principales, de que esos hechos pueden ser verdad. Se trata de hechos que afectan muy gravemente a la Hacienda Pública, a la Seguridad y soberanía del país y a la imagen y decencia de España, y que han podido tener lugar gracias a una arquitectura institucional que blinda los actos de una familia concreta, la Borbón, y al silencio cómplice de muchas instituciones del Estado que han maniobrado para proteger, en distinto grado, la monarquía. Probablemente bajo la falsa creencia de que defender la monarquía es defender al país.

Quizás el PSOE es de esta extravagante opinión y por eso está prefiriendo mantener la posición de defensa a ultranza de la Casa Real. Con sus votos ha impedido incluso que se pueda debatir en el parlamento sobre la necesidad o no de iniciar una comisión de investigación sobre los hechos conocidos de los borbones (cuentas en paraísos fiscales, intermediaciones comerciales con dictaduras, tratos de favor a familiares en tramas corruptas, etc.). Desaprovechando la oportunidad de abrir un debate sobre el modelo de país, considera aún necesario proteger una de las instituciones más corruptas del país.

En todo caso, no es casualidad que durante años el actual rey de España haya guardado silencio respecto a todos los problemas sociales que asolan a nuestro país, y sin embargo decidiera exponerse hace un año con un discurso reaccionario y autoritario sobre la cuestión territorial. En realidad, la propia existencia de la Casa Real Borbón está vinculada a un modelo de país donde la unidad de España es entendida de una forma totalizante y homogeneizadora. Esto lo saben muy bien en Cataluña.

No hace falta entrar en un intenso debate historiográfico sobre qué es España, cuándo surgió y cómo está compuesta para darse cuenta de que lo que tenemos actualmente en Cataluña es un conjunto social, voluble pero significativo, que aspira a la independencia de Cataluña frente al resto del país. Lo que es relevante es entender que se trata de un conflicto político, vinculado a los relatos culturales, que no puede esconderse ni abordarse con herramientas que no sean eminentemente políticas. Es del todo punto inconcebible creer que puede moldearse a gusto la opinión y la creencia a base de actuaciones policiales y judiciales. Estamos destinados, aunque le pese a la derecha reaccionaria de este país, a sentarnos a dialogar y a repensar el modelo territorial.

De ahí que el Poder Judicial español haya iniciado una especie de cruzada contra el independentismo. En particular, el Tribunal Supremo (esa institución compuesta abrumadoramente por varones) está en cabeza de esta reacción. Su presidente, Carlos Lesmes, anunció hace unos días, no por casualidad junto al rey Borbón, que «si la Constitución es golpeada no puede renunciar a defenderse». El lenguaje bélico o el hecho de que siempre esas defensas hercúleas se refieran a la unidad de España y no al sistemático incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos sociales nos hace percibir bien el sesgo político del asunto. Defender España incluso a costa de los españoles. Probablemente Lesmes se vea como un cruzado más, o directamente como el elegido: aquel que se ve en la obligación de chantajear al Gobierno de España para que los españoles paguemos los excesos judiciales de otro cruzado destacado, el juez Llarena.

Todo lo que está ocurriendo en las múltiples causas contra los independentistas es un despropósito sin pies ni cabeza. Las altas instancias del Poder Judicial se han emancipado de toda templanza y no sólo han mostrado su verdadera cara sino que han decidido intervenir activamente en política con sus planteamientos reaccionarios. A las extravagantes resoluciones contra dirigentes políticos y sociales del independentismo, que pronto harán un año en prisión provisional sin juicio ni garantías reales, se suman los ataques a la ministra de Justicia, las exigencias al poder ejecutivo (la separación de poderes parece sólo tener un sentido) y las levas que han montado entre los jueces y abogados para alimentar este clima reaccionario. Las contradicciones del modelo de país han hecho despertar al monstruo, y lo que hasta hace un tiempo era políticamente incorrecto (como admitir a trámite una denuncia por el anacrónico delito de injurias a los sentimientos religiosos o meter en prisión a cantantes y tuiteros por sus comentarios en redes sociales) ahora es una práctica habitual entre algunos jueces que parecen sacados de la noche más oscura de la dictadura.

No se puede dejar de observar que todos estos fenómenos no hacen sino comprometer aún más a las instituciones del sistema político del 78. Aunque muy probablemente estos actores, como los borbones, los jueces y los grandes empresarios de la metrópoli se vean a sí mismos como salvadores de la patria, en realidad lo que están haciendo es acelerar el desgaste del modelo que defienden. Por una sencilla razón ya apuntada: es insostenible mantener este modelo por la vía policial o judicial, con palos, multas y prisión.

Yo estoy convencido de que más temprano que tarde viviremos en una República Federal, y que ese será precisamente el punto de encuentro entre quienes aspiran legítimamente a la independencia de sus territorios y quienes defendemos una España de las familias trabajadoras de toda condición e identidad. No obstante, ciertamente nada de esto está escrito de antemano. La crisis del régimen político no se ha cerrado, ni podrá hacerse sin elevar alternativos proyectos de país que sean consistentes en términos sociales e históricos. El modelo que aquí describo podría serlo. Pero ello requiere de una izquierda capaz de entender cuáles son los retos reales y que tenga también el valor suficiente para abordarlos.

De momento, el PSOE está bloqueado; pero soplar y sorber se antoja una tarea imposible y, por lo demás, bastante frustrante. Tarde o temprano el PSOE tendrá que elegir entre reacción y alternativa. Y sabe ya Pedro Sánchez que la reacción ni olvida ni perdona, y en este clima no es menor, por ejemplo, que Albert Rivera le llame «presidente interino». El mensaje debe ser claro: si el PSOE quiere seguir teniendo opciones de llegar en el futuro al Gobierno tendrá que seguir entendiéndose con la alianza republicana que aspira a construir nuevas instituciones. La fragilidad de este Gobierno no es sólo una cuestión numérica, sino de proyecto político.

Por su parte, la izquierda tendrá que comprender que sólo con un proyecto de país como bandera, que aspire a ser hegemónico, podrá hacer frente a las nuevas formas que tomarán los monstruos reaccionarios en nuestro país. En efecto, la extrema derecha en España se vehicula siempre a través no sólo de la xenofobia y el racismo sino particularmente del modelo territorial, de la disyuntiva entre la «España» y la «Anti-España». Esa es la verdadera batalla en la que no valen medias tintas ni juegos tácticos, sino voluntad, determinación y mucha organización.

Quizás convenga añadir, para terminar esta reflexión, que un modelo alternativo de país, una República Federal, sólo puede ganarse el favor de las clases populares y las familias trabajadoras si es capaz de ofrecerse como solución de los problemas cotidianos, materiales o no, de ellas mismas. República es y ha de ser sinónimo de esperanza.

La entrada Federalismo republicano frente a los monstruos aparece primero en Alberto Garzón.

August 20, 2018

Entrevista: “El PP y Ciudadanos están intentando subirse a la ola de la extrema derecha”

Publicada en La Opinión de Málaga

Logroño, 1985. Malagueño, en efectivo. En el submundo de intereses cruzados, guerras cainitas y alzamientos en armas a pecho abierto que la izquierda canaliza mejor que nadie, Alberto Garzón ve en todo ello el camino al suicidio.

A Alberto Garzón, como le pasa a Julio Anguita, su padre político, no le gustan los selfies. Pero es el precio a pagar por la osadía de pasear por la calle Larios en plena Feria de Málaga y él lo acepta de buen grado. Antes, atiende a La Opinión. Una entrevista, en la antesala de su baja por paternidad, para repasar la actualidad.

¿Cómo valora los primeros dos meses del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Se arrepiente de haber apoyado la moción de censura a Rajoy?

Estoy contento por una parte. Ha significado echar al PP y a todo lo que representa, que no es sólo la corrupción. Es el autoritarismo, la ley mordaza, los recortes, etc. Por otro lado, soy escéptico. En lo que compete a mi especialidad, que es la economía, el PSOE se está comportando, prácticamente, igual que el PP. Hemos apoyado que se vaya Mariano Rajoy, pero también queremos que se vayan sus políticas.

¿Fue un error abstenerse en la aprobación de la nueva senda del déficit que negoció Calviño con Bruselas? Al final, se le ha ahorrado al PP el trago de tumbarla en el Senado.

No. El techo de gasto que presentó el PSOE es un techo de gasto más bajo que el de 2015. El del 2015 lo presentó el PP y el PSOE votó en contra porque le parecía bajo. Y ahora han presentado uno más bajo aún, cuando la economía está más fuerte. Aquí hay una tendencia de querer reducir lo público. Que en determinados contextos nosotros lo podemos ver con más flexibilidad, sí. Pero tiene que haber un contexto de negociación integral. Si el PSOE, por ejemplo, está dispuesto a derogar la reforma laboral, nosotros estamos dispuestos a ser más flexibles con el techo de gasto.

¿Cree que el papel que ejerce Unidos Podemos en la oposición ha cambiado o debe hacerlo de ahora en adelante?

Creo que hay más oportunidades. Y eso se palpa en la gente progresista de este país, que tiene más esperanza de transformación. Lo que ha sucedido con el PP ha sido dramático a todos los efectos. Pero, al mismo tiempo, nosotros tenemos muy claro que nuestro papel es de oposición de izquierdas. Nosotros vamos a apoyar a todas aquellas leyes que benefician a las familias trabajadoras.

Cuanto más se fuerce la oposición a Sánchez, más se hará notar su debilidad. ¿Cómo se gestiona esto?

Hay ahora mismo una alianza plural y heterogénea en el Congreso, que permite que hubiera cierta estabilidad. Los partidos que apoyamos la moción de censura podríamos seguir apoyando una hoja de ruta. El problema es que el PSOE no está en eso. Está más por la labor de presentar cosas y ver si consigue las mayorías o no. Y eso es muy arriesgado.

¿Cree que se podrá agotar esta legislatura, tal y como sostiene Sánchez?

Va a depender de muchos factores. Uno muy importante es el juego parlamentario. Políticamente, es muy deseable que se agote la legislatura.

¿Los Presupuestos para 2019 se pueden aprobar?

Yo creo que sí. Sólo que van a requerir de mucha negociación. Es lógico. El PSOE tiene a 84 diputados. El resto de partido que le apoyamos, somos más. Negociar significa ceder en algunas cosas e incluir otras. Y eso también lo aplico a nosotros. Yo lo veo como una oportunidad.

¿El PSOE está con las manos atadas?

No está con las manos atadas. Yo creo que esto es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. En el resto de Europa es muy habitual que haya gobiernos en minoría. Insisto, es el juego parlamentario. Pero en nuestra cultura política no estamos familiarizados todavía con el entendimiento y el diálogo.

El Aquarius desembarcó este jueves en Malta y los 141 migrantes a bordo se han repartido entre seis países, incluida España. ¿Esta acción conjunta debe ser la solución al fenómeno migratorio?

La acción conjunta de Europa debe ser la respuesta. Lo que ocurre, es que no deja de ser irónico que se haya tardado tanto en repartirse a 141 personas. Estamos hablando de una magnitud muy reducida, que si uno la vende como un pacto europeo, lo que está haciendo es vender su debilidad. Necesitamos un pacto mucho más ambicioso. Cuando vengan 141 más, ¿qué va a ocurrir?

¿Teme que el discurso antiinmigración acabe calando en España?

Tengo claro que el PP y Ciudadanos están intentando subir a la ola de la extrema derecha europea. En el año 2015, llegaron más de cinco millones de personas a toda Europa. Cuando uno analiza las cifras en frío, comprueba que no hay motivos para ningún tipo de alarma. Pero hay un PP y un Ciudadanos que creen que es rentable lanzar el discurso del odio. Eso es muy peligroso en términos democráticos y es algo que debemos abortar. Como no hay motivos reales, estamos ante una construcción interesada de la realidad por parte de estos partidos.

A día de hoy, ¿es imposible articular políticas conjuntas entre los partidos en España para un asunto tan sensible?

Por ser honesto, es muy difícil. Tenemos a dos partidos, PP y Ciudadanos, que están en una política xenófoba y clasista. No creo que la inmigración sea un problema. Es un fenómeno que va a seguir ocurriendo. Tanto si se ilegaliza como si no. Nosotros hemos sido inmigrantes. Los italianos han sido inmigrantes. El mundo funciona así.

Parece que existe la misma imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el acercamiento de los presos de ETA.

El PP y Ciudadanos compiten en el espacio electoral de la derecha y ahora mismo están en una carrera por ver quién es más de derechas. Yo lo he comprobado. Diputados que en privado te dicen que se están diciendo barbaridades en público. Es una carrera que no se puede controlar porque el primero que frena, pierde.

¿Cuál es la postura de IU ante los acercamientos de presos de ETA?

Hay que hacer un ejercicio de pedagogía ante la sociedad y explicarle a la gente que las personas que están presas tienen derechos. Y que es justo eso lo que nos diferencia de los, en muchos casos, viles asesinos. El hecho de que a un preso se le acerque a donde está su familia, y se evita así que un menor de edad se tenga que desplazar a más de mil kilómetros para ver durante 15 minutos a su padre, mejora la condición humana y democrática de nuestro país.

¿Es partidario de sacar de la cárcel a los políticos catalanes?

Yo creo que nunca deberían haber entrado. Es una anomalía democrática que haya personas que, sin estar todavía condenadas, estén en una prisión provisional por el tipo de delito del que se les acusa. Determinadas instancias judiciales, aquí incluyo al juez Llarena, están haciendo una lectura reaccionaria de lo que sucedió el 1 de octubre.

¿Eso significa que usted no respeta la instrucción del juez Llarena?

No se trata de respetar o no respetar. Al final, yo me dedico a otro ámbito. Pero creo que la democracia consiste en que el sistema judicial controla los excesos del sistema político y el sistema político tiene que controlar los excesos del sistema judicial. El juez Llarena está dejando en muy mal lugar a la justicia española.

El contacto entre el Gobierno de España y el autonómico de Cataluña se ha retomado. ¿De verdad sirve de algo esta comisión bilateral?

Los gestos son muy importantes. Yo he estado hablando con Sánchez hace dos semanas y estuve con Torra hace un mes. Trabajamos para que haya un diálogo. Diálogo no significa que haya negociación. Primero normalizas relaciones y luego ya empiezas a ver si hay espacios de entendimiento. Esto parece muy modesto. Pero en el momento en el que nos hemos encontrado, de tanta tensión, son avances muy importantes.

Cuando ha hablado con Torra, ¿él le ha mostrado su disposición para acercar posturas?

Muestran disposición al diálogo. Todos. Cosa que es muy importante porque con Mariano Rajoy eso ni siquiera era imaginable. Eso es un avance. A mí, me parece insuficiente. Me gustaría entrar en la segunda fase, que es la de poner propuestas sobre la mesa. Nosotros tenemos la nuestra: la república federal.

¿No teme que los partidos de izquierdas en Cataluña queden diluidos por los movimientos políticos de Puigdemont desde Bruselas. La Crida Nacional pretende absorber a todos el soberanismo, ERC incluida.

Puigdemont se equivoca en esa estrategia y así se lo he dicho. Es, simplemente, correr hacia un lugar en el que no sabes dónde vas a estar. La izquierda tiene que estar muy lejos de un proyecto unilateral de independencia. La izquierda en la que yo creo es una izquierda internacionalista.

¿Se puede ser de izquierdas y nacionalista al mismo tiempo?

La historia nos demuestra que hay gente que se considera de izquierdas y nacionalista. La izquierda en la que yo me identifico no es nacionalista. La verdadera diferencia es la que existe entre ricos y pobres. Entre clases trabajadoras y rentistas.

¿Veremos a Franco fuera del Valle de los Caídos en lo que queda de 2018?

Pedro Sánchez me ha dicho que sí. Nosotros creemos que es un gesto necesario, pero ha de ser completado con una ley de memoria histórica nueva que corrija las deficiencias de la del 2007.

¿Cuál es la política tributaria que defiende IU? Unidos Podemos le acaba de pedir al nuevo Gobierno que negocie una subida de impuestos con Bruselas.

Las grandes empresas pagan de tipo efectivo un cinco por ciento mientras que una persona normal paga del 15 al 25 por ciento. Eso es profundamente injusto. Si nosotros subimos los impuestos a las grandes empresas, habrá más dinero para sanidad, educación y prestaciones sociales, además de para estimular la economía.

¿Tocaría el IRPF?

El IRPF, en el caso de que se tocara, algo que no descartamos, sería en los tramos superiores. Hablamos de gente que cobra al año más de 300.000 euros. Sólo afectaría a grandes fortunas.

¿Las empresas saldrían de España?

No. Ese es el relato ideológico del liberalismo, que dice que las grandes empresas se van a ir. No es cierto.

¿Unidos Podemos, como herramienta para las próximas elecciones generales, ha quedado superada?

Tenemos que ir corrigiendo muchas deficiencias. Creo que lo estamos haciendo y eso ya se ha visto en los acuerdos a los que hemos llegado con Podemos para las autonómicas y las locales. Es importante que se entienda que Unidos Podemos es un espacio de confluencia entre Podemos e IU y muchos más. Y cada uno tiene su autonomía. Es una fórmula correcta, independientemente de cómo se llame al final. Todos van a reconocer que ahí está IU.

¿La confluencia con Podemos es inapelable?

En un momento en el que crece la extrema derecha, que vemos como se replica en España, la izquierda tiene que trabajar por la unidad. Todo lo que no sea trabajar para la unidad es darle facilidades a la derecha.

¿Usted será el candidato a presidir el Gobierno?

Estamos abiertos a todo. Cuanto más democrático sea el proceso, mejor.

¿Este candidato debe salir de unas primarias cruzadas entre Podemos e IU? En Andalucía se ha optado por esta fórmula.

Sin ser la panacea, es un mecanismo positivo y deseable.

¿El Gobierno de Portugal es para usted un espejo en el que mirarse?

Es una experiencia positiva. La derecha ha caído en Portugal y el actual Gobierno ha elevado mucho el gasto social. Incluso, en contra de la política de austeridad impuesta por la Unión Europea. Pero eso ha requerido que el Partido Socialista se sienta con los partidos a su izquierda en una mesa y les pregunte: ¿Qué queréis que hagamos? Eso no lo ha hecho el PSOE todavía en España.

El final de la entrevista nos lleva al tradicional programa, programa, programa.

Es que al final eso es nuestra política. Nosotros no queremos entrar en el Gobierno per se.

¿Habrá un adelanto electoral en Andalucía?

El PSOE-A está viendo el adelanto electoral en función de su propio interés electoral. Eso es malo. Si el viento le es favorable, Susana Díaz adelantará.

¿Es partidario de que Antonio Maíllo sea el número uno de la candidatura de Adelante Andalucía?

Lo importante es el proyecto político. Van a ser los militantes quienes decidan eso. Pero estoy convencido de que Teresa y Antonio forman un binomio espectacular. Apelan también a sectores diferentes. Diría que son distintos, pero complementarios. Que sea lo que digan las primarias.

En un documento ratificado por las direcciones regionales de IU y Podemos se descarta al PSOE como actor político a tener en cuenta. ¿Eso también descarta la posibilidad de un acuerdo postelectoral con los socialistas? ¿Teme una unión entre el PP-A y Ciudadanos?

Eso son futuribles. De lo que sí hablamos es de algo que sabe todo el mundo. Susana Díaz es la derecha del PSOE. Es la que quitó a Pedro Sánchez para que Mariano Rajoy gobernase. Es la que gobierna con Ciudadanos en vez de hacerlo con la izquierda. Con ella nos será muy difícil construir un espacio de cambio. En España esto ha sido distinto. Pedro Sánchez ha estado dispuesto a hablar con la izquierda para desalojar a la derecha. El PP y Ciudadanos van a querer replicar la alianza de la Comunidad de Madrid en Andalucía. Un acuerdo de derechas.

¿Le queda tiempo para seguir la política local de Málaga?

Sí. Tengo a toda mi familia aquí y cuando puedo me bajo. Lógicamente, me entero de lo que está pasando.

¿Cree que se debería incluir a Málaga Ahora en esa confluencia que ya se está fraguando entre Podemos e IU? En septiembre tienen ustedes previsto intensificar las negociaciones.

Los procesos están abiertos todavía. Somos conscientes de que hay tres espacios políticos en el Ayuntamiento. Ya tenemos un acuerdo marco con Podemos y vamos a trabajar para que todos vayamos a las elecciones municipales de forma unida. No digo que se vaya a conseguir porque las cosas son difíciles. Pero cuanto más unidos estemos, más posibilidad habrá de lograr un cambio en Málaga.

¿Le gustaría ver a Eduardo Zorrilla como candidato a la alcaldía?

Es una extraordinaria persona y tiene un perfil muy cualificado. Pero habrá más. Otra vez, dejemos que sea la militancia quien decida a través de unas primarias cruzadas.

Es usted alguien que ha demostrado ser perseverante en sus ideas. Su último libro se titula Por qué soy comunista.

Tenemos que ser conscientes de que las familias trabajadoras de nuestro país sufrimos precariedad y explotación laboral. Sólo hay que darse un paseo por los chiringuitos de Málaga para ver de lo que hablo. Y eso es consecuencia de un sistema. Es la lógica de un sistema que aumenta la distancia entre ricos y pobres. Como creo que eso es injusto y hay que cambiarlo, me considero un comunista. Quiero cambiar esa realidad y construir un mundo más justo. Donde la sanidad y la educación sean pública. Pero no sólo eso. Garantizar el acceso a todos los bienes básicos. Eso, en abstracto. Luego, hay que bajar a las calles, a las luchas concretas.

¿A qué político del PP invitaría a un mojito en el Rincón Cubano (caseta del PCE en la Feria de Málaga)?

No podría dar un nombre. La situación está bronca. Pero me podría tomar un mojito con cualquiera. Pero si viene alguien del PP, que pague. El Rincón lo mantiene la militancia.

La entrada Entrevista: “El PP y Ciudadanos están intentando subirse a la ola de la extrema derecha” aparece primero en Alberto Garzón.

August 3, 2018

¿Es el marxismo un método científico?

La pregunta con la que titulo esta nota es polémica y, hasta cierto punto, provocadora. Durante muchos años, seguramente desde la propia publicación de las obras de Marx, se ha planteado esta duda respecto al hipotético estatus científico del trabajo de Marx y Engels. En mi opinión, para resolver este debate no valen para nada las sagradas escrituras, esto es, la lectura filológica de lo que dijo este o aquel autor, santificados ya en el altar de la ortodoxia marxiana, ya que ello nos remitiría a un estudio escolástico o religioso del asunto, y no es el objetivo. Lo que importa es ver si el instrumental marxista encaja dentro de las definiciones actuales de ciencia, cuyo criterio está ampliamente justificado. Por supuesto, con esta nota simplemente aspiro a defender que, a lo sumo, el marxismo debe verse como una tradición de investigación y no tanto como una ciencia dura que lleva asociado un método científico específico. Si alguien le interesa profundizar, los capítulos 1 y 2 del libro “Por qué soy comunista” (2017, Península) versan precisamente sobre esta reflexión.

Historicismo, progreso y método científico

No podemos olvidar que Marx y Engels fueron hijos de su tiempo. Una de las implicaciones que eso tiene es que aun siendo críticos, ambos fueron representantes de la modernidad y portadores de una visión historicista del progreso. En particular, ambos autores pensaban que el futuro de la sociedad estaba escrito de antemano en la propia naturaleza del desarrollo social y que la sociedad avanzaba por el despliegue de esa lógica de desarrollo -«el capitalismo está embarazado de socialismo» solía repetirse. Los dos creyeron posible encontrar las leyes que regirían esa lógica de desarrollo, fe que compartían con el liberalismo y con otros productos de la modernidad. Y creyeron tanto haberlo conseguido que Engels bautizó sus trabajos como «socialismo científico».

En efecto, para Marx y Engels el comunismo quedaría justificado no porque cuente con una moral superior sino porque el estudio y conocimiento del capitalismo y de la historia de la humanidad ha llevado a él como conclusión racional y sobre la base de la ciencia. Y es que Marx y Engels iban a emplear todo el instrumental de la Economía Política Clásica para construir un sistema o teoría que diera una explicación nada más y nada menos que de la historia misma. En el Discurso ante la tumba de Marx, el propio Engels explicó que «de la misma forma que Darwin ha descubierto las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto las leyes del desarrollo de la historia humana»[1]. Y en una carta a Ferdinand Lasalle (1825-1864), Marx le explicó que «la obra de Darwin es de una gran importancia y sirve a mi propósito en cuanto que proporciona una base para la lucha histórica de clases en las ciencias naturales»[2]. Este interés en Darwin y en construir una teoría científico-positiva marcó gran parte de la obra de Marx.

Sin embargo, es de justicia reconocer que «ni el pensamiento de Marx ni ningún pensamiento positivamente relacionable con Marx son ciencia pura, ni sólo ciencia»[3]. Según el filósofo marxista Manuel Sacristán, hay tres conceptos diferentes de ciencia en el trabajo de Marx, que suponen inspiraciones de su actividad intelectual. Por un lado está la noción normal de ciencia (science), que inspira su intento de construir un sistema científico-positivo, equiparable a cualquier ciencia natural. Por otro lado, está la noción hegeliana de la que es inspirado por su dialéctica o método para entender cómo las contradicciones mueven el mundo. Y finalmente está la idea de ciencia como crítica, propia de su época de joven hegeliano. Estos serían «los nombres de las tres tradiciones que alimentan la filosofía de la ciencia implícita en el trabajo científico de Marx»[4], que responden a la propia trayectoria biográfica del autor y que dan a su trabajo un carácter específico que no es ciencia pura pero que intenta no ser mera especulación.

No obstante esta realidad, el marxismo posterior a Marx destacó y acentuó sobre todo su carácter historicista, hasta el punto de que alguien como Karl Kautsky elaboró un «catecismo comunista» para enseñar marxismo como el que enseñaba física newtoniana. Los manuales de la Unión Soviética tuvieron después la misma función, educando a la población en un marxismo cientificista que decía enseñar las claves del desarrollo total de la historia. Se construyó un corpus teórico coherente y cerrado de «materialismo histórico» y de «dialéctica materialista» que decía ser la verdadera ciencia de la vida, con su método científico y sus descubrimientos históricos. Se promovía una «metáfora comunista» que abundaba en el hecho de que siempre es más agradable luchar contra el enemigo si uno cree que la historia está de tu lado.