Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 7

October 28, 2016

Sobre disciplina de voto

El problema no es la disciplina de voto dentro de un grupo parlamentario, sino el lugar en el que se encuentra el poder de decisión del sentido del voto. Cuando un partido decide democráticamente el sentido de un voto, especialmente a través de mecanismos directos, es de rigor que todos los parlamentarios tengan que cumplir con dicho mandato. Al fin y al cabo los diputados son representantes de una voluntad, la de sus militantes, y su posición privilegiada se deriva de esa relación. Ningún sentido tiene incumplir ese mandato cuando los militantes de un partido han decidido democráticamente; sería elitista, sería desleal, sería sospechoso. El problema viene cuando la decisión no se ha tomado de este modo, democráticamente, sino por su contrario: por imposición de una minoría, por un motín oligárquico. Entonces adquiere sentido, como síntoma de rebeldía, rebelarse. Pero es, en suma, un problema más profundo: ¿es el partido democrático? ¿está la legitimidad en la militancia o en los aparatos oligárquicos?

La entrada Sobre disciplina de voto aparece primero en Alberto Garzón.

October 25, 2016

La protesta es democracia

Entre 2013 y 2015 se prohibieron el 4% de las manifestaciones. Conviene compararlo históricamente: entre 1996 y 2012 se prohibieron el 0,8%. Hay una diferencia notable. Este crecimiento del autoritarismo del Gobierno, expresado también en muchas otras facetas, ha ido parejo de la criminalización de la movilización social. Ayer el anaranjado partido comodín criticó que en IU nos sumemos a la protesta por la investidura de Rajoy. Hoy muchos medios tratan de identificar esa misma protesta con un golpe de Estado. Ya la semana pasada vincularon la protesta estudiantil de la UAM con el 23F. Por otro lado, ayer un director de periódico me acusaba de violento -por agitador-, y decía añorar los «tiempos buenos» de IU. Echan de menos la izquierda de orden, su «izquierda» tolerante y respetuosa con los mafiosos. Y, al calor de todo esto, yo me pregunto: ¿qué pasa en nuestro país para que las manifestaciones y las protestas sean vistas como contrapunto de la democracia y no como expresión de ella? ¿No será acaso que los comodines y la guardia de corps del régimen prefieren partidos amordazados y a una población silenciosa para poder saquear y explotar con impunidad?

La entrada La protesta es democracia aparece primero en Alberto Garzón.

October 24, 2016

Esta vez no tendrán una izquierda de orden

Lo que conocemos vulgarmente como política no es otra cosa que un gran escenario teatralizado donde se suceden los personajes, las máscaras, los relatos y tantos otros componentes de la interpretación. En ese escenario cobran especial importancia los discursos, la retórica, las habilidades de unos y otros para seducir o para hacer reír y llorar; para ganarse al público, en definitiva. En ese plano todos parecen iguales -pues todos juegan a lo mismo- aunque el guión otorgue papeles desiguales. Y siempre hay oportunidad para los giros argumentales en esta obra sin fin. Si el espectador se despista, todo lo que ve le parecerá real y sincero y no percibirá que es, en realidad, un escenario.

Partido Popular y Partido Socialista son dos de esos personajes. Sus papeles son polifacéticos y controvertidos pero se reconocen mutuamente como perfectos antagonistas. Y es precisamente ese rol, el del antagonista, el que ha nutrido de coherencia, y de seguidores, a ambos personajes. Sin embargo, un fino analista siempre habrá de mirar hacia los bastidores, pues nunca es oro todo lo que reluce.

Tras la crisis económica de 2008 una contradicción emergió sobre el sistema político español. La costura de la bambalina se resquebrajó, y la obra de teatro colapsó parcialmente. Los espectadores empezaron a ver lo que había detrás. Tras el 20 de diciembre de 2015 la presión se focalizó sobre el PSOE, ahora necesitado de ciertos giros argumentales para no revelar su verdadera naturaleza, esto es, para no reconocer que estaba actuando, que era un personaje. Pero diez meses más tarde, el 23 de Octubre de 2016, el PSOE tiró la toalla. Definitivamente, dijo, era imposible encontrar un nuevo papel como protagonista principal.

Erraríamos el tiro si así creyésemos que hablamos sólo de una cuestión literaria. En sus análisis de la coyuntura política francesa del siglo XIX, un lúcido Karl Marx defendió que la política es representación, escenario de interpretación, como contracara de lo que sucede en la base material de la sociedad. Los partidos políticos se disputan su base social en torno a discursos y representación, pero tienen una correspondencia con lo que sucede en la realidad material, esto es, en la economía. Marx negó que existiera una correspondencia exacta, así que hoy en día el PP no sería exactamente el partido de los grandes empresarios como tampoco el PSOE lo sería de los trabajadores. Las cosas son más complicadas.

El personaje del PSOE ha tenido desde siempre un papel de defensa de los trabajadores, y esto le ha permitido despertar las simpatías de una base social muy amplia en el sector de la izquierda sociológica. Pero cuando el espectador comprueba que detrás de bastidores lo que hay es una incongruencia, una contradicción, con lo que él veía y escuchaba, una crisis particular emerge. Así sucedió en mayo de 2010, con los recortes de Zapatero; en agosto de 2011, con la modificación de la Constitución; y ahora en octubre de 2016 con la investidura a Rajoy. El desgaste es progresivo, y sin embargo rápido. No obstante, aún quedan muchos cuadros que se rebelan y defienden una posición de congruencia entre relato y realidad, como también quedan militantes que cantan la Internacional a las puertas de Ferraz esperando que no sea real, que no sea verdad, lo que han visto tras el telón.

Un fino analista, como decía, debe ser capaz de ver y estudiar todo lo que esté a su alcance, con el objeto de evitar ser engañado por trucos de prestidigitación y elocuencia. Si uno obra así habrá tenido oportunidad de comprobar, por ejemplo, quién manda realmente en el PSOE. Pues no es la base social, ni la militancia ni tampoco los cuadros que aún creen en el relato. Es la oligarquía que, como ya advirtió Robert Michels allá por 1921, gobierna de facto todos los partidos de masas en su época de madurez. El tipo de organización, jerárquica y clientelar, define los márgenes de actuación de unos y otros en el seno de los partidos políticos modernos y, en suma, concede a la oligarquía una suerte de capacidad extra para imponer decisiones políticas. No quiere esto decir que dichas decisiones no tengan costes, o que tal oligarquía no sepa verlos, sino que, sencillamente, hay personas con más poder que otras. Es más, con un poder clave.

¿Y quién hay detrás de la estructura del PSOE? Pues una élite, estructurada en torno a Felipe González y su círculo de confianza, ideológicamente reunida en la convencida defensa del régimen económico-político español nacido en 1978. Las relaciones de estas personas con el mundo empresarial son harto conocidas, bien porque durante los años de gobierno se entrelazaron hasta niveles obscenos, como el caso de las puertas giratorias, bien porque actualmente son los puentes entre el poder institucional del PSOE y las grandes empresas. En realidad, no es casualidad que las grandes empresas andaluzas no hayan apostado nunca por el PP andaluz; no les resulta necesario, allí su mejor representante es el PSOE de Susana Díaz. Por eso detrás de las bambalinas lo que vemos es a un apuntador, ¡que resulta ser el mismo para el personaje del PP que del PSOE! He ahí nuestra actual sorpresa, ¡siguen el mismo guión, al mismo guionista, al mismo dramaturgo!

En El 18 brumario de Luis Bonaparte, Marx puso de relieve la contradicción que emergió durante la breve II República francesa (1848-1852) cuando dos grandes partidos, los orleanistas y los legitimistas, ambos monárquicos, se unieron en lo que se llamó el Gran Partido de Orden. Hay dos aspectos simbólicos en aquel caso histórico. En primer lugar, ambos se unieron a pesar de representar a sectores sociales distintos, pues unos representaban a la burguesía financiera y otros a los terratenientes. En segundo lugar, aunque ambos eran monárquicos, cada uno de ellos defendía una dinastía distinta. Sin embargo, el terreno de juego de su unión fue el de ¡la república! Marx no tenía ninguna duda de la razón que les había unido en tan contradictorio matrimonio: el Orden. Es decir, el Orden frente a los socialistas y sus revoluciones.

Es fácil ver cómo, en realidad, lo que hemos llamado el bipartidismo no deja de ser otro Gran Partido del Orden a la española. Ahora bien, esto no es, tampoco, una novedad. Dejando de lado lo sucedido en las últimas décadas, en las que ambos partidos se han puesto de acuerdo –o más aún: trabajado codo con codo- en relación a temas de crucial importancia, como la construcción europea o la consolidación del modelo de crecimiento español, tenemos un ejemplo notable en el marco de la crisis económica. Hemos apuntado ya algunos ejemplos, pero convendría recordar que cuando Susana Díaz intentó por primera vez expulsar a IU del gobierno andaluz, en el caso de los desahucios de La Corrala, lo hizo en nombre de la estabilidad. Con estabilidad decían orden, y con orden decían régimen del 78.

Para algunos observadores puede ser llamativo que en los últimos meses Susana Díaz haya recuperado la figura de Carrillo. Lo hizo durante la campaña electoral y lo hace a menudo. En realidad elogia a Carrillo porque éste también fue de orden, es decir, defensor del régimen –aunque por motivos bien distintos. Susana no da puntada sin hilo y trata de seducir, subida de nuevo en el escenario, a los neocarrillistas que, conscientemente o no, no apuestan o incluso rechazan la ruptura democrática.

Y aquí es donde llegamos a la última parte de esta breve historia. A lo que sucedió entre diciembre de 2015 y octubre de 2016. Diez meses que han dado para mucho. En este tiempo la contradicción del PSOE, que es la contradicción del régimen, ha aguantado echando la pelota hacia delante. Es más, intentaron un giro argumental, muy bien pensado por cierto, según el cual era posible seguir siendo antagónico al PP sin, en cambio, ser alternativa real. La alianza con Ciudadanos, partido comodín, era el último refugio que le quedaba al PSOE antes de enfrentar definitivamente la contradicción. El PSOE movió cielo y tierra, y los mismos altavoces que ahora han descabezado a Sánchez fueron entonces los que trataron de alentar la salida reformista dentro de Izquierda Unida y de Podemos; los mismos que criminalizaron las posiciones rupturistas o radicales de nuestras organizaciones. Los mismos que, como Susana Díaz, consideraron que los Maillo, Garzón o Iglesias éramos el problema por ser los radicales. Si no hubiéramos aguantado, si hubiésemos cedido a la presión y a la tensión, el PSOE nunca hubiera tenido que enfrentar realmente su contradicción y el régimen habría salvado la situación temporalmente.

Pero no ha sido así. La bambalina está ya en los suelos y el escenario político ha dejado paso a la realidad material. Detrás de Pedro Sánchez había una oligarquía, y detrás de ella están las grandes empresas. Todos ellos aparcan ahora sus diferencias, sean del tipo que sean, porque lo que más importa es el Orden. Su Orden, su Régimen, su corrupción, sus negocios, su riqueza. El aparente antagonismo del relato ha caído, y hemos visto otro antagonismo, más crudo, más directo y más real: el de las verdaderas formas de representación en que se organizan las clases sociales en nuestro país. Nuestro turno, por lo tanto, es ahora. Con las bambalinas en el suelo nos toca romper con este guión de farsantes, recomponer los imaginarios para que obedezcan a la cruda realidad y sobre todo ser voz y cuerpo de nuestra clase social, de las millones de personas que sufren las consecuencias de la crisis y del capitalismo.

La entrada Esta vez no tendrán una izquierda de orden aparece primero en Alberto Garzón.

October 19, 2016

¿De qué sirve la movilización social?

Cada cierto tiempo en el ecosistema de la izquierda política y social deviene el debate sobre la utilidad y relaciones de las instituciones políticas y las movilizaciones sociales. ¿Son útiles? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo se relacionan? Este debate aparece siempre en contextos históricos diferentes y, sin embargo, todos los casos contienen elementos comunes. En la actualidad, y a raíz de la discusión sobre si se ha cerrado o no el ciclo político, ha vuelto a surgir. Pero es verdad que lo hace, otra vez, sin demasiado rigor. En el debate nunca queda claro a qué nos referimos con ciclo político, calle, movilización, etc. Y mucho menos aparecen esos conceptos vinculados a la realidad o, al menos, a indicadores empíricos.

Mi hipótesis de trabajo sobre esta cuestión es la siguiente: el debate se enfoca de forma errónea porque se refiere a fenómenos y/o mecanismos –las instituciones y la movilización social- que son en realidad relaciones sociales, esto es, el resultado de otros procesos que son sistemáticamente ignorados en el análisis. En este largo artículo me propongo dos cosas. La primera, dotarnos de un marco teórico que, enraizado en el marxismo, nos permita entender cómo se relacionan los componentes fundamentales del cambio histórico en una sociedad. La segunda, analizar los datos empíricos de nuestra realidad política a fin de contrastar las hipótesis que se discuten en estos días sobre el cierre (o no) del ciclo político.

Es evidente que cuando decimos que la movilización social es importante para la transformación social encontramos importante aceptación. Es más, todos los analistas, independientemente de la tradición política a la que pertenecen, han dado mucha importancia a fenómenos como el 15-M. Sin embargo, rara vez se trata de explicar si la movilización social es una causa, una consecuencia o ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, cómo se relaciona con el resto de fenómenos o conceptos sociales. En general esto es producto de la ausencia de un marco teórico que nos permita entender la globalidad de las relaciones.

PARTE I: Un marco de análisis marxista

En la tradición marxista, que dispone asimismo de una filosofía de la historia, se asume que la lucha de clases es el motor de la historia; donde lucha de clases significa la cristalización del antagonismo entre sectores sociales que ocupan diferentes posiciones en la división del trabajo. La estructura de clases de una sociedad constituiría, a su vez, el limitante de la lucha de clases, la conciencia de clase y la formación de clase. Es decir, el cómo está repartida la sociedad en clases determina los márgenes de acción colectiva. A efectos de organización, conciencia y correlación de fuerzas no es lo mismo una sociedad polarizada que una sociedad fragmentada en múltiples pedazos. Según el conocido esquema de Olin Wright, las interrelaciones entre estos conceptos serían las siguientes:

De aquí puede deducirse que la lucha de clases, si bien está limitada por la estructura de clases, es la que permite la transformación de ésta. Dicho de otro modo, es la lucha de clases –la victoria en esta lucha- la que permite transformar la sociedad y por lo tanto cambiar la distribución de recursos. Lo que es relevante, no obstante, es comprender que la lucha de clases también transforma tanto la conciencia de clase como la formación de clase, es decir, la concepción del mundo y las formas de organizarse de quienes participan en la lucha.

Ante este esquema tenemos dos preguntas. En primer lugar, si la lucha de clases es el principio que transforma la sociedad, ¿dónde se produce esa lucha de clases? En segundo lugar, ¿la estructura de clases, que limita la lucha, sólo cambia a través de la propia lucha? Respondámoslo por separado.

El concepto de lucha de clases tiene un prerrequisito obvio, que es asumir que la sociedad se divide en clases. Esto, que es un punto de encuentro de la sociología desde antes de Karl Marx y Max Weber, desaparece en las interpretaciones posmodernas. En efecto, el desvanecido sujeto posmoderno –como se puede encontrar en Laclau- niega cualquier conexión de clase y reestablecen al individuo como ser aislado de la realidad material y totalmente moldeable por las estrategias discursivas. Si renunciamos a esta aproximación posmoderna, en la que prácticamente todo vale, tenemos que asumir que la ubicación en la estructura productiva es un determinante del acceso a los recursos de una sociedad y, por ello, también de la capacidad para influir sobre la propia vida. Es decir, la evolución de la sociedad capitalista y su división del trabajo va creando una suerte de “huecos” en los que se incorporan los individuos tras una lucha competitiva y a partir de unas dotaciones iniciales -determinadas a su vez por el “hueco” ocupado por sus familias. Dicho de una forma más coloquial: no es lo mismo nacer en el seno de una familia propietaria de empresas que hacerlo en el seno de una familia dedicada a trabajar en la minería como asalariados, pero además esas diferentes ocupaciones en el mapa de la división del trabajo explican las diferentes capacidades para influir en sus propias vidas. Y la relación entre clases es, al nivel más abstracto, antagónica porque los recursos y el bienestar de una clase se derivan de la explotación sobre la actividad y el trabajo de otra.

Aclarado esto, conviene expresar que la lucha de clases se produce a todos los niveles de la sociedad cuando intervienen bien agentes que pertenecen a diferentes clases bien organizaciones que representan a determinadas clases y el frente de batalla es, asimismo, un frente de clases. Esto quiere decir que la disputa se produce en relación al carácter antagónico de las clases. En estas circunstancias, tanto la movilización social como la lucha institucional pueden ser, de hecho, manifestaciones de la lucha de clases.

El problema se traslada a definir bien los límites de estos mecanismos. Y ahí entramos de lleno en el debate sobre qué es el Estado. No tengo espacio aquí para desarrollar estas ideas, que por otra parte son extraordinariamente complejas. Por lo general puede decirse que aquellas interpretaciones que, como las de Marx, Engels, Lenin o el anarquismo, asumen que el Estado es un sujeto o instrumento al servicio de la clase explotadora tienden a rechazar el parlamentarismo o a limitarlo a una herramienta de propaganda; proponiendo, de hecho, su destrucción en el curso de la revolución. Así es como estas interpretaciones vuelcan casi todo el potencial en la movilización social organizada como forma de poder destruir el Estado y sustituirlo por otro nuevo que ya no sería, de hecho, un Estado. Las interpretaciones socialdemócratas y revisionistas, nacidas con Berstein, consideran por el contrario que el Estado es un instrumento neutral, en términos de clase, y asumen que el parlamentarismo es condición suficiente para transformar la sociedad y que, por lo tanto, la movilización social puede acompañar para facilitar las cosas -si bien no es necesaria. Mi posición propia es la de inclinarme a no considerar al Estado como un sujeto o instrumento, sino como una relación social. Esta interpretación, nacida con Gramsci y Poulantzas, nos permite entender que el Estado es una configuración institucional que condensa la relación entre clases sociales y que, por lo tanto, es expresión de la correlación de fuerzas en un momento determinado. Y todo ello limitado por la trayectoria de largo plazo del capitalismo. Esto nos permite entender cómo el Estado ha podido desarrollar un institución como el Estado Social –cosa extraña si el Estado fuera sólo reflejo de los intereses de la clase dominante- pero también el saqueo organizado de los rescates financieros o las reformas laborales.

Obsérvese, por ejemplo, que las discusiones de la izquierda sobre el eurocomunismo de los años setenta (con Carrillo como representación española) o sobre la forma del sujeto político (en la disyuntiva entre partido político clásico o movimiento político y social) se derivan inmediatamente de los mismos debates acerca de la naturaleza del Estado.

Ahora bien, si aceptamos que la movilización social y la institución parlamentaria son instrumentos limitados conviene avanzar en las formas en las que pueden convertirse en instrumentos más amplificadores que limitantes. Hemos dicho que la lucha de clases es el motor de la transformación, pero ésta tiene que apuntar hacia algún sitio. Aquí el proyecto político es esencial, y éste se deriva de una producción intelectual –aunque combinada con la praxis. Así, la movilización social y la participación institucional han de ser estratégicas, esto es, coherentes con un proyecto político definido. De ahí que los otros componentes del esquema precedente sean tan importantes: la conciencia de clase y la formación de clase, es decir, la concepción del mundo y la organización política. La organización política está limitada a su vez por la estructura de clases, pues no es lo mismo organizarse en las fábricas del fordismo que en el actual mundo de la precariedad laboral. Pero aquí me interesa poner el foco en otro punto: ¿dónde se obtiene la conciencia de clase?

En relación a esta pregunta muchos han tratado de caricaturizar las propuestas de Lenin y Gramsci acerca de la vanguardia, mal entendida como el colectivo que proporciona la conciencia, de forma elitista, a las clases explotadas. Pero lo cierto es que ambos supieron entender que la conciencia de clase se obtiene a partir de la experiencia propia, es decir, de la experiencia vital con las consecuencias cotidianas del capitalismo. De ahí que Lenin insistiera tanto, por ejemplo, en las tareas de agitación y propaganda en las fábricas o en la necesidad de un gran periódico nacional de la clase obrera que llegara a todos los puntos de país en los que se producía la explotación.

Para el Lenin de 1902, de hecho, las manifestaciones espontáneas –producidas en las fábricas y cuya organización los revolucionarios no tenían nada que ver- eran «la forma embrionaria de lo consciente», una suerte de sentimiento de «sentir la necesidad de oponer resistencia colectiva» en tanto que eran «manifestación de la desesperación». En su crítica al sindicalismo, por circunscribir la lucha a las meras mejoras laborales, Lenin insistió en que la clase obrera debía «hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de opresión, de todos los abusos y violencias, cualesquiera que sean las clases afectadas» y desde un punto de vista revolucionario. Este pensamiento, compartido por Gramsci años más tarde, nos habla tempranamente de cómo se construía la hegemonía política, es decir, una concepción del mundo diferente. Y creo que es correcta la conclusión: la conciencia emerge en el conflicto social y el paso de un sentimiento espontáneo de rabia o frustración –que nace de una expresión real de las contradicciones del capitalismo- a una actitud de compromiso político nace de la combinación entre una organización politizada y el conflicto social. Lo hemos dicho muchas veces: el ejemplo es la familia desahuciada, que no acaba de comprender la causa profunda de su injusticia hasta que una organización politizada le ayuda solidariamente y se lo explica al mismo tiempo.

En suma, podríamos decir que para el marxismo, naturalmente bajo mi interpretación, la movilización social no está reñida con la participación institucional si bien es prevalente y condición necesaria. Es el mecanismo de construcción de identidad de clase, de conciencia, que se puede apoyar en las instituciones siempre que se reconozca el carácter limitado y limitante de la propia institución parlamentaria en condiciones capitalistas.

En segundo lugar, la dinámica o trayectoria del capitalismo, como sistema económico con sus propias leyes y empujado por el motor de la ganancia privada, demarca también la estructura de clases en cada momento histórico. Naturalmente, no es el mismo capitalismo el del siglo XIX que el del siglo XX o el actual, como tampoco lo es el de Haiti, el de Suecia o el de España. Pero en todos afectan las mismas trayectorias de fondo, lo que permite a la economía mostrar ciertas regularidades en sus tendencias, como son por ejemplo las crisis cíclicas. Y esto nos permite ver cómo la dinámica capitalista, que afecta a las clases sociales a través del dispositivo de la ganancia y la competencia, transforman también la estructura de clases. Las transformaciones económicas de las últimas décadas –lo que hemos llamado transición del fordismo al posfordismo- deben explicarse a partir de estos criterios. Y es así, de hecho, como se establece un nexo entre el comportamiento económico y la movilización social.

PARTE II: Lo que está sucediendo en España

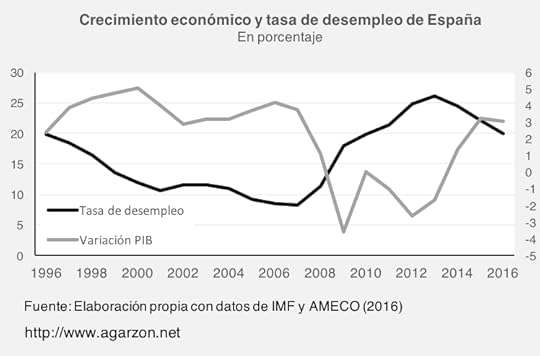

Tratado, aunque sea someramente y con insuficiencias, el marco teórico, podemos examinar un poco más de cerca lo que ha pasado en España. Sabemos que el régimen de acumulación neoliberal, en su concreción española, entró en crisis en torno al año 2007. El modelo de crecimiento, estructurado en torno a la relación centro-periferia que se daba en el seno de la UE y sostenido por los frágiles y temporales beneficios que producía la burbuja inmobiliaria, estalló gravemente tras la irrupción de la crisis financiera internacional –con origen ésta en el mercado inmobiliario de EEUU. Desde entonces, el panorama macroeconómico ha sido el siguiente:

Como se puede comprobar, es fácil ver cómo la gravedad de la crisis económica ha afectado muy especialmente a la tasa de desempleo. Sólo recientemente, tras 2013 parece que disminuye la tasa de desempleo a costa de un incremento en la precariedad (crece la temporalidad y el número de personas que cobran menos de 300 euros al mes), un incremento en la explotación laboral (la parte salarial de la renta ha disminuido, mientras los salarios reales de los estratos más bajos han menguado) y la disminución de la población activa (muchos parados dejan de serlo oficialmente porque emigran o se desaniman). Al mismo tiempo, en los últimos años ha crecido el PIB en parte por esta reconfiguración laboral y en parte por factores exógenos (depreciación del euro, bajos precios del petróleo, inyecciones monetarias del BCE…).

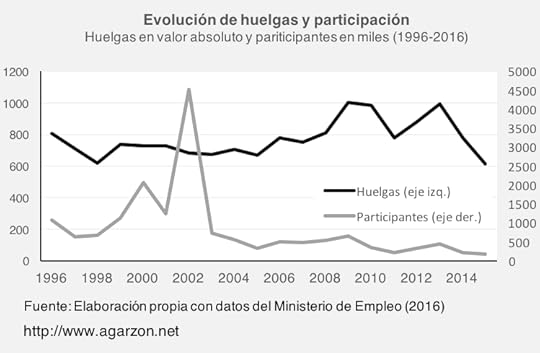

Lo relevante es comprobar como un ciclo económico recesivo comenzó con la crisis económica en torno a 2007-2008. Según la tradición marxista, de inspiración materialista, y casi diría que del sentido común, este hecho iba necesariamente a provocar un incremento de la movilización social. Es decir, la conexión entre la esfera económica y la esfera política se produciría a través de la movilización social. Esto mismo planteaba Gramsci cuando definió la crisis orgánica como el resultado de una crisis económica que por su gravedad se convertía también en una crisis política. Eso sí, también se presuponía que asistiríamos a un ciclo de movilizaciones que, de forma incipiente, tendría un carácter espontáneo y limitado a protestas sectoriales, particularmente laborales. ¿Ocurrió esto?

Observando los datos veremos que si nos limitamos a la concepción más tradicional, que identificaba movilización con huelgas (como hacía Marx, por ejemplo), encontramos un ligero crecimiento de las huelgas tras 2008 pero acompañado incluso de una reducción en la participación. En definitiva, nada concluyente.

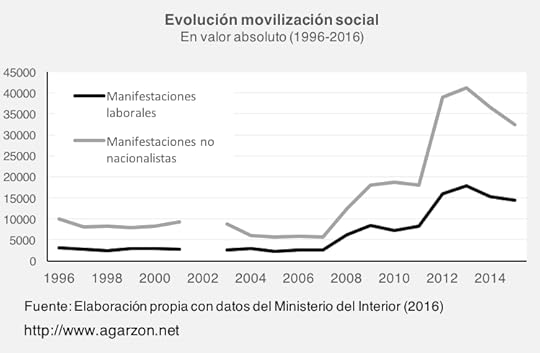

Si por el contrario utilizamos una concepción más amplia, que identifica la movilización social con el número de manifestaciones sí encontramos un patrón clarísimo. Efectivamente, las movilizaciones se multiplicaron desde 2008, tanto las relacionadas con el mundo laboral como con el resto de manifestaciones sociales (excluyendo las de carácter nacionalista y las vinculadas al terrorismo nacional e internacional).

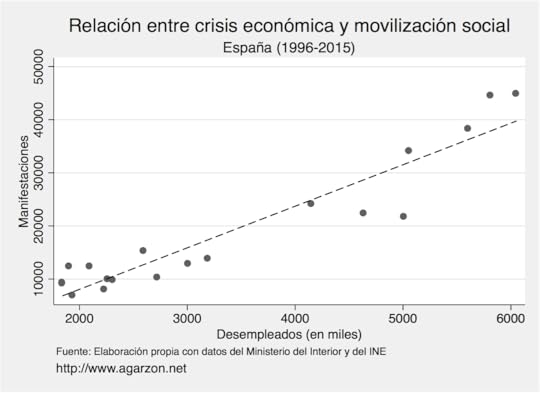

Lo que vemos es una aparente fuerte relación entre la crisis económica y la movilización social, tal y como se esperaba. Pero también observamos que la movilización social se ha ido reduciendo desde 2013, algo que también tendremos que explicar. No obstante, encontramos también que aún con esta reducción los niveles de movilización son históricamente muy altos. En todo caso, de momento nos quedamos con la relación entre crisis económica y movilización social y que es, de hecho, una afirmación del nexo material y político.

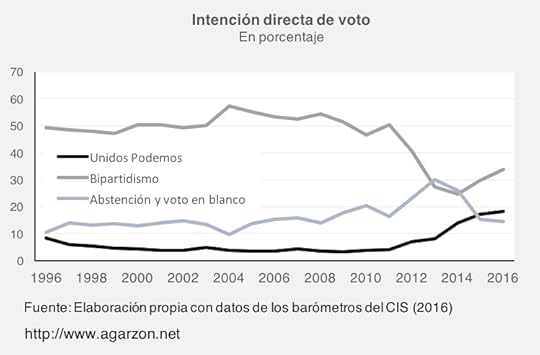

Si para estos años teníamos, aparentemente, una mayor movilización social, también en algún momento tendríamos que ver cierta conciencia de clase. Aunque esto dependía, según el marxismo, de la capacidad de las organizaciones para convertir la rabia en compromiso político. La conciencia de clase podemos medirla, aproximadamente, en términos de intención de voto a los partidos rupturistas. Para este artículo lo que he hecho ha sido trabajar con el espacio político de Unidos Podemos como sujeto político (lo que significa aglutinar los resultados históricos de IU, ICV, Compromis, Podemos, ECP y EnMarea) y a partir de los datos brutos de intención directa de voto que proporciona el CIS (que me parecían los más serios y más limpios).

En este caso observamos cómo la parte destituyente de la crisis, si podemos llamarla así, se concentró en penalizar a los partidos del sistema –el bipartidismo- de forma muy severa. Pero esta vez el ciclo comienza más tarde, en torno a 2011, con retraso respecto a la crisis económica, lo que es coherente con la interpretación gramsciana del puente entre crisis económica y crisis política que define una crisis orgánica.

También vemos como el crecimiento de la abstención puede entenderse como un reflejo de la pérdida de legitimidad del sistema político, puesto que crece casi al mismo ritmo que decrece el peso del bipartidismo. Y, finalmente, vemos en esos años un ligero incremento del espacio político de UP (entonces conformado por IU, ICV y Compromis) que puede entenderse como un crecimiento, igualmente ligero, de la conciencia de clase. Con posterioridad a 2014 el crecimiento del espacio de UP es simultáneo a la reducción de la abstención y cierta recuperación del bipartidismo. No obstante, el margen entre el bipartidismo y el espacio de UP continúa en records históricos.

En este punto nos surgen muchas preguntas. ¿Qué relación existe entre la movilización y el crecimiento de la conciencia de clase? ¿Hay diferencias sustantivas entre los efectos medidos a través de IU y a través de Podemos? Para afrontarlas, conviene estudiar el siguiente gráfico:

En este nuevo gráfico, ahora en términos mensuales, podemos observar varias cuestiones relevantes. En primer lugar, la movilización social alcanza su máximo en septiembre de 2012 y decae notablemente en marzo de 2013. Aunque se observa con mayor dificultad, la tendencia de ligero incremento de UP se interrumpe también en verano de 2013 y empieza a retroceder hasta mayo de 2014. Estos datos son relevantes porque se producen todos antes de la irrupción de Podemos (que se presentó en enero de 2014 y del que tenemos datos desde primavera de 2014). Así, debemos rechazar toda hipótesis que afirme que la desmovilización social y la caída de voto de una IU en ascenso, fenómenos producidos en 2013, son responsabilidad directa de Podemos.

A partir de la irrupción de Podemos, el espacio político rupturista se incrementa de forma espectacular (con una transferencia interna desde IU e ICV hacia Podemos) y la movilización se mantiene en niveles inferiores a los de 2012 pero parecidos a los de 2013. Es definitivamente en 2015 cuando la movilización social se desploma, igual que el espacio de Unidos Podemos. Dado que no tenemos datos de movilizaciones en 2016 somos incapaces de ver qué relación ha existido entre la recuperación de UP en 2016 y la movilización, aunque tiendo a pensar que ésta se ha mantenido en niveles más bajos que en 2014 pero aún más altos que en 2011.

Finalmente, conviene plantearnos si con estos datos estamos en condiciones de afirmar que se ha cerrado el ciclo político. A mi juicio, de ninguna manera. Todos los indicadores examinados de movilización social y conciencia (medida a través de la intención de voto) muestran niveles históricamente altos respecto al ciclo económico precedente. Mi hipótesis es que aunque estamos en camino de consolidar un modelo económico regresivo, una neoliberal vuelta de tuerca más, aún falta mucho para eso. Dicho proceso, constituido por las reformas estructurales y los programas de estabilidad, siguen afectando a las condiciones materiales de vida de la gente y continúan latentes condiciones objetivas de salto político. Tenemos la obligación de enmarcar este análisis en las trayectorias de largo plazo del capitalismo, todo lo cual abunda en el diagnóstico de que la batalla política no sólo no ha terminado sino que, de hecho, está empezando.

Ahora bien, algunos otros datos pueden apuntalar esta idea. Por ejemplo, las perspectivas de mejora económica y política de los ciudadanos. Podemos observar aquí con absoluta nitidez cómo la crisis económica hundió tales expectativas desde el inicio de la crisis y que desde entonces se han mantenido en niveles realmente ridículos:

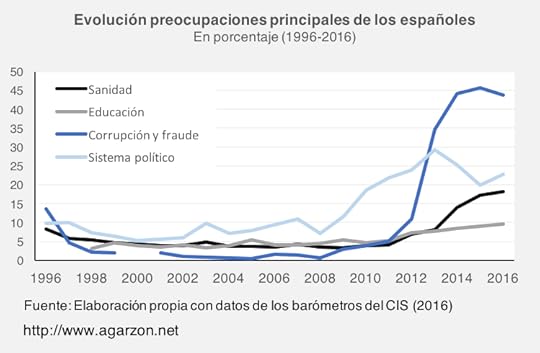

Si realmente estuviéramos asistiendo a un ciclo político diferente deberíamos ver un comportamiento sustancialmente diferente a partir de 2016, y sin embargo no es así. Lo que sí podemos comprobar es el desplazamiento relativo de las preocupaciones, como nos enseña el siguiente gráfico:

Aquí podemos ver cómo la preocupación por el sistema político crece progresivamente desde el inicio de la crisis, para empezar a recuperarse al mismo tiempo que vimos que la movilización se redujo. El crecimiento de la preocupación por la corrupción es más que notable, coincidiendo temporalmente con la aparición de los papeles de Bárcenas. Y obsérvese, sin embargo, cómo el crecimiento de la preocupación por la sanidad y la educación no han mostrado ningún decrecimiento sino todo lo contrario. Parece todo ello abundar en la hipótesis de que el ciclo político continúa.

Conclusiones

Desde mi punto de vista seguimos asistiendo en España a una crisis de régimen –crisis orgánica en terminología gramsciana- que ha trastocado los cimientos del modelo económico y político. Ello es, a su vez, consecuencia del estadio en el que se encuentra la economía capitalista a nivel mundial, que está comprimiendo las capacidades de los estados para proteger a la clase trabajadora y, por lo tanto, eleva la frustración social. Efectos de todo ello los estamos viendo a lo largo de toda Europa. No obstante, esta frustración social no se convierte automáticamente en una posición emancipatoria o de izquierdas sino que media un combate político en el que los principios y valores de izquierdas entran en disputa directa con los de la derecha.

En España la construcción, lenta y contradictoria, del espacio político de Unidos Podemos es una buena noticia para enfrentar dicha batalla. Aún hay tareas pendientes de importancia crucial, como es definir nítidamente el proyecto político defendido y articularlo en torno a la movilización social. Para ello el espacio político debe consolidarse también orgánicamente en formas compatibles y coherentes con una estrategia política consecuente. Nada de eso está aún definido en el marco del espacio político y, de hecho, se puede observar tensión al respecto en el seno de la fuerza más numerosa. Al mismo tiempo tenemos que afrontar los retos que nos impone el conflicto territorial y otros que no se han analizado aquí.

De estos planteamientos se deducen muchas cosas que, a mi juicio, son relevantes. En primer lugar, la estrategia a seguir no debe renunciar en ningún caso a una adecuada estrategia discursiva, todo lo cual sería un suicidio. La movilización social debe articularse en torno a los problemas vitales y más urgentes de la clase trabajadora, como la sanidad, la educación o la precariedad, pero debe defenderse a través de discursos que comprenda nuestra clase. Cualquier intento de transitar por el camino de las manifestaciones autorreferenciales y litúrgicas será un billete directo al fracaso. En segundo lugar, la radicalidad es condición necesaria del éxito a corto y largo plazo porque atiende a la raíz de los problemas y proporciona soluciones que son efectivas. Esta radicalidad no se encuentra en la estética sino en el contenido político, y tiene que ver con la predominancia de la estrategia sobre la táctica. En tercer lugar, cabe reconocer el carácter limitante de las instituciones, de lo que obtenemos que cabe renunciar a considerar este aspecto el elemento central de la estrategia. En cuarto lugar, el espacio de unidad se construye mediante la superación de innumerables contradicciones y obstáculos, pues el adversario también participa, de lo que se deduce la necesidad de mucha pedagogía para consolidar el espacio. Y, en quinto lugar, cabe definir correctamente al enemigo. Para ello conviene saber distinguir los matices que separan la estructura de clase de las organizaciones que representan a las clases. Esto es evidente en tanto vemos que la crisis de régimen se traduce también en crisis de gobernabilidad y en crisis del bipartidismo. Acentuar las contradicciones en esas relaciones es tarea del espacio de UP, que siempre tiene que poner el foco en las víctimas de la crisis y del capitalismo.

En suma, creo que el camino es bueno y los retos apasionantes si estamos bien armados. Y eso significa, en la terminología marxista, conciencia de clase, formación de clase y lucha de clase. O, en terminología más coloquial y aproximada: pedagogía, organización y proyecto político.

La entrada ¿De qué sirve la movilización social? aparece primero en Alberto Garzón.

October 2, 2016

Es el momento de Unidos Podemos

Finalmente el motín oligárquico en el PSOE ha tenido éxito. Los partidarios de Susana Díaz y Felipe González han buscado numerosas excusas en este tiempo, pero parece evidente que el mayor pecado de Pedro Sánchez ha sido el de insinuar que intentaría un Gobierno alternativo con Unidos Podemos. A los amotinados no les importó el acuerdo con Ciudadanos, ni parece que tampoco la abstención ante la investidura de Rajoy y del PP; lo que les molesta, y preocupa, es que la izquierda pueda tener influencia en las decisiones políticas y económicas de España. Definitivamente la España que le preocupa a Susana Díaz no es la de la clase trabajadora, sino la de las grandes empresas y las grandes fortunas; la misma España que ha hablado por boca de Felipe González.

No obstante, el drama de la socialdemocracia europea no son estas peleas fratricidas, sino la falta de un proyecto político coherente. Es sabido que los partidos socialdemócratas abandonaron la causa socialista hace mucho tiempo, pero es menos conocido que también abandonaron hace décadas la causa socialdemócrata. El giro del laborismo británico, con su conversión al socialiberalismo de la mano de Tony Blair, y la práctica política de gobiernos como el de François Hollande o José Luís Rodríguez Zapatero son la manifestación de que la retórica de los partidos socialdemócratas no casa con los hechos reales. El proyecto político de la socialdemocracia, que contribuyó a construir el Estado Social tras la II Guerra Mundial, ha entrado en aguda contradicción con el modelo institucional de la Unión Europea y con un mundo globalizado a la manera neoliberal.

La inmensa cantidad de deserciones en el sector socialdemócrata, expresada tendencialmente en los resultados electorales a lo largo de toda Europa, tiene su causa en estas contradicciones de fondo. Un mundo neoliberal que está empujando a la precariedad y a la miseria a sectores cada vez más amplios de la sociedad; una situación ante la que la socialdemocracia no ha ofrecido una alternativa creíble ni rigurosa. Al contrario, en la práctica sus Gobiernos se han comportado de forma indistinguible a los gobiernos conservadores.

La clase trabajadora no es ajena ni a estas transformaciones económicas de fondo ni a los vaivenes políticos de las organizaciones que dicen representarla. La crisis económica continúa en nuestro país, como con otra intensidad también lo hace en el resto de Europa, y las condiciones materiales de vida de la mayoría social se deterioran a ritmos dramáticos. La clase trabajadora necesita un proyecto político que le proporcione seguridad y protección frente a la agresión del neoliberalismo y de este mundo globalizado.

Un proyecto que, a mi juicio, sólo puede avanzar si se reconocen las causas profundas de esta crisis. Por eso la receta no es más socialdemocracia, como tampoco lo es más populismo, sino una apuesta firme y rigurosa de izquierdas, es decir, una izquierda capaz de conectar con las preocupaciones y problemas de la clase trabajadora. Ni liturgia, ni lenguaje fosilizado e ininteligible, ni debates escolásticos, ni postureo televisivo. Lo que necesitamos es una izquierda volcada en proporcionar soluciones a la clase trabajadora, cuestión que sólo podrá hacerse mediante el trabajo desde el conflicto social.

No todo es malo. Las crisis son también oportunidades. Si algo ha dejado claro esta situación en el PSOE es que nosotros teníamos razón: es una estructura orgánica al servicio de la oligarquía y, sin embargo, sostenida por militantes y votantes de la clase trabajadora que se identifican con la izquierda política. La explosión de esta contradicción puede generar un cisma de suficiente envergadura como para que la clase trabajadora de este país pueda reorganizarse en un instrumento capaz de enfrentarse a la oligarquía con éxito, así como construir un modelo de justicia social. Esa es la tarea que creo le corresponde a Unidos Podemos, la de dedicarse en cuerpo y alma a aglutinar a la clase trabajadora en un proyecto político de izquierdas, independientemente de cuál haya sido su lealtad política y cuáles sus decisiones electorales pasadas.

No sé si será inevitable un gobierno de Rajoy. Todo parece apuntar a que sí. Pero, sin embargo, nosotros no nos rendimos. Ni ante el parlamento, ni ante la calle. Esto acaba de empezar, y el nuevo mundo que llevamos en los corazones exige salir a la realidad material de nuestros barrios y ciudades.

La entrada Es el momento de Unidos Podemos aparece primero en Alberto Garzón.

September 29, 2016

El motín de la oligarquía

El fraude democrático que está teniendo lugar en este momento en el Partido Socialista es sin duda expresión de la crisis de régimen que vivimos.

El nuevo panorama político que se ha plasmado en el parlamento tras las elecciones del 20 de diciembre y del 26 de junio refleja un país plural y muy heterogéneo. En esas circunstancias, es evidente que el PSOE tenía que decidirse por una política de alianzas muy distinta a la que había estado ejerciendo en las últimas décadas, en el reducido marco del bipartidismo. A saber, el PSOE tenía que optar entre llegar a acuerdos parlamentarios por la derecha, con PP y Ciudadanos, o hacerlo por la izquierda, con Izquierda Unida, Podemos, las confluencias y otros partidos. Desde hace meses el PSOE es incapaz de resolver esa contradicción, y hasta el momento lo único que ha hecho ha sido huir hacia delante sin proponer ninguna propuesta creíble.

El golpe de timón que ha puesto en marcha el llamado sector crítico del PSOE es sin lugar a dudas un intento de impedir cualquier alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. Un Gobierno alternativo que no tenemos muy claro que Pedro Sánchez tuviera disposición de intentar, pero que en todo caso ha sido razón suficiente para este motín oligárquico. Capitaneados por el ideólogo Felipe González, quienes buscan tumbar a Pedro Sánchez sólo aspiran a la restauración del régimen, es decir, a una salida de la crisis por la derecha. El papel de Susana Díaz en esta operación es paradigmático, no sólo porque se la presente como alternativa sino porque ya participó de un claro giro a la derecha en la Junta de Andalucía tras expulsar a IU del Gobierno y establecer una alianza con Ciudadanos. Hablamos, insistimos, de una operación de restauración para evitar cualquier posibilidad de hipotético cambio. Por boca de Felipe González y de sus tropas está hablando la oligarquía de este país, la que se siente cómoda con un Gobierno ladrón, corrupto y neoliberal como el del PP.

Desde Izquierda Unida lamentamos sentirnos reforzados en nuestras tesis sobre el papel del PSOE en esta crisis de régimen. Siempre hemos denunciado que el PSOE ha sido sostén necesario de las políticas neoliberales que están aplastando a la clase trabajadora. Ahora, con este intento de cortocircuitar cualquier influencia que pudiera tener la izquierda en el país, se pone de relieve cuán de oscuros son los intereses que se ocultan tras renombradas figuras del “socialismo” español.

En nuestro país, durante muchos años, han gobernado aquellos que no se presentan a las elecciones, es decir, las elites económicas que financian ilegalmente a los partidos políticos y que se benefician de indemnizaciones multimillonarias concedidas por los gobiernos de turno, sean del PP o PSOE. Ya es hora de que eso cambie, aunque seamos plenamente conscientes de que el reto de enfrentarse a tamaña mafia es enorme. Pero si el pueblo trabajador se une en la lucha, y haya votado a quien haya votado en las últimas elecciones, hay esperanza y futuro.

Por eso desde Izquierda Unida manifestamos nuestro convencimiento de la necesidad de reforzar una alternativa de izquierdas en este país. Una alternativa rigurosa y seria que proporcione soluciones concretas a los problemas de la clase trabajadora. Pues somos los trabajadores y las trabajadoras los que estamos pagando esta monumental estafa llamada crisis, y quienes nos sumimos en la precariedad, el desempleo, la inestabilidad y la flexibilidad vital. Ante eso, organización, unidad y lucha. Nosotros y nosotras no nos vamos a rendir. Aún queda mucho tiempo para que esta crisis de régimen se resuelva, de una u otra forma, y la clase trabajadora tiene la llave para que lo que venga después sea una sociedad de justicia social y no el cortijo corrupto de los oligarcas.

¡Salud y República!

Alberto Garzón

La entrada El motín de la oligarquía aparece primero en Alberto Garzón.

September 26, 2016

Nuestros retos

El crecimiento de la extrema derecha se basa, a mi juicio, en la promesa de seguridad que ofrecen a los sectores desprotegidos de una sociedad. Es así como estos proyectos clasistas y xenófobos han conseguido atraer no sólo a la clase trabajadora, perdedora directa de la globalización, sino también a las auto percibidas clases medias, víctimas adicionales de la globalización y la crisis.

Desde el punto de vista teórico, esto es coherente. El avance del libre mercado como criterio rector de la sociedad, cuestión en la que la globalización neoliberal es ejemplo paradigmático, conlleva el salto al vacío de sectores sociales otrora protegidos por las políticas públicas. Es lógico que estos sectores busquen en la política, pero también fuera de la misma, su propia seguridad. Y he aquí la verdadera disputa de nuestro tiempo, a saber, la de qué proyecto político será capaz de articular propuestas de seguridad no basadas en las posiciones de la extrema derecha sino en los valores y principios de la izquierda. O, por decirlo de otro modo, qué proyecto político será capaz de crear una alternativa creíble que proporcione seguridad, entendida en su concepción civil y no militar, a la clase trabajadora y, por ende, a la mayoría de la población. La pregunta es obvia: ¿cómo hacerlo?

Buscando entender lo que sucede en nuestro propio país, que no ha sufrido aún la irrupción de una fuerza explícitamente de extrema derecha, no podemos pasar por alto una experiencia tan significativa como fue la del movimiento 15M. Este movimiento fue un fenómeno heterogéneo y espontáneo producto más de la indignación y frustración que de la conciencia de clase. Una indignación que, sin embargo, se elevó contra las consecuencias de la crisis económica y del modelo de sociedad. Parece obvio, sin crisis económica no hubiera existido el 15M. Pero este movimiento, a su vez, permitió canalizar la frustración y rabia de la gente en una dirección de izquierdas, gracias al esfuerzo de mucha gente por explicar la crisis desde esta perspectiva, y evitó que dichas emociones se cebaran con sectores aún más desprotegidos como son, por ejemplo, los inmigrantes.

Hay quien ha defendido que el fenómeno 15M estaba totalmente desconectado de las reivindicaciones históricas de la izquierda y que era, en suma, un producto nuevo de la historia. A mí no me lo parece. Más bien es precisamente en la crítica al sistema que da origen a la crisis donde encontramos el nexo entre el 15M y el movimiento obrero. El objeto de sus críticas es el mismo, si bien con distintos grados de conciencia y profundidad. Por esa razón los nuevos indignados del 15M se veían reflejados y representados en las palabras de algunos dirigentes de la izquierda tradicional como, por ejemplo, Xosé Manuel Beiras o Julio Anguita.

La pregunta sería la siguiente: ¿por qué estos activistas no se sentían reflejados en todos los dirigentes del movimiento obrero? Respondiendo a esta pregunta, que se encuentra en la encrucijada del problema actual, Pablo Iglesias esbozó recientemente su hipótesis principal: «lo fundamental es que suena diferente, suena duro». Aquí hay una posibilidad de interpretarlo como estilo estético, cosa que a mi juicio sería un error. Es decir, la afirmación puede ser correcta siempre y cuando no se refiera exclusivamente a la forma-estética de articular un discurso. Lo acertado es, más bien, interpretar «diferente» y «duro» en términos de contenido político.

Expliquémoslo. Lo que la indignación del 15M refleja es una crítica difusa y poco consciente al sistema, entendido casi de un modo holístico (abarcando desde lo económico hasta lo político). Pero es evidente que detrás de esa indignación se encuentran hondas quejas sobre las condiciones materiales de vida, tanto de la clase trabajadora más popular (y más despolitizada) como de la autopercibida clase media que sufre el desvanecimiento de sus sueños de pequeña burguesía. Y ello se concreta en las tasas de desempleo, los recortes en los servicios públicos, el fracaso del ascensor social, las nulas expectativas de futuro, etc. Todo ello son manifestaciones concretas de la crisis del sistema económico capitalista y de la gestión neoliberal de la misma. Pues bien, esa difusa y poco concreta indignación ha conectado mucho mejor con los mensajes políticos que impugnaban el sistema político y económico y que, además, lo hacían mediante discursos entendibles por la gran masa. Una combinación de contenido duro/rupturista con un discurso claro/entendible. Es el caso paradigmático de Xosé Manuel Beiras y Julio Anguita, pero no sólo. Con lo que no podía casar bien es con los mensajes o actores políticos que se asociaban de forma directa con el sistema mismo o cuya crítica impugnatoria del sistema era débil o poco creíble.

Entonces, sonar duro quiere decir ir a la raíz del problema en términos de contenido –lo que no impide un acompañamiento de discurso que también sea duro en términos de estilo. Y sonar diferente quiere decir impugnar el sistema, hablar de un modo distinto al que hablan los que defienden el sistema –aquí, de nuevo, tanto de contenido como de estilo. Ambas cosas van asociadas, naturalmente, a la tríada de ruptura democrática, proceso constituyente y proyecto socialista, aunque luego cristalicen en discursos pedagógicos y hábiles que permitan vadear los prejuicios construidos por la ideología dominante.

Pero, ¿por qué unos dirigentes del movimiento obrero sonaban duro y diferentes y otros no, esto es, sonaban suave y más de lo mismo? A mi juicio la respuesta está en una deriva política que capturó a muchos de ellos: la institucionalización, es decir, el quedar atrapado en la lógica institucional a todos los efectos. Ello tiene implicaciones políticas, como veremos enseguida, pero también implicaciones operativas –el despliegue de recursos de tiempo, energía y personas en las instituciones supone un enorme coste de oportunidad. Ese, y no otro, ha sido el principal problema de la izquierda tradicional con la que no se identificaba el 15M. Sólo que con un agravante, que fue el hecho de que esa institucionalización fuese no una consecuencia incontrolada sino una firme apuesta ideológica. Podemos rastrear ese hito en la transición, hasta llegar a la famosa frase de Carrillo en el Congreso, en 1978, según la cual «se trata de una constitución –y por eso vale para todos- con la cual sería posible realizar transformaciones socialistas en nuestro país».

El principal problema de la institucionalización es político, y es que parte de la asunción de que el instrumento prioritario para transformar la sociedad es el ámbito jurídico/legal. Esto supone ignorar el contexto internacional de la globalización neoliberal -que reserva al Estado-Nación un papel subalterno- pero sobre todo ignorar la naturaleza del Estado, que como relación social es la condensación de la correlación de fuerzas en toda la sociedad. Una correlación de fuerzas que, sobre todo, se constituye fuera de las instituciones legales. Antes de desarrollar esto, cabe decir que es natural que si uno asume esa hipótesis sobre la institucionalización acabe absorbido por la lógica parlamentaria y por su consecuente competición por los votos desde una perspectiva crecientemente atrapalotodo. Las instituciones normalizan y es natural que crezcan las tendencias a parecerse a los partidos tradicionales. El estrecho margen que abre la institucionalización conduce, necesariamente, a ese destino.

Ahora bien, no se trata de negar el papel transformador que puedan jugar las instituciones dentro de una estrategia más amplia, pero convendría entender que los resultados electorales –como una expresión institucional- son fundamentalmente el resultado de procesos que se dan más allá de las instituciones. Es a eso a lo que nos referíamos con la idea de la correlación de fuerzas en la sociedad. Es en la vida cotidiana y, sobre todo, en el conflicto, donde se genera la subjetividad o conciencia de clase que permite sumar fuerzas para ganar elecciones y para transformar la sociedad. Y es verdad que la vida cotidiana se ve afectada también por las decisiones institucionales, de ahí que reconozcamos su papel transformador, pero sobre todo por vivencias que van más allá del sistema político en sí.

Aquí es donde podemos recuperar una de las correctas afirmaciones de Pablo Iglesias que, a mi juicio, es muy necesaria: «la clave es politizar el dolor». Como decía, es en el conflicto social (sea un desahucio, un ERE o los recortes en sanidad y pensiones) donde emergen las contradicciones más agudas entre el sistema económico y la vida misma, y es precisamente ahí donde pueden surgir nuevas subjetividades, es decir, nuevas concepciones del mundo y nuevos comportamientos electorales. El punto central aquí es entender qué significa politizar. Ya sabemos que la gente tiene dolor, como consecuencia del conflicto. Ahora bien, politizar puede entenderse como el desplazamiento de ese dolor al terreno institucional, como cuando el partido opera como simple denunciante o incluso en tanto que, permítaseme el comentario, abogado defensor. O podría interpretarse politizar como el proceso por el cual el dolor, que es primario, se convierte en compromiso político, es decir, que asciende hasta la conciencia completa del fenómeno que causa el dolor. A mi juicio, esta última interpretación sería la correcta mientras que la primera sería caer en un error de institucionalización.

En definitiva, a mi no me parece suficiente ser altavoz de las denuncias surgidas en los conflictos sino que hemos de ser intelectual orgánico para explicar las causas últimas de esos conflictos. Es decir, no se trata sólo de trasladar lo que sucede en la calle al parlamento –que es, de por si, un avance- sino de ir más allá y, además de ser el conflicto mismo, ser capaces de explicar a los afectados y al resto de la clase trabajadora que detrás del fenómeno del conflicto hay una interrelación compleja de causas y responsables que tienen que ver con el sistema económico capitalista y con su cristalización política en los partidos del régimen.

De ahí que nosotros demos extraordinaria importancia a la formación ideológica, algo abandonado por la izquierda tradicional (entre otras cosas porque para las fuerzas institucionalizadas la formación no es necesaria), pues entendemos que necesitamos militantes y dirigentes capaces de explicar los conflictos sociales. Esto está vinculado al tipo de organización, en tanto que una fuerza institucionalizada no sólo no necesita la formación ideológica sino que además genera dudosos incentivos para disputarse los puestos de representación pública, haciendo caer a la organización en el faccionalismo e incrementando sus tendencias oligárquicas.

Obsérvese que en nuestro país ya hemos presenciado ejemplos de estas prácticas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por ejemplo, no es sólo la autoorganización de las víctimas de los desahucios y las estafas hipotecarias. Más bien es un proyecto de defensa popular que ha contado con dirigentes que han sabido ser conflicto y al mismo tiempo explicar sus causas de tal forma que la rabia de la víctima se elevaba a compromiso político –aunque este compromiso no fuese estrictamente socialista.

Finalmente, el punto de fuga de todas estas reflexiones nos conduce a la cuestión verdaderamente central: el proyecto político o proyecto de país. Sin un proyecto de país, que es fundamentalmente contenido político, no hay nada que transmitir en el conflicto ni nada que transmitir tampoco en las instituciones. Sin un proyecto de este tipo todos estos debates son estériles. Incluso podríamos haber aceptado que las instituciones son altavoces y que la clave está ahí fuera, pero sin un proyecto de país que defender no hay coherencia ni estrategia posible.

Así, mientras la extrema derecha está ofreciendo una respuesta a las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, y desgraciadamente con notable éxito, la izquierda anda entretenida en discusiones escolásticas sobre instrumentos y estrategias que provocan que la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad no esté entendiendo qué se les ofrece (más allá, en el mejor de los casos, de canalizar su rabia; por supuesto, efímera sensación).

En este punto, una advertencia. La mejor forma de repetir los errores de la izquierda tradicional con la que no se identificaba el 15M es deslizarse a través de la estrategia de eso que se ha convenido en llamar populismo de izquierdas, y que tanto comparte con la práctica política carrillista. Ambas estrategias son esencialmente tacticistas, aunque por diferentes razones. La primera porque es alérgica a la definición y navega en un mundo de significantes vacíos que se moldean a gusto del consumidor -aunque el empacho es ya notable- y por lo tanto es incapaz de definir un proyecto político en positivo. La segunda porque emplea un pragmatismo mal entendido que le lleva a ceder todas sus posiciones a cambio de mínimos –pero comodísimos- espacios de institucionalización. Ninguna de estas estrategias comparte los rasgos que hemos descrito aquí como necesarios.

Por el contrario, a mi juicio, la clave para afrontar victoriosamente nuestros retos puede reducirse a los siguientes elementos: proyecto político y conflicto social. Si somos capaces de entender que la máxima anguitista debe ser reformulada, para evitar malinterpretaciones, desde «programa, programa, programa» a «proyecto, proyecto, proyecto» entonces estaremos en condiciones de poner en lo más alto aquello que más importa, es decir, el contenido político que ofrece soluciones concretas a la vida de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto. Eso implica, obviamente, definir y hablar claro; sonar duro y diferente. Y con ese proyecto en la mano, hemos de ser y estar en el conflicto, explicando y haciendo proselitismo para una causa que merece la pena. Yo la llamo socialismo, pero estoy dispuesto a discutir el nombre a condición de que haya praxis.

La entrada Nuestros retos aparece primero en Alberto Garzón.

September 22, 2016

Una estrategia política para Izquierda Unida

El presente texto es la introducción al plan de acción de Izquierda Unida, que se someterá a debate el próximo sábado 24 de septiembre de 2016, y que está compuesto por un conjunto de objetivos generales, específicos y operativos para cada responsabilidad de la nueva dirección. Esta introducción es, naturalmente, más general.

Introducción al plan de acción 2016-2017

Vivimos una crisis de régimen que es, además, expresión de una crisis del sistema económico capitalista. Sin embargo, en el tiempo que viene durando esta crisis sistémica aún no hemos logrado construir una alternativa política y económica desde la izquierda. Por un lado, las huelgas generales iniciadas en 2010 no lograron detener las reformas laborales, si bien contribuyeron a la extensión de cierta conciencia de clase frente a la agresión neoliberal que consistía en hacer recaer sobre las rentas del trabajo el coste de la crisis. Por otro lado, las movilizaciones del 15-M, con claros rasgos de espontaneidad, han sido fenómenos heterogéneos más de indignación y frustración que de conciencia de clase, mientras que su posterior cristalización electoral ha permitido modificar el sistema de partidos tradicional sin que ello haya supuesto un cambio real en la correlación de fuerzas entre clases en España.

Pero la crisis económica no sólo ha puesto encima de la mesa los problemas del sistema político sino también el agotamiento del régimen de acumulación capitalista en España. El modelo de precariedad, absolutamente normalizado por las reformas laborales de las últimas décadas, se ha convertido en permanente y necesario para un modelo productivo basado en los bajos salarios y en la temporalidad. Este hecho no es gratuito ni azaroso sino que tiene su razón de ser en el papel periférico y subalterno de la economía española en el contexto de una Unión Europea dominada por el neoliberalismo y de un sistema-mundo globalizado en el que la competencia internacional empuja las condiciones laborales a salarios de mera subsistencia. Por eso la crisis política es expresión de la crisis del sistema económico.

Como decíamos, todos estos procesos han incrementado la frustración y la indignación de sectores sociales cada vez más amplios. Ello ha sido causa de importantes movilizaciones sociales en los últimos años así como de un novedoso y volátil comportamiento electoral. No obstante, esta creciente indignación y frustración es generalmente de carácter superfluo y no consciente. El movimiento obrero y sus organizaciones han sido, hasta ahora, incapaces de convertir esa rabia creciente en un sujeto político y social capaz de combatir el neoliberalismo y de construir una alternativa económica y política. He aquí nuestra tarea, precisamente, como parte del movimiento obrero.

Tras un número importante de convocatorias electorales, y tras constatar que más allá de nuestro notable avance institucional seguimos bajo el dominio de las políticas neoliberales y del marco del régimen del 78, nuestra misión de construir una alternativa socialista sólo será posible si ponemos en marcha un plan estratégico y de acción coherente con los diagnósticos y objetivos planteados colectivamente.

Durante muchos años los documentos de nuestra organización, incluyendo los documentos asamblearios, han denunciado el carácter burocrático y de partido político clásico que tomaba nuestra organización. Aunque a simple vista pudiera parecer que esto se refiere sólo a un problema de forma, de procedimientos, hemos de recordar que la estructura de cualquier organización está íntimamente relacionada con el contenido de la actividad política de dicha organización. De tal modo que los problemas organizativos son también problemas políticos, y viceversa.

En efecto, la causa política de esta denunciada deriva puede encontrarse en la prevalencia de la tesis según la cual el régimen político del 78 es válido y, de hecho, más que un puente para construir el socialismo . Nosotros negamos esta posición. La crisis económica actual ha puesto de relieve todas las deficiencias y déficits de la transición, y ha demostrado la necesidad de poner en marcha un nuevo proceso constituyente dirigido desde abajo y que adapte las instituciones a un nuevo proyecto de país basado en la ideología socialista.

Ello tiene implicaciones fundamentales para nuestra organización. Si el actual orden institucional no es la plataforma desde la que construir el socialismo, entonces sólo cabe la ruptura democrática, es decir, la impugnación del sistema político al mismo tiempo que la impugnación del sistema económico. De este modo, el parlamentarismo y la actividad institucional se convierten no en fines en sí mismos, como hasta ahora la inercia organizativa había fomentado, sino en un instrumento más para extender la conciencia de clase. Eso supone emplear nuestra presencia institucional como voz de denuncia de los propios límites del sistema parlamentario actual, y como altavoz de la opresión y explotación a la que el sistema económico en su conjunto sume a la clase trabajadora. Significa asimismo concebir el programa no como reducible y simplificable a iniciativas ya sean parlamentarias o municipales sino como proyecto político que va más allá de las actuales configuraciones institucionales.

Nuestra organización ha pecado, además, de no ejercer por parte de los dirigentes un ejercicio de rendición de cuentas ante la militancia. Además hemos interiorizado y practicado las peores formas del parlamentarismo en el propio seno de la organización, con la existencia de cupos, familias o corrientes pactando en virtud de su posición de fuerza cuantitativa y no a partir de debates ideológicos. Por esa razón, es momento de iniciar métodos y prácticas nuevas que den voz y poder de decisión a la militancia, al mismo tiempo que permitan adaptar nuestra organización a los contornos de un movimiento político y social.

Precisamente, el objetivo que nos hemos marcado en Izquierda Unida ha sido el de contribuir a construir un nuevo movimiento político y social. Esto es así porque entendemos que nuestro país requiere un nuevo proyecto, nacido de la ideología socialista, que sólo podrá poner en marcha una organización caracterizada por la radicalidad democrática y por su capacidad de ser conflicto social. Con esto último nos referimos a la construcción de tejido social consciente, cosa que no se puede lograr desde simples discursos o iniciativas institucionales sino que requiere la presencia cultural de nuestra organización en cada conflicto social derivado de la dinámica capitalista. En suma, nuestra militancia tiene que ser capaz de estar presente, y de hecho ser, el conflicto, pero no para captar votos sino para explicar las causas reales y científicas del conflicto mismo. Para generar subjetividad socialista.

De ahí que debamos dar enorme importancia a la formación teórico-cultural o, si se prefiere, ideológica. ¿Cuántos dirigentes y militantes de nuestra organización son capaces de explicar las causas –y la compleja red de interrelaciones causales- del desempleo, de los desahucios, del rescate bancario o de las estafas preferentes a partir de un lenguaje sencillo y asequible a toda la clase trabajadora? En efecto, no se trata tanto de estar informado al instante de las noticias de coyuntura y del teatro parlamentario sino de tener la capacidad de sumar a la causa a quienes sufren diversos modos de explotación sin aún saber quiénes son los responsables últimos de ese sufrimiento. Ese es el rol otorgado a nuestra militancia y, particularmente, a nuestros dirigentes, a saber, el de la combinación de denuncia y explicación de la explotación en sus múltiples formas desde el punto de vista socialista.

En la construcción de un nuevo movimiento político y social lo relevante es el proyecto político que se busca desplegar, no tanto la suma cuantitativa de actores que lo conforman. De ahí que para nosotros no sean relevantes las disputas orgánicas en el seno de los partidos y movimientos aliados sino más bien el proyecto político que, en su conjunto, cada organización aliada defiende. Ese es el punto clave en el que nosotros debemos centrar la atención. Eso no significa que no nos preocupen aquellas derivas en la izquierda que fetichizan los discursos hasta desconectarlos de cualquier base material o aquellas otras que tienden a refugiarse en la marginalidad autorreferencial de la liturgia y la autocomplacencia, pero sin lugar a dudas no pueden desviar nuestra atención de lo importante.

Finalmente, hemos de expresar que no es posible enfrentar una crisis del sistema económico y de la propia globalización neoliberal sin atender al espacio económico y político internacional. De ahí que tengamos la obligación de mejorar nuestra capacidad de informarnos e influir sobre los fenómenos y procesos políticos internacionales, particularmente de aquellos de los que puedan extraerse conclusiones relevantes para nuestra organización y para nuestro propio proceso.

Salud y República,

Alberto Garzón

La entrada Una estrategia política para Izquierda Unida aparece primero en Alberto Garzón.

September 6, 2016

NOS HAN SAQUEADO LEGALMENTE

No recuerdo el número de veces que el ministro de Economía me ha dicho, en comparecencias parlamentarias, que toda la ayuda pública a los bancos sería devuelta. Que recuperaríamos las inmensas cantidades que hemos pagado para tapar sus agujeros contables de especulación y sueldos millonarios. Sólo en ayudas directas hemos pagado más de 50.000 millones de euros entre 2010 y 2013 (es decir, con gobiernos de PSOE y PP). Dinero que dejó de ser usado para servicios públicos y que justificó, según ambos Gobiernos, nuevos recortes de nuestros derechos. Pues bien, el Banco de España ha confirmado hoy que sólo se ha recuperado el 5%. Del resto podemos olvidarnos. Una evidencia frente a sus mentiras y su infame política de socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Ya sabéis, es fácil imaginar a las grandes empresas con su neoliberal política de «lo mío, es mío, y lo tuyo… pues es mío también».

La entrada NOS HAN SAQUEADO LEGALMENTE aparece primero en Alberto Garzón.

August 26, 2016

Se firma la paz en Colombia

Tras más de cincuenta años de guerra en Colombia entre el Gobierno y las FARC, por fin se ha alcanzado la paz. No ha sido fácil, y tras tres intentos fallidos parece que a la cuarta va la vencida. Las negociaciones comenzaron en Noruega en 2012 y se han desarrollado en Cuba. Los acuerdos incluyen medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, para reparar la memoria y dignidad de las víctimas, la búsqueda de desaparecidos (más de 50.000), el desarme de guerrilla y paramilitares, la reintegración civil de los ex-guerrilleros y un largo etcétera de medidas harto complejas. Cualquiera puede hacerse cargo de la enorme dificultad que ha tenido llegar hasta aquí. En IU tenemos la fortuna de contar con un dirigente como Enrique Santiago, uno de los abogados inmersos en el proceso y que más ha sido criticado por ello. Pero gracias a él, y a gente como él, hoy podemos celebrar la culminación de un proceso de paz. Y en estos tiempos eso no es poco. Gracias.

La entrada Se firma la paz en Colombia aparece primero en Alberto Garzón.