Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 12

August 21, 2015

Nuevas elecciones en Grecia

Grecia lleva más de seis años sufriendo las consecuencias de una grave crisis económica y, lo que es casi peor, de su gestión neoliberal. En este tiempo la economía griega ha sido el alimento de los tiburones financieros, el saco de boxeo de la ortodoxia alemana y la esperanza de otro mundo posible. También se ha puesto aún más de relieve cómo la Unión Europea y la democracia representativa están en una grave crisis. La primera, porque es una camisa de fuerzas diseñada para impedir alternativas al neoliberalismo. La segunda, porque ha claudicado ante el avance del libre mercado como mecanismo regulador de la política y la vida. Ahora convocan elecciones en Grecia. Un ejercicio de responsabilidad para con la ciudadanía, que ya dijo NO a las políticas de austeridad. Si de algo estoy seguro es de que el programa de “rescate” es una bomba contra el pueblo griego, y que cualquier alternativa pasa por desactivarlo. Por pasar de la humillación a la solidaridad.

La entrada Nuevas elecciones en Grecia aparece primero en Alberto Garzón.

August 20, 2015

Comienza el mercadillo, digo, el rescate griego

Grecia ya ha recibido por parte de sus socios europeos el primer desembolso del tercer rescate: 10.560 millones de euros. Y Grecia ya ha hecho uso de él: 3.200 millones para devolver el dinero que le prestó el BCE; 200 millones para pagar los intereses por ese préstamo (los beneficios del BCE); 7.160 millones para devolver el dinero que le prestaron los socios de la Unión Europea; y 0 euros para la población griega.

Al mismo tiempo, acabamos de conocer que: la empresa alemana Fraport ha comprado 14 aeropuertos griegos (ubicados en destinos turísticos, ergo muy rentables); una empresa belga va a comprar los puertos de El Pireo y de Salónica; una empresa danesa está interesada en la operadora de la red eléctrica griega; la empresa rusa Gazprom va a comprar la petrolera griega ELPE.

En conclusión, venta del país a las grandes empresas transnacionales a precio de saldo y ningún beneficio para los griegos y griegas. Y en el Congreso sólo nos opusimos a este saqueo veinte diputados.

La entrada Comienza el mercadillo, digo, el rescate griego aparece primero en Alberto Garzón.

August 18, 2015

La doble comisión de los bancos

Durante los últimos años los ciudadanos hemos pagado con nuestro dinero el rescate al sistema financiero. En ese tiempo, el Banco de España, una entidad independiente del Gobierno, ha estado apoyando y promoviendo esas políticas de saneamiento de las cuentas de los bancos. Más de 43.000 millones de euros son ya irrecuperables según datos oficiales; se esfumaron en el pago de los platos rotos de la especulación.

Hace cuatro meses una entidad financiera como CaixaBank empezó a cobrar una doble comisión a los usuarios que no fueran clientes del banco. Una forma de sangrar aún más a los ciudadanos. Ahora se han sumado muchos otros bancos. Y el Banco de España, que fue tan duro para rescatar a los bancos, se ha limitado a hacer una recomendación para que dejen de hacerlo. ¡Una recomendación! Pidiendo por favor, sí, y desvelando de ese modo quién manda de verdad.

La entrada La doble comisión de los bancos aparece primero en Alberto Garzón.

August 6, 2015

Grecia contra el capital

Uno de los mitos bíblicos más extendidos en la cultura popular es el de la batalla de David contra Goliat. Como es sabido, el mito describe la valentía de un pequeño hombre que fue capaz de enfrentarse con éxito a un gigante, siendo una de sus moralejas que hay batallas que aunque parezcan imposibles pueden resolverse de forma favorable para el más débil. Un mito para alimentar la ilusión de los pueblos que enfrentan importantes amenazas.

Sin embargo, la historia ha demostrado que lo normal es que ocurra lo contrario. Es decir, que el gigante aplaste al débil. Aunque haya eventos históricos y heroicos en los que los débiles y los justos salen vencedores, lo habitual es que la correlación de fuerzas, sea militar o política, determine por encima de criterios tales como la bondad, la justicia o la verdad. En el libro Los hundidos y los salvados el escritor italiano Primo Levi describió con horror cómo tras su experiencia como superviviente de un campo de concentración nazi aprendió que los salvados no fueron los mejores sino los egoístas, los violentos, los colaboradores. Los mejores, los de las heroicidades, los comunistas y los solidarios acabaron todos muertos. Una dura forma de acabar con el optimismo modernista y su fe en el progreso de la historia, pero también de entender que las estructuras del sistema, sea económico o político, pueden ser impenetrables la mayor parte del tiempo.

En cierta medida la suerte de la reciente batalla política entre el gobierno de Grecia y el Eurogrupo estaba decidida de antemano. No por la menor habilidad de los dirigentes griegos, como algunos análisis de enorme pobreza quieren hacer creer, sino por la situación estructural de sus economías y, por lo tanto, de sus Estados. La explicación última del resultado se encuentra no en las posiciones tácticas a lo juego de tronos sino en las razones estructurales que conforman y determinan los límites del tablero político. Y esas razones estructurales son, desde luego, económicas.

Se ha dicho mucho que la economía griega representa un porcentaje muy reducido del PIB de la eurozona, y que con esas cartas es difícil echar una buena partida. Efectivamente, Grecia es el 1,78% del PIB, mientras que Alemania es casi el 29%. Para hacernos una idea, la economía española representa algo más del 10%. Estos datos son importantes para hacernos una idea de la diferencia cuantitativa que existe entre las tres economías, de lo que puede derivarse algo así como un cierto poder de negociación. Pero las razones estructurales a las que hacíamos referencia antes van más allá del peso cuantitativo en el PIB.

Cuando analizamos la capacidad de una maquinaria estatal y de su Gobierno para imponer sus condiciones a otros sujetos, o Gobiernos, conviene atender al papel que sus economías juegan en el sistema-mundo capitalista, es decir, a la forma en la que se insertan en la economía mundial. Esto, que es evidente para los analistas de tradición marxista, es sistemáticamente obviado en los análisis convencionales.

Baste comprobar algunos datos relevantes. Por ejemplo, el número medio de horas trabajadas al año. En Grecia se trabaja un 46% más que en Alemania, mientras que en España se trabaja casi un 20% más que en Alemania. Los trabajadores mediterráneos no sólo no somos más vagos sino que además trabajamos más horas. Ahora bien, lógicamente uno puede –y debe- preguntarse por qué entonces la crisis es tan fuerte aquí y no tanto en Alemania.

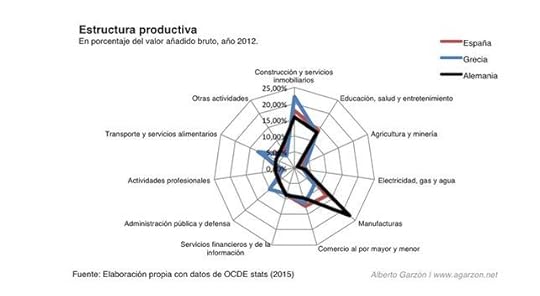

La explicación está en la productividad, que es mucho más alta en Alemania que en los países mediterráneos. Eso significa que un trabajador alemán genera más valor añadido de media que sus homólogos españoles o griegos. En España la productividad es sólo del 75% respecto a la productividad alemana, y en Grecia del 47%. Aquí caben varias explicaciones. La primera, que los trabajadores mediterráneos en realidad sí somos más vagos y que no ponemos todo el esfuerzo por hora que sí ponen los alemanes. La segunda, más rigurosa, es que la estructura productiva de las economías mediterráneas está especializada en sectores de menor valor añadido. Al fin y al cabo, la composición de las estructuras productivas determina el nivel de productividad. No es lo mismo producir productos agrícolas que productos de biotecnología. Y así es como entra en juego como variable relevante el peso industrial.

Efectivamente, el peso de la industria es mucho mayor en Alemania que en España o Grecia. Pero además, su especialización es mucho más alta en líneas de producción de alta tecnología que en los países mediterráneos. Eso significa que la producción de la economía alemana es de alto valor añadido, lo que supone una productividad mucho más alta y la posibilidad de proporcionar prestaciones mucho mayores a sus trabajadores –empezando por los salarios.

Con esta visión panorámica se puede comprobar cómo las economías griega y española son economías periféricas en relación a la alemana. Sus estructuras productivas son mucho menos sólidas y, además, también mucho más volátiles. Asimismo, el carácter periférico hace a estas economías muy dependientes de las economías del centro.

Hay que recordar que con tales estructuras productivas sería imposible disfrutar del consumo material que vemos a nuestro alrededor si no fuera por la importante financiación exterior que llega desde los países del centro. Tanto España como Grecia tienen economías que tienden a tener un notable y crónico déficit por cuenta comercial (es decir, más importaciones que exportaciones) y que sólo es compensado porque los bancos internacionales –sobre todo alemanes y franceses- financian los gastos –haciendo negocio y elevando el endeudamiento privado y público. Aquí, y sólo aquí cuando la unidad de análisis es el país en su conjunto, sí tiene sentido la expresión popular según la cual España ha vivido por encima de sus posibilidades.

En definitiva, en las economías española y griega hay, por decirlo así, un menor grado de desarrollo. Pero sería un error concluir que ello es consecuencia bien de un menor esfuerzo por parte de sus ciudadanos bien porque nuestros dirigentes no hayan logrado modernizar la economía. En realidad, el subdesarrollo relativo de la economía española o griega es estructural, es decir, es parte del reparto de cartas en la economía mundial. Es, por decirlo de otra forma, nuestro papel en la distribución internacional del trabajo. Y el diseño institucional de la Unión Europea y la eurozona no sólo no corrige esa circunstancia sino que lo agrava.

Es más, las reformas estructurales impuestas por la troika en los países del Sur de Europa tienen como objetivo profundizar en el carácter periférico y dependiente de estas economías. No hay ningún propósito de modificar las estructuras productivas y hacerlas converger con las del centro. Al contrario, están tratando de adaptar el peso de los servicios públicos y los derechos laborales a las necesidades de una economía subdesarrollada. Hablando en plata, se trata de recortar y acabar con todo aquello que sea obstáculo para que la rentabilidad del capital vuelva a ser suficiente para reiniciar el crecimiento económico en el sur. Un crecimiento que se caracteriza, y ya vemos rasgos en la actualidad, por un modelo económico de precariedad laboral y social.

De ahí que el Gobierno griego de Syriza estuviera condenado, desde el comienzo, a perder esa batalla. Porque no había condiciones objetivas suficientes para vencer frente al gigante del capital financiero del centro. Ahora bien, eso no quiere decir que esté todo perdido. Lo que hay que entender es que ni Syriza ni Grecia pueden cambiar este rumbo suicida en solitario. Y así como Alexis Tsipras constituyó cierto polo patriótico en torno a la lucha contra la política de austeridad gracias al resultado del referéndum, Grecia necesita también aliados internacionales.

Y sin duda esos aliados potenciales se encuentran en el sur de Europa, y no sólo se sitúan entre las clases trabajadoras. Cierta alianza interclasista es posible y necesaria en la medida que el horizonte neoliberal perjudica no sólo –aunque sea especialmente- a las clases trabajadoras sino también a los estratos de las autoconsideradas difusamente clases medias. Hablamos de un complejo pero amplio sector social que está en plena descomposición como consecuencia de las transformaciones del capitalismo, y que aún sufrirá mucho más el desarrollo de las futuras políticas neoliberales. Es ahí donde puede cristalizar y constituirse la base social para la transformación política del país y de Europa. Pero para ello es requisito imprescindible entender adecuadamente el tablero de juego, que es esencialmente económico, y no desviarse de lo importante, que es hablar de la cuestión social y económica.

En definitiva, más programa y contenido económico para construir una unidad popular de base nacional con la que ayudar a construir una unidad popular de base internacional. Sólo así los heroicos relatos míticos podrán convertirse en realidad. Y más nos vale que así sea.

La entrada Grecia contra el capital aparece primero en Alberto Garzón.

August 5, 2015

Un análisis de la Unidad Popular desde la Economía Política

En los siglos XVIII y XIX los economistas clásicos analizaban los fenómenos sociales usando una herramienta llamada Economía Política, que expresaba en sí misma el error de analizar por separado los fenómenos económicos (de producción, distribución y consumo) de los políticos (relaciones institucionales de poder). La preocupación de estos economistas, que iban desde Adam Smith hasta Karl Marx, residía en las formas de distribución del excedente económico entre clases sociales. Es decir, otorgaban una importancia nuclear al análisis de las relaciones de producción y de las condiciones materiales de vida de las personas.

Con la llegada de la teoría neoclásica a los centros de estudio (universidades e instituciones de pensamiento) la economía política se vio desbordada por la llamada desde entonces ciencia económica o economics. Desde ese momento la economía se convertiría en un espacio fundamentalmente autónomo de la política y de cualquier otro ámbito social. Ya no importaba la estructura de clases en la sociedad ni tampoco la distribución funcional de la renta, sino que todo quedaba relegado a un análisis instrumental para la asignación de recursos escasos. La economía, vista así, pasaba a considerarse equivalente en rigor y capacidad a cualquier ciencia técnica. Así las cosas, emergía una consecuencia esencialmente política: sería posible formar a técnicos o tecnócratas de lo económico, capaces de gestionar los recursos desde la neutralidad ideológica. Emancipar las instituciones económicas, tales como los bancos centrales, de las decisiones políticas y democráticas sería por lo tanto una decisión correcta.

Curiosamente, casi al mismo tiempo y en el ámbito del análisis político una ola de pensadores también defendía la idoneidad de desconectarse de lo económico. Así, la idea de que existía una autonomía plena de lo político fue haciéndose fuerte entre los pensadores sociales. En la práctica significaba defender la posibilidad de explicar los fenómenos sociales –y también los electorales- sin atender a la estructura económica. La pobreza de esos análisis ha sido tal que ha derivado en meros estudios sobre la comunicación política, sobre el discurso político, sobre el tacticismo electoral y siempre bajo una concepción de la política puramente mercantilista. Es decir, análisis de lo político basados en la existencia de un mercado tanto de oferta (productos, que son los partidos y sus representantes) como de demanda (votos, que son los ciudadanos). Un lugar éste donde la ideología, lo económico y las condiciones materiales de vida de las personas no parecen explicar nada.

He comenzado con las precisiones anteriores porque me parece fundamental desvelar las insuficiencias y riesgos que arrastran los análisis que no aceptan la relación dialéctica que existe entre la economía y la política. No se trata de asumir que el hecho económico es el único hecho determinante, como establecían los estrechos manuales soviéticos. Se trata, más bien, de asumir que el análisis de la coyuntura se encuadra siempre en una estructura económica, y que dentro de ella se produce un juego recíproco de acciones y reacciones entre el aspecto económico y otros factores. Esa es, creo, la mejor tradición de análisis y la herramienta más potente para explicar los fenómenos sociales actuales.

Por eso conviene aclarar que considero imposible entender el momento actual sin atender al menos a tres aspectos. El primero, cómo se ha modificado la estructura social en las últimas décadas. El segundo, cómo ha variado la concepción del mundo de las gentes que conforman nuestra comunidad política. El tercero, cómo se desenvuelve el plano internacional, esto es, las relaciones dentro de la economía mundial. Sostengo que sin estudiar estos tres aspectos de análisis, cualquier intento de interpretar los fenómenos sociales es simplemente construir castillos en el aire.

El análisis de la coyuntura desde la economía política

En primer lugar, las transformaciones del capitalismo en España desde 1978 han sido extraordinarias. El proceso de inserción en la economía mundial, fundamentalmente a través del ingreso en la Unión Europea, ha conllevado un proceso de especialización productiva de nuestra economía así como un acentuado proceso de desindustrialización. Todo ello ha convertido a nuestra economía en dependiente tanto de centros industriales –caso de Alemania- como de la demanda internacional de turismo. La situación de fragilidad de nuestra economía es prácticamente total, con una especialización en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, con difícil capacidad para elevar los salarios reales de los trabajadores en dichos sectores. En términos de modelo de crecimiento conviene insistir en que la burbuja inmobiliaria y el llamado milagro económico sólo fueron posibles gracias al elevado endeudamiento privado y la financiación por parte del sistema financiero privado internacional (especialmente bancos alemanes y franceses). Ambos fenómenos se retroalimentaban en un juego de relaciones económicas simbióticas consentido y promovido desde la propia Unión Europea.

Esa dinámica económica ha ido modificando claramente la estructura social del país. Al fin y al cabo, España no ha estado ajena a la transformación social ocurrida en todos los países capitalistas de Occidente en los que las formas de organización fordista han ido dando paso a formas posfordistas. Hasta tal punto que podríamos sostener que en nuestro país conviven hoy y al mismo tiempo dos sociedades antagónicas. Una es de carácter fordista, caracterizada por la seguridad laboral, los contratos indefinidos, la garantía de cobro de futuras pensiones y, en esencia, certezas económicas y vitales. La otra sociedad es de carácter posfordista, caracterizada prácticamente por todo lo contrario: los contratos temporales, parciales y de absoluta precariedad, la ausencia de propiedades y la incertidumbre respecto al futuro económico y vital. A ello hay que añadirle el análisis generacional, en tanto que la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad posfordista mientras que nuestros padres viven aún en la sociedad fordista. Estos fenómenos han sido a veces analizados como el fin de la clase media y la existencia de una ruptura generacional. Estoy de acuerdo, con matices, con tales tesis.

En segundo lugar, todos esos fenómenos económicos han modificado la concepción del mundo de las personas. ¿Cómo va a pensar la política y la economía de la misma forma quien cobra dos mil euros, tiene una vivienda en propiedad y veintitantos años cotizados que quien vive a salto de mata y sólo contempla la posibilidad de emigrar para intentar sobrevivir? Ello afecta, en consecuencia, a los relatos políticos, tales como los dominantes desde 1978 y la Cultura de la Transición, y también a los relatos vitales, tales como el famoso vivirás mejor que tus padres. Algo que es por cierto transversal políticamente, dado que afecta a izquierda y derecha de las organizaciones tradicionales. No es de extrañar, entonces, que uno de los motores de cambio sean las personas jóvenes que buscan nuevos relatos políticos así como oportunidades vitales. La creencia en lo tradicional se apaga y emerge la necesidad de la alternativa.

En tercer lugar, el plano internacional y cómo se desenvuelve la economía mundial también importa. Ya no estamos en los años inmediatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y actualmente son muchos las economías nacionales que compiten internacionalmente por un hueco en el mercado. Además, en las últimas décadas el dominio casi absoluto del capital financiero sobre la economía productiva y la política ha convertido a la economía mundial en terreno abonado para las crisis financieras. Las últimas inyecciones billonarias de liquidez al sistema financiero no es sino la enésima prueba de ello. Pero, también, la crisis económica de los países del sur ha sido aprovechada como oportunidad política para un mayor ajuste neoliberal. Un ajuste caracterizado por una nueva vuelta de tuerca consistente en procesos de desregulación, privatización, reformas laborales ampliamente regresivas y reformas de adelgazamiento del Estado en general.

Ello puede entenderse mejor si atendemos al verdadero proceso constituyente que ha dominado toda Europa en las últimas décadas. Un proceso que tiene como objetivo adecuar las instituciones políticas y jurídicas a las necesidades del capitalismo financiarizado y globalizado. Así es como debemos entender el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la fracasada Constitución Europea –recuperada en el Tratado de Lisboa- y el futuro Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no sólo. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española así como las reformas financieras, laborales, de las instancias del Estado y las administrativas son también parte del mismo proceso constituyente. Todo ello inserto en un escenario donde la economía se ha alzado como reina y ama de la política, dejando así a los gobiernos institucionales como meros apéndices del poder y, en el mejor de los casos, como pequeñas molestias desorganizadas.

Hablamos de un proceso constituyente dirigido por las oligarquías económicas y políticas de la Unión Europea, pero que necesita destituir a su vez el orden social e institucional precedente, es decir, el conocido como Estado Social. Precisamente eso es lo que está en juego en este momento en todo el sur de Europa, también en España. Y es la destrucción de esas conquistas sociales, que es una destrucción progresiva pero aparentemente imparable, la que ha provocado la reacción de la sociedad en diferentes formas. Con formas que ya predijo el propio Karl Polanyi con su tesis del doble movimiento.

El aspecto político del proceso

El hito del 15M fue, a todas luces, la manifestación de la frustración de la gente ante un proceso que aunque era imperceptible para la mayoría sí que provocaba efectos más que evidentes en sus vidas cotidianas. El paro, la precariedad y los desahucios alimentaban la conciencia de las gentes sencillas y corrientes, los de abajo, pero también el hambre, la miseria y la desigualdad amenazaban con convertir el escenario social en un hervidero.

El Fondo Monetario Internacional lo sabía, y por eso en su informe de Agosto de 2013 sobre España alertó sobre el riesgo de estallidos sociales y sobre el riesgo del desplome del bipartidismo. Era el verano en el que las mareas estaban demostrando su fuerza contra las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos. También las marchas de la dignidad buscaban encontrar nuevas herramientas de organización al margen -o en el mejor de los casos junto con- los partidos políticos tradicionales y sindicatos. Ante ello, el Gobierno respondió en pocos meses con una Ley Mordaza y con mayor represión.

La irrupción de Podemos en la primavera de 2014 pilló al Régimen y las instituciones internacionales por sorpresa, obligándoles a reaccionar. La Casa Real fue la primera, con un lifting de restauración borbónica. Las grandes empresas y las grandes fortunas buscaron nuevas formas de responder, desde la política, a la canalización de la rabia y frustración que estaba haciendo la izquierda, ahora con porcentajes de estimación de voto que superaban el 25%. Así vino el apoyo empresarial y del Régimen a nuevas fuerzas políticas de restauración. Una restauración política que, en el seno del Estado, supondría la consolidación del neoliberalismo como forma de vida y del proceso constituyente neoliberal como forma institucional.

Este es el punto aproximado en el que nos encontramos en la actualidad. Con fuerzas sociales y políticas de transformación ofreciendo una alternativa al Régimen –en su aspecto más político- y al capital financiero europeo –en su aspecto más económico. Y con una fuerte respuesta de ambos enemigos, que es lo que son, tanto en Grecia como en España.

En esta tesitura sólo hay una oportunidad para la mayoría social: la Unidad Popular. El 24M ha emergido como segundo hito político, tras el 15M, para revelar la potencialidad que tiene la unidad popular como fuerza de desborde de las fuerzas políticas del bipartidismo y del Régimen en general. Sólo en las elecciones municipales, y particularmente en ciudades con presencia de candidaturas de Unidad Popular, ha sido posible romper la espina dorsal del bipartidismo. En los procesos autonómicos ha sido imposible. Conviene, además, saber distinguir entre los partidos del Régimen y el Régimen mismo, que suma a las nunca neutrales instituciones del Estado.

La Unidad Popular no es, por lo tanto, una herramienta para la maximización de actas de diputados. Tampoco es una consigna electoral. Es, por el contrario, el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida. No sólo en el Estado español. Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo, facilitado por un futuro triunfo del bipartidismo, o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo. Desde las entrañas de una sociedad que demanda pan, trabajo, techo y dignidad. Reiteremos nuestro llamamiento a la altura de miras ante un momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa.

La entrada Un análisis de la Unidad Popular desde la Economía Política aparece primero en Alberto Garzón.

July 30, 2015

Permisos por nacimiento y adopción iguales, intransferibles y pagados al 100%

La asociación International Platform for Equal, Non-Transferable and 100% Paid Parental Leave (PLENT) y su parte española Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) llevan varios años proponiendo a las distintas autoridades una reforma legislativa cuyo objetivo es reducir notablemente la desigualdad de género tanto en el mercado laboral como en el trabajo de cuidados. Esta propuesta consiste en que se le concede a cada progenitor permisos por nacimiento y/o adopción de tal manera que sean intransferibles, de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%.

Lo que se busca en esencia es que los derechos que concede la legislación a los progenitores (en forma de subsidios durante los días que se ausenten del puesto de trabajo para cuidar a sus hijos e hijas) sean exactamente iguales para los hombres que para las mujeres, algo que no ocurre en ningún país del planeta. En España el permiso de paternidad es de dos semanas, siendo intransferible (nadie salvo el padre puede disfrutar de él) y voluntario (el padre puede decidir si acepta el subsidio o no). El permiso de maternidad es de 16 semanas, siendo obligatorio e intransferible durante 6 semanas y voluntario y transferible a su pareja durante las 10 restantes.

Este particular diseño de los permisos se debe a una concepción tradicional de la división sexual del trabajo, según la cual el hombre debe ser el sustentador económico de la familia mientras la mujer debe ser la responsable de los cuidados (de niños, de adultos dependientes y del hogar).

Este desigual trato en los permisos de maternidad y paternidad empuja a las mujeres a quedarse en casa cuidando y a los hombres a continuar en el puesto de trabajo. De hecho, se puede observar cómo la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta a partir de la edad en que tienen un hijo o hija, y se plantean dos itinerarios vitales diferenciados para hombres y mujeres perjudicando claramente a las mujeres. Porque:

Frente a los empresarios las mujeres adquieren la etiqueta de “menos disponible para el empleo”, ya que en caso de ser madres se retirarían mucho más tiempo del puesto de trabajo que los hombres. Esto se traduce en que las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder a empleos de mayor responsabilidad, dedicación y, por lo tanto, remuneración.

Las mujeres se ven solas en el cuidado de sus bebés, quedando obligadas a soportar exclusivamente sobre sus hombros todas las cargas inherentes a los cuidados, e impidiendo a los hombres que disfruten de sus hijos.

Las respuestas a este problema serían, por consiguiente: 1) equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad, 2) establecer los permisos como intransferibles, y 3) prestación económica del 100% de la base regulatoria correspondiente. De esta forma, a la hora de contratar los empresarios no discriminarían entre hombres y mujeres porque ambos se ausentarían del trabajo el mismo tiempo en caso de ser padres. A su vez, las ventajas y desventajas de cuidar a los niños se reparten de forma igualitaria entre padres y madres. Es importante que los permisos sean intransferibles porque de no serlos, se correría el riesgo de que fuesen los hombres quienes cediesen parte de su permiso a las mujeres, ya que todavía existen en nuestra sociedad valores que consideran a las mujeres más aptas para dedicarse al cuidado y fuerzas sociales que empujan en esa misma dirección. También es crucial que el subsidio sea del 100% para evitar que los padres y madres renuncien a algunas semanas de cuidado por motivos económicos.

El coste económico de la medida no es elevado. Según datos de la Seguridad Social el gasto en permisos de maternidad alcanzó en el año 2014 los 1.585 millones de euros, mientras que el de los permisos de paternidad supuso 201 millones. La equiparación completa de los permisos costaría la diferencia de esas dos cantidades: 1.384 millones de euros. Se trata de una cantidad igual a la que cuesta construir 75 kilómetros de AVE, o 26 veces inferior a lo que dedica el Estado a pagar a acreedores financieros por los intereses de la deuda pública. Además, como su implantación sería progresiva durante 6 años, el coste por cada año no superaría los 230 millones de euros, que es una cantidad levemente superior a lo que costó levantar el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Teniendo en cuenta esta filosofía, no se entiende por qué en la mayoría de países europeos la tendencia es aumentar los permisos de maternidad. Esto a primera vista podría parecer positivo, pero no lo es cuando se tiene en cuenta que existe una discriminación por sexo que penaliza a las mujeres tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico. Por todo ello, lo primero que hay que conseguir es una equiparación entre los permisos de paternidad y maternidad, y después, la ampliación en la duración de los mismos hasta el momento en el que los hijos puedan pasar a ser cuidados en escuelas infantiles públicas. Además, sólo así podría hacerse justicia: es absolutamente incomprensible que a pesar de que las hombres coticen lo mismo o más por su trabajo que las mujeres, tengan menos derechos de paternidad que las madres.

Por supuesto, la propuesta también tiene en cuenta a cualquier tipo de familia, no sólo la conformada por una madre y un padre (familias monoparentales, de padres o madres del mismo sexo, etc.).

En definitiva, podría decirse que es una medida de fácil adopción y de coste asequible que permitiría lograr un avance notable en ese noble objetivo que pretende la igualdad en derechos de hombres y mujeres.

La entrada Permisos por nacimiento y adopción iguales, intransferibles y pagados al 100% aparece primero en Alberto Garzón.

June 26, 2015

Una ética de la victoria, una plaza llena

Quienes nos recortan en sanidad, educación y pensiones siempre utilizan el miedo. Ayer el Gobernador del Banco de España lo volvió a demostrar. Nos explicó que debemos sentir miedo y que, por ello, tenemos que protegernos lanzándonos a los brazos de las hienas financieras. Qué hartos estamos de sus mentiras, qué hartos también de la ética de nuestra derrota y de su victoria.

Somos conscientes de que hemos perdido muchas veces. Qué nos van a decir a los militantes de Izquierda Unida, resistentes al bipartidismo y a la corrupción del Régimen. Años y años combatiendo el neoliberalismo, la depredación de nuestro planeta y las corruptelas de quienes prometían trabajo basura a cambio de votos. Mientras el bipartidismo obtenía el 80% de los votos, los de IU compartíamos espacios con otros compañeros para resistir sus cantos de sirena. Decían que Maastricht, el Euro y el milagro económico eran inevitables y grandes recetas. Protestamos, nos manifestamos y luchamos. Pero vencieron en las urnas y en las conciencias. Hoy estamos como estamos, precarizados y abandonados a la suerte del capricho irracional del mercado.

En 2011 fui elegido diputado de IU por Málaga. Durante la campaña ya hice un llamamiento a la unidad de las fuerzas sociales que buscábamos la transformación social. No sucedió. Desgraciadamente el PP ganó la mayoría absoluta y siguió haciéndole el trabajo sucio a la oligarquía española y europea. Cuatro años hacen ahora. Cuatro en los que he debatido con ministros, gobernadores y el propio presidente Rajoy. Cuatro en los que hemos defendido una nueva forma de hacer política y economía. Una política y economía para la vida, para la felicidad, de la mayoría social.

Somos los de abajo, por supuesto. La mayoría somos de izquierdas. Muchos, como yo, somos también comunistas. Todos hemos sufrido en nuestras carnes las consecuencias de las políticas de saqueo del bipartidismo y la troika. Y sabemos que la solución pasa por hacer las cosas de otra manera, y de unirnos en torno a ese proyecto de cambio. Desde nuestros principios y nuestra identidad.

Imagino una plaza abierta. Una plaza a la que van llegando las gentes de Podemos, las gentes de Equo, las gentes de ANOVA, las gentes de ICV, las gentes de IU y de tantas otras fuerzas organizadas. Gentes que se suman, que debaten y acuerdan. Gentes que no renuncian a ser lo que son, ni a sus anhelos ni a su historia. Pero gentes que comparten la necesidad de trabajar y cooperar juntas. Una plaza abarrotada de gente sencilla, de gente común, de gente que quiere un mundo mejor y que sabe que es posible y necesario construirlo. Un mundo mejor para nuestros mayores, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Esa sensación de esperanza, de ilusión que cristaliza, la sentí en las plazas del 15M. Ahora también, mucho más fresca y poderosa.

Eso es la Unidad Popular, un proceso que construye desde abajo y participativamente. No es fácil, pues nadie dijo que cambiar el mundo lo fuera. Pero ese es el proyecto al que yo pertenezco. El que cambia la ética de nuestra derrota por la ética de nuestra victoria, el proyecto de la transformación social. Un nosotros, como sujeto, tan amplio que no hay bandera o sigla que nos acoja. Sólo una plaza, un ágora, un espacio de lo público y de lo común.

La entrada Una ética de la victoria, una plaza llena aparece primero en Alberto Garzón.

May 23, 2015

Por una política de la verdad

Por Alberto Garzón Espinosa y José Sarrión

Si preguntamos por la calle a los viandantes si están de acuerdo con la expresión “los políticos son unos mentirosos”, es probable que obtengamos una generalizada respuesta afirmativa. Mucho más, si cabe, en estos tiempos en los que las cloacas del sistema han emergido a la superficie y los casos destapados de corrupción se suceden sin parar. Al fin y al cabo, se puede mentir para ganar votos o se puede mentir para enriquecerse, sea con dinero público o con dinero privado en forma de sobornos y favores. No obstante, todo ello opera en el mismo ámbito: el de la falsedad o en el de la no-verdad. La pregunta es, ¿estamos condenados a una política de la mentira?

En un texto de 1988, titulado La política como ética de lo colectivo, Francisco Fernández Buey (Palencia, 1943-Barcelona , 2012) dedica unas líneas a la defensa que durante toda su vida realizó Antonio Gramsci acerca del papel de la verdad en política, para quien decir la verdad era consustancial a la política auténtica. Esta política de la verdad se enfrenta a la vulgar identificación de la política con la mentira, el engaño y la doblez.

Sin embargo, se hace necesario analizar las causas de tal vulgar identificación, que por lo general está bastante extendida. Fernández Buey observaba cómo la tendencia conservadora a desvalorizar la política desde un supuesto moralismo, se veía reforzada en la actualidad por la existencia de una capa de políticos profesionales (eso que mediáticamente se ha llamado la “clase política”) que hace política sin convicciones éticas o directamente actuando de mala fe, haciendo de las actuaciones y decisiones públicas un asunto de interés privado. Ahí anidaría la corrupción. Y también, añadimos nosotros, anidaría ahí una concepción mercantilista de la política en la que lo político queda reducido a una competición entre partidos-mercancías para la obtención de votos-mercancía. En ninguno de los casos, es decir, ni en la corrupción económica ni en el mercadeo de votos, es necesario decir la verdad. Más bien al contrario, decir la verdad puede convertirse en un claro obstáculo.

Una de las consecuencias de la generalización de una Política de la mentira es que se termina impulsando en la ciudadanía, y especialmente entre los de abajo, una actitud nítidamente antipolítica. Es fácil de ver. Ante tanta mentira se extiende la sensación de que todos son iguales y se empuja a la gente hacia refugios que se encuentran fuera de la política. Así pues, la lucha contra la antipolítica sólo puede llevarse a cabo exitosamente ennobleciendo la política con la verdad y huyendo de la politiquería.

Decir la verdad es tanto como huir de la ignorancia. Y ello pertenece a una larga tradición política que se remonta, como mínimo, a la antigüedad griega. Buscar las causas de los fenómenos sociales y tratar de explicarlas al resto es una tarea esencialmente pedagógica. Y nada fácil, por cierto. Puesto que nada impide que las mayorías sociales de cada momento histórico no puedan o quieran soportar la verdad y traten por ello de matarte por decirla. La alegoría de la caverna puede ser interpretada como una metáfora del final de Sócrates, que murió asesinado democráticamente, si bien basta con pensar en las reacciones de la mayoría social en la actualidad ante fenómenos como los linchamientos, la pena de muerte o el cambio climático.

De forma nada sorprendente el comportamiento de la masa, el pueblo o la mayoría social ha sido siempre comparado metafóricamente con fenómenos naturales incontrolables. Ríos crecidos, olas del mar, bestias salvajes, tornados, tormentas… Pierre-Joseph Proudhon dijo cierta vez que “el pueblo habló como un borracho” tras participar en una votación. Y lo dijo cuando tras la conquista del sufragio universal masculino por parte del movimiento obrero, con todo lo que costó, el pueblo decidió votar a Napoleón III y enterrar así esa conquista.

Pero es esa tradición, la de decir la verdad, la que renace con la Ilustración y la que prosigue con el movimiento socialista. ¿No es acaso el propósito de la Ilustración, como señala Kant, sacar a la población de su estado de minoría de edad a través del sapere aude! (¡ten el valor de pensar por ti mismo!)? ¿No fue Marx quién habla de emancipación también refiriéndose al estado de alienación de la clase trabajadora y al desvelamiento de las ideologías, y quien denominó “científico” al socialismo que propugnaba? ¿No fue acaso Gramsci quien invitó a una Reforma Moral e Intelectual como práctica revolucionaria?

Precisamente Fernández Buey apoyó toda su reflexión en su vasto conocimiento de la obra del pensador italiano Antonio Gramsci. No en vano, Gramsci siempre fue un defensor radical de la verdad en política, y además con independencia de las consecuencias que pudiera conllevar. Decir la verdad es siempre revolucionario, decía. Es más, consideraba que la verdad es consustancial a la política auténtica y la táctica de toda política revolucionaria.

La tentación populista

El problema es que decir la verdad puede ser incluso peligroso. Y desde luego, decir la verdad bajo el capitalismo puede implicar ganarse unos cuantos enemigos muy poderosos. Enemigos que pueden bombardear tu legitimidad, tu estrategia o directamente tu casa. De ahí que, de vez en cuando, surjan tentaciones populistas que aspiran a encontrar atajos.

La estrategia populista, rigurosamente perfilada por Ernesto Laclau, parte de la negación de la existencia de clases sociales. Y en eso discrepa profundamente de las posiciones marxistas y socialistas, y otras tradiciones emancipatorias y sociológicas, que atienden, ante todo, a las condiciones materiales de vida de los individuos. La estrategia populista no opera así, pues lo que hace es encadenar demandas insatisfechas de la gente a través de un discurso construido sobre la oposición entre un nosotros y un ellos y la mediación de un hiperliderazgo. Y para conformar un nosotros suficientemente amplio, requiere el vaciado de los significantes –las palabras– a fin de que no digan tanto como para expulsar del colectivo a determinados individuos. Dicho coloquialmente: cuanto menos diga uno, menos oposición tendrá. Ahí ya hay, de facto, una falta a la verdad.

El lugar discursivo donde más fácil es encontrar una mayoría social ganadora es claramente el llamado sentido común. Así que la estrategia populista busca referenciarse siempre en ese sentido común a fin de que la mayoría social se vea en el espejo y, en consecuencia, también en los portavoces políticos que dicen defenderlo. El problema que emerge entonces es doble.

En primer lugar, el sentido común puede defender propuestas contrarias a los principios y valores de la izquierda y, desde luego, es anormal que defienda posiciones rupturistas o emancipadoras. El sentido común no deja de ser el reflejo cultural de un determinado statu quo o, en términos gramscianos, la ideología de la clase dominante. Al decir de Russell, el sentido común puede ser el menos común de los sentidos. Es verdad que en épocas de regresión social, el sentido común puede ser parcialmente progresista –de resistencia–, si bien eso sólo desplaza el problema y no lo hace desaparecer. Además, la tesis populista establece que el sujeto que encarna el hiperliderazgo es quien cabalga el sentido común y quien puede ir modificándolo. Pero se ignora que, en tanto el populismo es ideológicamente neutral, líderes de derechas pueden hacer descabalgar al líder de izquierdas y dirigir ellos mismos el proceso.

En segundo lugar, el sentido común es tan generalizado y tan aparentemente neutral que el adversario también puede usarlo para referenciarse en él. Ello conlleva una tendencia y una paradoja. La tendencia es que al final todos los partidos compiten por ser los verdaderos representantes del sentido común y cada vez es más difícil distinguir sus propuestas entre sí. Es como si quedaran atrapados por la presencia de una fuerza centrípeta. ¿No defienden todos los partidos, incluso los que mienten, la sanidad pública, las pensiones públicas y la creación de empleo? La paradoja es que una vez en esa situación la única estrategia posible de la fuerza populista de oposición es desvelar la realidad, es decir, salir del populismo. Entrando de ese modo en contradicción consigo misma. Tiene ello mucho que ver con las palabras de Gramsci, cuando advertía que “la mentira y la falsificación sólo producen castillos en el aire que otras mentiras y otras falsificaciones harán decaer”.

La construcción de un pueblo

En cierta medida, la estrategia populista es una no-respuesta. Cuenta Zizek que es algo así como un viejo chiste en el que un tipo está buscando las llaves bajo la luz de una farola. Alguien que pasa por allí le pregunta dónde las ha perdido. En la oscuridad, le dice. Entonces, ¿por qué la buscas bajo la luz de la farola?, pregunta extrañado el viandante. Porque aquí se ve mejor, responde con contundencia.

El problema real que enfrenta la izquierda es que tenemos que saber encontrar las formas de movilización política que, criticando al sistema económico y político y a sus formas institucionalizadas, evitemos la tentación populista y lo hagamos precisamente diciendo la verdad. Ese es el reto que tenemos que asumir. Es decir, manteniendo nuestra tradición de la Política de la verdad.

Para ello tenemos que pensar que la construcción de un pueblo, es decir, la conformación de un sujeto político de la emancipación, es una tarea vinculada a la praxis y no únicamente al ámbito discursivo. Es decir, la construcción se consigue partiendo de las condiciones materiales de los individuos y de la estructura de clases en una sociedad. Y aquí es donde tenemos que decir que ninguno de los partidos de izquierdas ha estado a la altura en los últimos años. Y no lo han estado en tanto han priorizado el comportamiento como maquinaria electoral antes que el de una organización política de emancipación.

Sólo elevando las sensaciones y sentimientos de rabia, frustración e indignación –consecuencia de la dinámica del sistema económico y de sus crisis– hacia un compromiso político y social podrá lograrse conformar un pueblo con capacidad para transformar la sociedad. Estamos ante el viejo problema leninista de la organización. Pero ese aprendizaje, esa formación, no se realiza con independencia de las condiciones materiales de vida y de las experiencias vitales. Más al contrario, los partidos y organizaciones de izquierdas tienen que estar imbricadas en los centros de trabajo, en el territorio y en los barrios a fin de que operen como un verdadero “intelectual orgánico” gramsciano. Un buen ejemplo reciente de este comportamiento ha sido, claramente, el de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. Ha sido la organización que mejor ha sabido insertarse en el conflicto social y además desvelar las causas y protagonistas de las injusticias percibidas por la gente de forma intuitiva o primaria. Las nuevas expresiones de conflictividad sindical como el de Coca-Cola o el de las/los técnicos de Movistar, entre otros, también pueden darnos pistas muy relevantes.

En ausencia de una concepción de lo político como algo que supera el ámbito electoral, la izquierda se ve atrapada mortalmente. No sólo porque tiene menos herramientas y recursos para disputarse los votos en un sistema de mercadeo electoral, sino porque participa en tableros de juego que están diseñados en su contra. Es el problema de la espectacularización de la política y que se ha agudizado de forma reciente en España. Los medios de comunicación, y quienes los manejan, marcan no sólo la agenda política –de qué hablar– sino que también nos marcan en qué términos pensar cada tema. Al fin y al cabo, la verdad no puede adaptarse a la lógica simplificadora de los medios, sus intervenciones rápidas y el dominio absoluto de la estética. La izquierda puede ganar alguna escaramuza o incluso alguna batalla sobre la agenda política, pero está condenada a perder la guerra participando bajo las reglas de una concepción de la política basada en el espectáculo y la mentira.

En definitiva, la tarea de la izquierda no es la de adaptarse al sentido común, lo que implicaría faltar a la verdad, sino cambiarlo. Cambiar el sentido común por una concepción del mundo nueva, basada en la razón, y anclada en los principios y valores de izquierdas que pretendemos generalizar durante la batalla cultural, inseparable de la batalla social. Hacer de la razón el sentido común. Eso sólo podrá lograrse con una Política de la verdad.

La entrada Por una política de la verdad aparece primero en Alberto Garzón.

April 6, 2015

La revolución pasiva que padecemos

Todo cambia, nada permanece. Lo tenemos escrito y pensado desde la antigüedad, pues Heráclito de Éfeso ya nos explicó que no podíamos entrar y salir del mismo río pues ni nosotros ni el río seríamos los mismos. Pero también se ha escrito en la modernidad, y la tesis del materialismo histórico desarrollado por Marx pivota sobre esa constatación. Incluso lo cantó bellamente la gran Mercedes Sosa. Sea como sea, hay acuerdo en que todo cambia. Y los sistemas políticos no son ajenos a ese proceso. La pregunta más pertinente es ¿hacia dónde se cambia?

Comencemos por un punto básico. Las personas no nos relacionamos unas con otras en el vacío. Utilizamos instituciones, normas y reglas que nos evitan tener que empezar siempre desde cero. Por ejemplo, cuando queremos denunciar una injusticia vamos a un juzgado. Ese juzgado, con sus recursos y empleados, ya está ahí porque nuestra comunidad política ha creado y diseñado esa institución previamente. Y es que sería todo un fastidio tener que crear un sistema judicial nuevo por cada injusticia detectada. Ni el castigo a Sísifo superaría tamaña tarea.

Por eso, una comunidad política vive siempre en un ámbito institucional que tiene la apariencia de haber estado siempre ahí. De hecho nos parece natural que exista un cuerpo policial, un sistema educativo o sanitario e incluso un parlamento, pero lo cierto es que todas esas instituciones se tuvieron que diseñar en algún momento histórico. Esas instituciones rodean y envuelven nuestra vida cotidiana, pero también van cambiando.

Por eso puede afirmarse que será inevitable ver nuevos procesos constituyentes, es decir, procesos que constituyan nuevas instituciones políticas o que produzcan cambios radicales en los diseños vigentes hasta ese momento. Habitualmente estos procesos se refieren a la institución suprema, la Constitución, y por eso en España los hubo en 1812, 1931, o en 1978, por ejemplo. No obstante, no todos los procesos constituyentes son iguales. A veces los procesos constituyentes tienen una perspectiva popular que refleja las demandas y exigencias de las gentes más desfavorecidas, esto es, lo que llamamos comúnmente el pueblo. Así fue claramente en los casos de Francia entre 1789 y 1792, de México en 1917, de Rusia en 1918 y 1924, de España en 1931 o de Italia en 1948. Sin embargo, otras veces los procesos constituyentes son dirigidos desde arriba, desde las mismas élites que gobernaban las instituciones previas. Al margen de las numerosas contrarrevoluciones, el ejemplo más reciente y evidente de este tipo es el de la construcción de la Unión Europea.

Un proceso constituyente implica a su vez un proceso deconstituyente, porque la constitución de nuevas instituciones se hace sobre la deconstitución de las anteriores instituciones. Expresado vulgarmente, si quiero algo nuevo es porque no me gusta lo viejo o directamente no lo tengo; si quiero democracia real es porque la que tengo me parece ficticia o falsa. Por eso puede afirmarse que una crisis institucional es el reflejo de una enorme grieta, de un proceso deconstituyente abierto de facto.

Así pues, hay momentos políticos en los que las instituciones vigentes se ponen en cuestión. Es entonces cuando se abre el debate sobre cómo han de cambiar, y en ese momento diferentes proyectos políticos confrontan entre sí en torno al tipo de instituciones nuevas que hay que crear.

Transformación o revolución pasiva

Es evidente que en España hay un enorme desprestigio de las instituciones actuales, creadas fundamentalmente en el proceso constituyente de 1978. No hace falta abundar en muchos datos, pues la percepción de crisis institucional es total. Tal crisis institucional, al producirse paralelamente a una grave crisis económica deviene en lo que el histórico dirigente comunista Antonio Gramsci llamaba crisis orgánica. Y que nosotros, desde hace años, hemos convenido en llamar crisis de régimen. Ello es simplemente constatar un masivo sentimiento de indignación ante el sistema político vigente y los perversos efectos que produce sobre la vida de las gentes.

Gramsci sabía que la irrupción de una crisis orgánica sólo es posible cuando el bloque dominante, que en nuestro país está conformado por la élite económica y la élite política, es incapaz de resolver una grave crisis económica. En ese momento se pone en cuestión absolutamente todo lo político, y se abre una oportunidad para la transformación real. Si los más desfavorecidos, el pueblo, se saben organizar, pueden aprovechar para disputarle el poder al débil bloque dominante y convertirse ellos mismos en la nueva clase dirigente. Entrar por la grieta del sistema. Pero también puede suceder, claro está, que ese bloque dominante logre restaurarse y recuperar el control de la política.

Precisamente Gramsci llamó revolución pasiva a esta segunda opción, es decir, al proceso político cuyo objetivo es la reforma del sistema desde arriba. Esto es, donde el bloque dominante es el que dirige el inevitable cambio. Gramsci detectaba dos momentos en el proceso de revolución pasiva. El primero, la restauración. En ese primer momento el bloque dominante trata de bloquear la organización popular que crece al calor de las demandas políticas, evitando de esa forma una transformación radical del sistema desde abajo. El segundo, el transformismo. En este momento el bloque dominante recoge algunas de las demandas populares y las hace suyas, adaptándolas previamente a sus propias necesidades y confundiendo así a los ciudadanos indignados.

Un caso ejemplar de transformismo es el que realizó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, cuando hace dos años y en mitad de la ola de indignación frente a la llamada clase política aprovechó para crear una ley electoral profundamente injusta. Se subió al caballo popular de la rabia, pero para cabalgarlo hacia sus propios y oscuros fines. Si la clase política era la culpable, quién se iba a oponer a bajarles el sueldo o reducir el número de diputados. Muy parecido al caso italiano, donde Matteo Renzi recogió el caldo de cultivo creado por el movimiento 5 Stelle durante años. Renzi usó la ira popular contra la clase política, sí, pero para apuntalar el propio sistema político y sacar de la crisis al Partido Democrático. En realidad, los códigos primarios por los que un votante que simpatizaba con el 15-M pudo votar a Cospedal son los mismos. O por los que el votante se desplazó desde Beppe Grillo a Matteo Renzi.

Es importante insistir en un punto esencial sobre la revolución pasiva. Ésta se produce porque comparte el diagnóstico de que hace falta un cambio. Es posible cuando el bloque dominante acepta también que las viejas instituciones ya no son suficientes ni adecuadas para mantenerles en el poder, y cuando entiende que han de actuar antes de que otro sujeto tome el control de la situación. Es decir, la característica crucial de la revolución pasiva es que surge para disputarle la dirección del cambio a las organizaciones populares.

La singularidad de esos momentos es que determinados proyectos antagónicos se disputan entre sí la victoria, pero coincidiendo todos ellos en el descrédito de las instituciones previas o, dicho de otra forma, en la necesidad de superarlas. En la necesidad del cambio. Esto es importante, porque significa que proyectos políticos antagónicos pueden compartir un espacio común: el de la necesidad de un cambio. El corolario sale rápido: si esos proyectos políticos no perfilan y distinguen sus propias propuestas ideológicas, y si se mantienen en el llano discurso de deseo de superación de instituciones preexistentes, entonces tales proyectos políticos pueden ser en gran medida intercambiables.

El caso español y la tentación populista

A nadie se le escapa que la cultura política nacida del 15-M fue una cierta cristalización de las demandas populares. El 15-M fue desde el inicio la manifestación de la frustración e indignación ciudadanas, que empezaba a revelar la crisis institucional en ciernes. Sobre ello hemos reflexionado durante años.

La irrupción de una fuerza nueva como Podemos fue un paso más en el proceso de manifestación de esa crisis institucional. Supieron canalizar la ira ciudadana, pero su estrategia de captación de esa ira –y sus votos- se basaba fundamentalmente en una controlada ambigüedad ideológica. Y esa era su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo. Basándose en las tesis del argentino Ernesto Laclau, llamadas académicamente populismo de izquierdas, vaciaron ideológicamente el mensaje de tal forma que lograron atraer a un heterogéneo conjunto de potenciales votantes. Ni de izquierdas ni de derechas, insistían. Rompieron los códigos políticos tradicionales para atraer votantes, pero no incluyeron ningún elemento de pedagogía política. No se convencía a nadie sino que te convertías en espejo fiel de la indignación y de las ganas de cambio.

He ahí la diferencia estratégica fundamental con la izquierda clásica. La izquierda siempre se ha basado en la pedagogía y en la necesidad de convencer a las gentes trabajadoras de que hay que apoyar proyectos políticos de transformación real. Es absurdo decir que la estrategia de Podemos es gramsciana. Gramsci creía en los partidos políticos como promotores de una reforma moral e intelectual de la sociedad, y daba una importancia crucial a la creación de una nueva concepción del mundo. Es decir, la clave gramsciana es poner de acuerdo a la gente en torno a la necesidad de construir determinadas instituciones a favor de la mayoría social. La hegemonía gramsciana no es una cuestión cuantitativa –cuántos te votan porque se ven reflejados en tu discurso- sino cualitativa –si se produce o no la interiorización de tu concepción del mundo. Además, la hegemonía gramsciana no se construye únicamente discursivamente –en los medios de comunicación de masas-, sino sobre todo en la praxis –en el activismo social y sindical.

En el debate que mantuvimos en Fort Apache, y en el que estaban presentes los principales dirigentes de Podemos, hablamos precisamente de todo esto. También lo hicimos en cierta medida en el debate que mantuve con Pablo Iglesias antes de las elecciones europeas. La utilización de significantes vacíos tales como casta son hipotecas de cara al futuro. Se convierten en conceptos en los que la gente proyecta sus fantasías políticas –en sentido lacaniano-, pero sin mayor compromiso que ese mismo. Y, lo más importante, se transforma todo en un fenómeno reapropiable por otros sujetos políticos. Es decir, es el perfecto trampolín para facilitar el transformismo gramsciano que hemos descrito más arriba. Porque la estrategia es precisamente no ir más allá del deseo de cambio, pero ese es un espacio compartido con otros proyectos políticos.

No es lo mismo usar el concepto casta que oligarquía o burguesía. Cada uno de esos conceptos se inserta en un marco discursivo diferente, atrayendo más o menos en función de la ideología y la cultura política del receptor. Nos roba la burguesía no quiere decir lo mismo que nos roba la oligarquía o nos roba la casta. Significan cosas diferentes para el receptor, que tiene su propia caja de herramientas ideológica para interpretar tales afirmaciones. Cuanto más vacío es el significante –y casta parece mucho más vacío que oligarquía o burguesía-, más gente simpatizará con el concepto. Pero esa gente no simpatizará con casta porque haya detrás una reflexión política que concluya la necesidad de una transformación de un tipo determinado. Simpatizará porque refleja sus propias fantasías de encontrar un enemigo que encaje en su propio relato.

Así, un uso discursivo de este tipo puede permitir atraer de forma rápida una gran cantidad de simpatizantes-votantes. Gentes que en principio no comparten nada salvo un nuevo marco discursivo basado en unos cuantos pilares –casta frente a pueblo- y la propia necesidad de un cambio. Por eso algunos calificamos, desde el aprecio y la honestidad intelectual, a Podemos como maquinaria electoral y no como organización política clásica. Eso sí, este es un rasgo común en todas las organizaciones –no sólo a Podemos- aunque sea en diverso grado, y que opera muy perversamente en la izquierda. Pero lo importante aquí es que mantenido en el tiempo, esa estrategia populista también crea agenda política y va configurando un nuevo sentido común.

Es fácil de ver. Al principio de la crisis las principales preocupaciones de la gente eran el paro y la economía. Tenían que ver con sus propias condiciones materiales de vida. Sin embargo, en el último período político la agenda política ha girado hacia casos de corrupción en los que la clase política y la casta son los blancos perfectos. Cambian así las preocupaciones y las demandas populares. ¡Pero también los enfoques! Hablar de casta o clase política es situar el foco en el sujeto corrupto, pero obviando al corruptor. Algo que no sucede con otra terminología más contaminada pero más rigurosa como oligarquía o burguesía. En todo caso, el eje de análisis se desplaza y así la dicotomía nuevo-viejo (que opera en toda crisis institucional y especialmente cuando existe a la vez una ruptura generacional) se empieza a describir en torno a la corrupción. Los viejos son todos corruptos, los nuevos todos limpios. Da igual si tiene eso sentido o no: el terreno de juego también cambia.

La respuesta del bloque dominante

Una máxima marxista es que el Estado opera como una unidad de decisión; es decir, no es neutral. Así, el bloque dominante no es un único partido político o una gran fortuna. El bloque dominante está presente, como poder, en varias fuerzas políticas y en determinados sujetos políticos. El bloque dominante es, en esencia, la oligarquía, y eso implica también al Gran Partido de Orden que conforman las direcciones políticas del PP y PSOE.

Pero si el terreno de juego había cambiado, y el eje nuevo-viejo era ahora el que operaba con más fuerza, entonces el bloque dominante tenía que responder para llevar a cabo su revolución pasiva. El primer paso, como vimos, fue bloquear la respuesta social desde abajo. Eso se consigue con más represión y más miedo, buscando la desmovilización. Pero también silenciando a la izquierda y promoviendo su fragmentación electoral. Todo ello eran estrategias previsibles. El segundo paso, el transformismo. Consistía en promover nuevas fuerzas políticas, y también a nuevos sujetos políticos dentro de las fuerzas antiguas, que compartieran la necesidad del cambio. Pero un cambio que no fuera desde abajo y revolucionario sino tranquilo, seguro y elitista. Un cambio que fuese, en realidad, recambio y no transformación. El cambio de rey, el apoyo a los nuevos liderazgos en el PSOE y el apoyo del poder económico a una formación como Ciudadanos son claros ejemplos. Dicho claramente: el IBEX-35 ha movido ficha. La estrategia de la Gran Coalición, de gran fama hace dos años, ha sufrido algunos cambios debido al desplazamiento que ha provocado el poderoso eje nuevo-viejo.

Pero la operación del bloque dominante es la misma: la restauración del sistema por medio del transformismo. De ahí que esté en marcha una suerte de segunda transición en España, pero dirigida por el mismo bloque dominante. Ese gran poder privado y salvaje que teme un cambio desde abajo y desde la izquierda y que quiere ajustar el sistema desde arriba y la derecha.

Si el análisis previo es cierto, y lógicamente así lo entiendo yo, uno puede extraer varias conclusiones:

La tentación populista, como la llama Slavoj Zizek, es una mala respuesta para las clases populares. Sin duda puede ser efectiva en el corto plazo en términos electorales, pero promueve el pensamiento débil, las decisiones antidemocráticas (puesto que siempre requiere de un hiperliderazgo) y, sobre todo, crea un caldo de cultivo –un sentido común, un sentir y unas preocupaciones- que son reapropiables por sujetos políticos antagónicos que usen la misma estrategia pero con más recursos o acierto.

La izquierda se ve fragmentada electoralmente y en gran medida desconcertada. Ello obliga a repensar las formas organizativas y los nuevos contextos y códigos políticos. Obliga, a mi juicio, a acelerar las reformas democráticas internas y la desburocratización de los procedimientos. Es decir, la recuperación de los principios republicanos-socialistas. La vuelta a los orígenes.

La unidad popular aparece como el instrumento más útil para enfrentar contextos en los que el bloque dominante reacciona y también para construir en un contexto de oportunidad política. Pero ello sólo puede lograrse si la cooperación entre fuerzas sociales se practica de forma horizontal y no priman elementos propios de la vieja política y las camarillas burocráticas.

Probablemente combatir el proceso de espectacularización de la política, donde los análisis se quedan en la epidermis del problema y triunfan los grandes titulares frente a la reflexión sosegada, tenga que ser combatido con más fuerza. Eso no significa abandonar los terrenos donde hoy se conforma la opinión pública, ni mucho menos, sino complementarlos con la presencia en los conflictos. Presencia que, salvo honrosísimas excepciones, está siendo abandonada al calor del ilusionismo electoral del que muchos somos responsables.

El proceso constituyente sigue abierto. No es que no haya llegado o no vaya a llegar, como pretenden hacernos creer quienes todavía piensan en términos del siglo XX. Ya está aquí, porque todo cambia. La cuestión es hacia dónde se da ese proceso constituyente. Pidámosle a la izquierda, exijámonos a nosotras, altura de miras para estar a la altura del momento político. No nos jugamos las próximas elecciones sino las próximas generaciones.

La entrada La revolución pasiva que padecemos aparece primero en Alberto Garzón.

March 11, 2015

Antonio Maíllo

Comparto con Antonio Maíllo no sólo un proyecto político, en el seno de Izquierda Unida, sino también una determinada concepción del mundo, que diría Gramsci, que nos empuja a abrazar un fuerte y sólido compromiso social. Compartimos ambos unas lentes con las que enfocamos e interpretamos la vida política y social. Y ello, en una sociedad donde el tiempo histórico se ha acelerado, no es poco. Hoy, con grandes cambios sucediéndose a gran velocidad, conviene también detenerse, dar un paso atrás y ver la panorámica completa. Es probable que Bauman tenga razón cuando asegura que vivimos tiempos líquidos, pero precisamente por eso necesitamos políticos sólidos y no líquidos. Y menos aún políticos vaporosos. Pues estoy convencido de que sólo a través de la reflexión y del pensamiento crítico podemos leer adecuadamente el momento político por el que atraviesa el país. Y sólo a través de una firme voluntad política, anclada en unos igualmente firmes principios ideológicos, estaremos en condiciones de ofrecer una esperanza al país. Pienso que son elementos que se reúnen en la persona de Antonio.

Es cierto que Antonio llegó a la esfera pública con la misma discreción y calma que le ha caracterizado desde entonces. Pero es también parte de uno de esos cambios imparables que se suceden con tanta velocidad. Porque ahora que se habla tanto de lo nuevo como panacea y hasta como sinónimo de lo bueno, conviene recordar que en ausencia de sustancia y de materia prima lo nuevo no es sino simple maquillaje cosmético. Antonio en apenas un año ha demostrado que se mueve en otras coordenadas. Ha impreso su sólido perfil y sus convicciones en el proyecto colectivo de Izquierda Unida y en el de la propia Andalucía.

Pienso que podemos encontrar la fortaleza política e intelectual de Antonio en dos pilares cruciales.

El primero, que Antonio se sitúa muy por encima de la mediocridad política. Esta mediocridad política es la consecuencia clara del vaciamiento ideológico de los grandes partidos de masas, convertidos en maquinarias electorales que compiten entre sí a cualquier precio. Flexibles en sus principios y difusos en sus ideas y planteamientos, los partidos y líderes convencionales han sido atrapados por una fuerza centrípeta que los ha desconectado de la realidad social. Oxidadas sus lentes políticas, las grandes ideas han devenido en lugares comunes y tópicos sin profundidad alguna. Así las cosas, han convertido cada vez más los discursos en puro teatro. Pero un teatro no de calidad, sino soso y aburrido. Un espectáculo desolador que sólo ha servido para dos cosas. En primer lugar, para sostener la apariencia plural y democrática de un orden social injusto y muy poco participativo. Y en segundo lugar, para mermar la credibilidad de la política y agotar su fuerza transformadora en el imaginario ciudadano. Antonio no entra en estas descripciones, y sólo es necesario compartir algunos minutos con él o escuchar sus discursos para entender que nos encontramos ante un político extraordinario. Su formación le da rigor, su enfoque coherencia y su acción credibilidad. Y ahí tenemos el incidente político de la Corrala para comprobarlo.

La segunda fortaleza de Antonio es que se sitúa muy por encima de la economía vulgar. Y me refiero a ese conjunto de creencias y dogmas de fe que se han instalado durante años en las mentes de los economistas y que nos dictan una hoja de ruta profundamente regresiva. Algunos convenimos en llamar a ese conjunto de ideas neoliberalismo. Dijo acertadamente Keynes que los hombres prácticos suelen ser esclavos de algún economista difunto. Hoy muchas generaciones de economistas, incluida la mía, tenemos el deber moral de liberarnos de esa silenciosa esclavitud. Y es que no sólo la aplicación de esas ideas consolida un orden social injusto, que abarca desde la simple concepción como recurso del ser humano hasta la creencia fanática en tal cosa como la mano invisible, sino que también son contraproducentes para el desarrollo económico. Y cuando confundimos crecimiento con desarrollo o competitividad con productividad, y cuando ignoramos los límites del planeta o la desigualdad social, estamos abocados al fracaso como economistas y políticos.

Nuestro país y Andalucía se encuentran en un proceso de desintegración social como consecuencia de la gestión neoliberal de esta crisis. Pero tenemos alternativas, tenemos opciones. Las alternativas, en un mundo social, también tienen nombre y apellidos. Y Antonio Maíllo es parte de la esperanza política no sólo de la izquierda sino del país. Porque los años de espejismos económicos y de vaciamiento ideológico de la política tocan a su fin, y hay que poner el rigor y el compromiso por delante.

La entrada Antonio Maíllo aparece primero en Alberto Garzón.