إلياس بلكا's Blog, page 3

March 31, 2017

الولي الـمُـــدلّل: حسان سليم اليعقوبي (1): الــــــوالد وما ولَـــــد. تأليف: إلياس بلكا.

الولي

الـمُـــدلّل:

حسان سليم اليعقوبي (1):

الــــــوالد وما ولَـــــد

تأليف: إلياس بلكا.

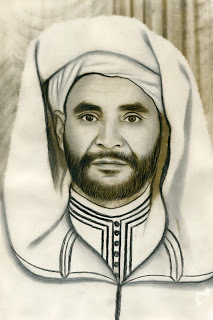

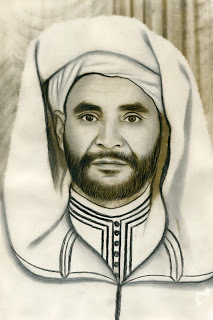

الشيخ سليم على يمين الصورة مع صديقه شكيب أرسلان، ووراءهما ابنه رشاد.

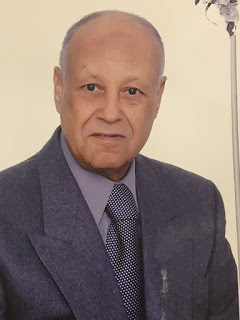

في يوم من أيام شتاء 2004، خرجت من بيتي وركبت السيارة، وقبل أن أنطلق بها رنّ هاتف صديقي من إسبانيا بصوت منكسر حزين.. فعرفتُ أن الدكتور حسان إلى رحمة الله، وأنه في الغالب بفاس. كان كذلك شعوري، خاصة أن صديقه الأكبر الأستاذ محمد بنبراهيم كان أخبرني قبلها أن حسّانا طلب منه أن يُجهّز له قبرا وأنه سيموت بالمغرب. ذهبتُ مسرعا لمنزل المرحوم بنبراهيم، فقيل لي إنهم ذهبوا لمقبرة باب الفتوح.. هناك أدركت جنازته. وكان هذا "كلّ حظي" من حسان رحمه الله.ما الذي جاء بالدكتور حسان من ولاية كولورادو بأمريكا ليموت ويـُدفن هنا بفاس؟ بالسّفح المقابل لباب الفتوح إلى جوار الشيخ الأكبر عبد العزيز الدباغ، بالمقبرة التي احتضنتْ منذ قرون متتابعة عددا هائلا من العلماء والأولياء والصالحين.. لدرجة أنها تُعرف في كتب التاريخ بمطرح "الجِـلَّـة" (أي الأجلاّء)، ثم حرّفها العامّة إلى مقبرة "الجّنـَّة"؟سنحكي القصة من أولـّــها... مِن الوالد وما ولد.فالوالد أبو حسان هو: الشيخ سليم بن الشيخ حسن اليعقوبي، وكنيته أبو الإقبال. شاعر، ولغوي، وصحافي، وخطيب. أبناؤه: خلف رحمه الله سبعة أبناء، من الذكور أربعة، وهم: حسن أبو المحاسن، وهو أكبر أنجاله، عاش بمصر ثم بعَمّان بالأردن، وسالم، وحسّان، ورشاد. ومن الإناث ثلاث سيدات: تيسير وإحسان ويسرى.وقد عاش أكثر أبناء صاحبنا بمصر واستقروا بها، كرشاد وأبناؤه، بل بعضهم وُلد بها بعد سنة 1948، وفيهم وفي أبنائهم أيضا من تعلّم تعليماً عالياً في تخصصات مختلفة، لذلك بعضهم يشتغل الآن في بلدان عربية وغربية متنوعة. فهذه الأسرة الكريمة عانت وتعاني من التشتت والتفرّق الذي فرضه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين فهجّرَ أكثر أهلها، لذلك عرّف الأستاذ حسن نفسه على غلاف كتابٍ لأبيه بكونه: "أحد المهاجرين الفلسطينيين". ولادته ودراسته: نعود للسيد الوالد، فهو من مواليد مدينة اللدّ عام 1297هـ، الموافق لسنة 1880.تعلم أولا على يد أبيه، ثم كانت دراسته الابتدائية والمتوسطة باللد نفسها. بعدها أرسله والده الشيخ حسن إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، فأمضى برواق الشوام اثني عشر عاماً. واشتهر أثناءها بمقدرته الهائلة على حفظ روائع الشعر العربي ومطولاته، قديمِه وحديثه، لدرجة أنه لم يتفوّق عليه أحد في هذا المضمار. فشكّل هذا المحفوظ أساس موهبته الشعرية التي تفتقتْ لاحقا. عمله: ثم عاد الشاب سليم إلى أرضه عام 1904، فعمِل مدرسا للعلوم الشرعية والأدب في سوريا، ثم مدرسا في جامع مدينة يافا الفلسطينية، ثم مفتيا ليافا أيضا سنة 1932.. كما تولـّى عددا من الوظائف الرسمية بفلسطين، آخرها الإمامة والخطابة والتدريس في مسجد "حسن بك" في حي المنشية بالمدينة نفسها. السياسة: كان للشيخ سليم اهتمام كبير بالسياسة والشأن العام، فهذا جانب مهم ومستمر في شخصيته. ويمكن الحديث هنا عن مرحلتين:1-الحكم العثماني لفلسطين والشام، وذلك إلى غاية الحرب العالمية الأولى:عاصر الشيخ نهاية هذه المرحلة، ورأى –كغيره الكثير من العرب- أن الإخلاص للدولة العثمانية والتعاون معها واجب، رغم كلّ أوجه القصور فيها، إذ كانت الأطماع الأوربية في البلاد العربية والإسلامية، وعلى رأسها فلسطين، بادية للعيان ومعروفة لدى الخاص والعام.. وهو هنا يختلف عن القوميين العرب الذين ناصبوا الأتراك العداء، فإجمالا ينتمي الشيخ بفكره إلى ما يسمى بــ"الجامعة الاسلامية."لذلك وقف أبو الإقبال ضد ما سُمي بـ"الثورة العربية الكبرى" التي قادها الشريف حسين من مكة ضد الدولة العثمانية، وأفتى بأنها خروج محرّم. كما اشترك في البعثة العلمية التي شكـّلها جمال باشا، فخرجت من دمشق لزيارة إسطنبول دار الخلافة الاسلامية سنة 1916، حيث التقوا بالخليفة. 2-الانتداب البريطاني على فلسطين:لكن بعد الحرب وسقوط المشرق بيد الإنجليز والفرنسيين، انضم الشيخ إلى دعوة الاستقلال والوحدة العربية، فناصرها بفكره وقلمه، ووقف بقوة ضد الاحتلال البريطاني وبدايات التدخل الصهيوني ببلده. فاضطهده البريطانيون، ثم نفوه إلى الإسكندرية بمصر حيث وُضِع بسجن سيدي بشير.وحين أطلقوا سراحه، عاد إلى يافا، حيث كان يمضي أكثر أوقاته بمسجدها "حسن بك الجابي" القريب من بيته: يخطب ويعظ ويفتي.. ويُدرس علوم الدين –من قرآن وحديث- وفنون اللغة العربية.. ولا يفوته أيضا أن يوعِي الناس بحقيقة الأوضاع السياسية بالمنطقة. فتجمّع حوله أهل يافا ومثقفيها من كل الطبقات. اليعاقبة: والآن ما قصة اسم اليعقوبي؟ يوجد إجماع بين أهل التاريخ، وتعضده الرواية الشفوية أيضا عند العائلة، على الأصل المغربي لأسرة: اليعقوبي، وأنها هاجرت إلى الشام، وفرعٌ منها إلى فلسطين.لكن من غير الواضح ما هو المسار الجغرافي الذي أخذته هجرة الأسرة إلى الشام. لذلك يحتاج موضوع العائلات الشامية ذات الأصول المغربية إلى بحثٍ، لكثرتها. عموما يمكن القول إن جدّ اليعقوبيين هو محمد الحسن ابن محمد العربي بن أحمد محيي الدين ابن بابا حبيب بن الخضر بن عبد القادر بن مزيان بن محمد الحسن بن محمد الصغير بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد بن صالح بن إدريس ابن السيد يعقوب.فأما محمد الحسن فقد قدِم إلى دمشق مهاجرا من بلدة آيت سعادة من جبال تزي وزُّو القبايلية الأمازيغية (وهي جبال الزواوة، 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية حاليا)، وذلك بعد سنة 1256هـ/ 1840م، إثر انهيار المقاومة الجزائرية، خاصة للأمير عبد القادر ، بصحبة الشيخين محمد المبارك الكبير ومحمد المهدي السكلاوي، ومعهم مئات المهاجرين. وسكن في حي السويقة قرب باب المصلى بدمشق.وأما الشيخ يعقوب فهو الولي الصالح الذي عاش بقرية "ارشيدة" وتوفي بها في بدايات القرن التاسع الهجري، وضريحه قائم بها إلى الآن معروف. فهو يعقوب بن عبد الواحد، والذي هو بدوره من ذرية الشيخ أبي عبد الله محمد أمغار الكبير - من أهل القرن السادس، دفين مدينة الجديدة- الذي ينتهي نسبه إلى عبـد الله بن المولى إدريس الأنور. لذلك يعتبر اليعاقبة من الأشراف.وهذه البلدة "ارشيدة" يسميها ابن جزي الكلبي "دخيسة الشرفاء"، وتقع حاليا ضمن دائرة جرسيف بإقليم تازة. يبقى سؤال: هل آباء الشيخ سليم انتقلوا إلى الشام ضمن هذه الرحلة.. أم أنهم جاؤوا مباشرة من المغرب في رحلة أخرى وفي زمن قريب من رحلة محمد الحسن؟إذن هذه الأسرة انتقلتْ من المغرب أو الجزائر إلى دمشق. وجزء منها –بما فيهم أسرة الشيخ سليم الذي نكتب عنه هذا المقال- انتقلت إلى جنوب شرقي الأردن عند قبيلة بني صخر الجذامية، ثم منها إلى مدينة المجدل، وهم معظم اليعقوبيين الفلسطينيين، ومنهم –كوالد صاحبنا سليم- من سكن اللدّ، ثم ممّن سكن اللد مَن رحل منها إلى رام الله. أما حاليا فغالب اليعقوبيين بفلسطين يعيشون بقطاع غزة. ومما يؤكد هذا أيضا ما كتبه الدكتور علي يوسف اليعقوبي من أنّ جذور عائلة اليعقوبي بالمجدل تعود إلى مدينة نوى القريبة من دمشق (85 كم).

والمجدل (أو عسقلان) مدينة بحرية على بعد 65 كم غرب القدس. وهي إحدى المدن التي طُرد أهلها، كما طرد الكثير من سكان قضاء يافا، بعد قيام الدولة الصهيونية.فكأن الله سبحانه كتب على هذه الأسرة الهجرة المستمرة إلى اليوم.وقد كان بالأسرة علماء وفقهاء وخطباء ومشايخ التصوف. فمنهم بالشام الشيخ المعروف محمد أبو الهدى اليعقوبي، وهو من علماء سوريا حاليا، إضافة لوالده الشيخ إبراهيم العالِم المحدث، وعددٍ من أعمامه.ومنهم بفلسطين الشيخ سعيد مصطفي اليعقوبي، الأزهري رئيس جمعية الوعظ الإسلامية عام 1934.كما يحتوي تاريخ الأسرة على عدد من الشهداء، منهم محمد مصطفي الشيخ سعيد اليعقوبي مات بالمجدل أثناء حرب 1948م.ومنهم الشهيد يعقوب اليعقوبي، من مدينة رفح بفلسطين. وقد هُجّرت عائلته من المجدل عام 1948، وعاشت بمدينة رفح. التحق بـ "قوات العاصفة" التابعة لحركة فتح. وتخرّج من المدرسة الشرعية الثانوية بالقدس عام 1971. ثم عُين إماماً وواعظاً بمسجد صلاح الدين بالقدس أيضا. توفي رحمه الله بالحرب اللبنانية غدرا سنة 1976.ومن أواخر شهداء العائلة أحمد محمد خليل اليعقوبي، من مقاتلي حركة القسّام الحمساوية، في مواجهة الهجمة الصهيونية على رفح سنة 2004.ومن أفراد العائلة ايضا كثير ممّن تعلم تعليما عاليا في مختلف العلوم الشرعية والعلمية، منهم الدكتور علي يوسف اليعقوبي المذكور، المتخصص في النقد العربي ونائب رئيس جامعة الأقصى بغزة حاليا، لكن معظمهم في الخارج.وآل اليعقوبي بطبيعة الحال موجودون بكثرة في المغرب، ثم بالجزائر وتونس، وبدرجة أقلّ بمصر والخليج.هكذا رحل أحدُ أجداد الدكتور حسان من المغرب إلى الشام.. ثم بالتفاف كبير ومعقـّد عاد الحفيد حسان ليدفن بأرض جدّه باني مدينة فاس.. بينما دُفن أبوه سليم بمكة.. رحم الله الجميع.يتبع..

تأليف: إلياس بلكا.

الشيخ سليم على يمين الصورة مع صديقه شكيب أرسلان، ووراءهما ابنه رشاد.

في يوم من أيام شتاء 2004، خرجت من بيتي وركبت السيارة، وقبل أن أنطلق بها رنّ هاتف صديقي من إسبانيا بصوت منكسر حزين.. فعرفتُ أن الدكتور حسان إلى رحمة الله، وأنه في الغالب بفاس. كان كذلك شعوري، خاصة أن صديقه الأكبر الأستاذ محمد بنبراهيم كان أخبرني قبلها أن حسّانا طلب منه أن يُجهّز له قبرا وأنه سيموت بالمغرب. ذهبتُ مسرعا لمنزل المرحوم بنبراهيم، فقيل لي إنهم ذهبوا لمقبرة باب الفتوح.. هناك أدركت جنازته. وكان هذا "كلّ حظي" من حسان رحمه الله.ما الذي جاء بالدكتور حسان من ولاية كولورادو بأمريكا ليموت ويـُدفن هنا بفاس؟ بالسّفح المقابل لباب الفتوح إلى جوار الشيخ الأكبر عبد العزيز الدباغ، بالمقبرة التي احتضنتْ منذ قرون متتابعة عددا هائلا من العلماء والأولياء والصالحين.. لدرجة أنها تُعرف في كتب التاريخ بمطرح "الجِـلَّـة" (أي الأجلاّء)، ثم حرّفها العامّة إلى مقبرة "الجّنـَّة"؟سنحكي القصة من أولـّــها... مِن الوالد وما ولد.فالوالد أبو حسان هو: الشيخ سليم بن الشيخ حسن اليعقوبي، وكنيته أبو الإقبال. شاعر، ولغوي، وصحافي، وخطيب. أبناؤه: خلف رحمه الله سبعة أبناء، من الذكور أربعة، وهم: حسن أبو المحاسن، وهو أكبر أنجاله، عاش بمصر ثم بعَمّان بالأردن، وسالم، وحسّان، ورشاد. ومن الإناث ثلاث سيدات: تيسير وإحسان ويسرى.وقد عاش أكثر أبناء صاحبنا بمصر واستقروا بها، كرشاد وأبناؤه، بل بعضهم وُلد بها بعد سنة 1948، وفيهم وفي أبنائهم أيضا من تعلّم تعليماً عالياً في تخصصات مختلفة، لذلك بعضهم يشتغل الآن في بلدان عربية وغربية متنوعة. فهذه الأسرة الكريمة عانت وتعاني من التشتت والتفرّق الذي فرضه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين فهجّرَ أكثر أهلها، لذلك عرّف الأستاذ حسن نفسه على غلاف كتابٍ لأبيه بكونه: "أحد المهاجرين الفلسطينيين". ولادته ودراسته: نعود للسيد الوالد، فهو من مواليد مدينة اللدّ عام 1297هـ، الموافق لسنة 1880.تعلم أولا على يد أبيه، ثم كانت دراسته الابتدائية والمتوسطة باللد نفسها. بعدها أرسله والده الشيخ حسن إلى الجامع الأزهر بالقاهرة، فأمضى برواق الشوام اثني عشر عاماً. واشتهر أثناءها بمقدرته الهائلة على حفظ روائع الشعر العربي ومطولاته، قديمِه وحديثه، لدرجة أنه لم يتفوّق عليه أحد في هذا المضمار. فشكّل هذا المحفوظ أساس موهبته الشعرية التي تفتقتْ لاحقا. عمله: ثم عاد الشاب سليم إلى أرضه عام 1904، فعمِل مدرسا للعلوم الشرعية والأدب في سوريا، ثم مدرسا في جامع مدينة يافا الفلسطينية، ثم مفتيا ليافا أيضا سنة 1932.. كما تولـّى عددا من الوظائف الرسمية بفلسطين، آخرها الإمامة والخطابة والتدريس في مسجد "حسن بك" في حي المنشية بالمدينة نفسها. السياسة: كان للشيخ سليم اهتمام كبير بالسياسة والشأن العام، فهذا جانب مهم ومستمر في شخصيته. ويمكن الحديث هنا عن مرحلتين:1-الحكم العثماني لفلسطين والشام، وذلك إلى غاية الحرب العالمية الأولى:عاصر الشيخ نهاية هذه المرحلة، ورأى –كغيره الكثير من العرب- أن الإخلاص للدولة العثمانية والتعاون معها واجب، رغم كلّ أوجه القصور فيها، إذ كانت الأطماع الأوربية في البلاد العربية والإسلامية، وعلى رأسها فلسطين، بادية للعيان ومعروفة لدى الخاص والعام.. وهو هنا يختلف عن القوميين العرب الذين ناصبوا الأتراك العداء، فإجمالا ينتمي الشيخ بفكره إلى ما يسمى بــ"الجامعة الاسلامية."لذلك وقف أبو الإقبال ضد ما سُمي بـ"الثورة العربية الكبرى" التي قادها الشريف حسين من مكة ضد الدولة العثمانية، وأفتى بأنها خروج محرّم. كما اشترك في البعثة العلمية التي شكـّلها جمال باشا، فخرجت من دمشق لزيارة إسطنبول دار الخلافة الاسلامية سنة 1916، حيث التقوا بالخليفة. 2-الانتداب البريطاني على فلسطين:لكن بعد الحرب وسقوط المشرق بيد الإنجليز والفرنسيين، انضم الشيخ إلى دعوة الاستقلال والوحدة العربية، فناصرها بفكره وقلمه، ووقف بقوة ضد الاحتلال البريطاني وبدايات التدخل الصهيوني ببلده. فاضطهده البريطانيون، ثم نفوه إلى الإسكندرية بمصر حيث وُضِع بسجن سيدي بشير.وحين أطلقوا سراحه، عاد إلى يافا، حيث كان يمضي أكثر أوقاته بمسجدها "حسن بك الجابي" القريب من بيته: يخطب ويعظ ويفتي.. ويُدرس علوم الدين –من قرآن وحديث- وفنون اللغة العربية.. ولا يفوته أيضا أن يوعِي الناس بحقيقة الأوضاع السياسية بالمنطقة. فتجمّع حوله أهل يافا ومثقفيها من كل الطبقات. اليعاقبة: والآن ما قصة اسم اليعقوبي؟ يوجد إجماع بين أهل التاريخ، وتعضده الرواية الشفوية أيضا عند العائلة، على الأصل المغربي لأسرة: اليعقوبي، وأنها هاجرت إلى الشام، وفرعٌ منها إلى فلسطين.لكن من غير الواضح ما هو المسار الجغرافي الذي أخذته هجرة الأسرة إلى الشام. لذلك يحتاج موضوع العائلات الشامية ذات الأصول المغربية إلى بحثٍ، لكثرتها. عموما يمكن القول إن جدّ اليعقوبيين هو محمد الحسن ابن محمد العربي بن أحمد محيي الدين ابن بابا حبيب بن الخضر بن عبد القادر بن مزيان بن محمد الحسن بن محمد الصغير بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد بن صالح بن إدريس ابن السيد يعقوب.فأما محمد الحسن فقد قدِم إلى دمشق مهاجرا من بلدة آيت سعادة من جبال تزي وزُّو القبايلية الأمازيغية (وهي جبال الزواوة، 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية حاليا)، وذلك بعد سنة 1256هـ/ 1840م، إثر انهيار المقاومة الجزائرية، خاصة للأمير عبد القادر ، بصحبة الشيخين محمد المبارك الكبير ومحمد المهدي السكلاوي، ومعهم مئات المهاجرين. وسكن في حي السويقة قرب باب المصلى بدمشق.وأما الشيخ يعقوب فهو الولي الصالح الذي عاش بقرية "ارشيدة" وتوفي بها في بدايات القرن التاسع الهجري، وضريحه قائم بها إلى الآن معروف. فهو يعقوب بن عبد الواحد، والذي هو بدوره من ذرية الشيخ أبي عبد الله محمد أمغار الكبير - من أهل القرن السادس، دفين مدينة الجديدة- الذي ينتهي نسبه إلى عبـد الله بن المولى إدريس الأنور. لذلك يعتبر اليعاقبة من الأشراف.وهذه البلدة "ارشيدة" يسميها ابن جزي الكلبي "دخيسة الشرفاء"، وتقع حاليا ضمن دائرة جرسيف بإقليم تازة. يبقى سؤال: هل آباء الشيخ سليم انتقلوا إلى الشام ضمن هذه الرحلة.. أم أنهم جاؤوا مباشرة من المغرب في رحلة أخرى وفي زمن قريب من رحلة محمد الحسن؟إذن هذه الأسرة انتقلتْ من المغرب أو الجزائر إلى دمشق. وجزء منها –بما فيهم أسرة الشيخ سليم الذي نكتب عنه هذا المقال- انتقلت إلى جنوب شرقي الأردن عند قبيلة بني صخر الجذامية، ثم منها إلى مدينة المجدل، وهم معظم اليعقوبيين الفلسطينيين، ومنهم –كوالد صاحبنا سليم- من سكن اللدّ، ثم ممّن سكن اللد مَن رحل منها إلى رام الله. أما حاليا فغالب اليعقوبيين بفلسطين يعيشون بقطاع غزة. ومما يؤكد هذا أيضا ما كتبه الدكتور علي يوسف اليعقوبي من أنّ جذور عائلة اليعقوبي بالمجدل تعود إلى مدينة نوى القريبة من دمشق (85 كم).

والمجدل (أو عسقلان) مدينة بحرية على بعد 65 كم غرب القدس. وهي إحدى المدن التي طُرد أهلها، كما طرد الكثير من سكان قضاء يافا، بعد قيام الدولة الصهيونية.فكأن الله سبحانه كتب على هذه الأسرة الهجرة المستمرة إلى اليوم.وقد كان بالأسرة علماء وفقهاء وخطباء ومشايخ التصوف. فمنهم بالشام الشيخ المعروف محمد أبو الهدى اليعقوبي، وهو من علماء سوريا حاليا، إضافة لوالده الشيخ إبراهيم العالِم المحدث، وعددٍ من أعمامه.ومنهم بفلسطين الشيخ سعيد مصطفي اليعقوبي، الأزهري رئيس جمعية الوعظ الإسلامية عام 1934.كما يحتوي تاريخ الأسرة على عدد من الشهداء، منهم محمد مصطفي الشيخ سعيد اليعقوبي مات بالمجدل أثناء حرب 1948م.ومنهم الشهيد يعقوب اليعقوبي، من مدينة رفح بفلسطين. وقد هُجّرت عائلته من المجدل عام 1948، وعاشت بمدينة رفح. التحق بـ "قوات العاصفة" التابعة لحركة فتح. وتخرّج من المدرسة الشرعية الثانوية بالقدس عام 1971. ثم عُين إماماً وواعظاً بمسجد صلاح الدين بالقدس أيضا. توفي رحمه الله بالحرب اللبنانية غدرا سنة 1976.ومن أواخر شهداء العائلة أحمد محمد خليل اليعقوبي، من مقاتلي حركة القسّام الحمساوية، في مواجهة الهجمة الصهيونية على رفح سنة 2004.ومن أفراد العائلة ايضا كثير ممّن تعلم تعليما عاليا في مختلف العلوم الشرعية والعلمية، منهم الدكتور علي يوسف اليعقوبي المذكور، المتخصص في النقد العربي ونائب رئيس جامعة الأقصى بغزة حاليا، لكن معظمهم في الخارج.وآل اليعقوبي بطبيعة الحال موجودون بكثرة في المغرب، ثم بالجزائر وتونس، وبدرجة أقلّ بمصر والخليج.هكذا رحل أحدُ أجداد الدكتور حسان من المغرب إلى الشام.. ثم بالتفاف كبير ومعقـّد عاد الحفيد حسان ليدفن بأرض جدّه باني مدينة فاس.. بينما دُفن أبوه سليم بمكة.. رحم الله الجميع.يتبع..

Published on March 31, 2017 15:01

March 25, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (8): من ملامح تصوفه.

تأليف: إلياس بلكا.

وصلنا إلى آخر المقالات عن أستاذي الكبير وصديقي العزيز، الرجل الطيب المؤمن: محمد بنبراهيم. وحتى يأخذ القارئ الكريم نصيبَه من الأستاذ وإِرْثه، ألخص له أبرز ملامح تصوفه وتنسّكه: 1- ترك ما لا يعني: أول ما تعلمتُ منه الاشتغال بما يعنيه وترك الفضول من الأفعال والأقوال، فقد كان تجسيدا حيّا لحديث الرسول الكريم: من حُسن إسلام المرء تركُه ما لا يَعنيه. كان يعرف غايته –التي هي الله- فلا ينشغِـل عنها بشيء، لا بمُهِمات الأمور ولا بِسفاسفها.لذلك تعلمت من صمتِه وتأمله أكثر ممّا تعلمت من كلامه، إذ كان يكره القيل والقال، وكان حريصا على وقته، يؤسفه إذا ضاع في غير طاعة؛ وقد قال الشافعي: "صحبتُ الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين، سمعتهم يقولون: الوقت سيف فإن قطعته وإلاّ قطعك. ونفسك إن لم تُشغِلها بالحق، وإلا شغلتك بالباطل." 2- الزهــد: وقد درستُ موضوع الزهد في شبابي، وذلك ضمن كتابي "الاحتياط: من أصول الشريعة"، وانتهيتُ إلى أن أفضل ما عُرّف به وفُرق عن الورع هو كلام ابن تيمية: "الورَع تركُ ما تخافُ ضررَه في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفعُـك في الآخرة". هذا زهد الأستاذ محمد، فقد كان رحمه الله زاهدا في الدنيا، لا يُلقي لها بالا، ولا يجمع لها مالا ولا هَمّاً. فلم يبِعْ ولم يشتر، ولم يَهدم ولم يبنِ، وإذا فعل فعلى وجه الندور وبِغيره.ولا يعني الزهد الفقرَ بالضرورة، ولا لباس الرثّ من الثياب وأكل الخشن من الطعام.. بل الزهد من أعمال القلوب، إذ للقلب وِجهة واحدة، فمَهما توجّه إلى الله تعالى انشغل به عن غيره، والعكس صحيح. وقد كانت تُـعجبني أناقة الأستاذ محمد وذوقه في الملبس والمظهر، ثم عرفتُ أن ذلك ليس مِنه، بل بعناية زوجتـِه الكريمة. ومن زهده أن الناس إذا خاضوا في الحديث عن حياتهم وعن الدنيا وشؤونها.. يُقلّـل الكلام، فإن تكلم فمسايرةً منه لهم ومجاملة.. ثم إذا ذكر أحدُهم الله والآخرة أو الدين والولاية.. فإذا بصدره يـَنشرِح وبأساريرِه تنْفرِج، فيَحلو له الحديثُ آنئذٍ ويطيب.وكان عفيفا، حتى إنه لا يقبل حتى الهدية: لا هدايا المُحبين ولا غيرهم، لا هديةَ سببٍ ولا هدية المحبة الخالصة بلا سبب.. لكنه يضطر لقبولها إذا أحرجه بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية؛ فيأخذها حينئذ لكنه لا يفتحها، وقد أهدى له أحدهم مرّة شيئا وغلـّفه في صندوق، فبقي عند الأستاذ زمانا ولم يفتحه، ثم ذهب لمناسبة فأعطاهم ذلك الصندوق هديةً، ففتحوه وتعجبوا إذ وجدوا فيه مالا كثيرا.. 3 - بين جلال وجمال: وكان حاله يتقلّبُ بين جلال وجمال، فربما انبسط وفرح، لكنه في الأكثر صامت هادئ.. والغالب عليه هو استشعار الجلال ومشاهدة العظمة والكبرياء؛ وكنت أُميّز حالة الجلال إذا اعْتَرتْهُ حين يَكتسي وجهُه طابَعا من الجدّية والجمود. وأخبرني بنفسه أنّه في بداية أمره كان جلالِيّا، وقاسى الأهوال العظام في الطريق. وظني أن هذا الجلال الذي ملأ قلبه استمرّ معه، وأنه مقامه، وهو سبب ما كان يظهر منه أحيانا من انزعاج في أخريات أيامه، كما هو مشهور عن أولياء كبار عند اقتراب موتهم. وكلّ وليّ يذوق من الجلال والجمال، ولابدّ، لكن أحدهما يكون غالِبا عليه.. فالجلال يُثمر الرهبة والأدب، والجمال يثمِر الرجاء والبسط. وللعلماء كلام طويل في المفاضلة بينهما، وأكثرهم على أنّ غلبة الجلال في هذه الدار الدنيا الفانية أفضل وأعْلى للعبد، لأن الجمال هو الغالب في الدار الأخرى الباقية. 4- الأدب: وحين يتنوّر القلب بالجلال تَسري آثارُه في السالك، فتتَعلّمُ الأدب وتتَشَرّبُه ذاته بجميع ذراتها وأجزائها.. فينعكس ذلك في تأدبّه مع الله، فكأنه يراه أو يعلم أن الله يراه، فلا يكاد يصدر من هذا العبد ذنب أو سوء أدب، كما بالحديث المشهور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك.وقد صدرت من الأستاذ جُملةٌ من كلمات معدودات -من سنوات طويلة جدا ربما فاقت العشرين- واعتبرها تَخرِم الأدب، فكان لا يزال نادما متأسفا، رغم أنها جملة عفوية ولا شيء فيها في الظاهر، خاصة عندنا معاشر المحجوبين، لكن التأدّب البالغ للأستاذ في الحضرة الإلهية صيّره بالغَ الحساسيّة شديد المراقبة لأحواله الظاهرة والباطنة.ومن أحسن ما قيل في تعريف التصوف: إنه الأدب (مع الخالِق ومع الخلـْق)، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في التصوف. وقيل: هو مراقبة الأحوال ولزوم الأدب. قال أبو حفص: "التصوف كله آداب، لكلّ وقتٍ واجب، ولكل مقام أدبٌ، فمن لزِم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيّع الآداب فهو بعيد من حيث يَظن القُرب، ومردود من حيث يرجو القـَبول."وقد كان الأستاذ فائق الأدب، لا يدّعي مقاما ولا حالا ولا علما.. ويفوض أمره كله لله.. ولا يحرص ولا يجزع.. ما رأيت مثله في جمال الرضا وكمال التسليم للقضا. 5- بين الحضرتين الإلهية والمحمدية: والأولياء قسمان: فيهم مَن الغالبُ عليه الحضرة الإلهيةُ، وفيهم من الغالب عليه الحضرةُ المحمدية.. مع كون الجميع يستفيد من الحضرتين معا ولابد، لكن الاعتبار للأغلب. لذلك عندما زار الشيخُ العلاوي المستغانمي الشامَ في الثلاثينات وتعرّف على الشيخ يوسف النبهاني -المشهور بمدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والتأليف فيه وفي شمائله..- قال الشيخ العلاوي: أردنا أن ننقل سيدي يوسف من الحضرة المحمدية الى الحضرة القدسية، فوجدناهُ مُـتشبِّثا في الحضرة المحمدية، فثبَّتْناه فيها.والغالب على الأستاذ محمد هو الحضرة الإلهية، والله أعلم. 6- الذكر : حال الأستاذ محمد حال الذاكِر لا يفتر، وكان يحضّ على الذكر ويوضح أنه العمدة في الطريق، ويكرّر كثيرا جملة من إنشائه هي: "واذكر ربك حتى يأتيك اليقين".. وهذا متفق عليه بين القوم، فإن أبا علي الدقاق رضى الله عنه كان يقول: "الذكر مَنشور الولاية، فمن وُفق للذّكر فقد أُعطيَ المنشور، ومن سُلب الذكر فقدْ عُزل." قال الشعراني في شرحه: "أيْ مرسوم مِن الله للعبد بالولاية، كمراسيم ملوك الدنيا بالوظائف، ولله المثل الأعلى. فمن وفِّق لدَوام ذكرِ الله فقد أعطي المرسوم بأنه وليُّ الله جل وعلا، ومن يُسلَب عن الذكر فقد عُزل عن الولاية." 7- صدقُـه في العبودية لله : كان رحمه الله آية في صدق الطلب، أراد وجه الله وحده، وزهد في غيره من أنواع الحظوظ.. ربما هذه الخصلة هي أشدّ ما جذبني إليه، بل هي أكبر درس تعلمته منه. فقد كان على خطى السلف من العُـباد والزهاد الصادقين، حريصا على إخفاء أحواله، لا يرى نفسه في شيء صغير أو كبير، بل يتهمها ولا يُـزكيها أبدا.. والصدق سُلم الولاية وأساس السلوك، لذلك كان من علامات ولايته أنني أقارن كلامه -على بساطته الظاهرية- بما أعرفه من كلام الكبار أمثال الجيلاني والشاذلي وابن عطاء الله والدرقاوي.. فأجده مطابقا، معهم كلهم، أو -على الأقل- مع بعضهم، ما يدلّ على صحّة سلوكه وسلامة سيره. خاتمة وبداية : لم يكتب الأستاذ شيئا لأنه كان مُقبلا بكليًّته على الله سبحانه، لكنه ترك مجموعة أوراد هي عُمدته في عُمره وسفرِه إلى ربّه سبحانه؛ وأنوي بحول الله إصدارها في كتاب مستقل، بعد استئذان أسرته الكريمة، لكن ذلك يحتاج لجهد وعمل بالتحقيق والتعليق حتى يكون الإصدار مناسبا ولائقا بذكرى الوليّ الصالح. ولم أستطع لحدّ الآن أن أجد أصول أكثر الأوراد المذكورة، ويبدو أن بعضها كان يُتناقل شفويا عند صوفية المغرب في القرون الأخيرة. أطلب من كل أحد يعرف عن المرحوم شيئا أن يخبرني به، وله أفضل الجزاء من الله بإذنه، على بريدي: ilyassbelga@gmail.com ، أو حساباتي بالفايسبوك والتويتر، أو إلى مدونتي: مدونة إلياس بلكا. وبالمناسبة جميع مقالاتي السابقة عن الأستاذ بمدونتي المذكورة.وقد توفي رحمه الله ورضي عنه وأسكنه عنده بعد فجر يوم الاثنين 7 رمضان 1437، موافق 13 يونيو 2016. وهو إن شاء الله من ملوك الآخرة وكبارها، لكن مؤخرا حكى لي الحاج المصباحي -وهو صدوق- أمرا خاصا استنتجتُ منه أن روحه طليقة في العالم، ليست محبوسة. إذ الأرواح على أحوال شتى: بعضها حرّ يذهب أينما شاء في هذا الوجود، لكن معظمها أسيرُ عالم البرزخ.. في تفاصيل كثيرة راجعها في كتاب "الروح" لابن القيم.وانظر في أول "الإبريز"، ضمن ما كتبه الفقيه علي بن عبد الله الصباغي رحمه الله، قصةَ القبور السبعة القديمة، وأنها كانت بمنزل بعض معارف الشيخ الدباغ، ولم يعرفوها لقِدمها واندثارها، فاتخذوها مكانا لربط الخيل، فقال لهم الشيخ: لا بأس عليكم إلاّ في القبر الفلاني، لأنه لوليّ مستور مات غريبا، فعليكم بعزله وتوقيره.. وفسّر لهم السبب بأن روح هذا الولي مُسرّحة، وروح غيره محبوسة في البرزخ. لذلك لبعض الصدّيقين والصالحين حياة خاصة بعد "الموت" الذي هو مجرّد تغيير حال، وليس عدما، وقِس ذلك على حياة الشهداء: (ولا تحسبن الذين قـُتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.)وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنتعرّف على أكبر الشخصيات التي سلكت بسبب صاحبنا: الدكتور الأمريكي، الفلسطيني الأصل: حسان اليعقوبي رحمه الله، والذي أسميه: الوليّ المُدلل.

هكذا كانت هذه المقالات مجرّد لمحات عن حياة الأستاذ محمد بنبراهيم، زينة فاس وفخرُها، وسيّدها وأميرُها... رحمه الله بأوسع رحمةٍ وأجملِها.

Published on March 25, 2017 09:43

March 17, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (7): كراماته ووِلايته. تأليف: إلياس بلكا.

الولي

العابد: محمد

بنبراهيم

أنصاري (7):

كراماته ووِلايته

.

تأليف: إلياسبلكا.

في معنى الكرامة وأنها حقيقة: أوجّه القارئ الكريم إذا كان يستغرب من الحديث عن الكرامات في زمننا هذا إلى قراءة أيّ كتاب متوافر عن الباراسيكولوجيا، فهذا العلم الحديث يقرّب الموضوع للعقل المعاصر الشكّاك؛ إذ تعرف العلوم الإنسانية اليوم موضوعا يُسمّى بــ "العوالم الممكنة"؛ أو يمكن القراءة عن بعض النظريات الفيزيائية التي ظهرت في العقود الأخيرة حول احتمالات تعدد الأكوان. ذلك لأن الفيزياء مؤخرا بدأت تستكشف بجدّ، وبمنهج علمي، احتمال وجود أكوان أخرى. من ذلك فكرة آلان جوث وبول شتاينهارت اللذان يريان أن كوننا الحالي ما هو إلا نطاق موجود داخل كون جامعٍ أكبر. وتوجد نظرية أخرى في فيزياء الكون تسمى: نظريات الأوتار، وهي ترى أن للكون أبعادا كثيرة. إذ بينما كوننا هذا بأبعاد ثلاثة زائد: الزمن، فإن هذا الكون الأكبر هو بعشرة أبعاد، زائد: الزمن. فتكون الأبعاد: 4 إلى 11، لذلك لا نرى هذا الكون الأكبر الذي انطوى فيه كونُنا الصغير.. فمَن في الكون الأكبر يرانا هو ولا نراه نحن. وتوجد أيضا نظرية فيزيائية تسمى: "الأكوان المتوازية".. ونظرية أخرى تسمى "الكون المضاد".وهذا موضوع شيّق ومعقد، لو كان في العمر فسحة وفي الجهد طاقة.. ربما شرحتُه للقارئ الكريم في سلسلة مقالات، وذلك من وِجهتيْ النظر: الدينية والفيزيائية. وفي انتظار أن أكتب في هذا، إن أذن الله سبحانه، أو يكتب غيري، يمكن للقارئ أن يراجع واحدا من أفضل الكتب في هذه القضايا: "الكون الأنيق" لبراين غرين، أو يقرأ كتابي "الغيب والعقل. دراسة في حدود المعرفة البشرية." كلاهما متاح مجانا على الأنترنت.فالكرامة هي خرق العادة لوليّ، قال ابن تيمية:"منأصول أهـل السنة والجماعة :التصديقبكرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة". أمثلة من كراماته : وقد كانت للأستاذ كرامات كثيرة لم أعرف إلاّ أقلـّها، بينما لم يطلع أحد على معظمها وبقي مجهولا. وقد ترددتُ في ذكر نماذج منها لأن العقل المعاصر قد يُنكرها، وهو الذي يظن أنه يعرف كلّ شيء، بينما الحقيقة أنه لا يعرف شيئا.. والناس أعداء ما جهِلوا. وإذا تقبّـلها بعضهم عدّوها من الحاسة السادسة المعروفة في علم الباراسيكولوجيا، والحقيقة أن ما أثبته هذا العلم لا يعدو أن يكون جزءا بسيطا جدا من عالم الكرامات وخوارق العادات.. لكن لابد من أمثلة. فمِن ذلك أنني ذهبت إليه مرة، وفي الطريق توقّفتُ فتوضأت لأنني أردت أن أدخل عليه طاهرا، فلما استقبلني قال متبسما ما معناه: المؤمن طاهر لا يلزمه الوضوء في جميع أحواله. فعرفتُ أنه كوشِف بحالي. ثم بدأنا نتحدث، وكنت قد رتبتُ في ذهني مجموعة من الأسئلة التي شغلتْ بالي مدة، فكان -على غير عادته- هو من يتكلم أكثر، وفوجئت أنّه يجيبني عن جميع أسئلتي حتى قبل أن أذكرها، وكنتُ أدهش من ذلك فيظهر الدَّهش على وجهي فلا يزيد عن التبسّم، ثم تعوّدتُ ذلك منه فلم أعد أتَعجّب.ومن كراماته أيضا أنه كانت له قدرة على الاطّلاع على بواطِن الناس، فربما دخلتْ عليه مجموعة فيقرأ بواطنهم واحدا واحدا. ومرّة زارته مجموعة فقال لي: أتعرفهؤلاء؟ ما كنت أتوقع أن أفضلهم وأكثرهم صفاءً هو فلان. وهوشخصية خاملة "عادية" لا يظنّ بها ذلك أحد من الناس.لذا كنت أحاول حفظ باطني من كل خاطِر سيّء حين أكون معه.. ثماكتشفت ببعض القرائن أنه يدري بعض أحوالي حتى مع البُعد عنه.. فاستسلمتُ.ومنها حصول البركة في حياته ورزقه وعمله، مع كونه موظفا حكوميا بالإدارة ذو دخل محدود.ومن كراماته رضي الله عنه: أنه كان محفوظا طيلة حياته، مثلا كثيرا ما كنت أزوره في بيته، فأجد الباب مُشرعا مفتوحا على مصراعيه، فأدخل مباشرة إلى غرفته التي يستقبل فيها الناس. واستأذنته مرة أن أغلق الباب بعد انصرافي، فقال لي: "دَعْه كما وجدتَه". كذا ديدنه بالنهار والليل.. وهذا في مدينة يُظللها الخوف، فترى كلَّ بيت فيها يغلق على نفسه متحصنا بالأسوار والنوافذ الحديدية. ولم أكن أتعجّب من هدوئه وطمأنينته هو، بل من سريان هذه السكينة إلى أهله وأسرته.ومن كراماته ما حدّثنيه بنفسه أنه في ليلة قيام وذِكر.. فجأة امتلأت الغرفة (وهي صالون الضيوف بحجم ستة أمتار في سبعة) بالرجال وقد جلسوا على الأرائك متزاحمين حتى ما كان أحدهم يستطيع تحريك وجهه، وإلاّ اصطدم بوجه الجليس عن يمينه أو شماله.. قال لي: فلما رأيتُ ذلك توجهتُ إلى الله وقلتُ: يا ربّ، أنا لا أريد جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل.. ولا أحد. أنا أريدك أنت يا الله، وأريد وجهك الكريم. قال: بمجرّد أن أكملت هذا الدعاء "تبخّر" الرجال وذهبوا كلهم وعادت الغرفة فارغةً كما كانت.ومنها أنه أحيانا كان يأتي من الغيب من يوقظه لقيام الليل على الساعة الواحدة، حدثني بهذا بنفسه وأخبرني بذلك أيضا أحد أصدقائه وكان معه في غرفة الفندق بمكة حين ذهبا للعمرة معا. ولهذا نظائر، فقد كتب محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس، 2/74، عن المقرئ أحمد ابن القس السراج رحمه الله: "كان له وِرد من التنفل في النصف الأخير من الليل، فربما غلبته عيناه عن القيام في بعض الليالي، فيأتيه آت يوقظه، يقول له: أبا العباس، قـُم." وكان الأستاذ يعرف اسم الله الأعظم، لم أطلبه منه لأنه سوء أدب، لكنه في المناقشة حاول أن يشرحه لي فلم أفهم؛ وقد قال الشعراني في المنن الكبرى، حين ذكر مِن نعَم الله عليه أن عرّفه باسمه الأعظم: "وبالجملةفلا يطلِع عليه أحدٌ إلاّ من طريق الكشف".ومنها توقفه عن الدواء في آخر عمره، وإصراره على ذلك، رغم المرض العضال ورغم توسلات أهله؛ إذْ جاءته إشارة إلهية أن أَقدِمْ علينا.. كما أخبرني بنفسه. وحين عرفتُ منه هذا الأمر في صيف 2015 أدركتُ أنه لن يتجاوز صيف 2016؛ وكذلك كان.ومنها ما أخبرني صديقه الحاج المصباحي لطف الله به، وكان هو من تولى الإشراف على تجهيز جنازته، أنه بينما يُغسلونه صدرتْ من المرحوم ابتسامة جميلة واستثنائية، هي ابتسامة فرحٍ ورضا.وقد كان المَشْرب الصوفي للأستاذ ملامتيا، والمَلامتية من أرفع وأفضل المشارب بلا خلاف.قال السهروردي في "عوارف المعارف": "الملامتية لهم مزيد اختصاص بالإخلاص، يرون كتم الأحوال والأعمال، ويتلذذون بكتمها؛ حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته." وانظر للتوسّع كتاب الملامتية والصوفية وأهل الفتوة، لأبي العلا عفيفي.لذلك كانت أقوى كراماته التي لا أزال أتعجّب منها هي: ستر أحواله، فقد كان كتوما لا يخبر عن مشاهداته ولا يذكر عباداته حتى خفِي حاله عن الأكثرية الساحقة من معارفه وذويه.. فكان يَتعبّد في خفاء ما أمكنه، فلم يعرف الأكثرون أكثر عباداته، وإذا اطلعوا على بعضها فعلى العبادات البدنية من صلاة وصيام. أماعبادته الباطنة وعِرفانه فالنادر من أخذ بهما عِلما. وبالجملة ما عرف حالـَه على الحقيقة إلاّ اللهُ، إذ الملائكة نفسها لا تطـّلع على بعض أعمال القلوب، فكيف بغيرهم؟ مقامه في الولاية : وقد تفكرت طويلا، واستخرت الله سبحانه ثلاثة أيام، وكانت هذه الاستخارة منذ شهور، ثم أعدتها أربعة أيام من قريب، فظهر لي أن أكتب رأيي وظنّي في نوع ولاية الأستاذ، إذ لاشكّ في ولايته -عندي وعند من عرفه-؛ لكنني لم أعرف نوعها، وحاولت "استدراجه" ليقول لي، لكنه كعادته يأبى ويتهرّب.. فأقول: ظني الغالب -من خلال ثقافتي في الموضوع ومن خلال القرائن والمخالطة- أن الأستاذ محمد كان رضي الله عنه من طبقة رفيعة من الأولياء تسمى بـ: الأبدال. جاء ذكرهم في أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين جمعها السيوطي وغيره، ويمكن لمن أراد التوسّع مطالعة رسالته: الخبر الدالّ على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال.منها ما رواهالطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن، فبِهم تُسقون، وبهم تنصَرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانَه آخر." قال قتادة: لسنا نشك أن الحسن منهم (أي البصري). قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى في مجمع الزوائد: إسناده حسن. وأقول بدوري: إن شاء الله لا أشك أن الأستاذ بنبراهيم منهم أيضا.أصل ذلك أن الوجود مملكة، فالله سبحانه هو الملك، له حضرة وخواص وجنود.. ثم الأولياء مملكة على صورة هذه المملكة الإلهية، فيها القطب، أي كبير الأولياء، ثم الجلساء والوزراء.. ومراتب كثيرة، لكلٍّ دوره وعمله. ثم المجتمع البشري على صورة هذه المملكة الوِلائية أيضا، فتجد الملك ومعاونيه وجنوده.. فما يظنّه الناس أصلا إنما هو مجرد صورة باهتة وبسيطة لعوالم الملك والملكوت. لذلك فالأبدال طبقة من نخبة الصالحين، ولهم وظائف معينة، كالملائكة أصناف: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء)، ولكلِّ صنفٍ وظيفتُه: (وما مِنّا إلاّ له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون). وآخر الكلام أن الأستاذ بنبراهيم رضي الله عنه كان مَلِكا، والناس لا يشعرون، لأنهم لا يعرفون من الملوك إلاّ صاحبَ تاج فوق رأسه جالسا على عرشه.. ولو أمعنوا النظر لرأوا التاج، لكن الحسّ غلب عليهم فأنساهم سَعةَ الوجود.يتبع..

في معنى الكرامة وأنها حقيقة: أوجّه القارئ الكريم إذا كان يستغرب من الحديث عن الكرامات في زمننا هذا إلى قراءة أيّ كتاب متوافر عن الباراسيكولوجيا، فهذا العلم الحديث يقرّب الموضوع للعقل المعاصر الشكّاك؛ إذ تعرف العلوم الإنسانية اليوم موضوعا يُسمّى بــ "العوالم الممكنة"؛ أو يمكن القراءة عن بعض النظريات الفيزيائية التي ظهرت في العقود الأخيرة حول احتمالات تعدد الأكوان. ذلك لأن الفيزياء مؤخرا بدأت تستكشف بجدّ، وبمنهج علمي، احتمال وجود أكوان أخرى. من ذلك فكرة آلان جوث وبول شتاينهارت اللذان يريان أن كوننا الحالي ما هو إلا نطاق موجود داخل كون جامعٍ أكبر. وتوجد نظرية أخرى في فيزياء الكون تسمى: نظريات الأوتار، وهي ترى أن للكون أبعادا كثيرة. إذ بينما كوننا هذا بأبعاد ثلاثة زائد: الزمن، فإن هذا الكون الأكبر هو بعشرة أبعاد، زائد: الزمن. فتكون الأبعاد: 4 إلى 11، لذلك لا نرى هذا الكون الأكبر الذي انطوى فيه كونُنا الصغير.. فمَن في الكون الأكبر يرانا هو ولا نراه نحن. وتوجد أيضا نظرية فيزيائية تسمى: "الأكوان المتوازية".. ونظرية أخرى تسمى "الكون المضاد".وهذا موضوع شيّق ومعقد، لو كان في العمر فسحة وفي الجهد طاقة.. ربما شرحتُه للقارئ الكريم في سلسلة مقالات، وذلك من وِجهتيْ النظر: الدينية والفيزيائية. وفي انتظار أن أكتب في هذا، إن أذن الله سبحانه، أو يكتب غيري، يمكن للقارئ أن يراجع واحدا من أفضل الكتب في هذه القضايا: "الكون الأنيق" لبراين غرين، أو يقرأ كتابي "الغيب والعقل. دراسة في حدود المعرفة البشرية." كلاهما متاح مجانا على الأنترنت.فالكرامة هي خرق العادة لوليّ، قال ابن تيمية:"منأصول أهـل السنة والجماعة :التصديقبكرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة". أمثلة من كراماته : وقد كانت للأستاذ كرامات كثيرة لم أعرف إلاّ أقلـّها، بينما لم يطلع أحد على معظمها وبقي مجهولا. وقد ترددتُ في ذكر نماذج منها لأن العقل المعاصر قد يُنكرها، وهو الذي يظن أنه يعرف كلّ شيء، بينما الحقيقة أنه لا يعرف شيئا.. والناس أعداء ما جهِلوا. وإذا تقبّـلها بعضهم عدّوها من الحاسة السادسة المعروفة في علم الباراسيكولوجيا، والحقيقة أن ما أثبته هذا العلم لا يعدو أن يكون جزءا بسيطا جدا من عالم الكرامات وخوارق العادات.. لكن لابد من أمثلة. فمِن ذلك أنني ذهبت إليه مرة، وفي الطريق توقّفتُ فتوضأت لأنني أردت أن أدخل عليه طاهرا، فلما استقبلني قال متبسما ما معناه: المؤمن طاهر لا يلزمه الوضوء في جميع أحواله. فعرفتُ أنه كوشِف بحالي. ثم بدأنا نتحدث، وكنت قد رتبتُ في ذهني مجموعة من الأسئلة التي شغلتْ بالي مدة، فكان -على غير عادته- هو من يتكلم أكثر، وفوجئت أنّه يجيبني عن جميع أسئلتي حتى قبل أن أذكرها، وكنتُ أدهش من ذلك فيظهر الدَّهش على وجهي فلا يزيد عن التبسّم، ثم تعوّدتُ ذلك منه فلم أعد أتَعجّب.ومن كراماته أيضا أنه كانت له قدرة على الاطّلاع على بواطِن الناس، فربما دخلتْ عليه مجموعة فيقرأ بواطنهم واحدا واحدا. ومرّة زارته مجموعة فقال لي: أتعرفهؤلاء؟ ما كنت أتوقع أن أفضلهم وأكثرهم صفاءً هو فلان. وهوشخصية خاملة "عادية" لا يظنّ بها ذلك أحد من الناس.لذا كنت أحاول حفظ باطني من كل خاطِر سيّء حين أكون معه.. ثماكتشفت ببعض القرائن أنه يدري بعض أحوالي حتى مع البُعد عنه.. فاستسلمتُ.ومنها حصول البركة في حياته ورزقه وعمله، مع كونه موظفا حكوميا بالإدارة ذو دخل محدود.ومن كراماته رضي الله عنه: أنه كان محفوظا طيلة حياته، مثلا كثيرا ما كنت أزوره في بيته، فأجد الباب مُشرعا مفتوحا على مصراعيه، فأدخل مباشرة إلى غرفته التي يستقبل فيها الناس. واستأذنته مرة أن أغلق الباب بعد انصرافي، فقال لي: "دَعْه كما وجدتَه". كذا ديدنه بالنهار والليل.. وهذا في مدينة يُظللها الخوف، فترى كلَّ بيت فيها يغلق على نفسه متحصنا بالأسوار والنوافذ الحديدية. ولم أكن أتعجّب من هدوئه وطمأنينته هو، بل من سريان هذه السكينة إلى أهله وأسرته.ومن كراماته ما حدّثنيه بنفسه أنه في ليلة قيام وذِكر.. فجأة امتلأت الغرفة (وهي صالون الضيوف بحجم ستة أمتار في سبعة) بالرجال وقد جلسوا على الأرائك متزاحمين حتى ما كان أحدهم يستطيع تحريك وجهه، وإلاّ اصطدم بوجه الجليس عن يمينه أو شماله.. قال لي: فلما رأيتُ ذلك توجهتُ إلى الله وقلتُ: يا ربّ، أنا لا أريد جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل.. ولا أحد. أنا أريدك أنت يا الله، وأريد وجهك الكريم. قال: بمجرّد أن أكملت هذا الدعاء "تبخّر" الرجال وذهبوا كلهم وعادت الغرفة فارغةً كما كانت.ومنها أنه أحيانا كان يأتي من الغيب من يوقظه لقيام الليل على الساعة الواحدة، حدثني بهذا بنفسه وأخبرني بذلك أيضا أحد أصدقائه وكان معه في غرفة الفندق بمكة حين ذهبا للعمرة معا. ولهذا نظائر، فقد كتب محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس، 2/74، عن المقرئ أحمد ابن القس السراج رحمه الله: "كان له وِرد من التنفل في النصف الأخير من الليل، فربما غلبته عيناه عن القيام في بعض الليالي، فيأتيه آت يوقظه، يقول له: أبا العباس، قـُم." وكان الأستاذ يعرف اسم الله الأعظم، لم أطلبه منه لأنه سوء أدب، لكنه في المناقشة حاول أن يشرحه لي فلم أفهم؛ وقد قال الشعراني في المنن الكبرى، حين ذكر مِن نعَم الله عليه أن عرّفه باسمه الأعظم: "وبالجملةفلا يطلِع عليه أحدٌ إلاّ من طريق الكشف".ومنها توقفه عن الدواء في آخر عمره، وإصراره على ذلك، رغم المرض العضال ورغم توسلات أهله؛ إذْ جاءته إشارة إلهية أن أَقدِمْ علينا.. كما أخبرني بنفسه. وحين عرفتُ منه هذا الأمر في صيف 2015 أدركتُ أنه لن يتجاوز صيف 2016؛ وكذلك كان.ومنها ما أخبرني صديقه الحاج المصباحي لطف الله به، وكان هو من تولى الإشراف على تجهيز جنازته، أنه بينما يُغسلونه صدرتْ من المرحوم ابتسامة جميلة واستثنائية، هي ابتسامة فرحٍ ورضا.وقد كان المَشْرب الصوفي للأستاذ ملامتيا، والمَلامتية من أرفع وأفضل المشارب بلا خلاف.قال السهروردي في "عوارف المعارف": "الملامتية لهم مزيد اختصاص بالإخلاص، يرون كتم الأحوال والأعمال، ويتلذذون بكتمها؛ حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته." وانظر للتوسّع كتاب الملامتية والصوفية وأهل الفتوة، لأبي العلا عفيفي.لذلك كانت أقوى كراماته التي لا أزال أتعجّب منها هي: ستر أحواله، فقد كان كتوما لا يخبر عن مشاهداته ولا يذكر عباداته حتى خفِي حاله عن الأكثرية الساحقة من معارفه وذويه.. فكان يَتعبّد في خفاء ما أمكنه، فلم يعرف الأكثرون أكثر عباداته، وإذا اطلعوا على بعضها فعلى العبادات البدنية من صلاة وصيام. أماعبادته الباطنة وعِرفانه فالنادر من أخذ بهما عِلما. وبالجملة ما عرف حالـَه على الحقيقة إلاّ اللهُ، إذ الملائكة نفسها لا تطـّلع على بعض أعمال القلوب، فكيف بغيرهم؟ مقامه في الولاية : وقد تفكرت طويلا، واستخرت الله سبحانه ثلاثة أيام، وكانت هذه الاستخارة منذ شهور، ثم أعدتها أربعة أيام من قريب، فظهر لي أن أكتب رأيي وظنّي في نوع ولاية الأستاذ، إذ لاشكّ في ولايته -عندي وعند من عرفه-؛ لكنني لم أعرف نوعها، وحاولت "استدراجه" ليقول لي، لكنه كعادته يأبى ويتهرّب.. فأقول: ظني الغالب -من خلال ثقافتي في الموضوع ومن خلال القرائن والمخالطة- أن الأستاذ محمد كان رضي الله عنه من طبقة رفيعة من الأولياء تسمى بـ: الأبدال. جاء ذكرهم في أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين جمعها السيوطي وغيره، ويمكن لمن أراد التوسّع مطالعة رسالته: الخبر الدالّ على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال.منها ما رواهالطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن، فبِهم تُسقون، وبهم تنصَرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانَه آخر." قال قتادة: لسنا نشك أن الحسن منهم (أي البصري). قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى في مجمع الزوائد: إسناده حسن. وأقول بدوري: إن شاء الله لا أشك أن الأستاذ بنبراهيم منهم أيضا.أصل ذلك أن الوجود مملكة، فالله سبحانه هو الملك، له حضرة وخواص وجنود.. ثم الأولياء مملكة على صورة هذه المملكة الإلهية، فيها القطب، أي كبير الأولياء، ثم الجلساء والوزراء.. ومراتب كثيرة، لكلٍّ دوره وعمله. ثم المجتمع البشري على صورة هذه المملكة الوِلائية أيضا، فتجد الملك ومعاونيه وجنوده.. فما يظنّه الناس أصلا إنما هو مجرد صورة باهتة وبسيطة لعوالم الملك والملكوت. لذلك فالأبدال طبقة من نخبة الصالحين، ولهم وظائف معينة، كالملائكة أصناف: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء)، ولكلِّ صنفٍ وظيفتُه: (وما مِنّا إلاّ له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون). وآخر الكلام أن الأستاذ بنبراهيم رضي الله عنه كان مَلِكا، والناس لا يشعرون، لأنهم لا يعرفون من الملوك إلاّ صاحبَ تاج فوق رأسه جالسا على عرشه.. ولو أمعنوا النظر لرأوا التاج، لكن الحسّ غلب عليهم فأنساهم سَعةَ الوجود.يتبع..

Published on March 17, 2017 17:10

March 12, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (6): عـــــبادة الأربعـــين ســـنة. تأليف: إلياس بلكا.

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (6): عـــــبادة الأربعـــين ســـنة . تأليف: إلياسبلكا.

هنا بالمغرب.. بـ"المغرب الأقصى، فيالأرض التي تُنبت الصالحين كما تنبت الكلأ.."،كما كتَب ابن قنفذ القسنطيني في كتابه "أنس الفقير وعزّ الحقير"،ص63.. ، وبفاس تحديدا، عاشأحد هؤلاء الصالحين الذين كانت حياتهم أمرا عَجبا، إذ فيها أشياء كنّا نقرؤها في كتب السلف، ولم نكن نظن أنها موجودة إلى اليوم، فإذا بها أقرب إلينا ممّا نتصوّر.إنه الرجل الربّاني محمد بن إبراهيم أنصاري، المتوفى برمضان الماضي، الموافق لشهر يونيو.. وليٌّ من أولياء الله الصادقين. ولاية الله : والمؤمنون أولياء الله سبحانه، بمعنى أنهم يعبدونه ويحبونه ويوالونه.. هذا المعنى العام. ثم فيهم طبقة أشد حبّا لله وأحرص على طاعته وطلب مرضاته، زهدوا في الدنيا وتعلـّقوا بربهم، هؤلاء هم: "الأولياء" بالمعنى الخاص، وإليهم وإلى طريقهم وصِفاتهم الإشارة في حديث البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى قال:من عادَىلِي وَليا، فقد آذَنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبُّ إلي ممَّا افترَضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش، ورجله التي يمشي بها، ولئِن سألني لأُعطِينّه، ولئن استعاذني لأُعِيذنّه.وهؤلاء الأولياء طبقات وأصناف ودرجات.. يشكِّلون عالَما قائما بذاته، هو عالم بشري وملكوتي في آن، يتداخل مع عالمنا المادي الضيق من حيث لا نحسّ ولا نرى.. لكنه عالم حقيقي، يمكن القراءة عنه في كتاب الرسالة للقشيري قديما، والمدخل إلى التصوف الإسلامي لأبي الوفا التفتازاني حديثا.. أو بشكل أكثر تخصصا يمكن الاطلاع على كتاب "ختم الأولياء" للحكيم الترمذي، أو"مملكة الولاية عند ابن عربي "لعبد الباقي مفتاح. قيام الأربعين سنة : وقد رأينا كيف مرّ الأستاذ رضي الله عنه بجَذبة إلهية، وكيف أخذ بيده شيخُه علي العلمي في عروجه الروحي إلى الله. ثم بعدها بسنين قليلة، حين انتصف عِقد السبعينيات، حدث تَحولٌ كبير في حياة الأستاذ محمد، إذ بدأ يحيي الليل بالقيام والقراءة والذكر، وكلما تقدّم في العمر أكثر زادت عبادته أكثر، حتى كان يقوم أكثر الليل. واستمر على هذا الحال حتى آخر عمره، لمدة أربعين سنة، كانت البداية في العشر الأوائل، فكان يقوم كثيرا من الليل، وفي الثلاثين سنة الأخيرة انتظم له القيام والصيام، وأصبح يقوم أكثر الليل. كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ حوالي الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف، فيقضي الليل كله في التعبُّـد والصلاة والذكر والدعاء حتى يصلي الفجر، فإذا صلّى الفجر جلس يقرأ القرآن والأوْراد حتى الساعة السابعة، ثم يَخرج لزيارة والديه والإفطار معهم، وكان بارّا بِهما جدا، ومن هناك يذهب لعمَله الوظيفي، فيقضي هناك عامة النهار، ثم يعود لبيته مساءً وقد نال منه التعب كلَّ منال.. ولميكن ينام بالنهار إلاّ أحيانا، وإذا نام كان نومُه قليلا جدا، فإن كان صائما فلا ينام أصلا.هكذا كلّ يوم لمدة أربعين سنة، بلا استثناء في الصيف أو الشتاء، في أيام العمل أو العطل.. الخ.ورغم تكتّمه رحمه الله على أحواله، إلاّ أنه أخبرني بموضوع قيامه هذا ومدّته، كأنه أراد إبلاغي بأمرٍ يعرف أنه لا أحد يمكن أن يعرفه على حقيقته إلاّ هو.. إذ كيف يعرف النائم ماذا يفعل الصّاحي؟ لذلك فقيامه الليل بداية من الواحدة صباحا بدون انقطاع هو أمر استمر عليه أربعين سنة، كان في العشر الأوائل يخف أحيانا، لكنه في الثلاثين سنة الأخيرة اشتدّ وثبت. وهذا أمر كما قال لي بنفسه خارج مقدور البشر، ليس فقط لأنه كان يقوم أكثر الليل، بما في ذلك ليالي الشتاء الباردة والطويلة، بل أيضا لأنه بعد صلاة الفجر يجلس للذكر والتلاوة، ثم إلى العمل -الذي رأينا صعوبته- إلى السادسة مساء.فلا شك أنه لصِدقه ومجاهدته أمدّه الله بقوّة من عنده.

نسكه وتعبّده: وكان رحمه الله أيضا صوّاما، بل عزم مرّة على أن يصوم صيام داود، أي يصوم يوما ويفطر يوما، ولم أسأله هل كانت نيته التمهيدَ لصيام الدهر.. لكنه نُهِي عن ذلك، فـ"اقتصر" على صيام الاثنين والخميس دائما، صيفا وشتاء، في أيام العمل والعطل، لا فرق، مع سائر السنن والنوافل المعروفة في الصيام.. ومجموع ذلك يكون أكثر قليلا من ثلث العام، والثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.وكان من أخلاقه رضي الله عنه: الكرم وإطعام الطعام، فيرسله إلى الطلاب كل أسبوع، لا يترك عادته هذه سنين طويلة، إضافة طبعا لمنيستقبلهم بمنزله، وكانوا كُثراً كالنهر الجاري لا ينقطع. وهو كثير الصدقة، بلجعل لبعض المحتاجين مُرتّبا شهريا لسنوات طويلة جدا. وكان بثيابه جيب خاصّ لمال الصدقة لا يخلطه بغيره أبدا. وكذلك حجّ واعتمر.. وبالجملة، فقد كان لا يعلم بابا من الخير والطاعة إلاّ ودخله وشارك فيه. أما الدعاء، فهو صاحبُه، لا يتركه ليلا ونهارا، سرّا وعلانية، فغلبتْ عليهالعبوديةُ واضطرارُها وذلُّها لله.ولم يكن صاحب دعوى، لا في قليل ولا في كثير، بل كان مفوِّضا أمرَه لربه، راضيا بقضائه وقدره، لا تحدّثه نفسه أن ينازع فيه ولو بطريق مشروع.كما كان رضي الله عنه دائم الذكر، مُتّصل الفكرة، باللسان والجَنان.. وربما حسِب من لا يعرفه أنه شارد الذهن أحيانا، أو يتفرّج حين يجلس في حديقة أمامه، بينما الحقيقة أنه يذكر بقلبه.. بل هو ممّن سجد قلبُه لله أبدا، وقد أمضى سهل التستري سنين يسأل عن سجود القلب الذي شاهده من نفسه فحيّره أمره، حتى لقِي شيخا من عبادان، فسأله: أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: نعم، وإلى الأبد.وكان حريصا على وقته، فلا تراه إلاّ في عبادة أو ذكر أو مذاكرة، أو في عمله المهني، إذ كان يعيش بكدّ يده وعرق جبينه. ولم يدّع يوما مشيخة، ولم يحرص على تقريب أحد أو جمع جماعة.. لكنه لم يكن يردّ أحدا طلبه في شيء، لأنه كان يشهد أن الله سبحانه هو الذي هدى هذا الطالب إليه وأرسله له. وكان وقّافا عند حدود الشريعة مراعيا لأحكامها، لا يترخّص إلاّ قليلا. ولم يكن عابدا فقط، بل كان أيضا من كبار العارفين، والفرق بينهما معروف لدى أهل هذا الشأن.. فالعارف له زيادة معرفة بالله وصفاته وأفعاله، بخلاف العابد الصّرف. لكنهلم يكن يتكلم في هذا الباب إلاّ نادرا خاصة مع أمثالي ممّن لا يفهمون عالم العرفان ولم يحيطوا به خبرا.. وقد جرّب ذلك معي فتبيّن له أنني أجهل كليّة ما يشير إليه، فتركه. فتصوّفه سني سلوكي تربوي عملي صحيح.

رحمه الله وجزاه عنّا كل خير، وألحقنا به في جوار الله الحليم الكريم.

Published on March 12, 2017 16:49

March 3, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (5): شيـــــــــــخه: مولاي علي العلمي.

الولي

العابد:

محمد

بنبراهيم

أنصاري

(5)

:

شيـــــــــــخه:

مولاي علي العلمي

.

تأليف: إلياس بلكا.

(الصورة الوحيدة للشيخ، وتعود إلى سنة 1936)

نواصل الحديث عن شخصية الأستاذ بنبراهيم وتصوّفه وأخلاقه، فنخصّص حلقة اليوم لشيخه الكبير المعروف في حياته وبين معارفه بــ: مولاي علي العلمي، أو مولاي علي الشريف. فقد كان رضي الله عنه هو الذي أخذ بيده وعلّمه الأوراد ولقـّنه الأذكار، وكان الشخصية الأكثر تأثيرا في حياة الأستاذ بنبراهيم، وكانت بينهما محبة عظيمة، فكان الأستاذ يتحدث عنه وعن مآثره وأخلاقه وتصوّفه إلى آخر أيامه، بل يأسف على ما فاته منه. كان يخرج من عمله على الساعة السادسة مساء ويقود سيارته، أحيانا بسرعة جنونية، (وقد تحدثنا في المقال الأخير عن "الأزمة" التي تكون مقدمة لسلوك الطريق عند كثير من الصالحين)، لدرجة أنه كان لا يعرف من يَسوقها فعلا، وذلك في منعرجات جبال مقدمة الريف، فيصل إلى شيخه بخلوته ويجلس معه قليلا، أو بحسب ما تيسّر، ثم يقفل عائدا إلى فاس حيث في الصباح على الساعة الثامنة يكون بمكتبه. وقد أثمرتْ هذه الصحبة، ففُتِح للأستاذ علىيدشيخه العلمي.. والفتح -إذا أردنا تلخيص أمره في جملة واحدة- هو انفتاح البصيرة وقدرتها على الإبصار، وهذه البصيرة القلبِية أوسع وأعظم بما لا يُقاس من البصر الحسي لأنها من مُتعلقات الروح، أو قُل من "حواسّها". مرة شرح لي الأستاذ بنبراهيم الفتح بلغة بسيطة وجميلة،فقال: هوكأنكدخلتَإلىميدانفسيحشبهمظلم، فأنت لا تكاد ترى شيئا، وفجأة اشتعلتْ أنوار كثيرة قوية فأضاءت المكان كله.. فتحدُث المفاجأة ويقع الدهش، ويرى المرء ما لم يكن يرى: (لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشَفنا عنك غطاءَك فبصرُك اليوم حديدٌ.) وإذا أراد القارئ التفاصيل، فإن من أحسن من شرح "الفتح" وفصّل مراحله وما يحدث فيه الشيوخُ: الدباغ في الإبريز، والتيجاني في روح المعاني، وابن عربي في كثير من كتبه، خاصة الفتوحات المكية.وقد ظلت هذه الصلة وطيدة وثيقة بين الشيخ والتلميذ حتى توفي السيد علي العلمي رحمه الله. فكان بنبراهيم هو الوارث لشيخه، كما صرّح بذلك مولاي علي له ولغيره، لدرجة أنه كان يعتبره ابناً له، فهي البنوة الروحية المعروفة في التصوف.كان بنبراهيم يزوره بصفة دورية، وأحيانا يمكث عنده الأيام الطوال إلى الشهر، وكان لهما خلوة خاصة.. وأملى عليه كثيرا من الأذكار والأدعية التي في مجموع أوراده.وكان ممّا ورِثه الأستاذ عن هذا الشيخ: قضاء الحاجات -ومنها التداوي- بسورة الفاتحة، حتى كان –أي بنبراهيم في بدايته- يقرؤها آلاف المرات في اليوم.. وهذه الموهبة الإلهية تعود لعمّ الشيخ العلمي، فانتقلت إلى أخيه محمد والد الشيخ علي، ثم إلى الشيخ علي، ثم إلى بنبراهيم. إنها -بتعبير الفيلسوف الفرنسي المسلم "روني غينو" أو يحيى عبد الواحد- البركة التي تنتقل من الشيخ للتلميذ في سلسلة متصلة، قد تستمر وقد تنقطع عند حلقة ما. أصل ذلك أن القرآن الكريم شفاء مادي ومعنوي، ثبت ذلك بالآيات كما قال تعالى: }وَنُنَزِّل مِنْ الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ{،وبالأحاديثكحديثأبيسعيدالخدريفيصحيحالبخاريعنالصحابةالذينمرّوابحَيّمنالعرب وقد لُدغ كبيرهم بالسمّ، فقرأ صحابي عليه سورةالفاتحة،فبرأالرجل. قالابنالقيمفيكتابهزادالمعاد: "اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻭاء اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺩْﻭاء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻣﺎ ﻛُﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﺆﻫَّﻞ ﻭﻻ ﻳُﻮﻓﻖ للاﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻪ، ﻭﺇﺫا ﺃﺣﺴﻦ اﻟﻌَﻠﻴﻞُ اﻟﺘﺪاﻭﻱ ﺑﻪ، ﻭﻭَﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺩاﺋﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺗﺎﻡ، ﻭاﻋﺘﻘﺎﺩ ﺟﺎﺯﻡ، ﻭاﺳﺘﻴﻔﺎءِ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻟﻢ ﻳﻘﺎﻭﻣﻪ اﻟﺪاء ﺃﺑﺪا." ثم حكى بعض تجاربه الشخصية.فهذا علم مستقل يعرفه أصحابه يسمى: خَواصّ القرآن الكريم.وقد نفع الله بالشيخ علي خَلقا كثيرين جدا، قصدوه للعلاج، حتى كان مشهورا في المنطقة بذلك. وكذلك طالما نفع الأستاذ بنبراهيم الناسَ المرضى والحيارى وأهل البلاء، بسورةالفاتحة وغيرها من السور والأذكار، يرقَي بها المحتاج أو يعطيه الذِّكْر المناسب. ولا يعلم غيرُ الله عددَ هؤلاء، فقد قدّرهم صديقه المُقرّب الأستاذ حسن ميكو بما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف إنسان، بل جزم بأن العدد الحقيقي أكبر من هذا بكثير قد يصل لخمسة آلاف.والجميل في الشيخين: العلمي وبنبراهيم أنهما كان يفعلان ذلك لوجه الله الكريم، ولا يقبلان أيّ تعويض مادي على ذلك.. بل كان بنبراهيم –كما خبرتُ ذلك منه مرارا- لا يقبل حتى الهدية: لا هدايا المُحبين ولا غيرهم، لا هدية سبب ولا هدية المحبة الخالصة بلا سبب. نرجع إلى الشيخ علي، فقد كان أبوه محمد من كبار الأولياء الصالحين، عاش بصيرا معظم حياته، وكان مُجاب الدعوة، وكانت له خلوة اعتكف فيها -متعبدا صوّاما قوّاما ذاكرا..- ما يزيد على الأربعين سنة في عزلة شبه تامة. وقد كان شأن الأب محمد أكبر وأجلّ من مقام ابنه كما أخبرني بذلك الأستاذ بنبراهيم.كذلك كانت زوجته – التي أنجبت له عليّا وابنا آخر- من الصالحات التقيّات. وتوفي رضي الله عنه حوالي 1905 ودُفن بمسجد الخليعة، وقبره معروف عند السكان. وكان مُعمّرا، فيكون وُلد فيما لا يقل عن 1820.وقصة استيطان هذه الأسرة العَلمية لبني فراسن، أنهم جاؤوا أولا من جبل علَم إلى فاس، وكان أحد أعضاء الأسرة مؤذنا بها، فعُرفت ذريته بالعلمي المؤذن أو المودّن؛ ومن فاس هاجروا إلى ما يُعرف الآن بدوار زادرة بتاهلة بإقليم تازة، وبها موطن أحد أشهر الأجداد، وكان من الصالحين، وهو الشيخ أحمد المودن دفين دوار “أغبال“ بتاهلة، بمكان يُسمى: أربعاء باب الشجرة. ثم من أحفاد الشيخ أحمد المؤذن مَن انتقل إلى آيت تسول بجنوب مقدمة جبال الريف، وهي قبائل أمازيغية الأصل، وإلى بني فراسن بالضبط، بمكان يُسمى الخليعة. والشيخ علي العلمي من أحفاد هذا الجد أحمد المودن، عاش هو وأبوه الشيخ محمد بهذه المنطقة، ثم انتقل الشيخ علي إلى سيدي عبد الجليل في زمن متأخر.ولد مولاي علي حوالي 1900، وتركه أبوه يتيما ابن خمس سنين، وتعلّم بالمنطقة؛ وعند دخول الاستعمار الفرنسي، ومع الفوضى العامة، نُهِبتْ معظم أملاكه، فهرب بأسرته لغابة مجاورة، وكانت ظروفا شديدة .. لكنه عاد بعد حوالي سنة وعوّضه الله خيرا.ثم انخرط مع المقاومة الوطنية وكان عضوا فاعلا فيها ضد الفرنسيين، فألقوا عليه القبض وأودعوه بسجن إفران، ثم نُقل لسجن آزرو، فأمضى فيهما سنتين، من 1936 إلى 1938، تعرّض فيها لعنَت الفرنسيين واضطهادهم، ونال نصيبه من التعذيب.. رضي الله عنه.بعدها بزمان تولّى مشيخة المنطقة بضغط من القبائل والقائد.. وذلك لفترة محدودة، إذ وقف عليه أبوه في المنام ونصحه بالانسحاب، فترك السياسة وشؤونها، وتفرّغ لعباداته وفلاحته وتربيته لسكان المنطقة.ونُوجّه لفهم بعض وظائف أمثال الشيخ العلمي في بيئته القَبَلية بمراجعة ما كتبه المؤرخ عبد الرحمن المودن في رسالته الجامعية: البوادي المغربية قبل الاستعمار (قبائل إيناون والمخزن ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر)، وهذه هي المنطقة التي عاش فيها الشيخ، وانظر خصوصا ما كتبه عن الدور السياسي والاجتماعي للأشراف الوزانيين، وتمثـّلهم لنوع من الوساطة بين المخزن والقبائل. وهو عموما دور إيجابي، خاصة في فترات الفوضى.. مع فارق أن الشيخ العلمي اعتزل السلطة وأمورها تماما.وقد أخذ الطريق عن أهم شيوخه: شيخ مغمور يسمى "أحمد الوزاني"، ذو كرامات وفتوحات، صحبه بالسجن وانتفع به كثيرا. لذلك فطريقته في ظننا وزانية، فإن صحّ هذا فهي شاذلية، يبقى هل هي جزولية، أم فاسية (من طريق الشيخ أبي المحاسن)؟ كما يحتمل أيضا أن تكون درقاوية.ثم أمضى في حالة الجذب أربع سنين، بعدها "استفاق" ورجع إلى حاله "الطبيعي". وللجذب معنيان: الأول في مقابلة السلوك، كما رأينا في المقال السابق، وهو المقصود من كلمته التي كانيرددها كثيرا: نظرةٌ منه (أي من الله) تجعل الكافر وليّا.. والثاني في مقابلة الصّحو، وذلك أنه يحدث لبعض المريدين أن يُكشف لهم عن جزء من عالم الغيب بطريقة تنجذب نحوه عقولُهم وأرواحهم، فيظهر للناس أنه بلا عقل، بينما الحقيقة أنه "يعيش" في عالم آخر. والمقصود في حالة الشيخ علي هو الجذب الثاني. وقد عاش الشيخ في طريق الترقية والذكر والعبادة مدة لا تقلّ عن أربعين سنة؛ وكان رحمه الله لا تفارق يده السبحة، ولا يفتر عن الذكر، خاصة بالقلب، حتى كان لسبحته رائحة زكية مجهولة المصدر. ومرّة ذكَر في صبيحة واحدة آية الكرسي أربعة وعشرين ألف مرة، وهو ذِكر قلبي يُطوى فيه الزمان (لتقريب الموضوع اقرأ عن موضوع الزمان في الفيزياء النسبية، فهذا من باب "طيّ الزمان ونشْره" كما قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى). كما كان على تواصل بالحضرة النبوية. أما كراماته فكثيرة، منها شفاء الناس، حتى الحالات المستعصية، والإخبار ببعض المغيبات، والتصرّف المعروف. وفي الدنيا لم يكن عالة على أحد، بل كان فلاحا، يعمل في أرضه بيده. وهي ضيعته بسيدي عبد الجليل، وهي الآن ممّا شمله السدّ. وفيها عاش كثير من أبنائه. وهم عديدون، أكثرهم لحق به الآن، وفيهم صالحون. من أبنائه: الكريم بن الكريم، الأستاذ المثقف: عبد الكريم، فقد أفادني بكثير من المعلومات هنا جزاه الله كل خير.أما قصة فقده لعينه اليمنى في الربع الأخير من عمره أنّه نظر لحاله وعمله فلم ير فيهما شيئا يستحق به جِوار الله، فدعا اللهَ تعالى أن يأخذ أيّ عينٍ يحب، ويترك له الأخرى يدبر بها أمور حياته.. وطلب بذلك أن يُرزق رؤية الله في الآخرة، فقدّم عينَه قُربانا لربّه. فبينما هو يصلح بعض أدوات الحرث فقأتْ حديدةٌ عينَه اليمنى، وذهبوا به للمستشفى لكن اتفق أن كانت أيام عيد الاستقلال، فغاب الأطباء، وحين عاودوا العمل كانت عينه قد تلفتْ. وقد توفي هذا الوليّ الصالح في 25 ديسمبر 1975، ودُفن بخلوة أبيه الشيخ محمد، بمكان يسمى: منطقة الخليعة (وبعضهم يسميها بورقاد بتيفازة)، وهوعندخروجكمنقريةحدّ ولاد زباير -من قبيلة التسول بتازة، قريبا من مدينة واد أمليل- كأنك تتوجّه إلى بلدة تيسة، فبعد حوالي ستة كيلومترات خروجا من ولاد زباير تنعطف يمينا لأربعة كيلومترات أخرى، وله ضريح هناك على يمينك في سفح الجبل.. رضي الله عنه وعن أبيه. أما الشخصية الثانية المؤثرة في صاحبنا فهو الفقيه العلامة: محمد التاودي بن سودة، كان عالما في علوم الشريعة مع مشاركة في علوم التصوف، وكان آية في علم الأسماء. زار الأزهر في طريقه للحج، وحاضر فيه، فأبهر الحضور وأفادهم كثيرا.. لكن يبدو أنه لم يترك كتبا. توفي رحمه الله بفاس ودُفن بمدافن آل سودة بالمدينة القديمة.يتبع..

(الصورة الوحيدة للشيخ، وتعود إلى سنة 1936)

نواصل الحديث عن شخصية الأستاذ بنبراهيم وتصوّفه وأخلاقه، فنخصّص حلقة اليوم لشيخه الكبير المعروف في حياته وبين معارفه بــ: مولاي علي العلمي، أو مولاي علي الشريف. فقد كان رضي الله عنه هو الذي أخذ بيده وعلّمه الأوراد ولقـّنه الأذكار، وكان الشخصية الأكثر تأثيرا في حياة الأستاذ بنبراهيم، وكانت بينهما محبة عظيمة، فكان الأستاذ يتحدث عنه وعن مآثره وأخلاقه وتصوّفه إلى آخر أيامه، بل يأسف على ما فاته منه. كان يخرج من عمله على الساعة السادسة مساء ويقود سيارته، أحيانا بسرعة جنونية، (وقد تحدثنا في المقال الأخير عن "الأزمة" التي تكون مقدمة لسلوك الطريق عند كثير من الصالحين)، لدرجة أنه كان لا يعرف من يَسوقها فعلا، وذلك في منعرجات جبال مقدمة الريف، فيصل إلى شيخه بخلوته ويجلس معه قليلا، أو بحسب ما تيسّر، ثم يقفل عائدا إلى فاس حيث في الصباح على الساعة الثامنة يكون بمكتبه. وقد أثمرتْ هذه الصحبة، ففُتِح للأستاذ علىيدشيخه العلمي.. والفتح -إذا أردنا تلخيص أمره في جملة واحدة- هو انفتاح البصيرة وقدرتها على الإبصار، وهذه البصيرة القلبِية أوسع وأعظم بما لا يُقاس من البصر الحسي لأنها من مُتعلقات الروح، أو قُل من "حواسّها". مرة شرح لي الأستاذ بنبراهيم الفتح بلغة بسيطة وجميلة،فقال: هوكأنكدخلتَإلىميدانفسيحشبهمظلم، فأنت لا تكاد ترى شيئا، وفجأة اشتعلتْ أنوار كثيرة قوية فأضاءت المكان كله.. فتحدُث المفاجأة ويقع الدهش، ويرى المرء ما لم يكن يرى: (لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشَفنا عنك غطاءَك فبصرُك اليوم حديدٌ.) وإذا أراد القارئ التفاصيل، فإن من أحسن من شرح "الفتح" وفصّل مراحله وما يحدث فيه الشيوخُ: الدباغ في الإبريز، والتيجاني في روح المعاني، وابن عربي في كثير من كتبه، خاصة الفتوحات المكية.وقد ظلت هذه الصلة وطيدة وثيقة بين الشيخ والتلميذ حتى توفي السيد علي العلمي رحمه الله. فكان بنبراهيم هو الوارث لشيخه، كما صرّح بذلك مولاي علي له ولغيره، لدرجة أنه كان يعتبره ابناً له، فهي البنوة الروحية المعروفة في التصوف.كان بنبراهيم يزوره بصفة دورية، وأحيانا يمكث عنده الأيام الطوال إلى الشهر، وكان لهما خلوة خاصة.. وأملى عليه كثيرا من الأذكار والأدعية التي في مجموع أوراده.وكان ممّا ورِثه الأستاذ عن هذا الشيخ: قضاء الحاجات -ومنها التداوي- بسورة الفاتحة، حتى كان –أي بنبراهيم في بدايته- يقرؤها آلاف المرات في اليوم.. وهذه الموهبة الإلهية تعود لعمّ الشيخ العلمي، فانتقلت إلى أخيه محمد والد الشيخ علي، ثم إلى الشيخ علي، ثم إلى بنبراهيم. إنها -بتعبير الفيلسوف الفرنسي المسلم "روني غينو" أو يحيى عبد الواحد- البركة التي تنتقل من الشيخ للتلميذ في سلسلة متصلة، قد تستمر وقد تنقطع عند حلقة ما. أصل ذلك أن القرآن الكريم شفاء مادي ومعنوي، ثبت ذلك بالآيات كما قال تعالى: }وَنُنَزِّل مِنْ الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ{،وبالأحاديثكحديثأبيسعيدالخدريفيصحيحالبخاريعنالصحابةالذينمرّوابحَيّمنالعرب وقد لُدغ كبيرهم بالسمّ، فقرأ صحابي عليه سورةالفاتحة،فبرأالرجل. قالابنالقيمفيكتابهزادالمعاد: "اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺘﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻭاء اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺩْﻭاء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻣﺎ ﻛُﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﺆﻫَّﻞ ﻭﻻ ﻳُﻮﻓﻖ للاﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻪ، ﻭﺇﺫا ﺃﺣﺴﻦ اﻟﻌَﻠﻴﻞُ اﻟﺘﺪاﻭﻱ ﺑﻪ، ﻭﻭَﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺩاﺋﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺗﺎﻡ، ﻭاﻋﺘﻘﺎﺩ ﺟﺎﺯﻡ، ﻭاﺳﺘﻴﻔﺎءِ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻟﻢ ﻳﻘﺎﻭﻣﻪ اﻟﺪاء ﺃﺑﺪا." ثم حكى بعض تجاربه الشخصية.فهذا علم مستقل يعرفه أصحابه يسمى: خَواصّ القرآن الكريم.وقد نفع الله بالشيخ علي خَلقا كثيرين جدا، قصدوه للعلاج، حتى كان مشهورا في المنطقة بذلك. وكذلك طالما نفع الأستاذ بنبراهيم الناسَ المرضى والحيارى وأهل البلاء، بسورةالفاتحة وغيرها من السور والأذكار، يرقَي بها المحتاج أو يعطيه الذِّكْر المناسب. ولا يعلم غيرُ الله عددَ هؤلاء، فقد قدّرهم صديقه المُقرّب الأستاذ حسن ميكو بما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف إنسان، بل جزم بأن العدد الحقيقي أكبر من هذا بكثير قد يصل لخمسة آلاف.والجميل في الشيخين: العلمي وبنبراهيم أنهما كان يفعلان ذلك لوجه الله الكريم، ولا يقبلان أيّ تعويض مادي على ذلك.. بل كان بنبراهيم –كما خبرتُ ذلك منه مرارا- لا يقبل حتى الهدية: لا هدايا المُحبين ولا غيرهم، لا هدية سبب ولا هدية المحبة الخالصة بلا سبب. نرجع إلى الشيخ علي، فقد كان أبوه محمد من كبار الأولياء الصالحين، عاش بصيرا معظم حياته، وكان مُجاب الدعوة، وكانت له خلوة اعتكف فيها -متعبدا صوّاما قوّاما ذاكرا..- ما يزيد على الأربعين سنة في عزلة شبه تامة. وقد كان شأن الأب محمد أكبر وأجلّ من مقام ابنه كما أخبرني بذلك الأستاذ بنبراهيم.كذلك كانت زوجته – التي أنجبت له عليّا وابنا آخر- من الصالحات التقيّات. وتوفي رضي الله عنه حوالي 1905 ودُفن بمسجد الخليعة، وقبره معروف عند السكان. وكان مُعمّرا، فيكون وُلد فيما لا يقل عن 1820.وقصة استيطان هذه الأسرة العَلمية لبني فراسن، أنهم جاؤوا أولا من جبل علَم إلى فاس، وكان أحد أعضاء الأسرة مؤذنا بها، فعُرفت ذريته بالعلمي المؤذن أو المودّن؛ ومن فاس هاجروا إلى ما يُعرف الآن بدوار زادرة بتاهلة بإقليم تازة، وبها موطن أحد أشهر الأجداد، وكان من الصالحين، وهو الشيخ أحمد المودن دفين دوار “أغبال“ بتاهلة، بمكان يُسمى: أربعاء باب الشجرة. ثم من أحفاد الشيخ أحمد المؤذن مَن انتقل إلى آيت تسول بجنوب مقدمة جبال الريف، وهي قبائل أمازيغية الأصل، وإلى بني فراسن بالضبط، بمكان يُسمى الخليعة. والشيخ علي العلمي من أحفاد هذا الجد أحمد المودن، عاش هو وأبوه الشيخ محمد بهذه المنطقة، ثم انتقل الشيخ علي إلى سيدي عبد الجليل في زمن متأخر.ولد مولاي علي حوالي 1900، وتركه أبوه يتيما ابن خمس سنين، وتعلّم بالمنطقة؛ وعند دخول الاستعمار الفرنسي، ومع الفوضى العامة، نُهِبتْ معظم أملاكه، فهرب بأسرته لغابة مجاورة، وكانت ظروفا شديدة .. لكنه عاد بعد حوالي سنة وعوّضه الله خيرا.ثم انخرط مع المقاومة الوطنية وكان عضوا فاعلا فيها ضد الفرنسيين، فألقوا عليه القبض وأودعوه بسجن إفران، ثم نُقل لسجن آزرو، فأمضى فيهما سنتين، من 1936 إلى 1938، تعرّض فيها لعنَت الفرنسيين واضطهادهم، ونال نصيبه من التعذيب.. رضي الله عنه.بعدها بزمان تولّى مشيخة المنطقة بضغط من القبائل والقائد.. وذلك لفترة محدودة، إذ وقف عليه أبوه في المنام ونصحه بالانسحاب، فترك السياسة وشؤونها، وتفرّغ لعباداته وفلاحته وتربيته لسكان المنطقة.ونُوجّه لفهم بعض وظائف أمثال الشيخ العلمي في بيئته القَبَلية بمراجعة ما كتبه المؤرخ عبد الرحمن المودن في رسالته الجامعية: البوادي المغربية قبل الاستعمار (قبائل إيناون والمخزن ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر)، وهذه هي المنطقة التي عاش فيها الشيخ، وانظر خصوصا ما كتبه عن الدور السياسي والاجتماعي للأشراف الوزانيين، وتمثـّلهم لنوع من الوساطة بين المخزن والقبائل. وهو عموما دور إيجابي، خاصة في فترات الفوضى.. مع فارق أن الشيخ العلمي اعتزل السلطة وأمورها تماما.وقد أخذ الطريق عن أهم شيوخه: شيخ مغمور يسمى "أحمد الوزاني"، ذو كرامات وفتوحات، صحبه بالسجن وانتفع به كثيرا. لذلك فطريقته في ظننا وزانية، فإن صحّ هذا فهي شاذلية، يبقى هل هي جزولية، أم فاسية (من طريق الشيخ أبي المحاسن)؟ كما يحتمل أيضا أن تكون درقاوية.ثم أمضى في حالة الجذب أربع سنين، بعدها "استفاق" ورجع إلى حاله "الطبيعي". وللجذب معنيان: الأول في مقابلة السلوك، كما رأينا في المقال السابق، وهو المقصود من كلمته التي كانيرددها كثيرا: نظرةٌ منه (أي من الله) تجعل الكافر وليّا.. والثاني في مقابلة الصّحو، وذلك أنه يحدث لبعض المريدين أن يُكشف لهم عن جزء من عالم الغيب بطريقة تنجذب نحوه عقولُهم وأرواحهم، فيظهر للناس أنه بلا عقل، بينما الحقيقة أنه "يعيش" في عالم آخر. والمقصود في حالة الشيخ علي هو الجذب الثاني. وقد عاش الشيخ في طريق الترقية والذكر والعبادة مدة لا تقلّ عن أربعين سنة؛ وكان رحمه الله لا تفارق يده السبحة، ولا يفتر عن الذكر، خاصة بالقلب، حتى كان لسبحته رائحة زكية مجهولة المصدر. ومرّة ذكَر في صبيحة واحدة آية الكرسي أربعة وعشرين ألف مرة، وهو ذِكر قلبي يُطوى فيه الزمان (لتقريب الموضوع اقرأ عن موضوع الزمان في الفيزياء النسبية، فهذا من باب "طيّ الزمان ونشْره" كما قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى). كما كان على تواصل بالحضرة النبوية. أما كراماته فكثيرة، منها شفاء الناس، حتى الحالات المستعصية، والإخبار ببعض المغيبات، والتصرّف المعروف. وفي الدنيا لم يكن عالة على أحد، بل كان فلاحا، يعمل في أرضه بيده. وهي ضيعته بسيدي عبد الجليل، وهي الآن ممّا شمله السدّ. وفيها عاش كثير من أبنائه. وهم عديدون، أكثرهم لحق به الآن، وفيهم صالحون. من أبنائه: الكريم بن الكريم، الأستاذ المثقف: عبد الكريم، فقد أفادني بكثير من المعلومات هنا جزاه الله كل خير.أما قصة فقده لعينه اليمنى في الربع الأخير من عمره أنّه نظر لحاله وعمله فلم ير فيهما شيئا يستحق به جِوار الله، فدعا اللهَ تعالى أن يأخذ أيّ عينٍ يحب، ويترك له الأخرى يدبر بها أمور حياته.. وطلب بذلك أن يُرزق رؤية الله في الآخرة، فقدّم عينَه قُربانا لربّه. فبينما هو يصلح بعض أدوات الحرث فقأتْ حديدةٌ عينَه اليمنى، وذهبوا به للمستشفى لكن اتفق أن كانت أيام عيد الاستقلال، فغاب الأطباء، وحين عاودوا العمل كانت عينه قد تلفتْ. وقد توفي هذا الوليّ الصالح في 25 ديسمبر 1975، ودُفن بخلوة أبيه الشيخ محمد، بمكان يسمى: منطقة الخليعة (وبعضهم يسميها بورقاد بتيفازة)، وهوعندخروجكمنقريةحدّ ولاد زباير -من قبيلة التسول بتازة، قريبا من مدينة واد أمليل- كأنك تتوجّه إلى بلدة تيسة، فبعد حوالي ستة كيلومترات خروجا من ولاد زباير تنعطف يمينا لأربعة كيلومترات أخرى، وله ضريح هناك على يمينك في سفح الجبل.. رضي الله عنه وعن أبيه. أما الشخصية الثانية المؤثرة في صاحبنا فهو الفقيه العلامة: محمد التاودي بن سودة، كان عالما في علوم الشريعة مع مشاركة في علوم التصوف، وكان آية في علم الأسماء. زار الأزهر في طريقه للحج، وحاضر فيه، فأبهر الحضور وأفادهم كثيرا.. لكن يبدو أنه لم يترك كتبا. توفي رحمه الله بفاس ودُفن بمدافن آل سودة بالمدينة القديمة.يتبع..

Published on March 03, 2017 12:35

February 25, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (4): بــــــــــدءُ أمــــــــــــرِه.

الولي العابد : محمد بنبراهيم أنصاري (4): بــــــــــدءُ أمــــــــــــرِه . تأليف: إلياس بلكا.

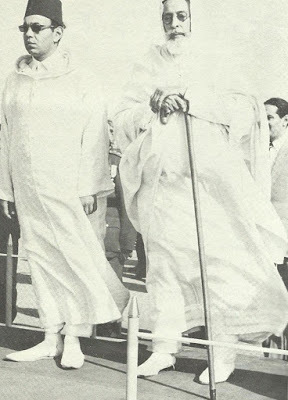

( من اليمين محمد بنبراهيم، بالوسط الحاج محمد بن عبد السلام المصباحي، وبيسار الصورة الأستاذ حسن ميكو).

تندرج هذه المقالات في إطارالأدب المناقبي الذيتميّزت به الحضارة الإسلامية ووضَعت فيه آلافالمؤلفات. فقد اعتاد علماؤنا منقديم على الكتابة عن العلماء والصالحين وحكاية أحوالهم، حتىقامت مكتبة كاملة من كتبالتراجم والمناقب.. فألّفوا في طبقات الفقهاء، وفيعلماء بلد معين، وفي صلحاء زمن محدد.. ونوّعوا وأكثروا.. وهكذا ممّا هومعروف لدى أهلالاختصاص. أدب المناقب في تراثنا : وفيالأولياء خاصة كتبأبو نعيم الأصفهاني كتابه العظيم "حليةالأولياء"، واختصره ابنالجوزي في "صفةالصفوة"، وكتب كلٌّمن ابن الملقن والمناوي "طبقات الصوفية"، وكتبالشعراني عن أولياء عصره، وكثير منهم كانلا يزال حيّاأثناء الكتابة عنه.. وكتبالبادسي عن صلحاء الريف، والتادلي عن صلحاء المغرب، والتميمي عن عُباد فاس.. ومنآخرهم الكتاني فيسلوة الأنفاس.. كماكتب بعضهم عنوليّ معيّن، كماكتبوا عن الشاذلي وعبد القادر الجيلاني والرفاعي، وكتب ابنعطاء الله عنالشاذلي والمرسي، وكتببعضهم عن أبييعزى، وكتب ابنقنفذ عن أبيمدين.. وهكذا.. إلىآخره ممّا لايُعد ولا يُحصى، ولو أنأحدا جرّد البحث عن عددكتب التراجم والمناقب لوجدها تتجاوز عشرات الآلاف بدون أيّمبالغة. فالكتابة عنالعلماء والأولياء سنّةإسلامية وتقليد حضاري عريق وأدبمن أدب علمائنا.. ولاخوف على أجورهؤلاء الصالحين لأنهم أفْضوا إلىربهم، وإنما يكونالخوف أحيانا منالكتابة عن الأحياء.أمالماذا نكتب فيهذه المقالات عنالمعاصرين دون القدامى، فلأن الأوائل مضوا، فمنكُتب عنه أخرجنا ذلك وحققناه، ومن لميُكتب عنه فلاسبيل اليوم للتعرّف عليه.. بخلاف المحدَثين لاتزال الفرصة قائمة لجمع أخبارهم. ولسبب آخر هوبيان أن فضلالله تعالى لاينقطع، فهو فيكل زمان، معأن أكثرالناس يظنون أنالولاية انتهت أوصارت في حكمالنادر، لذلك قالوا: المعاصرة حجاب، فأهلالعصر لا يعترفون بمعاصريهم إلاّقليلا. والناس فيزمننا إذا قرؤوا في كتبالسلوك قالوا: ومنيطيق هذا اليوم، وإنما كانهذا في عهدالسلف؟ فنوضّح لهمأن بيننا اليوم ناسا كراما على منهاج هؤلاء فيالتعبّد والعرفان، وأنالرقيّ الروحي ممكنلكل جيل. وهذا الأستاذ رحمهالله كان أعجوبة تذكرنا بأنهلا يزال فيالأمة رجالٌ كبارعلى خطى السلف من العُـباد والعارفين والزهاد الصادقين.وقديرى القارئ الكريم أنه منالأوْلى ألاّ نكتبعن الصالحين والعلماء، فنترك أحوالهم مستورة مجهولة. فليعلم أن هذهالكتابة مطلوبة، ولها مقاصد متعددة، هذهبعضها:1- اقتداءً بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، فهمايحتويان على قصصكثيرة للأنبياء والصالحين الذين عاشوا قبلنا، كأهلالكهف والخضر وذيالقرنين وذي الكفل..2- للتأسّي بهم،فهم قدوة لنا،وحياتهم الطيبة مثاليُحتذى. وكما يوجدأهل الشر ولبعضهم صيت وانتشار.. كذلكينبغي أن نشهّر أهل الخير حتى يحصلالإيناس بهم والاقتداء بهم. 3- لأن منحكمة الله سبحانه أن يُعرّف ببعض عباده الأخفياء. إذالصالحون -كما قالعلماؤنا- على أصناف: فمنهم من شهّره الله ابتداء وانتهاءً (كالجنيد والشاذلي)، ومنهم من أخفاه الله فيبدايته ثم شهّره في نهايته أو بعدموته (كعبد السلام بن مشيش)، ومنهم منشهّره في بدايته ثم أخفاه (ككثير من الأولياء الذي غابوا وانقطعت أخبارهم تماما حتىبحياتهم)، ومنهم منأخفاه في بدايته ونهايته فلاسبيل لمعرفته. وكلّهذا تدبير منالله، وما العباد إلاّ خدميسخرهم سبحانه لمايشاء.4- وقد يُحبالله عبدا فيريد أن يرفعشأنه بين الناس، رغم أنالعبد يكون فيغاية التواضع والخمول تعظيما للربّ، فيشهّره اللهكما قال عننبيه عليه السلام: (ورفعنا لك ذكرك). وأكبر ظني أنالأستاذ محمد المتوفى في الصيف الماضي منهؤلاء الذين أخفاهم الله فيحياتهم، ثم إنهسبحانه أراد لهالظهور الآن إكراما له، ونفعاً للناس. فكأننا مسخَّرون لهذهالغاية بكتابة هذهالمقالات عنه ونشرها. بدء أمره : ولدالأستاذ محمد بفاسسنة 1942، وبها درسحيث تخرّج منثانوية مولاي إدريس، ثم اشتغل بمُقتصِديّة الحيالجامعي بجامعة فاس،ظهر المهراز، بدءًمن سنة 1961، وتدرّج فيها حتىشغل منصب رئيسالشؤون الاقتصادية لمدةطويلة، قبل أنيتقاعد عن العمل سنة 2003. وفيسنة 1972 تزوج بالسيدة الفاضلة سعادالحبابي (نسبة لجبلالحبيب التابع حاليا لتطوان) متّعها الله بالصحة والعافية، وهيمن بيت علمورئاسة، وشرفٍ وديانة، وأخوالُها منشرفاء وزّان، منذرية الشيخ المربي مولاي التهامي بن محمد، فهي حفيدته، كما كانوالدها رحمه اللهخليفة ثم قائدا بفاس فيالأربعينيات. فكانت نِعمالمرأة، كثيرة الاعتمار، ورزقها اللهسبحانه صبرا على استقبال الضيوف والقيام بشؤونهم، إذكان بيت زوجها دوما عامرا بالضيوف منداخل المغرب وخارجه.وقدترك المرحوم منهاذُرية هم: يوسفوحليمة وغيثة، ذريةطيبة بعضها منبعض. كما كانللأستاذ أخوان أطالالله عمرهما وبارك فيهما: السيد عبد الحي، والسيدة الفاضلة آسية. كلهؤلاء أخيار كرام، والناس معادن، خيارُهم فيالجاهلية خيارهم فيالإسلام إذا فقُهوا، كما فيحديث الرسول صلىالله عليه وسلم. إذنكما رأينا فيالمقالات السابقة كانتبيئة المرحوم، سواءالأسرية أو المَدينِية، بيئة تديّن وصلاح من قديم. وقدعاش صاحبنا رضيالله عنه طيلةحياته بفاس. وهنانسجّل ملاحظة تاريخية واجتماعية، وهيأن الولاية ظاهرة مَدينِية أكثرمنها قروية، خلافما يرى بعضالمؤرخين العرب والأجانب. لذلك يقرر الشيخ الدباغ فيكتابه الإبريز أنموطن الأولياء الكبار بالأمصار والمدن الكبيرة، أيفي الغالب. ثمحدث للأستاذ فيأواخر العشرينيات منعمره: جَذبة، أيصحوة وانتباه منالغفلة، لأن الطريق إلى اللهتعالى يكون -عندعلمائنا في التربية والتصوف- بأحدأمرين: إما بسلوك، بمعنى أنالمرء يجتهد فيالعبادة والذِّكر فيترقّى شيئا فشيئا في مدارج الإيمان والكمال؛ وإما أنالله سبحانه يجذِبه إليه، بلااختيار من العبد، فينَبِّهه ويُرقيه.. وكلاهما جيد، ويوصل إلى غايةواحدة تسمى: الفَتح، أي معرفة الله معرفة قلبية وروحية، وليس مجردالمعرفة العقلية التييتحدث عنها علماؤنا في العقائد والكلام. لكنطريقة الجذب أفضللأنها من الربّ ومِن فِعله المباشر، فهيمن باب الفضل المحض، لهذاكانت سريعة توصلإلى الغاية دونكبير عناء، لذاقال الشيخ الفقيه الدردير فيمنظومته في الأسماء الحسنى: ومُـنَّ عـلينا ياودود بـجذبةٍ~ بهـانلحَق الأقـوام مَـنْ سارَ قَبلنا.وهذاالجذب يكون أحيانا مباغتا بلاسبب، وأحيانا يبتلي الله عبدَه بأمر مايكون دافعا لهللسلوك إليه، كضيقٍ في العيش أو مرضأو وفاة قريبأو مَنع ما.. ونحوذلك من فنونالابتلاءات.والذي يظهر منحديثي مع المرحوم أنه سلكبطريقة الجذب إثرَسبب، لذلك مرّفي هذه السنين الأخيرة فيالستينيات وببداية السبعينيات بتجربة روحية صعبة وعنيفة ومتقلّبة، وفيها وقعت لهحادثة سير ظليعاني من بعضآثارها طيلة حياته.لفهمهذه "الأزمة" الداخلية التي مرّبها يمكن للقارئ أن يقرأالسيرة الفكرية والروحية الرائعة لأبيحامد الغزالي التيبسطها في كتابه "المنقذ من الضلال"، خاصة فيأواخره، وفيها يشرحالغزالي كيف عافتنفسه الدنيا وعجزعن التدريس وانقطع عن الأكل..الخ.. حتىأشرف على الموت.. فكثير من الصالحين مرّوا بمرحلة مّـا منالقلق والاضطراب بحثاعن الحقيقة وشوقا لها.. ثميتداركهم الله برحمته. والذي لا يعرفه معظم الناس أنالجذب إرادة إلهية لا دخلللعبد فيه، أيلا يكون باختياره، فالجذب اصطفاء، لذا لايمكن لوْم أحدٍعلى ما لايَدَ له فيه. شخصيته : وكانت طبيعة الأستاذ مزيجا عجيبا من الليونة وخفض الجناح وبين القوة ومتانة الشخصية. ولهذا أسباب، الأول قد يكونهو الطبع، أيطبعه كان كذلك. والثاني هو العمل المهني، فقدكان مسؤولا بحكموظيفته عن 150 موظفا وعاملا بالحي الجامعي بفاس، فيدير شؤونالمأوى والمطعم لالآف الطلاب.. وهذاعمل يومي صعبلا يمكن إلاّأن يترك آثاره في شخصية صاحبه، فتكون فيها صلابة. والثالث هو أنمشربه الصوفي -كماسيأتي في مقاللاحق- جلالي، وليسجماليا.. وهذا مَشرب صعب، يجعلصاحبَه في عذابعَذْب دائم، لذلكعانى صاحبنا فيصمت وصبر، وهذالا يمكن للناس -حتىالأقربين- الشعور بهلأنّها حياة باطنية.. فانعكس كل ذلكعليه، فكانت لههيبة في النفوس ورفعة. أماالدنيا فقد أهانها صاحبنا إهانة بليغة، وعامَلها بما تستحق، فلم يكنيلقي لها بالاولا همّا، أوبتعبير بعض مؤرخي الأولياء فيحضارتنا: كان لايعرف تدبير الدنيا.لذلكمن الأشياء الجميلة في حياته أنه جمعته بصديقيْه بفاس: الأستاذ حسن ميكووالحاج محمد بنعبد السلام المصباحي(الأول في يسارالصورة والثاني بوسطها والأستاذ باليمين) صداقة عميقة ومستقرة لمدة عشرات السنين، وكانت أخوة فيالله ولوجهه الكريم، لا مصالح فيها ولامآرب، فتحابّوا فيالله وتعاونوا. وقدساعداه هذان الرجلان الطيبان الفاضلان على التفرغ لما هوفيه، فكفياه كثيرا من شؤونالحياة اليومية ومشاغلها.. جعل الله ذلكفي ميزان حسناتهما ولطف بهماوبأُسَرهما دنيا وأخرى.يتبع..

Published on February 25, 2017 13:41

February 20, 2017

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (3): الأسرة قبل فاس وبعدها.

الولي العابد: محمد بنبراهيم أنصاري (3):

الأسرة قبل فاس وبعدها.

تأليف: إلياس بلكا.

[image error]

نتحدث في حلقة اليوم عن أصول المرحوم من جهة الأب، فهذا البحث مثال لعلم الأنساب والدراسة الجينيالوجية ممّا يدخل حاليا ضمن علوم التاريخ والاثنولوجيا.

لقب "بنبراهيم" اسم عائلي لأسرة مغربية قديمة، وهي عادةُ بعض الأسر التي تحتفظ بأسماء عائلاتها القديمة، كالطاهري وميكو والعراقي والحبابي والصبيحي..الخ.

عموما تنقسم الأسماء المغربية إلى مجموعات عدّة، فمن أصنافها ألقابٌ تبدأ بـ"ابن"، وهي نسبة إلى الجدّ الأعلى مثل: ابن خضراء، وابن شقرون، وابن جلون.. ومنها: ابن إبراهيم.

وهذا يدل على أن "بنبراهيم" هو اسم حقيقي لجدّ أعلى للأسرة، وهو -كما سيأتي- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الذي جاء إلى فاس منذ حوالي ستة قرون. وهذا مِما يفسّر أنه لم يرِد ذكرٌ لآل بنبراهيم في كتاب "بيوتات فاس الكبرى"، الذي كتبه المؤرخ إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر المتوفى سنة 807هـ، وأتمّه غيره.

لذلك نجد الكلام عن آل بنبراهيم عند المتأخرين، ومنهم العالِم النسّابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني، المولود سنة 1263 هـ، والمتوفى سنة 1350هـ. فقد كتب في موسوعته "زهر الآس في بيوتات أهل فاس"، ج1/ ص59 فما بعدها، تحت عنوان" بيت ابن إبراهيم الدكالي" ما مختصرُه:

"أصل هذه الفرقة من دكالة، القبيلة المشهورة قرب مدينة مراكش. ويسمون أيضا: المشَنْزَائيين نسبة إلى مشنزاءة، إحدى القبائل الست من قبائل عرب دكالة. كان لها صِيت عالي وذات شوكة. وكان سكناهم بمدينة يقال لها: مشنزائية، لكنها اندرستْ في المائة السابعة في أوائل دولة بني مرين، فتفرّق أهلها في الأرض.

وقد تقدّم فيهم جمعٌ من الأولياء المشاهير، من أبرزهم الفقيه العالم الوليّ الصالح أبو عمران موسى الدكالي.

ثم إن أحد أحفاده -وهو الشيخ العلاّمة أبو إسحاق إبراهيم- قدِم فاساً أوائل المائة التاسعة، وكان سبب قدومه لها إرادة الحج، فأقام بها لِما أراده الله من تفريع نسله بها والانتفاع بعلومه. وكان ملحوظ الجانب عند سلطان وقته أبي سعيد عثمان المريني. فاستقر بفاس وكوّن بها ذرية. لذلك فبيت هذه الفرقة كبير بفاس، شهير بالعلم بين الناس، وهم من أعيانها قديما وحديثا، تقدّم بها جماعة من العلماء الفحول والجهابذة الأعلام. ولازالت هذه القبيلة شهيرة بفاس إلى الآن.

وكان لأبي إسحاق أربعة أبناء، كلهم فقهاء، توفي ثلاثة قيْد حياته من غير عقِب. والرابع توفي بعده، وفيه العقب، وهو الجامع لهذه الشعبة الإبراهيمية المشنزائية الموجودة التي صارت اليوم قبيلة شهيرة بفاس، ومَنشأ تفريعها ومُلتقى فصائلها كلِّها ومرجع جميعها. وهو الشيخ الفقيه العلامة خطيب القرويين السيد محمد، ويلقّب -هو وعقبه- بلفظ "غازي" لأن أمه بنت ابن غازي الإمام العلامة الشهير المتوفى سنة 856هـ.

ولما توفي محمد رحمه الله خلف أربعة أبناء: أحمد، والسيد محمد المدعو البحر، وعبد الرحمن، وأبو القاسم.

فأحمد كان عالما، وتوفي من غير ذرية. ومحمد فقيه، ومن عقبه جماعةُ علماء وحفاظ وقضاة يُعرفون بـ"الخياط". منهم صاحب "سلسلة الذهب المنقود في ذكر الأعلام من الأسلاف والجدود"، مخطوط مهم لو وجدناه، لأنه يلقي الضوء جيدا على آل بنبراهيم المتقدمين. أما عبد الرحمن فقد جمع بين العلم والصلاح، وتَلمذ له أكابر من العلماء والصوفية. وفي ذريته صالحون كثيرون.

أما أبو القاسم فعالم كبير ومشارك في العلوم، خاصة علوم القرآن والتوثيق والعربية، وممّن أخذ عنه من الجِلّة: الشيخان رضوان الجنوي وأبو المحاسن الفاسي. توفي 976.

وأكثر هؤلاء وذرياتهم دفنوا بباب الحمراء داخل باب الفتوح، فهناك مقبرة الأسلاف.

ومن أحفاد أبي القاسم واحدٌ يسمى: قاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم المذكور، أي المتوفى سنة976.

ثم توفي هذا الحفيد عن ولدين: أحمد وعبد السلام. فانقرض عقب أحمد، بينما خلف عبد السلام: محمدا وقاسما. ومحمد لم يعقب، وقاسم ترك خمسة: عبد السلام ومحمد وعبد الواحد وعلي وأحمد.

ثم ينتهي الكتاني -صاحب الكتاب الذي أنقل عنه- بقوله: أحمد هذا له: محمد وعبد القادر، وكلهم بقيد الحياة. وسكنى هؤلاء بالسبع لويات، وقرب سيدي عبد الله المكي بالحفارين، داخل باب عجيسة ودرب الدرج، عدوة فاس الأندلس، وبالسبطريين." انتهى.

والذي لم يدركه النسَّابة الكتاني -الذي كتب هذا الكلام منذ حوالي قرن من الزمان- أن أحمدَ ترك بعدهما ابنا آخر، هو الأصغر، اسمه عبد الرحمن، وكان اسما على مُسماه زاهدا عابدا، عُرف بتجارته بالمشاطين (ولد سنة 1910 وتوفي برمضان 1997). وأن الابن الآخر لعبد القادر (الذي في الصورة المرفقة) هو والد الشخصية التي نكتب عنها في هذه المقالات: الأستاذ محمد بنبراهيم. بينما الابن الأكب رمحمد توفي دون عقب من الذكور.

وأم الثلاثة هي الشريفة الفاضلة التقية لالّة غيثة الودغيري، كانت لها موهبة إلهية بالشفاء بآيات من القرآن الكريم.

فصاحبنا إذن هو محمد بن عبد القادر بن أحمد بن قاسم بن عبد السلام بن قاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم العالم الصالح المتصوف، من أصحاب الولي الشهير عبد الله الخياط الزرهوني، والمتوفى كما قلنا سنة976. وقد ذكر الشيخ محمد الكتاني -معاصِر عبد الكبير الكتاني السابق صاحب بيوتات فاس- نبذةً طيبة عن أبي القاسم في كتابه "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أُقبر من العلماء والصلحاء بفاس"، 2/ 145. كما أورد -في هذا الجزء خاصة- جماعةً آخرين من آل بنبراهيم.

وقد كان الأب عبد القادر رجل علم وفضل، من خِريجي القرويين، واشتغل عدلا مُوثقا، كما عمل بالتجارة بالسبرطيين، على عادة كثير من آل بنبراهيم القدامى، درسوا ثم تحوّلوا للتجارة.

ثم إنه مَال في كهولته إلى الزهد والخلوة والصمت حتى توفي رحمه الله بفاس، يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1415هـ، 9 أكتوبر 1994.

أما الجدّ أحمد فقد كان رجلا صالحا زاهدا، حافظا ومقرئا للقرآن الكريم، تخرّج أيضا من القرويين، وكانت تجارته الجِلد ومنتوجاته. تقف وتستقبل بوجهك الباب الرئيس لخزينة القرويين بساحة النجارين، فعن يمينك توجد زنقة السمّاطين، فأول محلّ بمجرد أن تدخل الزنقة عن يسارك هو محل تجارته.

بقي تفسير لقب "أنصاري" في اسم العائلة. والظاهر -من التاريخ، ومن الرواية الشفوية كما حكاها لي بعض أبناء عمومة المرحوم- أنها نسبة للأنصار، القبيلة العربية التي نصرت رسول الله وآوت صحابته المهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة... وبالضبط إلى سعد بن عبادة الصحابي الجليل، وكبير قبيلة الخزرج.

وقد غادر الأنصار موطنهم الأصلي بالمدينة لسببين: أحيانا للمشاركة في الجهاد والدعوة إلى الإسلام، وأحيانا فرارا من بطش بعض الأمويين بالمدينة وأهلها، خاصة إثر موقعة الحرّة.

لذلك تفرّق الأنصار في العالم الإسلامي، ولا تزال بعض الأسر والقبائل تحتفظ بنسبها الأنصاري، كعوائل النجار والشاط وابن الأحمر والسكيرج وعشائر بني أنصار بمزوجة الناظور والناصريين بدرعة..

ويعتبر المغرب تاريخيا من أكثر البلدان التي استقبلت الأنصار، خاصة حين سقطت دولة بني الأحمر بغرناطة، آخر ممالك الأندلس، وهي عشيرة أنصارية (بنو نصر)، فهاجر معظمهم إلى المغرب، واستوطنوا بمدنه الرئيسة، وعلى رأسها فاس.

ويبدو أن أسلاف بنبراهيم كانوا من الأنصار الأندلسيين، ثم هاجروا إلى جهة دكالة واستوطنوها لمدة حوالي تسعين سنة، ثم غادروها إلى مناطق مختلفة، كان من جملتها فاس حين قدم عليها أبو إسحاق بن إبراهيم كما رأينا.

والحديث عن الأنصار ذو شجون، فهم يمثلون أجمل قصص الفداء والعطاء في تاريخنا، حتى نزل فيهم قرآن يُتلى إلى يوم القيامة، كما أحبّهم نبينا عليه السلام كثيرا، ورفض أن يغادر مدينتهم حتى دُفن بها.. صحيح أن القرشيين خدموا الإسلام وضحوا في سبيله، لكنهم أخذوا نصيبا من ثماره، بخلاف الأنصار قدّموا كل شيء ولم يأخذوا المقابل، فضحوا وعفُّوا وسكتوا وتواصوا بذلك عبر الأجيال.. لذلك عندي محبة خاصة وعميقة في الأنصار، وآليتُ على نفسي في كتابي عن التقريب بين السنة والشيعة، والذي فاز بجائزة دولية في حقل الدراسات الإسلامية في 2010.. آليتُ أن أكتب عن الأنصار وأخلّد صِدقهم وقصّتهم. إنه ديْن في عنقي أنتظر الوفاء به.. وربما كانت الكتابة عن الأستاذ بنبراهيم أنصاري جزءً من أداء هذا الديْن.. رحمهم الله جميعا ورضي عنهم.

أخيرا لا أنسى أن أتوجّه بتشكراتي الحارّة لابن عمّ صاحبنا: الأستاذ بدر الدين بن محمد بن عبد الرحمن المذكور أعلاه ( شقيق عبد القادر والد صاحب الترجمة)، ذرية طيبة بعضها من بعض، إذ هو مصدر بعض معلومات هذا المقال.. وهذا ليس بغريب عليه، إذ الأستاذ بدر مُجاز في التاريخ من جامعة السانيا بمدينة وهران سنة 1992، كما حصل على شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ من جامعة السوربون بباريس سنة 1994.. أعني أنه اشتغل بعلم التاريخ، فلعلّه يتحفنا في قابل الأيام بمزيد من المعلومات.

الأسرة قبل فاس وبعدها.

تأليف: إلياس بلكا.

[image error]

نتحدث في حلقة اليوم عن أصول المرحوم من جهة الأب، فهذا البحث مثال لعلم الأنساب والدراسة الجينيالوجية ممّا يدخل حاليا ضمن علوم التاريخ والاثنولوجيا.

لقب "بنبراهيم" اسم عائلي لأسرة مغربية قديمة، وهي عادةُ بعض الأسر التي تحتفظ بأسماء عائلاتها القديمة، كالطاهري وميكو والعراقي والحبابي والصبيحي..الخ.

عموما تنقسم الأسماء المغربية إلى مجموعات عدّة، فمن أصنافها ألقابٌ تبدأ بـ"ابن"، وهي نسبة إلى الجدّ الأعلى مثل: ابن خضراء، وابن شقرون، وابن جلون.. ومنها: ابن إبراهيم.

وهذا يدل على أن "بنبراهيم" هو اسم حقيقي لجدّ أعلى للأسرة، وهو -كما سيأتي- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الذي جاء إلى فاس منذ حوالي ستة قرون. وهذا مِما يفسّر أنه لم يرِد ذكرٌ لآل بنبراهيم في كتاب "بيوتات فاس الكبرى"، الذي كتبه المؤرخ إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر المتوفى سنة 807هـ، وأتمّه غيره.

لذلك نجد الكلام عن آل بنبراهيم عند المتأخرين، ومنهم العالِم النسّابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني، المولود سنة 1263 هـ، والمتوفى سنة 1350هـ. فقد كتب في موسوعته "زهر الآس في بيوتات أهل فاس"، ج1/ ص59 فما بعدها، تحت عنوان" بيت ابن إبراهيم الدكالي" ما مختصرُه:

"أصل هذه الفرقة من دكالة، القبيلة المشهورة قرب مدينة مراكش. ويسمون أيضا: المشَنْزَائيين نسبة إلى مشنزاءة، إحدى القبائل الست من قبائل عرب دكالة. كان لها صِيت عالي وذات شوكة. وكان سكناهم بمدينة يقال لها: مشنزائية، لكنها اندرستْ في المائة السابعة في أوائل دولة بني مرين، فتفرّق أهلها في الأرض.

وقد تقدّم فيهم جمعٌ من الأولياء المشاهير، من أبرزهم الفقيه العالم الوليّ الصالح أبو عمران موسى الدكالي.

ثم إن أحد أحفاده -وهو الشيخ العلاّمة أبو إسحاق إبراهيم- قدِم فاساً أوائل المائة التاسعة، وكان سبب قدومه لها إرادة الحج، فأقام بها لِما أراده الله من تفريع نسله بها والانتفاع بعلومه. وكان ملحوظ الجانب عند سلطان وقته أبي سعيد عثمان المريني. فاستقر بفاس وكوّن بها ذرية. لذلك فبيت هذه الفرقة كبير بفاس، شهير بالعلم بين الناس، وهم من أعيانها قديما وحديثا، تقدّم بها جماعة من العلماء الفحول والجهابذة الأعلام. ولازالت هذه القبيلة شهيرة بفاس إلى الآن.

وكان لأبي إسحاق أربعة أبناء، كلهم فقهاء، توفي ثلاثة قيْد حياته من غير عقِب. والرابع توفي بعده، وفيه العقب، وهو الجامع لهذه الشعبة الإبراهيمية المشنزائية الموجودة التي صارت اليوم قبيلة شهيرة بفاس، ومَنشأ تفريعها ومُلتقى فصائلها كلِّها ومرجع جميعها. وهو الشيخ الفقيه العلامة خطيب القرويين السيد محمد، ويلقّب -هو وعقبه- بلفظ "غازي" لأن أمه بنت ابن غازي الإمام العلامة الشهير المتوفى سنة 856هـ.

ولما توفي محمد رحمه الله خلف أربعة أبناء: أحمد، والسيد محمد المدعو البحر، وعبد الرحمن، وأبو القاسم.

فأحمد كان عالما، وتوفي من غير ذرية. ومحمد فقيه، ومن عقبه جماعةُ علماء وحفاظ وقضاة يُعرفون بـ"الخياط". منهم صاحب "سلسلة الذهب المنقود في ذكر الأعلام من الأسلاف والجدود"، مخطوط مهم لو وجدناه، لأنه يلقي الضوء جيدا على آل بنبراهيم المتقدمين. أما عبد الرحمن فقد جمع بين العلم والصلاح، وتَلمذ له أكابر من العلماء والصوفية. وفي ذريته صالحون كثيرون.

أما أبو القاسم فعالم كبير ومشارك في العلوم، خاصة علوم القرآن والتوثيق والعربية، وممّن أخذ عنه من الجِلّة: الشيخان رضوان الجنوي وأبو المحاسن الفاسي. توفي 976.

وأكثر هؤلاء وذرياتهم دفنوا بباب الحمراء داخل باب الفتوح، فهناك مقبرة الأسلاف.

ومن أحفاد أبي القاسم واحدٌ يسمى: قاسم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم المذكور، أي المتوفى سنة976.

ثم توفي هذا الحفيد عن ولدين: أحمد وعبد السلام. فانقرض عقب أحمد، بينما خلف عبد السلام: محمدا وقاسما. ومحمد لم يعقب، وقاسم ترك خمسة: عبد السلام ومحمد وعبد الواحد وعلي وأحمد.

ثم ينتهي الكتاني -صاحب الكتاب الذي أنقل عنه- بقوله: أحمد هذا له: محمد وعبد القادر، وكلهم بقيد الحياة. وسكنى هؤلاء بالسبع لويات، وقرب سيدي عبد الله المكي بالحفارين، داخل باب عجيسة ودرب الدرج، عدوة فاس الأندلس، وبالسبطريين." انتهى.