إلياس بلكا's Blog, page 18

May 9, 2013

فلسفة دينية: الإنسان وأبعاد الكون الهائلة.

كتبتُ هذه المقالة الصغيرة على هامش هذا الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=gR9B2DxV3h0

فلسفة دينية:

لي بعض التأملات في موضوع هذا الفيديو: إنه يبين قيمة الإنسان أو بالأحرى حجمه في هذا الكون.. لا شيء.. أو شيء مثل الصفر.. لا أهمية للإنسان من هذه الناحية، وهذه صرخة بليز باسكال الذي كتب يقول إن ضخامة الكون تخيفه، وإن هذه الأبعاد الهائلة للسماوات والأرض ترهبه.. لذا تحدث الجنسيني -مقابل اليسوعي- باسكال عن "بؤس الإنسان من دون الله". (انظر مقالي عن باسكال وبؤس الإنسان المعاصر بمدونتي: http://ilyassbelga.blogspot.ae/2012/0... من أنا في هذه الأبعاد التي لا يتخيلها الإنسان.. هذه الامتدادات النهائية في الزمان والمكان.. ماذا تشكل الكرة الأرضية في هذا الكون العظيم.. وماذا يشكل عمر الإنسان في هذا العمر الممتد الذي لا تبدو له نهاية من عمر الكون.. لذلك في أعماقي لا يمكن أن أن أقابل الكبرياء البشرية حين ألتقي ببعض صورها في الحياة إلا بالسخرية أو بالشفقة.. الإنسان لوحده ليس عظيما، ولا حتى مهما.. إنه وجود تافه.. إنه الخسران: (والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ).

شيء واحد يغير هذه المعادلة جذريا.. شيء واحد يخرجنا من هذا البؤس ومن هذه الحقائق الكئيبة: الله جل جلاله. حين نستحضر أن الله خلقنا في هذا الكون، وأنه أكرمنا بأشياء كثيرة أولها أنه أخرجنا من العدم، وأنه سوَّى خلقنا، ورزقنا، وفتح عيوننا وعقولنا على هذا الكون الجميل.. وأنه استخلفنا في الأرض.. هذا يغير من نظرتنا إلى أنفسنا: نحن لسنا ضائعين في هذا الوجود الصامت/العابد في آن واحد.. نحن لسنا تافهين.. ولسنا وحدنا.. رحمة الله تظللنا، وعينه سبحانه ترقبنا.. حتى في هذه النقطة البعيدة في الكون.. على هذه الأرض.. فإن ربنا قريب منّا يرانا ويعرف كل شيء عنّا.. لذلك نؤمن بالله، ولذلك نحب الله: هذا الخالق العظيم الجليل الجميل الكريم اللطيف.. هو الذي جعل لوجودنا الصغير المحدود معنى، وهو الذي يعطي لمستقبلنا بعد الموت أملا.. لذلك فهو سبحانه يستحق منا العبادة.. وما العبادة إلا الاعتراف بفضل الله.. أيضا يستحق منا المحبة.. فلولا أنه يحبنا ما خلقنا ولا أعد لنا هذا الكون الفريد، ولا كان يعبأ بنا أصلا. لذلك فنحن على ثقة أننا حين سنموت سنرجع إلى هذا الخالق العظيم، ونحن على يقين أنه سيحسن استقبالنا وأنه سيتجاوز عن قصورنا وغرورنا الطفولي ودعاوانا الحمقاء.. وما أكثرها.. وأننا آنذاك سنجد أجوبة لأسئلة ربما لم نجد لها جوابا في وجودنا الحالي الذي هو وجود عابر.. سنعيش بإذن الله إلى جوار هذا الإله الواحد الجليل.. إلى الأبد.. عيش كريم في جوار رب كريم.. لذلك نحن من يحتاج إلى الله، بينما الله لا يحتاج لأحد.. هذه قوة الدين، وهذه عبقرية الإيمان.

http://www.youtube.com/watch?v=gR9B2DxV3h0

فلسفة دينية:

لي بعض التأملات في موضوع هذا الفيديو: إنه يبين قيمة الإنسان أو بالأحرى حجمه في هذا الكون.. لا شيء.. أو شيء مثل الصفر.. لا أهمية للإنسان من هذه الناحية، وهذه صرخة بليز باسكال الذي كتب يقول إن ضخامة الكون تخيفه، وإن هذه الأبعاد الهائلة للسماوات والأرض ترهبه.. لذا تحدث الجنسيني -مقابل اليسوعي- باسكال عن "بؤس الإنسان من دون الله". (انظر مقالي عن باسكال وبؤس الإنسان المعاصر بمدونتي: http://ilyassbelga.blogspot.ae/2012/0... من أنا في هذه الأبعاد التي لا يتخيلها الإنسان.. هذه الامتدادات النهائية في الزمان والمكان.. ماذا تشكل الكرة الأرضية في هذا الكون العظيم.. وماذا يشكل عمر الإنسان في هذا العمر الممتد الذي لا تبدو له نهاية من عمر الكون.. لذلك في أعماقي لا يمكن أن أن أقابل الكبرياء البشرية حين ألتقي ببعض صورها في الحياة إلا بالسخرية أو بالشفقة.. الإنسان لوحده ليس عظيما، ولا حتى مهما.. إنه وجود تافه.. إنه الخسران: (والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ).

شيء واحد يغير هذه المعادلة جذريا.. شيء واحد يخرجنا من هذا البؤس ومن هذه الحقائق الكئيبة: الله جل جلاله. حين نستحضر أن الله خلقنا في هذا الكون، وأنه أكرمنا بأشياء كثيرة أولها أنه أخرجنا من العدم، وأنه سوَّى خلقنا، ورزقنا، وفتح عيوننا وعقولنا على هذا الكون الجميل.. وأنه استخلفنا في الأرض.. هذا يغير من نظرتنا إلى أنفسنا: نحن لسنا ضائعين في هذا الوجود الصامت/العابد في آن واحد.. نحن لسنا تافهين.. ولسنا وحدنا.. رحمة الله تظللنا، وعينه سبحانه ترقبنا.. حتى في هذه النقطة البعيدة في الكون.. على هذه الأرض.. فإن ربنا قريب منّا يرانا ويعرف كل شيء عنّا.. لذلك نؤمن بالله، ولذلك نحب الله: هذا الخالق العظيم الجليل الجميل الكريم اللطيف.. هو الذي جعل لوجودنا الصغير المحدود معنى، وهو الذي يعطي لمستقبلنا بعد الموت أملا.. لذلك فهو سبحانه يستحق منا العبادة.. وما العبادة إلا الاعتراف بفضل الله.. أيضا يستحق منا المحبة.. فلولا أنه يحبنا ما خلقنا ولا أعد لنا هذا الكون الفريد، ولا كان يعبأ بنا أصلا. لذلك فنحن على ثقة أننا حين سنموت سنرجع إلى هذا الخالق العظيم، ونحن على يقين أنه سيحسن استقبالنا وأنه سيتجاوز عن قصورنا وغرورنا الطفولي ودعاوانا الحمقاء.. وما أكثرها.. وأننا آنذاك سنجد أجوبة لأسئلة ربما لم نجد لها جوابا في وجودنا الحالي الذي هو وجود عابر.. سنعيش بإذن الله إلى جوار هذا الإله الواحد الجليل.. إلى الأبد.. عيش كريم في جوار رب كريم.. لذلك نحن من يحتاج إلى الله، بينما الله لا يحتاج لأحد.. هذه قوة الدين، وهذه عبقرية الإيمان.

Published on May 09, 2013 15:10

April 22, 2013

الدكتور المصطفى تاج الدين: الخطاب الإسلامي المعاصر بالمغرب وقضية الهوية اللغوية.

ولأن الإيديولوجيا هي التي انتصرت فإن الخطاب الفكري المعبر عنها هو الذي سيكون مجال بحثنا في هذه الورقة. لقد فرضت هذه التحولات المفاجئة على التيارات الإسلامية أن تنتقل بخطابها من مستوى المونولوج أو الحوار الداخلي في الحزب أو الجماعة إلى مستوى الديالوج او الحوار الخارجي في المجتمع وهو ما يستلزم تغييرا في بنية الخطاب من بنية الائتلاف إلى بينية الاختلاف. فالمخاطب لم يعد منسجما من الناحية الفكرية لأن المجتمع مختلف الهويات والتوجهات بطبيعته والمتكلم لم يعد خارج المؤسسة النظامية أو الدولة بل أصبح جزأ مهما من بنيتها وإن يكن الأمر متعلقا بالتدبير فقط.

ولنؤكد منذ البداية أن حديثنا عن الخطاب الديني والحداثة لن يعيد طرح السؤال التقليدي الممزوج بفوبيا معرفية تتخوف من إعادة المجتمع العربي إلى كهف الماضي والسبب أن الحركات الإسلامية حركات عصرانية وإن لم تكن حداثية لأن التطورات العصرية في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال واقع موضوعي لا يسمح برد فعل عكسي إرادوي لمواجهته. ولهذا فإننا نكاد نجزم أن الخطاب الإسلامي سيحدث له ما حدث للمؤسسة الدينية الكنسية في الغرب والتي لم تسمح لها التطورات العلمية المتسارعة إلا بهامش ضيق من الممانعة تحول إلى حالة مزمنة من التكيف adaptation

الهوية : دراسة في المفهوم:

نشأ مصطلح الهوية في بيئة منطقية خالصة، ومنذ أرسطو – واضع علم المنطق- مرورا بشراحه المسلمين كان الفكر الفلسفي مهتما بالتعريفات والحدود او لنقل إن التعريف كان حبيس وعي ثنائي قائم على مبدأ الثالث المرفوع والذي بموجبه يستحيل أن تكون القضية (أ) لا أ (-أ) في الوقت نفسه بمعنى أن مبدأ الهوية منطقيا يفيد فصلا تمييزيا بين القضية ونقيضها في شكل ثنائية يستحيل معها تصور الإثبات والنفي معا للقضية الواحدة. ولقد وجد هذا الوعي الحدي طريقه إلى اليهودية والمسيحية والإسلام . ولقد حاول هيروشي موتوياما تقديم تأويل ثقافي ديني لسيادة منطق لاهوتي قائم على الهوية في الأديان التوحيدية الثلاثة في مقابل منطق ميتافيزيقي قائم على الجدل في البوذية مثلا . وملخص هذا التأويل أن المجتمعات السامية والأوروبية قائمة على الصراع مما يعني ان وجود الجماعة أو القبيلة مؤسس على تحصين الهوية من الآخر/العدو والذي أدى إلى اقتناع ثقافي ورياضي بمفهوم الهوية الخالصة وكذابمفهوم الثالث المرفوع و" هكذا سادت فكرة كون الحفاظ على هوية القبيلة قائما على إلغاء القبائل الأخرى. وقاد هذا الفعل الإلغائي إلى تطور منطق سيؤسس فيما بعد على مبدإ الهوية"

غير أن مصطلح الهوية –على الأقل في استعماله المنطقي- ليس عربيا وإنما اضطر إليه المترجمون لا للتعبير عن معنى غير موجود في العقل العربي وإنما للتعبير عن مفهوم لا تستسيغه اللغة العربية. ومعنى ذلك أن غياب المصطلح من حيث اللغة أو الدال لا يعني بالضرورة غيابه من حيث المعنى أو المدلول. ويسعفنا الفارابي بتعريف مهم للهوية يمكننا من فهم وجه العلاقة بين معناه في المنطق المجرد وما يدل عليه في الثقافة والاجتماع. يقول الفارابي: " هوية الشيء، وعينيته، وخصوصيته، ووجوده المنفرد له، كل واحد. وقولنا إنه هو إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجوده المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك" ومن خلال هذا التعريف الحدي للهوية تظهر لنا خطورة انتقال المفهوم من مجال المنطق إلى مجال العلوم الإنسانية؛ إذ أن تصور الهوية بمعنى الخصوصية والانفراد غير القابل للاشتراك إن كان ممكنا في القضايا العقلية المجردة فإنه مستحيل التحقق في القضايا الاجتماعية. فهوية الجماعة البشرية بمعنى تميزها الحصري عن غيرها من الجماعات أمر معدوم تاريخا ومجرد تصوره استلاب للتجريد ولا يمكن الاستدلال على وجوده إلا بطريقة الإمكان العقلي والتي هيمنت على العقل الإسلامي في شقه الكلامي

الخطاب القرآني وقضية الهوية:

استنادا إلى ماهية القرآن الكريم بوصفه كلام الله فإن المخاطب به لا بد أن يكون هو الإنسان ولأن المتكلم مطلق خارج الزمن فإن المرسل إليه مطلق آخر لكنه مطلق داخل الزمن. ويلزم من هذه المقدمة أن يتكلم الله مع الناس على اختلاف أزمانهم وصفاتهم وأقوامهم وأوطانهم من أجل هدايتهم ورسم معالم طريقهم إليه. فإن لم يجد كل إنسان نفسه مخاطبا بالوحي فمن يستطيع غير الله أن يخاطبه. ومن هذا المنطلق فإن الهوية بمعناها المنطقي والثقافي الذي أشرنا إليه ستكون بلا شك من عوائق فهم الخطاب القرآني المطلق والموجه للناس كافة.

ومع ذلك فإننا نجد في القرآن مفاهيم مرتبطة بالهوية ارتباط إيجاب مثل القوم والعشيرة وأخرى مرتبطة بها ارتباط سلب مثل الناس والعالمين وبني آدم. وباعتبار وجود هذه المفاهيم المتعارضة داخل خطاب واحد فإننا سنعمد إلى مدارستها لاستكناه وجوه تضايفها في كتاب الله.

- العشيرة:

كلمة مشتقة من المعاشرة وتفيد في القرآن الكريم ما تفيده كلمة الأقارب لكنها أدل منها على وجود التواصل والعيش المشترك. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى وجوب تجاوز هوية العشيرة حال تضاربها مع قيمة الإسلام. وإذا كانت العشيرة أهم هوية جماعية بعد هوية الفرد فإن دعوة القرآن الكريم إلى تجاوزها دعوة ضمنية إلى تجاوز الهويات الجماعية الأخرى من باب أولى.

- القوم:

كلمة تكررت في القرآن أكثر من مائتي مرة وتشير في القرآن الكريم إلى معنيين سياقيين لا ينفيان وجود معان أخرى جزئية لها. ومرادنا بالمعنى السياقي أن الدلالة المعجمية لا تكفي لتعيين المراد من كلمة "قوم" إذ تحتاج إلى كلمة أخرى تحملها من دلالة إلى أخرى. فحيثما اقترنت الكلمة بأخرى ذات دلالة على القيمة دلت على العموم وهو معناها السياقي الأول سواء كان هذا الاقتران اسميا كما في : القوم الكافرين والظالمين أم فعليا كما في قوم يوقنون ويعلمون وهنا فإن كلمة قوم لا تشير إلى الهوية بمعناها الكياني وإنما تشير إلى عموم القيم المرتبطة بها كالكفر والظلم والإيمان وغير ذلك. وحيثما اقترنت بضمير الإضافة دلت على الخصوص أي على الهوية الكيانية المعلومة كما في قوله تعالى : قومها وقومكما وقومه وقومنا.

- القبيلة والشعب:

لعل هذين اللفظين من أكثر الألفاظ القرآنية دلالة على معنى الهوية في التداول المعاصر. فقد خلق الله الناس شعوبا وقبائل. إلا أنه خلقهم كذلك ليتعارفوا لا ليحتموا بهويتهم من أجل إلغاء الآخر المختلف. والتعارف في القرآن هو هدف الاختلاف وما لم يتحقق الهدف وهو التعارف لم يعد ثمة معنى للاختلاف.

- الأمة:

تستدعي كلمة أمة في القرآن الكريم وفقة متأنية نظرا لسطوة هذا المصطلح في المجال التاريخي الإسلامي. ولقد وردت كلمة أمة بصيغتها الإفرادية 49 مرة في القرآن تارة مقترنة بالصفة وتارة غير مقترنة بها. إلا أن التمعن في سياقاتها المختلفة سيخرجها من دون أنى شك من مفهومها التاريخي إلى مفهوم قرآني قيمي لا تعلق له من أي وجه بمعنى الأمة السائد في الثقافة.

ولنأخذ أمثلة من القرآن الكريم لتأكيد قكرة الانزياح الثقافي للمفاهيم القرآنية، والمقصود بالانزياح هنا ما يحدث لدلالة الألفاظ في الخطاب من تحويل ثقافي بسيط يكون والسبب فيه راجعا "إلى الالتباس الحاصل بين اللغة والفكر من جهة واللغة والتداول من جهة أخرى. ولهذا السبب فلا يمكن بحال من الأحوال تطوير نظرية في التأويل إلا من خلال الاهتمام بالتطورات الحاصلة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وخصوصا علم النفس وعلم الاجتماع.

فاللغة مرتبطة بالإدراك من جهة وبالمجتمع من جهة أخرى. وإذا كانت الدلالة اللغوية اعتباطية بالنظر إلى الرمز اللغوي مفصولا عن الواقع الخارجي، فإن هذه الاعتباطية تتلاشى كلما حل المعنى باللفظ ، فتتحول المعاني من قيم اعتباطية arbitrary إلى قيم إدراكية متحكمة في الخارطة الذهنية للمتكلم ثم تتحول بفعل التداول إلى قيمة إدراكية اجتماعية فتتحول إلى سلطة متحكمة في الإدراك الفردي. أي أن إدراك الجماعة اللغوية يصبح هو المتحكم في منح الدلالة للفظ مع أن الدلالة كانت في أصلها شيئا اعتباطيا" . وسنلاحظ من خلال مناقشتنا للفظ الأمة وسياقات وروده في الخطاب القرآني كيف يتحكم التداول الثقافي للألفاظ في معناها ويلبسها لبوسا ليس لها وقد يعود أحيانا على دلالتها الأصلية بالإبطال وهو أخطر ما يقوم به التحويل الثقافي للمفاهيم.

(1) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

(2) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

(3) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

(4) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

(5) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

فالأمة في المثال الأول والثاني جاءت مقترنة بصفة "مسلمة" و" وسط" وهما صفتان قيميتان لا تفيدان أي تحيز كياني وفي المثال الثالث كان الناس أمة واحدة والمعنى هنا أن الناس في أصل وجودهم كانوا موحدين ولا يمكن الحديث هنا عن كيان عرقي أو ثقافي موحد لأن الله تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل مختلفة وفي المثال الخامس إشارة إلى المضمون الفكري والعقدي للأمة وتؤكدها "من" التبعيضية أي أن هناك أمة عقدية من أهل الكتاب يتلون آيات الله مما يخرج اللفظ من مفهومه الكياني المتحيز إلى مفهوم عقدي وفكري يتجاوز العرق والكيان إلى مفهوم أكثر رحابة وإطلاقية. وفي المثال الرابع جاءت كلمة أمة مقترنة بالفعل الناقص "كان" والذي يدل على الاستغراق في الزمن الماضي والفعل هنا يشبه في دلالته كان في قوله تعالى " وكان الله غفورا رحيما" أي أنه كان كذلك منذ كان على سبيل الاستغراق المطلق في الزمن الماضي دون أن يفيد الانقطاع كما يقول النحويون، والمراد هنا –والله أعلم- أن أمة التوحيد - منذ كانت- كانت خير أمة والسبب في نقل مضمون الآية لينطبق على الأمة المحمدية هو ضمير الخطاب "كم" والذي يوحي بأن المخاطب أولئك الذين نزل القرآن عليهم مع أن فعل كان يبين أن المخاطب هنا هم الموحدون بالله منذ كانوا وحيثما كانوا.

والحاصل أن القرآن الكريم لا يتحدث عن قومية عقدية معلومة ولا عن هوية منغلقة مرسومة لأن الهوية في القرآن عبارة عن إطار مفتوح على الأعراق والأديان والألوان ما دامت هذه الكيانات قائمة بأمر التوحيد محافظة على مراد الله من وجودها وهو التعبد إيمانا وعمرانا. والذين جعلوا الأمة كيانا متحيزا في التاريخ والجغرافيا ونصيوا منه مخاطبا بالوحي لا يختلفون عن بني إسرائيل الذين جعلوا من كيانهم الهوياتي المخاطب الأوحد في الوحي التوراتي ومن أنفسهم أبناء الله وأحباءه مع أن الخطاب الإلهي مؤسس على مطلق القيم لا على نسبي التحيز لأن ما يصدر عن المطلق لا بمكن إلا أبن يكون مطلقا.

الخطاب الديني في المغرب ومشكل الهوية:

لا بد أن نعترف منذ البداية أن الحديث عن خطاب إسلامي مجرد تعميم تجريدي تمليه إكراهات الكتابة. إذ ليس هناك خطاب إسلامي واحد وإنما ثمة خطابات متعددة تصل أحيانا إلى درجة التناقض . ومن الناحية اللسانية فإن الكلام عن خطاب إسلامي لا يعني توفر خصائص الخطاب اللسانية فيه من انسجام وترابط coherence & cohesion . والسبب أن الخطاب الإسلامي خطاب سجالي يتميز بملمحين: - ملمح الأدلجة وملمح التسيس وهما من خصائص الخطابات السجالية التي يستحيل انضباطها لشروط الخطاب من الوجهة اللسانية. إن الحديث عن خطاب إسلامي " حديث عن السياسة: فالخطاب الإسلامي جزء لا يتجزأ من السجال حول القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية والمؤسسات السياسية على المستوى المحلي والدولي" .

ويمكن القول إن أزمة الخطاب الإسلامي هي في سجاليته والتي طبعته بطابع الانفعال والدفاع مما أدى به إلى استسلام ملتبس لمفاهيم الحداثة مع إعلانه عن رفضها من جهة ومن جهة أخرى قادت البنية السجالية لهذا الخطاب إلى التقوقع حول مفهوم حدي للهوية تضخم إلى نوع من الإفراط في اعتبارها عرف المغرب صحوة إسلامية مثلت صدى لعوامل متعددة نذكر منها:

- تغلغل الفكر الماركسي في المجتمع المغربي أواخر الستينيات من القرن العشرين حيث عد اليسار المغربي خطرا على العقيدة الإسلامية

- نكبة 1967 والتي مثلت إعلانا شافيا عن هزيمة الإيديولوجيا القومية

- نجاح الثورة الإسلامية في إيران والتي أحيت الأمل في إمكان تأسيس الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة

- التأثر الواضح بحركة الإخوان المسلمين من خلال اختيار فكري جديد للنخبة الإسلامية في المغرب وهو الاكتفاء بدور التلميذ المستورد للأفكار الدينية من المشرق العربي

إن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة عمقت أخاذيذها في الخطاب الإسلامي المعاصر ومنعت من تحقيق تواصل تاريخي بينه وبين خطاب السلفية الإصلاحية الذي جاء ردا على الاستعمار من جهة وجوابا لسؤال بنيوي هيمن على العقل المسلم الحديث وهو : لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ ولنقل إن خطاب الإصلاح الديني الحديث دار حول موضوع النهضة في حين تمركز الخطاب الإسلامي المعاصر حول موضوع الدولة. وبسبب الاهتمام بالنهضة فقد اهتم زعماء الإصلاح في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بقضية العلم بينما اهتم منظروا الحركات الإسلامية بموضوع السياسة. وكان من نتائج هذا التحول أن تغيرت أولويات أو ضرورات الإصلاح من :

- ضرورة التجديد ونبذ التقليد

- ضرورة الحوار الداخلي بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتصوراتهم

- ضرورة الحوار الخارجي مع "الآخر" دون تحرج من الاستفادة منه

- ضرورة استئناف إعمال العقل ورفض الحرفية النقلية

- ضرورة المعرفة

إلى:

- ضرورة اتباع السلف والتمسك بالقديم

- ضرورة التميز والمفاصلة بدل الحوار

- ضرورة التمسك بالنص (السنة خصوصا) بدل التمسك بالكليات العقلية المنصوص عليها أي مقاصد الشريعة

- ضرورة التسيس بدل المعرفة

- ضرورة إقامة الدولة بدلا من ضرورة الإصلاح

الخطاب الإسلامي والمسألة الأمازيغية:

لم يهتم الخطاب الإسلامي بشقيه التقليدي والحديث بمسألة الهوية اللغوية إلا في مرحلتين:

- مرحلة ظهور الاتجاه الشعوبي في الثقافة والسياسة في العصر العباسي والذي ووجه سياسيا بأداة السلطة وخصوصا آلية الجماعة وفكريا بأداة الفقه وخصوصا آلية الإجماع.

- مرحلة ظهور الفكر القومي الحديث والذي ووجه فكريا من خلال مقولة الغزو الفكري وربط الفكر القومي لدى مفكري الإسلام المعاصر بالعلمانية والإلحاد إلا أن الخطاب الإسلامي وبضغط الممارسة السياسية والبحث عن الحلفاء عدل من تصوره حول الفكر القومي وخلص إلى إمكانية التحالف معه من اجل إسقاط الأنظمة او على الأقل مدافعتها بقوة الكتلة التاريخية. هذه العلاقة الملتبسة مع الفكر القومي تطرح أسئلة ملحة لم نعثر لها على جواب في أي خطاب إسلامي لحد الآن؛ فبالنظر إلى أممية الخطاب الديني وتصريحه بضرورة إقامة الخلافة الإسلامية بوصفها الهدف النهائي لعملية الإحياء الإسلامي فإن تمركز هذا الخطاب في الدائرة العربية حول العروبة أو المكون اللغوي للهوية يجعل منه بالضرورة خطابا متعارضا مع هويات لغوية أخرى تشترك معه في المرجعية الدينية كخطاب الثورة الإسلامية في إيران نظرا لانبنائه على الهوية الفارسية وهو ما يجعلنا نعتقد أن الصراع الإقليمي العربي الإيراني سيستمر حتى بعد وصول حكومات إسلامية إلى السلطة في العالم العربي. أما بالنسبة للخطاب الإسلامي التركي فإن الصراع معه مستقبلا سيكون أقل حدة نظرا لوجود مكون آخر من مكونات الهوية وهو المذهب السني بوصفه قاسما مشتركا بين الخطاب الديني العربي ونظيره التركي.

ظلت الحركة الإسلامية المغربية في تفاعلها مع المسألة الأمازيغية إلى حدود نهاية الألفية الثانية رهينة لثلاث منطلقات: المعياري والتأصيلي والتاريخي والسياسي

- المنطلق المعياري:

تمثل المعيارية في مجال العلوم الإنسانية نموذجا في المعرفة والبحث يقوم على تصور مشدود إلى مثال طهراني ما أي أن ثمة معيارا كاملا ثابتا ينبغي الامتثال له. في علم اللسانيات مثلا فإن المعيارية تعني وجود نظام نحوي سليم ينبغي النسج على منواله وما خالفه فهو لحن وشذوذ ومن ثم فن الواقع اللساني المتمثل في التنوع اللهجي والإنجاز الكلامي الأدبي يتم تجاهلهما لصالح المعيار المجرد القابع في الذهن. وفي مجال الخطاب الديني فإن التدين الاجتماعي وما يفرزه من طقوس وخطابات متنوعة تمثل ماصدق المعيار يتم الحكم عليه من خلال نسق عقدي يمثل المقياس الصحيح للدين ولنقل إن النزعة المعيارية تهتم بالدين المجرد ولا تلقي بالا للتدين بوصفه المظهر الواقعي للدين. وهذا ما يفسر انشداد الخطاب الإسلامي للنموذج المعرفي الفقهي واستخفافه الواضح بالتدين الاجتماعي والذي نجد تفاصيله في كتب التاريخ والأدب. وعلى أساس المعيارية هذه فإن اللغة العربية مقدسة لأنها لغة القرآن ووعاء المقول الإلهي فيه وفي هذا التصور ذهول واضح عن الفرق بين اللغة والكلام لأن الفضل هنا ينبغي أن يعود إلى كلام الله باللغة لا إلى لغة كلام الله.

- المنطلق التأصيلي:

يرتبط المنطلق التأصيلي بالتصور المعياري لأن المعيار عادة ما يحتاج إلى أصل ينشد إليه. ولعل من طبائع الخطاب الإسلامي المعاصر رغبته الدائمة في البحث عن أصل ما لتصوراته عن المتغيرات الواقعية الحديثة. ولئن كان التأصيل محمودا في دائرة الفقه فإنه يتحول إلى مشكل معرفي في دائرة السياسة والاجتماع. فمنطقة الفراغ التشريعي أو ما يطلق عليه الوحي دائرة العفو لم يستثمرها الخطاب الإسلامي لإنشاء معرفة حديثة منبثة عن الماضي استثماره لقواعد المصالح الأصولية في السياسة ولهذا فإننا نلاحظ أن عملية التجديد في الخطاب الإسلامي مرتبطة بفكر مقاصدي قائم على الموازنة بين المصالح والمفاسد ومع أن هذا المنحى مطلوب في بناء خطاب سياسي متحرك مع الواقع فإنه يبقى عائقا أمام بناء فكر جديد قائم على تصورات مبدئية تجديدية تمثل الثوابت الإنسانية للفكر الإسلامي . ولنعط مثالا على هذا قبل تطبيق تصورنا على موضوع الهوية اللغوية في المغرب: فلقد وقف الإسلاميون موقفا عدائيا من الديموقراطية أول الأمر وخصوصا مقولة : الشعب مصدر السلطات واستندوا على مبدإ عقدي صارم وهو أن الله هو مصدر السلطات، إلا أن القراءة المصلحية للواقع جعلت كثيرا من التيارات الإسلامية تغير من موقفها لتعتنق مبدأ الشعب مصدرا للسلطات لا لإيمان مبدئي بالديموقراطية بل لأن أغلبية الشعب تؤمن بالشعار الإسلامي ومن تم فإن تطبيق الشريعة يمكن أن يمر عن طريق الأغلبية.

وبخصوص المسالة الأمازيغية فإن التأصيل يمثل آلية من آليات التكيف التي ذكرنا فموقف الإسلام – يقول سعد الدين العثماني- " واضح وبين فهو ليس دينا لمحو خصوصيات الشعوب وإبادة ثقافتها، بل على العكس من ذلك يحترمها ويغني مضامينها بعقيدته ومبادئه وقيمه السامية. وقد امتن الله تعالى في القرآن الكريم على عباده بذلك التعدد اللغوي والثقافي واعتبره آية من آياته التي تستحق الشكر" . لم ينتبه الدكتور العثماني إلى أن ما استحق الشكر في القرآن الكريم هو نفسه ما يستحق اللوم في التاريخ، فالتأصيل القرآني لكونية التعدد اللغوي والثقافي لا يكفي – على أهميته- إن لم يصاحبه وعي تاريخي ينزل الوحي في الواقع. ولنسأل الدكتور ما الذي حدث للغة الفارسية في العراق؟ وماذا لو لم تقف الدولة الصفوية في وجه التعريب القائم على الإكراهين الرمزي والسلطوي؟ ثم ما الذي حدث في تونس او إفريقية مثلا ألم تنقرض فيها الأمازيغية أو تكاد؟ ولولا البنية التضاريسية للمغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى ألم يكن من الممكن أن تلقى الأمازيغية فيهما المصير الذي لقيته في تونس؟ ألا يفسر هذا تمركز الأمازيغ في الجبال وخلو السهول المنبسطة منهم؟. إننا نعتقد أن عملية التعريب ارتبطت في جزء منها بحب الدين لا نشك في ذلك وفي جزء آخر بهيمنة مركز الدولة على أطرافها. في حالة تونس فإن البنية التضاريسية المنبسطة سهلت على الدولة توسيع هيمنتها على الأطراف وهو ما فشلت فيه في الجزائر والمغرب. وإذن فإن خطاب الوحي الكريم لم يكن كافيا لمنع عملية الهيمنة اللغوية لولا ألطاف التضاريس.

- المنطلق التاريخي:

ارتبط الخطاب الإسلامي في المغرب حول الأمازيغية بقضية تاريخية مثلت معلما مهما من معالم المغرب الحديث وهي قضية الظهير البربري الذي أصدرته الإدارة الاستعمارية الفرنسية عام 1936 والذي أدى إلى اهتمام مشرقي إسلامي بمصير الإسلام في الغرب الإسلامي . ويمكن التمثيل لهذا التصور التاريخي ب" بدراسة عبد الكريم مطيع التي صدرت في البداية في مجلة المجاهد (16-12-1983) ثم نشرت في كتاب مستقل تحت عنوان: " عرب وبربر: مؤامرة لتنصير المغرب واحتلاله"، وذلك في إطار منشورات حركة الشبيبة الإسلامية، وقد سبق هذه الدراسة نشر دراسة داخلية للجماعة الإسلامية ... وقد انطلقت من خلفية تاريخية تستعيد خبرة الظهير البربري ... دون التطرق لمسألة تنمية اللغة و الثقافة الأمازيغيتين"

لقد قام البناء الاستدلالي للخطاب الإسلامي في مواجهته لمقولات الظهير البربري على استثمار بعد واحد للهوية وهو الإسلام بوصفه بوثقة انصهار كلي للمسلمين عربا وبربرا. ولقد كان هذا التوظيف الديني للعقيدة بوصفها البعد الأوحد لهوية أهل المغرب فعالا من الناحية السياسية في مواجهة الخطاب الاستعماري والسبب راجع في تصورنا إلى أن " الهجوم الفرنسي المباشر على العروبة، والإرادة السياسوية الراغبة في توظيف سطحي بسيط للمسألة البربرية وراء تحصن المغاربة وراء بعد واحد للهوية هو الإسلام، أي أن الاستعمار لم يكن موفقا في خلق موجة ثقافية تستوعب المطالب الجديدة للإنسان الأمازيغي أو بالأحرى لم تنجح في خلق مطالب جديدة له أكثر من مطلبه هو أي الاستقلال، لقد كانت موجة الاستقلال والتميز الهوياتي عنوان حركات التحرر والتي كان للأمازيغ الفخر في الانخراط فيها طواعية من أجل تحقيق الاستقلال" .

لم يع الخطاب الإسلامي بالمغرب حجم التحولات الثقافية في مغرب ما بعد الاستقلال والتي يمكن تلخيصها في بروز نخبة أمازيغية لم تعد مهتمة بموضوع الاستقلال بل أولت اهتمامها لإعادة الاعتبار لهويتها الثقاقية انطلاقا من فصل كلي أو جزئي بين الهوية اللغوية والدين، ف" النخبة الأمازيغية كانت نخبة دينية تقليدية، والسبب في عدها تقليدية أنها لم تبلور خطابا إسلاميا مستقلا بل كان علماء الأمازيغ من أمثال العلامة المختار السوسي مرتبطين بالدولة بينما ارتبط آخرون بأحزاب لم تتأسس على بعد هوياتي إسلامي واضح، والنتيجة أن هؤلاء تركوا جيلا تقليديا سرعان ما سيسلم المبادرة للجيل الثاني المتعلم في الغرب أوفي المدارس النظامية والتي لم يكن فيها الانتماء الديني إلا ثانويا. ومع ذلك فإن الجيل الأول وبجهودهم الفردية غير المنظمة استطاعوا خلق موجة ثقافية تماهي بين العروبة والإسلام، ولم يكن الأمازيغ مستعدين للتفريط في أي منهما ما داما شيئا واحدا. أما الآن فنحن نعيش موجة ثقافية جديدة وهي موجة الديموقراطية الغربية وحقوق الإنسان والتي نضج فيها علم جديد ملأت المصنفات فيه الرفوف وهو حق الدفاع اللغوي linguistic rights وأسست فيه جمعيات عالمية تسعى إلى الحفاظ على اللغات المهددة بالانقراض والتي تعد إرثا إنسانيا تجب المحافظة عليه، ليس انتصار الخطاب الأمازيغي المعتدل إذن نتيجة لمخطط استعماري فقط بل هو إفراز طبيعي لموجة ثقافية قد تدوم وقد تختفي بعد حين" .

لم يعد من الممكن إذن الاستمرار في الارتهان للتاريخ والادعاء بان إسلام الأمازيغ كاف لتحقيق انصهار هوياتي كالذي حصل في المرحلة الاستعمارية وإلا أدى هذا التصور إلى تفتيت الوحدة الوطنية ولربما قاد الجيل الأمازيغي المقبل إلى وضع الإسلام نفسه موضع التساؤل كلما تحصن به الخطاب الإسلامي لمواجهة الهوية الأمازيغية وهو من جنس ما حصل في باكستان " فاستقلال بنغلادش عن باكستان كان راجعاً في جزء مهم منه إلى قرار "محمد علي جناح" بجعل الأوردية اللغة الرسمية للبلاد، وشكل هذا ضربة للإحساس القومي لسكان البنغلادش الذين يتكلمون اللغة البنغالية"

- المنطلق السياسي:

قلنا سابقا إن الخطاب الإسلامي حول الهوية خطاب مكتنز بالسياسة، وحيثما حضرت السياسة في الخطاب ابتعد عن المضامين الفكرية المحددة للوجهة الاستراتيجية، ولعلنا لا نبتعد عن الحقيقة وعلى الأقل من منظور عبد المجيد الصغير إن ذهبنا إلى أن الموازنات الأصولية بين المصالح والمفاسد هي في عمقها آلية سياسية في الخطاب الإسلامي منذ تأسيس علم أصول الفقه .

إن الدارس للتطورات والتحولات الفكرية في موقف الإسلاميين من الأمازيغية لا شك سيلاحظ وجود قطائع معرفية فيها إلى درجة يستحيل معها إرجاع تلك التحولات الفجائية لنضج فكري أو مراجعة معرفية؛ مما يتركنا أمام احتمال واحد للتفسير وهو إكراهات السياسة والمدافعة من أجل تطمين المخاطبين ولو أدى ذلك إلى الغدر بالأسس الفكرانية المحددة لطبيعة الخطاب الإسلامي. فالحركة الإسلامية المغربية على تنوع خطاباتها تلتقي في نقطة واحدة وهي التعامل السياسي مع مكون خطير من مكونات الهوية ألا وهو اللغة بحيث يختزل الخطاب الإسلامي الهوية الأمازيغية في بعد واحد وهو اللغة أما الثقافة وهي محمول اللغة فينبغي أن تكون منسجمة مع الأسس العقدية الإسلامية للخطاب الديني.

ولنا أن نستغرب من ادعاء غريب مفاده أن النزاع الإسلامي الأمازيغي حول الحرف قد دفع "التيار الإسلامي إلى إنضاج تصوراته أكثر في الموضوع والانتقال إلى مرحلة التأسيس الأكاديمي والعلمي (كذا) لاختياراته التفصيلية" ولقد استدل صاحب الادعاء بملف للأمازيغية في مجلة الفرقان وهي مجلة غير محكمة كما استدل بملفين عنها في جريدة يومية وهو ما يذكرنا بخطابات إسلامية تقليدية كانت ترد على نظرية داروين استنادا إلى مقالات منشورة في جريدة الأهرام وهو ما يدل على وجود أزمة في الخطاب الإسلامي ملخصها التهوين من شأن المقاييس الأكاديمية الصارمة والمفروض تمثلها حين الخوض في مجال أكاديمي معروف مثل الهوية اللغوية والتخطيط اللغوي. وتتعمق أخاذيذ أزمة الخطاب الإسلامي حينما تتحول معطيات السياسة وتقلباتها إلى محدد لمستقبل الجدال حول الأمازيغية؛ فالعلاقة المستقبلية بين التيار الإسلامي والتيار الأمازيغي ستخضع "لمعطيات السياسة العامة تجاه الأمازيغية، ومدى نجاح جهود إدماجها التعليمي والثقافي والإعلامي حيث سيؤدي ذلك إلى احتواء التوترات ذات المنشأ السياسي (كذا) ... دون إغفال ما تمثله الحركة الأمازيغية من رهان للحد من التقدم الاجتماعي والسياسي للحركة الإسلامية"

لقد أخفق الخطاب الإسلامي بالمغرب في صياغة خطاب أكاديمي حول الهوية اللغوية الأمازيغية بحيث لم تسهم الحركة الإسلامية في أي مشروع بحثي طموح حول الهوية اللغوية، ولم تصدر كتبا في هذا الشأن كما أنها لم تكون لجانا أكاديمية متخصصة لإثراء النقاش الفكري حول المشروع الأمازيغي بل اكتفت بخطاب سجالي مكتنز سياسيا وغث من حيث المضمون الفكري بل إنها وفي خضم النزاع حول قضية الحرف الذي ستكتب به الأمازيغية هددت بالنزول إلى الشارع من أجل استفتاء شعبي حول قضية لا يمكن للخطاب التحشيدي حلها على المدى البعيد ولنا فقط أن نتصور في فرنسا مثلا استفتاء على استعمال الحرف العربي في المدارس الفرنسية فالنتيجة معلومة سلفا .

غير أن من شأن هذا الموقف السياسي أن يعرقل جهود الاندماج ويؤدي لا محالة إلى حرب مستعرة على الهوية سيكون الخاسر فيها هو الإسلام والذي سيمثل الخصم الفكري المستقبلي للهوية الأمازيغية. لقد كان الاستغلال السياسي للقضية الأمازيغية في الخطاب الكولونيالي وراء فشله في إبعاد الأمازيغ عن عمقهم العربي والإسلامي من جهة وتحصنهم وراء بعد واحد للهوية وهو الإسلام، ولم يرتبط الخطاب الأمازيغي العالم ( مقابل الشعبي) بالحداثة الغربية في بعدها الإنساني المبشر بحقوق الإنسان إلا حينما خلع الخطاب الغربي لباس الاستعمار وأضحى –على الرغم من ازدواجية معاييره- أكثر وفاء لقيم التحرر الكونية.

خلاصة:

ناقشنا موقف الخطاب الإسلامي المعاصر بالمغرب من قضية الهوية اللغوية ولاحظنا تميز هذا الخطاب بالخصائص التالية:

- السجالية والتسييس

- التأصيلية والأدلجة

- التاريخية المعيارية

ولعل هذه الخصائص هي ما يميز الخطابات الإيديولوجية الساعية دوما إلى احتواء القضايا ذات المنحى الوجودي. ورأينا ان تكيف الخطاب الإسلامي مع مطالب الخطاب الأمازيغي تمليه إكراهات السياسة والمصالح الظرفية مما يشير إلى أن استراتيجية الخطاب الإسلامي استراتيجية احتواء لا استراتيجية فهم واحتفاء وهو ما سيؤدي إلى تعميق القطيعة المعرفية بين التعامل الفكري العميق شبه المعدوم مع مكون الهوية اللغوية والتعامل السياسي المتقلب وهو ما يطرح علينا سؤالا ملحا حول مستقبل المغرب وهو: كيف سنتعامل مع الخطاب الأمازيغي حينما ينتقل من مجرد خطاب حول الهوية اللغوية إلى خطاب حول الهوية الثقافية؟ ونعتقد جازمين أن الموقف السياسي حينها سيكون عاجزا عن إعطاء الأجوبة الكافية لأن الهويات الثقافية شأنها شأن القضايا الوجودية الكبيرة لا تعالج بالسياسة وإنما تعالج بطرح الأسئلة الكبرى من جديد.

عن موقع: هسبريس.

Published on April 22, 2013 15:13

التعريف بمخبر الممارسات اللغوية في الجزائر.

يعتبر مخبر الممارسات اللغوية بالجزائر من المخابر النشطة والفعالة، وله إصدارات ومجلات، وينظم ملتقيات.. تجد التفاصيل بموقع المخبر أدناه:

كلمة مدير المخبر يعدّ مخبر الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري إطلالة واقعية على الواقع اللغوي في الجزائر؛ هذا الواقع الذي يعرف تداخلاً وأنماطاً لغوية متباينة أحياناً، ومتكاملة في بعض الأحيان. ومن هنا فإنّ المخبر كفيل برصد مختلف الاستعمالات اللغوية التي يعرفها المجتمع الجزائري لما له من قوة الاستعمال التي لا حدود لها. ويعمل المخبر على رصد وجمع مختلف الاستعمالات اللغوية متّخذاً منهجية علمية مستخلصة من دراسات نظرية أجريت على مجتمعات عرفت نفس الظاهرة اللغوية، فالمخبر لا يعمل على التحديد من تلك الاستعمالات التي تعرفها المجتمعات، بل يحاول إيجاد العلاقات التكاملية ويدرسها ثمّ يقدم لها تنظيراً علمياً من خلال الدراسات العلمية الجادة في ميدان تعليميات اللغات. إنّ المخبر فضاء علمي ووطني يستهدف مختلف الاستعمالات اللغوية لفئات المجتمع الجزائري ويركز على تلك الظواهر الانسجامية التي تعمل على توحيد لغة الوطن، وإنّ لا يعمل على إيجاد أو تثوير حرب اللغات. يعمل المخبر على توصيف مختلف الظواهر اللغوية التي يعرفها الحراك اللغوي في المجتمع الجزائري؛ بناءً على توطين المعرفة العلمية التي لا تكون إلاّ بلغة الوطن، وأنّ مجتمع المعرفة لا يكون ولا يستقيم أمره إلاّ بلغة الوطن. يعمل المخبر بناءً على قانونه الداخلي على دراسة اللغات التي يستعملها المجتمع الجزائري في مختلف تكلّماته، وينزل كلّ لغة من اللغات حسب وظيفتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومن هنا يضع سلّماً تصاعدياً للغات، وسلماً تنازلياً في البعد الوطني والعلمي والثقافي. ينزّل المخبر اللغة الرسمية مكانتها الدستورية؛ باعتبارها لغة الجزائريين عامة، وهي لغة الانسجام الطبيعي والعفوي ولغة التفاهم الحضاري. كما يجعل من المازيغية السند الأساس للعربية في بعدها الوطني والثقافي الذي ساهم فيه المازيغيون بقسط كبير في إرساء دعائم العربية وتطويرها عبر مختلف التطوّرات التي عرفتها. فالمجتمع الجزائري هو الذي عمل على إنزالها المكانة العليا على المازيغية، بل عمل على احترامها لقداسة ما تحمله من مضمون ديني. إنّ المخبر يستهدف الكشف عن مختلف التكامل اللغوي بين العربية كلغة علمية حضارية ثقافية والمازيغية كلغة تراث أجداد، يجب المحافظة عليها، والعمل على تطويرها وتحيينها بما تقدمها الدراسات المعاصرة في باب إحياء اللغات الوطنية، وكذا بالاستناد إلى آليات التجارب الناجحة التي عرفتها مختلف اللغات الوطنية في العالم المتقدم. يعمل المخبر على أن ينزل اللغات الأجنبية لغات أجنبية فقط، على أنّها لغات نستفيد منها، لا نعمل على أن نطوّرها، بل هي لغات التفتح ولغات العلم، ومن الضروري أن تنزل حيث يجب أن نزل اللغات الأجنبية، فيعمل المخبر على إزالة الهيمنة اللغوية التي يعرفها المجتمع الجزائري من خلال رصيد اللغة الفرنسية التي تنال مساحات شاسعة من الاستعمال. فالمخبر يأخذ بالتعددية اللغوية في مجال اللغات الأجنبية، على أن يكون الانفتاح على مختلف اللغات، ويعمل على مدّ المثقف الجزائري بآليات الخروج من شرنقة الفرنسية. إنّ المخبر يقدم ما وسعه الجهد من مجال الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري من خلال الآليات العلمية التي يعمل على تقديمها للقراء ولأعضاء المخبر، ويروم أن تتوسّع مجالاته في لاحق من الزمان. يهيب المخبر بكل من يوجه له نقداً تحسينياً، وينوّه بدور الأعضاء في خدمة قضايا الوحدة الوطنية التي لا تكون إلاّ بالوحدة اللغوية، وهذا هدف المخبر ونظرته المستقبلية. يعمل المخبر جاهداً وفي كل آن وأوان على أن تكون الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري من أزاهير التفتح على مختلف الاستعمالات التي تعمل على الانسجام الجمعي والمجتمعي. ندعو كافة الشركاء للتعاون معنا في: ـ إمدادنا بمقالات تخصّ توجّهات المخبر؛ ـ المساهمة في فعاليات المخبر التي تتعلّق بإقامة الأيام الدراسية والملتقيات؛ ـ توجيه نقود تحسينية تعمل على التطوير؛ ـ تقديم مشاريع مستقبلية في اختصاص المخبر؛ ـ التنويه بكلّ من يقدم إسهاماً يعمل على التغيير. مرحباً بكم في نافذة المخبر، وكونوا أكثر عدداً. مدير المخبر: أ د صالح بلعيد http://www.ummto.dz/labolpla/site/t3rif.htm

كلمة مدير المخبر يعدّ مخبر الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري إطلالة واقعية على الواقع اللغوي في الجزائر؛ هذا الواقع الذي يعرف تداخلاً وأنماطاً لغوية متباينة أحياناً، ومتكاملة في بعض الأحيان. ومن هنا فإنّ المخبر كفيل برصد مختلف الاستعمالات اللغوية التي يعرفها المجتمع الجزائري لما له من قوة الاستعمال التي لا حدود لها. ويعمل المخبر على رصد وجمع مختلف الاستعمالات اللغوية متّخذاً منهجية علمية مستخلصة من دراسات نظرية أجريت على مجتمعات عرفت نفس الظاهرة اللغوية، فالمخبر لا يعمل على التحديد من تلك الاستعمالات التي تعرفها المجتمعات، بل يحاول إيجاد العلاقات التكاملية ويدرسها ثمّ يقدم لها تنظيراً علمياً من خلال الدراسات العلمية الجادة في ميدان تعليميات اللغات. إنّ المخبر فضاء علمي ووطني يستهدف مختلف الاستعمالات اللغوية لفئات المجتمع الجزائري ويركز على تلك الظواهر الانسجامية التي تعمل على توحيد لغة الوطن، وإنّ لا يعمل على إيجاد أو تثوير حرب اللغات. يعمل المخبر على توصيف مختلف الظواهر اللغوية التي يعرفها الحراك اللغوي في المجتمع الجزائري؛ بناءً على توطين المعرفة العلمية التي لا تكون إلاّ بلغة الوطن، وأنّ مجتمع المعرفة لا يكون ولا يستقيم أمره إلاّ بلغة الوطن. يعمل المخبر بناءً على قانونه الداخلي على دراسة اللغات التي يستعملها المجتمع الجزائري في مختلف تكلّماته، وينزل كلّ لغة من اللغات حسب وظيفتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومن هنا يضع سلّماً تصاعدياً للغات، وسلماً تنازلياً في البعد الوطني والعلمي والثقافي. ينزّل المخبر اللغة الرسمية مكانتها الدستورية؛ باعتبارها لغة الجزائريين عامة، وهي لغة الانسجام الطبيعي والعفوي ولغة التفاهم الحضاري. كما يجعل من المازيغية السند الأساس للعربية في بعدها الوطني والثقافي الذي ساهم فيه المازيغيون بقسط كبير في إرساء دعائم العربية وتطويرها عبر مختلف التطوّرات التي عرفتها. فالمجتمع الجزائري هو الذي عمل على إنزالها المكانة العليا على المازيغية، بل عمل على احترامها لقداسة ما تحمله من مضمون ديني. إنّ المخبر يستهدف الكشف عن مختلف التكامل اللغوي بين العربية كلغة علمية حضارية ثقافية والمازيغية كلغة تراث أجداد، يجب المحافظة عليها، والعمل على تطويرها وتحيينها بما تقدمها الدراسات المعاصرة في باب إحياء اللغات الوطنية، وكذا بالاستناد إلى آليات التجارب الناجحة التي عرفتها مختلف اللغات الوطنية في العالم المتقدم. يعمل المخبر على أن ينزل اللغات الأجنبية لغات أجنبية فقط، على أنّها لغات نستفيد منها، لا نعمل على أن نطوّرها، بل هي لغات التفتح ولغات العلم، ومن الضروري أن تنزل حيث يجب أن نزل اللغات الأجنبية، فيعمل المخبر على إزالة الهيمنة اللغوية التي يعرفها المجتمع الجزائري من خلال رصيد اللغة الفرنسية التي تنال مساحات شاسعة من الاستعمال. فالمخبر يأخذ بالتعددية اللغوية في مجال اللغات الأجنبية، على أن يكون الانفتاح على مختلف اللغات، ويعمل على مدّ المثقف الجزائري بآليات الخروج من شرنقة الفرنسية. إنّ المخبر يقدم ما وسعه الجهد من مجال الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري من خلال الآليات العلمية التي يعمل على تقديمها للقراء ولأعضاء المخبر، ويروم أن تتوسّع مجالاته في لاحق من الزمان. يهيب المخبر بكل من يوجه له نقداً تحسينياً، وينوّه بدور الأعضاء في خدمة قضايا الوحدة الوطنية التي لا تكون إلاّ بالوحدة اللغوية، وهذا هدف المخبر ونظرته المستقبلية. يعمل المخبر جاهداً وفي كل آن وأوان على أن تكون الممارسات اللغوية في المجتمع الجزائري من أزاهير التفتح على مختلف الاستعمالات التي تعمل على الانسجام الجمعي والمجتمعي. ندعو كافة الشركاء للتعاون معنا في: ـ إمدادنا بمقالات تخصّ توجّهات المخبر؛ ـ المساهمة في فعاليات المخبر التي تتعلّق بإقامة الأيام الدراسية والملتقيات؛ ـ توجيه نقود تحسينية تعمل على التطوير؛ ـ تقديم مشاريع مستقبلية في اختصاص المخبر؛ ـ التنويه بكلّ من يقدم إسهاماً يعمل على التغيير. مرحباً بكم في نافذة المخبر، وكونوا أكثر عدداً. مدير المخبر: أ د صالح بلعيد http://www.ummto.dz/labolpla/site/t3rif.htm

Published on April 22, 2013 06:01

April 21, 2013

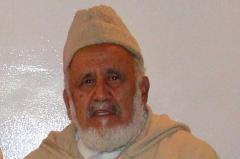

الشيخ الأصولي الفقيه: محمد التاويل: أكبر فقهاء المالكية اليوم.

الشيخ الأصولي الفقيه: محمد التاويل:

أكبر فقهاء المالكية اليوم.

الشيخ الأصولي الفقيه: محمد التاويل:

أكبر فقهاء المالكية اليوم.

ترجمة الشيخ:

هو محمَّد بن محمَّد بن قاسم بن حساين التاويل، بارك في عمره.من مواليد 1934م، بمدينة (عين باردة) قرب فاس، بالمغرب.أخذ عن والده سيدي محمد بن قاسم، الذي كان إماماً في القراءات القرآنية، وحفظ القرآن وهو صغير، وبدأ دراسة العلوم على يد الشيخ محمد العربي المساري الذي كان يدرس النحو (الآجرومية والألفية)، والفقه (المرشد المعين والمختصر والتحفة)، والفرائض وعلوماً أخرى، ثم التحقَ بجامع القرويين فدرس الفقه على العلامة أبي بكر جسوس، والعلامة امحمد العمراني الزرهوني، والعلامة عبد الكريم الداودي، رحمهم الله تعالى، وأخذ التفسير على العلامة العربي الشامي، وأخذ الحديث على العلامة عبد العزيز بلخياط، وأخذ النحو على العلامة عبد الهادي اليعقوبي خبيزة، وأخذ الأصول على العلامة الحبيب المهاجي، وأخذ العقائد والمنطق على العلامة ابن عبد القادر الصقلي، وأخذ البلاغة على العلامة امحمد العمراني، وأخذ الأدب على العلامة عبد الكريم العراقي، وأخذ التاريخ على الفقيه الغمري، وأخذ علوماً أخرى كثيرة عن غير هؤلاء.ويتميز بذاكرة قوية وفهم ثاقب، فقد حفظ ألفية ابن مالك في عشرة أيام بمعدل مائة بيت في اليوم، وحفظ جمع الجوامع لابن السبكي في الأصول والتلخيص للقزويني في البلاغة وغير ذلك.وأمَّا ذكاؤه وقوة فهمه فيدلُّك عليها أنه كان المبرَّز على أقرانه طيلة مدة دراسته، وكان الأول في نتائج امتحاناته على جميعهم.

الشهادات والوظائف

:

حاصل على العالِـميَّـة من جامع القرويين بفاس 1957م.حاصل على الدكتوراة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.أستاذ التعليم العالي والفقه والأصول بجامع القرويين أعلى الله مناره.عضو المجلس العلمي.عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة.

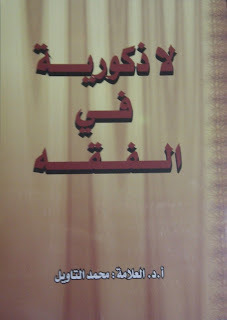

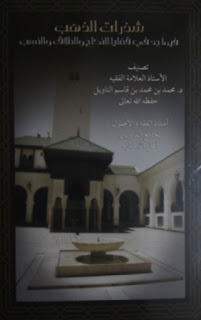

مؤلفاته وتصانيفه المطبوعة:

1. الوصايا والتَّـنزِيل في الفقه الإسلامي.2. شذرات الذهب فيما جدَّ من قضايا النكاح والطلاق والنسب. 3. اللباب في شرح تحفة الطلاب، (نظمه وشرحه، في علم الفرائض).4. وأخيراً.. وقعت الواقعة وأبيح الربا: الفوائد البنكية. 5. مشكلة الفقر: الوقاية والعلاج في المنظور الإسلامي.6. إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية: رؤية إسلامية.7. الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي.8 لا ذكورية في الفقه..9 زكاة العين ومستجداتها..10 موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه..11 الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة في الشركات الإسلامية). مجلدان.

ترجمة الشيخ:

هو محمَّد بن محمَّد بن قاسم بن حساين التاويل، بارك في عمره.من مواليد 1934م، بمدينة (عين باردة) قرب فاس، بالمغرب.أخذ عن والده سيدي محمد بن قاسم، الذي كان إماماً في القراءات القرآنية، وحفظ القرآن وهو صغير، وبدأ دراسة العلوم على يد الشيخ محمد العربي المساري الذي كان يدرس النحو (الآجرومية والألفية)، والفقه (المرشد المعين والمختصر والتحفة)، والفرائض وعلوماً أخرى، ثم التحقَ بجامع القرويين فدرس الفقه على العلامة أبي بكر جسوس، والعلامة امحمد العمراني الزرهوني، والعلامة عبد الكريم الداودي، رحمهم الله تعالى، وأخذ التفسير على العلامة العربي الشامي، وأخذ الحديث على العلامة عبد العزيز بلخياط، وأخذ النحو على العلامة عبد الهادي اليعقوبي خبيزة، وأخذ الأصول على العلامة الحبيب المهاجي، وأخذ العقائد والمنطق على العلامة ابن عبد القادر الصقلي، وأخذ البلاغة على العلامة امحمد العمراني، وأخذ الأدب على العلامة عبد الكريم العراقي، وأخذ التاريخ على الفقيه الغمري، وأخذ علوماً أخرى كثيرة عن غير هؤلاء.ويتميز بذاكرة قوية وفهم ثاقب، فقد حفظ ألفية ابن مالك في عشرة أيام بمعدل مائة بيت في اليوم، وحفظ جمع الجوامع لابن السبكي في الأصول والتلخيص للقزويني في البلاغة وغير ذلك.وأمَّا ذكاؤه وقوة فهمه فيدلُّك عليها أنه كان المبرَّز على أقرانه طيلة مدة دراسته، وكان الأول في نتائج امتحاناته على جميعهم.

الشهادات والوظائف

:

حاصل على العالِـميَّـة من جامع القرويين بفاس 1957م.حاصل على الدكتوراة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.أستاذ التعليم العالي والفقه والأصول بجامع القرويين أعلى الله مناره.عضو المجلس العلمي.عضو اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة.

مؤلفاته وتصانيفه المطبوعة:

1. الوصايا والتَّـنزِيل في الفقه الإسلامي.2. شذرات الذهب فيما جدَّ من قضايا النكاح والطلاق والنسب. 3. اللباب في شرح تحفة الطلاب، (نظمه وشرحه، في علم الفرائض).4. وأخيراً.. وقعت الواقعة وأبيح الربا: الفوائد البنكية. 5. مشكلة الفقر: الوقاية والعلاج في المنظور الإسلامي.6. إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية: رؤية إسلامية.7. الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي.8 لا ذكورية في الفقه..9 زكاة العين ومستجداتها..10 موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه..11 الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة في الشركات الإسلامية). مجلدان.

ملاحظة: استفدت في هذا التعريف من مصادر متعددة، منها منتدى الأصلين، إضافة لمعلوماتي الشخصية.

ملاحظة: استفدت في هذا التعريف من مصادر متعددة، منها منتدى الأصلين، إضافة لمعلوماتي الشخصية.

Published on April 21, 2013 08:55

April 20, 2013

الدكتور الشيخ مصطفى بنحمزة: العز بن عبد السلام المغربي.

د. مصطفى بنحمزة . مواليد 1949. الجنسية مغربية.

د. مصطفى بنحمزة . مواليد 1949. الجنسية مغربية.المؤهلات العلمية: الدكتور مصطفى بنحمزة حاصل على الإجازة في الشريعة من كلية الشريعة جامعة القرويين فاس · الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس · خريج دار الحديث الحسنية الرباط - شهادة الدروس المعمقة · دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس الرباط. دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة · الخبرة العلمية: أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس الرباط، سابقا.أستاذ التعليم العالي بشعبة الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة · رئيس شعبة الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول وجدة سابقا · عضو مجلس الكلية، كلية الآداب وجدة · عضو مجلس الجامعة حالي · عضو محكم بلجنة جائزة محمد السادس الوطنية للفكر الإسلامي التي تمنحها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للشخصيات العلمية وللأعمال العلمية المتميزة · زاول الإفتاء الشرعي من خلال برنامج ركن المفتي الذي كانت التلفزة المغربية تقدمه · مارس الإفتاء ببعض المواقع الإعلامية العالمية مثل إسلام أون لاين · سجل للإذاعة الوطنية تفسير خمسة أحزاب من القرآن الكريم ابتداء من الحزب 25 إلى نهاية الحزب 29. · ساهم في أنشطة علمية لمنظمة الإيسيسكو بالرباط دورة محور التربية، دورة محور تطبيق الشريعة · ألقى ثلاث دروس حسنية (1421 و 1423 و 1427 هـ). رئيس المجلس العلمي بوجدة . عضو المجلس العلمي الأعلى · عضو اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة) · عضو شرفي برابطة الأدب الإسلامي العالمية · رئيس فرع جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية · مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة . المؤلفات: الكتب حقوق المعوقين في الإسلام 1993. · مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين – جامعة الصحوة الإسلامية الدورة الثالثة- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1414 - 1994. نظرة في العوامل التي أسست روح العداء عند الغربيين نحو الإسلام 1996. تحقيق كتاب الحلية فيما لكل فعل من تصريف وبنية لابن عنترة – أطروحة دكتوراه سنة 2000. الأسس الثقافية لمنع تطبيق الشريعة – المساواة نموذجا. 2001. الخطيب وواقع الأمة – مكتبة الطالب – وجدة 2001. الحضور الإسلامي في مجال التربية – مكتبة الطالب – وجدة 2001. كرامة المرأة من خلال خصوصياتها التشريعية – مكتبة الطالب – وجدة 2002. معطيات حول ظاهرة التنصير – منشورات المجلس العلمي – وجدة 2002. تأملات في سورة الفجر – كتاب المحجة- فاس 1423 - 2002. المساواة في البعدين الوضعي والشرعي – مكتبة الطالب – وجدة 2003. شخصية الفقه المالكي – فهم عميق للكتاب والسنة وحماية لعقيدة الأمة. مكتبة الطالب 2004. نظرية العامل في النحو العربي: "دراسة تأصيلية وتركيبية" مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1425- 2004. ب. البحوث والدراسات الصحوة الإسلامية واليسار العربي. الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية– الدار البيضاء شتنبر 1990 صفر 1410. · حكم المفترات في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة الهدى، العدد: 24 – 1991. · مقاصد التربية الإسلامية، الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية ربيع الأول 1412 شتنبر 1991. · مناهج البحث العلمي عند علماء المسلمين– المناظرة المغاربية الأولى لتدريس العلوم– وجدة دجنبر 1991. · الإثراء عن طريق الانتظار– الربا وأضراره ، جريدة الراية فاتح محرم 1414- 22 يونيو 1993 العدد: 49. نحو مجتمع إسلامي الضرورات والأسلوب: مجلة المنعطف العدد: 9 - 1415 / 1994. · قراءة في العطاء التربوي الإسلامي –مجلة دعوة الحق العددان 355 - 356 السنة 41 رجب - رمضان 1421 أكتوبر – دجنبر 2000. · فتوى شرعية بتحريم أخذ التعويض عن أرض فلسطين –ضمن كتاب– محنة الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج –أجابت الفتوى عن سؤال طرحه مفتي القدس على علماء المغرب- منشورات المجلس العلمي بوجدة 1422 / 2002. حوار مع أسبوعية الأيام صيف 2003. مقدمة في الاجتهاد الشرعي وخطة إدماج المرأة في التنمية، منشور بجريدة التجديد. فلسفة الموت عند بديع الزمان النورسي، منشورات النور بتركيا. · مقالات دورية في التفسير تصدر بجريدة المحجة، الصادرة بفاس، مرتين في الشهر. مجموعة من الحوارات الصحفية في الإذاعة الوطنية والقناتين التلفزيتين الأولى والثانية. مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين، مجلة التسامح، العدد:7 صيف 1425- 2004. زرع الأعضاء وتبادلها مع غير المسلمين. الوقف الذري: رؤية جديدة في ضوء المستجدات الاجتماعية والاقتصادية. حوار مع الصحيفة المغربية، العدد:34- ماي 2006. حوار مع مجلة مدارك، العدد: 6، أكتوبر 2006، ضمن ملف: علماء المغرب بين السلطان والشعبملاحظة: استفدت في هذه الترجمة من موقع فضيلة الشيخ.

Published on April 20, 2013 03:04

إخبار عن ندوة دولية عن المقاوم الكبير عبد الكريم الخطابي بمدينة وجدة.

ملامح الفكر العمليّ عند محمد بن عبد الكريم الخطّابيبمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على وفاته(أعمال مهداة إلى الأستاذ علي الإدريسي)ملاحظة من إلياس: الاسم الحقيقي هو محمد بن عبد الكريم، لكن انتشرت تسميته بعبد الكريم فقط.تنظّم جامعة محمّد الأوّل-كليّة الآداب (فريق البحث في الفلسفة الإسلاميّة وتكوين الدكتوراه في التراث الثقافيّ والتنميّة) ندوة علميّة دوليّة في موضوع:ملامح الفكر العمليّ عند محمد بن عبد الكريم الخطّابيبمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على وفاته(أعمال مهداة إلى الأستاذ علي الإدريسي)يومي 27-28 نوفمبر 2013 بقاعة نداء السلام بكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وجدة/المغربتقديمنسعى في هذه الندوة إلى لمّ بعض أطراف الفكر العمليّ عند محمد بن عبد الكريم وإعادة بناء المعالم الرئيسة لمشروعه الفكريّ العامّ. وذلك بغية المساهمة في تسليط الضوء على جوانب من فكره الأخلاقيّ والسياسيّ والاقتصاديّ والقانونيّ والدبلوماسيّ وغيره، وبالتالي المساهمة في إغناء البحث في فكر الرجل الذي هو معين للفكر الإنسانيّ لا ينضب ونقطة ضوء مشرقة في تاريخ المغرب الحديث ورمز خالد للذاكرة والهويّة الوطنيّتين. وقد حصل إجماع قلّ نظيره على المستوى العالميّ على أهمّية شخصيّة محمد بن عبد الكريم الخطابي وعمق مساهمته وصدق عمله ونبل سياسته ووضوح فكره. لقد كان بسيطا وعميقا في حياته ورؤيته، فاضلا وحكيما في سلوكه ونظره، متّزنا ومترويّا في قراراته وتدبيره، واضحا ومتميّزا في فكره وعمله. ولا تخفى أهمّية أفكاره في المجال العمليّ ووجاهتها وقوّة حجّيتها لكونها انبنت على مبادئ ومفاهيم وتصوّرات علميّة عميقة سبقت ربّما زمانها، وهي أفكار لم تنل ما تستحقّها من البحث ولم تدرس بما فيه الكفاية، في حدود علمنا، رغم كلّ ما ألّف حول حركة الأمير الخطّابي منذ عشرينات القرن الماضي إلى يومنا هذا. صحيح أنّه رجل عمل لكنّه أيضا رجل فكر؛ وإن كان قد كرّس حياته أكثر للعمل، فإنّ ذلك لم يكن أبدا على حساب النظر، لكن قد لا نخالف الصواب إن قلنا إنّ نوع النظر الذي هيمن على فكر الرجل هو النظر الملازم للعمل، إنّه الفكر العمليّ الذي يشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة العامّة من أخلاق وسياسة واقتصاد ومؤسّسات وتدبير ودبلوماسيّة وحرب وسلم وغير ذلك. وأكثر من ذلك، إنّ هذا الفكر لم يكن قطّ تقليديّا، بل يبدو أنّه يتضمّن كثيرا من مبادئ الحداثة على جميع المستويات. ولعلّ مولاي محند، كما يناديه أهل الريف، سبق عصره وكان سبّاقا إلى الصدح بأفكار تنويريّة غير مألوفة في بيئته، بل وحاول ترجمتها إلى الواقع العمليّ؛ فما هي أهمّ هذه المبادئ وما سمات هذا الفكر العمليّ؟ ويبدو أيضا أنّه نجح في الجمع بين الإسلام والحداثة، بين الأمازيغيّة والعروبة، بين المحلّية والكونيّة، فما مظاهر هذا الجمع وما كيفيّته وما انعكاسه على فلسفته العمليّة؟ من المؤكّد أنّه غرف من الثقافة الغربيّة دون أن ينغمس فيها كلّية أو يرفضها كلّية، وكان يقول عن الحضارة الأوربيّة "إنّها باعنا وقد ردّت إلينا"؛ فما دور تكوينه المزدوج التقليديّ والحديث في فكره العمليّ؟ لقد مارس الصحافة والتدريس والترجمة والقضاء والسياسة، وكتب مقالات ورسائل عديدة بداء بإقامته بمليليّة في جريدة تيليغراما دليل ريف، وانتهاء بمنفاه في القاهرة؛ فما طبيعة كتاباته وما مصادر فكره؟ ما درجة تأثير كلّ من الثقافة المحليّة والمتوسطيّة والإنسانيّة في تكوينه ومواقفه؟ ما تأثير فلسفة الأنوار على فكره ومشروعه؟ كيف تحضر قيم الحرّية والعدالة والكرامة في منظومته الفكريّة العمليّة؟ من المعروف أنّ الخطابي لم يكن يعترف إلا بالحقّ، لكن ما تصوّره للحقّ؟ ثمّ إنّه كان يحمل تصوّرا متكاملا للدولة والمجتمع المدنيّ والمؤسّسات وكان لا يخفي غايته وهي تأسيس دولة مغربيّة عصريّة تضمن العدل والكرامة والحرّية للإنسان؛ فما تصوّره للنظام السياسيّ وسلطه المختلفة، ما مفهومه للوطن والدولة العصريّة، وما نظرته إلى التعليم وغيره؟ وعلاوة على منهجه وحكمته السياسيّة، كان له تصوّر اقتصاديّ مبدع ومتجدّد مبنيّ على فهم عميق للواقع المغربيّ والإقليميّ والدوليّ. وما تأكيده على التعاون مع إسبانيا في عزّ الصدام خاصّة في الجانب الاقتصاديّ إلا دليل على ذلك، فما هي عناصر فكره الاقتصاديّ في الفلاحة والصناعة والمبادلات وغيرها؟ تلك بعض الأسئلة من بين أخرى كثيرة ستكون مدار مدارسة الباحثين الذين سيوجّهون كلّ عنايتهم في هذه الندوة إلى استجماع عناصر فلسفة الخطّابي العمليّة من خلال الانكباب على آثاره المكتوبة والمخطوطة والشواهد الشفويّة وحواراته ومختلف الوثائق المتاحة كما من خلال تجربته التاريخيّة وشهادات المعاصرين له من أصدقائه وخصومه على السواء، مغاربة وأجانب، ومن الدارسين في مختلف التخصّصات وخاصّة المؤرّخين منهم.هكذا، يمكن إجمال محاور هذه الندوة، لا على سبيل الحصر، فيما يلي:- تكوين الخطّابي ومصادر فكره العمليّ؛- فكره الفلسفيّ (مفاهيم الحقّ، السياسة، الحرّية، الحرب، السلم، المقاومة، الشعب، الهويّة، التقدّم...)؛- فكره الأخلاقيّ (الإنسان، القيم، الفضائل، السعادة، وغيرها)؛ - فكره السياسيّ (طبيعة النظام السياسيّ، الجمعيّة الوطنيّة، السلط التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، من القبيلة إلى الوطن، مشروع الدولة العصريّة...)؛- فكره الاقتصاديّ (الثروة، الفقر، الغنى، الإنتاج، التجارة، النقد...)؛ - فكره الاجتماعي (الجماعة، الأسرة، التعليم، الصحّة...)؛ - فكره القانونيّ (الدستور، المؤسّسات، العلاقات الدوليّة، الأعراف، القوانين وغير ذلك)؛ - فكره الدبلوماسيّ (العلاقات الداخليّة بين القبائل، العلاقات الخارجيّة، قنوات التواصل والمعاهدات وغير ذلك)؛- تأثيره ومستقبل فكره العمليّ (تتبّع عناصر من فكره العمليّ في كتابات ومواقف وإحالات اللاحقين محليّا ودوليّا).مواعيدآخر أجل لاستقبال الملخّصات واستمارة المشاركة يوم 30 ماي 2013 الإخبار بقبول المشاركات قبل 15 يونيو 2013آخر أجل لاستقبال المداخلات يوم 15 أكتوبر 2013الإخبار بقبول المشاركات بصفة نهائيّة قبل 30 أكتوبر 2013لغات الندوة العربيّة والفرنسيّة والإسبانيّة والإنجليزيّةاللجنة التنظيميّةالأستاذ محمد بنيعيشالأستاذ محمد الطلحاويالأستاذ توفيق فائزيالأستاذ محمد لشقرالأستاذ فريد لمرينيالأستاذ جمال الدين السراجالأستاذة نبيلة مسعوديالأستاذ سعيد البوسكلاوياستمارة المشاركةالاسم الكامل:التخصّص:الإطار:المؤسّسة:البريد الإلكتروني:عنوان المداخلة:ملخّص المداخلة:ملاحظةتتكلّف الجهة المنظّمة بتغطيّة نفقات الإقامة وطبع أعمال الندوة.الاتّصالالأستاذ سعيد البوسكلاويbousklaoui@gmail.com

Published on April 20, 2013 02:20

April 19, 2013

ندوة أخرى بالمغرب: الكندي ومدرسته.

استمارة المشاركةالاسم الكامل:التخصّص:الإطار:المؤسّسة:البريد الإلكتروني:عنوان المداخلة:ملخّص المداخلة: ملاحظةتتكلّف الجهة المنظّمة بتغطيّة نفقات الإقامة وطبع أعمال الندوة. الاتّصالالأستاذ سعيد البوسكلاوي bousklaoui@gmail.com

Published on April 19, 2013 02:27

خبر عن ندوة بالأردن: الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية.

مؤتمر علمي دولي بعنوان:الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية ينظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعة اليرموك عمّان، الأردن: 16-17 محرم 1435ﻫ الموافق 20-21 نوفمبر(تشرين ثاني) 2013ماسم الباحث: ......................................................................................................................................المؤهل العلمي الأعلى ................................................................ ......................................................... سنة الحصول عليه .................والتخصص الدقيق............................. ................................................................طريق الاتصال: الهاتف ............................................................ .............................................................. والفاكس............................ والبريد الإلكتروني.............................. .............................................................مكان العمل والإقامة................................................................طبيعة العمل ..................................................عنوان البحث ................................................................................ ................................................................................................................................................. ...................................................عنوان المحور ................................................................................ ................................................................................................................................................. ...................................................عناصر البحث في خمسمائة إلى ألف كلمة: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* ترفق أوراق إضافية حسب الحاجة

Published on April 19, 2013 02:24

إلياس بلكا's Blog

- إلياس بلكا's profile

- 50 followers

إلياس بلكا isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.