Andrés Accorsi's Blog, page 246

October 28, 2011

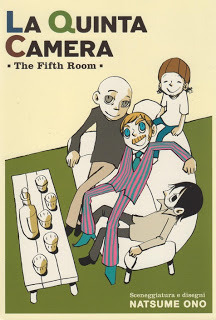

28/ 10: LA QUINTA CAMERA

Hoy cortito, que tengo poquísimo tiempo.

Este es un manga de Natsume Ono, la primera obra de esta autora, hoy bastante conocida. Su opera prima se publicó primero en internet, en 2006, y después en libro.

La Quinta Camera es slice of life tradicional: cuatro amigos que viven en un depto, cada uno con su historia, su trabajo, su personalidad, sus cosas. Lo copado es que esto transcurre en una ciudad de Italia. Los cuatro amigos son italianos y le alquilan la quinta camera (la quinta habitación) a distintos extranjeros, casi todos estudiantes de intercambio. En cada capítulo de la serie, llega al depto un nuevo personaje que se quedará unas semanas a convivir con Massimo, Luca, Celestino y Al.

De la interacción entre los amigos tanos y los inquilinos extranjeros, Natsume saca la sustancia para que la serie sea atractiva. Con mucho respeto y hasta amor, la autora mira a la cultura italiana a través de los extranjeros (entre ellos un japonés, con bastante protagonismo) y establece los contrapuntos entre las costumbres de los locales y las de los visitantes. Nosotros, que estamos culturalmente más cerca de los tanos que de los yankis o daneses, no entendemos bien qué les llama la atención a esos gringos. ¿El pan dulce en las fiestas? ¿La buena onda de la gente? ¿El lemoncello? Eso para los argentos es lo más normal del mundo.

Lo cierto es que con esos juegos de opuestos y la vida personal de cada uno de los cuatro amigos, la serie nunca se queda corta en materia de situaciones de comedia, siempre en tono light, amistoso, con un mensaje positivo, con un mimo en el corazón.

El dibujo es muy, muy sintético, pero no precario. Natsume maneja bien las tramas mecánicas, no pifia en la narrativa, y en sus obras posteriores dibuja mucho mejor, siempre en este estilo redondito, tranqui, con amplio predominio de las masas blancas por sobre las negras, con una estética argolla-friendly, muy pensada para el público femenino. No esperes el super-virtuosismo, pero tampoco vas a ver errores garrafales, ni mucho menos. Por el contrario, ni bien te metas en las historias vas a coincidir en que el estilo de dibujo es absolutamente coherente con el tipo de relatos que nos quiere contar Natsume.

La Quinta Camera, entonces, se puede recomendar a los que busquen un manga distinto, sin estridencias, con historias bien armadas, que transcurren casi siempre de puertas para adentro y que te dejan una grata sensación de buena onda, de calidez, de amistad y camaradería más allá de las fronteras y las culturas. Y además tiene el elemento bizarro de enterarnos cómo le pegó a una autora japonesa el haberse metido a fondo con la vida diaria de los italianos que –a juzgar por este libro- para los ponja son medio una raza alienígena.

Published on October 28, 2011 14:41

October 27, 2011

27/ 10: BATWOMAN: ELEGY

No sorprendo a nadie –creo- si digo estar frente a un muy buen comic. El guionista es Greg Rucka, que ya dio sobradas muestras de su capacidad para escribir excelentes historietas de fuerte impronta autoral, incluso dentro del mainstream e incluso dentro de la órbita de los títulos de Gotham City. Por el lado del dibujo, lo tenemos al imparable J.H. Williams, que venía de romperla primero en Promethea (el trabajo que lo recontra-consagró) y después en Desolation Jones (que pasó un cachito desapercibido, pero es un comic del mega-carajo). O sea que antes de abrir el librito había algo así como una garantía de calidad.

Y por suerte, una vez que lo leés no defrauda para nada. Esta nueva Kathy Kane es un personaje muy, muy bien elaborado, lanzado en las páginas de 52, donde suceden muchas cosas a las que Rucka hace referencia en Elegy. De hecho, esta saga es secuela directa de la aventura inicial de Batwoman serializada en 52. Por suerte hay mucho más que eso. Elegy es apenas la primera de las dos sagas que incluye el tomo. A lo largo de esas… 90 páginas, Rucka establece y desarrolla un conflicto: la reaparición de la Religión del Crimen y la lucha de Batwoman contra la maligna y demencial líder de este culto. Eso está bueno. Pero después arranca un segundo arco, titulado Go!, que es realmente grosso. La estructura es muy rara: es una saga que consiste en un 95% de flashbacks, hechos que recorren el pasado de Kathy, desde su infancia hasta sus primeras incursiones por la noche de Gotham. En el 5% restante avanza la trama en la que Batwoman investiga la identidad de la líder de la Religión del Crimen, a paso lento, de modo burocrático, tranqui, a un ritmo totalmente distinto que el que vimos en Elegy. La acción y la emoción de Go! están invariablemente en los flashbacks. Pero hete aquí que la secuencia final, la resolución de la investigación de Batwoman, pega un giro grossísimo, que resignifica todo lo demás: el pasado de Kathy, su primera lucha contra este culto (la que se vio en 52), la confrontación que vimos en Elegy… todo. Un pase de manos de Rucka y ya está: quedás pidiendo a gritos más aventuras de Batwoman.

Y hay, pero muy poquitas: apenas una trilogía escrita por Rucka y dibujada por Jock, y después la nueva serie regular, la que debutó este año, ya sin Rucka, y en la que no sé si se retoma algo de lo que se plantea en Elegy y Go!. Ojalá J.H. Williams pueda recuperar lo mejor de esta primera etapa, que es sin duda la profundidad que tiene Kathy como personaje, su relación con su padre (un personaje secundario cuya chapa rivaliza con la de Alfred, Gordon, o el que vos quieras), el tira y afloje en su relación romántica con Renée Montoya, su independencia respecto de Batman… Si con la excusa de "es una nueva continuidad" pinta barrer algo debajo de la alfombra, por ahí yo barrería a esas criaturas híbridas (mitad humanas, mitad animales) que desentonan un poco con la onda realista del dibujo y de los comics urbanos en general.

Pero quedémonos con el dibujo, que es impresionante. Acá J.H. estrena estilo nuevo, mucho más sintético que el anterior, con menos mancha negra y más trabajo en función del color (el maestro Dave Stewart honra sobradamente esa confianza). También lo vemos jugar con estilos distintos para los distintos flashbacks (ahí vemos al Williams de Promethea y a otro Williams nuevo, más cercano a Dave Lapham, Sean Phillips o Michael Lark) y sobre todo con la puesta en página, el armado de las secuencias, la forma de las viñetas. Obviamente, después de Promethea, ningún desafío en materia de narrativa debería asustar a J.H.. Acá hace uso y abuso de esa cancha y se luce con puestas jugadísimas, de esas en las que cualquier otro dibujante se haría crosta contra un poste. En los flashbacks de Go!, Williams va a una narrativa más clásica, pero en las secuencias del presente, apuesta muy, muy fuerte por impactarnos con planificaciones que desafían incluso la imaginación de los que veníamos siguiendo sus obras anteriores.

Y bueno, así es como un personaje a priori poco interesante (una Batman con tetas, torta y con menos chapa) se convirtió en la protagonista de un comic muy, muy recomendable, que desafía los límites del mainstream y que tiene muy merecidos los premios que cosechó. No sé si hacía falta otro justiciero disfrazado de murciélago, pero el nivel visto en este libro justifica la movida.

Published on October 27, 2011 19:54

October 26, 2011

26/ 10: AVA 32-33

Estoy atónito, paralizado. No sé cómo describirlo… Estupor, debe ser la palabra que busco. Alguien me dio este libro hace un tiempo y me dijo "Vos que no le hacés asco a nada, si te animás, leelo y reseñalo". Otro día hablaremos de los dudosos beneficios de tener fama de no hacerle asco a nada. Lo cierto es que, incluso con esa "recomendación" previa ("Este tiene fama de ser uno de los peores comics jamás publicados", me dijo el "amigo" que me regaló el libro), junté huevos y me interné en las páginas de Avá 32-33, la extensa novela gráfica que marca el debut (y si hay justicia en el mundo, la despedida) de Juan Pablo Gochez.

A lo largo de 170 interminables páginas, Gochez nos trata de narrar la historia de una raza alienígena con poderes místicos que durante 600 años preservó a la Tierra al margen de una especie de pandemia universal. Pero ahora las barreras entre nuestro mundo y los demás son vulneradas y la infección empieza a incubarse en algún lugar de Misiones (de donde es oriundo Gochez). Los aliens son monstruosos, casi todos con forma humanoide, y se pasan entre ellos facturas con 600 años de antigüedad, muchas veces a las trompadas. Hay una trama de ciencia-ficción, o de terror místico, pero –fruto de la impericia del autor- Avá 32-33 se lee como un comic de machaca, repleto de peleas cuerpo a cuerpo, tiros, cañonazos, gente (o algo así) a la que le arrancan extremidades… una onda bien besssstia, bien básica. Los diálogos son los más obvios y trillados que te puedas imaginar (bien salpimentados con faltas de ortografía), como para que nada, absolutamente nada te dé la ilusión, la esperanza de estar leyendo algo que en una de esas zafa del descenso directo.

Y lo peor es que, al lado del Gochez dibujante, el Gochez guionista es Alan Moore. Los dibujos de Avá 32-33 te lesionan las retinas,mal. No son dibujos, son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben jamás. No se puede dibujar tan, tan mal. Ni en el más croto de los fanzines ves un nivel tan catastrófico. Podría ser peor: podría haberse editado a color. Por suerte, esto está publicado en blanco, negro y grises, como para ahorrarnos unos años de terapia de rehabilitación. El blanco y negro de Gochez es desgarrador. Parece trabajar sin boceto, directo con plumín, y se manda todas las cagadas habidas y por haber. No sabe dibujar fondos, ni vehículos, ni animales. Entonces, ¿qué hace? Mete fotos. Pero no retocaditas como los Juan Carlos Flicker de Marvel. Así, de una, como vienen, pasadas a grises nomás, en un contraste truculento con ese dibujo chato, torpe, mal pensado y peor ejecutado. Los efectos de photoshop, la puesta en página, todo es un compendio de errores que hace que le quieras pedir perdón a Rob Liefeld, a Masami Kurumada, a todos esos tipos que son unos muertos comparados con los grandes profesionales del medio. Comparar a Gochez con cualquier profesional del medio (hasta con los chotos) es un disparate, una falta de respeto total.

La pregunta, entonces, es: ¿Cómo se publica algo tan precario? Y, a través de la editorial mercenaria Dunken, que publica a cualquier autor que financie los costos de la edición. Eso se llama "vanity press", y está claro que a Gochez le sobran la vanidad y la plata, porque si no, no se explica. Igual, los de Dunken son unos hijos de puta. ¿Qué les cuesta perder un cliente, pero decirle la verdad? ¿O me vas a decir que nadie en esa editorial se quiso pegar un corchazo cuando vio las páginas que entregaba el autor-cliente? Cualquiera más preocupado por el prestigio (o por la salud de los lectores) que por el billete, le decía "No, pibe, no seas boludo, no te quemes publicando esta bosta que de esto no se vuelve".

En fin, esto sirve para ampliar el espectro de la historieta argentina. Hacia abajo, obviamente, hacia los abismos de la abyección más irredimible. Pero lo llamativo es eso: lo poco que se parece a todo lo demás, lo insular, lo ensimismado, lo inconexo del trabajo de este autor al que le alcanzaron 170 páginas para apoderarse de un último puesto en el ranking del cual va a costar desplazarlo. Lástima que haya que haber talado árboles para que nos enteráramos de su "existencia".

Published on October 26, 2011 17:45

October 25, 2011

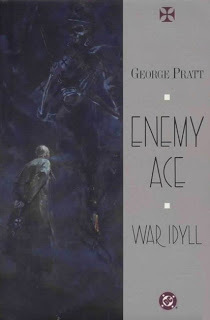

25/ 10: ENEMY ACE: WAR IDYLL

Recién ahora me pongo las pilas para leer esta novela gráfica de 1990. Es que, para esa época, el personaje no me llamaba la atención. Había leído muy poquito de los clásicos de Bob Kanigher y Joe Kubert y me gustaba el dibujo, pero no me enganchaban las historias. Además, era la época en la que cada 15 días aparecía una novela gráfica o un prestige ilustrado en el estilo pictórico y ya era casi "más de lo mismo". Como fuera, en su momento esto no me llamó la atención, y ahora sí, seguramente porque en el medio leí TODO Enemy Ace (gracias al maravilloso Showcase) y me cebé mal con el Barón Von Hammer.

Entre las muchas rarezas de esta obra, la más rara es que lo dejaron escribir a George Pratt, un ilustrador con poca experiencia en el mundo del comic, y no reconocido precisamente por sus dotes como guionista. Cuenta la leyenda que durante toda la realización de la novela, el coordinador Andrew Helfer tuvo a J.M. De Matteis precalentando cerca del banco de suplentes, por si Pratt entregaba guiones demasiado catastróficos o que requirieran demasiadas re-escrituras. Y hete aquí que eso jamás sucedió. El guión de Pratt es medio una excusa para lo que realmente quería hacer: bajar línea contra la guerra. Enemy Ace y su co-protagonista, el "periodista" Edward Mannock están muy bien trabajados, pero son perfectamente intercambiables por cualquier otro ex-combatiente de la Primera Guerra Mundial y de Vietnam. Los dos cuentan momentos vividos en el frente, en el fragor del combate, y de ambos relatos extraemos la misma conclusión: el villano es la guerra. Nada nuevo bajo el sol (lo contaron chotocientas mil veces Héctor Oesterheld, Harvey Kurtzman, el propio Kubert y muchos más), pero Pratt lo hace muy interesante.

Si bien entiendo que sea imprescindible para la estructura del relato, me dio un poquito por las bolas ver al Barón Von Hammer viejito, decrépito y postrado. Para mí siempre será ese hombre altivo, portentoso, que ostentaba sublime majestad arriba y abajo de su fokker. O sea que el verdadero Enemy Ace, el que a mí me gusta, aparece sólo en los flashbacks, en los recuerdos de este otrora glorioso anciano. En esas secuencias, Pratt captura sin ningún problema el espíritu de las historias de Kanigher y Kubert y nos muestra al titán de la Luftwaffe en todo su esplendor, con toda su enorme humanidad y complejidad oculta bajo su rostro curtido y férreo, su apariencia fría e inmisericorde. Pero en la aventura que recuerda, Von Hammer se las ve fuleras, tan fuleras como en las más bravas de las aventuras narradas por Kanigher y Kubert, y sin traicionar su esencia, sale cambiado de esa ordalía, algo que Kanigher nunca se hubiera atrevido a plantear. Pratt se atreve y sale airoso, y eso sólo alcanza para que su guión brille.

De todos modos, como pasa tan a menudo, el guión no importa en lo más mínimo. La inmensa mayoría de los lectores compró War Idyll para mojarse con el arte de George Pratt, que está más allá de las palabras. Pratt compartía estudio con Kent Williams y Jon Muth, los maestros del estilo pictórico y además de haberlos visto laburar en historietas muy importantes (y muy bien hechas), contó con la ayuda de ambos ya sea para solucionar problemas o para acelerar los tiempos en War Idyll. El talento de Pratt y la colaboración de sus amigos dio por resultado un trabajo visualmente conmovedor, de altísimo impacto y altísimo vuelo. En las secuencias tranqui, Pratt va al realismo fotográfico típico del estilo pictórico y le sale bárbaro. Pero cada vez que estalla la violencia y la trama se mancha de sangre, fuego y pólvora, vira hacia una estética mucho más expresionista, más extrema, más visceral, mucho menos pendiente de la representación. En esas escenas, los pinceles de Pratt parecen poseídos, fuera de control, y las imágenes se desbocan, se dejan invadir por cepillados, esfumados, salpicados, efectos logrados con gillettes, un montón de recursos alucinantes, y muy difíciles de plasmar en la era pre-photoshop. Lo mejor es que nada de esto empaña la narrativa, que es clásica y sin riesgos, repleta de guiños al Enemy Ace de Kubert, aunque sin las típicas viñetas redondas que metía siempre el ídolo.

Al final, de todo el libro, sólo 45 páginas nos muestran a Von Hammer en la Primera Guerra Mundial. El resto no está nada mal, pero si War Idyll consistiera sólo en esas 45 páginas, sería una obra mucho mejor, menos pretenciosa, con menos bajada de línea, y a la vez más potente, más tremenda. Y cuidado con los bocetos de Pratt que acompañan la edición al final del tomo: si te gustan el dibujo y las artes plásticas, corrés el riesgo de que te devasten el bocho para siempre.

Published on October 25, 2011 19:15

October 24, 2011

24/ 10: LAS CALLES DE ARENA

[image error]

Justo entre dos novelas gráficas que nos invitaban a pensar y a reflexionar (después de Arrugas y antes de El Invierno del Dibujante) el glorioso valenciano Paco Roca mechó una novela gráfica distinta, que más que a pensar nos invita a volar. Las Calles de Arena me hizo acordar un toque a La Ciudad de los Puentes Obsoletos. En ambas, un protagonista joven arranca un periplo por el mundo real y en un punto temprano de la obra pasa (sin percibirlo) a otra dimensión, donde se juega con otras reglas, en las que cosas totalmente bizarras e ilógicas son lo más normal del mundo (de ese mundo, claro).

No parece un planteo difícil de desarrollar, sobre todo si no te proponés (como Fede Pazos, como Paco Roca) llevar el relato a un final coherente, que cierre todas las puntas que abre. Así pensada, esta estructura te brinda una enorme libertad para limar, para florearte, para deleitar al lector con simbolismos, con homenajes, con guiños crípticos a otros autores, y obviamente Roca hace todo eso muy, pero muy bien. En Las Calles de Arena te cruzás con Borges, con Melville, obviamente con Lewis Carroll (el más lúcido inventor de mundos paralelos con su propia lógica), con tópicos del terror (los vampiros), del thriller (el gemelo malvado) y de la ciencia-ficción (los clones), y todo eso atravesado por un vuelo poético cautivante, por la inquietante sensación de "mirá el garrón que se está comiendo este pobre pibe" y por una sub-trama de comedia romántica muy bien llevada.

O sea que estamos ante una lectura sumamente placentera, amena, impredecible, rica en subtextos… un manjar, bah. Un puntito en contra se lo anota Roca cuando mete a un personaje argentino. Rosendo de los Vientos, el cartógrafo de países imaginarios (figura borgeana si las hay), canchero y bon vivant, dice cosas como "es una boludez", "es un quilombo", o "¿me entendés?" al final de cada frase, lo cual está muy bien, es Porteño Básico correcto, bien captado por el valenciano. Pero en un diálogo, Rosendo manda: "he de confesarte un secreto", y ahí se desploma su identidad argenta, porque ningún argento en su puta vida dijo ni dirá "he de confesarte un secreto". El resto de los personajes funcionan como un relojito, uno se encariña rápidamente con ellos y hasta quisiera verlos protagonizar otras historias. Pero claro, cerca del final del libro, nuestro anónimo protagonista sueña y como consecuencia del sueño, se precipitan acontecimientos que terminan de hacer añicos la frágil coherencia de este mundo, y esas historias cíclicas, ensimismadas, logran romper con la rueda de la reiteración infinita y encuentran algo así como un puñado de finales, todos impredecibles.

Como siempre, Roca apela a un dibujo sobrio, como si quisiera ocultar su virtuosismo. La narrativa también, es pura anti-estridencia. Con grillas clásicas y poquísimas páginas con menos de seis viñetas, Roca busca crear desde la planificación la sensación de que esto es lo normal, lo de siempre, lo que conocemos de memoria, obviamente en hábil contrapunto con las situaciones cada vez más extrañas y caprichosas con las que nos lleva a pasear la trama. Pero detrás de esa mascarada de cosa tranqui, cotidiana, sin sobresaltos, se esconde un dibujante de una calidad poco frecuente, con una increíble atención por los detalles, una gran capacidad para observar y plasmar el lenguaje gestual y corporal de los personajes, una paleta de colores siempre a tono con los climas del relato y –lo más importante- un narrador de incomparable destreza.

Y bueno, puede ser que en la comparación inevitable con Arrugas y El Invierno del Dibujante, esta obra se tenga que conformar con la medalla de bronce. Pero eso es porque las otras historietas de Roca son demasiado buenas, demasiado importantes, demasiado fundamentales, no porque esta no sea excelente. Si te sobran unos mangos (unos cuantos, porque la edición de Astiberri suele ser dolorosa), perdelos con confianza en el fascinante laberinto de Las Calles de Arena.

Justo entre dos novelas gráficas que nos invitaban a pensar y a reflexionar (después de Arrugas y antes de El Invierno del Dibujante) el glorioso valenciano Paco Roca mechó una novela gráfica distinta, que más que a pensar nos invita a volar. Las Calles de Arena me hizo acordar un toque a La Ciudad de los Puentes Obsoletos. En ambas, un protagonista joven arranca un periplo por el mundo real y en un punto temprano de la obra pasa (sin percibirlo) a otra dimensión, donde se juega con otras reglas, en las que cosas totalmente bizarras e ilógicas son lo más normal del mundo (de ese mundo, claro).

No parece un planteo difícil de desarrollar, sobre todo si no te proponés (como Fede Pazos, como Paco Roca) llevar el relato a un final coherente, que cierre todas las puntas que abre. Así pensada, esta estructura te brinda una enorme libertad para limar, para florearte, para deleitar al lector con simbolismos, con homenajes, con guiños crípticos a otros autores, y obviamente Roca hace todo eso muy, pero muy bien. En Las Calles de Arena te cruzás con Borges, con Melville, obviamente con Lewis Carroll (el más lúcido inventor de mundos paralelos con su propia lógica), con tópicos del terror (los vampiros), del thriller (el gemelo malvado) y de la ciencia-ficción (los clones), y todo eso atravesado por un vuelo poético cautivante, por la inquietante sensación de "mirá el garrón que se está comiendo este pobre pibe" y por una sub-trama de comedia romántica muy bien llevada.

O sea que estamos ante una lectura sumamente placentera, amena, impredecible, rica en subtextos… un manjar, bah. Un puntito en contra se lo anota Roca cuando mete a un personaje argentino. Rosendo de los Vientos, el cartógrafo de países imaginarios (figura borgeana si las hay), canchero y bon vivant, dice cosas como "es una boludez", "es un quilombo", o "¿me entendés?" al final de cada frase, lo cual está muy bien, es Porteño Básico correcto, bien captado por el valenciano. Pero en un diálogo, Rosendo manda: "he de confesarte un secreto", y ahí se desploma su identidad argenta, porque ningún argento en su puta vida dijo ni dirá "he de confesarte un secreto". El resto de los personajes funcionan como un relojito, uno se encariña rápidamente con ellos y hasta quisiera verlos protagonizar otras historias. Pero claro, cerca del final del libro, nuestro anónimo protagonista sueña y como consecuencia del sueño, se precipitan acontecimientos que terminan de hacer añicos la frágil coherencia de este mundo, y esas historias cíclicas, ensimismadas, logran romper con la rueda de la reiteración infinita y encuentran algo así como un puñado de finales, todos impredecibles.

Como siempre, Roca apela a un dibujo sobrio, como si quisiera ocultar su virtuosismo. La narrativa también, es pura anti-estridencia. Con grillas clásicas y poquísimas páginas con menos de seis viñetas, Roca busca crear desde la planificación la sensación de que esto es lo normal, lo de siempre, lo que conocemos de memoria, obviamente en hábil contrapunto con las situaciones cada vez más extrañas y caprichosas con las que nos lleva a pasear la trama. Pero detrás de esa mascarada de cosa tranqui, cotidiana, sin sobresaltos, se esconde un dibujante de una calidad poco frecuente, con una increíble atención por los detalles, una gran capacidad para observar y plasmar el lenguaje gestual y corporal de los personajes, una paleta de colores siempre a tono con los climas del relato y –lo más importante- un narrador de incomparable destreza.

Y bueno, puede ser que en la comparación inevitable con Arrugas y El Invierno del Dibujante, esta obra se tenga que conformar con la medalla de bronce. Pero eso es porque las otras historietas de Roca son demasiado buenas, demasiado importantes, demasiado fundamentales, no porque esta no sea excelente. Si te sobran unos mangos (unos cuantos, porque la edición de Astiberri suele ser dolorosa), perdelos con confianza en el fascinante laberinto de Las Calles de Arena.

Published on October 24, 2011 19:30

October 23, 2011

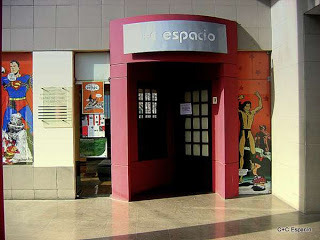

23/ 10: EL DOMICILIO DE LA HISTORIETA

Ya hace más de dos meses que estuve en La Paz, pero hay una imagen que no me logro sacar de la cabeza. Es la del C+C, el centro cultural dedicado a la historieta que administra la fundación Simón Patiño. Me quedó grabada a fuego esa esquina de Ecuador y Belisario Salinas y sueño con ella muy a menudo.

La fachada ya te gana por goleada: Hay cinco o seis paneles en los que conviven personajes de historietas famosos de varias latitudes. Superman, Mafalda, Astérix, Alack Sinner, John Difool, Wolverine, Corto Maltés… y muchos menos obvios, más de culto. Es obvio que el que armó esas imágenes la tenía muy clara. La fachada ya te lo advierte: estás por entrar a un templo comiquero sin parangón en Latinoamérica.

Pero uno es comiquero, entonces entra. Y ahí, agarrate. El C+C tiene un piso entero dedicado a una exposición de trabajos de distintos artistas de todo el mundo, que van rotando. A veces se exhiben originales, a veces reproducciones, pero siempre hay material interesante para ver, en una sala perfectamente pensada para ese fin. Y también otro piso donde están las aulas en las que los principales historietistas e ilustradores bolivianos dan sus talleres para todos aquellos que quieran inscribirse y aprender el oficio. Por supuesto, las aulas son totalmente idóneas, no hay improvisación, ni "lo atamo´con alambre". En ese mismo piso hay un auditorio que se utiliza básicamente para proyectar material audiovisual relacionado con el comic, desde documentales hasta películas y series animadas basadas en personajes del Noveno Arte.

Y todo eso empalidece frente a la planta baja, que es donde está la biblioteca de historietas. Ahí cualquiera puede entrar sin pagar un mango, sentarse en un cómodo sillón, servirse agua de un dispenser y quedarse todo lo que quiera a leer comics. Las paredes están decoradas con los afiches de las distintas ediciones del Festival Viñetas con Altura (el evento comiquero más importante de Bolivia) y además con dibujos originales, realizados en las paredes del C+C por los dibujantes que llegaron a La Paz invitados por el Festival. Ahí hay trabajos alucinantes de grandes nombres del comic latinoamericano y europeo, hechos a mano alzada, sin boceto ni planificación previa. A mí me tocó ver cómo hacían su aporte a las paredes del C+C monstruos como Rafael Grampá y Salvador Sanz, pero hay un montón más (no quiero enumerar para no dejar a ninguno afuera). O sea que la biblioteca también se puede recorrer como si uno fuera a ver una muestra de originales, sólo que no están enmarcados, sino dibujados de una en la pared.

Pero es hora de leer comics. ¿Por dónde empezar? Imposible decidirse. En los estantes hay toneladas de comics de todas partes del mundo, hay material en castellano, inglés, francés, italiano, portugués y japonés, para que cada uno se le anime a los idiomas que maneja. Por supuesto, hay obras que están en más de un idioma. El material sólo para adultos tiene su estantería aparte, a un costadito, y sólo se puede acceder a él si sos mayor. También hay muchísimos libros de teoría de la historieta y revistas de información de varios países, obviamente con la Comiqueando presente (y encuadernada en tomos de tapa dura, justo para mi, que no me cebo con los hardcovers ;). Lo más interesante es que todos los meses se suma material nuevo, tanto novedades como títulos editados hace tiempo.

La tarea de dirigir esta locomotora hacia el nirvana del COGA es Francisco "Paqui" Leñero, nacido en Chile pero radicado hace mucho tiempo en Bolivia. Paqui fundó una de las primeras comiquerías de La Paz, pero después la vendió y pasó a estar a cargo del C+C, donde maneja un muy buen presupuesto, provisto por la Fundación Simón Patiño. O sea que parte del trabajo de Paqui consiste en gastar forrrrtunas en comics, para hacer crecer la ya vasta colección de la biblioteca. Y además, organizar los talleres y las exposiciones y la presencia del C+C en ferias, en escuelas y demás actividades que le muestran al público (sobre todo a los chicos y adolescentes) lo fácil y lo copado que es acceder al mundo de la historieta a través del C+C. Sin dudas, un laburo al que uno iría todos los días con la mejor onda, aunque se tenga que fumar una hora de viaje en el Sarmiento y otra media hora en el Subte hecho una sardina, oliendo chivo ajeno y escuchando el reggaeton de los subnormales que no entienden que para escuchar música en los transportes públicos tienen que usar audífonos.

Mal y tarde, entonces, vaya mi eterno agradecimiento por los gratísimos momentos vividos en Ecuador y Belisario Salinas, y por supuesto, los votos para que algún día podamos tener algo parecido acá, en nuestro país, que nos enorgullezca como enorgullece a nuestros hermanos bolivianos el majestuoso C+C.

Published on October 23, 2011 15:20

October 22, 2011

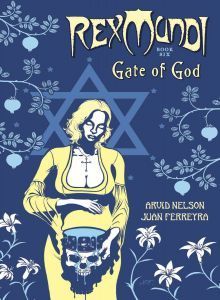

22/ 10: REX MUNDI Vol.6

No me aguanté más la intriga y me devoré el último tomo de esta serie que empecé a leer el año pasado y de la cual reseñé todos los tomos anteriores.

Acá pasa de todo, todos los enigmas se resuelven excepto uno: quién es el padre del bebé que Genevieve lleva en su vientre. Tampoco importa demasiado. Todos los demás misterios que Arvid Nelson arrastró con mano maestra a lo largo de seis libros (en total, Rex Mundi le consumió diez años de su vida) se explican de modo claro y convincente. La misteriosa figura encapuchada que seguía (y a veces ayudaba) a Julien Sauniére es la primera revelación grossa y no, no es quien yo sospechaba. Todo el tema de la sangre del Duque de Lorraine, el linaje del Rey David y el mismísimo Jesucristo, también tiene una explicación impactante. Los poderes mágicos zarpados de Isabelle, el aguante del propio Sauniére (a quien vimos recibir golpizas y sesiones de torturas que serían la envidia de cualquier masoquista), varios momentos en los que el protagonista pelaba algún talento mágico, todo el chamuyo de las frutas azules del bosque de Cataluña… Todo cierra perfecto.

Este tomo es, obviamente, el más virado a la acción, porque acá se hace inevitable el encuentro cara a cara entre héroe y villano. Y hay cositas de las que yo no quería ver, como un intercambio de conjuros entre dos hechiceros mega-power que parecen tirarse kame-hame-has. Por suerte esto no es lo que define el conflicto final. Está porque tiene que estar, pero antes de llegar al climax de la saga. También la acumulación de muertes, una más jodida y shockeante que la otra, hace que Nelson tenga que recurrir al viejo truco de la resurrección, que es lícito, porque acá hay magia y misterios religiosos. Si el tomo terminara a la mitad, sería una carnicería, un canto a la maldad más cruel. Y bueno, hay que revertir la cosa para el lado de la justicia y al guionista se le ocurre una forma no fácil ni divertida para los "héroes" (porque ellos también se tienen que ensuciar y masacrar a decenas de esbirros de Lorraine), pero efectiva y coherente con el desarrollo de la trama. De todos modos, la derrota de Lorraine sale carísima.

Por momentos, este tomo puede resultar perturbador. A todas esas muertes escabrosas le tenemos que sumar decapitaciones, torturas, gente empalada o atravesada por lanzas o espadas, tipos que abusan de nenas de 14 años y esqueletos reanimados que combaten a dentelladas y le arrancan cachos de cráneo a sus víctimas. Y paredes y gárgolas que se desploman y aplastan gente, ya que estamos. Un verdadero holocausto, un baño de sangre absolutamente terrible, encima dibujado de modo sumamente realista, sin escatimar ni esconder nada.

El grueso del tomo está a cargo, como no podía ser de otra manera, del maestro cordobés Juan Ferreyra, que una vez más hace magia tanto desde el dibujo como desde el color y sale de esta ordalía posicionado como uno de los grandes dibujantes que tiene hoy el estilo académico-realista. Nunca las mencionamos pero son muy notables las ilustraciones de Ferreyra que aparecieron como portadas cuando Rex Mundi se editó en comic-books. Acá el ídolo pela un estilo totalmente distinto, pensado para ser pintado en colores planos, con una técnica totalmente distinta, en la que la línea negra tiene mucho más peso, y con la que logra composiciones de increíble fuerza dramática. Supongo que complementará el dibujo a tinta con alguna técnica digital, porque pelar esos cross-hatchings a mano es algo demasiado demencial incluso para Ferreyra.

El libro abre con una historia menor, apenas conectada con la saga central, que tiene el atractivo de estar dibujada por otro induscutido, Guy Davis. Y cierra con una aventura también inconexa, dibujada con lo justo por Brian Churilla (habitué de las antologías de Image) pero con un muy buen guión de Nelson. Y también hay pin-ups y boludeces de relleno, como para completar un tomo devastador, bastante más voluminoso que los anteriores.

Y no hay más. Se terminó la historia del forense que enfrentó al poder para descubrir el misterio del asesinato de su amigo y terminó por encontrar el Santo Grial. Baja el telón de este mundo alternativo, al que recorrimos guiados por la aventura hasta familiarizarnos por completo con su entramado histórico, político, religioso y hasta mágico. Fue un viaje intenso, adictivo y sobre todo, inolvidable. Muuuy grosso.

Published on October 22, 2011 17:20

October 21, 2011

21/ 10: GIPSY Vol.2

Si algo me quedó claro después de leer este tomo, es que Thierry Smolderen, el guionista, es un as del engaña-pichanga. La especialidad del tipo es envolver al lector, hacerle creer una cosa, y después pelar otra. Si leíste el Vol.1, creías haberle sacado la ficha a la Hechicera. Creías saber quién era y qué rol iba a jugar en la saga. Bueno, antes de la mitad de este tomo, te enterás de que NADA era como vos creías que era, ni su identidad, ni su rol en la trama, ni nada. En la página 30 de este tomo aparece un nuevo personaje secundario, Iván, un nene de unos 12 años al que Gipsy y su hermana Oblivia rescatan de las garras de un gigantesco mongol que se lo estaba por empomar. En un par de secuencias, Smolderen termina de redondear al personaje y de encontrar su lugar en el elenco. ¿Para qué? Para llegar a la página 53 y sacudirnos con la revelación de que Iván no es ni por casualidad lo que creíamos que era. Esto es así, impredecible todo el tiempo.

Lo más loco es que Smolderen aplica este truco de hacerte creer una cosa y después decirte todo lo contrario no sólo de tomo a tomo, o de secuencia a secuencia, incluso dentro de una misma secuencia! Mirá este ejemplo: La página 7 arranca con la vista de un enorme edificio y un texto que dice "Chicago, sede de la Sociedad Selmer", o sea que nos van a mostrar el cuartel general de los malos. Siguiente viñeta: un ring de boxeo y dos figuras que se dan con todo. ¿Qué es esto? ¿Los ejecutivos de Selmer tienen un estadio de box adentro de su edificio? Tercera y cuarta viñetas: vemos claramente que los boxeadores son mujeres, porque una está con las tetas al aire. ¿Estos tipos se calientan viendo como dos minas se cagan a trompadas? Qué retorcido… Quinta viñeta, vemos mejor el ring, iluminado como un verdadero estadio de boxeo. Siguiente página, se detiene el combate y en las tres primeras viñetas se nos revela que las minas estaban entrenando a solas, sin público, y que son amantes. Ah, bueno, por lo menos no hay nadie mirando. Cuarta viñeta: ahora vemos que el ring está adentro de una enorme oficina! Y en una pantalla gigante aparece un tipo que le avisa a una de las boxeadoras que tiene una comunicación urgente! O sea que… una de las boxeadoras lesbianas (la que peleaba en tetas y tanga y le estaba dando como en bolsa a la otra) es la jefa de la corporación Selmer, o sea, la principal villana de la saga! ¿Te la veías venir? Ni en pedo, no?

Y bueno, con eso y con las peripecias de Gipsy (que cobra y reparte de lo lindo) te entretiene Smolderen otras 54 páginas repletas de acción, persecuciones, explosiones y peleas sangrientas. En el medio hay alguna escenita hot, algo de runfla política y bastante desarrollo de personajes, para que la cosa no sea tan obvia. De a poco, el guionista se propone meterse con la psiquis de los personajes y en ese sentido la rompe con el tremendo flashback que narra cómo murieron los padres de Gipsy y Oblivia. Como decía la vez pasada, no esperes riesgos, ni búsquedas, ni coqueteos vanguardistas. Esto es comic de machaca palo y palo, bien escrito, sólido, pero sin mayores pretensiones.

¿Y qué onda el dibujo? Ah, mucho mejor! Enrico Marini deja de afanar a Katsuhiro Otomo de un tomo al otro! Increíble, no? Pero real. Se ve una influencia del ídolo japonés, pero acá ya está presente el estilo Marini, a centímetros de lo que veremos en Rapaces o El Escorpión. Es raro, porque por momentos se parece mucho a Carlos Pacheco, pero esto es de 1993, cuando Pacheco era prácticamente desconocido fuera de España. Lo cierto es que en este tomo hay hallazgos, tanto de dibujo como de color, que eran inimaginables en el anterior. Y algo que la vez pasada no mencioné: Gipsy tiene rasgos basados en los de Sylvester Stallone (o por lo menos, en los del Stallone de fines de los ´80)! Lo cual se hace más obvio en este tomo, porque la villana, Miss Matten (la boxeadora lesbiana), tiene los rasgos de Brigitte Nielsen, la grandota con pinta de andrógina que en aquella época era esposa, o algo así, de Stallone.

Bueno, me queda un tomo más sin leer. Ojalá contenga el final de la saga, que tanto continuariola me tiene un poco harto. Si cierra el arco argumental y me convence cómo, me pongo a buscar los tomos posteriores, porque hasta ahora esto es muy ganchero y está muy bien llevado. Y además, supongo que el dibujo de Marini seguirá mejorando, lo cual alcanza y sobra para comprarse cualquier cosa.

Published on October 21, 2011 16:20

October 20, 2011

20/ 10: LEGENDS OF THE WORLD´S FINEST

[image error]

Volvieron los superhéroes, que venían medio relegados en las últimas semanas del blog. Y los elementos sobrenaturales, a pleno. Esto es una cruza entre el género superheroico y el terror: hay conjuros, pesadillas, posesiones, demonios, todo tipo de criaturas abisales y hasta una invasión de Gotham por parte de las huestes infernales. En el medio, Superman y Batman hacen más o menos lo que pueden, ampliamente superados por la magnitud de la amenaza que enfrentan.

Igual sabés que al final van a ganar, pero en el medio el guión del mítico Walt Simonson ofrece varios giros interesantes. El que a mí más me gustó tiene que ver con Batman. Atormentado por pesadillas que no son las habituales (o sea, que no tienen que ver con el asesinato de sus padres), Batman empieza a perder el foco, se equivoca, se tropieza, se manda cagadas que demuestran impericia y falta de planificación, todo lo contrario al Guacho Winner, copa y medalla en todas las disciplinas, al que estamos tan acostumbrados. Y después hay otras boludeces menores, pero lindas, como ese Superman más dark, más pasado de rosca, y todo el desarrollo de Silver Banshee, que es el personaje que sale más enriquecido de la saga, aunque no sé si otros guionistas se hicieron cargo más adelante de algo de lo que sucede acá.

Lo más difícil en los comics compartidos por Superman y Batman debe ser repartir parejo el protagonismo. Generalmente, si la amenaza es más cósmica, Superman se luce y Batman está pintado al óleo. Si la amenaza es más urbana o requiere de más intelecto, es el kryptoniano el que queda pintado, como Ricardito Alfonsín en el electrizante duelo entre Víctor Hugo y Magdalena. Acá Simonson la hace bien: la amenaza esta vez es mística, y ahí los dos campeones juegan de visitante, como en la final de la Intercontinental. La trama está un poco estirada: si te ponés en estrecha, sobran todos los villanos de Gotham, Lois Lane, Man-Bat y hasta Silver Banshee, con sus escenas grossas y todo. Pero más o menos se banca, porque el plan del villano está bueno y porque es todo tan heavy que las fronteras entre los buenos y los malos terminan por desdibujarse al punto en que deja de ser obvio quién de todos esos hijos de puta va a perder y quién puede llegar a zafar una vez que ganen los buenos.

De todos modos, lo realmente grosso, lo que justifica comprarse el tomo sin dudarlo 15 segundos no es el guión de Simonson, sino el arte de Dan Brereton, bestia salvaje, en su laburo inmediatamente anterior a Nocturnals (el que reseñamos un ya lejano 15 de Agosto de 2010). Brereton dibuja todo perfecto menos a Batman, que le sale un poco grotesco, casi desproporcionado. Todo lo demás es finoli-finoli, y por supuesto bien dark, para estar a tono con el guión. Como siempre, Brereton no sacrifica la narrativa para apostar fuerte al estilo pictórico. Tiene cuadros un poquito estáticos, donde se nota demasiado el trabajo con modelos (la gran Alex Dioss, Tony Harris y un infinito etcétera), pero también pela un montón de secuencias de gran dinamismo, claras, precisas, en las que podríamos omitir los textos y aún así entender todo lo que pasa. Se nota que, aunque el guión no sea suyo, Brereton metió miles de sugerencias y terminó por dibujar lo que él tenía ganas de dibujar: demonios, guerreros y monstruos que se cagan a espadazos. El último episodio es básicamente eso, pero para llegar hasta ahí, el tipo se fumó unas cuantas páginas de más de cinco viñetas y largas secuencias urbanas de gente común que habla, todo piloteado con gran jerarquía por este talentoso artista oriundo de San Francisco.

Si te querés deleitar con hermosas visiones de Superman, Silver Banshee, una Blaze aterradora, un Man-Bat escalofriante, un Two-Face magistral y un montón de machaca sobrenatural con criaturas del Averno, Brereton te sirve en bandeja un manjar pesadillesco pero inolvidable. Y Simonson te cobra peaje, pero barato. No hace falta resignarse a soportar un guión pedorro, porque –sin ser una maravilla- este se sostiene con bastante decoro, sobre todo si pensamos que es del ´93-´94, cuando la mayoría del mainstream yanki apestaba más que las pútridas criaturas con las que pelean los World´s Finest en esta saga.

Volvieron los superhéroes, que venían medio relegados en las últimas semanas del blog. Y los elementos sobrenaturales, a pleno. Esto es una cruza entre el género superheroico y el terror: hay conjuros, pesadillas, posesiones, demonios, todo tipo de criaturas abisales y hasta una invasión de Gotham por parte de las huestes infernales. En el medio, Superman y Batman hacen más o menos lo que pueden, ampliamente superados por la magnitud de la amenaza que enfrentan.

Igual sabés que al final van a ganar, pero en el medio el guión del mítico Walt Simonson ofrece varios giros interesantes. El que a mí más me gustó tiene que ver con Batman. Atormentado por pesadillas que no son las habituales (o sea, que no tienen que ver con el asesinato de sus padres), Batman empieza a perder el foco, se equivoca, se tropieza, se manda cagadas que demuestran impericia y falta de planificación, todo lo contrario al Guacho Winner, copa y medalla en todas las disciplinas, al que estamos tan acostumbrados. Y después hay otras boludeces menores, pero lindas, como ese Superman más dark, más pasado de rosca, y todo el desarrollo de Silver Banshee, que es el personaje que sale más enriquecido de la saga, aunque no sé si otros guionistas se hicieron cargo más adelante de algo de lo que sucede acá.

Lo más difícil en los comics compartidos por Superman y Batman debe ser repartir parejo el protagonismo. Generalmente, si la amenaza es más cósmica, Superman se luce y Batman está pintado al óleo. Si la amenaza es más urbana o requiere de más intelecto, es el kryptoniano el que queda pintado, como Ricardito Alfonsín en el electrizante duelo entre Víctor Hugo y Magdalena. Acá Simonson la hace bien: la amenaza esta vez es mística, y ahí los dos campeones juegan de visitante, como en la final de la Intercontinental. La trama está un poco estirada: si te ponés en estrecha, sobran todos los villanos de Gotham, Lois Lane, Man-Bat y hasta Silver Banshee, con sus escenas grossas y todo. Pero más o menos se banca, porque el plan del villano está bueno y porque es todo tan heavy que las fronteras entre los buenos y los malos terminan por desdibujarse al punto en que deja de ser obvio quién de todos esos hijos de puta va a perder y quién puede llegar a zafar una vez que ganen los buenos.

De todos modos, lo realmente grosso, lo que justifica comprarse el tomo sin dudarlo 15 segundos no es el guión de Simonson, sino el arte de Dan Brereton, bestia salvaje, en su laburo inmediatamente anterior a Nocturnals (el que reseñamos un ya lejano 15 de Agosto de 2010). Brereton dibuja todo perfecto menos a Batman, que le sale un poco grotesco, casi desproporcionado. Todo lo demás es finoli-finoli, y por supuesto bien dark, para estar a tono con el guión. Como siempre, Brereton no sacrifica la narrativa para apostar fuerte al estilo pictórico. Tiene cuadros un poquito estáticos, donde se nota demasiado el trabajo con modelos (la gran Alex Dioss, Tony Harris y un infinito etcétera), pero también pela un montón de secuencias de gran dinamismo, claras, precisas, en las que podríamos omitir los textos y aún así entender todo lo que pasa. Se nota que, aunque el guión no sea suyo, Brereton metió miles de sugerencias y terminó por dibujar lo que él tenía ganas de dibujar: demonios, guerreros y monstruos que se cagan a espadazos. El último episodio es básicamente eso, pero para llegar hasta ahí, el tipo se fumó unas cuantas páginas de más de cinco viñetas y largas secuencias urbanas de gente común que habla, todo piloteado con gran jerarquía por este talentoso artista oriundo de San Francisco.

Si te querés deleitar con hermosas visiones de Superman, Silver Banshee, una Blaze aterradora, un Man-Bat escalofriante, un Two-Face magistral y un montón de machaca sobrenatural con criaturas del Averno, Brereton te sirve en bandeja un manjar pesadillesco pero inolvidable. Y Simonson te cobra peaje, pero barato. No hace falta resignarse a soportar un guión pedorro, porque –sin ser una maravilla- este se sostiene con bastante decoro, sobre todo si pensamos que es del ´93-´94, cuando la mayoría del mainstream yanki apestaba más que las pútridas criaturas con las que pelean los World´s Finest en esta saga.

Published on October 20, 2011 19:03

October 19, 2011

19/ 10: MUSASHI

Hora de conocer la vida de Takezo Shinmen, mucho más conocido como Musashi Miyamoto, el más diestro espadachín de la historia de Japón, autor de textos fundamentales como El Libro de los Cinco Anillos, protagonista de Vagabond (el famoso manga de Takehiko Inoue) e inspirador de Usagi Yojimbo, el conejo samurai de Stan Sakai. Muchos cineastas, literatos y mangakas han sido subyugados por la figura de este asombroso guerrero del Siglo XVII y de todos ellos sin dudas el más grosso debe ser Shotaro Ishinomori (1938-1998), apodado "el Rey del Manga", el único historietista en cuyo honor se fundaron dos museos a falta de uno. Mínimamente conocido fuera de Japón, dentro de la islita la chapa de Ishinomori es infinita y rivaliza sólo con la de Osamu Tezuka, quien fue la guía y la inspiración de este mangaka fundamental de las décadas del ´60, ´70 y ´80.

La verdad, no sé con certeza en qué momento de su impresionante carrera Shotaro se abocó a la realización de estas casi 500 páginas. Seguramente no es de sus comienzos, porque en los ´50 hacía shojo, en los ´60 triunfó con la ciencia-ficción y entre los ´70 y ´80 produjo un montón de obras larguísimas, varias de ellas de temática histórica. En una de esas, este es uno de los últimos trabajos del maestro. Lo cierto es que acá, con sólo hojear el manga, te cae la ficha de que estás frente a un artista de una calidad superior. Se nota a ocho cuadras que no hay nada improvisado, que nada de lo que está en la página es "lo que se pudo", sino más bien lo que se quiso. Cada viñeta transmite categoría, cancha, savoir-faire. La narrativa es tranquila, pausada, descomprimida como en el manga bien clásico. Las líneas cinéticas y las tramas de grises dejan sospechar la mano de una legión de asistentes, al igual que las texturas logradas mediante un festival del cross-hatching totalmente pasado de rosca. El dibujo está tan logrado, levanta tanto vuelo en cada secuencia tranqui de esas en las que Ishinomori se cuelga con paisajes, vistas panorámicas de los pueblos, castillos y bosques, que la belleza de las imágenes eclipsa a la violencia de la trama.

Como le pasaba a Tezuka, a Ishinomori le cuesta narrar en serio, sin chistes. Acá no hay chistes ni pantomimas graciosas, pero sí escenas en las que algunos personajes (secundarios o tercerones) se mueven y gesticulan de modo ampuloso, grotesco, caricaturizado. Las similitudes con Tezuka son innumerables, porque visualmente el estilo de Ishinomori estuvo siempre muy pegado al del Manga no Kamisama. Lo que se ve en Musashi es una cruza perfecta entre Tezuka y el Go Nagai menos brutal. De hecho, Nagai empezó como asistente de Shotaro y también quedó pegadísimo al estilo del maestro.

La trama –decíamos- avanza lento, porque Ishinomori se cuelga con esas escenas alucinantes que transmiten paz y serenidad. Pero cada tanto llegan los duelos de Musashi contra otros maestros de la lucha marcial y las viñetas estallan en un despliegue de enorme dinamismo. Ahí las doble-splash-pages tienen menos sentido que cuando nos muestran un bosque nevado o una cadena montañosa, pero logran un impacto altísimo, una sensación de frenesí, de combate a todo o nada. Esas son las secuencias que te quedan rebotando en el bocho cuando terminás el manga. En el medio, Musashi viaja, chamuya, aprende, enseña y tiene una relación medio extraña ("es complicado", pondría si tuviera Facebook) con Tsü, una chica de su pueblo que se enamora de él en su adolescencia. El resto de los personajes no se acerca siquiera a disputarle algo de protagonismo al invencible ronin, pero acompañan dignamente.

Por supuesto, si no te interesa la temática de los samurais te vas a aburrir a lo pavote cada vez que arrancan las menciones a los daimios, los karos, las escuelas de combate y los koku. Este es un comic histórico basado en hechos reales, y por ende todo eso está meticulosamente investigado. Pero si te gustan los samurais, seguro escuchaste hablar de Musashi Miyamoto y seguro nunca leiste una biografía tan atrapante y tan bien dibujada como la que propone acá Shotaro Ishinomori, el Rey del Manga, un sensei de los senseis injustamente ninguneado por la mayoría de las editoriales de Occidente. Aguante Planeta-DeAgostini, que se le animó.

Published on October 19, 2011 18:23

Andrés Accorsi's Blog

- Andrés Accorsi's profile

- 12 followers

Andrés Accorsi isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.