Max Nemtsov's Blog, page 411

April 4, 2012

пост торможения и открытия

1. это один я только что сообразил, что "игры престолов" для телевизора дэйвид бенёфф ("город воров") пишет?

Город by David Benioff

Город by David Benioff

My rating: 3 of 5 stars

http://spintongues.livejournal.com/27270...

2. это один я только что сообразил, что вот эта песня:

Listen or download Несчастный Случай Овощное танго for free on Prostopleer

является прямым продолжением вот этой песни, которую известно кто написал:

Listen or download Юрий Гарин Оранжевый кот for free on Prostopleer

(пардон, конечно, но это самая приличная версия из доступных - я-то ее впервые в конце 80-х под гитару впервые услышал)

ну и развитие темы:

Город by David Benioff

Город by David BenioffMy rating: 3 of 5 stars

http://spintongues.livejournal.com/27270...

2. это один я только что сообразил, что вот эта песня:

Listen or download Несчастный Случай Овощное танго for free on Prostopleer

является прямым продолжением вот этой песни, которую известно кто написал:

Listen or download Юрий Гарин Оранжевый кот for free on Prostopleer

(пардон, конечно, но это самая приличная версия из доступных - я-то ее впервые в конце 80-х под гитару впервые услышал)

ну и развитие темы:

Published on April 04, 2012 09:01

April 2, 2012

новые вести

The Wilt Inheritance by Tom Sharpe

The Wilt Inheritance by Tom SharpeMy rating: 4 of 5 stars

well, maybe it's me, and the time passed, but i thought this one is much better than wilt # 4, more dynamic and absurd, as if the old master is back on his track. funnier, too.

это - неожиданно - пятый "уилт", написанный автором в, гм, достаточно преклонном возрасте, но, как ни странно, вполне лихой. говорю же, мне даже понравилось. предыдущий был высосан из пальца, это да. "наследие уилта" переводил чудесный Александр Сафронов, я лишь по традиции редактировал, а выходить это будет теперь в "фантом-прессе"

ну и еще одна весть с полей: как некоторым известно, я перевожу для Букника такую вот колонку. иногда там бывает забавное, иногда - дикое. очень умные читатели склонны обвинять переводчика в "пристрастии" к каким-то аспектам еврейской жизни (что, понятно, чушь), но иногда переводчик действительно бывает пристрастен. на тексте это, правда, не отражается. так и в этот раз. материал о Леонарде Коэне, что называется, не мог оставить меня равнодушным. хочу официально заявить, что не разделяю дурацких мнений контрибьютора Jewish Ideas Daily, больше того - пристрастно убежден, что лучше всего ему вернуться в австралию доить кенгуру в аутбэке и больше никогда ничего не писать, тем паче - о Леонарде Коэне. такой вот у нас зверинец

* * *

хорошая новость - в том, что появилась фанатская страница Джима Доджа, на которой можно поддержать выпуск его четвертой книги на русском. это очень хорошее дело. метод народной если не стройки, то строки

не оч хорошая новость:

[image error] контекст [image error] Угон космического корабля №2

но веру в человечество укрепляет то, что нормальные люди продолжают читать хорошие книжки - и не стесняются разговаривать об этом

Published on April 02, 2012 06:49

April 1, 2012

pyncholalia cont'd cont'd

Хельке Шван

ЗАГОВОР ЛАМПОЧЕК

начало

Рут Хальберстам — одна из трех управляющих; две других — Джеки Койбен и Дороти Туизер — работают в Соединенных Штатах. Агентство «Стандартный текст» служит прикрытием «общества» — «Фонда Аренсберг». Поскольку такой фамилии я никогда не слышал, однажды утром Рут Хабельстам прочла мне выдержку из интервью Марселя Дюшена, в котором он говорил об Аренсберге.

Дюшен был близким другом Аренсберга, который приобрел у него несколько предметов, а также предоставил художнику студию. Дюшен говорил о нем так:

Должен признаться, все это меня довольно-таки позабавило, однако дальше в своих поисках я не продвинулся. Рут Хальберстам объяснила: Аренсберг завещал секретаршам гораздо больше денег, нежели требовалось для этого странного шекспироведения, а они вскоре устали от этой работы и принялись искать себе другие проекты. В тридцатых и сороковых годах они еще были молоды, готовы к новому. Калифорнийский дом они не бросили, однако жили по большей части в Нью-Йорке. Здесь они и познакомились с группой молодых поэтов, которых вдохновляли Рембо, Лотреамон и сюрреалисты. Но когда США вступили в войну, почти всем этим поэтом пришлось идти в армию, и один за другим они растворились в Европе. Двоим даже удалось добраться до их Мекке — Парижа, который объявили «запретной зоной», когда союзники высадились в Нормандии. Наполнив канистры и прихватив по нескольку блоков «Лаки Страйк» они дезертировали из 3-й Армии и в Париже ушли в подполье — в магазине «Шекспир и компания». Впоследствии их как дезертиров арестовали, и военный трибунал приговорил их к нескольким годам тюремного заключения. Один умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах; второй после освобождения вернулся в Нью-Йорк, и вскоре группа опять начала регулярно собираться. Присутствовали и три их поклонницы — Рут Хальберстам, Джеки Койбен и Дороти Туизер. Все вместе они принялись составлять поэтический сборник. Закончив работу, Джеки Койбен предложила опубликовать его под именем «Джек Арнолд» — в память о том рядовом, что умер в тюрьме.

Стихи в основном были антивоенными, и вопреки всем ожиданиям, книга имела большой успех. На чтениях в книжных магазинах и кафе, которые должен был проводить Джек Арнолд, все члены группы по очереди читали каждый свои стихи, и никто вообще не заметил того, что поэта Джека Арнолда не существует. Все это подвигло группу на новые подвиги от имени Джека Арнолда. Их это возбуждало — рекламировать автора, частью которого все они были. Ну и, кроме того, академические критики и обозреватели все время пытались интерпретировать Арнолда через данные его ранней юности, школьных лет или военной службы. Тем не менее коллективный поэт вскоре распался, и каждый из участников попробовал сделать себе собственное имя. Но только один стал известным поэтом — Кен Пэтчен: в сороковых годах он под собственным именем опубликовал роман «Спящие, проснитесь», который был написан коллективно как пацифистский памфлет. А три женщины продолжали свою работу — хотя на самом деле они только в ней приступили: начали писать. Но тексты свои они опять подписывали вымышленными именами — исключительно ради продолжения игры, а может быть, и потому еще, «что нам меньше хотелось увидеть собственные имена крупным шрифтом на обложке, нежели мужчинам», добавила Рут Хабельстам. Кроме того, им хотелось, чтобы их работы читали, а не каталогизировали и помещали под фамилию какого-то конкретного автора. В сороковых и пятидесятых их возбуждала и вдохновляла поэзия битников. Затем Рут Хабельстам переехала в Лондон. И там организовала так называемое отделение их проекта под названием «Fait-Divers»: к примеру, предоставляла некие уже готовые аспекты — в основном, американского происхождения — для книг и статей английских писателей, которым могло не хватать точности в деталях или воображения. Авторы за это платили. Время шло, и для Рут Хабельстам стало целым предприятием; в Штатах его подхватили Джеки Койбен и Дороти Туизер. Затем Рут Хабельстам переехала в Амстердам; там ей уже пришлось нанимать других людей — преимущественно молодых писателей, которые с нею вместе занимались всевозрастающим потоком заданий. Вскоре они уже выполняли заказы — от написания дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций до речей и текстов уже довольно известных авторов, которым по каким-либо причинам не хватало времени или возможности сделать это самим. Среди клиентов были и молодые, но переоцененные за первые публикации писатели: к ним через плечо теперь заглядывал, так сказать, весь мир, а они поэтому не были способны написать ни единой строчки. Но это могли быть и авторы уже признанные — их так потрясла собственная слава, что теперь они только бессвязно что-то бормотали.

— До сих пор я помню наш первый такой текст. Мы вложили в него очень много сил, чтобы отобразить нужную тональность, верно передать стиль и каждую фразу, структуру повествования. Характерную для того человека, который в итоге подпишет работу своим именем. Но мы сильно переосторожничали. Никто никогда ни в чем не усомнился. Часто и сами писатели начинали думать, что они это написали.

Рут Хабельстам рассмеялась. В начале 70-х годов похожие группы существовали в Германии и Франции — все они работали под корпоративным названием «Стандартный текст». В Дюссельдорфе даже была группа художников — «Стандарт Ойл Пэйнтинг», но просуществовала она недолго.

— Чтобы добиваться роста собственной мобильности, нам приходилось предоставлять различные тексты и пускать их по всевозможным каналам на всех уровнях. В Соединенных Штатах, к примеру, мы изготовляли очень ответственные тексты под именем «Пинчон», но также производили и коммерческие рекламные слоганы, новостийные статьи, пацифистские и битнические стихи (некоторые даже включали потом в антологии). Более того, мы писали сценарии телевизионных рекламных роликов, сценарии экранизаций романов, новелизации фильмов, панегирики, интервью — как воображаемые, так и реальные, — и так далее и тому подобное. В Германии одно время мы даже работали «информатором»: кто-нибудь звонил, например, в таможню ФРГ на границе с ГДР и спрашивал, как ГДР-овские власти управляют движением через границу, неохотно или иначе, велики ли очереди автомобилей. А потом мы звонили на радиостанции и в информагенства и передавали им эту информацию. Всякий раз, когда ее запускали в новостях по телевидению в 8, 9, 10, 11 или 12 часов, мы зарабатывали 30 марок, итого — 150 марок в день. А через некоторое время звонить на таможню уже и не было нужды — скорее можно было просто «нагаллюцинировать» истину сразу, ну или как угодно назовите… Но не только такое. Ведь все новости доставляются в СМИ информаторами, даже прогнозы погоды и сведения о пробках на дорогах. И такое вот иногда переходит границу и становится конкретной поэзией.

Мне бы хотелось, чтобы Рут Хабельстам рассказал мне, кто из известных немецких и французских писателей был их клиентами, но имен называть она не стала. Приоткрыть завесу над Пинчоном, с другой стороны, большой проблемы не представляло, поскольку даже в США обозреватели и критики со временем все больше убеждались, что его книги пишутся коллективом авторов.

— Любая бестактность с нашей стороны повредит бизнесу. Как по-вашему, скольким людям тогда придется вернуть свои ученые степени? Да и сама идея окажется под угрозой.

Но в таком случае, спросил я, не слишком ли много она мне и так уже рассказала?

— Во-первых, перед тем, как ваш материал пойдет в печать, мы должны будем его одобрить. А во-вторых, все это пока что играет нам на руку, как дополнительная реклама. Я ради вас сделала несколько очень дорогих телефонных звонков, но пока что возражает одна Джеки Койбен…

Это меня тронуло, но вопросы оставались. Бывало ли когда-нибудь так, спросил я, чтобы кого-то из ваших клиентов поймали за руку?

— Да, конечно. — Рут Хабельстам улыбнулась и подняла очки-бабочку на лоб. — Но такое по большей части бывает из-за какой-нибудь небрежности. Многие наши сотрудники — вольные писатели, и нам иногда приходится полагаться на человека, просто неспособного выполнить ту или иную работу. Ошибку при этом совершаем, конечно, мы сами — наши отделения не проверили тщательно исполнителя перед вручением ему заказа. Например, есть такая книга — «Судьба Земли». Ее изготовил в Штатах один писатель-фрилансер под именем и по заказу Джонатана Шелла. Книга имела большой успех. Слишком большой. Потому что один австралийский теолог — по-моему, его звали Гровер Фоули — обнаружил в ней несколько идей и даже целые абзацы, списанные из книги немецкого философа Гюнтера Андерса. И потому агент Андерса подал в суд на нашего клиента Шелла, который затем и обратился к нам же за компенсацией, причем — не маленькой. Суд закончился компромиссом, но писательская репутация Шелла от этого несколько пострадала. Следующий его заказ поэтому выполнять следует особо тщательно, могу вас заверить. Такой же случай был у нас с одной академической работой по истории — ее изготовляли в нашем немецком отделении для одного из князей Гогенцоллернов; там тоже было много плагиата, и у князя были большие неприятности. Еще случай — работа для Харальда Семанна, некий каталог выставки Монте-Вериты/Асконы. Там мы тоже допустили небрежность. Такое, разумеется, просто ужасно. Взять и напортачить! Я бы вообще не стала об этом рассказывать, да и то делаю это, как видите, с большой неохотой. Тем менее, должна отметить, что все это — исключения, которых у нас не так уж и много. С другой стороны, мы получили более 500 литературных премий по всему миру, и среди них — 4 Пулитцеровские и 6 Гонкуровских. Получали их, само собой, не мы. Они выставлены в застекленных шкафчиках у наших клиентов, которые выплатили нам определенный процент от полученных ими средств. То же относится к смежным правам и тому подобному: например, если работу будут переводить и издавать где-то за границей. В этом смысле идея Дороти Туизер оказалась очень полезна, и теперь мы претворяем ее в жизнь все чаще. Допустим, мы должны изготовить для ученого-генетика публикацию об исследованиях дрозофилы или, к примеру, провести по заказу изыскания о подготовке покушения на Папу Римского (в результате, правда, неизбежно окажется, что за ним стоит курия). Обе эти публикации должны выйти в немецкоговорящих странах. За небольшие дополнительные деньги мы в процессе работы также предоставляем переводы на английский, которые предварительно размещаем в «Журнале генетических исследований» или чем-то подобном, и, соответственно, в «Плейбое» или «Нью-Йоркере». Бывают, разумеется, и такие случаи, когда наши материалы отвергают, но для нас это временные задержки. Позднее мы можем предложить соответствующим изданиям те же самые статьи на немецком уже как переводы с английского. И это лишь укрепляет нашу репутацию, и рано или поздно нам воздается.

Но я хотел, чтобы она вернулась к существу моей проблемы. Следовало, однако, запастись терпением: у Рут Хабельстам было назначено совещание с сотрудниками, на которое меня не допустили. Я тем временем отправился обедать в индонезийский ресторан. Затем моя хозяйка заказала кофе в комнату для приемов, наше интервью продолжилось, и я задал самый важный для меня вопрос: что за история с электрическими лампочками? В начале бесед я уже показал ей список. Она по его поводу заметила единственное: он далек от полноты, — но, вместе с тем, похлопала меня, фигурально выражаясь, по спине. Я покраснел. Затем Рут Хабельстам сказала:

— Вообще-то все это довольно банально, как вы и сами наверняка догадались по ходу дела. Один из наших лондонских работников — Джек Мур из «Видео-Голов», долго проработавший в амстердамской конторе, — вместе с Дороти Туизер принялся экспериментировать с новыми тенденциями. У нас проблема — куда нам вкладывать прибыль? Списывать со счетов как дефицит? И вот они вдвоем придумали «Стандартный фильм». Участвовали и другие люди, Эд Сэндерз, к примеру. Но проект так и не оторвался от земли. Тем не менее, отдельные задумки там были хороши… Теперь вы себе представляете, что стоит за всем нашим «стандартным» проектом. А вот в киноиндустрии идея не прижилась. Мы разработали кое-что более-менее приличное, но им этого было недостаточно. Ну что ж. Эд Сэндерз, по крайней мере, смог реализовать одну вполне богемную идейку: в каждом фильме, выпущенном «Стандартным фильмом», кто-нибудь из актеров в случайный момент должен быть говорить о чем-то связанном с «лампочкой». А если не говорить, то делать — например ввинчивать или вывинчивать ее из патрона. Эд заметил, что это банальное действие в фильмах почти никогда не отражается; другое банальное действие — к примеру, ходить на горшок — раздулось бы до торговой марки или черты стиля. Представьте себе, вдруг откуда ни возьмись появляются фильмы, и в каждом кто-нибудь сидит в туалете. Слишком очевидно. А вот жест с лампочкой — крохотный намек на то, что за проектом стоит «Стандарт». Ну и к нынешнему времени это уже стало шуткой для своих. Время от времени кто-нибудь из наших сотрудников протаскивает в какой-нибудь текст электрическую лампочку, а коллеги хихикают, обнаружив ее при ежедневных чтениях. Вот, собственно, и все. Вместе с тем, должна признаться, что, случается, все это принимает просто кошмарные пропорции, и лампочки из законченных текстов приходится выбрасывать.

— Но все равно осталось много других банальностей, каких-то жестов, — осмелился перебить ее я.

— Разумеется, — проворчала Рут Хальберстам. — Если настаиваете, я поищу одну книгу в соседней комнате.

Она ушла к себе в кабинет и вернулась с томиком Эда Сэндерза. Листая ее в поисках нужного абзаца, она объясняла:

— В то время мы вращались в поэтических кругах Ист-Виллидж, как и Эд. А много лет спустя он написал о том времени статью о зарождении и расцвете нью-йоркских битников, довольно ироничную. Намерение у него было развенчать весь этот миф, но также ему, конечно требовались деньги. Ну и вот. В то время ему, очевидно, очень понравилось одно событие, и неважно, по правде оно было или нет. Но в статье он описал его довольно подробно. Попробую изложить суть. Они, эти молодые поэтические гении, уже тогда длинноволосые, сидят в своем обычном кафе «Риенци», попутавшие, как тогда говорили, и тут к одному из них за столиком подходит девушка. Дрожащими руками шарит в сумочке, выуживает ворох бумаг и сует ему под нос. И спрашивает, не мог бы он это прочесть. А в то время женщин на фронте терпели еще меньше, чем в наши дни. И вот этот комик, поэтический революционер этот по фамилии Левин отреагировал соответственно. С видом профессионала просмотрел листки, а потом вытащил из кармана авторучку. В глазах его не читалось ничего хорошего. Из-за соседнего столика за происходящим наблюдал другой поэт, парень по фамилии Бэрретт (это имя Эд Сэндерз тоже придумал!). И у него тоже была авторучка, он сидел и что-то записывал. У поэтов в то время расцвела настоящая культура авторучек. Что типично, фамилия поэтессы не называлась — возможно, она тоже что-то писала для «Стандарта». — Рут Хальберстам сварливо хмыкнула. — Но давайте я вам прочту, что писал Сэндерз, тогда все и поймете. — И начала:

— Можете проверить в коллекции рукописей университета Браун. — Рут Хальберстам закрыла книгу. Значит, лампочка. — Приятная история, правда? — спросила Рут. Должен признаться, впечатление на меня она произвела, а кроме того, я был доволен. — Эд Сэндерз, кстати, сейчас обдумывает новый богемный замысел — «Чистый стандарт». Но не спрашивайте меня, что это будет. Мне самой лишь недавно Дороти сообщила.

Но представление у меня уже сложилось: возможно, это будет новая практика в производстве «Стандартов», предположил я, и потому все больше клиентов компании будет желать, чтобы их тексты подписывались инициалами «Ч.С.», поскольку это с самого начала будет некий знак качества. Как в эпоху Возрождения в мастерских у отдельных ремесленников или позже в писательской конторе Дюма-отца… Но рут Хальберстам перебила меня:

— Корпорацию «Стандартный текст» это пошлет в нокаут… Это глупо — вы меня извините, но Эд Сэндерз такого вовсе не планирует. От такого он отказался еще в эпоху битников… Но вместе с тем, вы почти угадали один из путей дальнейшего развития нашего проекта. В конторе мы пока не анализировали его, но он будет направлен в сторону почти диаметрально противоположную тому, о чем вы только что говорили. За последние годы к нам приходит все больше высококачественных авторов и предлагает сотрудничество. Я имею в виду действительно очень уважаемые имена — иногда это заведующие академическими кафедрами, для которых работа с нами — лишний приработок, и не только в финансовом смысле. И, говоря о сотрудничестве, они не просто имеют в виду сгрести, так сказать, крем с пирожных. Отнюдь, они готовы работать со всем спектром того, что мы можем им предложить, как и все остальные наши сотрудники. По крайней мере — со всем, к чему они подготовлены или считают, будто подготовлены. В таком виде творческой деятельности их возбуждает анонимность. Бо́льшую долю наших заказов генерируем мы сами, и так и должно оставаться впредь. Это значит, что мы придумываем некий текст, который затем где-то размещаем — быть может, по реальным и признанным именем человека, который заранее об этом ставится в известность. Затем заключаем контракт, соответствующее лицо получает деньги, а нам отходит определенный процент. Наш контракт со СМИ и общее представление о нас — вот что, вероятно, привлекает к нам лучших авторов. А кроме того, и это хорошо, писатели принимают вызов: «Я хочу распространить некий текст и посмотреть, как он подействует без моего имени, которое и без того уже стало известным».

— И каковы же эти имена? — настойчиво поинтересовался я, желая выяснить, кто из первосортных авторов сотрудничает со «Стандартным текстом».

— Ну, это не обязательно следует держать в секрете, — равнодушно ответила Рут Хальберстам. — Лично я не знакома, конечно, с ними всеми, ну и потом, разумеется, многие наши штатные работники пишут, так сказать, на себя — во внеслужебное время. И время от времени происходит так, что некто публикует научный доклад под собственным именем — ну, в рамках дискуссии в области ядерной энергии, если угодно, по астрофизике, по расшифровке вавилонской клинописи, и тем самым встает ну ту или иную сторону. А затем в конторе «Стандарта» пишет другие — заказанные — статьи-отклики на соответствующее мнение своего научного оппонента. И для такой работы тот или иной наш сотрудник, мне кажется, подготовлен нужным образом. Как бы там ни было, частенько случается так, что кому-то достается писать рецензию на собственную книгу, и не стоит думать, будто они не желают писать отрицательный отзыв, что им себя жаль или как-то. Напротив. Но фамилии — да, я, разумеется, могу вам дать фамилии. В нашем парижском отделении, к примеру, работает несколько сотрудников «Critique», и среди прочих — Мишель Фуко и Мишель Серр, каждый — по своей собственной причине. Последний знаком с огромным количеством профессоров философии, которых мучает особая разновидность тревоги — ее в Париже называют «страхом чистого листа». А поскольку ему не хочется публиковать все их идеи под своим именем, он время от времени анонимно пишет что-то для нас… На нас одно время работал Барт. Но этого мифолога повседневности, к сожалению, сбил овощной фургон. Ему было важно работать в корпорации «Стандартный текст» из-за семиологии — или, точнее, артологии. Можно упомянуть и Эрика Эмблера. Некоторое время назад на нас периодически работал Режи Дебре. Но и у него были на это особые причины, если угодно. Через нас он избавлялся от того, что он не мог опубликовать от своего собственного имени, может — потому что боялся. Так тоже иногда бывает: в основном — с коммунистами и социал-демократами, зачастую — в Германии, но также и в Голландии. Хотя по сути сотрудничество с такими людьми не приносит нам удовлетворения: страх этот время от времени так или иначе вкрадывается в работы, и нам приходится от него избавляться. Но вот очень продуктивным было наше сотрудничество с Хорхе Луисом Борхесом — это было довольно давно, правда. Он заключил сделку с нашим отделением в Нью-Йорке. Ослеп он, как вы знаете, за много лет до этого, но тогда это еще не было известно всем и каждому, и ему время от времени издательства и редакторы делали заказы, предлагали большие гонорары за то, что он для них что-нибудь напишет. А у него не было на это настроения, его это, вероятно, тяготило, хоть он и мог диктовать, поскольку все, что стоило цитировать из западной культуры, у него уже было в голове. В общем, он попросил нашу контору в Нью-Йорке — а там работала одна еврейская журналистка, с которой он дружил, — писать все это за него, а затем полностью оплачивал работу. И они писали ему всякие мелочи, которые потом печатались в собраниях его сочинений. Здорово, правда? Но самое поразительное — туда вошел и рассказ Гомбровича. Он одно время работал в нашем берлинском отделении. Но там, однако, случилось кое-что уже не настолько поразительное. В той же конторе у нас работал Курт Барч, и он выпустил книгу под собственным именем, в которой опубликовал весь более-менее успешный плагиат, собранный нашими работниками за несколько лет. Мне наплевать, что ему на это хватило тщеславия или жадности; но он тем самым поставил под удар один очень интересный проект нашего берлинского отделения — «Проект Пьера Менара». Этот писатель из Нима — он уже умер — всю жизнь работал над «Дон Кихотом». Само по себе это было бы легко, но он хотел написать единственного «Дон Кихота». А для этого он отнюдь не сосредоточивался на механическом переписывании оригинала — просто копии ему не хотелось. Его достойное восхищения стремление заключалось в том, чтобы сработать несколько страниц, которые бы пословно, построчно совпадали с текстом Мигеля де Сервантеса. И, за исключении ем нескольких ошибок, он этого результата достиг. Довести труд его жизни до конца — и начать другие, сходные проекты, — такова была цель «Проекта Менара» в нашем берлинском отделении. А этот псих Барч такое вот отмочил. Ну что ж. Лучше об этом не вспоминать.

После этого рассказа Рут Хальберстам почувствовала, что достаточно рассказала мне о своей фирме. Она допила одним глотком уже остывший кофе. После чего проводила меня с моим записывающим устройством в бухгалтерию и усадила за только что освободившийся стол. За ним мне предстояло подытожить все услышанное и напечатать отчет. У меня это заняло два дня. Закончив, я на два дня отдал черновик ей на проверку. И только после этого смог его забрать и отправиться домой — то есть, уехать в Германию. У меня был договор с редактором «таца» по культуре, и материал я отправил ему. А он переслал мне письмо из берлинского отделения корпорации «Стандартный текст». В нем меня спрашивали, не соглашусь ли я на них работать. Время от времени.

* * *

ЗАГОВОР ЛАМПОЧЕК

начало

Рут Хальберстам — одна из трех управляющих; две других — Джеки Койбен и Дороти Туизер — работают в Соединенных Штатах. Агентство «Стандартный текст» служит прикрытием «общества» — «Фонда Аренсберг». Поскольку такой фамилии я никогда не слышал, однажды утром Рут Хабельстам прочла мне выдержку из интервью Марселя Дюшена, в котором он говорил об Аренсберге.

Дюшен был близким другом Аренсберга, который приобрел у него несколько предметов, а также предоставил художнику студию. Дюшен говорил о нем так:

Очень приятный человек, настоящий поэт. Выпускник Гарварда, денег на жизнь ему хватало, и он писал имажистские стихи. В Нью-Йорке в то время была такая английская литературная школа, имажисты, и вместе с кучкой других американских поэтов Аренсберг к ней принадлежал. Я с ними всеми впоследствии познакомился.

Но он от них всех отличался, бедняга. Был несколько старше меня, но ненамного, но поскольку поэтом его широко и быстро так и не признали, он вскоре устал творить поэзию и еще году в 1918-19 прекратил писать вообще. Вместо литературы он обратился к безумному такому хобби — криптографии, посредством коей пробовал расшифровать секреты и загадки Данте в «Божественной комедии» и Шекспира в пьесах. Ну, вы и так это знаете: кем на самом деле был Шекспир, кем не был и т.д… Вот этим Аренсберг и занимался всю оставшуюся жизнь. Кроме того, он опубликовал — за свой счет, конечно, потому что ни одному издателю это не было интересно — собственную книгу о Данте. И в конце концов Аренсберг основал компанию — «Фонд Фрэнсиса Бэкона» или что-то в этом роде, и с помощью этой компании пытался доказать, что пьесы Шекспира написал Бэкон. У него была система: он расшифровывал аллюзии на всевозможные вещи по меньшей мере в каждой третьей строке текстов. Все это было для него игрой, вроде своеобразных таких шахмат, и очень его развлекало. На него работало три секретарши, и он потом завещал им столько денег, что они смогли на них купить себе домик в Калифорнии и продолжить его шекспировские изыскания. Такой вот был человек.

Должен признаться, все это меня довольно-таки позабавило, однако дальше в своих поисках я не продвинулся. Рут Хальберстам объяснила: Аренсберг завещал секретаршам гораздо больше денег, нежели требовалось для этого странного шекспироведения, а они вскоре устали от этой работы и принялись искать себе другие проекты. В тридцатых и сороковых годах они еще были молоды, готовы к новому. Калифорнийский дом они не бросили, однако жили по большей части в Нью-Йорке. Здесь они и познакомились с группой молодых поэтов, которых вдохновляли Рембо, Лотреамон и сюрреалисты. Но когда США вступили в войну, почти всем этим поэтом пришлось идти в армию, и один за другим они растворились в Европе. Двоим даже удалось добраться до их Мекке — Парижа, который объявили «запретной зоной», когда союзники высадились в Нормандии. Наполнив канистры и прихватив по нескольку блоков «Лаки Страйк» они дезертировали из 3-й Армии и в Париже ушли в подполье — в магазине «Шекспир и компания». Впоследствии их как дезертиров арестовали, и военный трибунал приговорил их к нескольким годам тюремного заключения. Один умер в тюрьме при невыясненных обстоятельствах; второй после освобождения вернулся в Нью-Йорк, и вскоре группа опять начала регулярно собираться. Присутствовали и три их поклонницы — Рут Хальберстам, Джеки Койбен и Дороти Туизер. Все вместе они принялись составлять поэтический сборник. Закончив работу, Джеки Койбен предложила опубликовать его под именем «Джек Арнолд» — в память о том рядовом, что умер в тюрьме.

Стихи в основном были антивоенными, и вопреки всем ожиданиям, книга имела большой успех. На чтениях в книжных магазинах и кафе, которые должен был проводить Джек Арнолд, все члены группы по очереди читали каждый свои стихи, и никто вообще не заметил того, что поэта Джека Арнолда не существует. Все это подвигло группу на новые подвиги от имени Джека Арнолда. Их это возбуждало — рекламировать автора, частью которого все они были. Ну и, кроме того, академические критики и обозреватели все время пытались интерпретировать Арнолда через данные его ранней юности, школьных лет или военной службы. Тем не менее коллективный поэт вскоре распался, и каждый из участников попробовал сделать себе собственное имя. Но только один стал известным поэтом — Кен Пэтчен: в сороковых годах он под собственным именем опубликовал роман «Спящие, проснитесь», который был написан коллективно как пацифистский памфлет. А три женщины продолжали свою работу — хотя на самом деле они только в ней приступили: начали писать. Но тексты свои они опять подписывали вымышленными именами — исключительно ради продолжения игры, а может быть, и потому еще, «что нам меньше хотелось увидеть собственные имена крупным шрифтом на обложке, нежели мужчинам», добавила Рут Хабельстам. Кроме того, им хотелось, чтобы их работы читали, а не каталогизировали и помещали под фамилию какого-то конкретного автора. В сороковых и пятидесятых их возбуждала и вдохновляла поэзия битников. Затем Рут Хабельстам переехала в Лондон. И там организовала так называемое отделение их проекта под названием «Fait-Divers»: к примеру, предоставляла некие уже готовые аспекты — в основном, американского происхождения — для книг и статей английских писателей, которым могло не хватать точности в деталях или воображения. Авторы за это платили. Время шло, и для Рут Хабельстам стало целым предприятием; в Штатах его подхватили Джеки Койбен и Дороти Туизер. Затем Рут Хабельстам переехала в Амстердам; там ей уже пришлось нанимать других людей — преимущественно молодых писателей, которые с нею вместе занимались всевозрастающим потоком заданий. Вскоре они уже выполняли заказы — от написания дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций до речей и текстов уже довольно известных авторов, которым по каким-либо причинам не хватало времени или возможности сделать это самим. Среди клиентов были и молодые, но переоцененные за первые публикации писатели: к ним через плечо теперь заглядывал, так сказать, весь мир, а они поэтому не были способны написать ни единой строчки. Но это могли быть и авторы уже признанные — их так потрясла собственная слава, что теперь они только бессвязно что-то бормотали.

— До сих пор я помню наш первый такой текст. Мы вложили в него очень много сил, чтобы отобразить нужную тональность, верно передать стиль и каждую фразу, структуру повествования. Характерную для того человека, который в итоге подпишет работу своим именем. Но мы сильно переосторожничали. Никто никогда ни в чем не усомнился. Часто и сами писатели начинали думать, что они это написали.

Рут Хабельстам рассмеялась. В начале 70-х годов похожие группы существовали в Германии и Франции — все они работали под корпоративным названием «Стандартный текст». В Дюссельдорфе даже была группа художников — «Стандарт Ойл Пэйнтинг», но просуществовала она недолго.

— Чтобы добиваться роста собственной мобильности, нам приходилось предоставлять различные тексты и пускать их по всевозможным каналам на всех уровнях. В Соединенных Штатах, к примеру, мы изготовляли очень ответственные тексты под именем «Пинчон», но также производили и коммерческие рекламные слоганы, новостийные статьи, пацифистские и битнические стихи (некоторые даже включали потом в антологии). Более того, мы писали сценарии телевизионных рекламных роликов, сценарии экранизаций романов, новелизации фильмов, панегирики, интервью — как воображаемые, так и реальные, — и так далее и тому подобное. В Германии одно время мы даже работали «информатором»: кто-нибудь звонил, например, в таможню ФРГ на границе с ГДР и спрашивал, как ГДР-овские власти управляют движением через границу, неохотно или иначе, велики ли очереди автомобилей. А потом мы звонили на радиостанции и в информагенства и передавали им эту информацию. Всякий раз, когда ее запускали в новостях по телевидению в 8, 9, 10, 11 или 12 часов, мы зарабатывали 30 марок, итого — 150 марок в день. А через некоторое время звонить на таможню уже и не было нужды — скорее можно было просто «нагаллюцинировать» истину сразу, ну или как угодно назовите… Но не только такое. Ведь все новости доставляются в СМИ информаторами, даже прогнозы погоды и сведения о пробках на дорогах. И такое вот иногда переходит границу и становится конкретной поэзией.

Мне бы хотелось, чтобы Рут Хабельстам рассказал мне, кто из известных немецких и французских писателей был их клиентами, но имен называть она не стала. Приоткрыть завесу над Пинчоном, с другой стороны, большой проблемы не представляло, поскольку даже в США обозреватели и критики со временем все больше убеждались, что его книги пишутся коллективом авторов.

— Любая бестактность с нашей стороны повредит бизнесу. Как по-вашему, скольким людям тогда придется вернуть свои ученые степени? Да и сама идея окажется под угрозой.

Но в таком случае, спросил я, не слишком ли много она мне и так уже рассказала?

— Во-первых, перед тем, как ваш материал пойдет в печать, мы должны будем его одобрить. А во-вторых, все это пока что играет нам на руку, как дополнительная реклама. Я ради вас сделала несколько очень дорогих телефонных звонков, но пока что возражает одна Джеки Койбен…

Это меня тронуло, но вопросы оставались. Бывало ли когда-нибудь так, спросил я, чтобы кого-то из ваших клиентов поймали за руку?

— Да, конечно. — Рут Хабельстам улыбнулась и подняла очки-бабочку на лоб. — Но такое по большей части бывает из-за какой-нибудь небрежности. Многие наши сотрудники — вольные писатели, и нам иногда приходится полагаться на человека, просто неспособного выполнить ту или иную работу. Ошибку при этом совершаем, конечно, мы сами — наши отделения не проверили тщательно исполнителя перед вручением ему заказа. Например, есть такая книга — «Судьба Земли». Ее изготовил в Штатах один писатель-фрилансер под именем и по заказу Джонатана Шелла. Книга имела большой успех. Слишком большой. Потому что один австралийский теолог — по-моему, его звали Гровер Фоули — обнаружил в ней несколько идей и даже целые абзацы, списанные из книги немецкого философа Гюнтера Андерса. И потому агент Андерса подал в суд на нашего клиента Шелла, который затем и обратился к нам же за компенсацией, причем — не маленькой. Суд закончился компромиссом, но писательская репутация Шелла от этого несколько пострадала. Следующий его заказ поэтому выполнять следует особо тщательно, могу вас заверить. Такой же случай был у нас с одной академической работой по истории — ее изготовляли в нашем немецком отделении для одного из князей Гогенцоллернов; там тоже было много плагиата, и у князя были большие неприятности. Еще случай — работа для Харальда Семанна, некий каталог выставки Монте-Вериты/Асконы. Там мы тоже допустили небрежность. Такое, разумеется, просто ужасно. Взять и напортачить! Я бы вообще не стала об этом рассказывать, да и то делаю это, как видите, с большой неохотой. Тем менее, должна отметить, что все это — исключения, которых у нас не так уж и много. С другой стороны, мы получили более 500 литературных премий по всему миру, и среди них — 4 Пулитцеровские и 6 Гонкуровских. Получали их, само собой, не мы. Они выставлены в застекленных шкафчиках у наших клиентов, которые выплатили нам определенный процент от полученных ими средств. То же относится к смежным правам и тому подобному: например, если работу будут переводить и издавать где-то за границей. В этом смысле идея Дороти Туизер оказалась очень полезна, и теперь мы претворяем ее в жизнь все чаще. Допустим, мы должны изготовить для ученого-генетика публикацию об исследованиях дрозофилы или, к примеру, провести по заказу изыскания о подготовке покушения на Папу Римского (в результате, правда, неизбежно окажется, что за ним стоит курия). Обе эти публикации должны выйти в немецкоговорящих странах. За небольшие дополнительные деньги мы в процессе работы также предоставляем переводы на английский, которые предварительно размещаем в «Журнале генетических исследований» или чем-то подобном, и, соответственно, в «Плейбое» или «Нью-Йоркере». Бывают, разумеется, и такие случаи, когда наши материалы отвергают, но для нас это временные задержки. Позднее мы можем предложить соответствующим изданиям те же самые статьи на немецком уже как переводы с английского. И это лишь укрепляет нашу репутацию, и рано или поздно нам воздается.

Но я хотел, чтобы она вернулась к существу моей проблемы. Следовало, однако, запастись терпением: у Рут Хабельстам было назначено совещание с сотрудниками, на которое меня не допустили. Я тем временем отправился обедать в индонезийский ресторан. Затем моя хозяйка заказала кофе в комнату для приемов, наше интервью продолжилось, и я задал самый важный для меня вопрос: что за история с электрическими лампочками? В начале бесед я уже показал ей список. Она по его поводу заметила единственное: он далек от полноты, — но, вместе с тем, похлопала меня, фигурально выражаясь, по спине. Я покраснел. Затем Рут Хабельстам сказала:

— Вообще-то все это довольно банально, как вы и сами наверняка догадались по ходу дела. Один из наших лондонских работников — Джек Мур из «Видео-Голов», долго проработавший в амстердамской конторе, — вместе с Дороти Туизер принялся экспериментировать с новыми тенденциями. У нас проблема — куда нам вкладывать прибыль? Списывать со счетов как дефицит? И вот они вдвоем придумали «Стандартный фильм». Участвовали и другие люди, Эд Сэндерз, к примеру. Но проект так и не оторвался от земли. Тем не менее, отдельные задумки там были хороши… Теперь вы себе представляете, что стоит за всем нашим «стандартным» проектом. А вот в киноиндустрии идея не прижилась. Мы разработали кое-что более-менее приличное, но им этого было недостаточно. Ну что ж. Эд Сэндерз, по крайней мере, смог реализовать одну вполне богемную идейку: в каждом фильме, выпущенном «Стандартным фильмом», кто-нибудь из актеров в случайный момент должен быть говорить о чем-то связанном с «лампочкой». А если не говорить, то делать — например ввинчивать или вывинчивать ее из патрона. Эд заметил, что это банальное действие в фильмах почти никогда не отражается; другое банальное действие — к примеру, ходить на горшок — раздулось бы до торговой марки или черты стиля. Представьте себе, вдруг откуда ни возьмись появляются фильмы, и в каждом кто-нибудь сидит в туалете. Слишком очевидно. А вот жест с лампочкой — крохотный намек на то, что за проектом стоит «Стандарт». Ну и к нынешнему времени это уже стало шуткой для своих. Время от времени кто-нибудь из наших сотрудников протаскивает в какой-нибудь текст электрическую лампочку, а коллеги хихикают, обнаружив ее при ежедневных чтениях. Вот, собственно, и все. Вместе с тем, должна признаться, что, случается, все это принимает просто кошмарные пропорции, и лампочки из законченных текстов приходится выбрасывать.

— Но все равно осталось много других банальностей, каких-то жестов, — осмелился перебить ее я.

— Разумеется, — проворчала Рут Хальберстам. — Если настаиваете, я поищу одну книгу в соседней комнате.

Она ушла к себе в кабинет и вернулась с томиком Эда Сэндерза. Листая ее в поисках нужного абзаца, она объясняла:

— В то время мы вращались в поэтических кругах Ист-Виллидж, как и Эд. А много лет спустя он написал о том времени статью о зарождении и расцвете нью-йоркских битников, довольно ироничную. Намерение у него было развенчать весь этот миф, но также ему, конечно требовались деньги. Ну и вот. В то время ему, очевидно, очень понравилось одно событие, и неважно, по правде оно было или нет. Но в статье он описал его довольно подробно. Попробую изложить суть. Они, эти молодые поэтические гении, уже тогда длинноволосые, сидят в своем обычном кафе «Риенци», попутавшие, как тогда говорили, и тут к одному из них за столиком подходит девушка. Дрожащими руками шарит в сумочке, выуживает ворох бумаг и сует ему под нос. И спрашивает, не мог бы он это прочесть. А в то время женщин на фронте терпели еще меньше, чем в наши дни. И вот этот комик, поэтический революционер этот по фамилии Левин отреагировал соответственно. С видом профессионала просмотрел листки, а потом вытащил из кармана авторучку. В глазах его не читалось ничего хорошего. Из-за соседнего столика за происходящим наблюдал другой поэт, парень по фамилии Бэрретт (это имя Эд Сэндерз тоже придумал!). И у него тоже была авторучка, он сидел и что-то записывал. У поэтов в то время расцвела настоящая культура авторучек. Что типично, фамилия поэтессы не называлась — возможно, она тоже что-то писала для «Стандарта». — Рут Хальберстам сварливо хмыкнула. — Но давайте я вам прочту, что писал Сэндерз, тогда все и поймете. — И начала:

— Надеюсь, ты не против, — только и сказал Левин — и принялся лихорадочно редактировать: вычеркивал слова, фразы и даже — самое ужасное из всех ужасов поэта — переписывал отдельные строки. Короче говоря, творил жуткий хаос. Девушка наблюдала за ним, притихнув и побледнев. — Видишь эту строку? — спросил он и повернул листок так, чтобы она смогла прочесть. — «Я не поняла ничего», — процитировал он. — Видишь, вместо «ничего» я обычно пишу «нуль» или «зеро», понимаешь? Потому что «ничего» — это, э-э, так обыденно, а вот «нуль»… да просто поэт скорее самовыразится именно так! — Девушку это, похоже не убедило. А когда она заметила, насколько небрежно Левин скомкал в кулаке ее листки, стало окончательно ясно, что никакой поэтессой он ее не считал вовсе. — «Не поняла я ни нуля», — прочел он и, вроде бы довольный, накарябал новую фразу. И только Левин прочел вслух фразу, другой человек, сидевший с ним за столом, в засаленной красной фетровой шляпе, перегнулся у него за спиной к его спутнице, сунул ей под нос обычную электролампочку и воскликнул:

— Докажи мне, это эта лампочка существует! Докажи!

Бэрретт, совершенно попутав, нашарил блокнот и записал эту цепочку перлов: «Не поняла я ни нуля. Докажи мне, что эта лампочка существует». («Риенци», 1 июля 1959 г.)

— Можете проверить в коллекции рукописей университета Браун. — Рут Хальберстам закрыла книгу. Значит, лампочка. — Приятная история, правда? — спросила Рут. Должен признаться, впечатление на меня она произвела, а кроме того, я был доволен. — Эд Сэндерз, кстати, сейчас обдумывает новый богемный замысел — «Чистый стандарт». Но не спрашивайте меня, что это будет. Мне самой лишь недавно Дороти сообщила.

Но представление у меня уже сложилось: возможно, это будет новая практика в производстве «Стандартов», предположил я, и потому все больше клиентов компании будет желать, чтобы их тексты подписывались инициалами «Ч.С.», поскольку это с самого начала будет некий знак качества. Как в эпоху Возрождения в мастерских у отдельных ремесленников или позже в писательской конторе Дюма-отца… Но рут Хальберстам перебила меня:

— Корпорацию «Стандартный текст» это пошлет в нокаут… Это глупо — вы меня извините, но Эд Сэндерз такого вовсе не планирует. От такого он отказался еще в эпоху битников… Но вместе с тем, вы почти угадали один из путей дальнейшего развития нашего проекта. В конторе мы пока не анализировали его, но он будет направлен в сторону почти диаметрально противоположную тому, о чем вы только что говорили. За последние годы к нам приходит все больше высококачественных авторов и предлагает сотрудничество. Я имею в виду действительно очень уважаемые имена — иногда это заведующие академическими кафедрами, для которых работа с нами — лишний приработок, и не только в финансовом смысле. И, говоря о сотрудничестве, они не просто имеют в виду сгрести, так сказать, крем с пирожных. Отнюдь, они готовы работать со всем спектром того, что мы можем им предложить, как и все остальные наши сотрудники. По крайней мере — со всем, к чему они подготовлены или считают, будто подготовлены. В таком виде творческой деятельности их возбуждает анонимность. Бо́льшую долю наших заказов генерируем мы сами, и так и должно оставаться впредь. Это значит, что мы придумываем некий текст, который затем где-то размещаем — быть может, по реальным и признанным именем человека, который заранее об этом ставится в известность. Затем заключаем контракт, соответствующее лицо получает деньги, а нам отходит определенный процент. Наш контракт со СМИ и общее представление о нас — вот что, вероятно, привлекает к нам лучших авторов. А кроме того, и это хорошо, писатели принимают вызов: «Я хочу распространить некий текст и посмотреть, как он подействует без моего имени, которое и без того уже стало известным».

— И каковы же эти имена? — настойчиво поинтересовался я, желая выяснить, кто из первосортных авторов сотрудничает со «Стандартным текстом».

— Ну, это не обязательно следует держать в секрете, — равнодушно ответила Рут Хальберстам. — Лично я не знакома, конечно, с ними всеми, ну и потом, разумеется, многие наши штатные работники пишут, так сказать, на себя — во внеслужебное время. И время от времени происходит так, что некто публикует научный доклад под собственным именем — ну, в рамках дискуссии в области ядерной энергии, если угодно, по астрофизике, по расшифровке вавилонской клинописи, и тем самым встает ну ту или иную сторону. А затем в конторе «Стандарта» пишет другие — заказанные — статьи-отклики на соответствующее мнение своего научного оппонента. И для такой работы тот или иной наш сотрудник, мне кажется, подготовлен нужным образом. Как бы там ни было, частенько случается так, что кому-то достается писать рецензию на собственную книгу, и не стоит думать, будто они не желают писать отрицательный отзыв, что им себя жаль или как-то. Напротив. Но фамилии — да, я, разумеется, могу вам дать фамилии. В нашем парижском отделении, к примеру, работает несколько сотрудников «Critique», и среди прочих — Мишель Фуко и Мишель Серр, каждый — по своей собственной причине. Последний знаком с огромным количеством профессоров философии, которых мучает особая разновидность тревоги — ее в Париже называют «страхом чистого листа». А поскольку ему не хочется публиковать все их идеи под своим именем, он время от времени анонимно пишет что-то для нас… На нас одно время работал Барт. Но этого мифолога повседневности, к сожалению, сбил овощной фургон. Ему было важно работать в корпорации «Стандартный текст» из-за семиологии — или, точнее, артологии. Можно упомянуть и Эрика Эмблера. Некоторое время назад на нас периодически работал Режи Дебре. Но и у него были на это особые причины, если угодно. Через нас он избавлялся от того, что он не мог опубликовать от своего собственного имени, может — потому что боялся. Так тоже иногда бывает: в основном — с коммунистами и социал-демократами, зачастую — в Германии, но также и в Голландии. Хотя по сути сотрудничество с такими людьми не приносит нам удовлетворения: страх этот время от времени так или иначе вкрадывается в работы, и нам приходится от него избавляться. Но вот очень продуктивным было наше сотрудничество с Хорхе Луисом Борхесом — это было довольно давно, правда. Он заключил сделку с нашим отделением в Нью-Йорке. Ослеп он, как вы знаете, за много лет до этого, но тогда это еще не было известно всем и каждому, и ему время от времени издательства и редакторы делали заказы, предлагали большие гонорары за то, что он для них что-нибудь напишет. А у него не было на это настроения, его это, вероятно, тяготило, хоть он и мог диктовать, поскольку все, что стоило цитировать из западной культуры, у него уже было в голове. В общем, он попросил нашу контору в Нью-Йорке — а там работала одна еврейская журналистка, с которой он дружил, — писать все это за него, а затем полностью оплачивал работу. И они писали ему всякие мелочи, которые потом печатались в собраниях его сочинений. Здорово, правда? Но самое поразительное — туда вошел и рассказ Гомбровича. Он одно время работал в нашем берлинском отделении. Но там, однако, случилось кое-что уже не настолько поразительное. В той же конторе у нас работал Курт Барч, и он выпустил книгу под собственным именем, в которой опубликовал весь более-менее успешный плагиат, собранный нашими работниками за несколько лет. Мне наплевать, что ему на это хватило тщеславия или жадности; но он тем самым поставил под удар один очень интересный проект нашего берлинского отделения — «Проект Пьера Менара». Этот писатель из Нима — он уже умер — всю жизнь работал над «Дон Кихотом». Само по себе это было бы легко, но он хотел написать единственного «Дон Кихота». А для этого он отнюдь не сосредоточивался на механическом переписывании оригинала — просто копии ему не хотелось. Его достойное восхищения стремление заключалось в том, чтобы сработать несколько страниц, которые бы пословно, построчно совпадали с текстом Мигеля де Сервантеса. И, за исключении ем нескольких ошибок, он этого результата достиг. Довести труд его жизни до конца — и начать другие, сходные проекты, — такова была цель «Проекта Менара» в нашем берлинском отделении. А этот псих Барч такое вот отмочил. Ну что ж. Лучше об этом не вспоминать.

После этого рассказа Рут Хальберстам почувствовала, что достаточно рассказала мне о своей фирме. Она допила одним глотком уже остывший кофе. После чего проводила меня с моим записывающим устройством в бухгалтерию и усадила за только что освободившийся стол. За ним мне предстояло подытожить все услышанное и напечатать отчет. У меня это заняло два дня. Закончив, я на два дня отдал черновик ей на проверку. И только после этого смог его забрать и отправиться домой — то есть, уехать в Германию. У меня был договор с редактором «таца» по культуре, и материал я отправил ему. А он переслал мне письмо из берлинского отделения корпорации «Стандартный текст». В нем меня спрашивали, не соглашусь ли я на них работать. Время от времени.

* * *

Published on April 01, 2012 06:07

March 31, 2012

pyncholalia cont'd

Хельке Шван

ЗАГОВОР ЛАМПОЧЕК

Текст впервые опубликован под названием «The Glühbirnen-Fake» в берлинском издании «die Tageszeitung» (Sondernummer Buchmesse, '83, 9—11). Переведен на английский Эрихом Риттером под названием «The Light Bulb Fake» и опубликован в академическом журнале «Pynchon Notes» (20-21, Spring-Fall 1987, pp. 121—133). Данный перевод выполнен мной по этому переводу. Правду нельзя утаивать, как бы кто ни старался.

— Мх

Милость — она от Бога; всему остальному можно научиться.

— Нижинский

Читая Пинчона, я узнал о «Байроне, башковитой лампочке», которой первоначально «суждено было изготовиться "Тунгсрамом" в Будапеште», но затем, «в последнюю минуту» рождение Байрона «передислоцировали… в берлинский "Осрам"». Вообще-то лампочка эта оказалась «бессмертной» — она подвергалась гонениям со стороны организации под названием «Феб» и подлежала уничтожению. За «Фебом» стоял «международный картель электролампочек, штаб-квартира в Швейцарии. Управляется преимущественно "Международным Дж. Э.", "Осрамом" и британскими "Ассошиэйтед Электрикал Индастриз", которые, в свою очередь, на 100 %, 29 % и 46 % соответственно владеемы компанией "Дженерал Электрик" из Америки. "Феб" фиксирует цены и определяет эксплуатационную долговечность всех лампочек на свете» [GR 649, пер. А. Грызуновой и М. Немцова]. Эту историю об охоте на бессмертную лампочку я прочел с напряженным интересом, однако счел ее сравнительно незначительным аспектом всего романа Пинчона и вскоре о ней забыл.

А через некоторое время мне попался номер «Ди Цайт», в котором было напечатано интервью Ганса-Магнуса Энценсбергера, взятое Ульрихом Грайнером. Читал я его, ни на чем особо не сосредоточиваясь. Однако внимание мое зацепил совершенно нелепый пассаж — зацепил именно благодаря своей нелепости: «Энценсбергер встал, чтобы зажечь свет. Однако лампа у дивана щелкнула и осталась темной. На минуту Энценсбергер исчез в коридоре, затем вернулся с новой электролампочкой и вкрутил ее. После чего опять уселся на диван и т.д. и т.п.». Быть может, этот кусок совершенно нелепого интервью и не осел бы у меня в памяти, если бы еще через некоторое время я не прочел в «Трансатлантике» «Интервью с мудозвоном», в котором мне попался ровно такой же пассаж, что я видел и в «Ди Цайт» и только что процитировал. На сей раз, тем не менее, автором материала значился «Джимми Кук» [От пер.: На самом деле, конечно, в «таце» был опубликован следующий материал: Jimmy Cooke. Interview mit Pynchon. die Tageszeitung, Berlin, Buchmesse-Sonderausgabe, 20 Oct. 1984, 3-4]. Казалось бы, что тут особенного? Но в февральском номере «Нью-Йорк Ревью оф Букс» (он попал ко мне в руки несколько позже) была опубликована статья Свена Биркерца о книге «Избранные эссе Эудженио Монтале» — итальянского поэта, скончавшегося в сентябре 1981 года. Статья начиналась так: «Литературное взаимодействие между Италией и Америкой всегда было судорожным», — а парой абзацев ниже это мнение подкрепляется тем «фактом», что Эудженио Монтале временами шокировал своих знакомых и гостей —разгрызал перегоревшие электролампочки, а осколки выплевывал. Как будто этого недостаточно, далее в статье еще раз упоминается «лампочка»: «О Кампане, к примеру, чей чрезмерный стиль [Артюра] Рембо был далек от его собственного идеала краткости и ясности, Монтале писал: "Дино Кампана, который, как сказал Чекки, 'пролетел кометой', написал одно из величайших итальянских стихотворений о лампочке накаливания"!» Автор рецензии — Свет Биркерц — цитирует это как пример «объективности» Монтале (ну, или как угодно). Для меня же эта фраза просто стала доказательством того, что в моих читательских экскурсах метафора электролампочки всплывает как-то подозрительно часто. Однако и это был еще не конец.

После этого в журнале «Штерн» я прочел о «таинственном пожаре» на фабрике корсетов под Фюртом — т.е. «таинственном» по мнению автора статьи, поскольку им якобы следовало прикрыть махинации со страхованием. Но для меня все это было таинственным по иной причине: при пожаре, уничтожившем целый склад фабрики, взорвались все лампочки накаливания и неоновые трубки. Затем я на несколько дней уехал в Берлин, и там, в редакции «тац» [газета «ди Тагесцайтунг»] один из редакторов по культуре дал мне прочесть статью о странном «альтернативном Etablissement'е». Статья была без подписи. В середине текста я опять наткнулся на фразу о лампочках, которая впервые привлекла мое внимание в интервью Энценсбергера. Только на сей раз речь шла не о поэте, а о безымянной женщине, вышедшей в коридор за лампочкой и т.д. И наконец в моей серии покушений на электролампочки настала передышка: я посмотрел по телевизору фильм Пакулы «Свидетель заговора». В довольно проходной серии главный герой — в исполнении кинозвезды Уоррена Бейти — вкручивал лампочку в патрон торшера, стоявшего у его кресла. На этом бы все для меня и закончилось, я не стал бы об этом больше думать, но тут мне показали видеофильм о группе «Роллинг Стоунз» — «Первые двадцать лет». И в нем интервью давал Билл Уаймен — последний член группы, еще живший на Лазурном берегу. В этом интервью он сообщил только одно: «Я сам меняю электрические лампочки»!

Довольно, сказал себе я. Да какого черта вообще… Я поехал в редакцию «тац» на Ваттштрассе, ворвался в отдел культуры, сел за свободный стол и принялся названивать всем — там это называется «проводить изыскания». Сначала я выписал все попавшиеся мне лампочки в аккуратный столбик. Первый шаг: «Томас Пинчон» — издательство «Ровольт». К телефону я попросил кого-нибудь из редакции, выпускающей серию «новые книги». Дельф Шмидт, снявший трубку, соединил меня со своим начальником Юргеном Мантеем, однако сначала упомянул, что «Пинчон» — «труд столетия». Мне, однако, это ничего не дало в смысле ответа на вопрос о лампочках. Мантей тоже ничем не мог мне помочь, однако, в конечном итоге, соединил меня с самим Ледиг-Ровольтом. Этот тип незамедлительно мне заявил:

— Пинчон — вы обратились в нужное место. Это мой автор. Я его открыл!

К несчастью, все контакты с автором следовало осуществлять только через «Вайкинг Пресс», но на самом деле никаких контактов и не было: даже в «Вайкинге» не знали, где он прячется. Он отклонял даже самые денежные и почетные литературные награды, и, говоря строго, ни единая живая душа лично знакома с ним не была. Все поиски так или иначе «заводили в песок». Помимо прочего, выяснилось, что в колледже, где он некогда учился, при пожаре погибли все архивы, а документы военного флота США, где он некогда служил, никто не может найти. «Таинственно» — вот какое слово произнес Ледиг-Ровольт. Для меня же это было еще и «подозрительно».

Возвращаемся к интервью Энценсбергера, взятому Ульрихом Грайнером. Автора в редакции «Ди Цайт» уже не было, но секретарша дала мне номер его домашнего телефона. Мне повезло. Грайнер торопливо ответил, что я поймал его в дверях — он уезжает охотиться на дикого кабана, его пригласили, и теперь он, как солдат, стоит, так сказать, под ружьем… Последнего он не сказал — это я так только подумал. Я спросил его об интервью Энценсбергера. На самом деле я собирался расспросить его о пассаже с лампочкой — что он имел в виду? Может, удастся что-нибудь выяснить — ну, не мощность в ваттах, само собой. Но Грайнер оказался чуточку проворнее меня — он спешил, был резковат. Это, сказал он, просто-напросто особенность его стиля: уловить что-либо «атмосферное», процитировать самого интервьюируемого, а не просто задать вопросы и подсказать ответы — чтобы, как он выразился, «зафиксировать». Я даже не успел развеять недопонимание, а он уже схватил ружье и взвел курок и прицелился. Последнее, разумеется, я себе лишь представил. Уже несколько обескураженный, я позвонил в «Трансатлантик». Кто-то немедленно связал меня с новым издателем — Марианной Шмидт. Она оказалась доступнее. Да, разумеется, с этим автором они уже не раз работали — хотя, на самом деле, скорее с его конторой. С конторой?! Я не очень понял.

— Секундочку, сейчас найду. А, вот оно: «Корпорация "Стандартный текст", Немецкое отделение».

За этим последовал точный адрес. Я записал, поблагодарил издателя и положил трубку. Чтобы не раздувать «тацовские» счета за телефонные переговоры, в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» звонить я не стал. Статья в «Штерне» была подписана «Вернером Мецгером». В гамбургской редакции журнала мне сообщили, что он — их ульмский корреспондент, и дали адрес и телефон. Я позвонил. Мне ответил довольно сонный голос:

— «Медиа-Матрица».

Я попросил к телефону герра Мецгера.

— А, статья про корсетную фабрику вообще-то не моя, — сказал он. — Мне только позвонили с информацией. Кто звонил, я больше сказать вам не могу. А с ней что-то не так?

Я успокоил его и поблагодарил за сведения. Но он отнюдь не успокоился. Пришлось прервать беседу и положить трубку. Сам я тоже был далек от спокойствия.

Под конец рабочего дня я проверил адрес «Стандартного текста». Учреждение располагалось во Франкфурте-Бокенхайме. Я поехал туда. Похоже, раньше по этому адресу был кабинет стоматолога: в конце коридора, выкрашенного в черный, стояло белое зубоврачебное кресло. В разных комнатах работало человек пять; стрекотали пишущие машинки. У меня осведомились, что мне угодно, и я спросил Джимми Кука — сказал, что мне нужны дополнительные сведения о статье, подписанной его именем. В беседу включилась женщина и сказала, что обычно это они ищут сведения о каких-то людях; раньше такого не бывало, чтобы сведения искали о них самих. И, кстати, никто с таким именем у них не работает: «Джимми Кук» — псевдоним, которым они иногда пользуются. «Они» — это кто? — спросил в ответ я, готов признать — довольно глупо. «Они» — текстовое агентство, подразделение фирмы в Берлине. Женщина дала мне адрес, и я уехал.

Наутро я позвонил в «тац», и редактор отдела культуры сообщил, что он обнаружил, откуда у них взялся материал про «альтернативный Etablissement», в котором случилась эта фраза про лампочки: его прислали из «Стандартного текста, Инк. — Конторы в Берлине». Он уже там побывал, место первоклассное: Уландштрассе, угол Курфюрстендамм, 1. Но ему там ничего не сказали; точнее, вежливо его выпроводили — если у него есть вопросы, обращаться следует в их амстердамскую контору. Но адрес дали. И теперь редактор передал его мне. А потом рассказал, что пока он сидел в берлинской приемной и ждал — листал журнал «Актюэль», и в нем наткнулся на отмеченную кем-то статью. В ней рассказывалось если не о конце, то о продолжающемся упадке парижских заведений стриптиза. Ничего особо волнующего, но в одном абзаце говорилось, что артисткам постоянно приходится изобретать что-нибудь новенькое, дабы привлекать к себе хоть какое-то внимание и заинтересованных клиентов. Например, в «Chez Tout» есть одна еврейка — сценическое имя Сара, — у которой при кульминации выступления в вагине зажигается лампочка.

— Это поможет в наших изысканиях? — спросил меня редактор.

Подпись под статьей была — «К. Жобенштерн», мужчина или женщина — непонятно.

— Если я поеду в Амстердам, — спросил я, — мне оплатят расходы?

— Сначала поезжай, — ответил редактор, — а о расходах поговорим потом.

Так я и сделал — на следующий же день. И провел в Амстердаме несколько недель.

Вездесущее агентство «Стандартный текст» действительно располагалось по данному мне адресу — на Херренграхте, рядом с «Institut vor Sociale Geschiedenis». Но там меня встретили с еще большей подозрительностью, нежели в берлинском и франкфуртском отделениях. Однако я на сей раз оставался несгибаем. И мне, наконец, повезло — ну, или меня просто пожалели. Меня приняла управляющая европейским отделением Рут Хальберстам, похожая на дружелюбного двойника Маргарет Тэтчер; мы беседовали с ней полчаса, и разговор этот дал толчок целой серии других бесед, в ходе которых она сообщила мне о своей компании практически все, что мне требовалось для «освещения» таинственной истории с лампочками.

[продолжение следует]

* * *

ЗАГОВОР ЛАМПОЧЕК

Текст впервые опубликован под названием «The Glühbirnen-Fake» в берлинском издании «die Tageszeitung» (Sondernummer Buchmesse, '83, 9—11). Переведен на английский Эрихом Риттером под названием «The Light Bulb Fake» и опубликован в академическом журнале «Pynchon Notes» (20-21, Spring-Fall 1987, pp. 121—133). Данный перевод выполнен мной по этому переводу. Правду нельзя утаивать, как бы кто ни старался.

— Мх

Милость — она от Бога; всему остальному можно научиться.

— Нижинский

Читая Пинчона, я узнал о «Байроне, башковитой лампочке», которой первоначально «суждено было изготовиться "Тунгсрамом" в Будапеште», но затем, «в последнюю минуту» рождение Байрона «передислоцировали… в берлинский "Осрам"». Вообще-то лампочка эта оказалась «бессмертной» — она подвергалась гонениям со стороны организации под названием «Феб» и подлежала уничтожению. За «Фебом» стоял «международный картель электролампочек, штаб-квартира в Швейцарии. Управляется преимущественно "Международным Дж. Э.", "Осрамом" и британскими "Ассошиэйтед Электрикал Индастриз", которые, в свою очередь, на 100 %, 29 % и 46 % соответственно владеемы компанией "Дженерал Электрик" из Америки. "Феб" фиксирует цены и определяет эксплуатационную долговечность всех лампочек на свете» [GR 649, пер. А. Грызуновой и М. Немцова]. Эту историю об охоте на бессмертную лампочку я прочел с напряженным интересом, однако счел ее сравнительно незначительным аспектом всего романа Пинчона и вскоре о ней забыл.

А через некоторое время мне попался номер «Ди Цайт», в котором было напечатано интервью Ганса-Магнуса Энценсбергера, взятое Ульрихом Грайнером. Читал я его, ни на чем особо не сосредоточиваясь. Однако внимание мое зацепил совершенно нелепый пассаж — зацепил именно благодаря своей нелепости: «Энценсбергер встал, чтобы зажечь свет. Однако лампа у дивана щелкнула и осталась темной. На минуту Энценсбергер исчез в коридоре, затем вернулся с новой электролампочкой и вкрутил ее. После чего опять уселся на диван и т.д. и т.п.». Быть может, этот кусок совершенно нелепого интервью и не осел бы у меня в памяти, если бы еще через некоторое время я не прочел в «Трансатлантике» «Интервью с мудозвоном», в котором мне попался ровно такой же пассаж, что я видел и в «Ди Цайт» и только что процитировал. На сей раз, тем не менее, автором материала значился «Джимми Кук» [От пер.: На самом деле, конечно, в «таце» был опубликован следующий материал: Jimmy Cooke. Interview mit Pynchon. die Tageszeitung, Berlin, Buchmesse-Sonderausgabe, 20 Oct. 1984, 3-4]. Казалось бы, что тут особенного? Но в февральском номере «Нью-Йорк Ревью оф Букс» (он попал ко мне в руки несколько позже) была опубликована статья Свена Биркерца о книге «Избранные эссе Эудженио Монтале» — итальянского поэта, скончавшегося в сентябре 1981 года. Статья начиналась так: «Литературное взаимодействие между Италией и Америкой всегда было судорожным», — а парой абзацев ниже это мнение подкрепляется тем «фактом», что Эудженио Монтале временами шокировал своих знакомых и гостей —разгрызал перегоревшие электролампочки, а осколки выплевывал. Как будто этого недостаточно, далее в статье еще раз упоминается «лампочка»: «О Кампане, к примеру, чей чрезмерный стиль [Артюра] Рембо был далек от его собственного идеала краткости и ясности, Монтале писал: "Дино Кампана, который, как сказал Чекки, 'пролетел кометой', написал одно из величайших итальянских стихотворений о лампочке накаливания"!» Автор рецензии — Свет Биркерц — цитирует это как пример «объективности» Монтале (ну, или как угодно). Для меня же эта фраза просто стала доказательством того, что в моих читательских экскурсах метафора электролампочки всплывает как-то подозрительно часто. Однако и это был еще не конец.

После этого в журнале «Штерн» я прочел о «таинственном пожаре» на фабрике корсетов под Фюртом — т.е. «таинственном» по мнению автора статьи, поскольку им якобы следовало прикрыть махинации со страхованием. Но для меня все это было таинственным по иной причине: при пожаре, уничтожившем целый склад фабрики, взорвались все лампочки накаливания и неоновые трубки. Затем я на несколько дней уехал в Берлин, и там, в редакции «тац» [газета «ди Тагесцайтунг»] один из редакторов по культуре дал мне прочесть статью о странном «альтернативном Etablissement'е». Статья была без подписи. В середине текста я опять наткнулся на фразу о лампочках, которая впервые привлекла мое внимание в интервью Энценсбергера. Только на сей раз речь шла не о поэте, а о безымянной женщине, вышедшей в коридор за лампочкой и т.д. И наконец в моей серии покушений на электролампочки настала передышка: я посмотрел по телевизору фильм Пакулы «Свидетель заговора». В довольно проходной серии главный герой — в исполнении кинозвезды Уоррена Бейти — вкручивал лампочку в патрон торшера, стоявшего у его кресла. На этом бы все для меня и закончилось, я не стал бы об этом больше думать, но тут мне показали видеофильм о группе «Роллинг Стоунз» — «Первые двадцать лет». И в нем интервью давал Билл Уаймен — последний член группы, еще живший на Лазурном берегу. В этом интервью он сообщил только одно: «Я сам меняю электрические лампочки»!

Довольно, сказал себе я. Да какого черта вообще… Я поехал в редакцию «тац» на Ваттштрассе, ворвался в отдел культуры, сел за свободный стол и принялся названивать всем — там это называется «проводить изыскания». Сначала я выписал все попавшиеся мне лампочки в аккуратный столбик. Первый шаг: «Томас Пинчон» — издательство «Ровольт». К телефону я попросил кого-нибудь из редакции, выпускающей серию «новые книги». Дельф Шмидт, снявший трубку, соединил меня со своим начальником Юргеном Мантеем, однако сначала упомянул, что «Пинчон» — «труд столетия». Мне, однако, это ничего не дало в смысле ответа на вопрос о лампочках. Мантей тоже ничем не мог мне помочь, однако, в конечном итоге, соединил меня с самим Ледиг-Ровольтом. Этот тип незамедлительно мне заявил:

— Пинчон — вы обратились в нужное место. Это мой автор. Я его открыл!

К несчастью, все контакты с автором следовало осуществлять только через «Вайкинг Пресс», но на самом деле никаких контактов и не было: даже в «Вайкинге» не знали, где он прячется. Он отклонял даже самые денежные и почетные литературные награды, и, говоря строго, ни единая живая душа лично знакома с ним не была. Все поиски так или иначе «заводили в песок». Помимо прочего, выяснилось, что в колледже, где он некогда учился, при пожаре погибли все архивы, а документы военного флота США, где он некогда служил, никто не может найти. «Таинственно» — вот какое слово произнес Ледиг-Ровольт. Для меня же это было еще и «подозрительно».

Возвращаемся к интервью Энценсбергера, взятому Ульрихом Грайнером. Автора в редакции «Ди Цайт» уже не было, но секретарша дала мне номер его домашнего телефона. Мне повезло. Грайнер торопливо ответил, что я поймал его в дверях — он уезжает охотиться на дикого кабана, его пригласили, и теперь он, как солдат, стоит, так сказать, под ружьем… Последнего он не сказал — это я так только подумал. Я спросил его об интервью Энценсбергера. На самом деле я собирался расспросить его о пассаже с лампочкой — что он имел в виду? Может, удастся что-нибудь выяснить — ну, не мощность в ваттах, само собой. Но Грайнер оказался чуточку проворнее меня — он спешил, был резковат. Это, сказал он, просто-напросто особенность его стиля: уловить что-либо «атмосферное», процитировать самого интервьюируемого, а не просто задать вопросы и подсказать ответы — чтобы, как он выразился, «зафиксировать». Я даже не успел развеять недопонимание, а он уже схватил ружье и взвел курок и прицелился. Последнее, разумеется, я себе лишь представил. Уже несколько обескураженный, я позвонил в «Трансатлантик». Кто-то немедленно связал меня с новым издателем — Марианной Шмидт. Она оказалась доступнее. Да, разумеется, с этим автором они уже не раз работали — хотя, на самом деле, скорее с его конторой. С конторой?! Я не очень понял.

— Секундочку, сейчас найду. А, вот оно: «Корпорация "Стандартный текст", Немецкое отделение».

За этим последовал точный адрес. Я записал, поблагодарил издателя и положил трубку. Чтобы не раздувать «тацовские» счета за телефонные переговоры, в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» звонить я не стал. Статья в «Штерне» была подписана «Вернером Мецгером». В гамбургской редакции журнала мне сообщили, что он — их ульмский корреспондент, и дали адрес и телефон. Я позвонил. Мне ответил довольно сонный голос:

— «Медиа-Матрица».

Я попросил к телефону герра Мецгера.

— А, статья про корсетную фабрику вообще-то не моя, — сказал он. — Мне только позвонили с информацией. Кто звонил, я больше сказать вам не могу. А с ней что-то не так?

Я успокоил его и поблагодарил за сведения. Но он отнюдь не успокоился. Пришлось прервать беседу и положить трубку. Сам я тоже был далек от спокойствия.

Под конец рабочего дня я проверил адрес «Стандартного текста». Учреждение располагалось во Франкфурте-Бокенхайме. Я поехал туда. Похоже, раньше по этому адресу был кабинет стоматолога: в конце коридора, выкрашенного в черный, стояло белое зубоврачебное кресло. В разных комнатах работало человек пять; стрекотали пишущие машинки. У меня осведомились, что мне угодно, и я спросил Джимми Кука — сказал, что мне нужны дополнительные сведения о статье, подписанной его именем. В беседу включилась женщина и сказала, что обычно это они ищут сведения о каких-то людях; раньше такого не бывало, чтобы сведения искали о них самих. И, кстати, никто с таким именем у них не работает: «Джимми Кук» — псевдоним, которым они иногда пользуются. «Они» — это кто? — спросил в ответ я, готов признать — довольно глупо. «Они» — текстовое агентство, подразделение фирмы в Берлине. Женщина дала мне адрес, и я уехал.

Наутро я позвонил в «тац», и редактор отдела культуры сообщил, что он обнаружил, откуда у них взялся материал про «альтернативный Etablissement», в котором случилась эта фраза про лампочки: его прислали из «Стандартного текста, Инк. — Конторы в Берлине». Он уже там побывал, место первоклассное: Уландштрассе, угол Курфюрстендамм, 1. Но ему там ничего не сказали; точнее, вежливо его выпроводили — если у него есть вопросы, обращаться следует в их амстердамскую контору. Но адрес дали. И теперь редактор передал его мне. А потом рассказал, что пока он сидел в берлинской приемной и ждал — листал журнал «Актюэль», и в нем наткнулся на отмеченную кем-то статью. В ней рассказывалось если не о конце, то о продолжающемся упадке парижских заведений стриптиза. Ничего особо волнующего, но в одном абзаце говорилось, что артисткам постоянно приходится изобретать что-нибудь новенькое, дабы привлекать к себе хоть какое-то внимание и заинтересованных клиентов. Например, в «Chez Tout» есть одна еврейка — сценическое имя Сара, — у которой при кульминации выступления в вагине зажигается лампочка.

— Это поможет в наших изысканиях? — спросил меня редактор.

Подпись под статьей была — «К. Жобенштерн», мужчина или женщина — непонятно.

— Если я поеду в Амстердам, — спросил я, — мне оплатят расходы?

— Сначала поезжай, — ответил редактор, — а о расходах поговорим потом.

Так я и сделал — на следующий же день. И провел в Амстердаме несколько недель.

Вездесущее агентство «Стандартный текст» действительно располагалось по данному мне адресу — на Херренграхте, рядом с «Institut vor Sociale Geschiedenis». Но там меня встретили с еще большей подозрительностью, нежели в берлинском и франкфуртском отделениях. Однако я на сей раз оставался несгибаем. И мне, наконец, повезло — ну, или меня просто пожалели. Меня приняла управляющая европейским отделением Рут Хальберстам, похожая на дружелюбного двойника Маргарет Тэтчер; мы беседовали с ней полчаса, и разговор этот дал толчок целой серии других бесед, в ходе которых она сообщила мне о своей компании практически все, что мне требовалось для «освещения» таинственной истории с лампочками.

[продолжение следует]

* * *

Published on March 31, 2012 20:46

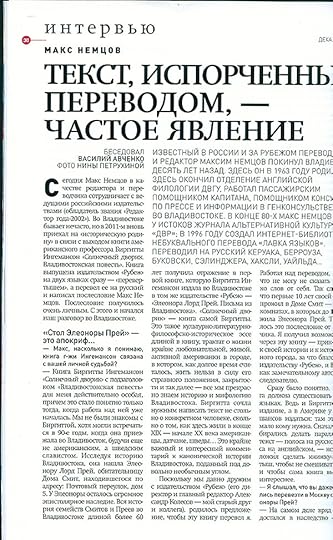

March 29, 2012

talking animals

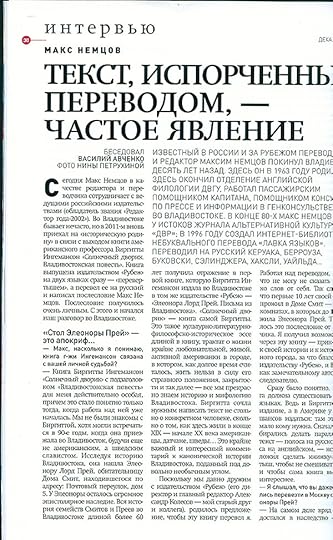

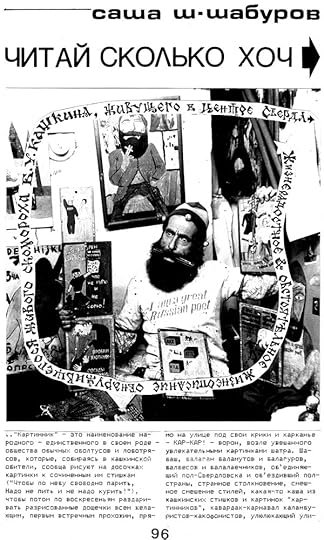

год назад василий

![[info]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/hostedimages/1380938211i/3404277.gif) avchenko

брал у меня интервью для телевизора. в телевизор оно не попало, но в конце года, оказалось, вышло вот в таком странном издании, которого не найти в интернациональном нете:

avchenko

брал у меня интервью для телевизора. в телевизор оно не попало, но в конце года, оказалось, вышло вот в таком странном издании, которого не найти в интернациональном нете:

саша городний вот прислал копии (какие уж есть, но спасибо ему большое).

* * *

майя кучерская обиделас на михаила гиголашвили. судя по комментам - не она одна. и да, интересно было бы прочесть статью "не жалейте заварки", на которой "эта публикация основана"

Originally posted by![[info]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/hostedimages/1380938211i/3404277.gif) slowread

at про книжкуИнтернет начался для меня с ЛИТО им. Лоуренса Стерна, Тенёт и Лавки Языков.

slowread

at про книжкуИнтернет начался для меня с ЛИТО им. Лоуренса Стерна, Тенёт и Лавки Языков.

С Лавки я скачивал тексты, верстал и делал самодельные книжки. Я тогда работал в одном месте, где имелась переплётная машинка, и никто не думал учитывать расход бумаги и тонера.

Таким партизанским методом я сделал около двух десятков изданий — Буковски, Берроуз, Керуак, Мураками, Тул, Мартин, Карвер. Книжечки эти бойко расходились по рукам. Самиздат никогда не кончится, да.

Распечатал и переплёл Пёрсиговский «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Прочитал первый раз бегло, и общее ощущение — посмотрел в ночное небо, увидел некоторое количество звёзд, и побежал себе дальше. Потом эту книжку забрал у меня Макс Л. (местные знают), немедленно ушёл в запой и вообще пропал года на два со всех моих радаров.

Теперь «Дзен» у меня в жутком издании (за такое качество издателям пожизненный эцих с гвоздями - у меня лучше было).

Но зато есть время внедриться в книжку внимательно и обстоятельно. Звёзды выстраиваются в созвездия, наводится резкость и что самое главное — мне нравится то, что происходит с моей головой... описание некоторым образом интимного процесса в следующий раз как-нибудь...

Originally posted by![[info]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/hostedimages/1380938211i/3404277.gif) neosonus

at Джонатан Коу "Дом сна"

neosonus

at Джонатан Коу "Дом сна"

иногда, встречаешь человека, начинаешь говорить с ним и кажется, что знаешь его уже тысячу лет. Ты никогда не видел его до этого, не знаешь о нем ничего, но при разговоре удивляешься тому, как много между вами общего, как часто один начинает мысль, а второй ее заканчивает, когда чувствуешь полное и безоговорочное доверие. Когда чувствуешь, что знаешь человека, хотя хочется «открывать» и узнавать его дальше и дальше. И сейчас такое знакомство у меня произошло с книгой. Я читала Коу и до этого… Но тогда он не произвел на меня неизгладимого впечатления. А сейчас… Мне казалось, что я читаю очень близкую, очень родную книгу… И ведь как в случае с человеком, трудно объяснить откуда берется это чувство. Просто понимаешь, что этот человек/эта книга твои.

иногда, встречаешь человека, начинаешь говорить с ним и кажется, что знаешь его уже тысячу лет. Ты никогда не видел его до этого, не знаешь о нем ничего, но при разговоре удивляешься тому, как много между вами общего, как часто один начинает мысль, а второй ее заканчивает, когда чувствуешь полное и безоговорочное доверие. Когда чувствуешь, что знаешь человека, хотя хочется «открывать» и узнавать его дальше и дальше. И сейчас такое знакомство у меня произошло с книгой. Я читала Коу и до этого… Но тогда он не произвел на меня неизгладимого впечатления. А сейчас… Мне казалось, что я читаю очень близкую, очень родную книгу… И ведь как в случае с человеком, трудно объяснить откуда берется это чувство. Просто понимаешь, что этот человек/эта книга твои.

* * *