Max Nemtsov's Blog, page 339

December 26, 2014

Love Minus Zero/No Limit

вот еще одна старенькая колыбельная – с отличным и не самым известным видео из лондонской гостиницы в 1965 году, на котором наглядно видно, что значит “нервно курить в углу”. там это делает Донован

Боб Дилан

ЛЮБОВЬ МИНУС НОЛЬ / ПРЕДЕЛА НЕТ

Любовь моя — молчанье

И грез не предвещает

И без присяг на верность

Она как лед и пламя мне верна

Кто-то носит розы

И что ни час — клянется

Любовь моя цветком смеется

Признаньями не купится она

А в ларьках и на вокзалах

Людям разговоров мало

Они малюют стены мелом

Повторяя то, что на устах у всех

О будущем лепечут

Любовь моя неслышно шепчет:

Любой провал успеха крепче

А провал — так он и вовсе не успех

Нож под плащом сверкает

Свеча матроны тает

А в рыцарских турнирах

Обиду пешке трудно остудить

Статуи из спичек

Друг друга подпирают

Любовь моя все это знает

Ей смысла нет ни спорить, ни судить

Мост в полночь затрясется

И сельский врач напьется

Племянницы банкиров

Даров дождутся — тоже повезло

Кувалдой буря воет

И ветер ливнем кроет

Любовь моя — как ворон

В окне, со сломанным крылом

Filed under: men@work

ho ho oh

на Радио Голос Омара сегодня – воспоминания о “Краткой истории тракторов по-украински” Марины Левицкой

праздничное дополнение к вашему алкогольному столу

‘Inherent Vice’ is more style than substance

Пинчон на пляже. Джонатану Розенбауму книжка, как известно, не очень понравилась. теперь и тут

зато в готелях (как любят писать некоторые русские переводчики) “Ас” можно насладиться искусством, вдохновленным фильмой

ну и о смешном: Пинчона засекли на даче у Соснового озера. nice try. наблюдатели были посланы нахуй

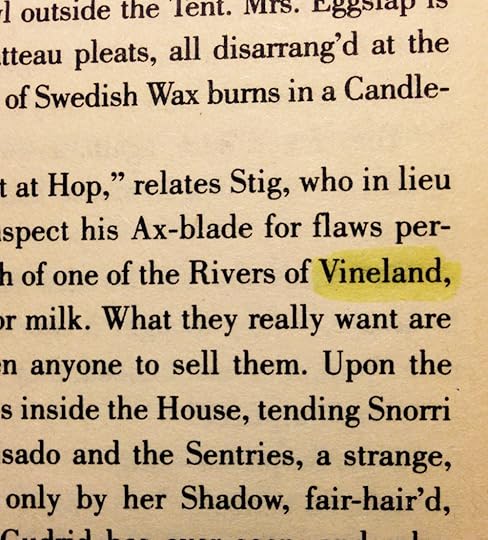

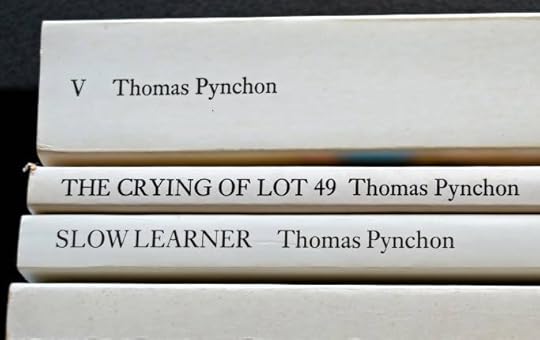

меж тем, по данным некоторых читателей, два его романа – V. и Винляндия – в числе лучших книг года на этих территориях. ура

другие же читатели слушают музыку к фильму и не впечатлены (я говорил, что Radiohead переоценен?)

а третьи продолжают читать “Город воров” Дейвида Бенёффа, и им нравится (я говорил, что это хороший роман?)

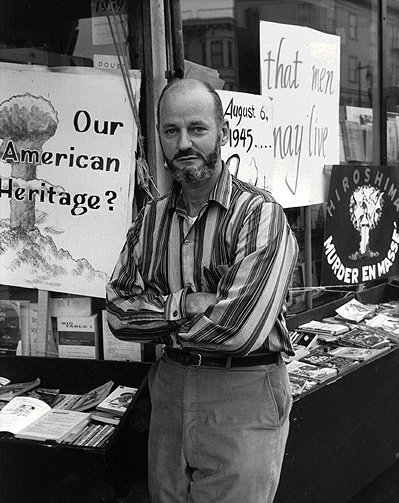

узнали этого прекрасного человека с ласковыми глазами? видео внутри

пинчоноидный клип от творческого коллектива Павла Руминова:

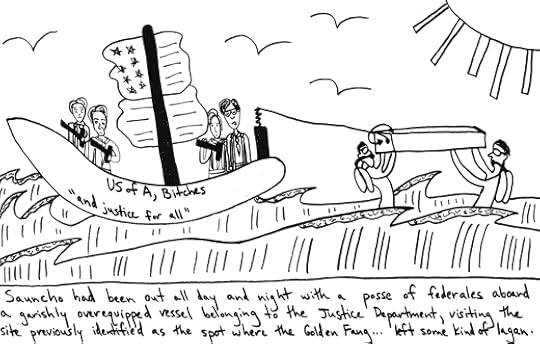

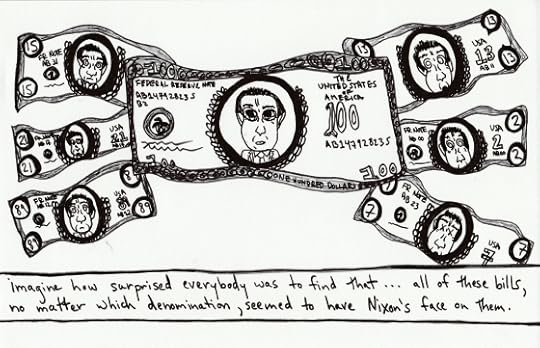

а теперь будем радоваться картинкам

ну и бонус для красивой жизни

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 25, 2014

oh ho ho

привет Винляндии от Мейсона с Диксоном

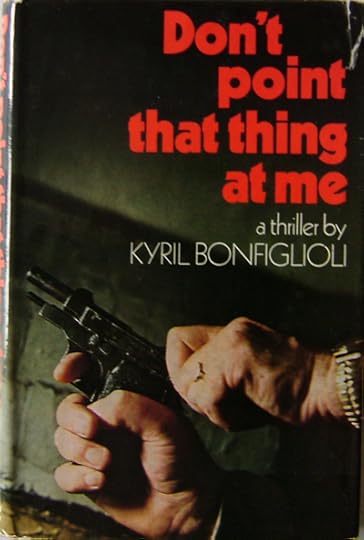

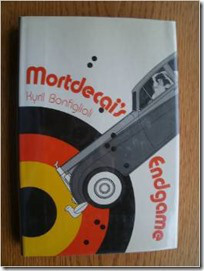

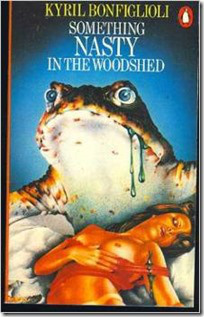

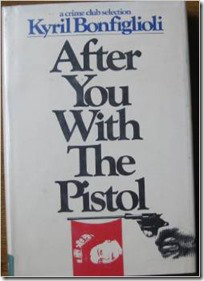

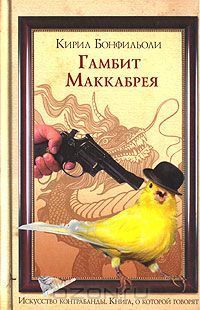

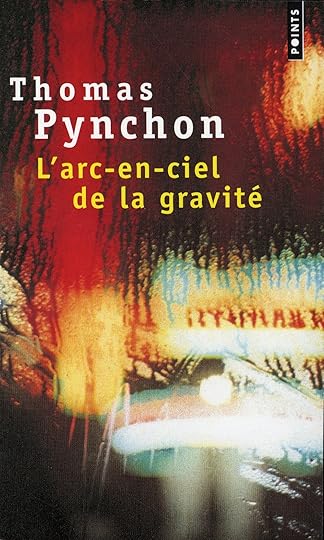

таких вот. в коллекцию обложек

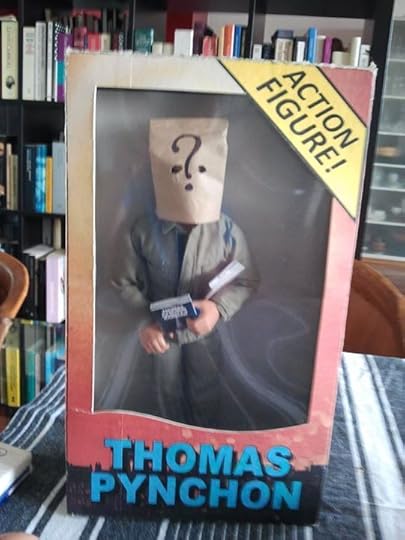

а это идея новогоднего подарка в последнюю минуту

честно, по крайней мере: I’ve never read the book, so if you’re a fan of the novel and are wondering if this is a good adaptation, I can’t asses that.

Inherent Vice takes us through the drug fueled labyrinth that is seventies ‘70s, a la Thomas Pynchon.

Inherent Vice, reviewed: No stoner’s left unturned in Paul Thomas Anderson’s Pynchonian adaptation.

Inherent Vice is a ’70s joint meant to be puffed on deeply and passed around freely.

кое-что немножко другое:

праздничный выпуск подкаста “Пинчон на людях”

Дейвид Шецлин вспоминает Пинчона (раз и два) – я не знаю, кто сможет оценить в полной мере важность этой публикации

– и Ричарда Фаринью

они сошлись: для европейского и мирового проката закадровый голос “Маккабрею” предоставил Стивен Фрай:

правда, кое-где кое-кому придется сделать вид, что они не живут в этой ебаной стране

и вот еще про этого психа мы, признаться, забыли на некоторое время:

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 24, 2014

ho ho ho

мягкое напоминание от Томаса Пинчона

Biopics and Noir Dominate a Festival

Inherent Vice: A motley mix of silly and serious

Жажда эксперимента не давала ему покоя, и теперь Андерсон адаптирует для большого экрана запутанную прозу Томаса Пинчона… …вымышленное место где-то в Калифорнии 70-х — рай для бродяг и наркоманов… Док Спортелло (его играет Хоакин Феникс, который вызывает больше смеха и эмоций одной своей мимикой, чем иные актеры потоками диалогов) от первого лица рассказывает, как его бывшая девушка Саша Хэпворт (Кэтрин Уотерстоун) разыскивает одного магната недвижимости. По сюжету, ему встречаются телохранители-нацисты, изнеженный дантист (Мартин Шорт) и наркоман на лечении (единственное слабое звено в фильме — Оуэн Уилсон), работающий информатором. Противоположность Дока — коп «Бигфут» (Джош Бролин с уморительной стрижкой и жеманными манерами), который постоянно достает героя… Андерсон отказался от нескольких второстепенных линий Пинчона о других наркоманах, превращая сюжет в подобие новостной передовицы и теряя при этом несколько особенно удачных авторский идей. К примеру, очаровательный метафорический пассаж, в котором Док и его друг останавливаются в отеле, стоящем аккурат на линии часовой зоны. Но в целом фильм удивительно хорош.

это было издание “Модный Петербург” и некто, забывший подписаться. и вот такая хуйня у нас будет везде, попомните мое слово. особенно когда все посмотрят фильму “Врожденный пирог”

утешимся ж лучше тем, что пишут про V

а вот читатели “Радуги тяготения” на сей раз не утешают

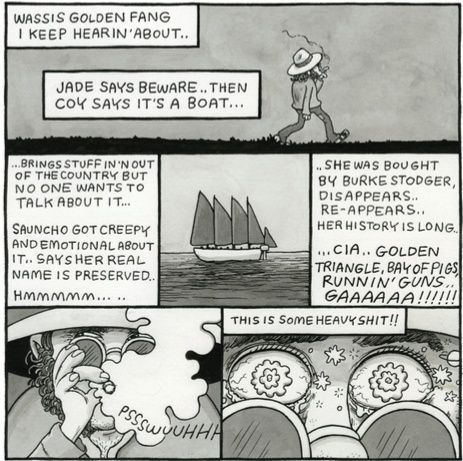

“какого хуя?” и комментарий к насущному вопросу современности

зато утешают читатели Кирила Бонфильоли. тем, что они есть

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 23, 2014

Harry the Earwig

вот еще из старенького – я ее уже показывал, но пусть и тут будет для коллекции. колыбельная детская, поэтому имена приводятся в неоскорбительном для русского уха вёрте виде. кстати, картавить при исполнении нужно, как сам Пит Делло и Леонид Федоров

Пит Делло

УХОВЕРТКА ГАРРИ

Уховертка Гарри

Был архистранной тварью

Правил он рапиру

И в бой седлал тыртыря

Он хоть куда богатырь

А Таракашка Генри

Он страдал мигренью

Ему чердак срывало, если

Уховертка Гарри

Брал погреб приступом из дыр

Оседлав себе тыртыря

И с рапирой в руке

Сверчиха Мэри-Джейн

Она благоволила к Генри

Но явился Гарри

Разодетый ферлакуром

Пошел на приступ из всех дыр

Оседлав себе тыртыря

Да с рапирой в руке

Дай шпор тыртырю, Гарри!

Таракашке Генри

Ничего не осталось

Как выйти на турнир

Престиж храня

И вот на склоне дня

Мэри-Джейн и Гарри

Ускакали на тыртыре

А в Генри стало сорок дыр

И рапира в спине

Filed under: men@work

some word of adviсe

у нас еще появился вот какой плакат в коллекции:

меж тем (шепотом), слово совета тем, кто в контакте и не знает, о чем писать: как-то некошерно искать кино в то время, как понятным языком объясняют: кина пока не будет. да и еще более некошерно скачивать тряпки или вообще непонятно что. лучше дождаться качественного релиза, да и карма будет чище

а пока в ту же коллекцию еще одна обложка

хор участников:

- ‘Inherent Vice': Paul Thomas Anderson on His Trip Through Thomas Pynchon’s L.A.

- Jena Malone’s Long, Strange Trip From Homelessness to Hollywood Stardom

- это всегда полезный совет, особенно на территориях ръяз-ктулхуры. доброму и любезному читателю, похоже, понравилась “Винляндия”, и читатель хочет еще. будет

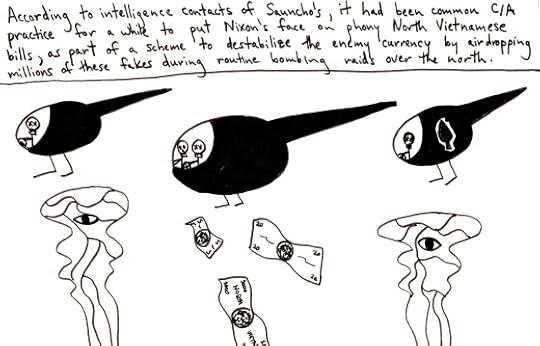

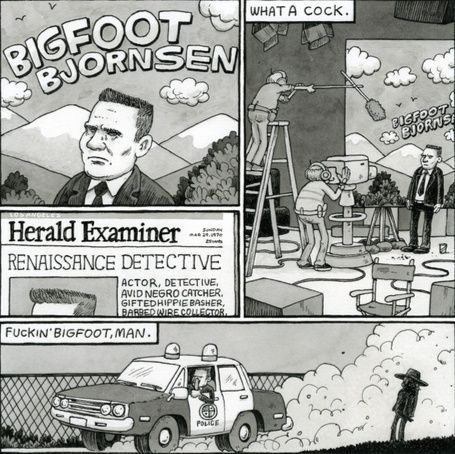

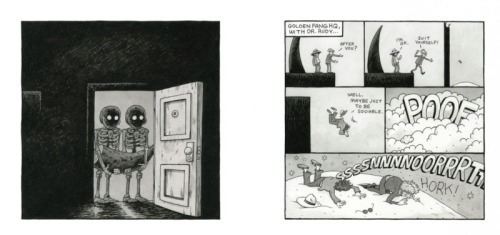

Писатель ВД и продолжение графического романа “Внутренний порок” (стр. 118-119):

дальше – сплошные лица друзей:

ударно встретим новый год по-китайски:

Filed under: pyncholalia

December 22, 2014

reality bubbles

как уже заметили, видимо, те немногие, кто это читает, мы закончили публиковать блюзовую поэму любимого “детского писателя”, которую никто никогда не издаст, как никто никогда не споет песен самого Билли

Шел Силверстин

Черт и Билли Лохэм

1979

Иллюстрации Брэда Холланда

Перевод М. Немцова

Черт и Билли Лохэм

Билли Лохэм и муха

Последняя игра Билли Лохэма

Билли, Падла и Бог

Паденье Билли Лохэма

Женитьба Билли Лохэма

а вот так выглядит книжка Александра Дёмина:

которой, как сообщает издатель, больше нет в наличии, потому что тираж улетел за один вечер (мне, конечно, не досталось, но у меня есть первое издание, которого нет ни у кого, хаха)

а это первопечатник Михаил Павин за работой:

мы работает над тем, чтобы книжки издательства “niding.publ.UnLTd” как-то продавались в мск

целиком этой подборки картинок к пресс-киту фильма “Внутренний порок”, по-моему, тут еще не было:

15-й выпуск подкаста “Пинчон Прилюдно”: последние две главы романа “Внутренний порок”

хор участников:

- Katherine Waterston Had Fun Shooting Her Lengthy Nude Scene In ‘Inherent Vice’

- Josh Brolin Talks ‘Inherent Vice,’ Paul Thomas Anderson, and His Career

- Joaquin Phoenix rediscovers fun of film in Inherent Vice

хор зрителей:

- ‘Inherent Vice’ Movie Review: Pynchon and Paul Thomas Anderson Eat Pizza, Bum Around, and Uncover the Secret Cabal That Rules Over All Life

- A mystery without a real mystery – more of an escalating series of comedic and dramatic mishaps – Paul Thomas Anderson’s trippy, groovy, and slyly amusing adaptation of Thomas Pynchon’s Inherent Vice combines the writer and director’s idiosyncratic tendencies with a new found sense of playfulness.

- Crime romp a deliriously exotic collab between Pynchon and Paul Thomas Anderson

- THERE WILL BE WEED or THE GRASSTER: Inherent Vice

ну и чтобы не забыли: так когда-то встречали роман в Лондоне. в контексте

Писатель ВД с продолжением графической интерпретации “Внутреннего порока” (стр. 116-117):

вы, конечно, это уже знаете, а я смотрите какого прекрасного психа нашел:

Filed under: Дёма, men@work, pyncholalia

December 21, 2014

Шел Силверстин: Черт и Билли Лохэм 6

Черт и Билли Лохэм

Билли Лохэм и муха

Последняя игра Билли Лохэма

Билли, Падла и Бог

Паденье Билли Лохэма

Женитьба Билли Лохэма

И вот горны ада весть понесли, как визгливый трубный глас.

И вот горны ада весть понесли, чтобы все услышали враз.

И вот горны ада весть понесли до самых небесных ворот

Ангелам, демонам и полукровкам: жену себе сам черт берет.

Попарно идут из Жемчужных Врат с руками друг дружке оплечь:

Когда женится черт, никто не посмеет приглашением пренебречь.

Сам Иисус спускается в первых рядах сквозь ночь мрачную и немую,

Дева Мария ошуюю с ним, Иосиф идет одесную.

За ними Адам, следом Ева, затем святые все маршируют,

Все добрые, кроткие, праведные шагают сквозь землю сырую

Вниз, в бездны ада нисходят они, в этот кровавый пожар,

Звездами падают в самую глубь — и каждый несет черту дар:

Храбрецы, гордецы, умники и глупцы, и те, кому больше невмочь.

А последним идет Билли Лохэм, проклиная чертову ночь.

Все палаты ада увешаны лентами, пиршество ждет гостей,

А черт с невестой сидят на троне из черепов и костей.

Сам хозяин и барин доволен весьма и гостям ласково улыбается,

И один за другим они входят туда, и один за другим черту кланяются.

«Спасибо те, Господи», — шепчет черт, раздуваясь от такой чести.

А те все идут и подарки кладут к ногам его невесте.

Лукреция Борджа сварила пунш из стрихнина, вина и живицы,

А Иуда несет поминальную чашу на скатерти из плащаницы.

На столе — жареха из человечины под соусом бери-бери

С приправой из гноя блудливых грешников по рецепту Тифозной Мэри.

Клокочет варево в глотках, слетает добродетель с господ и дам.

Черт гордо сияет и провозглашает: «Пусть же начнется бедлам!»

И вот уже стены между адом и раем оползают, как кислое тесто,

А черт смеется и машет хвостом, дирижируя адским оркестром.

Нерон жарит на скрипке там, Гавриил из трубы исторгает стон,

Бухенвальдская Тварь лупит в свой барабан, Артур Рэнк колотит в свой гонг.

У Мари Лаво — из костей ксилофон, Йорик в свой череп бьет невпопад,

На гитаре у Хэнка трех струн уже нет, и вот это, скажу я вам, — ад.

А Дженис и Элвис, и Джими, и Кэсс воют блюзы квартетом вьюги,

Меж тем как Гитлер и Жанна д’Арк отплясывают буги-вуги.

Потом Кэрри Нэйшн пустилась в стриптиз, и тут все уж сделали паузу,

Только леди Макбет продолжала минет Леонардо и Санта-Клаусу.

А маркиз де Сад делает променад, его кнут хлещет справа налево,

Мэрилин учит всех танцу живота, сиськами затрясла даже Ева.

А Сара Бернар и Джесси Джеймз достают неприличные фото

И в фойе Ричард Третий своим горбом меряется с Квазимодо.

На перилах в чем мать родила Эдгар По, невзирая на жуткий мандраж,

Позирует Микеланджело — тот рисует дружеский шарж.

Гитана Роза Ли у Фрэнка Скотта Ки на закорках звенит монистом,

Иван Грозный меж тем дерзко лезет в трусы не кому-то, а Деве Пречистой.

Генрих Восьмой во всю мочь голосит: «Больше выпивки, больше жен!»

Лиззи Борден и Джек Потрошитель в саду уж тянут ножи из ножон.

Ленни Брюс, на люстре качаясь, всему светит обществу голым задом,

А Иисус с Иудой пьют на брудершафт: обижаться, мол, больше не надо.

Катерина Великая дает свой номер коню Пола Ревира,

А Дон Жуан Хелен Келлер на ушко шепчет сальности жарко и сыро.

В углу Роберт Ли с генералом Грантом играют в трик-трак, а рядом

Фройд и Распутин блядей обсуждают с Аттилою и Сократом.

Джон Уилкс Бут набухался, а Дж. Эдгар Хувер — в таком платье, что вздрогнешь аж.

На балконе Амелия Эрхарт и Линдберг делят заначенный баш.

Мэри Бейкер Эдди до зеленых соплей и грязных шуточек нализалась,

Где-то Жирик Арбакл орет: «Ни у кого лишней коки не завалялось?»

Элис Токлас и Гертруда Стайн за дверью прыскают в один голосок,

А Дщери Лота вопят: «Эй, папаша, слабо тебе с нами еще разок?»

Флоренс Найтингейл угощает пивом Человека в Железной Маске,

А Платон орешки в очко Марко Поло сует, маскируя замазкой.

Билли Санди и Магдалина в любви признаются, таимой в секрете,

Абель и Каин ведут хоровод с Дженет Макдоналд и Нелсоном Эдди.

Потом доктор Фауст под кокаином бьет морду Эрролу Флинну

Из-за тринадцатилетней сикушки… Но это история длинная.

Нерон веселится, зажженные спички суя Мате Хари в прическу,

И Пацана Билли наверх Оскар Уайлд зовет оценить ночевку.

А черт меж тем пьет кипящую кровь и поглядывает по сторонам —

То в глаза Билли Лохэму глянет, а то и в глаза прекрасных дам.

Но вот скрежет музыки стих, на местах все гуляки, примерзши, остались,

А Билли к трону шагнул: «Можно мне станцевать с невестою танец?»

«Никак Билли Лохэм? — черт усмехнулся. — Тот, кто чистюлей вдруг стал?

Да нет, он не станет к руке подходить той, кого блядью назвал.

Но кем бы ни был сей жалкий мудак, таков мой сегодня каприз —

Никому не отказывать. Так что танцуй, дорогуша, спускайся вниз».

Улыбается черт и машет рукой, и оркестр тихонько охает,

А дамочка нервно нисходит с трона в объятия Билли Лохэма.

И вот гости хихикают, фыркают, ждут, на танцоров украдкой кивая,

А те круг за кругом в танце идут в аккурат между адом и раем.

«Ох, моя куколка, — шепчет Билли, — я обидел тебя, как дебил.

Чтоб ты знала, до чего мне паршиво, даже песенку я сочинил.

Не стоило мне называть тебя блядью, плевать на твою кровать

И в аду бросать только за то, что черту вздумала ты отсосать.

Все исправлю я — правда, не знаю, как, потому что из ада нет выдачи.

Пусть яиц я лишусь, но душою клянусь — я тебя отсюдова вытащу».

И распутно осклабилась дамочка, наматывая за кругом круг,

И шепнула Билли в самое ухо: «Тут есть один маленький трюк…»

Вот музыка стихла, зал опустел, все гости ушли домой.

В золотых гирляндах на ржавом троне черт сидит с молодою женой.

«Ну и день, — он зевает, супругу свою гладит по руке, ухмыляется. —

Теперь, мне сдается, пора закрепить наши узы как полагается».

Вилы он отставляет и алый плащ начинает скабрезно снимать,

И высвобождает раздвоенный хвост, чтоб жену свою в жены взять.

А та подвенечное платье свое снимает — в одежде негоже, —

И они рука об руку вместе идут на чертово пламенно ложе.

Ее груди тверды, ее ноги стройны, а лоно — козырная масть.

И впервые у черта с начала времен во чреслах шевелится страсть.

«О любовь моей нежити», — шепчет черт, рассыпаясь мелким горохом.

«Тебя тем же концом», — смеется она — голосом Билли Лохэма.

Так взвыл черт, что геенна заиндевела. Ему отвечает суженый:

«Подумаешь, диво. Пока танцевали, мы с ней обменялись душами,

И она в раю мои песни поет, и с Богом они — как братья.

Она в руце Господа навсегда, я же — в твоих объятьях».

«Ах ты шпана! — орет сатана. — Моей чистой мечты не трожь!

Ты родишь мне дитя весом семьдесят тонн — и посмотрим, как запоешь!»

«Не спеши, — говорит ему Билли, — жена я тебе названьем, не делом.

Подойдешь с двуглавым хуем ко мне — и расстанется с ним твое тело».

«Не так громко, — черт ему шепчет, — в аду позора не оберешься.

Здесь тебя засмеют, заклюют и забьют, если ты хоть чуть-чуть обосрешься.

Желанное тело с душою кидалы — как ты мог поступить так со мной?

Но о муках ты знаешь больше меня. Тебе и быть мне женой».

Отвечает Билли: «Не обижайся. Все могло быть гораздо хуже:

Мое тело с ее душою внутри — я б тебе просто жутким был мужем.

А у нас с тобой много общего есть: мы не терпим тупую работу,

Оба любим курить, карту картою бить и дурацкие анекдоты.

И раз мы никогда не умрем, у нас идеальная будет семья,

Так что медовый наш месяц открыт. Ты сдаешь или я?»

И вот брачная ночь сотню лет как прошла, сгнили тряпки, повылезла шерсть —

А они все в огне негасимом сидят и сдают то по пять, то по шесть.

Иногда они режутся в покер, иногда играют в безик,

Иногда сатана загребает весь банк, иногда у жены блицкриг.

А порой сидят и вспоминают брачный пир свой и буйных гостей.

От зари до зари чес идет, и они

Никогда не ложатся в постель.

Filed under: men@work

December 20, 2014

Шел Силверстин: Черт и Билли Лохэм 5

Черт и Билли Лохэм

Билли Лохэм и муха

Последняя игра Билли Лохэма

Билли, Падла и Бог

Паденье Билли Лохэма

Билли Лохэм сидит на нестираном облаке — не брился уже неделю,

Пыльные крылья стоят в углу, струны арфы давно заржавели,

Грязь под ногтями, глаза как стекло, перхоть, колтун в волосах…

Он сидит там торчком в откидоне и пялится на небеса.

Во млеке и мирре купали его и в серебро одевали,

Вручили ему золотой венец и гитарный гриф подровняли,

Ему дали место за райским столом и у источника знаний,

Но Билла глаза шарят по небесам, а ум преисподней занят.

Мыслями он — все в том же аду, не сменилось его житиё,

Он думает о своей матушке и как боль утишить ее.

О малютке-дочери думает он, как бы ей больше не рыдать,

И любовь из его головы нейдет — как бы ей хребтину сломать.

И вот среди ночи, лишь ангельский хор затягивает аллилуйю, —

Билли Лохэм берется за шелковый шнур — веревку довольно простую, —

Снимает венец и серебряный плащ — не станет их больше носить —

И давай потихоньку спускаться с небес, чтоб Боженьку не разбудить.

Сквозь надушенный воздух наш Билли ползет и зефирные облака,

Зависает над крышами мира он, над толпою качаясь слегка,

И — в открытый люк ныряет он, прямо в знакомую вонь,

Под сточный коллектор, пока не встает на брегах преисподних говён.

Перелазит ржавые ворота, адским шавкам кидает кость,

Форсирует жутко смердящий Стикс, все дальше, в несметную злость,

Мимо обжор, сводников и пройдох, мимо убийц в их клетках,

Мимо рок-звезд, что свои имена тщетно ищут в желтых газетках,

Мимо печей поджигателей войн и корыт с пуританами вечными,

Мимо ульев фанатиков — прямо к дверям с вывескою «Грехи безупречные».

Вот котел, где варится матушка, — он ее вытащил из бульона.

Вот жаровня с малышкой — она у него на руках успокоилась сонно.

Вот костер, где любимая жарится, — тут Билли только плюнул ей в пламя,

Проклял адскую блядь, отвернулся опять, обложил ее грубо по маме.

«Отныне, — сказал Билли Лохэм, — я верю только в дитя и мать,

А любви на обтруханных сучьих устах больше не стану искать».

И снова наверх по веревке полез он через орды страдальцев,

Держа в объятьях тех двух дорогих, ради коих стоит стараться,

Еще рывок — и еще разок — не прихлопнет адский сачок,

Но — «Здравствуй, Билли!» — над ним стоит не кто-нибудь, а сам черт!

В алой мантии он, и рога у него отполированы ярко,

И на белых перчатках — кровь, и в ночи шкура красным светится жарко,

Вьется сальной змеею хвост, а из глаз адский свет полыхает.

Он на скалах стоит, и путь явно закрыт для Билли Лохэма к раю.

«Ну и что тут у нас? — Биллу черт говорит. — В моих владеньях немытых?

Я Князь Тьмы тут давно, но впервые в окно ко мне хитрый взломщик с визитом.

Что же тут за смельчак? Что же тут за чувак, что так неудержим и проворен?

Мой старинный дружбан Билли Лохэм — тот гад, что когда-то меня опозорил.

Я слыхал, ты в Раю. Неужель надоело ангелов горних ебать?

Что случилось? Неужто небесный хор устал твои песни орать?

Или совесть тебя замотала за тех, кого ты мне продал за грех?

Или, как всех неудачников, тебя снова тянет к игре?

Твои песенки — про тех людей, кто силен, ты вечно поешь о свободе,

Но, как пиздострадалец и нытик, все время ко мне приходишь.

Ты сделал посмешищем, Билли, меня, что весь свет до сих пор потешает,

А сам снова в гости ко мне завалил. Так и кто кого соблазняет?

Я не звал тебя, Билл, и руку тебе тоже никто не выкручивал,

Но ты у меня в гостях — тут тепло, уютно, хоть, может, и скученно.

Все игры сыграны, брошены кости и никого больше рядом —

Здесь только черт и человек висят между раем и адом.

Но чу! — продолжает черт. — Только две души ты освободил?

Сдается мне, что ты поспешил и просто о ком-то забыл.

Никак, это твоя любимая, что с ангельскою улыбкой?

Та, кого ты клянешь за то, что она с чертом спуталась слишком уж шибко?

И вот после этого ты, ханжа, считаешь себя свободным,

А сам бросил любовь в аду за минет? Так не гоже даже животным.

Что ей было — прыгать в кипящий навоз, только чтоб ты сохранил

Сраные идеалы своей чистоты, пуританин, мудак и дебил?

Хоть она и спасла твою жопу, ты проклинаешь свою подругу.

Блядь, да ты миллион хуев отсосешь, лишь бы не рожать тебе в муках».

«Про “жопу спасать” легко тут базлать, — Билл ему. — Прощение, ишь…

А если стыд жжет сильней, чем в аду, — как тут поговоришь?»

«Стыд? — хмыкает черт. — Она — женщина, слышь, и делает, что придется.

Права или нет — без твоих попреков она как-нибудь обойдется.

И теперь она станет править со мной Царством Пламени, крепко и гордо,

А твоя, ханжа, не забудет душа: состраданья у черта — до черта».

«Эй, постой, — Билли Лохэм ему говорит, — неужели ты хочешь сказать,

Что вся философия тут для того, чтобы ей у тебя отсосать?

Ты — слюнявый романтик, как я погляжу. Она доли не знала иной.

Погоди — сам узришь, как она тебе даст, когда станет твоею женой».

«В Аду, — черт орет, — это святотатство, и я тебя испепелил бы в науку,

Но тот яд, что ты носишь в сердце своем, пусть будет тебе смертной мукой.

Так цепляйся крепче за шелковый шнур, в землю обетованную драпай

Да крепче держись за дочурку с мамашей грязными потными лапами.

А поймешь, что такие же суки они, — тогда заорешь от обиды

Богу в уши. А врата Ада отныне для тебя будут вечно закрыты».

И Билли, держа любимых своих, карабкается на Небеса.

Но только ли холодом ветреной ночи ему опаляет глаза?

Или то серный дым ползет снизу? Солнце ли прожигает до дыр?

Или то бесы в аду веселятся, готовя начальству свадебный пир,

А сам черт с нареченной на троне сидит и любовь ей свою обещает?

Вися в небесах на тонком шнурке,

Билли Лохэм рыдает.

Filed under: men@work

reality still sucks

зато у нас вот какие новости:

и два новых телеролика:

и еще один плакат уже совсем другой оперы:

…а, нет – не один:

меж тем роман рекомендует великий Грейл Маркус

нашли даже еврейского Томаса Пинчона

Get Lured into Delirium with Inherent Vice

If You Liked Thomas Pynchon’s Inherent Vice, Will You Like Paul Thomas Anderson’s?

хор говорящих:

- Саша Питерсе

- Кэтрин Уотерстон (там же забавный ролик о том, как бедняжек снимают на разных красных дорожках. наши представления о гламуре никогда не будут прежними)

- собственно сам ПТЭ (100 минут, вы предупреждены)

о другом:

народ недоволен странным сборником “17 рассказов” Кена Кизи. неудивительно, это говно какое-то, а не издание. т.е. рассказы хорошие, а издателя в топку

с удивлением обнаружил, какая книжка на нашей маленькой делянке возглавляет рейтинг “озона”. сборник интервью Чарлза Буковски, оказывается

ну и совсем о другом. у меня были смутные воспоминания о том, что в детстве (моем) фирма-мелодия издавала нечто импортное с потешным названием “Бонни Дзякс”. я лениво поискивал некоторое время нечто подобное в интернетах и не обретал. уже решил, что сошел с ума, но нет. это японский вокальный квартет “Bonny Jacks”, который, оказывается еще не умолк (с 1958 года, заметим). в совке-то их любили за любовь к песне “Сулико”, но они тянутся своей загадочной японской душой к русским вселенским гармониям до сих пор. красиво, никуда не денешься

загадки википедии, кстати. на эту песню страница там только на русском (что понятно) и почему-то на турецком. и немножко больше советского ада. “Красное и черное” – песня про рулетку на стихи Стендаля:

Filed under: pyncholalia, talking animals