Max Nemtsov's Blog, page 261

August 5, 2016

what we’ve missed

…эпохалочку. к “блестящему литературоведу” подключилась критикесса, автор бессмертной формулировки “гомогенный плоский нарратив”, помнится, доставившей всем нам немало веселых минут (а один известный переводчик-испанист даже сочинил про ГПН песенку). в “рецензии” на еще не вышедшую книжку критикесса демонстрирует все приемы и навыки “широкого читателя”, за благополучие которого болеет так, что читать еще не вышедшую книжку никому не советует исключительно на основании того, что лично она ничего в ней не поняла (и не справилась с синтаксическим анализом довольно простых фраз). любовь к стандартному диалекту и гладкописи – дело, конечно, личное, но не прилагать никаких усилий к пониманию не самого сложного на свете текста и публично выливать ушаты собственного раздражения от того, что ты в нем ничего не понял, – ну, не знаю, как-то непрофессионально, что ли, для человека, называющего себя “литературным критиком”. впрочем, что я понимаю в этой породе людей.

о сопутствующих публикации этого текста событиях и моральном облике участников развернувшейся дискуссии я, пожалуй, говорить ничего не буду, оставлю себе для полночных руминаций. непонятно мне одно: где в романе критикесса обрела вот это вот: “по заброшенным лофтам расхаживают не то пришельцы из другого времени, не то инопланетяне”. huh?

еще одна обозревательница включилась в хор “ничего не понявших”, но там она все списала у предыдущих ораторов, так что всерьез обсуждать ее анонс не приходится

а тут некоторые те же самые люди обсуждают реалии художественного перевода. тоже довольно потешно

как пример критической же смиренности можно привести мнение Джеффри Тубина: I’ve never gotten more than a few pages into the fiction of Thomas Pynchon and David Foster Wallace. This, I am certain, is my fault, not theirs. а также – читательской смиренности

пинчониты из “ВКонтакте” тоже поучаствовали в обсуждении

они же обсуждают вброс о необходимых книжках. следует произвольное количество рекомендации, но, чуваки, вы правда думаете, что всех этих прекрасных авторов имело смысл упоминать в означенном издании? не говоря о чисто технической возможности такого списка?

а вот, например, мнение “простого читателя” о “Радуге тяготения”, которая вовсе не показалась ему/ей настолько непонятной, как некоторым литературоведам и критикам:

…вы бодрый парень, Пинчон! очень бодрый. вы эспандер для моих извилин, Томас Пинчон. короче, бывают тексты прекрасные, а ты к ним равнодушен. а бывает, что внутри щелкают просто сотни тумблеров сразу, ты еще и сам не понял, не разобрался, что происходит, а твой внутренний механизм узнавания уже сработал. как прекрасно, как офигенно, когда такое происходит.

и еще одно – о том же. в конечном счете, только это и имеет значение, хочу я вам сказать

ну или вот еще мнение Клима Токарева

“Радуга”, оказывается, у нас – “классика военной порнухи”

немного пинчолалии:

в Баре Тома Пинчона – домашнее пиво

ну и заодно – еще немного о коктейле “Белогвардеец” и как его улучшить

закусить “банановым завтраком” – аккомпанируя себе не укулеле

новое на Орбите: “On Deleuze and Guattari’s Italian Wedding Fake Book: Pynchon, Improvisation, Social Organisation, and Assemblage”

а вот это тянуло на сенсацию: Германия намерена признать геноцид гереро и извиниться перед Намибией. в ответ на невинный вопрос: чо, правда, что ли?

Libros que cambiaron mi vida: V. de Thomas Pynchon

о “Внутреннем пороке” как кино. он же – духовный приквел “Большого Лебовского”

стоит ли читать AtD, спрашивают заинтересованные читатели

стоит, отвечают им читатели опытные: Against the Day Traversing Through Time and Emotion

еще несколько читательских рекомендаций

Ruhm sei „das größte der Güter der Erde“, sagte Kleist. Hat Thomas R. Pynchon 1963 in Berlin Kleist gelesen? Um diese und andere Fragen geht es in einer „true story“ von James F. Kirkup, die auf verschlungenen Wegen zu tell gelangt ist.

ну и маленький интерактивный опрос насчет Пинчона

а песенка сегодня у нас такая

Filed under: pyncholalia

August 4, 2016

belated news

did you miss me? I thought so

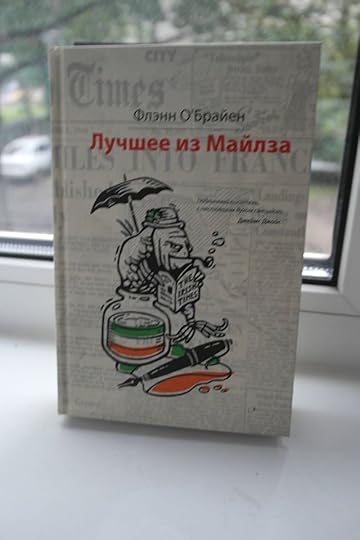

пока нас тут не было, случилась премьера обложки вот этой книжки, где я разнообразно поучаствовал

и вот полезное чтение о первых романах сенсэя

еще несколько красивых обложек

и немного новостей от Голоса Омара (несколько в беспорядке):

– Шаши о “Письмах о письме” Чарлза Буковски

– Аня о “Творите!” Нила Геймана

– Шаши о “Мертвом отце” Доналда Бартелми (под рубрикой “высший замысел”)

– Аня о “Уилларде” и его том и сём Ричарда Бротигана (под той же рубликой)

– Шаши о Мервине Пике

а также немного моих воспоминаний о чтении:

– “Дома кукол” Ка-Цетника

– “Поэзии и перевода” Ефима Эткинда

– “Алмазного века” Нила Стивенсона

– “Барочного цикла” его же

ну и, конечно, был традиционный литературный концерт

еще из выходов в большой эфир: в компании с Натальей Мавлевич и Анастасией Завозовой поговорили с кем-то из журнала “Попишем” о том, что надо издавать на русском. все формулировки “от редакции” – на совести означенной “редакции”

Дёмин “проект памятника” в визуализации Сергея Тимакова. книжка, кстати, уже давно как вышла, поэтому читатели приглашаются высказываться

ну и новости музыки:

Filed under: Дёма, men@work, talking animals

July 12, 2016

recreational reading

One’s Company – A Journey to China by Peter Fleming

One’s Company – A Journey to China by Peter Fleming

My rating: 4 of 5 stars

Питер Флеминг, на всякий случай, — старший брат Иэна и некогда был гораздо известнее автора Джеймза Бонда, потому что много ездил по миру и вполне потешно об этом писал. За потешность эту его и упрекали — мол, это все Берти Вустер. Флеминг, будучи «спецкором» английских газет этого, собственно, особо и не скрывал: на этой (его второй после травелога по Бразилии) книжке имеется предуведомление — автор призывает читателя не забывать, что автору 26 лет и он не владеет ни единым языком, кроме родного. И при этом едет в 1933 году по СССР, Маньчжурии и «красному» Китаю. И рассказывает, как ему это удается (удача его вполне тупа, преимущественно: ну что сказать, то и дело пожимает плечами он, — повезло). Ну и задача его — описать все так, чтобы это было «можно читать» (в понятиях журналистики 30-х годов, само собой).

Однако в этой поверхностности английского фантика, которого носит по бурным водам гражданской войны в Китае, — бездна обаяния и, как ни странно, довольно много верных и точных наблюдений. Жаль, что до Владивостока не доехал, конечно, хотя вполне понятно, что он бы мог написать о родном городе (описал же он Москву, и довольно смешно). Потому что Азия — она всегда и везде Азия: черточки узнаются до сих пор и они универсальны — что Мукден, что Маньчули, что Владивосток — все это одна «дальневосточная атлантида». Хайлайт, кончено — японская карательная экспедиция против хунхузов, нелепая и безуспешная. Взгляд на известную нам по другим источникам реальность — но с другой стороны. В общем, крайне рекомендуется.

Заговор Мурман-Памир: Роман (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг.: Т. 2) by Борис Перелешин

Заговор Мурман-Памир: Роман (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг.: Т. 2) by Борис Перелешин

My rating: 2 of 5 stars

Написано скверно и впопыхах, автор явно не приходил в сознание, детализируя паранойяльный бред первого года Степаниды Власьевны и ее одержимости врагами и заговорами. Бредятина о «доблестных чекистах», строящих коммунизм на Памире и Мурмане, раскрашена участием англичан (некоторые из них оказываются канадцами, don’t ask, для автора это одно и то же), их отдельные фразы, приводимые кириллицей, не поддаются интерпретации. Но ядовитая краска, которой красят ЧК и Кремль, а потом, по идее, включают ее электротоком, чтобы она всё убила (не очень, правда, понятно, как — задумывалась она как состав кумулятивного действия, прожигающий постройки), — это незабываемо.

И все же 1918 год — благодатный материал для аналоговой приключенческой поебени: уж очень фактура богата и антураж густ — от босых киргизов на лошадях до московских автоналетчиков на неслыханных машинах в 70 лошадиных сил. Распорядиться бы этим материалом с умом, эх. Но все равно сейчас уже не хватит всего безумия той эпохи.

Безрогий носорог (Забытая палеонтологическая фантастика. Т. IX) by Михаил Никитин

Безрогий носорог (Забытая палеонтологическая фантастика. Т. IX) by Михаил Никитин

My rating: 2 of 5 stars

Написано в духе советских руминантов — вплоть до полной нечитаемости местами, хотя вполне грамотно. Правда, в тексте присутствуют некие «каюты» у грузовиков. Вишенка на торте — эротический подтекст, фигурирующий в виде румянца и чистой выбритости.

«Дискуссия» о повести едва ли не показательнее самого бездарного текста: так же, как там директор совхоза там считает возможным судить о палеонтологии, так и разнообразные шариковы («простые читатели» и «литературные критики») в ней рассуждают о литературе. С оргвыводами, само собой. Стоит ли говорить, что за прошедшие 90 лет в менталитете участников русского литературного дискурса мало что изменилось — публичные доносы пишут точно так же.

Безликий бог: Египетский цикл by Robert Bloch

Безликий бог: Египетский цикл by Robert Bloch

My rating: 4 of 5 stars

Начинается как фан-фик по мотивам гениального графомана Лавкрафта, текст поначалу беспомощный, как и в первоисточнике, перевод ему вполне конгруэнтен. Проблема у них обоих в том, что они не рисуют, а излагают (даже не описывают и не рассказывают), а, как известно, от того, что сто раз произнесешь слово «лимон», во рту кислее не станет. Наверное, на кого-то это действует. Однако с накоплением текста как-то начинаешь автору все это прощать: Египет — уж больно благодатный материал для оммажа Лавкрафту (с богатыми возможностями для расширения). Особенно прекрасна, конечно, вброшенная мысль о том, что египетские боги — продукты вивисекции.

Но в общем — занимательная ебанина, как раз отпускное и дорожное чтиво (ничем иным и не претендовавшее быть, как я понимаю).

Браслет Изиды: Тайны Египта by Владимир Келер

Браслет Изиды: Тайны Египта by Владимир Келер

My rating: 3 of 5 stars

Придурковатые образцы сенсационной литературной халтуры начала прошлого века. У Келера это представлено в виду мирискуснического жидкого надриста, а вот у Мазуркевича — хороший современный текст, что даже удивительно для 1914 года. В виде бонуса — почетное упоминание «яге» как средства для ясновидения. Бесценно.

Душа мумии: Рассказы о мумиях. Том I by Александр Шерман

Душа мумии: Рассказы о мумиях. Том I by Александр Шерман

My rating: 4 of 5 stars

Забавная антология, переводы — от вполне вменяемых и практически гениальных, вроде куска из «Сиротки» Радзивилла, до таких, где фигурирует «портной из Бонд-Стрита». Сама тема сейчас умеренно увлекательная, но откуда еще можно узнать, например, что Парацельс рекомендовал трупоедение?

Эфир-Альфа by Albert Bailly

Эфир-Альфа by Albert Bailly

My rating: 1 of 5 stars

Заслуженно забытая антинаучная хуйня в контуженном пересказе какого-то сирого и пидструковатого (тм) совлитработника. Не стоит тратить время. Не повод, конечно, закрывать журнал и принимать орг. меры, но с другой стороны, если в этом издании все было так же рассчитано на клинических идиотов, то почему бы и нет.

от классики о похождениях целлюлитных “бап”, сложенных, как кирпичный сортир, и с повадками пассивно-агрессивных хабалок (излюбленный тип советского кинематографа), нужно было отдохнуть, поэтому пересмотрели гениальное:

Filed under: just so stories

July 11, 2016

while we were looking the other way

…собственно, вышло вот это, аж в двух упаковках:

раз и два. можно выбирать, какая больше нравится

РидРейт отмечает новинки июля:

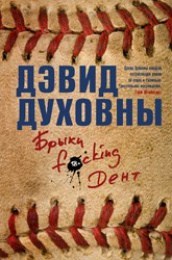

– “Брыки блядского Дента” Дэвида Духовны

– “Край навылет” Томаса Пинчона (и почетно упоминает “блистательного литературоведа” – они сами-то хоть его наброс читали?)

– “Из блокнота в винных пятнах” Чарлза Буковски

а в “Новом мире” заметили выход рассказов Мервина Пика

нечто под названием “в Киеве” тоже заметило выход романа Духовны (и беззастенчиво цитирует Шаши без упоминания авторства, oh well)

вот вам еще немного про первые издания Пинчона

и ковров еще немного

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

July 10, 2016

no title for this post

…начал обрабатывать в категории “де люкс”

еще занимательное на полку пинчоноведа

Барроуз-1976, вопросы и ответы

Filed under: pyncholalia, talking animals

July 9, 2016

a small bit

July 8, 2016

pancakes and tinklebells

“Брыки блядский Дент” Дэвида Духовны – в предпочитаемом лабазе, надо брать

а вот занимательное: лекция о Хэнке в “Фаренгейте 451” (я не знаю, кто такой сценарист Алексей Сурин, но инициатива похвальная)

красивые все-таки обложки у новой серии Мураками

еще один читатель обнаружил атмосферу в “Бродягах Дхармы” Керуака

Filed under: talking animals

July 7, 2016

tupperware is not an eating vessel

на Радио Голос Омара сегодня – воспоминания о “За чертополохом” Петра Краснова

еще наши книжки в дальневосточной среде обитания

Линда Блинова прочла “Империю и Одиссею” Рока Бриннера

http://www.m24.ru/videos/117216/external

на М24 – видеозапись Вечера сатиры Флэнна О’Брайена

у ботов зарождается интеллект, опасный симптом. они читают “Женщин” Буковски

ну и еще немного лиц старых друзей:

а этот клип я как-то пропустил, исправляюсь:

Filed under: =DVR= archives, pyncholalia, talking animals

July 6, 2016

lick the switch

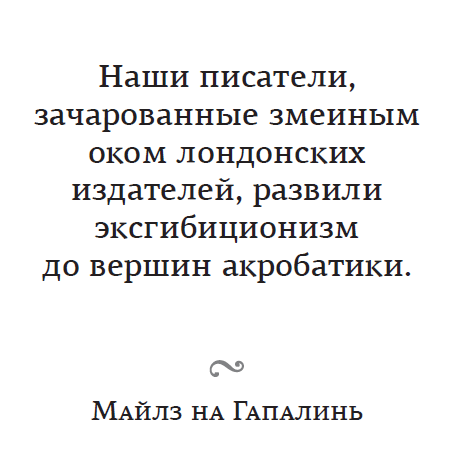

вся коллекция майлзовских елочных игрушек на пищевую елку

взяты в телевизор: журнал “Попишем” обнародовал список “главных” околокнижных сетевых источников рунета. формулировки у них там такие, что у меня теперь спрашивают, отчего это Боулз ничего нового не пишет. потому что он уже умер, чуваки

(зато интересно было оценить пользу означенного журнала – блогу это принесло трех подписчиков и сгенерило некоторое количество дополнительного трафика в течение суток, но эти сутки уже закончились; вот и вся польза от журнала “Попишем”, спасибо. конечно, но щеки этому изданию надувать все ж не стоит, мне кажется)

вот прекрасное: “Волшебный фонарь” о “ребенке Василии” (да, я его действительно перевел между тем, о судьбе перевода будет сообщаться дополнительно)

немного наших дальневосточных книжек в их естественной среде обитания (на книжной ярманке во Владивостоке). комментарии можно не читать, этот человек без ключа от слова “вообще”

ну и вот еще портрет в интерьере. самое оно читать Рока Бриннера в Транссибе

ну и в честь этого прекрасного дня вот вам гимн переводчиков

Filed under: talking animals

July 5, 2016

read and seen

The Second Reginald Bretnor Megapack: 14 Science Fiction & Mystery Novels and Short Stories by Reginald Bretnor

The Second Reginald Bretnor Megapack: 14 Science Fiction & Mystery Novels and Short Stories by Reginald Bretnor

My rating: 4 of 5 stars

Непонятно, почему швейцарский «подсознательный гений» Папа Шиммельхорн так и не стал до сих пор народным героем. 80-с-лишним летний бывший уборщик Женевского института высшей физики, наслушавшись Эйштейна и Юнга, теперь изобретает всякую великолепную фигню (типа антигравитационного устройства или черной дыры — портала в иное измерение; или фагота для гнурров из вчерашнего дня) — как правило, с часовыми механизмами внутри (потому что работает прорабом на фабрике часов с кукушками), — гоняется за «кисками» и говорит с изумительным акцентом. Две недели работы там он пропустил (потому что увлекся одной рыжей вдовой), и теперь его подсознание домысливает все эти конструкции при помощи ГиП. Вероятно, это и есть «русский след» Бретнора (за исключением не очень понятного персонажа из случайного отдельно стоящего типа-детективного романа, который дочитывать у меня не было сил).

Белый яд: Русская наркотическая проза первой трети ХХ века by A. Sherman

Белый яд: Русская наркотическая проза первой трети ХХ века by A. Sherman

My rating: 4 of 5 stars

Очерки нравов наркоманов начала прошлого века. Антология-то хорошая, только трипы у них скучные. Такое, видать, у них было время — недостаток визуальных раздражителей. В конце — очерки от неких основоположников карательной медицины.

The Bookshop That Floated Away by Sarah Henshaw

The Bookshop That Floated Away by Sarah Henshaw

My rating: 4 of 5 stars

В этой книжке три главных героя: книжная баржа (точнее, узкая лодка), слегка ебанутая и выпивающая девушка и книжки. К моему сожалению, в сочетании «книжная баржа» главное слово — «баржа», но все равно мемуар у Сары получился в меру занимательный. Нынешняя жизнь как есть в современной цивилизации вообще не очень интересна, и шансов на подлинное приключение у книжных червей немного (оттого они и книжные черви), поэтому Сара нашла в упорядоченной Англии ту щель и субкультуру, которая дала ей шанс вернуться в детство: реки и каналы.

А главное, конечно, в том, что детство не кончается никогда, и баржа для нее стала тем шалашом из одеял, домом на дереве, убежищем под столом, где так клево было читать книжки. Это располагает, хотя основной пафос мемуара — жизнь есть боль (особенно если ты слегка ебанут). Ну а из полезного: если вы хотите сделать заметный независимый книжный магазин, наверное, баржу себе заводить — все-таки чуточку радикально.

The Little Bookstore of Big Stone Gap: A Memoir of Friendship, Community, and the Uncommon Pleasure of a Good Book by Wendy Welch

The Little Bookstore of Big Stone Gap: A Memoir of Friendship, Community, and the Uncommon Pleasure of a Good Book by Wendy Welch

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасная, очень жизненная и жизнеутверждающая книжка — не только о книжках, конечно, но преимущественно о них, очень вдохновляет. На жизнь, само собой, — на чтение нас вдохновлять не нужно. В этих незатейливых житейских и читательских историях много правды и юмора, о стратегии и тактике основания книжного магазина в недружелюбном (поначалу) районе я уже не говорю (хотя там нет ничего такого, чего бы мы и так не знали). Но пример Уэнди и ее мужа крайне заразителен.

Secondhand Souls by Christopher Moore

Secondhand Souls by Christopher Moore

My rating: 5 of 5 stars

Сан-Фрэнсиско и вообще Калифорния Криса Мура – всегда как возвращение домой. Неизменное отдохновение. Нехило бы, конечно, добавить “Подержанные души” и “Койота” (с которым эта книжка связана так же, как и с “Грязной работой” и книжками про Хвойную бухту) ко всему калифорнийскому канону.

“Dead Like Me” мы пересмотрели, ну потому что любимое примерно навсегда, вот вам в связи с этим песенка, которую поет Реджи (узнаете ее? она тут с сестрой, но сестра эта – не Джордж)

Filed under: just so stories