Max Nemtsov's Blog, page 26

November 15, 2024

now, the news

выходит наконец первый из омнибусов Реймонда Карвера, над которым мы веселой гурьбой трудились в этом году. как искрометно шутят наши читатели, одна Бессмертная и шесть смертных. братство кольца практически

несколько дней провел с текстами вот этого поэта – из ее первой предыдущей и первой грядущей книжек. эфир с ней будет в декабре, следите за нашей рекламой

November 13, 2024

almost no accumulated news

нынешний букеровский лауреат – роман не то чтоб скверный, просто никакущий и неинтересный, я отказался его переводить для одного издательства несколько месяцев назад (да, это показатель нашего “литературного” чутья, конечно). кроме того, в россии его сейчас издать невозможно без цензуры (этому издателю я уже сделал в этом году одну актуалочку, которая легла на полку до лучших времен, которые никогда не настанут, а если и настанут, то это уже никому не будет интересно). так что лучше переводите нетленку “мертвых белых мужчин”, будьте прозорливы.

в этой связи – вот что когда-то писал Денис Безносов о романе Энн Майклз, который я все-таки перевел: я все хотел показать, но забывал (ресурс контролируется российским правительством, поэтому снаружи страны достигается через vpn)

теперь, по традиции, о читателях:

девушка с “книжками у меня в руках” постигает дилогию Таны Френч

некто постигает “Самого глупого ангела” Криса Мура

[image error]постижение удается не всем – вот пример неудачного и потешного (цитировать не буду, сами насладитесь, комментарии там тоже хороши)

но ладно Барт – публика вот и народного и доступного сэнсэя уже не способна осилить

но есть, есть еще люди с могучими читательскими планами

[image error]или, например, вот (хотя я честно полагал, что наш сибирский брат по разуму ее-то уж точно давно прочел)

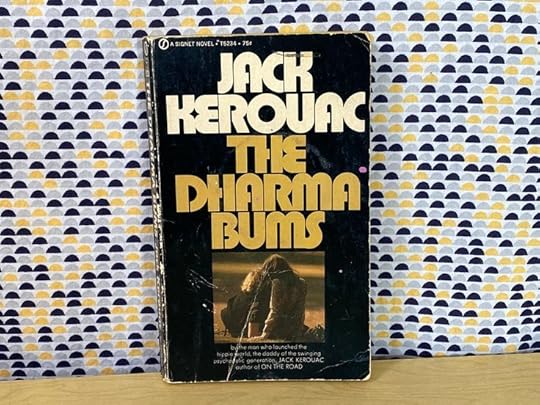

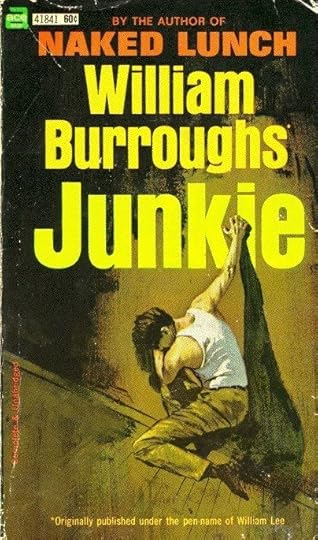

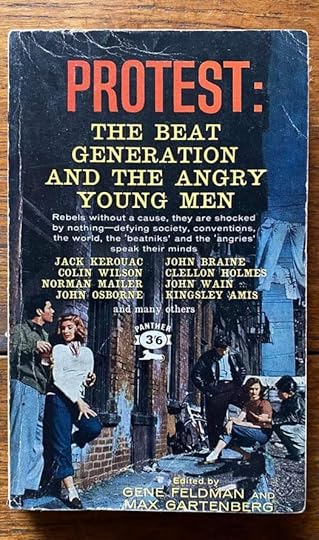

немного красивых обложек

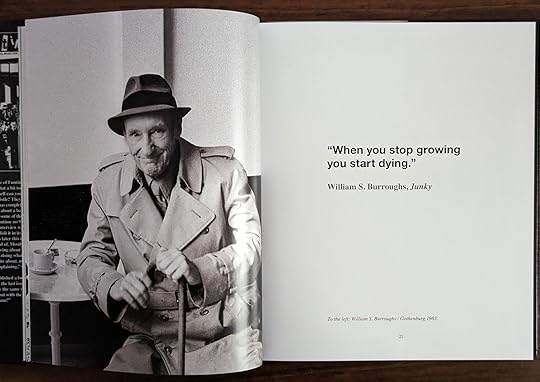

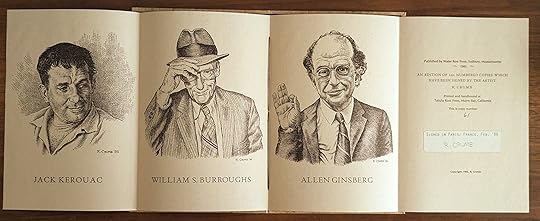

а вот такой антологии – совместно битников и сердитых – я не видел раньше, хотя она вполне логична, пусть и поверхностна

немного котика

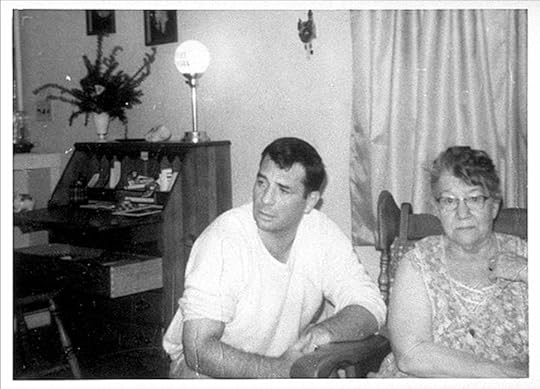

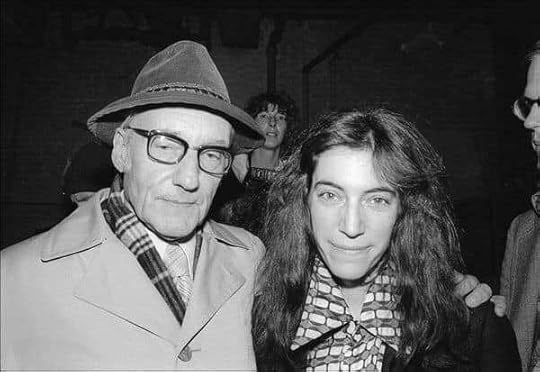

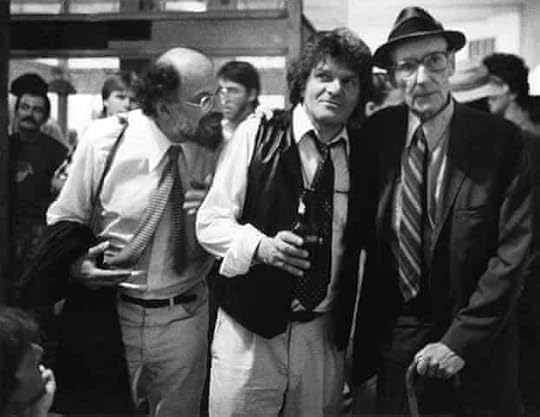

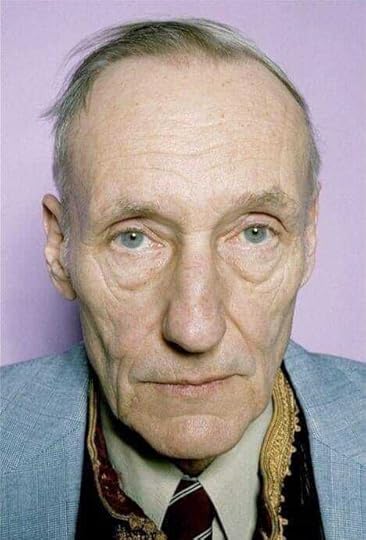

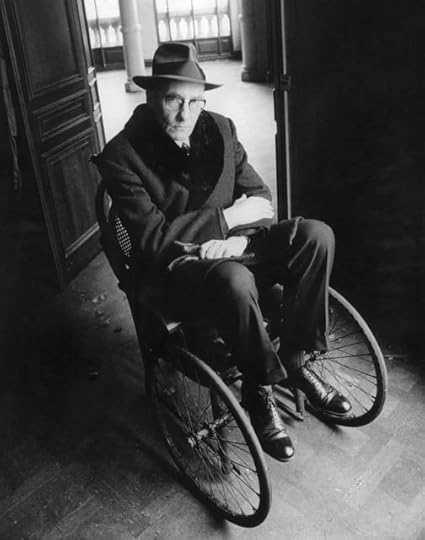

немного высокохудожественного деда (с некоторой молодежью, которая всегда к нему тянулась)

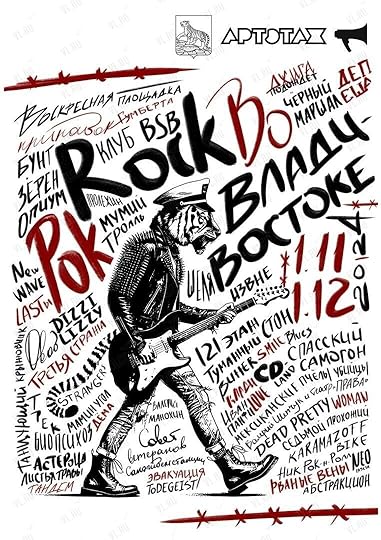

немного на другой ноте – судя по всему, рок-выставка в родном городе сосредоточена на том периоде, когда рока во Владивостоке уже почти не осталось, но Дёму помнят – и хорошо

November 12, 2024

some cultural results

Мы жили в Москве 1956-1980 by Раиса Орлова

My rating: 5 of 5 stars

продолжение мемуаров о мучительном прозрении совецкого интеллигента, только теперь с комментариями жены, не менее совецкой интеллигентки. выковыривание из себя раба – процесс некрасивый, и Копелев, как мы уже знаем, себя препарирует без жалости, оттого его свидетельства о жизни в совке и тем ценнее. хоть происходит это у нас на глазах и не без этакого стыдного самолюбования.

хотя общий совзверинец всей этой шушеры выведен здесь тоже неплохо, в общем, видно, кто чего стоит, и сквозь большевицкую ненадежность рассказчиков. и за вклад в демифологизацию 20х годов с этими их ебаными “комиссарами в пыльных шлемах” Копелевым, конечно, тоже надо сказать спасибо. ну и тут уже совершенно ясно прут на поверхность штампы и клише совстроя речи, все эти канцеляризмы и прочая речевая поебень. потому что, даже пиша о самых вроде бы дорогих им людях, они оба не могут избегнуть этого тухлого совецкого канцелярского воляпюка, как будто читают речь на поминках из президиума. …мало того, Копелев – еще и патриотический радетель за “лучшую будущность” России, ко всему прочему, а это верный маркер, а жена его местами впадала в оголтелое русофильство и русопятство, как многие евреи.

из смешного. я всегда подозревал по ее книжкам, что Анна Зегерс – какая-то редкостная бяка, а тут нашлось подтверждение:

“Там, в Бразилии, мы видели ритуальные пляски с шаманскими завываниями. Они исповедуют свои негритянские культы. Мне это неприятно.”

говорит она в передаче Орлокопелевых. понятно, что еще и пропущено через их имперскую призму, но вот поди ж ты. нам она тоже неприятна.

Евгения Гинзбург тоже предстает с довольно чудовищной стороны:

“Ну, знаете, так можно далеко зайти. Например, оправдывать гомосексуализм или марихуану. В лагере я больше понимала женщин, которые спали с охранниками, чем лесбиянок или педерастов.”

(дальше становится понятно, что она еще и расистка и антисемитка, как ни странно). и ведь для Орлокопелевых это нормально: какое время, такая и диссида. весь этот зверинец совлита если не впрямую мерзок, конечно, то достаточно отвратителен.

однако Копелевский конспект сталинских зачисток истории и культуры (сведение их к шовинизму и сингулярности), а также внедрения скреп, начиная с 1946 года, – это прямо оригинал нынешней вакханалии. еще раз убеждаешься, что нынешняя чекистская шелупонь ничего своего придумать не способна (не то чтобы у той перхоти на погонах имелись мозги, конечно, но сейчас умения мыслить еще меньше).

также мимоходом здесь обозначается основной принцип т.н. “совецкой школы перевода”: его сформулировал в 1957м не Чуковский, не Маршак и не Кашкин, а завотделом культуры ЦК КПСС Поликарпов, который позже будет травить Пастернака:

“Мы, конечно, должны знакомить наших читателей с буржуазной литературой. В ней содержится и кое-что приемлемое для нас. Надо подходить не догматически…

Сперва мне казалось, что можно кое-что исправить путем свободного перевода.”

вот как они это стали называть – “свободный перевод”. вот откуда выросло то, что выросло и продолжает насаждаться всей этой компанией торговцев воздухом.

зато рассуждения Копелева о Сэлинджере и конкретно Холдене Колфилде показательно бредовы. начать с того, что юного мудака ХК он “душевно природняет” к Маленькому Принцу. классовое мышление и остаточный марксизм не дают нашему литературоведу увидеть, что это совершенно разные типы не только характеров, но и общественных схем. насладимся ж:

“И душевно родственен ему [МП] Холден Колфилд, неказистый антигерой Сэлинджера — школьник, сбежавший на три дня в Нью-Йорк, беспомощный юноша, одинокий, затерявшийся в огромном городе, которого он боится. Его болезненно ранит любое столкновение с ложью, грубостью, самоуверенным своекорыстием. Его приводит в отчаяние его собственное бессилие противостоять злу. Но вопреки всему, он хотел бы помогать тем, кто еще слабее, чем он, оберегать детей, играющих над пропастью во ржи… Он просто не может примиряться с общепринятым лицемерием, с «показухой», тоскует по настоящей любви, по настоящей дружбе.

Маленький принц и Холден Колфилд внесли в нашу жизнь новое дыхание, вернее, помогли пробиться наружу тому живому дыханию человечности, простой доброты и простой справедливости, которые извечно жили в русской словесности и живут даже в подавленных, изуродованных человеческих душах.”

эта хуйня, как видим, проистекает исключительно из искаженного перевода РРК. не говоря уже о великодержавном понимании “русской словесности”. но история с “Ржой” приобретает новый поворот. оказывается:

“Опубликовать «Над пропастью во ржи» редакция «Иностранной литературы» реши лась только с послесловием известной советской писательницы Веры Пановой. И когда она уже написала, от нее потребовали дополнительно вставить хотя бы несколько фраз, осуждающих аморальность героя и авторскую склонность к декадансу.”

вот в чем один из истоков известного анекдота Довлатова про “Как это страшно”.

вот еще занимательное из мира худперевода:

“Татьяна Литвинова вспоминает:

«Корнею Ивановичу Чуковскому очень не нравилась моя — такая минимальная! — замешанность в диссидентском движении, и не только потому, что он за меня тревожился, но он считал, что очень неправильно для человека, который несет какой-то культурный заряд, тратить себя на трибуну… что самое главное во все времена истории народа — делать то, что именно ты можешь. Он считал, что хорошая книга, переведенная мною, гораздо важнее, чем выступление на суде».”

а вот про Чуковского смешное:

“Дискуссией руководил Михаил Михайлович Морозов, заведующий кабинетом Шекспира при ВТО. Он был тогда — не только для меня — самым авторитетным шекспироведом и явно благоволил Радловой. В кулуарных доверительных разговорах он давал понять: Чуковский набросился на Радлову теперь, хотя переводы опубликованы давно, потому что ее некогда похвалил Радек, которого недавно осудили в процессе «Троцкистско-бухаринского центра», и, вероятно, теперь никто не осмелится заступиться. А сам Чуковский и его сын хотят либо заново переводить, Шекспира, либо редактировать старые переводы. «Корней — хитрейшая бестия, ничего не делает без расчета…»”

Чуковский, на самом деле, – это такая помесь Чаковского и Михалкова. в мемуарах, несмотря на сдержанность тона авторов, к концу прямо-таки переходящей в лизоблюдство и пресмыкательство, предстает ушлым и довольно неприятным непотопляемым субъектом (как, собственно, и другой непотопляемый оппортунист и “сцепщик эпох”, Шкловский – зло, необходимое для развития русской литературы).

ну и вот еще из мира худперевода – мнение американистки Орловой в 80х:

“Великолепно теперь переводят наши молодые. Старые переводы сегодня выглядят, как бревна. Хорошие переводчики для русского слова делают больше, чем многие бездари с их «оригинальными» произведениями.”

из прочих “цеховых” очерков хорош короткий о Ленине Зониной – потому что о ней вообще мало кто вспоминал, как ни странно, а она была переводчиком несомненно знаковым и культовым и настоящим героем культурного подполья:

“Она не была причастна ни к каким оппозиционным (диссидентским) кружкам или течениям и никогда не про тивопоставляла себя властям. Не только из чувства само сохранения и ответственности за семью, но и потому, что считала открытое сопротивление безнадежным. И потому, что не хотела подчиняться никакой групповой дисципли не,— любая коллективная общественная деятельность была ей противопоказана. И потому, что смысл своей жизни, свой гражданский долг видела в ином. Она не раз говорила, что в истории русской и мировой культуры нужны не только усилия мятежников и трибунов; в самые мрачные поры не обходимы и те, кого призывал Брюсов: «…унесем зажжен ные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры…» Вот это и есть наше дело — «пронести светы».”

не ко мне одному многие французы пришли через нее.

Мы жили в Кёльне by Лев Копелев

My rating: 4 of 5 stars

очень трогательно и полезно – и как наставление старших собратьев по эмиграции, и как вдохновляющий мемуар о ценности и прекрасности “родины по выбору”.

а, гм, скорее трогательны, а не полезны впечатления Раисы, для которой жизнь вне ссср была в новиночку (ну, там весь обычный набор впечатлений и стенаний – она вообще выглядит ужасно дремучей, узколобой и предвзятой; могу представить, что она писала об американской литературе), и ее рыдания по поводу лишения совецкого гражданства (в этом, конечно, разница совецких людей и… постсовецких, нынешних; не знаю, кто стал бы сейчас по такому поводу прям рыдать; но и мир тогда был разрозненней). оба они даже наедине с собой бывали ужасно банальны.

хотя, конечно, надо признать, что для Орлокопелевых дорога в эмиграцию была, в общем, устлана розами (жизнь в мск после какого-то рубежа тоже была вполне зачарованна).

зато вот забавное наблюдение Копелева:

“…стараюсь доказать, что Горький едва ли ни единственный настоящий русский буржуазный писатель. В его «босячестве» больше от купецкого озорства, чем от «пролетарскости», или в этом сказываются особенности именно российских пролетариев в сравнении с оседлыми западными? Но ведь в США тоже бродяжьи традиции, правда, в свободной стране.”

– которое только портится монокультурностью. про “бродяжьи традиции США” лучше было б и промолчать.

но эпистолярная часть очень познавательна: удивительная внутренняя жизнь прогрессивной московской (сиречь привилегированной по определению) интеллигенции в начале 80х (хоть и не без мусора и пустословия идеалистического марксизма), натурально энциклопедия настроений со множеством узнаваемых маркеров: от коллективных радений над свежим Айтматовым с его “манкуртами” и массового чтения Булгакова или какого-нибудь Гранина до духовных метаний и богоискательства и палестины г.м., все, блин, знакомо, все как было у всех во времена начала т.н. гласности:

“…А вот очередному сборнику Д.Самойлова опять (в который уже раз!) не повезло.го Тираж — всего 50.000 экз. Достать невозможно.”

вот, например, один из их корреспондентов – об имперскости Пушкина:

“…письмо Вяземскому от 1-го июня 1831 года: «…Все это хорошо в поэтическом отношении — но все-таки их (поляков) надобно задушить и наша медлительность мучительна».”

– и прочих “лучших умов” применительно к польским восстаниям:

“Я знаю, что Пушкин, увы, был не одинок, далеко не одинок (имея в виду, конечно, лучшие умы). Юный Лермонтов, юный Бакунин, сосланный на Кавказ Николай Бестужев. Не кто иной, как Николай Тургенев — блестящий и непримиримый, один из подлинно идейных вождей декабристов, не случайно приговоренный заочно к смертной казни, сказал: «Чувство к отечеству должно быть сильнее в гражданине чувства к человечеству».”

поэтому все эти нынешие стоны о классиках не сказать что совсем не оправданы. вполне по-мудацки они относились борьбе за свободу: она разрешалась только титульной нации.

и вот актуальное:

“Спор возник с первого же вопроса, заданного Марион: насколько литература и духовная культура предохраняет от озверения? Пушкин и Толстой не помешали Сталину, а Гете и Шиллер — Гитлеру. Марион [Денхоф] сказала: «Ведь все, о чем пишешь и говоришь ты, относится лишь к небольшому числу интеллигентов, людей вашего круга. Так и у нас было при нацизме. Дома мы жили другой жизнью, но за стенами наших домов хозяйничали они и массы фанатизированных ими».”

ну и прогностическая сила Копелева велика, хотя тут не нужно быть семипятен на лбу – это запись от 6 июня 1988 г.:

“Если они придут к власти, эти черные золоченые и золотые, бородатые, благообразные, сытые, — эта новая или ново-старая номенклатура, может оказаться хуже, чем было при «застое». Они будут убивать истово, исступленно, напоказ и вместе с тем холодно, расчетливо.”

все и стало по слову его.

говоря технически, в книжке есть опечатки и явно не исправленные ошибки авторов, не говоря о вполне идиосинкратической топонимике и ономастике, которые порой неузнаваемы. т.е. редактуры никакой явно не было, а жаль.

ну, какой город, такие в нем и сверхгерои. в смысле, чего можно было ждать от Филадельфии. хотя кино детское, милое, вполне дурацкое, хоть, конечно, и не без повесточки (простите, но я как-то всерьез к политкорректной ахинее для детей не могу, это, хоть и с человечьим лицом, но все-таки политработа на уровне дебильного классного часа)

еще более детский мультик о пропаганде семейных ценностей + мифология, какой ее видно из Филадельфии. только теперь с единорогами. один из тех фильмов, где персонажи получают ценную инфу, разглядывая картинки в книжках.

чем дальше, тем франшиза шизовее (хорошее дело франШизой не назовут) и глупее, а заодно и предсказуемее, потому что сюжеты ходят кругами. только тут теперь семейные ценности с мексиканским оттенком. мексиканцы ведут себя при этом как дети-дебилы. вполне оскорбительное для мексиканцев кино.

гениальное кино по всем параметрам. не только ревизионистская фантазия на темы комикса, главное в нем – это реалистические и реальные характеры, а вовсе не мифология той вселенной. стилистически вообще, конечно, тут намешано много что – и “Гнездо кукушки”, и судебные драмы в ассортименте, и Баз Лурмен. ругают за опереточность, но в том-то весь смысл, что все завязано на музыку, в этом великая правда этой жизни и т.н. (не обязательно) “американской” мечты, а любой культуры, симулякров.

Хоакин Феникс, похоже, действительно лучший актер современности, Леди Гага хоть и скверная Харли Куинн, но неплохая и вполне зрелищная актриса фенотипа Инны Чуриковой (та бы тоже была тут уместна). также прекрасны Стив Куган и Джеки Глисон.

кино совершено прекрасное, надо сказать, лихое, остроумное и трогательное одновременно, с изобретательными поворотами фабулы. достойное продолжение канона

беспомощная узбецкая ахинея “из заграничной жызни”, только под заграницей явно имеется в виду условный агавнистан. кино сосет не только со сценарной, режиссерской и операторской точек зрения, но и с исполнительской, потому что все персонажи вне зависимости от их национальностей (а там их с десяток, если не больше) говорят на одном и том же мертвом совецком канцелярском воляпюке, как роботы из сельской высокохудожественной самодеятельности. о вменяемости сюжета говорить не приходится, потому что это обычный андроповский фальшак.

а это еще сталинский фальшак: этническая консерва с маниакальным вниманием к еде (кино-то 1938 года, поэтому населению нужно рассказать, что никакого голодомора не было, у нас все изобильно и благополучно). во всем остальном – полный набор: арийского вида фарфоровые красотки, слащавые парубки, дребезжащие завывания под ужасную пронзительную музыку, крестьяне если не полные олигофрены, то слабоумные дети. они даже пить горилку не умеют, зато постоянно жрут как не в себя, сопровождая чревоугодие и гортанобесие примитивным телесным юмором. короче, совецкий рай потребительства с ключевой фразой: “Сколь вэликолэпно усэ… сие” (да, фильма исполняется на украинском языке). только цыганки хороши (впрочем не уверен, что у Гоголя были цыганки).

написанный, снятый и сыгранный на отъебись капустник на уровне клубной самодеятельности, хотя изначальный текст, судя по некоторым репликам, был, возможно, и неплох. все несколько спасает музыка Крылатова, в которой опознаются мотивы крылатых, конечно же, качелей.

удивительно, что я не видел его раньше. Карпентер, конечно, мастер старого-доброго уютного кина, а Лавкрафт только выигрывает от фантазий на свои темы (хотя тут, понятно, затесался еще и Эйкмен).

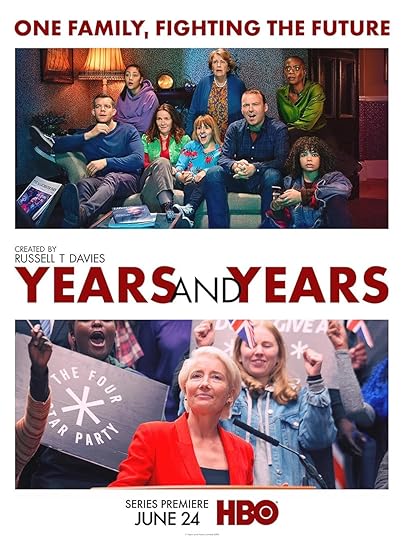

излюбленный жанр британского тв (и Джонатана Коу) – история семьи, на сей раз – в фантастике ближнего прицела. настолько ближнего, что делается страшновато. но все очень смотрибельны. (но это мы пока не досмотрели, в процессе)

November 10, 2024

some more work done

вчера закончил вчерне вот эту повесть:

Held by Anne Michaels

My rating: 5 of 5 stars

проза поэта, по необходимости напоминает Дженет Уинтерсон – и подачей, и тональностью. разрозненный гобелен, если не мозаика, вольная и причудливая, как ритмы дыханья. а еще, конечно, – прозу Леонарда Коэна, там такой же нерв. и сверхъестественная точность оттенка, смысла, выражения, ничего приблизительного, хотя казалось бы.

и еще тут привет из мира “Противоденствия”, только в виде не Теслы, а Мари Кюри. и это, конечно, очень европейская повесть.

при этом почти все лирико-философские построения авторессы имеют хоть какой-то смысл, даже как риторические вопросы и фигуры красноречия, только если делать вид, что на белом свете никакого буддизма не существует. что, конечно же, типично для этой очень западной культуры.

что изображено на фигуративных обложках, я не знаю, к тексту это имеет очень косвенное отношение

вот вам по этому поводу два прекрасных дуэта, тоже по касательной к тексту:

November 9, 2024

somewhat belated

несколько дней назад вышел 14/15 номер ROAR, а еще немного погодя ликвидировалась поломка и нам явилась его англоверсия. мы немного поучаствовали:

– подборка стихотворений Виталия Зимакова (переводил Мх)

– подборка стихотворений Алены Максаковой (переводил Мх)

– подборка стихотворений Натальи Бесхлебной (переводила Шаши)

мне кажется, мы молодцы

And Now for Something Completely Different, как известно кто говорил. How to Recognise Different Types of Trees From Quite a Long Way Away издательство I’m a Lumberjack and I’m OK “Гнездо Найди Лесоруба” запускает бумажную версию сайта Найди Пинчона. что будет внутри, я не знаю: на сайте, когда я туда смотрел в последний раз, было полно ошибок, фантазий и домыслов. к нам за наработанными материалами никто не обращался.

только это не турпилоквенция, а редупликация (при чем тут Бен Элтон, я немножко не понимаю, но, видимо, так и надо)

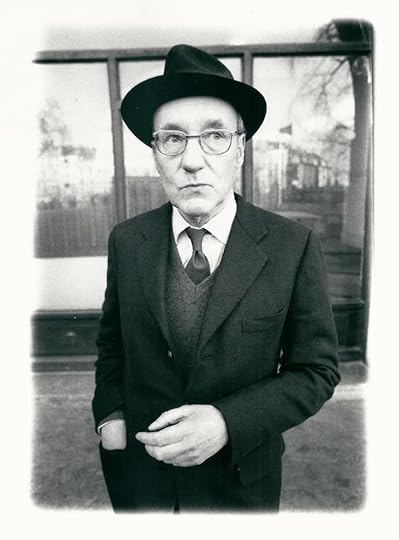

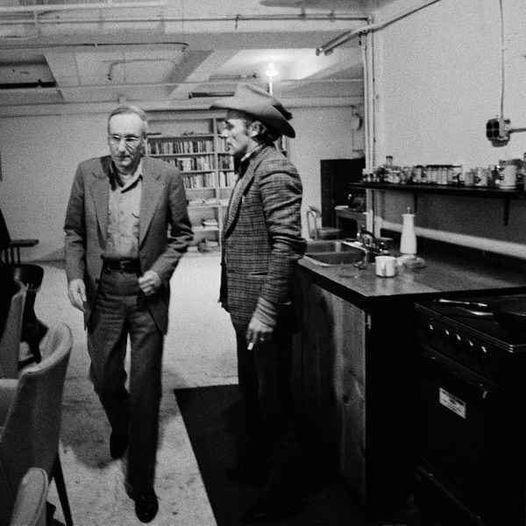

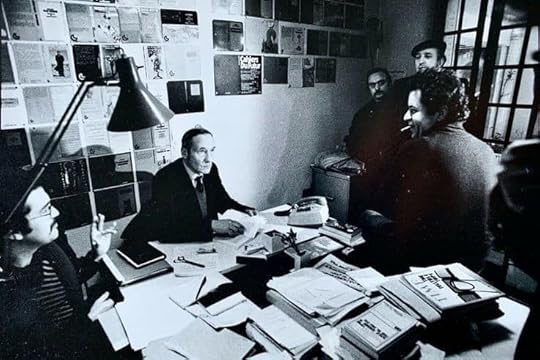

вот вам лучше еще пара обложек деда, одна – от издательства “Хануман” (см. раньше)

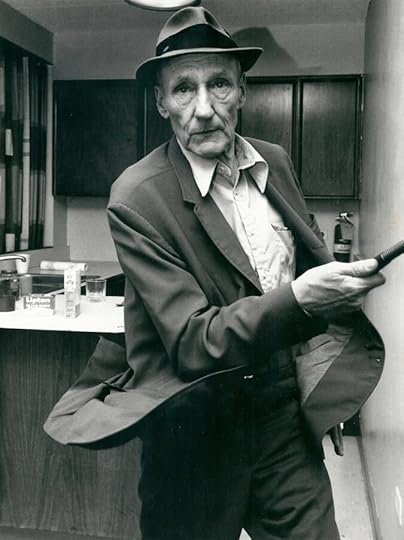

деда много не бывает

November 8, 2024

The Angel of the National Hangover

одна из лучших у БГ, как по мне, и я давно к этому шел, а тут на днях за пару вечеров сделал

The Angel of the National Hangover

by Boris Grebenshchikov

The 7th of November is now past

All noise of merrymaking’s getting lower

Yet someone moves in circles all around the stand I make my last—

Must be the angel of the national hangover

His wings droop like a very wet moustache

He smells of something dismal, bleak and sour

The gilded clock at the main tower chimes again with its loud crush

And citizens want only beer in power

It happens so that nothing’s there to say

Everything real is wingless, bent and bitten

And it’s impossible to move or even live a single day

And all of us are helpless like a kitten

The enemy puts poison in our slop

Wishing our feasts and drinking to be over

Yet someone blesses the whole land so that we would never stop

Saved by the angel of the national hangover

November 7, 2024

no news 2day

разве что какая-то изобретательная читательница развивает гастрономическую метафору

[image error]впрочем роман своими словами она тоже описывает

и еще красивого покажем

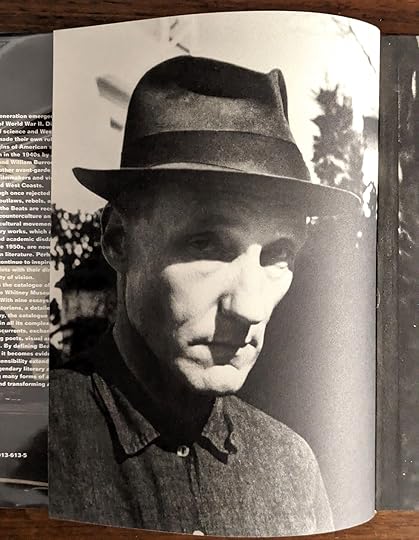

без деда нынче никак

котик в интерьерах – зацените телевизор и обои (и да, интересно, конечно, пошуршать пластинками на полке, но я примерно представляю, что там)

просто котик

ну и великий Крамб

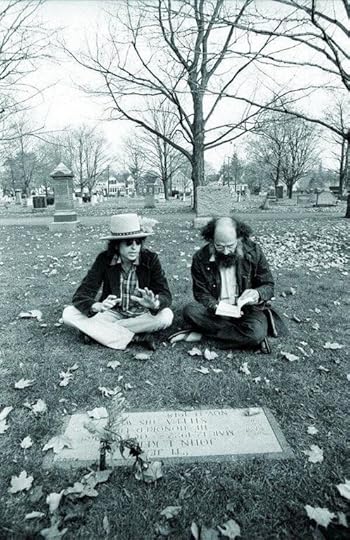

известные люди, известное место

маленький концерт одной песни (таких сейчас больше не сочиняют) – “Что-то холодно”

и 40 лет спустя

November 6, 2024

more news have more luck

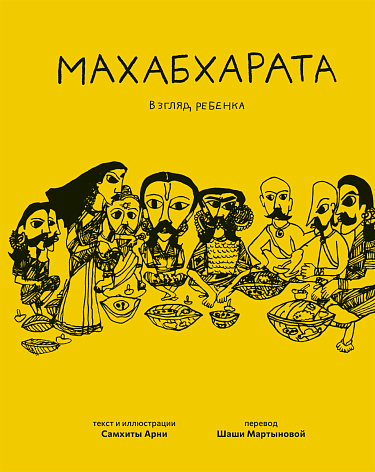

в “Самокате” вышла детская “Махабхарата“

стоит, как породистый конь, но красивая

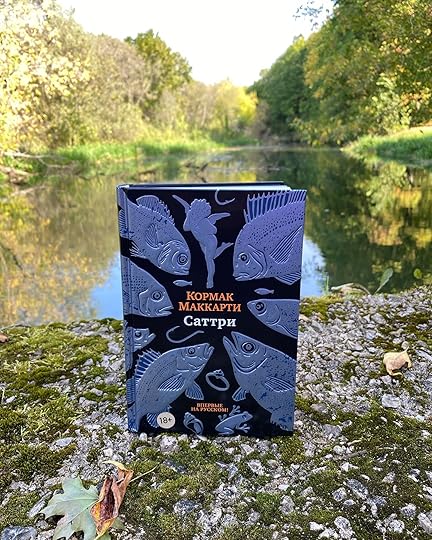

а в “Бабель Тель-Авив” завезли не только “Саттри” Кормака Маккарти…

…но и “Птичек” Фланна О Брайена

перевыходит “Золотое подполье” Кушнира – с картинкой от пятого номера =ДВР= на обложке

а здесь некая “Библиотека им. Смурыгиной” считает “Охоту на овец” сэнсэя “страшилкой”, допрыгались

но не все так скверно – вот добрая читательница о “Саттри” же

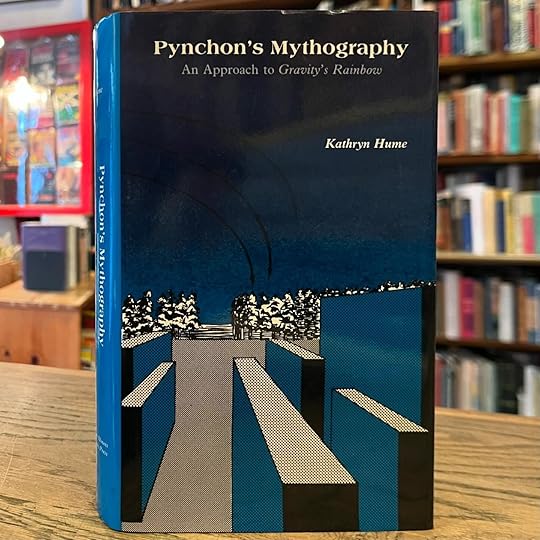

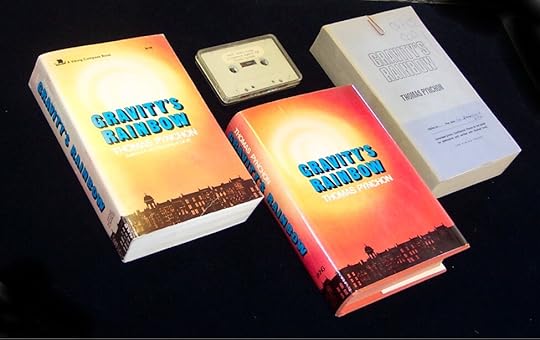

полезное чтение о “Радуге“

еще обложек и корешков вам напоказываем

все утро слушаем прекрасную новую пластинку Кристи Мура – вот одна песенка оттуда. об Украине

November 1, 2024

some news have all the luck

вчера на канале “Внутренняя Ирландия” состоялась премьера обложки переиздания “Ирландских чудных сказаний” Стивенза (с оригинальными иллюстрациями Рэкэма). этим ознаменована 1001-я ночь: Шаши рассказывает, что станет с книжкой дальше, но уже понятно, что это будет дорогой раритет

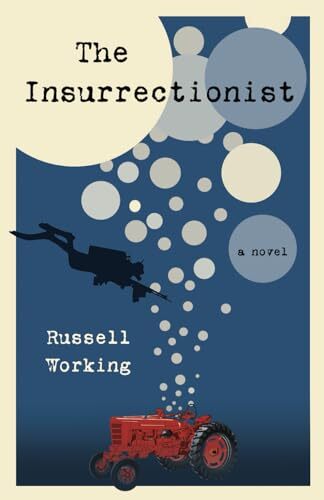

между тем издатель начал рассказывать о романе Расселла Уоркинга “Повстанец“

вот обещанный эфир с Джоном Уинном, автором песенки о родном городе. а вот ее текст

кстати, о нем – о родном городе. вчера в “Артэтаже” открылась вот такая выставка, будет там месяц. тут небольшой фотореп, а тут видео (вполне дурацкое, надо сказать)

[image error]но мы отвлеклись, продолжим. “фантомы” разложили книжки веером – а вот где их можно взять:

[image error]

ну и на каких-то “Диких ягодках“

здесь же “Другими словами” продолжает фанатеть по “Охотнику“

а вот и прекрасное: Коля Караев заслуженно (но деликатно) ругает “Паприку” Цуцуи (да, нам самим до сих пор неловко ее вспоминать – мы-то в выражениях тогда не стеснялись)

зато у нас тут вот что – вместе с интервью редактора

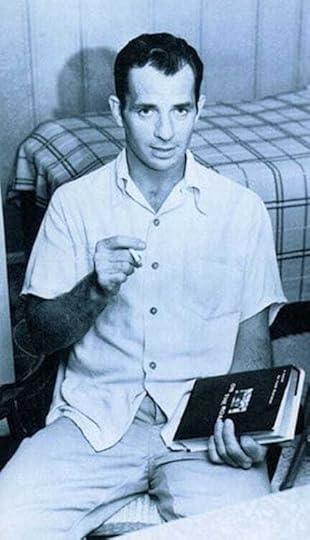

дом Керуака во Флориде…

…и его детали

“Some of the Dharma“. Beati i Beat, perché loro è il regno della poesia

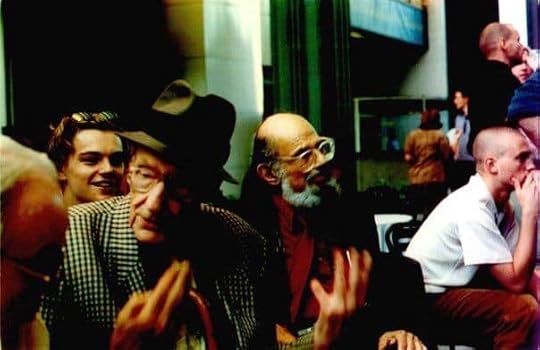

ну и дед с молодежью

ну и ирландское кино, раз уж так

our 2 bits of pro bono

сдал вчера издателю отредактированный текст вот этого романа, написанного моим старым другом Расселлом Уоркингом (его блог – рекомендую) и переведенный его женой, моим еще более старым другом Нонной. выходит он у Гоши Урушадзе во Freedom Letters, потому что ни одно другое русскоязычное издательство издавать его бы не осмелилось (почему – вы поймете, когда прочтете роман). обложку я уже видел (две, обе прекрасны), и во благовременье покажу вам. я не только редактировал перевод, но и написал нечто вроде расширенного блёрба/предисловьица. вот его покажу сейчас:

Кислотно-щелочная злейшая сатира на нынешние времена, по сравнению с которой многое написанное в том же ключе выглядит розовой ванилью и единорожьими экскрементами. Это, в общем, как Бен Элтон на спидах в кубе, чтоб вы понимали, а степень Оруэлловости я даже представить не умею. И, несомненно, книга эта занимает свое место в долгой и уважаемой традиции: от «Скромного предложения» Джонатана Свифта до «Сговора остолопов» Джона Кеннеди Тула и «Парламента блядей» П. Дж. О’Рурка: не играет роли, на «правых» или на «левых» позициях стоит автор, главное — он против тотального правящего идиотизма и процветающего во всем мире безумия.

Яд сарказма брызжет на все вокруг, преимущественно, конечно, — на труп журналистики, этого «сторожевого пса демократии» и «четвертой власти». И это поистине прекрасно, пока не становится довольно трагично. Однако и с трагедией абсурд отнюдь не заканчивается, а выходит прямо-таки в стратосферу. Дополнительная прелесть романа, конечно, еще и в том, что автор, досконально знающий всю американскую журналистику как с лицевой, так и с изнаночной сторон, буквально не дает нам продыху, громоздя одну весьма правдоподобную нелепицу на другую. В нынешнем мире не осталось тихих идиллических уголков, даже в собственной голове. И понятно, что сатиризованная полицейская «пробужденно-нетерпимая» Америка с ее Трампом и Байденом нескольких лет назад — это реальная фашистская Россия нынешнего дня с ее кровавым кишечнополостным диктатором. Параллель эта сейчас очевидна и наглядна, хотя в романе больше высмеивается Белоруссия не менее кровавого и мерзкого «картопельного батьки». И чем глубже читатель проваливается в текст романа, тем жутче становится, потому что все это уже не шутка. Нам предстоит доживать в совершенно сбрендившем мире, где все встало с ног на голову и вывернулось наизнанку. Мораль же (а в сатире непременно должна быть мораль) тут простая: на какие бы компромиссы с властью условный ты ни шел, власть условного тебя непременно отымеет во все отверстия. Без вариантов, с особой жестокостью и в особо извращенной форме. См. «Улитку на склоне» братьев Стругацких, к примеру, если мне на слово не верите.

остальные новости – завтра (они есть)

а пока – тематическая песенка: