Max Nemtsov's Blog, page 244

February 3, 2017

a round for all my friends

затесался в компанию приличных людей поговорить об Илье

эфир на радио КВОО – неповторимым грудным голосом (тм) поговорить не получилось, вышел звонкий пионерский тенорок, но уж как есть

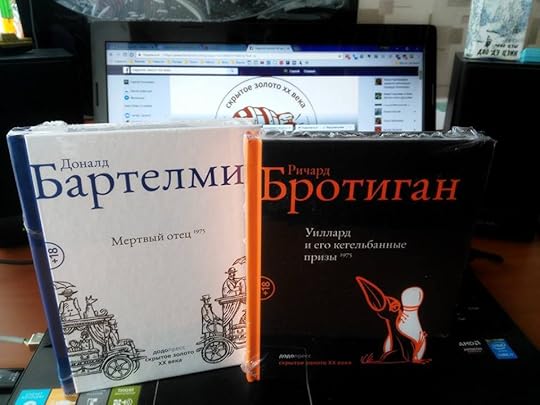

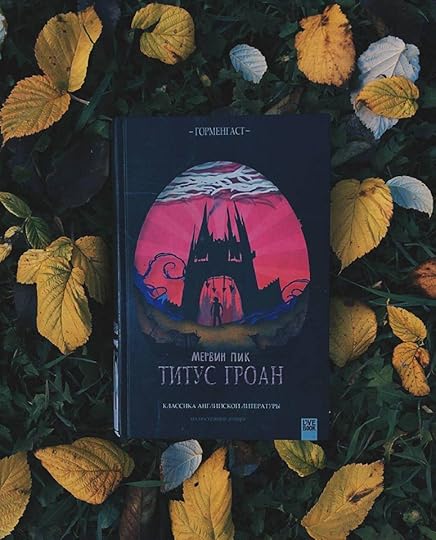

портрет наших книжек в братском контексте

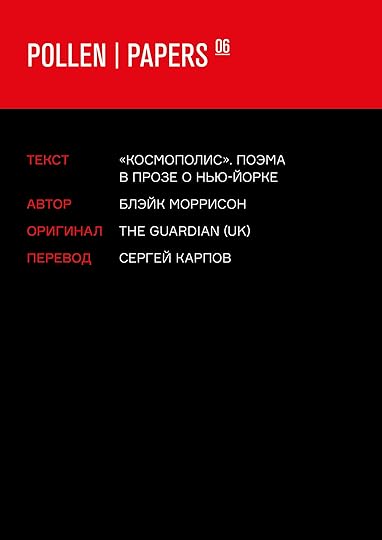

“Космополь” Делилло в “Пыльце”

ждем обещанного тройного альбома

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 2, 2017

back to normal

сегодня в Голосе Омара – воспоминания о книге Мильчина “О редактировании и редакторах”

мотивационный плакат от Владимира Вертинского

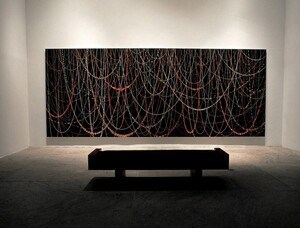

не помню, показывал или нет – это “Радуга тяготения” Фреда Томаселли. в ней участвуют пилюли

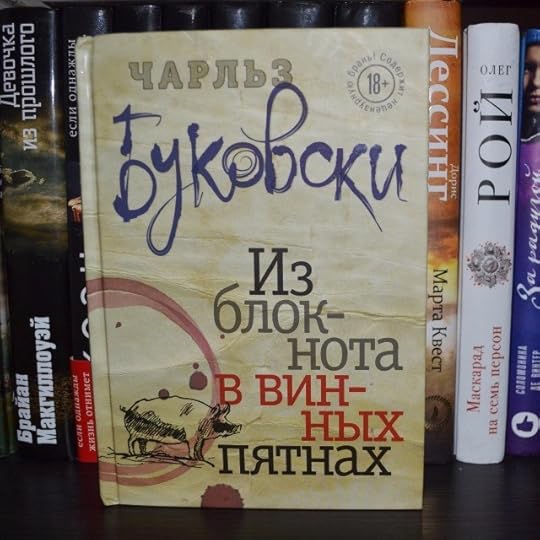

а с этим читателем “Женщин” Буковски я не соглашусь. самое плохое, что есть в этой книге – это ее читатели. не все, конечно, а вот такие, стыдливые. и такие, кто задает сам себе подобные вопросы

немножко по поводу наших зимних странствий. такой город мне бы понравился больше, чесгря (хотя кажется, что камни там те же, но нет). а такой и сейчас ок:

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 1, 2017

some performing arts

и пара отзывов в “лабиринте”, но какие-то вялые

а вот важное – Доджа и Хьюго осталось совсем мало, так что поспешите, если кто-то еще нет

наши удивительные досуги – в четверг разговариваем по орегонскому радио с Кеном Джоунзом о Пинчоне

еще немного прикладного пинчоноведения:

How Thomas Pynchon Turned Seattle Into Nazi Germany

Майкл Шейбон о ланче с Пинчоном (среди прочего)

ну и вот наконец песенка, которая запросто может стать нашим новым гимном (после “Великой песни безразличия” Боба Гелдофа)

Filed under: pyncholalia, talking animals

January 31, 2017

brief & various

пополнение в Баре Тома Пинчона

Ричард Бротиган – Странно е колко прости неща стават в живота, докато ние ставаме все по-сложни. болгарские журналисты на сей раз доставили: „Уилард и неговите кипящи трофеи: Перверзна мистерия“. кипящи! boiling, стало быть

…навстречу панки выходят в панамке: почетного упоминания удостоились Хенри Роллинз вкратце, “Мужчины без женщин” Мураками и “Все равно тебе водить” Куликкьи

Filed under: just so stories, pyncholalia

January 30, 2017

brief line

если кому интересно, кто такой Алфред Юдокус Квак, то вам сюда:

ну и немного от наших преданных читателей:

– о “Женщинах” Буковски, размышления

– там же – о “Стране чудес без тормозов” Мураками

– там же – “Она же Грейс” Маргарет Этвуд

(вообще удивительный это ресурс, побольше б таких, хоть и анонимных)

– еще вкратце о “Женщинах”

– ну и в очередной раз “Самый глупый ангел” для самых умных читателей

пара номеров в прекрасном жанре мэш-апа – этот давно любим, Высоцкий и Дилан:

а это новое (коллектив из родного города, я и не знал про такой): Вертинский с уклоном в Хоронько (который примерно все мэшапит) и Нирвана в акустике

Filed under: just so stories, talking animals

January 29, 2017

a trick of light

на Радио Голос Омара – наш сезонный литературный концерт (об именах, как обещано)

приятный портрет некоторых книжек в контексте (Силверстин еще есть тут, если что)

и еще одна книжка в натюрморте (с некоторым даже отзывом)

а вот в коллекцию старенький отзыв на “Короля” Бартелми

еще дополнительного чтения к “Скрытому золоту ХХ века”: другое эпохальное интервью Томаса Макгуэйна (1984)

музыка и Пинчон: La obra de Thomas Pynchon: un poema sinfónico para banda de surf y orquesta

на удивление симпатичный отзыв о “Крае навылет” Пинчона (комментаторы, конечно, тоже подтянулись)

а тут читатель разбирается в “Бродягах Дхармы” Керуака

ну и голос “всякой хуйни” (тм): Итак, те, кто когда-либо читал Кристофера Мура, знают о том, что его книги кишат матом, насилием, пошлостью, жестокостью, черным юмором и сальностями, маньяками и фантазией сумасшедшего… это про “Самого глупого ангела” (для самых глупых читателей)

Filed under: pyncholalia, talking animals

January 27, 2017

first things first

отмечаем выход “Мертвого отца” и ДР Кэрролла уже сегодня

в Голосе Омара сегодня же – воспоминания о чтении Ивана Елагина

42-я серия подкаста “Пинчон на публике” – 2-й эпизод 3-й части

юное шушшештво о “Мэгги Кэссиди”: …это была за мука. Раздражение не утихало до самого конца. не надо переоценивать возрастного восприятия Керуака. очень надеюсь, что у Керака станет одним читателем меньше

зато у “Самого глупого ангела” Криса Мура – больше

Filed under: pyncholalia, talking animals

January 26, 2017

left to imagination

выходит вот – два перевода под одной обложкой: РРК и ВПС

двойной портрет из Владивостока (наследие Рюрика Тушкина)

а тут Гроверд1 – о “Мертвом отце” Бартелми

“Пыльца” продолжает свой безнадежный крестовый поход за правильную литературу

дополнительное чтение:

– историческое интервью Томаса Макгуэйна “Парижскому обозрению” (1985)

– один из лучших разборов его стиля и творчества

от Алана Джейкобза из “Новой Атлантиды” – загадки Пинчона

от Василия Авченко – начало краткого гида по ДВ-литературе. а) посмотрим, будет ли продолжение (моя версия: вряд ли), б) с хорошей точностью, список все равно будет сильно неполон

Духовно Богатая Дева силится постичь “Одинокого странника” Керуака

еще одна ДБД проделывает то же с “Женщинами” Хэнка

но есть и другие читатели: о “Почтамте” его же

меж тем Мик Харви прекрасно пересказывает Сержа Гензбура по-английски

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

January 25, 2017

our recreations

Jerusalem by Alan Moore

Jerusalem by Alan Moore

My rating: 5 of 5 stars

Любые попытки описать этот роман неизбежно окажутся полны спойлеров, но я попробую. Наверняка это лучший роман нынешнего века so far — 4-мерный иероглиф огромной любви к родному городу, книга о времени, старении, памяти, смерти, огромная пространственная открытка, где на старый дагерротип накладывается новый цифровой снимок. Визуальные эффекты в романе часто таковы и есть.

Поразительной художественной силой памяти (или силой художественной памяти) Мур детально воссоздает то место, которое любит (и где всю жизнь живет), ощутимо, до хруста под пальцами, звона в ушах и запаха в ноздрях. Много бы я отдал за то, чтобы о моем родном городе кто-то так написал (сам-то вряд ли, чего нет, того нет): потому что и сам во всякое возвращение туда ищу его свой, тот, поначалу не нахожу, но потом он постепенно все же проступает, с каждым разом его становится все меньше, он стирается и проваливается под новыми слоями. Так что и я, как мне кажется, хорошо понимаю Алана Мура.

Ибо ничем, кроме искусства, ушедшего не восстановить, как он нам прямо говорит в романе, этот бой со временем выиграть невозможно, но никто не запрещает пытаться создавать вновь и вновь эти машины времени, проводить эти магические ритуалы. Полностью отдавая себе отчет, что лишь в них наше прошлое и будет жить, нигде и никак иначе. В одном месте в тексте у Мура всплывает мимоходом: так черно-белую фотографию того, что я помню, будут рассматривать лет через сто. И персонажу становится жутко от того, насколько обесценена человеческая жизнь, если натуральная среда, в которой человек жил, так легко разрушается и забывается. А восстановить прошлое невозможно, потому что если даже воссоздать «все, как было», — от этого станет только хуже, потому что эти каменные отпескоструенные и отфотошопленные руины уже не населить той жизнью. Вроде и банально все, а вот поди ж ты.

Немного наружной рекламы. В текст Мур напихал всего, что усложняет жизнь переводчику. Я не преувеличиваю — ВСЕГО, в диапазоне и ассортименте, так что «вот кого мне поистине жаль», будущего переводчика этого тома на русский, хехе. Вместе с тем, роман совершенно переводим, с массой подарков, и сделать из него вполне можно шедевр. Сделают или нет — другой вопрос. Пресловутая «финнеганова» глава, конечно, требует к себе подходов: как источник ее вдохновения, она требует ночного чтения вслух, после чего становится совершенно прозрачна, если вам интересно, что там внутри (а там есть что интересного, так что пропускать не рекомендую). Она не так синкретична, как у Джойса, конечно, но упрекать за это автора глупо — у него задача так не стояла.

Ну и последнее, циническое, замечание. Лучшим и единственным эпиграфом к роману будут, конечно, строчки из Шиша Брянского:

Не смотрите никогда на потолок —

Лучше встаньте тихонько в уголок…

И так далее. Это и есть вам единственный спойлер.

Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение Белой Эмиграции на Дальнем Востоке. Том 1 by Петр Балакшин

Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение Белой Эмиграции на Дальнем Востоке. Том 1 by Петр Балакшин

My rating: 4 of 5 stars

Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение Белой Эмиграции на Дальнем Востоке. Том 2 by Петр Балакшин

Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение Белой Эмиграции на Дальнем Востоке. Том 2 by Петр Балакшин

My rating: 4 of 5 stars

Балакшин — еще один осколок ДВ-литературы, родился в Барабаше, жил во В-ке, Х-ке и Гродеково. Потому и (с)читается.

По сути, двухтомник этот представляет собой очерк имперской политики СССР в Китае (его «советизации», «коммунизации», черта в ступе). И читается он при этом как гибрид натурально учебника истории и увлекательного шпионского триллера о неочевидной ветви Большой игры (которую я понимаю не в узковатом смысле противостояния России и Великобритании, а просто как колониальную драку за Азию). Время написания «по горячим следам» (конец 50-х) заставляет к этому очерку относиться, конечно, снисходительно: автор часто скверно информирован, на полном серьезе приводит слухи и легенды (в частности — о смерти Бородина или гибели Лазо). Да и тенденциозен он подчас — у него есть свои любимчики, вроде атамана Семенова или Матковского.

Но вся картина тут — вполне отвратительная политическая изнанка «маньчжурской Атлантиды», насквозь разложенной совком и японцами. До чего же не повезло этим людям оказаться там, между этими молотами и наковальнями (хотя всяко лучше свинцового советского ужаса). Это, конечно, не значит, что в том зоопарке среди стукачей, провокаторов и сексотов не было приличных людей. Просто для автора они объяснимо не представляют изобразительного интереса (в силу чего его и упрекали в том, что он написал «полицейский роман» или «криминальную хронику»). Ну и явно счеты кое с кем сводил, куда ж без этого — доносительство, видать, у русских в крови. Работал Балакшин при этом все-таки всю дорогу на американцев, поэтому какой-то объективности в повествовании ожидать все же можно. Но и с толикой этой соли «Финал в Китае» превосходно способен развенчать все наши мифологические представления о русской китайской эмиграции (другие ветви ее, думаю, были ничуть не лучше, я просто не интересовался).

Одна из самых примечательных фигур в книге — Родзаевский. Автор выводит нам эту вполне омерзительную личность как прямо-таки трагического персонажа, хотя единственным достижением героя, по-моему, может служить всего одна фраза из его покаянного письма Сталину (в силу коего он прежде всего и омерзителен, а вовсе не потому, что всю свою не весьма сознательную жизнь был фашистом). Вот она: «Сталинизм — это как раз то самое, что мы ошибочно называли “Российским Фашизмом”, это — наш Российский Фашизм, очищенный от крайностей, иллюзий и заблуждений».

В общем, несмотря на устарелость многих оборотов и шизофрению в передаче имен и названий (один «Сиаттль» чего стоит), а также легкую безграмотность, книга небесполезна хотя бы для того, чтобы понять, какую туфту нам всю дорогу впаривали на уроках и лекциях по истории и политинформациях (а виражи советской пропаганды относительно «братского Китая» я застал и помню довольно отчетливо, потому что детское воображение они поражали своей нелогичностью). Ну и видно, до чего блядскую политику неизменно вело советское правительство — иначе оно просто не умело.

News from Tartary: An Epic Journey Across Central Asia by Peter Fleming

News from Tartary: An Epic Journey Across Central Asia by Peter Fleming

My rating: 5 of 5 stars

Продолжаем ходить по следам экспедиций великого Питера Флеминга. 1935 год — Рерих посреди свой маньчжурской авантюры, собирает монголов под желтое знамя паназиатизма с собой во главе, но явно по заданию НКВД. В Тибет его больше не пускают как агента коммунизма. В то же время скромный (в смысле отсутствия амбиций) журналист широкого профиля (ну и отчасти шпион, куда же без этого) Флеминг без особых проблем отправляется из Пекина в Синцзян, слегка огибая Тибет, в поисках «новостей из Татарии», где вовсю свирепствует советизация. Читая эту книжку, получаешь эффект практически полного стерео.

Поскольку у нас все не как у людей, я продолжил не хронологически: этой книге должно предшествовать «В Пекин: забытое путешествие», но она мне в руки попалась позже. Именно в том дневнике он рассказывает о своем посещении Владивостока в 1934 (!) году, на пути к своим дальнейшим приключениям. В «Татарии» же родной город удостоен краткого описания: «гарнизонное убожество Владивостока».

Пару слов о его спутнице: Элла Кини Майяр, про которую можно рассказывать долго, если кто не знает, в частности добилась того, чего не удалось Сэмюэлу Бекетту, — она училась в Москве у Пудовкина; а помимо этого примечательно, что о ней сняли документалку братья Дубини, известные, в первую очередь, своим фильмом, вошедшим в канон пинчоноведения, «Путешествие в разум П.». они, как видим, тщательно выбирают себе героев.

Ну и вот здесь (http://labas.livejournal.com/784761.html) Игорь Петров пытается выяснить историю и судьбы еще нескольких персонажей этой книжки — Бородишина и Смигуновых. Хотя ему не очень много чего удается, это полезное дополнение: Бородишин, в частности, уже не выглядит таким котиком, каким представал перед Флемингом.

ну и немного нортхэмптонской музыки

Filed under: just so stories

January 24, 2017

our moth costume

перво-наперво – наша перевоображенная обложка Гордона Хотона, дизайн Владимира Вертинского на основе рисунка Павлика Лемтыбожа (если непонятно – это четыре всадника апокалипсиса на одном очень бледном коне). автор одобрил

на “Сигме” – еще один фрагмент “Мертвого отца” Доналда Бартелми (и диафильм Энди Уорхола с самим автором в главной роли)

по данным “Клуба друзей книги” в топе новинок этой зимы – “Письма о письме” Чарлза Буковски и “Тарантул” Боба Дилана

приятно, что “Сговор остолопов” Джона Кеннеди Тула читают не только в России

а тут духовно богатая девушка (тм) пафосно рассказывает о том, как у нее “не сложилось” с этим автором

еще один наброс человека, умеющего читать между строк. в комментариях натуральный цирк: сначала приходят и говорят “какой ужас”, а потом возникает некто и ставит точку: “наконец-то я себе подобрала очки, читать теперь буду запоем, заинтересовало)))” жизнь натурально копирует искусство

Filed under: talking animals