Max Nemtsov's Blog, page 240

March 17, 2017

clear clearing

ну что, мы опять в “длинном списке” “Ясной поляны”: со “Страной коров” Пирсона и “Детством Иисуса” Кутзее

меж тем, вышел “Почтамт” Хэнка в аудиоверсии. продюсер мне говорил, что там все на месте

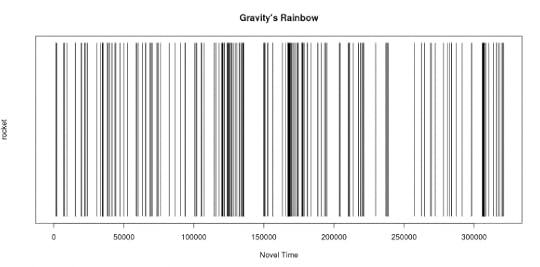

немного пинчолалии:

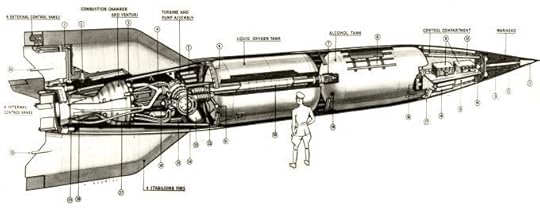

исследования “Радуги тяготения”

из архивов: розыгрыш Пинчона

перечитывая “Рассказ Служанки” Маргарет Этвуд, части 11-12

читательская пристрелка к командору

ну и новый гимн сегодняшнего дня (это еще и день сна, между прочим, но Неду пора просыпаться)

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 16, 2017

tell and show

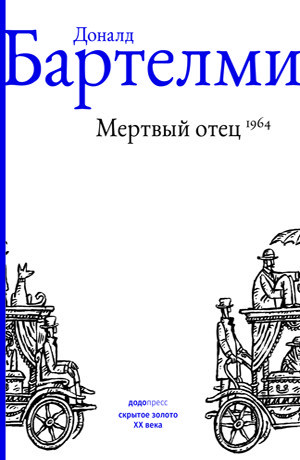

в “Прочтении” – рецензия Натали Трелковски на “Мертвого отца”

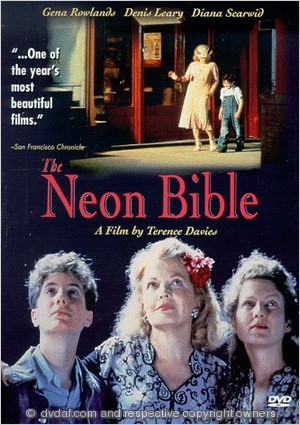

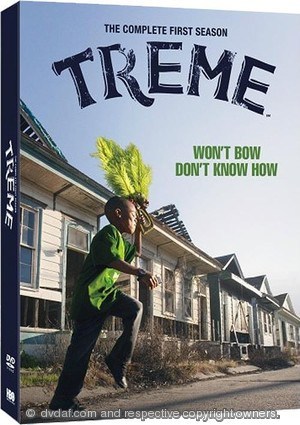

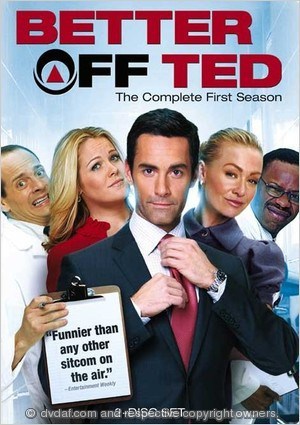

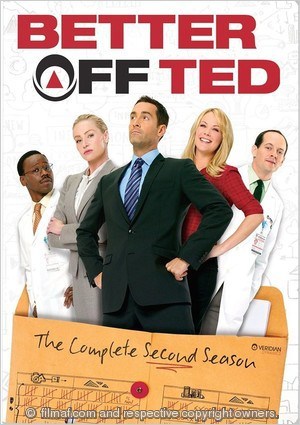

“ИтБУК” тиснули фрагмент “Карликов смерти” Джонатана Коу. по этому поводу вот вам еще одна галерея обложек:

…ок, ок, последнее – это наш эскиз, простите – уж очень трудно было устоять

в Голосе Омара сегодня – воспоминания о “Корнях японского солнца” Бориса Пильняка

кто-то на дивном ресурсе “Отзовик” – об “Агнце” Криса Мура

а вот скрупулезно о “Цкуру Тадзаки” Мураками

эти люди в этом году отмечают полвека охоты на тигров

Filed under: talking animals

March 15, 2017

show and tell

сегодня показывать буду: вот небольшая галерея обложек “Сговора остолопов” из разных стран, есть интересные и причудливые – это помимо двух мультяшных, которые, конечно, самые растиражированные:

интересно, что нынешние русские переиздатели теперь сделают. не верю я, конечно, в оригинальное решение, но вдруг

следующий наш показ – весьма поверхностный справочник Василия Авченко по дальневосточной литературе. проблема там в том, что автор не очень много знает про нее, только то, что есть в учебниках, но уж как есть. как вводный обзор действительно годится:

– часть 1

– часть 2

– часть 3

– часть 4

– часть 5

– часть 6

ну и о музыке. Алексей Михайлов раскопал известное стихотворение Кена Кизи и таки да, намерен положить его на музыку

а про другие песенки вот: я когда-то взялся вспоминать все, что некогда сочинил для хорового, сольного и застольного исполнения, но туда а) вошло не все, б) как-то рассосалось. но друзья по пароходским годам вчера любезно подогнали архивную запись группы “Экватор”, функционировавшей на борту т/х “Александр Пушкин” в 1989 году. эта запись у меня почему-то не сохранилась, но две песенки их руководитель Николай Широков тогда все же взял “в ротацию”, поэтому вот, представляем с некоторым испанским стыдом:

– эта сочинялась под названием “Дорожный рок-н-ролл”, в памяти сохранилась под названием “Наш паровоз”, но экваторцы ее называли как-то совсем по-другому

http://embedpleer.net/small/track?id=B8l6npB8x7yBfno&t=grey

Cкачать Экватор Наш паровоз бесплатно на pleer.com

– вот эта первоначально имела название, гм, “Берега судьбы” (у меня в ту пору был период активного увлечения Толкином), но группа переименовала ее просто в “Реку”, против чего я совершенно не возражаю до сих пор

http://embedpleer.net/small/track?id=B8l6zyB8x7yB6jd&t=grey

Cкачать Экватор Река бесплатно на pleer.com

ну а на десерт – еще немного ДВ-музыки, несколько менее архаичной

Filed under: =DVR= archives, just so stories, talking animals

March 14, 2017

facts are just opinions

вот что будет 23 марта – Шаши и Юрий Андрейчук в Библиотеке иностранной литературы о “Пакуне” Спайка Миллигэна

ДР Керуака отметило и Радио Культура. культурно так, по-советски: …умирал Джек Керуак все равно в нищете и забвении. откуда у них такие данные, интересно?

Николай Горбунов о “Дзэне и искусстве ухода за мотоциклом”Роберта Пёрсига. а тут комплект откликов ЛайвЛиба

https://www.1tv.ru/embed/321400:11

Filed under: dom smith, talking animals

March 13, 2017

assassin pandas

Эфирный тракт by Andrei Platonov

Эфирный тракт by Andrei Platonov

My rating: 5 of 5 stars

Гениальные тексты об убожестве советской жизни и русского мышления. Единственный минус при таком взгляде оборачивается неожиданным плюсом: лучше бы Платонов, конечно, не упоминал в своих текстах ничего заграничного, а то и смех, и грех: у него по округу Риверсайд в Калифорнии протекает речка Квебек, а из «Ньюкестля» через пролив (?) видна Европа на горизонте. Но косяки эти можно рассматривать и как его гениальное вживание в русский мозг, для которого мира вокруг как бы не существует.

Самое сильное в этом томе — это история повести «Впрок», сама по себе повесть о трусливой гниде Фадееве, подлеце Горьком и честном Замятине. Ну и глупая и трагическая фигура самого автора с его покаянными и верноподданническими письмами упырю Сталину. Как будто они могли что-то изменить в его писательской судьбе (до посадки сына, меж тем, остается всего 7 лет). Да и «доработка» текста согласно «линии партии» — сама по себе стилистический прием: куски, явно вставленные для актуальности, читать невозможно — это сплошной словесный мусор передовиц и отчетов, скулы сводит. Художественная правда такова, что идиотизма советской власти такими инородными заплатами ему скрыть все равно не удалось (да и рапповских хунвэйбинов это не обмануло — «покритиковали» его будь здоров, невзирая на переделки и отвратительные эти письма). Читать все это было бы потешно, если бы не было так до жути мерзко. Ни одному «сатирику» бы такой подвиг не удался, как ни тужься.

Убожество — пожалуй, ключевое слово здесь. Узость «народного мышления», помноженное на морок мещанской бюрократии во всей ее красе. Сочетание это победить невозможно — оно и есть основа т.н. «русского духа», как мы можем убедиться до сих пор.

А в «Ювенильном море» на это налагается еще и абсурдный адище совка. В особенности там, конечно, хороши «товарищ Босталоева», дающая налево и направо, чтобы добыть, к примеру, кровельное железо, и башни, выстроенные из говна. Вообще женские образы у Платонова, начиная с Каспийской Невесты, — это тема отдельного психопатологического исследования. Явно русская народная мастурбационная фантазия — женский образ у него, если это не старушка, как правило, — мать и блядь в одном теле (красивая в придачу), а если старушка, то ею когда-то была, но всю себя растратила. Все это происходит на фоне пролетарского раскрепощения полов, как в «Хлебе и чтении». Ну и какие-то следы его личной травмы, видимо, но про это я ничего не знаю.

Butterfly in the Typewriter: The Tragic Life of John Kennedy Toole and the Remarkable Story of a Confederacy of Dunces by Cory MacLauchlin

Butterfly in the Typewriter: The Tragic Life of John Kennedy Toole and the Remarkable Story of a Confederacy of Dunces by Cory MacLauchlin

My rating: 5 of 5 stars

Не то чтоб мы не знали «основных дат жизни и творчества» ДКТ и не то чтоб он прожил «долгую и счастливую жизнь», но биография эта была крайне полезна. Во-первых — из-за мелких фактоидов: например, что ДКТ в юности хлестался, будто агент Юла Бриннера после «Флибустьера» пытался нанять его гувернером к «детям» Юла (числом одно дитя, как мы знаем). Во-вторых, потому что это про Новый Орлеан. Но главное — у Кори Маклафлина получился очень бережный нарратив: с одной стороны без агиографии и придыхания, с другой — без отвратительной тенденциозности и желтизны, от которых не могли устоять предыдущие биографы. Напротив, он критикует фройдистские или политкорректненькие подходы (гомосексуализм, в частности). Автор проходит по той тонкой грани между «официальной версией», санированной Телмой, и «раскапыванием грязи». Поскольку самоубийство ДКТ — одна из нерешенных и нерешаемых загадок в мировой литературе, автор все же аккуратно и осторожно предлагает свои версии: скорее всего — прогрессирующая шизофрения и паранойя (в анамнезе семьи это есть)… ну и матушка подсобила, а вовсе не Роберт Готтлиб.

К чтению этой сбалансированной и информативной биографии рекомендуется просмотр «Точки омега» — это, по сути, один биографический проект. Там можно посмотреть на многих персонажей этой истории, включая самого автора.

Fabulous New Orleans by Lyle Saxon

Fabulous New Orleans by Lyle Saxon

My rating: 5 of 5 stars

Сказочная книга о сказочном городе — одном, как не устану повторять, из примерно пятерки любимых в мире. Написал ее новорлеанский Гиляровский — только Лайл Сэксон, пожалуй, поколоритнее Дяди Гиляя хоть и тоже городской персонаж, — а проиллюстрировал Эдвард Сайдэм. Читать такое — всегда как домой возвращаться, только душа болит очень, потому что не там.

The Crock Of Gold by James Stephens

The Crock Of Gold by James Stephens

My rating: 5 of 5 stars

Самое время перечитать Стивенза (прежде он был только в переводе Степана Печкина) – на фоне-то всего, что мы теперь знаем про Ирландию. Стивенз, как и раньше, великолепен: причудливая притча, идиосинкратическая история, разбегающаяся в разные стороны, все, как мы любим. Мервину Пику было у кого учиться, а Флэнну О’Брайену было над кем посмеиваться. Где-то внутри этого идеалистически-романтического манифеста идеальной естественной жизни и дебатов о взаимоотношениях полов (почему?) зашифровано послание о возрождении Великой Ирландии, но, ей-Энгусу, там все так прелестно, что лень разбираться.

The Dinner Party by Gordon Houghton

The Dinner Party by Gordon Houghton

My rating: 4 of 5 stars

Слегка трансгрессивный и в некоторых отношениях тревожный и болезненный первый роман совершенно не оцененного у нас писателя. Никто, понятно, не может запретить художнику любые дали и глубины, сколь угодно темные или больные, хотя многие пытались. Но в таких исследованиях, в частности, и состоит задача и доблесть литературы, как я это понимаю, хотя многие об этом склонны удобно забывать.

В какой же мрак уводит нас Хотон? «Званый ужин» стоит сопоставить с его вторым романом «Подмастерье». Уже тут он начинает разбираться со страхом смерти — его персонаж трансцендирует страх боли и объективирует собственное тело, а это, как нам рассказывают мудрые товарищи, — первые шаги на пути преодоления страха смерти. Некоторая психопатология Феликса Флая сводится разве что к тому, что он как объективирует собственное тело, так и поклоняется ему, и в мире его логики это выглядит совершенно нормальным (а возможно, так оно и есть), вот только формы поклонения выбирает не слишком традиционные. В целом же ход его мысли вполне убедителен — до самого конца. А начинает он, что важно, вполне по учебнику — с внутриутробных воспоминаний.

Читать «Званый ужин» — ничуть не мучительнее просмотра некоторых фильмов Питера Гринуэя, эстетично, вполне весело местами (тот самый «юмор висельника», о котором нам рассказывали критики) и весьма терапевтично (как к нему отнеслись бы вегетарианцы или веганы, правда, представлять себе жутковато). Однако нашему нежному и Духовно Богатому читателю вообще обо всем этом знать, конечно, не нужно, и я надеюсь, что русский читатель роман этот никогда не прочтет. Не для него настоящая литература — честная, смелая, жуткая, грязная, темная, какая угодно. Пусть лучше читает свои анемичные жвачные саги.

Filed under: just so stories

March 12, 2017

weaponized pumpkins

ну что, Керуаку – 95. даешь ПСС к 100-летию

в Голосе Омара – статья Лиз Скотт “Рождение гения” о Джоне Кеннеди Туле, которую мы воспроизвели в первом издании “Сговора остолопов”, но больше ее там не будет. статья в целом корректная, если не пускаться в детали его судьбы, широкому читателю хватит этого знания

а вот кому-то и “Внутренний порок” Пинчона понравился для разнообразия. есть же нормальные читатели на свете

Хоббит Маруся о некоторых наших книжках:

– “Нелепые доводы” Али Альмоссави

– “Дождь на реке” Джима Доджа

– “Пакун” Спайка Миллигэна

– “Лучшее из Майлза” Флэнна О’Брайена

– “Ребенку Василию снится” Шаши

– “Вас пригласили” Шаши

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 11, 2017

on everything

сообщают печальное:

умер Джон Сампас – персонаж Керуака (в первую очередь – и в той книжке, которую я сейчас перевожу), брат третьей жены писателя Стеллы и его душеприказчик. особенности устройства института литературных наследников Керуака – тут

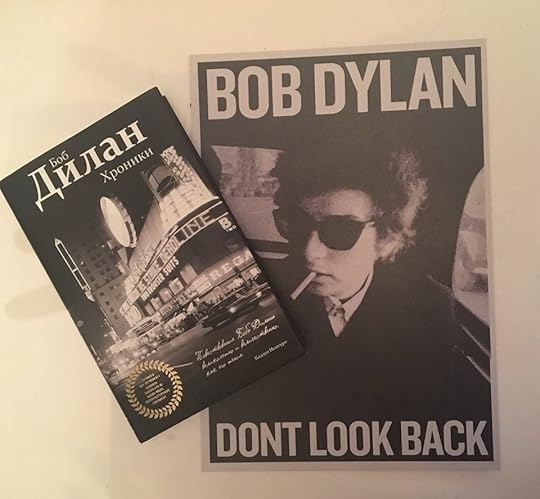

портрет “Хроник” Дилана – в контексте лекции Александра Кушнира о нем в “Пионере”, куда я попасть не смог

а тут краткий (и поверхностный, как это обычно бывает) обзор его жизни и творчества. “Внутри Льюиса Дэвиса”? вы серьезно? а редакторов у вас нет, дорогие друзья?

в равной же мере поверхностный (но гораздо более нелепый) обзор творчества Чарлза Буковски. “О кошках” – это что угодно, только НЕ “важная работа”. это вообще не работа, а нарезка случайных текстов из разных источников. лучше бы делать хотя бы его прижизненные сборники, хоть и не он их составлял, а Джон Мартин, а не вот это вот посмертное женесекуа. “Блокнот” – это тоже не “заметки, накарябанные на салфетках и клочках”. ну прочие перлы: “Сегодня может показаться, что «Женщины» стали самым слабым романом Буковски…” в общем автор, как видно, большой знаток, как только таких земля носит

еще один текст в копилку настоящего пинчоноведа: Postkoloniales Schreiben im Spiegel der historiographischen Metafiktion

читатель об “Эдне Уэбстер” Бротигана: просто открываешь и радуешься, что у тебя есть ещё Бротиган, да ещё и в не ужасном переводе. как трогательно

другой читатель о “Грезах о Вавилоне” его же – в аудиоверсии. я повторяю свой вопрос к мирозданию – на каком основании они распространяют мой перевод таким диковинным способом? особо хочется знать мнение некоего Михаила Прокопова, который собрал этот аудио-проект, судя по всему, и очень им гордится. пока добром спрашиваю. если вы это читаете, донесите там до его сведения, что я жду а) объяснений, б) извинений, в) дальше как пойдет

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 10, 2017

crumbs of news

45-я серия подкаста “Пинчон на публике: эпизоды 6-7 третьей части

перечитывание “Рассказа Служанки” Маргарет Этвуд: части 9-10

наши трепетные читатели сражаются с “Первой красоткой в городе” Хэнка:

Я не нашла ничего интересного для себя и, в целом, никакого смысла в массе грязи, алкоголизма, мата, бесцельности, бедности, отвратительного секса и прочей нечести на страницах этого сборника.

а вот “Уилларда” Бротигана любят, это и странно

ну и вести с родины:

хуйню в Почтовом переулке все-таки начали сносить. что меня удивляет – с каким упорством 7-этажную дуру эти упыри зовут “самостроем”, словно сарай из пивных ящиков на свалке или лодочный гараж из украденных кирпичей. они никогда не признаются, что сами же это санкционировали – и, конечно, никогда не восстановят то, что было на этом месте. эту ебаную лживую власть ничего не спасет

Filed under: dom smith, pyncholalia, talking animals

March 9, 2017

our march marches

красим лодку в честь Магнуса Миллза, и вы приходите

на Голосе Омара меж тем – воспоминания о Борисе Юльском, вкратце

Defining Beat: Era, Location, and the Importance of Considering Women

Средиземский Мозгоед, она же Хоббит Маруся – о книжках в своей жизни:

– сказки про маму-папу

– “Книжный вор” Маркуса Сузака

– “Ловец на хлебном поле” Сэлинджера

– немного о Буковски

– “Мальчик, который упал на Землю” Кэти Летт

и других

“Прочтение” уже вовсю продвигает “Гриб на краю света” Анны Лёвенхаупт Цзин

Filed under: men@work, talking animals

March 8, 2017

boundless spring

“Эксмо” выкатило кусок “Страны коров” Пирсона у себя

В “Редкой птице” Мария Мельникова – о Бротигане и “Уилларде” в частности. достойно

на “Эхе Москвы” Николай Александров – о “Мертвом отце” Бартелми:

Любопытнее обратить внимание на работу переводчика Максима Немцова, поскольку в данном случае уж точно она определяет достоинства и недостатки книги. То есть по существу, важно лишь то, удалось ли Немцову передать смысл литературного эксперимента Бартелми и если удалось, то насколько. Ну а то, что чтение это (в любом случае) непростое – как-то само собой разумеется.

кто-нибудь объяснит мне, что это значит? кроме того, что наша “критика” – большое искусство, конечно

еще одно развлечение на вечер: наши литерати собрались в телевизоре, чтобы посотрясать воздух и поулыбаться друг друг другу как бы о литературе. это мне напомнило известную дискуссию о “реализме без берегов” – только тут они берут выше – говорят о берегах литературы вообще. бедные. Боб Дилан вызывает Чувства и Мнения больше всех. я тут законспектировал самое интересное (остальное – более-менее общие места и какие-то банальности).

А. Я. Ливергант в ответ на вопрос, печатала ли “Иностранная литература” нового нобелевского лауреата: “можно сказать, печатали”, – и дальше поминает вот эту статью, если кому-то интересно. некто Михаил Кузищев произносит какие-то слова о Дилане, перемежая их кривыми цитатами из песен, числом три штуки. например:

Эй, мистер Тамбуриновый

человек, сыграй мне песню

Меня не клонит в сон,

и мне некуда идти

Эй, мистер Тамбуриновый

человек, сыграй мне песню

Трень-бренным утром

я пойду вслед за тобой

И пускай я знаю, что

вечерняя империя снова

обратилась в песок,

ускользнувший из моей руки,

оставив меня ослеплённым,

но не спящим.

Моя усталость поражает меня,

я выжжен на ногах,

И никого не встречу.

И древняя пустынная улица

слишком мертва для снов.

по мнению русского премьер-журнала мировой литературы, это художественный перевод, а по мнению его главного редактора, это публикация. у меня нет слов

огня добавил Александр Казинцев из “Нашего современника” – журнала, который всегда был на переднем крае мировой культуры и, в частности, борьбы с рок-музыкой: “сейчас стали раскапывать и обнаружили его юношеский роман”. “сейчас” – это примерно с конца 60-х годов, ну а историю перевода и публикации “Тарантула” на русском я уже рассказывал в других местах. “Наш соплеменник” в своем не очень обширном традиционном репертуаре. зато сам Казинцев умеет неподражаемо драматично дрожать голосом в телевизоре, произнося: “эстрадный человек, шоумэн!” это он о Дилане, я напомню

ну и последний хайлайт – от Натальи Кочетковой из “Ленты”: “даже экстравагантный перевод Максима Немцова этот роман не спасет”. хочется уточнить, дорогая Наташа: что такое “экстравагантный перевод” и как, по-вашему, “Тарантула” нужно переводить “не экстравагантно” – вы же явно что-то знаете о том, как бы надо было это сделать, да? и второе: от чего, по-вашему, нужно спасать “Тарантул”? от русских читателей? я правда не понял

“Афиша.уз” считает “Письма о письме” Хэнка “значимой книжной новинкой февраля”

Filed under: men@work, talking animals