Max Nemtsov's Blog, page 241

March 7, 2017

briefly

журнал “Капиталъ” о “Уилларде”

лучшая рецензия на “Винляндию” Пинчона

самая актуальная песня для начала весны:

если кто не понял: “как-то все противно и с любовью хууууууй? в мусорном ведерке танцуй” (с) Ш.М.

Filed under: talking animals

March 6, 2017

slightly news

еще парочка переизданий вышла, пока мы смотрели в другую сторону:

ссылок не даю, сами найдете, если надо

Лярошель публикует программу Пинчон-недели (5-9 июня 2017)

“Сакре Блё” Криса Мура вдохновило кого-то составить продолжение изобразительного путеводителя (типа авторского и нашего) – о том, что же было дальше. дальше были почему-то лишь Шагал и Сомов

кто-то решил больше не читать Буковски. после “Почтамта”. ну хоть глупости писать больше не будет, be thankful for small mercies

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 5, 2017

theology and geometry

ну да, молчать я, конечно, не могу – равновесие теологии и геометрии в мире восстанавливается, похоже

вчера сдал новому издателю (АСТ, Неоклассика) этот на всю жизнь любимый роман. мне про него рассказали, понятно, когда я некоторое время жил в Новом Орлеане в начале 90-х, – несколько человек сразу, как о самом что ни на есть новорлеанском романе, и тогда я же я купил это издание с лучшей до сих пор обложкой. и тогда же прочел, а под конец 90-х стал переводить потихоньку – года два у меня это заняло (включая единственный в моей жизни кикс, когда грохнулся компьютер и безвозвратно пропала треть всего текста – а в романе листов 20). первую версию в 1998-м я поместил в “Лавку”, она там до сих пор, но читать ее на надо, потому что первая версия. тогда же случилась первая в моей практике позиционная война мировоззрений – громкая Аделаида Метелкина вполне неумно выступила в сеточке с критикой не понять чего (ясно было только что ей – т.е., ясное дело, Борису Кузьминскому – не понравилось обилие диалектов в романе; вот так с тех пор и сидим в окопах, потихоньку развиваем осадное мышление). впрочем, не понравилось не всем – например, Артем Липатов тогда же выступил с отповедью БК, да и другие читатели роман полюбили.

в 2003-м мы его купили и выпустили в “Эксмо” вот с этой радикальной обложкой (моделью послужил живот самого художника – Андрея Рыбакова – и спецэффекты: до габаритов Игнациуса Ж. Райлли Андрей не дотягивает, верно вам говорю). и теперь вот будет переиздание – для него я исправил кое-какие оставшиеся косяки, подправил пару системных особенностей говора и добавил какое-то количество комментариев. правда, нынешние издатели решили ободрать все сопроводительные тексты – включая оригинальное предисловие Уокера Перси (и не брать юбилейное предисловие Андрея Кодреску к 20-летию выхода романа).

так совпало, что предыдущую версию в эти дни как раз читал “распределенный читательский клуб”. все величие его, понятно, затронутыми оттенками не исчерпывается

материалов о романе в сети есть некоторое количество. вот, к примеру, “Призрак Игнациуса” – старый блог, описывающий места боевой славы. а вот и видео-экскурсия:

но по порядку. единственная на сей момент мини-экранизация романа (проект в Холливуде считается “проклятым”, никому не удается его довести до ума, а кто только ни хотел сыграть главную роль, эх):

фильм о ДКТ “Точка омега” – по ссылке

история экранизаций и прочего:

было некоторое количество сценических адаптаций (последняя – 2015 года, от “Хантингтона”)

ну и обилие отзывов видео-блогеров, вот несколько:

а вместо дискотеки сегодня – пара песенок из романа:

Filed under: men@work

March 4, 2017

movie time

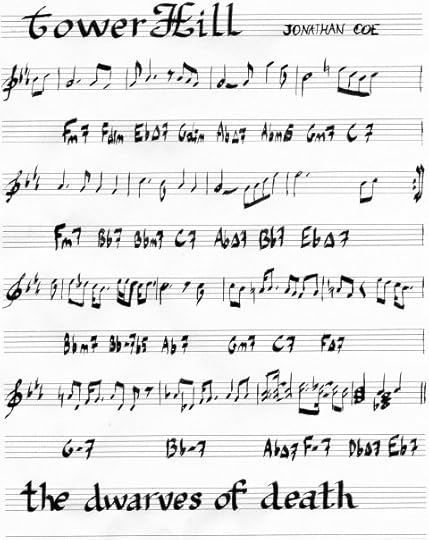

на Голосе Омара сегодня – Шаши о “Карликах смерти” Джонатана Коу (с неожиданными литературными параллелями)

а кино сегодня такое – расширенный киносеанс по Пинчону:

ну и тематического

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 3, 2017

before the news

вот, собственно, чем я гордился пару дней назад. “Додо” выдал тайну. и вы приходите. это гениальное кино

на Голосе Омара меж тем были воспоминания о пути русского офицера

ItBOOK озирает “Письма о письме” Хэнка вкратце

архивное: интервью Зака Смита

“Тор” продолжает перечитывать “Рассказ Служанки” Маргарет Этвуд

а тут кто-то послушал “Слепоту” Жозе Сарамаго

унесенные ветром:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 1, 2017

spring eternal

вчера два дня провел за прекрасным занятием на ирландскую тему – и очень горжусь результатом, что со мной бывает редко. в свой черед сообщу, где и как это можно увидеть, а пока секрет

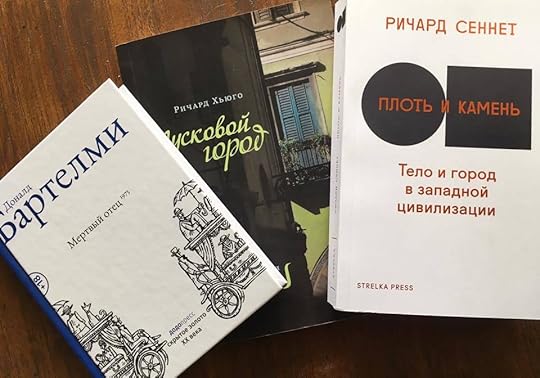

Бартелми и Хьюго в контексте Тель-Авива

новости арены: Александр Чанцев пересказывает вкратце содержание “Империи и одиссеи” Рока Бриннера, выдавая это за рецензию. ругает переводчика, как водится. за что, спросите вы. как ни странно – за Бекетта. бедный котик не понимает, почему эта фамилия пишется правильно так (про остальные фамилии он отчего-то понимает, а тут перемкнуло). можно бы напомнить бедному пересказчику, что передача сочетания “ck” как “кк” – та ошибка, за которую в третьем классе средней школы снижали оценку. но к чему – у него перевод “вопросы вызывает”. пусть вызывает, что ж. вряд ли он изменит Свое Мнение (тм)

еще один краткий гид по американским постмодернистам (“Recognitions” они называют “Признанием”, ну-ну)

подснежники в Альпах (да, это маргиналия к “Радуге”)

ну а теперь танцуем

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 27, 2017

the day of music

вчера на Голосе Омара состоялся наш традиционный литературный концерт (об именах)

а сегодня последний день, когда вы еще можете подписаться на лимитированное издание новой книжки Шаши. и по этому поводу – концерт песен Одного Человека

ну и выпить не помешает – в баре Тома Пинчона пополнение

Filed under: men@work, pyncholalia

February 26, 2017

our nightly studies

Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания by Бенедикт Лившиц

Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания by Бенедикт Лившиц

My rating: 4 of 5 stars

Удивительный советский артефакт — том, вышедший к столетию Лившица в 1989-м, хотя сам Бен родился в 1886/7-м. Ну, пробивали и утрясали долго, понимаю. Критик Урбан, написавший вводную статью, помереть успел. Статья, кстати, все равно вышла никчемная, там одна его фраза о «трагической гибели поэта в 1938 году» чего стоит. И ведь, сука, не поспоришь — она и трагическая, и гибель. А критик вильнул копчиком…

89-й, повторю, год, но в книге, помимо педантичного и небессмысленного комментария есть и такие сноски: «Эпитафия — надгробная надпись». На кого изд-во «Советский писатель» книгу рассчитывало, остается совсем непонятным. «Товарищи крестьяне» ее все равно бы читать не стали, несмотря на феерический тираж в 50 тыс., они бы в ней все равно ничего не поняли. Да и не осталось к 1989 году, наверное, таких читателей.

А книжка, меж тем, ценная, полнее, кажется, Лившица больше не издавали. Стихи-то ладно, это не очень интересно, с переводами нужно разбираться отдельно (там есть отчего вскинуть бровь-другую), а вот мемуар его, когда-то читанный, совершенно прекрасен. Даже не мемуар это (Урбан в предисловии пытается как-то объяснить, что это такое, но ему не удается), а палинодия, покаяние за грехи молодости перед новой властью, которая его безотносительно к теоретическим выкладкам шлепнула.

Но есть для нас и в этом тексте некоторый урок, мне кажется, а именно: какая же помойка эта ваша литература, и до чего в ней все не всерьез, из какой пошлятины соткана вся «история литература». Как ни пытался Лившиц задрапировать никчемность поэтическо-художественной тусовки начала ХХ века своими псевдотеоретическими выкладками, все равно сквозит вот эта пошлость: все делалось ради вполне дешевой славы и сытой жизни (тема еды там вообще проходит красной нитью через весь текст — от отрыжек сытного обеда профессуры до голодания нашего героя перед уходом на фронт). По-человечески-то всех ужасно жалко, конечно…

Самое, среди прочего, забавное в «Полутораглазом стрельце» — как Лившиц, этот продукт затхлой киевской среды, мимоходом обижает Дальний Восток как воплощение «провинциальности», когда излагает свои сомнения относительно союза «будетлян» с Северянином, у которого в ранней поэзии были ДВ-мотивы (он какое-то время жил в Порт-Артуре, где служил его отец). Такое безосновательное высокомерие, конечно, бросает несколько иной отблеск на планы футуристов по захвату вселенной.

А все они предстают шайкой самовлюбленных лоботрясов, с разной степенью успешности и талантливости воровавших, копировавших и заимствовавших все у французов, что в живописи, что в поэзии. У итальянцев — нет, итальянцам они противопоставлялись. Русского у них мало что было, кроме, собственно, языка, — они сплошь галлофилы, поэтому все эти стоны по созданию чего-то «истинно русского» и потуги на оригинальность выглядят довольно потешно и бездоказательно.

Ну и то, что он называл «расовой теорией искусства», — отдельный аттракцион. И сам он за нее оправдывается, и критик Урбан пытается его обелить довольно тупыми риторическими приемами. Размахивание знаменем Востока никакой теоретической базы их «садкам» и «пощечинам» не придает. Честнее было бы просто переводить стихи.

Серебряный голубь by Andrei Bely

Серебряный голубь by Andrei Bely

My rating: 5 of 5 stars

В первую очередь, это очень смешной роман — я не знаю, как читателям и критикам удается не обращать на это внимания. В начале написан он эдаким псевдонародным фальшивым говорком, кучерявым и противным, за который мы так «любим» великую русскую литературу, и уже с первых страниц чувствуется, что это как-то не всерьез. Автор сходу начинает ерничать, издеваться на полях — и все дальше и дальше громоздить и плести этот морок «русского духа». Пока от него не начинает ощутимо тошнить. А потом, сочтя свою задачу выполненной, Белый принимается переключать регистры, и вот тут-то начинается весь рок-н-ролл.

Весь юмор и ирония Белого — в языке и стиле, в плетении словес, в этой пресловутой лукавой «орнаменталистике». В романе мало что вообще есть, кроме стиля и насмешки: похождения несчастного «скубента» в народной гуще, посреди всей этой мистической хтони, в дебрях «загадочной русской души» (тм) — дело десятое. Над этой любовью русской разночинной интеллигенции к «народу» (и «Востоку») — и нелюбовью русской аристократической интеллигенции к нему же (и тягой к «Западу») — в их мистическом изводе и потешается автор.

Поэтому в первую очередь, мне кажется, «Серебряный голубь» — роман сатирический, как бы это ни противоречиво мнениям, господствующим в наших рощах Академа. Сатира, понятно, была отчасти экспериментальной — после радикальных общественных потрясений хорошие писатели всегда кидаются экспериментировать: потрясения осмыслить как-то требуется, а прежний инструментарий им этого не дает, он под такое не заточен: во вчерашнюю систему координат новые данные не укладываются. Так и тут — провал русско-японской войны и революция 1905 года вызвал в кругах автора рост мистицизма (я упрощаю), и справиться с измененной реальностью в отдельно взятой голове русского писателя средствами Гоголя и Достоевского, пожалуй, можно только перегоголив и сверхотдостоевить их.

Чем и занялся Белый — создал текст, который был чистым стилем, по сути, прекрасно выполняющим свою манипулятивную функцию: он раздражает читателя до сих пор. По номиналу (как в аннотации: «роман о любви поэта и простой русской женщины») воспринимать его довольно затруднительно.

Only Revolutions by Mark Z. Danielewski

Only Revolutions by Mark Z. Danielewski

My rating: 2 of 5 stars

Ну что, с одной стороны ничего нового, с другой — эксперименты хороши в свое время. Читая Данилевски, вспоминаешь «симюльтэн» — симультанизм Анри-Мартена Барзана (его «Эпоха драмы, 1912) и его последователей (хотя как посмотреть, многие считают — сверстников) Робера Делоне и прочих. Блэз Сандрар с его транссибирским путешествием в придачу. Те тоже — 100 лет назад — раскрашивали буквы разными красками, жонглировали шрифтами и шрифтовыми композициями. Выдавать экзерсисы Данилевски за новое слово в литературном эксперименте, как это делают его издатели, — неумно и как-то, гм, провинциально.

Самое интересное в этой книжке — разбираться, как она устроена. Как только разберешься, всякий интерес к ней пропадает, потому что читать там нечего, кроме конспекта мировой истории с 1863 года. Настоящие книги же — они для чтения все-таки, сколь угодно нелинейного, а не только для верчения в руках. Такое объективирование книги (похоже было у ДФУ) сродни порнографии, т.е. сильно на любителя. Т.е. ебать текст чтением — это одно, а всухую дрочить на его внешнюю оболочку — нечто другое. Ничего, что я не употребил гастрономическую метафору?

Filed under: just so stories

February 25, 2017

some caped cod

неожиданно медальку вот дали на днях

и вот такие “Женщины” перевыпошли. академично

а тут видеоинструкция по применению относительно нового издания Сэлинджера

44-й выпуск подкаста “Пинчон на людях”

5 и 6 части перечитывания “Рассказа Служанки” Маргарет Этвуд

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

February 24, 2017

carved up dwarves

ну вот и новости: вчера вчерне закончил вот эту прекрасную книжку:

The Dwarves of Death by Jonathan Coe

The Dwarves of Death by Jonathan Coe

My rating: 4 of 5 stars

история у нее длинная. когда “Фантом” много лет назад запустил Джонатана Коу в русскоязычное пространство, этот (третий в его портфеле) роман, который мне очень понравился, почему-то провалился в щели и переведен и издан не был. у меня осталось какое-то ощущение не выполненного перед Джонатаном обязательства. и вот наконец все получилось (мы умолчим о том, как у нас это получилось).

сам автор называет его “своим слабейшим романом”, но это его авторская скромность (он про все свои книжки что-то подобное пишет, как легко заметить). на самом деле, это один из лучших романов о музыке в конце ХХ века – причем не о музыке как фоне или звуковой дорожке к танцам, а о вполне осязаемой вещи, части жизни, которая реально эту самую жизнь влияет. читать его имеет смысл в пандан к “Абсолютным новичкам” Колина Макиннеса, потому что он, среди прочего, – тоже о смене музыкальных поколений и эпох, и эта метафора там реализована чуть ли не буквально. роднит с культовым текстом Макиннеса, написанным ровно за 30 лет до времени действия “Карликов смерти” то, что оба эти романа – о юношеском ангсте, который в Англии традиционно питал всю новую музыку, невзирая на коммерческую успешность “продукта”.

помимо всего этого, Коу знает, о чем пишет – он в середине 80-х играл в “The Peer Group”. следов от нее осталось довольно мало, но вот пример:

и репетировали они примерно там же, где происходит действие романа. и потом музыку не бросил – вот его доступная пластинка:

роман выйдет где-то в этом году в “Фантоме” же, так что гештальт можно будет считать закрытым. книжка вернулась домой… ну и да – забыл добавить: мы в кои-то веки “в тренде”: наблюдатели регистрируют всплеск культурной ностальгии по 80-м во всем мире

а саундтрек у нас такой – ну, потому что, в частности, все эпиграфы в романе из Моррисси:

Filed under: men@work