Max Nemtsov's Blog, page 242

February 23, 2017

news tomorrow

сейчас пока некогда и ничего не происходит, а пока на Голосе Омара – вторая часть текста про Хьюберта Селби (первая была неделю назад)

ItBOOK рекомендует “Мертвого отца” Бартелми как “новинку зарубежной прозы”

Filed under: talking animals

February 22, 2017

some trained lobsters

неведомые кто-то засветили обложку “Котика о котиках”

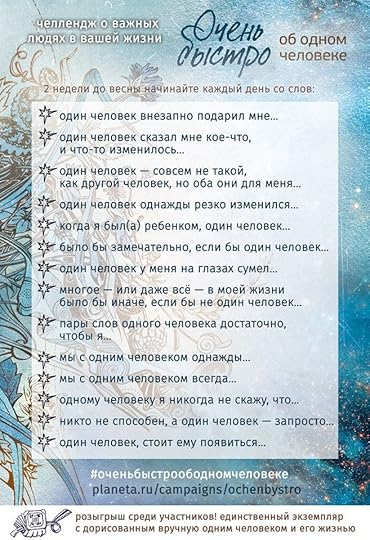

меж тем осталась неделя для того, чтобы вы подписались на новую книжку Шаши

немного непредумышленного фан-арта: Алекс Клепиков, “Банан возмездия”

и еще – история, сопровождающая эту картинку, весьма причудлива (когда мы уже думали, что ничего нового под ярлыком “Засеки Пинчона” обнаружить уже невозможно)

еще немного про нынешнюю хипстоту

и еще глупостей о “Практическом демоноводстве” Криса Мура от наших читателей

ну и праздничный мультик, из нового:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

February 21, 2017

swing low

эту обложку к “Радуге” все уже, наверное, видели, но тут в процессе

еще немного глупостей о “Женщинах” Хэнка: если это не ваш фетишь – не читайте, просто не читайте. рекомендуют вот Януша Вишневского вместо Буковски

ну и новости из родного переулка:

там вроде как начали сносить семиэтажную хуйню. ну, посмотрим. понятно, что для того, чтобы мы сделали вид, что этого не было, они должны восстановить снесенное до микрона, из тех же кирпичей и силами тех же китайцев, что работали в конце XIX века.

Filed under: dom smith, pyncholalia, talking animals

February 20, 2017

karma doofii

в Голосе Омара Шаши позавчера о “Шандарахнутом пианино”. сегодня сдаем его в корректуру. а без редакторского пригляда Шаши в нем все было бы гораздо хуже, точно говорю

потребители “кобзона” о “Видениях Коди” Керуака

тут тоже какая-то хуйня, но уже про “Женщин” Хэнка

и тут о том же. вполне клиника, чё

ладно, теперь о хорошем. Глеб Бутузов, некогда лидер хорошей киевской группы “Годзадва” (с которым я совершил в свое время самый выгодный в моей жизни книжный обмен) тряхнул стариной и показал вот что:

Filed under: talking animals

February 19, 2017

more slow fishcakes

Прекрасное далеко by Беккерман

Прекрасное далеко by Беккерман

My rating: 5 of 5 stars

Автора, я так понимаю, с нами больше нет, но роман его от этого не хуже — и даже приобретает некоторую остроту литературного завещания, как ни цинично это звучит. Но такова, я осмелюсь предположить, и была задумка. Дальше — только о тексте.

Рассказчик его — типичный «лишний человек», он же «бунтарь без причины», традиционный контрарианец в традиции целого диапазона авторов, которых я перечислять не буду, сами их знаете, на то и расчет. В общем — герой нашего, блядь, времени, 00-х годов. Сюжета вроде бы как такового нет — псевдодневниковые записи, хроника алкоголизма, наркомании, тлена и безысходности. И жизнь — как она есть для «другой половины», все, в общем, нам знакомо. Эдакая «повесть о двух городах», Владивостоке и Хабаровске, с отсылками ко всем маркерам культуры и контркультуры, как она тогда понималась этим поколением. Чернушная, но честная «новая романтика», написано лихо и звонко, хотя понятно, что очень молодым человеком. Честность такая — понятно, тоже литературная поза и средство экзорцизма, но кто может поставить это автору на вид, не он первый, не он и последний, весьма красноречивый и очень убедительный. А потом начинается натуральный нуар.

Книгу эту сделал друг автора из того, что сам автор некогда выложил в сети, слегка ее причесав. Тираж — 40 экз., и я очень рад, что этот друг мне ее прислал: два вечера я не мог оторваться. В общем — это настоящая дальневосточная литература «здорового человека», хотя что-то мне подсказывает: никто не возьмется больше ее издавать — ни истэблишмент, ни самиздат. И вот это по-настоящему очень жаль.

Witches, Spies and Stockholm Syndrome: Life in Medieval Ireland by Finbar Dwyer

Witches, Spies and Stockholm Syndrome: Life in Medieval Ireland by Finbar Dwyer

My rating: 4 of 5 stars

Очень увлекательные маргиналии к учебнику истории ирландского средневековья. Сюжеты там такие, что романистам и сценаристам больше делать нечего — бери и пиши-снимай. Плюс, конечно, изложение: Финбар Дуайер позиционируется как блогер, среди прочего, и пишет он соответственно — лихо, кратко и емко. Был бы «многотысячником» в ру-сегменте, не иначе. На все происходящее он накладывает матрицу современного взгляда, но не толкует, а поясняет, подстраивает взгляд читателя и точку сборки: например, может сказать, что норманское колониальное общество в XIII веке напоминало режим апартеида. И все приобретает четкость, какую нам, например, школьные учебники истории не давали.

В общем — очень полезное дополнение к тому, чего я не знал.

Filed under: just so stories

February 18, 2017

king of the train yard

хроники “Скрытого золота ХХ века”:

Бротиган и Бартелми в кратком обзоре “экспериментальных романов” в “Афише”

в “Звезде” Елена Васильева предлагает неожиданную трактовку “Уилларда”

Читатель Толстов тоже прочел Бротигана и Бартелми и честно признался, что ничего не понял. что-то ему такое известно про них и про меня заодно:

Веселое было время, семидесятые, писатели жрали всякие расширяющие сознание вещества и в итоге рождались шедевры литературного авангарда… Поэтому важно, что роман переводил Максим Немцов – человек, который когда-то был рок-музыкантов и выпускал отличный рок-журнал «ДВР».

а в “Прочтении” – запоздалый фрагмент из “Мертвого отца”

параллельно всему этому на Радио Голос Омара – первая часть воспоминаний о чтении Хьюберта Селби

а Дженн Уитте, оказывается, еще нарисовала и обложку “Внутреннего порока” (раньше только “Радуга” была)

люди продолжают перечитывать “Рассказ Служанки” Маргарет Этвуд

а здесь вспомнили об “Адриане Моуле” Сью Таунсенд

наши самые умные читатели о “Самом глупом ангеле” Криса Мура

ну а это привет Читателю Толстову из его альтернативной вселенной. такие вот у нас были дикие годы:

Filed under: =DVR= archives, pyncholalia, talking animals

February 17, 2017

another day, another book

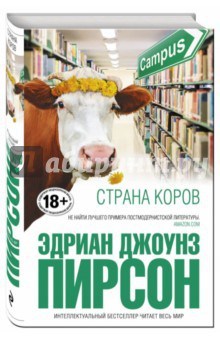

вот именно. вчера мы сдали в “Эксмо” эту книжку:

The First Bad Man by Miranda July

The First Bad Man by Miranda July

My rating: 5 of 5 stars

В моей личной каталожной системе такие книжки сопровождаются карточкой с ярлыком «романы о психах» — они бывают разной степени обаятельности, но неизменно продолжают традицию «маленького человека» Гоголя и Чехова. Как правило, они жутковаты, ибо миры таких аутистов довольно неуютны, хотя могут быть очень понятны и узнаваемы. Также неизменно в них то, что окружающий мир остается вполне отвратителен — как минимум, с XIX века в этом смысле ничего не изменилось. Все те же игры, в которые играют люди и т.д.

Так и тут — бытовой натуралистический хоррор. Начинается, примерно как «Бойцовский клуб» для девочек, персонажи умеренно отвратительны, полюбить их невозможно, ассоциироваться с ними довольно затруднительно, проникаться к ним сочувствием тоже как-то не хочется. Такой читательский клистир — неприятно, но, подозреваешь, полезно. Правда, с Мирандой Джулай фокус в том, что и оторваться от книжки в этой брезгливости тоже невозможно. Всех без исключения хочется взять за ноги и бить головой о батарею парового отопления, омываясь при этом слезами жалости.

Потому что это Чашка Петри Боулза в Кубе Натали. Только Боулз помогает читателю тем, что отстраняется от описываемого эксперимента, оставаясь как бы на нашей стороне, по эту сторону барьера в этом биологическом зоопарке. А Миранда ведет репортаж непосредственно из ада — того, в котором вечное лето.

А в конце оказывается, что она настолько охуенно все придумала, что гипотетический инопланетянин узнал бы из этого не весьма объемного романа о роде человеческом гораздо больше, чем из полного собрания сочинений Льва Толстого.

переводила, как и собиралась, Шаши – и надо сказать, что такое попадание в интонацию вряд ли у кого получилось бы, редактировать перевод было ничем не замутненным счастьем

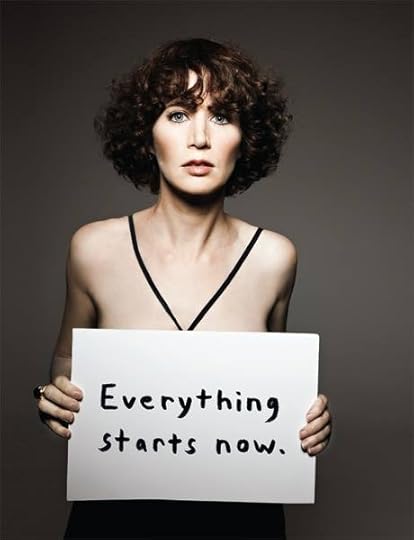

вот она прекрасная как есть:

ну а другая новость из окопов вот:

по этому поводу расширенный концерт: это – лейтмотив романа Миранды Джулай, в двух версиях:

а это в первом приближении то, что больше всего напоминает ее на наших пространствах

Filed under: men@work

February 16, 2017

these kind days

портрет “Мертвого отца” в пригодном для чтения интерьере

портрет его же в среде обитания (теперь он есть и в тель-авивском магазине “Бабель”)

а Клуб друзей книг отметил его в числе верхних новинок февраля

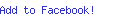

не помню, показывал болгарского Бротигана или нет – но вот он был такой

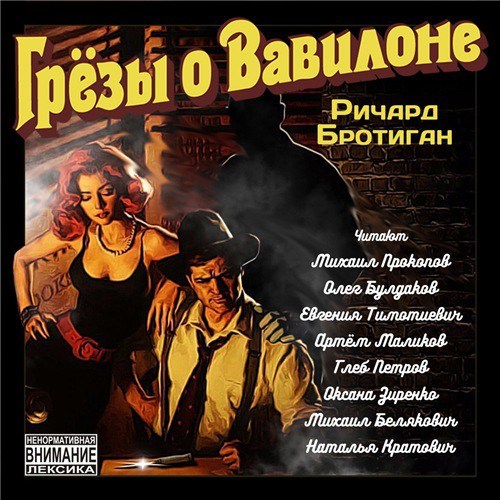

а тут кое-что новенькое – вполне мило, вот только я не помню, чтобы давал кому-то аудио-права

из архивов: Пинчон от а до я

а вот что будет 1 марта в Калифорнии: California Countercultures: Pynchon’s Paranoid California with Michael Cohen

наши убогие читатели сражаются с “Первой красоткой в городе” Хэнка

а у “Агнца” Криса Мура возник еще один поклонник

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 15, 2017

some slow fishcakes

To Peking: A Forgotten Journey from Moscow to Manchuria by Peter Fleming

To Peking: A Forgotten Journey from Moscow to Manchuria by Peter Fleming

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасный том дневников, «забытых» автором лет на 15, но все же изданных. 1934 год, Флеминг пускается в свое второе (после «В собственном обществе») путешествие по Азии (Москва и Кавказ не в счет — там та же азиатчина). Довольно потешные приключения под видом «охоты» — охотится у нас автор везде, занимательнее всего — на Кавказе. К сожалению, во Владивостоке и Имане он тоже охотится, отчего те несколько десятков страниц, что посвящены родному городу, несколько теряют в описательности, хотя советский мерзостный бардак, свойственный казенным учреждениям, отображен довольно отчетливо.

Но прелесть такого чтения — еще и в том, что в ДВ Атлантиде постоянно встречаешь знакомых. Например, здесь описано несколько встреч с Борисом Бринером в Харбине (тот в должности консульского служащего даже поучаствовал в разборках Эллы Майяр с японскими солдатами, которые в поезде навешали ей люлей ни за что ни про что: этот случай подробнее описан в «Вестях из Татарии», но там не названы имена). Здесь же подтверждения тому, что Феликс служил у Колчака («в британском мундире»), а Катя Корнакова тосковала по МХАТовской сцене и ненавидела Комиссаржевскую. Сам же Борис по-прежнему сокрушался о потере загородного дома под Владивостоком. Так что от меня нынешнего до брата отца Джеймза Бонда — натурально три рукопожатия, что отдельно приятно.

В те же дни ноября и начала декабря Флеминг — да-да — встречался, само собой, с Рерихом: сначала в Харбине, затем в Шанхае. Называет его «distant», что бы это ни значило, сочувствует тому, что харбинская русская пресса шельмует его «масоном» (ха, знала бы пресса… одним масонством дело бы не ограничилось). Больше ничего особо примечательного не сообщает, но и это нам дает богатую почву для спекуляций. В общем, книга весьма рекомендуется, ее было бы и перевести неплохо, там много занятного не только для ДВ-жителей.

Bayonets to Lhasa: The British Invasion of Tibet by Peter Fleming

Bayonets to Lhasa: The British Invasion of Tibet by Peter Fleming

My rating: 4 of 5 stars

Превосходный очерк причудливого эпизода Большой игры (и ее самой — до определенного хронопредела и в определенных географических рамках). Автор, понятно, представляет английскую точку зрения на события: англичан мотивировало не только (и не столько) имперское расползание России по Азии (Ухтомский: «В Азии для нас нет и не может быть границ», — довольно сильное и странное заявление, по нынешним-то меркам), но и — вполне, кстати, по-азиатски — поддержание престижа. Потому что трогательные котики-англичане, оказавшись в Азии, похоже, заразились боязнью «потерять лицо» (недаром в мемуарах и дневниках самого Флеминга это одно из самых часто встречающихся выражений). Так что в значительной степени (но не исключительно, само собой) Большая игра мотивировалась таким азиатским подходом.

Кроме того, забавно, насколько англичане (но не автор, к его историографической чести) не отдавали себе отчет в российской административной инертности и русской лени: основные усилия по натиску на Тибет с российской стороны осуществлялись индивидуальными подвижниками, авантюристами и буддистами-любителями, которым противостоял весь имперский военно-государственный аппарат Британии. От этого вся подоплека геополитической Большой игры становится до крайности нелепой: амбиции и идеалы увлеченных одиночек с одной стороны против страха потерять лицо с другой. Таинственные и грозные политические силы (или неумолимые тенденции исторического развития, как нас учат учебники) тут как бы не вполне причем.

В общем, довольно нелепое это было предприятие — отправлять дипломатическую миссию в Лхасу таким извилистым путем.

Судьба адмирала Колчака by Peter Fleming

Судьба адмирала Колчака by Peter Fleming

My rating: 4 of 5 stars

Довольно ехидный — но от этого не менее познавательный — очерк истории интервенции: англичане в нем, конечно, оправдываются, да и у самого Колчака педалируется то, что он был английским добровольцем (хотя это было в его фигуре, как мы понимаем, не главное). Зато эта точка зрения позволяет острее показать подлость чехов и французов, да и, к чести автора, к самим англичанам и их политике он относится вполне критически.

Перевод анонимный — мне не удалось отыскать упоминаний о переводчике и редакторе, хотя сноски, подписанные ими в книге присутствуют. Зная чудовищного издателя книги (Центрполиграф), не удивлюсь, если и в самой физической книге их нет. Но перевод, как ни странно, в общем, ОК, есть лишь незначительные продрочки, вызванные недостаточным владением темой (пара искаженных ДВ-топонимов или то, что сам Флеминг и Майяр называются «двумя юношами») и недостатками редактуры. Но книга, в общем, годная.

Ответственный ребенок. Стихи для детей by Вера Полозкова

Ответственный ребенок. Стихи для детей by Вера Полозкова

My rating: 5 of 5 stars

Отличные тексты, лукаво маскирующиеся под детские стишки, с приветами от Силверстина, Филатова и Лира. На самом деле они, конечно, для тех идеальных детей, которые — мы сами, уже взрослые. Но гипотетические дети будущего, наверное, оценят всю их красоту, юмор, эмоциональный заряд (это совершенно иная вселенная, надо заметить, чем мир тань, рыдающих от улетевших в речку мячей), причудливые размеры и незаезженные рифмы. Про нынешних — не знаю, к счастью, я мало с кем из них знаком. Возможно, им по-прежнему скармливают Маршака и Барто (от которых у Веры тоже, кстати сказать, приветы, но вполне ехидные). Тут же — примерно следующее поколение поэзии, пусть даже «детской».

Kimiko and Other Japanese Sketches by Lafcadio Hearn

Kimiko and Other Japanese Sketches by Lafcadio Hearn

My rating: 5 of 5 stars

Давно пора было добраться до Лафкадио Хёрна — мало того, что часть ДВ-литературы (он был практически соседом, ибо жил в аккурат на другой стороне Японского моря), так выяснилось, что он еще и ирландский писатель (нет, я не знал), а судьба у него такая, что мало никому не покажется (если коротко: классический случай «его все бросили»). Так что это у меня вполне программное чтение.

Писал он в жанре «лирической этнографии» — про Японию в XIX века еще мало что знали, так что он разрабатывал экзотическую струю, но вполне честно, без сенсационности. В этом сборнике — три истории о тяжелой женской доле. Слог вполне сладостен, а некоторыми фразами легко восхищаться до сих пор.

In Ghostly Japan by Lafcadio Hearn

In Ghostly Japan by Lafcadio Hearn

My rating: 5 of 5 stars

Еще один прекрасный японский сборник — не только о призраках, конечно, хотя японское сверхъестественное для него практически основная тема. Хёрн еще и очень хороший популяризатор буддизма: здесь есть великолепные и очень познавательные эссе о благовониях и других буддистских маргиналиях (чтобы оценить, конечно, нужно знать о буддизме и синтоизме хотя бы минимум, потому что автор в историю вопроса не погружается, да и не учебник это).

Великолепный очерк о поэзии: напомнил мне, в частности, очень полезное понятие японского стиховедения — ittakkiri (так пишет автор, у него своеобразная, но вполне аккуратная система транскрипции), «все пропало» = «все сказано». Это когда в лирическом высказывании недостает недосказанности, все разжевано. Как раз в этом лично у меня проблема со многими стихами некоторых нынешних — и вроде бы неплохих — поэтов, у которых даже не просто разжевано, а прямо таки положено и даже запихнуто читателю в уши и глаза.

А gossip, как называет свои эссе Хёрн, о буддистских пословицах — прямо-таки обязательное чтение для всех интересующихся.

Chita: A Memory of Last Island by Lafcadio Hearn

Chita: A Memory of Last Island by Lafcadio Hearn

My rating: 5 of 5 stars

Повесть об историческом урагане 1856 года, который смел и смыл чуть ли не все побережье Луизианы и сильно перекроил дельту Миссиссиппи. Такой Паустовский с интригой — лучше сочетания и пожелать нельзя. Первая часть — готовый сценарий фильма-катастрофы, да и дальше все достаточно кинематографично, странно, что до сих пор никто не снял.

Kokoro Japanese Inner Life Hints by Lafcadio Hearn

Kokoro Japanese Inner Life Hints by Lafcadio Hearn

My rating: 5 of 5 stars

Своеобразный, но по большей части отличный сборник очерков (и сказок) о «загадочной японской душе», где местами Хёрн больше всего напоминает Гиляровского. В конце XIX века это был вообще популярный модус высказывания, жаль, что сейчас такого мало: видимо, больше нечего открывать (а тут все-таки есть легкий упор на экзотику, хотя до читателя автор не снисходит — излагает все как для нормальных людей).

Своеобразие же, во-первых, в том, что понятие «кокоро» Хёрн толкует как «расовый характер». Ну и примечателен его угол зрения в «послевоенных» «патриотических» очерках — такой джингоистский. Речь, понятно, о Первой японо-китайской войне (1894-95). Россия в ней выступает лишь мрачным пугалом — с японской точки зрения: Хёрн стоит на позициях чуть ли «крымнашевских» в современном изводе: он больше японский патриот, чем сами японцы и с большой любовью описывает весь этот имперский ксенофобский кошмар. Какой ценой страна его потом в ХХ веке изживала, мы знаем, изжила ли — уже другой вопрос. Но с культурологической точки зрения и это бесценно, хотя Японию (да и душу ее) он, понятно, идеализирует (Западный мир, в конце концов, был к нему лично довольно жесток).

Тут есть два его вполне программных текста: эссе о научности (в западном смысле) буддизма и «Несколько мыслей о поклонении предкам». В основном, автор многословно доказывает нам, чем Восток лучше Запада, ибо там «мертвые правят живыми», хотя иногда сам себе несколько противоречит: многие восточные практики мало чем отличаются от западных, если вдуматься, например — посмертное присуждение званий и наград, хотя, мы понимаем, ритуал это крайне нелепый. «Нашит мертвые нас не оставят в живых», в общем.

А раздражает больше всего в этих текстах его постоянное апеллирование к «душе» и «духовному» в западном смысле — даже когда он опровергает ее существование с буддистских позиций. Но он тут прозелитирует, так что и это, в общем, можно извинить.

Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

My rating: 5 of 5 stars

самое примечательное, помимо картинок, само собой (и некоторые оригиналы мы видели), – это предисловие про дали, физику и математику. ну и еще раз подчеркивается родство кэрролла с сюрреализмом. крайне полезно оказалось

Alice Illustrated: 120 Images from the Classic Tales of Lewis Carroll by Jeff A. Menges

Alice Illustrated: 120 Images from the Classic Tales of Lewis Carroll by Jeff A. Menges

My rating: 5 of 5 stars

хороший маленький сборник иллюстраторов преимущественно начала хх века

Смерть и оживление by Михаил Гремяцкий

Смерть и оживление by Михаил Гремяцкий

My rating: 1 of 5 stars

Побыл вместе с народом, просветился. Это не макабр, как можно сделать вывод по названию и оглавлению, — это научпоп видного сталинского антрополога (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гремяцк…), предназначенный для чтения «товарищам крестьянам» вслух, чтоб они мертвых не боялись. Книжка вполне идиотская, но занятная как артефакт.

Укразия: Кино-роман by Николай А. Борисов

Укразия: Кино-роман by Николай А. Борисов

My rating: 2 of 5 stars

Лихая, но безграмотная ебанина + обычная шизофрения а ля рюсс: «великобританская» валюта «сенты», Варвик-стрит, персонажа-англичанина зовут Виллиам Дройд и проч. Самое прекрасное в этом тексте — названия глав, а то, что между ними, можно и не читать.

Талисман, или Заклинатель духов: Фантастический роман by Павел Лукин

Талисман, или Заклинатель духов: Фантастический роман by Павел Лукин

My rating: 3 of 5 stars

Совершенно прелестный издевательский анекдот (Белинского подразнить), изложенный восхитительно, пародия на графоманскую самопародию. Недостаток один — слишком короткий.

Джиадэ: Роман ни о чем by Александр Беленсон

Джиадэ: Роман ни о чем by Александр Беленсон

My rating: 5 of 5 stars

С Беленсоном все получилось не так просто, как казалось после прочтения его стишков. Креакл креаклом, а в 1921-28-м сочинил настоящий постмодерновый роман, даже без приставки прото-. «Джиадэ» — шедевр и восторг. Напоминает «Восстание мизантропов» Боброва — чистый метатекст со всеми приемами пост-модернизма и двух-трехслойными шуточками (некоторые были весьма опасны — это понятно даже без сопроводительных текстов и примечаний; подготовка издания, кстати, тут близка к идеальной). Опять же, Горький ругал — а уже это значит, что вещь стоящая.

Судьба автора, впрочем, весьма показательна — при первом заходе я не обратил внимание на ее конец. Очень качественная редакторская работа в «Стрельце», практически творческая — плохие стихи — посредственная критика — гениальный запрещенный роман — омерзительные советские песни и верная служба режиму — советский дурдом с «музыкальными галлюцинациями» (слышал рояль из-под кровати) — Ваганьковское. Видимо, как говорится, для всех нас в этом должен быть какой-то урок.

Роман, тем не менее, остался — спасибо «Саламандре» — и должен радовать собой тех, кому в жизни не хватает сейчас Пинчона.

Dr. Fegg’s Nasty Book of Knowledge by Terry Jones

Dr. Fegg’s Nasty Book of Knowledge by Terry Jones

My rating: 4 of 5 stars

подрывная мурзилка, кое-что отсюда потом реализовано в пост-питонье

Filed under: just so stories

[image error]

[image error]

February 14, 2017

a house-trained human salad

наша маленькая победоносная кампания, в общем, завершилась, но не совсем. в рукаве еще осталось вот это действо

портрет “Мертвого отца” в родном городе

а Бротиган меж тем пошел в ширнармассы – с ожидавшимся результатом

пополнительное чтение: When was ‘Beat’ First Written?

Neal Cassady’s Denver Legacy Includes a Secret Son, Robert Hyatt

даже вот журнал “Elle” заметил его “Мужчин без женщин”, хотя труднее отстой сложно придумать

Сэлинджер и Дилан удостоились мимоходных упоминаний критиками блогов

перечитывая “Рассказ Служанки” Маргарет Этвуд. дельно

а это старый прекрасный текст Линор о “Прекрасных же неудачниках” Леонарда Коэна (Пирсон напомнила)

накопительное чтение:

гламурная и весьма небрежная био Хэнка от “Трансформеров”, oh well

а это удивительные новости из мира театра: вот что у нас, оказывается было:

Монодрама поставлена по мотивам творчества и интервью литератора, поэта, прозаика и журналиста Чарльза Буковски. Текст спектакля вмещает эстетику и характер произведений Буковски.Режиссёр и исполнитель спектакля не стесняется в выражениях и цитировании провокационного писателя, однако на первый эмоциональный план всё же выводится личное восприятие автора. Условность и аскетизм оформления спектакля, отказ от классического театрального пространства и прямое взаимодействие с публикой создают впечатление исповеди перед зрителем.

я, пожалуй, даже не стану этого комментировать, потому что уж очень это похоже на снимок “Чарлз Буковский взглядом левитирует кота” (непонятно, почему не Пинчон)

ну и читатели пытаются с ним справиться

с “Почтамтом” получается несколько лучше

а уж с “Женщинами” выходит просто загляденье

Filed under: talking animals