Max Nemtsov's Blog, page 190

October 21, 2018

art on

вот так будет выглядеть общая обложка к комплекту открыток, дополняющих нашу книжку Стивенза. записаться на открытки можно тут

это я когда-то пытался картинки к “Островитянину” рисовать, а тут залез в блокнот и обнаружил, что они еще не стерлись. пусть и тут полежат

портрет Дона Б. в интерьере

портрет Дона Д. в интерьере

“Год Литературы” опубликовал эссе Шаши о Стивене Фрае

“Магазин-Москва” продвигает “Молитву морю”

дополнительное чтение по искусству:

а тут несостоявшиеся иллюстрации Майкла Хаффтки к “Тоннелю” Гэсса. это вождь “Партии Разочарованной Публики”, например

ну и тут фрагмент известной картины, практически ставшей основой для персонажа по имени “Малахольный Мег”. собственно, то, что нам нужно знать о “Тоннеле” Уильяма Гэсса. еще:

а это, собственно и есть портрет Магуса Табора. критиками принято считать, что его имя продиктовано картиной другого художника, более известного:

…но мы теперь знаем правду

и еще мы теперь знаем, чем вдохновлялся Пинчон, когда писал свою сиротскую песню в “Радуге”. архивами разведотдела 2-й танковой армии

October 19, 2018

news on all fronts

первые отзывы на наши книжки этого сезона: тут, тут и тут

а здесь, изводите ли видеть, какой-то фре “Учение Дона Б.” “не зашло”

зато странное место – журналь “Элль” – Дона Б. рекламирует вместе с другими “писателями-абсурдистами”

еще кусок из “Островитянина” на “Снобе”

происходит набивка чучела контентом

книголюбы сообщают, что и “Ангела тьмы” переиздали, оказывается

а в родном городе – в “культовой булочной” – завтра наконец-то состоится давно обещанное обсуждение “Одинокого города”

там же дружественные хипстеры оценили “Американху”

Алхворт о “Стране коров” Пирсона

а здесь он вкратце о “Космополе” Дона Делилло (забавно, особенно про “идейную пустоту”):

ну и общеобразовательное чтение о текущем проекте:

а здесь – краткий, но отрицательный отзыв о “Тоннеле” же: “не мое безумие”. по настрою безумия с Гэссом, конечно, надо совпасть, а это непросто. русскому читателю будет еще не проще

еще один ковер Дёмы в исполнении Арнолда Лейна:

October 18, 2018

some autumn reading

House of Leaves by Mark Z. Danielewski

House of Leaves by Mark Z. Danielewski

My rating: 5 of 5 stars

Очень хороший роман — и очень развлекательное кино, потому что, конечно же, это попытка отобразить Линча на бумаге приемами эргодического письма. Ничего нового или сколько-нибудь новаторского в этом, разумеется, нет, но тут применено с умом и меру автор знает (в отличие от последующих «революций», где все глупо и без ума). Еще, само собой, нужно понимать, что это роман вполне жанровый (но не «ужас» и, конечно, не только «история любви», как нас в этом пытаются убедить) и главная задача у него — все же развлекать читателя (в том числе трюками и фокусами); это помимо неостановимой тяги автора писать, граничащей с графоманией, и желанием втянуть в свою первую книгу все, что он до сего момента насобирал. Чего добру пропадать, в самом деле?

Но Дэниэлевски, конечно, большой молодец. Кто-нибудь вообще замечал, насколько маловероятны тут два его автора, в которых любят искать разных прототипов, от Борхеса до Дарджера, но оба они служат для маскировки самого З.? Т.е. маловероятны они настолько, что даже смешно и воспринимается как оскорбление, бросаемое читательскому интеллекту. И при этом оба наши рассказчика умудряются «держать лицо» перед читателем — не это ли один из признаков мастерства автора? Но оставим рассуждения на долю академиков.

Вот еще говорят, что им тоже досталось — сатира-де на академическую и критическую мысль. Шуточка, разумеется, не только в этом — автор попытался столкнуть западное сознание вообще (со всем его невеликим разнообразием) с чем угодно необъяснимым вообще (со всей его непостижимостью). На месте «дома» могло быть что угодно — дым, дама, мама… впрочем, мама там есть, — и современный мир реагировал бы точно так же. Но Дэниэлевски выбрал миф (ну или подсознание, так уж и быть) — самое глубинное и архетипичное нечто, до дна чего всегда хочется добраться пытливому исследователю, — и навертел вокруг него своих дымов и наставил зеркал. И принялся отстраненно-клиницистически наблюдать, как это самое сознание пытается справиться с этой «идеей Бога» (недаром там есть и такая отсылка, конечно), как скрежещут шестеренки мозгов, как люди задают не те вопросы и обращают внимание на всякую хуйню — ровно так же, как это делают и читатели. Автор перебирает подходы, теории, методы — вплоть до «строго научного», но даже тот обнаруживает свою полную несостоятельность перед силой мифа («17 страниц отсутствуют» — это просто гвоздь программы, конечно).

И в этом, в немалой степени, и состоит аттракцион «Дома листьев». Роман мне очень, в общем, понравился, что бы там про него ни говорил главный его пропагандист по России, «в совершенстве владеющий английским языком», который отделался переводом 40 страниц и банальностями в предисловии к ру-изданию (отчасти списанными из «Википедии», отчасти — из отзывов читателей «Гудридз»). А, нет, наврал — там еще есть реминисценции в духе «я и великая книга», конечно. Но, как это ни удивительно, «Дом листьев» — тот редкий случай, когда вкусы наши совпали, хоть и по разным причинам. Кстати, почему у романа такое название (кто-то спрашивал), исчерпывающе объясняется в стишке строк на семь, закопанном где-то в глубинах приложений.

The Flame: Poems and Notebooks by Leonard Cohen

The Flame: Poems and Notebooks by Leonard Cohen

My rating: 5 of 5 stars

Его стихи и тексты чем дальше — тем более общи и абстрактны: такое ощущение, что он смывает с них все лишнее, образность, метафорику, лишние слова и смыслы. Остается лишь самое простое и основное. И наверняка главное.

The Fifty Year Sword by Mark Z. Danielewski

The Fifty Year Sword by Mark Z. Danielewski

My rating: 2 of 5 stars

Ну и здесь наш автор как-то увлекся. Сделана книжка очень красиво, спору нет, но она неинтересна — ни сюжетом, ни раскладкой по пяти голосам, которые ничем не отличаются друг от дружки, ни, в общем, смыслом, которого как бы не очень есть. (Сигару тому, кто мне расскажет, в чем он.) В общем, похоже, «Дом листьев» остается его недосягаемым шедевром (ок, 27-томник в 5 томах мне еще предстоит, но многого я не жду, чесгря).

theMystery.doc by Matthew McIntosh

theMystery.doc by Matthew McIntosh

My rating: 3 of 5 stars

В жанре «толстая книга с выебонами» роман вполне милый. Он неплохо написан, местами потешен, довольно крупные его части читать необязательно, потому что там ничего не написано (снег идет, например) или много картинок, которые складываются в мультики. Автор местами наследует Воннегуту — основной сюжет про писателя, который забыл свое имя, вполне из Кёрта. Но в остальном, конечно, совсем не обязателен.

Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North by Yuri Slezkine

Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North by Yuri Slezkine

My rating: 5 of 5 stars

Хороший очерк колонизации Сибири и ДВ — и прекрасное напоминание о том, что проходило оно далеко не так сусально и безмятежно, как нас пытаются убедить, противопоставляя Россию Америке, а нам самим хотелось бы верить. Крови, жестокости и подлости там было достаточно.

Глядя на взаимоотношения имперского центра и колонизуемых народов сквозь всю историю, становится ясно, что население ДВ колонизовано по-прежнему — оно остается в тех же рабски-подчиненных отношениях с центральной властью, что и раньше, и от юкагиров XVII века ничем не отличается, пусть даже преимущественно принадлежит к титульной нации. Чтобы в этом убедиться, см. несмолкающие мольбы о деньгах на то или это, просьбы уменьшить ясак и назначение губернаторов на воеводство. Никто ничему за эти годы не научился, несмотря на несколько иную колонизацию, например, Манчжурии.

Ну и понятно, что русских на восток гнала, в первую очередь, жажда наживы, а все эти пресловутые стремления к свободе и прочая романтическая поебень были далеко не главным и далеко не для всех. Русские тут и были, и остались традиционно «ленивы и нелюбопытны», на что «пытливые иностранцы» жаловались еще в XVI-XVII веках: подлинного изучения и освоения Сибири и ДВ не происходило никогда — была только их эксплуатация. А «пытливость» уже тогда была ругательством. На том же стоим и посейчас.

Но с алчности все только начиналось. Наступил «просвещенный» XIX век, и русские последователи немецких философов-идеалистов устроили фактически геноцид «малых народностей». Те же самые Хердер, Фихте и Шеллинг, как мы знаем, породили и другую плеяду мыслителей — уже чисто (pun intended) германскую, которая в первой половине ХХ века известно до чего Европу довела. Все из-за того, как ловко эти бляди определяли «нацию», конечно. С такими их последователями, как «прогрессивный» граф Сперанский, в Сибири у самоедов, ясное дело, не было никакого шанса — только насильственная русификация.

Ну а потом уже наступило советское и постсоветское мифотворчество, чьим тотемом стал Дерсу, а чирлидером Гаер. Но там уже полный Дизниленд, все это мы и так знаем.

October 17, 2018

more good news

нам только такие и нужны. вот первый (неформальный) читательский отзыв на “Островитянина”. остальные, видать, еще не дочитали. что немудрено, поскольку языковая реальность там вот такая

еще две иллюстрации Алекса Клепикова к “Тарантулу” Боба Дилана (вы уже знаете, в какой альбом смотреть)

еще праздничной осенней рекламы книжки

ну и занимательного чтения:

не мог пройти мимо: персонажи Бротигана, оставшиеся в Непале (о персонажах Керуака, оставшихся в Японии писал Сюсаку Эндо в “Уважаемом господине дураке”)

одним из таких персонажей был, кстати, Джафи Райдер

так вот, чуваки, он вполне жив и выступает

Санта-Ана как источник вдохновения американской литературы (см. Пинчона)

а эта картинка называется “Инструменты дипломатии”, но здесь она не поэтому, а потому что в “Слейте” напечатали эмуляцию Доналда Бартелми (копирующую тексты из “Учения Дона Б.”, которые некоторые книгопродавцы с удпл называют “Учениями”, т.е. “маневрами”)

ну и пополнение в Мемориальном плейлисте Александра Дёмина:

October 16, 2018

our news extended

как уже было сказано, наши гастроли на Петроградской стороне завершились, и дивное место “Контекст” выложило два альбома фотографий – семинар Шаши и мой паблик-толк о Пинчоне (преимущественно)

и еще одна тематическая публикация

а вот это поистине эпохальная находка: The Record of the Pynchon Family in England and America. издание 1885 года.

и 71-й выпуск подкаста “Пинчон на людях”: “Мочевой пузырь знал, куда идти” (да, там продолжают обсуждать “Край навылет”)

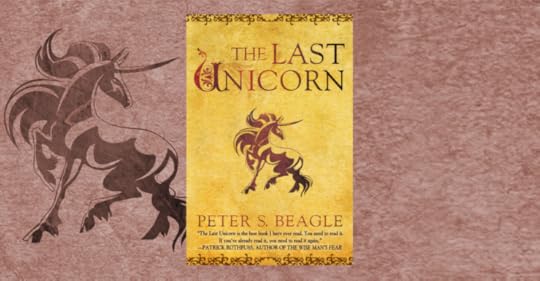

прекрасное о “Последнем единороге” (одна из немногих книжек, которые я перевел когда-то и она до сих пор не издана; мой перевод был первым, потом возникли остальные)

сэнсэй разговаривает в связи с новым романом

ну а теперь кое-что совершенно иное, как водится

October 15, 2018

our news cont’d

ну, перво-наперво, не вполне наши, а близкие. неугомонные черти из “Книжной полки” (х-“Додо/ЗИЛ”) с конца прошлой недели делают крауд на производство комплекта иллюстраций Артура Рэкема к нашему Джеймзу Стивензу. мы не смогли, понятно, делать полностью цветное издание “Ирландских чудных сказаний”, иначе деньги на него мы б собирали и посейчас, а вот комплект открыток – другое дело. так что включайтесь – и у вас будет полный комплект. ну, кроме того, что они сами красивые

а здесь – первый читательский отзыв на Стивенза

наши гастроли на Петроградской стороне завершились

ну и еще немного портретов наших книжек

двойной портрет “Виттгенштейн и Бартелми” (с) Света Ладзина

по страницам “Островитянина” (хорошая задумка, на самом деле, надо бы продолжить)

ну и немного рекламы (обложку я уже показывал). здесь ее же рекламирует “Клуб друзей книги”. а тут из нее читает сам автор

а здесь Алла Штейнман рассказывает, в частности, о “Мифе” Фрая (и да, продолжение грядет)

October 11, 2018

middle of something

Middle England by Jonathan Coe

Middle England by Jonathan Coe

My rating: 4 of 5 stars

прекрасный уютный Коу для любителей Гэлзуорти и вот этих вот долгих семейных саг. а по повестке дня больше всего напоминает, конечно же, “Краткую историю тракторов по-украински” Марины Левицкой (это вообще была ее тема, мультипультикультурализм). впрочем, плотность культурных отсылок у Коу не в пример выше, так что эта небольшая романная соната (ибо по структуре это она и есть) вполне может читаться не только как продолжение более ранней дилогии, но и как головоломка (Толкина-то там каждый дурак найдет, а вот “Да, министр”, я думаю – нет, не каждый). в общем, читателю будет чем развлечься.

сдали вчера “Фантому”, возможно, до конца года и выйдет. переводила Шаши, я редактировал (вспомнив навык редактирования Коу). кстати, Левицкую в мире еще читают, вы не думайте , что ее забыли

ну а это – лейтмотив к роману:

хотя, конечно, весь роман проникнут вот этим (nudge nudge):

October 10, 2018

our news are still magnificent

напоминаю – всю субботу мы в “Контексте” на Петроградской стороне

а в корпоративном книжном “Бук24” уже появилась предварительная страничка “Трилогии лорда Хоррора” Дейвида Бриттона. выходить он, оказывается, будет в той же серии, что и Селин. это правильно, я бы решил, – не брать пленных

а вот так осуществляются секретные передачи наших книжек в тайных местах. оперативная съемка

меж тем, подоспело новое поколение читателей Бротигана. вот кто-то из восторженных и ясноглазых о переиздании двух его романов

все привыкли считать, что в Магадане было три великие группы: “Доктор Тик”, “Восточный синдром” и “Миссия:Антициклон”. это не так. была и четвертая, и полностью она называлась “Ассоциация ‘Конец, Света!’”. я почему-то думал, что от нее ничего не осталось, но я был неправ:

our brilliant news

они как всегда лучшие, а у всех прочих сплошь какие-то рожи

некто Валерий Шабашов рекламирует наши книжки (хоть и с опечатками, но от чистого, я полагаю, сердца)

об аромате “Ветер над Большим Бласкетом” (был такой ништяк в коллекции)

“Библиотечная крыса” радуется книжке

а это архивно-академическое: в те времена, когда русские исследователи еще не знали, как на самом деле зовут автора “Островитянина”, они уже писали статьи о его глубинном родстве с Горьким

ну и потешного: у “Эксмо” есть журнал, оказывается, и он зажег – “Женщины” Хэнка попали в их список книжек, где ругаются матом. звездочки в словах – это несомненно прогресс, могли бы и что похуже с этими словами сделать

October 8, 2018

our news are the best

как известно, а у всех остальных – так себе

для тех, кто не понял блок-схему – в “Пыльце” отрывок предисловия Пинчона к Бартелми

для понятности. арт анонима

переводчик “Островитянина” Юрий Андрейчук своими словами

соредактор “Островитянина” Айне Андрейчук своими словами

оранжевая осенняя книжка – вот как бодро ее пиарят

меж тем как в мире уже начинают шагать “Командора”

ну и на другой ноте: история наших киевских братьев по разуму – журнала “Гучномовець”

и пополнение в Мемориальном плейлисте Александра Дёмина: Митя сотворил уместное видео на “Несколько советов ученику третьего класса…” и т.д.