Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 41

January 1, 2024

La terra del “nuovo inizio”

L’idea di una terra dove ci possa essere “un nuovo inizio”, vale a dire, un posto dove si possa rivivere le cose che abbiamo fatto, correggendole, mi sembra interessante, non vi pare? Un poco come una reincarnazione per correzione.

Potremmo spogliarci degli errori commessi, smettere i vestiti indossati e gettarli via, per mai più indossarli. Essi mostrano agli altri quello che siamo, almeno esternamente, a prima vista e per essi veniamo giudicati. Le apparenze contano, come contano i luoghi dove viviamo.

Laurel Louise Fletcher, misteriosa poetessa americana, desidera andare in questa terra insieme a chi legge anche senza conoscere il luogo. Ai cancelli ci sarebbe di sicuro qualcuno ad aspettarci, qualcuno che abbiamo potuto ferire con la nostra ignoranza o cattiveria. Questa persona starebbe ad aspettarci con affetto, come un vecchio “amico”, un compagno di viaggio nella terra di prima. Avrebbe dimenticato tutto quanto era successo.

Avrebbe perdonato tutto quanto era accaduto tra di noi. Il piacere di ritrovarsi diversi, di rifare le cose che non potemmo o non volemmo fare. Non si potrebbe non essere diversi in una terra di questo genere, un posto dove non si possono re-indossare gli abiti cattivi che abbiamo smesso e lasciati definitivamente.

Louisa Fletcher (1878–1957) nacque in una ricca ed agiata famiglia americana, ebbe una vita tanto misteriosa quanto tumultuosa. Numerosi suicidi si verificarono in famiglia, sua madre morì quando aveva sei anni.

Persone eccentriche e devianti per la vita del tempo. Louise non fu da meno. Si sposò e divorziò tre volte in un epoca quando il divorzio era una maledizione. Alcune cronache riportano che Louise fu una delle prime donne al tempo a tagliarsi i capelli corti.

In famiglia la chiamavano la “Badessa” e fu ammaliata dalla vita del teatro. Collaborò col suo primo marito ,noto scrittore, alla stesura di diversi libri. Ebbero una figlia, ma poco dopo divorziarono a causa del suo alcolismo.

Qualche anno dopo Louise si innamorò di nuovo e sposò per una seconda volta. Ebbe una seconda figlia poco dopo la pubblicazione della collezione di poesie che porta questo titolo.

La seconda figlia morì a soli 16 anni e seguì il secondo divorzio. Qualche anno dopo si sposò una terza volta, ma il matrimonio durò un solo anno. Poco prima che diventasse nonna, morì a 78 anni.

Da questi brevi cenni biografici si può capire (maliziosamente!) la sua idea di cercare una terra che potesse permettere di fare tutto daccapo. Noi moderni, lo chiamiamo “il senno di poi”.

I wish that there were some wonderful place

In the Land of Beginning Again.

Vorrei tanto che ci fosse un posto meraviglioso

nella Terra del Nuovo Inizio.

Where all our mistakes and all our heartaches

And all of our poor selfish grief

Could be dropped like a shabby old coat at the door

and never put on again.

Un posto dove tutti i nostri errori e batticuori

e tutti i nostri poveri egoismi

potessero cadere come vecchi abiti dismessi.

I wish we could come on it all unaware,

Like the hunter who finds a lost trail;

And I wish that the one whom our blindness had done

The greatest injustice of all

Could be there at the gates

like an old friend that waits

For the comrade he’s gladdest to hail.

Vorrei che tutti ci ritrovassimo insieme

come quel cacciatore che ritrova la traccia smarrita;

e vorrei che quel qualcuno al quale con la nostra cecità

abbiamo fatto tanto male fosse lì al cancello

in attesa, come un vecchio amico da salutare.

We would find all the things we intended to do

But forgot, and remembered too late,

Little praises unspoken, little promises broken,

And all the thousand and one

Little duties neglected that might have perfected

The day for one less fortunate.

Troveremmo tutte le cose che volevamo fare

ma dimenticammo di fare e ce ne ricordammo troppo tardi,

piccoli ringraziamenti mai dati, piccole promesse non mantenute,

e i mille e uno doveri trascurati verso chi fu meno fortunato.

It wouldn’t be possible not to be kind

In the Land of Beginning Again,

And the ones we misjudged

and the ones whom we grudged

their moments of victory here,

Would find in the grasp of our loving hand-clasp

More than penitent lips could explain…

Sarebbe impossibile non essere gentile

nella Terra del Nuovo Inizio,

e quelli che giudicammo male,

quelli contro i quali mormorammo

invidiando i loro momenti di gloria,

troveremmo il piacere dell’abbraccio fraterno

che nessuna parola potrebbe spiegare …

So I wish that there were some wonderful place

Called the Land of Beginning Again,

Where all our mistakes and all our heartaches,

And all of our poor selfish grief

Could be dropped like a shabby old coat at the door

And never put on again.

Vorrei tanto che ci fosse questa Terra del Nuovo Inizio

dove tutti i nostri errori e batticuori

e tutti i nostri poveri egoismi

potessero cadere come vecchi abiti dismessi

e mai più indossati.

— —

“The Land of Beginning Again”[image error]

by Louisa Fletcher, from The Land of Beginning Again.

© Nabu Press, 2011.

December 30, 2023

A futura memoria. Ieri & oggi in Via Mezzocannone 43 Napoli

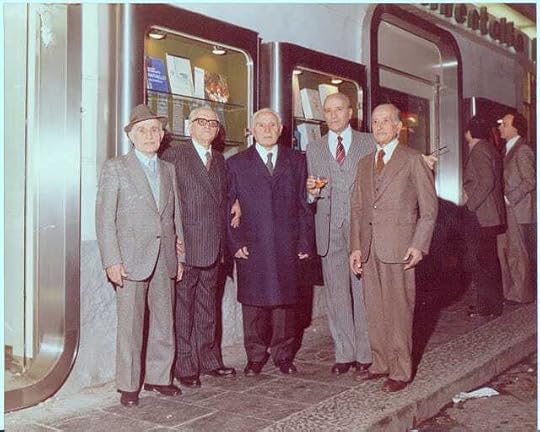

Antonio, Francesco, Domenico, Mario, Felice, Via Mezzocannone 43, Napoli (1969)

Antonio, Francesco, Domenico, Mario, Felice, Via Mezzocannone 43, Napoli (1969)Leggete il post che segue scritto nella data indicata, a corredo della foto qui sopra così come la si può ritrovare nel mio archivio digitale col titolo “A futura memoria”. Mio figlio Alessandro, poco fa è passato da quelle parti e tramite whatsup mi ha inviato la foto successiva fatta allo stesso posto.

Mai come in questo caso, osservando questa foto, ho capito il senso del successo dei così detti “social networks”: vivere la vita e ricordarla con un obiettivo per documentarla. La parola “obiettivo” in questo caso ha un doppio senso: quello che prevede l’impiego della macchina fotografica e quello che sta ad indicare il senso, la ragione, lo scopo di fare una determinata cosa. In questo caso si tratta di esternare i miei sentimenti di tristezza per la scomparsa di una persona che appare in questa immagine, l’ultimo di cinque fratelli, il primo a destra, di nome Felice. Cinque figure umane ritratte sul marciapiede di una nota strada di Napoli alla fine degli anni sessanta, davanti ad una delle tante librerie che la costellavano, di fianco all’università. Un luogo che fa parte non solo della storia di Napoli ma anche di quella che fu la vita di queste cinque persone che mi appartennero. Così come io appartengo alla loro.

Qualcuno, a proposito di Facebook, ha ricordato di recente che Emile Zola, scrivendo della tecnica fotografica, ebbe a dire una frase diventata poi giustamente famosa: “Secondo me non si può dire di avere veramente visto una cosa finché non la si è fotografata”. Io fotografai questa situazione in occasione della inaugurazione dei nuovi locali di una piccola casa editrice fondata da Francesco, il secondo da sinistra. Era un’occasione quella per festeggiare l’evento di una trasformazione imprenditoriale.

Degli sconosciuti tipografi di provincia, i cinque fratelli qui ritratti, festeggiavano ritrovandosi nella grande città, continuando l’attività tipografica che il loro genitore aveva cominciato agli inizi del secolo e del millennio scorsi. In quella piccola cittadina di provincia dove erano tutti nati, insieme ad altre due sorelle. Una andata in sposa ad un musicista del teatro San Carlo e poi della Scala, l’altra emigrata negli anni venti negli Stati Uniti. A quel tempo, io giovane figlio di Antonio, non mi rendevo conto che stavo fotografando non solo un incontro d’occasione in famiglia, ma anche un nuovo modo di documentare noi stessi, la vita e il mondo. Allora, solo quaranta anni fa, una foto era soltanto una istantanea da collezionare, un momento della vita fermato sulla carta.

Non avrei mai immaginato che quel momento potesse essere rivissuto oggi, in occasione della scomparsa dell’ultimo dei superstiti di questa avventura umana e familiare. Un documento fotografico che mi permette di riflettere come le immagini presentate sui “social networks”, quali Facebook, Google+ e Twitter, diventano filtri del passato, un “passato” che diventa online un presente continuo. Il mondo è come un set, un palcoscenico sul quale la vita continua e scorre. Gli utenti partecipano all’esperienza che diventa materiale, concreta, rivissuta. Oggi, questi nuovi media ci mettono in condizione non solo di essere sempre in viaggio con il nostro occhio fotografico, di documentare e condividere con altri le nostre esperienze, ma anche di rivivere il passato rilanciandolo nel presente. Ci offrono la possibilità di trasformare una volatile occasione di esperienza vissuta in una sorta di “passato futuro”.

Siamo sempre consapevoli cioè che il presente è qualcosa che si può rivivere online e che sarà consumato anche da altri. Sembra quasi che sia possibile far diventare il passato presente, il presente futuro.Una grande scrittrice come Susan Sontag ha detto: “Tutto esiste per finire in una fotografia”. Sembra una frase scritta apposta per fare pubblicità a Facebook. L’esistenza di quelle cinque persone per le quali ho scritto questo post è tutta in questa foto. Una famiglia che un tempo si definiva patriarcale, come patriarca era davvero nonno Michele di cui ho un vago ricordo. Il fondatore di quella che fu la “Arti Grafiche M. Gallo & Figli. Sarno”. Uomini e storie di un altro secolo ed un altro millennio. Questo blogger è orgoglioso di essere un loro discendente diventato “digitale”. Si augura che chi gli succede continui a muoversi con armonia e profitto tra “bits & bytes”, così come i suoi antenati si mossero, anche se con tante avventure, tra i caratteri mobili di Johann Gutenberg.

Postato 8th January 2012 da galloway

Lascio a chi legge il piacere di commentare la foto che segue. Come cambia il mondo! In bene, in peggio? Non saprei dire. Non voglio essere moralista o catastrofista. Mi limito a segnalare il cambiamento, o mutazione? Quel che resta del passato è sotto gli occhi di tutti, di chi non conobbe quei luoghi.

Via Mezzocannone 43, oggi dicembre 2023[image error]

Via Mezzocannone 43, oggi dicembre 2023[image error]

December 21, 2023

Siamo sempre in attesa …

Il 22 dicembre del 1989 muore a Parigi Samuel Beckett. Non so quante volte ho letto “In attesa di Godot”, sempre alla ricerca di qualcosa che mi fosse sfuggito nelle letture precedenti. Samuel Beckett è uno degli autori moderni che più mi affascinano per l’uso della parola. In particolare in “Godot” per mezzo della parola l’autore cerca di spiegare tutto ciò che della vita non potrà mai essere veramente spiegato. Il mistero dell’esistenza, la paura senza nome e l’ansia del subsconscio della mente umana che sfida la razionalità, ma contro di essa si rompe la testa.

La commedia (ma sarà poi una commedia?) appartiene al cosi detto teatro dell’assurdo essenzialmente un teatro di origini parigine. Di solito lo spettatore si trova davanti ad una situazione onirica e la successione degli eventi è solo apparentemente slegata. Non segue pertanto le sequenze logiche di una mente comune. Le immagini non si succedono ma si incrociano e si associano.

In Godot queste immagini sono noiose, disperate, tediose, inutili nell’attesa che non conduce in nessun dove. Esse diventano sempre più disperate man mano che la commedia evolve. La condizione dell’attesa viene come congelata, ma sono le parole che hanno il sapore del ghiaccio, parole non dette perchè non c’è nulla da dire. La scena ha una sua logica meccanica e ripetitiva. Quasi una paralisi.

E’ la condizione umana dopo tutto. Gli spettatori devono saperlo. Non c’è molta differenza tra il primo e il secondo atto, cambia solo il dialogo e la sequenza degli eventi. Vladimir e Estragon incontrano Pozzo e Lucky, la stessa coppia, ma in differenti circostanze. In entrambi gli atti Pozzo e Lucky, padrone e schiavo, restano legati mentre i vagabondi continuano ad aspettare Godot. I due atti hanno inizio entrambi a sera e si concludono di notte con l’arrivo di un messaggero che riferisce che Godot verrà il giorno dopo e non quella sera. E così l’attesa non ha mai fine per i vagabondi che aspettano Godot il quale continua a promettere una promessa che resterà inappagata. Tutto ciò introduce un nuovo personaggio non reale, ma virtuale: la noia che crea tensione.

I vagabondi sono in attesa di una persona per essere forse salvati e mentre aspettano avvertono il passare del tempo che sottopone ogni cosa al cambiamento. Ma più le cose cambiano, più restano le stesse. Questa è in fondo la terribile stabilità del mondo. Pozzo dice: “Le lagrime del mondo sono sempre abbondanti. Per ognuno che comincia a piangere da qualche altra parte quacun altro smette. Un giorno è come l’altro e quando moriamo possiamo anche non essere mai esistiti”. Tra la nascita e la morte la luce brilla solo per un attimo ma l’uomo spera nella salvezza di Godot che rappresenta il rifugio dei due vagabondi e quindi degli uomini.

I due non sono sicuri di essere capitati nel posto e nel giorno giusto. Questa è la vera condizione umana. Tutti i giorni sembrano gli stessi ed è difficile distinguere tra di essi. La triste condizione di Vladimir e Estragonriflette la confusione del giorno, quel giorno, di ogni giorno. Della vita. I vagabondi non hanno diritti, per questo sono legati. L’incertezza domina la scena. C’è perfino incertezza nella salvezza da parte di Cristo perchè tutto dipende dal caso. Pozzo dice che lui poteva essere Lucky e Lucky essere lui. In senso più ampio Pozzo è il corpo e Lucky la mente. Entrambi, però, sempre intercambiabili.

Tutta la commedia è un puzzle senza senso e scopo, in preda all’ansia ed alla disperazione. Tutto si riflette nei due vagabondi i quali in fondo non riescono nemmeno ed identificare se stessi nei confronti di questa identità che aspettano e che non compare mai. Dei quattro personaggi in scena non ci viene detto nulla, come nulla sappiamo dell’ambiente in cui la scena ha luogo. L’apparente comicità del messaggio ne nasconde uno più profondo continuamente ripetuto. Le parole non dette e le pause sono piene di significato e più esplicite addirittura di quanto non è detto. E’ stato scritto da un critico che “il silenzio penetra in questa commedia come l’acqua in una nave che affonda”. I due vagabondi ci possono sembrare degli estranei ma in fondo ci appartengono per intero. Loro sono noi e noi siamo loro. Persino il palcoscenico vuoto rappresenta la metafora della vita. Siamo noi, spettatori della commedia e compagni spettatori dei due vagabondi a dover riempire il palcoscenico e dare un significato alla nostra esistenza.

Il Godot che non compare mai è il mondo che ci circonda e attende di essere sottomesso altrimenti i vagabondi saranno puniti. E noi, come loro, anche. Secondo Beckett non c’è nulla da dire, nulla con cui ci si possa esprimere, nessuna possibilità di intendersi, nessun desiderio o obbligo di esprimersi.

Godot non è altro che una miniatura divina che gli uomini attendono con speranza e paura per cercare di risolvere il loro problema alla ricerca di un significato alla propria esistenza per la quale essi sono disposti anche a sacrificare il loro libero arbitrio, la loro volontà, unico dono che posseggono.

In conclusione l’inutilità dell’attesa simboleggia l’inutilità della vita umana intrappolata in un mondo che sembra una sala di specchi dalla quale i tentativi di fuga rendono l’azione del prigioniero, con la sua lotta per liberarsi, quanto mai comica. Beckett non poteva essere più pessimista ed estremo di quanto sia stato scrivendo questa commedia che non a caso è “assurda”.

Ma, si badi bene. Tutto resta “assurdo” soltanto se ogni cosa umana viene vista in questo modo. Qohelet, qualche millennio fa, aveva già messo in guardia gli uomini dal pensare che tutto fosse “hebel”, nebbia, inutilità e nulla, se non è visto alla luce di quella entità che Beckett chiama “Godot” che è Dio. Lui non lo dice, ma è chiaro che quell’attesa riguarda la “Sua” attesa.[image error]

December 16, 2023

Quel che resta della “virtute” e della “canoscenza”: è in arrivo AI

Nel XXVI canto dell’Inferno, Dante incontra Ulisse, il grande esploratore greco che, dopo aver conquistato Troia, intraprese un viaggio alla scoperta di nuovi mondi. Dante e Virgilio lo incontrano all’interno della voragine infernale, dove è condannato per aver voluto conoscere i segreti del cielo e dell’inferno. Ulisse, prima di morire, rivolge ai suoi compagni un ultimo discorso, in cui li esorta a proseguire il viaggio: Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.

Questa frase è una delle più celebri dell’intera Divina Commedia. Essa esprime la visione dell’uomo di Dante, che lo vede come una creatura superiore agli animali, dotata di un’intelligenza e di una capacità di conoscenza che lo rendono unico. Virtù e conoscenza. Nella frase di Ulisse, “virtù” e “conoscenza” sono due concetti strettamente connessi. La virtù è la disposizione a fare il bene, a realizzare il proprio potenziale, a compiere azioni nobili e virtuose. La conoscenza, invece, è la capacità di comprendere il mondo che ci circonda, di acquisire nuove informazioni e di sviluppare il nostro pensiero critico.

Per Dante, l’uomo è chiamato a perseguire la virtù e la conoscenza, perché sono le due condizioni necessarie per una vita piena e significativa. La virtù ci permette di vivere in armonia con noi stessi e con gli altri, mentre la conoscenza ci permette di ampliare i nostri orizzonti e di comprendere il nostro posto nel mondo. La frase di Ulisse può essere interpretata in diversi modi. In un senso letterale, essa invita l’uomo a non vivere come gli animali, che sono guidati da istinti e bisogni primari. L’uomo, invece, è chiamato a perseguire scopi più elevati, come la ricerca della conoscenza e della verità.

In un senso più ampio, la frase può essere vista come un’esortazione all’uomo a vivere una vita piena e significativa. L’uomo non è nato per sopravvivere, ma per realizzare il proprio potenziale e per lasciare un segno nel mondo. La frase è ancora oggi attuale e significativa. Essa ci invita a riflettere sul senso della nostra vita e a trovare un proprio scopo. Ci ricorda che l’uomo è una creatura speciale, dotata di un’intelligenza e di una capacità di conoscenza che lo rendono unico.

In un mondo che spesso ci spinge a vivere in modo superficiale e consumistico, la frase di Ulisse è un invito a riscoprire la nostra natura più profonda e a perseguire valori più elevati. No, il pavone che correda questo post non simboleggia virtù e conoscenza. In generale, il pavone è simbolo di bellezza, ma può anche essere visto come simbolo di vanità o arroganza.

Nella cultura occidentale, il pavone è spesso associato alla dea greca Atena, che era la dea della saggezza e della giustizia. Tuttavia, questa associazione è più recente e non è condivisa da tutte le culture. Nell’immagine il pavone è rappresentato in piedi su un prato verde. Questo potrebbe essere visto come un simbolo di speranza e di rinascita. Il pavone, infatti, è un uccello che muta il suo piumaggio ogni anno, rinnovandosi così.

Tuttavia, anche in questa immagine, il pavone non è rappresentato come un simbolo di virtù o di conoscenza. Il suo piumaggio è mostrato in tutta la sua bellezza, ma non c’è nulla che suggerisca che esso rappresenti qualcosa di più di un semplice ornamento. Il pavone non simboleggia virtù e conoscenza forse soltanto il narciso degli esseri umani. Ecco invece alcune immagini che possono simboleggiare virtù e conoscenza:

L’albero della vita è un simbolo presente in molte culture e tradizioni. Esso rappresenta la crescita, la rinascita e la conoscenza. L’albero della vita è spesso raffigurato con foglie verdi, che simboleggiano la vita, e con frutti, che simboleggiano la conoscenza.La luce è un altro simbolo comunemente associato alla conoscenza. La luce rappresenta la verità, la comprensione e la saggezza. La luce può essere rappresentata in diversi modi, come un sole splendente, una lampada o una candela.L’acqua è un simbolo di purificazione e di rinnovamento. L’acqua può anche rappresentare la conoscenza, in quanto è fonte di vita e di crescita. L’acqua può essere rappresentata in diversi modi, come un fiume, un lago o un oceano.Il libro è un simbolo di conoscenza e di apprendimento. Il libro rappresenta la raccolta di conoscenze e di esperienze che sono state tramandate di generazione in generazione. Il libro può essere rappresentato in diversi modi, come un libro aperto, un libro chiuso o una biblioteca.La persona che studia o che insegna è un simbolo di ricerca della conoscenza e di diffusione della conoscenza. La persona che studia o che insegna rappresenta la volontà di apprendere e di condividere le proprie conoscenze con gli altri.Queste sono solo alcune delle immagini che possono simboleggiare virtù e conoscenza. Il significato di queste immagini può variare a seconda della cultura e della tradizione in cui vengono utilizzate.

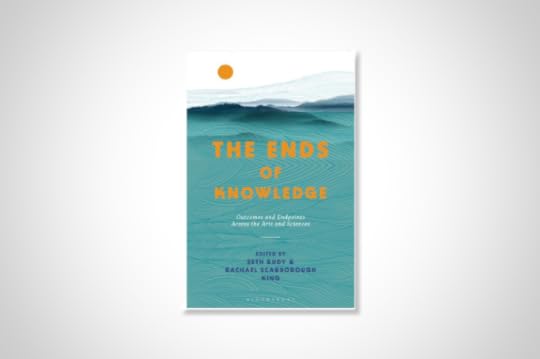

Il Libro: “I fini della conoscenza: risultati e punti finali nelle arti e nelle scienze”

Il Libro: “I fini della conoscenza: risultati e punti finali nelle arti e nelle scienze”In questi momenti in cui la Intelligenza Artificiale si sta affiancando a quella Naturale, molte forme di produzione della conoscenza sembrano essere destinate alla fine. Un libro di recente pubblicazione cerca di trovare il modo di far convergere i fini della conoscenza verso la fine di un’epoca che conduca in maniera possibile e creativa a conciliare sia la virtute che la conoscenza. La crisi delle discipline umanistiche ha raggiunto un punto critico di disinvestimento finanziario e popolare, mentre i progressi tecnologici come i nuovi programmi di intelligenza artificiale potrebbero superare l’ingegno umano. La rivista AEON ha pubblicato la sintesi di questo importante lavoro che qui riproduco in una libera rielaborazione con l’aiuto di Google.

Con la scomparsa dei mezzi di informazione come mezzi virtuosi, i movimenti politici estremisti mettono in discussione il concetto di oggettività e il processo scientifico. Molti dei nostri sistemi di produzione e certificazione della conoscenza sono finiti o stanno finendo. Vogliamo offrire una nuova prospettiva sostenendo che è salutare, addirittura desiderabile , che i progetti di conoscenza affrontino i propri fini.

Con studiosi di discipline umanistiche, scienziati sociali e scienziati naturali tutti costretti a difendere il proprio lavoro, dalle accuse di “bufala” del cambiamento climatico alle ipotesi di “inutilità” di una laurea in discipline umanistiche, i produttori di conoscenza all’interno e all’esterno del mondo accademico sono chiamati a spiegare perché fare quello che fanno e, suggeriamo, quando potrebbero essere fatti. La prospettiva di una fine imposta artificialmente o dall’esterno può aiutare a chiarire sia lo scopo che il punto finale della nostra attività.

Riteniamo che sia giunto il momento per gli studiosi di tutti i campi di riorientare il loro lavoro attorno alla questione dei “fini”. Ciò non significa necessariamente acquiescenza alle logiche dell’utilitarismo economico o della fedeltà di parte che si sono già rivelate così dannose per le istituzioni del 21° secolo. Ma evitare la domanda non risolverà il problema. Se vogliamo che l’università rimanga uno spazio vitale per la produzione di conoscenza, allora gli studiosi di tutte le discipline devono essere in grado di identificare l’obiettivo del loro lavoro , in parte per portare avanti il progetto illuminista di “conoscenza utile” e in parte per difendersi dal pubblico e descrizione errata della politica.

Il volume The Ends of Knowledge: Outcomes and Endpoints Across the Arts and Sciences (2023) ( La fine della conoscenza: il punto di incontro tra arti e scienze) si chiede come dovremmo comprendere i fini della conoscenza oggi. Qual è la relazione tra un progetto di conoscenza individuale , ad esempio, un esperimento su un moscerino della frutta, la lettura di una poesia o la creazione di un grande modello linguistico , e lo scopo di una disciplina o di un campo? In aree che vanno dalla fisica agli studi letterari, dall’attivismo alla scienza del clima, abbiamo chiesto ai professionisti di considerare i fini del loro lavoro , lo scopo e il fine, il punto in cui potrebbe essere completo. Le risposte hanno mostrato sorprendenti punti in comune nell’identificazione dei fini della conoscenza.

Come studiosi dell’Illuminismo, traiamo ispirazione per questo intreccio tra fine e fine da un’era che ha dato il via a molti dei nostri modelli per la produzione, la condivisione e l’utilizzo della conoscenza. I pensatori illuministi combinavano definizioni pratiche e utopiche dei fini nel richiedere nuove modalità e istituzioni di produzione della conoscenza, intendendo i fini come obiettivi su larga scala che devono, allo stesso tempo, essere realizzabili.

Agli inizi del XVII secolo, Francesco Bacone invocò sia un nuovo inizio nella produzione della conoscenza sia una riconsiderazione dei suoi fini. “[L]’errore più grande di tutti”, scrisse in The Advancement of Learning (1605), “è lo sbaglio o lo smarrimento dell’ultimo o più lontano termine della conoscenza”. I suoi “veri fini”, scrisse in seguito, non erano la reputazione professionale, il guadagno finanziario, e nemmeno l’amore per l’apprendimento, ma piuttosto “gli usi e i benefici della vita, per migliorarla e condurla in carità”. Sostenendo la fine della scolastica, il programma educativo medievale che enfatizzava l’argomentazione dialettica e la logica deduttiva, Bacone ideò il suo Novum Organum (1620), “nuovo organon”, sia come progetto che come inizio di uno sforzo mondiale e durato generazioni per cercare nuovi ‘fini’.

Il suo lavoro è generalmente considerato il punto di origine della rivoluzione scientifica. In questo modo, l’Illuminismo offre un modello di come la fine di una visione della produzione della conoscenza possa essere un trampolino di lancio per nuove idee, metodi e paradigmi. La frattura e il declino della scolastica aristotelica durante il Rinascimento diedero origine a una serie di filosofie ideate per sostituirla. I conflitti tra tomisti e scotisti, l’inadeguatezza delle rinnovate dottrine ellenistiche, il misticismo sconfortante del rosacrocianesimo e della Kabbalah, e persino la promessa fallita del platonismo di fornire un’alternativa moderna e completa ad Aristotele portarono pensatori come Bacone a cercare risposte in altri campi.

I termini di Bacone , exitus, finis, terminus , suggeriscono un focus sia sugli “endpoint” che sui risultati. La conoscenza, nella sua filosofia, aveva fini (cioè scopi) così come un fine (un punto in cui il progetto sarebbe stato completo). La nuova scienza, secondo lui, avrebbe portato «alla giusta fine e alla cessazione dell’errore infinito» e valeva la pena di intraprenderla proprio perché una fine era possibile: «Perché è meglio dare un inizio a una cosa che ha una possibilità di fine». , piuttosto che lasciarsi coinvolgere in cose che non hanno fine, in una lotta e uno sforzo perpetui.’ Bacone credeva che gli scienziati potessero raggiungere i loro scopi. Le discipline così come le occupiamo attualmente sono artefatti delle origini del XIX secolo università di ricerca.

L’anno successivo, tuttavia, lo studioso Robert Burton adottò una visione meno ottimistica della produzione della conoscenza in The Anatomy of Melancholy (1621). Considerando la sorte dei “nostri teologi, la professione più nobile e degna di doppio onore”, che nonostante tale dignità avevano poche speranze di ricompensa o incoraggiamento materiale, chiese retoricamente: “a che scopo dovremmo studiare?” … perché ci prendiamo tanta cura?’ La (invidiabile) certezza del filosofo naturale giustapposta al lamento (altamente riconoscibile) dello studioso umanista suggerisce una divisione tra modalità e oggetti di indagine che rimane stereotipata della divisione STEM-umanità. Continuiamo, giustamente o ingiustamente, ad associare le scienze naturali e applicate a fini specifici e comprensibili, mentre la ricerca della conoscenza umanistica sembra infinita.

Cercando di eludere tali stereotipi, abbiamo chiesto ai produttori di conoscenza di rivisitare la domanda fondamentale di Bacone sull’Illuminismo: qual è “l’ultimo o il limite più lontano della conoscenza”? Alcuni potrebbero essere pronti a sottolineare che gli sforzi passati per porre fine spesso appaiono donchisciotteschi o ridicoli con il vantaggio del senno di poi. Per gli studiosi di letteratura, gli esempi paradigmatici di ciò sono il racconto di Jorge Luis Borges “La Biblioteca di Babele” (1941) e il personaggio di Edward Casaubon nel romanzo Middlemarch di George Eliot (1871–2). Il lavoro di Casaubon sulla sua Chiave di tutte le mitologie è letteralmente infinito; muore prima di completarlo, portando la sua giovane moglie Dorothea a temere che lui la colperà per aver promesso di continuare il lavoro dopo la sua morte.

Anche gli scienziati talvolta hanno concepito i loro fini come quelli di fornire, come ha scritto Philip Kitcher nel suo saggio “The Ends of the Sciences” (2004), “un resoconto completo e veritiero dell’universo”, ma l’idea che un tale resoconto possa esistere, o che, se così fosse, potremmo comprenderlo, resta un grande dubbio. L’aspirazione a una fine globale è generalmente illusoria e potenzialmente distopica.

Il nostro obiettivo, quindi, non è quello di offrire una risposta unica o definitiva alla questione dei fini della conoscenza, ma piuttosto di aprire e mantenere uno spazio intellettuale in cui essa possa essere posta. Gli studiosi di tutti i campi potrebbero irritarsi all’idea che il loro lavoro finisca, con le “difese” di vari campi oggi comuni. Le discipline così come le occupiamo attualmente sono artefatti delle origini ottocentesche dell’università di ricerca, che ci ha dato la struttura tripartita di scienze naturali, scienze sociali e discipline umanistiche. Questo modello, che forma gli studiosi in discipline ristrette ma profonde, è emerso dallo spostamento di 200 anni dell’Illuminismo dalle divisioni curriculari medievali del trivium (grammatica, logica e retorica) e del quadrivium (aritmetica, geometria, musica e astronomia). L’ascesa delle università di ricerca, prima in Germania e poi negli Stati Uniti, pose fine a questo sistema.

Il fatto che tali strutture accademiche siano cambiate radicalmente nel tempo dimostra che non sono intrinseche, e negli ultimi decenni si è assistito a un diffuso interesse per l’interdisciplinarietà sotto forma di programmi e centri istituzionali, nonché in nuovi campi come gli studi americani, gli studi di area e studi culturali. Tuttavia, i critici dell’interdisciplinarietà sottolineano che tali sforzi sono spesso additivi piuttosto che interattivi: cioè combinano metodi disciplinari consolidati anziché rimodellarli. Le questioni relative allo scopo, all’unità e al completamento sono state fondamentali, anche se spesso implicite, nel discorso sull’interdisciplinarietà che ha dominato le discussioni sull’organizzazione istituzionale accademica.

Naturalmente, la produzione della conoscenza non avviene esclusivamente all’interno della torre d’avorio. Fu proprio durante l’Illuminismo che scrittori come Joseph Addison chiesero che la filosofia fosse portata «fuori dagli armadi e dalle biblioteche, dalle scuole e dai college, per abitare nei club e nelle assemblee, ai tavoli da tè e nei caffè». Quel periodo vide il decollo delle società di “miglioramento”, che inizialmente si concentrarono sull’agricoltura e sulle infrastrutture pubbliche ma presto si espansero per includere le arti e le scienze in modo più ampio. Alcune di queste organizzazioni, come la Royal Society britannica (originariamente Royal Society for Improving Natural Knowledge), rimangono istituzioni importanti per colmare il divario continuo tra le università e il pubblico.

Ma altri sforzi extra-accademici hanno avuto l’obiettivo di ripudiare l’università, piuttosto che connettersi con essa. La Thiel Fellowship, fondata dal venture capitalist di destra Peter Thiel, fornisce ai beneficiari una borsa di studio biennale di 100.000 dollari a condizione che abbandonino o saltino l’università per “costruire cose nuove invece di stare seduti in una classe”. Per molti, le organizzazioni accademiche appaiono moribonde e il miglioramento continuo richiede nuovi accordi istituzionali. La fine di un accordo istituzionale spesso avviene nel nome dell’inizio di qualcosa di nuovo.

Una volta che iniziamo a cercare i fini della conoscenza, quindi, notiamo che le domande interconnesse sullo scopo e sulla completezza sono centrali in molti casi elle nostre imprese accademiche. Può essere facile identificare alcuni progetti di conoscenza falliti per una buona ragione: l’alchimia, la frenologia e l’astrologia, ad esempio, sono ora intese come pseudoscienze abbandonate (sebbene quest’ultima abbia assunto nuova vita nella cultura del 21° secolo). Sono stati segnalati anche decessi di altre discipline, anche se forse prematuramente. Nel 2008, Clifford Siskin e William Warner sostenevano che era giunto il momento di “scrivere studi culturali sulla storia dell’arresto”.

In un post sul blog intitolato “La fine della filosofia analitica” (2021), Liam Kofi Bright ha affermato che il campo era un “programma di ricerca degenerante”. Peter Woit ha usato un linguaggio simile per descrivere la teoria delle stringhe in un’intervista con l’Institute of Art and Ideas all’inizio di quest’anno; lo definì un “programma degenerativo” il cui obiettivo di unificazione era stato “semplicemente un fallimento”. E Ben Schmidt, nel suo blog, ha diagnosticato “un senso di declino terminale nella professione storica” dato il numero vertiginoso di posti di lavoro accademici.

Questi campi hanno prodotto conoscenze preziose, ma (secondo questi autori) potrebbero averci portato il più lontano possibile. Invece di concentrarci su un singolo campo, abbiamo intervistato i produttori di conoscenza provenienti da tutte le discipline umanistiche, sociali e naturali, all’interno e all’esterno dell’università, per rispondere alla stessa domanda: quali sono i fini della vostra disciplina? Anche se li abbiamo incoraggiati a considerare molteplici tipi di fini, non abbiamo prescritto una definizione per il termine e abbiamo riconosciuto che alcuni avrebbero rifiutato la premessa stessa. Non ci aspettavamo consenso, ma abbiamo trovato punti in comune. Questo approccio sintetico ha rivelato quattro modi chiave in cui comprendere le “fini”, che sono emersi collettivamente: fine come telos, fine come capolinea, fine come conclusione e fine come apocalisse.

Le prime due definizioni si riferiscono più direttamente al lavoro di una disciplina o di un singolo studioso: qual è il progetto di conoscenza che si sta intraprendendo e cosa significherebbe che fosse completo? La maggior parte degli studiosi si sente relativamente a proprio agio nel porre la prima domanda, anche se non ha risposte chiare , ma non ha mai considerato la seconda o considererebbe il processo di produzione della conoscenza sempre infinito, perché rispondere a una domanda porta necessariamente a nuove domande .

Noi sosteniamo che, anche se ciò fosse vero, e un particolare progetto non potesse mai essere completato nell’arco della vita di un individuo, è utile avere un punto finale identificabile. Il terzo significato , terminazione , si riferisce alle pressioni istituzionali che molte discipline si trovano ad affrontare: la chiusura di centri, dipartimenti e persino di intere scuole, insieme alla pressione politica e all’ostilità pubblica. Come possiamo arrivare da qualche parte se non sappiamo nemmeno dire dove vogliamo andare? Su tutto ciò incombe il quarto significato, soprattutto nel contesto dell’avvicinarsi dell’apocalisse climatica, che mette in prospettiva i primi tre fini: qual è lo scopo di tutto questo di fronte agli incendi, alle supertempeste e alla mega siccità?

Per noi questa non è una domanda retorica. Qual è lo scopo degli studi letterari, della fisica, della storia, delle arti liberali, dell’attivismo, della biologia, dell’intelligenza artificiale e, ovviamente, degli studi ambientali nel momento presente? Le risposte anche per quest’ultimo campo non sono ovvie: come mostra Myanna Lahsen nel suo contributo al nostro volume, sebbene il caso scientifico sia chiuso per quanto riguarda la dimostrazione dell’effetto dell’uomo sul clima, i governi non hanno tuttavia intrapreso le azioni necessarie per evitare che il cambiamento climatico possa verificarsi. catastrofe.

Gli scienziati dovrebbero quindi alzare le mani di fronte alla loro incapacità di influenzare le tendenze politiche , anzi, alcuni hanno chiesto una moratoria su ulteriori ricerche , o devono invece impegnarsi con gli scienziati sociali per perseguire la ricerca su soluzioni sociali e politiche? Che ruolo giocano le norme disciplinari che separano le scienze, le scienze sociali e le discipline umanistiche nel mantenimento dello status quo apocalittico?

In una certa misura, quindi, i fini particolari sono meno importanti della possibilità di scoprire uno scopo condiviso. In definitiva, speriamo di mostrare quali sarebbero i benefici se i progetti di conoscenza iniziassero con il loro fine in mente. Come possiamo arrivare da qualche parte se non sappiamo nemmeno dire dove vogliamo andare? E anche se pensiamo di avere degli obiettivi, stiamo effettivamente lavorando per raggiungerli? Idealmente, un fermo senso sia dello scopo che del risultato potrebbe aiutare gli studiosi a dimostrare come stanno facendo avanzare la conoscenza piuttosto che continuare a girare a vuoto.

Come abbiamo notato, la nostra indagine ha individuato quattro idee sui fini della conoscenza: telos, terminus, conclusione e apocalisse. Ma nel rispondere alla domanda sui fini delle loro discipline, i nostri contributori sono rientrati in un altro gruppo di quattro gruppi, che attraversano la divisione universitaria in tre parti di discipline umanistiche, scienze sociali e scienze naturali. Un gruppo ha adottato l’approccio dell’unificazione: come potrebbe il campo dell’autore raggiungere una teoria o spiegazione unificata, e quanto è vicino il campo a tale obiettivo? Un secondo gruppo ha sostenuto che lo scopo e il punto finale della produzione di conoscenza è un maggiore accesso e che tale accesso è fondamentale la giustizia sociale. Le discussioni sugli esiti utopici e distopici comprendevano un terzo gruppo, mentre un quarto individuava i propri fini nell’articolazione e nel perseguimento di concetti chiave come razza, cultura e lavoro.

Questi quattro raggruppamenti, unificazione, accesso, utopia/distopia e concettualizzazione , sintetizzano molti dei modi in cui i lavoratori della conoscenza rispondono quando viene loro chiesto di considerare i fini della loro disciplina, dalla ricerca di un punto di convergenza per la conoscenza all’articolazione del progetto centrale del loro campo. In questo modo, abbiamo chiesto ai contributori di reimmaginare il loro posto all’interno della struttura universitaria. Come sappiamo, la ricerca o la metodologia di ogni singolo studioso , quello che abbiamo chiamato il suo progetto di conoscenza , potrebbe divergere in modo significativo da quelle dei suoi colleghi all’interno di un dipartimento o di una disciplina.

La formazione dell’università nel XIX secolo stabilì le nostre tre divisioni principali di discipline umanistiche, scienze sociali e scienze naturali. Ora proponiamo un esperimento mentale di una nuova struttura in quattro parti. Come potrebbe essere un dipartimento o una divisione di unificazione o concettualizzazione? Ci stiamo chiedendo come potrebbe cambiare la produzione della conoscenza per adattarsi al momento presente se ci organizzassimo non in base ai contenuti, Inglese, fisica, informatica e così via , ma in base al modo in cui comprendiamo i nostri fini.

Allo stesso tempo, questi fini sono necessariamente interconnessi e i singoli progetti di ricerca potrebbero probabilmente rientrare in più progetti contemporaneamente. Come sostiene Hong Qu nel suo contributo al nostro libro, ad esempio, i singoli ricercatori e i team che lavorano per l’apprendimento autonomo dei sistemi di intelligenza artificiale, o intelligenza generale artificiale (AGI), avranno bisogno di un’esposizione più deliberata alla filosofia morale, alle scienze politiche e alla sociologia per garantire che l’etica le preoccupazioni e le conseguenze indesiderate non vengono affrontate caso per caso o a posteriori, ma vengono anticipate e rese parte integrante dello sviluppo della tecnologia. Educatori, attivisti e politici avranno bisogno di maggiori conoscenze pratiche su come funziona l’intelligenza artificiale e cosa può o non può fare.

Raggiungere il fine immediato dell’AGI implica il perseguimento di un fine nuovo e più astratto, maggiore della somma delle sue parti disciplinari: “un quadro di governance che delinea regole e aspettative per configurare l’intelligenza artificiale con ragionamento morale in linea con i diritti umani universali e le leggi internazionali come così come i costumi locali, le ideologie e le norme sociali.’ Qu esplora potenziali scenari distopici sostenendo che, se l’obiettivo di creare un’AGI etica non viene raggiunto, l’umanità potrebbe trovarsi ad affrontare una fine tecnologica. In questo modo, le attuali divisioni disciplinari stanno alimentando un senso di potenziale rovina in tutta la società. Le strategie che ci hanno portato fin qui potrebbero non essere quelle di cui abbiamo bisogno per andare avanti.

Il ritorno all’Illuminismo mostra come le preoccupazioni sulle divisioni disciplinari siano state presenti sin dal loro inizio. Nel 1728, Ephraim Chambers, editore della Cyclopædia, si chiese “se non sarebbe stato più opportuno, nell’interesse generale dell’apprendimento, abbattere tutte le partizioni e le partizioni, e rimettere il tutto in comune, sotto un nome indistinto”. ‘. Entro la fine del secolo, la ridivisione della conoscenza era stata formalizzata nei “Trattati e sistemi” protodisciplinari dell’Enciclopedia Britannica. Nel 1818, l’ascesa di gruppi specializzati come la Linnean Society e la Geological Society di Londra portò l’eminente naturalista Joseph Banks a scrivere: “Vedo chiaramente che tutte queste nuove associazioni finiranno per smantellare la Royal Society”. La disciplina era vista come la fine di alcuni tipi di conoscenza senza però raggiungerne i fini.

I confini stabiliti a metà del XIX secolo e rafforzati nel corso del XX secolo sono ora mantenuti dal punto di vista gestionale e finanziario, nonché attraverso metodi e programmi di studio; sono spesso reificati dall’architettura e dalla geografia, con i dipartimenti di discipline umanistiche e STEM ospitati in edifici alle estremità opposte dei campus. Per molto tempo queste tattiche e strategie funzionarono: diedero alle nuove discipline emerse dall’Illuminismo tempo e spazio per crescere. La disciplina offre uno strumento importante per certificare la produzione della conoscenza.

Le strategie che ci hanno portato fin qui, tuttavia, potrebbero non essere quelle di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Se il fine ultimo dell’università è o dovrebbe essere il progresso e la distribuzione della conoscenza una questione sempre più aperta in alcuni ambienti , allora, su scala più ampia, la capacità di determinare e articolare fini condivisi tra campi della conoscenza sarebbe un passo importante verso la soluzione delle divisioni radicate a livello istituzionale, spesso controproducenti, e l’autorizzazione di nuovi sistemi e organizzazioni di produzione della conoscenza. Possiamo sfuggire al discorso della competizione e della crisi, che tende a mantenerci concentrati sullo stato di salute delle singole discipline o delle specializzazioni universitarie, riorganizzando la produzione di conoscenza attorno a domande o problemi piuttosto che a oggetti di studio? E se, invece di tentare all’infinito di analizzare e porre rimedio ai problemi di una particolare divisione, ci rivolgessimo a noi? con la nostra attenzione al sistema di divisione stesso?

Il nostro volume è un tentativo iniziale di vedere come potrebbe apparire il progresso dell’apprendimento se venisse riorientato attorno a fini emergenti piuttosto che a strutture ereditate. La questione dei fini deve continuare ad essere perseguita su scala crescente, dal singolo ricercatore, all’ufficio o dipartimento, alla disciplina, all’università, al mondo accademico e alla produzione della conoscenza nel suo insieme. Il progetto condiviso di considerare i fini del lavoro della conoscenza rivela la ricca storia e gli investimenti accademici delle singole discipline, nonché l’obiettivo più ampio di produrre una conoscenza accurata orientata verso un mondo più etico, informato, giusto e riflessivo. Siamo, per molti versi, solo all’inizio della fine.

Rachael Scarborough King è professore associato di inglese presso l’Università della California, Santa Barbara. È autrice di Writing to the World: Letters and the Origins of Modern Print Genres (2018).

Seth Rudy è professore associato di inglese al Rhodes College nel Tennessee, negli Stati Uniti. È l’editore, insieme a Rachael Scarborough King, di The Ends of Knowledge: Outcomes and Endpoints Across the Arts and Sciences (2023).

Originally published at https://aeon.co .

[image error]December 15, 2023

Considerate la vostra s(c)emenza social

Nel canto XXVI del Purgatorio, Dante incontra il poeta latino Virgilio, che è stato mandato da Beatrice per guidarlo nel suo viaggio di purificazione. Virgilio inizia a parlare di Dio e della natura umana, e dice a Dante che gli uomini sono come semi che vengono piantati nel terreno. Se i semi sono buoni, germoglieranno e produrranno frutti buoni. Ma se i semi sono cattivi, germoglieranno e produrranno frutti cattivi.

Queste parole di Virgilio sono molto significative per la nostra società moderna. Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ci permette di comunicare e condividere informazioni con facilità. Ma questa facilità di comunicazione ha anche portato a un aumento della diffusione di informazioni false e dannose.

Queste informazioni false, che possiamo chiamare “scemenze”, possono avere un impatto negativo sulla nostra società. Possono portare a divisione, odio e violenza. Possono anche portare a decisioni sbagliate, che possono avere conseguenze gravi.

Per questo è importante essere consapevoli della nostra semenza, delle informazioni che ascoltiamo e condividiamo. Dobbiamo essere critici e verificare le informazioni che riceviamo. Dobbiamo anche essere responsabili delle nostre azioni, e ricordare che le parole hanno un potere.

Se vogliamo costruire un futuro migliore, dobbiamo piantare semi buoni. Dobbiamo diffondere informazioni vere e positive. Dobbiamo essere uniti e cooperare per creare una società migliore. Ecco alcuni esempi di come la scemenza si manifesta sui social media:

La diffusione di notizie false e disinformazione, che può portare a divisione e odio. La promozione di teorie del complotto, che possono indurre le persone a prendere decisioni sbagliate. Il cyberbullismo e l’incitamento all’odio, che possono causare danni psicologici alle vittime.

Cosa possiamo fare per combattere la scemenza sui social media?

Essere critici delle informazioni che ascoltiamo e condividiamo. Non credere a tutto quello che leggiamo o sentiamo sui social media. Verificare le informazioni da fonti affidabili. Essere responsabili delle nostre azioni. Dobbiamo pensare alle conseguenze delle nostre parole e azioni prima di pubblicarle sui social media. Educare gli altri alla semenza. Dobbiamo parlare con le persone della scemenza e dei suoi pericoli. Dobbiamo insegnare loro a essere critici delle informazioni che ascoltiamo e condividiamo.[image error]

Insieme possiamo costruire un futuro migliore, un futuro senza scemenza.

December 13, 2023

Patatrac! Tutto finirà com’è iniziato, con una … pernacchia

Il Libro

Il Libro

“In principio era il verbo …”. Tutti lo sappiamo. Ma quello che non sappiamo, e nessuno è mai riuscito ad appurare, è quante e quali fossero le parole che anticiparono la comparsa dell’uomo su questa terra. Lo so che il Verbo era presso Dio, in quanto Dio era il Verbo. Ma le cose restano non chiare.

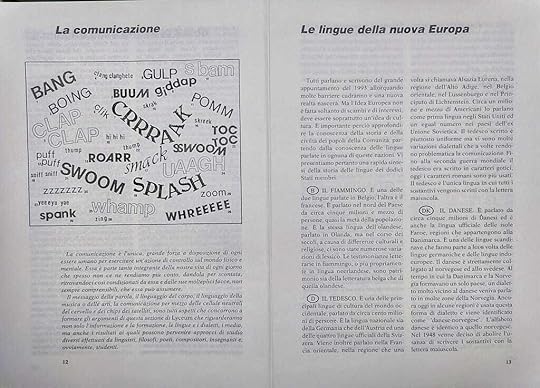

Per questa ragione ho dovuto comprare questo libro quando mi sono reso conto che prima della prima parola, scusate la ripetizione, dovette esserci una onomatopea, un rumore, una sorta di “rumble” come lo chiamano gli inglesi, un “rombo”, una specie di “rumore cupo, minaccioso, gravido di conseguenze, per lo più negative come un crollo oppure un brontolìo umano pur’esso foriero di nere conseguenze.” Così scrive Marco Lanterna, autore di questo preziosissimo dizionario onomatopeico-rumorista della lingua italiana.

Come studioso e curioso da sempre della comunicazione umana, dovevo averlo tra le mani perchè “l’onomatopea ha natura interdisciplinare, plettica, simile a un’onda circolare che si propaga in ogni direzione: pertiene a poesia, linguistica, fumetto, pedagogia, filosofia, musica, antropologia, etologia, tipografia, lessicografia.” Insomma prima fu l’onomatopea e poi la parola.

L’onomatopea è massicciamente utilizzata nel fumetto, nella pubblicità, nella canzone, nel linguaggio giovanile e graffitaro e anche nell’arte, ma fino a questo momento non aveva ancora in italiano un “proprio” dizionario. Questo è avvenuto perché l’imitazione dei rumori mediante il linguaggio è una specie di cenerentola della lingua italiana: nei grandi dizionari si perde tra le migliaia di voci, i grandi scrittori l’aborrono, per le persone comuni è una “bambinata”, mentre la scrittura tecnica nemmeno sospetta che esista. Eppure non fu sempre così: l’onomatopea ebbe una breve, ma intensa, stagione letteraria ai primi del Novecento, con Pascoli, Palazzeschi, Marinetti e il Futurismo. Filosofi e linguisti da sempre la guardano come una delle possibili matrici del linguaggio, nonché fonte di arricchimento delle lingue, mentre l’imitazione onomatopeica dei versi animali ne fa forse l’ultima lingua di Re Salomone. Per traslato l’onomatopea accomuna tutti i popoli, è trasversale alla comprensione del linguaggio e insieme ai gesti è forse l’unica vera lingua che permette un dialogo universale. Questo dizionario enciclopedico — il primo della lingua italiana interamente dedicato all’onomatopea — registra circa 1000 voci (oltre a nomi, idee, curiosità) nel tentativo di mapparne il vasto impero: dell’onomatopea esalta la qualità letteraria attraverso citazioni d’autore, e la ricchezza fonetica spesso inavvertita, serbando vero brio nelle definizioni, mai accademiche o pedanti, ma illuminanti per i continui parallelismi e collegamenti tra pensiero, azione e parola. Mentre nelle altre nazioni esistono dizionari onomatopeici, l’Italia — che è stata un modello con il Vocabolario della Crusca — vi giunge ultima. Un divario che PATATRAC vuole colmare, facendo finalmente calzare a quella riottosa cenerentola la sua scarpetta di regina.

Questa è la presentazione editoriale del libro. Ma un utile riferimento per indagare sulla origine delle parole che, come si sa, sono elementi essenziali di ogni lingua, ci viene dato anche da un altro riferimento biblico che l’autore del libro, non so dire perché, ha ignorato. Quello in cui si parla di Babele:

«Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: “Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco”. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra”. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro”. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra». (Genesi 11, 1–9)

Una sola lingua, le stesse parole. Quante? Allora erano, forse, tante, più di quelle di oggi. Ed ecco la ragione per la quale il Signore, che era anche Verbo, dovette decidere di “confondere” quell’unica lingua facendola diventare tante lingue. Così facendo le parole si moltiplicarono e continuano a vivere nella babele delle parole e delle lingue. Parole e lingue che, nella presente epoca digitale e high tech, diventano siti, applicazioni e virtualismi vari sui quali si riflettono scrittura e lettura con i loro relativi modi di leggere e scrivere.

Strano che Marco Lanterna non abbia dato a questa parola un posto nel suo prezioso lavoro. Avrebbe dovuto avere un posto d’onore nella Babele della moderna comunicazione onomatopeica. La risposta dipende da come si intende la parola “babele”. Se si intende una situazione di confusione e incomprensione dovuta alla diversità delle lingue, allora la risposta è sì. Viviamo in un mondo in cui le persone parlano più di 7.000 lingue diverse, e questo può rendere difficile comunicare tra loro.

Se, invece, si intende la parola “babele” come un’esplosione di suoni e rumori, allora la risposta è anche sì. Viviamo in un mondo in cui siamo bombardati da informazioni e stimoli sensoriali, e questo può creare una sensazione di caos e confusione. In particolare, la comunicazione digitale ha contribuito a creare una nuova forma di babele onomatopeica.

I social media, i messaggi istantanei e le app di chat hanno reso possibile comunicare con persone di tutto il mondo in tempo reale. Tuttavia, questo ha anche portato a una proliferazione di slang, abbreviazioni e acronimi che possono essere incomprensibili per chi non è abituato a questi linguaggi. Ecco alcuni esempi di “babele onomatopeica” nel mondo della comunicazione digitale:

Gli acronimi e le abbreviazioni: LOL, OMG, BRB, FYI, IMHO, etc. Lo slang: bae, fleek, lit, fam, etc. I emoji e le GIF: 😂, 😭, 🔥, 😍, etc. Questi elementi possono rendere difficile comprendere il significato di un messaggio, soprattutto se proviene da una persona che non si conosce. Inoltre, possono creare una barriera tra le persone che non condividono la stessa cultura digitale.

Tuttavia, la “babele onomatopeica” del mondo della comunicazione digitale può anche essere vista come un’opportunità. La possibilità di comunicare con persone di tutto il mondo può portare a un maggiore comprensione e tolleranza. Inoltre, può stimolare la creatività e l’innovazione.

In definitiva, la questione se viviamo in un mondo della comunicazione in cui regna la più grande babele onomatopeica di tutti i tempi è una questione di opinione. Tuttavia, è chiaro che la diversità delle lingue e dei linguaggi digitali sta creando nuove sfide per la comunicazione. La sintesi e l’immaginazione sembrano avere la meglio sulle parole.

Nessuno è più disposto a leggere lunghe scritture in forma di romanzi e racconti come si usava fare fino a poco tempo fa. Libri del tipo “Guerra e Pace” hanno fatto il loro tempo. Oggi, si possono scrivere romanzi o storie in poche parole, in nome della sintesi e a favore dell’immaginazione da parte di chi ha deciso di leggere scegliendo la parola al posto dell’immagine così come la propone la TV e tutti i suoi derivati applicativi, Rete compresa.

Con un dizionario del genere, chi ama la comunicazione può ritrovare nelle onomatopee la magia dei suoni iniziali, quelli delle origini che vennero fuori dal “rombo” di cui scrive Lanterna, che poi sarebbe il “big bang”, “il grande scoppio”, la teoria astrofisica secondo cui l’origine dell ‘universo coinciderebbe con un’eplosione avvenuta miliardi di eoni fa. Lanterna scrive in proposito:

“Tocca proprio ad una onomatopea, madre di tutte le onomatopee, raffigurare l’origine del cosmo, il suo primo piroclastico vagito.”

Per una strana combinazione mi è capitato di avere tra le mani insieme a questo libro dizionario un altro in cui si parla proprio del grande rombo, lo scoppio, il “big bang”, di come tutto ebbe inizio. Mi chiedo, dopo la lettura di questo dizionario che abbonda di “rumori”, se non stiamo vivendo in una civiltà tecnologica tanto avanzata e sofisticata da trasformare l’intera comunicazione fatta da sempre di parole, precedute da onomatopee, se la fine di tutto non sarà un ritorno alla origini, ai primordiali “rombi e rumori” in forma di onomatopee.

Cosa sono infatti tutti quei suoni grafici e sonori che ci tormentano giorno dopo giorno. Non solo fumetti, futuristi passati, presenti e futuri, come finirà la comunicazione umana? Con la solita onomatopea: un extra “Bang!”. Come fu in principio …

Gli esempi portati da Lanterna sono un migliaio, ben descritti sia da un punto di vista linguistico che letterario. Sono parole o gruppi di parole che riproducono o evocano un suono particolare. Figure retoriche che si basano sul fonosimbolismo, ovvero la capacità dei suoni di evocare significati.

Possono essere di origine naturale o artificiale. Le prime si verificano in natura, come il verso degli animali, il rumore del vento o il crepitio del fuoco. Le seconde, invece, riproducono suoni prodotti dall’uomo, come il rombo di un motore o il ticchettio di un orologio.

Le onomatopee sono utilizzate ormai ovunque, per creare un effetto sonoro particolare, per rendere il testo più coinvolgente o per evocare un’atmosfera particolare, per rendere il testo più realistico o per trasmettere un’emozione, per attirare l’attenzione del pubblico o per rendere il messaggio più memorabile. Ognuno sceglie la sua onomatopea. Io ne amo una in particolare che il Lanterna non elenca nella sua ricerca.

La pernacchia (o il pernacchio). Maschile o femminile, ha tutto il diritto di essere considerata una onomatopea. La parola “pernacchia” riproduce abbastanza fedelmente questo suono, con la combinazione delle consonanti “p”, “n” e “ch” che rappresentano la chiusura e l’apertura della bocca e la vocale “a” che rappresenta il suono prodotto dalla vibrazione tra le labbra e la lingua.

Il Maestro fu Totò, per questa ragione è stata considerata un’arte: L’arte della “prrrrrrrrrr!” Un omaggio sonoro emesso dalla bocca in modo rotondo e vibrante, tanto da suscitare contemporaneamente ilarità in chi la pratica e visibile scorno, imbarazzo nella persona che la riceve. Forse sarà proprio l’onomatopea finale …[image error]

December 11, 2023

Il pittore che dipinse la paura

Il 12 dicembre 1863 nacque in Norvegia Eduard Munch. Il suo famoso quadro che riproduce l’urlo mi ha sempre affascinato per la sua mobilità, il suo realismo, la sua imprevedibilità. La mobilità sta tutta nelle sue forme senza forme. Se lo guardi in momenti diversi e in sequenza, scoprirai che non è mai lo stesso. Si dilata, si allunga e si distende all’infinito in maniera sempre contrastante.

Il suo realismo è tanto reale e soggettivo che diventa chiaramente ossessivo nella sua ripetitività modulare e cadenzata, quasi lo tocchi con mano perchè lo senti nella tua mente. Senza dubbio è imprevedibile perchè non sai da dove viene, come nasce e si sviluppa, ma sopratutto non sai come finirà, fin dove quell’urlo sarà in grado di arrivare e a chi. Senza nemmeno chiedersi poi il perchè di tanto urlo: follia, rabbia, dolore, invocazione, epifània di un accadimento senza una identità precisa? Interrogativi che devono restare senza risposte perchè la domanda già la contiene e la mantiene nella sua perfetta drammaticità.

Eduard Munch è, per i critici, un grande pittore, ma presso il pubblico è noto quasi esclusivamente grazie a questo quadro da cui sono irresistibilmente attratti squilibrati, maniaci ed esibizionisti d’ogni sorta; ne esistono varie versioni. Quelle esposte alla Nasjonalgalleriet e al Munchmuseet di Oslo sono state oggetto di furti, anche recenti. Ma L’urlo è del 1893, Munch è nato nel 1863 ed è morto nel 1944, attraversando con la sua opera tutti i passaggi e le svolte fondanti dell’arte moderna, dall’iniziale naturalismo al simbolismo e infine all’espressionismo, per il quale L’urlo, assurto ad icona dell’angoscia esistenziale, rappresenta uno vero “manifesto” programmatico.

Munch nacque in una famiglia numerosa e difficile. Sua madre morì di tubercolosi quando lui aveva solo cinque anni, e sua sorella Sophie morì di meningite quando lui ne aveva otto. Queste esperienze traumatiche lo segnarono profondamente, e la paura divenne un tema ricorrente nelle sue opere. Il dipinto è stato interpretato in molti modi diversi, ma è generalmente considerato una rappresentazione della paura dell’ignoto e della fragilità dell’esistenza umana.

La paura è un’emozione complessa che può essere causata da una varietà di fattori, come il pericolo fisico, il dolore emotivo, l’incertezza o l’ignoto. Può manifestarsi in modi diversi, come la tachicardia, la sudorazione, l’ansia o l’isolamento sociale. Può essere una reazione sana a situazioni pericolose, ma può anche diventare paralizzante se non viene gestita in modo sano. Munch stesso soffriva di attacchi di panico, e la paura fu una presenza costante nella sua vita.[image error]

December 10, 2023

Vivere nella possibilità …

Il 10 dicembre 1860 nasce Emily Dickinson senza dubbio una delle più grandi poetesse di tutti i tempi. Questo dipinto di una artista americana è intitolato come il titolo di una delle sue poesie:

“Vivo nelle possibilità”.

Vivo nella Possibilità –

Una Casa più bella della Prosa

Dalle Finestre più numerose

Superiore — per Porte –

Dalle Stanze come Cedri –

Impenetrabili all’Occhio –

E come Tetto Perenne

La Volta del Cielo –

Di Visite — la più lieta –

Per Occupazione — Questa –

Allargare le mie strette Mani

Per raccogliere il Paradiso.

Il dipinto “I Dwell in Possibility” dell’artista americana Judy Pfaff è un’opera complessa e stratificata che esplora il tema della possibilità. Il dipinto è composto da una serie di strati di materiali diversi, tra cui tessuto, carta, legno e metallo. Questi strati sono sovrapposti in modo casuale, creando un senso di caos e disordine. La poesia di Dickinson parla del potere della immaginazione di creare un mondo nuovo e migliore. Il dipinto di Pfaff cattura questo stesso spirito di possibilità. I suoi strati di materiali rappresentano le infinite possibilità del mondo. Il dipinto può essere interpretato in diversi modi. Può essere visto come un’allegoria della vita stessa, che è piena di possibilità e imprevisti. Può anche essere visto come un invito a vivere la vita al massimo, cogliendo tutte le opportunità che si presentano. Indipendentemente dall’interpretazione, “I Dwell in Possibility” è un dipinto che ispira e provoca riflessione. È un’opera d’arte che ci ricorda che il mondo è un luogo pieno di possibilità. Ecco alcuni dettagli specifici del dipinto che meritano di essere menzionati. Gli strati di materiali sono disposti in modo casuale, ma non caotico. C’è una certa armonia e ordine nella loro disposizione. Questo suggerisce che, anche nel mezzo del caos, ci sono sempre dei modelli e delle strutture da trovare. I colori del dipinto sono vivaci e vibranti. Questo crea un senso di energia e vitalità. I colori ci ricordano che la vita è piena di colore e gioia. Il dipinto è una celebrazione della possibilità. È un’opera d’arte che ci ispira a sognare in grande e a credere che tutto è possibile.

############################################################

La metafora di due case per descrivere la vocazione alla scrittura. Nella poesia Emily Dickinson indica la strada della “possibilità” creativa. Una indirizzata verso la poesia, una strada aperta e senza limiti. L’altra, quella della prosa, più chiusa e limitata. La poesia, a suo parere, è legata alla natura, le sue stanze sono “cedri” che hanno per tetto il cielo. Chi visita la poesia, cioè chi si cimenta con la poesia, sono coloro i quali possono esprimere al meglio se stessi, i loro giudizi, le loro idee. Più di quanto possano fare gli altri, in altro modo. In questo caso, in prosa. “Vivo nella possibilità” è come un inno, una vocazione alla poesia che è più bella, più aperta, con più finestre e porte, con diverse prospettive. Mentre la prosa è chiusa, definita e limitata. Il confronto si materializza prima in una casa poi in un giardino, un luogo dove per tetto c’è il cielo, cioè l’infinito. Così vive la poesia. Nell’infinito. I visitatori della poesia, siano essi lettori o poeti, sono i migliori, sia in termini di bellezza che di giudizio. Essi sono in grado di entrare e uscire, attraverso le tante finestre e porte. Una gioia ed un piacere sia per il poeta che per il lettore. Quest’ultimo è libero di interpretare a suo piacimento quello che l’autore gli ha voluto comunicare. La poesia riflette ed evidenzia la grande libertà di cui secondo la Dickinson la poesia gode. Si noterà che soltanto due versi della poesia non hanno il canonico trattino che sta ad indicare la via di uscita sia del poeta che del lettore. Quelle sono le finestre che portano all’interpretazione, anche se c’è uno schema rimato, la Emily lo segue in maniera molto approssimata. Il che sta ad indicare la sua dichiarata intenzione a non volere accettare regole in merito alla sua forma poetica. Gli ultimi tre versi sono indicativi della sua forza poetica. Il suo compito, la sua “occupation” esistenziale è quella di “allargare le sue strette mani per raccogliere il paradiso”, non solo per se stessa ma anche per gli altri. Sebbene restino oscure le ragioni delle sue maiuscole nel testo della poesia, le “Mani” sono chiaramente legate al “Paradiso”, posseggono una qualità “divina”. Il poeta è quindi un “Creatore”, proprio come una divinità. La mani del poeta sono “strette”, piccole, limitate, ma con l’uso della poesia diventano “wide”, ampie, larghe, grandi. Una forza creatrice che solo la poesia sa e può dare.

“I dwell in Possibility -”[image error]

I dwell in Possibility -

A fairer House than Prose -

More numerous of Windows -

Superior — for Doors -

Of Chambers as the Cedars -

Impregnable of Eye -

And for an Everlasting Roof

The Gambrels of the Sky -

Of Visitors — the fairest -

For Occupation — This -

The spreading wide my narrow Hands

To gather Paradise -

December 8, 2023

La colpa di nascere donna: Camille Claudel

Museo d’Orsay

Museo d’Orsay“L’età matura” è una delle sculture più importanti dell’artista francese Camille Claudel. Realizzata tra il 1892 e il 1895, l’opera rappresenta un momento cruciale nella vita della scultrice, segnata dalla tumultuosa rottura con il suo maestro e amante, Auguste Rodin.

La scultura è composta da tre figure nude con dei drappi svolazzanti: una giovane ragazza inginocchiata ha appena lasciato andare la mano del secondo personaggio, un uomo maturo che si allontana da lei dirigendosi verso una vecchia donna avvolta in un mantello.

L’interpretazione più comune dell’opera è quella di una rappresentazione allegorica della relazione tra Camille Claudel e Rodin. La giovane ragazza simboleggia l’anima di Camille Claudel, l’uomo maturo è Auguste Rodin, e la vecchia donna rappresenta Rose Beuret, la compagna di Rodin.

La scena è carica di pathos: la giovane donna è in ginocchio, implorante, mentre l’uomo maturo si allontana da lei, indifferente al suo dolore. L’immagine della vecchia donna, invece, rappresenta il destino, che sembra avvolgere e trascinare l’uomo maturo.

L’età matura è un’opera potente e drammatica, che trasmette in modo viscerale il dolore e la disperazione di Camille Claudel. La scultura è una testimonianza della forza dell’arte, che può catturare e conservare i momenti più dolorosi della vita.

Oltre all’interpretazione allegorica, l’opera può essere vista anche come una riflessione sull’invecchiamento e sulla perdita dell’amore. L’uomo maturo, infatti, rappresenta la maturità e la consapevolezza, che possono portare alla perdita della giovinezza e della spensieratezza. La giovane donna, invece, rappresenta l’innocenza e la speranza, che possono essere spezzate dall’esperienza.

“L’età matura” è un’opera complessa e ricca di significati, che continua a affascinare e commuovere gli spettatori. La scultura è un capolavoro della scultura moderna, che testimonia il talento e la sensibilità di Camille Claudel.

[image error]

L’8 dicembre nasce Camille Claudel scultrice (1864–1943) L’implorante “L’âge mûr: l’età matura”, 1902. Il grande bronzo realizzato a Parigi dalla scultrice Camille Claudel rappresenta una scena penosa e drammatica: da una parte un uomo maturo e una donna formano un unico blocco; dall’altra una giovane donna nuda, in ginocchio, implora, cercando invano di trattenere l’uomo. Le mani della giovane non raggiungono la mano dell’uomo, lo spazio vuoto tra quelle mani segna un destino, quello di Camille. La donna in ginocchio, l’implorante, è lei: undici anni dopo verrà portata via da casa sua, in camicia di forza, per essere internata nel manicomio dal quale non uscirà più. L’appartamento da cui è prelevata con violenza, nel marzo 1913, è pieno di gatti e dei loro escrementi, soprattutto di macerie di sculture: Camille crea e distrugge, in preda a un tormento straziante. Ciò che la tortura è la fine della relazione con lo scultore e suo mentore Auguste Rodin, che aveva conosciuto nel 1883: ne era diventata collaboratrice, musa, amante. La passione fra i due è travolgente, ma Rodin è combattuto tra l’amore per lei e il legame con la compagna storica, Rose Beuret, che non lo lascerà mai. Non solo: Rodin ha successo, mentre la talentuosa Claudel è donna e in quanto tale destinata a minori riconoscimenti. Dopo anni di tormento, Camille comprende che Auguste non la sposerà. Comincia a soffrire di manie di persecuzione, si rifugia nell’alcol. Rodin diventa un nemico: «Lo vedo attorno a me, lui è ovunque, specie quando scolpisco. So cosa vuole, vuole rubarmi le idee, i bozzetti, ma non glielo permetterò. Se si presenterà qui, lo ucciderò con le mie mani». Crea e distrugge le sue opere, con rabbia cieca. Camille scolpisce dall’età di 12 anni, con creta, gesso e fango. È sostenuta dal padre e dal fratello (il noto poeta Paul), ma fortemente ostacolata dalla madre che per tutta la vita le sarà profondamente ostile. Sarà proprio lei a deciderne l’internamento. In trent’anni non andrà mai a farle visita. Camille resterà rinchiusa fino alla sua morte, nel 1943, raccontando a un diario le violenze subìte da lei e dalle sue compagne: «La mia colpa è quella di essere una donna che ha voluto vivere come voleva. È per questo che devo essere eliminata». (Almamatto)

December 3, 2023

Liceo “Caro”, caro Liceo …

Scuola Elementare “De Amicis”

Scuola Elementare “De Amicis”

Non potevo lasciarmi sfuggire la bella notizia: il liceo classico e linguistico “T. L. Caro” di Sarno si è aggiudicato il titolo di “miglior liceo 2023” della provincia di Salerno, secondo la stima di Eduscopio, stilata dalla fondazione Agnelli. Un titolo importante, viene detto, “da sempre una vera eccellenza del territorio che dopo anni di grande lavoro e di vera innovazione è riuscito a scalare la classifica e raggiungere il gradino più alto del podio …”

Non amo molto gli “amarcord”. Nel flusso continuo di una quanto mai turbinante quotidianità, mentre il passato si diluisce rapidamente nel presente che diventa futuro, mi accorgo che sono trascorsi ben trenta anni. Quando vado a fare la spesa in quella che un tempo era una “privilegiata filanda”, oggi un grande supermercato nazionale, mi sembra di vivere in un’altra realtà.

Se poi penso a quello che mi raccontava mio Padre quando diceva che lui, poco più che decenne, andava ad aiutare chi era addetto ad accendere i motori che facevano partire le caldaie della filanda, mi sento addirittura in un’altra dimensione. La caduta a cascata delle acque del fiume era la necessaria fonte di energia che dava lavoro e pane a migliaia di persone nelle filande.

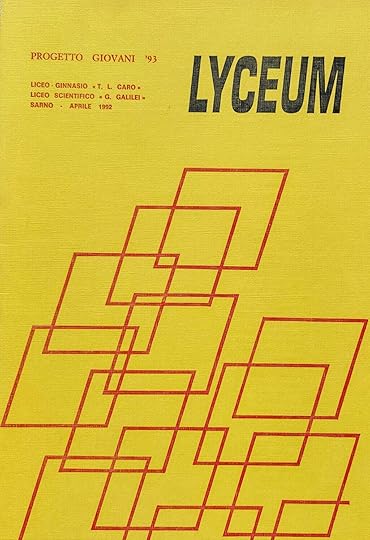

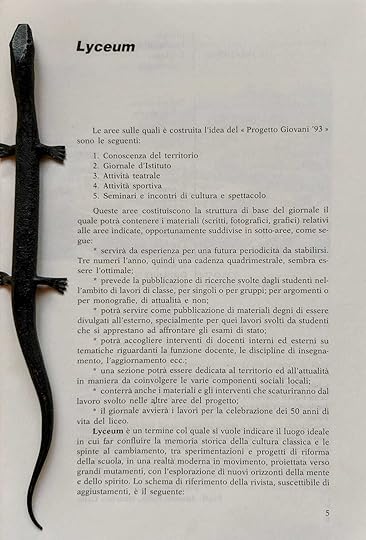

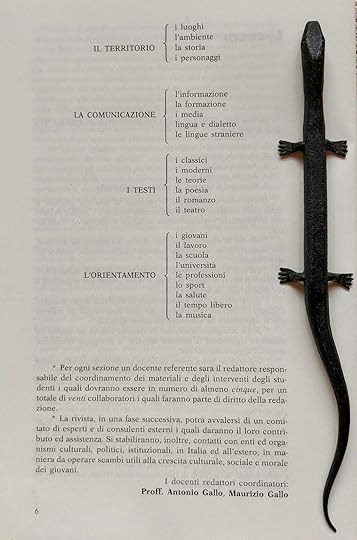

Quando ho letto di questa notizia, del primato di un istituto che fu da studente anche il mio liceo, (pur se solo in forma di ginnasio), per fatale combinazione, mi sono ritrovato tra le mani un ricordo cartaceo che dà concretezza ai miei pensieri: LYCEUM. Strano ed imprevedibile gioco del destino, ero diventato un docente di questo luogo trasformato in Liceo, proprio in questa “privilegiata filanda.”

LYCEUM fu una rivista che oltre al ricordo di una mia personale esperienza di lavoro tipografico post-gutenberghiano, fu anche una grande occasione di cultura condivisa con le componenti scolastiche di quel tempo. Oggi che sono diventato in gran parte digitale, propongo alcune immagini del primo numero di Lyceum.

Poggio la rivista sul mio pc sul cui schermo appare online il vero luogo fisico dove nacque il liceo T. L. Caro. Lo faccio rimandando chi legge ad un articolo scritto per mettere in forte evidenza i forti contrasti nelle forme comunicative che si sono succedute in questi ultimi turbolenti anni.

Il Liceo venne intitolato a chi si occupò della “natura delle cose”, (De rerum natura) oltre duemila anni fa, tra l’anno 100 e il 50 avanti Cristo. Il poeta-scienziato era Tito Lucrezio Caro, in un terzo piano, a quell’epoca ancora da costruire. La sua classicità veniva a convivere, per una scelta culturale voluta dal corpo docente e dalla realtà effettuale delle cose, niente di meno che con Galileo Galilei, la parte scientifica dello stesso liceo.

T.L. Caro aveva descritto in versi esametri la natura, spinto dalla sua passione per il mondo fisico e morale della realtà umana. Ma si presentavano all’orizzonte cambiamenti epocali che assumevano le forme di una mutazione, come in effetti poi è successo. Grandi cambiamenti sia nel territorio che nei comportamenti e nelle scelte di chi in questi luoghi ci nasce ci vive, ci studia e ci lavora da sempre.

Il primo numero della rivista LYCEUM

Il primo numero della rivista LYCEUMFu a loro che pensammo, a T. L. Caro e Galileo Galilei quando fondammo questa rivista, cercando di far convergere la cultura classica e quella scientifica. La rivista rimane un mio personale, concreto ricordo di una “semina” fatta trenta anni fa. Tutto questo per dire che solo chi semina può raccogliere il frutto di quanto ha seminato. È anche ovvio che chi ha la fortuna di raccogliere, non è (quasi) mai chi ha seminato.

Ci sarebbe voluto del tempo per far sì che alla specificità di una cultura basata essenzialmente sulle lingue classiche, il latino e il greco, si affiancasse anche lo studio delle lingue moderne e il T. L. Caro diventasse anche liceo linguistico. Non potrò mai dimenticare il piacere, e anche la soddisfazione, che provammo, mia moglie ed io, quando riuscimmo a creare il primo laboratorio linguistico computerizzato. Un’aula con 24 posti alunno dotati di televisori connessi alla nascente rete Internet, banchi dotati di registratori col sistema AAC. In quell’aula, al terzo piano, a destra dell’edificio De Amicis.

LYCEUM: La comunicazione

LYCEUM: La comunicazioneQuando apparve sugli schermi la homepage della BBC mi resi conto che avevo vinto la scommessa con me stesso, avevo saldato il conto in sospeso con la mia antica riluttanza per il latino e il greco. Quando ero al ginnasio fui infatti costretto a lasciare l’istituto, bocciato in latino e greco, certamente non solo per mia incapacità.

Promisi a me stesso che sarei ritornato. E così accadde. Mia moglie ed io eravamo entrambi docenti delle lingua e letteratura inglese. La comunicazione moderna era arrivata. T. L. Caro avrebbe apprezzato le lingue della nuova Europa che stava nascendo.

Le immagini che corredano questo articolo-ricordo presentano il primo numero di una rivista che non fu soltanto un progetto cartaceo, fatto di parole e di intenzioni. A distanza di trenta anni, un progetto chiamato “Progetto Giovani ’93", è diventato “adulto” e ha dato i suoi frutti. Di acqua ne è passata sotto i ponti non solo del Sarno. Oltre ad avere le sorgenti, il fiume ha visto generazioni di giovani di questa antica Valle passare nelle vaganti aule di questo istituto.

Da quasi un secolo ricordiamo che T. L. Caro, oltre che un poeta fu anche uno scrittore ed uno scienziato in chiave moderna. Con quella rivista, (credo sia ancora in vita oggi in forma cartacea), davamo vita ad un progetto con le grandi ambizioni che solo chi è giovane può avere. Queste erano le intenzioni:

Non di avventure ma di certezze parlava l’indimenticabile preside e amico Franco D’Avino che ci guidava. Con quel progetto intendevamo onorare la storia “dando nel contempo luce alle generazioni che vivono con noi il nostro tempo, dare fiducia e sprone a chi avrà il dovere di preparare e gestire un futuro migliore”.

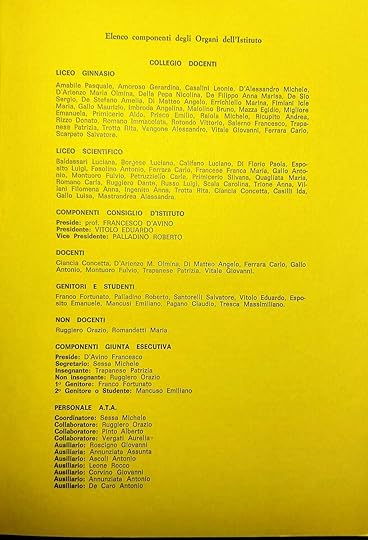

Chi erano i collaboratori e gli animatori?

Ecco i componenti degli organi di istituto:

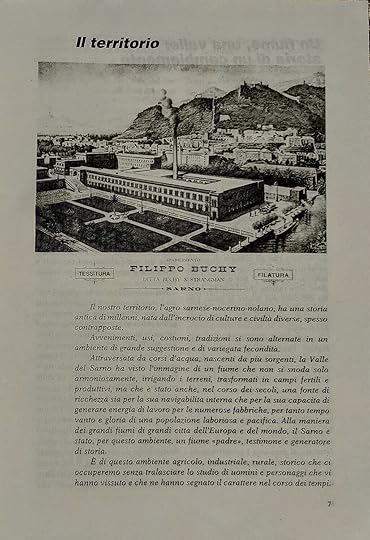

Se rileggo quello che scrissi a proposito del territorio sotto l’immagine di una delle fabbriche presenti nel secolo e nel millennio scorsi non riesco a trovare le giuste parole per dire ciò che penso. Trenta anni non sono pochi, è più di una generazione per giudicare, valutare e riflettere su quello che è accaduto. Le cose fatte, quelle non fatte e che si sarebbero potuto fare o che sono state fatte male. A guardare quella immagine dello stabilimento di filatura e tessitura Buchy & Strangman c’è da chiedersi cosa resta di quelle intenzioni e di quella realtà.

Vorrei poter volare e poi confrontare con l’occhio di un drone moderno quella realtà di oggi chiamata zona industriale di Sarno e metterla a confronto con questa immagine del secolo scorso. La devastazione di un ambiente agricolo che ha perso la sua identità, diventata una foresta di cemento, un luogo negato a ogni forma di possibile sopravvivenza dove regna soltanto l’idea del peggiore mercato sia di uomini che di idee.