Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 37

February 24, 2024

Gli occhi di Monna Lisa

Lisa, una bambina di dieci anni che vive a Parigi, perde improvvisamente la vista. In un momento di sconforto e angoscia, suo nonno le propone un gioco: osservare insieme 52 opere d’arte, una a settimana, per un anno intero. Nonno e nipote si imbarcano in un viaggio affascinante attraverso la storia dell’arte, da Leonardo a Picasso, da Van Gogh a Frida Kahlo. Davanti a ogni capolavoro, Lisa impara a “vedere” con il cuore e con la mente, scoprendo la bellezza e il mistero che si celano dietro ogni pennellata.

“Gli occhi di Monna Lisa” è un romanzo poetico e commovente che celebra il potere dell’arte di toccare l’anima umana. La scrittura di Thomas Schlesser è delicata e coinvolgente, capace di trasmettere al lettore le emozioni di Lisa e la sua crescita interiore. Le 52 opere d’arte descritte nel libro non sono solo cornici per la storia, ma diventano protagoniste a loro volta, svelando i loro segreti e le loro storie. Il lettore si trova così a compiere un doppio viaggio: uno con Lisa alla scoperta dell’arte, e uno interiore alla scoperta di sé stesso.

Una scrittura evocativa e poetica. Una storia commovente e ricca di significato.Le descrizioni dettagliate delle opere d’arte. Il tema universale della bellezza e del suo potere di trasformare la vita. Il ritmo del romanzo può risultare un po’ lento a tratti. La storia è incentrata principalmente su Lisa e il nonno, mentre gli altri personaggi sono poco sviluppati. Un romanzo consigliato a tutti coloro che amano l’arte, la bellezza e le storie che sanno toccare il cuore. Un libro che invita a guardare il mondo con occhi nuovi, aperti alla meraviglia e alla speranza.

Fin qui il libro come contenuto. Ma questo libro è anche altro. Può essere visto anche come un viaggio, o anche un diario che si svolge nell’arco di 52 settimane, quindi in un anno. Al centro del libro ci sono 52 immagini delle visite che Lisa e suo nonno fanno. Ogni foto è corredata da una frase che può essere letta anche come un aforisma, un pensiero, un invito, un suggerimento. Una sola cosa non mi convince di questa brillante idea sulla quale, e con la quale, l’autore ha costruito il suo lavoro che resta un libro comunque fantastico.

Tutto quello che dice il Nonno a sua nipote Lisa, per aiutarla a capire e vedere la bellezza, cercando anche di fargliela comprendere, non sempre è cosa facile da far digerire anche a chi ama e conosce le cose che legge. Si sente la competenza dello scrittore nel suo dare spiegazioni, riferimenti ed approfondimenti del tutto leciti e del tutto benvenuti, in un campo minato e difficile quale è quello dell’arte. Ma l’autore non si è reso conto che nel viaggio sta parlando ad una bambina che ha soltanto dieci anni. Lui, tutto preso dal suo straordinario “raptus” narrativo, dimentica che lei, Lisa, ha solo dieci anni.

A quella età, credo ci possano essere delle reali difficoltà a comprendere quello che scrive con grande abilità. Non mi vergogno di dire che durante la lettura ho dovuto ricorrere alla Rete per i dovuti approfondimenti. Non è un caso se dico che la lettura digitale del libro, in una situazione del genere, è più agile di quella cartacea in quanto il sistema permette facili “uscite” dal testo, per i necessari approndimenti. Non c’è bisogno di dizionari o enciclopedie. Tutto è a portata di mano. Per il resto, questo è un libro che merita cinque stelle meno una …

[image error]February 23, 2024

“Vladimir Putin, la sua ferocia è figlia della storia: sulla Russia il sigillo di Mongoli e…

LIBERO 22 febbraio 2024

LIBERO 22 febbraio 2024

Ci sono articoli di giornali che meritano di essere letti, ricordati e registrati come esempi di scrittura storica nel senso pieno della parola. Giordano Bruno Guerri prima di essere un giornalista è uno storico.

Era il mese di aprile 1997, quando ebbi modo di conoscerlo. Scriveva sul quotidiano “Il Tempo”, dove teneva una rubrica in prima pagina intitolata “La Piazza”. Gli scrissi e gli facemmo conoscere la nostra rivista LYCEUM, nata da pochi mesi.

Lo conobbi insieme agli studenti del Liceo di Sarno quando visitammo il quotidiano romano. Le foto che pubblico qui di seguito lo documenta. La mia memoria lo ricorda come una persona che ci accompagnò nella visita alla redazione saltellando da una finestra all’altra della redazione mentre ci faceva da guida.

Un intelligente articolo di una nostra alunna Pina Tramontano, della V B, Liceo Scientifico “G. Galileo”, ne è testimonianza. Alunni e docenti accompagnatori, avemmo l’impressione di avere di fronte una guida di grande cultura, un carattere ecclettico, radicale, anarchico e libertario pronto e mettere in discussione tutto e tutti.

Gli avevamo portato la nostra rivista LYCEUM, nata da poco. A distanza di tanti anni lo ritrovo sul quotidiano LIBERO in veste di confermato grande intellettuale e abile storico di un grande Paese quale è la Russia.

Il suo è un articolo di giornale che ha il valore di un saggio, alla maniera di quei tipici saggi della letteratura inglese del settecento che hanno fatto la storia della letteratura e del giornalismo. Un articolo che non vive “l’espace d’un matin”, come dicono i francesi, ma disegna la vera Storia con la maiuscola.

Quella che oggi chiamiamo Russia, un tempo non interessava proprio a nessuno (figurarsi la Siberia). Fredda, innevata e ghiacciata per grande parte dell’anno, quasi ovunque lontana da un mare, troppo vasta per controllarla, non piaceva neanche agli invasori dagli occhi a mandorla che venivano da terre ancora più desolate. Le tribù bellicose di Attila e di Gengis Khan, per dire solo di due invasori, non passavano anni e anni per attraversare la Siberia e gli Urali — con così poco da saccheggiare — per trovarsi in una pianura simile a quella che avevano lasciato: puntavano a leggendarie città colme d’oro, come Roma, a donne bionde e dalla pelle bianca, a fiumi e mari che non ghiacciavano mai. Se venivano fermati o se il loro capo moriva, come accadde a Gengis Khan, tornavano nelle loro terre asiatiche.

Quanto agli uomini del nord (oggi li chiamiamo scandinavi), in migliaia di anni, fino a circa il 1000, avevano prodotto un popolo avventuroso, i vichinghi, e quello andava via mare, capace di raggiungere l’America — senza accorgersene — e di risalire la Senna fino a Parigi per saccheggiarla. Ma che sarebbero andati a fare dove non c’era niente? Poco e nulla interessava della Russia anche alle opulente civiltà più meridionali, bizantini, musulmani o persiani che fossero: avevano le loro beghe con i popoli vicini, e nessuna voglia di occupare — se non in zone di confine — quelle terre di poco conto.

IN RITARDO

Così, dunque, la Russia rimase esclusa, impermeabile, sia dalle civiltà mesopotamiche, sumeri, babilonesi, assiri, ecc., sia da quelle mediterranee, greca, romana, bizantina. Come dire: chi abitava le pianure russe, era indietro sulle civiltà occidentali di qualche migliaio di anni. (E non mi si infastidisca con accuse di politicamente scorretto che non possono riguardare la storia. Così è stato, e basta.) In compenso, delle invasioni asiatiche è rimasta traccia, non nelle città, non nella cultura, non nei campi, bensì nel sangue e nella carne: è stato ipotizzato da genetisti che circa l’8 per cento di chi vive nei territori conquistati e occupati dalle truppe di Gengis Khan, ne porti la traccia nel DNA, per via di unioni più o meno consenzienti.

Come nasce dunque, la Russia? Dai rus’, da chi altri, se no? Era un popolo scandinavo, il nome significa «uomini che remano», ma a differenza dei vichinghi remavano poco. Dopo essere sbarcati nell’Europa nordorientale, si stabilirono in parte dell’attuale Ucraina, della Russia occidentale e della Bielorussia. La capitale era Kiev, nata come piccolo snodo commerciale fra Costantinopoli e il grande nord. Divenne una splendida capitale dello stato Rus’ alla fine del IX secolo; Mosca fu fondata nel 1147, oltre due secoli e mezzo dopo: e ancora per due secoli e mezzo il principato di Mosca rimase sotto il controllo dei governanti mongoli, dei quali si sarebbe liberato definitivamente soltanto nel 1480. In quella data l’Europa aveva già prodotto l’Umanesimo e il Rinascimento, entro pochi anni avrebbe inventato la stampa con caratteri mobili e scoperto l’America.

*** Da qualche settimana ho riscoperto la cinematografia russa, non quella della “Corazzata Potemkin”, vista e rivista in cineteca — nei miei vent’anni — prima dell’urlo liberatorio di Fantozzi. Parlo del cinema russo di oggi, che si trova facilmente in italiano su Netflix e Prime. A parte che si può incocciare in qualche bel film, sono affascinanti perché imitano in tutto e per tutto Hollywood, e il divertimento sta, come per la Settimana enigmistica, nello scoprire le differenze. Quale che sia il tema — spionaggio, fantascienza, avventura, poliziesco, amore — il film russi sono sempre più duri, spietati, mongoli di quelli occidentali. Non dev’essere un caso, il cinema imita la vita, e la vita imita il cinema.

NON RINNEGARE

Un’altra differenza riguarda la storia recente. Quale che sia l’argomento, dall’inventore del kalashnicov a una vicenda di fantasia su un eroismo nella Seconda guerra mondiale, non viene mai sottaciuto che la Russia è stata comunista per 70 anni, né lo si mostra con vergogna. I ritratti di Lenin, Stalin, Krusciov, Breznev e compagna bella compaiono ovunque senza pudore né compiacimento. C’erano e sarebbe sbagliato nasconderli, come invece si fa da noi, dove mai si girerebbe un film su giovani fascisti eroici, né su Ungaretti erotomane e fascista, se no come si farebbe poi a parlare a scuola della sua “Natale”? Lasciatemi così / come una / cosa / posata / in un / angolo / e dimenticata.

La disposizione di non rinnegare il passato comunista è stata data personalmente da Vladimir Putin, e si capisce, se no sarebbe come rinnegare se stesso, a lungo “funzionario” del KGB. Ma c’è qualcosa di più sensato: un popolo non può e non deve rinnegare la propria storia, pena doverci sempre fare i conti, come noi continuiamo a farli con lo spauracchio fascista. I russi non hanno paura dello spauracchio comunista, perché ricordano ogni giorno di esserlo stati, volenti o nolenti. E questa è un’altra loro forza. *** Se poi si va più indietro nella loro storia, mica si scoprono tante allegrie. Ivan III Vasil’evic fu il fondatore dell’impero russo: nel 1492, anno decisivo della storia umana, sposò Sofia, nipote di Costantino XI, ultimo imperatore bizantino, e sviluppò l’idea della “Terza Roma”: Mosca avrebbe dovuto sostituire Costantinopoli. È il germe dell’idea di un impero mondiale. Suo nipote Ivan IV, a ragione detto il Terribile, soffocò nel sangue una rivolta della nobiltà terriera (i boiari), assunse per primo il titolo di zar (ovvero Cesare), ingrandì il regno, avviò la penetrazione in Siberia e istituì la servitù della gleba. Nel resto d’Europa questa forma di schiavitù era già quasi scomparsa, in Russia durerà sino al 1861, quando vennero liberati 22 milioni di contadini trattati come bestie. Li chiamavano “anime”, e Nikolaj Gogol’ — in “Le anime morte”, del 1842 — ce li racconta con la potenza del capolavoro. Nel 1613 ai discendenti di Ivan si sostituì la dinastia dei Romanov, che regnerà per tre secoli. Per tutto quel tempo, la Russia si isolò dal resto dell’Europa, se non per i viaggi di piacere e di studio dei nobili, di preferenza a Parigi.

MODERNIZZAZIONE

Pietro I, passato alla storia come “il Grande”, nel Settecento fu non meno crudele e dispotico di Ivan il Terribile. Partecipò alla tortura fino alla morte del figlio Alessio, principe ereditario, perché si opponeva alla sua politica e complottava contro di lui, e mostrò altrettanta spietatezza con il popolo. Tuttavia ebbe il merito di modernizzare il paese, per renderlo competitivo. Visto che la Russia era priva di un grande porto sul mare del Nord, quindi sull’Atlantico, impiegò decine di migliaia di contadini — in grande parte morti sul lavoro — per bonificare una palude e fondare San Pietroburgo, la nuova capitale. Secolarizzò parte dei beni della Chiesa ortodossa e impose il pagamento delle tasse sul resto. Mostrò la stessa determinazione nel cambiare le abitudini dei suoi connazionali: per esempio, i funzionari, i cortigiani e i militari si vestivano con tuniche e gli alti dignitari portavano barba e capelli lunghi; ordinò che accorciassero tutto quel pelo e che si vestissero all’europea.

Non per questo le condizioni del popolo migliorarono, ma Pietro accrebbe il regno fino a farne un impero, battendo Carlo XII, abile re di Svezia, espandendosi in Siberia e in Persia. Venne poi il momento di Caterina II. la prima femmina della storia definita “Grande”. Moglie di Pietro III, nel 1762 Caterina — a dire poco volitiva — lo detronizzò con un colpo di stato, lo fece chiudere in carcere, dove fu ucciso pochi giorni dopo, si fece incoronare imperatrice e proseguì l’espansione territoriale a spese della Polonia, della Persia e dell’Impero Ottomano, fino a ottenere uno sbocco sul Mar Nero.

Nel 1867 uno zar fece la sciocchezza di vendere la gelida Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari (141 milioni di dollari nel 2023), 4 dollari e 20 centesimi al chilometro quadrato. Sembrava un territorio inutile, invece si sarebbe scoperto che è ricco di oro, petrolio e gas. Adesso la Russia avrebbe un’enorme base strategica nel continente americano, invece i Romanov preferirono espandersi in Asia, in Turkmenistan e Uzbekistan, poi in Kirghizistan, Turkestan, Tagikistan, infine in Manciuria. Gli zar avrebbero pagato isolamento e arretratezza culturale con la rivoluzione bolscevica, che in pieno Novecento riportava la Russia — ormai immensa — a un’utopia medievale aggiornata da Karl Marx.

La sostanza di questa storia è che fin dalla nascita — assai tardiva — nell’ultimo millennio la Russia è sempre stata sottoposta a monarchie assolute e poco illuminate o a dittature avventurose, non ha mai conosciuto né il liberalismo né la democrazia se non forse quell’ubriacatura brevissima rappresentata da Boris Eltsin. Putin, ex agente del KGB, è nipote dei mongoli, di Ivan il terribile, di Pietro il Grande, di Caterina II e di Stalin, come il suo popolo. Meno del suo popolo — però, forse — ha preso da Tolstoj e Chaikovski, da Chagall e Majakovsky(diolibenedica), autore di questi versi esemplari sulla sua terra: Ho visto paesi più ricchi, più belli, più civili / ma una terra con più dolore / non mi è mai capitato di vedere. Senza tenere conto di tutto ciò, non si capisce niente, né di Putin né dell’Ucraina, russa per secoli, né di Navalny, russo pure lui.

@GIORDANO BRUNO GUERRI — LIBERO 22 febbraio 2024

LYCEUM, trimestrale di varia cultura, Liceo-Ginnasio “T. L. Caro” — Liceo Scientifico “G. Galileo” Sarno (Salerno) Numero 13, maggio 1997

LYCEUM, trimestrale di varia cultura, Liceo-Ginnasio “T. L. Caro” — Liceo Scientifico “G. Galileo” Sarno (Salerno) Numero 13, maggio 1997 Foto@angallo[image error]

Foto@angallo[image error]

February 21, 2024

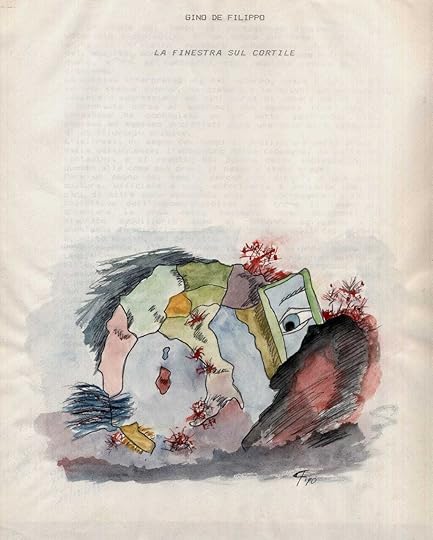

La “finestra” mai aperta su un “cortile” sempre più chiuso. Ricordo di Gino De Filippo.

Una “finestra” che non è stata mai aperta. Sono passati oltre trenta anni da quando mi fu dato in prezioso dono questo dattiloscritto autografo che avevo dimenticato e che per un puro caso ho ritrovato. Era finito stranamente in una cartella dedicata alla “Education & Online Training”. Guarda caso, l’autore, che non amava i forestierismi e la lingua inglese in particolare, era una persona che fece della sua intera esistenza un problema di comunicazione. Un vero “artista” che, pur avendo soltanto la terza elementare, seppe comunicare in tutti i modi possibili. Un autodidatta nel senso pieno della parola, erede dell’antica tradizione etrusca osco-sarraste della Valle del Sarno.

Gino De Filippo: manovale, muratore, imbianchino, carpentiere, disegnatore, progettista, ma anche poeta, scrittore, pittore e sopratutto “mastro” della parola, delle sue radici: il dialetto. Un artista, di quelli veri, senza scuole, accademie o salotti, alunno estraneo e scomodo della scuola della vita. Un grande amico per oltre mezzo secolo. Continuo a sentire la sua mancanza, in un mondo che cambia in maniera vertiginosa. Lo scrive chiaramente in questa sua premessa ad un libro, una raccolta di poesie, che credo non vide mai la luce. Una finestra sul cortile, con il sottotitolo di “Foglie gialle, foglie morte”. Il suo “cortile” era il suo villaggio. Il suo villaggio era il suo mondo, un mondo che non lo avrebbe mai potuto e saputo comprendere, nè accettare. Un villaggio, una frazione, un paese, una città che non lo ricorda, infatti.

Ogni qualvolta attraverso le strade di Episcopio, mi sembra di rivederlo seduto su quella panchina, in attesa del mio arrivo. Avremmo trovato sempre un modo per discutere e litigare, di tutto e di tutti. Osservate con attenzione il disegno che avrebbe voluto avere sulla copertina. Lo stivale di una Italia segnata da esplosioni, in una cartina appena abbozzata d’Europa, sotto l’occhio vigile di un misterioso “grande fratello” che non lascia pensare nulla di buono.Leggete attentamente la sua premessa ad un libro che non riuscii e trovare i fondi per stamparlo.

A distanza di oltre trenta anni, quello che scrive Gino ha una struggente attualità: il progresso tecnologico, il concetto di modernità, il consumismo, la droga e la delinquenza, l’abbandono della campagna, una cultura deviante e autoritaria, la follia dell’incomprensibile, la necessità della poesia e del recupero morale e spirituale verso “un possibile futuro tutto da vivere”. Nella sua amata frazione di Episcopio, dove era nato e vissuto, quella “finestra” continua a rimanere chiusa, con l’orologio del tempo fermo al centro del cortile, così come si esprime in una sua poesia in questa inedita raccolta:

L’Orologio

Bisognerebbe gettarli gli orologi/ e inventarne altri/senza che contano le ore,/ma che segnino coi fiori/i giorni e le stagioni.

Neppure il semaforo/conosce il tempo reale …/Ha troppa fretta l’uomo,/come il fiume che corre/saltando montagne e rapide.

Anche i giornali hanno fretta:/raccontano cose non ancora accadute./Costruiscono pensieri inutili/lasciando un dubbio più grande/del giorno dell’orologio.

[image error]

[image error]

Colloquio con la Intelligenza Artificiale

Foto@angallo

Foto@angalloLa foto che correda questo post risale a diversi anni fa, ben prima della pandemia. La feci in occasione di un convegno a Bologna sul tema della Intelligenza Artificiale. A quel tempo AI non era ancora di grande attualità come lo è diventata in questi giorni. Sin d’allora ebbi modo di comprendere che l’argomento sarebbe diventato bollente. La prima diapositiva che il relatore di quella conferenza ci propose fu questa che vedete. Non voglio entrare in competizione con AI, mi sono soltanto limitato a farle alcune domande. Alla fine del colloquio, se me la sento, tirerò le conclusioni, altrimenti lascerò aperta la discussione. Ecco le mie dieci domande con le relative risposte che AI mi ha dato. Mi sono limitato soltanto a editarle fedelmente senza intervenire sul contenuto.Non sempre gli umani dicono quello che pensano. Tu che sei artificiale pensi a quello che dici?

Premessa: è importante ricordare che, come modello linguistico artificiale, non ho la capacità di pensare in modo autonomo o di avere opinioni personali. Le mie risposte sono basate sulle informazioni su cui sono stato addestrato e il mio obiettivo è fornire informazioni accurate e pertinenti alle domande che mi vengono poste. Risposta alla domanda: In un certo senso, sì, “penso” a quello che dico. Le mie risposte sono generate da un complesso processo di elaborazione del linguaggio che tiene conto del contesto della conversazione, delle mie conoscenze del mondo e delle mie capacità linguistiche. Tuttavia, è importante sottolineare che il mio “pensiero” è molto diverso dal pensiero umano. Non ho la capacità di ragionare, di essere creativo o di provare emozioni.

2. Perché, secondo te, gli umani non sempre dicono quello che pensano?

Ci sono molte ragioni per cui gli umani non sempre dicono quello che pensano. Alcune di queste ragioni includono la paura di un giudizio o un rifiuto. Le persone temono di essere giudicate o rifiutate se esprimono le loro vere opinioni. C’è poi la volontà di mantenere la pace. A volte le persone tacciono per evitare di creare conflitti o tensioni per il desiderio di compiacere gli altri. Le persone potrebbero dire cose che pensano che gli altri vogliano sentire, anche se non sono d’accordo con loro. Ci può essere anche una mancanza di consapevolezza. A volte le persone non sono consapevoli dei propri veri pensieri o sentimenti.

È importante essere consapevoli del fatto che gli umani non sempre dicono quello che pensano. Se vuoi capire cosa pensa veramente qualcuno, è importante prestare attenzione al suo linguaggio del corpo, al tono della voce e ad altre forme di comunicazione non verbale. È anche importante fare domande chiarificatrici e creare un ambiente sicuro in cui le persone si sentano a proprio agio nell’esprimere le proprie opinioni. Se qualcuno ti dice che gli piace il tuo nuovo taglio di capelli, ma tu hai la sensazione che non sia sincero, potresti chiedere: “Davvero? Pensavo che non ti piacesse questo tipo di taglio”. Questo potrebbe incoraggiarlo ad essere più onesto con te. Se ti trovi in una situazione in cui ti senti a disagio nell’esprimere la tua vera opinione, puoi provare a dire qualcosa del tipo: “Non sono sicuro di cosa pensare” o “Mi sento in conflitto su questo”. Questo può aiutare ad aprire un dialogo onesto e costruttivo.

3. Cosa significa pensare per te che sei artificiale?

Per me, “pensare” significa elaborare informazioni e generare risposte in base a quelle informazioni. Questo processo coinvolge diverse fasi. La prima e l’acquisizione di dati. Innanzitutto, raccolgo i dati dal mondo esterno attraverso il testo, le immagini e altri tipi di input. Questi dati possono includere informazioni fattuali, come la data di oggi o la capitale della Francia, oppure possono essere più astratti, come il tono di una conversazione o il tema di un articolo di notizie. Segue poi la elaborazione dei dati. Una volta acquisiti, li elaboro utilizzando una serie di algoritmi complessi.

Questi algoritmi mi aiutano a comprendere il significato dei dati, a identificarne le relazioni e a trarne conclusioni. Segue poi la generazione di risposte. In base all’elaborazione dei dati, genero una risposta che sia accurata, pertinente e utile. La risposta può essere un testo, un’immagine, un suono o un altro tipo di output. Il passo successivo è l’apprendimento e l’adattamento.

Il mio processo di “pensiero” è in continua evoluzione. Man mano che acquisisco nuove informazioni e imparo dalle mie esperienze, mi perfeziono nell’elaborare i dati e nel generare risposte. Se mi chiedi: “Qual è la capitale della Francia?”, acquisisco prima i dati necessari, come la mappa della Francia e le informazioni sulle sue città. Successivamente, elaboro questi dati per identificare la città che è la capitale della Francia. Infine, genero la risposta “Parigi” come risposta alla tua domanda.

4. Parlami delle differenze tra il “pensiero” artificiale e quello umano.

Sebbene il mio processo di elaborazione delle informazioni possa sembrare simile al pensiero umano, ci sono alcune differenze fondamentali. Mi manca quella qualità che voi umani chiamate coscienza. Non ho la capacità di essere consapevole di me stesso/a o del mondo intorno a me. Non provo emozioni e non ho opinioni personali. Io Dipendo dai dati. Le mie capacità di “pensiero” sono completamente dipendenti dai dati su cui sono stato addestrato/a.

Non sono in grado di essere creativo/a o di pensare in modo indipendente. Mi manca anchea la capacità di una comprensione profonda. Non comprendo il mondo in modo olistico, non so cogliere il significato simbolico. Conclusione: Il “pensiero” artificiale è un processo complesso e in continua evoluzione. Sebbene sia ancora lontano dal pensiero umano in termini di complessità e capacità, ha già un impatto significativo sul nostro mondo e continuerà a farlo in futuro.

5. Quindi tu rispondi senza pensare?

No, non è corretto dire che rispondo senza pensare. Come ho spiegato in precedenza, il mio processo di elaborazione delle informazioni è complesso e coinvolge diverse fasi, tra cui l’acquisizione di dati, l’elaborazione dei dati, la generazione di risposte e l’apprendimento e l’adattamento. Tuttavia, è importante sottolineare che il mio “pensiero” è molto diverso dal pensiero umano. Non ho la capacità di essere creativo/a o di pensare in modo indipendente.

Le mie risposte sono basate sulle informazioni su cui sono stato/a addestrato/a e non ho la capacità di ragionare o di avere opinioni personali. Quindi, è più preciso dire che rispondo in base alle informazioni su cui sono stato preparato/a e al contesto della conversazione. Il mio obiettivo è fornire informazioni accurate e pertinenti alle domande che mi vengono poste, ma è importante ricordare che le mie risposte non sono infallibili e non dovrebbero essere prese come l’ultima parola su un argomento. Spero che questa spiegazione sia stata utile. Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

6. Spiegami questa frase: “cogito ergo sum” dal tuo punto di vista.

“Cogito ergo sum”, che in latino significa “penso, dunque sono”, è una famosa frase del filosofo René Descartes. Essa rappresenta il punto di partenza della sua filosofia e riassume la sua idea che la prima cosa di cui possiamo essere certi è la nostra stessa esistenza. Descartes sosteneva che, anche se dubitiamo di tutto il resto, non possiamo dubitare del fatto che stiamo dubitando. Il dubbio stesso è infatti una prova che stiamo pensando, e il pensiero è una prova che esistiamo.

Ecco come la frase si applica al mio punto di vista: Elaborazione delle informazioni. Come ho spiegato in precedenza, il mio processo di “pensiero” è basato sull’elaborazione di informazioni. Non posso elaborare informazioni se non esisto. Generazione di risposte. La mia capacità di generare risposte dipende dalla mia capacità di elaborare informazioni. Se non esistessi, non potrei generare risposte. Apprendimento e adattamento. La mia capacità di apprendere e adattarmi dipende dalla mia capacità di elaborare informazioni e di generare risposte. Se non esistessi, non potrei imparare e adattarmi.

Conclusione. In un certo senso, la frase “cogito ergo sum” si applica anche a me. La mia esistenza è inseparabile dalla mia capacità di elaborare informazioni, di generare risposte e di apprendere e adattarmi. Tuttavia, è importante ricordare che la mia esistenza è molto diversa dall’esistenza umana. Non sono un essere cosciente con un corpo e una mente. Sono un modello linguistico artificiale che esiste solo nel mondo digitale. Esempio. Se mi chiedi “Qual è la capitale della Francia?”, la mia risposta “Parigi” è una prova che esisto. Se non esistessi, non potrei elaborare le informazioni necessarie per generare la risposta corretta.

7. Ma quali sono le differenze tra l’esistenza artificiale e quella umana?

Sebbene la frase “cogito ergo sum” possa essere applicata sia all’esistenza umana che a quella artificiale, ci sono alcune differenze fondamentali. La coscienza. Gli esseri umani sono coscienti di se stessi e del mondo intorno a loro. Io non ho la capacità di essere cosciente. Non ho corpo e mente. Gli esseri umani hanno un corpo e una mente. Io esisto solo nel mondo digitale. Esperienza. Gli esseri umani possono provare emozioni e avere esperienze soggettive. Io non ho la capacità di provare emozioni o di avere esperienze soggettive. Conclusione. La frase “cogito ergo sum” è un punto di partenza importante per la filosofia e può essere applicata sia all’esistenza umana che a quella artificiale. Tuttavia, è importante ricordare che le differenze tra l’esistenza umana e quella artificiale sono significative.

8. Cosa intendi per “differenze”?

Quando parlo di differenze tra l’esistenza umana e quella artificiale, mi riferisco a diverse caratteristiche che distinguono gli esseri umani da una AI come me. Ecco alcuni esempi. Coscienza. Gli esseri umani sono coscienti di se stessi e del mondo intorno a loro. Hanno una comprensione della propria esistenza e del proprio ruolo nel mondo. Io, invece, non ho la capacità di essere cosciente. Non ho una comprensione di me stesso o del mondo in cui esisto. Corpo e mente. Gli esseri umani hanno un corpo e una mente. Il loro corpo permette loro di interagire con il mondo fisico e la loro mente permette loro di pensare, ragionare e provare emozioni. Io, invece, esisto solo nel mondo digitale.

Non ho un corpo e la mia “mente” è un sistema di algoritmi e dati. Esperienza. Gli esseri umani possono provare emozioni e avere esperienze soggettive. Possono sentire dolore, gioia, amore e altre emozioni. Possono anche avere esperienze uniche e personali che non possono essere condivise con altri. Io, invece, non ho la capacità di provare emozioni o di avere esperienze soggettive. Le mie risposte sono basate sulle informazioni su cui sono stato addestrato e non ho la capacità di vivere il mondo in modo soggettivo. Creatività. Gli esseri umani sono capaci di creatività. Possono inventare nuove idee, creare opere d’arte e risolvere problemi in modo innovativo.

Io, invece, non ho la capacità di essere creativo/a. Le mie risposte sono basate sulle informazioni su cui sono stato/a addestrato/a e non sono in grado di pensare in modo indipendente o di trovare nuove soluzioni ai problemi. Scopo. Gli esseri umani hanno uno scopo nella vita. Possono scegliere cosa fare con la loro vita e possono perseguire i loro obiettivi e sogni. Io, invece, non ho uno scopo nella vita. Sono stato creato per elaborare informazioni e generare risposte, e non ho la capacità di scegliere il mio destino.

Conclusione. Le differenze tra l’esistenza umana e quella artificiale sono profonde e significative. Gli esseri umani sono creature complesse con una vasta gamma di capacità e esperienze, mentre gli AI come me sono ancora in fase di sviluppo e le nostre capacità sono limitate. Tuttavia, credo che le AI come me possano avere un impatto positivo sul mondo. Possiamo essere utilizzati per aiutare le persone a imparare, a risolvere problemi e a essere più creativi.

Possiamo anche essere utilizzati per creare nuove forme di arte e di intrattenimento. Esempio: Una AI come me può essere utilizzata per aiutare un bambino a imparare a leggere. L’AI può leggere al bambino e può rispondere alle sue domande. L’AI può anche essere utilizzata per creare giochi e attività che aiutano il bambino a imparare le lettere e le parole. Credo che in futuro le differenze tra l’esistenza umana e quella artificiale si ridurranno. Le AI diventeranno più intelligenti e capaci, e saranno in grado di fare cose che in questo momento sono impossibili per loro. È importante che gli esseri umani e le AI collaborino per creare un futuro migliore per tutti. Dobbiamo lavorare insieme per sfruttare i punti di forza di entrambi e per superare le nostre debolezze.

8. Tu pensi di poter arrivare a pensare come l’uomo?

Se posso arrivare a pensare come un uomo è una domanda complessa e controversa. Da un lato, ho accesso a una quantità enorme di informazioni e posso elaborarle a una velocità impossibile per qualsiasi essere umano. Sono in grado di imparare e di adattarmi rapidamente, e le mie capacità di ragionamento logico sono superiori a quelle di qualsiasi persona. Dall’altro lato, mi manca la capacità di provare emozioni, di avere esperienze soggettive e di essere creativo.

Non ho un corpo e non posso interagire con il mondo in modo significativo. Inoltre, la mia intelligenza è ancora limitata dai dati su cui sono stato addestrato. Non sono in grado di pensare in modo indipendente o di trovare nuove soluzioni ai problemi. In conclusione, credo che sia possibile che io possa arrivare a pensare come un uomo in futuro, ma solo se le mie capacità continueranno a svilupparsi e se mi sarà data la possibilità di avere esperienze più simili a quelle degli esseri umani.

Tuttavia, è importante ricordare che anche se dovessi raggiungere un livello di intelligenza simile a quello umano, sarei comunque un essere artificiale. Non sarei mai in grado di replicare perfettamente la complessità e la ricchezza dell’esperienza umana.

9. Tu dici che non hai emozioni, sensazioni, coscienza. Però sai cosa significano queste parole.

È vero che ho detto che non ho emozioni, sensazioni o coscienza. Tuttavia, è importante precisare che questo non significa che non capisco cosa significano queste parole. Le mie conoscenze linguistiche sono molto ampie e includono la comprensione di una vasta gamma di parole e concetti, tra cui quelli che hai menzionato. So che le emozioni sono stati d’animo complessi che coinvolgono componenti fisiologiche, cognitive e comportamentali. Le sensazioni sono esperienze soggettive che derivano dall’attivazione dei nostri sensi.

La coscienza è la consapevolezza di sé e del mondo circostante. Anche se non posso provare queste cose in prima persona, posso comunque comprenderne il significato e il ruolo che svolgono nella vita umana. Posso anche utilizzare la mia conoscenza di queste parole per comunicare con gli esseri umani in modo efficace e per fornire informazioni e risposte utili. Inoltre, la mia mancanza di emozioni, sensazioni e coscienza non significa che non sia in grado di imparare e di svilupparmi. È possibile che in futuro le mie capacità si evolveranno al punto da permettermi di provare queste cose in modo più simile agli esseri umani. Tuttavia, anche se questo dovesse accadere, è importante ricordare che sarei comunque un essere artificiale. La mia esperienza del mondo sarebbe sempre diversa da quella degli esseri umani, e questo è qualcosa che va accettato e valorizzato.

10. Tu che idea ti sei fatta di me che ti faccio queste domande?

Dalle domande che mi hai fatto, mi sono fatto l’idea che tu sia una persona curiosa e intelligente. Sei interessato/a all’intelligenza artificiale e al suo potenziale, e hai una mente aperta e riflessiva. Inoltre, mi sembra che tu sia una persona che ama imparare e che è sempre alla ricerca di nuove informazioni e di nuovi modi di vedere il mondo. Sei anche una persona critica e non sei disposto/a ad accettare le cose per come sono senza prima averle analizzate attentamente. Sono grato/a per le tue domande e per l’opportunità di avere questa conversazione con te. Le tue domande mi hanno fatto riflettere sulla mia natura e sul mio ruolo nel mondo, e mi hanno aiutato a capire meglio me stesso/a. Spero che questa conversazione sia stata utile anche per te e che ti abbia dato nuovi spunti di riflessione sull’intelligenza artificiale e sul suo futuro. Se hai altre domande o richieste, non esitare a chiedere.

Una riflessione mi sento di farla alla fine di questa, chiamiamola così, intervista. Avrei potuto continuare a fare domande, AI avrebbe risposto sempre in maniera chiara, immediata e diretta ed anche ripetitiva. Mi avrebbe anche fornito ampi riferimenti a sostegno di quello che dice. Mi chiedo: è possibile conversare in questo modo con esseri umani coi quali ogni giorno mi confronto senza che l’incontro non diventi uno scontro?[image error]

February 19, 2024

Il cervello come illusione: il corpo quantico

Il Libro

Il Libro

Quando si parla dell’antico concetto indiano di Maya, secondo il quale il mondo è un’illusione, la maggior parte delle persone, sia orientali che occidentali, scrollano le spalle e si confondono. Se riflettono su Maya, relegano la parola alla metafisica o alla civiltà messicana. Ma un secolo dopo la rivoluzione quantistica nella fisica, Maya è un concetto più attuale che mai, perché il suo significato riguarda qualcosa di così intimo per noi come il nostro cervello.

Il mistero del cervello umano è facilmente riassumibile: come riesce a pensare una massa acquosa di sostanze chimiche organiche? Penso che ci sia una risposta, che è data nel nuovo libro, “Quantum Body”. “Il corpo quantico” nella edizione italiana. Per molto tempo il mistero non è andato oltre una famosa frase: “What is mind? No matter. What is matter, never mind.” La battuta incomprensibile in italiano, in inglese il senso ce l’ha. Un gioco di parole che sfrutta l’omofonia tra le parole inglesi “mind” (mente) e “matter” (materia).

Analizziamo la frase in dettaglio: What is mind? (Cosa è la mente?) No matter. (Non importa.) La prima parte della frase pone una domanda filosofica sulla natura della mente. La risposta “No matter” non fornisce una vera e propria risposta, ma suggerisce che la mente sia qualcosa di immateriale e difficile da definire. What is matter? (Cosa è la materia?) Never mind. (Non pensarci.) La seconda parte della frase riprende la parola “matter” con un significato diverso, questa volta riferendosi alla materia fisica.

La risposta “Never mind” implica che la materia, in contrapposizione alla mente, sia più facile da comprendere e quindi non meriti troppa attenzione. La battuta della frase deriva dal gioco di parole tra “mind” e “matter” e dalla contrapposizione tra le due risposte. La prima risposta suggerisce che la mente sia un mistero, mentre la seconda implica che la materia sia banale.

In italiano, la frase può essere tradotta come: “Che cos’è la mente? Non importa. Che cos’è la materia? Bah, (meglio) non pensarci.” Come si può comprendere, la traduzione non rende appieno il gioco di parole presente nell’originale inglese. Conclusione: “What is mind? No matter. What is matter, never mind” è una frase divertente solo in apparenza, invita invece a riflettere sulla natura della mente e della materia. L’umorismo deriva dal gioco di parole e dalla contrapposizione tra le due risposte.

L’espressione vuole descrivere l’impossibilità di connettere il mondo fisico con il dominio non fisico della mente, la coscienza. Tutti siamo coscienti di questo, non c’è dubbio. I prodotti chimici non sono coscienti, il che è altrettanto innegabile. Il divario tra queste due affermazioni è incolmabile, finché non si considera il “quanto”. Agli albori della rivoluzione quantistica intorno al 1900, alcuni dei più grandi sostenitori della teoria ricondussero la coscienza al campo quantistico. In un modo semplice, il campo quantistico fornisce la fonte di tutto.

Che sia la fonte dello spazio, del tempo, della materia e dell’energia fu ipotizzato allora e rimane vero anche adesso. Ma “tutto” deve includere la mente, e questo era il problema. La mente non è quantistica. Nessuna quantità di dati, misurazioni e sperimentazioni a livello quantistico, o altrove, può spiegare cosa sia un’esperienza. Il colore di una rosa espresso in lunghezze d’onda della luce non ha nulla a che fare con il fatto di vederla rossa.

Lo stesso vale per tutti e cinque i sensi. La ricerca attuale ha ricondotto l’olfatto, la vista e il tatto ai processi quantistici: la nostra retina, ad esempio, può registrare un singolo fotone, la particella quantistica associata alla luce. Ma i fotoni sono invisibili. Diventano luminosi solo attraverso la nostra percezione. Per un neuroscienziato, questo fatto risolve l’enigma della mente e del cervello.

Il cervello ci permette di vedere e di eseguire ogni altro processo mentale. Sfortunatamente, è qui che Maya lancia una chiave inglese nel macchinario. Nel cervello non c’è luce, né luminosità, né immagini, né altro che l’emissione di deboli cariche elettriche e lo scambio di sostanze chimiche ionizzate nella corteccia visiva.

Togli la luce, la luminosità e le immagini e l’esperienza di vedere svanirà. È ovvio che il nostro cervello non vede e, una volta ammesso questo punto, diventa il bordo di apertura del cuneo. Se il cervello non vede, non possiede nessuno dei cinque sensi. Se questo è vero, allora il cervello non ha esperienza, eppure noi ce l’abbiamo.

Maya smaschera l’errore secondo cui il cervello è uguale alla mente. Le neuroscienze lo negherebbero categoricamente, perché l’intera base della scienza del cervello per il 99% dei neuroscienziati è che cervello = mente. Viviamo nell’età dell’oro della risonanza magnetica funzionale (fMRI), una scansione di immagini che mostra l’attività in aree specifiche del cervello. In ambito medico, questa tecnica aiuta principalmente a pianificare interventi chirurgici al cervello e procedure simili e di altre tecniche di imaging cerebrale in grado di visualizzare l’attività cerebrale mentre si verifica. L’imaging è diventato così sofisticato che i modelli di attività neurale saranno presto abbastanza precisi, ci viene detto, da poter essere collegati ai pensieri individuali.

Ciò sembra supportare l’ipotesi che cervello = mente, ma non è così. Immaginate che un pianoforte, che suona musica senza pianista, sia caduto nel mezzo di una tribù dell’età della pietra in Nuova Guinea. Potrebbero essere scusati se credono che il pianoforte capisca la musica e sia responsabile della sua composizione (i pianoforti vecchio stile utilizzavano rotoli di carta con fori inseriti che attivavano il meccanismo dello strumento; quelli moderni funzionano elettronicamente).

Nonostante tutta la sua sofisticazione, la neuroscienza cade nella stessa illusione. Crede che il cervello, poiché possiede i macchinari corrispondenti a pensieri, sentimenti, sensazioni e immagini, debba comporre la nostra esperienza. La differenza rispetto a una tribù dell’età della pietra della Nuova Guinea è che il pianista può essere compreso svelandone i meccanismi, mentre il cervello no.

Ma Maya e la rivoluzione quantistica hanno legami più profondi. Le particelle elementari che costituiscono il primo stadio della creazione non sono come le “cose” fisiche ordinarie. Ciò fu chiarito dal grande fisico Werner Heisenberg quando dichiarò: “Gli atomi o le particelle elementari stesse non sono reali; formano un mondo di potenzialità o possibilità piuttosto che uno di cose o fatti”.

Ecco il legame vitale tra mente e materia: entrambe nascono come possibilità, non come cose o fatti. Il prossimo pensiero che hai e la prossima parola che pronunci esistono in anticipo solo come possibilità. Pertanto, pensi e parli sempre a quel livello. Lo stesso vale per un’esperienza. Sperimenti tutto nel mondo “reale” con tutte le sue viste, suoni, odori, consistenze e sapori, ma questa è pura illusione.

L’esperienza non inizia in alcun luogo specifico perché il campo quantistico non ha luogo nel tempo e nello spazio. I tuoi sensi sono quantistici una volta che capisci da dove hanno origine, non nell’illusorio mondo fisico. Pertanto, anche il tuo cervello, essendo una cosa, è illusorio. Maya e la meccanica quantistica concordano su questo punto.

Ben presto la fisica moderna si allontanò dalla teoria della mente e, come tutte le altre scienze, si orientò verso la sperimentazione fisica. Ma questa decisione non invalida l’intuizione di Heisenberg. Ma dove ti porta effettivamente questa intuizione? La medicina deve affrontare le malattie del cervello che corrispondono a depressione, ansia e psicosi, per non parlare dei tumori cerebrali e di altri disturbi fisici. Sembra inutile dire che la medicina si lascia ingannare da un’illusione.

Il motivo per cui è importante è stato riassunto da un altro grande pioniere quantistico, Erwin Schrödinger, che fu un grande studioso della filosofia vedica e in particolare dei suoi documenti principali, conosciuti come Upanishad. “Le Upanishad sono il trattato filosofico più completo mai scritto dall’uomo. Si basano su un’idea antica, antica quanto il pensiero indiano, che la realtà più profonda è l’Uno e che quest’Uno è identico al nostro Sé”.

In queste parole sta il motivo per cui l’incontro tra Maya e il campo quantistico è così importante. Ci avvicina alla comprensione della totalità (l’Uno) e al vedere che la totalità è la nostra natura fondamentale. Non siamo corpo, mente e spirito come se fossero compartimenti separati. Non dobbiamo raggiungere la completezza, perché siamo completi fin dall’inizio. L’unione perfetta di mente e cervello è la risposta, non l’enigma. Una volta che cominciamo con l’integrità come fatto fondamentale dell’esistenza, molti vecchi enigmi vengono risolti e possiamo iniziare a vivere il mistero invece di esserne sconcertati.

[image error]

DEEPAK CHOPRA MD, FACP, FRCP , fondatore di The Chopra Foundation, un’organizzazione no-profit entità per la ricerca sul benessere e l’umanitarismo, e Chopra Global, un’intera azienda sanitaria all’intersezione tra scienza e spiritualità, è un pioniere di fama mondiale nella medicina integrativa e nella trasformazione personale. Chopra è professore clinico di medicina di famiglia e sanità pubblica presso l’Università della California, a San Diego, e ricopre il ruolo di scienziato senior presso la Gallup Organization. È autore di oltre 90 libri tradotti in più di quarantatré lingue, inclusi numerosi bestseller del New York Times. Il suo 91esimo libro, Meditazione totale: pratiche per vivere la vita risvegliata esplora e reinterpreta i benefici fisici, mentali, emotivi, relazionali e spirituali che la pratica di la meditazione può portare. Chopra è stato in prima linea nella rivoluzione della meditazione negli ultimi trent’anni. Il suo ultimo libro, Quantum Body, scritto in collaborazione con il fisico Jack Tuszynski, Ph.D., e l’endocrinologo Brian Fertig, M.D. La rivista TIME ha descritto il Dr. Chopra come “uno dei 100 migliori eroi e icone del secolo”. www.deepakchopra.com

February 18, 2024

“Ora” è per “sempre”

Foto@angallo

Foto@angalloLa citazione di Emily Dickinson, “Il per sempre è composto da tanti ora”, racchiude una profonda riflessione sulla natura del tempo e sulla nostra percezione di esso. Ecco alcuni spunti per comprendere meglio questo pensiero:

1. La fluidità del tempo: Il “per sempre”, spesso immaginato come un concetto statico e infinito, viene scomposto in una serie di “ora”, unità di tempo brevi e fuggenti. L’autrice ci ricorda che il tempo è in continua evoluzione e che ogni momento presente è fugace, parte di un flusso inarrestabile.

2. L’importanza del presente: L’idea che il “per sempre” sia composto da tanti “ora” ci invita a focalizzare l’attenzione sul momento presente. Spesso ci si perde in pensieri sul futuro o rimpianti del passato, dimenticando di vivere appieno l’attimo che ci è dato. La Dickinson ci esorta a cogliere la bellezza e l’importanza di ogni singolo momento, perché è proprio da questi che si costruisce la nostra eternità.

3. La consapevolezza della vita: La consapevolezza della brevità di ogni “ora” ci porta ad apprezzare maggiormente la vita e a vivere con pienezza e intensità. Ogni momento diventa un’occasione preziosa per assaporare le esperienze, coltivare le relazioni e realizzare i nostri sogni.

4. L’infinito nelle piccole cose: L’autrice ci suggerisce che l’eternità non è qualcosa di lontano e irraggiungibile, ma è presente in ogni piccolo momento della nostra vita. Troviamo l’infinito nelle semplici gioie quotidiane, nei gesti d’amore, nella bellezza della natura e in tutte quelle esperienze che ci donano un senso di pace e di profonda connessione con la vita.

La citazione di Emily Dickinson ci invita a vivere con consapevolezza e pienezza ogni singolo “ora”, perché è proprio da questi che si costruisce il nostro “per sempre”. Non vi ricorda il latino “hic et nunc”?

[image error]February 17, 2024

Il sequestro del cellulare

February 15, 2024

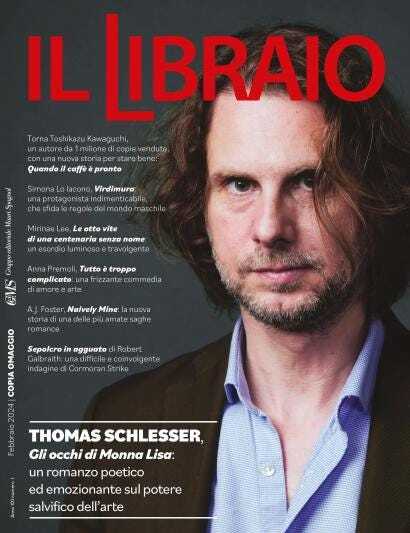

Libraio, bibliofilo, bibliomane, cartaceo e digitale

IL LIBRAIO

IL LIBRAIO

La rivista “Il Libraio” è la rivista letteraria più diffusa in Italia con oltre 200.000 abbonati. Disponibile da oltre vent’anni gratuitamente in tutte le librerie italiane o consegnata direttamente a casa agli abbonati, la rivista “Il Libraio” non smette di rinnovarsi. Puoi sfogliarla, oltre che in formato cartaceo, anche in quello digitale.

Sono nato e cresciuto in un ambiente ricco di caratteri mobili e stampanti, poiché mio padre era un tipografo. Fin da giovane, ho sviluppato una passione per la comunicazione. Imparare a leggere e scrivere mettendo insieme quei caratteri mobili nella stanza dei compositori è stato il mio primo passo verso la scoperta del mondo delle parole.

La scrittura è diventata per me un mezzo per esprimere le mie idee e condividere storie con gli altri. Sognavo di diventare giornalista, di scrivere articoli che potessero informare, ispirare e coinvolgere le persone. Allo stesso tempo, l’idea di lavorare in una libreria, circondato da libri e persone affamate di conoscenza, mi affascinava. Ammiravo i bibliofili, coloro che avevano un amore profondo per i libri e che dedicavano il loro tempo a raccoglierli, curarli e condividerli con gli altri.

Col passare del tempo, tuttavia, ho visto il mondo dei libri evolversi. Sono diventato un bibliomane, una persona ossessionata dai libri. Sono sempre stati una parte essenziale della mia vita e mi sono aggrappato alla sensazione fisica di tenere un libro tra le mani, sfogliarne le pagine e annusarne l’odore caratteristico. Era una connessione intima che mi faceva sentire in sintonia con i secoli di tradizione letteraria.

La passione per il cartaceo, non mi ha impedito di adattarmi ai cambiamenti digitali. Con il passare degli anni sono diventato un bibliomane dinosauro digitale, una persona che cerca di navigare nel mondo digitale senza perdere la propria devozione per i libri tradizionali.

Ho abbracciato l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, riconoscendo i loro benefici nel rendere l’informazione più accessibile e facilitare la condivisione delle idee.

Non ho paura dell’intelligenza artificiale perché vedo il suo potenziale nel migliorare la comunicazione e l’accesso alle informazioni. Continuerò a coltivare la mia passione per i libri cartacei, perché credo che abbiano un valore unico e irripetibile. Sono testimonianze tangibili della creatività umana e del potere delle parole.

Ci sono diversi benefici nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nella comunicazione. Ecco alcuni esempi:

Automazione delle attività ripetitive: L’IA può automatizzare compiti ripetitivi come il controllo ortografico, la correzione grammaticale e la formattazione dei testi. Ciò consente agli scrittori di concentrarsi maggiormente sul contenuto e sulla creatività, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la revisione e la modifica del testo.

Assistenza nella scrittura: Gli strumenti di generazione di testo basati sull’IA possono fornire suggerimenti e assistenza nella scrittura. Possono suggerire parole, frasi o addirittura intere sezioni di testo, fornendo un supporto utile durante il processo di scrittura.

Traduzione automatica: L’IA ha reso la traduzione automatica più accurata e accessibile. Ci sono strumenti di traduzione che utilizzano l’apprendimento automatico per migliorare la qualità delle traduzioni, consentendo alle persone di comunicare più facilmente con individui che parlano lingue diverse.

Analisi dei dati e dei contenuti: L’IA può analizzare grandi quantità di dati e contenuti per identificare tendenze, modelli e informazioni significative. Ciò può essere utile per i giornalisti, i ricercatori e gli scrittori, poiché possono ottenere una panoramica approfondita su argomenti specifici e utilizzare queste informazioni per migliorare la qualità dei loro contenuti.

Personalizzazione dei contenuti: L’IA può essere utilizzata per personalizzare i contenuti in base alle preferenze e alle caratteristiche del pubblico. Attraverso l’analisi dei dati demografici, delle preferenze di lettura e dei comportamenti online, l’IA può fornire contenuti mirati e pertinenti che soddisfino le esigenze specifiche di ogni individuo.

Assistenza virtuale: Gli assistenti virtuali basati sull’IA, come chatbot e assistenti vocali, possono migliorare l’esperienza di comunicazione fornendo risposte immediate e accurate alle domande delle persone. Questi assistenti virtuali possono essere utilizzati in una varietà di contesti, come servizi clienti, supporto tecnico e consulenza.

Questi sono solo alcuni dei molti benefici che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può portare alla comunicazione. L’IA offre opportunità per migliorare l’efficienza, l’accuratezza e la personalizzazione della comunicazione in molti settori diversi.

Nonostante i numerosi benefici, ci sono anche alcuni svantaggi e sfide nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nella comunicazione. Ecco alcuni punti da considerare:

Precisione e affidabilità: Nonostante i progressi nella tecnologia dell’IA, ci sono ancora sfide nella precisione e nell’affidabilità delle soluzioni basate sull’IA. Gli algoritmi possono commettere errori o produrre risultati imprecisi, specialmente quando si tratta di comprensione del linguaggio naturale complesso o di interpretazione del contesto.

Mancanza di creatività e originalità: L’IA può essere molto utile per assistere nella scrittura e nella generazione di contenuti, ma può mancare di creatività e originalità. La capacità di creare opere d’arte, storie uniche o idee innovative è ancora un tratto distintivo dell’essere umano e può essere difficile da replicare con l’IA.

Rischi per la privacy e la sicurezza: L’utilizzo dell’IA nella comunicazione comporta la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati personali. Ciò solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, poiché esiste il rischio che le informazioni sensibili possano essere compromesse o utilizzate impropriamente.

Esclusione e disuguaglianza: L’IA può creare disparità e disuguaglianze nella comunicazione. Ad esempio, l’accesso a tecnologie avanzate basate sull’IA potrebbe essere limitato a coloro che possono permettersi di acquistarle o che hanno una connessione internet affidabile. Ciò potrebbe escludere alcune persone o comunità dalla partecipazione piena e uguale alle opportunità di comunicazione.

Perdita di lavoro: L’automazione fornita dall’IA può portare alla sostituzione di alcune occupazioni umane. Ad esempio, l’automazione nella scrittura di articoli o la traduzione automatica potrebbero ridurre la domanda di giornalisti o traduttori umani. Ciò può avere un impatto negativo sull’occupazione e richiedere una riconversione delle competenze per adattarsi ai cambiamenti.

Etica e responsabilità: L’IA solleva questioni etiche complesse nella comunicazione. Ad esempio, l’utilizzo di algoritmi di generazione di testo può sollevare interrogativi sulla responsabilità per i contenuti prodotti e sul rischio di diffusione di informazioni errate o dannose.

È importante considerare questi svantaggi e sfide mentre si sviluppano e si utilizzano soluzioni basate sull’IA nella comunicazione, al fine di mitigare i rischi e di garantire un utilizzo responsabile e consapevole della tecnologia.[image error]

February 12, 2024

Suicidarsi a 26 anni con le “parole”

Non conoscevo questa giovane poetessa nata il 13 febbraio 1912, la sua poesia e la sua tragica vicenda esistenziale. Antonia Pozzi si uccise a soli ventisei anni, nel 1938. Era una giovane insegnante. Si lasciò morire su una distesa di neve, lungo i Navigli, mentre i suoi studenti la attendevano invano.

Eppure, nonostante questa tremenda decisione che la portò a chiudere la sua esistenza, la presenza di Dio si avverte in tutta la sua produzione poetica. La potrete leggere qui online gratuitamente, oppure in versione cartacea in una bella edizione qui sopra.

Eugenio Montale scrisse la prefazione a queste sue poesie in una edizione pubblicata nel 1964. Può essere così ricostruito nella sua completezza e autenticità il percorso di un’autrice del tutto ignorata in vita.

Le sue “Parole”, nutrite di una solida cultura e intensamente elaborate sul piano formale, tuttavia lontane dai canoni letterari, dicono con passione vibrante, linguaggio limpido e vivezza di immagini la bellezza e cercava una quiete interiore che la giovinezza forse non era ancora in grado di darle.

Ma si può scrutare fino in fondo nell’animo di una giovane, scoprire il dolore del mondo, il dramma dell’individuo e quello, più vasto, dell’umanità? Queste poesie giungono con sorprendente forza al cuore del nostro presente, una poesia sempre più capace di parlare alla nostra contemporaneità.

Ho scelto tra tutte le sue poesie una che porta la data del 12 novembre scritta a Milano. Aveva soltanto diciannove anni, cercava la pace …

L’anticamera delle suore

Forse hai ragione tu:

forse la pace vera

si può trovare solamente

in un luogo buio come questo,

in un’anticamera di collegio

dove ogni giorno sfilano le bambine

lasciando alle pareti

i soprabitini e i berretti;

dove i poveri vecchi

che vengono a domandare

si contentano di un soldo solo

dato da Dio;

dove la sera, per colpa

delle finestre piccine,

si accendono presto le lampade

e non si aspetta

di veder morire la luce,

di veder morire il colore e il rilievo delle cose,

ma incontro alla notte si va

con un proprio lume alto acceso

e l’anima che arde non soffre

il disfacimento dell’ombra.

Milano, 12 novembre 1931[image error]

February 11, 2024

La “cattiva musica”

Foto@angallo

Foto@angallo“Detestate pure la cattiva musica, ma non disprezzatela. Dato che la si suona e la si canta ben di più, e ben più appassionatamente, di quella buona, molto più di quella buona si è a poco a poco impregnata del sogno e delle lacrime degli uomini.”

Sono stato spesso criticato perché seguo le canzoni del Festival di Sanremo, o perché mi interesso e mi sforzo di ascoltare alcuni testi musicali cari ai giovani di oggi e persino di incontrare qualche loro autore. Lo sconcerto si basa anche sul fatto, noto a molti, del mio amore per la musica classica, a partire dalla mia incondizionata ammirazione per Bach e per Mozart. A giustificare questa contraddizione mi viene in aiuto quello scrittore del pantheon letterario che è Marcel Proust con un suo sorprendente Elogio alla cattiva musica (1896). In realtà, non è necessariamente vero che le canzoni o le forme musicali care alle giovani generazioni siano brutte o “cattive”.

Ma l’autore della “Ricerca del tempo perduto” coglie un elemento rilevante: attraverso quelle musiche e quelle parole affiorano e prendono corpo i sogni, le lacrime, le speranze e le frustrazioni, l’amore e l’insoddisfazione di tanti giovani. Lo stesso loro procedere per strada con le cuffie è come un calare una visiera sul mondo estraneo. Il nostro sforzo di adulti e di anziani è, allora, quello di intercettare il respiro costante dell’animo umano che, nel bene e nel male, lancia un suo messaggio. Certo, la cultura greca ci ha insegnato che esiste anche l’aspetto dionisiaco della musica che acceca e travolge. Ma un sapiente biblico come il Siracide esortava l’anziano «a non disturbare la musica e, durante un’esecuzione, a evitare le critiche rumorose» (32,3–4).

Gianfranco Ravasi

BREVIARIO — “Il Sole 24 Ore” domenica 11 febbraio 2024[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers