Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 35

March 9, 2024

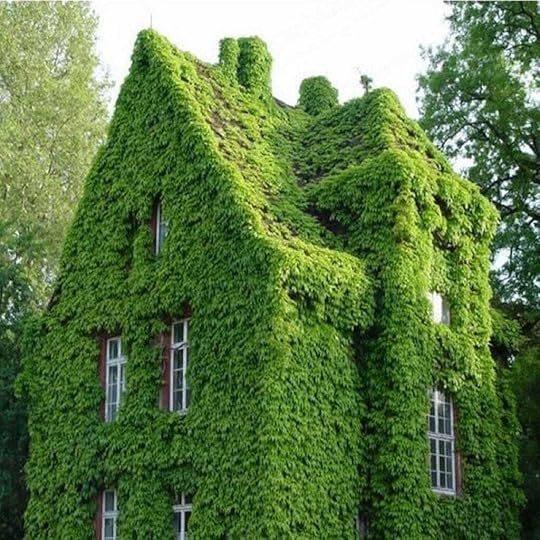

L’Edera di D’Annunzio a Boston

Le edere rigerminanti salivano

pel vecchio muro scrostato

con un impeto di giovinezza;

si attorcigliavano alle

travi della tettoia come a tronchi vivi;

coprivano i mattoni

vermigli d’una tenda

di piccole foglie cuoiose,

lucide, simili a laminette di smalto;

assaltavano le tegole

allegre di nidi: vecchi e nuovi nidi

già cinguettanti

di rondini in amore.

Gabriele D’Annunzio

Le foglie d’edera sono descritte con vivida cura, come piccoli esseri allegri e contagiosi, che conservano nella loro bellezza la lucidità ed il candore della giovinezza. Nel leggere i versi di questa poco nota poesia del Vate “Edera primaverile”, ciò che il poeta vuole ottenere dal suo componimento è, soprattutto, la creazione di una suggestione che invade il cuore, e nella foto gli occhi, nel vedere come sale e cresce l’edera. La natura è presente, viva, forte, dinamica. Con i suoi elementi, è in grado di comunicare allo strato più profondo della nostra esistenza, senza aver bisogno di altre parole. Parla con i suoi movimenti naturali; emoziona, stupisce, spiazza, spaventa perchè sembra aggredire ma in effetti copre, difende, accarezza. Il poeta riesce a far coincidere parole, sensazioni ed immagini tanto da farci sentire in comunione con la natura cantata in questi brevi versi che ho illustrato con questa splendida immagine di una casa a Boston.

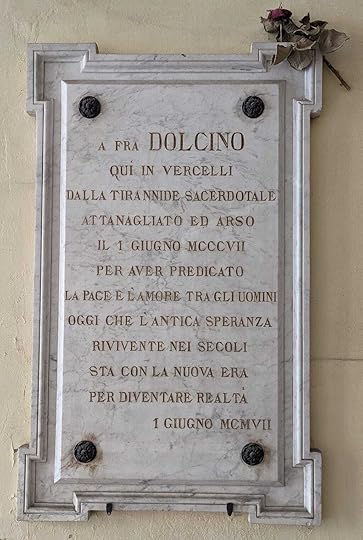

[image error]Una storia per niente dolce: fra Dolcino, predicatore millenarista (1250–1307) Santo o eretico…

Il 10 marzo 1306, i seguaci di Fra Dolcino si recarono sul monte Rubello, in attesa che le sue profezie si avverassero. E ancora oggi la seconda domenica di settembre un eterogeneo gruppo di persone lo commemora alla Bocchetta di Margosio, in un angolo sperduto del Piemonte. Ma chi era Fra Dolcino? Sulle sue origini le notizie certe sono davvero poche, a partire dal nome (Davide Tornielli?). Di sicuro si sa che crebbe tra le montagne del Biellese e che è stato un personaggio di primissimo piano in anni in cui l’insofferenza verso la Chiesa cattolica è tra le più vivaci. Il suo credo è un «cristianesimo delle origini», basato sui princìpi di povertà, che non riconosce l’autorità ecclesiastica. Un «eretico» Dolcino, che, raccogliendo sempre più consenso tra gli abitanti delle valli, presto divenne una minaccia per il clero e le sue gerarchie. Condannato a morte dall’Inquisizione, dopo aver visto bruciare viva la sua amata Margherita e il luogotenente Longino, nel marzo del 1307 venne issato sul rogo e arso di fronte alla basilica di Sant’Andrea di Vercelli. Ancora oggi si conserva memoria dei suoi pensieri libertari e della sua capacità di resistenza sul monte Rubello, dove lui e i suoi seguaci furono oggetto di una vera e propria crociata da parte di clero, feudatari e truppe mercenarie. A seicento anni dalla sua morte, nel 1907, il popolo biellese e valsesiano eresse sui luoghi dell’ultima battaglia un obelisco di dodici metri per iniziativa di Emanuele Sella, che nelle istanze dolciniane riconosceva i tratti di un socialismo libertario. Nel 1927 l’obelisco fu abbattuto da un gruppo di fascisti. Nel 1974 venne posto un nuovo cippo. Dario Fo e Franca Rame ricordarono le gesta dolciniane nel loro Mistero buffo. Se Dante lo mise nella bolgia dei seminatori di discordie e degli scismatici, secoli dopo Nietzsche vede in Dolcino un prototipo ideale del suo superuomo: «Dolce e spietato, al di sopra di ogni miserabile morale, praticamente l’individuo che può porsi al di là del bene e del male». (Almamatto)

Il Libro

Il Libro

Un personaggio affascinante e controverso della storia medievale: Fra Dolcino. Fra Dolcino è stato un eretico e un rivoluzionario che ha sfidato l’autorità religiosa e politica del suo tempo. Nacque in una famiglia umile nella regione italiana del Piemonte. Entrò nell’ordine religioso degli Spirituali, un movimento francescano che predicava la povertà assoluta e la riforma della Chiesa. Tuttavia, a differenza dei suoi contemporanei, Dolcino era estremamente radicale nelle sue idee.

Fra Dolcino credeva che la Chiesa fosse diventata corrotta e decadente, lontana dagli insegnamenti di Cristo. Predicava una forma di vita comunitaria basata sulla condivisione dei beni e sulla comunione dei beni materiali. Queste idee lo portarono ad essere considerato un eretico e a essere perseguitato dalle autorità religiose. Nel 1300, Fra Dolcino e i suoi seguaci si ritirarono sulle montagne del nord Italia, dove stabilirono una comunità basata sui principi della loro visione religiosa. Qui, Dolcino attuò una serie di riforme sociali, abolendo la proprietà privata e promuovendo l’uguaglianza tra i membri della comunità.

La sua comunità attirò l’attenzione delle autorità ecclesiastiche e politiche, che videro in Dolcino una minaccia al loro potere. Nel 1307, l’esercito del vescovo di Vercelli assediò la roccaforte di Dolcino, che resistette per diversi mesi prima di essere sconfitto. Dopo la cattura di Dolcino, lui e i suoi seguaci furono torturati e giustiziati. La sua morte segnò la fine del movimento di riforma guidato da Dolcino, ma le sue idee radicali continuarono ad avere un impatto duraturo sulla società medievale.

La figura di Fra Dolcino è stata oggetto di dibattito tra gli storici. Alcuni lo considerano un rivoluzionario coraggioso che ha cercato di portare avanti una visione utopistica di una società più giusta, mentre altri lo vedono come un fanatico pericoloso. Indipendentemente dalle opinioni divergenti, la storia di Fra Dolcino ci offre un’opportunità di riflettere sul potere delle idee e sulla lotta per la libertà di pensiero.

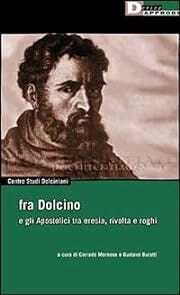

[image error]“Una meravigliosa solitudine: l’arte della lettura nell’Europa moderna”

Il Libro nell’edizione italiana di Einaudi

Il Libro nell’edizione italiana di Einaudi

La storia della lettura è diventata essa stessa un campo di studio. Libri sulle diverse specie di lettori; studi neurologici su ciò che accade nel nostro cervello quando leggiamo; studi sociologici su come la politica e la pubblicità determinano ciò che leggiamo: tutti lottano per lo spazio sui nostri scaffali. Come spesso accade quando una nuova tecnologia minaccia quella precedente, iniziamo a scoprire i meriti di quella tecnologia apparentemente obsoleta e ne piangiamo preventivamente la scomparsa. Eppure le vecchie tecnologie tendono a persistere. L’invenzione della stampa non ha eliminato la scrittura a mano; portò invece con sé un rinnovato interesse per la scrittura di lettere e la calligrafia. L’espansione dell’industria automobilistica negli Stati Uniti non ha eliminato i pedoni dal paesaggio urbano; ha invece fatto nascere la passione per il jogging. Il testo elettronico non ha suonato la campana a morto per il libro stampato; ci ha invece portato a riflettere con nostalgia sulle qualità sensuali dell’inchiostro e della carta.

Non che gli storici della lettura di oggi manchino di precursori. Molte personalità illustri hanno dato sentori sull’argomento in passato. Nel Fedro Platone Socrate inventa il mito del dio Thoth, che offre al faraone egiziano l’arte della scrittura, dono che il faraone rifiuta, dicendo al dio che la sua offerta “è una ricetta non per la memoria ma per il ricordo”. Cicerone sosteneva che la lettura come promemoria ci consente di trarre vantaggio dall’esperienza del passato e esortava i suoi corrispondenti a leggere in ogni occasione possibile se desideravano acquisire conoscenze politiche. Ugo di San Vittore, nel XII secolo, in quello che è forse il primo manuale sulla lettura, il Didascalicon, ribatteva che la lettura favoriva tre qualità eminentemente filosofiche più che politiche: “la prima teorica, ordinata alla verità; la seconda pratica, ordinata alla virtù; la terza meccanica, ordinata al sollievo dell’esistenza fisica”. Un secolo dopo, il filosofo e trovatore Richard de Fournival modificò l’avvertimento di Socrate e disse al suo pubblico che l’intreccio di peinture e parole nel testo scritto portava l’autore nella mente del lettore attraverso il tempo e lo spazio. Francisco de Quevedo (1580–1645) chiamò questo atto magico “conversazioni con i morti”.

Lina Bolzoni, nota storica dell’arte della memoria, ha deciso di esplorare le strategie di lettura sviluppate all’inizio dell’Europa moderna per fare un uso più attento del libro come strumento mnemonico ed edonistico. La storia della lettura non è lineare: piuttosto ritorna su se stessa, recuperando e perfezionando vecchi metodi di lettura e riciclando i precedenti supporti del testo. La regola benedettina della lettura ad alta voce è stata resuscitata negli audiolibri e l’usanza talmudica di commentare a margine del testo sacro è ora raggiunta attraverso collegamenti elettronici, mentre la tavoletta d’argilla sumera si è trasformata in un iPhone e il papiro scorre in uno schermo digitale. “Possiamo chiederci se accadrà ancora quanto accaduto nel passato”, sostiene Bolzoni nella mirabile traduzione di “A Marvelous Solitude” di Sylvia Greenup, “perché è ormai chiaro che i nuovi strumenti di comunicazione non sono solo oggetti… hanno hanno un impatto profondo sull’individuo che li utilizza… nella misura in cui trasformano aspettative, capacità ed emozioni e di conseguenza influenzano il cervello stesso, sottoposto a ritmi di vita del tutto impensabili in passato”.

Quel passato aveva i suoi dispositivi. Petrarca, il primo degli esemplari librari evocati da Bolzoni, costruì un’immagine di sé come lettore insaziabile, parlando dei suoi amati libri in termini gastronomici — “Mangiavo la mattina quello che avrei digerito la sera, lo ingoiavo come un ragazzo, ciò su cui rimuginerei da uomo più anziano” — e indulgendo in quella che Bolzoni chiama “una forma di lussuria letteraria”. Ma la lettura deve essere una lussuria corrisposta. Petrarca esigeva gelosamente dai suoi lettori ciò che chiedeva a se stesso quando sedeva davanti a un libro. “Vorrei che il mio lettore”, scrive, “chiunque egli sia, consideri me solo, e non il matrimonio di sua figlia, né una notte con la sua amica, né le astuzie del suo nemico, né la sua sicurezza o la sua casa, né la sua terra o il suo denaro. Anche mentre mi legge, voglio che sia con me. C’è un elemento necrofilo in questo rapporto: il cadavere del testo incontrato rivive nell’atto della lettura e diventa oggetto d’amore. Poggio Bracciolini, il grande cercatore di libri del Rinascimento, parlava dei manoscritti trovati negli angoli dei monasteri come di fantasmi scarmigliati e mutilati che doveva guarire di nuovo, usando parole che riecheggiano la visione finale dell’universo di Dante come un volume di pagine sparse “ ora legati insieme dall’amore”.

Riportare in vita gli autori morti consente al lettore di vederli com’erano. Bolzoni fa risalire l’usanza rinascimentale di collocare ritratti e busti di scrittori nelle biblioteche a un passaggio sui costumi ellenistici nella Naturalis historia di Plinio il Vecchio che menziona l’ostentazione di sembianze immaginarie di Omero. “Se le anime parlano attraverso i libri”, spiega, “da loro nasce anche il bisogno di immaginare la forma dell’oggetto desiderato, e questo alimenta il desiderio di dare a Omero tratti riconoscibili, di vedere davvero il suo volto”. Esempi eccezionali di questa deliziosa consuetudine sono lo studiolo nel Palazzo Ducale di Urbino e il “Museo della Carta” del medico umanista Paolo Giovio, una raccolta di oltre 400 ritratti su carta nella villa di Giovio sul Lago di Como.

La lettura consente una relazione di amicizia con un autore. Bolzoni analizza, ad esempio, lo scambio di lettere tra Giovanfrancesco Pico (nipote del più famoso Giovanni Pico della Mirandola) e lo studioso Pietro Bembo in tema di intimità letteraria. Pico sosteneva che il gusto segnala una corrispondenza tra la natura dello scrittore e del lettore; quando leggiamo cerchiamo “l’immagine di un’anima simile alla nostra”, e possiamo quindi imitare lo stile dell’autore. Erasmo, tuttavia, condannava questa “strategia dell’imitazione” perché si limitava a fare uso di una maschera, critica ripresa da Étienne Dolet (editore di Rabelais), che giudicava il mascheramento della propria identità un atto di “un pazzo ignorante”. Lo stile del lettore dovrebbe essere il risultato naturale “di una negoziazione con altri testi”. Machiavelli ha spinto ulteriormente questa nozione: questa negoziazione dovrebbe consentire al lettore di catturare e mettere su carta tutto ciò che ricorda di un suo sogno. Per lui la lettura era un modo per materializzare visioni e pensieri personali da condividere con i futuri lettori.

Lo studio di Bolzoni include un’evocazione di Montaigne, il quale, nella sua torre, dichiarò che quando scriveva preferiva “farlo senza la compagnia e il ricordo dei libri”, perché temeva che interferissero con il suo stile. Eppure come “un suffisant lecteur” sapeva che il ricordo delle letture passate alimentava la sua scrittura presente: in Montaigne (secondo Pierre Bayard, citato da Bolzoni), “la distinzione tra citazione e autocitazione svanisce”. La lettura può rendere tutta la letteratura anonima. Il titolo del libro di Bolzoni deriva da Torquato Tasso, che definì la biblioteca non come una casa di accoglienza ma come un rifugio, “un luogo di solitudine” dove il lettore vive “tra oratori, storici, poeti e filosofi” che diventano i fantasmi della biblioteca. Glossando il tag latino, “verba volant, scripta manent”, il Tasso dichiara:

La voce afferma e nega, e spesso è contraria a se stessa e mossa dalla paura, dall’amore o dalla pietà, da tutte le passioni che la muovono; ma la scrittura, che di solito è composta quando la mente è calma e libera da tutto ciò che la può turbare, non mostra animosità ma verità ed è sempre coerente… Rende presenti le persone lontane e quasi vivi i morti, e questo è il più grande dei prodigi.

Lina Bolzoni affida l’ultima parola a due eredi dello spirito dei lettori del Rinascimento, John Ruskin e Marcel Proust. In entrambi gli scrittori emerge l’idea di lettura che permette al libro di diventare uno speculum animi, uno specchio dell’anima, con un importante avvertimento. “Se le parole vengono scelte non dal nostro pensiero secondo le sue affinità essenziali, ma dal desiderio di rappresentare noi stessi, rappresenta questo desiderio ma non ci rappresenta.” La meravigliosa solitudine di un lettore consente la trasformazione del testo in un santuario per la conversazione, un luogo in cui condividere le esperienze dei nostri anziani, uno specchio per le nostre paure e desideri. Il nostro vero io, ahimè, è condannato a rimanere per sempre dall’altra parte della pagina.

TLS March 8, 2024

TLS March 8, 2024Alberto Manguel è il direttore dell’Espaço Atlântida a Lisbona. L’articolo è stato pubblicato dal settimanale TLS -Times Literary Supplement in data 8 marzo 2024

[image error]March 8, 2024

Dimensione orizzontale e Dimensione verticale

Corriere della Sera - settimanale 7 - 08-03-2024

Corriere della Sera - settimanale 7 - 08-03-2024Quando ero in “cattedra”, si fa per dire, non mi ci sono mai sentito, ero solito dire che quando si studia un testo, di qualsiasi tipo, bisogna leggerlo e studiarlo analizzandolo prima in orizzontale e poi in verticale. Con il passare del tempo e dell’esperienza, con l’arrivo di quella che all’inizio venne chiamata “Information Technology” (IT), diventata poi “Digital Technology” (DT), le cose sono cambiate di molto.

Sono quelle “cose” che formano la realtà, ciò che noi vediamo o crediamo di vedere, udire o pensiamo di sentire, fingiamo di comprendere, ci illudiamo di capire e per le quali siamo anche disposti a morire. La lettura della realtà viene, comunque, sempre legata alla risposta a quei fatidici interrogativi iniziali: “chi cosa quando dove perché”. In orizzontale può andar bene una lettura digitale, di superficie, per una primaria informazione. Ma se vogliamo veramente capire il tutto, è nessario procedere in verticale. All’incrocio tra le due rette si trova il giusto punto di vista per “leggere” la realtà.

Nella foto dell’articolo che ho in proposto in apertura, lo scrittore e giornalista Antonio Polito, in un acuto ed interessante articolo presentato nel suo “livingroom” settimanale, sembra ribaltare la situazione. Ridiscute, a suo modo, il modo di vedere la realtà attraverso la lente dei social. Quando io sostenevo, e ancora credo a quello dicevo ai miei studenti, che l’analisi verticale segue quella orizzontale, il cartaceo è conoscenza verticale, l’orizzontale, il digitale, sta per informazione, Polito scrive che la realtà è invece in verticale da quando la riprendiamo con gli smartphone e la condividiamo sui social.

Polito poi fa seguire un secondo interrogativo, quando pone la domanda se la famosa realtà è uguale sia in verticale che in orizzontale. Il problema nasce dalle immagini dei social che diventano tutte verticali perché le riprese vengono fatte senza ruotare lo schermo. Mentre la ripresa orizzontale non esclude la realtà laterale, la ripresa verticale la taglia e fa diventare la comunicazione falsata perché senza gli elementi laterali, un importante, necessario contesto. La realtà fiventa così cultura verticalizzata. Polito chiude il suo intelligente ed acuto intervento con queste parole che meritano di essere riportate integralmente:

“Vertical is the new black” dicono gli esperti. Significa che il verticale ha vinto, cos’ fan tutti. E mi domando se da questa svolta non derivi anche l’iilusione (la vivaimo in tanti campi del nostro vivere comune, pee esempio in politica) che la dimensione verticale risolva i problemi, per definizione orizzontali: un capo supremo, per esempio, una gerarchia di potere, una catena di comando, al posta delle cominione di interessi, della collaborazione, della cooperazione orizzontale tra le persone.

Ancora una volta aveva ragione Marshall McLuhan quando, oltre mezzo secolo, fa disse “the medium is the message”. La realtà si esprime, si manifesta e noi la trasmettiamo con il mezzo che scegliamo, trasformandola …

[image error]L’insostenibile leggerezza della vecchiaia

Mi ritrovo in un parco a Bologna dopo diverso tempo, in una mattinata fredda ma di pieno sole. Sono passate le dieci e mi godo il calore di un sole marzolino e quello di un ritorno gradito e fortunato. Sono quasi solo ma sento le voci che un tempo non lontano qui ho sentito. Passano i minuti, non mi va di leggere ii giornali che ho appena preso all’edicola qui vicino. Giornali di carta, appena nati ma già vecchi e superati. Mi sono svegliato presto prima di uscire e ho letto i giornali digitali. Quelli di carta sono già invecchiati e superati. L’ho già detto. Ma ecco che arrivano anche i bambini, non sono più solo, vecchio si ma non ancora abbastanza rimbambito. Invecchieranno anche loro, lo so. Come i giornali di carta, ma loro non lo sanno. C’è una insopportabile leggerezza nell’invecchiare. Se non arriva il rimbambimento, anche l’arrivo di un solo bambino ti darà la conferma che vivere ha una sostenibile, possibile leggerezza. Ho scritto questo post in diretta sul mio secondo cervello, il cellulare, usando il mio dito indice per non sbagliare tasto, per una sostenibile “leggerezza” del vivere. Scrittura creativa.

[image error]March 6, 2024

“I Promessi Sposi” sono ancora attuali oggi nell’era digitale?

Una delle edizioni inglesi del libro

Una delle edizioni inglesi del libroHo studiato questo romanzo in V ginnasio, come si chiamava allora, oltre sessanta anni fa. Posso dire che la distanza che mi separa da quel tempo è la stessa che separa la data di nascita del suo autore Alessandro Manzoni che ricorre il 7 marzo del 1785. Sessantatre (63) anni possono benissimo equivalere ai duecentotrentanove (239) anni dalla sua nascita. Non saprei dire cosa ne pensano i giovani studenti di oggi. Bisogna avere una buona fantasia e un più che bravo insegnante per far comprendere quel mondo, quei personaggi, quelle relazioni, quei sentimenti.

Il commento che segue a questa mia breve riflessione in risposta alla domanda posta nel titolo non combacia per niente con quello che è stato scritto da chatbot AI (Intelligenza Artificiale). E’ davvero un arduo compito, a mio parere, far comprendere “I promessi sposi” ai giovani digitali di oggi. Negli ultimi decenni, l’era digitale ha preso il sopravvento, trasformando radicalmente il modo in cui le nuove generazioni interagiscono con il mondo circostante.

In questo contesto, l’idea di far comprendere un classico della letteratura come “I promessi sposi” ai giovani digitali di oggi sembra un’impresa quanto mai difficile. Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da una frenetica velocità e da una costante ricerca di informazioni immediate. I giovani di oggi sono cresciuti con l’accesso istantaneo a una vasta gamma di contenuti digitali, tra cui videogiochi, social media e streaming di film e serie TV.

Questo ambiente digitale ha influenzato profondamente il loro modo di pensare e di apprendere. Temi complessi come la giustizia, la corruzione, l’amore e il potere sono temi eterni, ma oggi si manifestano in maniera molto diversa. La sua trama intricata e l’uso di un linguaggio ricercato possono risultare ostici per i giovani abituati a messaggi brevi e immediati.

La lunghezza del romanzo e la sua struttura narrativa possono rendere difficile ed estranea la comprensione del contesto storico e culturale in cui è ambientato il romanzo. Le dinamiche sociali e politiche del Seicento italiano, le lotte di potere tra le diverse fazioni e le disuguaglianze sociali possono sembrare concetti remoti e poco rilevanti per la loro realtà. La realtà ha cambiato aspetto, ma le cose sono rimaste le stesse. C’è il rischio che il libro venga letto come un fumetto …

Il 7 marzo 1785 nasce Alessandro Manzoni. Il suo romanzo, “I Promessi Sposi”, ha ancora rilevanza oggi, anche nell’era digitale? Questo romanzo storico, pubblicato nel 1827, è considerato un capolavoro della letteratura italiana e affronta temi universali che continuano ad essere attuali.

“I Promessi Sposi” narra la storia di Renzo e Lucia, due giovani promessi sposi che devono affrontare numerosi ostacoli e sofferenze nella Milano del XVII secolo. Il romanzo affronta temi come l’oppressione sociale, la corruzione, la fame e la lotta per la giustizia, che sono ancora presenti nella società contemporanea.

Inoltre, il libro offre una descrizione accurata della peste che colpì Milano nel 1630, portando alla morte di migliaia di persone. Anche se l’epidemia di COVID-19 che abbiamo affrontato negli ultimi anni è di natura diversa, le riflessioni sulle conseguenze sociali e umane di una pandemia possono ancora essere applicate oggi.

Il valore dei “I Promessi Sposi” risiede anche nella sua capacità di rappresentare l’animo umano, le lotte personali e la speranza di un futuro migliore. La storia di Renzo e Lucia è una storia di resilienza e determinazione, che può ancora ispirare e toccare i lettori moderni.

Pertanto, nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua pubblicazione, “I Promessi Sposi” continua ad avere un’importanza culturale e sociale nella nostra società, e la sua lettura può ancora offrire spunti di riflessione su temi attuali. Diversi temi universali continuano ad avere rilevanza anche oggi. Alcuni di questi sono:

Amore e destino: Il romanzo esplora il tema dell’amore e della forza del destino. Renzo e Lucia, i protagonisti, sono separati e costretti a vivere molte difficoltà a causa di circostanze che sembrano al di là del loro controllo. L’amore tra di loro è messo alla prova dalle avversità, ma rimane un motore che li spinge a lottare per il loro futuro insieme.

Giustizia e oppressione: “I Promessi Sposi” denuncia l’oppressione sociale e la corruzione presenti nella società del tempo. I personaggi incontrano molte ingiustizie e soprusi da parte delle autorità e dei potenti, che sono spesso indifferenti al loro dolore. Questo tema richiama l’importanza della giustizia e della lotta per i diritti umani, temi ancora molto rilevanti nella società contemporanea.

Fede e spiritualità: Il romanzo esplora anche il tema della fede e della spiritualità, sia attraverso il personaggio del cardinale Federico Borromeo che attraverso la figura di Fra Cristoforo. La fede diventa un sostegno e una guida per i personaggi, offrendo loro speranza e conforto durante i momenti di difficoltà.

La condizione umana: “I Promessi Sposi” offre una rappresentazione realistica della condizione umana, con tutti i suoi trionfi, le sue debolezze e i suoi conflitti interiori. I personaggi sono complessi e sfaccettati, con le loro virtù e i loro difetti, e attraverso di loro il romanzo esplora l’esperienza umana in tutte le sue sfumature.

Conflitto tra individuo e potere: Il romanzo mette in luce il conflitto tra l’individuo e il potere, mostrando come i personaggi si trovino a confrontarsi con le strutture di potere che li opprimono. Questo tema richiama la necessità di un equilibrio tra l’autorità e i diritti individuali, e solleva interrogativi sulla responsabilità dei governanti e delle istituzioni nei confronti della popolazione.

Il romanzo offre una profonda riflessione sulla natura umana e sulle dinamiche sociali, che possono ancora essere applicate e apprezzate nella società contemporanea. (Chatbot AI)[image error]

“ ‘A vita è n’affacciata ‘e fenesta”

Foto@angallo

Foto@angalloLa frase “ ‘A vita è n’affacciata ‘e fenesta” in napoletano esprime un concetto profondo sulla vita. Questa metafora suggerisce che la vita è come affacciarsi da una finestra, un’opportunità che si presenta davanti a noi. Può essere interpretata come un invito a guardare oltre, ad esplorare nuovi orizzonti e cogliere le sfide e le bellezze che il mondo ci offre. Napoli, la città che canta e racconta storie di vita vissuta.

Mi ritrovo a riflettere su una frase che incarna il cuore pulsante di questa terra. Parole, cariche di saggezza e poesia, ci ricordano che la vita è un’opportunità, un invito a guardare oltre i confini del quotidiano.

Affacciamoci dunque da questa finestra chiamata vita e lasciamoci sorprendere dalle meraviglie che ci circondano. Ogni giorno è un nuovo spettacolo da ammirare, una nuova avventura da vivere.

Che sia un tramonto infuocato sul mare o il sorriso di un bambino, ogni istante è prezioso e va gustato fino in fondo. Così, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore aperto alle emozioni, affrontiamo la vita con coraggio e gratitudine. Che questa finestra non sia solo uno sguardo sul presente, ma anche una porta aperta verso il domani, ricco di promesse e opportunità da cogliere. Per non parlare poi dell’interno, quello di ognuno di noi, alle nostre spalle, mentre siamo alla finestra.

Simbolismo: La finestra è un simbolo importante in questa frase. Essa rappresenta il confine tra la vita interiore e il mondo esterno. Stare affacciati alla finestra significa essere in una posizione di osservazione, ma anche di passività. Non si è in controllo di ciò che accade, ma si può solo guardare e subire.

Interpretazioni: La frase può essere interpretata in diversi modi. Può essere vista come una metafora della vita come spettatore, in cui si osserva il mondo senza partecipare attivamente. Può anche essere vista come un invito a vivere la vita con attenzione e consapevolezza, osservando tutto ciò che ci circonda.

Riflessioni: La frase “‘A vita è n’affacciata ‘e fenesta” ci invita a riflettere sul nostro ruolo nel mondo. Siamo solo spettatori o possiamo essere anche attori? Come possiamo vivere la vita in modo pieno e significativo?

“Che fai tutto ‘o juorno affacciato ‘a fenesta? ‘A vita è n’affacciata ‘e fenesta, scendi e vivi!”. (Cosa fai tutto il giorno affacciato alla finestra? La vita è come stare affacciati a una finestra, scendi e vivi!)

“ ‘A vita è n’affacciata ‘e fenesta, però tu può scegliere che cosa guardare.” (La vita è come stare affacciati a una finestra, però tu puoi scegliere cosa guardare.)

“So’ stanco ‘e sta’ sempre affacciato ‘a fenesta, voglio scennere e juta’ ‘o munno a gira’.” (Sono stanco di stare sempre affacciato alla finestra, voglio scendere e aiutare il mondo a girare).

Mi piace ricordare che Shakespeare usava il palcoscenico invece della finestra. Faceva recitare tutti. Noi, a Napoli, dalla finestra ci possiamo godere lo spettacolo della vita. Partecipando o non facendo niente …[image error]

March 4, 2024

Cos’è una sinfonia?

Il Libro

Il Libro

Non potevo non annunciare l’uscita di questo libro per diverse ragioni: la prima è che mi piacciono le sinfonie, specialmente dopo Sanremo. La seconda è che, ad una certa età, la sinfonia ti accompagna verso l’uscita di un mondo che scopri, giorno dopo giorno, non solo di non capirlo più, ma ti diventa addirittura straniero. Questo è un libro su un musicista che ha scritto sinfonie, questa è la nona ed è dedicata, niente di meno che “a Dio”. Vi pare poco? Ultima, ma non minore ragione, è il fatto che questo libro è stato scritto da uno scrittore che è stato oltre che un eccellente musicofilo, anche un giornalista che ho apprezzato molto in gioventù. Non ebbe fortuna come giornalista, ed è comprensibile. Una persona come Piero Buscaroli, non poteva “capire” la politica, almeno quella che si fa dalle nostre parti. Ascoltate le sinfonie di Bruckner e leggete quello che scrive Piero Buscaroli e capirete quello che ho detto.

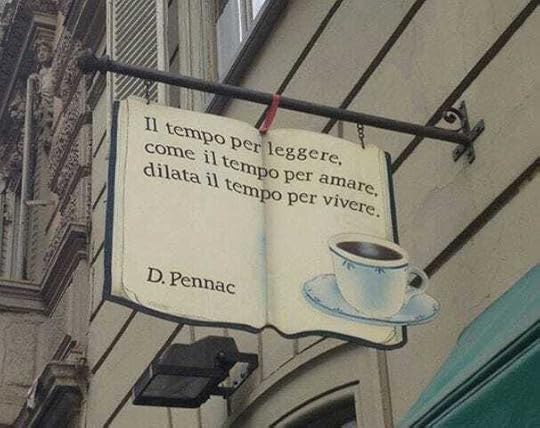

[image error]La trasformazione digitale della lettura: dal cartaceo al digitale

Leggere e amare sono due esperienze che ci permettono di vivere più intensamente e di assaporare il tempo in modo diverso. Dilatare il tempo per vivere significa uscire dalla frenesia quotidiana, immergersi in un libro o in una storia d’amore ci permette di staccare la spina dalla routine e di rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana. Vivere altre vite. Leggere ci permette di calarci nei panni di personaggi diversi, di vivere esperienze che non potremmo mai vivere in prima persona e di esplorare mondi immaginari. Arricchire la nostra interiorità. L’amore e la lettura ci nutrono a livello emotivo e intellettuale, facendoci crescere come persone e ampliando i nostri orizzonti. Connetterci con gli altri. Leggere e amare ci permettono di entrare in contatto con altre persone, di condividere emozioni e di costruire relazioni profonde. Il tempo per leggere e per amare è un tempo prezioso che ci permette di vivere una vita più ricca e significativa.

Un lettore appassionato può trascorrere ore immerso in un libro, perdendo la cognizione del tempo. Due innamorati possono trascorrere ore a parlare, a ridere e a raccontarsi storie, senza accorgersi del tempo che passa. La lettura di un romanzo storico può farci rivivere un’epoca passata.

Innamorarsi di una persona può farci vedere il mondo con occhi nuovi.

Leggere e amare sono due doni preziosi che ci rendono la vita più bella. Che la lettura digitale, al telefono, al pc o con qualsiasi altro medium digitale possa essere considerata “vera” lettura è una domanda che genera dibattito.

A favore: Accesso facilitato. Il digitale permette di leggere ovunque e in qualsiasi momento, favorendo l’accesso alla cultura. Interattività: Ebook e app offrono funzioni come dizionari integrati, annotazioni e traduzioni immediate, arricchendo l’esperienza di lettura. Ampia scelta: Esistono infiniti ebook e testi disponibili online, offrendo una varietà di generi e argomenti senza precedenti.

Contro: Distrazione. Le notifiche e la facilità di accesso ad altre app possono distrarre il lettore, ostacolando la concentrazione. Affaticamento visivo: La luce blu emessa dagli schermi può affaticare la vista, causando mal di testa e disturbi del sonno. Esperienza sensoriale: La sensazione tattile e l’odore di un libro cartaceo creano un’esperienza di lettura più appagante per alcuni. In definitiva, la risposta dipende da come definiamo la “lettura”. Se consideriamo l’atto di decodificare parole e frasi come l’unico elemento fondamentale, leggere su telefono è senza dubbio una forma di lettura. Tuttavia, se la lettura include anche l’immersione in un testo, la concentrazione profonda e l’esperienza sensoriale, allora la lettura su carta potrebbe essere considerata un’esperienza più ricca e completa.

Altri aspetti da considerare. Effetti sulla memoria e la comprensione: Alcune ricerche suggeriscono che la lettura su carta favorisca una migliore memoria e comprensione del testo rispetto alla lettura su schermo.

Sostenibilità: L’utilizzo di ebook reader e libri digitali può essere considerato più sostenibile rispetto all’acquisto di libri cartacei.

Non esiste una risposta definitiva alla domanda se leggere digitale sia ancora “leggere”. La scelta del supporto di lettura dipende dalle preferenze individuali, dagli obiettivi di lettura e dalle esigenze specifiche. L’importante è leggere, in qualsiasi modo lo si faccia.

Personalmente, credo che la lettura digitale possa essere un valido strumento per avvicinare le persone alla cultura e per favorire l’accesso alla conoscenza. Ritengo anche, però, che la lettura su carta offra un’esperienza ricca e appagante, soprattutto per testi complessi o impegnativi. Arrivato a questa età, navigando nel quinto ventennio, posso confessare di essere diventato più digitale che cartaceo.

[image error]March 3, 2024

“La pazienza infinita porta risultati immediati”

Carlo Dolci: Allegoria della pazieza (1677)

Carlo Dolci: Allegoria della pazieza (1677)Un titolo che sembra un ossimoro, una evidente contraddizione. Di pazienza non ne abbiamo mai abbastanza per affrontare e risolvere i problemi che la vita ogni giorno ci propone. Ce ne vuole davvero tanta. E’ bene imparare come averla, ma sembra che sia meglio sapere anche come non sprecarla.

La Pazienza — ha una quieta Esteriorità -

La Pazienza — Guardala dentro -

È un futile Manipolo d’Insetti

Infiniti — insieme -

Sfuggito uno — contro l’Altro

Più infruttuoso gettarsi -

La Pazienza — è l’esercizio del Sorriso

Attraverso il fremito –

(Emily Dickinson)

Nell’era della velocità, delle notizie istantanee e delle scelte immediate, aspettare, attendere, non lasciarsi travolgere dall’attimo fuggente è diventato un privilegio che si concedono in pochi. Così la pazienza è diventata una virtù sempre più rara. Nel senso più letterale del termine, non le riconosciamo più alcun valore, pure essenziale nei rapporti umani come nell’efficacia dell’azione pubblica. Anzi, la consideriamo una perdita di tempo e un’anticaglia di comportamenti che non possiamo permetterci.

Viviamo nell’epoca dell’alta velocità, del “tutto e subito”, “dell’usa e getta”: i nostri orologi sono sempre sincronizzati a scadenze in arrivo, a impegni da rispettare, a programmi da portare a termine. «E invece la pazienza esige una dilatazione del presente, un suo allungamento, una sosta nell’incessante divenire. Occorre fare pausa, fare tregua, per essere pazienti» scrive Gabriella Caramore in un efficacissimo libricino intitolato appunto “Pazienza” (edizioni Il Mulino).

Eppure è proprio la pazienza, il suo passo lungo, distante dall’affanno del presentismo, che ci consente di aspettare il momento giusto, la maturazione delle cose e non la loro evaporazione, prima ancora di averle messe a fuoco. E’ paziente il corteggiamento di una donna, e non può giocarsi nell’attimo di uno scambio di sms o di messaggi sui social. E’ paziente l’attesa per il riconoscimento del proprio valore sul lavoro: al contrario un’eccessiva fretta, di posti nella scala gerarchica e di stipendi, porta al vizio del carrierismo.

Ed è pazienza, talvolta faticosa e perfino frustrante, la ricerca di ciò che ci unisce rispetto a quello che ci divide. «La pazienza è ciò che nell’uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni» scrive Honoré de Balzac nel suo libro “Le illusioni perdute”. Pensate alle api, al loro paziente quanto essenziale lavoro di comunità: in un solo giorno un singolo alveare visita 225mila fiori, con un percorso pari a quattro volte il giro del Pianeta. E tutta l’attività delle api, la meravigliosa catena di ruoli e di funzioni, è declinata all’insegna della pazienza.

L’eclissi della pazienza è dovuta anche alla cattiva interpretazione della sua funzione. Viene spesso confusa con l’inerzia, con il compromesso al ribasso. O, peggio, viene catalogata come una sconfitta, una resa passiva di fronte all’ineluttabilità dei fatti. Al contrario, l’impazienza, accompagnata magari dalla rabbia, diventa un segno di forza, di risolutezza e di determinazione del carattere.

Un vero equivoco, e un rovesciamento dei paradigmi. Con effetti micidiali, per esempio, nella relazioni con i nostri vicini. Siamo diventati un popolo di cittadini che scatenano una rissa di condominio ogni mezz’ora, mossi e ispirati proprio da quella perdita della pazienza che ci fa sentire forti, laddove invece siamo diventati tutti più vulnerabili.

In politica, è impossibile prescindere dalla pazienza, dai tempi e dalla tessitura necessaria per far coincidere il consenso con scelte non sempre popolari. Lo ha capito sulla sua pelle Matteo Renzi, impaziente di dare, con dei risultati, spessore ai suoi messaggi declamati in vertiginosa sequenza. Ma prima o poi, quando hai troppa fretta, ti scontri con la necessità di mostrare equilibrio e di ricercare nuove sintesi, innanzitutto con gli avversari.

Nella Prima Repubblica forse la pazienza era troppa, ma molte crisi, nei governi, nei partiti, nei parlamenti, venivano evitate attraverso la formula magica di una «pausa di riflessione». E durante la seconda guerra mondiale l’opinione pubblica britannica scalpitava, con enorme malumore, per mettere fine “costi quel costi” a un sanguinoso conflitto: il governo inglese reagì con una campagna a tappeto, casa per casa, ispirata proprio all’esercizio della pazienza. Lo slogan era questo: “Keep calm and carry on”, Resta calmo e vai avanti.

Già resta calmo, sii paziente: ma come si fa quando la terra trema sotto i piedi e senti, con paura, che il tempo scorre? Qui più che l’esercizio pedagogico può aiutare la religione, il senso del trascendente con il quale la pazienza è sempre stata ben catalogata. Nella religione buddista, per esempio, la pazienza è considerata una delle sei pratiche essenziali per essere un buon discepolo e coltivata con cura attraverso la meditazione.

In un libro del Dalai Lama, intitolato “L’arte di essere pazienti” (edizioni Neri Pozza), la massima autorità spirituale del buddismo scrive: «Qualsiasi azione positiva può essere distrutta da un solo scatto d’ira, da un solo gesto di impazienza». Nella Bibbia, invece, dove scopriamo la grandezza del patriarca Giobbe, la pazienza è catalogata come un dono dello Spirito Santo.

E San Paolo in una lettera ai Romani avverte: «La pazienza porta alla speranza. Ma serve accompagnarla all’umiltà e alla riflessione». Bisogna riflettere, dunque, per essere pazienti, prendersi il tempo necessario, tirare un respiro prima di parlare, ascoltare e non solo comunicare a senso unico.

Fin qui quello che ho scritto io. Il testo che segue l’ha scritto Chatbot AI sulla frase che dà il titolo al post. Ecco quello che ha “pensato” (si fa per dire!):

La frase “la pazienza infinita porta risultati immediati” è un paradosso, in quanto accosta due concetti apparentemente contrastanti: la pazienza, che implica attesa e tempo, e l’immediatezza dei risultati.

Ecco alcune possibili interpretazioni:

1. Pazienza come perseveranza:

In questo caso, la pazienza non si riferisce all’attendere passivamente, ma alla perseveranza nel perseguire un obiettivo. Avere pazienza infinita significa non arrendersi di fronte alle difficoltà e continuare a impegnarsi con tenacia. In questo modo, si ottengono risultati che, seppur non immediati nel senso letterale del termine, arrivano come conseguenza di un’azione costante e paziente.

2. Riconoscimenti inattesi:

A volte, la pazienza ci permette di cogliere opportunità che non avremmo notato se fossimo stati impazienti. L’attesa può portare a risultati inaspettati ma positivi, che si manifestano quando meno ce lo aspettiamo.

3. Equilibrio interiore:

La pazienza infinita non è solo un modo per ottenere risultati esterni, ma anche un mezzo per raggiungere la pace interiore. Imparando ad essere pazienti, diventiamo più resilienti di fronte alle avversità e ci approcciamo alla vita con maggiore serenità. Questo stato d’animo positivo può a sua volta influenzare le nostre azioni e condurci al successo.

4. Riflessione sul tempo:

La frase può essere vista come un invito a riflettere sulla natura del tempo. Spesso, ciò che consideriamo “immediato” è in realtà frutto di un processo lungo e paziente. La pazienza ci permette di apprezzare il valore del tempo e di vivere con maggiore consapevolezza.

In definitiva, la frase “la pazienza infinita porta risultati immediati” non va intesa in senso letterale, ma come un invito a coltivare la perseveranza, la calma e la fiducia nel tempo. La pazienza è una virtù che ci permette di affrontare le sfide della vita con maggiore efficacia e di raggiungere i nostri obiettivi con maggiore soddisfazione.

Esempio:

Immagina di voler imparare a suonare uno strumento musicale. Se sei impaziente, potresti arrenderti dopo le prime difficoltà. Invece, se hai pazienza infinita, continuerai a esercitarti con perseveranza, anche se i progressi non sono immediati. Col tempo, la tua dedizione sarà premiata e sarai in grado di suonare lo strumento con maestria.

Conclusione:

La pazienza è una dote preziosa che ci permette di vivere la vita con maggiore serenità e di raggiungere i nostri obiettivi con maggiore successo. La frase “la pazienza infinita porta risultati immediati” è un paradosso che ci ricorda l’importanza di questa virtù e ci invita a coltivarla con dedizione.[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers