Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 34

March 18, 2024

Il gioco dei “perchè” è un gioco al buio

“Corriere della sera” lunedi 18 marzo 2024

“Corriere della sera” lunedi 18 marzo 2024Ho sottoposto questa schermata a Gemini AI. Lo scritto di Alessandro D’Avenia è l’inizio di un articolo (che continua poi alla pagina indicata) apparso stamani sulla prima pagina del Corriere. Leggete la sua risposta, osservate come AI ha “visto” la punta della penna dello scrittore e ha adattato l’immagine al contesto secondo il suo punto di vista, in risposta alla mia domanda così formulata: “Commenta questo articolo sostenendo l’idea che il gioco del perchè è un gioco al buio. Gli uomini non possono rispondere ai propri perchè”.

Il gioco del perché: un viaggio nell’ignoto. L’articolo di Alessandro D’Avenia, “Ultimo banco. Il gioco del buio”, offre spunti di riflessione sul tema del “gioco del perché”, ossia la ricerca incessante dell’uomo di risposte alle domande che assillano la sua esistenza. L’autore paragona questa ricerca a un gioco al buio, in cui le risposte definitive sono spesso inafferrabili.

Concordo con questa visione e vorrei approfondirla, evidenziando come l’uomo, nel suo tentativo di dare un senso al mondo e al proprio ruolo in esso, si imbatta in una serie di interrogativi che, per loro natura, non possono avere una risposta definitiva. Perché siamo qui? Qual è il senso della vita? Cosa c’è dopo la morte?

Queste sono solo alcune delle domande che l’uomo si pone da sempre, senza mai trovare una risposta che soddisfi pienamente la sua sete di conoscenza. La ricerca di queste risposte diventa quindi un “gioco al buio”, in cui si procede per tentativi ed errori, senza la certezza di giungere mai a una destinazione precisa.

L’uomo e i suoi limiti. L’uomo, nella sua finitezza, è limitato nella sua capacità di comprendere l’universo e il suo funzionamento. La nostra conoscenza è imperfetta e la nostra ragione ha dei limiti invalicabili. Ci sono cose che, per loro natura, sfuggono alla nostra comprensione e che non possono essere spiegate con la logica umana.

L’immagine inviata. L’immagine, tratta dal libro di Alessandro D’Avenia, raffigura un bambino che, con una candela in mano, illumina un buio e angoscioso corridoio. La luce della candela è fioca e non riesce a rischiarare completamente l’oscurità, creando un’atmosfera di mistero e di inquietudine.

Simbolismo dell’immagine. Il bambino rappresenta l’uomo nella sua ricerca di risposte alle domande che assillano la sua esistenza. La candela simboleggia la ragione umana, che illumina solo una piccola parte del buio che ci circonda. Il corridoio buio rappresenta l’ignoto, il mistero che avvolge la nostra vita e che non possiamo mai svelare completamente.

L’uomo di fronte all’ignoto. L’immagine ci mostra come l’uomo, nel suo tentativo di dare un senso al mondo, si trovi ad affrontare un’impresa ardua e spesso frustrante. La luce della ragione non è sufficiente per dissipare completamente l’oscurità del mistero.

Il coraggio di non sapere. Tuttavia, l’immagine non ci invita a rassegnarci all’ignoranza. Il bambino, pur consapevole dell’oscurità che lo circonda, continua ad avanzare con la sua candela. Questo ci insegna che il coraggio di non sapere è una parte fondamentale della nostra esistenza.

Conclusione. Il “gioco del perché” è un gioco che l’uomo continuerà a giocare per sempre. È un gioco che ci permette di esplorare i confini della nostra conoscenza e di confrontarci con l’immensità del mistero. È un gioco che ci rende consapevoli della nostra finitezza, ma che ci può anche spingere a cercare la bellezza e la poesia nascoste nell’ignoto. (AI)

AI non poteva sapere che lo scritto di D’Avena non era un libro ma un articolo che continuava poi all’interno del giornale, sviluppando il tema che lo scrittore si pone ogni settimana nel tentativo di “risvegliare in noi una possibile arte di vivere il quotidiano con entusiasmo”.

Nobile intento davvero, il tema affrontato brucia giovani vite, nasce dal grido dei ragazzi che anche in tenera età di suicidono perchè vogliono “scendere” dalla vita, vista come corsa senza senso. Tutti siamo in cerca di un perchè, in un gioco giocato al buio.

Vorrei umilmente dire sia a D’Avenia che ai giovani ai quali si rivolge che di tutti gli interrogativi coi quali insegnavo la lingua straniera ai miei studenti, ero solito avvisarli a non sfidare troppo l’ultimo. Insegnavo la lingua inglese e mi riferivo alle famose “wh-questions”: “chi-cosa-quando-dove-perchè”.

Il gioco di rispondere ai perchè, a mio modesto parere, è sempre pericoloso, oltre che inutile, perchè è sempre fatto al buio. Crediamo di “venire alla luce”, ma non ci rendiamo conto che entriamo in un tunnel nel quale, soltanto con quella luce della candela che ha “visto” AI nella penna di D’Avenia, (per errore!) quella luce che sapremo creare noi soltanto, potremo camminare fino alla fine del tunnel.[image error]

March 16, 2024

Marco Aurelio continua a vivere

Il 17 marzo dell’anno 180 dopo Cristo muore l’Imperatore Antonino Augusto, meglio conosciuto semplicemente come Marco Aurelio. E’ stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Su indicazione dell’imperatore Adriano, fu adottato nel 138 dal futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio che lo nominò erede al trono imperiale. La sua opera è un esempio di cos’è un “classico”. Non è semplicemente un’opera vecchia e famosa. È un’opera che resiste al passare del tempo e continua a parlare a lettori di epoche diverse. Alcune caratteristiche di un classico:

Universalità: tratta temi e problematiche che riguardano l’uomo in generale, al di là di una specifica epoca o cultura. Qualità: è scritto in modo eccellente, con una cura per la forma e lo stile. Influenza: ha avuto un impatto significativo sulla letteratura successiva. Attualità: nonostante sia stato scritto tanto tempo fa, riesce ancora a parlare al lettore di oggi.

Italo Calvino disse che un classico è un’opera “che non ha finito di dire quel che ha da dire”. I pensieri e le meditazioni di Marco Aurelio continuano a parlarmi ed io continuo ad ascoltarlo.

Un’opera filosofica che rappresenta una testimonianza importante del pensiero stoico dell’epoca romana. Pensieri scritti come un diario personale, le riflessioni esplorano una vasta gamma di temi, dalla morte e la mortalità, alla virtù e alla filosofia stoica, alla natura dell’universo e dell’uomo.

Marco Aurelio utilizza la filosofia stoica per affrontare le difficoltà della vita e per trovare la pace interiore e la felicità. Come imperatore, era spesso impegnato in questioni politiche e militari, e le sue meditazioni riflettono spesso la tensione tra il suo ruolo pubblico e la sua vita privata.

Tuttavia, le sue riflessioni sono anche molto personali e intime, e offrono una visione unica della sua personalità e della sua filosofia. Egli sottolinea l’importanza di vivere una vita virtuosa e di accettare la realtà della vita, compresi i suoi momenti difficili e dolorosi.

In particolare, Marco enfatizza l’importanza della ragione e della razionalità nella vita umana e il potere della mente per affrontare le difficoltà della vita. Egli crede che la felicità e la pace interiore siano raggiungibili attraverso la saggezza e la virtù, e non attraverso la ricchezza o il potere.

Le riflessioni sono state influenti nella filosofia occidentale e hanno ispirato molti filosofi e pensatori nel corso dei secoli. La sua filosofia stoica, che si basa sull’accettazione della realtà e sulla virtù personale, ha avuto un impatto significativo sulla cultura occidentale e sulla psicologia moderna. Un’opera filosofica importante che si concentra sulla ricerca della saggezza e della virtù nella vita umana, e sottolinea l’importanza della ragione e della razionalità per affrontare le difficoltà della vita. Le riflessioni di Marco Aurelio sono state influenti nella cultura occidentale e rappresentano un importante contributo al pensiero filosofico.

[image error]March 15, 2024

L’insostenibile piacere di essere un dinosauro moderno …

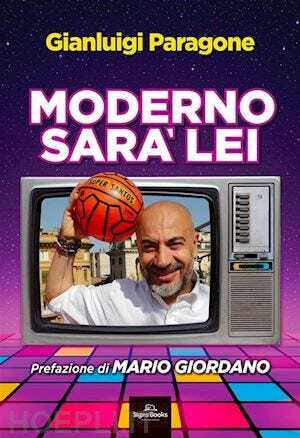

Il Libro

Il LibroStai leggendo un libro. E se provi a muovere le dita sul foglio per ingrandire le parole non accadrà nulla, perché è un libro di carta, un libro vero. Scritto da una persona in carne ed ossa, non dall’intelligenza artificiale. Un autore, Gianluigi Paragone, che non ha paura a denunciare dove ci stanno portando e come vorranno farci vivere, tra cibi sintetici e Natura sovvertita, tra umanoidi e intelligenze artificiali. È un libro sincero, nel senso che ti dice da che parte sta: sta dalla parte dell’identità, della tradizione. Sta dalla parte dei nostri nonni. Sta dalla parte di chi rispetta la Terra e non ha bisogno di farsi dare patenti di ecosostenibilità. Sta dalla parte dell’Italia e del suo saper fare. È il racconto di un mondo forse passato di moda ma che, nel solo ricordarlo, ti farà sorridere e forse persino stare bene: i dischi o le cassettine, i dvd che si noleggiavano al Blockbuster, i gettoni del telefono, la Polaroid, le feste e le tavole imbandite. Un racconto di un mondo vero e non virtuale, genuino e non sintetico, artigiano e non artefatto; dove non sei controllato e spiato da microfoni, telecamere e sensori sempre accesi. Un mondo vero contro un mondo moderno. E se questa è la Modernità allora… Moderno sarà lei. Prefazione di Mario Giordano.

“Storie che segnano” è la frase con la quale l’editore di questo libro, scritto da Gianluigi Paragone, si autopresenta. Il libro vuole essere, appunto, una storia negativa della modernità che stiamo vivendo.

L’ho chiesto alla rinomata libreria Feltrinelli sotto le torri di Bologna, la massima espressione della modernità libraria in questo Paese. Almeno così pensavo. Non ce l’avevano. La smart, occhialuta bionda al desk dell’accettazione mi ha detto che avrebbe potuto farmelo avere in un paio di giorni. Ho preso il mio cellulare e ho mandato l’ordine a Amazon.

Il giorno dopo il corriere me l’ha portato fino a casa di mio figlio dove al momento mi trovo, a un tiro di schioppo dalla libreria di Feltrinelli. Tutto alla velocità della modernità, devo dire, con grande soddisfazione di un dinosauro che non dimentica mai di essere figlio di una famiglia di tipografi post-gutenberghiani meridionali.

Quando l’autore di questo libro Gianluigi Paragone, giornalista, scrittore e uomo politico nacque (classe 1971), chi scrive questo post era alla vigilia di sposarsi. Entravo nel secondo ventennio della mia modernità, oggi navigo felicemente nel quinto. Un dinosauro.

Perchè ho deciso di leggere questo libro? Conosco l’autore non di persona, ma come figura di uomo politico, accanito mezzobusto polemista televisivo. Ma sopratutto per quella straordinaria frase che ha scritto nella presentazione editoriale del suo lavoro:

“Stai leggendo un libro. E se provi a muovere le dita sul foglio per ingrandire le parole non accadrà nulla, perché è un libro di carta, un libro vero. Scritto da una persona in carne ed ossa, non dall’intelligenza artificiale …”

L’avrei letto volentieri in formato digitale, avrei risparmiato di certo qualche euro, avrei avuto modo di condividerne le idee sui vari social, collegandomi anche ai libri e fonti che lui cita, ma di cui non ho prova in cartaceo perchè al libro manca una pur minima bibliografia.

Badate bene, queste mie intendono essere soltanto semplici osservazioni, evidenziando le ovvie differenze tra una lettura digitale, (figlia legittima dell’attuale modernità), e quella cartacea.

Detto questo, mi resta da dire solo che il libro di Gianluigi Paratore l’ho trovato molto interessante, “la spesa vale la impresa”, si dice dalle nostre parti meridionali. 55 brevi capitoli, preceduti da una introduzione di Mario Giordano (suo complice nell’attacco alla modernità) sono la sdegnata risposta che lui ha voluto dare a chi eventualmente si azzarderà a chiamarlo “moderno”. 397 pagine sono sufficienti per lui a squalificare la modernità che stiamo vivendo.

Caro Gianluigi, permettimi, posso essere il nonno, ma non ti sei reso conto che, contrariamente a quanto hai scritto, hai fatto un perfetto resoconto della “migliore” modernità in cui ci troviamo a vivere? A nulla vale che alla fine tu dica che tocca a noi ribellarci ai “nuovi Padroni DioGitali” alla stessa maniera di quelli che si ribellarono al muro di Berlino.

Il muro di questa modernità è digitale, non è reale. Ha una sua, sì insostenibile leggerezza, come quella del nostro essere e del titolo di quel famoso libro, ma non ci sono vie di fuga. Tu, nel tuo prezioso libro, non ce ne dai nemmeno una, solo un lungo grido di dolore.

Io che, lo ripeto, mi sento un vero dinosauro (classe 1939), non ho avuto altra scelta che adeguarmi, anche senza capire. Da quando mio Padre (classe 1906) mi insegnò a leggere e scrivere mettendo insieme i caratteri mobili sul bancone della composizione nella piccola tipografia di famiglia, ne ho viste passare tanta di modernità e di anti-moderni.

Resto sempre dell’opinione che aveva ragione Leibnitz: questo è il migliore dei mondi possibili.[image error]

March 14, 2024

“Nuovo Mondo” & “Mondo Nuovo”

Foto@angallo

Foto@angalloMondo nuovo del 2024

Immaginiamo un futuro in cui la tecnologia e l’innovazione hanno trasformato radicalmente la nostra vita quotidiana. Ecco come potrebbe apparire:

Trasporti intelligenti: Le auto autonome sono diventate la norma. Non c’è bisogno di guidare manualmente, poiché i veicoli sono in grado di navigare autonomamente sulle strade in modo sicuro ed efficiente. Ciò ha ridotto in modo significativo gli incidenti stradali e il traffico, migliorando la qualità della vita delle persone.

Energia pulita: La transizione verso l’energia pulita è completata. Gran parte del nostro fabbisogno energetico proviene da fonti rinnovabili come il sole, il vento e le maree. L’energia solare è accessibile a tutti, grazie a pannelli solari efficienti e a basso costo. Le città sono diventate completamente sostenibili dal punto di vista energetico, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Cura della salute personalizzata: Grazie ai progressi nella genetica e all’analisi dei dati personali, la cura della salute è diventata estremamente personalizzata. I medici utilizzano algoritmi avanzati per analizzare il DNA di una persona e prevedere i rischi di malattie specifiche. Ciò permette di intervenire preventivamente e personalizzare i trattamenti per massimizzare il benessere individuale.

Realtà virtuale e aumentata: La realtà virtuale e aumentata hanno assunto un ruolo centrale nella nostra vita quotidiana. Le persone possono interagire con ambienti virtuali realistici per scopi di formazione, intrattenimento e comunicazione. Ad esempio, è possibile partecipare a riunioni aziendali in tutto il mondo senza lasciare la propria casa o imparare nuove competenze attraverso simulazioni immersive.

Intelligenza artificiale pervasiva: L’intelligenza artificiale è diventata onnipresente, integrata in ogni aspetto della nostra vita. Gli assistenti virtuali avanzati, come me, sono in grado di comprendere e rispondere alle nostre richieste in modo naturale. L’IA aiuta anche a ottimizzare processi complessi in settori come la produzione, l’assistenza sanitaria e la gestione delle risorse.

Questo esempio di mondo nuovo illustra solo alcune delle possibili trasformazioni che potrebbero avvenire nel corso degli anni. Tuttavia, è importante considerare che il futuro è incerto e che il modo in cui si sviluppa dipenderà dalle scelte che facciamo come società.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nuovo mondo 2024

Nel nuovo mondo, la società si è evoluta in un sistema basato sulla condivisione, sulla collaborazione e sulla sostenibilità. Le persone si sono unite per affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico, la povertà e l’ineguaglianza, lavorando insieme per creare un mondo migliore per tutti. Ecco alcune caratteristiche di questo nuovo mondo:

Economia circolare: L’economia è stata trasformata in un sistema circolare in cui i materiali e le risorse vengono utilizzati in modo efficiente e ridotti al minimo gli sprechi. Il concetto di proprietà è cambiato, con un’enfasi sulla condivisione, il noleggio e il baratto. Le imprese si concentrano sulla produzione di beni durevoli e riparabili, riducendo la dipendenza da prodotti monouso.

Energia sostenibile: L’energia proviene principalmente da fonti rinnovabili come il sole, il vento e l’acqua. Le tecnologie per l’energia solare e l’eolica sono diventate estremamente efficienti e accessibili a tutti. Le comunità si sono organizzate per creare reti energetiche locali, condividendo l’energia prodotta tra loro e riducendo la dipendenza dalle grandi compagnie energetiche.

Istruzione e conoscenza accessibili: L’istruzione è diventata universale e accessibile a tutti. Le barriere economiche sono state superate grazie a piattaforme online gratuite che offrono corsi, lezioni e materiali didattici. Le persone possono imparare ciò che desiderano, sviluppando le proprie competenze e realizzando appieno il proprio potenziale.

Governance partecipativa: La governance è diventata più inclusiva e partecipativa. Le decisioni politiche vengono prese tramite processi democratici che coinvolgono attivamente i cittadini. La tecnologia è utilizzata per facilitare la partecipazione e il coinvolgimento pubblico, consentendo a tutti di esprimere le proprie opinioni e contribuire alle decisioni che riguardano la comunità.

Benessere e connessione sociale: La salute mentale e il benessere sono diventati una priorità. Le persone hanno imparato a bilanciare il lavoro e il tempo libero, dando importanza alla famiglia, alle relazioni e alle esperienze significative. La tecnologia è utilizzata in modo consapevole, promuovendo la connessione umana e il benessere emotivo.

Questo esempio di nuovo mondo immaginario rappresenta una visione ideale in cui le sfide globali sono affrontate in modo collaborativo e sostenibile. Ovviamente, la realizzazione di un tale mondo richiederebbe sforzi collettivi e cambiamenti profondi nella società.

[image error]

[image error]

March 12, 2024

Anche quando parlava di cose serie veniva da ridere

Il 13 marzo 1927 esce il primo di una lunga, fortunata serie di film della più famosa coppia del cinema d’altri tempi. Ricordo di Oliver «Ollio» Hardy Attore (1892–1957). Anche quando parlava di cose serie veniva da ridere. La maschera ha avuto la meglio. Ma al di sotto di quella maschera si percepiva un fondo di tristezza e di solitudine.

Prigioniero del suo personaggio Ollio non si piace più, non riesce più a parlare, ma non smette mai di dialogare con Stan attraverso i gesti e gli sguardi che hanno sancito la loro complicità. Occhi piccoli, doppio mento, baffi a spazzolino e bombetta.Una smilza cravatta sventolata da una mano grassoccia. «Arrivedorci» anche a te, Ollio.

È difficile pensare che esista davvero Oliver Hardy dietro a Ollio e di fianco a Stanlio. Dove inizia la persona reale e dove il personaggio comico? I fan attribuiscono a Oliver le caratteristiche di Ollio e così, in una contaminazione di identità, il comico si ritrova intrappolato nei gesti buffi e goffi di un omaccione plasmato dalla propria fantasia.

Diviene prigioniero di un’ossessione che lo rende divertente, come non sarebbe altrimenti, ma carico di sofferenza. Grosso e sognatore, Oliver si immagina sui palcoscenici sin da bambino. Dopo una serie di personaggi secondari, è da un fortuito incontro con Stan Laurel che inizia a occupare una posizione ben più importante (e ingombrante) al fianco del suo minuto amico.

Saccente nelle pellicole, Oliver in realtà è un pigro, ma scrupoloso, esecutore delle brillanti idee di Stan, la vera mente del duo comico. E in ogni caso, contrariamente al lavoro in comune, le loro vite private si incrociano di rado al di fuori del set. Hardy rimane un uomo affezionato ai propri vizi: cibo, sigarette, party, golf e scommesse sui cavalli. Il divertimento è una prerogativa di cui paga le conseguenze.

[image error]

Quando la sua doppia (o tripla) vita gli destina una malattia degenerativa, il suo corpo, per ogni chilo perso, si libera di un gesto di Ollio e di Stanlio. Ma l’uno non può vivere senza l’altro, e nemmeno senza il terzo. Così, irriconoscibili, Oliver e Stan, dopo un balletto e un’alzata di cappello, ringraziano il pubblico e tornano dietro le quinte. Saranno stati uno, due o forse tre? (Almamatto)

Essere o non essere un dinosauro …

Il Libro

Il Libro

Questa non è una recensione è soltanto la condivisione della introduzione che l’autore fa al suo libro e che condivido con un mio personale commento alla fine.

“In uno dei suoi apologhi filosofici Voltaire porta in scena due personaggi, due pensatori di professione. Li vediamo passeggiare in campagna, discettando sul senso della vita. Discordano su quasi tutto, tranne che su un punto: non conoscere lo scopo dell’esistenza è motivo di frustrazione, addirittura di infelicità. A un certo punto si imbattono in una contadina che lavora un campicello sul ciglio della strada. Uno dei due propone di interrogare lei. Trovatisi d’accordo, una volta tanto, si avvicinano alla donna e le si rivolgono con ogni cortesia: quale poteva essere, a suo giudizio, il senso dell’esistenza? Quella li fissa, esterrefatta. Non ha neppure capito la domanda.

“Eccoci serviti…” commenta l’autore di quella trovata (in pratica lo stesso Voltaire, mentre l’interlocutore, a quanto pare, era Rousseau): “Sarà meglio capire il problema e non trovare la risposta o non capire neppure la domanda?”. Ci hanno provato in molti a dare una risposta. Una delle più stimolanti è quella di Wittgenstein: il senso della vita è vivere in modo tale da non doversi mai porre il problema. Non si può dire che nel privato lui ci sia riuscito molto bene, ma probabilmente avrebbe dato ragione alla contadina di Voltaire.

Quanto a me, avrei tanto voluto attenermi a quel consiglio! E invece ho passato buona parte della mia esistenza adulta a interrogarmi sull’esistenza umana e sul suo significato, alla ricerca di risposte, nella mia triplice veste di uomo, narratore e studioso. In particolare, nella vita come nell’opera, ho cercato di mostrare che la libertà e il libero arbitrio non sono illusioni, che non sono “soltanto” sentimenti o desideri soggettivi, meri epifenomeni, come hanno sostenuto in molti, filosofi e scienziati, bensì caratteristiche e possibilità reali della vita umana. In ciascuno dei libri e degli articoli che ho scritto ho tenuto a ribadire, prove alla mano, che il margine di autonomia concesso agli esseri umani nel pensiero e nella condotta trascende i determinismi e i vincoli di ordine naturale e sociale.

In un primo tempo, se devo essere sincero, mi interessavano soprattutto la mia libertà personale e quella dei miei amici più stretti. La libertà degli altri, individuale o collettiva che fosse, veniva dopo. Poi, con il passare degli anni, lavorando al mio trattato di semantica, Le bon sens commun, e quindi mettendo mano al saggio in cui parlo del mio personale percorso biografico, Bisogno di libertà, ho finito per capire che il mio margine di iniziativa individuale dipendeva in modo ineludibile dall’autonomia altrui; anzi, che invocare i concetti di libertà o di libero arbitrio non aveva senso se non in relazione ad altri esseri umani, nell’orizzonte della coesistenza interpersonale. Oggi, peraltro, mi è molto più chiaro che il nostro quantum di libertà potenziale non si manifesta in astratto, non è sospeso nel vuoto, ma è necessariamente intrecciato ad altre facoltà umane come la coscienza, l’immaginazione, la significazione e la conoscenza, con le quali ha molto a che vedere. In Essere o non essere umani cercherò di chiarire come funzionano questi rapporti e queste interdipendenze per tentare di rispondere a tre quesiti: in che cosa consiste l’umanità dell’uomo, che cosa significa essere umani e che cosa l’umanità dovrebbe significare, insomma come “ci” converrebbe vivere in quanto esseri propriamente umani — la domanda in assoluto più difficile.”

Trascorsi, quando ero giovane, due anni in un ospedale per handicappati fisici e mentali. Fui studente infermiere e fu una esperienza che, ora che sono un dinosauro, mi accompagna nel mio essere umano. La domanda che mi faccio, dopo di aver letto alcuni estratti del libro: quelli erano o non erano esseri umani? Uomini e donne, bambini, adulti e vecchi, semi incapaci, totali incapaci di intendere di volere, sia nel fisico che nella mente, erano esseri umani?

Il libro di Björn Larsson, “Essere o non essere umani. Ripensare l’uomo tra scienza e altri saperi”, affronta un tema complesso e affascinante: la natura dell’essere umano. L’autore mette in discussione la visione riduttiva che vede l’uomo come un semplice prodotto dell’evoluzione biologica, e sostiene che la nostra unicità risieda nella capacità di creare e utilizzare simboli. La specificità dell’essere umano.

Larsson sostiene che la capacità di utilizzare simboli, di dare un significato a oggetti, gesti e suoni, è ciò che ci rende davvero umani. Questa capacità ci permette di comunicare, di trasmettere informazioni e di creare cultura. Ci permette anche di immaginare mondi possibili e di progettare il nostro futuro. La scienza e gli altri saperi.

L’autore invita a un approccio interdisciplinare per comprendere l’essere umano. La scienza, con le sue diverse discipline, può fornire una conoscenza preziosa del nostro corpo, del nostro cervello e del nostro comportamento. Tuttavia, per comprendere appieno la natura umana, è necessario attingere anche ad altri saperi, come la filosofia, l’arte e la letteratura. Le implicazioni.

La riflessione di Larsson ha implicazioni profonde per la nostra concezione di noi stessi e del nostro posto nel mondo. Ci invita a ripensare il rapporto tra natura e cultura, tra individuo e società, tra mente e corpo. Ci sfida a immaginare un futuro in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale non siano una minaccia per la nostra umanità, ma un’occasione per ampliarla.

Critiche e spunti di riflessione. Il libro di Larsson ha ricevuto elogi per la sua originalità e per la sua capacità di stimolare la riflessione. Tuttavia, alcuni critici hanno contestato la sua visione troppo idealistica dell’essere umano. Altri hanno sottolineato la necessità di approfondire l’analisi delle implicazioni etiche e sociali della sua proposta.

Conclusione. “Essere o non essere umani” è un libro importante che ci invita a ripensare a noi stessi e al nostro posto nel mondo. Un libro che ci fa riflettere su ciò che significa essere umani e su ciò che ci rende unici. Un libro che ci sfida a immaginare un futuro migliore per l’umanità.

Domande che mi pongo per continuare la discussione. Quali sono le implicazioni della visione di Larsson per la nostra concezione di noi stessi? Come possiamo conciliare la scienza con gli altri saperi per comprendere appieno l’essere umano? Quali sono le sfide e le opportunità che ci attendono in un futuro in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale saranno sempre più pervasive? Chi sono veramente io e che ci faccio qui? Sono forse soltanto un dinosauro?[image error]

March 11, 2024

Il “piacere” del simbolo …

Foto@angallo

Foto@angalloLe torri di Bologna, svettanti nel cuore della città, sono un esempio emblematico di come le architetture possano assumere un valore simbolico ben oltre la loro funzione originaria. Edificate tra il XII e il XIII secolo dalle famiglie nobili bolognesi come simbolo di potere e prestigio, queste torri medievali raccontano una storia di lotte intestine, di ricchezza e di ascesa sociale. La loro stessa altezza, in un contesto urbano ancora privo di edifici elevati, rappresentava la forza e l’influenza delle famiglie che le avevano commissionate.

La Torre degli Asinelli, con i suoi 97 metri, svetta ancora oggi come un monito della potenza della famiglia che la eresse. Nel corso dei secoli, le torri di Bologna si sono trasformate in un simbolo riconosciuto a livello internazionale, identificando la città stessa. La loro immagine è presente innumerevoli opere d’arte, souvenir e cartoline, diventando un elemento imprescindibile dell’identità bolognese.

Le torri sono testimoni silenziose di un’epoca passata, di un periodo di turbolenze e di fervore che ha plasmato la città di Bologna. La loro presenza evoca un’atmosfera di Medioevo, di cavalieri e di dame, di lotte per il potere e di conquiste. Oltre alle torri, esistono innumerevoli esempi di simboli che gli esseri umani associano a oggetti, animali o luoghi.

La colomba bianca: simbolo di pace

Il leone: simbolo di coraggio e forza

L’aquila: simbolo di libertà e potere

L’anello: simbolo di amore e fedeltà

La croce: simbolo di cristianesimo e di fede

Il colore rosso: simbolo di passione, amore e pericolo

Il numero sette: simbolo di fortuna e completezza.

Questi simboli, radicati nella cultura e nella storia umana, assumono un significato profondo e universale, influenzando il modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda. Sono un esempio emblematico di come le cose inanimate possano assumere un valore simbolico che va ben oltre la loro funzione pratica.

Esse rappresentano un importante punto di riferimento, un simbolo di storia, tradizione e identità. Attraverso i simboli, gli oggetti quotidiani assumono un valore che va oltre la loro funzione pratica. Una bandiera non è solo un pezzo di stoffa, ma arriva a rappresentare interi popoli e nazioni.

Spesso sono i simboli a cementificare il senso di appartenenza a una comunità. Pensiamo all’importanza dell’inno e dello stemma di una squadra di calcio per i suoi tifosi. Nella storia, gli esseri umani hanno ricavato simboli anche dagli elementi della natura, come l’acqua o il fuoco, che finiscono per incarnare valori universali.

La religione poi ha attribuito un fortissimo valore simbolico a oggetti sacri come la croce, utilizzati per rappresentare concetti trascendenti. I simboli sono una componente fondamentale delle società umane perché consentono di veicolare idee e sentimenti collettivi tramite segni condivisi, rafforzando così i legami sociali.

La bandiera nazionale: simboleggia l’identità e l’unità di una nazione. Lo stemma: rappresenta le tradizioni ed i valori di famiglie, enti o istituzioni. La croce: nel cristianesimo simboleggia il sacrificio di Cristo, ma anche speranza e salvezza. Il cuore: nell’immaginario collettivo simboleggia l’amore e l’affetto. La colomba: per le principali religioni monoteiste è il simbolo dello Spirito Santo e della pace. La mela: nella cultura occidentale è legata al peccato originale e alla conoscenza. La mano con pollice e mignolo alzati: è universalmente riconosciuto come gesto di vittoria. Il quadrato, il cerchio, la linea: forme geometriche basilari dal profondo significato simbolico in molte culture. La ruota: simboleggia il moto e il progresso in molte civiltà antiche. Il serpente: in tante mitologie assume valenze positive come la rinascita ma anche negative legate al male. Il pugno chiuso e il palmo della mano aperta in alto propongono idee che sono diventate ideologie.

Voi che idea vi siete fatta, oltre quelle che ho espresso? Io sulla torre della Garisenda ne conosco una che ricorre in molte narrazioni “calde” nelle quali emerge il “piacere del simbolo” …

[image error]

[image error]

March 10, 2024

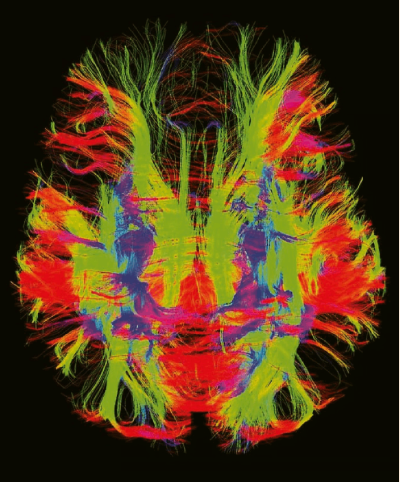

La coscienza della neuroscienza

Le fibre nervose del cervello umano al microscopio

Le fibre nervose del cervello umano al microscopioGli esseri umani sono porzioni di materia che, in qualche modo, sono diventate coscienti di sé e di ciò che le circonda. Il mistero della coscienza, forse il più grande di tutti, è stato al centro di intense e annose speculazioni filosofiche e, da circa una ventina d’anni, pure scientifiche. Nel 1998 un filosofo, David Chalmers, e un neuroscienziato, Christof Koch, hanno fatto una scommessa: se per il primo quello della coscienza era un “hard problem,” molto difficile da risolvere, per il secondo esso entro un quarto di secolo sarebbe stato risolto. Venticinque anni sono passati e Koch ha perso la scommessa, anche se è possibile che una qualche risposta ci arrivi proprio alla fine di quest’anno, quando verrà portato a termine il secondo round di una serie di esperimenti voluti e finanziati dalla Templeton Foundation — che sponsorizza studi scientifici relativi a questioni fondamentali — e tesi a individuare i correlati neurali della coscienza. Se nel 1998 le neuroscienze si rifiutavano di prendere in considerazione il tema della coscienza — “troppo metafisico,” si diceva –, ora le teorie scientifiche relative a questo fenomeno si sono moltiplicate a dismisura. Per fare un po’ di chiarezza in questo ginepraio scientifico, la Templeton ha infatti lanciato nel 2019 una serie di “sfide oppositive”, competizioni in cui teorie scientifiche contrapposte sulla natura della coscienza vengono messe l’una contro l’altra e vengono confermate o scartate sulla base di prove sperimentali. Varie ovviamente le teorie coinvolte, ma lo scontro principale riguarda due approcci molto diversi tra di loro, la Global Workspace Theory e la Integrated Information Theory. Proposta dall’olandese Bernard Baars e dall’americano Stan Franklin, poi ripresa dai francesi Jean-Pierre Changeux e Stanislas Dehaene, la Global Workspace Theory (Gwt) paragona la mente a un teatro, in cui il pensiero cosciente si trova sul palco, sotto le luci della ribalta, mentre il cervello è costituito da molti moduli specializzati che lavorano in buona parte inconsciamente. In sostanza la coscienza non sarebbe altro che l’informazione fornita dal modulo “vincente”, che verrebbe distribuita a tutti gli altri moduli, rendendola “pubblica”. Insomma, si tratta di una teoria funzionalista, che vede nella coscienza appunto una funzione del cervello — la distribuzione dell’informazione, dove il ruolo di “centrale di trasmissione” spetterebbe alla corteccia prefrontale.

Molto diversa da tutte le teorie funzionaliste, l’Integrated Information Theory prende una strada completamente diversa. Proposta dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, invece che partire dal cervello, l’Integrated Information Theory parte dalla coscienza stessa — tutto ciò che scorre nella nostra mente, immagini e suoni, pensieri ed emozioni, dubbi e risoluzioni. In sostanza si stabiliscono le caratteristiche “essenziali” della coscienza e poi si va a cercare all’interno del cervello le strutture che ne possono rendere conto. Teoria molto articolata, la Iit è un approccio matematico che fa molte predizioni relative al funzionamento del cervello, e spiega alcuni dati fondamentali. Ad esempio spiega perché il cervelletto non ha alcun ruolo nella generazione della coscienza: anche se possiede un numero di neuroni molto più alto della corteccia, essi sono organizzati in moduli separati, e non sono densamente intrecciati come invece lo sono certe parti della corteccia cerebrale posteriore (ma non la corteccia prefrontale). Per l’Iit la coscienza è un fenomeno unitario, e va cercato appunto in quelle regioni del cervello che funzionano come un tutto integrato.

L’iniziativa della Templeton ha visto una serie di sperimentazioni — test con soggetti umani e con strumenti d’osservazione come la risonanza magnetica — che dovrebbero rivelare, anche se non in maniera definitiva, se la corteccia prefrontale è necessaria (come vuole la Gwt) o meno (come vuole la Iit) per essere coscienti. La vera domanda è però la seguente: quali conseguenze pratiche avrebbe la vittoria di una o dell’altra teoria? Per Giulio Tononi ci sono tre conseguenze: «In primo luogo se le teorie funzionaliste sono vere, la coscienza è una funzione che può essere riprodotta, quindi una coscienza artificiale nelle macchine non dovrebbe essere lontana, dati i progressi dell’intelligenza artificiale. Se invece l’Iit è vera, allora solo un sostrato di tipo biologico può essere veramente cosciente, mentre i calcolatori non lo saranno mai; la corteccia cerebrale posteriore ha l’architettura giusta, i calcolatori no. Essi possono “fare” ma non “essere”, non c’è un senso interno della coscienza. La seconda conseguenza è che per le teorie funzionaliste il libero arbitrio non esiste, mentre per l’Iit sì, cioè il nostro senso interno di essere liberi e padroni delle nostre scelte corrisponde alla realtà dei fatti. La terza conseguenza riguarda il valore anche etico della coscienza umana, che per il funzionalismo non è nulla di speciale, essendo in teoria riproducibile dalle macchine». Sulle tempistiche poi Tononi è ottimista: «La risposta è quasi dietro l’angolo».Roberto Manzocco — Il Sole 24 Ore domenica 10 marzo 2024 [image error]

“Il Resto … del Carlino”.

Come figlio di una famiglia di tipografi non potevo farmi sfuggire la storia di un giornale che nasce in un altro mondo. 139 anni non sono pochi, più di un secolo. Tra qualche giorno scatterà il centoquarantesimo, esattamente il 21 marzo.

Nel 1885 esce il primo numero fondato da un gruppo di giovani laureati in legge di idee liberali: Cesare Chiusoli, Alberto Carboni, Giulio Padovani e Francesco Tonolla, “i quattro moschettieri”.

Viene stampato in formato “notarile” (19x29 cm) nella tipografia Azzoguidi, presso palazzo Barbazzi, in via Garibaldi n. 3. La redazione è ospitata in tre stanzette. Costa due centesimi, il resto della moneta di rame da dieci centesimi (detta “carlein”) necessaria per l’acquisto di un sigaro toscano. “Dare il resto del carlino” è anche, in gergo, promettere il seguito di una punizione o di un rimprovero, quindi, per estensione, strigliare, sferzare.

Il nuovo foglio, pensato come giornale “di concetto” più che di informazione, voleva essere un pezzo di pane quotidiano “a prezzo minimo”, una sorta di concentrato Liebig applicato al giornalismo. I social erano ancora di là da venire e già si sentiva il bisogno di una informazione minima, corretta e affidabile. Nei primi tempi il “Carlino” appoggia l’Associazione democratica bolognese e i socialisti. In seguito abbandona le posizioni radicali e aderisce alla svolta liberale filo-crispina.

Il successo delle vendite ne renderà presto difficile la gestione amministrativa: nel 1886 i fondatori cederanno le proprie quote a Amilcare Zamorani. Dal 1889 avrà una propria tipografia, primo tra i giornali bolognesi.

Il giornale veniva dato come resto del valore di 2 centesimi a chi acquistava un sigaro dal tabaccaio. Il nome richiamava l’originale fiorentino “Il Resto al Sigaro” e faceva riferimento alla moneta dello Stato Pontificio chiamata “carlino”, che nel linguaggio popolare continuava ad essere usata per indicare la moneta da 10 centesimi di lira.

I puntini di sospensione nel nome erano ironici, rifacendosi a un modo di dire locale che significava “regolare i conti” o “pungolare i potenti”. La testata del giornale presentava una giovane donna con un sigaro in bocca, simboleggiando il tabaccaio da cui si comprava il primo sigaro della giornata

Fin dalle sue prime edizioni, “Il Resto del Carlino” si è distinto per un giornalismo di qualità, con un’attenzione particolare ai fatti locali, alla politica, alla cultura e allo sport. Il giornale ha contribuito in modo significativo alla vita sociale, politica e culturale di Bologna e della regione circostante.

Negli anni, “Il Resto del Carlino” è stato testimone di momenti storici, come le due guerre mondiali, il periodo fascista, la ricostruzione postbellica e il boom economico italiano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il giornale ha continuato ad essere pubblicato nonostante le difficoltà e la censura, fornendo informazioni e notizie alla popolazione.

Negli anni successivi, “Il Resto del Carlino” ha continuato a crescere in popolarità e a consolidare la sua reputazione come uno dei principali giornali italiani. Ha ampliato la sua copertura giornalistica, fornendo notizie nazionali e internazionali, ma mantenendo sempre una forte presenza locale.

Negli ultimi decenni, “Il Resto del Carlino” ha affrontato le sfide dell’era digitale, adattandosi ai cambiamenti nel settore dei media. Ha ampliato la sua presenza online, lanciando un sito web e un’applicazione mobile per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Tuttavia, ha mantenuto anche la sua edizione cartacea, fedele alla sua tradizione di giornalismo di qualità.

Oggi continua a essere uno dei principali punti di riferimento per i lettori di Bologna e dell’Emilia-Romagna. Attraverso le sue diverse piattaforme, offre una copertura completa degli avvenimenti locali, nazionali e internazionali, mantenendo sempre un’impronta giornalistica di qualità e indipendente.

Tutto scorre, tutto cambia, ma Bologna rimane sempre “la rossa, la grassa, la dotta”.[image error]

Il sacro e il profano a Bologna

La fontana del Nettuno a Bologna presenta questa famosa statua voluta da papa Pio IV dei Medici, (niente a che vedere con i Medici di Firenze, ma di origine lombarda), fu promossa dal cardinale legato di Bologna Carlo Borromeo, gestita dal vice legato Pier Donato Cesi. Progettata dall’architetto e pittore Tommaso Laureti nel 1563, venne sormontata dalla imponente statua in bronzo del dio Nettuno dello scultore fiammingo manierista Jean de Boulogne da Douai, detto il Gianbologna. La statua è alta tre metri e venti e pesa 22 quintali. Si racconta che il Gianbologna volesse realizzare il Nettuno con i genitali più grandi, ma la chiesa glielo proibì. Lo scultore però non si arrese, infatti disegnò la statua in modo tale che da una particolare angolazione (vedi foto sopra) il pollice della mano sinistra tesa del Nettuno sembra spuntare direttamente dal basso ventre. Al’epoca le donne della città, alla vista della statua, si turbavano, così che la chiesa dovette mettere dei pantaloni di bronzo al dio del mare. Tutta la fontana ha comunque una forte valenza erotica, per esempio le ninfe di contorno spruzzano acqua dai seni.

Postato 11th November 2013 da galloway

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers