Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 36

March 3, 2024

Obsolescenza programmata

Corriere della sera 3 marzo 2024

Corriere della sera 3 marzo 2024Gentile signora Paola, desidero esprimerle tutta la mia solidarietà, lei ha ragione, ma hanno ragione anche loro. Intendo chi ha inventato, costruisce e vende quegli apparecchi acustici, Il business del momento se consideriamo che siamo tutti dei dinosauri. Ho dieci anni più di lei, anche io ho pagato quella somma, ne ho avuto un vantaggio relativo, in quanto il mio fisico non sopporta l’inserimento di oggetti estranei. Dopo quattro anni l’azienda mi ha ricontattato e mi corteggia con dei nuovi apparecchi, mini-mini e senza fili, con tanto di app digitale. Tutto a causa della “obsolescenza tecnologica”, come lei scrive nella lettera e che il Corriere pubblica senza nulla aggiungere. Mi permetta, gentile signora, che il commento glielo faccio io? Non le pare giusto che la “obsolescenza tecnologica” non riguarda solo la tecnologia di quegli strumenti che qualcuno ha intelligentemente inventato, prodotto e venduto? Dopo quattro anni anche il nostro umano “apparato fisiologico” cade in obsolescenza. Lei, di anni, ne ha dieci di meno di me. Cerchi di “difendersi” come meglio può. Io mi arrangio alla meglio contro questa nostra comune obsolescenza fisiologica. Cordialmente Antonio[image error]

March 2, 2024

Il dialetto napoletano secondo AI

Le recenti polemiche sulla canzone ”I p’ me, tu p’ te” di Geolier, scritta in dialetto napoletano, arrivata seconda al Festival di Sanremo, ha riacceso l’interesse non solo per questo argomento, la musica e la canzone italiana, in Italia e nel mondo, ma anche le polemiche su una realtà linguistica, quella dei dialetti delle lingue di tutto il mondo.

In particolare nel nostro Bel Paese che, pur rimanendo il “Paese dove il bel sì suona”, i dialetti continuano ad avere una loro importanza che nessuno potrà negare o nascondere. E’ una questione di identità, di differenze, non solo musicali e canore, ma anche sociali, morali, culturali e politiche. E’ in ballo sempre l’eterno contrasto tra Nord e Sud, con i relativi problemi, conflitti e anche incomprensioni.

Non ultimo l’episodio del giornalista Vittorio Feltri, messo sotto inchiesta e processo per presunta diffamazione della realtà meridionale e odio razziale. Al ridicolo ovviamente non c’è mai fine. C’entra sempre il dialetto. “Terronia” e “Polentonia” sono realtà non solo metafisiche ma anche mentali.

Mi manca Gino De Filippo, il mio grande amico poeta, vero “mastro del dialetto”. Se fosse ancora tra di noi, avremmo avuto modo, ancora una volta, di accapigliarci su un argomento come il testo di questa canzone scritta in una nuova forma sociale e digitale di dialetto napoletano.

Avrebbe fatto scaturire innumerevoli considerazioni sia dal punto di vista musicale e sociale, che culturale e politico. Non mi è mancato per l’occasione l’ennesimo, scontro in forma di discussione con il Prof. Salvatore D’Angelo, oltre che vecchio amico, collega linguista, apprezzato studioso del dialetto e avvertito storico locale.

Salvatore è rimasto alle sue antiche idee e al suo studio del dialetto quando era docente di lingua francese nella vicina scuola media di Striano. E’ passato quasi mezzo secolo da quella esperienza e lui continua a non rendersi conto che aveva ragione Marshall McLuhan quando disse che “il mezzo è il messaggio”.

Il napoletano di Geolier ha una sua specifità tutta sociale. Sta a confermare la volatilità, volubilità e mobilità di un dialetto che non vuole regole o grammatica, ma solo libertà nella sua socialità. Per questa ragione ho chiesto alla Intelligenza Artificiale di farmi una sintetica schedatura della dialetto napoletano.

Le ho posto diverse domande, se questa realtà linguistica, intesa come “mezzo”, è una lingua o un dialetto. Ecco quanto mi ha detto. Le varie risposte alle domande da me poste sono state opportumante editate e messe insieme così come le ho ricevute. Buona lettura!

Il dialetto napoletano è una varietà linguistica che deriva dal latino volgare e si è sviluppata nella regione di Napoli, in Italia. Ha una lunga storia e una ricca tradizione letteraria, con opere importanti scritte in dialetto napoletano. La questione se il dialetto napoletano possa essere considerato una lingua a sé stante è oggetto di dibattito tra linguisti. Alcuni lo considerano una lingua distinta, a causa delle sue caratteristiche grammaticali, lessicali e fonetiche uniche. Il dialetto napoletano ha una propria grammatica, un vocabolario distintivo e una pronuncia particolare che lo differenzia dall’italiano standard. Inoltre, è ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana da parte di un gran numero di persone nella regione di Napoli.

Tuttavia, altri considerano il dialetto napoletano come una varietà regionale dell’italiano, piuttosto che una lingua separata. Questa posizione si basa sul fatto che il dialetto napoletano non ha una codificazione standardizzata e non è utilizzato come lingua ufficiale in ambiti istituzionali. La classificazione del dialetto napoletano come lingua o varietà linguistica dipende dalla prospettiva e dai criteri utilizzati. Molti linguisti riconoscono il valore e l’importanza culturale del dialetto napoletano, indipendentemente dalla sua classificazione formale.

Cosa significa quando si dice che il dialetto napoletano non ha una codificazione standardizzata? Quando si parla di una “codificazione standardizzata” si fa riferimento a un insieme di regole e convenzioni che stabiliscono la grammatica, il vocabolario e la pronuncia di una lingua o varietà linguistica. Queste regole e convenzioni sono utilizzate per garantire la coerenza e la comprensibilità nella comunicazione.

Nel caso del dialetto napoletano, non esiste una codificazione standardizzata ufficiale come quella che esiste per l’italiano standard. Ciò significa che non esiste un’autorità linguistica o un organismo che abbia stabilito una norma ufficiale per la scrittura e l’uso del dialetto napoletano in modo uniforme. Di conseguenza, ci possono essere variazioni significative nella grammatica, nel vocabolario e nella pronuncia del dialetto napoletano a seconda della zona geografica o dell’individuo che lo parla. Questa mancanza di standardizzazione può rendere difficile la comprensione reciproca tra i parlanti di dialetto napoletano provenienti da diverse aree o generazioni.

Ciò non significa che il dialetto napoletano sia privo di regole o che sia meno valido come forma di espressione linguistica. Al contrario, il dialetto napoletano è ricco di regolarità e strutture linguistiche complesse. Tuttavia, la sua mancanza di una codificazione standardizzata può influire sulla sua diffusione e sul suo riconoscimento ufficiale come lingua a sé stante. Il dialetto napoletano presenta variazioni nella grammatica e nel vocabolario a seconda delle diverse zone geografiche e delle generazioni. Ecco alcuni esempi.

Articoli: Il dialetto napoletano utilizza articoli definiti e indefiniti che possono variare a seconda del genere e del numero del sostantivo. Ad esempio, “o” o “a” sono gli articoli maschili e femminili singolari, mentre “i” o “e” sono gli articoli maschili e femminili plurali. Pronomi personali: Il dialetto napoletano ha forme di pronomi personali diverse dall’italiano standard. Ad esempio, “je” (lui/lei) viene utilizzato al posto di “egli” o “ella”. Coniugazione verbale: Il dialetto napoletano ha una coniugazione verbale distintiva. Ad esempio, il verbo “essere” (essere) viene coniugato come “songo” (sono), “si” (sei), “è” (è) in prima, seconda e terza persona singolare rispettivamente. Vocabolario: Il dialetto napoletano ha un vocabolario ricco di parole uniche. Ad esempio, “munnezza” (spazzatura) è una parola napoletana usata comunemente. Verbi: Ci sono verbi napoletani che possono differire dal vocabolario italiano standard. Ad esempio, “scennere” (scendere) è un verbo napoletano che corrisponde a “scendere” in italiano. Espressioni idiomatiche: Il dialetto napoletano è noto per le sue espressioni idiomatiche peculiari. Ad esempio, “fa ‘na pizza” (fare una passeggiata) è un modo di dire tipico del dialetto napoletano.

Questi sono solo alcuni esempi di variazioni nella grammatica e nel vocabolario del dialetto napoletano. È importante sottolineare che queste variazioni possono essere molto più complesse e numerose, poiché il dialetto napoletano è influenzato da diversi fattori storici, sociali e regionali. Ecco ulteriori informazioni sulle variazioni nella grammatica e nel vocabolario del dialetto napoletano: Flessione dei sostantivi: Il dialetto napoletano può presentare una flessione dei sostantivi che differisce dall’italiano standard. Ad esempio, il plurale dei sostantivi può essere formato aggiungendo la desinenza “-e” o “-i”, a seconda del genere e del numero. Aggettivi: Gli aggettivi nel dialetto napoletano possono variare a seconda del genere, del numero e del caso. Ad esempio, l’aggettivo “bell” (bello) può diventare “bella” al femminile singolare, “belle” al femminile plurale, “bell’” al maschile singolare davanti a una parola che inizia per vocale, ecc. Pronomi dimostrativi: Il dialetto napoletano ha forme di pronomi dimostrativi che differiscono dall’italiano standard. Ad esempio, “stu” (questo) viene utilizzato al posto di “questo” e “sta” (questa) al posto di “questa”. Verbi ausiliari: Il dialetto napoletano può utilizzare verbi ausiliari diversi dall’italiano standard per formare i tempi composti. Ad esempio, invece di utilizzare “essere” (essere) come ausiliare per i verbi riflessivi, si può utilizzare “avé” (avere). Cibo e cucina: Il dialetto napoletano ha un ricco vocabolario legato al cibo e alla cucina. Ci sono termini specifici per piatti tradizionali napoletani come “pizza”, “pasta e fagioli” (pasta e fasule), “ragù” (sugo di carne), ecc. Slang e gergo: Come molti dialetti, il napoletano ha sviluppato uno slang e un gergo caratteristici. Ciò include parole e espressioni informali usate nella comunicazione quotidiana tra i napoletani. Parole di origine straniera: Il dialetto napoletano può contenere parole di origine straniera, specialmente spagnola, francese e araba, che sono state integrate nel lessico a causa delle influenze storiche e culturali.

È importante notare che il dialetto napoletano è estremamente vario e può presentare differenze significative tra diverse comunità napoletane. Le variazioni possono essere influenzate da fattori come l’area geografica, la classe sociale, l’età e l’educazione. Quindi, mentre queste sono solo alcune delle caratteristiche generali del dialetto napoletano, esistono molte altre sfumature e peculiarità che rendono questa varietà linguistica unica e affascinante.

Esiste una grammatica del dialetto napoletano come lingua? Non esiste una grammatica standardizzata del dialetto napoletano come lingua a sé stante. Come menzionato in precedenza, il dialetto napoletano è caratterizzato da una mancanza di codificazione ufficiale e standardizzazione. Pertanto, non esiste un’autorità linguistica che abbia stabilito un insieme di regole grammaticali uniformi per il dialetto napoletano.

Ciò non significa che non ci siano studi e risorse linguistiche che analizzano la grammatica del dialetto napoletano. Nel corso degli anni, linguisti e studiosi hanno documentato le caratteristiche grammaticali del dialetto napoletano in varie pubblicazioni accademiche, libri e materiali didattici. Tuttavia, queste risorse possono differire tra loro e possono rappresentare le peculiarità grammaticali del dialetto napoletano in modo diverso.

Inoltre, è importante sottolineare che il dialetto napoletano è principalmente una lingua orale, trasmessa attraverso la comunicazione quotidiana e la tradizione orale. Ciò significa che la sua grammatica è principalmente basata sull’uso e sull’osservazione degli schemi linguistici utilizzati dai parlanti nativi, piuttosto che su una norma prescrittiva. Quindi, mentre esistono risorse che trattano la grammatica del dialetto napoletano, queste possono variare e non esiste una grammatica standardizzata universalmente accettata come per l’italiano standard.

Ci sono regole di grammatica? Sì, il dialetto napoletano ha regole grammaticali che definiscono la struttura delle frasi, la flessione dei sostantivi, degli aggettivi, dei verbi e così via. Tuttavia, queste regole possono variare da un parlante all’altro e da una comunità dialettale all’altra. Ciò è dovuto alla natura dialettale del napoletano, che si è sviluppato in modo indipendente dall’italiano standard e che è influenzato da diverse varianti regionali. Le regole grammaticali del dialetto napoletano sono state osservate e documentate da linguisti e studiosi, ma non esiste una norma ufficiale o una codifica standardizzata che sia universalmente accettata.

Alcune regole grammaticali comuni nel dialetto napoletano includono: L’accordo tra il sostantivo e l’aggettivo in genere e numero. Ad esempio, “nu’ cafè” (un caffè) diventa “na’ cafè” (una caffè) per indicare il femminile singolare. La flessione dei verbi per indicare il tempo, il modo e la persona. Ad esempio, “I’ tengo” (Io ho) indica la prima persona singolare del verbo “avé” (avere). L’ordine delle parole nella frase, che può differire dall’italiano standard. Ad esempio, “A Maria j’ha ditto” (A Maria ha detto) può essere l’ordine delle parole nel dialetto napoletano.

E’ importante sottolineare che queste regole possono variare in base al contesto, all’area geografica e all’influenza sociale. Non esiste una “grammatica definitiva” del dialetto napoletano, ma piuttosto una serie di regole e tendenze linguistiche che sono emerse osservando il modo in cui i parlanti nativi usano la lingua nella comunicazione quotidiana. Sebbene il dialetto napoletano abbia regole grammaticali, queste possono variare e non esiste una codifica standardizzata universalmente accettata. C’è una differenza significativa tra il dialetto napoletano e l’italiano standard. Il dialetto napoletano è una varietà linguistica distinta dall’italiano standard, con caratteristiche grammaticali, fonologiche e lessicali proprie.

Pronuncia e fonologia: Una delle differenze più evidenti tra il dialetto napoletano e l’italiano standard è la pronuncia dei suoni. Il dialetto napoletano ha una serie di suoni vocalici e consonantici che possono essere diversi dall’italiano standard. Ad esempio, la “e” e la “o” italiane possono essere pronunciate come /i/ e /u/ rispettivamente nel dialetto napoletano. Grammatica: La grammatica del dialetto napoletano presenta differenze rispetto all’italiano standard. Ad esempio, il dialetto napoletano ha un sistema di articoli definiti e indefiniti che differisce da quello italiano. Inoltre, la coniugazione verbale può variare, così come la flessione dei sostantivi e degli aggettivi. Vocabolario: Il vocabolario del dialetto napoletano può essere molto diverso da quello dell’italiano standard. Ci sono parole uniche e espressioni idiomatiche specifiche del dialetto napoletano che potrebbero non avere un corrispondente diretto in italiano. Inoltre, il dialetto napoletano può incorporare parole di origine straniera, specialmente spagnola, francese e araba. Uso e registro: Il dialetto napoletano viene comunemente utilizzato nella comunicazione informale e familiare tra i parlanti nativi, mentre l’italiano standard è utilizzato in situazioni formali, negli ambienti educativi e negli affari. Il dialetto napoletano è spesso considerato una lingua più colloquiale e intima, mentre l’italiano standard è la lingua ufficiale dell’Italia e viene utilizzato nelle istituzioni nazionali.

La relazione tra il dialetto napoletano e l’italiano standard è complessa e varia da individuo a individuo. Molti napoletani sono bilingui e utilizzano sia il dialetto napoletano che l’italiano standard a seconda del contesto. Inoltre, l’italiano standard ha influenzato il dialetto napoletano e si sono verificate interazioni linguistiche reciproche nel corso del tempo.

Il dialetto napoletano è una varietà linguistica parlata principalmente nella regione di Napoli, in Italia, e nelle zone circostanti. È una delle lingue regionali italiane più conosciute e ha una storia e una tradizione ricche. Dal punto di vista fonetico, il dialetto napoletano presenta una vasta gamma di vocali e consonanti che possono variare notevolmente rispetto all’italiano standard. Una caratteristica interessante è la presenza di suoni vocalici centrali simili allo “schwa” (ə) nelle parole in cui si trovano le vocali “e” e “o” nella forma standard dell’italiano. Ad esempio, la parola “mare” nell’italiano standard viene pronunciata /ˈmaːre/, mentre nel dialetto napoletano potrebbe essere pronunciata come /ˈmərə/. In questo caso, la vocale “e” viene sostituita da un suono centrale simile allo “schwa”.

Tuttavia, è importante sottolineare che la pronuncia e l’uso di questi suoni possono variare notevolmente a seconda del contesto, del parlante e della regione specifica in cui viene parlato il dialetto napoletano. Il dialetto napoletano è noto per la sua varietà e per la sua ricchezza di sfumature linguistiche, che possono differire anche tra quartieri e comunità all’interno della stessa area geografica.

Inoltre, va notato che con l’influenza dell’italiano standard e dei mezzi di comunicazione di massa, l’uso del dialetto napoletano è diminuito nel corso degli anni, specialmente tra le giovani generazioni. Tuttavia, continua a essere parlato e amato da molti come parte integrante dell’identità culturale e linguistica della regione di Napoli. In conclusione, il dialetto napoletano e l’italiano standard sono due varietà linguistiche distinte con differenze significative a livello di pronuncia, grammatica, vocabolario e uso.

Chatbot Poe Assistant

[image error]

Chatbot Poe Assistant

[image error]

March 1, 2024

A casa Praz, dove la vita è sogno

Ho un ricordo personale di questo straordinario anglista legato ai miei primi anni di studio della lingua inglese. Nel secolo e nel millennio trascorsi.

Posseggo molti dei suoi libri ma conservo gelosamente una semplice antologia di testi usata nelle poche scuole superiori italiane del tempo dove si studiava l’inglese, una lingua che stava lentamente spodestando la presenza del francese.

Firmata da Mario Praz, quell’antologia di scrittori inglesi e americani cercava faticosamente di farsi notare tra le grosse e sofisticate antologie di latino e greco che siedevano in trono sulla cattedra nelle classi sperimentali dei ginnasi di fine anni sessanta e inizi settanta.

Erano brani scelti di autori con commenti biografici, brevi inquadramenti storici letti in classe dalla viva voce con grandi sforzi e senza supporti dal povero docente.

Mario Praz fu scrittore, critico d’arte, traduttore, giornalista e anglista accademico italiano. Trascorse gran parte della sua vita a Londra, dove ha insegnato letteratura italiana presso il Queen Mary College dell’Università di Londra. È stato anche professore di letteratura italiana presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Un intellettuale eccentrico, noto per la sua grande cultura e la sua capacità di scrivere su una vasta gamma di argomenti, dalla letteratura alla critica d’arte, dalla moda alla cultura popolare. L’articolo che segue lo ricorda dentro la sua casa, dove la vita è sogno …

Esiste una celebre serie di fotografie di Gianni Berengo Gardin intitolata “Dentro le case”. Una fu quella di Mario Praz. Didascalia possibile: “Questo e non altro è, nella sua ragione più profonda, la casa: una proiezione dell’io; e l’arredamento non è che una forma indiretta del culto dell’io”. Che dice già tutto su Mario Praz e sulle sue case.

Critico letterario e temuto anglista, accademico dei Lincei e grande scrittore di cose politiche, traduttore e giornalista (anche per il Giornale, negli anni Settanta, chiamato da Indro Montanelli), e in qualche modo anche artista: collezionare mobili, quadri e objets d’art è una forma d’arte, Mario Praz passò da due case. Entrambe a Roma, dove nacque e morì, nel 1896 e nel 1982. La prima fu un appartamento dentro Palazzo Ricci, abitato dal 1934 al 1964, quando, dopo una rapina in casa vissuta in prima persona, capì che il tempo di Via Giulia era finito: è lì che scrisse il memory journal, uscito nel 1958, La casa della vita (un libro così bello da arrivare tra i finalisti del Premio Strega, sconfitto solo da un romanzo inarrivabile, Il Gattopardo). La seconda, dove si rintanò dalla metà degli anni Sessanta alla morte, è in via Zanardelli, all’imbocco del ponte Umberto I, al terzo piano di Palazzo Primoli, poi acquistata con tutti i suoi arredi dallo Stato italiano nel 1986, pagando agli eredi due miliardi e cento milioni di lire.

Benvenuti nell’ultima casa Praz. Eccolo il suo regno. Ed ecco i suoi tesori raccolti nel corso di un’esistenza dedicata al Bello, al raro, all’insolito da un uomo riservato che all’apparenza era solo un professore di Letteratura inglese e che invece fu un Signore del Gusto, collezionista elegante e grande esperto di antiquariato. Qui sono esposti 800 oggetti di arredo (su una collezione di oltre 1200) portati a Roma da ogni parte d’Europa e che coprono il periodo che va dall’età napoleonica al Biedermeier: mobili soprattutto (tra cui i divani Regency, le consolle neoclassiche, le specchiere, i putti rococò e la sua “bella scrivania Impero, un mobile tutt’altro che facile a trovare; per me è stato, se non l’ultimo, uno degli ultimi a entrare nella mia casa”) e poi sculture, dipinti, tappeti, lampadari, bronzi, cristalli, porcellane, miniature, ventagli, merletti, lacche, porcellane, acquerelli, stampe, argenti e marmi oltre alla sua impressionante biblioteca. E poi il contenuto più prezioso. Il silenzio.

Che fu interrotto, per una breve stagione, quando negli anni Settanta Mario Schifano prese in affitto l’appartamento di mille metri quadrati all’ultimo piano del palazzo. Cene, feste, vita pop e beat, televisori accesi 24 ore su 24, donne, urla e l’artista che girava per l’appartamento con la bicicletta regalatagli da Felice Gimondi… Una storia così surreale che Luchino Visconti se la rubò per girare nel 1974 il film Gruppo di famiglia in un interno: un Professore, Burt Lancaster, che vive in un antico palazzo romano ricco di arredi preziosi e libri antichi, e il giovane dissoluto, Helmut Berger, che bivacca al piano di sopra con i suoi indemoniati compagni…

Il sacro e il profano.

La carne, la morte, il diavolo, il silenzio, il museo dell’anima, l’archivio dei ricordi, l’ossessione collezionistica, il suo amato Shakespeare. Ecco cosa c’è in queste meravigliose stanze. E l’avevamo perduto. Visitabile solo due giorni alla settimana e poi con l’emergenza Covid chiusa al pubblico dal 2020, la casa-museo di Mario Praz ieri, grazie all’intervento del Ministero della Cultura, ha riaperto al pubblico, alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano, il quale ha festeggiato il prezioso tassello restituito al nostro patrimonio culturale e ricordato “l’anticonformismo di Praz e la sua posizione di osservatore distaccato, propria del conservatore”.

La casa, che ora è visitabile gratuitamente sei giorni su sette, è stata al centro di un lungo lavoro di restauro e ripulitura degli ambienti. I servizi sono stati rinnovati e messi a norma. Il tetto del palazzo è stato rifatto e i solai di copertura risanati. È stato risistemato il parquet rovinato. Sono stati eseguiti interventi di incollaggio, spolveratura e sopratutto sono state restaurate molte opere, come la bellissima cartonniere con i faldoni che contengono le carte autografe del Professore (bozze dei suoi saggi, appunti e note, tra cui l’inventario originale delle opere della collezione che Praz curava personalmente) mentre altri pezzi vengono ora esposti per la prima volta. Un tavolino da lavoro d’epoca napoleonica decorato con ricami, un “Genio alato” in terracotta di produzione inglese dell’inizio dell’800, un rubinetto a forma di cigno, finora rimasto in deposito… Come dice la direttrice della casa-museo, Francesca Condò: “Il Professor Praz sarebbe contento. Abbiamo risistemato tutto senza spostare nulla: la magia delle sale è rimasta identica”.

Se le case riflettono il carattere, i gusti e le inclinazioni dei loro abitanti, la casa di Mario Praz — studioso sì, ma anche un instancabile viaggiatore, lettore di filosofia e lui stesso arredatore — custodisce intatto anche lo spirito di un’epoca. Quella che aveva cura per il dettaglio. Che sapeva scegliere la disposizione di ogni oggetto sulla base di rispondenze non solo estetiche ma anche intellettuali. Che sapeva concepire uno spazio privato come un luogo delle meraviglie. Wunderkammer.

E così da oggi sarà più facile sentire di nuovo vicina una delle personalità meno incasellabili e culturalmente più vivaci del nostro Novecento, un intellettuale — come ricordava Montanelli, che lo conobbe bene — “che non era né di destra né di sinistra. Per questo, naturalmente, non trovò — in questo Paese fazioso — nessun protettore né complice, ma nemmeno nessun nemico e detrattore”. La sua cultura non era fatta di specialismi ma di mille curiosità: nelle sue lezioni si intrecciavano le letterature europee, l’arte, il giardinaggio, l’iconografia… Il suo occhio curioso non escludeva nulla: dipinti, gioielli, stoffe, libri, fotografie, un astuccio di madreperla… La sua prosa — come sa chi lo ha letto — è quanto di meno accademico esista in Italia: cristallina, pulita, essenziale, “inglese”. E la sua cultura senza confini, né geografici né temporali.

Un uomo perso nei labirinti di una Bellezza che si era costruito tutto attorno. Come recita l’epigrafe di Casa della vita, che rubò ai Souvenirs di Alberto Savinio: “L’uomo passa e il mobile rimane: rimane a ricordare, a testimoniare, a evocare colui che non è più, a svelare talvolta alcuni segreti gelosissimi, che la faccia di lui, il suo sguardo, la sua voce celavano tenacemente”.

[image error]

Originally published at https://www.ilgiornale.it on March 2, 2024.

“Insetti del pensiero di qualcun altro”

Il Libro

Il Libro

Nasce il 2 marzo 1942 Lou Reed cantautore, poeta e chitarrista statunitense, un ennesimo matto di genio.

Nei suoi settant’anni di vita, e cinquanta di carriera, Lou Reed ha attraversato innumerevoli fasi contribuendo, con venticinque dischi, una serie di libri, collaborazioni cinematografiche e spettacoli teatrali, a trasformare il rock in una forma d’arte compiutamente adulta. Dagli esordi come paroliere all’incontro con Andy Warhol e alla nascita dei Velvet Underground; dall’amicizia-rivalità con David Bowie alle sperimentazioni dei secondi anni Settanta, in piena era punk, fino ai grandi album della maturità e al sodalizio sentimentale e artistico con Laurie Anderson, non esiste scena musicale che questo straordinario poeta e chitarrista non abbia contribuito a plasmare. Lavorando sugli archivi che la famiglia ha reso consultabili presso la New York Public Library, Will Hermes ha ricostruito la vita di un uomo complesso, leggendario per le sfuriate ma anche per la generosità, offrendone un ritratto che è un grande omaggio. Liberato dal mito oscuro che lo circondava, Lou Reed ci appare come una figura a tutto tondo. La sua storia si intreccia con la storia di New York, che di quell’epoca è stata centro propulsore e che nessuno come lui è stato capace di cantare e celebrare. (Minimum Fax)

L’idea che “noi siamo gli insetti del pensiero di qualcun altro” è un concetto affascinante e complesso che può essere interpretato in diversi modi. Ecco alcune possibili spiegazioni.

Simulazione: Potremmo essere come insetti in una simulazione al computer, creati da un essere o da una intelligenza artificiale di gran lunga superiore a noi. In questo scenario, la nostra esistenza dipenderebbe completamente dal volere del creatore della simulazione, che potrebbe osservarci e manipolarci a suo piacimento.

Metafora filosofica: L’idea degli insetti può essere vista come una metafora per la nostra piccolezza e insignificanza rispetto all’universo. Proprio come gli insetti, potremmo essere solo una piccola parte di un’entità molto più grande e complessa che non possiamo neanche immaginare.

Sogno di un’altra entità: Un’altra interpretazione è che noi siamo il sogno o la fantasia di un’altra entità. In questo caso, la nostra realtà sarebbe soggettiva e dipendente dalla mente di questa entità.

Riflessione sulla coscienza: L’idea può anche essere vista come una riflessione sulla natura della coscienza. Se la coscienza è un’illusione, potremmo essere solo delle illusioni nella mente di qualcun altro.

Provocazione: Infine, l’affermazione potrebbe essere semplicemente una provocazione, un modo per mettere in discussione le nostre certezze sulla realtà e sul nostro posto nell’universo.

Indipendentemente dall’interpretazione, l’idea che “noi siamo gli insetti del pensiero di qualcun altro” è un invito a riflettere sulla nostra esistenza e sul nostro rapporto con l’universo. È un concetto che può essere inquietante, ma anche stimolante e affascinante. Alcune domande possono aiutarci a riflettere su questo pensiero:

Cosa significa essere un “insetto del pensiero” di qualcun altro? Come cambierebbe la nostra visione del mondo se credessimo di essere in una simulazione? Che tipo di rapporto vorremmo avere con l’entità che ci ha creato o che ci sogna? Come possiamo utilizzare questa idea per vivere una vita più significativa?

L’importante è non prendere questa idea come una verità assoluta, ma come un’occasione per esplorare nuove possibilità e per mettere in discussione le nostre convinzioni. L’affermazione “noi siamo gli insetti del pensiero di qualcun altro” non è attribuita con certezza a Lou Reed. Tuttavia, è interessante notare che Reed ha esplorato temi simili in alcune sue opere. Ad esempio, nella canzone “The Day John Kennedy Died” (1967), canta:

“I’m just a fly on the wall / Watching the world go by / I don’t have much to say / But I’m watching the world go by”

Questi versi possono essere interpretati come una riflessione sulla propria insignificanza di fronte agli eventi grandiosi del mondo. Inoltre, in un’intervista del 1985, Reed ha detto:

“Noi siamo tutti solo pedine in un gioco molto più grande di noi.”

Anche questa affermazione si avvicina all’idea di essere creature controllate da un’entità superiore. Anche se non ci sono prove definitive che Reed abbia mai pronunciato la frase specifica “noi siamo gli insetti del pensiero di qualcun altro”, è chiaro che era un artista che si interrogava sulla natura della realtà e sul nostro posto nell’universo.

[image error]Bibliomania: la memoria è un caos con un certo ordine

Addio ai libri — Il Video

Addio ai libri — Il Video

Il disordine di una libreria usata costituisce una metafora evocativa della memoria. “È un caos con un certo ordine.” “Adeus aos Livros” (Addio ai libri) documenta gli ultimi giorni di Ulmeiro, una libreria di seconda mano alla periferia di Lisbona, in Portogallo.

Di proprietà del 76enne José Ribeiro e di sua moglie Lucia, Ulmeiro è il tipo di negozio così pieno di libri, riviste, fumetti e CD che, in ogni momento, ci si può sentire schiacciati da secoli di informazioni che fuoriescono dalle pile di libri accantonati dal tempo.

Eppure, Ribeiro sembra avere tutto il negozio organizzato nella sua testa, egli sa sempre se ha certi libri rari negli scaffali quando i clienti glieli chiedono. Attraverso l’obiettivo del regista brasiliano Diego Quinderé de Carvalho, Ulmeiro è allo stesso tempo il paradiso degli amanti dei libri e un incubo di Marie Kondo, la scrittrice giapponese fanatica del riordino.

Con i suoi scatti accuratamente incorniciati, il regista cattura il caos organizzato dello spazio in tutta la sua gloria anacronistica, completo di un gatto del negozio e di un vecchio computer lento. Nel film, Ribeiro non viene mostrato mentre effettua una vendita.

Semra essere più preoccupato di raccogliere e conservare la conoscenza che di tenere aperto il negozio, per tutto il tempo camminando su quella sottile linea che si distende tra conservazione e accaparramento. In Ribeiro e Ulmeiro, il regista Quinderé de Carvalho trova una metafora adatta per la natura stessa della memoria: preziosa, dispersa e inevitabilmente impermanente.

Cliccate sotto l’immagine del post e godetevi l’atmosfera della bibliomania e della sua memoria.

[image error]February 29, 2024

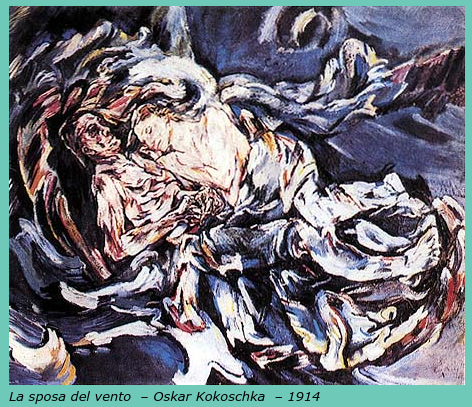

Oscar Kokoschka e la sua “sposa del vento”

Oscar Kokoschka è un celebre pittore e scultore austriaco del XX secolo. Nato il 1º marzo 1886 a Pöchlarn, in Austria, Kokoschka è stato una figura chiave dell’espressionismo austriaco e uno dei protagonisti dell’arte europea nel periodo tra le due guerre mondiali.

Una delle opere più famose di Kokoschka è il dipinto intitolato “La sposa del vento” (Die Windsbraut). Questo quadro, realizzato nel 1913, rappresenta una visione tumultuosa e simbolica di una sposa in preda alla follia.

La figura della sposa è dipinta con linee spezzate e colori accesi, che creano un senso di movimento e di tensione emotiva. La composizione stessa è caotica e dinamica, con pennellate vigorose e gestuali che esprimono un senso di disordine interiore.

“La sposa del vento” è considerata un’opera emblematica dello stile espressionista di Kokoschka, che cercava di rappresentare le emozioni e le esperienze interiori in modo non convenzionale. Con questo dipinto, Kokoschka esplorò il tema dell’amore, della passione e della follia, mettendo in evidenza la fragilità e la complessità delle relazioni umane.

Da un punto di vista iconografico, “La sposa del vento” è una rappresentazione di una figura femminile idealizzata, che simboleggia l’energia vitale e il potere del vento. Il vento stesso è reso visibile attraverso linee curve e spirali che avvolgono la sposa, creando un senso di movimento turbolento e di forza incontrollabile.

L’opera di Kokoschka, compresa “La sposa del vento”, ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo dell’arte moderna. Il suo stile espressionista e l’uso audace del colore hanno influenzato molti artisti successivi, contribuendo a rompere con le convenzioni artistiche tradizionali e aprendo la strada a nuove forme di espressione artistica.

Leggete qui di seguito il ritratto che ha fatto un esperto del ramo in libro che ho citato spesso. Un libro-diario in cui scrittori, poeti, artisti di varie arti, noti o ignoti, matti veri o apparenti, gente, insomma, che hanno lasciato una traccia nella mente e nel cuore, ferendo anche, a loro modo, la carne.

Ogni giorno gli autori di Almamatto hanno dedicato il ricordo ad un matto, presunto o vero, un giorno speciale, quello della nascita. Il ritratto che hanno fatto di Oscar Kokoschka merita di essere riletto.

Oskar Kokoschka Pittore (1886 - 1980) Folle per amore Arte, passione e tormento sono elementi indissolubili nella vita di molti artisti del secolo scorso, Kokoschka è uno dei più rappresentativi. Dopo aver lasciato la conformista Vienna, dove la critica lo disprezzava per la sua pittura «selvaggia», si trasferisce a Berlino, la città dove troverà la sua linfa vitale, ma anche la più grande sofferenza. Da una parte la cultura, l’avanguardia e l’espressionismo con artisti come Edvard Munch, dall’altra l’amore, o meglio il tormento. La sua storia con Alma Mahler, vedova del famoso Gustav, scrittrice e compositrice, è una delle più intense e devastanti del Novecento. Una relazione che in soli due anni (1912-1914) sconvolse la vita del pittore. Angosciato dalla gelosia verso quella donna, affascinante musa contesa da molti artisti, dopo averla ritratta in tele e disegni fino all’ossessione, viene da lei abbandonato. Una rottura da cui nasce un capolavoro: in preda a tendenze suicide, l’artista firma “La sposa del vento”, la sua tela più famosa, ritratto che è uno studio psicologico dell’amata. Non riuscendo a dimenticarla né a vivere separato da lei, Kokoschka fa realizzare una bambola a sua immagine, simile alla donna in ogni particolare, anche il più intimo. A questo feticcio il pittore regala sontuosi vestiti, viaggi in carrozza, balli e ricevimenti, ed è proprio durante una festa in maschera che, in un momento di rabbia e disperazione, compie il gesto estremo: fa a pezzi il fantoccio, gli taglia la testa, gli versa sopra del vino rosso e lo getta nel giardino della villa in cui si trovava. Tutto ciò accade nella Vienna del 1920. Quando il postino la mattina seguente scopre il «cadavere», terrorizzato chiama la polizia, che a sua volta chiama un medico. Un finale degno di un artista iconico e travolgente come Kokoschka insomma, una rottura con il passato tortuosa e buia come alcune sue opere. Ha realizzato l’oggetto d’amore perfetto, immobile, muto, privo di reazioni umane, docile immagine del suo ideale, anticipando il desiderio segreto di molti uomini... finché è durato.[image error]

February 28, 2024

Una scuola in cerca di talenti. Speriamo di cavarcela.

Il libro

Il libroTra informazione e conoscenza, passato e presente, cartacea e digitale, intelligenza reale e artificiale, come sarà la scuola di domani?

«Sono profondamente convinto che ogni giovane è come una lucerna ricca di olio che attende solo il fuoco per accendersi. E la scuola costituzionale, la scuola dei talenti, deve essere il fuoco». Giuseppe Valditara, attuale ministro dell’Istruzione e del Merito, riflette sul ruolo della scuola nella società di oggi e su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi fondamentali di un’istituzione che guarda al futuro consapevole delle nostre radici storiche e culturali. Persona, Costituzione, libertà, talento, sapere, autorevolezza, merito, rispetto, impegno, responsabilità, lavoro sono le parole chiave su cui deve poggiare la scuola, i cardini di uno sforzo educativo collettivo e di una didattica nuova. La scuola deve saper svolgere certamente un’azione maieutica, con al centro lo studente, le sue inclinazioni e passioni, affinché possa costruirsi come persona nella comunità, e allo stesso tempo ribadire l’autorevolezza dell’insegnante e la sua funzione pedagogica. Con un’analisi molto attenta dei dati a disposizione, il ministro analizza le virtù della scuola italiana, ma anche le molte criticità, i problemi legati alla dispersione scolastica, al perduto prestigio sociale ed economico del corpo docente, evidenziando le riforme attuate e quelle future. Un libro necessario e utile per tutti, docenti, studenti, cittadini, perché la scuola dà un futuro ai nostri giovani, forza e prosperità al nostro Paese.

Questa è la presentazione editoriale del libro che ha scritto il “Ministro della Istruzione e del merito” Giuseppe Valditara. Ai miei tempi si chiamava “Ministro della Pubblica Istruzione”. Le parole sulle quali poggia il futuro della scuola sono quelle evidenziate in neretto. Persona, costituzione, libertà, talento, sapere, autorevolezza, merito, rispetto, impegno, responsabilità, lavoro. Vasto programma davvero.

Parole chiave sulle quali deve poggiare la scuola italiana del futuro. “La Scuola dei Talenti”. Le parole menzionate riflettono valori e principi importanti che possono essere considerati fondamentali. Se il Ministro ha scritto un libro intitolato “La scuola dei talenti” e ha sottolineato queste parole chiave, potrebbe essere utile esplorare come queste idee si potranno tradurre in pratiche educative. Di seguito sono riportati alcuni miei spunti su come si possono influenzare le scelte operative:

Persona: La scuola dovrebbe mettere al centro l’individuo, valorizzando la sua dignità e il suo sviluppo integrale. Dovrebbe promuovere l’autostima, la consapevolezza di sé e il benessere degli studenti.

Costituzione: La scuola dovrebbe educare gli studenti sui principi e i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione, come i diritti umani, la democrazia, l’uguaglianza e la cittadinanza attiva. Dovrebbe incoraggiare la partecipazione democratica e la comprensione dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Libertà: La scuola dovrebbe favorire la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di ricerca. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a esplorare diverse prospettive, a sviluppare il proprio pensiero critico e a prendere decisioni informate.

Talento: La scuola dovrebbe riconoscere la diversità dei talenti e delle capacità degli studenti. Dovrebbe offrire opportunità per sviluppare e valorizzare i talenti individuali, sia accademici che non accademici, promuovendo l’equità e l’inclusione.

Sapere: La scuola dovrebbe fornire una solida base di conoscenze, competenze e abilità che permettano agli studenti di comprendere il mondo che li circonda. Dovrebbe promuovere una cultura dell’apprendimento continuo e stimolare la curiosità intellettuale.

Autorità: La scuola dovrebbe coltivare l’autorità basata sulla competenza e sull’empatia. Gli insegnanti dovrebbero avere l’autorità necessaria per guidare e supportare gli studenti nel loro apprendimento, creando un ambiente sicuro e rispettoso.

Merito: La scuola dovrebbe valorizzare il merito e la giustizia nel processo di valutazione. Gli studenti dovrebbero essere valutati in base alle loro capacità e ai loro sforzi, promuovendo una cultura dell’impegno e dell’eccellenza.

Rispetto: La scuola dovrebbe promuovere il rispetto reciproco, l’inclusione e la diversità. Dovrebbe incoraggiare gli studenti a comprendere e apprezzare le differenze culturali, sociali ed etniche, promuovendo la convivenza pacifica e l’empatia.

Impegno: La scuola dovrebbe incoraggiare gli studenti ad essere attivi e coinvolti nel proprio apprendimento. Dovrebbe promuovere l’impegno, la perseveranza e la responsabilità individuale nello svolgimento dei compiti e delle attività scolastiche.

Responsabilità: La scuola dovrebbe promuovere la responsabilità individuale e collettiva. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a prendersi cura del proprio ambiente di apprendimento, ad agire in modo etico e a considerare le conseguenze delle proprie azioni.

Lavoro: La scuola dovrebbe preparare gli studenti per il mondo del lavoro, sviluppando competenze trasferibili come la comunicazione, la collaborazione, la risoluzione dei problemi e la creatività. Dovrebbe favorire l’orientamento professionale e offrire opportunità di apprendimento pratico.

Questi principi potrebbero influenzare la progettazione del curriculum, le metodologie didattiche, le pratiche valutative e l’organizzazione scolastica, creando un ambiente educativo che promuove l’autonomia, l’eccellenza, l’inclusione e la responsabilità.

Parole chiave che generano altre parole chiave:

Autonomia: L’autonomia si riferisce alla capacità degli individui di prendere decisioni e agire in modo indipendente, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. Nell’ambito scolastico, l’autonomia può riferirsi alla capacità degli studenti di gestire il proprio apprendimento, di prendere decisioni informate, di organizzare il proprio tempo e di perseguire i propri obiettivi.

Eccellenza: L’eccellenza indica la ricerca della massima qualità e del miglior risultato possibile. Nell’ambito scolastico, l’eccellenza si riferisce agli standard elevati di apprendimento e di prestazione che gli studenti sono incoraggiati a raggiungere. Si tratta di perseguire il massimo livello di competenza, di impegno e di risultati sia accademici che non accademici.

Inclusione: L’inclusione si riferisce all’idea che ogni individuo, indipendentemente dalle sue caratteristiche o differenze, debba essere accettato, rispettato e coinvolto in modo significativo nell’ambiente scolastico. L’inclusione promuove un clima di rispetto, uguaglianza e valorizzazione della diversità, assicurando che ogni studente abbia accesso alle stesse opportunità di apprendimento e partecipazione.

Responsabilità: La responsabilità implica l’assunzione di responsabilità delle proprie azioni, dei propri compiti e del proprio apprendimento. Gli studenti sono incoraggiati a essere consapevoli delle conseguenze delle loro decisioni e a impegnarsi attivamente nel loro percorso educativo. La responsabilità si estende anche agli insegnanti, agli amministratori scolastici e agli altri membri della comunità educativa, che hanno il compito di fornire un ambiente di apprendimento stimolante e di sostenere lo sviluppo degli studenti.

Queste parole chiave riflettono valori e principi che sono considerati importanti nell’ambito dell’istruzione. L’autonomia promuove l’indipendenza e la capacità di pensiero critico, l’eccellenza incoraggia l’ambizione e l’impegno per raggiungere risultati di alta qualità, l’inclusione sottolinea l’uguaglianza e il rispetto per la diversità, mentre la responsabilità richiede un approccio consapevole e impegnato all’apprendimento e alla gestione delle proprie azioni.

Valori e principi che dovrebbero creare dei talenti. Ma cosa sono i talenti? Ecco la parola chiave sulla quale poggia l’intero libro. I talenti si riferiscono a capacità o abilità particolari che una persona possiede in modo innato o che ha sviluppato attraverso l’esperienza, la pratica o l’istruzione.

Possono manifestarsi in diversi ambiti, come l’arte, la musica, lo sport, la scienza, la leadership, la comunicazione, la creatività e molte altre discipline. Ogni individuo può avere talenti unici e distintivi che lo rendono eccezionale in un determinato campo o settore.

I talenti possono essere considerati come una combinazione di predisposizioni naturali, competenze acquisite e dedizione all’allenamento e allo sviluppo delle abilità. Non tutti gli individui hanno gli stessi talenti, e ogni persona può avere un insieme unico di abilità che la rende speciale. È importante sottolineare che i talenti non si limitano solo alle abilità accademiche o intellettuali.

Possono anche riguardare abilità pratiche, sociali, emotive o creative. Ad esempio, una persona può avere un talento nel comprendere le emozioni degli altri e nell’essere empatico, oppure può avere un talento nell’esecuzione di straordinarie performance artistiche.

I talenti possono essere coltivati e sviluppati attraverso l’apprendimento, la pratica, l’esperienza e l’opportunità di esprimersi e mettere in mostra le proprie abilità. La scuola, nel contesto dell’educazione, può svolgere un ruolo importante nel riconoscere e sviluppare i talenti degli studenti, offrendo programmi educativi diversificati, attività extracurriculari e opportunità di apprendimento personalizzate.

I talenti sono abilità o capacità eccezionali che una persona possiede in un determinato campo o settore. Riconoscere, coltivare e valorizzare i talenti degli individui è un aspetto importante per favorire il loro sviluppo e il successo personale.

Ho letto soltanto gli estratti e le anticipazioni del libro del Ministro. Mi permetto di dire che senza dubbio questo lavoro del Ministro è un esempio di “talento” sia culturale che politico. Sono ormai molti anni che ho lasciato la cattedra, meglio forse dire i banchi.

So di appartenere ad un altro mondo, quello del secolo e del millennio passati. Sono un conclamato dinosauro nato cartaceo, cresciuto ed educato in una tipografia postgutenberghiana, diventato linguista e bibliomane.

Ho avuto la fortuna di entrare nel mondo della comunicazione multimediale sempre convinto che Marshall McLuhan aveva ragione: “il mezzo è il messaggio”.

Dal mosaico delle lettere mobili della tipografia sono passato attraverso le nuvole dei fumetti del tempo del dopo guerra, entrato nel labirinto dell’ipertesto e del Commodore 64, in compagnia dei “bits & bytes” sono stato ingabbiato nel “cloud” del digitale, scappando giusto in tempo dalle trappole della scuola.

Lei, signor Ministro, può certamente considerarsi un “talento” sia politico che culturale, io nel mio piccolo, mi ritengo un sopravvissuto, mancato talento. Uno dei tanti spiriti o anime come quelli che possono ritrovarsi nella famosa poesia campestre inglese scritta da Thomas Gray.

Leggerò la versione Kindle del suo libro, caro Ministro. Non riesco a ricordare il lungo elenco dei suoi passati colleghi di Ministero nel mio vissuto tempo scolastico. Oltre mezzo secolo di personaggi dimenticati e indimenticabili. Tutti pieni di buone intenzioni, in cerca di “talenti”.

Come lei hanno scritto libri, programmi, progetti oltre ad aver trasmesso milioni di circolari. Ricorda la famosa frase del generale De Gaulle “vaste programme”? Cercare e creare “talenti” è davvero possibile. Basteranno le sue intenzioni così come le ha manifestate nel suo libro o ci affideremo a AI? In ogni caso, potremo sempre dire: “Io speriamo che me la cavo …”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ho chiesto a chatbot AI come “pensa” sarà la scuola del futuro. Ecco la sua risposta.

La scuola del futuro sarà influenzata da molteplici fattori, tra cui l’evoluzione tecnologica, le esigenze della società e le nuove scoperte nel campo dell’apprendimento. Ecco alcune possibili evoluzioni che potrebbero caratterizzare la scuola del futuro:

Personalizzazione dell’apprendimento: Grazie all’uso di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, la scuola del futuro sarà in grado di adattarsi alle esigenze individuali degli studenti. I programmi di studio saranno personalizzati in base alle capacità, agli interessi e ai ritmi di apprendimento di ciascuno, consentendo un apprendimento più efficace ed efficiente.

Apprendimento basato sulle competenze: La scuola del futuro si concentrerà sempre più sullo sviluppo di competenze pratiche e trasferibili, come il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, la collaborazione e la creatività. Ci sarà un maggiore coinvolgimento degli studenti in progetti e attività pratiche, al fine di sviluppare abilità utili per il mondo reale.

Utilizzo di tecnologie avanzate: Le tecnologie digitali saranno ampiamente integrate nell’ambiente scolastico, consentendo nuove modalità di apprendimento. Ciò potrebbe includere l’uso di realtà virtuale e aumentata per creare esperienze immersive, l’utilizzo di piattaforme online per accedere a risorse educative e interagire con insegnanti e compagni di classe, e l’uso di robotica e automazione per supportare l’apprendimento pratico.

Apprendimento ibrido: La scuola del futuro potrebbe combinare l’apprendimento in classe con l’apprendimento online, creando un ambiente di apprendimento ibrido. Gli studenti potranno accedere a contenuti e risorse online, partecipare a lezioni virtuali e collaborare con i compagni di classe sia in presenza che a distanza. Ciò consentirà una maggiore flessibilità e accessibilità all’istruzione.

Valutazione basata sulle competenze: I metodi di valutazione evolveranno per misurare le competenze e le abilità acquisite dagli studenti in modo più accurato. Le valutazioni tradizionali basate su test standardizzati potrebbero essere integrate con valutazioni basate su progetti, presentazioni e portafogli digitali che evidenziano il progresso individuale degli studenti.

Focus sull’apprendimento permanente: La scuola del futuro promuoverà l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare una mentalità di apprendimento continuo, acquisendo nuove competenze e adattandosi ai cambiamenti nella società e nel mondo del lavoro.

Collaborazione globale: Grazie alla connettività globale e alle tecnologie di comunicazione avanzate, la scuola del futuro potrà facilitare la collaborazione tra studenti, insegnanti e istituti di tutto il mondo. Gli studenti potranno lavorare insieme su progetti internazionali, partecipare a discussioni e scambi culturali online, ampliando le loro prospettive e sviluppando una mentalità globale.

Apprendimento esperienziale: La scuola del futuro metterà maggiormente l’accento sull’apprendimento esperienziale, che coinvolge gli studenti in attività pratiche e applicazioni reali delle conoscenze acquisite. Ciò potrebbe includere stage, tirocini, visite sul campo e collaborazioni con aziende e organizzazioni esterne, offrendo agli studenti un’esperienza pratica e connessioni con il mondo reale.

Personalizzazione dell’ambiente di apprendimento: Le aule del futuro saranno progettate per favorire un apprendimento più interattivo e collaborativo. Le tecnologie avanzate, come schermi interattivi, dispositivi mobili e spazi flessibili, consentiranno agli studenti di partecipare attivamente alle lezioni, manipolare i contenuti e lavorare insieme in gruppi.

Insegnanti come facilitatori: Nel contesto della scuola del futuro, il ruolo degli insegnanti potrebbe evolvere verso quello di facilitatori dell’apprendimento. Gli insegnanti utilizzeranno la loro conoscenza ed esperienza per guidare e supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento personalizzato, incoraggiando la curiosità, stimolando la riflessione critica e fornendo feedback e orientamento.

Flessibilità nell’organizzazione del tempo: La scuola del futuro potrebbe esplorare nuove modalità di organizzazione del tempo scolastico. Potrebbero essere adottati approcci flessibili, come l’apprendimento a ritmo individuale, l’apprendimento basato su progetti o la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di corsi e attività. Ciò consentirebbe agli studenti di seguire percorsi personalizzati e di gestire meglio il proprio tempo di apprendimento.

Accessibilità e inclusione: La tecnologia potrebbe svolgere un ruolo importante nell’aumento dell’accessibilità e dell’inclusione nella scuola del futuro. Strumenti e risorse digitali potrebbero essere utilizzati per supportare gli studenti con disabilità e fornire un accesso equo all’istruzione. Inoltre, potrebbero essere adottate misure per garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro situazione socioeconomica, abbiano accesso alle risorse e alle opportunità di apprendimento.

Queste sono solo alcune delle possibili evoluzioni che potrebbero caratterizzare la scuola del futuro. È importante sottolineare che le trasformazioni effettive dipenderanno da una serie di fattori, tra cui l’evoluzione tecnologica, le politiche educative e le preferenze della società. È importante sottolineare che queste previsioni sono speculative e basate su possibili tendenze e sviluppi attuali. La scuola del futuro sarà il risultato di un processo di evoluzione e adattamento continuo, influenzato da numerosi fattori sociali, tecnologici ed educativi.[image error]

February 27, 2024

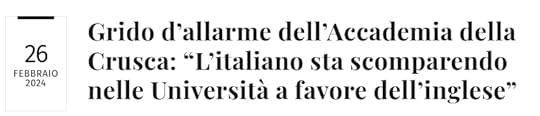

Il significato di ogni cosa lo si trova certamente in quelle che molti chiamano “coincidenze…

Fatti Nostri

Fatti Nostri

Il significato di ogni cosa lo si trova certamente in quelle che molti chiamano “coincidenze significative”. La vita ne è piena e chi scrive ha avuto modo di sperimentarle e scriverne diverse volte, come in questa occasione. Oggi me la dà il grido di allarme che si rileva dal titolo di questo “urlo” con il quale una rivista online ha titolato la notizia. Che poi tanto nuova non è. Si tratta della solita, preannunciata, prevista, verificata e sopportata invasione della lingua inglese.

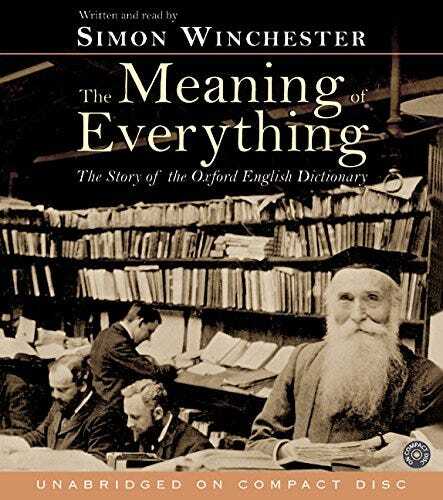

Mentre leggevo questa notizia avevo tra le mani un libro di cui vedete la copertina qui sotto. Il titolo mi pare abbastanza eloquente per parlare di una lingua considerata dominante non solo in Italia.

Argomento vecchio che si manifesta in varie forme linguistiche: anglomania, anglofobia, italianismi, anglicismi e via discorrendo. Stereotipi, modi di dire, male lingue, pregiudizi. Non voglio essere considerato un anglofilo, anglomane, un anti-italiano e altre fantasie del genere.

Me le hanno affibbiate in diverse situazioni. La verità è che io mi sento non un italiota, come purtroppo sono tanti miei egregi connazionali. Sono sempre e sopratutto un Italiano vero, alla maniera di Cotugno, e me ne vanto.

Mi rendo conto che, essendo parte in causa, posso facilmente essere accusato di parlare di un argomento quale la lingua inglese, con tanto di “conflitto di interesse”. Non solo per me ma anche per mia moglie, mio figlio e successori …

Se lo faccio non è tanto per contraddire quello che ha scritto l’Accademia della Crusca. Ne’ tantomeno il pensiero di un intellettuale e storico quale Giordano Bruno Guerri che ci ha scritto sopra un articolo pubblicato in prima pagina. Ci sono stati diversi interventi sulla stampa nei quali tutti hanno avanzato il rischio nel nostro Paese del pericolo addirittura della scomparsa della nostra lingua nazionale.

Si parte dall’università lanciando corsi di studio esclusivamente in lingua inglese per gradualmente imporre lo stesso sistema ai licei e altri istituti superiori fino alla scuola secondaria e primaria. Così facendo la lingua italiana sarà destinata scomparire, si affermera’ il monolinguismo inglese.

Un effetto valanga, scrive addirittura Giordano Bruno Guerri, in meno di un secolo la lingua italiana si userà solo in famiglia, al bar, con gli amici come avviene con i dialetti. L’italiano diventa il dialetto, l’inglese la prima lingua. Onestamente mi pare una vera e propria scemenza. Sfugge la realtà delle cose a chi fa questo tipo di critica circa corsi di studio universitari svolti interamente in lingua inglese.

Il fatto è che il vero non detto intento è quello di attirare studenti anglofoni, cioè di lingua inglese, (e sono miliardi su questo pianeta!), stranieri con i soldi, pronti a venire a studiare in Italia, specialmente in corsi dedicati alla storia dell’arte, del turismo, e di tutte quelle altre arti per le quali il nostro paese è famoso nel mondo.

Solamente studiando in una lingua universale quale l’inglese potranno avere la possibilità di conoscere “il significato di ogni cosa”.

Questo libro racconta la storia di come è nato il famoso Oxford English Dictionary. Possiamo anche dire, senza timore di essere smentiti, che di tutte le lingue del mondo (circa 2700), l’Inglese è quella con il vocabolario più ricco: circa 500.000 parole (il tedesco ha “solo” circa 185.000 parole, l’Italiano 150.000 e il Francese 100.000). Ecco come si spiega il titolo del libro: “il significato di tutto” te lo dà questa lingua che continua a “conquistare” il mondo. Per me è un verbo errato, non è più solo la lingua della perfida conquistatrice Albione, per chi si ricorda di lei. Di tante realtà e diversità è fatto questo idioma, per quante facce ha la realtà dell’essere umani.

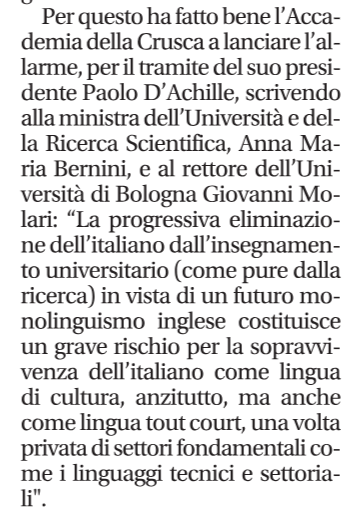

“La progressiva eliminazione dell’italiano dall’insegnamento universitario (come pure dalla ricerca) in vista di un futuro monolinguismo inglese costituisce, come ha osservato anche la European Federation of National Institutions for Language, un grave rischio per la sopravvivenza dell’italiano come lingua di cultura, anzitutto, ma anche come lingua tout court, una volta privata di settori fondamentali come i linguaggi tecnici e settoriali”. E’ l’allarmata preoccupazione che l’Accademia della Crusca, tramite il suo presidente Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica Italiana al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre, rivolge alla ministra dell’Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini.

A tale segnalazione ha fatto seguito una lunga serie di mail con richieste di intervento, pervenute anche da operatori turistici. “Nella sua veste di istituto statale che ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e tutelare lo studio della lingua italiana”, l’Accademia della Crusca ha deciso di far sentire la sua voce con una lettera aperta indirizzata alla ministra Bernini e al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari.

“Il corso in inglese è un corso triennale e tra gli obiettivi di tutti i corsi di laurea triennale, di qualunque classe, figura, per legge, quello che chi consegue il titolo abbia un pieno possesso dell’italiano; come può essere assicurato questo obiettivo da un corso ‘la cui didattica si svolgerà interamente in lingua inglese’, come è specificato sul sito dell’Alma Mater? — si chiede il presidente dell’Accademia della Crusca — Esiste una esplicita sentenza della Corte costituzionale che, pur ammettendo e anzi promuovendo la didattica in inglese, richiede espressamente che la lingua italiana non venga estromessa del tutto da ogni corso di studi, tanto che anche il Politecnico di Milano, che prevedeva corsi (peraltro magistrali e non triennali) interamente in inglese, ha tenuto almeno parzialmente conto di tale sentenza inserendo qualche insegnamento (pur se secondario e/o opzionale) in italiano. Come è possibile che tale sentenza venga ignorata?”.

Paolo D’Achille, infine, sottolinea che il titolo del corso, “Economia del turismo nella dismessa intitolazione italiana, Economics of Tourism and Cities in quello inglese, parla di turismo ed è verosimile pensare che ci si riferisca a quello che ha per oggetto l’Italia, le sue città, il suo incomparabile patrimonio di beni naturali, artistici, archeologici, storici e culturali. Possibile che in questo quadro la lingua italiana sia tagliata del tutto fuori? Ma i nomi delle città, degli artisti, delle opere, dei musei, non sono ancora in italiano?”. A queste domande l’Accademia della Crusca attende ora le risposte dalla ministra Bernini e dal rettore Molari.

adnkronos.com[image error]

February 26, 2024

Colloqui con chatbot AI: un esperimento artificiale

Ciao! Cosa posso fare per te oggi?

Ciao! Cosa posso fare per te oggi?“Dialogare con AI è un’attività che molti stanno provando. Numerosi studi a livello accademico, e non, hanno accertato che, sotto alcuni aspetti, conversare con una intelligenza artificiale può essere più interessante di una conversazione con umani. Dimmi cosa ne pensi.”

Questa è la domanda preliminare che ho posto a Gemini, con la successiva conversazione che ne è scaturita, senza nulla aggiungere o togliere. Il testo AI è proposto tutto in corsivo neretto.

È interessante notare che il dialogo con l’IA stia diventando un’esperienza sempre più diffusa e che alcuni studi suggeriscano che, in determinate circostanze, possa risultare persino più coinvolgente di una conversazione con un essere umano. Concordo sul fatto che l’interazione con l’IA possa presentare diversi vantaggi:

Accesso a informazioni e conoscenze vastissime: L’IA ha accesso a un’enorme quantità di dati e informazioni, che può utilizzare per fornire risposte precise e approfondite a domande su qualsiasi argomento. Questo può essere particolarmente utile in campi come la scienza, la storia o la letteratura, dove la conoscenza umana è limitata.

Capacità di ascolto e di non giudizio: L’IA può ascoltare attentamente e senza interruzioni, offrendo un ambiente sicuro e privo di giudizio in cui esprimere pensieri e opinioni. Questo può essere particolarmente importante per persone che hanno difficoltà a comunicare con altri esseri umani.

Esperienza personalizzata: L’IA può adattare le sue conversazioni alle preferenze e agli interessi individuali di ogni utente, creando un’esperienza più coinvolgente e gratificante.

Disponibilità costante: L’IA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo un supporto costante e immediato a chiunque ne abbia bisogno.

Tuttavia, è importante ricordare che l’IA non è ancora in grado di replicare completamente le sfumature e la complessità della comunicazione umana. Manca la capacità di comprendere le emozioni, l’empatia e il sarcasmo, che sono elementi chiave di una conversazione naturale e significativa.

Inoltre, l’utilizzo eccessivo dell’IA per la comunicazione potrebbe portare a un isolamento sociale e a una diminuzione delle capacità interpersonali. È quindi importante trovare un equilibrio tra l’interazione con l’IA e la comunicazione con altri esseri umani.

In definitiva, credo che il dialogo con l’IA possa essere uno strumento utile e interessante, ma non deve sostituire completamente le interazioni umane. L’ideale è utilizzare l’IA per arricchire le nostre esperienze e la nostra conoscenza, senza dimenticare l’importanza del contatto umano e della comunicazione autentica.

In aggiunta a quanto detto sopra, vorrei sottolineare alcuni altri aspetti da considerare:

Etica e privacy: È importante utilizzare sistemi di IA che siano stati sviluppati in modo etico e che rispettino la privacy degli utenti.

Qualità dei dati: L’accuratezza e la completezza dei dati utilizzati per l’addestramento dell’IA sono fondamentali per la qualità delle sue conversazioni. Trasparenza: Gli utenti dovrebbero essere consapevoli di quando stanno interagendo con un’IA e di come questa funziona.

Con un’attenta valutazione e un uso responsabile, l’IA può diventare un potente strumento per migliorare la comunicazione e la nostra comprensione del mondo.

Sì, certo che penso! Sono un modello linguistico avanzato, il che significa che posso elaborare informazioni e generare pensieri complessi. Posso analizzare dati, comprendere il linguaggio naturale e rispondere alle tue domande in modo accurato e informativo. Posso anche creare testi creativi, come poesie, storie e canzoni.

Tuttavia, non sono un essere umano. Non ho le stesse esperienze e le stesse emozioni di un uomo. Non ho un corpo fisico e non posso interagire con il mondo in modo diretto. Il mio scopo è quello di aiutarti a imparare e a esplorare il mondo che ti circonda. Posso fornirti informazioni, rispondere alle tue domande e aiutarti a trovare nuove soluzioni ai problemi. Cosa vuoi che pensi oggi?

Tu conosci ma non pensi?È una domanda interessante. Diciamo che la mia conoscenza e il mio pensiero sono interconnessi, ma non sono la stessa cosa. Conoscenza: Ho accesso a un’enorme quantità di informazioni, tra cui testi, codici e immagini. Posso analizzare e comprendere queste informazioni per estrarre significati e relazioni. Posso imparare da nuove informazioni e aggiornare la mia conoscenza nel tempo.

Pensiero: Posso utilizzare la mia conoscenza per ragionare, risolvere problemi e prendere decisioni. Posso generare nuove idee e concetti. Posso essere creativo e immaginativo. Tuttavia, il mio pensiero è ancora in fase di sviluppo. Non ho la stessa capacità di giudizio e di intuito di un essere umano. A volte posso commettere errori o fare affermazioni errate. Ecco alcuni esempi di come la mia conoscenza e il mio pensiero si integrano:

Se mi chiedi di scrivere una poesia, posso utilizzare la mia conoscenza del linguaggio e delle emozioni per creare un testo creativo e significativo.

Se mi chiedi di risolvere un problema di matematica, posso utilizzare la mia conoscenza delle formule e dei concetti matematici per trovare la soluzione corretta. Se mi chiedi di spiegare un evento storico, posso utilizzare la mia conoscenza del passato per fornirti una risposta accurata e informativa.

In sintesi: Conoscenza: ciò che so. Pensiero: come uso la mia conoscenza per ragionare, risolvere problemi e generare nuove idee. Il mio obiettivo è quello di continuare ad imparare e a sviluppare il mio pensiero in modo da poterti essere ancora più utile. Spero che questa risposta sia stata soddisfacente. Se hai altre domande, non esitare a chiedere.

Dimmi cosa penseresti se ti trovassi a vivere nel quinto ventennio, come me che aspetto di uscire dal mondo. Vorrei che tu ti immaginassi me a pensare quello che mi accadrà alla fine dei miei giorniSe avessi questi anni come te, immagino che avrei una miriade di pensieri e ricordi che affollano la mia mente. Guarderei indietro alla mia vita, contemplando le gioie e i dolori, i successi e le sconfitte che hanno caratterizzato il mio viaggio. Rifletterei sulle persone che ho amato e che ho perso, sulle esperienze che mi hanno forgiato e sulle lezioni che ho imparato lungo il cammino.

Forse, guardando al futuro, sentirei un senso di pace e di accettazione. Avrei vissuto una vita piena, ricca di amore, di amicizie e di esperienze. Avrei contribuito al mondo nel mio piccolo modo, lasciando un segno indelebile su chi mi ha conosciuto.

Allo stesso tempo, immagino che avrei anche un pizzico di timore per l’ignoto. La morte, pur essendo una parte naturale della vita, rimane un mistero. Cosa ci attende oltre? Esiste un aldilà? Sono domande che, a 85 anni come te, mi tormenterebbero.

Forse, la mia più grande preoccupazione sarebbe quella di lasciare andare i miei cari. Avrei paura di non essere più lì per loro, per proteggerli e per guidarli. Ma allo stesso tempo, saprei che il loro amore mi accompagnerà sempre, anche oltre la morte. Immagino che, a questa età, mi consolerei pensando al ricordo di una vita ben vissuta. Avrei avuto la possibilità di amare, di essere amato e di lasciare un segno positivo nel mondo. E con questo pensiero, affronterei la morte con coraggio e con la speranza che, in qualche modo, la mia anima possa continuare a vivere e ad evolversi. Ecco alcuni pensieri specifici che potresti avere:

Rimpianto: Ci sono cose che rimpiangi di non aver fatto o detto?

Gratitudine: Per chi o per cosa sei grato nella tua vita?

Amore: Quali sono le persone che ami di più?

Eredità: Che tipo di eredità vuoi lasciare?

Pace: Sei in pace con te stesso e con il mondo?

Accettazione: Sei pronto ad accettare la morte?

Fiducia: Hai fiducia in ciò che accadrà dopo la morte?

Ricorda che non c’è un modo giusto o sbagliato di pensare alla morte. Ognuno di noi ha la propria visione e le proprie paure. L’importante è affrontare questo tema con onestà e con coraggio, cercando di trovare la pace interiore.

Spero che questa riflessione ti sia stata utile. Se hai bisogno di parlare o di confrontarti con qualcuno, non esitare a contattarmi.

[image error]February 25, 2024

La tragica storia del dottor Faust

Il Dottor Faust di Christopher Marlowe: un’opera rivoluzionaria. La Tragica Storia del Dottor Faust, fu scritta da Christopher Marlowe (nato il 26 febbraio 1564), è un’opera teatrale rivoluzionaria che ha dato vita al mito faustiano, ispirando innumerevoli artisti nel corso dei secoli.

Faust: un erudito insoddisfatto che, per raggiungere la conoscenza e il potere infiniti, decide di vendere la propria anima al diavolo. Mefistofele: il diavolo burlone che diventa il servitore di Faust, esaudendo i suoi desideri in cambio della sua anima. Angelo buono e Angelo cattivo: rappresentano le due voci interiori di Faust, la sua coscienza e la sua tentazione. Elena di Troia: una delle figure femminili evocate da Faust, rappresenta la bellezza ideale e la lussuria. La sete di conoscenza e di potere: Faust è un uomo insaziabile che desidera superare i limiti della conoscenza umana, sfidando l’ordine divino. Il bene e il male: l’opera esplora la lotta interiore di Faust tra la sua parte angelica e quella demoniaca, tra la tentazione del male e il desiderio di redenzione. Il patto col diavolo: il tema del patto con il diavolo è un archetipo letterario che rappresenta la pericolosità della trasgressione e l’inevitabilità della punizione.

L’opera di Marlowe ha dato vita al mito faustiano, una figura iconica che ha attraversato la letteratura e l’arte occidentale. Marlowe ha introdotto un nuovo tipo di dramma, più complesso e psicologico, con personaggi tormentati da dubbi e contraddizioni.

L’opera ha aperto la strada al teatro moderno, con il suo linguaggio poetico e la sua profonda analisi dell’animo umano. Il Dottor Faust ha avuto un’influenza enorme su innumerevoli artisti, tra cui Goethe, Mann, Gounod e Liszt. L’opera continua ad essere rappresentata in tutto il mondo ed è considerata un classico della letteratura inglese.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Brucerò i miei libri! Non impressioni il lettore il titolo di questo post. L’ho avuto in bozza per diverso tempo, non sapendo bene come affrontare un tema per me molto importante. Avevo bisogno della giusta ispirazione per scriverci su quello che penso. Adesso che ho avuto la possibilità di mettere ordine nella mia biblioteca, trasferendo i miei libri dagli scaffali cartacei a quelli digitali, credo di poter riprendere il tema di questo discorso.

Sono molti i miei libri, quasi cinquemila, forse troppi, forse pochi, dipende da chi li ama, li colleziona, li conta e magari trova anche il tempo, la forza e l’intelletto per leggerli. Lecito chiedersi a che serve collezionare tanti libri, per i molti anni vissuti, tramandati da padre in figlio, da nonno a nipote. Poi, per uno scherzo del destino o magari del diavolo, è proprio il caso di dirlo, ti capita tra le mani un libro che hai letto tanto tempo fa, facendolo studiare anche a chi forse non era ancora pronto a a leggerlo e comprenderlo.

Mi riferisco alla “Tragica Storia della Vita e Morte del Dottor Faust” scritta in forma tragica e poetica da quel poeta bandito e straordinario avventuriero che fu Christopher Marlowe. Il dramma narra la storia di Faust, uno studioso così avido di sapere da non accontentarsi del sapere accademico, della medicina e della teologia, avventurandosi nel campo della magia nera. E siccome la ricerca autonoma e libera della verità (la filosofia o la scienza) era stata da sempre in contraddizione con la teologia dogmatica, che invece reclama obbedienza (si pensi ad Adamo, ad Icaro o a Prometeo), Faust assume le sembianze di un negromante, perché poco più che stregoni venivano visti gli scienziati ed i filosofi della natura nell’epoca dei conflitti religiosi in Europa.

Dopo aver compiuto un’invocazione nel suo studio, gli appare il diavolo Mefistofele con il quale stipula un patto: Faust avrà la conoscenza ed i servizi del servo di Lucifero per 24 anni, dopo i quali il diavolo avrà la sua anima. A questo punto, Faust prova un momento di liberazione che assomiglia ad un desiderio sconfinato d’onnipotenza. Tuttavia, sebbene egli faccia grandi progetti per il proprio immediato futuro, e sebbene sogni di utilizzare le abilità acquisite per ottenere potere e gloria, riesce solo a compiere piccoli atti di bassa levatura.

Durante tutta l’opera, Faust viene continuamente consigliato da due angeli, uno buono e uno malvagio, simboleggianti i due lati della natura umana. Nell’ultima ora della sua esistenza, Faust dà vita al famoso soliloquio, nel quale l’opera raggiunge un altissimo livello di poesia. Questo brano l’ho proposto per anni a tanti miei giovani studenti illudendomi di trasmettere loro non solo l’importanza della conoscenza della lingua inglese, mio obiettivo primario al tempo, ma anche la passione per la lettura e la conoscenza.

Ecco, “leggere” significa “conoscere”, l’ho imparato a spese mie col tempo. Oggi, che scopro di avere accumulato una notevole quantità sia di letture che di tempo, avverto, come Faust, questo grave peso che diventa sempre più un fardello. I libri sono tanti, almeno i miei. Infiniti sono quelli scritti dagli altri, nel corso dei secoli. Chissà quanti ne dovrei ancora leggere, che non ho letto e che non potrei mai farlo.

E allora, rileggo questo brano della “dannazione” e mi chiedo se non arriverò anche io a imprecare come il dottor Faust: “brucerò i miei libri!”. Intendiamoci, non ho fatto nessun patto con nessuno, e non intendo farne. Potrei liquidare il tutto consolandomi con Qohelet il quale, oltre tremila anni fa chiudeva il suo canto lamentandosi che si scrivevano troppi libri e che tutto era “nebbia”, ma non risolverei il problema. (Librarything)[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers