Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 40

January 18, 2024

Bibliomane, dinosauro, digitale

Questo è un post un pò strano specialmente per chi non è abituato a navigare nelle biblioteche digitali. Chi ha avuto a che fare con i database, (archivi di informazioni) invece, avrà certamente sentito parlare di “metadati” (dati che descrivono i dati), ovvero di informazioni supplementari che consentono di classificare meglio gli elementi di conoscenza in nostro possesso.

Non sapere, o anche non essere consapevoli, di ciò che si possiede, equivale praticamente a non possedere nulla.In termini informatici potremmo dire che i dati non valgono niente se non esiste uno strumento per classificarli e quindi organizzarli nel modo di più opportuno

Apporre una parola o una serie di etichette/tag ad un oggetto o un argomento, significa associargli un elenco di attributi che ne descrivono svariati aspetti, così da poter più facilmente reperire ciò che ci occorre.

Ad esempio, la lunga lista che riguarda le etichette/tag che ho usato per catalogare i miei libri sulla piattaforma di Librarything e GoodReads. Ad ogni libro, quando lo inserisco, ne scrivo o ne faccio una recensione, assegno una parola-chiave, tag/etichetta, per classificare la sua identità.

Questo permetterà di trovare più facilmente tutti i libri di un certo tipo (di un dato genere, di un dato autore ecc.)

Nel suo famoso best-seller “La magia del riordino” la scrittrice giapponese Marie Kondo ha conquistato l’attenzione e l’interesse dei disordinati di tutto il mondo, così come quelli di coloro che amano organizzare il loro spazio personale. Il suo libro ha offerto preziosi consigli che possono essere applicati non solo al processo di ordinare gli oggetti di casa, ma anche ad altri settori della vita quotidiana.

Con i libri si costruisce quella che io definisco la biblioteca digitale. Il collezionista di libri, quella persona che in passato amava raccogliere su scaffali di legno i propri libri. Li sistemava per colore della copertina, per soggetto, per autore, per grandezza o per qualsiasi altro sistema. Formava così la sua biblioteca personale di amatore, collezionista e lettore di libri.

Per la legge dell’evoluzionismo, solo qualche anno fa, si è trasformato in qualcosa d’’altro una volta diventato digitale. Man mano che i libri aumentavano, questo antico lettore avrebbe fatto un passaggio di grado, da semplice collezionista sarebbe diventato un bibliofilo. Quando poi, col passare del tempo, con il cambiamento degli interessi e l’allargamento delle conoscenze, la sua passione sarebbe diventata una mania, si sarebbe trasformato in un bibliomane. Al tempo, cartaceo. come era mio Padre. Ma Lui non era soltanto un accanito lettore. Apparteneva anche ad una famiglia di tipografi. Ma questa è un’altra storia che ho già raccontato.

Mi preme qui continuare il racconto con l’avvento della IT, la Informazione Tecnologica. Questo lettore cartaceo non sapeva che avrebbe avuto la possibilità di trasformare i suoi “testi”, i tradizionali libri, in “ipertesti” scritti in “bits & bytes”, in scrittura digitale. Il cartaceo sarebbe stato trasformato in digitale. Alla vecchia libreria/biblioteca si sarebbe affiancata quella digitale, attraverso il computer e i suoi derivati. Sarebbe così nato un nuovo modo di sistemare i libri, la conoscenza, i saperi.

Sarebbero arrivati i tag o le etichette, magiche parole-chiave per un modo nuovo e diverso di classificare il mondo. Cos’è un tag? E’ una parola che aggiunge ulteriori informazioni o descrive meglio un oggetto, un prodotto, un testo o un dato, attribuendogli una precisa caratteristica. Nel caso del libro si lega e inizia con la sua scheda identitaria. Quella che una volta compilava il bibliotecario e la tirava fuori dallo schedario quando cercavamo un libro in biblioteca.

Quando parliamo di dati di un libro ci riferiamo ad un record, una registrazione, intesa come “quantificazione di un insieme costituito da una serie di attributi”, il nome di ciascun attributo è un tag. Il record di un libro può essere costituito da diversi elementi: nome e cognome dell’autore e di altri collaboratori al libro con le proprie qualità, editore, edizioni del libro, collana e via specificando.

Più sono gli elementi di conoscenza che abbiamo a disposizione, più il record è completo. Tutti dati propri del libro al quale il lettore dovrà assegnare la sua valutazione, che sarà personale e verrà data in forma di “review” (recensione) e di “tag” (etichetta) di sua scelta. In questo caso l’etichetta diventa un valore aggiunto al libro, in positivo o in negativo. La lista può essere lunga, come nel caso che riguarda le mie, nell’immagine che vi ho proposto con il lungo elenco.

I tag si facilitano i compiti di molte attività per chi si occupa di vendita e di marketing. Si può migliorare la qualità della comunicazione sia interna che esterna di un qualsiasi luogo, ovvero tra l’impresa ed i clienti sia reali che potenziali. Nel caso dei libri, dell’editoria e di tutto quanto riguarda il mondo della comunicazione. Grazie alle informazioni aggiuntive disponibili per ciascun partecipante interessato, scrittore, lettore, editore, bibliofilo o bibliomane che sia. Cartaceo o digitale. Tutti potranno lavorare in modo più accurato ed efficiente in tempo reale.

Si tratta di molti dati, tutti utili non solo a categorizzare il prodotto, nel nostro caso i libri, ciascun utente, ma anche a dare un profilo di chi di usa la biblioteca per far vivere i suoi libri, ma anche per lanciare un messaggio all’esterno al mondo ed ai mercati con i quali gli uomini interagiscono.

Non intendo ulteriormente estendere questa mia analisi dei “tag”, o dei “tic” di un bibliomane, nato cartaceo diventato digitale per naturale evoluzione, per non annoiare chi legge. Desidero solamente dire che in una biblioteca digitale di questo tipo il bibliomane può anche inserire libri che non possiede o che non ha letto.

Un pò come l’antibiblioteca di cui parlava tempo fa Umberto Eco. Ne ho scritto anche io in un precedente post. Quante cose puoi fare in una biblioteca digitale! Puoi mettere anche libri che non solo non possiedi, nè in cartaceo nè in digitale. Puoi dire spiegare le ragioni per le quali ci metti un libro che non vorresti mai leggere spiegando le tue ragioni, ma non vuoi rinunciare a leggere di cosa parla e cosa dicono altri che quello stesso libro o scrittore hanno inserito, letto e recensito.

Altre cose, di non poco conto, che caratterizzano questa piattaforma sono gli spazi offerti a chi si iscrive, sempre in maniera gratuita e in lingua inglese, con Forum mirati di discussioni, scambi, ricerche, giochi altre mirabilie anche in lingua italiana, spazi dedicati alla scrittura, un blog personale, citazioni, riferimenti bibliografici. Queste sono le mie buone ragioni per definirmi un dinosauro bibliomane digitale.

[image error]January 17, 2024

Buon compleanno Edgar!

Il 19 gennaio 1809 è il compleanno di Edgar Allan Poe uno dei miei primi preferiti scrittori di lingua inglese. Sin da quando ero un giovane ginnasiale ricordo che, più che studiare il greco e il latino, preferivo leggere i suoi fantastici racconti nei mitici volumetti della BUR (Biblioteca Universale Rizzoli).

Li ordinavo di nascosto stampandomi la carta intestata nella tipografia di mio padre che portava la dicitura di “Arti Grafiche”. La casa editrice me li spediva con il congruo sconto destinato ai librai. Conservo ancora molte copie di quei volumetti con la copertina grigia. Di Poe, in particolare, tutta la raccolta dei suoi innumerevoli racconti in cinque volumetti rilegati in tela verde con tanto di cofanetto.

Racconti dell’impossibile, del mistero, dell’incubo, del terrore e la lunga storia di “Gordon Pym”. Figlio di attori girovaghi di origine irlandese, Edgar nacque a Boston il 19 gennaio del 1809. Il padre era un alcolizzato, scomparve quando lui era ancora in fasce. La madre morì due anni dopo.

Il bambino venne adottato da un ricco mercante, John Allan, che gli diede il proprio nome. Di questo, tuttavia, l’artista ebbe poca ragione di orgoglio, si firmò infatti sempre e soltanto Edgar A. Poe. Fu tormentato ed inquieto fin dalla giovinezza: indisciplinato, giocatore, bevitore, litigò col padre adottivo, cominciò a vagabondare, diventò perfino una specie di soldato di ventura.

Nel 1827, all’età quindi appena diciotto anni apparve il suo primo volume di versi. Da allora Poe sarà un poeta e uno scrittore grande e terribilmente infelice, spinto a scrivere non solo per dare sfogo al suo spirito inventivo ma anche dal bisogno di soldi. Ma non è della sua vita nè dei suoi racconti che intendo qui ricordarlo, bensì per la sua straordinaria poesia “Il Corvo”.

Una lunga poesia molto nota nel mondo di lingua inglese che potrete leggere e ascoltare commentata da uno straordinario piano su YouTube. Parla di uno studioso che ricorda in versi molto efficaci e potenti la perdita della sua Lenore.Un corvo gli fa visita in una fredda notte di dicembre e in versi seguia mo la sua narrazione che si distende in versi e che inizia quasi con divertimento, ma finisce in semifollia.

Quando fu scritta la giovane moglie di Edgar, Virginia, stava morendo di tubercolosi, il male del tempo. L’idea per scrivere una poesia del genere gli fu forse data dal corvo che appare nel romanzo “Barnaby Rudge” di Charles Dickens, pubblicato nel 1841. Nel libro di Dickens c’era anche un corvo che parlava ed è possibile che Edgar abbia avuto l’idea per il suo corvo.

Dopo aver scritto la poesia la consegnò al suo amico George Rex Graham nella speranza che la pubblicasse nella sua rivista che portava il suo nome. Graham non la pubblicò ma lo ricompensò con 15 dollari. Un’altra rivista, The American Review, invece la fece uscire nel numero di febbraio del 1845 con lo pseudonimo di “Quarles”. Venne ricompensato con 9 dollari.

Apparve poi più tardi anche nel Evening Mirror con il suo nome. Il poema fece scalpore e gli diede nome e fama. Un critico lo riempì di elogi e scrisse che la poesia “si insinua nella memoria di chiunque la legge e vi rimane per sempre”.

In traduzione, come ogni poesia, si perde molto della sua musicalità, delle assonanze e consonanze, oltre che rallentarsi il ritmo incalzante dei suoi versi. Un capolavoro che dura nel tempo. Potete ascoltare qui al link la versione in inglese drammatizzata dal grande attore Vincent Price.

Buon compleanno Edgar![image error]

January 16, 2024

Rumi, poeta mistico “quantistico”

“Non sei una goccia nell’oceano. Sei un intero oceano in una goccia”

“Non sei una goccia nell’oceano. Sei un intero oceano in una goccia”Gialal al-Din Rumi, conosciuto anche come Mawlana, è stato un poeta mistico persiano nato a Balkh, nell’Afghanistan settentrionale, nel 1207. Morì a Konya, in Turchia, nel 1273. Rumi è considerato uno dei più grandi poeti mistici della storia. I suoi scritti, che includono poesie, trattati e discorsi, esprimono una visione dell’amore universale e dell’unità di tutte le cose.

Rumi nacque in una famiglia di studiosi e teologi musulmani. Suo padre, Bahāʼ al-Dīn Valad, era un predicatore di fama internazionale. Rumi seguì le orme di suo padre e divenne un importante teologo e studioso.

Nel 1244, incontrò Shams-i Tabrizi, un mistico sufi. L’incontro con Shams fu una svolta nella vita di Rumi. Shams lo guidò sulla via della mistica e lo inspirò a scrivere le sue poesie più belle.

Le poesie di Rumi sono piene di amore, gioia e spiritualità. Esprimono la sua visione dell’unità di tutte le cose e dell’amore universale. Rumi credeva che l’amore fosse la forza più potente dell’universo e che potesse portare alla trascendenza.

Le sue poesie sono state tradotte in molte lingue e sono lette e apprezzate in tutto il mondo. Sono state fonte di ispirazione per artisti, musicisti e pensatori di ogni epoca.

Rumi è considerato un maestro spirituale e un profeta per molti. La sua influenza è ancora forte oggi e i suoi scritti continuano a ispirare e illuminare le persone di tutto il mondo.

Questa citazione ci invita a riflettere sul fatto che ognuno di noi non è solo un individuo insignificante o una parte insignificante di un tutto più grande, ma contiene in sé un’enorme potenzialità e un’intera vastità.

Invece di sentirci limitati o peggio, Rumi ci invita a riconoscere la grandezza interiore che possediamo e a comprendere che in ognuno di noi risiede un intero universo di emozioni, pensieri, esperienze e potenziali.

Ci invita a scoprire la nostra unicità e completezza, a realizzare che siamo capaci di abbracciare e manifestare la grandezza e l’ampiezza dell’oceano anche in una singola goccia. In sostanza, la citazione ci spinge a riconoscere e coltivare la nostra profonda connessione con l’infinità e la vastità dell’universo.

Essere un “oceano in una goccia” secondo Rumi significa che all’interno di ciascuno di noi c’è una vastità e una profondità che va oltre la nostra forma fisica e la nostra percezione limitata di noi stessi.

La metafora dell’oceano rappresenta l’infinità, l’immensità e la potenza, mentre la goccia rappresenta la singola manifestazione o l’individuo. Rumi ci invita a comprendere che la nostra vera natura è molto più grande di quanto possiamo immaginare.

Non siamo semplicemente l’aspetto fisico o le limitazioni che percepiamo di noi stessi. Al contrario, siamo dotati di un potenziale illimitato, di una vastità interiore che può abbracciare l’intero universo.

Essere un “oceano in una goccia” significa che possediamo una ricchezza di esperienze, emozioni, pensieri e potenziali che sono unici e personali. Ognuno di noi ha la capacità di connettersi con l’infinità dell’universo e manifestare questa grandezza nella propria vita.

In altre parole, siamo invitati a riconoscere la nostra connessione con il divino, con l’essenza universale che permea tutto ciò che esiste.

Essere un “oceano in una goccia” significa che possediamo una saggezza interiore e una vastità che vanno al di là della nostra forma fisica e delle limitazioni del tempo e dello spazio.

Rumi ci sfida a superare le nostre identificazioni limitate e a scoprire la nostra vera natura, abbracciando la nostra grandezza interiore e vivendo una vita piena di amore, saggezza e connessione con il vasto universo che ci circonda.

In fisica, il termine “quantistico” si riferisce a qualsiasi fenomeno o proprietà che è descritto dalla meccanica quantistica. La meccanica quantistica è una teoria fisica che descrive il comportamento della materia e della radiazione su scale atomiche e subatomiche.

Le proprietà quantistiche più importanti includono:

Quantizzazione: le grandezze fisiche come l’energia, la quantità di moto e la carica elettrica possono assumere solo valori discreti, noti come quanti. Ad esempio, l’energia di un elettrone in un atomo può assumere solo valori che sono multipli di un valore fondamentale, noto come energia di Planck.

Interferenza: le particelle quantistiche possono interferire tra loro, proprio come le onde. Questo fenomeno è noto come interferenza quantistica.

Superposizione: le particelle quantistiche possono esistere in uno stato di sovrapposizione di più stati possibili. Questo fenomeno è noto come superposizione quantistica.

I sistemi quantistici sono caratterizzati da una serie di proprietà che li distinguono dai sistemi classici. Queste proprietà includono:

Incertezza: non è possibile conoscere contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella quantistica con precisione arbitraria. Questo è noto come principio di indeterminazione di Heisenberg.

Non località: le particelle quantistiche possono interagire istantaneamente anche a distanze infinite. Questo è noto come non località quantistica.

L’emergere di queste proprietà quantistiche è dovuta al fatto che la materia e la radiazione sono costituite da particelle subatomiche, come gli elettroni, i protoni e i neutroni. Queste particelle sono descritte da onde di probabilità, che sono funzioni matematiche che forniscono una distribuzione di probabilità per i risultati di ogni possibile misurazione.

Il termine “quantum” può essere usato anche in senso più ampio per indicare qualsiasi cosa che sia caratterizzata da proprietà quantistiche. Ad esempio, si può parlare di “computer quantistico” per indicare un computer che utilizza le proprietà quantistiche per eseguire calcoli.

In sintesi, essere “quantico” significa essere soggetto alle leggi della meccanica quantistica. Questo comporta una serie di proprietà che sono radicalmente diverse da quelle dei sistemi classici.

La poesia di Rumi è spesso associata alla fisica quantistica per la sua natura visionaria e non duale. Rumi esplora temi come l’unità dell’universo, la natura della realtà e il rapporto tra il sé e il divino. Queste tematiche sono spesso espresse in immagini e metafore che richiamano le idee della fisica quantistica.

Ad esempio, in un suo poema, Rumi descrive l’universo come un oceano di luce in cui tutto è interconnesso. Questa immagine è simile all’idea della non località quantistica, che afferma che tutte le particelle nell’universo sono interconnesse indipendentemente dalla distanza che le separa.

In un altro poema, Rumi parla del sé come di un’onda di coscienza che si manifesta in infinite forme. Questa immagine è simile all’idea della superposizione quantistica, che afferma che le particelle possono esistere in uno stato di sovrapposizione di più stati possibili.

In generale, la poesia di Rumi può essere vista come una poesia quantistica perché esplora idee che sono simili a quelle della fisica quantistica. Questi temi includono:

L’unità dell’universo: Rumi crede che tutto nell’universo sia interconnesso e che la separazione sia un’illusione. Questa idea è simile all’idea della non località quantistica.

La natura della realtà: Rumi crede che la realtà sia fluida e in continua evoluzione. Questa idea è simile all’idea della superposizione quantistica.

Il rapporto tra il sé e il divino: Rumi crede che il sé sia un riflesso del divino. Questa idea è simile all’idea della coscienza quantistica.

Naturalmente, non è possibile affermare con certezza che Rumi fosse a conoscenza delle teorie della fisica quantistica. Tuttavia, la sua poesia è sicuramente coerente con queste teorie.

Quando San Francesco d’Assisi morì questo suo fratello orientale aveva diciannove anni. San Francesco aveva predicato agli uccelli; Rumi avrebbe predicato ai cani e alle rane di uno stagno. San Francesco aveva fondato il Terzo Ordine Francescano; Rumi avrebbe fondato la “Confraternita dei Dervisci ruotanti” che ancora oggi ha la sede presso la sua tomba, nella città turca di Konya.[image error]

January 14, 2024

Mike Hope. The “memory” of books

In memoriam

In memoriam The book

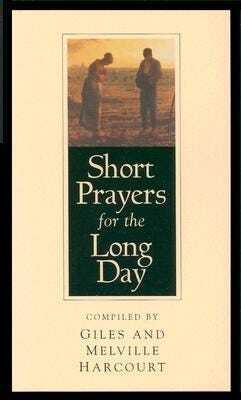

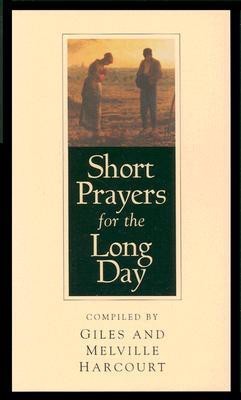

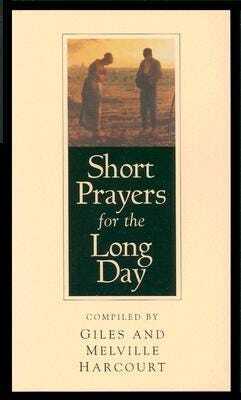

The bookEven books have a memory. This is not the cover of a simple prayer booklet, the one you see above. Divided into three sections, “Morning”, “Noon” and “Night”, this precious booklet collects prayers, reflections and meditations that have been loved and used over the centuries in a wide variety of religious traditions in the English world.

Written and chosen not only for those who believe, but above all for those who do not believe. Writers, poets, artists and scientists, common or famous men who felt the need to say a prayer during their journey “for the long day”.

The words of the “morning”: God, universe, nature, animals, research, childhood, youth, education, friendship, work, city, travel, free time, nations, church.

The words of “midday”: belief, faith, Christianity, guidance, love, freedom, universality, usefulness, tolerance, friendship, call, dedicate, donate, service, courage, trust.

The words of the “night”: trial, dark days, problems, illness, pain, evil, suffering, insights, weakness, forgiveness, reflection, repentance, tranquility, meditation, wisdom, silence, time, prayer, thanks, blessing, evening, Christmas, age, death, peace, perspective, resurrection.

For every word, a search, a reflection, a memory. In my digital library I gave the book four stars because each star has a memorial value. Each word has its own relevance and correspondence with the “tags”, the key words that we call in Italian “labels”, for each book that the bibliomaniac places in his library.

I purchased it during a visit to the small church of “St Thomas of Canterbury in Cothelstone”, Taunton, Somerset, during a “Summer School” of the Taunton School in August 1999. 25 years have passed.

I visited it again with Mike Hope, an English university professor of Art History, writer and guide of many courses that my wife and I, with many of our Italian students, have had the opportunity to follow over the years.

I remember that before going to the mountains Quantocks to see the solar eclipse of that year, the group stopped in this delightful and ancient church. I stopped on the back of the postcard that day and that fantastic experience.

A cold and total darkness suddenly fell on the world, among those Quantocks mountains, a feeling of great stillness, frost and mystery, with a 360 degree view of a life yet to be understood. We were leaving Taunton the next day.

For several years, my wife and I have organized English language and civilization courses for young people and adults by participating in various “summer schools” in schools, colleges and public and private institutions. Once upon a time, in the eighties and nineties, these “summer schools” were very frequent. Today, for various understandable reasons, nothing remains but a memory. The books remain, only apparently cold and silent witnesses. They are my “food for thought”, each book is full of memories.

Scrolling through those pages you can find inside, a bookmark, a stain, a newspaper clipping, a photo, a sign, an underlining, a scratch on the page, even a coffee stain, the trace of a flower that communicates with you and takes you back in the time of memory that marks the rediscovered time. But today this book has a very particular memory. A very sad occasion.

Remembering the passing of a great friend, a great lover of English history, art and culture: Mike Hope. We had met him while still young, bold and strong, in his early thirties, in a previous “Summer School” at Loughborough University which was then called the “university of technology”. Early nineties.

Our son Alessandro was 15 years old, Mike played tennis with him in his free time. Guided by Mike, in a mini bus, we went through villages, churches and residences, “country houses” and museums, in search of ancient treasures and memories. Study groups of different nationalities, looking for “food for thoughts”.

Mike knew how to “feed us” by finding treasures of art and memories in the most unexpected places. His English was in perfect Oxfordian accent, his ever-present camera stopped both space and time, enlivening his lessons with endless slides and wonderful descriptions. From Loughborough, in subsequent summers, we went to Taunton School and then Marlborough College.

He loved Italy, our culture, our history, our cuisine. He was our guest with his family, Angie, his wife and son. I also took him to Sarno High School where he held an acclaimed conference on the theme of the English “Grand Tour” in Italy in the eighteenth century.

When I took him to Villa Cimbrone, he suffered from vertigo, I remember that sitting on the belvedere, under a blazing sun in mid-May, he gave me a long discussion about Stendhal syndrome, that affection causes tachycardia, dizziness, vertigo, confusion and hallucinations in subjects placed in the presence of works of art of extraordinary beauty. The one in Ravello.

A dark and implacable evil has crushed his strong fiber. We found out about his passing late. Someone wrote on his Facebook page:

“We lost this big hearted man. A larger than life force of nature has touched the heart of so many people. Mike will be missed so very much. His body couln’t win the fight but his spirit will live on”.

“We have lost this man with a big heart. A force greater than life in nature has touched the hearts of so many people. We will miss Mike dearly. His body could not win the battle, but his spirit will live on.”

Farewell, my dear friend.

Originally published at https://angallo.medium.com on January 11, 2024.

[image error]Ma col passare degli anni guadagniamo o perdiamo “cose”?

I Flipback

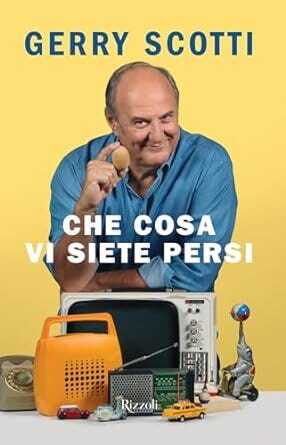

I Flipback Gerry Scotti

Gerry ScottiC’è chi ama andare alla ricerca del tempo perduto e non lo ritrova, così come c’è chi lo ritrova e non lo riconosce.

Nel 1929 inventò i Gialli. Poi vennero i libri della Medusa (1933), gli Urania (1952), gli Oscar (1965), i Miti (1995) e i NumeriPrimi° (2011). Poi l’editore Mondadori fece un passo avanti, e portò in Italia un nuovo tipo di libro. Non sto parlando di eBook, ma di oggetti tanto piccoli quanto preziosi: sono i Flipback, i libri che si sarebbero dovuti leggere in orizzontale e stavano tutti nel palmo di una mano.

Simili per dimensioni a uno smartphone, ma dalla carta pregiata e sottile. Perfetti per stare in tasca, nella borsa e leggere ovunque. Libri che avrebbero dovuto unire il gusto per la tradizione con un sistema brevettato da un editore olandese specializzato in Bibbie, e una sensibilità squisitamente contemporanea. Libri che a me piacevano sopratutto per la novità. Una “cosa” nuova che presto però sarebbe stata “persa”.

Mondadori iniziò proponendo in formato Flipback alcuni grandi successi degli ultimi anni: “Splendore” di Margaret Mazzantini, “Inferno” di Dan Brown, “La solitudine dei numeri primi” di Paolo Giordano. Le prime uscite, poi si sono “perse” sulla strada del digitale, sono scomparsi sugli scaffali delle librerie cartacee e sono finite nel mondo delle “cose perse”.

Ho ritrovato il testo di Francesco Guccini, cantautore, scrittore e attore, quando è uscito il libro di Gerry Scotti. Il famoso presentatore ha saputo sfruttare la sua grande presenza televisiva scrivendo questo libro con la domanda indiretta “Che cosa vi siete persi”. E’ presente nelle classifiche delle vendite da diverse settimane e sono felice per lui.

Devo dire però che di fronte al libro di Guccini non ci sono paragoni. Solo 25 “cose” che ci saremmo perdute di fronte alle centinaia elencate con grande maestria e attenzione da Guccini. Incredibile l’elenco delle cose elencate e perdute in questo “flipback” mondadoriano, un esperimento davvero “perduto” nel tempo dell’editoria.

Un libricino comunque prezioso, specialmente per chi, come me, se le ricorda tutte queste cose, o quasi. Dalla “banana”, che non è il frutto ma il tipo di fasciatura per neonati, al flit; dalla maglia di lana alla carta moschicida; dalla naia alla ghiacciaia; dai pennini al prete, che non è il parroco; dalle pezze al culo ai vespasiani, le cartoline, il deflettore, l’autoradio, le donne seminude del calendarietto dei barbieri, la carta carbone, la letterina di Natale e l’idrolitina, per concludere il tutto con la catena di sant’Antonio, che guarda caso, proprio come una catena, chiude il libro.

Le “cose perdute” sono più di cento, ma davvero nella vita di chi è un dinosauro come me, le “cose” perdute sono certamente molte di più. Bisogna però, per la legge del contrappasso, calcolare quelle che abbiamo guadagnato. Se ne volete una prova, vi dico che mi impongo di non andare al quarto piano della nostra abitazione.

Nel sottotetto, diventato mansarda, da quei due balconi del palazzo, dove abitiamo ormai da quaranta anni, ai piedi del monte Saro, nella frazione di Episcopio, l’occhio, tra nord e sud, si distende da una parte sulla magica, antica e misteriosa Valle dei Sarrasti.

Da nord verso sud, dal Vesuvio al Faito, lo sguardo scorre e si sofferma sulla guglia del campanile della chiesa di Pompei, si intravede il monte Solaro di Capri, si osserva il luccichio del fiume che scorre come un serpente, in una valle che non ha più nulla del suo verde originario, il verde della “Campania Felix”. Una prima “cosa” perduta.

È visibile soltanto un sequenza di massiccia cementazione fatta di stabilimenti e ciminiere che, quando l’aria ristagna, è coperta da una nebbia che sembra una inquinata città cinese. Se passo all’altro balcone mi appare la facciata in tardo stile romanico della chiesa concattedrale di San Michele, Patrono e Arcangelo di Episcopio frazione della città di Sarno. Sono ancora visibili le ferite dell’imponente Saro provocate dalla nota catastrofe del maggio 1998. Speriamo tutti che quelle “ferite” siano “perdute” per sempre.

Queste sono le magnifiche viste che si godono all’esterno di questi due locali che fanno da sottotetto, in un complesso edilizio che continua chiamarsi, con un nome ormai “perduto”, diventaro oggi ridicolo, un francesismo superato sia dalla storia che ogni forma di ideologia. Una “cosa” del passato, appunto, per fortuna, persa: l’idea della “Comune”. Chi conosce la Francia e la sua storica rivoluzione capirà.

Le due stanze trasformate in studio e biblioteca sono ripieni di memorie personali e familiari che si manifestano in vario modo. Un vero a proprio luogo delle “cose perdute”. Abbondano i libri, non mancano i quadri, i disegni, le fotografie, documenti, riviste, giornali che fermano il tempo, e ricordano “cose” perdute negli trascorsi.

Scaffali ripieni di libri, tiretti stracolmi di lettere, cataloghi, fotografie, memorie scritte a mano e a stampa. Se apro poi i due armadi di ferro, li trovo colmi di centinaia di cassette audio e video, dischi in vinile, la mitica Olivetti 22, registratori a nastro, radioline di vario tipo, macchine fotografiche, cuffie, cartoline in tutte le lingue.

Memorie di “cose” perdute, che le ritrovi e hai difficoltà a riconoscerle come tue. Riprendono vita, se le prendi tra le mani, ti parlano, ti provocano, ti rimproverano. Rivedo una serie di audio cassette, una edizione della Bibbia registrata e drammatizzata in audio.

La maestosa, imponente Enciclopedia Britannica rilegata in lucida pelle marrone che ritrovo poi in un unico, semplice dischetto, il mitico floppy disk. Decine e decine di volumi “perduti”, trasferiti e trasformati in un singolo disco magnetico.

E non so dove siano finiti poi i dovuti apparecchi per ascoltare queste opere: il registratore audio e video, il lettore magnetico, il proiettore della diapositive. Ve li ricordate? “Cose” perdute, che diventate mute.

Un mondo “perduto”, è vero, ma che so di poter ritrovare, se lo voglio, e so farlo, in una “nuvola” digitale. Una “cosa” del tutto nuova, invisibile, strana, diversa. Tutto scorre e si trasforma e non me ne sono accorto. La trasformazione è accaduta nell’arco di tre/quattro decenni.

Legittima la domanda che mi pongo: ma le “cose” che ho perduto sono di più o di meno di quelle che ho poi ritrovato? Un argomento intrigante riguardo al passare degli anni e alla conseguente perdita di “cose” di cui stiamo parlando. Da settimane il libro di Scotti è in vetta dei libri più venduti anche se, a mio modesto parere, non lo merita se lo si paragona con quello di Guccini.

Desidero qui contrapporre alle idee che esprimono i due autori il mio pensiero, sostenendo che, al contrario, l’evoluzione della società ci porta costantemente a trovare nuove opportunità e a beneficiare di miglioramenti significativi.

Mentre alcune “cose” possono andare perdute nel tempo, sostengo che le nuove “cose”, le scoperte e le innovazioni ci arricchiscono in modo più sostanziale. Sono diversi gli aspetti di questa prospettiva, spero di dimostrare come il progresso tecnologico, sociale e culturale ci offre sempre un futuro di promesse e potenziali inaspettati.

Altre “cose” nuove, diverse, strane tanto che possono essere invisibili, certamente migliori, sono apparse. Come possiamo sentire di aver perduto qualcosa che non ci serve più? Il progresso è un motore di opportunità. Uno dei principali catalizzatori della nostra crescita e sviluppo è il progresso tecnologico.

Con l’avanzamento della tecnologia, abbiamo accesso a nuovi strumenti, risorse e informazioni che ci consentono di superare le limitazioni del passato. Ad esempio, l’avvento di Internet ha aperto le porte a un mondo di conoscenza senza precedenti, consentendoci di apprendere, di connetterci e collaborare in modi impensabili prima.

L’innovazione tecnologica ci ha anche fornito soluzioni per sfide che un tempo sembravano insormontabili, migliorando la qualità della vita e aprendo nuove opportunità lavorative. Che dire poi del progresso sociale e culturale? Viviamo in una società in continua evoluzione. Non solo la tecnologia, ma anche l’evoluzione sociale e culturale ci offrono un panorama sempre più ricco di opportunità.

Nel corso degli anni, le società si sono aperte a una maggiore diversità, accettazione e uguaglianza. Ciò ha portato a un’enorme crescita nella creatività, nella collaborazione e nell’innovazione. Grazie a una maggiore apertura mentale, siamo in grado di scoprire e apprezzare nuove “cose” che si trasformano in prospettive, abbracciano culture diverse. Tutto questo arricchisce il nostro mondo interiore e ci permette di sperimentare opportunità di crescita personale e collettiva.

Nuove realtà scientifiche ampliano i nostri orizzonti. Le nuove scoperte e il progresso nella ricerca ci portano costantemente verso nuovi orizzonti. Gli scienziati e i ricercatori di tutto il mondo lavorano per comprendere meglio il nostro universo, le “cose” si manifestano sia in forma macroscopica che microscopica. Le nuove “cose” compaiono in forma quantistica.

Ogni nuova scoperta apre una finestra su diverse possibilità e ci aiuta a far progredire la nostra conoscenza e la nostra comprensione del mondo che ci circonda. Queste scoperte hanno il potenziale di migliorare la nostra salute, risolvere problemi globali e fornire soluzioni innovative per le sfide che affrontiamo come società.

Nonostante Gerry Scotti sostenga che con il passare degli anni ci perdiamo sempre “qualcosa”, è fondamentale considerare il lato positivo del progresso e dell’innovazione. Con il trascorrere del tempo, nuove opportunità si presentano davanti a noi e non possiamo respingerle.

Le nuove scoperte scientifiche ampliano i nostri orizzonti, ci portano verso un futuro di potenziali inesplorati. Guardando al futuro, dobbiamo abbracciare le opportunità e sfruttare al massimo le risorse che abbiamo a disposizione per creare un mondo migliore per tutti.

Il bilanciamento tra progresso tecnologico e preservazione delle tradizioni e dei valori culturali è un tema importante, poiché entrambi gli aspetti sono essenziali per il benessere e l’identità di una società. “Cose” nuove hanno creato diverse strategie per raggiungere nuovi equilibri che hanno valorizzato e promosso la consapevolezza culturale. Sono convinto che quelle nuove superano quelle perdute.

La realtà è fatta di “cose” che sono sotto gli occhi di tutti, anche se non la si vede. Sono trascorsi ben trenta anni dall’avvento del mondo che è stato avvolto da quella che chiamiamo Rete. Una "cosa” che non si tocca, non si vede come tale e di cui ci rendiamo conto che ormai non è più possibile vivere senza.

Se non ci fosse, mancherebbero i collegamenti, la condivisione, la socializzazione, in una parola le “cose” dei contatti. Tutte invisibili, mai viste prima su questa Terra. Almeno in queste forme.

I fili di “cose” di chi guarda al futuro in maniera positiva sono sempre i libri, alla stessa maniera di come quelle “cose” che si chiamano “link” sono i fili del webomane. “Cose” del passato che si trasformano e diventano altre “cose”.

In fondo i libri e i link sono fratelli gemelli, nati in età diverse, ma contemporanei di fatto. I primi allineati sugli scaffali del mondo, i secondi legati dal filo indissolubile del tempo telematico.

Gli scettici hanno definito Internet uno strumento invisibile, falso, irreale ed ingannevole, un mondo fatto di “cose” inisistenti, una “non-cosa”, una irrealtà che spinge alla semplificazione e alla superficialità.

Ma la profondità di certe “cose” non sta mai nella sua lunghezza. Questi scettici dimostrano semplicemente di non aver capito nulla della “cosa” chiamata Rete. Le “cose” che abbiamo perduto si sono trasformate in “bits & bytes”.

I “bit” e i “byte” sono le unità fondamentali dei dati nell’informatica. Un “bit” è l’unità di informazione più piccola e può rappresentare un 0 o un 1. Un “byte” è un gruppo di 8 bit e può rappresentare una gamma più ampia di valori, inclusi lettere, numeri e simboli.

I “bit” e i “byte” vengono utilizzati per memorizzare e rappresentare le “cose” che ora si chiamano “dati”, in tutti i tipi di sistemi informatici, dagli smartphone ai supercomputer. Vengono inoltre utilizzati per misurare la quantità e la qualità della nostra conoscenza che caratterizza la nostra essenza umana.

La risposta alla domanda se perdiamo o guadagniamo “cose” dipende da come si definisce “perdere” e “guadagnare”. In un senso puramente materiale, è innegabile che con il passare degli anni perdiamo alcune cose.

La nostra salute fisica inizia a declinare, e possiamo perdere i nostri cari per morte o allontanamento. Possiamo anche perdere la nostra abilità fisica di fare le cose che facevamo una volta, come guidare, correre o giocare a sport.

Tuttavia, in un senso più ampio, è anche vero che con il passare degli anni guadagniamo alcune cose. Acquistiamo esperienza, saggezza e comprensione del mondo. Impariamo a conoscere noi stessi e a ciò che è importante per noi. Sviluppiamo relazioni significative con gli altri.

La risposta alla domanda se perdiamo o guadagniamo cose con il passare degli anni resta complessa e dipende da come si guarda alla vita. Se ci si concentra sugli aspetti materiali, è inevitabile che si perdano alcune cose. Tuttavia, se ci si concentra sugli aspetti immateriali, è possibile vedere che si guadagnano anche molte cose.

Perdiamo la nostra salute fisica, i nostri cari, la nostra abilità fisica, la nostra giovinezza, la nostra innocenza.

Guadagniamo l’esperienza, la saggezza, la comprensione del mondo, la conoscenza di noi stessi, le relazioni significative, la prospettiva.

La nostra visione di questi cambiamenti dipende da molti fattori, tra cui la nostra personalità, la nostra cultura e le nostre esperienze personali. Alcune persone possono vedere i cambiamenti come un declino, mentre altre possono vederli come un’opportunità di crescita. Per me questo resta il migliore dei mondi possibili. Sono in compagnia di Leibniz.[image error]

January 11, 2024

Mike Hope. La “memoria” dei libri

In Memoriam

In Memoriam Il Libro

Il LibroAnche i libri hanno una memoria. Questa non è la copertina di un semplice libretto di preghiere, quella che vedete qui sopra. Divise in tre sezioni, “Mattina”, “Mezzogiorno” e “Notte”, questo prezioso libretto raccoglie preghiere, riflessioni e meditazioni che sono state amate e utilizzate nel corso dei secoli in un’ampia varietà di tradizioni religiose nel mondo inglese.

Scritte e scelte non solo per chi crede, ma sopratutto per chi non crede. Scrittori, poeti, artisti e scienziati, uomini comuni o famosi che hanno sentito il bisogno di dire una preghiera durante il loro viaggio “for the long day”.

Le parole del “mattino”: Dio, universo, natura, animali, ricerca, fanciullezza, gioventù, educazione, amicizia, lavoro, città, viaggi, tempo libero, nazioni, chiesa.

Le parole di “mezzogiorno”: credo, fede, cristianità, guida, amore, libertà, universalità, utilità, tolleranza, amicizia, chiamata, dedicare, donare, servizio, coraggio, fiducia.

Le parole della “notte”: prova, giorni bui, problemi, malattia, dolore, male, sofferenza, approfondimenti, debolezza, perdono, riflessione, pentimento, tranquillità, meditazione, saggezza, silenzio, tempo, preghiera, grazie, benedizione, sera, natale, età, morte, pace, prospettiva, resurrezione.

Per ogni parola, una ricerca, una riflessione, un ricordo. Nella mia biblioteca digitale ho assegnato al libro quattro stelle perchè ogni stella ha un valore memoriale. Ogni parola ha una sua rilevanza e corrispondenza con i “tag”, le parole chiave che chiamiamo in italiano “etichette”, per ogni libro che il bibliomane sistema nella sua biblioteca.

Lo acquistai durante una visita alla piccola chiesa di “St Thomas of Canterbury a Cothelstone”, Taunton, Somerset, durante una “Summer School” della Taunton School nel mese di Agosto 1999. Sono trascorsi 25 anni.

La cartolina

La cartolinaLa ri-visitai con Mike Hope, professore universitario inglese di Storia dell’Arte, scrittore e guida di tanti corsi che mia moglie ed io, con tanti nostri studenti italiani, hanno avuto modo di seguire nel corso degli anni.

Ricordo che prima di andare sui monti Quantocks per vedere l’eclissi di sole di quell’anno, il gruppo fece sosta in questa deliziosa e antica chiesa. Fermai sul retro della cartolina quel giorno e quella fantastica esperienza.

Un buio freddo e totale cadde improvviso sul mondo, tra quei monti Quantocks, una sensazione di grande immobilità, gelo e mistero, con una vista a 360 gradi per una vita tutta da capire. Il giorno dopo avremmo lasciato Taunton.

La cartolina

La cartolinaPer vari anni, mia moglie ed io abbiamo organizzato corsi di lingua e civiltà inglese per giovani e adulti partecipando a svariate “summer school” in scuole, college ed istituzioni pubbliche e private. Un tempo, negli anni ottanta e novanta, queste “scuole estive” erano molto frequenti. Oggi, per diverse intuibili ragioni, non rimane che un ricordo. Restano i libri, testimoni solo in apparenza freddi e muti. Sono il mio “cibo per la mente”, ogni libro è carico di ricordi.

Scorrendo quelle pagine puoi trovarci dentro, un segnalibro, una macchia, un ritaglio di giornale, una foto, un segno, una sottolineatura, una orecchia alla pagina, addirittura una macchia di caffè, la traccia di un fiore che ti comunica e ti riporta indietro nel tempo della memoria che segna il tempo ritrovato. Ma oggi questo libro ha un ricordo molto particolare. Una occasione molto triste.

Ricordare la scomparsa di un grande amico, un grande cultore di storia, arte e cultura inglese: Mike Hope. Lo avevamo conosciuto ancor giovane, baldo e forte, poco più che trentenne, in una precedente “Summer School” alla Università di Loughborough che allora si chiamava “università della tecnologia”. Inizio anni novanta.

Nostro figlio Alessandro aveva 15 anni, Mike giocava a tennis con lui nel tempo libero. Guidati da Mike, in mini bus, andavamo per villaggi, chiese e residenze, “country houses” e musei, in cerca di antichi tesori e memorie. Gruppi di studio di diverse nazionalità, in cerca di “food for thoughts”, cibo per la mente.

Mike sapeva come “sfamarci” scovando tesori di arte e di memorie nei luoghi più imprevisti. Il suo inglese era in perfetto accento oxfordiano, la sua immancabile macchina fotografica fermava sia lo spazio e il tempo, movimentando le sue lezioni con infinite diapositive e mirabili descrizioni. Da Loughborough, nelle estati successive, siamo stati alla Taunton School e poi al Marlborough College.

Amava l’Italia, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra cucina. Fu nostro ospite con la sua famiglia, Angie sua moglie e suo figlio. Lo portai anche al Liceo di Sarno dove tenne una applaudita conferenza sul tema del “Grand Tour” inglese in Italia nel settecento.

Quando lo portai a Villa Cimbrone, lui soffriva di vertigini, ricordo che seduto sul belvedere, sotto un sole infuocato di metà maggio, mi fece una lunga discussione sulla sindrome di Stendhal, quella affezione provoca tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza. Quella di Ravello.

Un male oscuro ed implacabile ha stroncato la sua forte fibra. Abbiamo saputo in ritardo della sua scomparsa. Qualcuno ha scritto sulla sua pagina di Facebook:

“We lost this big hearted man. A larger than life force of nature has touched the heart of so many people. Mike will be missed so very much. His body couln’t win the fight but his spirit will live on”.

“Abbiamo perso quest’uomo dal cuore grande. Una forza più grande della vita della natura ha toccato il cuore di così tante persone. Mike ci mancherà moltissimo. Il suo corpo non è riuscito a vincere la battaglia, ma il suo spirito continuerà a vivere”.

Mike Hope

Mike HopeFarewell, mio caro amico.[image error]

Mike Hope. La “memoria” dei libri …

In Memoriam

In Memoriam Il Libro

Il LibroAnche i libri hanno una memoria. Questa non è la copertina di un semplice libretto di preghiere, quella che vedete qui sopra. Divise in tre sezioni, “Mattina”, “Mezzogiorno” e “Notte”, questo prezioso libretto raccoglie preghiere, riflessioni e meditazioni che sono state amate e utilizzate nel corso dei secoli in un’ampia varietà di tradizioni religiose nel mondo inglese.

Scritte e scelte non solo per chi crede, ma sopratutto per chi non crede. Scrittori, poeti, artisti e scienziati, uomini comuni o famosi che hanno sentito il bisogno di dire una preghiera durante il loro viaggio “for the long day”.

Le parole del “mattino”: Dio, universo, natura, animali, ricerca, fanciullezza, gioventù, educazione, amicizia, lavoro, città, viaggi, tempo libero, nazioni, chiesa.

Le parole di “mezzogiorno”: credo, fede, cristianità, guida, amore, libertà, universalità, utilità, tolleranza, amicizia, chiamata, dedicare, donare, servizio, coraggio, fiducia.

Le parole della “notte”: prova, giorni bui, problemi, malattia, dolore, male, sofferenza, approfondimenti, debolezza, perdono, riflessione, pentimento, tranquillità, meditazione, saggezza, silenzio, tempo, preghiera, grazie, benedizione, sera, natale, età, morte, pace, prospettiva, resurrezione.

Per ogni parola, una ricerca, una riflessione, un ricordo. Nella mia biblioteca digitale ho assegnato al libro quattro stelle perchè ogni stella ha un valore memoriale. Ogni parola ha una sua rilevanza e corrispondenza con i “tag”, le parole chiave che chiamiamo in italiano “etichette”, per ogni libro che il bibliomane sistema nella sua biblioteca.

Lo acquistai durante una visita alla piccola chiesa di “St Thomas of Canterbury a Cothelstone”, Taunton, Somerset, durante una “Summer School” della Taunton School nel mese di Agosto 1999. Sono trascorsi 25 anni.

La ri-visitai con Mike Hope, professore universitario inglese di Storia dell’Arte, scrittore e guida di tanti corsi che mia moglie ed io, con tanti nostri studenti italiani, hanno avuto modo di seguire nel corso degli anni.

Ricordo che prima di andare sui monti Quantocks per vedere l’eclissi di sole di quell’anno, il gruppo fece sosta in questa deliziosa e antica chiesa. Fermai sul retro della cartolina quel giorno e quella fantastica esperienza.

Un buio freddo e totale cadde improvviso sul mondo, tra quei monti Quantocks, una sensazione di grande immobilità, gelo e mistero, con una vista a 360 gradi per una vita tutta da capire. Il giorno dopo avremmo lasciato Taunton.

Per vari anni, mia moglie ed io abbiamo organizzato corsi di lingua e civiltà inglese per giovani e adulti partecipando a svariate “summer school” in scuole, college ed istituzioni pubbliche e private. Un tempo, negli anni ottanta e novanta, queste “scuole estive” erano molto frequenti. Oggi, per diverse intuibili ragioni, non rimane che un ricordo. Restano i libri, testimoni solo in apparenza freddi e muti. Sono il mio “cibo per la mente”, ogni libro è carico di ricordi.

Scorrendo quelle pagine puoi trovarci dentro, un segnalibro, una macchia, un ritaglio di giornale, una foto, un segno, una sottolineatura, una orecchia alla pagina, addirittura una macchia di caffè, la traccia di un fiore che ti comunica e ti riporta indietro nel tempo della memoria che segna il tempo ritrovato. Ma oggi questo libro ha un ricordo molto particolare. Una occasione molto triste.

Ricordare la scomparsa di un grande amico, un grande cultore di storia, arte e cultura inglese: Mike Hope. Lo avevamo conosciuto ancor giovane, baldo e forte, poco più che trentenne, in una precedente “Summer School” alla Università di Loughborough che allora si chiamava “università della tecnologia”. Inizio anni novanta.

Nostro figlio Alessandro aveva 15 anni, Mike giocava a tennis con lui nel tempo libero. Guidati da Mike, in mini bus, andavamo per villaggi, chiese e residenze, “country houses” e musei, in cerca di antichi tesori e memorie. Gruppi di studio di diverse nazionalità, in cerca di “food for thoughts”, cibo per la mente.

Mike sapeva come “sfamarci” scovando tesori di arte e di memorie nei luoghi più imprevisti. Il suo inglese era in perfetto accento oxfordiano, la sua immancabile macchina fotografica fermava sia lo spazio e il tempo, movimentando le sue lezioni con infinite diapositive e mirabili descrizioni. Da Loughborough, nelle estati successive, siamo stati alla Taunton School e poi al Marlborough College.

Amava l’Italia, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra cucina. Fu nostro ospite con la sua famiglia, Angie sua moglie e suo figlio. Lo portai anche al Liceo di Sarno dove tenne una applaudita conferenza sul tema del “Grand Tour” inglese in Italia nel settecento.

Quando lo portai a Villa Cimbrone, lui soffriva di vertigini, ricordo che seduto sul belvedere, sotto un sole infuocato di metà maggio, mi fece una lunga discussione dulla sindrome di Stendhal, quella affezione provoca tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza. Quella di Ravello.

Un male oscuro ed implacabile ha stroncato la sua forte fibra. Abbiamo saputo in ritardo della sua scomparsa. Qualcuno ha scritto sulla sua pagina di Facebook:

“We lost this big hearted man. A larger than life force of nature has touched the heart of so many people. Mike will be missed so very much. His body couln’t win the fight but his spirit will live on”.

“Abbiamo perso quest’uomo dal cuore grande. Una forza più grande della vita della natura ha toccato il cuore di così tante persone. Mike ci mancherà moltissimo. Il suo corpo non è riuscito a vincere la battaglia, ma il suo spirito continuerà a vivere”.

Farewell, mio caro amico.

Originally published at https://angallo.medium.com on January 11, 2024.

[image error]January 10, 2024

Sincronia: la mia parola chiave

In lettura

In lettura“Ogni cosa è collegata. E lo dimostrerò scientificamente.” Ci sono parole che nascondono un mondo bellissimo, che sembrano precise come termini medici, eppure vengono usate da chiunque e nei momenti più disparati per affermare concetti spesso lontani dal contesto in cui queste parole sono nate. Prendiamo il termine “sincronicità”, per esempio, che usiamo solitamente per indicare quegli eventi che si verificano nello stesso istante. Ci sono scienziati che hanno timore a usare questa parola, perché evoca concetti mistici o terreni troppo scivolosi. Ma la scienza non è a favore o contro concetti sincronici: semmai lo sono gli scienziati. Infatti c’è un fisico, che è andato contro tutto e tutti, a cui questa parola non faceva paura. Anzi, si è messo a indagarla. E lo ha fatto insieme allo psicanalista in attività più famoso del mondo, colui che quella parola l’aveva creata. Questa è la storia di un fisico così talentuoso che a trent’anni (anzi, meno) è stato collocato esattamente tra Einstein e Maxwell nella classifica dei fisici più importanti del ventesimo secolo: Wolfgang Pauli. Ma anche del personaggio più criticato, sbeffeggiato, deriso di tutto il mondo scientifico. Soprattutto per la sua seconda vita, che Pauli ha scelto di trascorrere nei quartieri più malfamati delle grandi città, girando per bordelli, bevendo whisky, prendendosi a botte con la gente più strana, e tornando sempre a casa alle prime ore del mattino. Ma, come se non bastasse, c’é un altro colpo di scena. Wolfgang Pauli andava in analisi da Carl Gustav Jung, il quale aveva chiesto una sola cosa in cambio: che Pauli gli spiegasse la fisica quantistica. Questa è una storia di inquietudine. Una storia in cui viene messo in discussione un modo di ragionare che ci è proprio, e che diamo per scontato. Quella raccontata in questo libro è la vera, incredibile storia di Pauli e Jung, della fisica quantistica e della sincronicità, della mente e dell’amore, e di come tutto sia straordinariamente legato insieme.

La mia parola chiave del 2024: sistema in sincronia. Ogni anno, all’inizio di un nuovo anno, scelgo una parola che mi guidi e mi ispiri durante i mesi a venire. Quest’anno, ho scelto la parola sistema. La parola ha diversi significati, ma per me si riferisce a un insieme di elementi interconnessi che funzionano insieme per raggiungere un obiettivo comune. Può essere un sistema fisico, come il corpo umano o il sistema solare, oppure un sistema sociale, come l’economia o la politica.

Perché ho scelto questa parola? Credo che sia importante concentrarsi sul sistema nel suo insieme, piuttosto che sui singoli elementi che lo compongono. Quando guardiamo al sistema, possiamo vedere come i diversi elementi interagiscono tra loro e come contribuiscono al risultato finale. Quest’anno, in particolare, credo che sia importante concentrarsi sul sistema globale. Il mondo è un sistema complesso e interconnesso, e le nostre azioni hanno un impatto sincronico su tutti gli altri elementi del sistema.

Per esempio, il cambiamento climatico è un problema sistemico. Non è causato da un singolo fattore, ma da un insieme di fattori che interagiscono tra loro. Per affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo capire il sistema nel suo insieme e trovare soluzioni che funzionino a tutti i livelli.

La parola “sistema” ci invita a pensare in modo più ampio e a considerare le conseguenze delle nostre azioni. Quando ci concentriamo sul sistema, possiamo vedere come le nostre scelte possono avere un impatto sul mondo intero. Ecco alcuni esempi di come possiamo applicare la parola “sistema” alla nostra vita quotidiana:

Nella nostra vita personale, possiamo pensare al sistema delle nostre relazioni. Come interagiamo con i nostri familiari, amici e colleghi? Come possiamo migliorare le nostre relazioni per creare un sistema più armonioso?

Nel nostro lavoro, possiamo pensare al sistema della nostra organizzazione. Come funzionano le diverse parti dell’organizzazione? Come possiamo migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le diverse parti del sistema?

Nella nostra comunità, possiamo pensare al sistema della nostra società. Come possiamo migliorare la giustizia sociale, l’equità e la sostenibilità?

La parola “sistema” è un’ispirazione per agire e per creare un mondo migliore.

La teoria dei sistemi è un approccio scientifico che studia i sistemi, ovvero un insieme di elementi interconnessi che funzionano insieme per raggiungere un obiettivo comune. La teoria è stata sviluppata nel XX secolo da diversi studiosi, tra cui Ludwig von Bertalanffy, Norbert Wiener e Kenneth Boulding. La teoria si basa su alcuni principi fondamentali, tra cui:

L’interconnessione: i sistemi sono composti da elementi interconnessi che interagiscono tra loro.

L’organizzazione: i sistemi sono organizzati in modo da raggiungere un obiettivo comune.

L’auto-organizzazione: i sistemi sono in grado di organizzarsi da soli in risposta al loro ambiente.

L’emersione: i sistemi presentano proprietà che non sono presenti nei singoli elementi che li compongono.

La teoria dei sistemi ha un’ampia gamma di applicazioni, in diversi campi del sapere, tra cui:

Le scienze naturali: la teoria dei sistemi è stata utilizzata per studiare sistemi fisici, come i sistemi biologici e i sistemi ecologici.

Le scienze sociali: la teoria dei sistemi è stata utilizzata per studiare sistemi sociali, come le organizzazioni, le economie e le società.

L’ingegneria: la teoria dei sistemi è stata utilizzata per progettare sistemi complessi, come i sistemi di controllo e i sistemi di intelligenza artificiale.

La teoria dei sistemi offre una visione utile della realtà. Ci aiuta a capire come i sistemi sono organizzati e come interagiscono tra loro.

Ecco alcuni esempi di come la teoria dei sistemi sincronici può essere applicata alla vita quotidiana:

Nella nostra vita personale, possiamo usare la teoria dei sistemi per capire le nostre relazioni, le nostre organizzazioni e la nostra società. Nel nostro lavoro, possiamo usare la teoria dei sistemi per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le diverse parti di un’organizzazione.

Nella nostra comunità, possiamo usare la teoria dei sistemi per affrontare problemi complessi, come il cambiamento climatico o la povertà.

La teoria dei sistemi è uno strumento potente che può aiutarci a capire il mondo che ci circonda e a creare un mondo migliore.

Ci sarà modo di parlarne quando finisco di leggere questo straordinario libro.[image error]

Elogio della consapevolezza

Sono davvero tante le definizioni che cercano di rendere il senso della parola consapevolezza. Ci hanno provato in tanti a farlo: psicologi, psicoanalisti, letterati, poeti, cultori dell’etica, formatori e tanti altri. Non so però quanto possa annoverarsi tra questi lo scrittore Lewis Carroll, autore di Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Di sicuro, se toccasse a me definire il senso della parola consapevolezza, non esiterei a lasciarmi guidare da una lettura metaforica del dialogo che Alice intrattiene con sé stessa.

Annoiata dei suoi ripetitivi ritmi di vita, Alice segue un coniglio bianco. Nella tana di Bianconiglio, Alice accetta l’invito: «Bevimi», scritto sull’etichetta di una bottiglia. Il risultato? «Ora mi sto allungando come il cannocchiale più lungo che sia mai esistito! Addio, piedi!», esclama la “piccola saggia Alice”. La testa è lontana dai piedi. Tanto che la protagonista del romanzo di Carroll è costretta a spedire per posta all’«Egr. Ill. Piede destro di Alice» il regalo di Natale: un paio di scarpe nuove.

La testa lontana dai piedi! È l’immagine e la condizione che meglio descrivono la mancanza di consapevolezza. La si può recuperare solo ristabilendo la distanza giusta tra la testa e i piedi. Alice può farlo solo seguendo il “Consiglio di bruco”: dovrà mangiare un fungo. Ma che fatica! Non è per niente facile! Gli effetti dei morsi dati al cappello del fungo infatti cambiano a seconda della parte di fungo che Alice morde.

La consapevolezza, che è essenzialmente armonia ed equilibrio tra le diverse parti che ci compongono, è frutto di scelte tra le tante opportunità che attraversano le nostre giornate. Per quanto immersi nell’era della consapevolezza, più cercata e raccontata che vissuta, questa non ci è data come un cromosoma. È conquista. È frutto di scelte. E anche di errori. Derivata dall’unione tra con (insieme) e sapere, avere consapevolezza vuol dire letteralmente arrivare, insieme, a conoscere qualcosa; rendersi conto di qualcosa confrontandosi.

Il confronto può esserci con chi sta di fronte a noi o con noi stessi. In questo secondo caso, la consapevolezza è chiamare a raccolta tutte le parti di noi per vivere in pienezza la nostra vita. È entrare in modalità Alice, mettendo tra parentesi il sorprendente e, a volte, strano mondo che affolla la “tana del coniglio”. È entrare in un dialogo leale con le proprie emozioni, con i propri pensieri e con il proprio corpo. Fino a chiedersi scusa per avere, talvolta, sciupato emozioni e aver soffocato sogni. Consapevoli che «ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa» (Pirandello).

Nunzio Galantino — Il Sole 24 ore 7 dicembre 2024[image error]

January 6, 2024

L’Intelligenza artificiale per una scrittura medica

Strumenti di Intelligenza artificiale per il medical writing

Strumenti di Intelligenza artificiale per il medical writing

Nell’ultimo numero del giornale EVENTI è apparso un articolo già pubblicato sulla piattaforma digitale MEDIUM, uno scritto uscito dalla scatola dei miei ricordi. Milioni di lettori e scrittori in tutto il mondo che amano leggere condividono la passione per la lettura e la scrittura su quegli eventi che fanno comunicazione e danno un senso alla nostra esistenza.

Nell’articolo mi sono occupato del passaggio della comunicazione cartacea a quella digitale nell’editoria. Grandi trasformazioni sono in atto nel campo della tecnologia comunicativa.

Questo giornale, grazie all’impegno ed ingegno del suo fondatore e direttore editoriale Livio Pastore, porta avanti da decenni questo messaggio pur nel suo limitato ambito della informazione meridionale. Ne è un caso ma una prova, infatti, la pubblicazione dell’ottavo volume della “Collana di Eventi” dell’appassionante viaggio nella memoria della Città di Sarno. Storia locale, è vero, soltanto microstorie. Ma non ci sarebbe la Storia con la maiuscola se non ci fossero quelli che i latini chiamavano “eventum”, nel senso di “ciò che avviene”.

Sant’Agostino ebbe a dire che non esiste il passato, il presente e il futuro. Esiste il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Sono gli “eventum” a segnare e marcare il tempo. Sono tradizionalmente custoditi nella scatola dei ricordi. Ognuno ne ha una. Questo giornale, che si chiama non a caso, Eventi, registra e rilancia sia eventi comuni e personali che quelli collettivi.

Ma se ogni passato è stato prima presente e poi futuro, quello di cui intendo occuparmi oggi è proprio di eventi e strumenti del presente che diventano futuro. Nel caso dell’articolo che ho citato sul numero precedente di Eventi, era “il figlio del tipografo”, Antonio Gallo che parlava al figlio Francesco dell’editore dell’Ippogrifo Giovanni Ciociano.

Oggi è sempre “il figlio del tipografo” che parla al suo proprio figlio Alessandro. Tiro fuori ciò che penso dalla “scatola del futuro” che, nel labirinto della memoria, si collega misteriosamente a quella degli eventi passati.

Passa il tempo, si susseguono gli eventi che costruiscono il futuro. Dal Cartaceo al Digitale, dalla Intelligenza Naturale a quella Artificiale, il passo è tanto breve e imminente, quanto pericoloso e misterioso. Coinvolge non solo il pensiero e la scrittura, ma l’intera realtà del nostro futuro umano.

In un campo particolare della comunicazione che si chiama “medical writing”, l’intelligenza artificiale (IA) può offrire una serie di strumenti e risorse che aiutano i professionisti a creare contenuti di alta qualità. In italiano il termine è tradotto come “scrittura medica” o “redazione medica”.

Questa disciplina si occupa della creazione di testi scritti inerenti al campo medico e scientifico, con l’obiettivo di comunicare informazioni complesse a un pubblico specifico, che può includere professionisti della salute, pazienti o il grande pubblico.

I “medical writer” sono professionisti con competenze scientifiche e comunicative che li qualificano a creare documenti accurati, comprensibili e pertinenti al loro pubblico di riferimento. Ecco alcuni esempi di documenti che possono essere redatti dal “medical writer”:

Ricettari: sono documenti che riportano le informazioni relative a un farmaco, come indicazioni terapeutiche, posologia, effetti collaterali e controindicazioni.

Fogli illustrativi: I fogli illustrativi sono documenti che accompagnano i farmaci e forniscono informazioni dettagliate al paziente, come indicazioni terapeutiche, modalità di assunzione, effetti collaterali e precauzioni.

Manoscritti scientifici: sono documenti destinati alla pubblicazione su riviste mediche e descrivono i risultati di studi clinici, meta-analisi o revisioni sistematiche.

Comunicazioni aziendali: sono documenti rivolti a professionisti della salute, investitori o il grande pubblico per promuovere un farmaco, un dispositivo medico o un servizio sanitario.

La scrittura medica richiede un’ampia conoscenza del linguaggio medico e scientifico, delle tecniche di comunicazione efficace e della normativa vigente in materia di farmacovigilanza e informazione al paziente. I “medical writer” svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione di informazioni accurate e autorevoli nel campo medico, contribuendo alla promozione di una migliore salute pubblica.

Ecco alcuni strumenti di intelligenza artificiale che possono essere utilizzati nel “medical writing”:

Generazione automatizzata di contenuti: alcuni strumenti di IA possono generare automaticamente contenuti basati su dati medici e scientifici. Questi strumenti utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per analizzare e sintetizzare le informazioni e produrre testi coerenti e ben strutturati.

Revisione e correzione automatica: gli strumenti di revisione e correzione automatica basati sull’IA possono aiutare a individuare errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura nei documenti medici. Questi strumenti utilizzano algoritmi avanzati per identificare gli errori e suggerire correzioni precise.

Estrazione di informazioni: la IA può essere utilizzata per estrarre informazioni chiave dai documenti medici, come studi clinici o articoli scientifici. Gli algoritmi di estrazione delle informazioni possono analizzare automaticamente i testi, identificare i dati pertinenti e organizzarli in un formato strutturato.

Ricerca e sintesi automatica di letteratura scientifica: gli strumenti di IA possono aiutare a cercare e analizzare un’ampia gamma di letteratura scientifica e medica. Questi strumenti utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per individuare gli articoli rilevanti, estrarre le informazioni pertinenti e sintetizzare i risultati in modo conciso.

Assistenza nella scrittura di abstract e riassunti: la IA può fornire assistenza nella scrittura di abstract e riassunti di studi clinici o articoli scientifici. I modelli di linguaggio basati sull’IA possono suggerire frasi e strutture di testo ottimali, aiutando i professionisti del medical writing a creare riassunti accurati e ben formulati.

Supporto nella gestione delle referenze: gli strumenti di IA possono semplificare la gestione delle referenze bibliografiche. Alcuni software di gestione delle referenze utilizzano l’IA per organizzare automaticamente le citazioni, generare elenchi di riferimenti bibliografici e garantire la corretta formattazione secondo gli standard richiesti.

È importante sottolineare che, sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale possano fornire un supporto prezioso nel medical writing, rimane fondamentale l’intervento e la revisione umana per garantire l’accuratezza e la qualità dei contenuti. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati come ausili, ma non sostituiscono il know-how e l’esperienza dei professionisti del settore.

Alessandro Gallo è Direttore Generale e Direttore Commerciale di Springer Healthcare, presenza globale con oltre 350 dipendenti in più di una ventina di uffici in tutto il mondo, una solida tradizione di conoscenza e competenza tecnica scientifica e una speciale importanza globale. I team dedicati sono in grado di produrre contenuti personalizzati per massimizzare il raggiungimento del target di riferimento.

Springer Healthcare offre contenuti di qualità su misura per le esigenze dei clienti attraverso prodotti e servizi innovativi. Il lavoro unisce le competenze di un’agenzia di comunicazione medico-scientifiche con la tradizione di un editore scientifico di grande prestigio.

Con la capacità di coprire tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, Springer Healthcare è il partner perfetto per le pubblicazioni scientifiche, le comunicazioni e la formazione medica. Il lavoro è contraddistinto dalla solida tradizione, grande esperienza e capacità di sviluppare soluzioni innovative e flessibili.

Nel campo del “medical writing”, l’intelligenza artificiale (IA) può offrire una serie di strumenti e risorse che aiutano i professionisti a creare contenuti di alta qualità. Springer Healthcare annuncia il lancio di un corso innovativo:

“Strumenti di Intelligenza Artificiale per il Medical Writing”.

Un training pionieristico è pensato per medici, ricercatori, e professionisti della comunicazione nel settore sanitario che desiderano esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale nel medical writing. Si copriranno argomenti come l’ottimizzazione dei processi di ricerca, l’analisi e il confronto di linee guida cliniche, l’etica nella gestione degli strumenti, la gestione del copyright.

Si impareranno ad utilizzare strumenti AI innovativi per migliorare la qualità e l’efficienza del proprio lavoro, dalla generazione di parole chiave alla preparazione di abstract e plain language summaries.

Il corso prevede l’approfondimento di case study con esercizi interattivi per fornire una comprensione completa di come l’IA ha già rivoluzionato il medical writing, la professione medica e la relazione medico paziente, in particolare partendo da un’analisi di articoli pubblicati su importanti riviste di settore. Una vera e propria avventura educativa all’avanguardia.

Basta scrivere a alessandro.gallo@springer.com Sono previsti diversi incontri di una giornata a Milano e anche a Bologna o Roma in funzione dell’affluenza. A causa dell’alta domanda, c’è una lunga waiting list. Per chi non potrà esserci di persona, ci saranno anche sessioni in remoto per garantire a tutti la possibilità di partecipare. Nel corso dell’anno, inoltre, ai partecipanti premium sarà offerto un accesso a video lezioni asincrone e una piattaforma dedicata per apprendere al giusto ritmo. Chi cerca un’esperienza su misura, si offrono consulenze personalizzate per esigenze specifiche.

L’influenza dell’intelligenza artificiale (IA) sulla creatività umana nel campo della scrittura e dell’arte può essere sia stimolante che controversa. Ecco alcuni modi in cui l’IA potrebbe avere un impatto:

Ispirazione e generazione di idee: L’IA può essere utilizzata come strumento per l’ispirazione e la generazione di idee. Ad esempio, gli scrittori possono utilizzare algoritmi di generazione del linguaggio naturale per ottenere suggerimenti o spunti creativi. Tuttavia, l’IA non sostituisce la capacità umana di sviluppare idee originali, ma può offrire un punto di partenza o un’ulteriore fonte di stimolo.

Assistenza nella scrittura: Gli strumenti di scrittura assistita basati sull’IA, come i correttori automatici o i suggerimenti di completamento delle frasi, possono aiutare gli scrittori a migliorare la qualità e l’efficacia dei loro testi. Questo può consentire agli autori di concentrarsi maggiormente sulla creatività e sullo sviluppo delle loro idee, delegando le questioni tecniche all’IA.

Sperimentazione e esplorazione: L’IA può essere utilizzata come strumento per sperimentare e esplorare nuove forme di scrittura o di espressione artistica. Ad esempio, gli artisti possono utilizzare algoritmi generativi per creare opere d’arte uniche o gli scrittori possono esplorare generi letterari o stili di scrittura diversi. Questo amplia il ventaglio delle possibilità creative a disposizione degli artisti.

Collaborazione tra l’IA e gli artisti: Gli artisti possono lavorare in collaborazione con l’IA per creare opere d’arte condivise. Ad esempio, alcuni pittori utilizzano robot artistici controllati dall’IA per realizzare opere che combinano la tecnica umana con la precisione e la ripetibilità dell’IA. Questo tipo di collaborazione può portare a risultati unici e ibridi.

Esplorazione di nuovi medium: L’IA offre nuovi medium e strumenti per l’espressione artistica. Ad esempio, artisti e scrittori possono utilizzare l’IA per creare opere d’arte interattive, opere letterarie generative o esperienze immersive. Queste nuove forme di espressione possono ampliare l’orizzonte creativo e offrire nuove prospettive artistiche.

E’ importante notare che l’IA non sostituisce la creatività umana. La creatività e l’interpretazione umana sono ancora fondamentali per la produzione di opere d’arte significative. L’IA può essere uno strumento potente per gli artisti, ma spetta comunque agli esseri umani dare forma e significato alle loro creazioni.

P.S. Questo articolo può essere letto online sulla piattaforma MEDIUM a questo indirizzo: angallo.medium.com[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers