Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 19

December 23, 2024

Ogni uomo è un libro, ogni libro è un uomo nella “Biblioteca della Vita”

Ogni fine anno la biblioteca digitale di Librarything per ogni suo membro fa il bilancio della propria attività. Una rassegna dei libri…

December 19, 2024

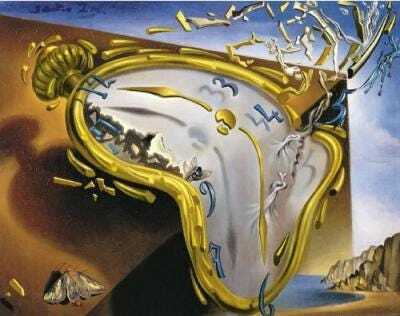

L’intemporaneo

Bologna 9 novembre 2018 parco del velodromo (foto@angallo)

Bologna 9 novembre 2018 parco del velodromo (foto@angallo)“Il mio sogno non sorge mai dal grembo

delle stagioni, ma nell’intemporaneo

che vive dove muoiono le ragioni

e Dio sa s’era tempo; o s’era inutile”

[Le stagioni — Eugenio Montale]

I versi finali della poesia offrono una riflessione profonda e complessa sul concetto di tempo e sull’esperienza umana. Montale inizia affermando che il suo sogno non ha origine nelle “quattro stagioni,” simbolo di ciclicità e cambiamento naturale.

Questo rifiuto implica una critica alla superficialità con cui spesso si interpretano le esperienze umane attraverso i cicli naturali. Le stagioni, con le loro associazioni emotive e culturali, non sono sufficienti a contenere la complessità del sogno umano, che si colloca al di fuori di queste categorie.

L’idea di “intemporaneo” suggerisce un’esperienza che trascende il tempo lineare e ciclico. Montale sembra indicare uno spazio esistenziale in cui si vive l’assoluto, lontano dalle convenzioni temporali. La frase “dove muoiono le ragioni” può essere interpretata come una riflessione sulla perdita di significato e razionalità nel mondo moderno.

Le “ragioni” possono riferirsi a quelle motivazioni logiche e razionali che guidano le scelte umane, ma che in questo contesto sembrano svanire, lasciando spazio a un’esperienza più profonda e ineffabile.

La domanda retorica finale, “Dio sa s’era tempo, o s’era inutile,” introduce un elemento di ambiguità. Il Poeta sembra interrogarsi sul valore del tempo stesso: è stato speso in modo significativo o è stato semplicemente “inutile”?

Questa riflessione evoca una certa disperazione esistenziale, suggerendo che la ricerca di significato può apparire vana in un mondo dove le certezze sono sfuggenti. Questi versi rappresentano una meditazione profonda sulla condizione umana.

Lontano dalle rassicurazioni delle stagioni e delle loro simboliche rinascite, il poeta esplora l’intemporaneo, un luogo esistenziale dove il sogno si confronta con l’assurdo e l’incertezza del vivere. La sua poesia diventa così un invito a riflettere sulla complessità dell’esperienza umana in un mondo in cui le certezze sembrano dissolversi.

L’intemporaneo è un concetto filosofico che si riferisce a uno stato o una dimensione esistenziale che trascende il tempo lineare e ciclico. In questo contesto, l’intemporaneo rappresenta un’esperienza che non è soggetta alle limitazioni temporali e alle convenzioni delle stagioni o dei cicli naturali.

Transcendenza. L’intemporaneo è visto come una realtà che va oltre le esperienze temporali ordinarie, permettendo una connessione con l’assoluto o con una dimensione più profonda dell’esistenza.

Perdita di razionalità. In questo spazio, le “ragioni” e le spiegazioni razionali possono svanire, suggerendo che l’esperienza intemporanea non può essere completamente compresa attraverso la logica o la razionalità tradizionale.

Ambiguità del tempo. L’intemporaneo solleva interrogativi sul valore e sul significato del tempo stesso, portando a riflessioni sull’utilità delle esperienze vissute e sulla loro connessione con l’essere.

Il concetto di intemporaneo è spesso esplorato in relazione a pensatori come Nikolai Berdjajew, il quale discute l’essere come qualcosa che eccede le esperienze quotidiane e temporali, suggerendo una dimensione in cui l’uomo può confrontarsi con la propria esistenza in modo più autentico.

Montale utilizza questa idea per esprimere la complessità dei sogni e delle aspirazioni umane, che non possono essere ridotte a semplici cicli di vita o esperienze stagionali.

L’intemporaneo rappresenta un aspetto della filosofia esistenziale che invita a riflettere su come le esperienze umane possano andare oltre il tempo e le sue limitazioni, cercando significati più profondi e universali.

Il mio sogno non è nelle quattro stagioni.

Non nell’inverno

che spinge accanto a stanchi termosifoni

e spruzza di ghiaccioli i capelli già grigi.

e non nei falò accesi, nelle periferie

dalle pandemie erranti, non nel fumo

d’averno che lambisce i cornicioni

e neppure nell’albero di Natale

che sopravvive, forse, solo nelle prigioni.

Il mio sogno non è nella primavera

L’età di cui ci parlano antichi tabulari,

e non nelle ramaglie che stentano a mettere piume,

e non nel tinnulo strido della marmotta

quando s’affaccia dal suo buco,

e neanche nello schiudersi delle osterie e dei crotti

nell’illusione che ormai più non piova

o pioverà forse altrove, chissà dove.

Il mio sogno non è nell’estate

nevrotica di falsi miraggi e lunazioni

di malaugurio, non nel reticolato

del tramaglio squarciato dai delfini,

non nei barbagli afosi dei suoi mattini,

e non nelle subacquee peregrinazioni

di chi affonda con sé e col suo passato.

Il mio sogno non è nell’autunno

fumicoso, avvinato, rinvenibile

solo nei calendari o nelle fiere

dei barbanera, non nelle sue nere

fulminee sere, nelle processioni

vendemmiali o liturgiche, non nel grido dei pavoni

nel giro dei frantoi, nell’intasarsi

della larva e del ghiro.

Il mio sogno non sorge mai dal grembo[image error]

delle stagioni, ma nell’intemporaneo

che vive dove muoiono le ragioni

e Dio sa s’era tempo; o s’era inutile.

December 18, 2024

“Invecchiare completa te stesso …”

Ho letto il titolo di un articolo che dice: “Aging makes you more yourself”. Tradotto liberamente sarebbe “Invecchiare completa te stesso”…

December 15, 2024

Antropomorfismo natalizio

L’antropomorfismo è un concetto che si riferisce alla tendenza ad attribuire caratteristiche fisiche o psicologiche umane a esseri diversi dall’uomo, come animali, oggetti inanimati o fenomeni naturali. Questo termine deriva dai vocaboli greci anthrōpos (umano) e morphē (forma) e ha radici storiche profonde, riscontrabili in molte culture antiche. L’antropomorfismo può manifestarsi in vari ambiti. Spesso le divinità vengono rappresentate con sembianze umane, dotate di emozioni e comportamenti simili a quelli degli esseri umani. Questo è evidente in molte tradizioni religiose, dove gli dei sono descritti con caratteristiche antropomorfe. Nella storia dell’arte, l’antropomorfismo ha avuto un ruolo significativo. Esempi storici includono statuette e sculture che rappresentano figure umane con teste di animali, come nel caso della statuetta Löwenmensch, risalente al Paleolitico. Anche nell’arte contemporanea, come nei personaggi di cartoni animati (es. Topolino), l’antropomorfismo è ampiamente utilizzato per rendere più accessibili e relazionabili le storie e i messaggi. In narrativa, gli autori utilizzano l’antropomorfismo per dare voce e personalità a animali o oggetti, creando così una connessione emotiva con il lettore. Questo approccio è comune sia nella letteratura per bambini che in opere più complesse. Ogni Natale questo fenomeno si materializza in maniera evidente.

— — — —

Anthropomorphism is a concept that refers to the tendency to attribute human physical or psychological characteristics to beings other than humans, such as animals, inanimate objects or natural phenomena. The term is derived from the Greek words anthrōpos (human) and morphē (form) and has deep historical roots in many ancient cultures. Anthropomorphism can manifest itself in many different ways. Deities are often depicted with human features and endowed with emotions and behaviours similar to those of humans. This is evident in many religious traditions where gods are depicted with anthropomorphic features. Anthropomorphism has played an important role in the history of art. Historical examples include figurines and sculptures depicting human figures with animal heads, as in the case of the Paleolithic lion man figurine. Even in contemporary art, such as cartoon characters (e.g. Mickey Mouse), anthropomorphism is often used to make stories and messages more accessible and relatable. In fiction, authors use anthropomorphism to give voice and personality to animals or objects, creating an emotional connection with the reader. This approach is common in children’s literature as well as in more complex works. This phenomenon is particularly evident at Christmas.[image error]

Prepararsi al futuro digitale

All’inizio di questo millennio, in piena spinta della globalizzazione, molti ragazzi avevano paura di studiare informatica perché si rendevano conto che coetanei altrettanto bravi e ben equipaggiati in India e Cina potevano fare lo stesso lavoro ad una frazione del loro stipendio. Vent’anni dopo, siamo punto e a capo: studenti che evitano ingegneria, matematica, fisica perché presto questo o quel mestiere sarà svolto da un ranocchio artificialmente intelligente con un costo irrisorio rispetto alla loro paga.

La storia ci insegna che mentre i timori erano e sono fondati, la fuga non conviene: solo in America il numero di programmatori ed i loro stipendi al netto dell’inflazione son cresciuti del 50%, meglio investire il proprio futuro nel digitale. In questa rubrica invito a giocare ed impratichirsi con l’intelligenza artificiale, sia essa l’LLM come ChatGPT o il programma che produce delle grafiche innovative, o quello che ti aiuta nei compiti quotidiani.

Se non volete leggervi quest’ultimo studio sul futuro dell’intelligenza artificiale ( qui) vale la pena riassumere i punti principali. Innanzitutto, preferite sempre chi cerca di adottare questi strumenti in modo complementare, supplettivo all’operato della persona. Può essere il copilota che vi scrive la bozza di un contratto, o quello che vi ottimizza gli incontri in agenda, o l’altro che rilegge e corregge cos’avete appena scritto; in pratica un robot che veramente aiuti nel vostro lavoro. Non serve che la macchina faccia cose mirabolanti, anzi: meglio se vi evita attività noiose ed aumenta la vostra produttività, senza clamori. Al contrario evitate come la peste chi vuole sostituire l’operato umano con quello artificiale.

In secondo luogo, cercate un settore di mercato elastico, in grado di scalare. Gli alimentari di base, i farmaci ed in generale l’agricoltura sono esempi di mercati poco elastici, perché più di tanto non possiamo mangiare, curarci o coltivare. Al contrario viaggi e turismo, beni di lusso, prodotti elettronici sono molto elastici: se con il ranocchio elettronico posso ridurre i prezzi o creare nuovi servizi, quel mercato scala, i volumi crescono, c’è torta per tutti. Oggi ci sono dieci volte il numero di piloti ed hostess di cinquant’anni fa, voliamo molto di più di prima perché con 30 euro fai il fine settimana in una capitale straniera senza dissanguarti. In pratica, se scegliete di lavorare in un settore elastico, avete buone possibilità di migliorare parecchio con le tecnologie digitali in generale e l’intelligenza artificiale in particolare.

Legato al punto precedente, occorre porre attenzione al grado di regolamentazione ed apertura di un mercato rispetto ad un altro. È molto più facile creare applicazioni e strumenti IoT per il supporto del regime di vita, sia esso quello dell’atleta amatoriale che vuole una mano per allenarsi meglio, o del cinquantenne che s’è finalmente reso conto di dover stare a dieta per regolare i parametri vitali. La linea di confine è sottile, ma tutto si complica notevolmente se pensate di creare strumenti medicali, per la diagnosi o cura di una qualsiasi patologia. Partendo dalla cybersecurity, alla gestione della privacy dei dati personali e medicali, all’affidabilità e ripetibilità delle misure dello strumento, andiamo dal semplice, al veramente difficile e costoso da sviluppare. Basta dire che una start-up tecnologica che inizia con $100.000 di finanziamenti terzi è ben vista, in ambito biotech ne deve avere 40 volte tanto per farsi vedere.

Da ultimo, rifuggite consulenti e venditori di tappeti digitali che vi promettono mirabolanti guadagni o risparmi investendo in questo o quello strumento digitale. Se fosse vero non lo direbbero a voi, ma sarebbe il loro mestiere. L’immaterialità di questa materia ci induce a non afferrare bene cosa e come funziona, di conseguenza l’approccio migliore è quello giapponese: fare un qualcosa di piccolo, semplice, e che funzioni davvero. Usarlo in pratica e poi, quando tutto è testato e migliorato, aggiungerci qualche altra funzionalità e continuare senza sosta.

Originally published at https://zafferano.news .

[image error]December 14, 2024

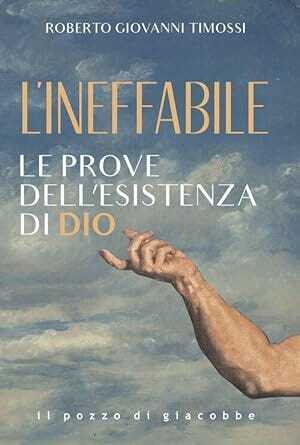

Dio continua ad essere un “rischio”

Foto@angallo

Foto@angalloQuando l’indimenticabile Giuseppe Prezzolini, nel suo libro “Dio è un rischio”, pubblicato nel 1969, affrontò il problema, avevo cinquanta anni di meno.

Erano tematiche di profonda inquietudine esistenziale e religiosa. Attraverso questo saggio, Prezzolini esplorava la sua personale crisi spirituale e il rapporto complesso con la fede. Si chiama ancora oggi inquietudine religiosa.

Prezzolini svolgeva una ricerca interiore che non si risolveva in una conversione definitiva, ma piuttosto in un riconoscimento della difficoltà di trovare risposte certe.

Non prevedeva una soluzione religiosa alla sua condizione, riflettendo su come la fede possa essere percepita un “rischio” da affrontare. Criticava la cultura contemporanea del tempo. Una critica ancora valida oggi.

Il libro si inseriva in un contesto di opposizione nei confronti della cultura del suo tempo. Evidenziava l’assenza di certezze e il relativismo che caratterizzano ancora oggi la società moderna.

Prezzolini invitava a considerare Dio non come una risposta sicura, ma come una sfida da affrontare. Una riflessione personale come solo lui sapeva fare. La sua scrittura era intrisa di esperienze intime e di una profonda introspezione.

Egli rifletteva su come la sua vita lo aveva portato a vedere Dio come un elemento di “rischio”, piuttosto che come un rifugio sicuro. Dio è un rischio rappresentava il tentativo dello scrittore di confrontarsi con le sue paure e le sue incertezze riguardo alla fede, proponendo una visione del divino che è più un interrogativo che una risposta.

L’ho riletto oggi e mi rendo conto che il “rischio” è la parola giusta. Credere in Dio è un rischio perché non si può affrontare l’incertezza e la complessità dell’esistenza umana con una semplice accettazione di dogmi.

Prezzolini pensa che l’umanità sia prigioniera di una condizione di malvagità e confusione, dove il bene e il male non sono facilmente distinguibili. La fede, per lui, si oppone alla logica razionale, creando un conflitto tra scienza e spiritualità.

Egli afferma che Dio è “impossibile nella logica, ma possibile solo nella preghiera”. La ricerca di Dio può portare a delusioni, poiché la realtà non offre risposte chiare e soddisfacenti alle domande più profonde dell’esistenza.

Ci sono diverse argomentazioni contro la fede come ad esempio l’incoerenza tra l’idea di un Dio onnipotente e la presenza del male e della sofferenza nel mondo.

L’uomo si interroga su come un Dio perfetto possa permettere ingiustizie e dolori, trovando insoddisfacenti le risposte teologiche che cercano di giustificare tali contraddizioni. Egli critica l’idea che la fede possa essere sostenuta dalla sola ragione, sostenendo che la ragione ha limiti e non può fornire risposte definitive.

La fede, per lui, è una scommessa che richiede coraggio. Ma l’uomo è chiuso nella sua solitudine verso la ricerca di un impossibile significato.

Anche se gli uomini possono espandere il loro mondo attraverso esperienze, rimangono fondamentalmente isolati nelle loro riflessioni e nel loro rapporto con il divino.

Prezzolini rifiuta l’approccio dogmatico alla religione, vedendo nella fede solo una potente vitalità piuttosto un insieme di verità assolute.

Ho appena finito di aggiornare il mio tentativo di fede leggendo tre libri su questo “rischio”. Vedete qui di seguito le copertine. Vi dò un appuntamento di lettura qui su MEDIUM.

Dove la disperazione raggiunge il limite, lì c’è Dio

Dove la disperazione raggiunge il limite, lì c’è Dio Dio esiste? Il grido dell’uomo che chiede salvezza

Dio esiste? Il grido dell’uomo che chiede salvezza La fede se non viene pensata, non è fede[image error]

La fede se non viene pensata, non è fede[image error]

“Al mondo non serve una Chiesa più umana ma più divina”

Il Cardinale Robert Sarah

Il Cardinale Robert SarahL’intervista che segue è stata pubblicata sul quotidiano La Verità a cura del giornalista Maurizio Caverzan. L’ho letta con grande interesse quando avevo già affrontato la lettura del libro pubblicato dall’editore Cantagalli. Me ne ero occupato in un precedente post su MEDIUM quando avevo affrontato il tema del credere in Dio usando la rilettura di un altro libro scritto molti anni fa da Giuseppe Prezzolini. Lo scrittore affrontava questo delicato tema usando una parola che può forse urtare la suscettibilità di chi si ritiene credente e fedele “senza se e senza ma”. Non era il caso di Prezzolini il quale scriveva in termini di “rischio”. Su questo filo problematico mi ero impegnato non solo a rileggere Prezzolini, ma anche altri tre libri in tema. Questo dell’editore Cantagalli è, appunto, il secondo. Seguiranno poi altri due a lettura completata. Non mi illudo che questi miei interventi sul “credere” vengano letti da molti lettori. Queste mie scritture in tema, come tutto ciò che pubblico su MEDIUM, mi serve per mettere ordine a quello che penso e ripenso, scrivo e riscrivo, leggo e rileggo, cercando di imprigionare i miei pensieri, registrare l’effimera cronaca della quotidianità, facendola diventare una impossibile scrittura creativa che diventa storia. Ad una certa età si sente il bisogno di fare sintesi lasciando una traccia. Il libro che ha pubblicato l’editore Cantagalli merita di essere letto, riletto, studiato e meditato. L’intervista che il bravo Maurizio Caverzan ha fatto al Cardinale, pubblicata su La Verità, da me ripescato sul suo blog, è un valore aggiunto a quanto si legge nel libro. Credo che meriti di essere conosciuto sopratutto per quanto è stato stampato dal giornale nel sottotitolo all’articolo. Le parole del Cardinale Sarah confermano il fatto che “al mondo non serve una Chiesa più umana ma più divina”.

Ce lo chiediamo tutti se Dio esiste? Ora è il titolo del nuovo libro in cui il cardinale Robert Sarah risponde alle domande dell’editore David Cantagalli che lo pubblica. Sono domande dell’uomo comune: sulla fede, sull’attualità del cristianesimo, su perché Dio non cancella il dolore, su perché l’uomo si allontana dalla Chiesa. In occasione del Natale e dell’uscita del saggio, il prefetto emerito della congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti che si è sempre espresso contro la teoria gender, ha accettato di rispondere anche alle domande della Verità.

Eminenza, anche quest’anno ci approssimiamo al Santo Natale. Che cos’ha di profondamente, direi oggettivamente, rivoluzionario questo giorno? In che cosa si differenzia il cristianesimo da tutte le altre religioni?

“Il Santo Natale del Signore Gesù è la memoria attuale dell’evento più straordinario della storia umana: il fatto che Dio sia divenuto uomo, restando Dio, e dunque che Dio abbia voluto camminare sulle nostre strade e nel nostro tempo, per salvarci dall’interno della nostra stessa esperienza umana. L’idea di un Dio lontano è superata per sempre del fatto dell’incarnazione, che rende il Dio-con-noi davvero credibile, perché vicino. Cristo è l’unico iniziatore di un “cammino religioso” che ha la pretesa di essere Dio: “Chi vede me vede il Padre” ( Gv 14,9). Questa inaudita pretesa è la differenza cristiana. Tutte le religioni sono un tentativo umano di raggiungere Dio, ed in quanto tentativo possono avere certamente elementi di vero e di bene, ma il cristianesimo è esattamente il contrario: è Dio che ha raggiunto l’uomo. È il capovolgimento della mentalità comune. Dio prende l’iniziativa di venire verso l’uomo per farsi conoscere, farsi vedere, farsi toccare e rivelare il suo amore infinito per noi. Dio viene verso l’uomo tramite l’incomprensibile mistero dell’incarnazione del suo Figlio Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo”.

L’avvenimento di duemila anni fa, la venuta, l’incarnazione di Dio nel mondo, a quali domande dell’uomo risponde?

“L’incarnazione risponde a tutte le domande fondamentali dell’uomo! L’uomo, ogni uomo desidera conoscere Dio: il suo misterioso creatore. L’uomo desidera vedere il volto di Dio, aspira ad entrare in relazione con Dio, perché l’uomo sa che solo in Dio trova consistenza. Solo in Dio l’uomo può realmente entrare nella sua vera identità e nel suo vero destino. L’uomo è la sola creatura capace di autocoscienza e di ricerca di significato e tutti sperimentiamo come la presenza di un senso delle cose, coincida e sia direttamente proporzionale alla nostra libertà: senza senso non c’è libertà! L’uomo è — non solo ha — bisogno di verità, giustizia, felicità, amore… Cristo, Dio che si fa uomo, risponde a tutte queste domande, perché apre la possibilità del compimento dell’io, del pieno significato del nostro esistere e della possibilità che il “grido dell’uomo” trovi un interlocutore capace innanzitutto di abbracciarlo. Poi di rispondere in modo ragionevole, cioè, adeguato alla ragione umana”.

Quindi, questo è un mistero anche razionalmente comprensibile. Essendo noi esseri umani dotati di un desiderio assoluto d’infinito, senza una promessa di eternità resa possibile dalla condivisione di Dio della nostra condizione, la vita sarebbe solo uno scherzo crudele?

“Dipende da cosa si intende per “razionalmente comprensibile”. Se si ha un concetto di tipo tecno-scientista, per cui la ragione umana si riduce a essere la misura di tutte le cose, allora direi di no: la decisione sovrana di Dio di manifestarsi all’uomo, facendosi uomo, non è “misurabile”, né prevedibile dalla ragione. Se, al contrario, si ha un concetto ampio di ragione, secondo il richiamo di Papa Benedetto XVI nello storico discorso di Regensburg a “dilatare i confini della razionalità”, per cui la ragione è concepita per quello che essa è, una “finestra spalancata sulla realtà”, allora certamente sì. La ragione, per sua natura, cerca risposte alle proprie domande esistenziali. Potremmo dire che la ragione, per il solo fatto di esistere, ha da sempre invocato “una risposta”. La divina Rivelazione cristiana è questa risposta. Il fatto che Dio si sia incarnato, rende accoglibile questa risposta, perché commisurata a quanto l’uomo può comprendere: la condivisione dell’umano, l’espressione in linguaggio umano, la prossimità alle pieghe dell’esistenza. Dio è credibile proprio perché si è fatto uomo e si è reso accessibile”.

Una delle principali obiezioni è il dolore provocato dall’ingiustizia e dalla malvagità dell’uomo? Perché Dio tace di fronte a queste? Pensiamo alla guerra in Ucraina o ai massacri continui tra palestinesi e israeliani.

“La domanda sul dolore, soprattutto sul dolore innocente, è la domanda delle domande. Noi sappiamo, per divina Rivelazione, che il male è entrato nel mondo a causa del peccato e che ogni uomo sperimenta, nella propria vita, il dramma del peccato personale, che poi diviene peccato sociale. La maggior parte dei mali del mondo è causata dalla malvagità, dal cattivo uso del libero arbitrio, da parte degli uomini. Dio non tace, semplicemente rispetta la libertà che Egli stesso ha donato alla sua creatura, perché “se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare sé stesso” ( 2Tim 2,13). Dio soffre, Dio odia perfettamente il male, le perversità e i crimini barbari che commettiamo. Però Egli rispetta le opere buone e cattive, e le scelte e le decisioni dell’uomo e dei responsabili politici che, per esempio, hanno deciso e programmato la guerra in Ucraina e in Palestina, provocando così tanti massacri e sofferenze di popolazioni innocenti. Però nella nostra fede cristiana, crediamo che Cristo Signore, poi, ha assunto su di sé tutto il male del mondo, morendo sulla croce. Per questo, solo nella luce della croce, cioè nella fede in Dio che muore con tutti gli innocenti, è possibile stare di fronte al mistero del dolore, sia invocandone la liberazione, sia permanendo nella comunione con Dio e con i fratelli. La risposta a tutte le brutture del mondo resta sempre la divina misericordia”.

Qual è l’attualità del cristianesimo? Perché è una risposta credibile al mondo contemporaneo?

“L’attualità del cristianesimo è l’attualità dell’uomo. Al di là di tutti i condizionamenti storici, culturali e sociali, noi sappiamo che l’uomo, il cuore dell’uomo è sempre uguale a sé stesso, con sempre delle esigenze che gridano salvezza. Certamente queste, molto spesso, sono silenziate, perché fanno così male che non incontrare una risposta può essere terribile; ed allora scatta il meccanismo dell’anestesia individuale o sociale, della fuga dalle domande, che però è fuga da se stessi. In una cultura che voglia “farla finita con l’uomo”, il cristianesimo risulta estraneo, ma se vogliamo continuare a esistere e a esistere con un senso, allora non possiamo non guardare alla proposta di Cristo, unica persona divina-umana, che dà senso, dignità, consistenza e vera felicità all’esistenza umana. Infine, nessuna tradizione storico-religiosa ama la libertà umana più del cristianesimo, e anche in questo è attualissimo”.

Duemila anni fa Cristo fu accolto dai pastori e respinto dagli intellettuali e i presunti costruttori di civiltà. Perché oggi i cristiani, nonostante anche San Paolo ammonisse di non conformarsi, sono così preoccupati di avere il consenso del mondo?

“Non penso che tutti i cristiani cerchino affannosamente il consenso del mondo. Certamente alcuni paiono rincorrerlo irragionevolmente, credendo di trovare risposte più “a buon mercato”. Qualcuno lo fa, ingenuamente, pensando di essere più accettato o di evangelizzare. Forse è vero che il mondo è penetrato molto nella mentalità di tutti e questo è accaduto anche tra i cristiani e nella Chiesa; ma l’umanità non ha bisogno di una Chiesa più umana, più immersa nelle tenebre del nostro mondo, nascondendo così la luce del vangelo di Cristo, ma di una Chiesa più divina, di una comunità credente più raggiante di valori cristiani, che abbia consapevolezza della propria identità di “presenza divina nel mondo” ed offra a tutti gli uomini l’esperienza della prossimità di Dio, indicando costantemente la sua presenza”.

Proclamando i diritti umani e civili come prioritari le agenzie internazionali, gran parte dei media e delle comunità artistiche tendono a creare le premesse di una nuova religione che renda superflua la ricerca della trascendenza?

“La ricerca della trascendenza non sarà mai superflua, perché appartiene all’identità dell’uomo; finché ci sarà un solo uomo, questi cercherà il significato dell’essere e della vita, dunque cercherà il mistero, l’infinito, la trascendenza, Dio. Il grande tema dei diritti umani e civili, di cui il cristianesimo è sempre il primo vero promotore, domanda di essere declinato insieme alla verità sull’uomo ed al bene comune. Senza questa “compagnia virtuosa”, i diritti umani divengono mera obbedienza a una arbitraria soggettività e quelli civili pretesa di riconoscimento pubblico dei propri desideri, anche volgari, indegni di un essere umano, non sempre corrispondenti alla propria profonda identità e natura. Certamente la consapevolezza della irrinunciabilità della dimensione religiosa può portare a immaginare una “super-religione” mondiale aconfessionale e priva di ogni dottrina, di ogni insegnamento morale e di ogni trascendenza, ma non basterà mai al cuore dell’uomo”.

Questa nuova religione sta attuando la sua prova generale durante la gestione globalizzata delle varie emergenze, cominciando dalla pandemia del Covid e proseguendo con quella ambientale?

“Le nuove tecnologie, utilizzate in tempi di emergenza, possono certamente creare l’illusione, in chi le gestisce, di un “controllo globale”. Non sono lontani gli esempi di Stati che, in certo modo, anche se ancora su base volontaria, stanno già attuando quello che si chiama “punteggio sociale”, divenuto un vero e proprio status symbol, che sostituisce ogni valutazione dell’agire morale, privato e sociale, divenendo nuovo criterio di giudizio. È sempre necessario, nelle emergenze, da parte di tutti conservare un vivo senso critico, senza mai lasciarsi prendere dal panico e, da parte delle autorità, evitare decisioni non sufficientemente ponderate. La chiusura delle chiese, forse, è stata una di queste”.

Che cosa ha suscitato in lei la rappresentazione artistica allestita in occasione della cerimonia inaugurale delle ultime Olimpiadi, forse l’evento più globale del pianeta?

“Al di là del cattivo gusto e dell’oggettiva “bruttezza” della rappresentazione, che nulla aveva di artistico, mi pare sia stata la misura dell’odio al fatto cristiano. Mi ha positivamente stupito che la Conferenza episcopale francese, che certamente non può essere accusata di oscurantismo, abbia espresso una protesta formale, seguita da quella della Santa Sede. Vede, quella rappresentazione blasfema e satanica ha mostrato al mondo come i finti irenismi non abbiano spazio e come la battaglia per la verità e il bene sia, in fondo, sempre anche una battaglia soprannaturale. E le battaglie soprannaturali si combattono con le armi soprannaturali: la preghiera, i sacramenti e i sacramentali, inclusi gli esorcismi. Sono molto legato e grato alla Francia, paese a cui la mia storia personale deve moltissimo, e so che quella rappresentazione non è stata affatto l’espressione di tutto il popolo francese, ma di una minoranza ideologizzata, massonica e opportunamente finanziata”.

Tra i nuovi diritti proclamati dagli intellettuali e anche da molte personalità del clero c’è quello a emigrare. Perché si fa molto di meno per favorire il diritto, forse più primordiale, a crescere là dove si è nati?

“Non esiste il diritto a emigrare, se l’emigrazione è forzata, organizzata, pianificata per nascondere una forma nuova di schiavitù o di traffico di esseri umani. Esiste il diritto a una vita buona, a esprimere le qualità della propria personalità, a non morire di fame o di malattie perfettamente curabili, e tutto questo potrebbe essere realizzato nei vari Paesi del mondo in difficoltà. Basterebbe ricordare che un terzo del cibo prodotto nel mondo viene gettato via”.

Poche settimane fa sono usciti i dati dell’Annuario cattolico. Per la sua conoscenza del mondo africano ed europeo, come si spiega il fatto che i cattolici sono in aumento in tutti i continenti a eccezione che in Europa?

“Credo ci sia una fondamentale ragione di tipo demografico. Noi in Africa amiamo la vita, nonostante tutte le sue difficoltà. A me fa una certa impressione passeggiare in alcune città dell’Europa e non vedere, per ore e ore, un solo bambino. La vera emergenza dell’Europa è quella demografica e alcuni governi lo stanno comprendendo. Il cruciale problema demografico viene dalla distruzione sistematica della famiglia, del matrimonio, dall’egoismo e dall’individualismo come scelta della società occidentale. Ciò chiude una società in sé stessa. Tutto il mondo sarebbe molto più povero senza gli europei e senza gli italiani. Bisogna guardarsi attentamente da ogni tentazione o illusione di sostituzione etnica. Poi c’è una freschezza del cristianesimo africano, vivace e dinamico, perché giovane, che forse quello europeo, un po’ stanco e troppo istituzionalizzato, può aver perduto. Infine, c’è l’ideologia illuminista anticristiana e soprattutto anticattolica, che in Africa non è mai sbarcata, se non per quegli intellettuali che hanno studiato in Europa, esportandone il peggio”.

Quali responsabilità ha la Chiesa nell’allontanamento di molti dal cristianesimo? O, per dirla con T. S. Eliot, è la Chiesa che ha abbandonato l’umanità o l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?

“L’uomo abbandona la Chiesa, o la fede, ogni volta che si dimentica di sé stesso, che censura le proprie domande fondamentali; la Chiesa non ha mai abbandonato e mai abbandonerà l’uomo. Alcuni cristiani, a ogni grado della gerarchia, possono aver abbandonato gli uomini ogni volta che non sono stati sé stessi, cioè ogni volta che si sono vergognati di Cristo, tacendo la ragione unica del proprio essere cristiani”.

Perché, a suo avviso, negli ultimi concistori papa Francesco ha creato solo tre cardinali africani?

“Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al Santo Padre. La Chiesa africana non è in concorrenza con le Chiese sorelle ed è molto onorata di avere nuovi cardinali”.

[image error]

Originally published at https://cavevisioni.it on December 14, 2024.

December 12, 2024

Un “gran rifiuto” costato caro

13 dicembre 1294: Per non “voler offendere la propria coscienza, di desiderare una vita migliore e di non aver sufficiente sapere” dopo 107 giorni di pontificato Papa Celestino V, al secolo Pietro Angelerio da Morrone, offre al mondo il “gran rifiuto”. Sarà ucciso dai sicari del suo successore Bonifacio VIII, dopo una penosa prigionia nel castello di Fumone presso Anagni.

Il gran rifiuto di Papa Celestino V, avvenuto il 13 dicembre 1294, rappresenta uno dei momenti più significativi e controversi della storia della Chiesa cattolica. Celestino, al secolo Pietro Angelerio da Morrone, era un eremita che accettò il papato con riluttanza, spinto dalla pressione dei cardinali e dal re Carlo II d’Angiò, ma si rivelò subito inadatto a gestire le complesse dinamiche del potere ecclesiastico.

La rinuncia di Celestino V fu motivata da una serie di fattori personali e spirituali. In una lettera di abdicazione, egli espresse il desiderio di non “offendere la propria coscienza”, di cercare una vita migliore e di sentirsi inadeguato per il compito che gli era stato affidato. Dopo soli 107 giorni di pontificato, durante i quali si sentì sopraffatto dalle responsabilità e dalle richieste incessanti, decise di tornare alla sua vita contemplativa da eremita.

Dopo la sua abdicazione, Celestino V non trovò la pace che cercava. Il suo successore, Bonifacio VIII, temendo che l’ex papa potesse diventare un simbolo di opposizione o un rivale politico, lo fece imprigionare nel castello di Fumone, dove visse in condizioni difficili fino alla sua morte nel 1296. La sua prigionia e la successiva morte hanno alimentato leggende e speculazioni riguardo alla vendetta del nuovo papa e al destino di Celestino.

La sua figura è stata oggetto di dibattito tra storici e teologi. Dante Alighieri lo colloca nel girone degli ignavi nella Divina Commedia, evidenziando la percezione negativa della sua rinuncia come un atto di codardia. Recenti interpretazioni hanno rivalutato la sua scelta come un gesto di umiltà e autenticità spirituale. Papa Francesco ha descritto Celestino come “un testimone coraggioso del Vangelo”, sottolineando il suo desiderio di una Chiesa libera dalle logiche mondane.

Il libro

Il libroLunedì 11 febbraio 2013 Benedetto XVI annuncia, del tutto inaspettatamente, l’intenzione di dimettersi. Per tutti è uno choc: in Vaticano i cardinali sono sgomenti; giornali, telegiornali e network si rimbalzano la notizia fra commenti e edizioni straordinarie. Inevitabilmente si richiama il precedente più famoso, che risale a settecento anni prima, quando Celestino V fece quello che dante chiamò “Gran Rifiuto”. Non è chiaro a chi si riferisse Dante nella sua invettiva nel terzo canto dell’Inferno. La tradizione, però, ha sempre riconosciuto nel misterioso personaggio l’eremita Pietro del Morrone, diventato papa con il nome di Celestino V e colpevole di avere causato con le proprie dimissioni l’elezione di Bonifacio VIII, suo discusso e per molti indegno successore. La tradizione e i fatti storici però non coincidono: i documenti ci consegnano un’altra storia. Barbara Frale la ricostruisce in questo libro, illustrando eventi poco noti, non di rado delittuosi, risvolti, retroscena, infamie e amare verità che hanno il colore del romanzo gotico. Protagonisti, insieme a Celestino V e Bonifacio VIII, sono il re di Francia Filippo il Bello, il re di Napoli Carlo II d’Angiò, le grandi famiglie nobiliari romane, i teologi della Sorbona, e un secolo, il Trecento, di scandali, processi, dispute dottrinali e lotte di potere che la “voce pubblica”, accesa dalla propaganda di tutte le parti in gioco, ha reso più infuocate. Fino a impedire di vedere nel “gran Rifiuto” l’inganno che in realtà è stato.[image error]

December 11, 2024

Madame Bovary 168 anni dopo …

Il 12 dicembre 1821 nasce Gustave Flaubert. Il suo “Madame Bovary” viene pubblicato nel 1856. A distanza di 168 anni dalla sua pubblicazione questo romanzo offre una riflessione profonda su temi che continuano a risuonare nella società contemporanea. Flaubert racconta la vita di Emma Bovary, una giovane donna insoddisfatta del suo matrimonio e della monotonia della vita provinciale, che cerca rifugio in relazioni extraconiugali e nel consumismo, fino a giungere a un tragico epilogo.

Fuga dalla realtà: La protagonista incarna il concetto di “bovarismo”, termine coniato dal filosofo Jules de Gaultier, che descrive una condizione di insoddisfazione cronica e negazione della realtà. Emma vive in un mondo di fantasie romantiche che la portano a una spirale autodistruttiva. Questa tensione tra desideri e realtà è un tema che continua a colpire i lettori moderni, rendendo la sua storia ancora attuale.

Flaubert non si limita a narrare le disavventure personali di Emma; attraverso il suo ritratto della borghesia provinciale, critica le convenzioni sociali e le aspettative imposte alle donne del suo tempo. Le donne, come Emma, sono spesso bloccate da ruoli rigidi e privazioni di libertà. Questo aspetto è particolarmente rilevante oggi, poiché le discussioni sulla parità di genere e sull’emancipazione femminile rimangono centrali nel dibattito sociale.

La figura di Emma Bovary è diventata un simbolo per molte generazioni di lettori. La sua ricerca di significato attraverso la lettura e le relazioni appassionate riflette una condizione umana universale: il desiderio di evadere dalla banalità della vita quotidiana. La lettura stessa diventa un tema cruciale, poiché Emma è vista come una vittima della sua immaginazione alimentata dai romanzi, suggerendo che la letteratura può influenzare profondamente le aspettative personali.

Il malessere di Emma ha attirato l’attenzione anche in ambito psicologico, dove il suo comportamento è stato analizzato come un esempio di dissonanza tra sogni e realtà. Questa analisi continua a stimolare discussioni su come le aspirazioni irrealistiche possano portare a frustrazione e crisi esistenziale.

Leggere Madame Bovary oggi significa confrontarsi con questioni senza tempo riguardanti l’identità, il desiderio e la realtà. Flaubert non solo ha creato un’opera letteraria innovativa per il suo tempo, ma ha anche tracciato un ritratto duraturo delle sfide umane che continua a risuonare nel XXI secolo. La sua capacità di esplorare la complessità delle emozioni umane e delle dinamiche sociali rende questo romanzo un classico sempre rilevante.

Le principali differenze tra la vita di Emma Bovary e quella delle donne oggi possono essere analizzate sotto diversi aspetti, tra cui la libertà personale, le aspettative sociali, le opportunità e il ruolo della maternità.

Emma Bovary: Nel XIX secolo, Emma vive in una società patriarcale che limita severamente le sue scelte. La sua vita è definita dalle aspettative matrimoniali e dai ruoli di genere tradizionali. Non ha accesso a una vera autonomia, né può esprimere liberamente i suoi desideri senza subire giudizi o condanne sociali. La sua ribellione si manifesta attraverso relazioni extraconiugali e un consumo sfrenato, ma queste azioni non le portano mai alla realizzazione personale.

Donne oggi: Al contrario, le donne contemporanee godono di una maggiore libertà personale e di opportunità di scelta. Possono perseguire carriere, educazione e relazioni basate su affinità personali piuttosto che su obblighi sociali. Sebbene persistano sfide legate alla parità di genere, molte donne oggi hanno la possibilità di prendere decisioni autonome riguardo alla loro vita e alle loro aspirazioni.

Emma Bovary: Le aspettative sociali per Emma sono rigidamente legate al matrimonio e alla maternità. La sua insoddisfazione deriva in gran parte dalla discrepanza tra i suoi sogni romantici e la realtà della sua vita quotidiana, che percepisce come monotona e priva di significato. Flaubert critica non solo le sue fantasie romantiche, ma anche le convenzioni sociali che la imprigionano.

Donne oggi: Sebbene le donne moderne affrontino ancora pressioni sociali, queste sono più variegate e meno oppressive rispetto a quelle del XIX secolo. Le aspettative riguardo al matrimonio e alla maternità si sono evolute, permettendo alle donne di scegliere se e quando avere figli, o se sposarsi affatto. Inoltre, si incoraggia una maggiore espressione dell’individualità e della diversità nelle scelte di vita.

Emma Bovary: Emma non ha accesso a opportunità educative o professionali significative. La sua istruzione è limitata a letture romantiche che la portano a sognare una vita migliore, ma non le forniscono strumenti pratici per migliorare la sua situazione.

Donne oggi: Oggi le donne hanno accesso a un’istruzione superiore e a carriere in vari settori. Possono aspirare a posizioni di leadership e partecipare attivamente alla vita pubblica. Questo accesso all’educazione ha un impatto diretto sulla loro capacità di realizzarsi professionalmente e personalmente.

Emma Bovary: La maternità per Emma è vista come un peso piuttosto che come una fonte di gioia. Non si prende cura della figlia Berthe con l’attenzione necessaria, considerandola più un ostacolo ai suoi sogni che una benedizione. Questo riflette una visione ristretta del ruolo materno, dove la maternità è vista come un dovere piuttosto che come una scelta personale.

Donne oggi: Le donne moderne possono avvicinarsi alla maternità con una prospettiva diversa, spesso scegliendo consapevolmente se diventare madri e in quali circostanze. La maternità è ora spesso accompagnata da un supporto sociale più ampio e da politiche familiari che riconoscono l’importanza dell’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Mentre Emma Bovary rappresenta una figura tragica intrappolata in un contesto sociale opprimente e privo di opportunità, le donne di oggi hanno accesso a maggiori libertà, scelte ed opportunità. Tuttavia, è importante riconoscere che alcune sfide legate all’identità femminile e alle aspettative sociali persistono anche nel XXI secolo, rendendo la storia di Emma ancora rilevante come punto di partenza per riflessioni contemporanee sulla condizione femminile.

Nel frattempo abbiamo un Presidente del Consiglio donna, fronteggiata a sua volta da un’altra donna. Madame Bovary riflette …

[image error]December 6, 2024

I libri lo sanno. Un monologo …

Foto@angallo

Foto@angalloI libri sanno che siamo un’unica tribù che abita un unico pianeta che stiamo rovinando e che dovremmo essere solo amici e non farci le guerre. I libri lo sanno. Un bellissimo mantra per la comunità del libro: autori, lettori, editori, librai e tutti quelli che contribuiscono a farne un mare vivo e libero. I libri conoscono le ansie di un adolescente, o di una giovane donna, di chi sui libri ha studiato, lavorato, sognato, i libri sanno tutto di noi. Di chi li possiede, li colleziona, li vende e li compra, li legge o non li legge. Ogni libro è un universo a sé stante, ma è anche un riflesso delle esperienze umane. Quando apriamo le pagine di un romanzo o di un saggio, entriamo in contatto con le emozioni e i pensieri di chi ha scritto quelle parole. I libri hanno il potere di farci sentire compresi, di offrirci conforto nei momenti difficili e di stimolare la nostra curiosità. Per un adolescente che si sente perso, un romanzo può diventare una guida; per una giovane donna in cerca della propria voce, un saggio può rivelare nuove prospettive. Per un dinosauro come me, figlio di tipografi, i libri sono la memoria della “forma” composta di caratteri mobili, sul banco della composizione. Chi scrive, chi legge, si chiamino scrittori, anche se solo lettori, sono i custodi di queste storie. Attraverso la scrittura, riescono a catturare le sfide e le gioie della vita umana. Ogni parola scritta è un tentativo di comunicare qualcosa di profondo e autentico. Gli autori sanno che i loro lettori portano con sé esperienze uniche e che ogni libro può trovare una nuova vita nelle mani giuste. In questo senso, ogni libro diventa un ponte tra il mondo dell’autore e quello del lettore. Ma non possiamo dimenticare il ruolo cruciale di librai ed editori. Questi professionisti sono i navigatori in un vasto sconfinato oceano letterario. Con la loro esperienza e passione, selezionano opere che possono arricchire la vita dei lettori. Sanno quali storie possono risuonare con le ansie e i sogni dei diversi lettori. Sono loro a garantire che i libri giusti raggiungano le persone giuste. La comunità del libro è un ecosistema vibrante. Ogni membro ha una funzione essenziale: dai lettori che condividono le loro impressioni sui social media agli editori che scoprono nuove voci; dai librai che organizzano eventi per promuovere la lettura ai gruppi di lettura che creano spazi di confronto e dialogo. Insieme, formano una rete in cui i libri possono prosperare. “I libri lo sanno” non è solo un’affermazione; è una celebrazione della nostra connessione con la letteratura. Ogni libro ha una storia da raccontare e ogni lettore ha una storia da vivere attraverso le pagine. In questo mare vivo e libero, continuiamo a navigare insieme, scoprendo nuove profondità e condividendo l’amore per la lettura. Perché alla fine, i libri non sono solo oggetti da possedere; sono compagni di viaggio nelle nostre vite. I libri esercitano un’influenza profonda sulle nostre emozioni e comportamenti, agendo come specchi e finestre su esperienze umane condivise. La lettura di storie permette ai lettori di immergersi nelle vite e nelle emozioni dei personaggi. Questo processo non solo aiuta a riconoscere le emozioni altrui, ma promuove anche l’empatia, fondamentale per le relazioni interpersonali. I lettori imparano a percepire e comprendere le azioni e i sentimenti dei personaggi, il che può riflettersi nella loro capacità di interagire con gli altri nella vita reale. I libri offrono uno spazio sicuro per esplorare e nominare le proprie emozioni. Attraverso la lettura, i lettori possono affrontare le proprie paure e ansie, trovando strategie per gestirle meglio. Una continua identificazione e riflessione sulle emozioni aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva. La lettura stimola la mente, incoraggiando il pensiero critico e la creatività. I lettori sono spinti a riflettere su temi complessi e a esplorare nuove idee. Questo non solo arricchisce il loro bagaglio culturale, ma può anche influenzare il modo in cui affrontano le sfide quotidiane. I libri possono ispirare cambiamenti nei comportamenti quotidiani. Le storie possono motivare i lettori a intraprendere nuove abitudini o ad adottare stili di vita diversi. Un personaggio che scrive un diario può spingere un lettore a iniziare a tenere un diario per affrontare momenti difficili. La lettura offre un’opportunità di evasione dalla realtà quotidiana, permettendo ai lettori di dimenticare temporaneamente i propri problemi. Immergersi in una storia può ridurre lo stress e fornire un senso di calma, contribuendo al benessere emotivo. libri non sono solo fonti di intrattenimento; sono strumenti potenti che influenzano le nostre emozioni e comportamenti in modi significativi. Attraverso la lettura, possiamo sviluppare empatia, gestire meglio le nostre emozioni, stimolare la creatività e trovare conforto nelle parole scritte. La letteratura ci accompagna nel nostro viaggio personale, arricchendo la nostra comprensione del mondo e di noi stessi. I libri possono fungere da veri e propri strumenti terapeutici attraverso un approccio noto come biblioterapia. Questa pratica utilizza la lettura di testi specifici per promuovere il benessere psicologico e aiutare le persone a affrontare le proprie difficoltà emotive e mentali. La biblioterapia incoraggia un processo di riflessione personale. Leggere storie che rispecchiano le proprie esperienze può aiutare a prendere coscienza di emozioni e pensieri che altrimenti potrebbero rimanere repressi. Attraverso l’identificazione con i personaggi, il lettore è portato a esplorare le proprie sensazioni e a riflettere sulla propria vita. Leggere narrativa permette di comprendere meglio le esperienze altrui, sviluppando così l’empatia. Questa capacità di mettersi nei panni degli altri è fondamentale per migliorare le relazioni interpersonali e affrontare situazioni sociali complesse. La lettura di romanzi o poesie può fornire parole e metafore per esprimere emozioni difficili da comunicare. La biblioterapia può essere integrata in percorsi terapeutici formali. I terapeuti possono consigliare libri che affrontano temi pertinenti alla vita del paziente, facilitando così il dialogo durante le sedute di terapia. Questo approccio aiuta a mantenere vive le informazioni discusse in terapia, rendendo più facile l’elaborazione delle emozioni. Attraverso la lettura, gli individui possono sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, migliorando l’autostima e la capacità di affrontare le sfide quotidiane. La biblioterapia è stata utilizzata con successo per affrontare problemi come l’ansia, la depressione e le difficoltà relazionali, contribuendo a una crescita emotiva significativa. I libri offrono un’opportunità di evasione dalla realtà quotidiana, permettendo ai lettori di immergersi in mondi diversi. Questa forma di fuga può fornire un sollievo temporaneo dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane, contribuendo al benessere mentale complessivo. I libri sono il continuo ritorno di una realtà sempre diversa ma eguale a se stessa, come questo monologo che nasce interiore e diventa esteriore per me che lo scrivo, per te che eventualmente leggi …

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers