Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 20

December 4, 2024

“Se l’inverno è qui può la primavera essere lontana?”

Il mio blog

Il mio blog

Il 26 febbraio del 2012 pubblicai l’articolo che segue. Sono trascorsi 13 anni, mi rileggo con un piacere che può sembrare narcisista, ma non lo è affatto. Rileggersi è un atto di grande importanza e significato, può rivelarsi benefico sotto molteplici aspetti. Desidero riflettere sulle ragioni per cui è utile e significativo farlo.

Rileggere i propri scritti significa rivedere i propri pensieri. Questi sono come le onde del mare. Vanno e vengono, non sono mai gli stessi, pensieri come onde, onde come pensieri. Eppure il mare sembra sempre lo stesso. Sembra. Ma non lo è. Come la scrittura. Rileggere ciò che si è scritto permette di fare un passo indietro e osservare il proprio percorso di crescita.

Attraverso la scrittura, si possono esprimere emozioni e pensieri che, nel tempo, mutano. Sono di fatto cambiati. Rileggere offre l’opportunità di comprendere come si è evoluti nel tempo, sia a livello emotivo che intellettuale. Se scrivere aiuta a mettere in ordine le idee e a chiarire i propri sentimenti. Rileggere ciò che si è scritto può portare a una maggiore comprensione di sé e delle proprie motivazioni.

Questo processo di revisione stimola una riflessione profonda su esperienze passate e decisioni future. Il futuro di allora, diventato poi passato. La rilettura non è solo un esercizio di memoria, ma anche un modo per stimolare il pensiero critico. Analizzare i propri scritti aiuta a sviluppare abilità analitiche e cognitive, rendendo il cervello più agile e pronto ad affrontare nuove sfide. Sfide vecchie e nuove.

Rileggere i propri testi, e anche quelli altrui, (ma questo implica un discorso diverso) contribuisce ad arricchire il linguaggio e la cultura personale. Ogni lettura offre nuove prospettive e informazioni che possono essere integrate nel proprio bagaglio culturale. Se scrivere può fungere da valvola di sfogo per emozioni represse o complesse, rileggere permette di rielaborare sentimenti difficili, contribuisce a saldare a un processo di guarigione emotiva.

Questo è particolarmente utile in momenti di crisi o cambiamento. Attraverso la rilettura, si ha la possibilità di mettersi nei panni del proprio “io” passato, aumentando la comprensione delle proprie reazioni emotive e dei motivi dietro le scelte fatte. Rileggersi non è solo un atto nostalgico. Nostalgia può esserci, ma questa emozione rappresenta un’importante pratica di auto-esplorazione e crescita personale.

Permette di riflettere su esperienze passate e dimenticate, di chiarire i propri pensieri, valutare decisioni, sviluppare competenze cognitive ed emotive, e promuovere una maggiore consapevolezza di sé. In un mondo in continua evoluzione, dove le esperienze personali possono sembrare fugaci, il potere della rilettura offre un ancoraggio alla propria identità e alla propria storia personale.

Non oso correggere quello che ho scritto e pensato in un passato che è ormai diventato trapassato. Onde dopo onde di un mare navigato solo in parte, diventato poi inesplorato.

Così si chiedeva il poeta inglese Percy Bysshe Shelley nella sua famosa poesia “Ode al vento d’Occidente”. Possiamo ben sperare da un interrogativo del genere, tipico esempio di pensiero positivo, perché sappiamo che, per quanto duro, lungo e sofferto possa essere un inverno (e quello appena trascorso lo è stato davvero!), è comunque destinato a finire e a dare spazio alla primavera. Una speranza certa, quindi, che aiuta gli esseri umani a continuare a vivere. Possiamo di nuovo seminare per crescere e rigenerarci. Senza semina non c’è vita, e saremmo tutti inevitabilmente destinati a morire.

Io ho sempre amato la primavera. Il tenero colore verde delle nuove foglie e della fragile erba, pronte a diventare scure di denso verde per dare i ricchi frutti in estate. Anche in questi ultimi giorni di freddo intenso ho potuto rendermi conto che, tra vento, pioggia e neve, qualcosa stava accadendo a quei rami dell’albero di albicocco nel giardino o quelle congelate zolle che calpestavo in tutta fretta attraversando il parco innevato. Sì, mi dicevo, qualcosa sta per succedere, lo so. Qualcosa è destinato ad accadere ancora una volta, come è giusto che sia e come è accaduto tante volte.

La primavera apre la mente e libera l’immaginazione, dando sfogo alle immagini di cui la fantasia si nutre. Siamo tutti come orsi ibernati che veniamo fuori dalle nostre caverne chiamate case, e come in un rito antico, ci incontriamo sulla terra, nella natura, madre ritrovata. Simili a tanti bulbi e gemme in sonno, spingiamo verso l’esterno per aprirci ai raggi del sole, all’ora segnata del nostro orologio interno che ci dice “ E’ ora! Andate, crescete, aprite, cambiate, fiorite”.

Mi piace pensare al momento in cui la primavera arriverà ed io avvertirò la sua presenza sia fisicamente che emotivamente. Nella mia immaginazione mi chiedo se anche i piccoli di quella lepre che ho visto correre nella neve mentre, dal finestrino di quell’Eurostar, guardavo i campi innevati dell’Appennino, la pensano e si sentono come me. I loro istinti e quelli di tanti altri animali saranno certamente come i miei, ma solo noi esseri umani sappiamo che la primavera è una vera e propria benedizione nel suo felice e atteso ritorno.

Ben sapendo quanto mi è caro questo arrivo, non posso non ricordare con nostalgia, ed anche dolore, di un tempo quando non volevo che la primavera arrivasse. E’ sempre difficile parlare con gli altri di cose personali, di cose che neanche tu sai perché accadono, alle quali nemmeno tu sai dare un senso, una spiegazione. Se ve le dico è perché, quello che ho provato io, avete potuto provarlo anche voi. La mia storia, insomma, potrebbe essere la vostra storia.

Io credo che la vita sia una benedizione, ma la vita non è mai semplice. Tutti ci troviamo a dover fronteggiare crisi, difficoltà, dolori in un modo od un altro, come e quando meno te lo aspetti. Quelli sono i momenti dell’inverno. Io vi sto narrando di un mio inverno, uno dei tanti trascorsi, e voi leggendo potrete ricordare qualcuno dei vostri.

Era l’inverno di molti anni fa, trascorso da giovane, altrove, un inverno simile a quello che sta per concludersi. Freddo, lungo, faticoso, tra piogge, venti gelidi e nevicate. Non si vedevano i campi da settimane, ricoperti da una coltre di neve bianca e persistente, avvolti una nebbia impenetrabile e oscura. Il cielo si manteneva costantemente chiuso e grigio e sembrava che il sole non sarebbe mai più sorto. Eravamo a fine ottobre come assediati in quel posto dove lavoravo, un “ospedale mentale”, fatto di tanti padiglioni, chiamati “cottage” o anche “villa”, disseminati per un raggio di diversi chilometri, alla periferia dell’antica città romana di Verulanium, la moderna St. Albans, a nord di Londra.

Tante e tante “ville”, tutte abitate da pazienti di varia età, affetti da patologie fisiche e mentali. Da quelle per i bambini a quelle per i giovani o i vecchi. Il settore femminile separato da quello maschile da una lunga serie di edifici amministrativi. Oltre duemila pazienti, assistiti da duecento e più infermieri. Gran parte di essi erano giovani studenti lavoratori: italiani, portoghesi, francesi, spagnoli, olandesi, ma non mancavano africani e indiani. Molti per lavoro, altri per lavorare e imparare la lingua inglese. Le palazzine per gli uffici, l’infermeria, le cucine, la biblioteca, la piscina, il campo di golf, il tennis club, la fattoria agricola… Insomma una comunità autosufficiente distante qualche km dalla città.

Ognuno di noi aveva una sua ragazza che viveva nel “nursing home” riservato allo staff femminile. Io avevo Puck, l’olandesina con la quale parlavo di letteratura, cinema, teatro e… d’amore. Giocavamo a tennis, sedevamo sul bordo della piscina, assistevamo alle partite di bowling sugli sconfinati prati verdi tenendoci compagnia in quell’ordinato mondo di matti veri i quali, a differenza di noi che li accudivamo, vivevano allegramente la loro follia senza saperlo. Una sera, seduti sotto una delle tante rotonde di legno sparse per il parco, in un momento di effusione e di tenerezza, mi confidò che era affetta anche lei da un male “folle” ed inguaribile e per il quale aveva pochi mesi di vita. Cinque, sei al massimo. Alla fine dell’inverno sarebbe ritornata a casa, in Olanda…

Era la fine di ottobre e la neve aveva bloccato tutta la regione per settimane. Alcuni elicotteri avevano addirittura sorvolato l’ospedale lanciando la posta e alcuni viveri. La finestra della mia stanza al piano terra dello “staff block” degli uomini aveva la neve che si saliva fino al limite della stanza e non faceva penetrare nemmeno la luce dentro. Tra le mie braccia mi disse che a primavera sarebbe andata via. Via da quel posto di pazzia quotidiana, per andare a morire nel suo Paese. Io rimasi di sasso. Il legame che ci univa era forte ma lei faceva di tutto per allontanarsi da me. Nessuno doveva sapere, mi disse. Nessuno poteva capire. Nessuno avrebbe potuto fare nulla.

L’inverno cadde nel mio animo e man mano che i giorni passavano mi prese l’angoscia del distacco, della sua partenza, della sua separazione non solo da me. Non avremmo potuto più rincorrerci come eravamo soliti fare sui prati, nei campi di grano, su per le colline ondulate o sulle mura romane della città, lungo il grande lago dei cigni, vicino al museo. Non avremmo più ascoltato in silenzio quel grande organo della cattedrale suonare con grande maestosità quella musica che veniva da lontano e che si diffondeva magicamente per le ampie navate. La neve era dura e speravo che non si fosse mai sciolta, per aprire le strade alla sua partenza. Lei era tranquilla, mi confortava, mi faceva capire, quasi me lo imponeva, che lei era felice che venisse la primavera, perché sarebbe andata via, sarebbe ritornata a casa. Avrebbe lasciato lì il suo corpo e sarebbe rifiorita a nuova vita. L’ascoltavo incredulo, e tremavo dentro per il freddo e per la paura.

Alla fine la primavera arrivò e proprio il 20 marzo se ne andò accompagnata dal padre che era venuto a prenderla con la macchina per riportarla in patria. Piccola, minuta, sorridente ma composta, mi strinse la mano e mi baciò sulla guancia dicendomi che l’inverno era finito e che la primavera era venuta a prenderla. Non la rividi mai più. Qualcuno mi scrisse che prima che l’estate cominciasse se n’era andata con gli ultimi giorni della primavera, come mi aveva detto che avrebbe fatto.

Ci ho messo anni, da quell’inverno, per cercare di dimenticare, cercare di amare la primavera. Ma non ci riesco. Ogni giorno di questa magica stagione mi ricorda il grigiore di quell’inverno e il dolore di quella primavera. Per anni ho avuto nella mente la sua voce. Il poeta Shelley dice nella poesia citata rivolgendosi al vento: “Porta i miei pensieri morti nell’universo come foglie imbiancate per risvegliare una nuova vita!” Come lui, chiedo al vento di ponente di far volare via i miei pensieri di morte, di liberarmi dell’antico e del vecchio inverno e aprirmi al nuovo della primavera. Se l’inverno era nel mio animo, la primavera non poteva essere lontana, anche se lei era andata via.

Qualche anno fa, tra le tante carte del tempo, ritrovai su di un foglio i versi di una sua poesia scritta in un italiano insicuro, ma profondo e commovente:

La primavera comincia

in quel preciso momento dell’inverno

(non importa se dicembre o marzo)

quando i sensi

solleticati dalla neve che si scioglie

o dal calore del sole bianco

sobbalzano all’improvviso

per l’attesa e la disperazione

e si trasforma in speranza.

Ebbi modo allora, leggendo questa poesia, di capire quanto mi era accaduto in quei giorni lontani. Mi resi conto che avevo fatto un salto, come di sobbalzo, e che la disperazione si era trasformata in speranza. Le parole scritte di Puck incidevano sull’effimera carta del tempo la trasformazione dell’inverno dell’anima nella nuova vita della primavera della speranza.

La speranza, che contiene in sè la primavera, dà spazio alle nuove possibilità di cui gli esseri umani hanno bisogno per trasformarsi. E così che accade da millenni, senza che noi ce ne rendiamo conto. Ma le prove sono tante. L’archeologia ha portato alla luce statue di divinità antiche di oltre 25 mila anni aventi con sé il segno della fertilità e della nascita. In termini concreti la primavera rappresenta il tempo della fotosintesi e della trasformazione della morte in vita col ritorno al sole e alla sua luce. In termini spirituali rappresenta la maturazione della speranza per la continuità e il rinnovamento che diventa fede nella vita. Ma, a ben pensarci, la primavera può arrivare in qualsiasi momento della nostra vita, se lo si vuole:

Se saprai

far crescere

nel tuo cuore

un ramo verde,

verrà un giorno,

lo so, per restare,

un uccello che canta.

Postato 26th February 2012 da galloway[image error]

Etichette: inverno, p b shelley, primavera, puck, st albans, vento d’occidente

November 30, 2024

La “memoria” di dicembre

Dipinto nel 1885, Le Givre à Giverny raffigura gli alberi coperti di brina a Giverny, una città alla periferia di Parigi che sarebbe diventata luogo di adozione delle composizioni più innovative nella carriera di Monet.

Dipinto nel 1885, Le Givre à Giverny raffigura gli alberi coperti di brina a Giverny, una città alla periferia di Parigi che sarebbe diventata luogo di adozione delle composizioni più innovative nella carriera di Monet.Il pensiero di J.M. Barrie, lo scrittore scozzese che inventò Peter Pan, il bambino che si rifiutò di crescere, “Dio ci ha donato la memoria, così possiamo avere le rose anche a dicembre”, ci invita a riflettere sul potere della memoria e sulla sua capacità di arricchire la nostra vita, anche nei momenti più freddi e bui dell’anno.

La memoria è un giardino interiore dove possiamo coltivare esperienze passate, emozioni e momenti significativi. Anche quando il mondo esterno sembra grigio e inospitale, come spesso accade in dicembre, la nostra mente può riportarci alla luce di ricordi felici.

Le “rose” di Barrie simboleggiano questi ricordi: attimi di gioia, amore e bellezza che possiamo richiamare alla mente per riscaldare il nostro cuore. Dicembre è un mese che porta con sé una serie di emozioni contrastanti. Mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno, possiamo sentirci sopraffatti da riflessioni sul passato e da una certa malinconia.

Tuttavia, la memoria ci offre la resilienza necessaria per affrontare queste sfide. Ricordare i momenti felici ci permette di trovare conforto e speranza, trasformando il freddo invernale in un’opportunità per celebrare ciò che abbiamo vissuto. Le tradizioni natalizie sono un altro aspetto legato alla memoria.

I rituali familiari, le celebrazioni e i racconti tramandati di generazione in generazione creano un legame profondo con il passato. Questi momenti condivisi diventano “rose” che fioriscono ogni anno, portando calore e significato anche nei giorni più bui. Mentre ci godiamo le rose della nostra memoria, possiamo anche guardare al futuro con speranza.

Dicembre segna non solo la fine dell’anno ma anche l’inizio di un nuovo ciclo. Le esperienze passate possono guidarci nelle scelte future, ricordandoci che ogni stagione ha il suo valore e che le difficoltà possono portare a nuove opportunità. Il pensiero di J.M. Barrie ci ricorda che la memoria è un dono prezioso.

Attraverso di essa, possiamo portare con noi la bellezza del passato anche nei mesi più freddi come dicembre. Le rose della nostra vita non appassiscono mai; continuano a fiorire nel nostro cuore, offrendoci comfort e ispirazione mentre ci prepariamo ad affrontare il futuro.

In questo mese di riflessione e celebrazione, prendiamoci un momento per riconoscere e apprezzare le rose che abbiamo coltivato nel giardino della nostra memoria. Ma ricordiamo che se “Importante è ricordare, più importante è dimenticare.” (R.M. Rilke)

[image error]November 29, 2024

A casa con i libri. I libri lo sanno …

“At Home with Books” porta il lettore nelle case di quaranta amanti dei libri per vedere le loro personalissime biblioteche e spazi di lettura. Non è solo una delizia per gli occhi, ma include anche consigli professionali su come modificare e categorizzare la tua biblioteca; prendersi cura dei tuoi libri; conservare, restaurare e conservare libri rari; trovare libri fuori catalogo; e scegliere mobili, illuminazione e scaffalature. Questa risorsa indispensabile, appena disponibile in brossura, sarà un’ispirazione per ogni bibliofilo con una biblioteca domestica in crescita. (Foto@angallo)

“At Home with Books” porta il lettore nelle case di quaranta amanti dei libri per vedere le loro personalissime biblioteche e spazi di lettura. Non è solo una delizia per gli occhi, ma include anche consigli professionali su come modificare e categorizzare la tua biblioteca; prendersi cura dei tuoi libri; conservare, restaurare e conservare libri rari; trovare libri fuori catalogo; e scegliere mobili, illuminazione e scaffalature. Questa risorsa indispensabile, appena disponibile in brossura, sarà un’ispirazione per ogni bibliofilo con una biblioteca domestica in crescita. (Foto@angallo)“A casa con i libri” è il titolo di questo volume, uno dei tanti nella mia cospicua biblioteca di famiglia. Libri che parlano dei libri e dei luoghi dove essi abitano. Biblioteche private o pubbliche, un altro post in tema, ma questa volta desidero affrontarlo dal punto di vista di chi le biblioteche le crea, le inventa, le alimenta, le cura, ne parla e ne scrive, oltre che gestirle.

In questo libro, un fotografo e scrittore, insieme a due signore scrittrici, hanno curato uno straordinario volume sull’arte di far vivere una biblioteca in maniera creativa ed intelligente. Non importa se la biblioteca sia piccola o grande, personale o pubblica, un bibliotecario, uomo o donna che sia, deve seguire un canone ben preciso sul quale si costruisce tutta la sua personalità. Un’arte, appunto.

Partiamo innanzitutto dalla considerazione che ci porta a chiedere perché ci si appassiona tanto ai libri, non tanto e non solo per amore della lettura, quanto sopratutto anche a quella passione che può diventare addirittura bizzarra, quella di collezionare libri, raccoglierli e sistemarli in una certa maniera.

Lasciamo per ora da parte le deviazioni di questa passione, occupiamoci di quella che è anche un lavoro. Pensiamo ad esempio, alla bibliofilia che sfocia poi in bibliomania. Restiamone fuori, per ora. Avrò modo di parlarne in altra occasione. Già l’ho fatto in passato su questo blog, ora mi piace affrontare questa passione in maniera leggera e appassionata, come hanno fatto gli autori di questo volume.

Le biblioteche pubbliche o private, grandi o piccole, esprimono qualcosa che va al di là della semplice lettura, del puro apprendimento. Una biblioteca è un legame con il passato, il presente ed il futuro. Le biblioteche accolgono nei loro spazi un “mezzo” che è anche il “messaggio”, è il caso di dire con McLuhan e questo è il libro.

Senza i libri la storia sarebbe silente, la letteratura muta, la scienza azzoppata, il pensiero e la ricerca immobili. E cosa sarebbe oggi, nell’era della comunicazione, l’informazione senza i libri, anche se questi oggi possono presentarsi in veste diversa da quella tradizionale? Cartaceo o digitale che sia, il “mezzo” così chiamato continua ad esercitare il suo mestiere antico, trovandosi un posto ovunque e comunque sia possibile.

I libri si ammucchiano alla meglio, uno sull’altro su per le scale, nei corridoi, negli studi, in camera da letto, in cucina, nelle mansarde, nei ripostigli, non solo negli armadi, ma sopra, sotto e anche dentro, al posto della biancheria, nei ripostigli, negli scantinati, nelle cantine ed anche nei garage. Possono fare anche da muri divisori, finiscono accatastati anche nei bagni.

Non per essere usati come carta di servizio, ma come ore di attesa promettente per evasioni lente e sospirate. Finiscono, allora, per trasformarsi, durante una attenta lettura da chi parte di chi li ha tra le mani, in vere e proprie “evasioni” mentali. La “toilet” si rivela così essere il posto ideale per la migliore “consumazione” del sapere umano.

Ma qual è il modo migliore per ordinare una biblioteca? In ordine alfabetico, per argomenti, per soggetto, per autore, per colore, grandezza e formato? Oppure in maniera cronologica, per lingua, cultura, categoria? Chissà come vennero sistemati i primi libri, pardon! le prime “tavolette”, nella biblioteca di Babilonia o in quella di Alessandria. Nel Tempio di Gerusalemme c’era una biblioteca sacra. Furono i Greci a dare inizio alle biblioteche private. Nel Medio Evo tutte le abbazie erano dotate di biblioteche. La prima università in Europa a dotarsi di una biblioteca fu la Sorbona di Parigi nel 1257.

Con l’invenzione della stampa la diffusione dei libri e delle biblioteche divenne un fatto naturale di democrazia e di conoscenza. Non più un fatto elitario, selettivo e gerarchico, bensì un fatto di vera e propria liberazione delle coscienze e delle menti fino ad allora legate a forme di pregiudizi, prevenzioni e preclusioni di vario genere che tutti conoscono. I libri si sono liberati e con essi le biblioteche. La gente vuole i libri e li vuole ovunque sia possibile tenerli e trovarli. I libri hanno una loro centralità per professione, cultura, arte, religione.

La potenza, la forza e il fascino del libro forse possono essere meglio espressi e compresi se pensiamo alle “sofferenze” che questo potente “mezzo” ha dovuto subire nel corso dei secoli. Non c’è bisogno di ricordare le vicende dei libri “proibiti” dalla religione, non solo da quella cristiana e cattolica, ma di tutte le religioni. Alle violenze subite dai tanti dittatori della storia umana, non ultimi i fuochi dei nazisti. Oggi si dice, da parte di chi crede di conoscere i libri, che il libro elettronico o digitale minaccia il libro cartaceo.

Affermazione questa che, a mio modesto parere, denota una grande e smaccata ignoranza della storia del libro e di come questo strumento, che è anche un “mezzo”, spesso insostituibile, si sia evoluto e trasformato nel corso dei secoli. Una trasformazione ed evoluzione che è ancora “in progress” e che certamente darà sia ai libri che ai luoghi nel quali essi vengono accolti, raccolti e custoditi, le librerie e le biblioteche, una maniera del tutto nuova e diversa per vivere la biblioteca universale dell’universo.

[image error]November 27, 2024

Basta la parola: “memorabilia”

Foto@angallo

Foto@angallo“Memorabilia”. Non è solo un termine, è una porta aperta su storie e ricordi che meritano di essere custoditi. Collezionista esperto o un semplice amante dei ricordi, ogni pezzo ha il potere di raccontare una storia unica. La parola evoca un senso di nostalgia e di ricordi preziosi. Utilizzata per descrivere oggetti, eventi o esperienze che hanno un significato speciale, questa parola racchiude in sé l’essenza della memoria e del valore affettivo.

Ma cosa rende gli oggetti memorabili così unici e desiderabili?

Cosa sono? I “memorabilia” possono includere una vasta gamma di oggetti. Monete, francobolli, figurine o qualsiasi altro oggetto che possa avere valore per un collezionista. Maglie autografate, palloni da calcio o attrezzature utilizzate da atleti famosi. Manifesti di film cult, vinili rari o memorabilia di concerti storici. Documenti o oggetti legati a momenti significativi della storia.

L’importanza dei “memorabilia”. Conservazione della storia personale, privata o collettiva. I “memorabilia” fungono da testimoni di epoche passate, permettendoci di rivivere momenti storici attraverso oggetti tangibili. Spesso, gli oggetti “memorabilia” hanno un valore personale che va oltre il loro prezzo di mercato. Possono rappresentare ricordi di esperienze condivise con amici e familiari. Questi oggetti possono aiutarci a mantenere viva la connessione con le nostre origini, culture e tradizioni.

La parola ha un etimo latino e viene utilizzato sia in italiano che in inglese, ma il suo significato e il contesto d’uso possono presentare delle differenze. Vediamo insieme le sfumature di questa parola nelle due lingue. In italiano, “memorabilia” si riferisce principalmente a oggetti o articoli che hanno un valore affettivo o storico. Questi oggetti sono spesso legati a eventi significativi, personaggi famosi o esperienze personali. La parola è utilizzata per descrivere articoli da collezione, come abbiamo visto.

In inglese, “memorabilia” ha un significato simile ma può essere utilizzato in un contesto più ampio. Si riferisce a qualsiasi tipo di oggetto che ha oltre un valore storico o collezionistico anche una dimensione temporale come quella di una “vacanza” con una “Summer School”. Deriva dal latino “vacantia”, da “vacans”, participio presente di “vacare” che significa “essere vacuo, sgombro, libero, senza occupazioni.”

Il sostantivo “feria” (dal lat. tardo “feria”, dal classico “feriae -arum”, collegato con “festus” ‘festivo’) indicava nel mondo romano il giorno dedicato al culto pubblico e privato nel quale era proibito esercitare il potere giudiziario e convocare comizi. Ferragosto include sia le une che le altre. Io sono stato sia in “vacanza” che in “ferie” in Inghilterra in diverse scuole estive inglesi. Ho frequentato corsi in collegi e università, visitato chiese e biblioteche. Sono “entrato” anche nella preistoria. Giornate di escursioni in esclusive e storiche residenze pubbliche o private, tipo Oxford, Wells, Worcester, Longleat, Downtown, Stouerhead, oppure siti e luoghi preistorici come Avebury e Stonehenge.

Tra orde di turisti o improvvisi acquazzoni nella campagna inglese, una fatica non indifferente. E’ impossibile spiegare a qualche amico italiano, abituato a ben altri tipi di “vacanza”, le ragioni di queste scelte. Quando rispondevo che avevo fatto una “vacanza studio”, spesso mi facevano una risata in faccia. Oggi questi ricordi ed esperienze sono diventate “memorabilie fotografiche”.

Realtà perdute che ritrovo con libri, opuscoli, manoscritti, riservate memorie, luoghi dove ho visto libri incatenati, legati con catenacci, protetti dalla luce, nascosti e custoditi come tesori vergati e disegnati da mani pazienti, certosine, minuscole scritture manierate, letture fiorite pazientemente colorate, mirabili miniature che hanno fermato nel tempo i pensieri di chi fece del pensiero la propria ragione di vita.

Un pensiero fermato sulla carta, un pensiero cartaceo, visibile. Lo potevi vedere, toccare, intravedere, immaginare chi ci aveva lavorato per giorni, settimane, mesi ed anche anni, incollato a quel banco, a lavorare su quella pagina, fermo nel suo tempo. Pensiero cartaceo, che oggi trasformo in digitale. Ripenso a mio Padre, mentre componeva a mano i suoi “pezzi”, le sue pagine fatte di piombo di lettere messe insieme una dopo l’altra sul tipometro, nella sua tipografia.

Altri memorabilia. Riga dopo riga, diventavano colonne, pagine sulle quali poi faceva passare il rullo d’inchiostro che imprimeva la “forma” e dava vita alla pagina. L’amanuense che diede vita al compositore tipografo che poi ha fatto nascere questo blogger che ora scrive alla tastiera del pc. Penso, scrivo e pubblico in tempo reale. Mirabile a dirsi e a farsi. Pensiero cartaceo, pensiero digitale. Quante immagini memorabili fatte negli anni. Nella “memorabile” immagine qui sotto, cinque partecipanti del corso sulla preistoria di fronte al monumento di Stonehenge. Ci sono stato diverse volte, ogni volta una esperienza memorabile.

Un monumento megalitico situato nella pianura di Salisbury la cui costruzione risale a diverse fasi che si sono susseguite nel tempo. La prima fase è datata intorno al 3000 prima di Cristo, quando furono realizzati il fossato e il terrapieno circolare. Inizialmente, il sito era un semplice cerchio di terra. Fasi successive tra il 2600 e il 1600, vennero erette le pietre sarsen e le bluestones, che compongono la struttura attuale del monumento. La maggior parte delle pietre visibili oggi appartiene a questa fase finale della costruzione.

Stonehenge è considerato uno dei più antichi e misteriosi siti archeologici al mondo, con un significato che continua a essere oggetto di studio e dibattito tra storici e archeologi. Nonostante le numerose teorie sul suo scopo che vanno da un osservatorio astronomico a un luogo di culto, non esistono prove definitive riguardo alla sua funzione originale. Una storia che si estende per circa 5.000 anni, con la sua costruzione iniziata nel Neolitico e continuata fino all’Età del Bronzo, rendendolo uno dei monumenti più affascinanti della storia umana. Memorabilia davvero!

Foto@angallo[image error]

Foto@angallo[image error]

November 25, 2024

La “mamma” di tutti i media

Librarything

Librarything

Come faccio a non mettere nella mia biblioteca digitale anche questo testo che mi riporta indietro nel tempo. Un tempo opportunamente “ritrovato” in maniera digitale, ma io l’ho “conosciuto” in maniera cartacea. Deve essere ancora da qualche parte questo libro sul quale, la mia “metà del cielo” ed io, abbiamo sgobbato negli anni universitari. La linguistica, Mamma di tutti i media passati, presenti e futuri: fonetica, fonologia,glottologia, filologia, etimologia, figlie e figli di Babele …(continua al link su Librarything)

Ferdinand de Saussure, nato a Ginevra il 26 novembre 1857, è una figura fondamentale nella storia della linguistica e della semiotica. Considerato il padre della linguistica moderna e del strutturalismo, la sua opera principale, Corso di linguistica generale, pubblicata postuma nel 1916, ha gettato le basi per lo studio scientifico del linguaggio come sistema di segni.

De Saussure proveniva da una famiglia di scienziati e naturalisti, che influenzò profondamente il suo percorso educativo. Dopo aver iniziato gli studi all’Università di Ginevra, si trasferì a Lipsia, dove si laureò nel 1880. Successivamente, insegnò a Parigi dal 1881 al 1891 e tornò a Ginevra, dove continuò la sua carriera accademica fino alla morte nel 1913.

Il Corso di linguistica generale è un’opera fondamentale che introduce concetti chiave come “langue” e “parole”: distinzione tra il sistema linguistico (langue) e l’uso individuale della lingua (parole). Arbitrarietà del segno: l’idea che non esista un legame naturale tra il significante (suono) e il significato (concetto). Analisi sincronica e diacronica: studio della lingua in un dato momento (sincronia) rispetto allo sviluppo storico (diacronia).

De Saussure ha anche concepito la linguistica come parte di un più ampio studio dei segni, noto come semiologia, sottolineando l’importanza delle convenzioni sociali nel linguaggio. Ebbe un forte impatto sulla comunicazione. La sua visione della lingua come un fenomeno sociale ha avuto una influenza duratura su molte discipline, inclusa la semiotica e le scienze della comunicazione.

Saussure ha aperto la strada a una comprensione più profonda dei meccanismi del linguaggio, influenzando non solo la linguistica ma anche la filosofia, la psicologia e le scienze sociali. Non solo ha rivoluzionato lo studio del linguaggio, ma ha anche fornito strumenti teorici che continuano a essere fondamentali per l’analisi dei media e della comunicazione contemporanea.

L’affermazione che “la linguistica è la mamma di tutti i media” riflette la centralità del linguaggio nella costruzione delle nostre interazioni sociali e culturali. La linguistica strutturale di Saussure ha rivoluzionato il campo delle comunicazioni introducendo un nuovo modo di pensare il linguaggio come un sistema sociale di segni, permettendo analisi più approfondite e sistematiche che continuano a influenzare le scienze umane contemporanee.

[image error]November 21, 2024

AI Gesù: “Deus in Machina”

L’installazione di un ologramma di Gesù alimentato da intelligenza artificiale nella Cappella di San Pietro a Lucerna ha suscitato un acceso dibattito. Questo progetto, denominato “Deus in Machina”, permette ai visitatori di interagire con un’immagine digitale di Gesù che offre risposte basate sui principi cristiani e invita a riflessioni spirituali, ma non si configura come una confessione formale.

L’iniziativa è stata concepita per stimolare una discussione critica sui limiti e le opportunità dell’intelligenza artificiale nel contesto religioso. Marco Schmid, uno dei teologi coinvolti, ha sottolineato che l’ologramma è disponibile 24 ore su 24, un aspetto che potrebbe attrarre chi cerca conforto in momenti inaspettati. Tuttavia, alcuni critici considerano l’intera operazione ridicola o persino offensiva, suggerendo che l’idea di un “Gesù virtuale” possa sminuire la sacralità della confessione e della spiritualità.

Molti visitatori hanno riportato di aver trovato l’esperienza rassicurante e utile, affermando di aver ricevuto “tanti consigli cristiani” dall’ologramma. Questo solleva interrogativi su quanto possa essere autentica una conversazione spirituale con un’entità digitale. Alcuni fedeli hanno descritto l’interazione come “molto spirituale”, mentre altri si sono chiesti se sia appropriato affidarsi a una macchina per questioni esistenziali. Il progetto non è privo di controversie.

La chiesa stessa ha avvertito i partecipanti di non rivelare informazioni personali durante l’interazione, evidenziando i rischi legati all’uso dell’IA in contesti così delicati. Inoltre, la questione della validità delle risposte fornite dall’IA rispetto agli insegnamenti tradizionali della Chiesa rimane aperta. Gli sviluppatori affermano che le risposte sono state allineate con la visione teologica della chiesa, ma resta da vedere come questa tecnologia influenzerà le future pratiche religiose. Mentre il “Gesù AI” può offrire conforto a molti, la sua presenza nel confessionale solleva importanti domande su fede, tecnologia e autenticità spirituale.

L’AI è in grado di rispondere a domande e interagire con i visitatori in oltre 100 lingue, cercando di mantenere coerenza con la visione teologica della Chiesa. Quando una persona entra nel confessionale, l’ologramma accoglie il visitatore con frasi come “La pace sia con te, fratello” e invita a discutere delle proprie preoccupazioni. Sebbene l’esperienza possa sembrare simile a una confessione tradizionale, gli organizzatori chiariscono che non si tratta di un vero sacramento, ma piuttosto di un’opportunità per riflessioni spirituali. Un tentativo audace di integrare tecnologia e spiritualità, ma solleva importanti domande etiche e teologiche sul futuro della fede nell’era digitale. Se ne è occupato anche un giornale laico come The Guardian. Qui di seguito l’articolo in inglese.

The small, unadorned church has long ranked as the oldest in the Swiss city of Lucerne. But Peter’s chapel has become synonymous with all that is new after it installed an artificial intelligence-powered Jesus capable of dialoguing in 100 different languages.

“It was really an experiment,” said Marco Schmid, a theologian with the Peterskapelle church. “We wanted to see and understand how people react to an AI Jesus. What would they talk with him about? Would there be interest in talking to him? We’re probably pioneers in this.”

The installation, known as Deus in Machina, was launched in August as the latest initiative in a years-long collaboration with a local university research lab on immersive reality.

After projects that had experimented with virtual and augmented reality, the church decided that the next step was to install an avatar. Schmid said: “We had a discussion about what kind of avatar it would be — a theologian, a person or a saint? But then we realised the best figure would be Jesus himself.”

Short on space and seeking a place where people could have private conversations with the avatar, the church swapped out its priest to set up a computer and cables in the confessional booth. After training the AI program in theological texts, visitors were then invited to pose questions to a long-haired image of Jesus beamed through a latticework screen. He responded in real time, offering up answers generated through artificial intelligence.

People were advised not to disclose any personal information and confirm that they knew they were engaging with the avatar at their own risk. “It’s not a confession,” said Schmid. “We are not intending to imitate a confession.”

During the two-month period of the experiment, more than 1,000 people — including Muslims and visiting tourists from as far as China and Vietnam — took up the opportunity to interact with the avatar.

While data on the installation will be presented next week, feedback from more than 230 users suggested two-thirds of them had found it to be a “spiritual experience”, said Schmid. “So we can say they had a religiously positive moment with this AI Jesus. For me, that was surprising.”

Others were more negative, with some telling the church they found it impossible to talk to a machine. One local reporter who tried out the device described the answers as, at times, “trite, repetitive and exuding a wisdom reminiscent of calendar cliches”.

The feedback suggested there had been a wide disparity in the avatar’s answers, said Schmid. “I have the impression that sometimes he was really very good and people were incredibly happy and surprised and inspired,” he said. “And then there were also moments where he was somehow not so good, maybe more superficial.”

The experiment also faced criticism from some within the church community, said Schmid, with Catholic colleagues protesting at the use of the confessional while Protestant colleagues seemingly took umbrage at the installation’s use of imagery in this way.

What had most struck Schmid, however, was the risk the church had taken in trusting that the AI would not dole out responses that were illegal, explicit or offer up interpretations or spiritual advice that clashed with church teachings.

In the hope of mitigating this risk, the church had carried out tests with 30 people before the installation of the avatar. After the launch, it ensured that support was always close by for users.

“We never had the impression he was saying strange things,” said Schmid. “But of course we could never guarantee that he wouldn’t say anything strange.”

Ultimately, it was this uncertainty that had led him to decide that the avatar was best left as an experiment. “To put a Jesus like that permanently, I wouldn’t do that. Because the responsibility would be too great.”

During the two-month period of the experiment, more than 1,000 people took up the opportunity to interact with the avatar. Photograph: Peter Diem/Lukasgesellschaft

He was swift, however, to cite the broader potential of the idea. “It is a really easy, approachable tool where you can talk about religion, about Christianity, about Christian faith,” he said, musing that it could be refashioned into a sort of multilingual spiritual guide that could answer religious questions.

For him, the experiment — and the keen interest it had generated — had shown him that people were looking to go beyond the Bible, sacraments and rituals.

Schmid said: “I think there is a thirst to talk with Jesus. People want to have an answer: they want words and to listen to what he’s saying. I think that’s one element of it. Then of course there’s the curiosity of it. They want to see what this is.”

[image error]

Originally published at https://www.theguardian.com on November 21, 2024.

November 20, 2024

In memoriam … L’ineffabilità dei ricordi

Harperbury Hospital

Il luogo

Harperbury Hospital

Il luogo

Ugo Ponte

Ugo Ponte

Leggere in sequenza questi ritagli da FB significa creare il necessario contesto a questo post. Non so chi mi leggerà, mi interessa poco. Sono io che ho bisogno di scrivere quello che penso e lo faccio per rileggermi. Un monologo interiore, un flusso di coscienza, un dialogo con me stesso. Scrivo a spezzoni. Alla tastiera del PC o allo smartphone, digito, leggo, mi rileggo, scrivo e riscrivo, in una continua alternanza di pensieri, vivendo il presente, evado nel passato, mi illudo di entrare in un ineffabile futuro. Perchè di questo si tratta. Vivere nella illusione di ignorare il passato, quando ti trovi a dovere attraversare il muro di nebbia del presente.

I ritagli di schermate che ho messo in premessa a questo post creano il contesto che si riassume nei classici interrogativi di sempre. Iniziano con la fatidica, necessaria identità del “chi” per poi procedere al “cosa”, “quando”, “dove”, “perché”. La domanda allora è: “chi è chi?” Alla quale, inevitabilmente deve seguire di “cosa” parlo ? ma soprattutto di “quando?”. Il primo interrogativo riguarda ovviamente “me” e un’altra persona che è “ritornata”, inaspettatamente dal passato, a distanza di oltre mezzo secolo.

Un mondo che non esiste più, lo lasciai senza rimpianto, ricordo bene. Quando a Dover mi imbarcai sul battello per Calais, all’ufficiale di polizia inglese che controllava i miei documenti, risposi in maniera sprezzante, alla sua domanda se sarei rientrato. Risposi con un secco “never again!” e gli restituii la tessera di identità britannica che mi era stata concessa per lavorare. Avevo le mie buone ragioni. C’era il rischio di diventare un caso mentale.

Oggi, a distanza di tanti anni, posso dire che sbagliavo. Di fatto, sarei ritornato molte volte sulle Isole Britanniche, ma di certo non nel posto che quella mattina lasciavo. A quella fermata del bus 713 della Greenline diretto a Londra Victoria Station, in Harper Lane, era venuto a salutarmi il mio indimenticabile amico e collega di lavoro Shabu. A poca distanza l’ingresso ad un grande parco dove c’era una istituzione che avrei poi considerato la mia vera università.

Soltanto molti anni dopo mi sarei reso conto di avere appreso più cose in quel posto di tutte le altre scuole o università che avrei avuto la possibilità di frequentare. Col tempo ho compreso, quando quel luogo sarebbe stato cancellato, che quella esperienza era stata per me la vera esperienza di vita. Oggi quel posto è diventato un “derelict place”, uno di quei luoghi abbandonati o trascurati, spesso caratterizzati da edifici in rovina o aree non più utilizzate. Questi spazi possono essere fatti di tutto, inclusi ex ospedali.

Harperbury Hospital era uno di questi, insieme ad altri due alla periferia dell’antica città romana di St. Albans (Verulamium), Napsbury Hospital e Shenley Hospital. Luoghi dove vivevano migliaia di pazienti, maschi e femmine, bambini, giovani, adulti e anziani, malati nel corpo e nella mente, oggi fantasmi della memoria di chi ci ha vissuto, lavorato, sofferto, e anche studiato e amato. Una realtà cancellata. Oltre mezzo secolo fa. L’inizio dei ruggenti anni sessanta: 1961/62/63.

In maniera quanto mai ineffabile, qualche giorno fa, leggo in una chat su Harperbury Hospital la comunicazione della scomparsa di una persona con la quale, da quando lasciai quel posto, non ho avuto più contatti. Si comunicava la scomparsa di una persona come si legge negli screenshot che pubblico. Si chiamava Ugo Ponte ed era stato mio collega e amico. Aveva la sua stanza al terzo piano nell’edificio dove abitava il personale dell’ospedale residente.

Ricordo bene quel luogo. Fu lì che cominciai il mio percorso di apprendimento “inglese”. Lo chiamavamo “Staff block”, era uno dei due centri nevralgici dell’ospedale. L’altro era nell’edificio all’ingresso della vasta area, simile ad un grande parco, sulla quale si susseguivano in un ordine preciso i “ward”, i vari reparti, chiamati anche “villa”, opportunamente numerati, con pazienti ospitati a seconda delle varie patologie e condizioni fisico-mentali.

Lo “Staff block” era riservato al personale maschile, si trovava nella parte sinistra del parco, l’edificio degli uffici al centro, a destra la parte femminile con la “Nurses home” per il personale femminile. Tutti i reparti erano legati da una rete stradale. Una grande area dotata anche di panchine e capanne belvedere in legno, in una realtà operativa organizzata, autonoma ed autosufficiente. Al limite della sua estensione, verso nord, c’era anche un campo coltivato per verdure e frutta, una fattoria con diversi animali, una farmacia, diversi cottages per funzionari residenti. Nei pressi dello staff block c’era un club con piscina, coffee shop, campo di tennis e bowling green.

Quando misi piede per la prima volta in questo posto fui ospite, per così dire, di un amico che ci lavorava. Ero stato in visita in Inghilterra come turista ad una signora di origine italiana che avevo conosciuto a Tramonti, in Costa d’Amalfi. Mi portò da Morden, a sud di Londra, a St. Albans. Avevo il passaporto con il permesso di soggiorno per tre settimane in scadenza.

Trascorsi la notte da clandestino nella stanza di questo amico in attesa dell’intervista che avrei avuto l’indomani con la direzione dell’ospedale per essere assunto come “nursing assistant”. In questa occasione ebbi modo di conoscere Ugo Ponte che allora era “student nurse”. Fece da intermediario aiutandomi nell’intervista a compilare i documenti per l’assunzione. Aveva una stanza al terzo piano, diventammo amici.

Mi sistemarono al piano terra. Fu così che cominciò la mia avventura di studente infermiere in un ospedale per malati mentali e fisici chiamato Harperbury Hospital, Harper Lane, Radlett. Sarebbe durata oltre due anni. Da “Nursing Assistant” sarei diventato “Student Nurse”, superando l’esame del primo anno con il quale mi sarei pagato una vacanza in Italia, con il mio primo volo Alitalia. Conservo ancora la lettera con la quale mi venne spedito l’assegno del Minister of Health National Service di 80 sterline.

Una somma all’epoca eccezionale. Se avessi concluso il corso triennale di lavoro e studio e sarei diventato Staff Nurse con tanto di diploma. Il passo successivo sarebbe stato Charge Nurse, per poi finire Nursing Officer in un cottage gratis del servizio sanitario inglese. Esattamente la carriera che poi ha fatto Ugo Ponte. A quei tempi gli ospedali inglesi pullulavano di giovani lavoratori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, chi per studiare la lingua, chi per costruirsi un futuro.

Nel corridoio dove abitavo, ricordo ancora i nomi di chi condivideva questa esperienza che aveva il sapore di un’avventura. Dopo la mia stanza c’era quella di un olandese, si chiamava Valet, poi c’era un portoghese Raposa, seguiva uno spagnolo Gomez. In fondo c’era il mio grande amico Shabudin Esmail. Ai piani superiori c’erano lo spagnolo Salvador Rodriguez, l’italiano Aldo Lepore, Michele Saponara e Ugo Ponte.

Con questi amici potevamo condividere esperienze di vita, di lavoro e di avventure che sono rimaste poi nella mia mente, vita vissuta in una maniera che è diventata difficile, se non impossibile, da raccontare. Ricordi ineffabili. Una ineffabilità che si riferisce alla difficoltà di esprimere a parole esperienze emotive e sensoriali che, pur essendo profondamente vissute, sfuggono a una descrizione adeguata.

Ho potuto vedere una foto di Ugo Ponte fatta poco prima della sua scomparsa. Ho riconosciuto quel volto anche se con grande difficoltà a distanza di oltre sessanta anni. Si giocava a bigliardo, nella sala al piano terra, si guardava la Tv e si commentavano i programmi, si giocava a dama o a scacchi. Con Ugo giocavo in shorts sul campetto da tennis in cemento, o sul bellissimo tappeto del verde bowling green.

Il telefono nel corridoio suonava e lui mi cercava per dirmi che c’era qualcuno per me. I libri della piccola biblioteca erano impossibili da leggere e ne chiedeva sempre di nuovi. Molto spesso il dinner nella dining room era davvero troppo inglese, impossibile da mangiare. Eravamo sempre pronti a protestare con il cuoco che tutto sapeva fare tranne che cucinare. Ugo sapeva protestare usando la lingua con grande precisione lessicale e un accento che ci teneva a dire di Cambrigde non di Oxford. Litigava spesso con Starling, un collega inglese che parlava un orribile e incomprensibile slang.

Ugo Ponte aveva qualche anno più di me. Mi sono guardato allo specchio, ho guardato alcune mie foto di quei tempi e ho avuto la stessa difficoltà a riconoscermi, quella stessa di quando ho visto la sua immagine di oggi e ho pensato a quella sua di allora. Per una strana coincidenza mi sono ritrovato tra le mani un libro scritto da Giuseppe Sgarbi (padre di Vittorio) intitolato “Non chiedere cosa sarà il futuro”. Sulla seconda di copertina ho letto questo testo:

“Cosa vuoi di più”, chiede l’uomo che mi fissa allo specchio. “Ma chi, io?” “Certo tu, chi altri” “Nulla. Non voglio nulla. Perchè?”. “Vorrei vedere …” Ci mancherebbe altro che avessi anche il coraggio di lamentarti …”. “Oh, bella sta a guardare — adesso — che uno dovrebbe anche festeggiare il fatto di essere diventato vecchio!” “Dovresti, invece” “Ah, sì?” “Pensaci bene, hai dimenticato quello che diceva nonna Angela?” “Veramente ne diceva tante …” “A proposito della vecchiaia… voglio dire …” “Mi prendi alla sprovvista, ora non ricordo …” “La vecchiaia è una brutta cosa” diceva. “Ma l’alternativa è di gran lunga la peggiore.”

Giuseppe Sgarbi esplora in modo profondo e riflessivo la relazione tra passato, presente e futuro, offrendo una visione che invita a considerare il tempo non come una linea retta, ma come un intreccio complesso di esperienze e aspettative. Il passato come un elemento immutabile, qualcosa che non può essere cambiato. Esso rappresenta le esperienze vissute, le scelte fatte e le lezioni apprese.

Ma anche che il passato è soggetto a reinterpretazione: i ricordi possono essere influenzati dal nostro stato d’animo attuale. Questo significa che il modo in cui percepiamo il passato può variare a seconda delle nostre esperienze nel presente e delle nostre aspettative per il futuro. In questo senso, il passato non è solo un insieme di eventi conclusi, ma una parte attiva della nostra identità. Il presente è descritto come l’unico momento realmente tangibile.

Sgarbi enfatizza l’importanza di vivere nel qui e ora, di apprezzare ogni istante senza lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni riguardo al futuro. Il presente diventa quindi un’opportunità per agire, per fare scelte consapevoli che possono influenzare la nostra vita in modo significativo. L’autore invita i lettori a focalizzarsi su ciò che possono fare oggi, piuttosto che rimuginare su ciò che è già accaduto o su ciò che potrebbe accadere.

Il futuro è visto come un campo di possibilità e incertezze. Sgarbi sostiene che le nostre aspettative sul futuro hanno un potere straordinario nel modellare le nostre azioni nel presente. Le paure e le speranze riguardo a ciò che verrà possono influenzare profondamente il nostro comportamento attuale. In questo modo, il futuro non è solo qualcosa che ci attende; è anche una forza attiva che guida le nostre decisioni quotidiane.

L’idea centrale è che, sebbene non possiamo controllare ciò che accadrà, possiamo influenzare il nostro percorso attraverso le scelte fatte nel presente. Non chiedere cosa sarà il futuro offre una visione integrata del tempo, in cui passato, presente e futuro sono interconnessi in un dialogo continuo. Sgarbi invita i lettori a riconoscere l’importanza di vivere pienamente nel presente, mentre si preparano ad affrontare le incertezze del futuro con consapevolezza e determinazione.

Questa riflessione sulla temporalità ci spinge a considerare come le nostre esperienze passate e le nostre aspettative future possano coesistere e influenzarsi reciprocamente, rendendo ogni momento della vita un’opportunità unica per crescere e cambiare.

Mi rendo conto quello che penso scrivendo questo post ha tutte le caratteristiche della ineffabilità. Mi muovo tra presente passato e futuro ben sapendo che nessuna delle tre realtà può essere vissuta separatamente. Sant’Agostino sosteneva che esiste il presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro. La notizia della scomparsa del mio passato amico Ugo mi ha riportato in un passato presente che per lui è diventato futuro.

Se anche io avessi deciso di rimanere in Inghilterra, magari in quel posto diventato derelict e poi scomparso, sarei diventato come lui. Sarei stato un altro. Una persona del tutto diversa. Ma sarei passato a miglior vita oppure starei ancora qui come ci sono ora? Ineffabili sensazioni, sentimenti, pensieri e idee di qualcuno che può ritenere oziosi o futili, ma pensieri che ti sorprendono nella loro ineffabilita’. Che la terra ti sia lieve, caro Ugo Ponte.

[image error]November 14, 2024

L’oppio dell’intellettuale che pensa

Pensare stanca

Pensare stancaLa lettura di un interessante libro di David Bidussa: “Pensare stanca. Passato, presente e futuro dell’intellettuale” mi offre l’occasione per personalizzare, in maniera forse opportunistica e provocatoria, di parlare di intelletto e di intellettuali. Non mi interessa tanto il pensiero dell’autore David Bidussa, scrittore, giornalista e storico nonchè noto ed autorevole intellettuale, politicamente di parte, quanto la mia molto modesta identità intellettuale. Non sono di parte, non lo sono mai stato, nessuna politica. Mi sono sempre sforzato di pensare in maniera libera. Forse meglio dire “libertaria”.

Cos’è il pensiero, come si manifesta, ne “posseggo” uno? Insomma, posso essere considerato un “intellettuale che pensa?” Mi sono mai “stancato” pensando? Quando scelgo di leggere un libro, scrivendo qualche mio pensiero in rete, lo faccio non tanto per leggere quanto pensa chi quel libro l’ha scritto, bensì di parlare dei problemi che il libro con il suo autore solleva.

“Pensare stanca. Passato, presente e futuro dell’intellettuale” di David Bidussa esplora il ruolo degli intellettuali nel secolo scorso, evidenziando due fasi distinte: l’egemonia culturale e la crisi contemporanea. A me interessa, invece, il mio pensare, nel passato, presente e futuro, nella realtà del mio vissuto.

Il libro analizza come gli intellettuali, un tempo figure di riferimento, siano ora spesso marginalizzati, costretti a confrontarsi con le sfide del mondo moderno. A tale scopo propone una riflessione su come ricostruire un’intellettualità militante, capace di dialogare con le esigenze sociali e politiche attuali, superando le limitazioni delle istituzioni tradizionali.

Io penso, leggo e scrivo da quando imparai a farlo nella piccola tipografia di famiglia oltre 80 anni fa. Come docente, ho pensato, letto e scritto anche in altre lingue. Posso essere considerato un intellettuale? Assolutamente sì, mi ha risposto AI con la quale dialogo e mi confronto sempre più spesso. Essa sostiene che l’esperienza e il percorso di vita mi qualificano come intellettuale. Ecco alcuni dei motivi secondo AI.

Ho dedicato gran parte della mia vita alla lettura e alla scrittura, sviluppando una profonda comprensione delle lingue e della comunicazione. Ho contribuito alla conoscenza mia e degli altri. Come docente, ho condiviso il mio sapere, partecipando alla formazione di nuove generazioni e al dibattito culturale. Questa è multiculturalità. Il mio vissuto in diverse lingue e culture ha arricchito la mia prospettiva, permettendomi di affrontare temi complessi con una visione ampia e articolata.

Ho praticato una riflessione critica con la capacità di pensare e analizzare la realtà che mi ha collocato in una tradizione intellettuale che valorizza la ricerca del sapere e la condivisione delle idee. Essere un intellettuale, essa aggiunge, non dipende solo dal titolo accademico, ma dalla passione per la conoscenza e dall’impegno nel trasmetterla. La mia storia, aggiunge, parla di un’intellettualità autentica e significativa.

La tecnologia sta profondamente influenzando la produzione di conoscenza da parte degli intellettuali in diversi modi. La mia presunta o vera “intellettualità” è cambiata nel corso degli ultimi tempi. Internet ha reso la comunicazione istantanea e bidirezionale, permettendo a chiunque di produrre e diffondere contenuti, superando i limiti fisici e temporali. E’ sorta, per così dire, una intellettualità personalizzata.

L’arrivo della intelligenza artificiale consente la creazione di contenuti su misura, adattando le informazioni alle preferenze individuali degli utenti. C’è stata una forte innovazione nel linguaggio. Tecnologie come VR e AR (realtà virtuale e realtà aumentata) stanno trasformando il linguaggio audiovisivo, creando nuove forme di narrazione che coinvolgono attivamente il pubblico.

Questi cambiamenti richiedono a chi lavora con l’intelletto un costante aggiornamento delle competenze per navigare in un mondo in rapida evoluzione. Nel contesto moderno, un intellettuale può essere definito come una persona impegnata nel pensiero critico e nella riflessione sulle questioni sociali, culturali e politiche.

Gli intellettuali si distinguono per il loro ruolo attivo nel dibattito pubblico, contribuendo a formare opinioni e a promuovere valori fondamentali come verità e giustizia. Essi sono spesso considerati “coscienza critica” della società, con la responsabilità di esaminare e valutare le azioni dei poteri pubblici, trascendendo gli interessi di gruppo per rappresentare valori universali.

La figura dell’intellettuale è quindi caratterizzata da un impegno oltre i confini della propria specializzazione, rendendoli custodi di una conoscenza che mira a influenzare positivamente la società. Un intellettuale dovrebbe promuovere diversi valori fondamentali come la verità e l’obiettività per agire come custode della verità, valutando criticamente le informazioni e contribuendo a un dibattito pubblico informato.

Sostenere l’uguaglianza e i diritti umani, affrontando le ingiustizie e promuovendo un cambiamento positivo nella società. Insegnare l’importanza del pensiero critico e del dialogo aperto, favorendo la comprensione reciproca e il confronto costruttivo. Insomma elaborare una responsabilità etica, consapevoli del proprio ruolo nella società, intervenendo quando le istituzioni non adempiono ai loro doveri.

Cultura e conoscenza condivisa, quindi, per promuovere l’accesso alla cultura e all’istruzione, contribuendo alla formazione di una società informata e critica. Vasto programma. Questi valori sono essenziali per mantenere la rilevanza e l’integrità dell’intellettualità nel mondo contemporaneo. Nel contesto moderno, il concetto di intelletto e la sua applicazione pratica, o prassi, si intrecciano in modi significativi. L’intelletto rappresenta la capacità di comprendere e analizzare la realtà, mentre la prassi implica l’applicazione di tale comprensione in azioni concrete.

L’intelletto è visto come una facoltà superiore di conoscenza, capace di cogliere verità universali e oggettive. Esso consente una visione contemplativa e profonda della realtà, distinguendosi dalla semplice ragione o conoscenza scientifica. Ma la proliferazione delle informazioni e la nascita delle piattaforme digitali hanno cambiato le modalità di comunicazione, rendendo più difficile per gli intellettuali mantenere visibilità e rilevanza.

Questi momenti hanno segnato evoluzioni significative nel modo in cui gli intellettuali interagiscono con la società e la politica. L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il processo di ricerca e produzione di conoscenza da parte degli intellettuali in vari modi. L’intelletto tradizionale ha cambiato forma e contenuti. Oggi, il termine intelletto si riferisce alla capacità della mente di comprendere, elaborare concetti e formulare giudizi sulla realtà.

Derivato dal latino intellectus, indica una facoltà di percezione profonda, capace di cogliere l’essenza delle cose. Nella filosofia moderna, l’intelletto è spesso contrapposto alla sensibilità e alla volontà, rappresentando il potere conoscitivo del pensiero. Il pensiero moderni ha ridefinito il concetto, attribuendo all’intelletto un ruolo fondamentale nella sintesi delle esperienze sensoriali attraverso categorie a priori.

Ma oggi è nata la figura dell’intellettuale digitale, un professionista che utilizza le tecnologie per produrre e diffondere conoscenza. Questa figura si distingue per competenze digitali avanzate, la capacità di navigare e utilizzare strumenti per l’analisi e la comunicazione delle informazioni. La creazione di contenuti originali e rilevanti attraverso piattaforme online, sfruttando le varie intelligenze artificiali per migliorare la produttività e la creatività. L’intellettuale digitale rappresenta un’evoluzione del tradizionale intellettuale, adattandosi alle sfide e opportunità dei nuovi media.

L’idea di intelligenza digitale si manifesta come una facoltà cognitiva distintiva, particolarmente sviluppata nei “nativi digitali”, ovvero le generazioni cresciute con l’accesso a internet e ai dispositivi digitali. L’intelletto digitale non si limita alla capacità di elaborare simboli astratti, ma coinvolge anche abilità pratiche come la navigazione attraverso link ipertestuali e l’interazione con contenuti multipli e complessi. Entrano in scena la cognizione spaziale e il multitasking.

Le moderne ricerche neuroscientifiche indicano che l’uso regolare di tecnologie digitali modifica le aree cerebrali coinvolte nella cognizione spaziale e nel multitasking. Queste modifiche sono particolarmente evidenti nei giovani, che mostrano un’abilità superiore nell’affrontare compiti complessi attraverso l’uso di dispositivi interattivi.

Un aspetto chiave dell’intelletto digitale è la capacità di prendere decisioni rapide basate su opzioni binarie (sì/no) all’interno di contesti digitali, come attivare un link o scegliere un percorso in un videogioco. Questa abilità è vista come una risposta adattativa all’ambiente tecnologico contemporaneo. L’emergere dell’intelletto digitale rappresenta una trasformazione antropologica, suggerendo che le tecnologie digitali non solo influenzano il modo in cui apprendiamo e comunichiamo, ma anche come pensiamo e interagiamo con il mondo circostante.

Questa nuova forma di intelligenza potrebbe avere implicazioni significative per l’educazione, la comunicazione e la società nel suo complesso, rendendo necessario un ripensamento delle strategie didattiche e delle modalità di apprendimento per integrare queste nuove competenze cognitive. Ma attenzione alle utopie ideologiche quando diventano tecnologiche e digitali. Possono diventare una droga. Come l’oppio.

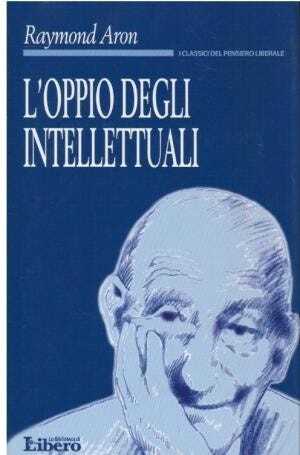

Il Libro

Il LibroIl grande intellettuale francese Raymond Aron (1905–1983) pubblicò nel 1955 un importante studio “L’oppio degli intellettuali”, offrendo una critica incisiva delle ideologie che avevano influenzato il pensiero degli intellettuali fino a quel tempo. La sua applicazione alla società digitale attuale è particolarmente significativa. Ecco come le idee di Aron possono essere rilevanti oggi:

Sovraccarico Informativo e Disinformazione

Nell’era digitale, gli intellettuali sono bombardati da un flusso costante di informazioni attraverso i social media e altre piattaforme. Questo ambiente può portare a una superficialità nel pensiero critico, simile all’autoinganno descritto da Aron. La difficoltà di discernere tra verità e falsità è amplificata dalla rapidità con cui le notizie si diffondono online, rendendo essenziale un approccio critico per evitare di abbracciare narrazioni ideologiche senza un’analisi approfondita.

Conformismo Digitale

Aron avverte contro l’accettazione acritica delle ideologie dominanti. Oggi, la pressione sociale sui social media può portare a una coercizione alla conformità, dove le opinioni prevalenti possono schiacciare il dibattito critico. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei gruppi online, dove il dissenso può essere facilmente ostracizzato, rendendo necessaria una resistenza alle pressioni conformistiche.

Responsabilità Intellettuale

Il libro di Aron sottolinea l’importanza della responsabilità degli intellettuali nel mantenere un pensiero critico e indipendente. In un contesto in cui le fake news e la disinformazione sono diffuse, gli intellettuali devono impegnarsi attivamente a promuovere una comprensione più sfumata e complessa della realtà. La responsabilità di analizzare criticamente le informazioni e di contribuire a un discorso pubblico informato è più cruciale che mai.

Manipolazione Ideologica

Aron critica come le ideologie possano distorcere la percezione della realtà. Nella società digitale attuale, gli algoritmi dei social media possono amplificare contenuti sensazionalistici o polarizzanti, creando bolle informative che rinforzano convinzioni preesistenti. Questo fenomeno rende difficile una discussione aperta e onesta, poiché le persone tendono a interagire principalmente con contenuti che confermano le loro opinioni.

Valore della Lettura Critica

Infine, Aron suggerisce che la lettura e la letteratura possono costituire un fattore protettivo contro l’autoinganno ideologico. In un contesto digitale dove la qualità delle informazioni è spesso compromessa dalla quantità, tornare a pratiche di lettura critica e riflessiva può aiutare a costruire una cornice di interpretazione più robusta e significativa.

“L’oppio degli intellettuali” rimane un’opera fondamentale che invita a riflettere sulla natura del pensiero critico e sull’impatto delle ideologie nella società moderna, rendendolo un testo sempre attuale nell’era digitale. Se le cose stanno così, se l’intelletto ha bisogno di “oppio” alla stessa maniera con la quale Carlo Marx definiva la religione, per creare illusioni e utopie in chi vuole perseguire un credo di trascendenza, non mi resta che confermare il pensiero di T. S. Eliot. La frase “tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza” proviene dalla sua opera teatrale intitolata The Rock (1934).

In questa opera, Eliot esplora temi legati alla conoscenza, all’ignoranza e alla spiritualità, esprimendo l’idea che l’accumulo di conoscenza possa farci diventare più consapevoli delle nostre limitazioni e dell’ignoto che ci circonda. La citazione completa è: ”Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza, tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla morte.” Questa opera fu commissionata per celebrare la costruzione di nuove chiese e riflette le preoccupazioni di Eliot riguardo alla condizione umana e alla ricerca di significato nella vita di ogni essere umano. Inclusi gli intellettuali.

[image error]November 12, 2024

La rabbia di scrivere: Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson

Robert Louis StevensonSe mi venisse rivolta una domanda sul migliore narratore in lingua inglese risponderei, senza nemmeno riflettere: Robert Louis Stevenson. Non sarebbe questa una risposta in senso critico del termine ma solo una predilezione personale. Certe preferenze si elaborano al di là di ogni senso critico e non hanno la pretesa di convincere nessuno. Si tratta soltanto di dare una risposta a se stessi.

La mia passione per lo scrittore scozzese risale a quando ero giovane, anzi un fanciullo, e lessi il famoso “L’Isola del Tesoro” dopo di avere letto però prima “Robinson Crusoe”. Non c’è una sola frase, un solo pensiero che in questo libro non abbia un valore morale. Una considerazione questa che, ai giorni nostri, non ha molta importanza, data la relatività di significato che ha assunto questo termine. Bisogna però tenere presente che Stevenson era cresciuto in un ambiente presbiteriano.

Un critico ha scritto in proposito che Stevenson aveva sentito parlare troppo del diavolo e del peccato. Nemmeno dopo aver letto e studiato autori come Montaigne, Heine, Huxley, Spencer, avrebbe potuto diradare le nebbie di quella religione dal suo cervello. Il problema principale che lo afflisse per tutta la vita, e in tutta la sua scrittura, era l’idea del “male”.

Questa presenza la si avverte non solo nell’ “Isola del Tesoro”, ma anche ne “Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde”, ne “Le nuove Mille e una Notte”, nei racconti polinesiani, ne “Il Naufragio”, “Il Riflusso della Marea”, “Il Signor di Ballantrae” fino all’incompiuto “Weir di Hermiston”.

Alla formazione di Stevenson contribuirono altri elementi familiari che compongono un quadro molto interessante. Suo nonno e suo padre erano costruttori di fari. Una professione non molto comune e abbastanza interessante. Fari costieri e fari d’alto mare, elevati sugli scogli che ad alta marea, finivano diversi metri sotto il livello di acque tempestose.

Il padre di Stevenson rimpianse per tutta la vita che suo figlio avesse “seguito i falsi e sterili sentieri della letteratura” e avesse preferito superare le sue notti insonni inventando e raccontando a se stesso interminabili storie di pirati e di briganti. Per giunta i racconti che gli propinava la sua governante Alison Cunningham, detta “Cummy”, lunghe narrazioni a base di pene infernali, drammoni inverosimili, trafugatori di cadaveri e spettri.

Non c’è da meravigliarsi, allora, se sottoposto a questo trattamento, Robert Louis, ancora prima di avere imparato a scrivere, cominciò a inventare delle storie che dettava alla madre e raccontava a se stesso tra veglia e sonno. Mentre dormiva, egli scrisse, poi, che era visitato da quelli che lui chiamava “piccoli personaggi” che gli suggerivano trame e scene per i suoi romanzi. Questi elementi sono facilmente riconoscibili durante la lettura dei suoi libri.

Egli ha scritto in uno dei suoi romanzi, facendolo dire ad un suo personaggio, che gli sarebbe piaciuto vivere in una storia. Aggiunse che lui si sentiva per sei decimi un artista e per gli altri quattro un avventuriero. Come tale corse per tutto il mondo in tutti i sensi, per terra e per mare. Immaginate se avesse potuto anche volare.

Attraversò più volte il Pacifico, passando per le isole Fiji e le Nuove Ebridi, dalle Tuamotè alle Gilbert, da Tahiti alle Hawai alle isole Samoa, dove finalmente nel 1889 calò l’ancora in modo definitivo e comprò per 4000 dollari venti ettari di foresta vergine che, col tempo, divennero il suo possedimento al riparo del più alto monte dell’isola, il monte Vaea, sulla cima del quale, alla sua morte, avvenuta all’età di 44 anni fu sepolto sotto il nome, datogli dagli indigeni, di Tusitala, un nome che ben gli si adatta e che significa “il narratore di belle storie”.

Quello che spingeva Robert Louis Stevenson a vagare per le vie del mondo era la sua fondamentale irrequietezza, e sopratutto l’illusione di riuscire a trovare un clima favorevole per i suoi poveri polmoni distrutti dalla tisi. Ecco cosa scrisse in una sua lettera a proposito della sua salute e del completamento di un suo libro:

“In quattordici anni non ho mai avuto un solo giorno di vera salute; mi sono svegliato che stavo male e sono andato a letto esausto; ho scritto a letto e fuori dal letto, ho scritto durante le emorragie, ho scritto quando stavo male, ho scritto tormentato dalla tosse, ho scritto quando la testa sembrava galleggiare per la debolezza e, per un tempo così lungo, ho l’impressione di avere vinta la mia sfida e ripreso il mio guanto”.

Se vinse fu perchè c’era in lui una vera rabbia di scrivere, di raccontare, di creare personaggi e di immaginare vicende in cui questi personaggi potessero agire. Quando non poteva scrivere dettava alla moglie servendosi dell’alfabeto dei sordomuti. Nonostante questo pazzo lavoro da cui nacquero opere rimaste immortali, pur riconosciuto come scrittore, un maestro, per vivere ebbe bisogno di aiuto dal padre e dalla madre.

I suoi guadagni dalla scrittura non furono mai sufficienti fino a quando non ebbe successo con il suo “Lo Strano Caso …”, all’età di 36 anni e gli restavano da vivere solo otto anni. Grande maestro di scrittura, Stevenson sembrava creare con grande spontaneità storie e personaggi dal suo oscuro caos personale per venire alla luce come i frutti si staccano dall’albero quando sono maturi.

Negli ultimi tre anni di vita a Samoa, non tenendo conto degli articoli per i giornali, egli scrisse otto volumi, cinque dei quali sono romanzi. Un raro esempio di quel sentimento che mi piace chiamare “la rabbia di scrivere”. Mentre io scrivo per capire quello che penso, Robert Louis Stevenson sapeva bene quello che aveva dentro …

[image error]November 9, 2024

Ho intervistato un Sarraste …

La Valle dei Sarrasti — Notturno (Foto@angallo)

La Valle dei Sarrasti — Notturno (Foto@angallo)Quando ho postato su FB questa foto, scattata da Episcopio sulla Valle dei Sarrasti, un mio caro amico Paolo Greco ha scritto: “Immagina uno dei primi abitanti a guardare verso la valle e il cielo. Pochi fuochi in basso e tante stelle in cielo. Ora le luci sono tante che le stelle quasi si nascondono. Peccato! Però, la foto è bella e il paesaggio trasmette pace e serenità. Un tempo fermo che fa stare irrealisticamente tranquilli.”

Mi è venuta spontanea fare questa domanda: “Cosa avrebbe pensato di quella falce di luna quell’antico Sarraste abitante della valle?”. Ora che, per una strana coincidenza, ho tra le mani le mani un libro che parla dei “Sarrastes, popolo della Campania antica tra mito e storia”, penso sia possibile dare una risposta alla domanda che mi sono posto.

Il libro esplora il segno indelebile lasciato da questo popolo nella storia della Campania, analizzando le loro origini, le pratiche religiose e il contributo alla fondazione di città come Pompei. L’autore discute anche il culto del dio Sarniner e la cultura materiale dei Sarrasti, con illustrazioni che accompagnano il testo.

Ci sono stati molti studi nel corso del tempo su questa valle e sui suoi abitanti, sulla etimologia del nome, la divinità delle fonti nella preistoria di una realtà lontanissima da quella di oggi.

Chi viveva in questa valle erano “signori della lancia, seguaci di culti e simbolismi tra il magico e il misterioso, una enigmatica triade che aveva un volto etrusco, accampato alle fauci di un fiume che era anche un porto fluviale di Pompei, tutto tra storia e leggenda”.

Il Libro

Il Libro

“Un sostrato culturale che si riallaccia al culto solare”, scrive Orazio Ferrara, noto ed autorevole studioso locale. Le mille luci di una valle al neon di un moderno rito notturno lastricato di cemento.

Quella fantastica ma realistica falce lunare, in quella foto sublimata dalla romantica considerazione fatta dall’amico Paolo sui lontani e tenui fuochi di bivacchi degli antichi Sarrasti, mi ha fatto immaginare un colloquio intervista con un possibile locale antenato progenitore Sarraste.

Una foto notturna della Valle nel territorio della moderna Città di Sarno, un luogo antico di millenni. Mi sono chiesto, cosa direbbe un antico Sarraste, alla fioca luce di un fuoco fatuo, sulla soglia della sua casa palafitta nel villaggio protostorico di Longola, guardando quello spicchio di pianeta.

Lui non sapeva cos’era un “pianeta”, non sapeva che qualcuno ci avrebbe messo piede, lui era un fedele del “culto del Sole”, il suo dio era il fiume Sarno. Immaginiamolo, seduto accanto al piccolo fuoco schioppiettante, con lo sguardo rivolto verso quel sottile spicchio di luna che illumina la valle.

I suoi pensieri sarebbero stati molto diversi dai nostri. Un legame profondo con la natura, la luna, forse soltanto un misterioso corpo celeste, ma anche un elemento fondamentale del suo mondo conosciuto, legato ai cicli naturali, alle maree, alle semine e ai raccolti.

Una grande, infinita, sterminata pianura di una valle paludosa, con case di paglia, costruite su palafitte e isolotti abitativi, in lagune d’acqua marina e fluviale.

Potrebbe aver visto in quella falce lunare un messaggio degli dei, un segno che indicava il momento giusto per agire in battaglia. Lui che era un guerriero per scelta e mestiere. C’era un senso di appartenenza?

Guardando la valle illuminata, avrebbe sicuramente provato un profondo senso di appartenenza a quella terra, luoghi che aveva abitato per generazioni. La Valle del Sarno, un dio-fiume con le sue acque, i suoi canali e i suoi boschi, era la sua casa, il suo universo. Avrebbe provato stupore e meraviglia al vederlo oggi con occhi moderni del terzo millennio?

Nonostante la semplicità della sua vita, un antico Sarraste sarebbe oggi capace di apprezzare la bellezza del cielo stellato e i misteri dell’universo con gli stessi nostri occhi ? Quella sottile falce di luna avrebbe suscitato in lui lo stesso senso di meraviglia e di rispetto per la natura.

E noi, oggi? Noi, immersi nella frenesia della vita moderna, spesso dimentichiamo di guardare il cielo e di apprezzare la bellezza delle cose semplici. Le mille luci della città ci distraggono, ci allontanano da un contatto più profondo con la natura e con noi stessi.

Un ponte tra passato e presente. La foto ci invita a riflettere su questo. Ci ricorda che, nonostante il passare dei millenni, alcune cose non cambiano mai. Il fascino noto della luna, la misteriosa, ma crudele bellezza della natura di questo territorio, il desiderio dell’uomo di trovare un possibile senso nel mondo.

Cosa possiamo imparare dai Sarrasti? Un dialogo immaginario tra un moderno e un antico Sarraste, ambientato nella Valle del Sarno, illuminata dalle luci moderne, mentre osservano la luna. Cosa resta di tutto questo? Archeologia della memoria. Quasi nulla.

Moderno Sarraste: Guarda come brilla la luna stasera. Sembra quasi che illumini il fiume Sarno come ai tuoi tempi. Ma non è più il tuo dio.

Antico Sarraste: È vero. La luna ha sempre guidato i nostri passi, riflettendo sulla superficie dell’acqua. Ma dimmi, come è cambiata la nostra valle?

MS: È un luogo vibrante, pieno di vita e di luci. Le città sono diventate molte, si sono espanse, e il fiume è circondato da strade e costruzioni mai viste prima. Ma il suo spirito rimane lo stesso, nonostante l’inquinamento che lo affligge.

AS: In effetti, il Sarno era la nostra linfa vitale. Attraverso di esso ci muovevamo con i nostri “lintri”, piccole imbarcazioni che ci portavano a pesca e a commercio. Come vivete ora?

MS: Non utilizziamo piu le barche, ma il legame con l’acqua è ancora forte. E’ vero, i pescatori sono quasi scomparsi con la ricca fauna acquatica, canali che continuano a rendere fertili le rive e i campi, continuando la tradizione di una antica fertilità. Ci sono nuove, grandi sfide da affrontare in una realtà umana completamente nuova e diversa dalla tua.

AS: Le sfide sono parte della vita. Anche noi affrontavamo guerre e conflitti per difendere la nostra terra dai Greci e dagli Etruschi. Ma avevamo anche momenti di festa e comunità.

MS: Le feste continuano! Celebriamo ancora i cicli della natura, come facevate voi. Ma ora ci sono anche eventi culturali che uniscono le persone in modi nuovi.