Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 18

January 12, 2025

Soffia, soffia, soffia vento di Sarno …

“As you like it”

“As you like it”Non ricordavo più questo vento che tormenta l’antica Valle dei Sarrasti, specialmente ai piedi del monte Saro, nel villaggio di Episcopio dove vivo. Dopo una notte di vera bufera non resta che consolarmi con la lettura. William Shakespeare è senza dubbio uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi.

E’ riduttivo definirlo scrittore. Fu un artista completo. Le sue storie ed i suoi personaggi restano immortali perché raccontano storie di sempre e personaggi di ogni tempo. La grandezza del Bardo consiste nel fatto che ogni sua opera non si limita a narrare una vicenda con un suo inizio, uno sviluppo ed una conclusione.

I personaggi che appaiono sulla scena sono essi stessi attori e personaggi di altre storie. Per mezzo di essi l’autore riesce ad aprire altri scenari nella mente dello spettatore e del lettore. E’ questo il caso del canto di Amiens nella commedia “Così è se vi pare”.

Il soffio del vento d’inverno dà l’occasione al poeta di parlare dell’amara condizione umana, così come la vede lui dal punto di vista dell’amicizia, della gratitudine e dell’amore. Le tre categorie sono viste confluire in pieno contrasto ed irrisolto conflitto nella realtà quotidiana dell’esistenza.

Blow, blow thou winter wind,

Thou art not so unkind

As [man’s] ingratitude;

Thy tooth is not so keen

[Because] thou art not seen,

Although thy breath be rude.

[ Heigh ho! sing heigh ho! unto the green holly:

Most friendship is feigning, most loving mere folly:

Then, heigh ho! the holly!

This life is most jolly.]

Freeze, freeze thou [bitter] sky,

Thou dost not bite so [nigh]

As benefits forgot:

Though thou the waters warp,

Thy sting is not so sharp

As friend remember’d not.

[ Heigh ho! sing heigh ho! unto the green holly:

Most friendship is feigning, most loving mere folly:

Then, heigh ho! the holly!

This life is most jolly.]

— —

Soffia, soffia vento invernale:

Tu non mi appari tanto crudele

Quanto un uomo d’animo ingrato;

Non così forte il tuo morso incide

Perché nessuno, nessuno ti vede,

Anche se rude e aspro è il tuo fiato.

Ehi-oh! Ehi-oh! Per il verde agrifoglio

L’amore è follia e l’amicizia un imbroglio!

E allora, Ehi-oh! Su questo arbusto!

Che sia la vita soprattutto uno spasso.

Gela, gela tu cielo amaro

Il tuo morso non è così duro

Quanto chi oblia il bene avuto:

che pure se tu l’acqua hai gelato

il tuo aculeo non è così acuminato

quanto un amico che di te si è scordato.

Ehi-oh! Ehi-oh! Per il verde agrifoglio

L’amore è follia e l’amicizia un imbroglio!

E allora, Ehi-oh! Su questo arbusto!

Che sia la vita soprattutto uno spasso.

Amiens, come si è detto, è uno dei personaggi della commedia di Shakespeare in As you like it. Nel secondo atto, scena 7, canta questa canzone e commenta su come vanno le cose del mondo. In particolare parla dell’ingratitudine umana che secondo lui è più frustrante di un vento invernale.

All’inizio del suo canto si rivolge direttamente all’inverno e dice che può soffiare come vuole, non sarà mai così forte e tanto freddo quanto freddo, crudele e ingrato è il cuore degli uomini. Il suo soffio non fa poi tanto male anche se non si vede. Poi chiede al cielo gelato di ghiacciare perchè tanto non gli farà ulteriore male, più di quanto non gliene possano fare i suoi amici i quali facilmente dimenticano i favori che hanno ricevuto da lui.

Anche se le acque geleranno, non potranno mai dare tanto dolore quanto quello che gli ha causato il suo amico il quale non si ricorda neppure di lui. I volti di ghiaccio del mondo fanno più male delle acque gelate. Dovremmo tutti cantare per l’intero anno come fa l’agrifoglio che è sempre verde.

Il poeta dice che, tutto sommato, l’amicizia è solo un inganno e l’amore una sciocchezza ed una assurdità. La vita è bella e dovrebbe essere goduta, e come una canzone dovrebbe essere cantata. Il suo è un crudo realismo oppure è la verità?

[image error]January 10, 2025

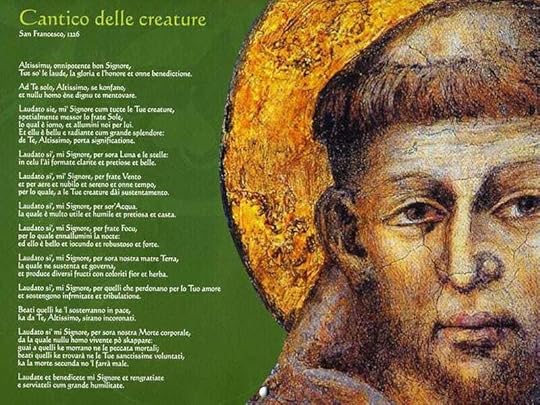

La Natura 800 anni dopo Francesco

Ad Assisi iniziano le celebrazioni per gli 800 anni del “Cantico delle creature” di san Francesco. Non si tratta solo di un evento religioso, perché quel testo ha pure un grande significato culturale e storico. Riguarda la nostra stessa identità nazionale che, come per tutti i popoli, si esprime principalmente nella letteratura. Ma la domanda è: oggi, a distanza di 800 anni, San Francesco, con la conoscenza che abbiamo della Natura, scriverebbe il suo Cantico allo stesso modo? Ho i miei dubbi. Ho posto la domanda al mio alter ego artificiale AI. Ecco la sua risposta:

Se San Francesco d’Assisi fosse a conoscenza delle scoperte scientifiche e delle comprensioni moderne sulla natura, potrebbe scrivere il Cantico delle Creature in modo diverso, ma mantenendo lo spirito fondamentale della sua opera. Ecco alcune considerazioni su come potrebbe essere diverso:

Elementi che potrebbero cambiare

Conoscenza scientifica: Oggi sappiamo molto di più sulla struttura dell’universo, sulla biodiversità e sui processi ecologici. Francesco potrebbe includere elementi come la fotosintesi, l’importanza degli ecosistemi, o la connessione tra vita e ambiente in modo più dettagliato.

Prospettiva ecologica: La consapevolezza attuale sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità potrebbe portarlo a enfatizzare maggiormente la responsabilità umana verso la natura e l’importanza della custodia del creato.

Universalità e diversità: Con una maggiore comprensione della diversità culturale e religiosa, Francesco potrebbe includere riferimenti a tradizioni e credenze diverse che celebrano la natura, rafforzando il messaggio di unità e fratellanza cosmica.

Elementi che resterebbero invariati

Spirito di lode e gratitudine: Il Cantico è essenzialmente un inno di lode a Dio per la bellezza e la meraviglia del creato. Questo aspetto sarebbe probabilmente mantenuto, poiché la gratitudine e la meraviglia per la natura sono universali e atemporali.

Connessione con la natura: La profonda connessione spirituale di Francesco con la natura e la sua visione di un mondo interconnesso sarebbero ancora centrali nel suo messaggio.

Uso del volgare: Anche se la lingua potrebbe essere diversa, l’intento di usare un linguaggio accessibile e popolare per raggiungere tutti sarebbe mantenuto, riflettendo la sua volontà di comunicare con il popolo.

In sintesi, sebbene le scoperte moderne potrebbero influenzare il contenuto specifico del Cantico, il suo spirito di lode, gratitudine e connessione con la natura resterebbe immutato. (AI)[image error]

Invecchiare leggendo tra Verità e Libertà

La Verità 10 gennaio 2025[image error]

La Verità 10 gennaio 2025[image error]

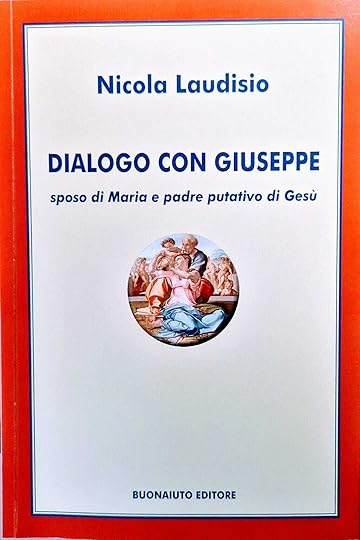

Nicola dialoga con Giuseppe e con l’Ineffabile

L’autore di questo libro dialoga con Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Sullo sfondo della sua narrazione, la Bibbia, un altro libro che, ancora oggi, a distanza di millenni, riesce sempre ad affascinare e commuovere. Nicola Laudisio, avvocato, già valente e stimato Segretario e Direttore Generale in vari Comuni ed enti Pubblici, nonchè “Premio Cultura” della Repubblica per l’anno 1983, dopo le esperienze di scrittura di alto valore giuridico e professionale, continua a lasciare una traccia importante nel libro della sua vita spirituale e culturale. Dopo tante prove di scrittura, libri come “Un libro fuori dal Comune” e “Il dogma e la parola: Ineffabilis Deus” , questa volta si cimenta in un dialogo che, a mio modesto parere, è una sfida all’Ineffabile. Un libro che richiede un grande impegno di lettura. E’ nato cartaceo ma ha il posto che si merita nella mia biblioteca digitale.

Nicola Laudisio offre una prospettiva unica sulla figura di Giuseppe, un personaggio spesso in ombra nella narrazione biblica. L’autore crea un dialogo immaginario con Giuseppe, esplorando il suo ruolo come sposo di Maria e padre putativo di Gesù.

Il libro si inserisce nel contesto della narrazione biblica, ma si distingue per il suo approccio innovativo e personale. Si utilizza il dialogo come strumento per esplorare i pensieri, le emozioni e le sfide affrontate da Giuseppe nel suo percorso. Questo approccio consente al lettore di entrare in contatto con la profondità emotiva e spirituale della storia, offrendo una visione più intima e umana dei personaggi biblici.

Lo stile di scrittura di Laudisio è coinvolgente e accessibile, rendendo il libro adatto sia ai lettori interessati alla spiritualità, sia a quelli che cercano una riflessione più profonda sulla figura di Giuseppe. Il dialogo immaginario permette di esplorare temi come la fede, la famiglia e il ruolo del padre, offrendo spunti di riflessione per il lettore moderno.

Un’opera che combina la narrazione biblica con una prospettiva contemporanea, creando un’esperienza di lettura emozionante e stimolante. Il libro è consigliato a chiunque sia interessato a esplorare nuove prospettive sulla storia biblica e a riflettere sui valori universali che essa trasmette.

Fede e Spiritualità. Il libro esplora la profonda fede di Giuseppe e il suo ruolo spirituale all’interno della famiglia di Gesù, offrendo una riflessione sulla sua relazione con Dio e sulla sua accettazione della missione divina.

Famiglia e Paternità. Il dialogo approfondisce il tema della paternità putativa e le sfide che Giuseppe affronta come padre di Gesù, esaminando il suo amore e il suo impegno verso la famiglia.

Fiducia e Obedienza. La storia di Giuseppe è spesso associata alla sua fiducia e obbedienza nei confronti della volontà divina, temi che vengono esplorati nel libro attraverso il dialogo con l’autore.

Identità e Ruolo Sociale. Il libro affronta anche il tema dell’identità di Giuseppe all’interno della società del suo tempo e il suo ruolo come figura centrale nella narrazione biblica.

Amore e Sacrificio. L’amore di Giuseppe per Maria e Gesù, nonché il suo sacrificio personale per proteggere la famiglia, sono elementi fondamentali che potrebbero essere trattati nel dialogo.

L’uso del dialogo come struttura narrativa è una scelta affascinante e ricca di potenzialità, un felice e riuscito espediente narrativo. Sono cinquanta gli argomenti trattati. L’autore li ha giustamente elencati nell’indice per aiutare il lettore nel viaggio di lettura. Emerge innanzitutto il “gioco” delle identità.

Dualità. L’autore, assumendo il ruolo di Nicola, crea una sorta di alter ego che gli permette di indagare più a fondo la figura di Giuseppe. Questa dualità può generare un confronto interessante tra la prospettiva storica e quella personale.

Il risultato è l’empatia che nasce nella narrazione. Il lettore può entrare più profondamente nei pensieri e nelle emozioni di Giuseppe, creando un legame di affetto sincero con questo personaggio biblico.

Pluralità di voci. La presenza di due voci narrative permette di offrire una visione più completa e sfaccettata degli eventi. La dimensione narrativa mette in evidenza una decisa credibilità. L’autore riesce quasi sempre a bilanciare la libertà narrativa con la fedeltà ai testi sacri.

Riesce a rendere credibile il dialogo pur mantenendo un rispetto per la tradizione per mezzo dell’immaginazione del lettore che si realizza attraverso il linguaggio. Lo stile narrativo è adeguato alla rappresentazione di un dialogo che sembra davvero avvenuto, in un contesto storico e culturale diverso ma del tutto immaginario.

Importante l’aspetto teologico. Sono molte le domande teologiche che emergono dal dialogo. L’autore offre risposte che sembrano quasi sempre definitive o lascia spazio all’interpretazione da parte del lettore.

Fede e ragione si intrecciano nel dialogo tra Nicola e Giuseppe. Non sai mai con precisione dove ti trovi e quale sia davvero il ruolo della ragione nella comprensione di una fede sempre ineffabile. Il dialogo tra Nicola e Giuseppe ha una rilevanza non sempre facile da comprendere anche per lo smaliziato lettore contemporaneo.

Sono temi universali quelli che emergono e creano un forte impatto emotivo che si fronteggia con la inevitabile rilevanza teologica. L’autore, con maestria, intreccia la voce della storia con quella della sua immaginazione, creando un dialogo vivo e coinvolgente. Attraverso le domande di Nicola, l’autore ci invita a riflettere su aspetti profondi della fede e della condizione umana.

Questo libro è un invito a rileggere la figura di Giuseppe con occhi nuovi, anche reinventandola, superando gli stereotipi e scoprendo la sua umanità. Non si tratta di antropomorfizzare la fede e la religione, un tentativo sempre in atto nella mente umana, quando gli uomini non riescono a comprendere ciò che resta, rimane e deve essere incomprensibile, perchè, appunto, ineffabile.

Quando don Gaetano Palma, nella sua prefazione al libro cita le parole che Beatrice pronunzia nel canto XXIII del Paradiso, ai versi 35–39, “Quel che ti sobranza è virtù da cui nulla si ripara” suggerisce che ciò che eccede o supera le nostre capacità è una virtù che non ha eguali, una forza che non può essere superata o riparata da nulla. Si riferisce alla virtù divina che trascende le capacità umane. “Quivi è la sapienza e la possanza ch’aprì le strade tra ‘l cielo e la terra, onde fu già si lunga disianza.”

Questa parte dei versi descrive la presenza della sapienza e della potenza divine che hanno creato un collegamento tra il cielo e la terra. Questo collegamento è stato causa di una lunga e profonda aspirazione o desiderio (disianza) che ha caratterizzato la storia umana. La “disianza” si riferisce al desiderio dell’uomo di raggiungere il divino, di unire il cielo e la terra, e di comprendere il mistero dell’universo.

I versi esprimono l’idea che la virtù divina è al di là delle capacità umane e che la sapienza e la potenza divine hanno stabilito un legame tra il mondo terreno e quello celeste, suscitando un profondo desiderio di comprensione e unione con il divino.

Nel passaggio menzionato, non c’è un’idea di ineffabilità esplicita come nei primi versi del Paradiso, dove Dante dichiara l’impossibilità di esprimere a parole ciò che ha visto nel regno dei cieli. Tuttavia, l’idea di virtù e sapienza divine che trascendono le capacità umane potrebbe implicitamente alludere all’ineffabilità del divino.

L’ineffabilità è un tema centrale nella Divina Commedia, specialmente nel Paradiso, dove Dante spesso afferma che le esperienze divine sono al di là delle parole umane. In questi versi specifici, l’accento è più sulla descrizione della virtù divina e sulla sua capacità di creare un collegamento tra cielo e terra, piuttosto che sull’impossibilità di esprimerla.

Tuttavia, il concetto di virtù che “nulla ripara” suggerisce una potenza che supera le capacità umane di comprensione e descrizione, il che potrebbe essere visto come un riflesso dell’ineffabilità del divino.

Per una strana coincidenza, quando Nicola Laudisio mi ha omaggiato del suo libro, ho ricambiato con un altro che stavo leggendo nel quale si manifestava in tutta la sua drammaticità il tema della ineffabilità nella esistenza di Dio e della sua trascendenza. L’operazione che ha tentato di fare con questo suo ultimo libro è appunto questo.

Una sfida all’ineffabilita' dell’essere umani. Per questa ragione gli esseri umani continuano ad antropomorfizzare il mistero della divinità. Abbiamo bisogno di una religione che sia umana e comprensibile. Questo è il senso del libro di Nicola Laudisio. Nicola è “umano” nella misura in cui Giuseppe è “espressione metafisica” della divinità.

[image error]January 9, 2025

Ascoltando l’altro che è in noi. In attesa di Godot

Per ascoltare l’altro che è in noi, è fondamentale creare silenzio sia esterno che interno, permettendo alla mente di calmarsi e di concentrarsi sulle emozioni e sensazioni corporee. Puoi iniziare ponendoti domande e annotare le risposte. Inoltre, praticare la mindfulness e dedicare tempo alla riflessione personale aiuta a riconoscere e accogliere la propria voce interiore.

L’ascolto attivo, che implica empatia e attenzione, è cruciale per comprendere profondamente le proprie esperienze. Ascoltare l’altro dentro di sé implica un processo di introspezione e consapevolezza che permette di riconoscere e comprendere le proprie emozioni e necessità. Creare spazio per l’ascolto interiore. È fondamentale creare un ambiente di silenzio, sia esterno che interno, per permettere alla mente di calmarsi e di concentrarsi sulle emozioni e sensazioni corporee.

Questo può essere fatto attraverso pratiche che aiutano a distogliere l’attenzione dai pensieri distrattivi e a focalizzarsi sul momento. È importante prestare attenzione alle emozioni che emergono. Ogni emozione porta con sé un messaggio. Riconoscere ciò che si prova è essenziale per comprendere le proprie necessità. Chiediti: “Cosa sento in questo momento?” e cerca di identificare le sensazioni fisiche associate a queste emozioni.

Imparare a dialogare con il tuo io interiore come se stessi parlando con un amico fidato. Questo approccio ti permette di esplorare i tuoi pensieri e sentimenti in modo più profondo, facilitando una comunicazione sincera con te stesso. Accogli le sensazioni fisiche e le emozioni senza giudicare. Pratiche come il metodo RAIN, che non ha niente a che vedere con la pioggia, (Riconosci, Accetta, Indaga, Nutri), possono aiutarti a gestire le emozioni in modo costruttivo.

Tenere un diario può essere utile per esternare i propri pensieri e sentimenti. Annotare ciò che emerge durante il processo di ascolto interiore può chiarire ulteriormente le tue esigenze e desideri. Dopo aver ascoltato l’altro dentro di te, puoi applicare queste tecniche anche nelle relazioni con gli altri. Durante una conversazione, pratica l’ascolto attivo ponendo domande aperte e mostrando empatia verso l’interlocutore. Questo crea uno spazio sicuro per il dialogo.

Mostra attenzione e comprensione nell’interazione con gli altri. La compassione favorisce un ambiente in cui entrambe le parti si sentono ascoltate e rispettate. Riconosci i punti in comune tra le tue emozioni e quelle degli altri. Questo aiuta a costruire un legame più profondo e a facilitare la risoluzione dei conflitti. Attraverso questi passaggi, puoi migliorare la tua capacità di ascoltare te stesso e gli altri, creando relazioni più significative e autentiche.

Arrivati ad una certa età è utile, e forse anche necessario, parlare con sé stessi, con l’ “altro” che ha trascorso tutto il tempo con te. Conosce tutto di te, ricorda anche quello che tu hai dimenticato, quello che vuoi dimenticare e non vuoi riportare in superficie. Sì, perché è come il mare, le sue profondità, i suoi abissi, che hai frequentato, nei quali hai navigato e magari sei annegato, credendo di morire, ma poi ti sei ritrovato in vita, dimenticando. Lui, l’altro io, te lo riporta a galla. Non puoi far finta di niente.

Ha più voci, molte voci, alle quali fanno eco tante altre che si incrociano intrecciando parole, azioni, luoghi e situazioni in onde sonore che alimentano una memoria che non riconosci. Una, nessuna e centomila. Quanti e qualia. I quanta della fisica ci ricordano che anche le esperienze qualitative dei qualia sono composte da elementi discreti e unici, come i momenti di consapevolezza e di percezione che rendono la vita ricca di significato.

Questo aforisma non esiste nella letteratura, ma rappresenta un tentativo di unire i due concetti in una riflessione filosofica. I quanta rappresentano la quantizzazione dell’energia, mentre i qualia rappresentano le esperienze qualitative e soggettive della coscienza. Entrambi i concetti esplorano la natura discreta e unica delle cose, sia che si tratti di energia fisica o di esperienze umane. La frase "uno, nessuno e centomila" esprime la complessità dell’identità umana.

Nel romanzo, il protagonista scopre che la sua percezione di sé non coincide con quella degli altri, portandolo a una crisi esistenziale. "Uno" rappresenta l’idea di un’identità scelta, "nessuno" indica l’assenza di un io definito, mentre "centomila" simboleggia le molteplici identità che gli altri attribuiscono a noi. Questo riflette la fragilità dell’io e la difficoltà di comprendere se stessi in relazione agli altri. Le immagini che gli altri hanno di noi influenzano profondamente la nostra autopercezione.

Queste percezioni esterne possono distorcere la nostra visione di noi stessi, portandoci a interiorizzare giudizi e aspettative che non sempre riflettono la nostra vera essenza. Il feedback sociale gioca un ruolo cruciale: se riceviamo valutazioni positive, tendiamo a sviluppare un’immagine di sé più positiva, mentre critiche o pregiudizi possono minare la nostra autostima. Inoltre, il confronto sociale, amplificato dai social media, può generare insicurezze e distorsioni nella percezione del nostro corpo e della nostra identità.

Il romanzo "Uno, nessuno e centomila" è estremamente attuale nel contesto contemporaneo, specialmente in relazione all’uso dei social media. Oggi, come Moscarda, creiamo molteplici identità online, modificando la nostra immagine a seconda del pubblico. Questo fenomeno evidenzia la fragilità dell’identità umana e la ricerca di approvazione attraverso "like" e feedback sociali, riflettendo una continua negoziazione del sé.

La crisi d’identità e l’alienazione descritta da Pirandello, quando non esisteva la rete e non si sapeva cosa fosse AI, risuonano con le esperienze moderne di isolamento e disconnessione in un mondo sempre più digitalizzato. Nel caos continuo che ci circonda, forse ci salveremo soltanto parlando con noi stessi. Monologando, in attesa di Godot …

[image error]January 7, 2025

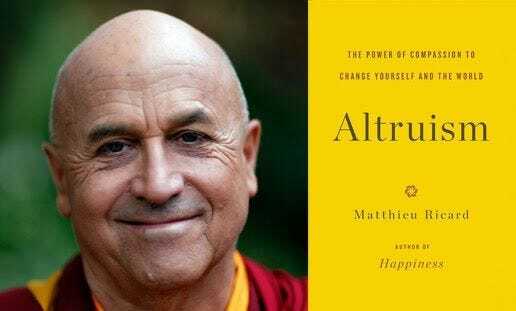

La magnifica illusione. Cambiare il mondo

Il libro. “La forza della compassione per cambiare te stesso e il mondo”. Matthiew Ricard

Il libro. “La forza della compassione per cambiare te stesso e il mondo”. Matthiew RicardHo letto un libro sull’altruismo, scritto da uno scienziato francese, diventato monaco buddista e assurto agli onori delle cronache internazionali. Mi ha incuriosito il titolo perché l’ho trovato collegato ad una frase di uno dei miei preferiti scrittori inglesi Aldous Huxley, frase che, in un certo qual modo, conferma e dissente dalla bellissima possibilità di cambiare il mondo praticando l’altruismo: “Altruismo. La forza della compassione per cambiare te stesso e il mondo”. Ha scritto l’inglese:

“Volevo cambiare il mondo. Ho scoperto che l’unica cosa che di sicuro posso fare è cambiare me stesso”.

“Volevo cambiare il mondo. Ho scoperto che l’unica cosa che di sicuro posso fare è cambiare me stesso”.Se diamo un rapido sguardo alla storia scopriamo, senza tema di sbagliare, che la cultura, anzi le culture, degli uomini evolvono ma le cose restano sempre le stesse, anche se cambiano, e come cambiano! Una lunga e penosa strada ha percorso l’uomo sin dai tempi, ad esempio, della tortura, oppure quando si bruciavano, non solo i libri, ma anche gli esseri umani, per una ragione o per un’altra. Si assisteva a questi spettacoli come si assiste oggi ai nostri show televisivi.

Un tempo le navi erano cariche di esseri umani portati ai mercati e venduti come bestie, oggi ci arrivano trasportati e pagamento e “distribuiti” a vario titolo a stati, regioni e comuni, enti pubblici, privati o religiosi. Litigano tutti di ogni colore politico e fede religiosa, ci godiamo lo spettacolo su centinaia di canali tv, sui social e su tutte le reti satellitari. Vero, verissimo, il carattere della gente, le istituzioni e i comportamenti sono radicalmente mutati, ma la sostanza non credo sia cambiata nel suo complesso.

Le idee continuano a diventare ideologie sempre divergenti e conflittuali, mai convergenti e condivise. Gli uomini continuano a sfidarsi senza pietà. La società e le istituzioni insistono ad influire e condizionare gli individui nelle loro azioni senza che questi possano effettivamente e realisticamente determinare reali mutamenti. I pontefici di varie religioni continuano a pontificare mentre si contina a morire non di morte naturale.

Sono sempre le società e le istituzioni a determinare il carattere degli uomini i quali non possono fare altro che subire e non interagire. Non si riesce a trovare il modo per tenere uniti idee e comportamenti trasformando il tutto in decisioni, facendo diventare le parole fatti concreti che possano condurre alla soluzione dei problemi che la vita ci porta ad affrontare quotidianamente.

Assistiamo a scontri ideologici, politici, religiosi, economici. Tutto diventa una terribile miscela comunicativa che siamo costretti ad ingerire quotidianamente, serviti da una tecnologia sempre più sofisticata e subliminale. Siamo continuamente sotto tiro per difendere il nostro “io” dagli attacchi degli “altri” che sono diventati i padroni delle istituzioni e delle ideologie. Siamo solo strumenti nelle mani di chi ci possiede e ci manipola. Come possiamo, in un mondo così conflittuale e frammentato, pensare agli “altri”? Come possiamo bilanciare il nostro spirito individuale con quello comunitario e universale?

Se vogliamo incoraggiare una società che sia più “altruistica” è necessario valutare le rispettive capacità di cambiamento sia dei singoli che delle comunità umane. Le scoperte scientifiche degli ultimi anni ci dimostrano che il nostro codice genetico tanto importante e decisivo rappresenta il punto di partenza per il cambiamento che ci possa predisporre ad un cambiamento.

Questo potenziale ci può mettere in connessione con l’ambiente in cui ci troviamo a vivere e possiamo adattarlo agli stimoli che esso ci trasmette. Questo codice lo possiamo paragonare al disegno di una architettura che può essere modificata man mano che la stessa progredisce nella sua costruzione. Come lo spartito di una musica che non può essere improvvisata ma che si viene mano mano a scrivere.

Corpo e cervello evolvono, crescono e si manifestano in maniera plastica, giocando un ruolo molto importante nella trasformazione e costruzione dell’individuo. Per lungo tempo si è creduto che il cervello una volta adulto sia formato e strutturato senza altri cambiamenti o creazione di neuroni fino all’invecchiamento. Oggi sappiamo che questo non è vero.

Una delle maggiori scoperte delle moderne neuroscienze è la certa plasticità del cervello sempre pronto ad accettare novità e cambiamenti. Il cervello adulto è un ambiente attivo straordinariamente malleabile. Capace di produrre nuovi neuroni, rinforzare e sostituirli e anche assegnare nuovi compiti e funzioni ad un area che di solito svolge funzioni diverse.

C’è un secondo meccanismo che permette agli individui di cambiare: l’epigenetica. Perché un gene ereditato dai nostri genitori possa funzionare deve “esprimersi”, vale a dire deve essere “trascritto” in forma di una specifica proteina che si manifesta sull’organismo che contiene quel tipo di gene. Ma se questo gene non è espresso, se rimane “silenzioso”, è come se non ci fosse.

Recenti studi hanno accertato che l’ambiente può notevolmente modificare l’espressione dei geni mediante questo processo chiamato “epigenetica”. I geni possono essere attivati o disattivati sotto l’influenza non solo di condizioni esterne ma anche per mezzo di stati mentali.

Due gemelli monozigotici, ad esempio, che hanno esattamente gli stessi geni, possono acquisire caratteristiche fisiche e mentali diverse se vengono separati ed esposti a condizioni di vita diverse. In termini scientifici si potrebbe dire che essi sono geneticamente identici ma fenotipicamente diversi. Alla stessa maniera, un millepiedi ed una farfalla hanno esattamente gli stessi geni ma essi non sono espressi allo stesso modo in dipendenza dei tempi di vita dell’insetto.

Queste modifiche nel modo di manifestarsi dei geni sono più o meno costanti e in certi casi possono essere trasmessi da una generazione all’altra, anche senza cambiamenti nel DNA e nei geni stessi. Queste scoperte sono davvero rivoluzionarie nel campo della genetica poiché sino ad oggi questo processo era considerato impossibile. L’influenza delle condizioni esterne è così decisiva con forti ripercussioni sui geni.

Se alleniamo la nostra mente alle emozioni positive possono esserci mutamenti epigenetici? Alcuni esperimenti hanno accertato queste modifiche che possono portare a trasformazioni non solo per l’influenza dell’ambiente ma anche a seguito di un addestramento ed alla formazione di qualità umane di base. Quindi si può diventare esseri umani diversi. Una trasformazione simultanea di culture e individui è possibile.

I bambini che crescono in culture dove i valori di altruismo prevalgono e dove la società incoraggia la cooperazione subiranno cambiamenti non momentanei nelle loro attitudini e disposizioni mentali. Saranno soggetti diversi non soltanto perchè essi si conformeranno alle nuove norme culturali e alle nuove regole dettate dalle istituzioni, ma anche perché il loro cervello sarà stato plasmato diversamente e perché i loro geni si saranno espressi in maniera diversa. Questo processo dinamico continuerà per generazioni.

Alla fine quegli individui che avranno creato regimi totalitari saranno sostituiti da altri individui in nome della democrazia. Sono individui quelli che commettono genocidi deumanizzando i loro simili, e sono individui spesso loro contemporanei a promulgare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nonostante i grandi progressi fatti nel campo della democrazia, dei diritti umani, della giustizia, della solidarietà, lo sradicamento delle malattie endemiche, molta povertà materiale e spirituale persiste e molto resta da fare partendo dalla necessaria trasformazione della persona.

Si continua a sottovalutare la necessità di intervenire sulle possibilità di trasformare la mente umana. Si ritiene che i tratti caratteriali umani siano stabili ed immutabili. Chi è arrabbiato non potrà diventare paziente, chi è tormentato non potrà mai trovare pace, così come l’arrogante non si trasformerà mai in un umile. Le trasformazioni sono invece sempre possibili nel carattere degli esseri umani a patto che si intervenga su certi automatismi che condizionano il cambiamento. Essi non sono eterni nel tempo.

Se si conosce il valore dell’esempio, della emulazione e della ispirazione, aspetti nobili e non apparenti del conformismo, si potrà costruire una base stabile ed una continuità culturale, una forza motivante dietro il processo di trasformazione ed espansione in grado di coinvolgere il nostro comportamento. Questo sarà chiamato “altruismo”, che sarà sia il messaggio che il messaggero.

Questo è il messaggio di Matthieu Ricard, biochimico francese uscito dal prestigioso Istituto Pasteur il quale, per cambiare se stesso, ha lasciato la scienza e si è trasferito sui monti dell’Himalaya scegliendo di diventare monaco buddista. Ha scritto diversi libri su questa sua scelta vita, ha dato vita ad una fondazione che porta aiuto ed assistenza sia medica che spirituale in Tibet, Nepal, India e Buthan.

Ha cambiato se stesso nella speranza di cambiare anche gli altri. Grazie alla lettura di questo libro ed al suo esempio ho potuto scrivere questo post. Lo ringrazio e spero presto di parlarne con Aldous Huxley. Qualcuno bussa alla porta. Chi sarà? Un amico o un nemico? La chiamano AI. Dicono che cambierà il mondo. Altri, che lo distruggerà definitivamente. Chi vivrà, vedrà. Ma questo è un altro discorso …

[image error]January 2, 2025

I “colori” della fede di Mario Manzo

Foto@angallo

Foto@angallo“La fede non la si può insegnare. C’è o non c’è. E’ dentro di noi, come parte del nostro destino, forse addirittura iscritta nel nostro DNA, dove la nostra storia futura è segnata in maniera fisiologica”. Così scrivevo in un articolo sul mio blog dedicato ad un libro-diario che l’amico autore Mario Manzo aveva pubblicato in occasione di un pellegrinaggio in Terra Santa. A distanza di diversi anni, questo suo diario in progress è diventato un “memoriale” nel quale ha voluto confermare, in forma quanto mai concreta e visiva, la sua tormentata esperienza di fede.

Nella concatenazione logica del suo pensiero aveva bisogno di un terzo mondo, oltre quello della ragione e della fede, per realizzare il suo progetto di credo: quello della pittura e dei colori. Questa volta, tra le carte dei ricordi e le nebbie della memoria, ha voluto stabilire una volta per tutte, sopratutto per se stesso, il confine che intercorre tra mondo razionale e mondo della fede. Il primo gli offriva una concatenazione logica nella realtà quotidiana. Il secondo, quello della fede, una “presenza” reale che aveva sentito, avvertito, durante la visita del 1999. Ora ne scopre un terzo, il mondo della pittura che si realizza nella sua concretezza di fede.

Nel suo precedente lavoro non ne aveva fatto cenno. L’aveva fatto solo a parole, in maniera letteraria, a conclusione di quel viaggio in Terra Santa. Oggi, questa esperienza, la rinnova in una forma più che concreta. “La fede a colore”, dice. Un percorso di vita vissuta, tanto tormentato quanto difficile, quale può essere quello espresso in maniera auto-biografica. Significa sfidare non solo se stessi, il proprio io, ma mettere anche in discussione la propria identità. Offrirla in pasto agli altri senza reticenze, timori, vergogne o illusioni di essere capito, perdonato ed accettato.

Come prova, con questo secondo libro, Mario Manzo porta con sè le sue pitture, quadri che ebbi modo di fotografare a casa sua quasi venti anni fa, esattamente il 26 giugno del 2009. Le conservo ancora nella memoria della mia “nuvola digitale”. Ritrovo queste immagini in questo libro che merita un’attenta lettura. Non ho avuto la possibilità di prendere parte alla presentazione, ma non posso rinunciare al piacere di condividere con lui questa esperienza. Non solo di cultura, ma anche di fede.

“Incrociare lo sguardo di Gesù, che è presente nei più deboli, sofferenti ed emarginati, è come una fiamma che ti penetra nell’animo e non si spegne più. La sua Parola è simile a una lama che ti squarcia il petto fino a colpirti nell’intimità del cuore. Se si vuole soddisfare il desiderio di capire chi è veramente Gesù, nostro fratello, le condizioni indispensabili sono la preghiera dialogante con lui e lo spogliarsi completamente del proprio sapere: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25), solo attraverso queste preziose e incoraggianti prerogative ci si potrà poi introdurre in quel mistero che è l’Amore puro. Gesù è il mistero che illumina il mondo, per cui conoscere l’amore che ha portato e continuamente porta alla salvezza dell’umanità, significa penetrare nel profondo di tutte le sue parole, dei suoi gesti, dei suoi miracoli e dei suoi insegnamenti che sono stati registrati nel Vangelo.”

“Incrociare lo sguardo di Gesù, che è presente nei più deboli, sofferenti ed emarginati, è come una fiamma che ti penetra nell’animo e non si spegne più. La sua Parola è simile a una lama che ti squarcia il petto fino a colpirti nell’intimità del cuore. Se si vuole soddisfare il desiderio di capire chi è veramente Gesù, nostro fratello, le condizioni indispensabili sono la preghiera dialogante con lui e lo spogliarsi completamente del proprio sapere: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25), solo attraverso queste preziose e incoraggianti prerogative ci si potrà poi introdurre in quel mistero che è l’Amore puro. Gesù è il mistero che illumina il mondo, per cui conoscere l’amore che ha portato e continuamente porta alla salvezza dell’umanità, significa penetrare nel profondo di tutte le sue parole, dei suoi gesti, dei suoi miracoli e dei suoi insegnamenti che sono stati registrati nel Vangelo.”Stampato in proprio, il libro colpisce sin dal titolo. “Un memoriale per una fede a colore”. Vorrebbe essere un “bildungsroman”, un genere letterario che narra il processo di crescita e maturazione del protagonista. Non credo che possa essere un romanzo di formazione, come scrive Monica Foccillo nella Presentazione. Non c’è nulla di metaforico, pedagogico e formativo nelle vicende narrate da una persona che propone uno scritto di questo genere.

Mario Manzo non ha la stoffa dello scrittore. La sua non è affatto una scrittura “creativa”. Lui è solo un uomo in cerca del senso. La sua grammatica è quanto mai grezza, la sua sintassi è provvisoria, la sua scrittura arranca, inseguita dalla furia delle sue emozioni, dal tormento delle sue sensazioni. Nel libro dominano la grammatica e la sintassi del suo io interiore. Lasciatele ad altri queste regole, sembra dire Mario. “Le mie sofferenze sono quelle fiamme che incendiano l’animo, le mie parole sono lame che squarciano il petto e lacerano il cuore”. Lui è in cerca dell’amore che sa di trovare solo nella figura di Cristo fatto Uomo, un umile uomo come Lui.

Al suo orizzonte c’è solo la serie di visioni di una fede a colore, che avverte in maniera incoerente e misteriosa. Questo “colore” iniziale si frantuma e si trasforma, manifestandosi nella sua pittura in mille colori. Il bianco simboleggia la fede, variando a seconda delle tradizioni e dei contesti liturgici, simboleggia la purezza, la gioia e la risurrezione. Il rosso rappresenta il sangue, il martirio e lo Spirito Santo. Il viola è simbolo di penitenza e preparazione. Il nero è colore del lutto e del mistero. Il verde rappresenta la speranza e il tempo ordinario, simboleggia la vita e la crescita.

Osservate con attenzione i suoi quadri e ritroverete continuamente queste sensazioni in forma di colori variegati che ritornano senza che lui sappia dire da dove provengono e a chi sono dirette. Non si tratta di antropomorfizzare una fede e una religione. L’autore vuole andare oltre, oltrepassare la linea dell’ineffabile. Ecco cose scrive:

“Guardare oltre, significa ammettere che ci possono essere mondi diversi che altro non sono che idee nuove del mondo. Tutto questo è straordinario perchè ci consente non solo di guardare lontano, ma anche di sapersi guardare nel profondo della propria coscienza. Essere in relazione armoniosa con il proprio io è come avere la necessaria serenità d’animo che ci permette di affrontare e risolvere anche quelle cose che non vanno nella giusta direzione”.

Non si tratta di “imbrattare una tela”. Tutto inizia con una ricerca, quella di “un volto coronato di spine”, a cui fanno seguito altri volti che segnano il suo percorso di ricerca. Ma non è solo un inizio, segna anche una fine nel quadro “Io-Sono”. Non è un “cogito ergo sum”, ma l’immagine di un Dio tanto invisibile quanto Ineffabile, generato prima di ogni creatura, un Dio che si fa uomo per far comprendere la sua umanità. Grazie Mario.

[image error]December 29, 2024

Pensieri sciolti sull’Anno Nuovo

Il tempo che passa segna sempre il destino degli uomini, che essi lo vogliano o no. Ancora un anno sta per passare e da dove abito mi preparo ad assistere un ennesimo spettacolo davvero allucinante che si crea ad ogni fine anno. Dieci minuti prima dello scoccare della mezzanotte e per altri dieci dopo, è tutta una fantasmagorica esplosione di colori e rumori che, dalle falde del Monte Saro, si distende fino ai piedi del Vesuvio, lambendo il golfo di Castellammare e la sagoma dell’isola di Capri. La notte, spero, sarà chiara con qualche pezzo di luna, che comunque c’è sempre. Mille colori si leveranno al cielo per esorcizzare una fine e propiziare un principio. Tremendi, secchi boati faranno vibrare le mura come quando si abbatte un terremoto. Tutti i gatti del parco scompariranno e si terranno compagnia con i cani. Mi ricorderò della famosa canzone di Gloria Gaynor “I’ll survive -Sopravviverò”. Sopravviveremo, illudendoci di cancellare il passato, a furor di fuochi e botti verso un cielo carico di stelle e di ricordi da cancellare. Questo è il senso di quegli spari insensati che si ripetono ogni anno e non solo in questa valle alle spalle di Vesevo, a poca distanza da Pompei. “Fessaggine” degli uomini o continuità di antichi riti propiziatori alla luce di tanti guai contemporanei? Forse tutte e tre le occorrenze, come se non bastassero i fuochi delle cannonate delle guerre in atto. Mi ricordo di Cesare Pavese, il suo “La luna e i falò” e quello che scrisse Marcello Veneziani su questa notte di fine anno qualche anno fa:

“Ma quanto sono fessi gli uomini che sceneggiano il trapasso d’anno, diceva l’altra sera la luna affacciata sulla terra. Li guardava dall’alto, paffuta e solitaria, al lume di se stessa, mentre davano fuoco all’euforia rituale di capodanno. Urla, spari, auguri, tutto per niente, solo per santificare un nonnulla, una festa non per uomini né dei, non per nascite né morti; agitati a celebrare solo il tempo che passa. A illudersi di un transito tra il Non più e il Non ancora.

Ma quanto sono scemi gli abitanti della terra, diceva tra sé la luna, cosa hanno da brindare per un giorno come gli altri, una manciata d’attimi tra la luce di un anno che va e il buio di un altro che viene, e poi viceversa. Insensata giostra del tempo, che solo dementi atavici possono osannare, fingendo cerimonie d’addio e di benvenuto a grumi seriali di giorni. Botti, bombe, spari di una festosa guerra contro ignoti, in nome d’una patria di passaggio che dura lo spazio di un momento, nel varcare il confine tra due paesi immaginari denominati Annovecchio e Annonuovo.

Pirla dal volto umano festeggiano il nuovo che li invecchia e la tragedia del divenire; brindano al Capodanno che, lo dice la parola, è a capo del danno chiamato tempo-che-passa. Ma che vuoi farci, luna, siamo bambini d’annata, siamo imbecilli giocosi, ci entusiasmiamo solo per le cose vane e insensate. Il nostro lusso è l’Assurdo; ci strega la sua magia. Siamo animali simbolici, siamo bestie sacrali, affamate di riti catartici, gesti scaramantici e atti propiziatori. Altro che tecnici e contabili.”[image error]

December 26, 2024

Le parole di “Libero”

L’altro giorno l’Enciclopedia Treccani ha diffuso la parola scelta per il 2024: «Rispetto». «Per la sua estrema attualità e rilevanza sociale», nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua. Il Dizionario dell’italiano Treccani definisce il rispetto come un «sentimento e atteggiamento di stima, attenzione, riguardo verso una persona, un’istituzione, una cultura, che si può esprimere con azioni o parole». Una parola necessaria e troppo spesso dimenticata, infatti la scelta della Treccani è stata accolta con entusiasmo da commentatori, linguisti e anche dalla gente comune.

Noi di Libero abbiamo deciso di scegliere la nostra parola seguendo l’onda della Treccani. Sia chiaro, senza alcun intento di metterci in competizione con la massima autorità in fatto di lingua italiana. Direttori e giornalisti di Libero in queste due pagine hanno strappato dal vocabolario dodici parole che a loro avviso bisogna salvare e portare nel nuovo anno. Alcuni sono termini che usiamo — o abbiamo usato — tutti i giorni come «mamma», che pronunciamo spesso dimenticando quanta vita e quanto amore ci sono dentro quelle cinque lettere. Oppure «memoria» che non è nostalgia di ciò che non c’è più ma la certezza che quello che è stato resterà nei nostri ricordi attraverso un profumo, un sapore, un colore. Sì, abbiamo scelto anche la parola «amore» che non sono i cuoricini che ci mandiamo sui social, né gli “amori” sognati, vissuti o perduti, ma quell’anelito verso l’infinito che attraversa le nostre esistenze.

Alcune parole sono diventate desuete come «coraggio», «tradizione», c’è poi il vocabolo «tempo» che troppo spesso sprechiamo convinti che tanto “c’è tempo”. E poi «libertario», «cura», «socialità», «tempo», «orizzonte», «teatro». E c’è anche un verbo…

MEMORIA — Mario Sechi

Varcato il mezzo secolo di vita e vicino al giro di boa dei sessant’anni, ho cominciato a sgranare il rosario dei “mi ricordo”. Sarà l’inconscio, sarà il ginocchio che cigola con i primi freddi, sarà quel che sarà, ma quel “mi ricordo” è diventato il piacere della memoria. Nei giorni che precedono il Natale il ricordo s’approssima a certe ombre, certe luci, certi profumi, incerte sensazioni che furono e improvvisamente… sono. Il presepe costruito da mio padre, l’albero di Natale con gli aghi vivi, il bosco in casa, un che di silvano, quanto era lontano il nostro mondo di plastica, smaterializzato. “Mi ricordo”, “mi ricordo”, i libri dell’infanzia, quante avventure, cominciai con Stevenson e L’isola del tesoro e vi giuro che non ho ancora finito. Se incrocio Kipling sono nella giungla, con Collodi sono nel ventre della balena, inseguito da Mangiafuoco, mi do di gomito con la volpe e papà Geppetto che mi insegue invano. Fui burattino, fui pirata, fui naturalmente esploratore con Jules Verne, palombaro e capitano del Nautilus. La vigilia di Natale andavo in chiesa per vedere tutto il paese, eravamo tutti lì, una finitissima moltitudine. «Tu di chi sei figlio?», era la domanda di quello che ti pescava mentre cercavi di spegnere e riaccendere le candele nella cappella di Santa Maria. Perché il Natale era anche una questione di natali, dove sei nato, dove sei vissuto, il cognome che porti e la storia che ricordi. Dunque, cari lettori, eccomi qui, sono tutta una questione di memoria, non sono il divenire, ma ciò che sono stato.

LIBERTARIO — Daniele Capezzone

Nel prezioso trittico “liberale, liberista, libertario” che ha accompagnato tanti di noi per tutta la vita come autodefinizione politico-culturale, è forse venuto il momento di valorizzare il terzo aggettivo, oggi il più potente e il meglio capace di distinguere un’identità da tutte le altre.Sono troppi — infatti — a definirsi “liberali”, il che rende l’aggettivo sempre meno spendibile. “Liberisti” è una parola splendida, ma suscita diffidenze e necessità di spiegazioni a volte difensive, ahinoi. E allora ecco la necessità di sottolineare la connotazione “libertaria”: una sana e poderosa diffidenza nei confronti di ogni apparato pubblico, puntando a ridurre l’ingerenza dello stato nella nostra vita e nel nostro portafogli. Siamo usciti da un secolo in cui la parola “individuo” era quasi impronunciabile, a beneficio di concetti (spesso minacciosamente scritti in maiuscolo: Stato, Partito, Sindacato) riferiti a entità pubbliche o collettive, a cui la cultura dominante attribuiva sistematicamente l’ultima parola. Sarebbe venuto il momento di imporre un diverso “bipolarismo”: tra chi vuole allargare la sfera della decisione individuale e privata, e chi — al contrario — vuole continuare ad espandere la sfera della decisione pubblica o collettiva.

MAMMA — Pietrangelo Buttafuoco

Mamma è la parola da tener di conto per questo anno e per il domani che comincia ogni giorno. Mamma che non ce n’è una sola ma tante, tutte impastate di lacrime, di ansia, di speranza e di gioia. E mamma è il primo esercizio di labbra e attesa quando senza parola, senza ancora il passo che ci tiene in piedi, alitando latte e seno ne troviamo una. Ed è mamma. La parola è mamma non solo perché non è genitore 2 ma perché ha una sfumatura diversa rispetto a genitrice. È unica, infatti, la parola mamma quando ci si toglie la cintura e le scarpe, perfino. Unica è quando si scioglie la propria cravatta al collo o sciarpa che sia. È unica quando, sotto lo sguardo occhiuto dei sorveglianti, si attraversa il metal detector. Unica, quindi, si conferma, andando incontro alle loro mani nell’atto di dolore chiamato perquisizione. Ed è unica, insomma, perché nel documento che accompagna il visitatore alle sbarre, alle mura e al chiuso luogo del più disperato incubo, in quel foglio opportunamente vidimato da autorizzazioni dell’amministrazione penitenziaria per consentire il dovere dei doveri–visitare i carcerati — accanto alla dizione “padre” non c’è scritto “madre” ma più propriamente mamma. Ps. Ne teniamo conto della parola mamma, per questo anno e per il domani che comincia ogni giorno, grazie alla Santa Sede che, come sede del proprio padiglione alla Biennale, ha scelto il carcere femminile della Giudecca a Venezia.

CURA — Brunella Bolloli

Quattro lettere, mille sfaccettature, il senso vivo di qualcosa a cui tutti agognano per stare meglio: la cura è la parola del 2024, ma potrebbe esserlo di ogni tempo, fin quando ci sarà bisogno di un soggetto che cura e di uno che deve essere curato. La cura è attenzione, aiuto, interessamento e riguardo per chi ci sta a cuore; è l’esercitare una generosità d’animo così affine al “rispetto” dal momento che avere cura di una persona significa prima di tutto rispettarla e, quindi, rispettarne il dolore e le fragilità. Spesso la cura tende al superamento del dolore altrui, cerca una soluzione alle sofferenze, è il primo obiettivo del “curante”. Avviene quando il “curato” è in difficoltà oggettiva, dipendente da chi bada a lui il quale rappresenta la massima espressione della cura: io mi prendo cura dite, tu ti affidi a me. Il termine anglosassone caregiver, ormai frequente anche da noi, si traduce proprio in “prestatore di cura”. Ma la cura è molto di più, non solo quella verso gli anziani o i disabili. È il rapporto che esiste tra due innamorati (come cantava Battiato), tra i genitori nei confronti dei figli, tra nonni e nipoti. La cura si dà e si riceve. Si curano le amicizie e le relazioni professionali. Si ha cura, o si dovrebbe avere cura, anche per i propri beni. Certo, la predisposizione naturale è essenziale, non ci sono accademie che impartiscono lezioni di riguardo per gli altri e chi antepone se stesso a tutto, sappia che la cura non è la terapia, ma è una medicina dell’anima. Non deve mai mancare.

AMORE — Antonio Socci

«Amor, amore grida tutto l mondo,/ amor, amore omne cosa clama» (Jacopone da Todi). Tutto grida salvezza. L’universo stesso «geme e soffre nelle doglie del parto» (Rom 8, 22–23). Nel 2024 è uscito il best-seller di Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies, Dio. La scienza. Le prove (Edizioni Sonda). Ci dice che tutto comincia 13,8 miliardi di anni fa dal Big Bang che ha dato origine contemporaneamente al tempo e allo spazio: da un punto infinitesimale e misterioso è iniziata l’espansione dell’universo. In questa corsa le stelle hanno prodotto gli elementi che sul pianeta terra, con una serie di “coincidenze” inspiegabili, hanno dato origine alla vita. Il caso? O l’amore? Dante ce lo dice nel verso finale della Divina Commedia: «L’amor che move il sole e l’altre stelle». Tutto corre all’impazzata verso l’Amore da cui l’universo è sgorgato. Come ogni atomo di noi stessi, che è polvere di stelle. Fra le braccia dell’Amore che promette «nuovi cieli e una nuova terra». Questo proclama la bellissima enciclica pubblicata quest’anno da Papa Francesco: «Dilexit nos- Lettera sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo». Perché l’Amore che «omne cosa clama» è un bimbo nato a Betlemme. Lui è la Parola. «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1, 16).

ORIZZONTE — Lucia Esposito

È lì che dobbiamo puntare, verso quella linea infinita dove il cielo scende in terra e la terra si apre all’immenso, dobbiamo anelare a quel punto preciso in cui l’impossibile diventa possibile e inseguire l’orizzonte andando incontro all’abbraccio tra spirito e materia. Salvo la parola “orizzonte” perché ne evoca mille altre, nella spinta verso l’oltre che infuocava il viaggio di Odisseo c’è la voglia di scoprire, c’è il coraggio di chi osa e l’audacia di chi sogna, c’è il desiderio di chi va a cercare le stelle e immaginare panorami mai visti prima, c’è la libertà di chi spezza le catene fisiche e mentali che lo trattengono a riva e la temerarietà di chi parte sapendo che non arriverà mai a destinazione. Puntare all’orizzonte è tenere accesa la fiamma della fantasia e dare colori e forme ai mille e più mondi possibili dietro quel punto in cui il sole ogni giorno, da sempre, va a morire. È conservare la curiosità, è custodire lo stupore, è praticare l’arte della meraviglia, è coltivare la speranza che dietro quella porta si spalanchi il nostro Paradiso. Puntare il timone della propria esistenza verso l’orizzonte è restare incoscienti come bambini, è diventare vecchi con la saggezza del navigatore che conosce le trappole del mare, è attraversare le tempeste della vita senza lasciarsi travolgere dalle onde. Perché chi guarda verso l’orizzonte scorge l’aurora di un giorno che nasce, s’illumina davanti a un tramonto e, quando il buio ingoierà tutto e si sentirà smarrito, potrà aggrapparsi alla speranza della luce che verrà.

CORAGGIO — Pietro Senaldi

Aiuta sempre il coraggio, ma diventa dote imprescindibile quando solo quello può aiutare a uscire dall’angolo e garantirsi un futuro non tanto migliore del presente ma quantomeno non decisamente peggiore. Il 2025 chiama a un atto di coraggio l’Italia, l’Europa e l’Occidente. Nei suoi primi due anni, il governo Meloni ha vinto le tre sfide fondamentali: diplomatica, economica e culturale. Si diceva che l’Italia sarebbe rimasta isolata ed è diventata il baricentro dell’Europa. Si profetizzava che saremmo falliti e abbiamo lo spread ai minimi e l’occupazine ai massimi. Si è martellato fino allo sfinimento su una supposta deriva autoritaria e ormai perfino da sinistra si levano voci che chiedono di piantarla con l’allarme fascismo, sostenendo che è controproducente. Ora, piantate le radici, è il momento di osare, se si vuole liberare l’Italia da ciò che le impedisce di crescere. Serve coraggio istituzionale ed economico, da non confondere con l’avventatezza. Coraggiosa, anziché avventata, dev’essere anche l’Europea, fino a oggi impavida solo nel seguire ideologie suicide, come quelle green e woke. Quanto all’Occidente, visto che il suo faro, gli Usa, hanno cambiato guida, si può sperare in una spinta alla rivoluzione conservativa che unisca le due sponde dell’Atlantico.

TRADIZIONE — Luca Beatrice

Per riscattarla da una lettura troppo spesso fuorviante, talora negativa, certamente settaria, ho scelto di salvare la parola “tradizione”. Che costituisce la somma e la sintesi di quei fattori che compongono il nostro retroterra culturale. Ci avviciniamo al Santo Natale e tradizione vuole che si festeggi in famiglia, preparando i cibi migliori e accogliendo i cari nelle nostre case. Per tradizione trasmettiamo ai nostri figli determinati comportamenti di equilibrio e buona educazione, in certi ambienti ci vestiamo adeguatamente, usiamo il linguaggio nella maniera più ricca possibile a sottolineare la bellezza del nostro idioma rispetto al vuoto anglosassone esteso. Tradizione significa rispetto del passato, non appiattimento sudi esso. Anzi, le tradizioni si possono innovare e lasciar spazio a forme diverse perché la cultura è sempre in movimento. Però senza la tradizione non avremmo i musei, le città d’arte, il teatro e la letteratura. Persino il rock, un tempo rivoluzionario, è diventato una forma tradizionale. Nessun conflitto generazionale, la tradizione cementa il rapporto tra le persone e forma l’identità culturale di una comunità, unendo l’alto e il basso, il sacro e il profano. Parola che a pronunciarla evidenzia la bellezza rassicurante che non si contrappone al nuovo ma anzi lo rende più solido e maturo.

SOCIALITÀ — Alessandra Menzani

Andare al ristorante invece di ordinare online, vedersi per un caffè invece di scriverci assillanti messaggi, uscire per il teatro o per il cinema e non solo guardare serie in streaming (essere spettatori e non solo consumatori), conoscersi dal vivo e non sulle app di incontri, fare lo sforzo di uscire di casa anche se i capelli non sono lavati e sarà noioso trovare un parcheggio. Presenza, socialità: alla fine basta vincere la pigrizia, non è difficile. Qualcosa si sta muovendo. Qualche scuola sta vietando i cellulari, qualche governo vuole privare i social ai minori di 16 anni, tantissimi dottori spiegano quali siano i pericoli dell’iper-connessione e degli schermi per i piccoli, alcuni ristoratori vietano gli smarphone nei propri locali, invitando la persone a parlarsi. C’è un movimento silenzioso, ma qualcosa sta cambiando. Senza sputare nel piatto in cui mangiamo, riconoscendo gli indubbi vantaggi della tecnologia, con un po’ di nostalgia guardiamo serie come Hanno ucciso l’uomo ragno e pensiamo che in quegli anni eravamo felici anche senza smanacciare Whatsapp, e comunicavamo lo stesso. Ci incontravamo pensate un po’ — anche senza scriverci ogni 10 secondi «sto arrivando», «sono quasi lì», bastava dare un orario e un luogo. Ci arrabbiavamo con ritardatari e bidonari ma eravamo ripagati dall’emozione della presenza, senza interruzioni telematiche, senza cercare la parola che non ci veniva su Google. Era bello. Ci potremmo riprovare.

COMBATTERE — Giovanni Longoni

Credere, obbedire e… Facile fare dell’umorismo sulla scelta di una parola ormai espunta dal vocabolario italiano contemporaneo: «combattere». Invece è il verbo che muove il mondo, anche quest’anno. «Fight» è stato il grido di Donald Trump ferito sul palco del comizio di Butler, Pennsylvania. E il repubblicano — con i giudici alle calcagna e i sondaggi che lo davano in difficoltà — ha continuato a combattere e alla fine ha vinto. Ma c’è anche chi non si arrende pur sapendo bene di aver perso: sono gli ucraini. Non c’è alcun dubbio ormai, nemmeno a Kiev, che l’invasore russo non sloggerà dai territori che si è accaparrato. E tuttavia Zelensky e i suoi non cedono, continuano a tenere le posizioni anche dentro il territorio nemico, nel Kursk. E dimostrano ancora una volta che Putin è un gigante coi piedi d’argilla. C’è poi un altro Paese in lotta con un Golia tirannico: è Taiwan. L’isola ribelle e democratica non combatte ancora ma si prepara, armandosi, a vendere cara la pelle in caso di una invasione. Infine Israele. Anzi, il suo premier odiato anche da tanti suoi compatrioti. Netanyahu non ha ceduto al ricatto dei sequestratori e seviziatori di Hamas. Ha mosso guerra a sud, a nord, a est. L’ostilità internazionale contro di lui e lo Stato ebraico è a livelli mai visti dal 1948. Il Paese è diviso, gli ostaggi in maggioranza morti o peggio. Ma Israele è salva, i suoi nemici in ginocchio, il resto del mondo lasciato a godersi la propria ipocrisia.

TEATRO — Ginevra Leganza

La capitale dissipa energie. Odia la quiete, complica l’amore. Rigetta il lusso della lettura (anche se qui tutti scrivono). Ed ecco che una sola cosa a Roma prospera ed è eterna. Una sola cosa che non è quieta. Che è complicata. Ma che rende solida e carnale la letteratura. Ed è il teatro. È stato l’anno del teatro per me che piano piano mi rassegno al garrito del gabbiano. Per me che faccio pace con la città dove tutto è complicato, tormentato, irraggiungibile. Tutto. Tranne il teatro. Domani, a Monteverde, c’è il Faust di Leonardo Manzan e Rocco Placidi. È al teatro Vascello, di Manuela Kustermann, dove ho visto Antonio Rezza per la prima volta (e son rimasta a bocca aperta). Mi ci porta Viola Graziosi che in scena, quest’anno, mi ha incantata molte volte. Dall’«Ancella» di Margaret Atwood, al teatro Basilica, a Anna (alias Marie Trintignant) a Palazzo Esposizioni. È stato l’anno del teatro perché è cominciato al Parioli con Franco Branciaroli (forse il più grande attore italiano?) ed è finito, settimana scorsa, con Gabriele Lavia all’Argentina. Col suo Re Lear lungo tre ore che rivedrei mille volte per pulirmi l’anima dalle millemila ore dissipate sui mezzi di locomozione. Nella città eterna, insensibile alle sue miserie, il teatro è eterno ed è ubiquo. Senza tempo e in ogni luogo. O meglio, in ogni quartiere. Il ’24 è stato l’anno del teatro, ed è bello sapere che, in quanto è eterno, lo sarà pure il ’25.

TEMPO — Enrico Paoli

Per favore, non pensate subito alle previsioni. Capisco l’effetto che posson fare le meteorine, ma sarebbe preoccupante. Perché il tempo, l’inesorabile scorrere dei minuti, delle ore, dei giorni, dei mesi e degli anni, rappresenta un bene immateriale d’inestimabile valore. «Si gioca con la cosa più preziosa di tutte», diceva Seneca, richiamando le care memorie scolastiche. Ma senza disturbare i grandi filosofi, basta mettersi sul davanzale della finestra della vita per rendersene conto. Chi davanti a sé ha più di tempo di quello vissuto, gioca a dadi con l’esistenza, inconsapevole dei rischi. Il banco potrà pure vincere, ma l’effetto della sfida dà una tale scarica di adrenalina, vorticosa come una cascata. Impossibile fermarla. Ma coloro i quali hanno più tempo alle spalle di quello riservato al loro futuro, anche sperando nell’immortalità, dosano secondi e ore, mesi e anni, confidando nella forza del giorno. Il tempo va vissuto, non subìto. Per questa ragione la ricerca del miglior finale è sempre una legittima aspirazione. Spesso capita di trovarsi dentro al gioco dei contrasti, dove i giovani chiedono strada a chi ha più annidi loro, oppure chi ha superato gli anta fa muro a chi è ancora sotto gli enta. E la storia dell’umanità, si dirà. In parte sì. Quando il trascorrere del tempo segna i volti, arrendersi alla forza dell’anagrafe non è facile. La saggezza dell’eta pesa, e il viale del tramonto è sempre troppo scuro. Il tempo è sì il bene più prezioso per l’uomo, ma è anche quello che si spreca con più facilità…

LIBERO Quotidiano[image error]

Nella “Cattedrale degli Angeli” a Sarno per l’anno del Giubileo 2025

Giovedì 26 giugno 2002 alle ore 20.00 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo di Episcopio di Sarno ebbe luogo la presentazione del volume edito da quella che fu l’Associazione Culturale per il Terzo Millennio Episcopio 2000 (onlus). Intervennero S.E. Mons. Gioacchino Illiano, Vescovo di Nocera Sarno, don Antonio Calabrese, ancora oggi parroco della chiesa, il prof. Pietro Caiazza, docente di Storia della Chiesa, Univ. di Salerno, Il dott. Giuseppe Canfora, Sindaco di Sarno, il dott. Vito Caponigro (EPT Salerno)

Giovedì 26 giugno 2002 alle ore 20.00 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo di Episcopio di Sarno ebbe luogo la presentazione del volume edito da quella che fu l’Associazione Culturale per il Terzo Millennio Episcopio 2000 (onlus). Intervennero S.E. Mons. Gioacchino Illiano, Vescovo di Nocera Sarno, don Antonio Calabrese, ancora oggi parroco della chiesa, il prof. Pietro Caiazza, docente di Storia della Chiesa, Univ. di Salerno, Il dott. Giuseppe Canfora, Sindaco di Sarno, il dott. Vito Caponigro (EPT Salerno)La Cattedrale degli Angeli è la Chiesa di San Michele Arcangelo eretta oltre mille anni orsono ai piedi del monte Alvano, nella frazione di Episcopio. Essa si affaccia sul’imponente spettacolo naturale della Valle dei Sarrasti percorsa dal fiume Sarno, alle spalle del Vesuvio.

La Cattedrale degli Angeli è il Duomo di Episcopio, un prezioso monumento artistico e culturale contenente antiche memorie civili e di fede che attraversano la storia della Città di Sarno per oltre un millennio.

La Cattedrale degli Angeli è la Cattedrale descritta nelle “Memorie” stampate nel 1886 da F. P. Pace e pubblicate integralmente per favorire il recupero della memoria storica della nostra comunità.

La Cattedrale degli Angeli è la con-cattedrale della città di Sarno dalla quale emergono simboli e messaggi e fanno vibrare i ricordi a nuova vita: angeli, demoni, credenti e peccatori, persone e personaggi, artisti e artigiani che ritrovano la loro identità.

La Cattedrale degli Angeli è la Parrocchia di San Michele Arcangelo in Episcopio sotto la cui straordinaria quadreria pittorica dei Solimena e dei loro allievi si ritrova una comunità di fede che continua a ricordare il passato, per poter leggere il presente e costruire il futuro.

Questo libro fu pubblicato da chi scrive per quelle intenzioni che furono dell’Associazione Culturale per il Terzo Millennio “Episcopio 2000 (onlus) fondata a cura di Saverio Ingenito e del sottoscritto.

Volevamo dare valore e risalto alla realtà umana, storica, sociale, politica e religiosa della Valle del Sarno, esaltare la creatività artistica e lo spirito imprenditoriale di un territorio antico di millenni, ricco di genialità nascoste e di valori moderni. Buone intezioni, si direbbe.

Tali rimasero. Di solito si dice:“la strada che porta all’inferno è lastricata di buone intenzioni”. Ma noi siamo sempre qui, non siamo finiti all’ “inferno”. Lo spirito e la presenza di San Michele continua a proteggere la nostra Chiesa specialmente in occasione del Giubileo per l’anno 2025.

Il tempo e la distanza non possono cancellare la Memoria di chi non vuole dimenticare. Mi sono ricordato, infatti, di una poesia che ebbi modo di conoscere molti anni fa durante una Summer School in Inghilterra. Scritta da un poeta inglese, non solo autore di poesie, ma anche romanziere, critico letterario, bibliofilo e bibliotecario. Me lo fece conoscere un mio grande amico inglese, purtroppo scomparso di recente.

Frequentai molti suoi corsi estivi sulle chiese inglesi, sulle biblioteche e sulle belle arti. In una delle tante visite, Mike Hope introdusse la sua lecture leggendo una poesia di Philip Larkin, allora ancora vivente, (morì un anno dopo nel 1985). Era intitolata “Church going”, “Andare in chiesa”.

Andare in chiesa (1955)

Quando sono certo non vi siano cerimonie/entro, lasciando sbattere la porta./Un’altra chiesa: stuoie, panche, pietra,/breviari; distese di fiori tagliati/per la domenica, ora sciupati;/ottoni e utensili giù in fondo; il piccolo/organo sta al suo posto; il silenzio/è palpabile, teso, ammuffito,/fermenta da Dio sa quanto. Col cappello/in mano, sistemo i pantaloni/da pioggia con imbarazzata deferenza,/avanzo, sfiorando con la mano/il fonte battesimale.

Qui da dove guardo, il tetto sembra nuovo./Pulito o restaurato? Qualcun altro/lo potrebbe sapere, non io./Sul pulpito, leggo attentamente/parole intimidatorie, scritte a grossi caratteri,/pronunciando “Qui finisce” con più forza/del previsto. L’eco ghigna rapida./Firmo il libro delle visite, dono un penny, penso/che non valeva la pena di fermarsi.

Però l’ho fatto: come faccio spesso,/e sempre per una perdita di tempo/simile, chiedendomi cosa ci sia/da vedere, e chiedendomi, pure,/quando saranno cadute in disuso,/in che trasformeremo le chiese,/se terremo un po’ di cattedrali/in esibizione permanente, pergamene,/piatti e tabernacolo in una teca/e le altre sfitte, per pecore e maltempo.

Le eviteremo come luoghi maledetti?/O con il buio, donne prudenti/andranno coi bambini per toccare/una certa pietra, a cercare un rimedio/per il cancro; oppure, in certe notti/a vedere un morto che cammina?/Un qualche potere le sarà attribuito/come per caso, in giochi e indovinelli./Ma la superstizione, come la fede, si spegne,/e quando persino lo scetticismo/è tramontato, che cosa rimane?

Erba, pavimenti ammuffiti,/rovi, rovine, cielo./Una forma sempre meno distinguibile,/uno scopo sempre più oscuro. Mi chiedo/chi sarà l’ultimo, proprio l’ultimo, a cercare/questo posto per quello che era; uno di quelli/che saggiano con mano, che raccolgono/appunio, che sanno cos’era il tramezzo?/Oppure un fanatico delle rovine,eccitato dall’antichità,/o un curioso della domenica che spera in uno sbuffo/di paramenti, nell’organo, in mirra?

O uno più simile a me,/annoiato, disinformato, che sa che si è disperso/il limo spettrale e tuttavia/ha attraversato la periferia/fino a questo pezzo di terreno/che così a lungo e così tranquillamente/ha tenuto intatto quello che da allora/si trova soltanto nella separazione/(matrimonio e nascita e morte, cose così),/per cui fu costruito questo santuario?

Perché, benché io non capisca/davvero il valore di questa baracca,/provo piacere nello stare qui in silenzio;/un luogo austero su una terra austera,/nella cui aria composita si incontrano/tutte le nostre ossessioni, e vengono riconosciute/e trattate come destini./E questo non sarà mai obsoleto,/perché qualcuno ci sarà sempre/che in sé scoprirà un bisogno più serio/e con esso sarà attratto a questo luogo,/che era il luogo, come gli avranno detto,/adatto a coltivare la saggezza,/altro non fosse che per tutti i morti/che ci sono intorno.

(Trad. Marco Malvestio)

Come sempre la poesia va letta e amata, vivendola nella sua lingua originale. Chi vuole, e conosce l’inglese, la trova qui al link. Scritta nel 1955, la poesia affronta il tema della religione e del significato delle chiese nella società moderna. Philip Larkin inizia descrivendo un momento di introspezione mentre visita una chiesa vuota. La sua osservazione iniziale è di indifferenza.

Entra “per vedere se c’è qualcosa in corso”, evidenziando una certa distanza emotiva dalla religione tradizionale. Nonostante il suo scetticismo, il poeta si confronta con l’importanza storica e culturale della chiesa. Riconosce che questi luoghi hanno un significato profondo, non solo come spazi di culto, ma anche come simboli di comunità e tradizione.

Philip Larkin si chiede cosa rimarrà della religione in un futuro in cui le chiese potrebbero diventare obsolete. La poesia culmina in una riflessione sul bisogno umano di trovare un senso, anche al di fuori delle credenze religiose. Il poeta suggerisce che, sebbene la fede possa sembrare in declino, il desiderio di esplorare questioni esistenziali e spirituali rimane vivo.

Le sue domande sulla vita, la morte e il significato dell’esistenza si riflettono nel modo in cui descrive la cerimonia e la sacralità. “Church Going” rappresenta una meditazione profonda sulla condizione umana contemporanea, esplorando il conflitto tra scetticismo e la continua ricerca di significato.

La poesia invita a riflettere su come le istituzioni tradizionali possano ancora influenzare le nostre vite, anche quando sembrano perdere rilevanza. Larkin riesce a catturare questa tensione con una voce sincera e contemplativa, rendendo la sua opera ancora attuale nel dibattito sulla spiritualità moderna.

Nella poesia vengono utilizzate diverse immagini e metafore per esprimere il messaggio centrale sulla religione e il suo significato nella vita moderna. La Chiesa come spazio vuoto è descritta come un luogo desolato, simbolo di un’istituzione in declino, che riflette l’indifferenza crescente verso la religione. Il poeta utilizza la metafora della cerimonia religiosa per rappresentare la ricerca umana di significato, suggerendo che anche senza fede, ci sono momenti di sacralità nella vita quotidiana.

Le sue domande, tanto sul futuro della religione quanto sulla fede e sul significato della vita, servono da metafore per l’incertezza e la ricerca di risposte in un mondo sempre più secolarizzato. Immagini e metafore che contribuiscono a una riflessione profonda sulla spiritualità e l’esperienza umana.

La Chiesa

La ChiesaOgni qualvolta entro nella Chiesa di San Michele Arcangelo ricordo che quel libro mi costò non poca fatica, ma mi fece comprendere quanto sia importante conoscere la storia delle radici dei luoghi dove uno si trova a vivere, amare e lavorare. Sentimenti che ebbi la fortuna di condividere con altre persone che compresero, apprezzarono ed aiutarono il lavoro di ricerca, l’allestimento, stampa e la pubblicazione del libro.

La ragione per la quale riscopro questo mio lavoro, fatto nell’esclusivo interesse culturale di quella Istituzione che è la Chiesa, va ritrovata nella considerazione che la Storia ritorna e spesso si ripete per costruire un futuro migliore. Possono essere vari i segnali di lettura di questo fatto, mi piace qui metterli in evidenza.

Il primo va ritrovato in don Antonio Calabrese, ancora oggi parroco della Cattedrale, persona colta e volitiva, pastore dedicato e riservato, uomo di grande sensibilità umana e cristiana. Don Antonio continua a condurre il suo “gregge” qui a Episcopio accompagnato dal suo grande senso di missione e umanità. Il secondo auspicio va letto nella lista di coloro i quali favorirono la realizzazione e la stampa del mio libro. C’era anche il dott. Giuseppe Canfora, allora al suo primo sindacato, oggi felicemente libero dalla politica politicante. Il suo impegno umano per la comunità sarnese è passato alla storia.

A distanza di tanti anni, questi “fatti” si incrociano e danno il segnale di una positiva “coincidenza significativa” per il nostro futuro. Il 2025 è l’anno del Giubileo. Qualcuno mi ha chiesto perché non si ristampa il libro. Purtroppo ho scoperto che nell’archivio dell’emerito Editore Buonaiuto non sono reperibili i file del libro, insieme alla ricca documentazione fotografica. Mi viene naturale, a questo punto, fare alcune considerazioni, diciamo così tecniche, di una certa rilevanza anche culturale e sociale.

Sono figlio di una famiglia di stampatori post-gutenberghiani. La mia passione è stata sempre la comunicazione in tutte le sue forme. Di questa abilità ho fatto una ragione sia di vita che di professione. Ho trascorso gran parte della mia attività professionale in maniera cartacea. Ma, arrivata l’età della pensione, non ho avuto timore di riciclare tutto quello che credevo di sapere e passare al pensiero ed alla scrittura digitale.

Non è stata cosa facile, un’avventura ancora in atto, che a mio parere coinvolge, travolge e trasforma. In una manciata di pochi anni tutta la comunicazione su questo pianeta Terra è cambiata non solo nei contenuti, ma soprattutto nella forma e nei sistemi per comunicare, interagire e condividere.

Se avessimo conservato la “memoria digitale” di quel libro, avremmo potuto non solo ristamparlo in cartaceo, ma anche farne una edizione digitale in versione dinamica. Se avessimo conservato il tutto nella “nuvola”, avremmo potuto rilanciare il libro, condividendo, ricostruendo, ricreando i fatti e le memorie nel loro divenire. Peccato, davvero una grande perdita. Gli “angeli” della cattedrale di Episcopio continuano a vivere in versione cartacea e nelle mirabili tele dei Solimena.

La loro pittura non fu un artifizio. Creatività, intenzionalità, originalità caratterizzarono la loro narrazione che fu e resta un esempio di umanità trascendente. Per questa ragione, varcare la soglia della Cattedrale degli Angeli di Episcopio, come di qualunque altra chiesa, piccola o grande, moderna o antica, in questo anno di Giubileo 2025, significa essere pellegrini del mondo e camminare verso la speranza.

Non dovremmo mai dimenticare che la convivenza più autentica con la realtà della vita è determinata dalla speranza. L’intonazione della nostra vita è da sempre risonanza del suo fermento presente in ogni essere umano.

Credente o non credente, tu che sei un Pellegrino, varca la soglia di una chiesa e troverai la speranza. Meglio se sarà la Cattedrale degli Angeli di San Michele Arcangelo di Episcopio, nella Valle dei Sarrasti.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers