Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 21

November 8, 2024

Un mondo nuovo? Chi vivrà, vedrà

AVVENIRE 8 novembre 2024

AVVENIRE 8 novembre 2024Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca come 47° presidente degli Stati Uniti avrà profonde ripercussioni sulla politica estera americana e sugli equilibri globali. Il quotidiano AVVENIRE ha fatto una doppia paginata con un’analisi dei principali scenari internazionali che si prospettano.

I rapporti con l’Europa rischiano di deteriorarsi significativamente. Trump ha minacciato di aumentare i dazi del 10–20% su tutte le merci importate, colpendo duramente l’export europeo. La NATO è a rischio, con Trump che potrebbe disimpegnarsi dall’alleanza se gli alleati europei non aumenteranno le spese per la difesa al 2% del PIL. Si prevede un allargamento della distanza politica tra Washington e le capitali europee.

Il conflitto in Ucraina. La posizione di Trump sulla guerra in Ucraina è molto diversa da quella dell’amministrazione Biden. Trump ha promesso di chiudere il conflitto “in pochi giorni”. È probabile una drastica riduzione del sostegno militare ed economico americano a Kiev. Si prospetta un approccio più conciliante verso la Russia di Putin.

In Medio Oriente, Trump cercherà di chiudere l’escalation in corso e rilanciare gli Accordi di Abramo. Cercherà anche di rafforzare il sostegno ad Israele, con un probabile aumento degli aiuti militari. Manterrà un approccio duro verso l’Iran? I rapporti con la Cina stabiliranno la strategia che sarà improntata al contenimento e allo scontro commerciale. Trump ha minacciato dazi al 60% su tutti i beni cinesi importati.

Pechino. Si prevede un inasprimento della guerra commerciale e tecnologica. Possibile aumento delle tensioni su Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. La politica commerciale di Trump sarà caratterizzata da un forte protezionismo con l’mposizione di tariffe su importazioni da Cina, UE e altri partner commerciali. Possibile uscita da accordi commerciali multilaterali. Spinta per accordi bilaterali più favorevoli agli USA.

L’Immigrazione. Trump ha promesso una linea durissima sull’immigrazione. Ripresa della costruzione del muro al confine con il Messico. Possibili deportazioni di massa di immigrati irregolari. Restrizioni all’ingresso da alcuni paesi musulmani.

Clima e ambiente. Si prevede un drastico cambio di rotta sulle politiche ambientali. Probabile uscita degli USA dagli accordi sul clima. Smantellamento di regolamenti su emissioni e inquinamento. Rilancio dell’industria estrattiva (petrolio, carbone, gas).

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca segnerà molto probabilmente una svolta isolazionista e protezionista della politica estera americana, con ripercussioni significative sugli equilibri geopolitici globali. L’approccio “America First” metterà a dura prova le alleanze tradizionali degli USA, in particolare con l’Europa, e inasprirà lo scontro con la Cina.[image error]

November 5, 2024

Tecnosofia e ricordi digitali

Il Libro

Il LibroLa tecnosofia è un concetto che unisce la tecnologia e l’umanesimo, proponendo una nuova forma di scienza. Essa esplora come la tecnologia possa rispondere ai bisogni umani, enfatizzando l’interazione tra progresso tecnologico e valori umani. Si mira a creare un dialogo costruttivo tra le discipline, suggerendo come una sinergia tra tecnologia e umanesimo possa guidare l’umanità verso un futuro migliore.

La tecnosofia si applica nella vita quotidiana attraverso diverse modalità che integrano tecnologia e umanesimo, migliorando vari aspetti delle nostre esistenze. Le tecnologie moderne, come le videoconferenze e i social media, hanno reso le interazioni più immediate e accessibili, abbattendo le barriere geografiche e temporali. Le piattaforme online offrono corsi e risorse educative, permettendo a chiunque di apprendere nuove competenze comodamente da casa.

Questo approccio democratizza l’accesso all’istruzione, consentendo un apprendimento flessibile e personalizzato. La tecnologia ha trasformato il modo di fare impresa, semplificando l’avvio e la gestione delle attività commerciali. Le aziende possono ora operare online, raggiungendo un pubblico globale senza la necessità di una presenza fisica. I progressi nella tecnologia dei trasporti hanno migliorato l’efficienza e la sicurezza dei viaggi.

Tecnologie come il GPS hanno reso più facile navigare e monitorare i mezzi di trasporto. L’uso della tecnologia nella sanità consente monitoraggi a distanza e consultazioni mediche virtuali, migliorando l’accesso alle cure per molte persone. Questo approccio è particolarmente utile per le persone con difficoltà a recarsi fisicamente in ospedale. Sostenibilità è la chiave per la gestione dei dati per il bene comune. Iniziative come la creazione di gemelli digitali delle città permettono di analizzare i consumi energetici e pianificare politiche sociali più efficaci.

Questo utilizzo dei dati può contribuire a formare comunità più sostenibili e resilienti. La tecnosofia si manifesta nella vita quotidiana attraverso l’integrazione in vari ambiti, promuovendo un progresso che tiene conto delle esigenze umane e sociali. Essa incoraggia un dialogo continuo tra tecnologia e valori umani, mirando a un futuro in cui entrambi possano coesistere armoniosamente.

L’anno 2002 è considerato l’inizio dell’era digitale, il momento in cui l’accumulo digitale dei dati ha superato quello analogico. Oggi, attraverso innumerevoli sensori messi in rete (internet delle cose), la bilancia pende per il 95% sul piatto del digitale e ogni anno produciamo un volume di dati paragonabile a quello generato nella storia dell’umanità precedente.

I dati hanno un valore, ma esistono dati non fruibili e non valorizzati: i nostri ricordi e soprattutto quelli delle persone anziane, quelle meno use al digitale. Come dar valore a quei ricordi?

Una prima possibilità è offrire alle persone anziane un interlocutore umano, magari un giovane adeguatamente formato che porti loro insieme all’evangelizzazione digitale necessaria nell’era della telemedicina, anche un’occasione di dialogo per registrare ricordi che rischiano di perdersi per sempre. Questo non serve solo a un popolo per mantenere solide radici identitarie, ma anche a uno Stato per impostare meglio, da una prospettiva storica, migliori strategie di sviluppo e servizi sociali più mirati.

Iniziative come i Granai della memoria di Davide Porporato e Piercarlo Grimaldi (3000 interviste a contadini, operai, artigiani, imprenditori, partigiani, ecc.) potrebbero essere moltiplicate in una pratica istituzionalizzata a livello nazionale. Il tutto rigorosamente dietro consenso, nel rispetto della privacy e con valorizzazione economica dei dati secondo quello che l’amico Maurizio Ferraris definisce webfare.

Esiste però un’alternativa offerta dall’intelligenza artificiale generativa, quella che parla il nostro linguaggio. Le migliori tecnologie digitali di traduzione del parlato in testo, di identificazione delle emozioni dal tono vocale e delle espressioni facciali che accompagnano la narrazione, e di interrogazione proattiva basata su un large language model alla Chat-GPT, potrebbero parimenti assolvere al compito.

Posto che la visita di esseri umani è notoriamente di conforto e indispensabile, specialmente nel caso di affetti da malattie (oncologiche, epilettiche, degenerative, ecc.), l’amica antropologa Cristina Cenci mi ha ammonito che non necessariamente le persone anziane potrebbero dialogare più facilmente con un simile in carne e ossa, piuttosto che farlo in totale autonomia con un surrogato digitale. Perché?

L’alleato digitale non giudica, neanche nell’inconscio che per altro non possiede. Non si stupisce di nostri errori o colpe. È lì per noi, quando vogliamo, fedele e nostro, se ben protetto sotto il profilo della security informatica.

Più complesso aprirsi con un simile, persino con un medico per corredare con racconti su come ci si sente, a corredo di dati misurati dai sensori della telemedicina. Tutto questo non tanto per l’effetto homo hominis lupus (gli interlocutori vengono in questo caso chiaramente in pace), quanto per barriere emotive e psicologiche. Temiamo il giudizio altrui, abbiamo difficoltà a fidarci, a coinvolgere altri nella nostra dimensione più intima.

Anche per questo sono convinto che presto avremo un alleato digitale al nostro fianco, ma ci arriveremo passo passo nelle prossime puntate di Tecnosofia.[image error]

November 1, 2024

“Dice il tempo …”

Vivi come un’ombra, respiri la polvere del tuo tempo, tutto scorre, la tua vita è come polvere nell’aria

Vivi come un’ombra, respiri la polvere del tuo tempo, tutto scorre, la tua vita è come polvere nell’ariaDICE IL TEMPO

Dice al fanciul la rondine:

- Fa freddo, io me ne vo.

Al ritornar dei zeffiri,

amico, tornerò.

Dice la foglia all’albero:

- Fa freddo, io me ne vo.

Quando verran le rondini,

anch’io ritornerò.

E dice il tempo agli uomini:

- Ho fretta, me ne vo.

Gli uccelli e i fior ritornano;

io più non tornerò.

(Ettore Berni)

Le piaceva molto questa piccola, breve poesia che ho ritrovato in Rete dopo la sua scomparsa. La ripeteva spesso negli ultimi tempi. La sentivo recitare a se stessa, come per confortarsi e per prepararsi a raggiungere quel “tempo” che sapeva benissimo non sarebbe più ritornato.

Quando l’uomo scese nel “buco” dove tutto s’era fermato per Lei e ha cominciato il suo lavoro, ho capito che quel tempo era ritornato, ma in altro modo, sotto altre spoglie. Quelle erano le sue “spoglie” riportate alla luce di un umido, piovoso e freddo giorno di novembre.

Quell’uomo, (che non chiamerò con il nome di “becchino”), svolgeva il suo compito con calma e diligenza. Estraeva dalla cassa sfondata e aperta ad un cielo di novembre quello che il “tempo” mi restituiva di mia Madre. Piangeva il cielo, ma io non piansi.

Scendeva una pioggia sottile ed insistente, le gocce cadevano dentro la fossa ed era come se il cielo volesse piangere per me. L’uomo estraeva i resti dalla terra umida, le sue mani ricoperte dai guanti. Tirava fuori con delicatezza le ossa che venivano per un attimo bagnate della pioggia prima di finire nel secchio.

Vidi tra le sue mani un ciuffo di capelli grigi che mise da parte insieme alle lunghe calze dalle quali sfilò le due tibie. Poi la testa che mi sembrava stesse a ripetere i versi di quella poesia. La poggiò con delicatezza nel secchio e la recita della poesia venne interrotta.

La pioggia continuava a cadere e lavava quelle ossa raccolte. L’uomo finì il suo lavoro, risalì in superficie. Il suo aiutante ritirò la scala che aveva aiutato il collega a scendere negli alloggi del tempo. Rimisero il marmo al suo posto e richiusero nelle ombre dell’eterno quei tre posti riservati a chi è in lista d’attesa in vita.

Li seguii in silenzio. Uno portava il secchio con dentro le ossa, l’altro la scala. Entrarono nella saletta dove depositarono le spoglie per essere lavate e lasciate ad asciugare. Sarebbero state collocate nella cassetta di zinco con la targhetta sulla quale era scritto il suo nome.

Tra le due date un — — trattino. Un semplice trattino, il tempo della sua vita. Eppure aveva quasi novanta anni. La sua storia includeva la mia. Io ero in quel “suo” tempo concluso. Lei non c’era più, ma solo nel suo corpo. Era ormai puro spirito. Non sarebbe più ritornata in carne ed ossa. Me l’aveva detto tante volte recitando quella poesia. Ora so che mi aspetta …

[image error]October 31, 2024

Si chiamava Benito. Storia di un Italiano

Il Libro

Il LibroNe ho conosciuti diversi, persone, amici e conoscenti, che avevano questo nome. Un nome che ha segnato un’epoca. Qualcuno ancora lo porta con orgoglio, qualche altro, non potendo cancellarlo, lo nasconde con un altro. Un nome che ha fatto la storia di un ventennio italiano. “What’s in a name?” si chiedeva Giulietta quando rifletteva sul suo amore impossibile con Romeo. Cos’è un nome? Montechi e Capuleti sono solo nomi, perché si odiavano tanto?

Nel caso di Benito, le ragioni sono tante, almeno quante le disgrazie causate da chi, con questo nome di cui si racconta la storia, ha governato l’Italia per un ventennio. Ho deciso di leggere e avere una copia di questo libro in versione cartacea per la mia biblioteca perchè ho avuto il piacere e l’onore di conoscere chi l’ha scritto. Non per biografismo, né per fanatismo politico, né tanto meno per sapere qualcosa di nuovo e di più sul personaggio. Non si contano, infatti, i libri scritti su di lui e sulla sua avventura umana.

Mio padre visse la sua esperienza di vita in quel ventennio come gran parte dei suoi compatrioti. Almeno il 95 per cento degli italiani del suo tempo lo seguirono e nell’uomo di nome Benito si identificarono diventando non “fascisti”, come molti pensano, ma “mussolinisti”, come sostiene Guerri. Molti erano i libri nella biblioteca paterna che parlavano di quel Benito che era diventato il “Dux” di un popolo che ha sempre avuto bisogno di qualcuno che lo guidi, gli dia una identità, gli indichi e costruisca un futuro.

È vero, molti con Benito pensarono che anche noi Italiani potevamo avere un “impero”, ma fu soltanto una sofferta illusione. Devo dire che le ragioni per leggere e possedere questo libro sono anche molto personali. L’autore fa parte dei miei ricordi scolastici che ormai si dilatano sempre di più. Giordano Bruno Guerri è un affermato, autorevole ed accreditato storico. Ha scritto questo libro non come la biografia di un dittatore, ma come storia del destino un uomo, la storia di un Italiano.

Un Italiano che “inventò” il fascismo, (anzi Guerri lo chiama “mussolinismo”) che fu tante “cose diverse: un tempo eroico, una dittatura asfissiante, una parodia all’italiana, un governo qualsiasi (tutti i governi sono malvagi, uno vale l’altro …) un governo forte, l’ignobile politica del capitalismo in crisi, una rivoluzione, mancata, il baluardo contro il pericolo rosso”.

L’Italiano chiamato Benito fu, addirittura, autore, tra l’altro, dell’accordo che fece il Vaticano uno Stato indipendente dal governo italiano. Non poteva non essere perciò che “l’uomo della provvidenza.” Ma Giordano Bruno Guerri è anche un giornalista, e come tale lo conobbi quando poco meno di una trentina di anni fa, il venerdì 11 aprile 1997, ricevette chi scrive e un gruppo di studenti. Lo leggevo sul quotidiano romano “Il Tempo”, nella rubrica in prima pagina “La Piazza”.

Gli scrissi e gli parlai di un progetto di scrittura creativa all’interno di una esperienza didattica che si chiamava “Progetto Brocca” in atto al Liceo di Sarno dove mia moglie ed io eravamo docenti. Ci invitò a visitarlo al giornale e noi ci andammo in gruppo. Con me c’era anche il caro collega prof. Franco Salerno. Lo documenta l’immagine che propongo qui di seguito, tratta da quella indimenticabile rivista che ebbi il piacere e l’onore di fondare e di presentare alla redazione nella persona dell’allora direttore Gian Paolo Cresci.

LYCEUM Trimestrale di varia cultura del Liceo Ginnasio “T L Caro”-Liceo Scientifico “G. Galilei” Sarno (Sa) Numero 13-maggio 1997

LYCEUM Trimestrale di varia cultura del Liceo Ginnasio “T L Caro”-Liceo Scientifico “G. Galilei” Sarno (Sa) Numero 13-maggio 1997Una mia brava studentessa, Pina Tramontano, scrisse la cronaca di quell’incontro facendo un impareggiabile ritratto di Guerri. Non credo si possa aggiungere o togliere alcunchè, oggi a distanza di tanti anni, su chi era e chi continua ad essere Giordano Bruno Guerri.

La prima cosa che salta all’occhio dell’attento lettore di questo suo ultimo suo lavoro sull’uomo chiamato Benito, è la dimensione del libro. Poco più di 330 pagine, ma è enorme, largo quanto un foglio A4. L’estetica, il gioco, la dimensione per Guerri contano. Non si pensi che sia granché influenzato dal genius loci, dal Vittoriale dove vive.

Ho letto che lo storico Guerri, quando era a capo della Mondadori si inventò il primo libro impermeabile, che si sarebbe potuto leggere sotto la doccia. La seconda cosa che stupisce è il titolo: “Benito. La storia di un Italiano”. Ecco, solo il nome di battesimo, quello con cui gli italiani semplicemente si riferivano a lui durante il Ventennio.

Benito Mussolini, il Duce, viene raccontato con lo sforzo retrospettivo di vedere quegli anni con la mentalità dell’epoca, per poterli equamente e ragionevolmente, giudicare. Senza le lenti deformate di un qualunquistico antifascismo sempre militante come sempre lo descrive chi non ha mai letto libri, dopo averlo certamente condannato, come una caricatura degna solo di essere irrisa.

La parte iniziale del lavoro di Guerri racconta la prima vita di Benito, quella del figlio del fabbro, della piccola casa paterna di due stanze, del seminario e del suo povero desco e così via fino a diventare il più giovane presidente del Consiglio italiano. Il libro è corredato da magnifiche foto a tutta pagina: al Benito in stampelle, segue un irriconoscibile Benito in trincea e con la barba.

I titoli contano per Giordano Bruno Guerri, e la sezione della forza del regime, non poteva che titolarsi: «Il Duce ha sempre ragione». È qui che si parla della sua ossessione per il mito di Roma, qui Benito diventa il Mussolini «che aveva sempre disprezzato come simbolo della decadenza politica italiana» e che però era il luogo migliore per affermare il vigore del rinato Impero Italiano. La terza parte si occupa della fondazione e del successivo affondamento del nuovo impero. Il libro è pieno di storie apparentemente minori, ma significative.

Chi ha deciso di leggere questo libro sulla storia di un Italiano chiamato Benito sa già come finisce la sua storia. Appeso per i piedi in una stazione di servizio al centro di Milano come un maiale al macello. Giordano Bruno Guerri non è uno studioso di parte, anche se molti lo collocano a destra. In una recente conversazione con Corrado Augias, alla domanda se lui si sente “un fascista”, Guerri ha confermato quello che scrisse la mia studentessa.

Giordano Bruno Guerri è soprattutto un “libertario”. Ma, anche se in questo caso le “parti” possono essere varie, spetta di diritto a lui il titolo che gli diede Pina Tramontano quando scrisse che è un grande intellettuale senza etichetta.

[image error]October 30, 2024

La “bellezza” di John Keats

EDWARD BURNE JONES, LA BELLA ADDORMENTATA

EDWARD BURNE JONES, LA BELLA ADDORMENTATAIl 31 ottobre del 1795 muore a Roma John Keats, poeta britannico, unanimamente considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo, e uno dei principali esponenti della “seconda generazione romantica” inglese assieme a Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, come loro deceduto in giovane età.

Nato a Londra in una famiglia d’estrazione modesta, la sua vera vocazione letteraria si sviluppò all’età di quindici e sedici anni, quando fece copiose letture che lo avvicinarono a Shakespeare e alla poesia di Edmund Spenser.

Lavorò alacremente, fino a quando — prostrato dalla salute cagionevole morì a Roma nel 1821, a soli venticinque anni.

“La bellezza, in quanto essenza, non appartiene al mondo fisico, ragion per cui non la si può afferrare e ancor meno possedere; non appena ci si avvicina per sfiorarla, essa sfugge. La bellezza è un mondo fatto esclusivamente per gli occhi; non è destinata né alla bocca né alle mani. Ama essere guardata, ma non sopporta di essere toccata. Occorre quindi essere sempre molto attenti quando si incontra un essere bello. Chi non ha un giusto atteggiamento, può scacciare le entità celesti che abitano in quell’essere dandogli tale bellezza; e se quelle entità si allontanano, lui pure soffrirà, perché perderà l’elemento impalpabile che abbelliva al tempo stesso anche la sua vita. La nostra gioia e la nostra ispirazione dipendono quindi dal rispetto che manifestiamo verso la bellezza. Imparando ogni giorno a contemplarla, assaporiamo la vera vita.”

— — — -

“Beauty, in its essence, does not belong to the physical world, and that is why we cannot grasp hold of it, much less own it. As soon as you draw close enough to touch it, it slips away. Beauty is a world made exclusively for the eyes; it is not meant for the mouth or hands. It likes to be looked at but cannot bear to be touched. So when you meet people who are beautiful you must always be very careful. If you do not have the right attitude, you can chase away the heavenly entities that inhabit these people, those that give them their beauty. And if these entities go away, you too will suffer, for you will lose this intangible element that simultaneously made your own life beautiful. So our joy and inspiration depend on the respect we have for beauty. By learning how to contemplate it every day, we are given a taste of true life.”

— — — -

Ode su un’Urna Greca

1

Tu, ancora inviolata sposa della quiete,

Figlia adottiva del tempo lento e del silenzio,

Narratrice silvana, tu che una favola fiorita

Racconti, più dolce dei miei versi,

Quale intarsiata leggenda di foglie pervade

La tua forma, sono dei o mortali,

O entrambi, insieme, a Tempo o in Arcadia?

E che uomini sono? Che dei? E le fanciulle ritrose?

Qual è la folle ricerca? E la fuga tentata?

E i flauti, e i cembali? Quale estasi selvaggia?

2

Sì, le melodie ascoltate sono dolci; ma più dolci

Ancora sono quelle inascoltate. Su, flauti lievi,

Continuate, ma non per l’udito; preziosamente

Suonate per lo spirito arie senza suono.

E tu, giovane, bello, non potrai mai finire

Il tuo canto sotto quegli alberi che mai saranno spogli;

E tu, amante audace, non potrai mai baciare

Lei che ti è così vicino; ma non lamentarti

Se la gioia ti sfugge: lei non potrà mai fuggire,

E tu l’amerai per sempre, per sempre così bella.

3

Ah, rami felici! Non saranno mai sparse

Le vostre foglie, e mai diranno addio alla primavera;

E felice anche te, musico mai stanco,

Che sempre e sempre nuovi canti avrai;

Ma più felice te, amore più felice,

Per sempre caldo e ancora da godere,

Per sempre ansimante, giovane in eterno,

Superiori siete a ogni vivente passione umana

Che il cuore addolorato lascia e sazio,

La fronte in fiamme, secca la lingua.

4

E chi siete voi, che andate al sacrificio?

Verso quale verde altare, sacerdote misterioso,

Conduci la giovenca muggente, i fianchi

Morbidi coperti da ghirlande?

E quale paese sul mare, o sul fiume,

O inerpicato tra la pace dei monti

Hai mai lasciato questa gente in questo sacro mattino?

Silenziose, o paese, le tue strade saranno per sempre,

E mai nessuno tornerà a dire

Perché sei stato abbandonato.

5

Oh, forma attica! Posa leggiadra! Con un ricamo

D’uomini e fanciulle nel marmo,

Coi rami della foresta e le erbe calpestate.

Tu, forma silenziosa, come l’eternità

Tormenti e spezzi la nostra ragione. Fredda pastorale!

Quando l’età avrà devastato questa generazione,

Ancora tu ci sarai, eterna, tra nuovi dolori

Non più nostri, amica all’uomo, cui dirai

“Bellezza è verità, verità bellezza”, questo solo

Sulla terra sapete, ed è quanto basta.

John Keats

Fonte:[image error]

‘Poeti Romantici Inglesi’

a cura di Franco Buffoni, testo originale a fronte,

2 Volumi, pagine 822, Mondadori 2005

October 29, 2024

Un essere umano in balìa della vita

Il mio calendario riporta questo pensiero mattutino: “La vita è un lungo cammino dove sei maestro e allievo. A volte insegni, ma ogni giorno impari.” Poi accendi il pc, sfogli i giornali, guardi la TV e scopri che il mondo, cioè la vita, sembra un campo di battaglia.

Ad una certa età, (sono uno che naviga nel quinto ventennio), non puoi essere più nè maestro nè allievo. Aspetti solo che cali il sipario. Ho proposto ad AI una domanda su questa frase che ho letto di recente in un articolo di un esperto politologo:

"La supremazia militare e tecnologica delle democrazie è l’unica cosa che impedisce al mondo di sprofondare nell’abisso".

Ecco la sua risposta:

"La frase riflette una visione piuttosto pessimistica e deterministica del ruolo della potenza militare e tecnologica nel mantenimento dell’ordine globale. Essa suggerisce che, senza questa superiorità, il mondo sarebbe in uno stato di caos o conflitto aperto. La supremazia militare e tecnologica delle democrazie è un fattore importante per la stabilità globale, non può essere considerata l’unico elemento salvifico. È essenziale bilanciare la potenza militare con strategie politiche efficaci e una considerazione seria delle conseguenze umane delle azioni intraprese. La vera forza di una democrazia risiede nella sua capacità di risolvere i conflitti attraverso il dialogo e la diplomazia, piuttosto che attraverso la sola forza militare".

Ho smesso di essere maestro e allievo. Sono solo un essere umano in balìa della vita, in cerca del dialogo e della diplomazia.[image error]

Lettere inviate

Gentile Direttore,

ho imparato a leggere e scrivere nella piccola tipografia post gutenberghiana di famiglia, mettendo insieme i caratteri mobili sul bancone della composizione, creando le “forme” che poi diventavano pagine stampate, ponendo domande e cercando risposte.

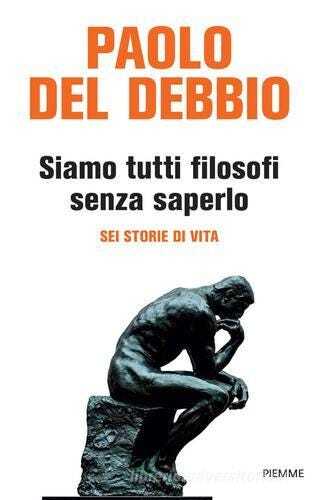

Leggo “La Verità” da sempre. Non posso farne a meno. Ora so il perché, dopo avere letto il libro di Paolo Del Debbio “Siamo tutti filosofi senza saperlo”. Questo quotidiano nasce, appunto, dalla semplice e storica domanda sotto la testata. Cerchiamo tutti la “Verità” chiedendoci cos’è.

Dobbiamo saper fare domande, “andando sotto la superficie”. Anche se non sempre riusciamo a trovare la giusta risposta, ma quello che conta è tentare. Scrivere un libro, costruendolo sui sei interrogativi riguardanti il bene, il tempo, la persona, la coscienza, l’autocoscienza, la morte e Dio, non è cosa di poco conto.

Del Debbio l’ha fatto in chiave moderna, cercando la risposta in quella realtà effettuale delle cose che conduce alla conoscenza. Tutto è sottoposto alle leggi immutabili della vita, perché ciò che nasce deve morire e cedere il passo a qualcos’altro. Solo ciò che non ha inizio non ha fine.

Ogni religione, ogni filosofia, ogni scienza è in qualche modo una “forma”, come quella “forma” che componevo, lettera con lettera, riga dopo riga, sul bancone della tipografia. Essa dava vita al senso. Ma nessuna “forma” dura. Dopo un po’ deve farsi da parte per far posto a un’altra “forma”, un altro senso.

Ma il principio, lo Spirito, è eterno, ed è questo che continua a incarnarsi in nuove “forme” del vivere. Grazie a Paolo Del Debbio. Continuiamo a farci domande anche se lo “spirito” della risposta resta il “mistero” del vivere. Cordialmente

Il Libro[image error]

Il Libro[image error]

October 28, 2024

In attesa della salvezza …

Edizioni Tlon

Edizioni Tlon

«Solo un dio ci può salvare». O almeno così Martin Heidegger sosteneva nella sua ultima intervista rilasciata alla stampa. In questo libro Peter Sloterdijk risponde in modo ironico che «non siamo stati ancora salvati» e che non lo saremo. L’essere umano non è altro che quel particolare animale che crea forme di addomesticamento reciproco, chiamate “culture”, rispetto alle quali non c’è alcun “fuori” a cui chiedere una qualche forma di salvezza. Nessun dio può infrangere il nostro destino di animali sapiens. Questa è la tesi feroce e disincantata che l’autore sostiene nel più provocatorio dei saggi contenuti nel volume, “Regole per il parco umano”. Clonazione, scoperte geografiche e coscienza delle macchine, umanismo e pessimismo, mostri e metafisica sono solo alcuni dei temi che attraversano i dieci saggi che compongono questo straordinario affresco di filosofia e storia della cultura contemporanea. (@)

Tre sono le umiliazioni inferte all’uomo, non ne siamo stati salvati e sono tre distinte ferite narcisistiche: quella di Copernico che «fece ruzzolare la terra dal centro dell’universo», quella di Darwin che fece discendere l’uomo dalla scimmia e non da uno stampo divino e, infine, quella dello stesso Sigmund Freud — oltretutto autore di questa “Teoria del Tre” — che inchiodando l’uomo al proprio inconscio ne fa un Arlecchino a servizio di due bislacchi padroni, l’Es e il Super-io. A partire da questa teoria, datata 1917, elaborata da Freud nel suo saggio Una difficoltà della psicoanalisi, il filosofo Peter Sloterdijk scandaglia ferite narcisistiche a noi contemporanee da cui non siamo riusciti a salvarci.

E ce ne sono altre come quella inferta dal computer che «umilia l’uomo scimmiottandolo» oppure quelle profetiche — la ferita ecologica e quella neurobiologica — che «promettono di gettare l’uomo definitivamente fuori dalla sua casa» per arrivare a una conclusione inquietante: «Le qualità attribuite all’anima, appartengono in realtà all’oggetto, alla cosa, il futuro è pensabile solo come crescita dell’artificiale». Un’inquietudine, questa, in ovvio confronto con la gigantesca questione posta da Martin Heidegger — “Ormai solo un dio può salvarci” — su cui Sloterdijk incide il proprio contrappunto: Non siamo ancora stati salvati.

Ecco il titolo italiano di una raccolta di Sloterdijk per la casa editrice Tlon, una meritoria riedizione a vent’anni dalla prima uscita per Bompiani. Sono testi di diversa datazione — Saggi dopo Heidegger — che coprono un lungo arco di tempo, dagli anni Novanta del secolo scorso al Duemila, per un lavoro filosofico che non è un generico depositarsi di saperi ma un formare la vita, il dare forma alla vita, insomma: il salvarsi. E sempre grazie all’autore di Essere e tempo. La prosa di Sloterdijk non arriva certo tardi nello svolgersi della storia delle idee. Ecco «il discorso sul pensiero nel movimento di Heidegger» — giusto per soffermarsi su uno dei capitoli del volume — che trova preludio a teatro. Ed eccoci nell’Atene del IV secolo a.C. dove nel 386 si decide che la tragedia, tradizionalmente portata sulla scena solo un’unica volta, possa essere replicata più volte durante l’anno.

Poiché la tragedia greca è molto più che una rappresentazione scenica di fatti delittuosi, piuttosto è «una pratica cultuale e politica» che racconta l’ethos della polis, rappresentarla più volte equivale a desacralizzarla, a farla diventare, allora sì, uno spettacolo. Come se la processione del Venerdì Santo si replicasse in altri periodi. Un inaudito. Come se qualunque altra data di culto odi memoria potesse replicarsi nell’arco dello stesso anno. La verità, insomma, non dimora a teatro. E di contro, a prendere il posto della tragedia, sarà la filosofia di Platone che con la fondazione dell’Accademia diventa scuola, custode di un pensiero che si fa metafisico e vede nel teatro il “tradimento” della pedagogia, contribuendo con la sua efferatezza, a distogliere l’animo dei fanciulli dal retto sentiero, incoraggiando la visione e la immedesimazione nelle azioni più turpi. Il teatro come palestra diseducativa da condannare e da cui salvarsi.

Il riferimento ad Heidegger, presenza ingombrante e irrinunciabile nel libro, qui riguarda la scelta di essere seppellito in un cimitero di campagna, nel villaggio di Messkirch, non lontano dai luoghi della sua infanzia, per testimoniare, anche con le ultime volontà, di non amare il palcoscenico, poiché la verità — reitera Sloterdijk — non si mostra a teatro.

Non siamo ancora stati salvati. E in Essere e tempo, il soggetto, l’esserci, è gettato nel mondo — deiezione la chiama Heidegger — in una assenza di fondamento che reclama una scelta di autenticità, pena lo smarrirsi nella chiacchiera, nella dispersione. Il soggetto ha perso la sua identità di res cogitans cartesiana ancora portatrice di ottimismo. Nell’Heidegger che arriva alla conclusione che «ormai solo un dio ci può salvare» Sloterdijk scorge la filosofia di Agostino di Ippona.

La deiezione, altrimenti detta Dasein, può corrispondere infatti alla condizione dell’uomo agostiniano, bisognoso della Grazia divina, poiché corrotto dal peccato di Adamo, incapace di salvarsi con le sue sole forze: «Si può pensare che Agostino e Heidegger riposino vicino, attendendo che il mondo, che non si è convertito, impari dalla sua progressiva autodistruzione».

Un suicidio già annunciato da tempo. Nel capitolo Innocentismo fondamentale, all’interno del saggio dedicato a Niklas Luhmann, l’autore descrive la modernità iniziata nel Settecento illuminista, come un passaggio radicale che sostituisce alla convinzione del male come causato dalla natura peccaminosa dell’uomo, un ventaglio di ulteriori cause per le quali proporre altrettante soluzioni. Il male può essere la proprietà borghese che aliena l’operaio, lo sfruttamento coloniale, il sistema finanziario, per culminare nell’orrore dei due conflitti mondiali, dei campi di sterminio, delle purghe staliniane, dei bombardamenti nucleari giù fino «all’abbrutimento quotidiano attraverso i media che intrattengono e disinibiscono».

La riflessione cosiddetta post-moderna, individua come unica soluzione, un invito alla medietà, una sorta di quieto vivere, che testimonia «la stanchezza apocalittica di una società che ha dovuto vedere sin troppi sconvolgimenti». Con il tramonto della metafisica, con il “dio è morto” di memoria nicciana, si afferma, potente, l’era del nichilismo. Niente ci ha ancora salvato, il nulla detronizza l’Essere e — secondo Sloterdijk — l’aver tolto modelli di riferimento, l’aver sottratto l’anima e Dio all’uomo, rende “generativo” il nichilismo, responsabilizza l’individuo, gli consegna una creatività che dovrebbe saper utilizzare. Con molta fiducia e qualche nebulosità, Sloterdijk affida a quelli che definisce «nuovi imprenditori dello spazio progettuale il compito di realizzare ciò che non si era mai dato» nella convinzione, decisamente impegnativa, che il meglio debba ancora giungere.

Le macerie di una ben precisa prigione, la metafisica, ce le siamo gettate alle spalle del tempo, della storia e del mondo. E questo è ciò che non si era mai dato nel tempo, nella storia e nel mondo. Solo quel Dio cercato da Heidegger può salvare chi ancora non è stato salvato: restituendo la terra al proprio trono nel cosmo e l’uomo all’immagine di Dio perché, insomma — come per l’autore di Essere e Tempo così per il filosofo di Ippona — nessuno può salvarsi con le sue sole forze.

Ps. “Non siamo ancora stati salvati, saggi dopo Heidegger” (edizioni Tlon, 20.00 euro), traduzione di Anna Calligaris e Stefano Crosara contiene una postfazione di Antonio Lucci.

Pietrangelo Buttafuoco — LIBERO 23 ottobre 2024

Peter Sloterdijk è tra i maggiori filosofi tedeschi contemporanei. Ha insegnato Filosofia e Teoria dei media presso la Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, di cui è stato anche rettore. Tra i saggi in traduzione italiana: Devi cambiare la tua vita (Raffaello Cortina Editore, 2010), Critica della ragion cinica (Raffaello Cortina Editore, 2013), la trilogia Sfere (Raffaello Cortina Editore, 2014–15), Ira e tempo (Marsilio, 2019), Grigio. Il colore della contemporaneità (Marsilio, 2023).

[image error]October 25, 2024

Elogio della letteratura

Salvador Dalì — “Le metamorfosi di Narciso”

Salvador Dalì — “Le metamorfosi di Narciso”Ha scritto Gustave Flaubert: “ L’avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il presente ci sfugge”. Mi pare una buona sintesi per lanciare una riflessione sulla condizione umana nella letteratura.

Non possiamo cambiare il passato, non possiamo fermare il presente, non possiamo controllare il futuro. Ma possiamo scegliere come reagire a queste forze che ci plasmano. Possiamo imparare dal passato, vivere pienamente il presente e abbracciare con coraggio l’incertezza del futuro. Solo così potremo trovare un equilibrio e una pace interiore in questa danza di tempi che è la nostra vita.

Molti autori hanno cercato di catturare l’essenza del presente, di viverlo pienamente nella scrittura. Come afferma Italo Calvino, c’è un tentativo di “vedere il tempo con la concretezza con cui si vede lo spazio”, fissandosi sull’istante per scoprirne “l’infinita ricchezza”. Calvino abolisce il prima e il dopo per vivere il tempo “come tempo”, liberandolo dalla presenza della memoria e dell’attesa del futuro.

Anche Orazio, nel celebre carpe diem, invita a cogliere l’attimo fuggente piuttosto che interrogarsi sul destino. Se il presente è difficile da afferrare, il futuro è ancora più incerto e misterioso. Eppure, la letteratura non può fare a meno di proiettarsi verso l’avvenire. Come scrive Calvino, c’è in lui una “forte tensione verso un futuro fantastico”. Anche quando parla del passato, lo scrittore guarda sempre al domani. Nei suoi libri, come ne Le città invisibili, Calvino cerca di esprimere “la sensazione del tempo rimasto cristallizzato negli oggetti”, in cui presente, passato e futuro si fondono.

Presente e futuro sono due poli che attraggono e tormentano la riflessione letteraria. Se il presente è sfuggente e difficile da afferrare, il futuro è fonte di speranze e timori. Gli scrittori cercano di fissare l’attimo fuggente, di viverlo pienamente, ma non possono fare a meno di proiettarsi verso l’avvenire. Presente e futuro si intrecciano, si rincorrono, si fondono nella parola poetica, in un tentativo di dare forma all’esperienza umana del tempo.

La frase di Gustave Flaubert si collega profondamente alla tematica della tecnologia e del progresso nella letteratura, riflettendo le tensioni e le contraddizioni che caratterizzano il nostro rapporto con il tempo e l’innovazione. Il progresso e la sua ambivalenza. Nella letteratura, il progresso tecnologico è spesso rappresentato come un’arma a doppio taglio. Da un lato, esso promette un futuro migliore, più efficiente e ricco di opportunità. Dall’altro, porta con sé ansie e timori per le conseguenze sociali, etiche e ambientali.

Autori come Charles Dickens hanno esplorato le contraddizioni del progresso industriale, evidenziando come esso possa generare disuguaglianze e sofferenze, mentre altri, come H.G. Wells, hanno immaginato futuri utopici, ma anche distopici, dove la tecnologia gioca un ruolo centrale nel plasmare la società. Flaubert sottolinea come il presente ci sfugga, e questa idea è particolarmente rilevante nel contesto della tecnologia moderna. La rapidità con cui la tecnologia evolve può farci sentire sopraffatti, portandoci a trascurare il momento attuale.

La letteratura contemporanea spesso riflette questa fuga dal presente, con personaggi che si sentono alienati in un mondo dominato da dispositivi digitali e informazioni incessanti. La tecnologia è in grado di distorcere la nostra percezione della realtà, facendoci perdere di vista ciò che è realmente significativo. Il “tormento” dell’avvenire, come descritto da Flaubert, si manifesta nella letteratura attraverso il timore di un futuro dominato dalla tecnologia.

Opere di fantascienza, come 1984 di George Orwell o Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, mettono in guardia contro i pericoli di un progresso incontrollato, dove la tecnologia diventa strumento di oppressione piuttosto che di liberazione. Queste narrazioni ci spingono a riflettere sulle scelte che facciamo oggi e sulle loro implicazioni per il futuro.

La frase di Flaubert offre una lente attraverso cui esaminare le dinamiche del cambiamento e del progresso nella letteratura. Essa ci invita a considerare come il nostro rapporto con il passato, il presente e il futuro sia influenzato dalle innovazioni tecnologiche, che possono sia liberare che imprigionare. La letteratura diventa così un terreno fertile per esplorare queste tensioni, invitandoci a riflettere su come possiamo navigare in un mondo in continua evoluzione.

[image error]October 23, 2024

Le “grinze” al cervello

Siamo tutti a caccia di errori, anzi di “grinze”. Errori degli altri, ovviamente, mai nostri. Qualcuno ha commentato un mio post con un secco “non fa una grinza”. Non saprei dire se è un elogio o una “grinza”. E così ho deciso di scrivere questo post.

L’etimologia della parola “grinza” è piuttosto affascinante e presenta diverse teorie. Le principali ipotesi sull’origine di “grinza” sono di origini germaniche. La teoria più accreditata fa risalire “grinza” al tedesco antico “grimmiza”, che significa “corrugamento”. Ci sono anche possibili influenze con il greco antico “rytis”, che significa “rugoso”. Tuttavia, questa connessione è considerata meno probabile rispetto all’origine germanica.

Nel corso del tempo, il termine “grinza” ha mantenuto il suo significato principale legato a un corrugamento, una piega sulla pelle, su un tessuto o su qualsiasi superficie che dovrebbe essere liscia. Ha assunto anche connotazioni più ampie, riferendosi all’invecchiamento, a un’espressione facciale, o a un difetto di un tessuto.

Una etimologia quindi che ci offre uno spaccato affascinante sulla storia della lingua italiana e sul modo in cui le parole evolvono nel tempo. L’espressione è un modo di dire italiano che significa che qualcosa è irreprensibile o perfetto, senza errori o difetti. Ma ci credo poco.

Esistono diverse espressioni analoghe in altre lingue, che trasmettono l’idea di qualcosa che è senza errori. In Inglese: “It checks out” o “It holds water” sono espressioni utilizzate per indicare che un argomento o una spiegazione è valida e priva di contraddizioni, “contiene acqua”. In francese l’’espressione “Ça tient la route” significa letteralmente “tiene la strada” e viene usata per dire che un’argomentazione è solida e convincente. In spagnolo: “No tiene fallos” si traduce come “non ha difetti”, utilizzato per descrivere qualcosa di ben fatto o privo di errori. In tedesco: l’espressione “Das passt” significa “questo va bene”, indicando che qualcosa è appropriato e senza problemi. Con l’aiuto di AI ho saputo che in cinese si direbbe 天衣无缝 (tiānyī wúfèng): letteralmente “vestito celeste senza cuciture”, indica qualcosa di così perfetto da sembrare creato dagli dei.

Queste espressioni dimostrano, nella loro diversità, come diverse lingue possano avere modi di dire simili, pur con sfumature culturali e linguistiche proprie. L’immagine che ho scelto per illustrare questo intervento parla di “grinze” al cervello. Grazie alla grande Anna Magnani sappiamo che le “grinze” ci sono anche nel nostro cervello.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers