Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 25

September 6, 2024

La vita: una enciclopedia digitale

Foto@angallo

Foto@angalloIl termine “enciclopedia” deriva dal greco antico “ἐγκύκλιος παιδεία” (enkýklios paidéia), che significa letteralmente “istruzione circolare” o “istruzione completa”. Questa espressione fu successivamente ripresa in latino come “encyclopædia” e compare per la prima volta nel senso moderno del termine nella “Encyclopaedia Cursus Philosophici septem tomis distincta” (1630) di Johann Heinrich Alsted. L’idea di enciclopedia è quella di un’opera di consultazione che raccolga voci informative o critiche riguardanti l’intero campo della conoscenza umana o un suo determinato ambito, secondo un sistema logico o in ordine alfabetico.

Alcune enciclopedie storiche importanti sono: la “Naturalis historia” di Plinio il Vecchio, la più antica enciclopedia pervenutaci, scritta nel I secolo d.C. L’”Encyclopédie” di Diderot e d’Alembert, la più nota e importante fra le prime enciclopedie moderne, pubblicata a Parigi nella seconda metà del XVIII secolo. Posseggo da sempre la “Britannica” con i relativi volumi di aggiornamento. Più la guardo e più mi sembra bella. Alla “Enciclopedia Treccani”, ci lavorava qualcuno di famiglia come “ghost writer”, la più famosa enciclopedia in lingua italiana, edita a cura dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondato a Roma nel 1925.

L’idea di saggezza nell’antichità greca era spesso associata alla vecchiaia e all’esperienza accumulata nel corso degli anni. Lo spettro semantico della “saggezza” in greco era ampio e includeva anche nozioni di equilibrio e prudenza per organizzare la conoscenza in modo sistematico. Un sistema che ha fatto il suo tempo. Le enciclopedie tradizionali hanno una struttura fissa stabilita centralmente, mentre quelle digitali come hanno una struttura decentrata e in continuo aggiornamento.

I contenuti delle enciclopedie digitali possono essere modificati e ampliati, mentre quelli delle tradizionali sono stabiliti da un gruppo ristretto di autori. Le digitali sono dinamiche e provvisorie, con contenuti sempre in evoluzione. Quelle tradizionali hanno invece uno stato statico. Le digitali possono essere aggiornate continuamente, mentre quelle tradizionali hanno aggiornamenti limitati. Le digitali sono facilmente accessibili online, mentre quelle tradizionali richiedono un supporto fisico. Le digitali permettono una consultazione rapida grazie ai collegamenti ipertestuali, a differenza di quelle cartacee. Le digitali possono includere contenuti multimediali come animazioni, audio e video, assenti nelle versioni cartacee. Wikipedia, libera e aperta a chiunque, attualmente è ancora limitata a testo e immagini, ma è povera di contributi multimediali e ritenuta poco attendibile perchè soggetta a potenziali e discutibili correttori. Le digitali offrono maggiore dinamicità, accessibilità e multimedialità, ma richiedono cautela nell’uso a causa della possibile presenza di informazioni non affidabili. I vantaggi delle digitali rispetto a quelle tradizionali sono molteplici e riguardano vari aspetti, dalla fruibilità all’aggiornamento dei contenuti.

Proprio come la vita. Soggetta a continui contributi e adattamenti. La vita è come un’enciclopedia digitale. Questa idea è affascinante e ricca di significato. Aggiornamenti continui per una evoluzione personale. Proprio come un’enciclopedia digitale, la nostra vita viene costantemente aggiornata con nuove informazioni e scoperte, in continua evoluzione. Ogni esperienza, ogni incontro e ogni sfida che affrontiamo contribuiscono a scrivere la nostra storia personale.

Accesso a informazioni diverse. Varietà di esperienze. La vita offre una vasta gamma, proprio come un’enciclopedia digitale contiene una moltitudine di argomenti. Possiamo esplorare diverse strade, imparare da culture diverse e acquisire conoscenze che arricchiscono la nostra comprensione del mondo.

Ricerca e scoperta. Curiosità e apprendimento. In un’enciclopedia digitale, possiamo cercare informazioni specifiche e scoprire argomenti correlati. Nella vita, la curiosità ci spinge a esplorare, a porre domande e a cercare risposte, portandoci a nuove scoperte e a una maggiore consapevolezza.

Interconnessione. Collegamenti tra esperienze. Le enciclopedie digitali utilizzano collegamenti ipertestuali per connettere argomenti correlati. Allo stesso modo, nella vita, le esperienze e le persone che incontriamo sono spesso interconnesse. Ogni scelta può influenzare il nostro percorso e collegarsi a eventi futuri.

Collaborazione e condivisione. Contributi collettivi. Le enciclopedie digitali sono il risultato di contributi diversi, dove ognuno può aggiungere la propria voce. Nella vita, le nostre esperienze sono arricchite dalle interazioni con gli altri. Collaboriamo, condividiamo e impariamo gli uni dagli altri, costruendo una rete di conoscenze e esperienze.

Imperfezione e revisione. Errori e correzioni: Le enciclopedie digitali possono contenere errori che vengono corretti nel tempo. Anche nella vita, commettiamo errori e impariamo da essi. La capacità di riflettere e correggere il nostro cammino è fondamentale per la crescita personale.

Paragonare la vita a un’enciclopedia digitale ci invita a riflettere sulla nostra esperienza come un viaggio di apprendimento continuo, ricco di scoperte, interconnessioni e opportunità di crescita. Ogni giorno rappresenta una nuova pagina da scrivere, un’opportunità per espandere la nostra conoscenza e arricchire la nostra storia personale.

C’è un rischio. Ma lo aveva segnalato anche Qohelet oltre duemila anni fa. Quindi c’è poco da temere e siamo arrivati fin qui. Sovraccarico informativo relativo. E’ vero che la facilità di accesso alle informazioni ha portato a un sovraccarico cognitivo. Le persone si trovano a gestire una quantità enorme di dati in tempo reale, il che può portare a una superficialità nella comprensione e nell’assimilazione delle informazioni.

Si chiama alterazione della linearità temporale. Con le comunicazioni istantanee e le interazioni sui social media, il confine tra passato, presente e futuro si è però assottigliato. Un messaggio inviato è simultaneamente presente sia per chi lo scrive che per chi lo riceve, alterando la nostra concezione tradizionale del tempo.

E’ cambiata la percezione dello spazio. Interconnessione delle informazioni. Le enciclopedie digitali utilizzano collegamenti ipertestuali per connettere argomenti correlati, facilitando l’esplorazione di informazioni in modo non lineare. Questo approccio ha trasformato la nostra esperienza di apprendimento, rendendola più interattiva e meno gerarchica rispetto ai modelli tradizionali.

La rappresentazione del sapere digitalizzato ha cambiato il modo in cui percepiamo e organizziamo le informazioni. La disponibilità di contenuti multimediali e la possibilità di esplorare argomenti attraverso vari formati (testo, video, audio) hanno reso il sapere più dinamico e meno statico.

Le enciclopedie digitali hanno trasformato la nostra percezione del tempo e dello spazio, promuovendo un accesso immediato e globale alle informazioni, alterando la linearità temporale e favorendo un approccio interattivo e interconnesso all’apprendimento. Questi cambiamenti hanno implicazioni profonde sulla nostra vita quotidiana, influenzando il modo in cui apprendiamo, comunichiamo e interagiamo con il mondo.

“Non cesseremo mai di esplorare

E la fine di tutte le nostre esplorazioni

Sarà arrivare dove siamo partiti

E conoscere il luogo per la prima volta.”

I versi citati di T.S. Eliot, tratti dalla sua opera poetica Four Quartets, esprimono un concetto profondo sul viaggio interiore dell’uomo e sul significato dell’esistenza. Il viaggio dell’esplorazione interiore. Eliot afferma che l’essere umano è sempre in uno stato di esplorazione e ricerca, spinto dalla curiosità di scoprire se stesso e il mondo che lo circonda.

Questo viaggio di scoperta non ha mai fine, è un processo continuo di apprendimento e crescita personale. Nonostante l’infinità dell’esplorazione, Eliot suggerisce che alla fine si arriva a un punto in cui si torna al punto di partenza. Questo non significa che non si è progrediti, ma piuttosto che si è compiuto un ciclo completo di crescita e maturazione. Conoscere il luogo per la prima volta. Tornando al punto di partenza, l’individuo acquisisce una nuova consapevolezza e comprensione del proprio percorso.

Ciò che prima era familiare e scontato, ora appare in una luce diversa, carico di significato e profondità. È come se si vedesse per la prima volta ciò che si era sempre avuto davanti agli occhi. I versi di Eliot esprimono la natura ciclica del viaggio interiore umano, fatto di esplorazione continua, ritorno alle origini e rinnovata comprensione di sé e del proprio cammino. È un invito a non smettere mai di cercare e imparare, sapendo che ogni fine è anche un nuovo inizio. Proprio come una enciclopedia digitale …

[image error]September 5, 2024

Un libro ogni trenta secondi? Troppi!

E’ vero che ogni trenta secondi viene pubblicato un libro? Qualcuno si è posto la domanda se ne vale la pena. Io penso di si, ma penso…

September 1, 2024

“Settembre, andiamo. E’ tempo di emigrare”.

Foto@angallo

Foto@angalloIl verso “Settembre, andiamo. È tempo di migrare” di Gabriele D’Annunzio, tratto dalla sua poesia “I pastori”, evoca un profondo senso di nostalgia e di cambiamento. Questa espressione, che segna l’inizio di settembre, non è solo un semplice invito a partire, ma rappresenta anche un momento di riflessione sul ciclo della vita e sulla transumanza, tradizione che D’Annunzio celebra attraverso la figura dei pastori abruzzesi.

Il verso incarna l’idea di movimento e di rinnovamento. L’imperativo “andiamo” suggerisce un’azione immediata, quasi un incitamento a lasciare il passato e abbracciare il futuro. “Migrare” implica un viaggio più profondo, una ricerca di un luogo più accogliente, riflettendo il desiderio di cambiamento e di esplorazione.

La poesia si apre con l’immagine dei pastori che lasciano gli stazzi per dirigersi verso il mare, simbolo di una vita che scorre e cambia. Questo movimento è accompagnato da un forte senso di nostalgia, poiché D’Annunzio si ricollega ai ricordi della sua infanzia in Abruzzo, un luogo che rappresenta le sue radici e la sua identità. La transumanza, che descrive, non è solo un atto fisico, ma anche un rito che segna il passaggio da una stagione all’altra, evocando sentimenti di appartenenza e di perdita.

Il verso finale, “Ah perché non son io cò miei pastori?”, esprime un desiderio di connessione con quella vita semplice e autentica, un contrasto con la sua esistenza attuale. D’Annunzio si sente un esiliato, lontano da quel mondo pastorale che rappresenta un ideale di pace e armonia con la natura. Questo sentimento di estraneità è comune a molti, specialmente in un periodo di transizione come settembre, quando si riflette sulle proprie scelte e si pianificano nuovi inizi.

Il pensiero del Vate ci invita a considerare il significato del cambiamento e della “migrazione”, non solo in senso fisico, ma anche emotivo e spirituale. Trasformazione e mutazione. Settembre diventa così un simbolo di nuove opportunità e di introspezione, un momento per rinnovare i nostri propositi e riconnetterci con le nostre radici.

L’esperienza esistenziale può essere paragonata a un “trasferimento” in diversi modi così come la transumanza segna il passaggio da una stagione all’altra, la vita umana è caratterizzata da fasi e transizioni. Nasciamo, cresciamo, ci spostiamo verso nuovi orizzonti, invecchiamo e infine scompariamo. Questi cambiamenti, come le migrazioni dei pastori, possono essere fonte di sfide ma anche di rinnovamento e crescita personale. Questa ricerca di “pascoli verdi” è parte integrante del viaggio esistenziale.

L’UNESCO riconosce la transumanza come patrimonio dell’umanità, sottolineando la sua importanza nel mantenere viva la tradizione e l’identità culturale. Un processo che implica un profondo legame con il territorio e l’ambiente, riflettendo un modello di vita che si adatta ai cambiamenti stagionali. Questo rapporto simbiotico tra uomo e natura contribuisce a costruire un’identità ecologica, in cui la comunità si percepisce come parte integrante del paesaggio.

Le pratiche legate alla transumanza, come la gestione dei pascoli e delle risorse naturali, sono espressioni di una cultura che valorizza la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, elementi che diventano parte dell’identità collettiva. Essendo un movimento stagionale, simboleggia anche le esperienze di migrazione e di adattamento. Le persone che migrano, sia per motivi economici che per ricerca di migliori condizioni di vita, vivono un processo di trasformazione dell’identità.

Ogni spostamento porta con sé nuove influenze, esperienze e interazioni, che arricchiscono l’identità personale e collettiva. La transumanza, quindi, diventa un modello, una metafora, per comprendere come le identità si formino e si trasformino nel tempo, attraverso l’incontro con l’altro e l’adattamento a nuovi contesti. Le celebrazioni legate alla transumanza, come le festività che segnano l’inizio e la fine della migrazione, sono momenti di aggregazione sociale che rafforzano il senso di comunità e identità.

Questi eventi non solo celebrano la tradizione, ma fungono anche da occasioni per trasmettere conoscenze e valori alle nuove generazioni, contribuendo così a mantenere viva l’identità culturale nel tempo. Settembre, come mese e stagione della vita, offre un quadro ricco per esplorare il concetto di identità, evidenziando come le pratiche culturali, le relazioni con l’ambiente e le esperienze di migrazione interagiscano per plasmare le identità individuali e collettive.

[image error]August 31, 2024

Idioglossia: una lingua che nessun’altra persona capisce tranne chi la parla

Corriere.it/sette/

Corriere.it/sette/

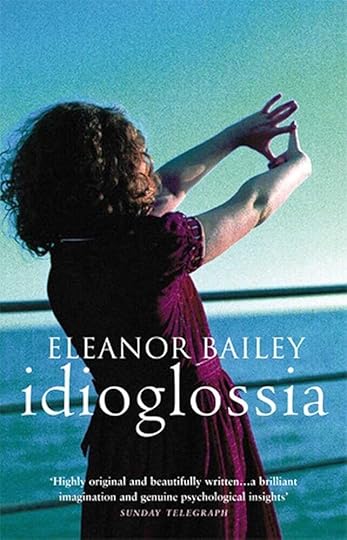

Esiste una lingua che nessun’altra persona parla o capisce tranne chi la parla? Si, esistono diversi casi ed esempi, sia nella vita pratica che in letteratura. Ci hanno anche scritto un romanzo e fatto un film su. Questo libro l’ho letto, porta lo stesso titolo, l’ho trovato interessante. Vedete la copertina qui sotto. E’ il romanzo dell’idioglossia, una lingua privata, un termine che indica un linguaggio idiosincratico inventato e parlato da una o due persone. Spesso si riferisce ai “linguaggi privati” dei bambini, in particolare dei gemelli, e può manifestarsi anche in bambini esposti a più lingue fin dalla nascita. Queste forme di comunicazione tendono a scomparire in età precoce, lasciando spazio all’uso di lingue più comuni.

L’etimo della parola “idioglossìa” deriva dalle radici greche:

ἴδιος (ídios), che significa “proprio”, “personale” o “unico”.

γλῶσσα (glōssa), che significa “lingua”.

-ία (-ia), un suffisso che indica una condizione o un processo.

Quindi, “idioglossia” letteralmente significa “lingua personale” o “lingua unica”, riferendosi a un linguaggio sviluppato e utilizzato da un individuo o da un piccolo gruppo di persone in modo esclusivo.

Lo scrittore inglese J.R.R. Tolkien è noto per essere stato un inventore di lingue. La sua passione per la linguistica e la filologia lo portò a creare diverse lingue artificiali per il suo universo fantasy di Arda, che include la Terra di Mezzo. Le lingue di Tolkien sono Quenya e Sindarin, lingue elfiche più conosciute. Sono state sviluppate con una grammatica e un lessico completi. Il Quenya è spesso descritto come una sorta di “Latino elfico” per la sua struttura e il suo uso formale, mentre il Sindarin è la lingua parlata dagli elfi della Terra di Mezzo.

Oltre al Quenya e al Sindarin, Tolkien creò il Khuzdul (la lingua dei nani), il Valarin (la lingua dei Valar), l’Adûnaico (la lingua di Númenor), e il Linguaggio Nero (la lingua di Mordor). In totale, si stima che abbia creato circa 20 lingue collegate al suo legendarium. Non solo inventò le lingue, ma anche sistemi di scrittura associati, come le Tengwar e le Cirth (rune), che furono utilizzate per scrivere queste lingue.

Tolkien creò una storia evolutiva per le sue lingue, partendo da radici comuni e sviluppando vocaboli attraverso mutazioni regolari, simili a quelle che si verificano nelle lingue naturali. Egli considerava l’invenzione di lingue come un “vizio segreto” e un aspetto fondamentale della sua creazione letteraria, che gli forniva spunti per le sue storie e contribuiva a rendere il suo mondo fantasy più realistico.

Potrebbe essere considerato in linea con l’ideoglossia. Ma alcuni studi lo ritengono un errore concettuale. L’idioglossia è un linguaggio privato, spesso incomprensibile per gli altri, che si sviluppa spontaneamente, in contesti di sviluppo o relazionali particolari. Le lingue costruite, invece, sono create consapevolmente da un individuo o da un gruppo, con regole grammaticali e vocabolario definiti, e spesso con uno scopo preciso, come la comunicazione in un’opera di fantascienza o la creazione di un linguaggio universale.

Vari scrittori inglesi, nel corso della storia della letteratura, hanno utilizzato e manipolato la lingua (inglese) per creare opere letterarie, ma non hanno inventato nuove lingue nel senso in cui si intende l’idioglossia o la creazione di lingue costruite. Possono aver creato dialetti fittizi o gerghi specifici all’interno delle loro opere, ma questi rimangono comunque basati sulla lingua inglese.

L’obiettivo di uno scrittore è comunicare idee, emozioni e storie attraverso la parola scritta. L’obiettivo di chi crea una lingua costruita può essere, invece, molto diverso: dalla semplice sperimentazione linguistica alla creazione di un mondo immaginario coerente. J.R.R. Tolkien ha creato lingue elfiche e orchesche per il suo mondo di Arda, ma queste sono lingue costruite con regole grammaticali e vocabolari complessi, ben lontane dall’idioglossia. George Orwell, nel suo romanzo “1984”, ha creato il “neolingua”, un linguaggio semplificato e manipolato politicamente, ma sempre basato sull’inglese.

Mentre chi scrive può utilizzare la lingua in modo creativo e inventivo, la creazione di un’idioglossia è un fenomeno molto diverso e spesso associato a contesti specifici di sviluppo o a disturbi del linguaggio. E’ un fenomeno linguistico legato a contesti di sviluppo e comunicazione personale, l’uso creativo della lingua da parte degli scrittori è un atto artistico che mira a coinvolgere e intrattenere il lettore. Entrambi i fenomeni offrono spunti interessanti per comprendere la complessità e la ricchezza del linguaggio umano. L’obbiettivo rimane lo stesso: condividere, comprendendosi.

IDIOGLOSSIA

[image error]

IDIOGLOSSIA

[image error]

August 30, 2024

Una microstoria mentale …

Foto@angallo

Foto@angalloGuardare una fotografia può stimolare una “microstoria mentale”, un processo in cui l’osservatore crea una narrazione personale a partire dall’immagine. Questo fenomeno è influenzato da vari fattori psicologici e soggettivi. Quando si osserva una fotografia, la lettura di essa è intrinsecamente soggettiva. Ogni individuo può interpretare l’immagine in modo diverso, influenzato dalle proprie esperienze, emozioni e contesto attuale. Questo significa che una stessa foto può evocare diverse storie e significati a seconda di chi la guarda.

Una tecnica utile per sviluppare una microstoria è la “fotografia mentale”, che implica diversi passaggi per analizzare e memorizzare dettagli dell’immagine. Questi passaggi includono l’osservazione globale, cioè guardare l’immagine per avere una visione d’insieme. Si divide mentalmente l’immagine in parti per facilitare l’analisi. L’attenzione ai dettagli è importante, osservare con cura gli elementi presenti in ciascuna sezione. Questa metodologia non solo aiuta a migliorare la memoria visiva, ma stimola anche la creatività e la narrazione personale. Così nasce la fototerapia e la narrazione visiva che rigenerano il ricordo.

La fotografia può così essere utilizzata anche come strumento terapeutico, permette agli individui di esplorare e comunicare le proprie esperienze interiori. Attraverso la possibile modifica delle immagini, ad esempio, una persona può esprimere desideri o sentimenti che non riesce a verbalizzare. In questo contesto, la fotografia diventa una metafora della propria vita e delle proprie emozioni.

Guardare una fotografia non è solo un atto di osservazione, ma un’opportunità per creare storie personali e riflessioni profonde. La combinazione di tecniche di osservazione e la consapevolezza della soggettività dell’interpretazione possono arricchire l’esperienza visiva, trasformando ogni immagine in un racconto unico. La fotografia può essere utilizzata anche come strumento di conoscenza di sé in vari modi, grazie alla sua capacità di evocare emozioni, riflessioni e narrazioni personali passate e confrontarle con quella del presente.

In contesti terapeutici facilita l’esplorazione dell’identità e delle emozioni. Questo processo aiuta a confrontarsi con le proprie identità e gli stati d’animo, consentendo una riflessione profonda su temi come l’accettazione e l’autostima. Le immagini fotografiche diventano anche catalizzatori per rievocare esperienze passate e sentimenti soppressi. La fotografia permette di rivivere il passato, riflettere sul presente e immaginare il futuro. Questo processo può portare a una maggiore consapevolezza di sé e a una comprensione più profonda delle proprie emozioni e valori.

Il processo di fotografare implica una dinamica di “dentro-fuori”, un atto di produzione e riproduzione che consente di elaborare vissuti e idee inconsce, trasformando la fotografia in una metafora del proprio processo conoscitivo. Ogni immagine diventa un simbolo della realtà personale, contribuendo a una comprensione più profonda di sé stessi e delle proprie relazioni con il mondo esterno.

Ecco, tutto questo mi fa suscitare questa immagine che ho fatto giorni ha. “Un luogo della mente” che abbraccia più di mezzo secolo e mi proietta ogni giorno verso il futuro. L’occasionale lettore si chiederà quali sono le storie, i ricordi e le sensazioni che caratterizzano questa microstoria personale. Non sono disposto a raccontarla. Spero che lui la sappia immaginare …

[image error]La vita è come un aforisma. Sei fortunato se la (lo) capisci

Foto@angallo

Foto@angalloLa vita può essere vista come una serie di brevi frasi o aforismi che racchiudono esperienze, insegnamenti e riflessioni. Ogni individuo vive la propria vita in modo unico, e così anche la comprensione degli eventi che ci circondano. Proprio come un aforisma, la vita può avere molteplici significati a seconda della prospettiva di chi la osserva.

Spesso, nella frenesia quotidiana, dimentichiamo di fermarci e riflettere su ciò che stiamo vivendo. Trovare il tempo per contemplare le esperienze può aiutarci a cogliere il messaggio nascosto dietro le situazioni. Ogni esperienza, positiva o negativa, porta con sé una lezione. Riconoscere queste lezioni è fondamentale per la crescita personale e per una vita più consapevole.

La fortuna di comprendere. Essere in grado di capire la vita come un aforisma richiede una certa dose di consapevolezza. È una fortuna poter vedere oltre le apparenze e scoprire il significato profondo delle esperienze. Apprezzare il momento. La vita è fugace e ogni attimo è prezioso. Riconoscere il valore di ogni momento è un modo per vivere in modo più autentico e significativo. La vita è un viaggio ricco di insegnamenti e scoperte. Essere in grado di “capire” il proprio aforisma personale è un dono che ci permette di vivere pienamente e di apprezzare ogni singolo attimo.

L’etimologia della parola “aforisma” deriva dal greco antico ἁφορισμός (aphorismós), che significa “definizione” o “distinzione”. Questo termine è composto da ἀπό (apo), che significa “da” o “lontano”, e ὁρίζειν (horizein), che significa “delimitare” o “definire”. In italiano, l’aforisma è una breve frase che esprime un principio, una verità o un concetto filosofico in modo conciso e incisivo. La sua funzione è quella di sintetizzare idee complesse in poche parole, rendendo il messaggio facilmente memorizzabile e riflettente.

L’Influenza degli aforismi sulla visione del mondo. Gli aforismi, con la loro capacità di sintetizzare concetti complessi in poche parole incisive, possono avere un impatto significativo sulla nostra visione del mondo. Stimolano la riflessione. Gli aforismi, grazie alla loro natura provocatoria e paradossale, ci spingono a riflettere più in profondità su idee e concetti che diamo per scontati.

Ci costringono a mettere in discussione le nostre convinzioni e a vedere le cose da una prospettiva diversa. Forniscono nuove lenti interpretative. Ogni aforisma offre una chiave di lettura particolare della realtà. Assimilando un aforisma, adottiamo una nuova lente interpretativa che ci permette di vedere il mondo in modo diverso. Questo arricchisce la nostra comprensione e ci apre a nuove possibilità di significato.

Guidano il comportamento. Gli aforismi spesso contengono insegnamenti morali o pratici che possono influenzare il nostro modo di agire. Quando facciamo nostri degli aforismi, essi diventano una sorta di bussola che orienta le nostre scelte e il nostro comportamento nella vita di tutti i giorni. Plasmano l’immaginazione. Molti aforismi sono formulati in modo metaforico e poetico. Assimilandoli, la nostra immaginazione viene stimolata a visualizzare le idee in essi contenute.

Questo processo creativo arricchisce la nostra capacità di pensare in modo originale e di vedere il mondo con occhi nuovi. Forniscono conforto e ispirazione. Alcuni aforismi hanno il potere di confortarci nei momenti difficili o di ispirarci a perseguire i nostri sogni. Diventano come dei fari che illuminano il nostro cammino e ci danno la forza di andare avanti nonostante le sfide.

Gli aforismi sono come piccoli semi che, piantati nella nostra mente, possono germogliare e dare vita a una visione del mondo più profonda, originale e significativa. Imparare a coltivarli e a farne tesoro è un’abilità preziosa per chiunque voglia arricchire la propria esistenza e il proprio modo di rapportarsi alla realtà.

Aforisma sulla vita. “La vita è un viaggio, non una destinazione.” — Ralph Waldo Emerson. Questo aforisma ci invita a concentrarci sulle esperienze e sulle lezioni che apprendiamo lungo il cammino, piuttosto che focalizzarci esclusivamente sugli obiettivi finali. Ogni passo, ogni incontro e ogni sfida contribuiscono a formare il nostro percorso e la nostra identità. Ecco alcuni degli aforismi più celebri sulla vita, che offrono spunti di riflessione e ispirazione:

“La vita è bellezza, ammirala.” — Madre Teresa di Calcutta

“La vita è una sfida, affrontala.” — Madre Teresa di Calcutta

“I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché.” — Mark Twain

“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.” — James Joyce

“Non v’è rimedio per la nascita e la morte, salvo godersi l’intervallo.” — Arthur Schopenhauer

“Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire.” — Marie Curie

“Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.” — Madre Teresa di Calcutta

“La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.” — Arthur Schopenhauer

Definire cosa sia l’aforisma è una definizione al quadrato, un aforisma impossibile. La medicina dell’uomo, questa è l’essenza dell’aforisma. Noi la scopriamo nell’eredità di Ippocrate, che alla indagine sulle cause naturali della malattia univa una partecipazione umana di straordinaria intensità. E la ritroviamo non solo nella rinascita medioevale del genere aforistico, ma anche nel corso sinuoso e sorprendente della sua storia, fino a trasformarsi poi in un delta dalle sterminate ramificazioni.

Eppure, sempre, pur nelle sue imprevedibili metamorfosi, l’aforisma resta un aiuto che l’uomo offre ad un altro uomo, una guida per evitare l’errore o porvi rimedio, il conforto che l’esperienza può dare a chi deve ancora affrontarla.

La radice della parola aforisma è la stessa di orizzonte. Il verbo greco “horizo” significa “delimitare”. Orizzonte è all’origine il cerchio che si apre allo sguardo. Francesco da Buti, commentatore trecentesco di Dante, ci offre una definizione più precisa: “L’orizzonte è circulo terminativo de la nostra vista”. Non meno preciso è il Tasso nel “Mondo creato”: “Quel che terminò l’umana vista / ne i tenebrosi e lucidi confini / orizonte fu detto”. Leopardi introduce nell’Infinito una siepe che “da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”.

Qui il limite ultimo viene cancellato da un limite più vicino, così che si aprono al pensiero interminati spazi e sovrumani silenzi e profondissima quiete. L’orizzonte diventa quello che non sarà mai, illimitato, il contrario di ciò che significa “horizo”. Perchè l’orizzonte della siepe dilata all’infinito l’orizzonte interiore: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”. L’orizzonte della poesia comincia dove finisce quello dell’aforisma, in cui sguardo e limite, centro e circonferenza sono sempre in rapporto.

L’aforisma è una riflessione. Presenta pertanto alcune caratteristiche: è in primo luogo il frutto di un ripiegamento della mente su se stessa, di uno sguardo a ritroso. E’ da questa investigazione del passato che nasce la frase aforistica, rivolta al presente e al futuro. L’aforisma sollecita il pensiero, sprona nuove azioni e riflessioni. Forse è per questo che di norma si parla di aforismi e non di aforismi. Ogni aforisma chiede nuovi aforismi, successivi sviluppi del pensiero.

Gli aforismi, afferma Bacone, “poichè rappresentano una conoscenza discontinua, invitano a indagare ulteriormente, mentre i sistemi, secondo la parvenza di un totale, rassicurano gli uomini come se essi fossero al culmine della conoscenza”. L’aforisma è dunque imperfetto e non rassicura; mobilita e apre alla ricerca e al dialogo. Sta al lettore accettare la provocazione o respingerla. L’aforisma non è uguale in tutti i secoli. Ha nomi, temi e forme diverse nel corso dei secoli.

Di tutti gli aforismi che ho avuto la possibilità di leggere finora, mi è piaciuto uno di Gerardo Bufalino. Eccolo: “E’ proprio dell’aforisma enunciare verità che sembrano menzogne e menzogne che sembrano verità”. E’ proprio il caso di dire che la vita mi sembra proprio un aforisma.

[image error]August 28, 2024

Seguaci & followers: “cogitare” non sempre è “essere”

La parola "seguace" deriva dal latino "sequax", a sua volta derivato dal verbo "sequi", che significa "seguire". Questo etimo indica che un seguace è una persona che segue o aderisce all’opinione o al pensiero di qualcun altro. In un certo senso, i moderni "followers" sui social media possono essere visti come gli antichi "seguaci" nel senso più tradizionale del termine. Entrambi i termini indicano persone che si interessano alle attività, alle idee o ai contenuti di qualcun altro e che li seguono o li sostengono. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra i due contesti.

I seguaci antichi spesso si riferivano a discepoli o sostenitori di una persona, un movimento o un’idea in un contesto più fisico e sociale. I followers moderni, invece, sono prevalentemente associati ai social media, dove le interazioni sono digitali. Quelli antichi avevano un rapporto più diretto e personale con la persona o l’idea che seguivano. I followers moderni, invece, possono avere un rapporto più superficiale, limitato a interazioni online come like, commenti e condivisioni. La scala è molto diversa. I seguaci antichi erano generalmente un gruppo più ristretto e selezionato, mentre i followers moderni possono essere migliaia o addirittura milioni di persone.

Nonostante queste differenze, l'idea di base di seguire o sostenere qualcuno o qualcosa rimane una costante. La tecnologia ha profondamente influenzato i moderni followers in diversi modi, sia positivi che negativi. Ha reso possibile per le persone connettersi con altri individui su scala globale, superando barriere geografiche e culturali. Ciò ha permesso ai followers di seguire e interagire con persone, influencer e marchi da tutto il mondo.

I social media hanno creato nuove forme di interazione che permettono di esprimere sostegno o interesse in modo rapido e facile. Tuttavia, queste interazioni digitali possono anche ridurre la qualità delle relazioni, trasformandole in semplici connessioni piuttosto che in relazioni profonde.

La tecnologia ha anche creato nuove dinamiche di influenza, dove gli influencers con milioni di followers possono esercitare un impatto significativo sulle opinioni e i comportamenti dei loro seguaci. Questo può portare a rischi di manipolazione e disuguaglianza, specialmente quando si tratta di temi politici o sensibili.

L’uso eccessivo della tecnologia può contribuire a creare problemi come la dipendenza, l’isolamento sociale e il malessere psicologico. I giovani, in particolare, sono vulnerabili, possono sfociare in malattie psichiatriche come la depressione e l’ansia.È importante trovare un equilibrio nell’uso dei media per evitare gli effetti negativi.

La tecnologia può essere uno strumento utile per combattere la timidezza e facilitare le interazioni sociali, ma è cruciale utilizzarla in modo responsabile e consapevole. La gente interagisce e si relaziona, gode sia di opportunità di connessione globale che rischi di isolamento e manipolazione. Si illude di “cogitare”, ma non sempre garantisce il suo “essere”.

[image error]August 27, 2024

Basta una parola di quattro lettere: “enshittoscene”

Tutte le lingue hanno parole considerate volgari. Gli inglesi sono noti per avere nella loro lingua parole ritenute volgari, tutte espresse in quattro lettere. Bisogna intendersi per prima cosa sul termine “volgare”. Quand’è che una parola può essere considerata volgare? Dipende molto dal contesto, dalla cultura e dal periodo storico.

Generalmente, una parola è considerata volgare quando è offensiva. Insulta, umilia o disprezza qualcuno o qualcosa. È esplicita. Descrive in modo crudo atti sessuali o funzioni corporee. È tabù. Vìola norme sociali o religiose. È gergale. È tipica di un determinato gruppo sociale e può non essere compresa da tutti.

I fattori che influenzano la volgarità. Contesto. Una parola può essere innocua in un contesto e offensiva in un altro. Intenzione. L’intenzione di chi usa la parola può modificarne il significato. Cultura. Le norme sociali e culturali variano da paese a paese e da gruppo a gruppo. Periodo storico. Il significato delle parole cambia nel tempo.

Perché alcune parole sono considerate volgari? La volgarità spesso serve a esprimere emozioni forti. Rabbia, frustrazione, eccitazione. Creare un senso di appartenenza. Facendo parte di un gruppo che usa un linguaggio specifico. Sfidare le convenzioni sociali. Rompendo tabù e provocando reazioni.

È importante ricordare che la volgarità è soggettiva. Ciò che è volgare per una persona può non esserlo per un’altra. Il linguaggio evolve. Nuove parole entrano nel linguaggio comune e il significato di quelle esistenti può cambiare. Il contesto è fondamentale. Per capire se una parola è volgare bisogna sempre considerare il contesto in cui viene utilizzata. Ciò premesso intendo qui parlare di una di queste famose parole della lingua formate da solo quattro lettere.

Ha dato vita ad un derivato che descrive addirittura un’era geologica. Stiamo tutti vivendo l’enshittocene, un grande enshittening, in cui i servizi che contano per noi, su cui facciamo affidamento, si stanno trasformando in enormi mucchi di merda. È frustrante. È demoralizzante. È persino terrificante.

Penso che il quadro dell’enshittificazione, per spiegarlo, ha bisogno di molta strada. Bisogna spostarci fuori dal misterioso regno delle “grandi forze della storia” e nel mondo materiale di decisioni specifiche prese da persone nominate, decisioni che possiamo annullare e persone di cui possiamo conoscere gli indirizzi e le dimensioni del forcone con il quale prenderle.

L’enshittificazione nomina il problema e propone una soluzione. Non è solo un modo per dire “le cose stanno peggiorando”. Vediamo come funziona l’enshittificazione che nasce nello “enshittocene”. Un neologismo, una parola inventata di recente, che poggia sulla classica S*H*I*T e come tale ha una definizione precisa e universalmente accettata.

Il significato più comunemente attribuito all’enshittocene è quello di una satira o critica all’antropocene. L’antropocene è un’epoca geologica non ufficiale in cui l’attività umana ha avuto un impatto significativo sul pianeta, causando cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento su larga scala.

L’enshittocene, quindi, potrebbe essere inteso come un’esagerazione o una parodia di questa situazione, sottolineando gli aspetti più negativi e assurdi dell’impatto umano sull’ambiente. Il termine “enshittocene” (che potrebbe essere tradotto approssimativamente come “merdoscene”) suggerisce un’idea di degrado, sporcizia e disordine causati dall’umanità.

È importante notare che l’enshittocene non è un termine scientifico e non ha un uso diffuso al di fuori di alcuni contesti specifici. Viene spesso utilizzato in ambito artistico, letterario o in discussioni informali su temi ambientali e sociali. Rappresenta un modo provocatorio e ironico per riflettere sulla crisi ambientale e sull’impatto distruttivo dell’uomo sul pianeta.

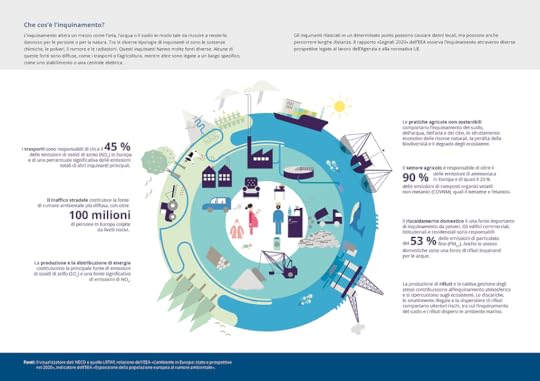

L’immagine perfetta per descrivere l’enshittocene è un po’ difficile da trovare, dato che è un concetto relativamente nuovo e non esiste un’iconografia consolidata. Tuttavia, possiamo provare a creare un’immagine che ne catturi l’essenza.Ecco alcune idee che potremmo combinare per creare un’immagine evocativa:

Un pianeta Terra soffocato dalla plastica. Questo potrebbe rappresentare l’inquinamento e la sovrabbondanza di rifiuti che caratterizzano l’epoca attuale. Un paesaggio urbano post-apocalittico. Edifici abbandonati, strade desolate e un cielo grigio potrebbero simboleggiare le conseguenze dell’urbanizzazione incontrollata e dello sfruttamento delle risorse.

Animali estinti o in pericolo di estinzione.

Questa immagine potrebbe rappresentare la perdita di biodiversità causata dall’attività umana. Un essere umano che inquina l’ambiente. Ecco la parola chiave: inquinamento. L’Agenzia Europea per l’Ambiente l’ha sintetizzato nella immagine che correda questo post. Tutto nasce da quella famosa e fumosa parola fatta di quattro lettere … S.H.I.T.

[image error]August 26, 2024

Il bello, il brutto e il cattivo: il Vesuvio

Foto@angallo

Foto@angalloIl nome “Vesuvio” ha diverse origini e interpretazioni etimologiche, che riflettono la sua storia e il suo significato culturale. Una delle spiegazioni più diffuse è che il nome derivi dal latino “Vesuvius”. Alcuni studiosi suggeriscono che possa avere radici indoeuropee, in particolare legate alla parola “vesu”, che significa “fuoco” o “scintilla” in alcune lingue antiche. Altri sostengono che il nome possa derivare dall’espressione latina “Vae Suis”, che si traduce in “Guai ai suoi”, in riferimento ai disastri causati dalle eruzioni vulcaniche.

Il Vesuvio è anche associato a figure mitologiche. Si crede che fosse consacrato all’eroe greco Ercole, e che la città di Ercolano, situata ai suoi piedi, ne porti il nome. Inoltre, il vulcano è stato descritto come dimora di divinità e come luogo di punizione per i Giganti, secondo alcune leggende popolari. Il Vesuvio è stato interpretato in vari modi nel corso dei secoli, da simbolo di bellezza e fertilità a rappresentazione della collera divina, specialmente dopo l’eruzione catastrofica del 79 d.C. che distrusse Pompei ed Ercolano.

Questa dualità ha alimentato miti e storie locali, rendendo il Vesuvio un elemento centrale della cultura napoletana. Un nome intriso di storia, mitologia e significato culturale, riflettendo la complessità di questo vulcano iconico e la sua importanza per la regione circostante. Un vulcano con una valenza universale. Alla radice di questo nome c’è quello che è il principale interprete di questa rappresentazione, il “fuoco”, non sembra essere un caso.

Matilde Serao raccontò di un giovane focoso di nome Vesuvio che si innamorò della giovane e pudica Capri. Ma sappiamo bene che è solo una favola. La verità è che “lui”, il leopardiano “Sterminator Vesevo” significava “fuoco” in sanscrito “vasu“, in latino “vescia“, “favilla o scintilla”, “Vesbio”, condottiero dei Pelasgi, un popolo del mare che governava queste terre ben prima dell’avvento dei Greci. Ci fu, addirittura, un sacerdote chiamato Camillo Tutini, seguace di Masaniello, che stravolse l’etimologia in occasione di un’eruzione. Egli volle prendere l’accadimento eruttivo come un incitamento a ribellarsi agli oppressori spagnoli e ricondusse il nome del vulcano alla frase latina “vae suis” (“guai ai suoi”).

Altre interpretazioni come “Maevius” (“Mordace”), “Maeulus” (“Beffardo”) e, addirittura, “Lesbius” (“Osceno”) concorrono a fare di questo vulcano, ancora attivo, è bene ricordarlo, un vero “mostro”. Comunque sia, i Campani di oggi hanno creato anche un “Vesuvio buono” per esorcizzarlo e ne hanno fatto un centro commerciale a Nola, quasi ai suoi piedi. Il Vesuvio: Il bello, il brutto e il cattivo.

[image error]August 25, 2024

Il pianeta Terra è “invaso” da se stesso: “overtourism”

Una delle parole chiave dell’estate 2024 è “overtourism”, che si riferisce al fenomeno del sovraffollamento turistico. Questo termine descrive una situazione in cui il numero di turisti in una località supera la capacità di accoglienza, causando problemi economici, sociali e ambientali. La O.M.T, Organizzazione Mondiale del Turismo prevede che entro il 2030 il flusso di turisti supererà i 2 miliardi, evidenziando la crescita esponenziale di questo fenomeno.

L’overtourism non è solo un problema di affollamento; è legato anche a dinamiche più complesse come l’aumento dei costi abitativi nelle città turistiche. Ad esempio, a Barcellona, i prezzi delle case sono aumentati drasticamente, rendendo difficile per i residenti mantenere la propria abitazione. Questo fenomeno è spesso accompagnato da un turismo di tipo “mordi e fuggi”, dove i visitatori non si impegnano con la comunità locale, ma piuttosto consumano risorse senza lasciare un impatto positivo.

In Italia, il termine “overtourism” è stato accolto e utilizzato per descrivere le sfide che molte città affrontano a causa dell’eccessivo afflusso di turisti. È stato introdotto nel linguaggio comune nel 2017 e ha guadagnato popolarità, diventando sinonimo di una crisi che richiede soluzioni innovative e un maggiore protagonismo delle comunità locali per gestire l’impatto del turismo.

L’overtourism rappresenta un tema cruciale nel dibattito contemporaneo sul turismo sostenibile, richiedendo un approccio equilibrato che consideri sia le esigenze dei turisti che quelle delle comunità locali. Ridurre l’overtourism senza danneggiare l’economia locale è una sfida complessa che richiede un approccio strategico e multifocale. Ecco alcune misure chiave che possono essere adottate per ridurre l’overtourism:

Destagionalizzazione del turismo: Promuovere visite durante periodi meno affollati può aiutare a distribuire il flusso turistico nel tempo. Incentivare il turismo in bassa stagione permette di alleviare la pressione sulle infrastrutture e migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori.

Creazione di itinerari alternativi: Sviluppare percorsi turistici che includano attrazioni meno conosciute può ridurre la concentrazione di turisti in luoghi già saturi. Questo approccio non solo distribuisce il flusso, ma offre anche opportunità economiche a comunità meno visitate.

Regolamentazione dell’accesso alle aree più affollate: Implementare limiti al numero di visitatori in luoghi particolarmente vulnerabili può preservare l’integrità culturale e ambientale, garantendo al contempo un’esperienza di qualità per i turisti.

Educazione e sensibilizzazione: Informare i turisti sull’importanza di un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti delle comunità locali e dell’ambiente è fondamentale. Iniziative di educazione possono migliorare le interazioni tra turisti e residenti.

Coinvolgimento delle comunità locali: È essenziale che le comunità siano parte attiva nella pianificazione turistica. Coinvolgere i residenti nella creazione di esperienze turistiche può garantire che i benefici economici del turismo siano distribuiti equamente e che le loro esigenze siano rispettate.

Sviluppo di politiche turistiche sostenibili: Le amministrazioni locali devono adottare politiche che promuovano un turismo sostenibile, bilanciando le esigenze economiche con la protezione dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti. Ciò include la revisione delle normative sugli affitti brevi e la gestione dei flussi turistici.

Affrontare l’overtourism richiede un approccio integrato che consideri le esigenze di turisti e residenti. Implementando strategie che promuovono un turismo più sostenibile e responsabile, è possibile ridurre l’impatto negativo del sovraffollamento turistico, contribuendo al contempo alla vitalità economica delle comunità locali.

L’overtourism ha gravi conseguenze sociali sulle comunità locali, minando la loro qualità di vita e l’identità dei luoghi. Ecco alcuni degli impatti più significativi:

Aumento dei prezzi degli affitti e gentrificazione

L’afflusso massiccio di turisti e l’espansione di piattaforme come Airbnb portano a un aumento spropositato dei prezzi degli affitti nelle zone turistiche. Molti residenti non possono più permettersi di vivere nei loro quartieri, costretti a spostarsi in periferia o a lasciare la città. Questo fenomeno, noto come gentrificazione, cambia profondamente la composizione sociale delle comunità locali.

Perdita di autenticità e identità dei luoghi

I centri storici si trasformano in “parchi a tema” per turisti, con negozi locali sostituiti da catene internazionali e un’offerta commerciale orientata al turismo mordi e fuggi. Questo snatura l’identità dei quartieri, privandoli della loro autenticità e del senso di appartenenza dei residenti.

Conflitti tra turisti e residenti

La percezione di un turismo “di troppo” da parte degli abitanti genera tensioni e conflitti. I residenti si sentono invasi e devono adattare le proprie attività quotidiane ai flussi di visitatori. Proteste e manifestazioni contro l’overtourism sono sempre più frequenti nelle destinazioni più colpite.

Stress e disagio per i residenti

L’eccessiva pressione turistica causa stress e disagio psicologico per i residenti. Sentirsi estranei nella propria città, non poter più godere degli spazi pubblici e subire disagi come traffico e rumore ha un impatto negativo sul benessere e sulla qualità della vita.

Perdita di coesione sociale

L’overtourism può indebolire il tessuto sociale delle comunità locali. La sostituzione di residenti con turisti e il cambiamento della composizione sociale dei quartieri rendono più difficile mantenere legami e relazioni di vicinato. Questo indebolisce il senso di comunità e la coesione sociale.

L’overtourism mina profondamente la sostenibilità sociale delle destinazioni turistiche, costringendo le comunità locali a subire gravi conseguenze sulla loro vita quotidiana e sulla loro identità. Una gestione più attenta e sostenibile del turismo è necessaria per preservare il benessere e la qualità della vita dei residenti.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers