Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 27

August 16, 2024

L’Uomo che ha cambiato il mondo?

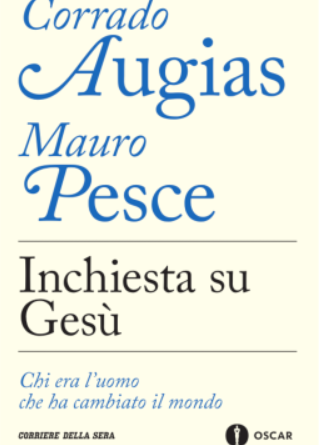

Il Libro

Il LibroMa com’era prima, allora, il mondo? Non lo si dice in questo prezioso libro che ho appena finito di leggere. A dire il vero, questo non è un libro da leggere, lo si dovrebbe studiare.

L’essere umano è la sintesi di tutti i misteri di cui è fatto il mondo. Intendiamoci, il mondo così come lo viviamo, pensiamo di conoscerlo e comprenderlo, è davvero incomprensibile.

Figurarsi poi se possiamo capire, conoscere e comprendere la venuta di un Uomo arrivato sulla Terra oltre duemila anni fa, non un uomo qualunque, bensì uno che si dice fosse il figlio del Creatore di tutto, mandato da Lui, per una ragione ben precisa: la redenzione e la salvezza.

Vasto programma, a quel tempo. Ancora in agenda oggi, a distanza di millenni. Mi rendo conto che la piega che sta prendendo la scrittura di questo post è urticante. Gli autori Corrado Augias e Mauro Pesce non sono due semplici scrittori che si sono cimentati in questo arduo e difficile compito.

Un libro scritto una ventina di anni fa, ripubblicato insieme alla Storia del Cristianesimo, fa sempre cassa. L’argomento provoca e stimola ormai da secoli. Quando fu fatto il mondo, era tutto un giardino, detto paradiso terrestre, perchè del pianeta chiamato Terra.

Ma, a dire il vero, il tutto doveva essere dell’universo. Oggi lo chiamiamo Multiverso, una serie di universi che si estendono all’infinito. Quindi un giardino multiverso dove tutto era perfetto nel Verbo , perchè il Verbo era con Lui. Poi successe quello che tutti sappiamo.

Lui, il Creatore, li aveva fatti, Adamo ed Eva, li aveva creati, ma sapeva bene che avrebbero mentito e tradito la sua fiducia. E questo è il primo, iniziale mistero. Li cacciò, perciò, dal Multiverso Paradiso Terrestre e li punì privandoli della eternità.

Quel mondo perfetto finì. Erano destinati a morire, dannati dal loro peccato. Ma poi Lui ne ebbe pietà. Altro mistero. Decise di mandare proprio su quel pianeta chiamato Terra, suo Figlio. Per salvarli, si sarebbe sacrificato per loro, se lo avessero seguito, pur sapendo che lo avrebbero ancora una volta tradito e lo avrebbero crocifisso.

Da qui succede tutta una serie di inspiegabili misteri. A distanza di tanto tempo siamo sempre punto e daccapo. Il mondo non è affatto cambiato, anzi, duemila anni di storia dimostrano che è, forse, peggiorato. La fatica del Figlio del Padre è stata del tutto inutile.

Questo è quanto, nella mia grande ignoranza, ho capito. Leggendo questo libro ne ho avuto la conferma. A questo libro seguirà nei prossimi giorni la storia del Cristianesimo. Non mi aspetto molto, lo confesso.

So bene che il grande, grandissimo intellettuale Corrado Augias non crede, non so come si definisce, se ateo, non credente, irreligioso o miscredente. Eppure, sull’argomento, scrive da maestro. Milioni di persone comprano i suoi libri, senza capire granchè.

Lui scrive che l’uomo chiamato Gesù Cristo ha cambiato il mondo. Non è vero. Il mondo continua a girare, ma non è cambiato. Rimane come prima della caduta dei nostri progenitori. Nonostante la venuta del Figlio del Creatore e la sua crudele scomparsa, questo mondo multiverso non è cambiato.

L’inchiesta su Gesù è un tema affascinante e complesso che ha attratto studiosi, teologi e persone comuni per secoli. La figura di Gesù, un ebreo vissuto in Palestina nel I secolo d.C., ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia dell’umanità, dando origine al cristianesimo, una delle religioni più diffuse al mondo. Chi era Gesù? Questa domanda, apparentemente semplice, cela una moltitudine di sfaccettature e interpretazioni. Un uomo storico.

Gesù era innanzitutto un uomo reale, nato in un contesto storico e sociale preciso. Le fonti storiche, seppur limitate, ci offrono una base per ricostruire alcuni aspetti della sua vita, della sua predicazione e della sua morte. Un profeta. Gesù si presentava come un profeta, un inviato di Dio, chiamato a portare un messaggio di rinnovamento e di salvezza. Le sue parole, raccolte nei Vangeli, sono ancora oggi oggetto di studio e riflessione.

Il fondatore del cristianesimo. Con la sua predicazione e la sua morte in croce, Gesù ha dato origine a un nuovo movimento religioso che si è diffuso in tutto l’impero romano e oltre. Una figura simbolica. Nel corso dei secoli, Gesù è diventato un simbolo, interpretato e rappresentato in modi diversi a seconda delle culture e delle epoche. Gesù ha davvero cambiato il mondo? Un messaggio universale. Il messaggio incentrato sull’amore per Dio e per il prossimo, ha un carattere universale che trascende le barriere culturali e sociali.

Una nuova etica. Gesù ha proposto una nuova etica, basata sulla compassione, il perdono e la giustizia, che ha influenzato profondamente la storia dell’Occidente. La speranza nella vita eterna. La promessa di una vita eterna ha offerto conforto e speranza a milioni di persone nel corso dei secoli. Una comunità di credenti. La comunità cristiana, nata attorno alla figura di Gesù, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà occidentale.

Cosa possiamo imparare da Gesù oggi? L’importanza dei valori. Il messaggio di Gesù ci invita a riflettere sui valori fondamentali della vita, come l’amore, la giustizia e la compassione. La necessità del cambiamento. Gesù ci insegna che il cambiamento è possibile e che ciascuno di noi può contribuire a rendere il mondo un posto migliore. La speranza nel futuro. Anche di fronte alle difficoltà, la fede in un futuro migliore ci dà la forza di andare avanti. Un vasto programma ancora da attuare.

I Vangeli sono i testi fondamentali del cristianesimo, che raccontano la vita e le opere di Gesù. Le lettere di San Paolo sono una raccolta di epistole scritte dall’apostolo Paolo, uno dei primi discepoli di Gesù, che hanno contribuito a definire la dottrina cristiana. Le opere dei Padri della Chiesa furono i primi teologi cristiani, che hanno elaborato le prime interpretazioni del messaggio di Gesù.

La figura storica di Gesù. Chi erano i suoi contemporanei? Quali erano le circostanze storiche in cui visse? Il suo messaggio. Quali sono i temi principali della sua predicazione? Come sono stati interpretati nel corso dei secoli? L’impatto del cristianesimo sulla storia. Come si è diffuso il cristianesimo? Quali sono state le sue conseguenze sulla società e sulla cultura? Le diverse interpretazioni di Gesù. Come viene rappresentato l’uomo Gesù nelle diverse religioni e culture? Interrogativi che restano, in attesa del cambiamento. Corrado Augias fa le domande. Mauro Pesce dà le risposte.

Ma il mondo non credo sia cambiato, nonostante il nostro Credo.[image error]

August 14, 2024

L’uomo nuovo in un mondo nuovo

Foto@angallo

Foto@angallo“L’uomo dell’avvenire dovrà essere fornito di un cervello e di un sistema nervoso del tutto diversi da quelli di cui disponiamo noi, esseri ancora tradizionali, copernicani classici.” Questo pensiero viene attribuito a Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975. A distanza di mezzo secolo, la intuizione di Montale trova sempre più conferma. Se siamo andati oltre il “1984" di George Orwell e arrivati a vedere realizzato il “Mondo Nuovo” di Aldous Huxley, mi sembra possibile e anche comprensibile la realtà di un “uomo nuovo”. Lo sarà, ovviamente, solamente se avrà un cervello diverso da quei cervelli che fino ad ora, ventunesimo secolo, abbiamo conosciuto. Sta per accadere qualcosa che nemmeno Qoelet avrebbe potuto prevedere.

Il cervello umano, nonostante le differenze strutturali minime tra uomini e donne, è destinato a subire profonde trasformazioni nel futuro. Mentre il “software” cerebrale, ovvero la risposta agli stimoli esterni durante lo sviluppo, è già diverso tra i sessi, è probabile che l’evoluzione verso la quale l’umanità sta viaggiando, porti a cambiamenti ancora più radicali.

Facciamo alcune ipotesi: maggiore plasticità e capacità di adattamento del sistema nervoso, grazie a un aumento della neurogenesi adulta e della capacità di formare nuove connessioni tra neuroni.

Potenziamento di funzioni cognitive specifiche, come l’elaborazione del linguaggio o l’orientamento spaziale, attraverso modifiche anatomiche e funzionali mirate.

Sviluppo di nuove aree cerebrali o di connessioni tra regioni finora separate, per gestire compiti cognitivi complessi o acquisire nuove abilità.

Maggiore resistenza a malattie neurodegenerative e disturbi mentali, attraverso meccanismi di neuroprotezione e riparazione più efficienti.

Questi cambiamenti potrebbero essere guidati da fattori genetici, epigenetici, ambientali e culturali, in un intreccio complesso. L’uomo del futuro avrà quindi un cervello e un sistema nervoso profondamente diversi, più adatti alle sfide di un mondo in continua evoluzione. Il tutto si potrebbe manifestare in vari modi verificando le cose di ogni giorno nei comportamenti degli esseri umani.

Entro il 2050, si prevede un aumento delle dimensioni cerebrali e un miglioramento delle capacità cognitive grazie a tecnologie come protesi e stimolazione elettrica. Inoltre, il cervello continuerà a cambiare attraverso la neurogenesi e la formazione di nuove sinapsi, adattandosi alle nuove sfide ambientali e tecnologiche. Tuttavia, l’uso crescente della tecnologia potrebbe anche portare a una riduzione delle dimensioni cerebrali e a cambiamenti morfologici, influenzando la nostra intelligenza e interazioni sociali. Le tecnologie che potrebbero aumentare la capacità del cervello umano includono:

Chip cerebrali: Dispositivi impiantabili per migliorare la memoria e le funzioni cognitive, già in fase di sperimentazione per pazienti con danni cerebrali.

Giochi digitali: Programmi di allenamento cognitivo che migliorano l’attenzione e le capacità decisionali, sfruttando la neuroplasticità.

Realtà aumentata e virtuale: Tecnologie che possono potenziare l’apprendimento e le interazioni sociali, stimolando aree cerebrali specifiche.

Queste innovazioni potrebbero trasformare le nostre capacità cognitive e la nostra interazione con il mondo. Alla mia età mi godo lo spettacolo quotidiano di questo processo. Non un semplice, comune cambiamento, ma una vera e propria mutazione.

L’altra mattina, al bar, quando chiesto alla bella ragazza del bancone di un ultra moderno bar un cornetto integrale e un ginseng, con un invitante, malizioso sorriso ha ripetuto la richiesta come un automa. Mi sono meravigliato, pensavo che volesse prendermi in giro, ma poi mi sono accorto che parlava al microfono sul filo della cuffia che aveva tra i capelli. Era in collegamento con il laboratorio interno al quale comunicava la richiesta. Mi ha chiesto se lo volevo semplice o farcito con miele, frutti di bosco o altro. Sorpreso, ho balbettato che lo desideravo al miele. Dopo un attimo, qualcuno dall’interno, è comparso un braccio mobile da automa che mi ha servito su piatto il cornetto insieme al ginseng.

Ditemi voi se questa non è mutazione. Può sembrare un fatto banale, ma non lo è. Volete un altro esempio? L’altro giorno la mia compagnia assicurativa, per un tamponamento auto che ho subito, mi ha inviato un link al cellulare per verificare l’incidente e aprire la pratica prevista. Cliccando al link sono stato guidato a fare tutte le foto richieste per provare l’incidente. In tempo reale, le ho inviato e la perizia fotografica digitale ha sostituito il perito tecnico umano. Dai link attivi ai chip, il passo è breve. Avremo presto la conferma della mutazione dell’essere umano.

Stamani nelle pagine di cronaca la parola chiave è: INTERSEX. Il termine si riferisce a persone con variazioni innate nelle caratteristiche sessuali che non rientrano nelle categorie tradizionali di maschio o femmina. Queste variazioni possono coinvolgere cromosomi, ormoni, genitali e organi riproduttivi.

Attualmente, "intersex" è un termine ombrello che include diverse condizioni, come le Variazioni delle Caratteristiche del Sesso (VCS) e i Disordini dello Sviluppo Sessuale (DSD). Arrivati a questo punto mi fermo e mi limito a segnalare altre variazioni che segnalano il cambiamento verso una vera mutazione genetica. Il passo sembra essere davvero breve se si considera che il tentativo, la speranza, l’illusione, chiamatela come volete, di creare l’essere umano artificiale è davvero vicina.

Notate bene, non ho detto l’uomo ma l’essere umano, visto e considerato che la parola INTERSEX si riferisce a persone con variazioni innate nelle caratteristiche sessuali che non rientrano nelle categorie tradizionali di maschio o femmina. Queste variazioni possono coinvolgere cromosomi, ormoni, genitali e organi riproduttivi. In passato, il termine "ermafrodita" era usato, ma è ormai considerato stigmatizzante e fuorviante.

Attualmente, INTERSEX è un termine ombrello che include diverse condizioni e variazioni. Una fase intermedia, di passaggio, un cambiamento che diventa mutazione. Recenti progressi nella genetica per la creazione di un "uomo artificiale" includono:

Editing Genomico con CRISPR: Questa tecnologia consente modifiche precise del DNA, aprendo la strada a potenziali interventi su caratteristiche umane.

Geni Sintetici: Ricercatori stanno sviluppando geni completamente nuovi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, permettendo la creazione di proteine con funzioni specifiche.

Biologia Sintetica: Si sta lavorando alla costruzione di organismi artificiali utilizzando componenti biologici progettati in laboratorio, che potrebbero portare a forme di vita completamente nuove.

Questi sviluppi sollevano importanti questioni etiche e pratiche. Non solo un mondo nuovo, ma un uomo nuovo. Chi vivrà, vedrà.

[image error]August 12, 2024

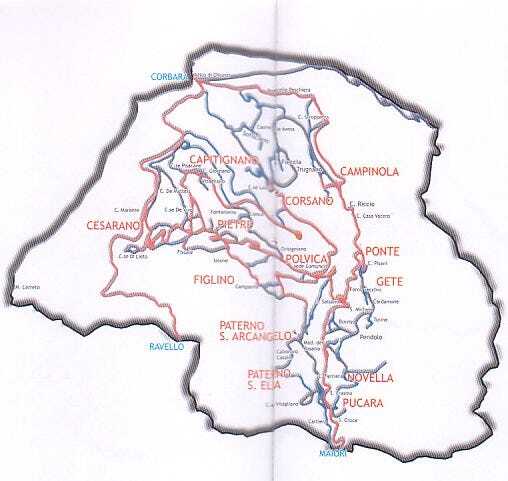

“Formichelle” di ieri, “formichelle” di oggi nella Valle di Tramonti

L’ultima “formichella” della Valle di Tramonti (Foto@angallo)

L’ultima “formichella” della Valle di Tramonti (Foto@angallo)Le “formichelle” di Tramonti si riferiscono a un antico sentiero, noto come “Sentiero delle Formichelle”. E’ un tributo a quelle donne che, nel corso dei secoli, hanno trasportato pesanti ceste di limoni dai terrazzamenti della zona fino alle località costiere di Maiori e Minori. Queste donne, chiamate “formichelle” per la loro laboriosità e dedizione, affrontavano il difficile percorso montano per consegnare i limoni, un prodotto locale di grande valore.

Il sentiero si snoda attraverso paesaggi panoramici e storiche mulattiere, coprendo un percorso di circa 8 chilometri, con una durata di circa 4–5 ore. Durante l’escursione, i partecipanti possono esplorare la storia e la cultura della zona, visitando chiese, antichi borghi e giardini di limoni, fino a raggiungere il mare. Il sentiero è diventato un’attrazione turistica popolare, con escursioni guidate che terminano in una dolce pausa presso il bistrot di Sal De Riso, dove è possibile gustare dolci ispirati a questa tradizione, come la “Delizia al limone” e il dolce “Sentiero delle Formichelle”.

In un’epoca social come la nostra, il sentiero è un percorso di memoria. Alla maniera “proustiana”, è diventato anche una idea letteraria per opera di una giovane e brillante scrittrice di origine non locale, bensì siciliana: Alessia Castellini. Ho avuto già occasione di scrivere di questo libro qui su MEDIUM, per fatto personale, per così dire, a pochi giorni dalla pubblicazione. Lo faccio ancora una volta, dopo di avere avuto il piacere di assistere alla cerimonia della presentazione in loco del libro.

A poca distanza da Polvica, la frazione “capitale” del Comune dove sono nato, nel borgo di Novella, trascorro gran parte del miei giorni insieme a mia moglie. Sull’altro lato della Valle, che dal Valico di Chiunzi conduce al mare di Maiori, davanti all’’antica Chiesa di Sant’Elia a Paterno, inizia il sentiero che porta il nome delle “formichelle”.

Nella foto che correda questo post, l’Autrice del libro, il Sindaco di Tramonti e gli organizzatori dell’evento rendono omaggio a chi sopravvive alla sua straordinaria esperienza di vita: l’ultima “formichella”. Pochi giorni dopo l’annuncio in rete del libro, Amazon mi aveva fatto avere due copie dell’opera. In occasione dell’incontro con l’Autrice, mia moglie si è fatta dedicare la sua copia. Io, invece, ho preferito proporre alla scrittrice Castellini alcune considerazioni alle quali ha cortesemente risposto.

Le ho chiesto cosa resta dei temi e dei problemi che solleva nel suo libro per i giovani di questa Valle, del significato che racconta le vicende vere o immaginate dell’ultima “formichella”, e qual’è il messaggio che lascia ad essi. Sono temi, argomenti e problemi che anche io, da tramontino nato, mi sono posto e ho proposto, ormai quasi un ventennio fa. Per conservare la memoria dei luoghi infatti, scrissi un libro per favorire il restauro della Chiesa di San Bartolomeo di Novella.

Una delle Chiese che don Emilio D’Antuono, mitico parroco di questi luoghi regge, ormai da molti anni, insieme a quella di Sant’Elia profeta. L’occasione era quella di proporre non soltanto “Un’idea di vita. Una Chiesa e un Villaggio da salvare”, come dal titolo del libro, ma anche l’idea di un futuro diverso e migliore per questa comunità. Si susseguono le amministrazioni, si rincorrono i programmi, si infittiscono le idee, tutto scorre e si trasforma.

Le “formichelle” le ricordo anche io. Non erano solo “formichelle” donne, ma anche uomini, quando partivano dalla frazione di Corsano, alla volta dei mercati di Pagani e Nocera con i loro “cuofani” carichi non solo di limoni ma anche di frutta, verso e oltre il Valico. Ben più dei km del sentiero turistico di oggi. Con mia Nonna Vincenza trascorrevo l’estate. Con un lungo viaggio in autobus, da Sarno a Pagani, con la Sita risalivo il Chiunzi, scendevo al bivio di Casa Salsano, raggiungevo Polvica e poi sempre a piedi andavo Corsano. Prima di me, mio Padre aveva fatto lo stesso percorso. Ma lui faceva il “sentiero” del Chiunzi, la scalata al valico per incontrare la sua metà del cielo.

Oggi altre “formichelle” scorrono lungo questa rete che collega i tredici villaggi. Un tempo fatta di ardite e faticose mulattiere, oggi rete di strade asfaltate sulle quali sfrecciano altre “formichelle” su due e quattro ruote. Ben presto voleranno i droni. La magica, iconica e letteraria descrizione che ne fece lo storico amalfitano Matteo Camera rimane nella memoria di chi la legge come come un documento del tempo perduto. Il libro di Alessia Castellini le ha riportate in vita. Onore a lei, tutti in fuga verso Maiori, ad majora!

U

NIDEADIVITA INTERNET ARCHIVE

[image error]

U

NIDEADIVITA INTERNET ARCHIVE

[image error]

August 10, 2024

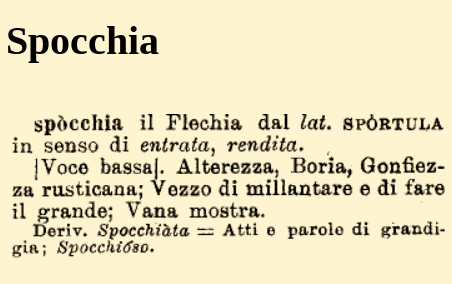

L’insostenibile leggerezza della parola: “spocchia”

Etimo.it

Etimo.it

Viviamo in un’epoca “social” che per sua identità porta alla “spocchia”. Non sapete cos’è? Quando fu scritto questo dizionario, che vi propongo qui nel post per una definizione, il mondo non era ancora “social”. Oggi la “spocchia” la trovi dappertutto. Non per questo è nata con la “tuttologia”. Siamo tutti “tuttologhi” e quindi “spocchiosi”. Ci illudiamo di sapere tutto, su tutti.

La parola è un sostantivo femminile che indica un atteggiamento caratterizzato da presunzione e senso di superiorità. Il termine è utilizzato per descrivere una persona che si comporta in modo altezzoso e pieno di sussiego, mostrando disprezzo o scarso interesse verso le capacità altrui.

L’etimologia è incerta, ma alcuni studiosi suggeriscono una possibile derivazione dal latino “sportula”, che significa “dono” o “entrata”, sebbene questa connessione non sia definitiva. La parola è attestata nella lingua italiana dal XVIII secolo, evidenziando un uso che si è consolidato nel tempo. Altri la fanno risalire al dialetto veneziano.

Nel corso della sua storia, “spocchia” ha mantenuto un significato piuttosto costante. È spesso associata a comportamenti di vanità e arroganza, e viene utilizzata in contesti letterari e colloquiali. Ad esempio, Giovanni Pascoli e Guido Gozzano l’hanno impiegata nelle loro opere per descrivere personaggi o atteggiamenti caratterizzati da questo tipo di superbia.

In un contesto più ampio, “spocchia” viene talvolta confrontata con sinonimi come “superbia”, “altezzosità” e “iattanza”, ma con una sfumatura che implica una forma di superiorità che non solo si vanta delle proprie capacità, ma svaluta anche quelle degli altri. Questo la rende un termine utile per descrivere non solo l’atteggiamento di chi si sente superiore, ma anche quello di chi ignora o disprezza gli altri.

La spocchia, intesa come atteggiamento altezzoso e pieno di sussiego, può purtroppo manifestarsi sopratutto in ambito intellettuale e politico. Alcuni esempi recenti: Matteo Salvini ha criticato la “spocchia” del presidente francese Emmanuel Macron, definendola “incomprensibile”. Questo dimostra come la spocchia possa essere percepita anche tra leader politici di paesi diversi. Alcuni partiti politici, come Articolo Uno, sono stati accusati di arroganza e spocchia da parte di commentatori e giornalisti.

Questo suggerisce che la spocchia non sia appannaggio soltanto di singoli politici, ma possa manifestarsi anche in gruppi intellettuali. In generale, la spocchia, in politica, è spesso associata a ignoranza e violenza verbale. Questo sottolinea come l’atteggiamento spocchioso possa sfociare in comportamenti discutibili e dannosi per il dibattito politico. Esempi storici di figure politiche note per la loro spocchia includono:

Napoleone Bonaparte con il suo atteggiamento di superiorità e ambizione, spesso si mostrava altezzoso nei confronti dei suoi avversari. Winston Churchill sebbene sia ricordato per il suo ruolo decisivo durante la Seconda Guerra Mondiale, il suo stile retorico e la sua sicurezza talvolta sfociavano in spocchia, specialmente nei confronti dei suoi avversari politici. La sua personalità forte e la sua eloquenza hanno contribuito a costruire la sua leggenda. Che dire di Donald Trump? La sua retorica e il comportamento arrogante durante la presidenza hanno suscitato critiche e sono stati percepiti come spocchiosi.

Queste figure dimostrano come la spocchia possa manifestarsi in vari contesti politici, influenzando la percezione pubblica e le relazioni internazionali. Insomma, una parola che racchiude in sé una critica sociale e psicologica, evidenziando comportamenti che possono risultare sgradevoli e fuori luogo nella vita quotidiana. La vera “spocchia” ormai la trovi radicata dappertutto, è bene evitare incontri e scontri “spocchiosi” anche in questo posto dove vale il detto: “Più so e più so di non sapere”. Buon Ferragosto a tutti anche alla più “spocchiosa” di tutti: Frau Lilli. Leggete questo suo recente articolo.

[image error]

[image error]

August 8, 2024

“Tutto il niente che vuoi”. Buon compleanno!

Arrivati ad un certo punto della vita, questa frase, spesso attribuita a Calvin, il personaggio dei fumetti creato da Bill Watterson, invita a pensare su un paradosso che riflette la nostra relazione con il tempo e l’età. In occasione del mio ennesimo compleanno, ecco alcuni aspetti chiave per comprendere questo pensiero:

Il concetto di “niente”. Niente come svago. In questo contesto, “niente” si riferisce a quelle attività leggere e senza impegno che spesso consideriamo come svago, come oziare, sognare ad occhi aperti o semplicemente non fare nulla di produttivo. Riflessione sulla vita moderna. In una società frenetica, dove il tempo è spesso dedicato a compiti e responsabilità, il “niente” rappresenta un desiderio di libertà e leggerezza, un momento per staccare dalla routine.La limitatezza del tempo, il tempo come risorsa. Il pensiero mette in evidenza che, nonostante la nostra voglia di dedicarci a momenti di relax o inattività, il tempo è limitato. Ogni giorno ha solo 24 ore, e spesso ci troviamo a dover scegliere tra molteplici attività. Priorità e scelte. Ciò implica che, anche se desideriamo “fare niente”, ci sono sempre altre cose che richiedono la nostra attenzione, rendendo difficile trovare il tempo per ciò che consideriamo “inutile” o “leggero”.La riflessione sulla vita. La frase invita a riflettere sul valore del tempo e su come lo utilizziamo. Ci ricorda che, mentre ci affanniamo a svolgere compiti e raggiungere obiettivi, è fondamentale concedersi momenti di pausa e di semplice esistenza. Riscoprire il piacere del “niente”. Ci invita a rivalutare il “niente” come un’importante forma di attività. Anche se non produce risultati tangibili, può essere essenziale per il nostro benessere mentale e per la nostra creatività.Un invito a prendere coscienza della nostra gestione degli anni e a considerare l’importanza di concederci momenti di “niente”, nonostante la loro apparente mancanza di valore. È un invito a trovare un equilibrio tra produttività e svago, per vivere una vita più piena e soddisfacente. Diversi autori famosi hanno scritto aforismi che utilizzano il viaggio nel tempo come metafora della vita. Ecco alcuni di loro:

Omar Khayyam: “La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.” Questo aforisma sottolinea l’importanza delle esperienze vissute durante il cammino della vita.

Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” Qui, Proust enfatizza che la vera scoperta avviene attraverso il cambiamento della nostra percezione.

John Steinbeck: “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.” Questo pensiero evidenzia come le esperienze di viaggio plasmino la nostra identità.

T.S. Eliot: “E la fine di tutto il nostro esplorare sarà arrivare dove siamo partiti. E conosceremo il luogo per la prima volta.” Eliot suggerisce che il viaggio ci porta a una nuova comprensione di ciò che già conosciamo.

Bruce Chatwin: “Viaggiare ristabilisce l’armonia originale che un tempo esisteva tra l’uomo e l’universo.” Questo aforisma riflette il potere del viaggio di riconnetterci con il mondo.

Alphonse de Lamartine: “Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita.” Lamartine sottolinea come il viaggio arricchisca la nostra esperienza e comprensione.

Quando il tempo si restringe e sta per finire, basta un haiku per consolarsi. Ecco uno sul tema del tempo:

Sands of time flow by,

Grains slip through fingers unseen,

Moments lost forever.

Sabbie del tempo scorron via,

Granelli sfuggono alle dita invisibili,

Istanti persi per sempre .

L’haiku è una forma poetica giapponese che cattura un momento significativo in soli tre versi. In questo caso, l’haiku riflette sulla natura fugace del tempo, come i granelli di sabbia che scivolano via inesorabilmente, sottolineando l’importanza di cogliere e apprezzare ogni momento prima che sia troppo tardi. La brevità e la semplicità dell’haiku rendono questo breve componimento particolarmente evocativo e meditativo sul tema del tempo che inesorabilmente passa, invitando il lettore a riflettere sulla propria esperienza di vita e sulla preziosità di ogni istante.

Un haiku per il mio compleanno:

Ottantacinque primavere,

Saggezza e storie da condividere,

Festa per un’intera vita.

Poche parole per celebrare il traguardo di vita, sottolineando alcuni aspetti significativi. Le “ottantacinque primavere” rappresentano gli anni vissuti, un’intera vita fatta di esperienze, gioie e dolori. La saggezza e le storie accumulate nel corso degli anni sono un tesoro prezioso da condividere con gli altri. Gli anziani sono spesso depositari di conoscenze e insegnamenti preziosi.

Il compleanno è una festa per un’intera vita, un momento per celebrare il percorso compiuto, i traguardi raggiunti e le relazioni costruite nel tempo. L’haiku, con la sua forma concisa e poetica, rende omaggio alla longevità e all’esperienza di una vita lunga e significativa. Invita a riflettere sulla preziosità del tempo, sulla saggezza acquisita e sull’importanza di condividere il proprio vissuto con gli altri.

[image error]August 7, 2024

“Verticale” o “orizzontale”. L’uomo resta un uomo “nudo”, tra “like” e precetti religiosi

LIBERO 7 agosto 2024

LIBERO 7 agosto 2024Il concetto di “verticale” e “orizzontale” può essere interpretato in vari ambiti per quanto riguarda la fede, ma in un contesto filosofico e culturale, rappresenta due approcci distinti alla vita e all’esperienza umana.

La dimensione verticale è spesso associata a valori trascendenti, spiritualità e aspirazioni più elevate. Rappresenta la ricerca di significato, di connessione con il divino o con ideali superiori. In questo contesto, l’essere umano è visto come un essere in grado di aspirare a qualcosa di più grande, cercando di trascendere la propria condizione materiale. Gli aspetti chiave sono la spiritualità intesa come ricerca di una connessione con il sacro o il trascendente, i valori etici, cioè la aspirazione a vivere secondo principi morali elevati, la crescita personale, vale a dire l’impegno verso il miglioramento e la realizzazione del potenziale umano.

La dimensione orizzontale si concentra invece sulle relazioni interpersonali, sull’impegno sociale e sulla vita quotidiana. Rappresenta l’importanza delle connessioni umane, del vivere nel presente e dell’interazione con gli altri. Qui, l’essere umano è visto come parte di una comunità, con responsabilità verso gli altri e il mondo che lo circonda. Gli aspetti chiave sono le relazioni e le interazioni e delle connessioni umane. Da qui nasce un impegno sociale, la responsabilità verso la comunità e l’ambiente. Il tutto si realizza con l’esperienza concreta, l’attenzione alla vita quotidiana e alle sfide pratiche.

A questo punto la domanda: è possibile la integrazione delle due dimensioni? L’essere umano, nella sua complessità, non può essere ridotto a una sola dimensione. La vera crescita e realizzazione avvengono quando si riesce a integrare queste due prospettive. La dimensione verticale fornisce una direzione e un significato, mentre quella orizzontale offre il contesto e le relazioni necessarie per realizzare tali aspirazioni. Sia che si parli di “verticale” o “orizzontale”, l’essere umano rimane tale, con la capacità di cercare significato, di interagire con gli altri e di affrontare le sfide della vita. La vera essenza dell’umanità risiede nella capacità di navigare tra queste dimensioni, trovando un equilibrio che arricchisce l’esperienza di vita.

La distinzione tra una fede autentica e una superficiale può essere esplorata attraverso la dimensione verticale della spiritualità, che implica una profondità di esperienza e un impegno interiore. Una fede vera non è solo un insieme di credenze o pratiche superficiali, ma si radica in un’esperienza profonda che trasforma l’individuo e lo spinge a compiere azioni significative, come amare il prossimo.

La dimensione verticale della fede si riferisce alla capacità di un individuo di connettersi con qualcosa di più grande di sé, che può essere interpretato come Dio, l’universo o un principio morale superiore. Questa connessione profonda è ciò che distingue una fede autentica da una finta. Una fede superficiale può manifestarsi in rituali o dichiarazioni pubbliche, ma manca della sostanza che porta a una vera trasformazione interiore.

Amare il prossimo. Amarlo come se stessi è un principio centrale in molte tradizioni religiose e filosofiche. Tuttavia, è anche un compito estremamente difficile, spesso descritto come “ai limiti dell’impossibile”. La vera fede spinge gli individui a cercare di realizzare questo ideale, nonostante le sfide. Questa lotta per amare gli altri richiede una profondità di comprensione, empatia e sacrificio, elementi che sono spesso assenti in una fede superficiale.

La vera fede vive come motivazione per l’azione. Una fede autentica motiva le persone a compiere azioni che possono sembrare impossibili, come perdonare, aiutare i bisognosi o lavorare per la giustizia sociale. Queste azioni richiedono coraggio e determinazione, e sono spesso il risultato di una riflessione profonda e di un impegno personale. La vera fede non è quindi solo un credo, ma si traduce in comportamenti concreti che riflettono valori profondi e autentici. La differenza tra una fede vera e una finta risiede nella sua profondità e nella capacità di ispirare azioni significative e altruistiche. La vera fede non è solo una questione di credenze, ma un viaggio interiore che richiede impegno, riflessione e, soprattutto, amore per gli altri.

Gli elementi che distinguono una fede vera da una finta possono essere analizzati attraverso vari aspetti, che includono la profondità dell’esperienza, la coerenza con i principi fondamentali e l’impatto sulla vita quotidiana degli individui.

Profondità dell’esperienzaUna fede autentica si caratterizza per una connessione profonda con il divino o con i principi spirituali. Questa dimensione verticale implica un coinvolgimento emotivo e intellettuale che va oltre la mera adesione a pratiche o dogmi superficiali. La fede vera è spesso accompagnata da un desiderio di ricerca e comprensione, come evidenziato da esperienze personali che portano a una trasformazione interiore e a una risposta alle sfide della vita.Coerenza con i principi fondamentali

La fede autentica si fonda su principi solidi e verità riconosciute. Ad esempio, la comprensione della salvezza e della persona di Cristo è centrale nel cristianesimo e rappresenta un elemento distintivo rispetto a visioni più blande o liberaliste della fede, che tendono a ridurre la spiritualità a un semplice percorso di auto-miglioramento. La vera fede si allinea con le scritture e i valori tradizionali, mentre una fede finta può deviare verso interpretazioni più flessibili e meno impegnative.Impatto sulla vita quotidiana

Una fede vera si traduce in azioni concrete e in un impegno verso il bene comune, come l’amore per il prossimo. Questo amore non è solo un ideale astratto, ma si manifesta in comportamenti altruistici e in una vita di servizio agli altri. La fede autentica spinge gli individui a superare le proprie comodità e a impegnarsi in cause che richiedono sacrificio e dedizione, mentre una fede superficiale può rimanere confinata a pratiche rituali senza un vero impatto.

La distinzione tra fede vera e finta si basa, allora, su una serie di elementi interconnessi: la profondità dell’esperienza spirituale, la coerenza con i principi fondamentali e l’impatto positivo sulla vita degli individui e della comunità. La vera fede non è solo un insieme di credenze, ma un cammino che porta a una vita trasformata e impegnata.

Le sfide moderne per una fede autentica sono molteplici e complesse, influenzate da cambiamenti culturali, sociali e tecnologici. Ecco alcuni degli aspetti principali che caratterizzano queste sfide:

Postmodernità e relativismoLa transizione dalla modernità alla postmodernità ha portato a una crisi di valori e a un crescente relativismo. In un contesto in cui le certezze vengono messe in discussione, le persone tendono a vivere senza grandi ideali o verità assolute. Questo scenario rende difficile per una fede autentica affermarsi, poiché gli individui possono essere più inclini a una visione fluida e indefinita della spiritualità, piuttosto che a un impegno profondo e stabile.Scetticismo e disillusione

Le tragedie del Novecento, come le guerre mondiali e i totalitarismi, hanno alimentato uno scetticismo diffuso nei confronti delle promesse della modernità. Questo ha portato a una disillusione nei confronti delle istituzioni religiose e dei loro messaggi, rendendo difficile per la fede autentica trovare un terreno fertile in una società che si sente tradita da ideali che non si sono realizzati.Pluralismo culturale

La società contemporanea è caratterizzata da una molteplicità di punti di vista e valori. Questa “contaminazione” culturale può generare confusione e indecisione, rendendo difficile per le persone mantenere una fede coerente. La sfida consiste nel trovare un modo per comunicare e vivere la propria fede in un contesto così variegato, senza cadere nel sincretismo o nella superficialità.Tecnologia e comunicazione

L’era digitale ha trasformato il modo in cui le persone si relazionano con la fede. La disponibilità immediata di informazioni e opinioni ha portato a una maggiore esposizione a idee diverse, ma ha anche contribuito a una superficialità nella comprensione delle questioni spirituali. La fede autentica richiede un impegno profondo e una riflessione personale che possono essere compromessi dalla frenesia della vita moderna e dalla cultura dell’immediatezza.Evangelizzazione e rinnovamento

In questo contesto, è fondamentale un rinnovato annuncio del Vangelo e una riflessione teologica che risponda alle sfide contemporanee. La fede deve essere presentata in modo rilevante e accessibile, affrontando le domande e le preoccupazioni delle persone di oggi. L’evangelizzazione deve diventare un elemento centrale per le comunità religiose, per rispondere efficacemente alle esigenze spirituali della società.

Le sfide moderne per una fede autentica richiedono un approccio riflessivo e dinamico, capace di adattarsi ai cambiamenti culturali e sociali, mantenendo al contempo la profondità e la verità del messaggio spirituale.

Il cristianesimo può adattarsi alle nuove sfide postmoderne attraverso diverse strategie che rispondono ai cambiamenti culturali e sociali. Ecco alcuni approcci chiave:

Riconoscimento del pluralismo culturaleIn un’epoca caratterizzata da un forte pluralismo, il cristianesimo deve riconoscere la diversità delle esperienze e delle credenze. Questo non significa compromettere la propria identità, ma piuttosto aprirsi al dialogo con altre tradizioni religiose e culturali. La Chiesa può cercare punti di contatto e collaborare su questioni di giustizia sociale e umanità, mostrando come i valori cristiani possano contribuire al bene comune in un contesto pluralistico.Rinnovamento teologico e filosofico

Il cristianesimo postmoderno ha già iniziato a esplorare nuove forme di pensiero teologico, influenzate dalla filosofia contemporanea. Questo approccio può portare a una reinterpretazione delle scritture e dei dogmi in modo che risuonino con le esperienze moderne. Teologi come Jean-Luc Marion e John D. Caputo hanno contribuito a questo dialogo, cercando di integrare la tradizione cristiana con le sfide della filosofia postmoderna.Testimonianza autentica e comunità

La testimonianza di una vita cristiana autentica è fondamentale. Le comunità cristiane devono vivere la loro fede in modo coerente, mostrando attraverso le azioni quotidiane l’amore e la compassione che sono al centro del messaggio cristiano. Questo approccio può attrarre coloro che sono scettici verso le istituzioni religiose, dimostrando che la fede può avere un impatto reale e positivo nella vita delle persone.Utilizzo delle nuove tecnologie

Le nuove tecnologie offrono opportunità per comunicare il messaggio cristiano in modi innovativi. L’uso dei social media e delle piattaforme digitali può aiutare a raggiungere un pubblico più ampio, specialmente i giovani, e a creare spazi di dialogo e riflessione. La Chiesa può utilizzare questi strumenti per condividere testimonianze, risorse educative e per coinvolgere le persone in discussioni significative sulla fede.Impegno nella giustizia sociale

Il cristianesimo deve affrontare le sfide contemporanee impegnandosi attivamente in questioni di giustizia sociale, equità e sostenibilità. L’azione sociale può fungere da ponte per il dialogo con una società che spesso è scettica nei confronti delle istituzioni religiose. Dimostrare che la fede cristiana si traduce in azioni concrete a favore dei più vulnerabili può contribuire a ricostruire la fiducia e a dare un senso di scopo alla comunità.

Concludendo, il cristianesimo può adattarsi alle sfide postmoderne attraverso il riconoscimento del pluralismo, il rinnovamento teologico, la testimonianza autentica, l’uso delle nuove tecnologie e l’impegno nella giustizia sociale. Questi approcci possono aiutare a rendere la fede cristiana rilevante e significativa nel contesto contemporaneo. Verticale o orizzontale, l’Uomo resta uomo. Per lui sarà sempre un vasto programma. Nel frattempo, si diletta in 56 guerre attive. Non sarà soltanto “nudo”, ma morto.

[image error]August 5, 2024

“Notrifobia & Travitude”: se non viaggi, non esisti

La Lettura

La Lettura

Gli uomini, anzi gli esseri umani, sono fatti di parole. Ne creano ogni momento. Le inventano, le usano, le abbandonano, le dimenticano. Ma una parola non muore mai. È l’espressione di un momento, una situazione, un problema, un pensiero o un sentimento. Questa di cui desidero parlare è un nuovo soggetto linguistico alla cui base ritroviamo due parole chiave: viaggio e paura: NOTRIFOBIA.

La parola non è documentata. Da una prima lettura etimologica, il termine potrebbe riferirsi a una paura specifica, probabilmente legata a un concetto o oggetto non comune. In generale, le fobie sono paure irrazionali e persistenti verso oggetti o situazioni specifiche. Se "notrifobia" fosse una fobia, potrebbe rientrare in questa categoria, ma senza ulteriori informazioni, non è possibile fornire una definizione precisa o dettagli specifici. Deriva dal greco antico "phóbos" (φόβος), che significa "paura" o "timore". Il suffisso "-fobia" viene utilizzato per formare nomi composti che indicano paure, avversioni o repulsioni, spesso morbose, verso persone, cose o situazioni specifiche, paura o timore intenso e irrazionale.

Si scopre poi, che centra il tema del viaggio. Se n’è occupato il settimanale La Lettura . "No – trip" e "phobia", identificano la paura di non viaggiare o di non avere alcun viaggio in programma. La "notrifobia" allora si manifesterebbe principalmente perché molte persone percepiscono il viaggio non solo come un’attività ricreativa, ma anche e soprattutto come una necessità fondamentale, per alleviare lo stress accumulato durante l’anno. Questa paura tende ad intensificarsi con l’arrivo della stagione estiva, periodo in cui le ferie si avvicinano e si presenta l’opportunità di dedicarsi al riposo e alla scoperta di nuove destinazioni.

Il termine trova terreno fertile quando l’individuo si confronta con la realtà pratica e scopre che non ci sono viaggi prenotati all’orizzonte, spesso a causa dei costi crescenti di trasporti e alloggi. Questo comportamento può portare all’esaurimento dei posti disponibili e all’impossibilità di organizzare un viaggio, alimentando un circolo vizioso di ansia e inquietudine.

Un neologismo anglo-ellenico, quindi, che si riferisce a come la visione del mondo si sia ingrandita. Poi si scopre che il 40% degli Italiani soffre di questa patologia. Si teme di non avere ancora prenotato le vacanze. Devi viaggiare. Se non viaggi, non esisti. La situazione fa nascere un’altra parola, un possibile sinonimo. Come le ciliegie, una tira l’altra: TRAVITUDE .

Studio Apostoli

[image error]

Studio Apostoli

[image error]

August 3, 2024

Noi siamo come nuvole … clouds

Foto@angallo

Foto@angalloPercy Bysshe Shelley nacque il 4 agosto del 1792. Un vero e proprio rivoluzionario avanti lettera. Suo padre era un ricco esponente dell’aristocrazia e membro del Parlamento. Aveva messo da parte per suo figlio una grossa fortuna, ma lui non ne volle sapere di studiare e si fece espellere dall’università di Oxford per avere scritto un libello che fece scalpore intitolato “Necessità dell’ateismo”.

Gli venne offerta la possibilità di ritrarre quello che aveva scritto ma egli rifiuto’ e a soli 19 anni se ne scappo’ con una ragazza di 16 anni, figlia di un semplice oste. Fu diseredato e da quel punto ebbe iniziò la sua vita avventurosa che, come i romantici dell’epoca, fu tutto un romanzo.

Non sembri strano l’accostamento che sto per fare per l’occasione di questo anniversario, ma questa poesia di Shelley mi offre la possibilità di parlare di un aspetto caratteristico della Rete e quindi dei siti sociali: la loro mutabilità. Come quella che, appunto, il giovane poeta Shelley intravede nelle “nuvole”.

Esse appaiono nel cielo scintillanti di giorno per poi scomparire nella notte. Il tutto avviene improvvisamente, alla stessa maniera in cui appare e scompare la vita umana. Esse sono simili ai suoni, alle melodie di uno strumento, la lira, che emette toni diversi per diverse esperienze.

Le nuvole scorrono sullo schermo del cielo, sia che noi siamo svegli o addormentati. Pensieri vaganti e volubili ci accompagnano e interferiscono nella nostra mente, spesso alterando anche la nostra felicità. Esse, nell’apparire e scomparire, ci somigliano, siamo come loro. Mutevoli e sfuggenti.

Non pensate, allora, che le nuvole siano come i “post” che appaiono in Rete, che scorrono incessantemente sullo stream di Twitter, Facebook, Pinterest e i tanti altri percorsi comunicativi che troviamo in Rete? Proprio come le “nuvole”. Ecco la poesia:

We are as clouds that veil the midnight moon;

How restlessly they speed, and gleam, and quiver,

Streaking the darkness radiantly! — yet soon

Night closes round, and they are lost forever:

Or like forgotten lyres, whose dissonant strings

Give various response to each varying blast,

To whose frail frame no second motion brings

One mood or modulation like the last.

We rest. — A dream has power to poison sleep;

We rise. — One wandering thought pollutes the day;

We feel, conceive or reason, laugh or weep;

Embrace fond woe, or cast our cares away:

It is the same! — For, be it joy or sorrow,

The path of its departure still is free:

Man’s yesterday may ne’er be like his morrow;

Nought may endure but Mutability.

— — -

Mutabilità

Noi siamo come nuvole che velano la luna a mezzanotte;

Così irrequiete sfrecciano, sfavillano, fremono,

striando l’oscurità radiosamente! — eppure, subito

la notte si richiude intorno e le cancella:

o come dimenticate lire, le cui corde dissonanti

danno, a ogni diverso soffio del vento, una risposta nuova,

alla cui fragile struttura nessuna vibrazione nuova apporta

un tono o una modulazione simile all’ultimo.

Noi riposiamo, e un sogno ha la forza di avvelenarci il sonno.

Ci alziamo, e un pensiero errante può inquinare il giorno.

Sentiamo, concepiamo o ragioniamo, ridiamo o piangiamo,

ci disperiamo, o gettiamo via ogni affanno:

è tutto uguale! Sia una gioia che un dolore,

il percorso da compiere dal suo abbandono non si è ancora concluso:

l’ieri dell’uomo non può mai essere simile al domani;

niente nel mondo può durare, eccetto la Mutabilità.

Alla tipica maniera romantica, il poeta Shelley subito colloca l’uomo nella sua giusta dimensione: “Siamo nuvole” egli dice. E poi subito aggiunge qualcosa alla caratteristica di essere umani quando paragona gli uomini a cose inventate, usando la similitudine delle “lire dimenticate”.

Lo scopo è quello di mettere in evidenza l’eterna condizione umana soggetta al mutamento, al cambiamento. Una condizione sia naturale, come le nuvole che ora sono qui, ora altrove, ora in una forma, in un momento in un’altra, pronte anche a sparire per sempre. E poi, quella lira, dai toni mutevoli, soggetta a stimoli diversi.

Tutto è cambiamento. Proprio come i post, i messaggi, le comunicazioni che scorrono sullo schermo del pc, del cell e di tutti gli altri gadget dedicati alla comunicazione. Tutto scorre, tutto cambia, tutto si trasforma, si confonde, si disperde in una “nuvola” che fa “memoria”, si gonfia sempre di più, inconstante, incontrollata e incontrollabile.

Nell’universo romantico di Shelley le nuvole assumono la dimensione dei pensieri e delle emozioni che appaiono e scompaiono nella mente degli uomini. Nell’universo digitale della Rete, i post, i messaggi, le comunicazioni, fatti di invisibili “bits & bytes”, proprio come le nuvole, restano pensieri ed emozioni nella grande “bolla” di Google.

Essa tutto inghiotte e tutto restituisce, vera e propria “world wide mind”, una Rete che diventa Mente. Sempre eguale a se stessa, ma sempre diversa, perché continuamente alimentata, trasformata, modificata dagli uomini. Proprio come la mente umana. Condannata alla “mutabilità”.

[image error]July 31, 2024

Basta la parola: algoretica

Gemini AI non conosce la parola “algoretica”. Mi pare strano. Una parola di fresco conio, se ne parla in tutto il mondo. Un’abbreviazione di algoritmo e etica. L’algoretica è un neologismo che indica lo studio dei problemi e dei risvolti etici connessi all’applicazione degli algoritmi. È una parola macedonia formata da “algor” (abbreviazione di “algoritmo”) e “etica”. L’algoretica nasce dall’esigenza di sviluppare un linguaggio comune per tradurre i valori morali in qualcosa di computabile per le macchine dotate di intelligenza artificiale. Poiché gli algoritmi lavorano su valori numerici mentre l’etica parla di valori morali, è necessario stabilire una corrispondenza tra questi due ambiti. L’algoretica sta diventando un tema sempre più rilevante man mano che l’intelligenza artificiale si diffonde in pressoché tutti gli ambiti della vita. Pone questioni filosofiche fondamentali sui confini e l’identità dell’umano in relazione alle macchine. Richiede inoltre l’intervento di autorità politiche per stabilire principi cogenti che evitino che gli algoritmi possano mettere in pericolo cardini delle nostre democrazie.

[image error]July 27, 2024

Elogio dell’ignoranza. In principio era il Verbo. Poi venne tutto il resto …

C’è troppa intelligenza in giro. Preferisco fare un elogio dell’ignoranza. L’etimologia della parola “ignoranza” deriva dal latino “ignorantia”, che significa “mancanza di conoscenza”. Questo termine è spesso associato a una visione negativa, ma può anche essere interpretato in modo positivo, come un punto di partenza per la crescita personale e l’apprendimento.

L’ignoranza, in quanto mancanza di conoscenza, non è necessariamente un difetto. Può rappresentare un’opportunità per esplorare, scoprire e imparare. Ammettere di non sapere qualcosa è il primo passo verso la conoscenza. Celebri pensatori come Socrate hanno sottolineato l’importanza di riconoscere la propria ignoranza come segno di saggezza. Socrate stesso affermava: “So di non sapere”, sottolineando che la consapevolezza della propria ignoranza è fondamentale per il processo di apprendimento.

L’ignoranza come punto di partenza. In un contesto positivo, l’ignoranza può stimolare la curiosità. Quando ci rendiamo conto di non sapere, siamo spinti a cercare informazioni, a porre domande e a intraprendere un viaggio di scoperta. Questo atteggiamento può portare a una maggiore apertura mentale e a esperienze arricchenti. La consapevolezza della propria ignoranza può anche favorire l’umiltà, permettendo di imparare dagli altri e di riconoscere il valore delle diverse prospettive.

Ignoranza e intelligenza. In molte situazioni, l’intelligenza si manifesta nel saper gestire l’ignoranza. È spesso più saggio tacere e ascoltare piuttosto che rispondere impulsivamente a critiche o provocazioni. Questo approccio permette di mantenere la calma e di riflettere, evitando conflitti inutili. L’intelligenza, quindi, non è solo accumulo di conoscenze, ma anche la capacità di riconoscere i propri limiti e di affrontare le situazioni con pazienza e saggezza.

Il “piacere dell’ignoranza” può essere visto come un invito ad abbracciare le nostre lacune conoscitive. Riconoscere che non sappiamo tutto ci apre a nuove esperienze e opportunità di apprendimento. L’ignoranza, quindi, non è solo una mancanza, ma un potenziale per la crescita e la scoperta. Azzerate tutto quello che credete di sapere. Assaporerete il piacere di non sapere. In principio era il Verbo. Poi vennero i sostantivi, gli aggettivi e tutto il resto …[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers