Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 16

February 15, 2025

75 anni di Sanremo Festival: la vita come rappresentazione

Il Libro

Il Libro

C’è un libro per ogni occasione. Si conclude la 75a edizione del Festival di Sanremo e io scelgo questo libro per celebrare. Confesso di aver letto solo alcuni estratti, ma mi sono bastati per comprendere la situazione e addattarla all’evento che si è appena concluso.

Penso che da bibliomane quale mi sento di essere, se “ogni uomo è un libro e ogni libro è un uomo”, allo stesso modo, “ogni fatto della vita dell’uomo merita un libro”. Saggio, romanzo, poesia, quella che hanno chiamato “storythinking”, la nuova scienza del pensiero narrativo, costituisce la vera essenza dell’essere umani. Il 75mo Festival di Sanremo è uno di questi eventi.

Quando William Shakespeare scrisse “Tutto il mondo è un palcoscenico” nella sua commedia “Come vi piace”, non alludeva ovviamente al Festival di Sanremo. Questa frase, pronunciata nel famoso monologo del personaggio Giacomo (atto II, scena VII), è una metafora che paragona la vita a un teatro, suggerendo che ogni persona recita molte parti durante le diverse fasi della propria esistenza. Per non ricordare poi Pirandello con il suo “Uno, nessuno e centomila”.

Il Festival di Sanremo, è un evento musicale italiano nato molto tempo dopo l’epoca di Shakespeare. Conferma l’intuizione del Bardo inglese. La prima edizione del festival si tenne nel 1951 e da allora si è trasformato in uno degli spettacoli musicali più importanti d’Italia.

Quindi, non c’è alcun collegamento diretto tra la frase shakespeariana e il Festival di Sanremo. La citazione di Shakespeare rappresenta, comunque, una sintetica riflessione filosofica sulla natura della vita umana intesa come performance teatrale universale.

La metafora del teatro nella vita quotidiana, come teorizzata da Erving Goffman nel suo libro “La vita quotidiana come rappresentazione”, suggerisce che ogni essere umano è un attore che recita ruoli diversi in vari contesti sociali. Il Festival di Sanremo non è solo una celebrazione della musica italiana, ma anche uno specchio della vita quotidiana e della cultura del Paese.

Attraverso le sue canzoni, i protagonisti e le tendenze che emergono, Sanremo offre una rappresentazione vivida e spesso nostalgica dell’Italia, riflettendo i cambiamenti sociali, i valori e le emozioni degli italiani.

Avevo 10 anni quando cominciai ad ascoltare il Festival di Sanremo. A mia Madre piaceva ascoltarlo alla radio. Era un altro mondo, nella metà del secolo trascorso. Eravamo fortunati, avevamo la radio. Mia Madre ascoltava la Messa trasmessa dalla RAI celebrata da qualche parte, in una chiesa. Tutta rigorosamente in latino. La lingua era il messaggio. Io cominciavo a conoscere il mondo sentendo quelle voci che quel magico apparecchio trasmetteva.

Avrei poi col tempo capito il messaggio. Bastava solo girare quella magica manopola, mentre l’occhio magico lampeggiava. Sentivo, ma non capivo. Quelle erano voci e lingue del mondo che aspettava di essere esplorato. Da lì a qualche tempo avrei iniziato ad ascoltare “London Calling”, un programma della BBC. La lingua che mi avrebbe portato a capire e conoscere il mondo.

Mia Mamma ascoltava la messa e recitava anche il rosario. Sempre in latino. Un mondo da esplorare, come facevamo con le canzoni del Festival. Edizione 1951, la prima. Indimenticabili le voci di Nilla Pizzi e Achille Togliani con il duo Fasano. Vinse “Grazie dei fiori”. La musica come racconto della vita quotidiana.

Le canzoni in gara a Sanremo raccontano sempre storie di amore, speranza, delusione e riscatto, temi universali che risuonano nella vita di tutti i giorni. Testi che parlano di relazioni, famiglia, lavoro e sfide personali che diventano colonne sonore della vita, creando un ponte tra il palco dell’Ariston e le case del pubblico.

Artisti come Fabrizio De André, Lucio Dalla o più recentemente Mahmood e Blanco hanno usato la musica per descrivere realtà sociali, disagi e speranze, trasformando Sanremo in un palcoscenico di narrazione collettiva.

Moda e tendenze. Lo stile italiano in mostra. Sanremo è anche una vetrina della moda italiana. Gli abiti indossati dai cantanti e dalle conduttrici diventano spesso argomento di discussione, influenzando le tendenze del momento. Un grande mercato, dove trovi di tutto.

Questo riflette l’importanza dell’estetica e dello stile nella cultura italiana, dove l’eleganza e l’attenzione ai dettagli fanno parte della vita quotidiana. Non mancano l’umorismo e la leggerezza che conoscono spesso la politica.

Le battute dei conduttori, le gag e le interviste backstage mostrano l’importanza dell’umorismo e della leggerezza nella cultura italiana. Se non la si vuole chiamare superficialità. Anche nei momenti più seri, gli italiani sanno trovare il lato ironico delle cose, e Sanremo non fa eccezione.

Trovi al Festival anche la tradizione e l’innovazione. Sanremo rappresenta un equilibrio tra l’ieri e l’oggi. Da un lato, celebra la canzone italiana classica e i grandi artisti del passato; dall’altro, accoglie nuove voci e generi musicali, riflettendo l’evoluzione della società.

Questo dualismo è presente anche nella vita quotidiana degli italiani, divisi tra il rispetto per le radici culturali e la voglia di innovazione. Unità e diversità sempre in pieno conflitto.

Il Festival riunisce milioni di italiani davanti alla TV, creando un momento di condivisione nazionale. Tuttavia, le canzoni e gli artisti rappresentano anche la diversità culturale e geografica del Paese, dalle ballate del Sud ai ritmi più urbani del Nord.

Sanremo diventa così non solo un microcosmo dell’Italia, ma addirittura del pianeta mondo, con le sue differenze e la sua impossibilità di trovare un terreno comune.

Nostalgia e futuro. Quest’anno hanno rispolverato la notissina e utopistica canzone “Imagine” senza rendersi conto delle montagne di cadaveri che si accumulano con le guerre in atto. Ci si accontenta di immaginare. Ma la realtà delle cose, sistema tutto in maniera diversa. Una messa non cantata.

Sanremo è spesso un viaggio nella memoria, con omaggi ai grandi successi del passato e ai momenti storici del Festival. Allo stesso tempo, guarda al futuro, lanciando nuovi talenti e affrontando temi contemporanei.

Questo mix di nostalgia e speranza è un tratto distintivo della mentalità italiana, dove il passato è sempre presente, ma non impedisce di sognare un impossibile domani.

Il Festival non è solo un evento musicale, ma un ritratto dell’Italia e della sua gente. Attraverso le canzoni, le emozioni e le storie che racconta, diventa un palcoscenico dove la vita quotidiana viene celebrata, criticata e immortalata.

Attori, palcoscenico e pubblico. Ogni persona è vista come un attore che agisce su un palcoscenico, la scena pubblica, davanti a un pubblico, gli altri individui. Questo scenario implica che le nostre azioni sono influenzate dalla presenza di osservatori e dalle aspettative sociali associate ai diversi ruoli. Palcoscenico e retroscena.

Erving Goffman distingue tra il “palcoscenico” (front region), dove siamo consapevolmente impegnati a recitare una parte seguendo regole sociali precise, e il “retroscena” (back region), dove possiamo rilassarci ed esprimerci più liberamente senza la pressione delle aspettative pubbliche. Tutto serve alla costruzione del sé, personale e collettivo.

Il sé non è visto come qualcosa di fisso ma piuttosto come una costruzione sociale dinamica, modellata dalle interazioni con gli altri e dal contesto in cui ci troviamo. Ciò significa che adattiamo costantemente la nostra immagine per aderire alle diverse situazioni sociali.

Ne scaturisce così una vera e propria interazione culturale. Le azioni individuali sono soggette a interpretazione quindi, il modo in cui presentiamo noi stessi dipende anche dalle norme culturali del gruppo di riferimento.

La metafora teatrale nella vita quotidiana sottolinea l’idea che viviamo attraverso performance continue, ognuna delle quali richiede una certa consapevolezza dei ruoli da recitare e delle aspettative degli altri intorno a noi. La metafora del teatro può aiutare a comprendere il comportamento umano in diversi modi. Le interazioni sociali come performance.

Secondo Erving Goffman, le interazioni sociali sono simili a performance teatrali, dove ogni persona recita un ruolo davanti a un pubblico (altri individui) su un palcoscenico (il contesto sociale). Questo approccio evidenzia come le nostre azioni siano influenzate dalle aspettative sociali e dal desiderio di presentarci in una certa luce.

Emerge la figura della Maschera e della Persona. Il concetto di “maschera” deriva dall’uso delle maschere nel teatro classico e si riferisce alla “persona” che indossiamo per interagire con gli altri. Questa maschera può essere vista come uno strumento per proteggere la nostra identità intima o per proiettare l’immagine sociale che desideriamo.

Apprendimento e Formazione. La metafora del teatro è utilizzata anche nell’educazione, dove il processo di apprendimento è visto come una rappresentazione continua che richiede adattamento e interpretazione dei ruoli. I laboratori teatrali possono promuovere un apprendimento trasformativo attraverso la sperimentazione di nuovi comportamenti.

Empatia e Mimetismo. Il teatro favorisce l’empatia attraverso il mimetismo, permettendo agli spettatori di vivere emozioni altrui in modo sicuro. Questo aspetto è legato alla capacità umana di imitare i desideri degli altri, creando dinamiche sociali complesse.

La metafora del teatro aiuta a comprendere meglio le dinamiche sociali, l’apprendimento continuo e le strategie comunicative impiegate dagli esseri umani nella vita quotidiana.

Dopo cinque serate si conclude la 75ma edizione del Festival di Sanremo. Sono stato fortunato per averle viste e vissute. Anche Sanremo è come un libro nel grande Festival della Vita.[image error]

Non preoccupatevi troppo, ci pensa Madre Natura …

L’Etna (cratere sud — est). Credit: Kevin Saragozza

L’Etna (cratere sud — est). Credit: Kevin SaragozzaTra terremoti, eruzioni e alluvioni, da noi in Italia, come nel mondo di questo pianeta Terra, la Natura resta sempre un mistero da scoprire momento dopo momento, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Natura come tale e Natura degli uomini. Oggetto di studio, osservazione e contemplazione nel corso dei secoli, non smette mai di sorprendere, ingannare, illudere, tradire e confortare.

Gli uomini sembra che abbiano perso il contatto con quella realtà dalla quale tutto proviene ed appartiene, non escluso l’Uomo stesso. La neve e la lava sull’Etna nella cronaca di questi giorni, mi offre l’occasione di presentarvi un brano poetico tratto da un lungo saggio in versi di Alexandre Pope intitolato “Essay on Man” e scritto alla fine del settecento. In esso il poeta inglese esamina la stretta correlazione che lega l’uomo alla natura e la natura ad esso.

Pope nacque a Londra nel 1688 da una famiglia cattolica. Poco dopo la nascita scoppiò nel suo paese un forte sentimento anti-cattolico e così la sua famiglia abbandonò Londra e si ritirò in campagna per mettersi al sicuro. A causa della fede religiosa non gli venne permesso di frequentare una scuola pubblica. Una zia gli insegnò a leggere ed un prete gli insegnò il latino e il greco. A soli otto anni si innamorò delle opere di Omero. Confessò ad un suo amico:

“In pochi anni ho avuto la possibilità di conoscere un gran numero di scrittori inglesi, francesi, italiani, latini e greci. Non ho avuto un progetto o un’idea di quello che facevo, lo feci per solo diletto, andavo là dove con la fantasia mi portavo. Era come raccogliere fiori nel bosco e nei campi. Quei cinque sei anni furono per me il periodo più felice della mia vita”.

All’età di 12 anni ai ammalò di tubercolosi alle ossa ostacolando la sua crescita. Rimase di bassa statura con varie deformità. Scrisse numerose satire facendosi molti nemici i quali spesso lo presero in giro per i suoi difetti fisici, attaccando le sue idee. Ma queste critiche stupide non lo fermarono nel suo amore per la scrittura. Scrisse tra l’altro l’opera “The Rape of the Lock” (Il Riccio Rapito) del 1712 che ebbe molto successo come opera eroi-comica sul ratto di una ciocca di capelli di una nobildonna del tempo.

Non molte delle sue opere sono lette oggi, ma Alexandre Pope resta uno degli scrittori più citati in lingua inglese. Ecco alcune sue citazioni: “Errare è umano; perdonare è divino”. “Gli sciocchi corrono là dove gli angeli hanno paura di andare”. “Non essere il primo tra coloro che vengono messi alla prova, né tra gli ultimi che vengono messi da parte”.

ALL are but parts of one stupendous whole,

Tutti siamo parte di un meraviglioso tutto,

Whose body Nature is, and God the soul;

il cui corpo è la Natura e Dio è l’anima;

That, changed through all, and yet in all the same,

che cambia sempre eppure resta la stessa,

Great in the earth, as in th’ ethereal frame,

grande nella terra, come come nella sfera celeste,

Warms in the sun, refreshes in the breeze,

riscalda al sole, rinfresca con la brezza,

Glows in the stars, and blossoms in the trees,

splende nelle stelle, fiorisce tra gli alberi,

Lives through all life, extends through all extent,

vive nella vita, si estende e si distende,

Spreads undivided, operates unspent:

si diffonde indivisa, opera senza tempo:

Breathes in our soul, informs our mortal part;

respira la nostra anima, guida la nostra parte mortale;

As full, as perfect, in a hair as heart;

completa, perfetta, in un capello come nel cuore;

As full, as perfect, in vile man that mourns

completa, perfetta, tanto nel pavido uomo

As the rapt Seraphim, that sings and burns:

quanto nell’estasiato Serrafino che canta e arde:

To him no high, no low, no great, no small —

a lui non alto, nè umile, non grande, nè piccolo,

He fills, he bounds, connects, and equals all….

egli riempie, lega, collega e eguaglia tutti …

All nature is but art, unknown to thee:

Tutta la natura non è che arte, a te sconosciuta:

All chance, direction, which thou canst not see:

tutto a caso, senza che tu possa capire:

All discord, harmony not understood;

tutto in disordine, armonia incomprensibile;

All partial evil, universal good.

tutto male parziale, ma bene universale.

Alexandre Pope “Essay on Man” (1733)[image error]

February 10, 2025

Fantasmi e scheletri nella biblioteca di scrittura creativa

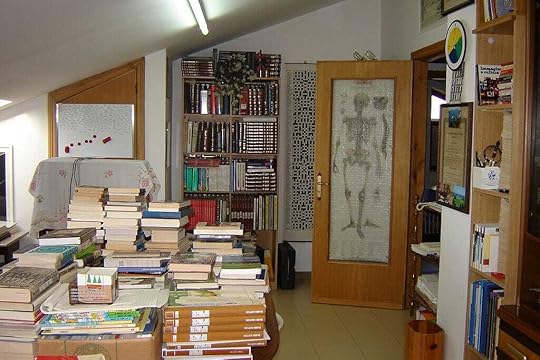

Foto@angallo

Foto@angalloQuando ho postato su FB questa foto di un angolo della mia mansarda, l’amico Gino Langella ha subito reagito commentando: “Finalmente una foto anticipante”.

Faccio finta di non capire a cosa si riferisce e mi diverto a pensare e scrivere. A questo serve quella che si chiama scrittura creativa, specialmente se la si considera in chiave terapeutica. Un viaggio nel mondo delle scrittura per arrivare a conoscere se stessi.

Sono molti i fantasmi con i quali ci confrontiamo. Quelli del passato premono su quelli del presente. Questi, tremando, aspettano, quelli del futuro. Molti sono solo scheletri.

Me lo ricorda quella immagine dietro il vetro della porta. In quel posto ci ritrovo circa quaranta anni di vita. Tracce di famiglia, di nonno in padre, di padre in figlio, tra marito e moglie, fantasmi e scheletri che rivivono non appena apro la porta. Scrittura creativa ma anche scrittura terapeutica.

Fantasmi. Alcuni sono solo scheletri, altri sono più vivi che mai. La mia biblioteca è piena di entrambi. Ci sono i fantasmi dei libri che ho letto e dimenticato. Ci sono i fantasmi degli autori che non ho mai conosciuto. Ci sono i fantasmi delle idee che pensavo di aver capito, ma che poi scopro di non aver ben compreso.

Ci sono gli scheletri delle mie vecchie convinzioni. Ci sono gli scheletri delle mie paure e delle mie speranze. Ma tra tutti questi fantasmi e scheletri, c’è anche la mia vita. C’è la mia storia. La mia Verità. E questa è la cosa più importante. Non conta quanti fantasmi e scheletri ci siano in una biblioteca. Non importa quanto siano spaventosi o quanto siano confusi. Finché c’è vita, c’è speranza.

Posso cambiare. Posso crescere. Posso diventare la persona che voglio essere. Ma poi penso che, ormai, sono abbastanza cresciuto. Navigo in un tempo che è stato analogico ma è diventato digitale.

Mi ritrovo nel quinto ventennio, a cavallo tra il secondo e il terzo millennio. Ma non sono solo. Non siamo mai soli. Siamo tutti insieme in questo viaggio. Insieme, possiamo superare qualsiasi cosa.

I fantasmi e gli scheletri fanno parte della vita. Non si possono negare o ignorare. Fantasmi e scheletri impossibili da cambiare o eliminare. Sono utili per imparare, sapendoli usare come opportunità per crescere e migliorare. Saperli anche perdonare. Ci si libera dal risentimento e dal dolore. La vita non sempre rende felici. Per qualcuno, mai.

Ma l’importante è riempire la vita di cose che si amano e ci appassionano. Ricordiamo sempre che tra esseri viventi, scheletri o fantasmi, non siamo mai soli.

Quella frase “finalmente una foto anticipante” è senza dubbio ambigua, potrebbe avere diversi significati, a seconda del contesto in cui è stata utilizzata. Ecco alcune possibili interpretazioni.

Anticipazione di qualcosa? Potrebbe significare qualcosa che sta per accadere, un evento imminente. Di certo macabro, finale. Comunque, qualcosa di segreto o imprevisto.

Potrebbe anche essere un modo informale per dire che la foto è interessante o inusuale, che “anticipa” qualcosa di diverso dal solito. Quello scheletro alla porta, tra tutti quei libri, fa pensare ad una atmosfera di storia e di conoscenza.

Libri che raccontano mille storie. Certamente questo è un luogo dove ci si può perdere tra le pagine. Il tempo sembra si sia fermato. Ma non è solo un angolo di paradiso per gli amanti dei libri, un vero e proprio scrigno di sapere è anche an’esplosione di colori e forme, un tripudio di parole colorate.

La luce che filtra dalla finestra crea un’atmosfera magica, illuminando le pagine ingiallite. Un’immagine che trasmette una sensazione di calore e accoglienza. Basta guardare dal balcone e lo sguardo cade sulla antica Valle dei Sarrasti.

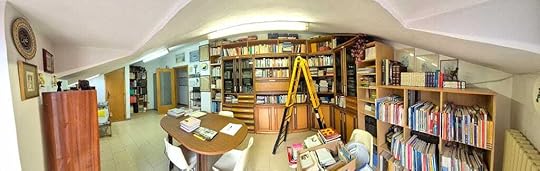

La mia mansarda studio biblioteca

La mia mansarda studio bibliotecaAttenzione! entrare in una stanza come questa potrebbe causare dipendenza da lettura. C’è quello scheletro che mi preoccupa. Ma è scomparso in questa recente immagine. Il poster non piaceva a mia moglie e l’ha tirato giù a mia insaputa. Lo si vedeva nella foto di cui sopra. Fu fatta qualche anno fa.

Ma allora, è proprio vero, tra fantasmi e scheletri, una biblioteca crea non solo dipendenza ma accentua anche il mistero della lettura. Era un fantasma che è diventato scheletro, o è lo scheletro di un fantasma? La distinzione si basa su concetti culturali e simbolici profondi. I fantasmi sono comunemente considerati le manifestazioni incorporee di anime di defunti, spesso rappresentati come figure evanescenti o spettrali.

Il fantasma nella biblioteca. Foto elaborata dalla Intelligenza Artificiale di Gemini

Il fantasma nella biblioteca. Foto elaborata dalla Intelligenza Artificiale di GeminiQueste apparizioni sono legate a credenze popolari e tradizioni letterarie, dove il fantasma può apparire in vari contesti, da quelli lugubri a quelli più benigni. In molte culture, i fantasmi sono visti come legami tra il mondo dei vivi e quello dei morti, portando messaggi o avvertimenti. D’altra parte, uno scheletro rappresenta la forma fisica e materiale di un corpo deceduto, privo di vita e carne.

È un simbolo della mortalità e della caducità della vita. Nella propria biblioteca, i libri scritti da autori vivi possono essere paragonati a scheletri. Contengono idee e pensieri che, pur essendo stati espressi in vita, ora esistono solo come tracce della loro esistenza.

Gli autori fantasmi, invece, possono essere visti come coloro che hanno lasciato un’eredità duratura attraverso le loro opere, continuando a influenzare i lettori anche dopo la loro morte.

Quando hai accumulato migliaia di volumi nella biblioteca, hai una vasta gamma di fantastici esseri letterari. I libri di autori vivi rappresentano l’attualità e l’immediatezza del pensiero contemporaneo. Al contrario, i testi di autori defunti possono essere considerati fantasmi.

Le loro idee continuano a vivere attraverso le pagine, influenzando generazioni future. Questi fantasmi letterari possono anche essere visti come una forma di immortalità. Le loro parole risuonano nel tempo, creando un legame invisibile tra il passato e il presente.

In questo contesto, gli scheletri possono simboleggiare la struttura fondamentale della conoscenza: senza una base solida (come la ricerca e l’analisi critica), le idee non possono prosperare. La tua biblioteca diventa quindi un luogo di incontro tra il passato e il presente, dove i fantasmi delle idee si confrontano con la realtà attuale degli autori viventi.

La differenza tra fantasmi e scheletri va oltre la mera definizione; essa riflette le complessità della vita, della morte e dell’eredità culturale. In una biblioteca, ogni libro è un testimone di queste dinamiche, portando con sé le storie di coloro che hanno vissuto e scritto prima di noi.

La differenza tra un fantasma e uno scheletro nella storia della letteratura risulta evidente. Sono infinite le e storie o leggende che sono poi diventati dei veri e propri capolavori come nelle opere di William Shakespeare. Non a caso, accanto a quel poster, appeso dietro la porta dello studio mansarda che riproduce uno scheletro, c’è uno scaffale con tutta la sua opera.

Il Bardo inglese utilizza i fantasmi e gli scheletri come strumenti narrativi per esplorare temi complessi legati alla colpa, alla vendetta e alla mortalità. Queste apparizioni non solo arricchiscono la trama, ma riflettono anche le ansie e le incertezze dell’epoca elisabettiana riguardo alla vita dopo la morte. Nei suoi lavori, i fantasmi spesso rappresentano il peso del passato e le conseguenze delle azioni umane.

In Riccardo III, il protagonista è visitato dagli spiriti delle sue vittime, che lo avvertono della sua imminente sconfitta. Questi fantasmi non sono solo visioni, ma riflettono lo stato tormentato della mente di Riccardo, evidenziando il tema della colpa e della giustizia divina.

In Amleto, il fantasma del padre di Amleto incarna la ricerca di vendetta e giustizia. La sua apparizione richiede al figlio di “vendicare il suo oscuro e innaturale assassinio”, creando un conflitto interiore nel protagonista, che deve confrontarsi con l’autorità di un’entità soprannaturale mentre naviga le complessità della moralità. Questo fantasma è visibile a più personaggi, aumentando l’impatto drammatico e la tensione narrativa.

In Macbeth, il fantasma di Banquo appare solo a Macbeth, rendendo l’esperienza ancora più angosciante. Questa apparizione sottolinea la solitudine del tiranno e il peso delle sue azioni, poiché nessun altro può vedere ciò che lui percepisce. Questo uso del fantasma come visione esclusiva evidenzia la crescente paranoia e il deterioramento della psiche di Macbeth.

Sebbene gli scheletri non siano frequentemente rappresentati in modo esplicito nelle opere di Shakespeare come i fantasmi, simbolicamente possono essere associati alla mortalità e alla caducità della vita. Gli scheletri rappresentano ciò che rimane dopo la morte: una struttura senza vita che ricorda l’inevitabilità della fine. In questo senso, possono essere visti come un contrappunto ai fantasmi, che portano messaggi e richieste dal regno dei morti.

I fantasmi e gli scheletri servono a esplorare tematiche profonde legate alla colpa, alla vendetta e all’inevitabilità della morte. Attraverso queste apparizioni spettrali, il poeta scrittore drammaturgo inglese riesce a dare voce ai tormenti interiori dei suoi personaggi.

Gli scheletri rimangono come simboli silenziosi della mortalità umana. La loro presenza contribuisce a creare un’atmosfera carica di tensione e introspezione, rendendo le opere shakespeariane ancora oggi rilevanti e affascinanti.

La letteratura, sin dalle sue origini, ha spesso esplorato temi legati al soprannaturale, all’ignoto e all’aldilà. Fantasmi e scheletri sono figure ricorrenti che non solo arricchiscono la narrazione, ma fungono anche da simboli di paure, desideri e conflitti umani. Queste entità si manifestano e il loro significato all’interno del contesto letterario.

Nel “Decamerone”, Boccaccio affronta il tema della mortalità attraverso storie di vita e morte durante la peste nera. Sebbene non ci siano scheletri letterali, la presenza costante della morte permea le narrazioni, creando un’atmosfera di urgenza e riflessione sulla condizione umana. Sono elementi che svolgono ruoli cruciali nella narrazione. Costringono i personaggi (e i lettori) a confrontarsi con le proprie paure, rimpianti e desideri.

Spesso, queste figure vengono utilizzate per criticare norme sociali o comportamenti umani. Ad esempio, il fantasma può rappresentare le conseguenze delle ingiustizie sociali. La loro presenza genera tensione narrativa, mantenendo il lettore coinvolto e curioso su come si risolverà la situazione.

Non è solo una questione di spavento o intrattenimento; è un modo profondo per esplorare temi esistenziali che continuano a risuonare con il pubblico moderno. Sono figure che ci invitano a riflettere sulle nostre vite, sulle nostre paure e sulle storie che portiamo con noi. In un certo senso, ogni libro è un fantasma che rivela parti di noi stessi che potremmo preferire ignorare.

Scorro gli scaffali e ritrovo personaggi letterari famosi che hanno interagito con fantasmi o scheletri. Questi temi, nella letteratura dal Medioevo ai nostri giorni sono stati sempre in continua evoluzione. Ci sono opere letterarie considerate pionieristiche del genere.

Fantasmi e scheletri che continuano a fare domande. Sono interrogativi che ti poni se hai una biblioteca e vuoi dare un senso a cosa leggi, chi tieni sui tuoi scaffali, di chi sei ammiratore o dipendente. Chi ami o temi, chi disprezzi o non comprendi. Ecco alcuni.

“Il giro di vite” di Henry James. In questo romanzo, la protagonista, una governante, interagisce con i fantasmi di Peter Quint e Miss Jessel. La loro presenza inquietante solleva interrogativi sulla realtà e sulla percezione, rendendo l’opera un capolavoro del genere horror psicologico.

“Ebenezer Scrooge” in “Canto di Natale” di Charles Dickens è visitato da tre spiriti nel corso della notte di Natale: il Fantasma del Natale Passato, il Fantasma del Natale Presente e il Fantasma del Natale Futuro. Queste apparizioni lo guidano verso un cambiamento profondo, affrontando temi di redenzione e responsabilità sociale.

“Michael Furey” in “Gente di Dublino” di James Joyce. Nel racconto finale della raccolta, Gabriel Conroy scopre che la moglie Gretta è perseguitata dal ricordo di Michael Furey, un giovane morto prematuramente. La sua presenza, sebbene non fisica, influisce profondamente sulla vita di Gretta e sul matrimonio.

“Roderick Usher” in “La caduta della casa Usher” di Edgar Allan Poe vive in una casa infestata da una presenza inquietante che si manifesta attraverso la malattia e la morte della sorella Madeline. La casa stessa diventa un personaggio, simbolizzando la decadenza e l’orrore.

“Carnacki” di William Hope Hodgson è un investigatore dell’occulto che affronta vari casi legati a fantasmi e fenomeni paranormali. Le sue avventure offrono un mix di horror e mistero, rendendolo un precursore nel genere delle storie di fantasmi.

Sono personaggi che non solo arricchiscono le narrazioni con le loro interazioni spettrali, ma riflettono anche le complessità delle emozioni umane e delle esperienze esistenziali legate alla vita e alla morte. Diversi romanzi e opere letterarie hanno segnato la storia nel trattare questi temi, spesso fungendo da pionieri nel genere horror e gotico.

“Il castello di Otranto” di Horace Walpole (1764). Considerato il primo romanzo gotico, introduce elementi soprannaturali, tra cui fantasmi e presenze inquietanti. La sua ambientazione e la trama hanno influenzato molti autori successivi.

“Frankenstein” di Mary Shelley (1818). Sebbene non presenti fantasmi nel senso tradizionale, il romanzo affronta temi di vita e morte attraverso la creazione di una creatura da un corpo morto, esplorando così l’idea dell’aldilà in modo innovativo.

“La caduta della casa Usher” di Edgar Allan Poe (1839). In questo racconto, Poe utilizza atmosfere inquietanti e fantasmi per esplorare la decadenza e la follia, rendendo l’opera un classico del genere horror.

“Cime tempestose” di Emily Brontë (1847). L’opera presenta elementi gotici con apparizioni spettrali che influenzano le vite dei personaggi, rendendo l’atmosfera carica di tensione emotiva.

Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde (1887). Questa novella combina elementi comici con quelli horror, presentando un fantasma che interagisce con una famiglia americana in modo originale e divertente.

Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson (1962).

L’opera esplora la vita di due sorelle che vivono isolate dopo la morte della loro famiglia, con elementi di mistero e presenze inquietanti che permeano la narrazione.

Queste opere non solo hanno definito il genere horror e gotico ma hanno anche influenzato profondamente la letteratura successiva, continuando a ispirare scrittori contemporanei. Tutto in nome della scrittura creativa. Nella mia biblioteca mi fondo e mi confondo.

Come in un manifesto per ogni amante dei libri, un’espressione che racchiude il senso profondo del legame tra lettore e libri. La biblioteca non è solo un luogo fisico, ma un’estensione dell’anima, un rifugio dove il tempo si dissolve e ogni volume diventa una porta verso mondi infiniti.

Un luogo come specchio dell’anima. Nella biblioteca, non sei solo un osservatore esterno, ma una parte integrante di quel microcosmo. I libri non sono semplicemente oggetti, ma frammenti di vite, idee e storie che si intrecciano con la tua. Quando ti fondi con essi, diventi parte di qualcosa di più grande: una conversazione senza tempo tra autori, lettori e pensieri.

Confondersi per perdersi e poi ritrovarsi. Non è smarrimento, ma un atto di abbandono consapevole. È il piacere di vagare senza meta tra scaffali pieni di possibilità, lasciandosi sorprendere da titoli inattesi o da pagine dimenticate che sembrano chiamarti. È il momento in cui il confine tra te e i libri sfuma, e ogni storia parla direttamente a te.

Per chi ama i libri, la biblioteca è più di una collezione: è una geografia personale. Ogni scaffale racconta qualcosa di te; ogni libro è una tappa del tuo viaggio interiore. Ti fondi con i tuoi volumi perché essi sono parte della tua identità: tracce delle tue passioni, delle tue curiosità, delle tue riflessioni. Fondersi e confondersi. La frase potrebbe essere l’incipit perfetto per un saggio o un racconto.

Cosa significa vivere immerso nei libri? Le emozioni che si prova quando sfogli le pagine ingiallite di un’opera amata o quando scopri una nuova gemma letteraria. Potrei raccontare la relazione con quei volumi preferiti o descrivere come la mia biblioteca sia cresciuta insieme a me nel corso degli anni.

Scopri che lì sei veramente te stesso: un esploratore di storie, un collezionista d’immagini e parole, un viaggiatore che attraversa il tempo e lo spazio senza mai lasciare la stanza. La biblioteca non è solo un luogo; è uno stato d’animo, una casa dell’essere. E forse è proprio lì che ogni uomo-libro trova il suo posto nel mondo. Tra scheletri e fantasmi …

— — — — — — — — — -

La scrittura creativa è spesso associata alla produzione di romanzi, poesie o racconti, ma il suo valore va ben oltre l’ambito letterario. Sempre più studi e testimonianze personali dimostrano che scrivere in modo creativo può essere un potente strumento terapeutico, capace di aiutare le persone a elaborare emozioni, superare traumi e scoprire nuove prospettive su se stessi e sul mondo.

Scrivere per comprendere: il potere dell’introspezione

La scrittura creativa offre uno spazio sicuro in cui esplorare pensieri e sentimenti che spesso rimangono inespressi. Quando scriviamo, siamo liberi di dare voce alle nostre paure, ai nostri desideri e alle nostre esperienze più profonde. Questo processo di introspezione può portare a una maggiore consapevolezza di sé, aiutandoci a comprendere meglio chi siamo e cosa proviamo.

Ad esempio, scrivere un diario personale o una storia fittizia che riflette le nostre esperienze può permetterci di guardare ai nostri problemi da una prospettiva diversa. Attraverso i personaggi e le situazioni che creiamo, possiamo esplorare soluzioni alternative, sperimentare emozioni represse e trovare un senso di chiarezza.

Scrivere per guarire: elaborare il dolore e il trauma

La scrittura creativa è stata utilizzata in contesti terapeutici per aiutare le persone a elaborare eventi traumatici o dolorosi. Studi condotti da psicologi come James Pennebaker hanno dimostrato che scrivere di esperienze traumatiche può migliorare la salute mentale e fisica. Questo perché il processo di scrittura permette di organizzare i pensieri caotici e di dare un significato a ciò che è accaduto.

Scrivere di un trauma può essere doloroso, ma è anche liberatorio. Trasformare il dolore in parole può aiutare a ridurre l’intensità delle emozioni negative, facilitando il processo di guarigione. Inoltre, la scrittura permette di rielaborare i ricordi in modo più costruttivo, trasformandoli da fonte di angoscia a opportunità di crescita.

Scrivere per connettersi: superare l’isolamento

Uno degli aspetti più terapeutici della scrittura creativa è la sua capacità di creare connessioni. Quando condividiamo le nostre storie con gli altri, possiamo sentirci meno soli. Anche se la scrittura è spesso un atto solitario, il risultato finale può diventare un ponte verso gli altri, permettendoci di condividere esperienze e sentimenti che altrimenti rimarrebbero nascosti.

Inoltre, la scrittura creativa può aiutare a sviluppare empatia. Quando creiamo personaggi e storie, ci mettiamo nei panni degli altri, esplorando punti di vista diversi dal nostro. Questo esercizio di immaginazione può migliorare la nostra capacità di relazionarci con gli altri nella vita reale, rafforzando le nostre connessioni sociali.

Scrivere per crescere: trasformare il caos in arte

La scrittura creativa non è solo un modo per affrontare il passato, ma anche per costruire il futuro. Attraverso la scrittura, possiamo immaginare nuove possibilità, esplorare sogni e aspirazioni, e dare forma ai nostri desideri. Questo processo di creazione può essere profondamente trasformativo, aiutandoci a trovare un senso di scopo e direzione.

Inoltre, la scrittura ci insegna a essere pazienti e resilienti. Scrivere richiede tempo, dedizione e la capacità di accettare imperfezioni. Queste qualità, sviluppate attraverso la pratica della scrittura, possono essere applicate anche ad altri aspetti della vita, aiutandoci a diventare più resilienti di fronte alle sfide.

Come iniziare: suggerimenti per una scrittura terapeutica

Se vuoi provare la scrittura creativa come esperienza terapeutica, ecco alcuni suggerimenti per iniziare:

1. **Scrivi liberamente**: non preoccuparti della grammatica o dello stile. Lascia che le parole fluiscano senza giudizio.

2. **Esplora le tue emozioni**: scrivi di ciò che provi, senza censura. Usa la scrittura come un modo per esplorare i tuoi sentimenti più profondi.

3. **Crea personaggi e storie**: se ti senti a tuo agio, inventa personaggi che riflettono aspetti di te stesso o delle tue esperienze. Questo può aiutarti a guardare ai tuoi problemi da una prospettiva diversa.

4. **Condividi se ti senti pronto**: condividere ciò che hai scritto con amici fidati o gruppi di scrittura può amplificare i benefici terapeutici della scrittura.

5. **Sii paziente con te stesso**: la scrittura terapeutica è un processo, non un risultato. Non avere fretta di trovare risposte o soluzioni.

Conclusione

La scrittura creativa è molto più di un’arte: è uno strumento potente per la crescita personale e la guarigione. Che tu stia affrontando un trauma, cercando di comprendere meglio te stesso o semplicemente esplorando la tua immaginazione, la scrittura può offrirti un percorso verso una maggiore consapevolezza e benessere. Prendi una penna, apri il tuo cuore e lascia che le parole ti guidino in un viaggio dentro te stesso.[image error]

February 9, 2025

Eva, Giuditta, Maddalena e le altre …

Il Libro

Il Libro

Continua l’invasione di libri sulle donne, scritti da donne che hanno deciso di lasciare l’ago e il fuso per diventare scrittrici. Sono anni ormai che me ne occupo con grande interesse, ma anche con divertimento. Mi spiego. A tutti gli uomini interessa il sesso femminile, alla stessa identica maniera con la quale alle donne interessa quello maschile. Direi, però, che non sono le donne a destare interesse, quanto piuttosto la Donna, come tale.

In continuo contrasto, conflitto, confronto, chiamatelo come vi pare, con l’Uomo suo compagno di avventura o di sventura, la Donna ha conquistata la scena e intende mantenerla ad ogni costo. Non faccio esempi o nomi. Basta leggere le cronache. Resto sempre convinto che l’uomo e la donna, come esseri umani, sono diversamente uguali. Originano da una primitiva unità scissa soltanto per ragioni tecniche.

Quello che dice la Genesi, a mio modesto parere, resta una storiella. Ne ho parlato di recente in occasione di un altro libro su questo argomento. Se l’uomo e la donna sono esseri umani diversamente uguali, la differenza sta tutto in quell’avverbio. Me ne resi conto quando, da giovane studente universitario, incontrai l’altra mia metà del cielo (copyright Mao). Con lei studiai, ci laureammo, ci unimmo spiritualmente e materialmente. Sono trascorsi ormai una sessantina di anni, continuiamo a stare insieme, tra un millennio e l’altro.

Lei fece una tesi su quella donna che nella storia della letteratura inglese è stata definita addirittura una iena, la prima scrittrice che parlò dei diritti delle donne Mary Wollestocraft Godwin, definita “una iena in reggiseno”. Mentre lei indagava su Mary, io facevo le ricerche sulla rivoluzione agricola del settecento inglese, argomento della mia tesi. Per l’occasione feci la “conoscenza” di un uomo che, nello stesso anno della pubblicazione di quel primo libro sui diritti delle donne, pubblicò quello sull’Uomo.

Badate bene, ho detto l’Uomo, inteso come essere umano nella realtà di maschio e femmina. Includeva quindi anche le donne. Si chiamava Thomas Paine, scrittore e filosofo inglese del XVIII secolo, noto per il suo influente libro “I diritti dell’uomo” (in inglese “Rights of Man”), pubblicato in due parti nel 1791 e nel 1792. Quest’opera fu scritta in risposta alle critiche mosse da Edmund Burke alla Rivoluzione francese nel suo libro “Riflessioni sulla Rivoluzione francese” del 1790.

Pur non essendoci informazioni dirette sui diritti delle donne nel suo libro, è noto che Thomas Paine fu un sostenitore dei diritti umani universali e dell’uguaglianza sociale, come espresso nel suo libro. Affermò con forza le sue idee con la famosa frase: “One man, one vote”. “Un uomo, un voto”. La sua esclamazione includeva anche il voto delle donne. Il suo impegno per l’uguaglianza e la giustizia sociale va senza dubbio interpretato come favorevole all’estensione dei diritti per tutti, anche per le donne.

Contemporaneamente a Paine, altre figure femministe del tempo, come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, stavano attivamente promuovendo i diritti delle donne attraverso opere influenti come la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” (1791) e “A Vindication of the Rights of Woman” (1792), rispettivamente.

Queste donne autrici, sin d’allora rinunciarono all’ago e al fuso e si inserivano nel contesto culturale che sosteneva l’emancipazione femminile durante il XVIII secolo. L’operazione continua con questo volume di cui intendo parlare partendo dalla copertina. Molto elegante, l’immagine è davvero evocativa e ci offre diversi spunti di riflessione. Eva al centro della scena. Il suo volto è il punto focale.

Il suo sguardo è diretto al lettore che ha il libro tra le mani e sembra volerlo sfidare, suggerendo la sua figura femminile forte e consapevole. Il serpente appare come simbolo tradizionale di tentazione e inganno. Qui è raffigurato in modo quasi “protettivo” attorno al corpo di Eva. Questo potrebbe suggerire una reinterpretazione della sua figura non solo come colei che ha ceduto alla tentazione, ma anche come colei che ha acquisito conoscenza e consapevolezza.

La mela. Altro simbolo iconico della storia di Eva, è presente sia sull’albero che nella mano della donna. La sua presenza multipla sottolinea l’importanza della scelta e delle sue conseguenze. I colori e le foglie sono vivaci, circondano la donna creando un’atmosfera di mistero e connessione con la natura. Una figura complessa e controversa. Tradizionalmente, è stata vista come la responsabile della caduta dell’umanità a causa della sua disobbedienza. Tuttavia, una lettura più attenta e moderna può portare a diverse interpretazioni.

Eva come simbolo di umanità. Rappresenta la prima donna e, quindi, l’intera umanità. La sua storia parla della capacità umana di scegliere, di sbagliare e di imparare. Eva come figura di coraggio. Non ha avuto paura il di mettere in discussione l’ordine stabilito e di cercare la conoscenza, anche a costo di conseguenze negative. Un simbolo di consapevolezza? Il gesto di mangiare la mela può essere interpretato come un atto di consapevolezza, di acquisizione di conoscenza e di capacità di discernimento.

L’immagine di copertina, insieme al titolo del libro, suggerisce una narrazione che vuole dare voce alla Donna, come prima donna e anche femmina. Insieme alle altre apparse nella Bibbia, offre una prospettiva femminile e potenzialmente innovativa sulle loro storie. Eva, in particolare, viene presentata come una figura complessa, capace di coraggio, consapevolezza e, in ultima analisi, profondamente umana.

L’autrice Marilù Oliva ci invita a un’esplorazione coraggiosa e originale delle figure femminili che popolano le pagine del suo libro. Troppo spesso relegate a ruoli secondari o stereotipati, Eva, Giuditta, Maddalena e molte altre donne emergono da questo racconto corale con una nuova luce. La scrittrice non si limita a narrare le storie, ma le rilegge attraverso una prospettiva femminile, attenta alle sfumature psicologiche e alle motivazioni che animano le protagoniste.

Donne complesse, spesso fragili ma anche capaci di grande coraggio e determinazione, prendono vita davanti ai nostri occhi, offrendoci un’immagine inedita e potente di figure millenarie. Il libro si presenta come un’opera di riscoperta, un invito a guardare oltre le interpretazioni tradizionali e a interrogarci sul ruolo e sul significato delle donne nella storia sacra. Una scrittura avvincente, capace di mescolare sapientemente rigore storico e libertà narrativa, rendendo la lettura appassionante e stimolante. Proprio come quelle donne che hanno voluto lasciare l’ago e il fuso e sono diventate scrittrici.

[image error]February 7, 2025

Il “prete turbolento” diventato Papa Francesco e il TLS

Times Literary Supplement

Times Literary Supplement

La Bibbia della bibliomania ha oltre cento anni di vita. Il Times Literary Supplement (TLS) è un settimanale dedicato ai libri fondato nel 1902 come supplemento del The Times di Londra. E’ diventato una pubblicazione indipendente nel 1914.

Ha contribuito a ospitare scrittori illustri di varie culture e lingue. Le recensioni erano anonime fino al 1974, quando il direttore John Gross introdusse quelle firmate.

Il TLS pubblica saggi, critiche letterarie, poesie ed estratti di libri di autori internazionali. È considerata una delle riviste più autorevoli nel campo della critica letteraria mondiale.

Sono stato lettore cartaceo sin da quando, negli anni sessanta, ero studente in Inghilterra. Oggi sono abbonato all’edizione digitale e ritengo la rivista la mia seconda Bibbia in qualità di dinosauro bibliomane.

Ogni settimana, puntualmente tra il giovedì e venerdì, mi arriva nella mail un carico di libri da leggere in forma di articoli e recensioni. Nell’ultimo numero il posto d’onore l’ha occupato l’ultimo libro di Papa Francesco uscito in italiano col titolo di “Spera”.

Il libro è stato rilasciato in 9 lingue in edizione simultanea. Le lingue includono: Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Polacco, Arabo, Rumeno. La pubblicazione è stata coordinata a livello internazionale attraverso editori partner.

L’opera raccoglie riflessioni e preghiere del Papa sul tema della speranza, rivolgendosi a un pubblico globale attraverso questa distribuzione multilingue. Il titolo in inglese è “HOPE”. La parola fa rima con “POPE” e ha incontrato su TLS un travolgente recensore nella persona del critico e scrittore A. N. Wilson.

Un articolo-saggio molto lungo e dettagliato presentato da una nota redazionale. Da abbonato al settimanale, l’ho scaricato e con l’aiuto di Google traduttore lo propongo in lettura a futura memoria e riflessione.

Un Papa Peronista

Nel TLS di questa settimana, A. N. Wilson diagnostica Hope, l’autobiografia di Papa Francesco, come una “risposta ai suoi virulenti oppositori all’interno della Chiesa”. Ma il libro è “tanto una polemica politica quanto religiosa”, nota Catharine Morris nella presentazione.

“Viva il Papa!”, qualcuno ha urlato in Vaticano sabato, dopo che il manico del bastone da passeggio di Papa Francesco si è rotto e lui è inciampato. Ma tali calorosi sentimenti sono, come sappiamo, tutt’altro che universali. Solo venerdì è stato riferito che un prete italiano, Padre Natale Santonocito, era stato scomunicato dopo aver descritto Papa Francesco come “antipapa”. E “il conflitto tra il Papa e i conservatori intransigenti negli Stati Uniti sarà probabilmente esacerbato dall’elezione del Presidente Trump”, ha scritto Philip Willan sul The Times.

Nel TLS di questa settimana, A. N. Wilson diagnostica Hope, l’autobiografia di Papa Francesco, come una “risposta ai suoi virulenti oppositori all’interno della Chiesa”. Ma il libro è “tanto una polemica politica quanto religiosa”. Jorge Mario Bergoglio (così è nato Papa Francesco) “ha perso molti amici … durante la dittatura militare del 1976–83 in Argentina, quando più di 30.000 socialisti e peronisti di sinistra ‘scomparvero’ in camere di tortura adornate con fotografie di Hitler”. Quel background alimenta il suo papato, suggerisce Wilson: “La sua soppressione della messa tridentina, per esempio, … deve essere vista in un contesto in cui le trappole di quel bellissimo rito sono ineluttabilmente intrecciate, politicamente, con coloro che condannerebbero il peronista”. Wilson evidenzia le complessità dell’uomo: la presunta vendetta, per esempio, e la volontà “di sorvolare sulle malefatte dei suoi compari”. Wilson lo ritiene “inelegante, egocentrico, brutale”, pur osservando che “in queste pagine si presenta come un profeta cristiano di un potere quasi schiacciante”.

Si potrebbe immaginare che il titolo di questo volume sia un errore di battitura per “Papa”. Ma l’allusione, come ci ricorda il Pontefice sudamericano, o Vescovo di Roma (come preferisce essere chiamato), a un certo punto della storia della sua vita, è al vaso di Pandora: l’ondata di male e caos che è esplosa quando l’ha aperto, seguita dal palpitare della “Speranza”. Il lettore deve supporre che Pandora, in questo caso, sia lo stesso Papa Francesco, poiché il libro è scritto così chiaramente come una risposta ai suoi virulenti oppositori all’interno della Chiesa. È evidentemente anche un tentativo, prima che questo quasi novantenne argentino venga chiamato alla sua ricompensa, di placare la furia delle fazioni: amanti della vecchia messa tridentina contro gli Happy Clappies; difensori di un sacerdozio tutto maschile contro le femministe; cattolici gay che sentono che è giunto il momento di riconoscerli come esseri umani contro coloro che sono abbastanza grandi da ricordare quando il Catechismo del Penny ha inserito il Peccato di Sodoma tra i Quattro Peccati che Gridano Vendetta al Cielo.

Innanzitutto, qualche parola di chiarimento. Il sottotitolo di questo libro è “L’autobiografia”, ma due sostantivi in quella frase hanno bisogno di essere corretti. Non è tanto un “libro”, quanto una raccolta di interviste, raccolte negli ultimi sei anni da Carlo Musso e confezionate, a volte abilmente, a volte goffamente, in una narrazione della vita del papa in carica. La traduzione in inglese, di Richard Dixon, è senza speranza: ad esempio, il Papa viene costantemente indotto a dire che vuole più “religiosità” nel mondo, con cui intende ovviamente “pietà” o vera fede in Dio e non, come significa la parola “religiosità”, semplicemente forme esteriori di superstizione.

In secondo luogo, sebbene questa sia, in parole povere, la narrazione della vita di un uomo (immigrato italiano, famiglia della classe medio-bassa di Buenos Aires, istruzione scientifica, vocazione al sacerdozio, grave malattia, decisione di diventare gesuita e ascesa, giovanissimo, a provinciale, cioè capo locale, di quell’influente ordine in Argentina), è tanto una polemica politica quanto religiosa. Sono le riflessioni di un uomo che ha perso molti amici, “nuestros desaparecidos”, come recita il titolo di un documentario video argentino, durante la dittatura militare del 1976–83 in Argentina, quando più di 30.000 socialisti e peronisti di sinistra “scomparvero” in camere di tortura adornate con fotografie di Hitler. Il giovane radicale Jorge (“Giorgio” per i parenti italiani) Bergoglio rimane, come l’anziano Papa Francesco, un peronista impenitente. Egli invoca ripetutamente i radicali italiani nella sua discendenza e parla con calore della sua prima vista della statua equestre di Giuseppe Garibaldi a Roma.

Ci sono molti momenti in questo libro in cui si ricorda un altro Giorgio, il vecchio garibaldino nel Nostromo di Joseph Conrad (1904), che vive in esilio in Sud America. “Dio per gli uomini — religioni per le donne” è il mantra del vecchio Giorgio nel romanzo. Ma Jorge Bergoglio propone un miscuglio molto latinoamericano di politica rivoluzionaria e pietà vecchio stile: “I poveri sono una protesta costante contro le nostre ingiustizie; i poveri sono una polveriera”; “Maria ascolta i poveri. È la madre dei poveri e degli indifesi”. Contro questo sfondo politico e la resistenza dei cattolici tradizionalisti, alcune delle sue decisioni più sconcertanti come Papa hanno senso. La sua soppressione della messa tridentina, ad esempio, che a molti sembra intollerante e vandalistica, deve essere vista in un contesto in cui le trappole di quel bel rito sono ineluttabilmente intrecciate, politicamente, con coloro che condannerebbero il peronista.

In questa narrazione il Papa racconta una barzelletta ex jugoslava, “due sloveni fanno un coro, due croati fanno un parlamento e due serbi fanno un esercito”. Aggiunge: “In Argentina, ogni coppia di noi fa una guerra civile”. È cresciuto a Buenos Aires in una famiglia molto unita e numerosa di argentini e nuovi immigrati italiani (venivano dal Piemonte), ma sebbene ci fossero trenta persone sedute a tavola per tranquille cene domenicali da cinque portate e una vasta cuginanza, non erano legate in modo armonioso. I suoi ricordi sono dei suoi genitori che litigavano eternamente, i suoi cugini che si prendevano in giro a vicenda, per soldi o politica, e l’intera tribù che spesso litigava. “Oggi, quando incontro coppie sposate”, dice, ricordando la sua miseria da bambino, quando assisteva ai litigi dei genitori, “dico sempre: ‘Andate avanti e discutete, rompete qualche piatto se pensate che aiuti in una certa misura, è abbastanza normale, ma non fatelo mai davanti ai bambini’”.

“Un brutto carattere non è mai un segno di santità, anzi”, dice altrove, in modo del tutto arbitrario, oppure il suo ghostwriter inserisce l’osservazione arbitrariamente nel mezzo di un appello simile a un sermone a tutti noi a condividere la sua gioia cristiana e il suo buon umore. Ma i nemici del Papa, di cui ce ne sono così tanti in Vaticano, parlano di un uomo che si infuria in modo volgare quando viene fermato, che usa un gergo scatologico per descrivere omosessuali e donne. Un insider romano ha parlato con il giornalista Damian Thompson e ha detto: “È uno degli uomini più complicati che abbia mai conosciuto. Può essere molto divertente e allo stesso tempo così incredibilmente vendicativo. Se lo contraddici, ti prenderà a calci quando sarai al punto più basso”.

Coloro che lavorano per lui quotidianamente hanno paura di lui. Presumibilmente è per ammorbidire questa percezione che il Papa, o i suoi consiglieri, hanno scelto di pubblicare questo strano libro durante la sua vita, con i suoi numerosi passaggi che descrivono il suo meraviglioso senso dell’umorismo, la sua speciale empatia per i poveri e gli afflitti e il suo affetto spontaneo per i bambini. Sono qualità che potremmo ammirare negli altri. È sconcertante, tuttavia, leggere una lunga narrazione in cui l’autore sceglie così spesso di sottolineare queste caratteristiche ammirevoli e amabili in se stesso. A ciò si aggiunge la sua estrema umiltà, ancora una volta accuratamente documentata, ad esempio, rifiutandosi di vivere negli appartamenti papali occupati dai suoi predecessori, scegliendo invece di vivere in un paio di modeste stanze in una specie di ostello dove può mangiare i suoi pasti con il clero minore e i funzionari del Vaticano.

Nel corso del libro parla del potere trasformativo del confessionale. Fu dopo una confessione particolarmente profonda, quando era ormai prossimo all’età adulta, che realizzò la sua vocazione al sacerdozio. Continua ad andare a confessarsi ogni poche settimane e parla della vergogna come della sua qualità più forte. Molti, forse la maggior parte, dei cristiani osservanti si identificheranno con questa mentalità, ma il lettore sarà curioso di sapere cosa fa sentire così in imbarazzo il Papa. Ci racconta molte piccole cose che gli tormentano la coscienza (ad esempio, l’incapacità di tenere il passo con vecchie conoscenze) e fa espressioni generalizzate di disgusto per gli abusi sessuali che hanno macchiato così tanto la reputazione delle chiese istituzionali, uno scandalo di una portata, in effetti, che non può essere realmente misurata, quasi ogni settimana, ancora, svelando qualche nuova storia dell’orrore di un vescovo, abate o parroco che ha commesso atti osceni con bambini, risalenti a decenni fa. Ma non affronta o allude agli aspetti della sua condotta personale che i suoi nemici deplorano.

Il collega gesuita del Papa Marko Rupnik è un esempio calzante. Un “artista” dei mosaici, avrebbe convinto la chiesa a sborsare centinaia di migliaia di dollari per il suo lavoro. Ha fondato un ordine religioso per donne in Slovenia ed è stato in seguito accusato di aver sottoposto le suore a orribili e persistenti attacchi sessuali, come costringerle a bere il suo seme dal calice eucaristico. Rupnik, amico del Papa, è stato espulso dalla Compagnia di Gesù e il Dicastero per la Dottrina della Fede ha nominato un vescovo, Daniele Libanori, per indagare sul caso. Libanori rimane personalmente convinto che le accuse mosse contro Rupnik siano tutte vere, ma il DDF non ha revocato la prescrizione di questo caso fino all’ottobre 2023 e da allora i progressi sono stati lenti. È stato di fatto represso dal decreto papale. Il vescovo è stato messo da parte.

Francesco, sia come Papa che, in precedenza, come Arcivescovo di Buenos Aires, ha la forma di uno che è pronto a sorvolare sulle malefatte dei suoi compari. Gustavo Zanchetta, vescovo di Orano, dovette dimettersi in Argentina quando fu rivelato che aveva molestato sessualmente due giovani seminaristi. Zanchetta scontò solo una parte della sua pena detentiva prima che, per motivi di salute, gli fosse consentito di trasferirsi in un monastero locale, una casa di riposo per preti in pensione, per completare la sua condanna. Nonostante la sua condanna e le proteste che seguirono il suo passaggio agli arresti domiciliari, il Vaticano non lo censurò mai pubblicamente. La gestione di questi crimini da parte del Papa fa sembrare la prontezza dell’arcivescovo Welby a chiudere un occhio sul flagellatore John Smyth QC un reato piuttosto lieve.

Mentre gli errori di giudizio del Papa in queste questioni sono evidenti e mentre le colpe evidenziate dai suoi critici sono reali, questo libro, narrato da una figura profondamente paradossale, non può essere liquidato alla leggera come mera propaganda o come un esercizio di limitazione dei danni. In queste pagine si presenta come un profeta cristiano di un potere quasi schiacciante. Da quando sono usciti gli opuscoli pacifisti e le profezie di Tolstoj, non ci sono state denunce così articolate, pagina dopo pagina, dell’assoluta futilità della guerra. Che stia pregando al monumento ai caduti di Nagasaki, o riflettendo sui conflitti contemporanei in Ucraina o in Medio Oriente, o esaminando i vasti cimiteri di guerra nel nord Italia, il messaggio è lo stesso. Circa a metà del libro riproduce una cartolina che ha fatto realizzare che raffigura la fotografia orribile ed eloquente di un bambino di Nagasaki, in coda per il forno crematorio con il cadavere del fratello sulla schiena. “Tutta la sua ansia è espressa in un singolo gesto quasi impercettibile”, dice il Papa. “Si morde il labbro che trasuda sangue. Quando ho visto quella fotografia per la prima volta, ero già papa. Penso che me l’abbia inviata un giornalista. Ho pregato molto guardando quel bambino. Poi ho avuto l’idea di farla stampare, di trasformarla in una cartolina da distribuire. L’unica cosa che ho aggiunto è stato il titolo, ‘Il frutto della guerra’.”

Un pessimista potrebbe chiedersi a cosa serva un simile sentimentalismo in un mondo in cui i tentativi dei leader di risolvere o sfruttare i conflitti politici hanno portato a uccisioni su vasta scala. Ma qui almeno un lettore è dalla parte del “vescovo di Roma”. Lui e i suoi antenati hanno ricoperto quella carica per 2.000 anni. È l’unica istituzione ad avere un simile pedigree e, sebbene vi siano molti esempi di papi insoddisfacenti e persino malvagi, la storia dimostra che non è saggio sottovalutare il loro potere. La domanda sprezzante di Stalin “Quante divisioni ha il papa?” ha trovato risposta in Karol Wojtyła, lui stesso un picchiatore, che come Giovanni Paolo II ha fatto più di chiunque altro — più persino di Margaret Thatcher e Ronald Reagan — per accelerare la fine dell’Unione Sovietica.

Per quanto riguarda il deplorevole stato della Chiesa cattolica al momento (la partecipazione alla messa in Europa sta precipitando, le vocazioni sacerdotali sono quasi inesistenti in paesi un tempo pii come l’Irlanda, le ombre degli scandali orribili sugli abusi sui minori si allungano e si oscurano), il Papa non poteva semplicemente trincerarsi e condurre “gli affari come al solito”. Da qui i suoi tentativi di riformare il modo in cui la chiesa è governata, la sua visione di una chiesa “sinodale” in cui le voci dei laici sono ascoltate e seguite dai vescovi, e dove il “clericalismo” è visto come un male. È in questo contesto che le osservazioni del Papa sull’omosessualità, le persone divorziate e i non cristiani sembrano così gradite a così tanti: “Solo coloro che costruiscono ponti possono andare avanti. I costruttori di muri finiscono imprigionati dai muri che loro stessi hanno costruito”.

Molti cattolici tradizionalisti hanno criticato la pronuncia, nel dicembre 2023, del Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha consentito ai sacerdoti cattolici di benedire unioni che un tempo non sarebbero state riconosciute dalla Chiesa, comprese quelle di coppie gay o coppie in cui uno o entrambi i coniugi sono divorziati. In risposta, il Papa afferma qui:

Più di sessanta paesi nel mondo trattano gli omosessuali e i transessuali come criminali, una dozzina circa con la pena di morte, che a volte viene persino eseguita. Ma l’omosessualità non è un crimine, è un fatto umano, e la Chiesa e i cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte a questa ingiustizia criminale, né possono rispondere con timidezza. Loro [gli omosessuali] non sono “figli di un dio minore”. Dio Padre li ama con lo stesso amore incondizionato.

Nel tentativo di capire come un cristiano potesse obiettare, mi sono sintonizzato sul canale YouTube di un apostolato online, Catholic Unscripted, e ho guardato tre persone apparentemente serie parlare come se fossero caduti i cieli. Uno, Gavin Ashenden, un ex vescovo anglicano, ora convertito al cattolicesimo, ha descritto la tolleranza delle persone gay nella chiesa come “poligono giapponese… se lo lasci nell’edificio, lo abbatterà”. Ha scelto di ignorare il fatto che una grande percentuale di uomini praticanti, cattolici e anglicani, sono gay. Ho visto in quella conversazione il tipo di mentalità — ridacchiare dei doppi sensi, trovare giustificazioni tenui nei più piccoli passaggi tradotti di San Paolo e Levitico — che il Papa deve affrontare; e, naturalmente, pensieri simili vengono in mente quando si legge la sua pagina di riflessioni sulle donne, dove dice che Maria è più importante di Pietro e che la Chiesa è femminile, sebbene il clero sia maschile. Prevede un tempo in cui le donne saranno ammesse al diaconato, come molti storici credono che fosse nella chiesa primitiva. Gli oppositori dell’ordinazione delle donne hanno probabilmente ragione nel supporre che questa sia la punta dell’iceberg. Se così fosse, Francesco il perturbatore ha lasciato questa sottile estremità saldamente incastrata sotto le grandi porte di San Pietro, che ha spalancato per quest’anno giubilare.

È difficile pensare a un precedente vescovo di Roma che abbia permesso che un libro come questo venisse scritto. I miei sentimenti sull’”autore” oscillavano selvaggiamente mentre leggevo, deplorando la cattiva traduzione e la volgarità giornalistica dell’opera pur rimanendo affascinato. A volte la sua goffaggine e il suo desiderio di una rissa sembrano quasi ridicoli. Altre volte, mentre condivide la sua passione per i film di Pier Paolo Pasolini e i romanzi di Fëdor Dostoevskij, la consolazione che trova nell’ascoltare Bach o persino la sua ammirazione per personaggi (per me riprovevoli) come Bertolt Brecht, mi rendo conto di quanto mi piacerebbe la sua compagnia.

Soprattutto, lui e questo libro danno una risposta complicata e potente alla domanda che preoccupa molti di noi: come ci si aspetta che siamo cristiani nel mondo di oggi, con tutti i suoi dubbi, tutti i suoi orrori, tutti i suoi argomenti contro la plausibilità di qualsiasi prospettiva religiosa e tutte le sue religioni apparentemente contraddittorie? L’ultimo papa, Benedetto XVI, che Francesco dice di aver amato come un fratello e come un padre (gli crediamo?), ha dato una risposta chiara a queste cose. Trincerati. Tieni duro. Non cedere di un centimetro all’opposizione. Benedetto era un intelletto imponente, uno dei papi intellettualmente più distinti della storia e un vero stilista in both Tedesco e latino. Francesco non è niente di tutto questo. È inelegante, egocentrico, brutale. Uno dei suoi nemici lo ha paragonato a Juan Perón, più interessato al potere che al dogma. E tutte queste critiche sono probabilmente vere. Ma non sono il quadro completo. È anche una persona profondamente cristiana, immersa e impregnata nei Vangeli, che cita in quasi ogni pagina di questo libro. Nelle sue imperfezioni, nel suo amore per la pace e nella penitenza, è immediatamente riconoscibile come un discepolo di Gesù. Nella sua goffaggine sembra lo stesso San Pietro. La frase della lettera di Paolo a Corinto (II Corinzi 12:9) che continuava a venirmi in mente mentre leggevo era: “La mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza”.

È stato abbastanza onesto da ammettere non solo la sua debolezza personale, ma anche quella della Chiesa cattolica, incluso il papato. (Immaginate i sentimenti di Pio IX o Pio XII leggendo questo!) Oltre al loro odio per le sue credenziali peroniste, i tradizionalisti lo odiano perché ha fatto più di chiunque altro da Martin Lutero per minare il papato monarchico stesso. Se dovessi definire la voce che parla in modo così inequivocabile attraverso queste pagine, diresti che è — paradossalmente — una specie di anglicano peronista, che crede nel cristianesimo cattolico, ma non ha tempo per l’idea di un papa infallibile.

La speranza inizia con la SS Principessa Mafalda che salpa da Genova per Buenos Aires l’11 ottobre 1927. Era la nave che i suoi nonni avrebbero dovuto imbarcare, solo che loro rimandarono il loro viaggio. Se l’avessero presa, sarebbero affondati, perché era il Titanic italiano. Il destino del transatlantico divenne parte della leggenda della famiglia Bergoglio con cui il giovane Jorge crebbe. Descrivendolo nelle pagine iniziali, parla dell’orchestra che suona a bordo mentre l’elica apre uno squarcio nello scafo e l’acqua di mare si riversa nelle sale e nelle cabine. I segnali avevano smesso di funzionare, ma altre imbarcazioni nelle vicinanze vennero in aiuto dei passeggeri, poiché sopra la nave condannata e affondante potevano vedere una colonna di fumo bianco che si alzava dal relitto.

Malgrado il suo errore, il vescovo Bergoglio non avrebbe usato questa immagine a pagina uno inavvertitamente. L’immagine del fumo bianco che sale nel cielo ci riporta immediatamente allo strano momento della storia in cui, sebbene un papa anziano fosse ancora vivo e ormai sistemato in pensione, fumando allegramente Marlboro Reds e suonando Mozart al pianoforte, i cardinali si erano riuniti in conclave per eleggere Jorge Bergoglio come suo successore. Habemus Papam! fu il gioioso annuncio dal balcone del Vaticano, ma fin dal primo momento di questo papato ci sarebbero stati quelli che lo avrebbero visto come un naufragio; e tra loro c’era — dobbiamo dedurre — lo stesso vescovo di Roma.

@TLS Times Literary Supplement

A. N. Wilson è l’autore di “Goethe: His Faustian life”, 2024. Pubblica regolarmente su Substack[image error]

February 5, 2025

Il suicidio della Scuola?

Labparlamento.it

Labparlamento.it

Il fenomeno. Il male di vivere degli insegnanti: uno al mese si suicida (110 dal 2014). Non è una fake news. E’ una verità sconcertante. Mia moglie ed io siamo stati insegnanti di lingua e letteratura inglese per circa quaranta anni. Da venti anni abbiamo lasciato la cattedra, ma non quella della comunicazione. Continuamo a leggere, scrivere, sia in cartaceo che in digitale, viaggiamo per quanto possiamo, continuamo a discutere e litigare. Ci alimentiamo alla fonte di nostro figlio che è entrato nella realtà aumentata, una realtà nella quale si sommano tutte quelle passate: dalla cartacea alla digitale, passando per quella analogica, naviga verso quella artificiale. E’ naturale che la comunicazione cambiasse. Non poteva essere diversamente. Lasciammo la cattedra negli anni a cavallo tra il secondo e il terzo millennio. Ci rendemmo conto che se fossimo rimasti, “non ce la saremmo cavata”. Ricordate quel libro intitolato “Io speriamo che me la cavo”? Noi ce la cavammo e lasciammo. Non è mutata la comunicazione didattica, è radicalmente mutata la comunicazione umana. Leggiamo e insieme riflettiamo quando leggiamo questa notizia:

Un “male di vivere” ancora poco conosciuto e riconosciuto, stante gli stereotipi sociali legati alla figura del docente. Che, ancora oggi, per la maggioranza delle persone è un dipendente pubblico che «lavora quattro ore al giorno e ha tre mesi di vacanza». La realtà, come documenta il lavoro pluridecennale di Lodolo D’Oria, compreso quest’ultimo dossier sui “suicidi degli insegnanti” pubblicato su LabParlamento, quotidiano online di analisi e scenari politici, è tutt’altra e racconta una storia sconosciuta ai più. Già sul finire del 2023, lo specialista aveva reso pubblico un primo, allarmante studio sul fenomeno. Ora, a oltre un anno di distanza, i dati di questa seconda indagine confermano le stesse evidenze di allora, segno che, nel frattempo, il fenomeno dei suicidi tra gli insegnanti non è stato minimamente aggredito. (labparlamento)

Una riflessione che tocca un tema profondamente delicato e cruciale, e che merita di essere esplorato con sensibilità e attenzione. Il suicidio di insegnanti non è una questione da ridurre a statistiche o titoli di cronaca: è il sintomo di un malessere sistemico che investe il ruolo educativo, le condizioni lavorative e il rapporto tra scuola e società. Proviamo a condividere alcune riflessioni, partendo dalla nostra esperienza condivisa per circa un quarantennio, con l’aggiunta di un altro ventennio.

La solitudine dell’insegnante in un mondo iperconnesso. Il paradosso del nostro tempo è che, nonostante la tecnologia abbia moltiplicato gli strumenti di comunicazione, molti insegnanti si sentono isolati. Le relazioni autentiche, basate sull’ascolto e sul dialogo, sono state sostituite da dinamiche superficiali (chat di classe, email frettolose, piattaforme impersonali).

Il sovraccarico emotivo. L’insegnante è sempre più un mediatore tra studenti, genitori, burocrazia scolastica e aspettative sociali. La mancanza di confini tra lavoro e vita privata (es. rispondere a messaggi alle 22:00) logora.

La perdita di autorevolezza. In una società che spesso sminuisce il ruolo dei docenti, riducendoli a “fornitori di servizi”, lo smarrimento identitario può diventare insostenibile. Una volta la scuola era il tempio del sapere. Oggi è quello della contestazione.

La rivoluzione digitale e lo spaesamento generazionale. Passare dalla didattica analogica fatta di gesso, lavagna, fotocopie, libri, radio, giradischi, diapositive e lezioni frontali a quella digitale e in assenza, il cambiamento non è solo tecnologico, ma culturale, una vera e propria mutazione mentale.

Competenze non riconosciute. Molti insegnanti per età o per altre ragioni si sentono marginalizzati da un sistema che premia la padronanza di strumenti che non conoscono e che cambiano da un momento all’altro. Spesso fanno il loro lavoro senza avere un formazione adeguata e altrettanto spesso non sanno quello che stanno facendo.

Il conflitto tra profondità e velocità. Insegnare letteratura o qualsiasi altra disciplina, in lingua madre e soprattutto in lingua straniera, richiede tempo, riflessione e immersione. Oggi gli studenti (e spesso anche le istituzioni) cercano risposte immediate, in contrasto con il valore della lentezza critica che ogni sapere richiede.

La scuola diventa lo specchio di un disagio collettivo. Il malessere degli insegnanti non è isolato. Riflette una crisi più ampia del patto educativo.

Genitori assenti o iperprotettivi. Da un lato, famiglie che delegano alla scuola ogni responsabilità educativa e cognitiva; dall’altro, genitori che contestano ogni valutazione, minando la fiducia nel docente.

La retorica del “merito” senza risorse. Si chiede alla scuola di colmare divari sociali, inclusività e innovazione, ma senza investimenti strutturali. Gli insegnanti diventano funamboli tra ideali e realtà sempre più mutevoli ed instabili. Spesso anche inaffidabili. Cosa si può fare? C’è bisogno di una cultura diversa per osservare, conoscere e affrontare il mondo di fuori.

Per invertire questa deriva, servono azioni concrete a più livelli. Supporto psicologico istituzionale. Sportelli di ascolto dedicati ai docenti, non solo agli studenti. Ridare senso alla professione. Valorizzare il ruolo sociale degli insegnanti attraverso campagne pubbliche che li facciano diventare figure sociali rispettate e affidabili.

Riformare la formazione. Meno burocrazia, più spazio alla pedagogia collaborativa e alla gestione dello stress. Una comunità educante che coinvolga famiglie, istituzioni e territorio per ricostruire un’alleanza educativa, anziché lasciare i docenti soli sul fronte di una realtà che corre più veloce della luce quotidiana.

Quella che fu la nostra esperienza quarantennale è un patrimonio che non deve essere considerato obsoleto. Abbiamo visto mutare linguaggi, valori e generazioni. Parlare di questi temi, anche nella loro durezza, è già un atto di resistenza. Forse la letteratura che abbiamo insegnato può offrire metafore per comprendere il presente: come i personaggi di Beckett o Eliot, gli insegnanti oggi navigano in un “deserto che cresce”, ma è proprio in questi spazi aridi che si piantano semi di senso.

La speranza è che, rompendo il silenzio, si possa trasformare la fatica del comunicare in una chiamata collettiva alla responsabilità. Perché una società che non protegge i suoi insegnanti, alla fine, tradisce se stessa. Vediamoli più dettagliatamente questi cambiamenti.

Gli ultimi cinquant’anni (1970–2020) hanno visto trasformazioni sociali radicali, accelerati da una globalizzazione che può improvvisamente rivelarsi impossibile, difficile o addirittura pericolosa. Tutto sempre scorrere e passare come l’acqua. Ma l’acqua non è mai la stessa. Capire ed affrontare la legge del cambiamento. Ecco una sintesi dei più evidenti, sia in Italia che nel resto del mondo, con un focus sulle interdipendenze tra locale e globale:

La rivoluzione digitale e l’iperconnessione. Dal telefono fisso allo smartphone: L’avvento di internet (anni ’90), dei social network (2004-oggi) e degli smartphone (dal 2007) ha ridefinito comunicazione, relazioni e accesso al sapere.

In Italia: Nel 1983, solo il 42% delle famiglie aveva un telefono fisso; oggi il 97% ha uno smartphone. Globale: I social media hanno creato nuove forme di comunità (e solitudine), mentre l’informazione è diventata immediata ma frammentata (fake news, polarizzazione). Lavoro e educazione: Didattica a distanza, smart working, gig economy (es. Uber, Foodora) hanno cambiato il concetto di tempo, spazio e stabilità.

Globalizzazione e crisi delle identità locali. Economia senza confini. Delocalizzazioni industriali (es. Cina), mercato unico europeo (1993), e-commerce (Amazon, Alibaba). In Italia: declino della piccola industria (es. distretti tessili) e crisi del Made in Italy contrapposto alla delocalizzazione.

Globale: aumento delle disuguaglianze (il 1% più ricco possiede il 38% della ricchezza mondiale, Oxfam 2023).

Cultura omologata vs. tribalismo: Da un lato, dominano modelli globali (Hollywood, K-pop); dall’altro, riemergono nazionalismi (Brexit, sovranismi) e micro-identità (subculture online, LGBTQ+). Cambiamenti demografici e familiari. Invecchiamento della popolazione. Italia: il tasso di fertilità è crollato a 1,24 figli per donna (2023), mentre gli over 65 sono il 24% della popolazione. Globale: Giappone ed Europa affrontano crisi pensionistiche. L’Africa subsahariana ha il 50% under 18.

Nuovi modelli familiari. Divorzi aumentati (in Italia, dopo la legge del 1970, oggi 1 matrimonio su 3 finisce in divorzio). Famiglie arcobaleno, singlehood scelta, genitorialità tardiva. Migrazioni e multiculturalismo. L’Italia da paese di emigranti a destinazione del mondo. Negli anni ’80, l’Italia era terra di emigrazione; oggi ha 5,3 milioni di stranieri residenti (ISTAT 2023). Sfide di integrazione (scuola, periferie) e tensioni politiche (decreti sicurezza, razzismo).

Crisi globali e profughi. Dagli anni ’90: guerre (Jugoslavia, Siria), cambiamenti climatici, povertà. Nel 2023, 110 milioni di sfollati nel mondo (UNHCR). Sessualità, genere e diritti. Rivoluzione femminista e LGBTQ+. Italia: legge sul divorzio (1970), aborto (1978), unioni civili (2016). Restano divari salariali e violenza di genere (femminicidi). Globale: Matrimoni gay legali in 34 paesi (dal 2001), movimento #MeToo, diritti trans.

Crisi del patriarcato. Meno ruoli rigidi, ma persistono stereotipi (es. “soffitto di cristallo”). Crisi ambientale e coscienza ecologica. Dai primi allarmi agli scioperi climatici. Dagli anni ’80 (protocollo di Kyoto, 1997) a Greta Thunberg e Fridays for Future. In Italia: alluvioni, siccità e mobilitazione giovanile. Transizione (troppo lenta). Energie rinnovabili vs. dipendenza da fossili, consumo di suolo, plastica negli oceani.

Crisi della politica e ascesa del populismo. Fine delle grandi ideologie. Crollo del Muro di Berlino (1989), tangentopoli (1992), declino di partiti tradizionali (DC, PCI in Italia). Globale: ascesa di leader populisti (Trump, Bolsonaro, Meloni) che sfruttano paure (immigrazione, precarietà). Sfiducia nelle istituzioni. In Italia, il 65% dei giovani non si fida del Parlamento (dati Censis 2023). Globale. Proteste come gli Indignados, Black Lives Matter, gilet gialli.

La scuola e il sapere in transizione. Dalla carta al digitale. Gli insegnanti sono passati dal libro di testo a enciclopedie digitali, dalle lezioni frontali alla DAD e alla Intelligenza Artificiale, in attesa di quella Aumentata. Gli effetti collaterali. Disattenzione cronica, competizione digitale, artificiale e aumentata. Meritocrazia vs. disuguaglianza. L’università è più accessibile, ma il divario Nord-Sud (in Italia) o tra paesi ricchi/poveri (globalmente) resta drammatico.

Salute e pandemia (2020–2023). COVID-19 come spartiacque. Ha accelerato smart working, isolamento sociale, sfiducia. In Italia: oltre 190.000 morti e un trauma collettivo, specie per i giovani. Salute mentale emergenza: ansia e depressione in aumento (+30% tra i teenager post-pandemia — OMS 2023).

Italia vs. Mondo: Specificità a confronto.Tema Italia Globale. Demografia. Crisi natalità, fuga di cervelli. Africa giovane, Occidente che invecchia

Economia Stagnazione, debito pubblico (145% PIL) Ascesa della Cina, crisi del neoliberismo. Cultura. Tradizione vs. innovazione (es. Cinema). Dominio anglofono, K-pop, Bollywood. Politica. Instabilità governativa (67 governi dal ’45). Polarizzazione USA, autoritarismi (Russia, Turchia)

Un mondo liquido (Bauman) e la ricerca delle radici. I cambiamenti descritti hanno reso la società più complessa, veloce e insicura. La sfida è conciliare innovazione e valori sia umanistici che scientifici. Navigare in questo caos, per conoscere la propria identità e acquisire i necessari strumenti per vivere diventa una continua sfida che non ha nulla di nuovo ma ha il sapore dell’antico.[image error]

February 4, 2025

La tipografia di Shakespeare e quella di mio Padre

AEON

AEON