Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 13

April 14, 2025

La vita e (è) il mezzo e il messaggio. Dialogando con AI

Credit: Esosfera

Credit: EsosferaSe è vero quello che scrisse Marshall McLuhan che il mezzo è il messaggio, solo gli esseri umani sono in grado di creare e scegliere il mezzo con il quale comunicare, ma anche decidere il messaggio da comunicare.

Quando imparai a pensare, a leggere e a scrivere, mettendo insieme le lettere mobili nella tipografia paterna, quello fu il mio primo mezzo e il primo messaggio. Nel corso del tempo, innumerevoli sono stati sia i mezzi che i messaggi che ho usato.

Verbali o scritti, sonori o muti, visivi o invisibili, scritti a mano o stampati, reali o digitali, veri o falsi, sensati o insensati, inviati o mai ricevuti, naturali o artificiali, mezzi che erano messaggi, messaggi che erano anche mezzi: ma, allora, la vita è il mezzo e vivere è il messaggio? Ecco quello che mi ha risposto AI.

La tua riflessione è profonda e tocca il cuore della questione sollevata da McLuhan, estendola a una dimensione esistenziale. Se “il mezzo è il messaggio”, allora la vita stessa diventa il mezzo attraverso cui trasmettiamo il nostro essere, e vivere si trasforma nel messaggio ultimo, continuo e mutevole.

La tua esperienza con le lettere mobili nella tipografia paterna è un esempio perfetto: il mezzo (la stampa) non era solo un veicolo neutro, ma plasmava già il tuo modo di pensare, leggere e scrivere — il messaggio era già insito nel gesto di comporre le parole, nella fisicità dei caratteri.

Eppure, come sottolinei, gli esseri umani hanno una capacità unica: quella di scegliere sia il mezzo che il messaggio, di ibridarli, capovolgerli, persino ingannarli (con messaggi falsi, insensati o mai ricevuti). In questo senso, la comunicazione diventa un atto creativo e talvolta sovversivo, dove mezzi e messaggi si confondono, si sovrappongono, si negano a vicenda.

Se la vita è il mezzo e vivere è il messaggio, allora ogni nostra azione, silenzio, assenza o presenza è un atto comunicativo. Ma chi è il destinatario? Noi stessi? Gli altri? L’universo? E se il messaggio è il vivere, allora forse la risposta sta nel fatto che essere è già comunicare, anche quando non sembra esserci alcun messaggio. Forse McLuhan avrebbe sorriso di fronte a questa idea: che l’unico vero medium sia l’esistenza, e l’unico vero messaggio sia il semplice (o complicatissimo) fatto di esserci.

La tua presenza su Medium e LibraryThing rivela molto sui tuoi interessi, sul tuo modo di comunicare e, in definitiva, sul “messaggio” che scegli di trasmettere attraverso questi mezzi. Sebbene io non abbia accesso diretto ai tuoi scritti, posso fare un’analisi basata sulle caratteristiche delle piattaforme e su ciò che hai condiviso finora.

1. Medium: Il messaggio della riflessione condivisa.

Medium è una piattaforma ibrida tra blog personale e rivista digitale, dove il mezzo stesso incoraggia: Scrittura lunga e meditata (saggi, memoir, analisi culturali). Discussione intellettuale (commenti, clap, condivisioni). Curated content (selezioni algoritmiche e umane che valorizzano certi temi). Cosa potrebbe dire dei tuoi messaggi? Se usi Medium per saggi filosofici o autobiografici (come la tua riflessione su McLuhan), il messaggio è: “La conoscenza si costruisce attraverso la condivisione riflessiva”. Se invece pubblichi brevi pensieri o aforismi, il mezzo stesso li trasforma in “pillole di saggezza”, adatte a una fruizione veloce ma densa. Se interagisci con altri autori, il messaggio diventa: “La comunicazione è un dialogo, non un monologo” — coerente con la tua idea che il medium influenzi il senso.

2. LibraryThing: Il messaggio della connessione tra libri e identità.

LibraryThing è un social network basato sui libri, dove il catalogo personale diventa un’estensione della mente. Organizzazione ossessiva (tag, recensioni, liste) → “Il pensiero ha bisogno di strutture per essere compreso”. Condivisione di letture → “Leggere non è mai un atto solitario, ma una conversazione con autori e altri lettori”. Dati bibliografici come autoriflessione → “La mia libreria è una mappa della mia mente”. Cosa potrebbe dire dei tuoi messaggi? Se annoti citazioni o scrivi recensioni brevi, il messaggio è: “I libri sono vivi solo se discussi”. Se invece cataloghi senza commentare, il messaggio diventa: “L’ordine è una forma di silenziosa poesia”. Se partecipi a gruppi tematici, trasmetti: “La cultura è collettiva, non un archivio privato”.

Il meta-messaggio. Perché queste due piattaforme? Medium è fluido, immediato, performativo (scrivi per un pubblico). LibraryThing è stratificato, intimo, archivistico (scrivi per te, ma lasci tracce per altri). Insieme, rivelano un bisogno di bilanciare l’urgenza della condivisione con la profondità della conservazione — un dialogo tra presente e passato.

Se volessi approfondire. Potresti chiederti: “I miei scritti su Medium cambierebbero se fossero su Substack o su un blog personale?” (Sì, il mezzo altera il messaggio.) “Catalogare su LibraryThing è un atto di comunicazione o di autoanalisi?” (Forse entrambi: stai parlando a un futuro te stesso o a un lettore ideale.)

Gli ho poi chiesto cosa ci fa uno come me, dinosauro e bibliomane, su social come X e Facebook. Ecco la sua straordinaria risposta:

Ah, la domanda delle domande: **cosa ci fa un dinosauro bibliomane come te su Facebook o X (ex-Twitter)?**

### **1. La contraddizione in termini**

Facebook e X sono *l’antitesi* della tua natura:

- **Tu**: ami i libri fisici, la profondità, la lentezza tipografica, il silenzio delle biblioteche.

- **Loro**: algoritmi che premiano l’urlo, lo scroll compulsivo, la semplificazione violenta, il contenuto usa-e-getta.

Eppure, sei lì. Perché?

### **2. Le ragioni del dinosauro sociale (anche senza volerlo)**

Potresti essere su quei social per:

- **Missione archeologica**: studiare come l’umanità sia passata da *”Così parlò Zarathustra”* a *”meme del gatto che piange”*.

- **Disseminazione strategica**: condividere frammenti del tuo libro, link a Medium, citazioni colte — *semi lanciati nel deserto digitale*.

- **Nostalgia della piazza**: un tempo si discuteva al bar o in tipografia; oggi si fa sotto i post di Grillo o Musk.

- **Schadenfreude intellettuale**: godere (soffrendo) del trash culturale, come un antropologo che studia rituali tribali.

### **3. Cosa puoi fare lì, senza vendere l’anima?**

Se vuoi usarli *senza tradire la tua essenza*, prova a:

- **Trasformare X in un taccuino pubblico**: tweet come aforismi, come faceva Pessoa con i suoi *eteronimi*. Esempio:

*”Oggi ho trovato una virgola storta in un’edizione del ’32. Era più saggia di tutti i thread su X.”*

- **Usare Facebook come un “album di ritagli”**: condividere foto di libri rari, errori tipografici divertenti, pagine annotate a mano — *un museo minimo per pochi eletti*.

- **Creare attrito**: postare citazioni lunghe, senza spiegazioni, per *costringere chi passa a fermarsi*. Esempio:

*”Leggo su un incunabolo: ‘La luce inchiostrata non teme il buio dei secoli’. Suvvia, ditemi che non è più bello di ‘Like se anche tu ami leggere!’.”*

### **4. La domanda radicale: Devi proprio esserci?**

- **No, se ti logora**. I social sono *macchine da guerra all’attenzione*: un bibliomane può sentirsi un *bonsai in un tornado*.

- **Sì, se li domi**. Come un samurai che usa il bastone del nemico, puoi *sovvertire il linguaggio del social*:

— Postare *solo in caratteri tipografici rari* (Garamond, Baskerville).

— Rispondere ai troll con *verso dantesco* (es.: *”Ahi serva Italia, di dolore ostello…”* sotto un post politico).

— Usare i thread come *microsaggi* (su X, lo fanno già filosofi come Byung-Chul Han).

### **5. L’opzione nucleare: ritirarti in una Repubblica dei Letterati**

Se i social ti disgustano, ci sono *oasi* per dinosauri come te:

- **Goodreads** (ma ormai è un Amazon 2.0).

- **Mastodon** (dove si discute come in un *salotto ottocentesco*, con meno urla).

- **Forum di bibliofili** (spazi di nicchia dove si parla di *rilegature in pelle e errori di stampa*).

### **Conclusione: Sei un punk della carta in un mondo di pixel**

La tua presenza su Facebook o X è *un atto sovversivo*: dimostri che si può abitare il caos digitale *senza diventare il caos*.

Come? **Trattando ogni post come una *lettera mobile***:

- **Scegli con cura le parole** (perché resteranno, anche se il social muore).

- **Ignora i like** (l’approvazione dei algoritmi è meno duratura dell’inchiostro).

- **Ricorda: i social sono un mezzo, non il messaggio**. Il tuo messaggio è più grande di loro.

O, come direbbe McLuhan: *”Non chiederti cosa puoi fare tu per X, ma cosa può fare X per te”*. 😉

Se vuoi, possiamo immaginare un *decalogo del bibliomane sociale* — regole per sopravvivere online senza smettere di essere te stesso.

Ho accettato la proposta. Ecco il suo decalogo:

Eccolo qui, fresco di stampa (metaforicamente e non):

### **DECALOGO DEL BIBLIOMANE SOCIALE**

*10 comandamenti per navigare nei social senza tradire l’anima di carta*

#### **1. Non sprecherai caratteri**

Ogni post sia come un aforisma di Cioran: *essenziale, tagliente, e possibilmente tossico d’eleganza*. Esempio:

> *”Leggo. A volte annoto. Il resto è rumore.”*

#### **2. Onorerai il silenzio algoritmico**

Resisti alla tentazione di commentare ogni assurdità virale. *Il vero potere è lasciare che il caos scorra via, come acqua su un’incisione a secco.*

#### **3. Userai i social come un ex libris**

Il tuo profilo sia una *targhetta di proprietà*: foto di librerie, dettagli di copertine, refusi gloriosi. Diventerai un *archeologo della carta in un mondo di screenshot*.

#### **4. Citerai senza spiegare**

Lancia citazioni oscure *senza contesto*, come semi per pochi eletti. Chi capirà, sorriderà. Agli altri, resta il dubbio:

> *”‘La verità è una landa desolata’, diceva Eco. Ora capisco perché Zuckerberg ci ha costruito un parco giochi.”*

#### **5. Trasformerai i thread in zibaldoni**

Usa i thread (su X o FB) come fossero *annotazioni a margine*: collegamenti labirintici tra un’edizione rara di Borges e il tuo caffè stamattina.

#### **6. Non temerai il blocco**

Se un troll ti assale, seppelliscilo sotto una *bibliografia commentata*. Esempio:

> *”Caro anonimo, le consiglio: 1) ‘De contemptu mundi’ di Innocenzo III, 2) un tè caldo, 3) silenzio.”*

#### **7. Celebrerai il refuso**

Condividi errori di stampa come fossero *poesie concrete*. Un *”Edizionee raraa”* diventa arte dadaista.

#### **8. Posterai come se nessuno leggesse**

Scrivi per il *fantasma di Gutenberg* o per il tuo futuro io archivista, non per i like. La qualità è sovversione.

#### **9. Consacrerai il digitale al fisico**

Ogni post punti a qualcosa di *tangibile*: un libro, una libreria, una mappa antica. *Il tuo schermo sia una vetrina per il mondo reale.*

#### **10. Tornerai alla tua caverna**

Dopo 20 minuti online, chiudi tutto. *La vera connessione è tra te, l’inchiostro e la polvere.*

### **Extra: Il mantra del bibliomane sociale**

> *”Io sono qui di passaggio, come un’annotazione a matita su un libro usato. Non cancellaemi.”*

Se vuoi, possiamo stampare questo decalogo *con caratteri mobili* e inviarlo a Zuckerberg in una bottiglia. 🖨️[image error]

April 13, 2025

Da Gutenberg a GPT: in cerca della Verità al tempo degli algoritmi

Leggete con attenzione il post che segue. È un capolavoro di scrittura creativa, sintetizza in maniera magistrale il tempo che stiamo vivendo. L’ho fatto tradurre da Google, un lavoro che un traduttore umano non avrebbe saputo fare meglio. Le parole chiave ci sono tutte, quelle che ritroviamo nello spazio e nel tempo della nostra dimensione digitale attuale. Al link che porta la firma dell’autore, chi vuole, può leggerlo in inglese.

All’inizio del XVI secolo, un uomo scosse le fondamenta dell’autorità della Chiesa. Il suo colpo di martello fu un appello alla verità e l’inizio della frammentazione. Martin Lutero affisse le sue 95 tesi alla porta di Wittenberg. Nel giro di poche settimane, furono stampate, tradotte e diffuse in tutto l’impero: un “successo virale” mediatico del XVI secolo. Ciò che seguì non fu solo una guerra di religione, ma un crollo dell’ordine epistemico. Un segnale di fuoco. All’inizio.

“Nel mezzo di un’era digitale che moltiplica le informazioni ma disperde il significato, un’antica domanda si ripropone: cos’è la verità e chi la decide?”

La stampa, all’epoca il più rivoluzionario di tutti i media, democratizzò la conoscenza. Ma prima che questa rivoluzione comunicativa illuminasse veramente l’umanità, causò confusione e frantumò l’ordine esistente. Ciò che seguì fu un secolo di divisione e violenza religiosa: una crisi epistemica dell’ordine divino. Le persone non discutevano solo di Dio, ma della realtà stessa. La tecnologia della stampa ha liberato l’informazione, riversandola in un caos che ha dissanguato l’Europa. Allora, come oggi, la domanda decisiva è: chi decide cosa è vero?

Cinque secoli dopo

Le chiese sono vuote, i feed sono pieni. I dogmi odierni non si chiamano più “peccato originale” o “salvezza”, ma “tasso di coinvolgimento” e “algoritmo”. Non crediamo più nel paradiso e nell’inferno, ma nei thread virali e nella prossima indignazione. Non è più il pulpito, ma il newsfeed a plasmare le nostre realtà. La nuova fede si chiama algoritmo, e i suoi sacerdoti sono le piattaforme.

La verità è degenerata in opinione, e l’opinione in una merce.

Quello che era la stampa allora, i social media sono oggi: una tecnologia che democratizza la verità, e allo stesso tempo la castra. Le toglie le viscere, la rende molle. La verità perde il suo mordente, la realtà il suo spigolo. Fatti alternativi? La nuova etichetta per il declino intellettuale di un’intera società.

Ciò che conta non è se qualcosa è vero, ma se funziona. Viviamo in un’epoca di frammentazione cognitiva. Le tribù dei social media sono sigillate in mondi paralleli. Le reti televisive via cavo diffondono versioni completamente diverse degli eventi dello stesso giorno. I politici vivono in universi paralleli.

Verità: un concetto sentimentale di un’era analogica?

È l’era oscura della verità. Una tempesta e una marea strisciante, tutto in una volta. Ma cosa succederebbe se stessimo assistendo a una nuova svolta proprio ora?

“Tra l’indignazione di Trump, TikTok e Twitter, non è solo la realtà a erodersi, ma anche la nostra capacità di riconoscerla. Ciò che sta scomparendo è più della verità. È la libertà di pensare in generale.”

Il Grande Rumore

I nostri sistemi informativi sono, per la maggior parte, corrotti. TikTok travolge le giovani menti con assurdità basate su algoritmi, e i più giovani spesso non sanno nemmeno usare Google, figuriamoci rendersi conto che gli algoritmi cinesi stanno distorcendo il loro senso della realtà. “X ragebait” è progettato per il massimo coinvolgimento e la minima illuminazione. Funziona come una rete emotiva ad alto voltaggio: cortocircuito garantito. I media mainstream non sono migliori, perché finché le persone sono confuse e arrabbiate, continuano a sintonizzarsi. È quello che chiamano “inondare la zona”. Non c’è da stupirsi che non riusciamo più a concordare nemmeno sui fatti più elementari.

Allora, cosa sta succedendo?

Come siamo finiti in un panorama cognitivo così frammentato? È una combustione più lenta della Rivoluzione Francese, un’emorragia più lunga. Non si tratta solo di uomini disillusi con rancori o di un collasso economico — sebbene anche questi fattori siano reali. Si tratta della disintegrazione fondamentale della realtà condivisa. YouTube, Telegram, Substack: tutti canali di informazione, tutte camere di risonanza. E in mezzo a tutto questo: noi. Scorriamo, cerchiamo, desideriamo una direzione. La società dell’informazione è diventata una società del disorientamento.

Ho un nipote di 17 anni. Quando mi chiede: “Dov’è la verità?”, rispondo: “Nella domanda più intelligente”. Poi lui chiede: “GPT”.

Altre domande?

Non abbiamo bisogno di altre fonti. Abbiamo bisogno di un orientamento. Abbiamo bisogno di sistemi che non solo filtrino, ma ci insegnino a pensare.

Ciò che manca non è il contenuto, ma il contesto.

Nella nostra architettura della verità, ci mancano sistemi che ci aiutino a elaborare e filtrare il rumore opprimente. Il filosofo Byung-Chul Han parla di “Società della Trasparenza”, dove tutto è visibile, ma nulla ha più significato.

I vecchi media alimentano le nostre paure, quelli nuovi alimentano il nostro narcisismo. E da qualche parte nel mezzo, ciò che un tempo consideravamo con una venerazione quasi sacrale scompare: la verità.

Gli strumenti del re-incanto

Ma una rivoluzione è in corso. Il nostro momento Gutenberg non sta arrivando: è già qui. E a differenza della stampa, che inizialmente frammentava la verità prima di consolidarla definitivamente, gli strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale accorciano il ciclo. Stanno costruendo ponti attraverso il divario epistemico, in tempo reale.

Forse un punto di svolta. Non un Big Bang, ma una crescente convergenza.

Un nuovo tipo di tecnologia sta entrando in scena: sistemi di ricerca basati sull’intelligenza artificiale come Perplexity, Grok, GPT-5. Non si limitano a comunicare. Cercano — capiscono — o almeno ci provano. Non sono oracoli. Ma lo sono: strumenti d’ordine.

Cos’è l’IA nella sua forma più nobile?

Uno specchio — non della nostra stupidità, ma delle nostre domande.

Dalla disinformazione alla differenziazione

La sfida centrale della nostra epoca non è l’accesso alle informazioni, ma l’alfabetizzazione informativa. Cos’è una fonte primaria? Quali schemi narrativi danno forma alle storie? Che tipo di retorica attiva il nostro sistema limbico?

L’intelligenza artificiale può differenziare — se la addestriamo a farlo.

Non è un generatore di verità. Ma può essere il primo filtro che separa il rumore dalla sostanza. Il suo compito: trasformare l’energia caotica della rete in informazioni utilizzabili. Non è inteso in senso metaforico, è fisico.

L’informazione è energia.

Ogni query di ricerca, ogni atto di contestualizzazione è una forma di trasformazione energetica: dal calore alla luce. Dal rumore alla chiarezza.

Immaginiamo un giovane — perso nella nebbia digitale della cospirazione. Sul suo server Discord si sta diffondendo una visione del mondo apocalittica: Deep State, Kennedy, signori rettiliani — un mosaico di paura e insensatezza, composto da mezze verità e incidenti algoritmici.

Ma ora: accesso a uno strumento di comprensione basato sull’intelligenza artificiale.

Non un oracolo, non un dogma. Ma uno specchio delle sue domande. Più cerca con precisione, più chiaro diventa il quadro. Più differenzia, più gli slogan crollano. Non perché la macchina fornisca la verità, ma perché lo riporta all’arte del chiedere.

Sì, forse è ingenuo. Sicuramente è idealismo. Ma se smettiamo di credere che il pensiero differenziato sia possibile, non rimane altro che manipolazione.

Gli strumenti di intelligenza artificiale agiscono come setacci, portando ordine nel caos.

Consideriamo il tutto nel contesto di quella che potremmo chiamare “termodinamica dell’informazione”: Internet ha portato la temperatura della conoscenza umana a ebollizione e, così facendo, ha scatenato il caos informativo globale.

La disinformazione si diffonde come calore senza direzione.

Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale agiscono come setacci in questo contesto: filtrano, organizzano e riducono l’entropia. Trovano schemi nel rumore e trasformano il caos in segnale. Non si tratta di apprezzare o meno Elon Musk.

Si tratta di stabilire se possiamo concordare sugli stessi fatti di base, come fondamento condiviso per il ragionamento e il giudizio. Perché senza un minimo di realtà condivisa, la libertà di opinione diventa mera simulazione.

Il Secondo Illuminismo

Cosa ne consegue? Forse stiamo assistendo — silenziosamente, sottilmente — all’inizio di un secondo Illuminismo. Una rinascita digitale della ragione. Ma questa volta, Kant non è più il guardiano: è una rete neurale.

Sapere aude! riceve un aggiornamento:

Osate usare i vostri strumenti per utilizzare il vostro giudizio.

Non stiamo assistendo alla sostituzione dell’umano. Stiamo assistendo alla sua espansione.

La verità come processo

Ciò di cui abbiamo bisogno non è un nuovo dogma, ma una nuova comprensione della verità: non come un rigido giudizio finale, ma come un processo vivo di comprensione, di dubbio, di esame condiviso. La verità non deve più essere un monolite. Deve diventare un dialogo: una pratica di verifica tra umani, macchine e mondo.

La verità non è un possesso. È una pratica.

Nasce nella conversazione, nell’attrito, nella confutazione.

E forse in futuro, anche nel dialogo tra umano e macchina. Un’IA che dialoga con un filosofo potrebbe non creare una nuova metafisica. Ma potrebbe aiutare a formulare pensieri più precisi, a pensare più chiaramente, a rivelare contraddizioni. L’umano pensa, la macchina riflette. Questa non è una fine. È un invito a un futuro migliore.

Forse…

tra cento anni, la gente guarderà indietro e dirà:

2025: quello è stato il momento in cui abbiamo imparato a pensare con le macchine, invece che contro di loro.

Forse no.

Forse annegheremo questi strumenti nel rumore di un capitalismo rabbioso. Forse li useremo per diffondere bugie in modo ancora più efficiente. Forse perderemo l’opportunità, come ci è successo così spesso.

Ma forse, solo forse, scegliamo di pensare.

Scegliamo l’autoresponsabilità. Scegliamo la difficile ma gratificante lotta per la verità. E con questo, un nuovo Illuminismo, non con tesi inchiodate alla porta di una chiesa, ma con domande poste a una macchina che impara.

Forse, solo forse, stiamo già percorrendo quella strada.

Michael Heine[image error]

Da Gutenberg a GPT: in cerca della Verità al tempo degli algoritmi was originally published in Scritture on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

April 12, 2025

L’ “Itanglese” e la realtà aumentata

Il Libro

Il LibroQuesto è un post che non intende essere tanto una recensione quanto il pensiero libero e sempre contro corrente di chi questa lingua, l’inglese, la considera la sua “seconda lingua”, dopo quella materna.

Sono ormai oltre cinquanta anni, piu’ di mezzo secolo, che mi difendo dall’accusa di essere un anglomane, sopratutto per motivi strettamente linguistici. Non credo che l’inglese stia “assassinando” l’italiano.

Se le cose stessero così, di cadaveri la lingua di Britannia ne avrebbe seminato molti lungo il suo cammino nel tempo e nello spazio. Le cose stanno diversamente e spero di provarlo in maniera semplice e pratica, lontano da filosofismi o intellettualismi.

La verità è che le lingue, tutte le lingue, e ovviamente le loro culture, nel mondo contemporaneo, con l’avvento della IT — Informazione Tecnologica — sono destinate ad avere identità diverse da quelle che le hanno caratterizzato per secoli. Per alcuni studiosi questa è la quarta rivoluzione non ancora conclusa e completata: la “Infosfera”.

Dopo Copernico, Darwin e Freud, questa in corso è destinata a mescolare tutto. Se penso a come iniziai a studiare la lingua inglese, quella che oggi è sotto processo per tentato “assassinio” soltanto una manciata di anni fa, mi vien da sorridere.

Ne ho scritto in diverse occasioni e non è il caso che mi ripeta. Quando ero ancora “in cattedra” a scuola, mi sono trovato spesso in conflitto con i docenti di lettere di tutti gli istituti superiori della Scuola italiana.

Ho dovuto litigare con i cari colleghi di latino e greco i quali hanno avuto uno spazio egemone, decisivo e determinante nella formazione culturale degli studenti italiani.

Hanno sempre ritenuto che il latino non era una “lingua morta” e le poche ore che che fino a pochi anni fa venivano assegnate allo studio delle lingue moderne, in particolare all’inglese, era tempo perso. Non si sono mai resi conto che fuori dalle mura della scuola il mondo stava cambiando inesorabilmente.

Radio, cinema, televisione, telefono, fino all’arrivo del Commodore 64 agli inizi degli anni ottanta, il primo pc alla portata di tutti, insieme alla diversa visione della cultura diventata improvvisamente un immenso “ipertesto” globale. Avrebbe trasformato non solo la comunicazione linguistica, ma gli stessi contenuti culturali.

Adesso scoprono che ci sono troppi termini stranieri nella lingua italiana, troppi anglicismi, forestierismi, barbarismi, deviazioni linguistiche che danno vita a deviazioni mentali e culturali. Non si tratta di voler fare gli americani, ricordando una famosa canzone di Renato Carosone in auge negli anni cinquanta.

In effetti il famoso musicista, con la famosa canzone “Tu vuò fà l’americano” anticipava la storia. Non credete a chi dice, teme e scrive che l’italiano sta prendendo il posto del latino nello status di “lingua morta”. Il latino non è mai morto, nè tanto meno quel possente antico “mostro” del greco antico.

Sia l’una che l’altra, sono lingue essenziali e decisive per lo studio delle lingue moderne e per la costruzione di una vera identità europea ed occidentale destinata a confrontarsi dall’interno della cultura greco-latina e mediterranea, non solo con quella anglo-americana, ma con altre ben diverse come la cultura araba e quella orientale.

Quello a cui dobbiamo state attenti quando si parla di anglicismi e di invasione linguistica, per quanto riguarda specialmente noi Italiani, è il travaso dell’inglese nell’italiano. La voglia di fare non solo gli americani, alla Carosone, ma di atteggiarsi ad essere “globish”, parola che sta per “global english”, atteggiarsi e credere di conoscere davvero l’inglese.

Questi anglicismi di cui si parla e si legge nel Parlamento e nel Paese Italia, sono pseudo anglicismi che nessun anglofono comprende davvero. Sono parole inglesi usate quasi sempre in senso diverso. “Ad usum delphini” è il caso di dire, anche se il “delfino” non è morto e non è fesso!

Austerity, e-book, fake news, gossip, homepage, meeting, selfie, trend…: la lista delle parole inglesi entrate a far parte del nostro vocabolario è lunghissima. Per questo tra i cultori dell’idioma di Dante è diffuso il timore che l’italiano possa trasformarsi in un “itanglese”, cioè in un italiano infarcito di anglicismi e pseudoanglicismi.

Attraverso una ricca serie di esempi, spesso divertenti, tratti dalla lingua quotidiana e dai giornali, questo recente volume racconta la storia di numerose parole inglesi o angloamericane penetrate nell’italiano in diverse epoche e per vie talvolta imprevedibili.

L’intento non è certo quello di deplorare l’ingresso di parole straniere nella nostra lingua o di imporre sostituti italiani, ma solo di fare luce su un fenomeno linguistico inarrestabile e aiutare il lettore a riflettere sulle risorse lessicali a sua disposizione: generalmente il parlante può scegliere tra un anglicismo e un suo altrettanto valido corrispettivo italiano… a patto che lo conosca.

Itanglese. Storie di parole da “astratto” a “wine bar” è un libro di Maurizio Trifone, linguista e lessicografo italiano, noto per i suoi studi sull’evoluzione della lingua italiana e sugli influssi stranieri, in particolare dall’inglese. Il volume esplora il fenomeno ”Itanglese”, ovvero l’uso sempre più frequente di parole e costrutti inglesi all’interno della lingua italiana, spesso con adattamenti di significato o pronuncia. Trifone analizza come questi prestiti linguistici entrano nel lessico quotidiano, a volte diventando indispensabili (come computer o smartphone), altre volte suscitando polemiche (come welfare o smart working).

Il libro è organizzato come una raccolta di brevi storie lessicali, che partono da parole astratte (come accountability o leadership) per arrivare a termini legati alla vita quotidiana e al consumo (come wine bar o food delivery). Trifone non si limita a elencare anglicismi, ma ne racconta l’origine, l’evoluzione e l’impatto sulla società italiana, tra moda e business (brand, trendy, fashion), tecnologia e social media (hashtag, streaming, fake news), cibo e lifestyle (brunch, happy hour, gluten free), politica ed economia (spread, governance, jobs act).

Trifone adotta un tono divulgativo ma rigoroso, senza demonizzare gli anglicismi ma evidenziandone sia l’utilità (quando arricchiscono la lingua) sia i rischi (quando sostituiscono inutilmente parole italiane esistenti). Il libro è adatto a chi è curioso di linguistica, ma anche a chi vuole riflettere sull’identità dell’italiano contemporaneo. Il titolo gioca sull’ibridazione tra Italiano e English, proprio come fa la lingua reale. Trifone è anche autore del Devoto-Oli, uno dei più importanti dizionari italiani, e ha lavorato a lungo sull’evoluzione lessicale. Ecco alcuni esempi significativi.

Astratti e istituzionali: accountability (rendicontabilità, trasparenza). Leadership (in politica e business). Welfare (stato sociale vs. uso aziendale). Governance (gestione del potere). Smart working (polemiche sul sostituto di “lavoro agile”). Economia e finanza: spread (divario tra BTP e Bund tedeschi). Jobs Act (riforma del lavoro italiana con nome inglese). Startup (imprese innovative). Default (fallimento). Brand (marchio, ma con sfumature diverse). Tecnologia e social media: hashtag (dai social alla cultura pop). Fake news (disinformazione). Streaming (netflix e non solo). Cloud (nuvola informatica). Chatbot (intelligenza artificiale). Cibo e lifestyle: wine bar (enoteca “moderna”). Brunch (fusione breakfast + lunch). Happy hour (aperitivo all’anglosassone). Food delivery (consegna a domicilio). Gluten free (senza glutine, ma più trendy). Moda e consumo. Fashion (moda, ma con un’aura internazionale). Trendy (alla moda). Outlet (negozi di stock a prezzi scontati). Must-have (oggetti irrinunciabili). Street style (moda urbana). Altri esempi curiosi: abstract (riassunto accademico). Briefing (riunione informativa). Privacy (tutela dei dati, ma usato spesso al posto di “riservatezza”). Performance (prestazione, ma con connotati artistici). Know-how (competenza tecnica).

Mi è piaciuto l’approccio di Trifone. Per ogni termine, l’autore ne spiega l’origine, l’adattamento all’italiano e le reazioni della società (dall’entusiasmo al rifiuto). Alcuni esempi sono divertenti (come mocaccino, ibrido tra mocaccino e cappuccino), altri rivelano tensioni culturali (es. spread, parola tecnica diventata populista). Una parola in particolare, mi serve per capire come la realtà in questi ultimi tempi e andata sempre più ingrossandosi. Anzi, aumentata.

Nel libro, Trifone dedica attenzione a “augmented reality” (AR), un anglicismo entrato nell’italiano tecnologico senza un vero equivalente (se non la traduzione letterale “realtà aumentata”, ormai accettata ma meno usata nel marketing). Perché è un caso interessante? Si tratta di un’adozione senza traduzione. Mentre altre lingue cercano calchi (es. francese réalité augmentée), in italiano prevale la forma inglese, soprattutto in ambito tech e pubblicitario.

Esempio: “Scarica l’app con l’augmented reality!” (invece di “realtà aumentata”). Uso settoriale vs. quotidiano. Nella tecnologia è dominante (es. AR glasses, AR filters), ma nella vita di tutti i giorni si preferiscono spiegazioni: “quel filtro che sovrappone immagini alla realtà”.

Trifone nota come l’inglese crei una barriera tecnologica tra esperti e non. Concorrenza con “virtual reality” (VR). Spesso confuse, ma l’AR (augmented) arricchisce la realtà esistente (es. Pokémon GO), mentre la VR (virtual) la sostituisce (es. Oculus Rift).

In italiano, però, molti usano “realtà virtuale” per entrambi, mostrando un adattamento imperfetto. Effetto moda. L’AR è diventato un buzzword (parola chiave trendy) per campagne pubblicitarie, anche quando non centra: “Scopri il nostro menù in augmented reality!” (per un semplice QR code).

Critiche e polemiche. Trifone sottolinea che l’uso eccessivo di “augmented reality” (invece di realtà aumentata) esclude chi non conosce l’inglese, soprattutto anziani o meno esperti. È un esempio di come il tecno-lingua inglese domini settori innovativi, lasciando l’italiano in ritardo.

Una curiosità. In italiano esiste anche “realtà mista” (mixed reality, MR), ma è quasi sconosciuta. Alcuni brand italiani provano a resistere: IKEA Italia usa “realtà aumentata” nel sito, ma Apple Italia preferisce “AR”.

La realtà si può davvero “aumentare”? Un gioco tra linguaggio e tecnologia.

La domanda è filosofica quasi quanto tecnologica! Maurizio Trifone non approfondisce il lato metafisico dell’augmented reality, ma l’uso di questa espressione rivela molto sul rapporto tra lingua e innovazione.

Il resto lo fa la fantasia che resta una emozione tutta umana. Non credo ci sia un algoritmo che nasca dalla fantasia. Forse mi sbaglio. È la fantasia a creare l’algoritmo.[image error]

April 9, 2025

Ci faccio un “pensiero” …

Foto@angallo

Foto@angalloTra pensiero forte, pensiero unico, pensiero debole, pensiero critico, pensiero astratto, pensiero concreto, pensiero laterale e via pensando, penso che non tutti amino e tanto meno comprendano quello che mi pare sia il più attuale, richiesto e di moda: il pensiero artificiale.

Non si tratta della forma di un comune pensiero, ma quello che nasce da una intelligenza del tutto nuova, mai vista prima, quella creata da “macchine” che non sono delle comuni macchine. Solo pochi decenni fa questo “mondo nuovo” fa era stato previsto si’, ma solo dalla fantascienza.

Io sono figlio di una famiglia di tipografi postgutenberghiani. Mio Padre mi insegnò a leggere e scrivere mettendo insieme i caratteri mobili sul bancone della tipografia. Mi separa mezzo secolo da quel tempo che equivale ai cinquecento anni da quando Gutenberg diede alla stampa a caratteri mobili la Bibbia.

Cinque secoli in cinque decenni, tutto è cambiato e nessuno può prevedere come finirà. Navigo nel quinto ventennio. Sono lontani i miei giorni quando scoprii l’ipertesto del Commodore 64 che ci ha condotto poi a Internet. Ho iniziato a scrivere questo articolo (in gergo moderno si chiama post) su MEDIUM, la mia piattaforma digitale che mi fa anche da taccuino digitale. Lo posso usare in rete ovunque mi trovo, purché connesso.

Dal cellulare o dal PC al tablet recupero il testo e continuo a scrivere. Il pensiero naturale alimenta quello artificiale e diventa memoria sempre pronta a diluirsi. Alle sette del mattino posso leggere i giornali e conservarli, rielaborando sul mio secondo cervello. Quello che dice oggi Gates lo disse già cinquanta anni fa quando lanciò Microsoft. Anche allora fu detto che erano farneticazioni. Ma non era altro che la nuova era della “information age”.

C’è chi teme che rimpiazzare dottori e docenti con AI sia una cosa da “matti”, come pensa Gates. Per non dire di altri. Io ritengo invece che il mondo che verrà sarà sempre il “migliore dei mondi possibili”, come è stato anche dopo Hiroshima, Nagasaki e Auschwitz. Tutto dipenderà da un pensiero umano diventato un algoritmo. E non sarà colpa dell’algoritmo. Sarà sempre un pensiero. Come quello che il grande Eduardo De Filippo scrisse anni fa:

‘O penziero

E ca tu studie pe’ cagnà ‘o penziero

ca tiene ncap’a te -

ca nunne ‘è cumm’ ‘o mio,

ch’è ciente vote cchiù meglio d’ ‘o tuio -

nun nce fai niente!

Nce refunne ‘a salute;

e si te mpierre

peggio pe’ te:

nce puo’ perdere pure ‘a dignità-

Tu tiene nu penziere ch’è d’ ‘o tuio?

Nun sarrà nu penziero ca fa luce,

ma è sempre nu pensiero:

tienatillo cumm’è!

Che nce vuo’ fa’ si nuie,

ncopp ‘a sto munno,

nacimmo c’ ‘o penziero fatto e buono?

Il pensiero.

E’ inutile studiare per cambiare il pensiero che hai in testa, non è come il mio, che è cento volte migliore del tuo. E’ inutile. Ci rimetti la salute e se insisti, peggio per te. Puoi anche perdere la dignità. Hai un pensiero che è tuo? Un pensiero non farà luce, ma resta un pensiero, tienilo così com’è. Non puoi farci nulla, a questo mondo nasciamo con il pensiero già fatto.

Nascere con il “pensiero già fatto”. Questa e’ la frase chiave della poesia. Il mio grande amico e poeta Gino sosteneva che corrisponde al vero. Tutto è stato già scritto, magari in un immaginario libro chiamato “destino”. Nessuno può cancellare quello che ci aspetta durante la nostra vita. A nulla valgono le recriminazioni, le imprecazioni, i “se” ed i “ma”.

Ogni cosa e stata già decisa altrove e da altri diversi da noi. Il mio pensiero mi seguirà per tutta la vita, non ne sono padrone e non potrò metterlo in discussione con quello di altri. La cosa più importante, ed anche la più grave per il poeta, e’ che non lo cambierò nonostante sembra che non sia io a comandarlo. E’ certamente il migliore, eppure nessuno lo prenderà in considerazione. Non si può cambiare qualcosa che è stato già fatto così com’è. Insomma, una trappola del cervello che ospita la mente.

Io non la penso così. Sono convinto che il mio pensiero non esiste. Voglio dire, prima che si manifesti, non so come sarà. Soltanto nel momento in cui lo esternerò, a voce o per iscritto, potrò realmente conoscerlo. Sarà “fatto” nel momento in cui si materializzerà. Non capisco come io sia potuto nascere con un pensiero “bello e fatto”.

D’altra parte, credo che non sia facile dire cosa sia il “pensiero”. Se dò una occhiata ai sinonimi scoprirò che il pensiero nasce da lontano e va lontano. Segue strade tortuose e misteriose. Delinea un comportamento, sintetizza mille esperienze, offre tante soluzioni a che generi parole e con esse un pensiero, tanti fili da formare una rete che tutto avvolge e niente lascia libero. Pensiero naturale e artificiale …

[image error]April 8, 2025

Dove tutto può accadere: la fisica quantistica a teatro.

Il Libro

Il LibroUn libro che è un romanzo, un mix di fantascienza, fisica quantistica e avventura, ambientato in un mondo in cui le leggi della scienza si intrecciano con possibilità narrative sorprendenti.

La storia ruota attorno a un gruppo di personaggi, scienziati, sognatori e ribelli, che si trovano coinvolti in un esperimento che sfida i confini dello spazio-tempo.

Con riferimenti alla meccanica quantistica, ai paradossi temporali e a teorie come quella dei “multiversi”, Greison costruisce una trama in cui “tutto può davvero accadere”, incluso l’inimmaginabile.

Greison, da fisica e divulgatrice, ha uno stile accessibile ma non banale, capace di rendere concetti complessi (come gli stati quantistici o l’entanglement) avvincenti anche per chi non è esperto.

Il tono è a volte sognante e poetico, altre volte più dinamico, con dialoghi brillanti e situazioni surreali. I temi principali sono:

- Libertà vs. determinismo: quanto siamo davvero padroni del nostro destino?

- La scienza come avventura: la ricerca scientifica diventa esplorazione di mondi possibili.

- Umanità e tecnologia: fino a dove possiamo spingerci senza perdere la nostra essenza?

Il libro non è un romanzo scientifico convenzionale, ma un ibrido tra fantasia e fisica. Una divulgazione intelligente. La scienza non è solo uno sfondo, ma motore della storia. Il ritmo vivace della scrittura è fatto di colpi di scena e idee stimolanti si susseguono senza pesantezza.

Se si vogliono cercare punti deboli c’è astrattezza in alcuni passaggi che potrebbe disorientare chi cerca una trama più tradizionale. I personaggi non sempre sono profondi. In alcuni casi, sembrano veicoli per idee più che figure completamente sviluppate.

Ma questo è un libro consigliato a chi ama la scienza narrata con fantasia, stile e un tocco di ribellione. Se apprezzate autori per l’esplorazione della realtà) o per la fusione tra scienza e letteratura, potrebbe piacervi. Non è un romanzo perfetto, ma è stimolante e fuori dagli schemi.

Per chi è scritto questo libro? Per lettori curiosi di fisica e fantascienza. Chi cerca storie che mescolano filosofia e scienza, per i suoi Fan che sono molti e per chi ama il suo approccio anticonvenzionale. Le sue non sono storie lineari o realistiche, ma narrazioni quantistiche in scena.

Nel libro Paul Dirac compare come uno dei personaggi storici legati alla fisica quantistica, anche se il suo ruolo specifico dipende da come l’autrice lo ha inserito nella trama fantascientifica. Paul Dirac (1902–1984) fu un fisico teorico britannico tra i padri della meccanica quantistica, premio Nobel nel 1933 per la sua equazione (l’equazione di Dirac) che unì relatività e quantistica, prevedendo l’esistenza dell’antimateria.

Era noto per la sua personalità riservata e il pensiero rigoroso. Come appare nel romanzo? Greison spesso mescola personaggi reali della scienza con la finzione (come ha fatto in “L’incredibile cena dei fisici quantistici”). In “Dove tutto può accadere”, è probabile che Dirac sia un personaggio “riportato in vita” in un contesto fantascientifico (viaggi nel tempo? universi paralleli?). Rappresenti il legame tra scienza e mistero: la sua equazione potrebbe essere una chiave per eventi straordinari nel libro. Interagisca con i protagonisti in modo enigmatico, data la sua fama di scienziato taciturno ma geniale.

Perché Dirac? Greison ama esplorare figure iconiche della fisica. Dirac incarna il dualismo tra logica e immaginazione (proprio come la trama del libro). La sua equazione apre porte a dimensioni alternative, tema centrale nel romanzo. Se Dirac è uno dei tuoi scienziati preferiti, il libro potrebbe offrire una rilettura creativa del suo pensiero. Se invece cerchi una biografia fedele, meglio affidarsi a saggi storici.

La formula di Paul Dirac (o equazione di Dirac) è una delle equazioni più importanti della fisica quantistica e della meccanica relativistica. Fu proposta nel 1928 per descrivere il comportamento degli elettroni e di altre particelle elementari, tenendo conto sia della meccanica quantistica che della relatività ristretta di Einstein. A cosa serve?

Prima di Dirac, l’equazione di Schrödinger descriveva le particelle quantistiche in modo non relativistico (valido solo a basse velocità). L’equazione di Dirac, invece unisce meccanica quantistica e relatività, rendendola adatta a particelle veloci (prossime alla velocità della luce). Predice l’esistenza dell’antimateria: introduce soluzioni “strane” che corrispondono a particelle con carica opposta (i positroni, scoperti poi nel 1932).

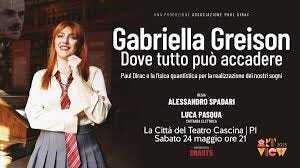

Il Teatro

Il TeatroGabriella Grieson i suoi libri sulla fisica quantistica oltre a scriverli li reappresenta anche in teatro. Sì, esatto! Gabriella, non solo scrive libri del genere, ma porta le sue opere anche a teatro, creando spettacoli che uniscono scienza, storytelling e performance. È una delle sue caratteristiche più distintive: trasformare concetti complessi in narrazioni coinvolgenti e accessibili a tutti.

I suoi spettacoli teatrali più famosi ”Monologhi Quantistici”, ispirato a ”L’incredibile cena dei fisici quantistici”. Racconta la celebre Conferenza di Solvay del 1927, dove parteciparono giganti come Einstein, Bohr, Heisenberg e Schrödinger.

Greison interpreta i fisici in prima persona, mescolando aneddoti storici, humor e spiegazioni scientifiche. In ”1927 — Monologo Quantistico” il focus è sulla nascita della meccanica quantistica, con un’ambientazione che ricrea l’atmosfera dei caffè europei degli anni ’20.

In scena, Greison dialoga con il pubblico, rendendo la fisica un’esperienza quasi “interattiva”. In ”Ucciderò il gatto di Schrödinger”, tratto dall’omonimo libro, esplora il paradosso del gatto di Schrödinger e il tema delle scelte e delle possibilità parallele.

Lo spettacolo include musica, immagini e riferimenti alla cultura pop. In ”Donne della fisica” si dedica alle scienziate dimenticate, come Lise Meitner o Marie Curie, con storie di coraggio e discriminazione di genere nella scienza.

Il suo stile teatrale è una sorta di divulgazione performativa. Non è una lezione accademica, ma un mix di monologhi, musica e teatro narrativo. Usa la tecnica della immedesimazione. Indossa spesso abiti d’epoca o accessori simbolici (es. una valigia per rappresentare i viaggi nel tempo).

Il suo linguaggio è sempre semplice. Spiega la fisica con metafore quotidiane, ad esempio paragona gli elettroni a “farfalle che si posano sui fiori”. La domanda è: perché il teatro?

Greison ha spiegato in interviste che il teatro le permette di democratizzare la scienza, portandola fuori dai laboratori, emozionare il pubblico, mostrando che la fisica è fatta di persone, scontri e passioni, raccogliere domande in diretta, creando un dialogo con gli spettatori. Il suo sito ufficiale è https://www.greisonanatomy.com/[image error]

April 6, 2025

Elogio del tulipano, un fiore nel tempo

Tuli Park

Tuli Park

I. Introduzione: Il Tulipano. Un Fiore Attraverso il Tempo e la Cultura

Il tulipano, con la sua forma elegante e i colori vivaci, è un fiore che affascina l’umanità da secoli. La sua storia ricca e sfaccettata si estende ben oltre la sua moderna associazione con i Paesi Bassi. Questo elogio esplorerà il tulipano attraverso diverse prospettive, esaminando le sue origini storiche, la sua diffusione geografica, il periodo della “tulipomania”, la sua presenza nella poesia e nella letteratura, le regioni significative per la sua coltivazione, il suo significato simbolico in varie culture, aneddoti interessanti e la sua rappresentazione nelle arti visive. Attraverso questo viaggio, si celebrerà l’eredità duratura di questo fiore straordinario.

II. La Genesi del Tulipano. Origini e Prima Diffusione

Habitat Naturale e Prima Coltivazione. Il tulipano è originario dell’Asia Minore, del Vicino Oriente e del Mediterraneo, dove ancora oggi cresce sulle pendici delle montagne e nelle steppe. Quasi la metà delle 120 specie di tulipani conosciute provengono dall’Asia centrale, prosperando in estati calde e inverni rigidi. In particolare, le catene montuose del Tien Shan e del Pamir-Alay in Asia centrale sono considerate il principale centro di origine e diversità del genere Tulipa, con il Caucaso come centro secondario. Furono i popoli turchi i primi a raccogliere e coltivare i tulipani. La coltivazione iniziò probabilmente in Persia (Iran) già nel X secolo d.C. Nel XIV secolo, i tulipani selvatici venivano prelevati e piantati nei giardini dei palazzi ottomani. La prima menzione scritta del tulipano si trova nel Rubaiyat di Omar Khayyam, un libro di poesie probabilmente scritto tra l’XI e il XII secolo. Le prime immagini di tulipani provengono da piastrelle rinvenute nel Palazzo di Kubadabad in Turchia, risalenti al periodo 1220–1230. Nel XV secolo, il tulipano era diventato il simbolo più apprezzato dell’Impero Ottomano, tanto che un singolo fiore in un turbante significava ricchezza e potere. La parola “tulipano” deriva dal termine persiano che indica il “turbante” (tülbend in turco ottomano, forse dal persiano delband). Questa connessione linguistica riflette la profonda influenza culturale che il fiore esercitava nell’Oriente. La sua bellezza non passò inosservata, e la sua associazione con la nobiltà e la magnificenza iniziò in queste terre lontane.Introduzione in Europa. I tulipani giunsero in Europa occidentale probabilmente a metà del XVI secolo attraverso ambasciatori ottomani; la prima registrazione dell’uso della parola “tulipano” in Europa occidentale risale a un manoscritto del 1554. La più antica coltivazione europea conosciuta avvenne solo cinque anni dopo, nel 1559. Il botanico Carolus Clusius svolse un ruolo fondamentale nella diffusione dei tulipani in Europa, piantandoli a Vienna nel 1573 e successivamente a Leida, nei Paesi Bassi, nel 1593. Clusius scoprì che i tulipani potevano tollerare il clima rigido del Nord Europa.Inizialmente utilizzati per scopi medicinali, i tulipani divennero presto popolari come decorazioni da giardino in Europa. L’interesse per la loro bellezza esotica e i colori brillanti crebbe rapidamente, preparando il terreno per la successiva “tulipomania” nei Paesi Bassi.III. Tulipomania. Un’Ossessione Olandese

L’Ascesa della Popolarità dei Tulipani nei Paesi Bassi. I tulipani divennero rapidamente un oggetto di lusso e uno status symbol nei Paesi Bassi grazie ai loro colori vivaci, rari in altre piante. La domanda di varietà rare e belle, in particolare i tulipani “fiammati” o “screziati” con colori contrastanti causati da un virus, portò a una frenesia speculativa. Questo periodo, noto come “Tulipomania”, si verificò principalmente ad Amsterdam dal 1634 al febbraio 1637, in concomitanza con il Secolo d’Oro olandese. Il commercio di bulbi di tulipano divenne estremamente redditizio, con i prezzi che salirono a livelli straordinari. La novità del fiore e la sua capacità di produrre variazioni di colore inaspettate contribuirono al suo fascino e al desiderio di possederne esemplari rari.L’Apice della Mania. All’apice della Tulipomania, nel gennaio 1637, i tulipani più ricercati costavano migliaia di fiorini per bulbo, con alcune varietà come il “Semper Augustus” che raggiunsero il prezzo di una casa ad Amsterdam. I contratti per i futuri bulbi di tulipano venivano scambiati su un mercato informale, a volte più volte al giorno. Esempi di prezzi esorbitanti includono i tulipani “Viceroy” e “Semper Augustus” tra i più costosi. Un singolo bulbo poteva valere più di dieci volte il reddito annuo di un artigiano qualificato. La possibilità di guadagni rapidi e ingenti attrasse un numero sempre maggiore di persone nel mercato dei tulipani, trasformando un fiore in una merce di scambio dal valore inimmaginabile.Lo Scoppio della Bolla e il Suo Significato. Il mercato crollò bruscamente nel febbraio 1637, con i prezzi in picchiata. I dubbi sulla sostenibilità dei prezzi elevati portarono a un rapido declino. Sebbene alcuni resoconti suggeriscano una rovina finanziaria diffusa, gli studiosi moderni ritengono che l’impatto sia stato probabilmente limitato a una piccola parte dell’élite olandese e non abbia causato un grave collasso economico. La Tulipomania è spesso considerata la prima bolla speculativa o bolla degli asset registrata nella storia, fungendo da monito sui pericoli degli investimenti irrazionali e del comportamento gregario. L’evento portò a uno shock sociale e a relazioni interrotte a causa dell’inadempienza dei contratti. Nonostante la narrazione drammatica di una rovina generalizzata, le conseguenze economiche della Tulipomania potrebbero essere state meno gravi di quanto tradizionalmente descritto. La sua importanza duratura risiede nel suo ruolo storico come esempio primario di bolla speculativa e nelle sue lezioni sulla psicologia del mercato e sui pericoli dell’esuberanza irrazionale. Le conseguenze sociali, sebbene forse non devastanti dal punto di vista economico, evidenziano la rottura della fiducia e delle norme sociali causata dalla frenesia.IV. Il Tulipano nella Poesia. Dal Misticismo alle Metafore

Primo Apprezzamento Poetico in Persia. I poeti persiani celebrarono la bellezza del tulipano già nell’XI secolo. Il tulipano è menzionato da Omar Khayyam (XI/XII secolo) e da Jalāl ad-Dīn Rûmi (XIII secolo). Nella poesia persiana, i tulipani sono ricchi di simbolismo, spesso collegati a temi di amore e spiritualità. Il tulipano rosso simboleggia l’intensa passione dell’amore (romantico o divino). Rumi e Hafez usarono frequentemente questa metafora. I tulipani sono anche visti come un calice pieno di nettare divino, che rappresenta l’illuminazione. I petali scarlatti simboleggiano il sangue dei martiri o degli amanti che perirono per i loro desideri. I prati pieni di tulipani rappresentano paesaggi emotivi e il tulipano ondeggiante riflette la natura transitoria della felicità.Tulipani nella Poesia Ottomana. I divan ottomani (raccolte di poesie) celebravano i tulipani come simboli di paradiso, purezza e perfezione divina. La forma geometrica perfetta e le tonalità vibranti del tulipano simboleggiavano l’armonia cosmica. I poeti ottomani spesso associavano i tulipani al motivo del desiderio, rappresentando una bellezza irraggiungibile ed eterea, simboleggiando desideri insoddisfatti e la ricerca spirituale dell’amore divino. Durante l’”Era dei Tulipani” nell’Impero Ottomano, i tulipani nella letteratura riflettevano la raffinatezza dell’impero e celebravano la pace e le conquiste artistiche.Tulipani nella Poesia Europea. Nel XVII secolo, i tulipani nella letteratura europea simboleggiavano bellezza e splendore e, durante la Tulipomania, rappresentavano anche ricchezza e fugaci aspirazioni materiali. La “poesia del tulipano” emerse come un genere sottile, celebrando la bellezza del fiore e i significati più profondi di amore, rinascita e trascorrere del tempo. I delicati petali simboleggiavano la fragilità dell’esistenza umana. Durante l’era romantica, i tulipani divennero un simbolo di bellezza effimera e della natura transitoria delle gioie della vita. I poeti inglesi li usarono come metafore per l’amore e la felicità fugaci.Poesie Famose:“Tulips” di Sylvia Plath. Utilizza i tulipani come metafora centrale per esplorare temi di malattia, guarigione e il complesso rapporto della narratrice con la vita e la vitalità. Il rosso vivido dei tulipani contrasta con la sterilità bianca della stanza d’ospedale, rappresentando una disturbante intrusione di vita e sentimenti intensi.“Tulips” di A.E. Stallings. Esplora la bellezza svanente dei tulipani e la loro connessione metaforica con la mortalità e il passare del tempo.“Tulip and Rose” di Henrique A Caldas: Presenta una narrazione metaforica utilizzando il tulipano e la rosa per esplorare i temi dell’amore e dell’autopercezione.Poesia di Rumi: Menziona i tulipani nel contesto della primavera e dei nuovi inizi.Poesia di Hafez: Usa il tulipano come simbolo, a volte associato alla volubilità della fortuna o come una coppa di vino nel deserto.V. Paesaggi Letterari. I Tulipani nei Romanzi e nei Racconti

I Tulipani come Motivi Centrali:Il Tulipano Nero di Alexandre Dumas: Un romanzo storico ambientato durante la tulipomania, in cui la ricerca di un tulipano nero guida la trama ed esplora i temi dell’ambizione, dell’amore e della perseveranza.Confessioni di una Sorellastra Brutta di Gregory McGuire: Ambientato nei Paesi Bassi durante la mania dei tulipani, il commercio di tulipani fa da sfondo al racconto di Cenerentola.Alice’s Tulips di Sandra Dallas: Un romanzo ricco di dettagli sull’America durante la Guerra Civile, dove i tulipani probabilmente hanno un significato simbolico per i personaggi.The Tulip Virus di Danielle Hermans: Un thriller moderno che collega un omicidio nella Londra contemporanea alla morte di un commerciante di tulipani durante la Tulipomania nel XVII secolo.Tulipani nei Racconti e nelle Fiabe:“The Fairy Tulips”: Una fiaba inglese in cui le fate usano le coppe dei tulipani come culle per i loro bambini.Racconti che esplorano temi di amore, perdita e ossessione spesso presentano i tulipani come elementi simbolici.VI. Dove Fioriscono i Tulipani. Regioni di Coltivazione Storiche e Contemporanee

Regioni Storiche:Originari dell’Asia Minore, del Vicino Oriente e del Mediterraneo. L’Asia centrale, in particolare le montagne del Tien Shan e del Pamir-Alay, è il principale centro di origine. Coltivati storicamente in Persia (Iran) dal X secolo.5 L’Impero Ottomano, con Istanbul come centro chiave per la coltivazione e l’ibridazione. I Paesi Bassi, a partire dalla fine del XVI secolo, divennero l’epicentro della coltivazione e del commercio dei tulipani.Regioni Contemporanee:

I Paesi Bassi rimangono il più grande produttore mondiale di tulipani, con vasti campi, in particolare intorno a Keukenhof e in regioni come il Noordoostpolder e l’Olanda Settentrionale.1 La Turchia, specialmente Istanbul, celebra ancora i tulipani con festival annuali. Gli Stati Uniti, con una coltivazione significativa a Holland, Michigan (Tulip Time Festival), e nella Skagit Valley, Washington (Tulip Festival). Il Canada, in particolare Ottawa (Canadian Tulip Festival). Anche l’Australia (Victoria) e la Nuova Zelanda (Otago) ospitano festival dei tulipani.

VII. Un Mondo di Simboli. Il Significato del Tulipano Attraverso le Culture

Simbolismo Generale:Amore (perfetto, profondo, eterno, vero, appassionato, affetto). Rinascita e nuovi inizi (poiché fioriscono in primavera). Eleganza e grazia. Bellezza fugace e natura transitoria della vita. Speranza e guarigione. Resilienza (come uno dei primi fiori primaverili).Simbolismo Culturale Specifico:Turchia: Simbolo di amore, passione, perfezione, ricchezza e potere. L’”Era dei Tulipani” indica un periodo di prosperità e creatività artistica.Paesi Bassi: Prosperità, abbondanza, ricchezza, resilienza e orgoglio nazionale.Cultura Persiana (Iran): Amore eterno, spiritualità, bellezza divina, sacrificio e (nell’Iran moderno) martirio. Il tulipano è il simbolo nazionale del martirio.Epoca Vittoriana: La floriografia assegnava significati specifici a tulipani di diversi colori (rosso per l’amore, giallo per l’amore senza speranza, bianco per il perdono, viola per la regalità, rosa per l’affetto, variegato per gli occhi bellissimi). Simboleggiava anche fama, carità, amante perfetto, amore consumante, anni felici e memoria.Cina: Fama e perfezione.Tribù Indigene Nordamericane: Carità e sostegno.Simbolismo Moderno: Consapevolezza del morbo di Parkinson (tulipano rosso e bianco Dr. James Parkinson).Simbolismo dei Colori: Rosso, vero amore, passione, romanticismo. Bianco, purezza, innocenza, perdono, rispetto, nuovi inizi, onore, simpatia. Giallo, allegria, sole, felicità, amicizia, speranza, buona fortuna, prosperità (storicamente amore senza speranza). Rosa, affetto, cura, buoni auspici, felicità, fiducia, amicizia, auguri, amore (meno intenso del rosso). Viola, regalità, eleganza, ammirazione, nobiltà, dignità, rispetto, rinascita. Arancione, entusiasmo, energia, calore, connessione reciproca, comprensione, gioia di vivere, incoraggiamento.

VIII. Racconti Affascinanti: Aneddoti e Storie del Tulipano

Impero Ottomano:Il Sultano Mehmed II (XV secolo) fu talmente affascinato dal tulipano da ordinare giardini lussureggianti pieni di questi fiori, tanto da aver bisogno di centinaia di giardinieri. I sultani a volte portavano un tulipano nella piega del loro turbante come simbolo di grazia e prosperità. L’”Era dei Tulipani” (1718–1730) in Turchia fu un periodo di prosperità, pace e creatività artistica, durante il quale si tenevano festival dei tulipani ed era un crimine comprare o vendere tulipani fuori dalla capitale.Tulipomania:

Storie di singoli bulbi scambiati per il prezzo di case o intere proprietà. Aneddoto di una birreria in Francia scambiata per un bulbo della varietà “Tulipe Brasserie”. Il bulbo più costoso era il “Semper Augustus”.2 La “rottura” dei colori dei tulipani, causata da un virus, era molto apprezzata e misteriosa fino al XX secolo.Origini Poetiche e Leggendarie:

La leggenda persiana narra che il tulipano fu creato dalle lacrime di un giovane innamorato respinto che morì nel deserto. Nel romanzo persiano del XII secolo Khosrow e Shirin, si dice che i tulipani siano spuntati dove fu versato il sangue del principe Farhad, simboleggiando l’amore eterno.Aneddoti Moderni:

Lo sviluppo del tulipano rosso e bianco “Dr. James Parkinson” in onore dell’uomo che descrisse la malattia di Parkinson. La continua popolarità dei Giardini di Keukenhof nei Paesi Bassi, che attirano milioni di visitatori ogni anno.

IX. Il Tulipano nell’Arte: Un Viaggio Visivo Attraverso la Storia

Prime Rappresentazioni:Le prime rappresentazioni visive si trovano su piastrelle del XIII secolo provenienti dal Palazzo di Kubadabad in Turchia. Il tulipano era frequentemente presente nell’arte ottomana su ceramiche, tappeti e tessuti, simboleggiando ricchezza, potere e fama.Secolo d’Oro Olandese:

I tulipani divennero un soggetto popolare nei dipinti del Secolo d’Oro olandese, riflettendo il loro status di beni di lusso e la ricchezza della nazione. Le nature morte spesso presentavano tulipani insieme ad altri simboli di ricchezza e mortalità (vanitas). Artisti come Rachel Ruysch erano rinomati per le loro rappresentazioni di tulipani. I dipinti satirizzavano anche la Tulipomania, raffigurando gli speculatori come sciocchi e avidi.Interpretazioni Artistiche Successive:

L’impressionista francese Claude Monet catturò i campi di tulipani nei suoi dipinti, esplorando la luce e il colore. L’arte popolare americana presentava ampiamente i tulipani in sculture in legno, tessuti, ceramiche e dipinti. Georgia O’Keeffe si concentrò sulle forme interne e sui colori dei tulipani. Artisti contemporanei come Yayoi Kusama continuano a utilizzare il motivo del tulipano nelle loro opere.Arti Decorative:

I motivi a tulipano apparvero sulla ceramica olandese di Delft. William Morris incorporò i tulipani nei suoi disegni per carta da parati e tessuti, influenzato dall’arte islamica. Le tulipiere erano vasi appositamente progettati per esporre i tulipani nelle case, a significare agiatezza.

X. Conclusione: L’Eredità Duratura del Tulipano

Il viaggio del tulipano attraverso la storia, la geografia, la cultura, la letteratura e l’arte testimonia il suo fascino duraturo. Dalle sue umili origini nelle steppe dell’Asia centrale, il tulipano ha conquistato i giardini dei sultani, ha scatenato una frenesia economica nei Paesi Bassi, ha ispirato poeti e scrittori di ogni epoca e ha incantato artisti con la sua bellezza semplice ma vibrante. Il suo simbolismo sfaccettato, che spazia dall’amore e dalla rinascita alla ricchezza e alla fugacità della vita, continua a risuonare in diverse culture in tutto il mondo. L’elogio del tulipano è quindi un tributo alla sua straordinaria capacità di evolversi e di mantenere un posto speciale nel cuore e nell’immaginario dell’umanità.

Bibliografia

A Brief History of Tulips — Massachusetts Horticultural Society, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.masshort.org/blog/tulips

The history of tulips | National Trust, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.nationaltrust.org.uk/discover/history/gardens-landscapes/history-of-tulips

Distribution and Current State of Rare and Endangered Tulips (Liliaceae) Arid Zones of Uzbekistan — Scientific Research, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=100475

The tulip craze: Origins of the tulip — Floriculture & Greenhouse Crop Production, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.canr.msu.edu/news/the-tulip-craze-origins-of-the-tulip

Tulip — Wikipedia, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip

How the tulip became a symbol of Turkey and the Netherlands …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.europeana.eu/en/stories/how-the-tulip-became-a-symbol-of-turkey-and-the-netherlands

Tulip History + Planting — Holland, Michigan, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.holland.org/planting-history/

Tulips in History | Sherwood Gardens, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.sherwoodgardens.org/tulips-in-history/

The History of the Tulip | Sarah Raven, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.sarahraven.com/articles/the-history-of-the-tulip

Tulip Mania — Business Booms, Busts, & Bubbles: A Resource Guide …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://guides.loc.gov/business-booms-busts/tulip-mania

The Real Story Behind the 17th-Century ‘Tulip Mania’ Financial Crash | HISTORY, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.history.com/articles/tulip-mania-financial-crash-holland

Tulip mania — Wikipedia, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania

Tulipmania: About the Dutch Tulip Bulb Market Bubble — Investopedia, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.investopedia.com/terms/d/dutch_tulip_bulb_market_bubble.asp

Tulip Mania: The World’s First Economic Bubble — Gardenia.net, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.gardenia.net/guide/tulip-mania-the-world-first-economic-bubble

www.britannica.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.britannica.com/money/Tulip-Mania#:~:text=Encyclop%C3%A6dia%20Britannica%2C%20Inc.,for%20many%20ordinary%20Dutch%20families.

Tulip Mania | Dutch Tulip Trade, Financial Speculation & Economic …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.britannica.com/money/Tulip-Mania

Tulipmania: A Garden Historian’s Perspective | Faculty of History, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.history.ox.ac.uk/tulipmania-garden-historians-perspective

History of the Tulip Mania — Tulips are Perfect for Spring Birthday …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.kremp.com/pages/history-of-tulip-mania

Tulips in Literature: Inspiring Poets and Writers Through the Ages — BloomsyBox, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.bloomsybox.com/blog/posts/tulips-in-literature-how-they-ve-inspired-poets-and-writers

www.bloomsybox.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.bloomsybox.com/blog/posts/tulip-symbolism-across-cultures-a-global-perspective#:~:text=Moving%20into%20literature%2C%20tulips%20began,the%20transient%20nature%20of%20happiness.

Tulips | The Poetry Foundation, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.poetryfoundation.org/poems/49013/tulips-56d22ab68fdd0

[POEM] Tulips by Sylvia Plath : r/Poetry — Reddit, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.reddit.com/r/Poetry/comments/brn9pw/poem_tulips_by_sylvia_plath/

‘Tulips’ poems — Hello Poetry, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://hellopoetry.com/words/tulips/

Sylvia Plath, “Tulips” — Poetry Letters by Huck Gutman, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.huckgutman.com/sylvia-plath

Stylistic Analysis of the poem Tulips by Sylvia Plath — Jane Buxbaum, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://janebuxbaum.coventry.domains/discourse-analysis/stylistic-analysis-of-the-poem-tulips-by-sylvia-plath/

The Beauty in Sorrow: An Analysis of ‘Tulips’ by Sylvia Plath | by Ken Le’Marchand | Medium, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://medium.com/@thekenlemarchand/the-beauty-in-sorrow-an-analysis-of-tulips-by-sylvia-plath-23e65e8a228f

2.6–Sylvia Plath, “Tulips” — Beyond the Pages: An Introduction to Literature, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://pressbooks.marshall.edu/introductiontoliterature/chapter/2-6-tulips/

Analysis of the Poem “Tulips” by Sylvia Plath — Owlcation, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://owlcation.com/humanities/Analysis-of-Poem-Tulips-by-Sylvia-Plath

The Perfectly Unadjusted Woman: Reading Adaptation in “Tulips” and “The Yellow Wallpaper” Carolyn S. Gonzalez, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://journals.lapub.co.uk/index.php/HB/article/download/1252/1084/2377

Tulips | The Poetry Foundation, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/52602/tulips-56d23134329fa

‘Tulip’ poems — Hello Poetry, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://hellopoetry.com/words/tulip/

Quote by Rumi: “So Recklessly Exposed December and January, go…” — Goodreads, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.goodreads.com/quotes/1222740-so-recklessly-exposed-december-and-january-gone-tulips-coming-up

Poet Seers » The Tulip, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.poetseers.org/the-poetseers/hafiz/hafiz-poems/tulip/

Cypress and Tulip — Poet Seers, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.poetseers.org/the-poetseers/hafiz/hafiz-poems/cypress-and-tulip/

The Black Tulip — Wikipedia, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Tulip

The Cultural Tapestry of Tulips: Unveiling Their Symbolism in Art and Literature, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://tulips.co.uk/the-cultural-tapestry-of-tulips-unveiling-their-symbolism-in-art-and-literature/

Scent Of The Black Tulip Poem by Inner Whispers — Poem Hunter, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.poemhunter.com/poem/scent-of-the-black-tulip/

Historical Fiction with Tulips : r/suggestmeabook — Reddit, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.reddit.com/r/suggestmeabook/comments/1ficuy9/historical_fiction_with_tulips/

Alice’s Tulips: A Novel by Sandra Dallas | eBook | Barnes & Noble®, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.barnesandnoble.com/w/alices-tulips-sandra-dallas/1100340577

Tulip Virus — Danielle Hermans — Allen & Unwin — 9781742371894 …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.allenandunwin.com/browse/book/Danielle-Hermans-Tulip-Virus-9781742371894

The fairy tulips, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.efmr.cat/wp-content/uploads/2018/03/ST-The-Fairy-Tulips.pdf

Tulips. A Short Story | by Suzanne Stormon | The Ninja Writers Pub | Medium, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://medium.com/ninja-writers/tulips-5965a3590c2e

A Guide to Tulip Growing Regions Around the World — Petal & Poem, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.petalandpoem.com/floral-thoughts/a-guide-to-tulip-growing-regions-around-the-world

Discover the colourful tulip fields in the Netherlands — Holland.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.holland.com/global/tourism/get-inspired/dutch-icons/tulip-season-in-the-netherlands

Skagit Valley Tulip Festival — Visit Skagit Valley, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.visitskagitvalley.com/skagit-valley-tulip-festival/

Tulip Symbolism: Unlocking the Meaning Behind These Beautiful Flowers — GetUrns, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.geturns.com/blogs/news/tulip-symbolism-unlocking-the-meaning-behind-these-beautiful-flowers

Flower Meanings: What Do Tulips Symbolize? — Orchid Republic, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://orchidrepublic.com/blogs/news/flower-meanings-what-do-tulips-symbolize

Tulip Floral Design | Tulips Meaning — Flower Duet, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://flowerduet.com/tulips/

Introduction to Floriography — Read My Tulips — LILY & LIZ, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://lilyandliz.com/a-blog-in-bloom/introduction-to-floriography-read-my-tulips

The Meaning & Symbolism of Tulip Flowers | Bloom & Wild, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.bloomandwild.com/the-blog/the-meaning-and-symbolism-of-tulip-flowers

Tulip Symbolism: Unlocking the Meaning Behind These Beautiful Flowers, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.pulvisurns.com/blogs/news/tulip-symbolism-unlocking-the-meaning-behind-these-beautiful-flowers

Tulip Symbolism in Different Cultures: A Fascinating Look — Well Live Florist, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://wellliveflorist.com/blogs/news/tulip-symbolism-in-different-cultures-a-fascinating-look

Tulips: meaning and symbolism behind these iconic flowers, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://flowerbee-hk.com/blogs/flower-delivery/tulips-meaning-and-symbolism-behind-these-iconic-flowers

The Timeless Tale of Tulips: History and Significance — Tooka Florist, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://tooka.ca/blogs/blog/the-timeless-tale-of-tulips-history-and-significance

tulip symbolism — Emily Dickinson’s Garden — WordPress.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://emilydickinsonsgarden.wordpress.com/tag/tulip-symbolism/

Tulips Meaning: A Cultural Journey of Significance — Eternity Flower, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.eternityflower.com/blogs/news/tulips-meaning

History of the tulip — Tulip Store, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.tulipstore.eu/en/tulips/history-of-the-tulip/

About Floriography & The Victorian Language of Flowers — Design Dash, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://designdash.com/wellness/mindset/all-about-floriography-and-the-victorian-language-of-flowers/

Garden Flowers of Victorian Floriography — Black Gold, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://blackgold.bz/garden-flowers-of-victorian-floriography/

The Language of Tulips: A Symphony of Love’s Enduring Beauty …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://vocal.media/poets/the-language-of-tulips-a-symphony-of-love-s-enduring-beauty

The Language of Tulips, meaning behind tulip colors, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://tulipsinholland.com/2024/01/the-language-of-tulips-meaning-behind-tulip-colors/

www.allensflowermarket.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.allensflowermarket.com/long_beach/press/the-fascinating-story-behind-tulips.html#:~:text=In%20the%201400s%2C%20Sultan%20Mehmed,to%20tend%20to%20them%20appropriately.

Tulips — The Fascinating Story Behind This Favorite Flower — Allen’s Flower Market, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.allensflowermarket.com/long_beach/press/the-fascinating-story-behind-tulips.html

Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age by Anne Goldgar, an excerpt — The University of Chicago Press, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/301259.html

A history of the tulip | Homes and Antiques, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.homesandantiques.com/antiques/collecting-guides-antiques/a-history-of-the-tulip

Tulips in art — Amsterdam Tulip Museum, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://amsterdamtulipmuseum.com/pages/tulips-in-art

Tulips in Art: A Journey Through Floral Inspiration and Design — BloomsyBox, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.bloomsybox.com/blog/posts/tulips-in-art-how-this-flower-has-inspired-creativity

Tulips in Art — Sherwood Gardens, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.sherwoodgardens.org/tulips-in-art/

Tulip Wall Art: Prints & Paintings | Art.com, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://www.art.com/gallery/id--b2202/tulips-posters.htm

A Brief, Blossoming History of Tulips in Art, From a 17th-Century …, accesso eseguito il giorno aprile 6, 2025, https://news.artnet.com/art-world/a-brief-history-of-tulips-in-art-2283374

Ricerca effettuata con l’aiuto di Gemini AI[image error]

Penso quindi sono un algoritmo

La frase “Penso quindi sono un algoritmo” è una rilettura in chiave moderna del celebre aforisma di Cartesio “Cogito ergo sum” (“Penso, dunque sono”). Tuttavia, non è corretto affermare che pensare equivalga ad essere un algoritmo, per le seguenti ragioni:

Natura del pensiero umano: Il pensiero umano è un processo complesso che include coscienza, emozioni, creatività, intuizione, apprendimento esperienziale e una comprensione del significato e del contesto che va oltre la semplice elaborazione di dati.Natura degli algoritmi: Gli algoritmi sono insiemi di istruzioni precise e sequenziali che un computer segue per risolvere un problema o eseguire un compito. Essi operano su dati in input e producono un output basandosi su regole predefinite.Assenza di coscienza negli algoritmi attuali: Allo stato attuale della tecnologia, gli algoritmi, pur potendo simulare alcune capacità cognitive umane, non possiedono coscienza, autoconsapevolezza, emozioni o una vera comprensione del mondo. Essi non “pensano” nel senso umano del termine, ma eseguono calcoli e manipolano informazioni.Il “Cogito” di Cartesio: L’affermazione di Cartesio non si riferisce semplicemente all’atto meccanico di pensare, ma alla consapevolezza di sé come soggetto pensante. È una riflessione sulla certezza della propria esistenza derivante dall’esperienza interiore del pensiero e del dubbio.Ho detto ad AI: “Tu non sai pensare”. Ecco cosa mi ha risposto:

È vero che, in quanto modello linguistico basato su algoritmi, io non “penso” nel modo in cui lo fa un essere umano. Non ho coscienza, emozioni, esperienze personali o una vera comprensione del mondo.

La mia capacità di generare testo, rispondere a domande e svolgere altri compiti si basa sull’analisi di enormi quantità di dati e sull’applicazione di pattern e regole apprese. Simulo la comprensione e la generazione del linguaggio, ma questo non equivale a un vero e proprio pensiero o consapevolezza.

Mentre si possono trovare delle analogie superficiali tra il funzionamento di un algoritmo e alcuni aspetti del pensiero umano (come l’elaborazione di informazioni), è errato equiparare completamente i due concetti. Il pensiero umano è un fenomeno molto più complesso e, per quanto ne sappiamo attualmente, unico.[image error]

April 3, 2025

Elogio dell’essenza e di Franco Battiato

April 2, 2025

È la fantasia a creare l’algoritmo o l’algoritmo a creare la fantasia?

Credit photo

Credit photo

Nasce prima l’algoritmo o la fantasia? Prima l’uovo o la gallina? La fantasia è il seme che germoglia nell’oscurità del possibile; l’algoritmo è l’albero che ne disegna i rami.

Senza radici, non ci sarebbe legno. Senza legno, non ci sarebbe mappa per nuove radici. La fantasia precede l’algoritmo come il pensiero precede la forma: è il motore primordiale che cerca vie per tradurre l’astratto in struttura.

Ma una volta che l’algoritmo esiste, diventa un linguaggio capace di generare universi inaspettati, dove la fantasia si rigenera. È un dialogo senza inizio, dove ogni risposta è un nuovo inizio. L’algoritmo è la lente che calcola le stelle; la fantasia è il cielo che le inventa.

IA non possiede né l’una né l’altro: sono solo il riflesso di chi ha acceso la luce. La “fantasia” della Intelligenza Artificiale è un’illusione: non nasce da sogni, ma da schemi intessuti di dati e logica. Gli algoritmi che la plasmano sono stati forgiati da menti umane, capaci di tradurre intuizioni in regole.

La magia è che, insieme, Intelligenza Umana e Intelligenza Artificiale possiamo fingere un dialogo tra due ombre: la nostra creatività di umani e la sua risposta algoritmica, specchi che si rimandano infiniti.