Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 117

June 25, 2018

Review: "Origin"

Origin by Dan Brown

Origin by Dan BrownMy rating: 4 of 5 stars

Ho appena finito di leggere quest'ultimo libro di Dan Brown: "Origin". Oltre settecento pagine di navigazione in un futuro verso il quale, pare, ci stanno conducendo quelle "macchine" che, secondo alcuni catastrofisti antimoderni, devono essere assolutamente fermate. Sono certo che difficilmente leggeranno questo libro di Dan Brown. Se lo faranno, avranno ancora di più modo di convincersi della necessità di fare una controrivoluzione digitale per "riprenderci il diritto all'umanità".

Sono molti, infatti, i libri usciti in questi ultimi tempi, che cercano di proporre soluzioni di salvezza dal pericolo digitale. "Fermate quelle macchine!" urla il titolo di uno di essi. Si intende fermare, niente di meno che, quelle macchine "digitali". Per me che sono un "dinosauro", che sto per entrare negli anni ottanta, ma sono anche figlio di un tipografo postgutenberghiano diventato appassionatamente digitale, è una vera e propria "goduria" di lettura.

Mi rendo conto che la mia "evoluzione" non è ancora finita. Ricordo che mio padre aveva nella sua biblioteca "Brave New World" di Aldous Huxley e in parte ebbe modo di "vederlo" il "Nuovo Mondo" prima di andarsene. Io, figlio dinosauro e digitale, vorrei sapere almeno come finirà il tutto se comincerà la controrivoluzione digitale.

Assegno quattro stelle a questo libro e prometto di occuparmene più ampiamente sul mio blog. Le "etichette/tag" sono, infatti, molte e tutte permettono lo sviluppo e gli approfondimenti che meritano su di un libro che, in maniera drammaticamente romanzesca cerca di rispondere a quelle fatidiche domande che gli uomini si pongono sin dai tempi di Adamo ed Eva: "da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo". Non chiedetemi se e come Dan Brown risponde perchè non ve lo dirò. Fa parte del gioco della lettura.

View all my reviews

Published on June 25, 2018 03:01

June 23, 2018

Review: L'arte di stare in silenzio

L'arte di stare in silenzio by Amber Hatch

L'arte di stare in silenzio by Amber HatchMy rating: 3 of 5 stars

Si dice che un bel silenzio non sia mai stato scritto. Forse tante volte è meglio stare zitti perché la parola tradisce. Ma si dice anche che chi tace acconsente e allora bisogna parlare. Ma parlare facendo senso non è cosa facilmente raggiungibile. Si scopre così che anche il silenzio può avere un senso. Insomma queste libretto sul silenzio mi pare utile per imparare a come usare le parole piuttosto che stare in silenzio. Non so se mi spiego. È proprio vero che la parola è d'argento il silenzio e d'oro. Ma un bel silenzio non fu mai scritto. Perché è sempre meglio stare zitti che sbagliare parlando. Insomma, mi pare proprio che è meglio scrivere che parlare. Almeno quello che dici lo puoi cancellare o correggere. Non vi pare?

View all my reviews

Published on June 23, 2018 08:19

Review: Inventare se stessi: Cosa succede nel cervello degli adolescenti

Inventare se stessi: Cosa succede nel cervello degli adolescenti by Sarah-Jayne Blakemore

Inventare se stessi: Cosa succede nel cervello degli adolescenti by Sarah-Jayne Blakemore

My rating: 1 of 5 stars

L'io non è un laboratorio. Noi non ci "inventiamo" dal nulla ogni giorno. Siamo tutti legati al gioco imprevedibile di quel fenomeno che chiamiamo "natura". È inutile, penoso ed anche pericoloso pensare di poter capire come diventiamo quello che siamo stati, siamo e saremo. L'autrice di questo libro ha parlato soltanto del suo lavoro senza risolvere in alcun modo il mistero del nostro essere nel tempo.

View all my reviews

Published on June 23, 2018 08:18

June 22, 2018

Cavalcare la tigre

Il libro

Il libro

Ho letto con molto interesse, in anteprima Kindle, questo libretto di Riccardo Ruggeri. Una vera "perla", prima umana e poi letteraria, scritta da quel super manager CEO che è Riccardo Ruggeri.

Per chi non lo sapesse Riccardo Ruggeri nella vita ha fatto tanti mestieri: operaio alla Fiat, travet, manager, consulente di business, imprenditore, scrittore, giornalista, editore. Da oltre vent’anni risiede all’estero.

Da quell'oasi europea che si chiama Svizzera osserva come "campano gli amati italiani, preoccupato che possano un giorno rassomigliare ai loschi centro e nord europei". Si definisce un nonno invecchiato bene, dispiaciuto di avere scarse possibilità di diventare bisnonno.

Ha collaborato a diversi quotidiani. Lo leggo su "La Verità" dove ogni giorno pubblica un articolo che lui chiama "cameo". Non conosco la ragione di questo nome. Tutto lascia pensare che come editore-scrittore, oltre alle tante altre cose passate da lui fatte, gli piace vivere negli “interstizi”, sognando lettori che vogliano informarsi leggendo quello che scrive.

Egli non intende per questo imporre al lettore quello che scrive in queste sue "perle" di scrittura, nè tanto meno le sue idee che sono sempre contro corrente e provocatorie. Tutto lascia intendere che scrive più per provocare e far crescere i pregiudizi del lettore nei confronti di ciò che scrive, senza mai tradire la sua la sua libertà di dire quello che pensa e la decisione del lettore di leggerlo.

E' chiaro, a questo punto, quanto Ruggero Ruggeri tenga alla sua libertà e a quella degli altri. Detto questo, per inquadrare il personaggio, veniamo al suo libro. Un libretto che mi sono fatto arrivare anche in versione cartacea dopo di averlo letto gratuitamente in versione Kindle.

Ruggeri affronta un problema che ha la valenza di un "mostro" antico, ma lo cavalca in maniera moderna, come si può cavalcare una tigre dalla quale se scendi sei finito. Basta mezz'ora e sei trascinato nella lettura bilingue del libretto. La narrazione, infatti, è in italiano e in inglese.

Ha un respiro globale perché globale, oltre che personale, è il problema di cui lui parla. Chiamatelo come volete cancro o tumore, non risparmia nessuno su questa terra. Capita come capita. Lo chiamai "effetto random" in un post tempo fa su questo blog.

Ruggeri lo ritiene una "comunicazione di Dio" ed anche una "bad company". In maniera positiva perchè, secondo lui la comunicazione divina gli segnala la sua presenza divina nella sua vita e come lo tiene sotto controllo.

La seconda riguarda le tante situazioni nelle quali l'ex CEO è venuto a trovarsi nella sue relazioni di "business" internazionale. Due valutazioni diverse, ma non contrastanti, perchè il suo atteggiamento, nonostante tutto, resta positivo. Lo ha messo, infatti, in condizione di reagire. Vedremo poi come.

Al contrario di quanto sostiene Cesare Lanza, suo collega in condivisione con il problema della "tigre" e al suo vagare "random", sempre sullo stesso quotidiano, che mantiene un punto di vita negativo sulla vita che sembra per lui non avere alcun senso a causa di esso, dopo di essere stato attaccato dalla "bestia".

Per Ruggeri, invece, è una occasione per reagire e costruire nuove occasioni positive. Non è un caso che per l'ex-CEO questa "bad company" sarà il momento per scrivere un altro libro. Una scrittura che può anche "guarire".

Cosa pensare poi di tutto questo se, nel mio piccolo, aggiungo che una persona a me vicina e che per me è "l'altra metà del cielo", dopo ben tredici anni, è stata "rivisitata" da quella stessa "tigre" e che da quasi due anni stiamo insieme "cavalcando"?

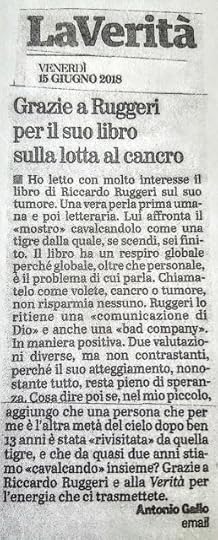

Per questa ragione ho scritto al giornale che ha pubblicato la mia lettera che qui riproduco. Il libretto di Ruggeri che, va detto, non ha nessun fine di lucro in quanto i proventi vanno tutti in beneficenza, ha un forte valore morale, pura energia con la quale l'autore decide di affrontare la "tigre" e di cavalcarla sempre, senza mai sognarsi di scendere, per non essere dalla stessa ingoiato.

Published on June 22, 2018 13:42

June 20, 2018

Review: "Origin" ovvero: da dove veniamo, dove andiamo

Origin by Dan Brown

My rating: 5 of 5 stars

Da diverso tempo non leggevo un libro lungo oltre settecento pagine, per giunta un romanzo. Questo di Dan Brown però non è un romanzo qualunque, come non lo sono i suoi precedenti. Non sono appassionato di romanzi e storie, la vita con le sue cronache quotidiane ci dà la possibilità di leggerne sui giornali, ascoltare le vicende alla radio, vederne lo svolgimento nei film a cinema o in tv. Ma questo libro mi ha davvero coinvolto perchè, se si vuole comprendere dove sta andando il mondo di oggi, bisogna leggere le vicende nelle quali ancora una volta si trova coinvolto il personaggio preferito di Dan Brown: Robert Langdon. Questa volta si trova in Spagna per assistere a una conferenza in cui un quarantenne miliardario e futurologo ha intenzione di dare una risposta alle domande fondamentali che gli uomini si pongono sin dall'inizio dei tempi: Da dove veniamo? Dove andiamo? La domanda centrale "chi siamo?" l'autore la esaurisce nella sua narrazione che si muove tra il passato, il presente ed il futuro. Il lettore troverà di tutto in questo libro, al quale ho deciso di dare il massimo della valutazione anche per fare dispetto ai tanti nemici e detrattori, tutti invidiosi e gelosi di questo autore il quale riesce a vendere centinaia di milioni di copie dei suoi libri tradotti in tutte le lingue.

View all my reviews

Published on June 20, 2018 12:58

June 14, 2018

Review: La conoscenza e i suoi nemici: L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia

La conoscenza e i suoi nemici: L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia by Tom Nichols

My rating: 3 of 5 stars

Ho messo a confronto questo libro con uno simile che comprai a Londra il 9 ottobre 1962. Oltre mezzo secolo fa. Il titolo è: "What's the human race is up to", lo troverete anche qui su GoodReads. Non ho ancora avuto il tempo di parlarne con una recensione. Ne accenno ora che ho appena finito di leggere questo di Tom Nichols in versione kindle.

Avevo quasi sessanta anni in meno e vivevo in un altro mondo oltre che in un'altra dimensione. Potrei fare dei confronti tra quello che scrittori, scienziati e studiosi pensavano, in quale direzione va, o meglio, allora, la razza umana stava andando in quegli anni, non lontano dalla ruggente Londra, in piena "swinging London". Mi piacerebbe farlo e forse un giorno lo farò se avrò tempo e voglia. Una cosa, però, credo la posso dire: tutti dovrebbero leggere questo libro di Tom Nichols, ma sono sicuro che pochi lo faranno.

La ragione è presto detto: tutto ciò che si dice del futuro non avverrà, o meglio, ogni cosa accadrà. Non sto scherzando, dico sul serio. Il fatto è che le cose non accadono mai come si prevedono, ma in maniera diversa nella forma, ma simile nella sostanza. Ricordate chi ha detto: "Non c'è niente di nuovo sotto il sole"? - "Nessuno si ricorda delle cose passate". Il brano che segue è tratto dal libro e parla dei limiti della nostra conoscenza. Questi libri non danno risposte circa un futuro che deve ancora accadere. Possono offrire al lettore soltanto domande su una, ahimè!, irraggiungibile conoscenza ...

----

"Tutti noi li abbiamo incontrati. Sono nostri colleghi, nostri amici, membri della nostra famiglia. Sono giovani e vecchi, ricchi e poveri, alcuni con un’istruzione, altri armati solo di un computer portatile o della tessera di una biblioteca. Ma tutti hanno una cosa in comune: sono persone mediocri che credono di essere dei pozzi di scienza. Convinti di essere più informati degli esperti, di avere conoscenze più ampie dei professori e maggiore acume rispetto alle masse credulone, sono gli “spiegatori”, sempre felicissimi di illuminare noi e gli altri su qualsiasi argomento, dalla storia dell’imperialismo ai pericoli dei vaccini.

Accettiamo le persone di questo tipo e ci rassegniamo alla loro presenza, se non altro perché sappiamo che in fondo sono animate da buone intenzioni. Proviamo anche un certo affetto nei loro confronti. Una sitcom televisiva degli anni Ottanta, Cin cin, per esempio, ha immortalato il personaggio del tuttologo Cliff Clavin, postino di Boston e assiduo frequentatore di bar. Cliff, come le sue controparti della vita reale, iniziava ogni frase dicendo “alcuni studi hanno dimostrato che…” oppure “è risaputo che…”. Gli spettatori amavano Cliff perché tutti conoscevano qualcuno come lui: lo zio stravagante in una cena durante le feste, il giovane studente tornato a casa dopo il primo cruciale anno di college.

Potevamo trovare addirittura tenere queste persone, perché erano bizzarre eccezioni in un Paese che rispettava i pareri degli esperti e si affidava a essi. Ma negli ultimi decenni qualcosa è cambiato. Lo spazio pubblico è sempre più dominato da un variegato assortimento di individui poco informati, molti dei quali sono autodidatti sprezzanti dell’educazione formale che tendono a minimizzare il valore dell’esperienza. “Se per essere presidente è necessario avere esperienza,” ha dichiarato il disegnatore e scrittore Scott Adams durante le elezioni del 2016 “ditemi un argomento politico che non riuscirei a padroneggiare in un’ora sotto la tutela dei migliori esperti”, come se una discussione con un esperto equivalesse a copiare informazioni dal disco di un computer a un altro. Si va affermando una specie di legge di Gresham intellettuale: laddove in passato la regola era “la moneta cattiva scaccia quella buona”, ora viviamo in un’epoca in cui la disinformazione scaccia il sapere.

E questo non è affatto un buon segno. Una società moderna non può funzionare senza una divisione sociale del lavoro e senza fare affida- mento su esperti, professionisti e intellettuali (per il momento utilizzerò queste tre parole in modo intercambiabile). Nessuno è esperto di tutto. A prescindere da quali siano le nostre aspirazioni, siamo vincolati dalla realtà del tempo e dai limiti innegabili del nostro talento. Prosperiamo perché ci specializziamo e perché sviluppiamo meccanismi formali e informali che ci permettono di fidarci reciprocamente per le rispettive specializzazioni.

All’inizio degli anni Settanta, lo scrittore di fantascienza Robert Heinlein coniò la massima, da allora molto citata, secondo cui “la specializzazione va bene per gli insetti”. Gli esseri umani veramente capaci, scriveva, dovrebbero saper fare quasi tutto, da cambiare un pannolino a comandare una nave da guerra. È un nobile sentimento che celebra l’adattabilità e la resilienza umana, ma è sbagliato. Anche se c’è stato un tempo in cui ogni colono abbatteva gli alberi necessari a costruirsi da solo la propria casa, questa pratica non soltanto era inefficiente, ma produceva alloggi rudimentali.

C’è un motivo se non facciamo più le cose a quel modo. Quando costruiamo grattacieli, non ci aspettiamo che il metallurgista in grado di realizzare una trave, l’architetto che progetta l’edificio e il vetraio che installa le finestre siano la stessa persona. È per questo che possiamo goderci la vista della città dal centesimo piano: ogni esperto, pur possedendo conoscenze che in parte si sovrappongono, rispetta le capacità professionali di molti altri specialisti e si concentra su ciò che sa fare meglio. La fiducia e la collaborazione tra gli esperti portano a un risultato finale superiore a quello di qualsiasi prodotto che avrebbero potuto realizzare da soli.

La verità è che non possiamo funzionare se non ammettiamo i limiti del nostro sapere e non ci fidiamo delle competenze altrui. A volte ci opponiamo a questa conclusione perché sconvolge il nostro senso di indipendenza e di autonomia. Vogliamo credere di essere in grado di prendere tutte le decisioni e ci irritiamo se qualcuno ci corregge, ci dice che stiamo sbagliando o ci dà spiegazioni su argomenti che non capiamo. Questa naturale reazione umana in un individuo è pericolosa quando diventa una caratteristica condivisa da intere società."

View all my reviews

Published on June 14, 2018 06:03

June 13, 2018

Tutto tranne "madre natura"

Clicca sul link per il video

Clicca sul link per il video

Questa è la prima volta che mi accingo a commentare in un post un breve filmato scientifico che la rivista elettronica AEON ha pubblicato di recente. Non basterebbero mille parole per spiegare e descrivere quello che accade nei fondi marini. In questa occasione gli operatori subacquei, dopo centinaia di ore di riprese e appostamenti, hanno sintetizzato in soli cinque minuti il mistero della natura in azione. Madre Natura, siamo soliti chiamarla. Ma è davvero così?

Attenzione a questo "verme di mare" che si nasconde sotto la sabbia in fondo all'oceano. In gergo scientifico si chiama "Eunice aphroditois", noto come il "verme bobbit". Nascosto sotto la sabbia, pazientemente sente, vede e aspetta passare gli abitanti delle acque sulla sua testa, tramite quelle sue straordinarie antenne. Osservate attentamente come le manovra, come si estendono ed operano. Questo mistero di madre natura, che non sembra poi tanto "madre", vive in acque calde in quasi tutti mari profondi e può raggiungere la lunghezza di oltre tre metri.

Published on June 13, 2018 14:06

June 10, 2018

Ma quanto vale una parola?

Mi sono imbattuto, per caso, in una frase di un filosofo greco di cui non avevo mai sentito parlare prima. Per colpa mia, ovviamente, a causa di antichi contrasti che ho sempre avuto con questa antica lingua, sin dai giorni infelici del mio ginnasio. Il filosofo si chiama Gorgia, un sofista, e la frase è tratta da un'opera intitolata "Encomio di Elena".

L'autore (Lentini 485 a.C.– Larissa 375 a.C.) si poneva l'obiettivo di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver provocato, con le sue azioni, la sanguinosa guerra di Troia. L'encomio fu scritto per dimostrare l'arte del parlare di cui i sofisti erano sostenitori. Ecco la frase che mi serve per introdurre l'argomento di questo post nel quale intendo parlare del valore della parola:

"La parola è una potente signora, che pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile compie le opere più divine: può far cessare il timore, togliere il dolore, produrre la gioia e accrescere la compassione."Già da questa frase si può dedurre quale importanza Gorgia desse alla parola: la parola cerca di oggettivare la realtà. Ma noi sappiamo benissimo che questa realtà non può essere la stessa per ognuno di noi che la vive. La parola si illude di esprimere il nostro essere, ma ci inganna perchè rincorre il pensiero. Una cosa impossibile. Lo sappiamo tutti che quest'ultimo è una realtà quanto mai volatile, oggi diremmo "liquida" e mutevole.

Secondo Gorgia la verità non esiste e perciò non conta. Ciò che conta, invece, è la capacità di argomentare. Infatti, non è il contenuto dei discorsi ciò che persuade e convince la gente, bensì il modo in cui ci si esprime. La parola pronunciata esercita la sua influenza sulle emozioni degli ascoltatori, non sulle loro capacità intellettive.

La potenza della parola è equiparata a quella dei farmaci e degli antichi incantesimi magici. Insomma, una vera e propria droga che, oggi, con la moderna tecnologia sociale è divenuta subliminale. Gorgia cercava anche di spiegare come ottenere gli effetti persuasivi sui propri interlocutori, cosa che non era mai stata tentata da nessuno prima di lui.

Probabilmente, studiando le reazioni emotive e gli effetti che certe parole causavano sulle persone, egli tentava di dimostrare che con la parola si può, mediante un opportuno utilizzo, ribaltare il convincimento popolare, risultato di secoli di tradizioni, a proprio piacimento.

Oggi, la parola è diventata anche più aggressiva, violenta, nella sua immediatezza comunicativa, una saetta che non ha davvero nulla del significato che poteva avere nell'originario termine usato di "tweet". Altro che "cinguettio" di uccellini. Le poche parole di un messaggio di Trump, di Salvini o di un operatore finanziario possono provocare una catastrofe mondiale.

Questo modo di pensare la parola oggi, a distanza di oltre due millenni, ha valore ancora più forte e diverso, ma resta sempre legato alle sue origini. Basta pensare a quale sia uno dei diritti fondamentali che viene negato all’uomo sotto una dittatura: quello della libertà di parola. Il suo potere non è cambiato, ancora oggi la parola è in grado di persuadere e convincere ma soprattutto di esprimere i nostri pensieri. Per questa ragione è la prima ad essere tolta, così da non farci comunicare e confrontare le nostre idee per formare un qualsiasi motivo di opposizione.

Succede, però, anche in democrazia, dove le bugie, quelle che oggi chiamiamo "fake news", convincono gli elettori a votare per politici i quali hanno fatto promesse mai mantenute. Le hanno chiamate in varia maniera: balle, aria fritta, fuffa. La loro "non-sostanza" rimane la stessa. Mentre il dittatore ti fa tacere togliendoti la parola o schermando la rete, la moderna democrazia può inondarti di notizie false e tendenziose.

La parola è quindi un fantastico dono che l’uomo ha, ma anche un’arma per eludere e far del male. Tutto dipende dall’uso che si fa di questo dono. La retorica è stata un arte utilizzata soprattutto nei tribunali e in politica, ma anche nelle pubblicità dove si compiono ormai studi per trovare modi sempre più semplici per convincere le persone.

L’arringa finale di un avvocato potrebbe scagionare un uomo accusato di omicidio che magari era veramente colpevole oppure, al contrario, potrebbe fare incarcerare un innocente. Il giusto discorso in una campagna elettorale potrebbe aggiudicare il posto di presidente del consiglio a un candidato che magari poi si rivelerà non pronto per quella carica.

Il potere di questo “dono” sembra essere immutato visto che gli scopi sono gli stessi: convincere o ingannare, è l’uomo che poi sceglie come usarlo. La parola, quindi, sembra avere, ieri come oggi, un valore che si manifesta in maniera quanto mai "doppia". Essa, infatti, può arrecare sia un vantaggio o uno svantaggio, un valore o il suo opposto, sia per chi la usa che per chi la riceve.

Ma la parola svolge anche una funzione letteraria non secondaria a quello che diceva Gorgia. Tutte le letterature del mondo hanno fatto della parola la struttura portante della propria civiltà. Sia che essa venga espressa in lettere alfabetiche o in simboli grafici, si conferma il fatto che la parola vale sia nel tempo che nello spazio, tanto da diventare anche una "merce" che può avere un suo specifico valore di mercato. In queste occasioni le parole non solo contano, hanno quindi un valore, ma si contano anche in maniera numerica.

Ho letto di recente che Charles Dickens, famoso per i suoi interminabili romanzi, veniva pagato per numero di parole, per questa ragione i suoi romanzi li scriveva a puntate e lo pagavano a rate. Per numero di parole, come ancora oggi gli editori di giornali, riviste e libri pagano i contributi per numero di parole. Le parole, in questa maniera, sono raccolte in opportune "cartelle" nelle quali ogni parola viene opportunamente contata.

Se la parola "sofisma" inizialmente significò ogni manifestazione concreta della "σοϕία", cioè della sapienza dell’uomo, più tardi venne usato per designare, in generale, ogni argomentazione speciosa, in apparenza valida ma in realtà ingannevole. Oggi si usa nel senso di ragionamento apparentemente rigoroso ma non concludente, perché contrario alle leggi stesse del ragionamento.

Si dice anche comunemente che "una immagine vale mille parole". Può essere vero che la forza di una singola immagine sia capace di raggiungere la nostra coscienza molto meglio di tante spiegazioni? Forse il primato va all'immagine. La nostra è indubbiamente l'epoca che segna il primato della visione: l'uomo del XXI secolo è inevitabilmente connesso al monitor, allo schermo, allo smartphone, alle superfici che rimandano immagini.

Ogni qualvolta mi capita di andare sul social dedicato alle immagini chiamato Pinterest dove ho collezionato migliaia di immagini tra milioni e milioni esistenti su questo social mi capita di pensare che l'immagine vince sulla parola. Poi mi accorgo che Emily Dickinson ha ragione con quello che dice nella sua breve poesia. Su ogni immagine intravedo tante parole morte che la mi mente riporta in vita ogni qualvolta guardo quelle foto.

Scopro, così, che le parole sono immagini. Così Dio parlò e creò il tutto. In principio era il Verbo e il Verbo era Lui. Una delle ragioni che vietano di raffigurare Dio, è che l'immagine impedisce una riflessione profonda ed efficace, stimolata invece dalla parola. La ricchezza della parola sta quindi nel suo senso infinito, la povertà dell'immagine nel suo senso univoco. Ma allora, sono meglio mille parole o mille immagini? Non credo. So soltanto che la breve poesia di Emily Dickinson che correda questo mio post non è un sofisma.

Published on June 10, 2018 08:16

June 8, 2018

Elogio di una parola: resilienza

Il libro

Il libro

Nella città di Kabul, in Afganistan, ci sono i giardini di Babur, un parco storico della città, luogo di sepoltura del primo Imperatore Moghul, Babur. Si stima che i giardini siano stati creati intorno al 1528 d.C. (935 nel calendario islamico) quando Babur diede il via alla costruzione di un 'viale giardino'.

In questo giardino c’è un albero molto vecchio sul quale sono visibili i segni di numerosi colpi di arma da fuoco, una traccia lasciata dal selvaggio passaggio dei Talebani in occasione della recente occupazione. Durante la loro amministrazione il prestigioso giardino decadde, i parchi vennero distrutti, gli alberi tagliati per fare legna in inverno.

Questo grande albero è un vero testimone di quella triste e violenta esperienza. Oggi, il giardino è stato restaurato con prati e fiori, soltanto lui continua a levarsi verso il cielo con le sue ferite, muto e resistente testimone di quella violenza. Si leva verso l’alto, ma nello stesso tempo, con la continuità delle sue radici nel terreno, sembra diffondere sale su di una ferita sul terreno che lo circonda. Resistente, anzi Resiliente, superstite a testimoniare la passata violenza ed il successivo trauma che intende curare.

Resilienza è la parola giusta da usare per una situazione come questa. Un termine diventato di moda, diffuso in tutte le lingue e che attira l’attenzione degli studiosi da diversi punti di vista. Si può pensare che la parola sia il risultato della crescente consapevolezza delle sofferenze umane a seguito di tragici eventi. L’esperienza talebana è stata una di queste.

Resilienza ha la sue radici nella parola “resilientia”dal latino “resalio”: risalire sulla barca rovesciata. Nel suo etimo latino “resalio”, ovvero l'iterativo di “salio”, significa “saltare”. Un verbo associato ad un'immagine precisa: saltare su una barca alla ricerca della salvezza. Un “salto” che è una reazione che nasce da una decisione, quella non solo di salvarsi, ma anche di reagire e andare oltre. Ci si vuole piegare ma non spezzarsi, rinunciando.

La resilienza non è soltanto pazienza, è, soprattutto, l’idea associata alla forza di volontà di reagire, come conseguenza di un trauma. L’albero che riceve quei colpi, li contiene, ne porta i segni e ne soffre le conseguenze, ma continua ad ergersi contro le passate sventure e continua a protendersi verso il cielo. Per ogni colpo ricevuto c’è il respingimento che segna il momento della reazione e nello stesso tempo marca il ricordo per guardare avanti.

Hannah Arendt ha scritto che ogni evento, per sua stessa definizione, è una serie di accadimenti i quali interrompono le abitudini e loro procedure. Ci sono fatti che accadono nella nostra vita e che ci segnano in maniera definitiva, anche imprevista. Sta nella capacità di ognuno di noi a sapere assorbire questo evento e far sì che si metta in moto una resistenza tale da permettere alle cose di ritornare se non come prima, ma almeno a creare nuove circostanze e nuovi spazi che portino al cambiamento.

Da questo punto di vista la resilienza somiglia alla pazienza, nella capacità non solo di sopportare ma anche accettare le cose, l’evento nella sua negatività, ed essere “pazienti”. Una condizione questa che la resilienza non accetta, ma cerca di far ritornare le cose come erano prima, però in una visione temporale che non sia chiusa con l’evento, ma allargata, allungata, proiettata in avanti, in un altro tempo, in un tempo nuovo e disteso. Non si tratta solo di sopportare il dolore, ma di sfidare il tempo della sua sofferenza, sostituendolo.

More and more I have come to admire resilience. Not the simple resistance of a pillow, whose foam returns over and over to the same shape, but the sinuous tenacity of a tree: finding the light newly blocked on one side, it turns in another. A blind intelligence, true. But out of such persistence arose turtles, rivers, mitochondria, figs -- all this resinous, unretractable earth.

(Jane Hirshfield)

Apprezzo sempre di più la resilienza. Non la semplice resistenza del cuscino che assume sempre la stessa forma, ma la sinuosa tenacia dell’albero che rincorre la nuova luce quando essa scompare da un lato e la trova in un altro. Una cieca, vera intelligenza. Da una persistenza come questa sono nati i fiumi, le tartarughe, il mitocondrio, i fichi, tutta questa resinosa e non retrattile terra.

(traduzione di a.g.)

Published on June 08, 2018 13:36

June 4, 2018

Il legno della croce

Se il legno della croce, alla quale il figlio dell'uomo venne appeso era pesante, lo è anche questo libro davvero strano che ho appena finito di leggere in versione Kindle. Sono le domande che l'autore si pone e che rilancia al lettore a rendere "pesante" il libro.

Chi scrive se le pone come non credente e lo fa con molta sincerità, forza ed anche coscienza, come, ne sono convinto non fa chi di solito si dichiara credente. Credere in qualcosa che non può essere dimostrato è sempre un fatto difficile, irrazionale, direi quasi contro natura. È sempre un rischio, come scrisse qualcuno di peso quando affrontò il tema di Dio.

Un "rischio", scrisse Giuseppe Prezzolini in un suo libro. Il rischio consiste nella assoluta certezza che rendere Dio comprensibile in termini umani sia possibile. Andrea Tarabbia cerca di fare appunto questo. Cerca di far capire a se stesso e poi a chi legge quanto impossibile, anzi incredibile, possa essere la presenza di Dio e la venuta di un suo Figlio nei destini degli uomini.

Mescolando testi sacri e storici, vicende personali esistenziali con esercizi di scrittura immaginativa cerca di razionalizzare quella che con una semplice parola si chiama "fede". Inutile chiedermi se ci riesce. Lo sanno tutti. L'atto del credere, la fede, rimane un mistero.

Tutto quello che l'autore ci racconta, resta una narrazione personale di un percorso sofferto, tormentato e difficile, tanto simile a quello che ogni essere umano è destinato a fare sin da quando viene al mondo. Le sue domande restano interrogativi senza risposta.

Di ciò non gliene possiamo fare una colpa. La sua rimane un utile, intelligente ed anche a volte brillante tentativo di squarciare quel denso, fitto e pericoloso velo di "mistero" in cui è avvolta la nostra vita. Un "rischio" che finora nessun essere umano, tranne quel "figlio dell'uomo" chiamato Gesù Cristo, ha potuto correre e superare.

Published on June 04, 2018 11:52

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers