Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 114

August 11, 2018

Un posto al sole per sempre

Leggere questo libro in pieno agosto, mentre su gran parte del Bel Paese, ed in particolare del Sud, si distende forte ed avvolgente la bolla africana, significa avere la conferma della giustezza di quanto Robert Holland scrive in questo recente libro. Un libro che è un'esplorazione quanto mai forte ed evocativa su quella azione che l'idea di Mediterraneo ha avuto nel corso dei secoli sulla cultura inglese. E non solo su quella.

Leggere questo libro in pieno agosto, mentre su gran parte del Bel Paese, ed in particolare del Sud, si distende forte ed avvolgente la bolla africana, significa avere la conferma della giustezza di quanto Robert Holland scrive in questo recente libro. Un libro che è un'esplorazione quanto mai forte ed evocativa su quella azione che l'idea di Mediterraneo ha avuto nel corso dei secoli sulla cultura inglese. E non solo su quella.

A partire dal 18 secolo, ed anche prima. E' vero che fu in questo secolo che per i britannici con il "Grand Tour" ebbe inizio la discesa di folte schiere di poeti, artisti e scrittori, i quali andavano in cerca non solo di ispirazione, bellezza ed evasione dai loro luoghi di origine. La ricerca era sopratutto quella di una "terra magica" che potesse dare forma alla loro cultura personale ed inquadrarla in quella della loro cultura nazionale.

"‘O for a beaker full of the warm South’, "Oh, si, bere una coppa piena di caldo meridione" scrisse il giovane poeta John Keats nella sua famosa poesia Ode ad un usignolo. Giovane e magro, pallido come un fantasma, vicino alla fine, in preda a continui colpi di tosse che lo costringevano a sputare sangue dai polmoni, Keats partì da Londra nel mese di settembre del 1820 per l'Italia in cerca di sole e di calore, nella speranza di recuperare la salute. Dopo soltanto quattro mesi morì.

Holland scrive che è difficile oggi capire come si sia potuto prendere la decisione di lasciare gli ampi, anche se nuvolosi, spazi di Hampstead Heath, a Londra, dove il poeta abitava in una elegante residenza. Recuperare la salute in quelle due spoglie ed umide stanzette a poca distanza dai gradini di Piazza di Spagna era una follia. Egli avrebbe finito là i suoi giorni, in preda alla tubercolosi. Un giovane che non sapeva nulla dell'Italia e di cui potè vedere ben poco.

Quando un altro inglese di fama, Oscar Wilde, visitò la sua tomba nel cimitero protestante di Roma, si inginocchiò su quel marmo e pianse. Robert Holland, un pò cinicamente, si chiede se avrebbe fatto lo stesso gesto, se il suo giovane connazionale fosse morto a Londra. Morire a Roma per un inglese del tempo non era la stessa cosa che morire a Londra. La città eterna era il cuore del Mediterraneo, era un "brivido", un "frisson" (parola francese di moda al tempo) diverso.

Una morte diversa per un poeta, come lo fu per P. B. Shelley morto durante un naufragio a Missolonghi e poi il suo corpo trasformato in cenere date al vento. Oppure la morte di D.H. Lawrence a Venezia anche lui di tubercolosi. Artisti, poeti e scrittori inglesi destinati a morire a Venezia, Roma, Firenze, San Remo: non era come morire in Grecia o nel sud della Francia.

Finire i propri giorni in Italia per i poeti inglesi ha sempre significato una sorta di santificazione, come è il caso Elizabeth Barrett Browning (Firenze, 1861), Robert Browning (Venezia 1889), Edward Lear (San Remo, 1888) e lo stesso Shelley di cui si è detto. Questi venne addirittura trasformato in un ateista fuorilegge, con il suo dito rivolto contro l' "establishment" del tempo. Fu quella fine e quello che si fece dopo in suo nome a dare inizio al vero e proprio "grand tour".

Il mito di Percy Bysshe Shelley e tutto quanto ne nacque fu dovuto a tutto quanto di diverso si poteva intravvedere nell'idea che conteneva il Mediterraneo: i colori, il carnevale, le diversità ideologiche, culturali, umane e sociali dalla Gran Bretagna. Al freddo Nord si opponeva un caldo Sud il che caratterizzava l'europeo. Chi decideva di intraprendere un viaggio del genere sapeva quello che si lasciava dietro. Solo in questo modi si poteva acquisire quella nuova sensibilità chiamata "frisson".

Il libro di Holland li nomina proprio tutti quelli che a partire dalla prima metà del 18 secolo, poeti, artisti e scrittori, ma anche avventurieri ed utopisti, videro nel Mediterraneo il "mondo nuovo", oggi, con la "Brexit" abbandonato. Byron, Disraeli, Edward Bulwer Lytton, John Ruskin, George Eliot, Edward Lear, Robert Browning, E M Forster, Henry James, D H Lawrence, the Bloomsberries, Ernest Hemingway, Gerald Brennan, Robert Graves, Elizabeth David, Kenneth Clark e Peter Mayle. "Welcome to Chiantishire".

Bisogna dire che il Mediterraneo di Holland non comprende soltanto l'Italia, ma anche la Grecia e la Spagna. Artisti, scrittori e poeti come Turner, John Singer Sargent, Augustus John, Dante Gabriel Rossetti, Roger Fry, Walter Sickert e tanti altri. Tutti in cerca di un posto al sole, per sempre.

Published on August 11, 2018 12:27

August 9, 2018

Il "toro" di Roberta Morosini nel mondo di Dante

Leggere in questi volatili tempi digitali due libri come questi appena annunciati, per le eleganti edizioni di Giorgio Bretschneider potrebbe sembrare una operazione fuori del tempo. Invece si scopre che siamo in piena attualità. Il genio di Dante aveva previsto e preannunziato il mondo moderno e contemporaneo. I luoghi, le tracce e la circolarità nel mondo mediterraneo ed europeo lasciano intravedere quella che oggi qualcuno ha chiamato "connectografia".

Leggere in questi volatili tempi digitali due libri come questi appena annunciati, per le eleganti edizioni di Giorgio Bretschneider potrebbe sembrare una operazione fuori del tempo. Invece si scopre che siamo in piena attualità. Il genio di Dante aveva previsto e preannunziato il mondo moderno e contemporaneo. I luoghi, le tracce e la circolarità nel mondo mediterraneo ed europeo lasciano intravedere quella che oggi qualcuno ha chiamato "connectografia". I "Mondi di Dante" ("Dante Worlds" in inglese) è un'antologia edita da Peter Carretta, "Professor of Italian" alla Cattedra "Alfonse D'Amato" della Stony Brook University, NY, con il contributo di studiosi di varia provenienza e orientamento culturale di università americane, interessati ad approfondire gli studi sulla importante e decisiva impronta che Dante ha lasciato sulle varie culture europee.

Gli interventi sono saggi e studi scaturiti da una conferenza su questo argomento tenuta in quella università. L'intenzione è di esplorare la maniera in cui, quella che in inglese viene chiamata "worlding" del fiorentino Dante Alighieri e che noi oggi, in maniera inadeguata, potremmo intendere come "mondanità" o "presenza" su una numerosa schiera di autori e contesti sui quali Dante ha esercitato una forte influenza.

Intere culture coinvolte in quei processi che vedono gli uomini di tutti i tempi spinti a muoversi verso destinazioni impreviste ed imprevedibili: la "diaspora" del tempo di ieri che si continua in quella di oggi. Lo studio di Dante è necessario, ad esempio, per comprendere le ingiustizie sulle rive del fiume Indo; cosa significa leggere la "Comedia" in una post-coloniale Mogadiscio; oppure nella comunista Albania; definire gli echi politici nel canto XVI del Purgatorio; la presenza di Dante nel mondo ispanico; la "guida" per l'Italia; fino a prevedere un "Dante americano", collegato agli spazi ed agli itinerari mediterranei del Fiorentino descritti da Roberta Morosini nel suo brillante intervento.

Non è la prima volta che mi occupo di Roberta, amica di vecchia data. Qui al link il lettore potrà trovare altri utili interventi. Roberta Morosini è Professore Ordinario di lingue e letterature romanze presso la "Wake Forest University" (USA). Si interessa di geografia letteraria e dei rapporti cristiani-musulmani in una prospettiva pan-mediterranea. E' autrice di numerosi saggi su Boccaccio, sul viaggio delle donne e dei testi nel Mediterraneo medievale, e in particolare su Maometto e Alessandro Magno nella tradizione narrativa italiana (XIII-XVI) di cui è in preparazione il primo studio sistematico in inglese e in italiano. Il libro che segue l'ha scritto interamente Roberta e merita la dovuta attenzione.

Già verso il XII secolo inizia a circolare nel Mediterraneo una leggenda nata nell'Oriente cristiano e subito diffusa in Occidente: la leggenda del libro sacro, mandato da Dio al Profeta, per mezzo di un toro che lo porta tra le sue corna, sotto gli occhi della folla attonita riunita su una montagna, proprio come Mosè sul Sinai riceve le tavole della nuova Legge.

Un'altra leggenda, più diffusa in Italia e tra i commentatori danteschi del XIV secolo, racconta di una colomba che un religioso, irato contro la Chiesa, ha addestrato a beccare nell'orecchio del giovane Maometto, in modo che si creda che sia lo Spirito Santo disceso a dettargli la nuova Legge dell'Islam.

Questo saggio studia il ruolo del Libro sacro nella leggenda del toro nella Commedia di Dante, e in particolare nel canto XXVIII dell'Inferno, e nel dipinto l'Adorazione del vitello d'oro di Filippino Lippi (1502).

Nel canto XXVIII dell'Inferno, in cui sono puniti gli scismatici e i seminatori di discordia, Dante non spiega quale sia la colpa del personaggio Maometto che, diviso com è, sembra essere proprio un libro che si squaderna, aperto e lacerato: secondo la legge del contrappasso, potrebbe essere quel Libro portato dal toro, che, secondo i polemisti cristiani, era la contraffazione e manipolazione della Bibbia.

Per comprendere gli elementi costitutivi del dipinto del Lippi il saggio tiene conto dell'impatto prodotto in Occidente dalla caduta di Costantinopoli (1453) e dal timore per l'espansione turca, e in particolare dell'importanza del Libro - e quindi della conoscenza - nel ciclo di affreschi della cappella Carafa in Santa Maria sopra Minerva (1488-1493), una chiesa sorta proprio nei pressi del tempio di Minerva Calchidica.

Arriva così a proporre una nuova ipotesi di lettura di quel toro sospeso in aria: se rappresenta il nuovo idolo adorato dal popolo in preda all'irrazionalità e al delirio, il quadro esprime il timore di una nuova barbarie che si contrappone alla compostezza dei costumi e di un atteggiamento misurato incoraggiato dal sapere cristiano e antico racchiuso nel Libro, contro ogni forma di oscurantismo. Un libro ed una riflessione su cui ritornerò non appena ultimata la lettura di questi due ultimi importanti libri che Roberta Morosini apporta alla "conoscenza".

Published on August 09, 2018 02:39

Il numero 79

È un numero dispari.

È un numero difettivo.

È il 22º numero primo, dopo il 73 e prima dell'83.

Nella base 10, è un primo permutabile con il 97.

È un numero primo troncabile a destra.

È un numero strettamente non palindromo.

Non è la somma di due numeri primi.

È parte della terna pitagorica (79, 3120, 3121).

È un numero omirp, un numero primo non palindromo le cui cifre decimali, scritte in ordine inverso, danno origine a loro volta ad un altro numero primo (da cui la denominazione omirp, scrittura inversa di primo).

È un numero intero privo di quadrati.

È un numero congruente.

79P/du Toit-Hartley è una cometa periodica del sistema solare.

79 Eurynome è un asteroide della fascia principale del sistema solare.

NGC 79 è una galassia ellittica della costellazione di Andromeda.

È il numero atomico dell'Oro (Au).

È il numero di episodi originali di Star Trek, non contando il primo episodio pilota "The Cage", che era incluso nell'episodio "The Menagerie".

Nella smorfia napoletana il 79 significa il ladro. Tanto ladro che mi ha “rubato” tutti questi anni.

Ma è anche un numero fortunato perchè mi ha dato la possibilità di viverli come mi meritavo.

(Fonte: Wikipedia)

Published on August 09, 2018 02:31

August 6, 2018

Omicidi storici e culturali politicamente scorretti

L'ultimo numero della rivista del "Corriere" LA LETTURA ha pubblicato un ampio ed interessante servizio sulla recente mania di riscrivere le storia e la letteratura, in un dibattito di idee che sa tutto di "omicidio storico culturale".

"Rimozioni di monumenti e lapidi, modifiche dei testi letterari e teatrali per adattarli alla sensibilità contemporanea, dure condanne di autori sospettati di razzismo o responsabili di appoggio alle imprese coloniali. Il "politicamente corretto" si sta trasformando in una sorta di nuova Inquisizione rivolta contro l'intero patrimonio intellettuale dell'Occidente ( e non solo). Il fatto è che questa dilagante ossessione censoria tende a rimuovere gli aspetti più oscuri della nostra civiltà senza mostrare la necessaria capacità di comprensione critica. Non porta lontano giudicare con gli occhi di oggi testi e comportamenti del passato: soltanto la conoscenza (non certo l'occultamento) delle opere può aiutare a capire".La sintesi grafica è quella che l'artista Angelo Ruta ha saputo brillantemente proporre all'attenzione del lettore, sottoponendo 20 casi di "omicidio" per una possibile e ridicola "riscrittura" di venti opere letterarie che qui di seguito vi ripropongo. Tutti i libri sono linkati alla biblioteca digitale di GoodReads. Questo vuole essere una sintesi personale documentata della propria esperienza di lettura, lontano da qualsiasi forma di ideologia e condizionamento sia di natura politica che letterari. Ce ne sarebbero moltissime altre costruite sempre sotto la spinta del furore demagogico ed insulso dell'ideologia politica che non ha nulla di culturale. Ve le propongo nell'ordine del grafico così come sono apparsi sul settimanale. Non mi sono astenuto dal fare qualche breve osservazione di ordine personale.

Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Nel 2001 Alan Gribben, professore alla Auburn University, Alabama, ha pubblicato una nuova edizione dell'opera nella quale ha sostituito il termine "nigger", particolarmente spregiativo per negro, con la parola "schiavo". Il mio amico tanganicano, ma di origini indiane Shabu, preferiva che lo chiamassi "indian".

Harper Lee, "Il buio oltre la siepe". Nel 2017 una scuola del Mississippi ha vietato ai suoi studenti di leggere il libro perchè contiene la parola "nigger". Il termine italiano negro è etimologicamente equivalente all'aggettivo nero (dal latino niger/nigru(m)), e aveva in origine tale significato; esempi di quest'uso del termine si trovano tra l'altro in Petrarca, Ariosto e Carducci. (@)

Joseph Conrad: "Il negro del Narciso" il libro è stato pubblicato nel 1897 negli Usa come "The Children of the Sea" per rimuovere la parola "nigger".

"The Holy Bible: A Purified Translation" ("La Sacra Bibbia: una traduzione purificata", 2000). Stephen Mills Reynolds ha tradotto il Nuovo Testamaneto "purificando" in particolare i passi dove viene consumato alcol. Sostiene Reaynolds che i cristiani dovrebbero astenersi totalmente dal bere.

"Le mille e una notte" (antologia di racconti composti a partire dal X secolo). La raccolta fu bandita dal governo degli Usa con la legge Comstock del 1873: lo scopo era ristabilire un livello più alto della moralità nella società. Le descrizioni "oscene" presenti nelle storie hanno spinto anche i governi arabi a vietarne la circolazione.

Kate Chopin "Il risveglio" (1899). L'opera è stata criticata in quanto immorale e scandalosa, per via della descrizione del desiderio femminile. Ai primi del Novecento, una biblioteca di St Louis, Missouri, tolse il libro dai propri scaffali (anche se non fu mai accertata la veridicità del fatto). La stessa cosa successe nel 1902 in una biblioteca pubblica di Evanston, Illinois.

John Steinbeck "Uomini e topi" (1937). Nel 2015 a Coueur d'Alene, Idaho, i genitori di una scuola hanno chiesto che il libro non venisse fatto leggere agli studenti per via delle presenza di parole come "bastard" e bestemmie.

Roald Dahl "La fabbrica di cioccolato" (1984). Nel 1971 il libro è stato contestato in America per la descrizione che l'autore fa degli Umpa Lumpa come "piccoli neri pigmei. Una scuola del Colorado ha bandito il libro nel 1988 perchè abbracciava una "misera filosofia di vita": il protagonista non sarebbe stato un buon modello per i giovani lettori.

Anna Frank "Diario" (1947). Fino al 2014, alcune scuole americane hanno tolto dalle loro biblioteche l'opera per via di una breve descrizione che Anna Frank fa dell'intimità del suo corpo in trasformazione.

Sylvia Plath "La campana di vetro" (1963). I tentativi di suicidio del personaggio Esther hanno reso il libro un bersaglio per la censura alla fine degli anni Settanta: in Indiana venne rimosso dagli scaffali delle biblioteche scolastiche.

Aldous Huxley "Il mondo nuovo" (1932). Il libro è stato messo al bando per "questioni di moralità". Fu vietato in Irlanda nel 1932 e nelle biblioteche degli Usa.

D. H. Lawrence "L'amante di Lady Chatterly" (1928). E' stato bandito "per sempre" dalle autorità inglesi al momento della pubblicazione, per via dei riferimenti sessualmente

espliciti contenuti nel testo. Solo nel 1960 un tribunale annullò il bando. E il povero D. H. Lawrence fu sequestrato, messo all’indice e, se ricordo bene, anche scomunicato! Che tempi, signori miei! Una, cento, mille, milioni sfumature di grigio ....

Maya Angelou "Io so perchè canta l'uccello in gabbia" (1969). Il romanzo è stato bandito per riferimenti sessuali (nel libro l'autrice ritorna sullo stupro che sub' da giovane). In alcune scuole del Kansas, i genitori hanno chiesto di vietare il libro nelle aule.

Harriet Beecher Stowe "La capanna dello zio Tom" (1852). Si narra che quando il presidente Lincoln vide l'autrice disse: "Quindi tu sei la piccola donna che ha scatenato questa grande guerra". Nel corso del XX secolo, il romanzo il romanzo è stato bandito in gran parte del Sud degli Usa per gli stereotipi con cui vengono indicati gli afroamericani. (per esempio "the House Negro", il "negro di casa").

Alice Walker "Il colore viola" (1982). Il linguaggio con riferimenti "esplicitamente sessuali" e la descrizione della violenza presenti nel romanzo hanno fatto si che fosse vietato in almeno cinque scuole tra il 1984 e il 2010.

J. D. Salinger "Il giovane Holden" (1951). E' famoso per essere stato il libro più censurato tra il 1966 e il 1976 per il linguaggio "osceno". Nel 1985 venne vietato in una scuola in Florida, nel 1987 in un'altra in North Dakota.

Ray Bradbury "Fahrenheit 451" (1953). Diverse parole e frasi del libro (ad esempio "inferno" e "dannazione") sono state ritenute inappropriate e discutibili. Nel 1987 venne rimosso da una scuola della Florida, nel 1992 da un istituto scolastico della California e nel 2006 da uno del Texas.

Rudyard Kipling "If". "Se" (1910). All'università di Manchester un murale con la poesia di Kipling è stato coperto il mese scorso con i versi dell'attivista afroamericana Maya Angelou. Kipling è considerato un "razzista" in particolare per il testo "Il fardello dell'uomo bianco" poesia nella quale incitava l'uomo europeo a sacrificare persino la propria vita alla causa della civilizzazione del mondo "barbaro". Questo del "Se" è un "mantra" che continua a non piacere ...

Victor Hugo "Notre Dame de Paris" (1831). Nel 2002, per non effendere persone con disabilità, una compagnia teatrale inglese ha messo in scena l'opera cambiando in "Il suonatore di campane di Notre Dame" il titolo del celebre adattamento cinematografico del romanzo "Il gobbo di Notre Dame".

William Shakespeare "Il mercante di Venezia" (1596-1598 circa). Una produzione teatrale australiana ha cambiato il finale dell'opera riscrivendo quasi completamente per via dell'antisemitismo con cui "viene descritto il personaggio di Shylock".

Published on August 06, 2018 09:18

August 1, 2018

Per fatto personale: Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare

Accogliere, significa innanzitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione.

Proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status migratorio. Per i minori non accompagnati o separati dalla loro famiglia è importante prevedere programmi di custodia temporanea o affidamento. Nel rispetto del diritto universale ad una nazionalità, questa va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita. La apolidia in cui talvolta vengono a trovarsi migranti e rifugiati può essere facilmente evitata attraverso «una legislazione sulla cittadinanza conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale. Lo status migratorio non dovrebbe limitare l’accesso all’assistenza sanitaria nazionale e ai sistemi pensionistici, come pure al trasferimento dei loro contributi nel caso di rimpatrio.

Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le comunità che li accolgono siano messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore.

Integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca.(Avvenire)

--------

Non ero un "rifugiato", non ero un "migrante". Ero soltanto un visitatore con tanto di passaporto autorizzato per l'espatrio. Volevo imparare la lingua. Mi diedero il permesso di soggiorno per tre settimane, ospite di amici. Venni accolto in maniera temporanea. Fui "protetto" da chi mi accolse. Mi adoperai per realizzarmi in tutte le dimensioni possibili e quindi fui "promosso". Prima della scadenza del permesso di soggiorno mi trovai un lavoro e entrai nel "corridoio" della integrazione. Non venni "assimilato" perchè, dopo oltre due anni di lavoro, lasciai quel paese. In estrema sintesi questa fu la mia esperienza di "migrante" oltre mezzo secolo fa in Inghilterra.

Con questa traccia esperienziale vorrei riflettere sulle quattro parole chiave che ho messo in evidenza qui sopra e che danno il titolo al post, così come sono state riportate dal quotidiano Avvenire, in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. In un mondo radicalmente cambiato, a distanza di tanto poco tempo, queste quattro parole hanno confermato il loro antico significato, quasi biblico, ma hanno assunto una veste moderna.

Qualche settimana fa su questo blog mi sono occupato di un libro che ha per titolo "Connectography". Non ne ho fatto una vera e propria recensione perchè un volume di oltre seicento pagine, con un corredo di mappe e documenti non lo si legge come un comune libro. Mi sono limitato a scriverne in maniera superficiale pur avendo compreso in pieno il messaggio che l'autore ha voluto lanciare al mondo con il suo libro, frutto di approfondite ricerche e documentata conoscenza.

Nel corso dell'ultimo quarto di secolo, lo spettacolo rappresentato sul palcoscenico del Pianeta Terra è completamente mutato. Un luogo non più popolato da tanti "mondi", fatti di culture, lingue, storie e religioni diverse in tanti "angoli" del mondo. E' diventato "un mondo" unico interconnesso, destinato ogni giorno che passa ad essere sempre più collegato. Si abbattono muri, confini, ideologie, diversità, si affermano dipendenze e condizionamenti, si confrontano usi e costumi, tradizioni e novità, nascono nuove realtà con diversi sentimenti e bisogni. Un mondo piatto, senza confini, barriere naturali o artificiali.

Impiegai 45 ore in treno per arrivare a Londra da Napoli. Scrivevo lettere di carta a mia madre con la Royal Mail. Feci il mio primo volo in vacanza dal lavoro per Capodichino con Alitalia, con scalo a Pisa. A casa non avevamo il telefono e la tv. C'era un solo canale in bianco e nero. In Inghilterra ce n'erano tre. Uno anche a colori. Eravamo in tanti giovani "migranti" in quegli anni, di lingue e cultura diverse, anche non europei. Eravamo riusciti ad avere un permesso di soggiorno ed un lavoro.

Il mio amico Shabu proveniva da Dar-es- Salaam, capitale del Tanganika, poi diventato lo Stato della Tanzania. Eravamo "accolti", ma soltanto se dotati di permesso. Eravamo "protetti" ed assistiti. Io fui anche fortunato, tanto da essere "promosso" agli esami del corso triennale di infermeria e premiato con il ricco "voucher" che il Ministero del Welfare inglese assegnò a me e a Shabu per avere superato con merito gli esami del primo anno di corso. Conservo ancora la lettera con la comunicazione del ministro e copia dell'assegno.

Potemmo così andare a casa in volo, in vacanza. La strada per l'integrazione era tracciata. Lui si sposò con Reneè, una bella ragazza francese e se ne andarono a vivere in città, lasciando la residenza dello "staff block" del personale dell'ospedale. Poi si sarebbero perfettamente integrati, più di quanto lui non lo fosse già, "suddito" come era di "sua maestà britannica", in quanto cittadino di una ex-colonia del "British Commonwealth". Tanto "integrati" da aprire poi una clinica privata sulla costa meridionale inglese. Io, invece, ritornai a casa, ripresi gli studi e ricominciai tutto daccapo.

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare: grandi parole, grosse speranze, forti aspirazioni. Se non si hanno radici profonde, sono destinate a rimanere solo aspirazioni, velleità, utopie, sogni che svaniscono nella vanità e nell'ipocrisia del presente. Ognuna di esse presuppone un progetto politico che abbia la forza e la capacità di far diventare per il "migrante" un progetto di vita mobile, flessibile, mutevole. Temo che non basti un semplice, innocente, seppur sincero credo religioso per realizzare questa che ritengo sia destinata soltanto a rimanere una speranza e, purtroppo, anche una occasione di continuo conflitto.

Published on August 01, 2018 11:15

Le delizie della solitudine

Oggi ricorre il nome di Sant’Alfonso Maria De’ Liguori. Napoletano di Marianella dove nacque nel 1696, era un giurista e un buon musico in procinto di sposare una giovane facoltosa, quando entrò in seminario e si fece sacerdote. La Congregazione del Santissimo Redentore, fondata da lui a trentasei anni, fu molto osteggiata dal governo del tempo perchè tendeva a soccorrere la plebe contadina. Morì a Pagani nel 1797 espulso dal suo stesso ordine. Fu un teologo molto conciliante, combattè atei e rigoristi con l’arma della tolleranza. Il brano che segue, letto nella nostra epoca dei social, fa riflettere e pensare sulla parola chiave del tema proposto: la solitudine.

“I mondani che sono avvezzi a divertirsi nelle conversazioni, ne' conviti e ne' giuochi, credono che nella solitudine, ove non sono tali spassi, si patisca un tedio insoffribile; e così veramente accade a coloro che tengono la coscienza imbrattata di peccati perché quando essi stanno occupati negli affari del mondo, non pensano alle cose dell'anima; ma quando stanno disoccupati, in quella solitudine, dove non van cercando Dio, subito si affacciano loro i rimorsi della coscienza, e così nella solitudine non trovan quiete, ma tedio e pena. Ma datemi una persona che vada cercando Dio; ella nella solitudine non vi troverà tedio, ma contento e gioia: ce ne assicura il Savio: “Non enim habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium”. No che non apporta amarezza né tedio il conversare con Dio, ma allegrezza e pace.

Il venerabile cardinal Bellarmino nel tempo delle villeggiature, in cui gli altri cardinali andavano a divertirsi nelle ville, egli se ne andava in una casa solitaria a fare gli esercizj per un mese, e dicea che quella era la sua villeggiatura, ed ivi certamente ritrovava più delizie il suo spirito, che gli altri in tutti i loro spassi. S. Carlo Borromeo due volte l'anno faceva gli esercizj, ed in quelli trovava il suo paradiso, e mentre stava facendo in un anno questi esercizj sul monte di Varallo, gli venne l'ultima infermità che lo condusse alla morte. Così appunto dicea s. Girolamo, che la solitudine era il suo paradiso che trovava in questa terra: “Solitudo mihi paradisus est”.

Ma qual contento, dirà taluno, può trovare una persona stando sola e non avendo con chi discorrere? No, risponde s. Bernardo, non è solo nella solitudine colui, che in quella va cercando Dio; perché ivi Dio stesso l'accompagna e lo tiene più contento che se avesse la compagnia dei primi principi della terra. Io, scrive il s. abate, non era meno solo che quando stava solo: “Numquam minus solus, quam cum solus”. Il profeta Isaia descrive le dolcezze che Dio fa provare a chi va a cercarlo nella solitudine: “Consolabitur Dominus Sion, et consolabitur omnes ruinas eius; et ponet desertum eius quasi delicias, et solitudinem eius quasi hortum Domini. Gaudium et laetitia invenietur in ea, gratiarum actio et vox laudis”.

Il Signore sa ben consolare l'anima ritirata dal mondo: egli le compensa a mille doppj tutte le perdite che fa de' piaceri mondani; le fa diventare la solitudine un giardino di delizie, ove ella trova una pace che sazia, non essendovi colà tumulto di mondo, mentre solo trovansi ivi ringraziamenti e lodi a quel Dio che così l'accarezza. Se altro contento non vi fosse nella solitudine, che il contento di conoscere le verità eterne, questo solo basterebbe a farla sommamente desiderare. Le verità divine son quelle che conosciute saziano l'anima, e non già le vanità mondane che sono tutte bugie ed inganni. Or questo appunto è quel gran piacere che si trova negli esercizj fatti in silenzio: ivi con chiaro lume si conoscono le massime cristiane, il peso dell'eternità, la bruttezza del peccato, il valore della grazia, l'amore che Dio ci porta, la vanità dei beni di terra, la pazzia di coloro che per acquistarli perdono i beni eterni e si acquistano un'eternità di pene.”

Alfonso Maria De' Liguori: Lettere sull'utilità degli esercizi spirituali, in Sermoni e commenti evangelici, Istituto Editoriale Italiano, Milano 1925

P.S. Per le citazioni in latino fatevi aiutare dai tanti amici latinisti presenti in rete ed in particolare dal prof. Alberto Mirabella al quale questo post è dedicato.

Published on August 01, 2018 03:00

July 31, 2018

Essere "in tutto" e "al di sopra di tutto"

Il tedesco Friedrich Hölderlin (1770.1843) è certamente il più profondo lirico d'Europa tra Sette e Ottocento. La sua poesia, nutrita di ambizioni teoretiche di rara complessità, lascia ammirati per la tensione verso il Divino, che tutta la pervade e di continuo la trasfigura. Non si può che restare commossi davanti al doloroso destino di un uomo insidiato per oltre trenta anni dalla follia. Oltre alle liriche raccolte in questa edizione dei Meridiani di Mondadori, Hoelderlin scrisse il romanzo epistolare "Iperione". L'anno seguente ne offrì un frammento sulla rivista "Thalia", animata da Schiller, con la premessa che qui trascrivo nella sua interezza.

"Vi sono due ideali della nostra esistenza: una condizione di estrema semplicità, in cui i nostri bisogni si accordano con se stessi, con le nostre forze, con tutto ciò con cui ci troviamo in relazione, grazie alla pura e semplice organizzazione della natura, senza nostro intervento; e una condizione di estrema cultura, in cui la stessa cosa avverrebbe in virtù di bisogni e di forze infinitamente moltiplicati e rafforzati, attraverso l'organizzazione che noi stessi siamo in grado di darci. L'orbita eccentrica che l'uomo percorre, nella generalità e come singolo, da un punto (di più o meno pura semplicità) all'altro (di più o meno perfetta cultura) appare, nelle sue direzioni essenziali, sempre la stessa (....) L'uomo vorrebbe essere in tutto e al di sopra di tutto. E, il motto inciso sulla tomba di Loyola, Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo, è atto a significare, tanto il lato pericoloso dell'uomo, che tutto brama e tutto sottomette, quanto la condizione più alta e più bella che può raggiungere. In che senso esso debba valere per ciascuno, dev'essere deciso dal suo libero volere."

Friedrich Hölderlin in "Grande Antologia Filosofica, vol. XVI, il Pensiero moderno, trad. di V. Mathieu, Marzorati, Milano, 1965

Published on July 31, 2018 12:34

Anche i dinosauri sanno ridere di se stessi

Tommaso Moro era noto per il suo senso dell’umorismo. Era un suo tratto caratteriale, oltre che un metodo: «Mi si rimprovera di mescolare battute, facezie e parole scherzose con i temi più seri. Credo che si possa dire la verità ridendo. Di certo si addice meglio al laico, quale io sono, trasmettere il proprio pensiero in modo allegro e brioso, piuttosto che in modo serio e solenne, come fanno i predicatori».

Tommaso Moro era noto per il suo senso dell’umorismo. Era un suo tratto caratteriale, oltre che un metodo: «Mi si rimprovera di mescolare battute, facezie e parole scherzose con i temi più seri. Credo che si possa dire la verità ridendo. Di certo si addice meglio al laico, quale io sono, trasmettere il proprio pensiero in modo allegro e brioso, piuttosto che in modo serio e solenne, come fanno i predicatori».

Il suo umorismo era espressione di una gioia profonda alimentata dalla fede. Mentre saliva sul patibolo, chiese all’ufficiale che lo accompagnava: «per quanto riguarda la discesa, lasciami fare da solo». Poi consigliò al boia di mirare bene perché aveva il collo un po’ corto, e una volta messa la testa sul ceppo, disse ancora scherzando di preservare la barba che gli era cresciuta durante la sua prigionia nella torre di Londra: «Essa non ha tradito, quindi non deve essere tagliata».

Non c'è che dire: "Beati quelli che sanno ridere di se stessi perchè non finiranno mai di divertirsi". Una frase a lui attribuita. Con il tempo ho imparato a seguire questo consiglio. Va ricordato che Tommaso Moro, l'uomo che tra le altre cose inventò la parola "utopia", l'hanno fatto beato e poi santo. Chissà quanto si starà divertendo nell'altra vita, con la sua testa tagliata, magari sotto il braccio. Una testa che ha una storia che merita di essere raccontata. Essa venne, infatti, esposta su una picca alla Torre di Londra. La figlia la recuperò, corrompendo un guardiano e la custodì per molto tempo. Per questo fu anche imprigionata.

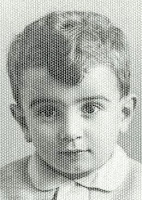

Teste come queste hanno fatto la storia. Non è il caso delle altre due che corredano questo post che pure hanno una loro storia. Si tratta soltanto di autoironia e di saper ridere di se stessi. Non è detto poi che, chi si considera un dinosauro, non sappia ridere e sorridere. Ma non voglio essere troppo serioso, anche se è in gioco la mia persona. Questo volto di bambino qui di seguito sono io.

Non ricordo assolutamente nulla di questa foto. Penso che dovessi avere non più di un paio di anni. Mi sono "ritagliato" la testa per metterla a confronto con l'altra. Non quella di Tommaso Moro che ho conosciuto soltanto a scuola. Vi lascio immaginare il vestitino che indossavo. Bianco, forse beige o color crema, pantaloncini corti, calzini arrotolati, scarpette dalla punta consunta che segnalano l'irrequietezza del tempo, seduto su uno dei scanni dei fotografi di un tempo chiamati "puff", il "cocco" in fronte, i piedini incrociati. Il fotografo dovette lavorarci un bel pò insieme a mia mamma prima di scattare questa immagine. Ecco chi ero circa ottanta anni fa.

Ma se mi chiedete cosa pensavo vi direi una bugia. Solo Dio sapeva quello che poi sarei stato. Ora sto qui soltanto a mettere insieme i pezzi del mio vissuto. Non sono in grado di dire nemmeno quando, dove e perchè venne fatta la foto. Mio padre e mia madre potrebbero dirlo, non ho ormai loro notizie da tempo. In attesa di rivederli, prima o poi dovrà accadere di rincontrarci. Essi sanno e ricordano tutto.

Forse era Pozzuoli, Tramonti, Sarno o Napoli, ma questo conta poco. Tutta una serie di risposte a questi interrogativi si scatena, man mano che scorrono davanti ai miei occhi le scene e gli eventi del tempo passato. Tempo perduto? Non so. Penso sia inutile fare questa ricerca. Chi avrebbe mai saputo/potuto immaginare che a distanza di diversi decenni, l'altro giorno, mi sarei ritagliato l'altra immagine presa in una improvvisa ed inaspettata serie di selfie fatti in un momento di gioco?

Chi sono io oggi? Chi sono stato? Cosa sono diventato? I soliti brutali interrogativi con quel finale diabolico "perchè?" Insomma, alla ricerca del senso, sfidando il ridicolo con una smorfia che caratterizza il mio volto. Come per dire alla Pirandello: "Ma non è una cosa seria". Alla tua età poi. Ma è proprio ora che ho scoperto l’autoironia. Una qualità troppo spesso sottovalutata, che ha invece funzioni estremamente positive nella nostra comunicazione e nelle relazioni con gli altri.

Sui social è più facile riuscire a prendersi in giro, ma non sempre le ripercussioni sono felici, il saper ridere di sé sia sul Web che nella vita reale è quasi un'arte. L’esigenza di essere veloci e accattivanti allo stesso tempo induce allo scherzo, che, tuttavia, è per lo più uno scherzare su se stessi. Ma, ancora una volta, non tutti lo sanno fare. Ma che cos’è, realmente, l’autoironia? E a cosa serve? Per definizione è la capacità di ridere di se stessi, ed è una qualità innata nella nostra personalità. Eppure la si può anche acquisire nel tempo, una volta che ci si rende veramente conto di quanti siano i vantaggi del poter prendere in giro non solo gli altri, ma prima di tutto se stessi.

“Beato chi sa ridere di se stesso, perché non finirà mai di divertirsi”, diceva Sant’Agostino. E continuò Herman Hesse: “Ogni sublime umorismo comincia con la rinuncia dell’uomo a prendere sul serio la propria persona”Psicologicamente, l’autoironia comporta diverse riflessioni. Innanzitutto, è da sottolineare il carattere di leggerezza che il ridere di sé comporta. È una leggerezza del tutto sana, non ha niente a che fare con la superficialità. È capace, infatti, di creare un dialogo tra le persone, di reciproco agio, perfino di maggior intimità. Di fronte a qualcuno capace di prendere in giro i propri limiti, siamo portati di fatto a fare altrettanto: a svelare i nostri difetti e a raccontare le nostre esperienze con l’intento di compartecipare alla vita altrui.

Si accorciano le distanze, quindi, e non solo. Si instaura un confronto maggiormente improntato alla reciproca stima. Non cercare di dimostrarsi perfetti consente al nostro interlocutore di “abbassare la guardia” e fidarsi di più. Fidarsi a raccontare le personali imperfezioni. Imperfezioni che, a questo livello di vicinanza emotiva, si ridimensionano. Smettono di essere veri e propri difetti. Si smussano le critiche altrui e, soprattutto, siamo in grado di interpretarle ora come osservazioni da ascoltare e da accettare per poterci migliorare.

Un’altro aspetto molto importante dell’autoironia diventa quello di ritrovare coraggio e fiducia in se stessi. Prendersi in giro da soli è psicologicamente la prima arma che abbiamo per sfuggire alla timidezza o al senso di vergogna, soprattutto quando ci si sente insicuri e l’autostima traballa. E’ anticipare, infatti, qualsiasi giudizio altrui ci possa venire poi posto, mostrandoci consapevoli di noi fino a giungere perfino ad azzittire queste critiche.

Giudizi e disapprovazione spesso sono dettati da emozioni di invidia, di gelosia, di superbia: sapersi porre in ridere annulla immediatamente il carattere eccessivamente competitivo della relazione e, anzi, spesso tramuta il “nemico” in un complice. Senza imbarazzi e sentimenti di inadeguatezza, con molta più simpatia reciproca.

Quella vergogna e bassa autostima iniziale si tramuta con estrema facilità in sicurezza personale e maturità. Sono solo le persone più intelligenti quelle che scelgono l’utoironia, tant’è che spesso questa è proprio una delle qualità vincenti per un Leader. Viene dominato l’ego e l’autorità sterile di una persona, che diventa capace di giocare con sé e con gli altri sviluppando una forte empatia. Esattamente quella virtù, l’empatia, che sta alla base del carattere vincente della leadership: autorevolezza e continuo confronto con opinioni ed emozioni altrui.

Sono, dunque, solo le persone forti a saper ridere di sé? Sì, certo, anche se ironici si può diventarlo. Perché riuscire a fare autoironia significa aver maturato coscienza e consapevolezza della propria personalità, inclusa ogni fragilità. Saper guardare indietro, pensando ad eventi vissuti nella dimensione del tempo, e saperli misurare con quello attuale, significa riviverli in una luce del tutto diversa, se non opposta. L'elemento che si credeva tragico si trasforma quasi in comico. Ci vien da sorridere se non proprio ridere.

Ridere fa bene al corpo, e non è uno scherzo. Oltre ad essere il miglior collante per le relazioni umane, lo è anche con la relazione che ognuno di noi deve avere con se stessi. A livello fisiologico, il riso/sorriso è un’espressione del tutto incontrollabile, ed è auspicabile che sorga e nasca per rivedere occasioni di rabbia o di ira, di conflitto e di contrasto.

Un comportamento del genere esprime genuinità, soprattutto si rivela il miglior antidepressivo naturale. Ridendo aumentano le endorfine e, in particolar modo, la dopamina, ovvero l’ormone del benessere che agisce da vero e proprio antidolorifico. Si innalza la soglia del dolore fisico perché le contratture muscolari inconsce – dovute principalmente ad una somatizzazione dello stress – si rilasciano. Potremmo dire che "si ritrova il tempo perduto".

Ho letto che alcuni studi sulla risata di un solo minuto, una risata autentica, equivale a ben 45 minuti di massaggi rilassanti su tutti i muscoli dell’organismo. A livello cardiaco, poi, avviene un subitaneo aumento delle pulsazioni: ne consegue una maggior ossigenazione del sangue e un innalzamento vero e proprio delle difese immunitarie. Ridere di sé, insomma, non solo crea empatia, simpatia, sicurezza in se stessi, ma è un vero e proprio toccasana per il nostro sistema immunitario.

Ma come si fa a diventare autoironici? Occorre spezzare la rigidità del pensiero logico deduttivo, quello che pare il più coerente e ragionevole perché va in genere verso il senso comune. Provare ad andare controcorrente, mettendo in moto il Pensiero Laterale. Quello che spiazza, stupisce, ferma il flusso dell’attenzione proprio perché va in senso contrario. E appare irriverente, proprio come il saper ridere di sé. Non perdere mai di vista quelle fatidiche domande chi-cosa-quando-dove-perchè rivolte prima a se stessi e poi alla realtà che ci circonda. Facendole, si scopriranno sempre risposte diverse. Ci sarà soltanto da riderci su. Senza riuscire mai a capire il "perchè" ...

Published on July 31, 2018 06:30

July 29, 2018

Il "sapore" dei libri

Non posso non fare mio questo pensiero ricavato dal "breviario" domenicale di Gianfranco Ravasi, erudito bibliofilo ed eminente cardinale, che pubblica ormai da anni sul supplemento domenicale de "Il Sole 24 Ore". Il "sapore" dei libri. Libri al làudano, libri al sugo di mota oppure libri incisi sul basalto. Un pensiero del grande ed indimenticabile Giovanni Papini. Una modesta testimonianza e conferma di quello che questo blogger scrive su questo altrettanto modesto blog ormai ha più di un decennio.

Tutto ciò che leggo sui libri, quello che mi passa per la mente, tutto quanto riesco a pensare nella mia sempre più crescente ignoranza, con il passare degli anni, sin da quelli ormai lontani di quando imparai a leggere e scrivere nella piccola tipografia paterna. Cerco di riassumerlo e riproporlo in un post breve o lungo, dopo la lettura di un libro o di una notizia, un evento o avvenimento. In breve, cercare di pensare andando oltre le parole, partendo da una parola e ad essa ritornare. I libri ormai, lo dice chiaramente anche il cardinale, sono tanti ed anche troppi. Mamma mia, ricordo che già tremila anni fa lo diceva qualcuno che conosciamo tutti molto bene:

"Qoèlet cercò di trovare pregevoli detti e scrisse con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di autori: esse sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, bada bene: i libri si moltiplicano senza fine ma il molto studio affatica il corpo."

Tutto vero e sembra che niente di nuovo ci sia sotto il sole. Un sole di fine luglio, principi di agosto. Tempo di vacanze e di letture. Stamattina sugli scaffali dell'edicola libreria al corso sul lungomare, le offerte di libri da parte di diverse case editrici erano accattivanti. Scegli due, ne paghi uno. Classici o moderni, gialli o rosa, per adulti o per bambini, l'invito a leggere viene continuamente rinnovato, nella speranza che sotto l'ombrellone si trovi il tempo e lo spazio per leggere. Ci credo poco.

Papini scriveva al suo tempo di libri al "làudano". Non sapevo fino ad oggi cosa fosse. Ho saputo poi che il làudano, dal lat. umanistico (di Paracelso) "laudanum", forse alteraz. di ladanum, in farmacologia è un "preparato di oppio con soluzione idroalcolica e aromatizzanti varî, un liquido bruno contenente morfina e altri alcaloidi, dotato delle proprietà antispastiche e antidolorifiche dell’oppio". Ecco, credo che oggi ben altre siano le letture cartacee o digitali alle quali si dedica la gente. Il "sapore" dei libri di oggi non è più quello del Qoelet. Sapore di sale, sapore di mare ...

Published on July 29, 2018 08:26

July 28, 2018

Il diavolo non esiste. L'ha detto lui stesso a Salvini

Strumentalizzare anche il diavolo è proprio della politica e quindi della vita. Per diavolo si intende, ovviamente, il "male", quella calamità che da sempre condiziona la vita di tutti gli uomini.

Strumentalizzare anche il diavolo è proprio della politica e quindi della vita. Per diavolo si intende, ovviamente, il "male", quella calamità che da sempre condiziona la vita di tutti gli uomini.

Chiamatelo come volete, il diavolo ha assunto nel corso dei secoli molti nomi, tanti, troppi, in tutte le lingue, le culture e le civiltà. Ha suscitato un certo scalpore, oltre che una violenta polemica, l'accostamento che è stato fatto in questi giorni con l'uomo politico in questo momento Ministro degli Interni e Vice Presidente del Consiglio, il segretario leghista Matteo Salvini.

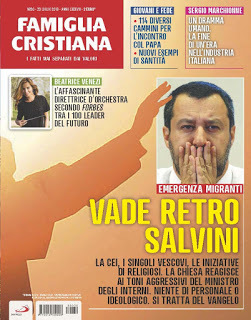

Il settimanale "Famiglia Cristiana" l'ha associato niente di meno che a Satana per le sue idee e la sua politica nei confronti dell'immigrazione. "Vade Retro Salvini" suona più di un anatema. Il settimanale cattolico ha usato questa espressione come una clava nei confronti dell'uomo politico. "Niente di personale o ideologico", hanno spiegato in perfetto stile confessionale ipocrita. "Si tratta del Vangelo", hanno aggiunto, mettendo le mani avanti. La sostanza resta sempre la stessa: strumentalizzazione politica, ideologica, religiosa ed anche giornalistica.

Proprio in questa luce intendo affrontare il problema, da bibliomane quale mi ritengo essere, ricordando alcune delle tantissime "presenze" di scritture diaboliche, per così dire, che si incontrano nei libri. La Rete mi aiuta a seguirne le tracce, anche se è facile smarrirsi, più di quanto non lo fosse nella "selva" dantesca. Forse addirittura, come ho letto da qualche parte, la Rete e Internet sono entrambi luoghi infernali, popolati appunto da "diavoli". Questi siamo noi.

L'idea più intelligente che il diavolo potesse avere è stata quella di far dire a un poeta come Charles Baudelaire, che lui, il diavolo, non esiste. Tanto per iniziare ad ingannare gli uomini. Fu solo un semplice trucco a cui in molti credono ancora. Proprio su questa idea, l'inganno continua. Inizio da quell'opera che ritengo fondamentale per comprendere la vera essenza di questa entità non soltanto misteriosa per la sua fama, combattuta, ed anche in molti casi esaltata. In questa prima citazione letteraria il diavolo non porta questo nome, ma quello che lo qualifica in maniera totale: l'Anticristo.

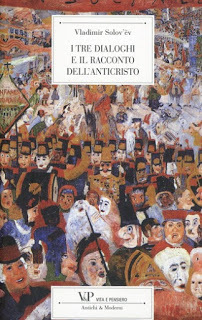

"I Tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo" sono l’opera 'ultima' di Solov’ëv, l’apice e forse la ritrattazione di tutta la sua precedente riflessione. In queste pagine, scritte poco prima della morte, la fiducia nella storia viene sostituita da una più drammatica interpretazione del divenire terreno. Se nei "Tre dialoghi" il bersaglio polemico di Solov’ëv è costituito soprattutto dal cristianesimo mutilo di Tolstoj, il "Racconto dell’Anticristo" è un testo che continua a inquietare per la chiaroveggenza con cui ci rivela il volto – o, meglio, uno dei volti – dell’Anticristo nell’epoca moderna. Il suo Anticristo irrompe in una storia umana desacralizzata, svuotata di orizzonti trascendenti, agendo nel vuoto, in una frammentazione orizzontale di religioni, culture, popoli, accogliendo ogni aspetto del reale ma spogliandolo al tempo stesso del suo significato essenziale. In questo senso l’Anticristo di Solov’ëv, portatore di un’ideologia conciliatrice, ‘inclusiva’, capace di una quasi infinita capacità di allontanamento dalla Verità, appare particolarmente attuale e minaccioso oggi, nell’odierno deserto del senso e dei valori.

"I Tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo" sono l’opera 'ultima' di Solov’ëv, l’apice e forse la ritrattazione di tutta la sua precedente riflessione. In queste pagine, scritte poco prima della morte, la fiducia nella storia viene sostituita da una più drammatica interpretazione del divenire terreno. Se nei "Tre dialoghi" il bersaglio polemico di Solov’ëv è costituito soprattutto dal cristianesimo mutilo di Tolstoj, il "Racconto dell’Anticristo" è un testo che continua a inquietare per la chiaroveggenza con cui ci rivela il volto – o, meglio, uno dei volti – dell’Anticristo nell’epoca moderna. Il suo Anticristo irrompe in una storia umana desacralizzata, svuotata di orizzonti trascendenti, agendo nel vuoto, in una frammentazione orizzontale di religioni, culture, popoli, accogliendo ogni aspetto del reale ma spogliandolo al tempo stesso del suo significato essenziale. In questo senso l’Anticristo di Solov’ëv, portatore di un’ideologia conciliatrice, ‘inclusiva’, capace di una quasi infinita capacità di allontanamento dalla Verità, appare particolarmente attuale e minaccioso oggi, nell’odierno deserto del senso e dei valori. Vladimir Solov’ëv (1853-1900) è forse l’espressione più universale del pensiero russo moderno. Critico nei confronti del razionalismo occidentale, rimase però sempre estraneo a ogni esclusivismo nazionale. La sua opera deve invece essere considerata un immane tentativo di sintesi, fondata sul concetto di «unitotalità» del reale. Una sintesi religiosa in primo luogo – e Solov’ëv costituisce in effetti una pietra miliare dell’ecumenismo cristiano – ma strettamente collegata a un ideale di concreta trasformazione della realtà terrena. Qui al link il testo integrale.

Nell'Inferno di Dante Alighieri il diavolo ha il nome di Lucifero, che significa, niente di meno "portatore di luce". Un "anticristo" portatore di luce. È Virgilio a raccontare a Dante la storia della "creatura ch’ebbe il bel sembiante". Il grandioso mito cosmico, di origine aristotelico-averroistica, vuole che in origine le terre emerse si trovassero nell’emisfero australe, più nobile perché più vicino all’Empireo.

Nell'Inferno di Dante Alighieri il diavolo ha il nome di Lucifero, che significa, niente di meno "portatore di luce". Un "anticristo" portatore di luce. È Virgilio a raccontare a Dante la storia della "creatura ch’ebbe il bel sembiante". Il grandioso mito cosmico, di origine aristotelico-averroistica, vuole che in origine le terre emerse si trovassero nell’emisfero australe, più nobile perché più vicino all’Empireo. Lucifero, il più fulgido tra gli angeli, il più glorioso e vicino a Dio, aspirava orgogliosamente ad essere al pari di Dio e per tale peccato di superbia, primo di tutti i tradimenti, fu scagliato a testa in giù verso la terra; essa, spaventata, inorridita, si ritrasse da lui, rifugiandosi sotto le acque, scambiandosi di posto con esse e andando a occupare l’emisfero boreale.

Lucifero si trova così confitto nel punto "al qual si traggon d’ogne parte i pesi", il centro della terra, che, secondo la dottrina aristotelico-tolemaica, era anche centro dell’universo e della gravitazione universale. È anche il punto più lontano da Dio, che costituisce la punta del cono infernale immaginato da Dante. La caduta di Lucifero, inoltre, presenta somiglianze con quella di Fetonte, più volte citato da Dante: entrambi esseri luminosi, entrambi caratterizzati dall’ambizione di puntare troppo in altro, entrambi, infine, scagliati sulla terra da un dio adirato dal loro peccato.

"Che importa se il campo è perduto? Non tutto / è perduto; la volontà indomabile, il disegno / della vendetta, l’odio immortale e il coraggio / di non sottomettersi mai, di non cedere: che altro / significa non essere sconfitti?" (J.Milton, “Paradiso Perduto”, Libro I, vv. 105-109)

"Che importa se il campo è perduto? Non tutto / è perduto; la volontà indomabile, il disegno / della vendetta, l’odio immortale e il coraggio / di non sottomettersi mai, di non cedere: che altro / significa non essere sconfitti?" (J.Milton, “Paradiso Perduto”, Libro I, vv. 105-109)Leggere il “Paradiso perduto” di John Milton (1608-1674) finire tra le braccia di Satana, essere avvolti dai versi del poeta che ci cullano verso la completa sottomissione alla causa del personaggio Satana. Il “Paradiso perduto” non è semplice. E’ un poema epico in versi sciolti del poeta, pubblicato nel 1667, che narra della caduta dell’uomo nella tentazione di Satana, dopo che il demone è stato cacciato dal Paradiso per aver tentato di usurpare il trono divino. Proprio da qui ha inizio l’opera. Satana e la sua gang di demoni si rianimano dopo essere stati gettati da Dio all’Inferno e, sebbene alcuni dei suoi alleati siano dubbiosi, Satana riesce a convincerli a compiere una nuova azione, questa volta di vendetta nei confronti di Dio, colpendo la creatura che ha fatto a sua immagine e somiglianza: l’uomo. Non è solo pura vendetta e desiderio di rivalsa: è l’eterna lotta tra fede e conoscenza. E’ questo a rendere Satana uno dei "villain" più affascinanti della letteratura mondiale, perché è lui stesso a dirlo:

"La mente è il proprio luogo, / e può in sé fare un cielo dell’inferno, un inferno del cielo. / Che cosa importa dove, se rimango me stesso; e che altro / dovrei essere allora se non tutto, e inferiore soltanto / a lui che il tuono ha reso il più potente? / […] meglio regnare all’inferno che servire in cielo." (Libro I, vv. 253-257 e 263)

"Perché chi mai vorrebbe veramente perdere, malgrado sia ricolmo di tanta angoscia, questo suo essere intellettuale, i pensieri / liberi di vagare per l’eternità, e piuttosto morire inghiottito / nel vasto grembro dell’increata Notte, perduto, / privato dei sensi e del moto?" (Libro I, vv. 146-151)

Nei primi libri del poema Satana è l’eroe classico: forte, possente, orgoglioso, impossibile da scalfire. Ma come tutti gli eroi classici ha anche lui una debolezza: il desiderio di vendetta. Questo mix di elementi contribuiscono a rendere il Satana di Milton a dir poco irresistibile. A compiere la quadratura del personaggio è la sua scelta di perseguire la via della conoscenza, della mente, dell’intelligenza e questo lo contrappone da sempre a Dio, il cui potere deriva invece dalla Fede:

"che finalmente si possa fargli intendere / almeno questo: che chi ha prevalso sul proprio nemico / soltanto con la forza, lo ha vinto soltanto a metà." (Libro I, vv. 647-649)

Scienza e religione sono da sempre in perenne conflitto, perché se la prima presuppone l’uso della ragione, nella religione entra in gioco la fede nel divino, a dir poco impensabile nel mondo oggettivo della scienza. Un argomento a cui il filosofo Bertrand Russell (1872-1970) ha dedicato un intero volume, intitolato appunto “Scienza e Religione”, pubblicato nel 1935:

Scienza e religione sono da sempre in perenne conflitto, perché se la prima presuppone l’uso della ragione, nella religione entra in gioco la fede nel divino, a dir poco impensabile nel mondo oggettivo della scienza. Un argomento a cui il filosofo Bertrand Russell (1872-1970) ha dedicato un intero volume, intitolato appunto “Scienza e Religione”, pubblicato nel 1935:"Una fede religiosa si distingue da una teoria scientifica perché pretende di incarnare una verità eterna e assolutamente certa, mentre la scienza è sempre sperimentale, pronta ad ammettere presto o tardi la necessità di mutamenti alle sue attuali teorie, e consapevole che il suo metodo è logicamente incapace di portare a una dimostrazione completa e definitiva." (B.Russell, “Scienza e Religione”, p. 12)

Pubblicato nel 1935 in un'Europa attraversata dall'ascesa dei totalitarismi, "Scienza e religione" non è solo un importante testo di filosofia dedicato alla secolare lotta tra pensiero scientifico e autorità religiosa, ma rappresenta, oggi come allora, una preziosissima arma intellettuale contro l'oppressione generata dal pensiero unico di qualunque matrice, teologica o politica. I temi affrontati, gli strabilianti progressi della medicina, l'impatto culturale della rivoluzione copernicana, dell'evoluzionismo di Darwin e della psicologia scientifica, hanno rimodellato la nostra percezione del cosmo e di noi stessi in un contesto ormai privo di rassicuranti certezze sul destino e sul ruolo del genere umano. Di qui, l'inevitabile attacco da parte di chi fonda sulla verità rivelata il controllo e la produzione del sapere.

A Russell, tuttavia, non preme tanto l'esaltazione dei trionfi della scienza, quanto l'affermazione della costitutiva diversità tra l'approccio scientifico alla conoscenza e, più in generale, alla vita, e quello religioso. Per Russell, infatti, il valore della ricerca scientifica non si misura soltanto in base ai successi della tecnica, rispetto ai quali il lettore è invitato a usare la salutare arma della critica, ma è riconducibile a una scelta di fondo improntata alla libertà di indagine e al riconoscimento della potenziale fallibilità di ogni avventura umana. Una vera lotta tra le due fazioni, proprio come secoli di storia, di letteratura e lo stesso John Milton vogliono dimostrarci. Sta a noi scegliere quale delle due vie scegliere. Oppure non scegliere affatto, in barba a determinismi e confessioni varie.

E’ in nome della vendetta ma anche e soprattutto della conoscenza che Satana vuole corrompere Adamo ed Eva: l’uomo e la donna non conoscono altro che le delizie del Paradiso, sono come dei pesci rossi in un acquario, vivono senza problemi. Ma l’assenza di problemi, domande, questioni, può definirsi vita? Viva Milton, viva la conoscenza. “Better to reign in Hell, than serve in Heav’n.” - "Meglio regnare all'Inferno che servire in Cielo". Ecco la sua arroganza, quella dell'uomo.

Il "Faust" di Johann Wolfgang von Goethe è il protagonista di innumerevoli racconti, testi teatrali, opere e film, uno dei personaggi più celebri della cultura europea. La sua storia è narrata con molteplici varianti, ma generalmente appare come un erudito umanista votato a tutte le scienze, ma frustrato perché i libri non riescono a saziare la sua sete di conoscenza.

Il "Faust" di Johann Wolfgang von Goethe è il protagonista di innumerevoli racconti, testi teatrali, opere e film, uno dei personaggi più celebri della cultura europea. La sua storia è narrata con molteplici varianti, ma generalmente appare come un erudito umanista votato a tutte le scienze, ma frustrato perché i libri non riescono a saziare la sua sete di conoscenza. Perciò, per ottenere con i suoi propri mezzi tutti i saperi e piaceri del mondo, ricorre alla magia e invoca l’aiuto del sovrannaturale. Così, una notte crea un circolo magico e pronuncia un incantesimo grazie al quale gli appare Mefistofele, un angelo caduto al servizio di Lucifero.

Mefistofele propone a Faust un patto: potrà godere pienamente della vita per un certo numero di anni — nelle versioni più comuni, ventiquattro —, al termine dei quali dovrà rendere la sua anima a Lucifero e sarà condannato all’inferno. Faust accetta e sottoscrive il patto con il suo stesso sangue, convinto che neanche Mefistofele sarà capace di soddisfare i suoi desideri.

A partire da allora, consigliato dal maligno, il mago gode di tutte le comodità della vita, conosce amore e bellezza e viaggia nel tempo e nello spazio. Ma alla fine si rende conto della vanità di tutte le sue azioni e interroga il demonio sulla morte e la condanna all’inferno che lo attende, e che non potrà evitare. Nella versione scritta da Goethe, però, Dio interviene in extremis per salvarlo. Ma scopriamolo meglio questo personaggio leggendario, protagonista di innumerevoli racconti,testi teatrali, opere e film!

"Il Diavolo Innamorato" di Jacques Cazotte narra la storia di un diavolo che si innamora di un uomo e si traveste da donna per questo. La vicenda si svolge a Napoli nel 1700 durante la dominazione spagnola. Alvaro, un giovane capitano spagnolo delle guardie del re, in una serata di bevute, scommette con i suoi commilitoni di essere capace di vincere in una sfida persino il diavolo.

"Il Diavolo Innamorato" di Jacques Cazotte narra la storia di un diavolo che si innamora di un uomo e si traveste da donna per questo. La vicenda si svolge a Napoli nel 1700 durante la dominazione spagnola. Alvaro, un giovane capitano spagnolo delle guardie del re, in una serata di bevute, scommette con i suoi commilitoni di essere capace di vincere in una sfida persino il diavolo. Il diavolo coglierà l'occasione per impadronirsi dell'anima del giovane e, assumendo le sembianze corporee di una bellissima giovane, tenterà con ogni arte seduttrice di farlo cadere in tentazione carnale. In questa tenzone amorosa accade che la donna-diavolo senza volerlo si è innamorata e ora vuole sedurre il giovane per amore naturale. Dalla Spagna arriverà in aiuto del soldato indemoniato la sua cattolicissima madre che tenterà di salvare l'anima innamorata del figliolo.

La trama si svolge in un’atmosfera di evocazioni e scongiuri, di apparizioni e metamorfosi così misteriose da vanificare il confine fra il possibile e l’impossibile, il sogno e la realtà. L’incontro prodigioso fra Belzebù ed Alvaro, il protagonista che alcuni negromanti avrebbero voluto beffeggiare e ridurre a schiavo della loro volontà, avviene in una caverna. Di continuo il diavolo, senza farsi riconoscere, cambia aspetto. Dapprima fa la parte del servo per compiacere al suo padrone. Si muta poi in cammello, e da questi in cagnetta. E’ alla fine che prende l’aspetto di una suonatrice d’arpa in un salone di marmo screziato. Lei, oltre a suonare, canta e, innamorandosi di lui, l’accompagna nelle diverse peregrinazioni.

Nel corso della narrazione, tanto fluida quanto accattivante, un dialogo fra i due rivela l’identità effettiva della donna. Lei, chiamata Biondetta, gli svela le trame degli amici e, tessendo elogi per la determinazione da lui assunta nelle decisioni, lo informa della sua vera natura: “Io sono Silfide di origine, e una delle più illustri”. Poi apertamente, quasi come accadeva alle divinità pagane, gli confida il suo amore: “Mi è permesso prendere un corpo per associarmi a una persona dabbene: eccola, l’ho trovata”.

Avrebbe perduto, riducendosi allo stato di donna, le prerogative delle Silfidi, ma in cambio avrebbe amato per essere amata. Infine, gli dichiara una assoluta fedeltà: “Servirò il mio vincitore; lo istruirò riguardo alla sublimità del suo essere, di cui ignora le prerogative: sottometterà a noi, assieme agli elementi di cui non avrò più il comando, gli spiriti di tutte le sfere. E’ nato per essere il re del mondo, e io sarò la regina, la regina che lui adora”. Ad Alvaro sarebbe così spettato il dono del dominio della conoscenza a condizione che si fosse donato per sempre a lei, donna per sua scelta e assetata d’amore per lui.

Intrigante sia l’episodio in cui Alvaro si intrattiene a parlare con delle chiromanti per sapere dei suoi rapporti con lei, dei suoi timori, delle sue speranze sia il successivo giuoco delle metamorfosi. Spaventoso sogno quello di Alvaro, già strumento nelle mani dell’“avversario”? Chimere quelle generate nel suo cervello? L’epilogo, affidato alle convinzioni di Quebracuernos (in italiano dice la nota “don Rompicorna”) offre una inaspettata chiave di lettura. Ecco un brano del discorso di costui:

“E bisogna ammettere che, dall’epoca in cui questi grandi uomini hanno scritto, il nostro nemico ha prodigiosamente affinato il modo di condurre i suoi attacchi, approfittando dei sotterfugi che gli uomini di questo secolo impiegano a vicenda per corrompersi”.

Il diavolo di Cazotte non alimenta paure e nemmeno si mostra come tiranno. Egli è tentatore che vuole sedurre, ma anche corruttore che adopera strategie per facilitare il corso delle meschinità umane e che rinnova i suoi attacchi appena gli si dà l’occasione per farlo. Di piacevole lettura il testo. racconto di “desiderio”: carnale e di conoscenza non comune ai mortali.

Nei suoi famosi poetici "Fiori del Male" Charles Baudelaire canta le blasfeme "litanie di Satana":

Nei suoi famosi poetici "Fiori del Male" Charles Baudelaire canta le blasfeme "litanie di Satana": "Gloria e lode a te, Satana, nell’alto dei Cieli, ove regnasti, e nel profondo dell’Inferno, ove, vinto, sogni in silenzio! Fa’ che un giorno la mia anima riposi accanto a te sotto l’Albero della Scienza, quando sulla tua fronte, come nuovo Tempio, si spanderanno i rami!"

Si tratta di una presentazione intensa, oltraggiosa e incredibilmente sincera, che descrive in pochi versi il tema centrale del suo pensiero: il rinnegato. Satana è lo sconfitto, la vittima verso cui dovrebbero indirizzarsi i nostri cuori, gonfi di pianto per colui che è stato vinto in una lotta impari, marchiato a fuoco come “maligno” da Colui che è il suo Signore. L’uomo … creatura prediletta da Dio e da lui scelta al di sopra di tutte le altre, come dominatore e possessore del mondo … eppure il poeta va oltre, vede altro sotto la superficie ormai scheggiata dell’immagine del Prescelto divino.

L’uomo si avvicina a Dio solo esteriormente, nell’involucro menzognero, perché nei recessi dell’animo egli diviene compagno di sventure dello stesso diavolo. Entrambi hanno subìto l’allontanamento da ciò che amavano proprio da parte di Dio: è stato Lui ad aver cacciato satana negli abissi dell’inferno ed è sempre Lui che ha allontanato l’uomo dal paradiso terrestre. Baudelaire non si sofferma sulla colpa che può aver causato tutto questo, ma sulla noncuranza con cui Dio ha punito, causando sofferenza ad entrambi.

Non vi sono celebrazioni, non vi sono gridi di giubilo: le Litanie condensano l’ammirazione del poeta verso colui che di eroico non ha nulla. Baudelaire si scosta dalla tradizione romantica che vedeva il diavolo trionfare su Dio e occupare il posto che gli spetta. L’ammirazione è tutta rivolta verso le componenti antieroiche, e perciò indelebilmente umane, che la creatura rappresenta. Sconfitta, odio, desolazione e pietà per i vinti: ecco il satana baudelairiano. L’intero inno è costruito basandosi sulla struttura degli inni “Signore, pietà” e “Gloria in excelsis Deo”, parodizzando in maniera blasfema le preghiere di lode al Signore.

La vicinanza con il “signore del male” non viene vissuta come una condizione immodificabile dell’uomo. Al contrario, lo stesso Baudelaire sente oscillare il suo animo in un moto incessante che lo porta un po’ più vicino a Dio e successivamente al demonio, senza sosta o via di scampo. Entrambi rappresentano il desiderio supremo di elevazione o di abiezione a cui non possiamo sottrarci.

Il parallelo creato fra le due creature divine, uomo e diavolo, comporta una sorta di muto accordo, di fratellanza e consolazione reciproca. Sembra quasi che il poeta voglia dirci “il demone ti è amico, confidati con lui e ne trarrai giovamento”, ma senza malizia o intenzioni malevole. E così il diavolo diventa “taumaturgo di tutte le sofferenze umane”, rivolgendo il suo aiuto anche ai lebbrosi e ai reprobi. Il diavolo acquista importanza e Dio la perde. Il diavolo diventa onnisciente e confessore; il diavolo usurpa il trono divino e viene contemporaneamente eletto al posto di Dio, come un dittatore, il cui assolutismo si fonda sulla comprensione della miseria umana.

Chi conosce Mark Twain non si aspetterebbe da lui questo racconto scritto poco prima che morisse. Leggendolo ci si può rendere conto, dopo tutto quello da lui scritto e mai espresso, quanto in fondo disprezzasse l'uomo e la natura umana. Un breve romanzo favolistico e allegorico, privo di ogni traccia di vernacolo e di gergo, forte di una visione quasi dostoevskiana dell'universo quale gioco spietato.

Chi conosce Mark Twain non si aspetterebbe da lui questo racconto scritto poco prima che morisse. Leggendolo ci si può rendere conto, dopo tutto quello da lui scritto e mai espresso, quanto in fondo disprezzasse l'uomo e la natura umana. Un breve romanzo favolistico e allegorico, privo di ogni traccia di vernacolo e di gergo, forte di una visione quasi dostoevskiana dell'universo quale gioco spietato. Uno dei protagonisti è un angelo il cui nome è Satana, è una forza crudele che irride gli uomini e le loro miserie, senza però che da parte di Mark Twain vi sia alcuna implicazione metafisica. L'opera è l'espressione del materialismo sempre più convinto del grande scrittore americano, negli ultimi anni della sua esistenza. La cupa Austria in cui si svolge il romanzo nel 1590, è una disillusa proiezione del mondo contemporaneo, la cui fiducia, il cui ottimismo razionale lo scrittore mette radicalmente in discussione. Twain scrisse diverse versioni, ciascuna delle quali lasciata incompiuta, ma aventi tutte lo stesso protagonista, Satana, conosciuto anche come N. 44.

Quindi, Lo straniero misterioso, altri non è che un lavoro redazionale compiuto dal collaboratore di Mark Twain, Paine, e dal redattore della casa editrice Harper, Duneka, sui manoscritti originali, dopo la morte dello scrittore intitolati: "St. Petersburg Fragment, The Chronicle of Young Satan, Schoolhouse Hill e No. 44, the Mysterious Stranger."

La storia si apre ad Eseldorf, un piccolo e sereno villaggio dell’Austria centrale, isolato nella solitudine dei colli e delle foreste che lo circondano. Qui nel 1590, tre ragazzi, Theodor, Nikolaus e Seppi, incontrano un misterioso straniero, giovane, bello e affascinante di nome Satana che dal nulla riesce a realizzare tutti i desideri dei ragazzi: li intrattiene modellando con l’argilla uomini e donne in miniatura, e gli basta un soffio per accendere la pipa. Inoltre, sostiene di essere in grado di prevedere il futuro e informa il gruppo degli sfortunati eventi che presto accadranno a coloro che amano. I ragazzi non credono alle affermazioni di Satana, fino a quando una delle sue previsioni non si avvera.

I tre, impauriti, chiedono al giovane misterioso di intercedere per loro, ma Satana nella sua natura maligna non compie miracoli quanto cattiva misericordia, come ad esempio sostituire una morte lenta e dolorosa ad una immediata. Il libro si conclude con lo svanimento dello straniero dopo un monologo a sfondo religioso sull’esistenza di Dio: “Tutto quello che ti ho rivelato è vero. Non esiste alcun Dio, nessun universo, nessuna razza umana, nessuna vita terrena, né Paradiso, né Inferno. È tutto un sogno…un sogno grottesco e insensato. Non esiste nulla, tranne tu. E tu non sei altro che un pensiero…un pensiero incostante, un pensiero inutile, un pensiero senza casa, che vaga disperato tra vuote eternità!”.

A differenza degli altri suoi scritti, Mark Twain non utilizza il suo tipico linguaggio informale e pregno di slang americani come ne Le avventure di Tom Sawyer, ma al contrario adotta uno stile sofisticato e complesso a favore di una narrazione favolistica e allegorica. Protagonista indiscusso è Satana, una figura diversa da quella comunemente nota nella fede cristiana. È un emissario del caos ed è la voce della verità che giunge sulla terra per svelare ed apprendere tutta la crudeltà, l’ipocrisia, la vigliaccheria, la follia e la fragilità della mente umana, nonché la loro fede mal riposta.

Inoltre, voce narrante del racconto è Theodor che, nell’immaginario di Twain, incarna la difficoltà di vivere degli esseri umani in un mondo sopraffatto dal male. Personalmente, ho apprezzato questa storia da un lato per l’irrealtà dell’ambientazione e l’ingenuità dei ragazzi che sottolineano il mood surreale, paradossale e onirico della storia; dall’altro per il darwinismo pessimista di Twain, che vede l’uomo come un animale crudele che infligge dolore per puro e mero piacere. Un romanzo che fa riflettere sulla negatività della realtà umana utilizzando una visione quasi dostojevskiana dell’universo in cui l’uomo è in continuo conflitto tra purezza e peccato, tra caos e senso della vita.

"Il Maestro e Margherita" è un romanzo incompiuto dello scrittore e drammaturgo russo Michail Afanas'evic Bulgakov (1891-1940), pubblicato postumo nel 1966. Opera innovativa, di grande complessità strutturale. L'azione si svolge contemporaneamente su tre piani narrativi differenti che, intersecandosi, immergono il lettore in un caleidoscopio di prospettive e di registri eterogenei (tragico, drammatico, lirico, grottesco, comico, satirico); tutti piani che trovano un equilibrio apparentemente impossibile grazie all'impianto dal deciso forte taglio teatrale.

"Il Maestro e Margherita" è un romanzo incompiuto dello scrittore e drammaturgo russo Michail Afanas'evic Bulgakov (1891-1940), pubblicato postumo nel 1966. Opera innovativa, di grande complessità strutturale. L'azione si svolge contemporaneamente su tre piani narrativi differenti che, intersecandosi, immergono il lettore in un caleidoscopio di prospettive e di registri eterogenei (tragico, drammatico, lirico, grottesco, comico, satirico); tutti piani che trovano un equilibrio apparentemente impossibile grazie all'impianto dal deciso forte taglio teatrale.Una prima "linea" poggia sulla rappresentazione della vita sovietica negli anni Trenta. L'analisi è condotta con tratti che sono insieme realistici e sarcastici (attingendo in questo alla tradizione narrativa di costume dei cosiddetti "compagni di strada").

Qui ha luogo la tragica vicenda dell'anonimo Maestro, che è stato emarginato dalla Cultura ufficiale a causa di un suo ardito romanzo incentrato su Ponzio Pilato. Il Maestro è rinchiuso in un ospedale psichiatrico, e ha perduto la sua amata Margherita. In manicomio il Maestro incontra Ivan, mediocre poeta di regime, il quale però si rifiuta di scrivere altri versi: l'incontro col Demonio ha infatti sconvolto il sistema di certezze entro cui si muoveva e operava.

E qui ci si imbatte nella seconda "linea" del romanzo; la comparsa a Mosca del Diavolo, chiamato Voland (nome d'ispirazione goethiana), che si accinge a celebrare nella capitale un sabba infernale, coadiuvato da una teoria di assistenti e comprimari. Facendosi passare ora per spia, ora per professore di magia nera, ora per un guitto da varietà, Voland compie mille sortilegi, mandando a gambe all'aria le instabili categorie del razionale e del positivo.

Margherita accetta di prendere parte al Sabba: vestirà i panni della regina della cerimonia in cambio del ricongiungimento con l'amato Maestro, cui verrà restituito il suo manoscritto su Ponzio Pilato. Alle due "linee" accennate si aggiunge, mediante lo stratagemma del "racconto nel racconto" (ma anche sfruttando il tema del sogno e quello del manoscritto ritrovato), l'emblematica vicenda di Ieshua Hanozri (Gesù di Nazareth, in semita), dal momento del suo arresto e il successivo confronto con Ponzio Pilato fino alla crocifissione, e l'uccisione del delatore Giuda.

La vicenda è evocata in una dimensione decisamente laica, e viene imbastita tramite un gioco di dilatazioni e di ipotesi filologiche che fanno riderimento alla narrazione evangelica, aquella degli apocrifi, e a una vasta letteratura storico-scientifica. Il finale dell'opera è la parte nella quale maggiormente si avverte l'incompiutezza dell'elaborazione, ma segna anche il momento in cui i tre livelli di narrazione si ricompongono.

Voland, come promesso, ricongiunge Margherita al Maestro; poi, su richiesta di Gesù - che ha ripreso il suo posto nei cieli - dona loro la pace (ovvero: li avvelena entrambi, affinché riposino insieme per l'eternità), mentre Pilato riannoda col suo imputato d'un tempo le fila di un colloquio interrottosi duemila anni prima. Sparito Voland da Mosca, le autorità cercano di fare chiarezza sugli strani fenomeni che hanno avuto luogo, tramite operazioni di polizia che mettono in burletta, satirizzandole, le purghe staliniane degli anni Trenta. L'unico che resta pienamente consapevole di quel che è accaduto è il poeta (ormai ex poeta, in verità) Ivan Bezdomnij, che a ogni plenilunio sognerà nuovamente l'agghiacciante dramma di Jerusalem.

Opera di complessa architettura, ricchissima di invenzioni e densa di riferimenti culturali e filologici, "Il maestro e Margherita" è stato pressoché unanimemente riconosciuto come uno dei capolavori della letteratura russa del Novecento, e ha acceso in URSS un ampio e fecondo dibattito culturale. Il critico Kaverin ha osservato "Leggendo questo romanzo, ti viene da pensare che lo slancio degli anni Venti, determinato dalla presenza di uomini come Eizenstein nel cinema, Meierchold nel teatro, Sostakovic nella musica, Majakovskij e Pasternak in poesia, venga continuato da libri come "Il maestro e Margherita".

Che cosa succede alla piccola Regan, trasformatasi in un mostro blasfemo che urla oscenità e frasi sconnesse? Sua madre, la famosa diva del cinema Chris MacNeil, non riesce a capirlo. Né ci riescono i medici e gli psichiatri né la polizia. Forse solo un esorcista può dare una risposta. Ma la Chiesa impone cautela, esige prove, chiede tempo. Intanto la casa risuona di colpi, i mobili si spostano da soli, un uomo muore con il collo spezzato, il fragile corpo di Regan sembra cedere alla tempesta che lo sconquassa. E lo scontro tra l'uomo di Dio e gli spiriti del Male sembra ormai inevitabile.