Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 116

July 8, 2018

La sostenibile leggerezza del "Latino & Greco"

Qui di fianco potete vedere le copertine di due libri pubblicati di recente in Inghilterra che mi sono fatto arrivare da Amazon. Sono entrambi in inglese, la seconda lingua della famiglia di chi scrive ormai da oltre mezzo secolo. Non sono per me ma per Chiara, mia nipote, che ha appena concluso il triennio della Scuola Media.

Qui di fianco potete vedere le copertine di due libri pubblicati di recente in Inghilterra che mi sono fatto arrivare da Amazon. Sono entrambi in inglese, la seconda lingua della famiglia di chi scrive ormai da oltre mezzo secolo. Non sono per me ma per Chiara, mia nipote, che ha appena concluso il triennio della Scuola Media.

Non che in famiglia mancassero libri di questo tipo. Non si possono davvero contare quanti se ne sono accumulati nel corso degli anni nelle varie biblioteche di famiglia. Ne ricordo anche qualcuno stampato nella tipografia di famiglia. A questi si sono poi aggiunti quelli della famiglia della mamma di Chiara, a sua volta docente di studi classici, figlia di un "dinosauro" anche lui versato in questi studi. Ebbi la fortuna di averlo come compagno di banco oltre tre quarti di secolo fa in quella Scuola Media di Sarno, nella Valle dei Sarrasti, nei tempi difficili del dopoguerra. La scuola delle "cantinelle", i locali sotto il livello stradale dell'edificio costruito in epoca fascista.

"Nonno Pasquale" era il compagno di "Nonno Nino", lui giovane alunno, studioso e diligente arrivava da San Marzano in bici, io svogliato e insofferente da Via Fabricatore. Insomma, potrei dire che i classici, il latino e il greco, sono stati di casa, a casa mia e di mia nipote Chiara, ma non di suo "nonno Nino". Lei, alla sua età, è già fluente sia in francese che in inglese. Proprio in quest'ultima lingua, nel liceo bolognese che andrà a frequentare, dovrà affrontare lo studio della lingua latina in lingua inglese. Una intelligente sperimentazione che caratterizza la dinamicità di questi nostri tempi moderni e porta a confrontarmi non solo con le difficoltà dei miei tempi passati ma anche con le relative differenze.

Dei classici, questo blogger non fu capace di sopportare quella quanto mai insostenibile leggerezza delle due lingue, in quegli anni del successivo ginnasio. Un mondo del tutto diverso da quello di oggi. Eravamo agli inizi della seconda metà del secolo. Erano in arrivo cambiamenti, trasformazioni, mutazioni che si sarebbero rivelate epocali. L'unico "mezzo" del tempo che trasmetteva, decideva ed imponeva il "messaggio" era la radio. Da lì a qualche anno, ne sarebbero succeduti molti altri, trasformati sotto altre vesti, con diversi messaggi.

Ma nelle aule di quel ginnasio meridionale, queste due lingue erano ritenute "classiche", importanti, decisive ed esclusive per leggere quel mondo che si stava trasformando, continuando però a guardare indietro, piuttosto che avanti! Non riuscivo a capire perchè il greco, che era sì la lingua di Omero, di Socrate, Platone, Diogene, Plutarco, il latino quella di Plauto, Terenzio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Sant'Agostino e San Francesco erano più importanti del francese, dell'inglese, o di qualsiasi altra lingua viva che mi facesse capire come andavano le cose del mondo. Solo molti anni dopo, ho avuto la possibilità di comprendere che l'insegnamento di quelle lingue aveva un significato diverso. Quelle due lingue rimanevano per me qualcosa di incomprensibile. Nessun prof del tempo riusciva a farmi comprendere che dietro quelle regole, quella grammatica e quella sintassi, c'era un "ordine", una "disciplina", un "sistema" per cercare di "leggere" la realtà effettuale dell'esistenza. Questo era il "messaggio" che quei "media", il greco e il latino, trasmettevano.

"Il mezzo è il messaggio" avrebbe detto qualche anno più tardi Marshall McLuhan. Ma per me quei due "mezzi" erano soltanto strumenti di tortura. Nessuno riuscì a trasmettermi il "senso" oltre che il valore. Soltanto attraverso lo studio e la conoscenza di quella lingua, che non so bene per quale ragione avevo deciso di studiare, la lingua di Shakespeare, avrei capito. Chiamatela didattica, pedagogia, psicologia, linguistica comparata o quant'altro.

Passando attraverso lo studio della lingua e della cultura di lingua inglese ho potuto comprendere che sia la lingua latina che quella greca, con la loro grammatica e sintassi, sono strumenti e sistemi per "ingabbiare" la realtà oggettiva nel suo evolvere, sistemi precisi e definitivi per leggere ed esplorare le possibilità del divenire. Per ottenere tutto questo è necessario una forma personale di disciplina mentale e quindi intellettuale, l'uso della logica, della riflessione e dell'analisi. Il tutto indirizzato verso la ricerca della virtù del vivere e di un'auspicabile migliore sostenibilità dell'essere umani.

Published on July 08, 2018 03:00

July 7, 2018

Review: La storia della matita

La storia della matita by Peter Hanke

La storia della matita by Peter HankeMy rating: 5 of 5 stars

A lettura ultimata non posso che confermare quanto ha scritto Luca Doninelli che qui di seguito riproduco. Il mio giudizio lo esprimo con le cinque stelle e con le etichette. La matita ha una sua storia tutta importante nella logica di questo libro. Appunti e spunti, pensieri, illuminazioni, aforismi, citazioni, emozioni, sentimenti, ricordi, memorie, sogni, incubi e reminiscenze tutte segnate a matita sulla tela della memoria dello scrittore che lascia al lettore il compito di mettere tutto insieme ...

"Dopo un lungo periodo trascorso a leggere soprattutto sciocchezze, ecco finalmente il libro di un vero scrittore. Uno di quei libri che si leggono solo perché una pagina tira l'altra, un paragrafo tira l'altro, e non per qualche incantamento artificiale ma per la crudeltà di scrittura, per una onestà portata alla magnificenza, per la dolorosa intelligenza che non fa sconti nemmeno a una parola, una metafora.Ecco uno scrittore. E ripeto: finalmente. Giunge di nuovo sul mio tavolo, dopo tanto tempo, La storia della matita (tr. E. Picco, Guanda, pagg. 250, euro 19,00) di Peter Handke e lo leggo tutto, senza interruzioni, e anche quando mi è chiaro cosa scrivere nella recensione lo riapro, lo rileggo, e lo rileggerò anche dopo che queste righe saranno pubblicate. Lo terrò sul comodino, dove avrebbe dovuto trovarsi già.

Un libro di cui ogni scrittore dovrebbe leggere anche soltanto mezza pagina prima di mettersi a scrivere: «A ogni frase che ti passa per la testa domandati: Questo è veramente il mio linguaggio?» Scritto tra il 1976 e il 1980, pubblicato per la prima volta a Francoforte nel 1985 e in Italia nel 1992 - ci troviamo dunque di fronte a una ristampa, che però non è una vera ristampa, ma molto di più - questo capolavoro, il mio preferito tra tutti i libri di Handke, mostra anche nella successione delle date i segni di una cautela editoriale oggi ignota. Handke ha riflettuto prima di decidere di dare alle stampe questo diario di vita e di lavoro, di «io» e di «mondo», prima di trasformarlo in un libro: strana entità, oggi vittima della scontatezza senza pensiero che sembra conquistare come una macchia buia tutti i settori dell'attività umana.

Di fronte al tempo che incalza, di fronte alla Storia che galoppa, occorre prendere tempo, rallentare il passo, come diceva Sinjavskij. Perché? Perché per salvare (ossia conservare, mantenere) il mondo, o anche soltanto il pezzettino di mondo che ci è dato, è necessario fissarlo bene dentro di noi, quel mondo, coglierne con esattezza le forme, i colori, il suo sorgere totalmente gratuito in noi, e il suo permanere in questa gratuità da cui nasce la vera attrattiva. Solo a quel punto possiamo parlare di «realtà»: solo se rende possibile una «fuga verso il mistero».

«La bellezza è da me vissuta al contempo come arcana comparazione, ossia: con l'esperienza della bellezza si apre una possibilità di paragone, il cui secondo termine rimane però misterioso; vengo soltanto stimolato a comparare». Come si vede da questo magistrale frammento di intelligenza estetica, Handke non ne fa una questione di religione, ma di attenzione. Mai lasciarsi distrarre dalle parole, dai giri di frase, attenzione agli eccessi di «narrazione. Nessun racconto ha vera dignità se non contiene in sé la resa a ciò che è non-narrabile: un impulso, una reazione, un'associazione, insomma tutto ciò che si presenta così gratuito da apparire superfluo, e chiede allo scrittore non di renderlo illusoriamente fruibile al lettore, ma di isolarne, per così dire, la gratuità, talora la follia - come fa Joyce, sfidando l'illeggibilità per amore del lettore - affinché il lettore, anziché raccogliere informazioni irraggiungibili, possa guardare in sé ciò che a sua volta non è comunicabile, per riconoscervi quella stessa radice gratuita.

La riduzione del raccontare a «comunicazione», a «connessione», se non a «condivisione» è una delle grandi menzogne dell'epoca attuale, fonte di infiniti equivoci nei rapporti che intratteniamo con noi stessi, col nostro corpo e con gli altri. Il giusto bisogno - specialmente nell'epoca attuale, fatta di incontri spesso drammatici - di scambiarci le nostre storie, di aprirci, di sentirci partecipi l'uno dell'altro non deve farci dimenticare quello che Freud ci ha insegnato a proposito dell'altra parte di noi, quella che non si racconta, e che in questa (non)forma di non-racconto permane nel lavoro di chi è chiamato a raccontare il mondo, in primis gli scrittori. In Handke il racconto si sottomette all'attenzione, virtù suprema. La parola è un atto di duplice obbedienza: a sé da un lato, e dall'altro all'apparire esatto delle cose: la luna in un fondovalle, il movimento delle foglie percosse dalla pioggia, un moto sbieco dell'animo.

Principale nemico: il «saper-già». Leggo: «Non riesco a scrivere nulla, se la so più lunga, se cesso di essere una creatura umana». E più oltre: «Se io, in un campo qualsiasi, fossi un esperto, sarei perduto». Non si vuole, qui, salvaguardare romanticamente l'incertezza, la vaghezza, ma solo sottolineare il valore conoscitivo della letteratura, che si accende nel momento in cui una vicenda, un volto, una situazione concreta si legano al desiderio che le muove verso il mistero. Questo è l'umano.

«Non seppero riconoscere il proprio desiderio, quando questo finalmente si fece vivo in loro, perché fino allora lo avevano vissuto soltanto impagliato»: impagliato in un discorso, in una teoria, in una rete di pre-giudizi. Chi sa troppo, non impara più. Lo diceva Socrate, all'inizio della nostra civiltà oggi morente.

Per tutte queste cose, in un mondo che nulla ha più a che vedere con quello del 1985 o del 1993, sarebbe riduttivo considerare questa uscita come una banale ristampa. Sono le stesse parole, gli stessi pensieri, le stesse preoccupazioni di un grande scrittore prudente e riflessivo, che non ha mai sprecato una parola in vita sua. A cambiare sono i destinatari: abitatori e protagonisti del mondo di oggi, che a quel tempo erano bambini o dovevano ancora nascere. A cambiare è un'idea di editoria, di letteratura, di libro, forse di «uomo» che nessuno, in quegli anni, poteva immaginare.

Eppure, lette nel 2018, le parole sempre misurate di Peter Handke restano, oltre che una lettura affascinante, un punto di paragone vivo, utilissimo per misurare il tempo in cui viviamo: ciò che è cambiato, ciò che diamo per certo e non lo è, i passi falsi e gli inciampi di cui è piena non solo la vita di ogni giorno, ma anche la vita dei nostri quotidiani racconti."

(Luca Doninelli: "Arte, tanta bellezza e mistero. Ecco il vero scrittore: Handke" -Il Giornale -29 giugno 2018)

View all my reviews

Published on July 07, 2018 08:56

July 2, 2018

Il Paese dove si può essere "umani"

"Literature" è una rivista americana online di letteratura comparata. In uno dei suoi ultimi numeri ha pubblicato un breve articolo sul nostro Paese che merita di essere rilanciato. "L'Italia, il Paese dove si è "umani". Mentre in America è il posto per fare business, l'Italia è il Paese della Bellezza.

Vengono citati alcuni scrittori i quali si sono occupati del nostro modo di vivere e della qualità della nostra vita. Un Paese quello di Dante e Boccaccio dove, secondo molti, non si deve essere qualcuno, ma semplicemente essere ..." Samuel Johnson, il famoso saggista inglese scrisse nel settecento che "un uomo che non è stato in Italia è sempre consapevole della sua inferiorità per non avere potuto vedere quello che ci aspetta un uomo debba vedere".

Il nostro Giuseppe Verdi viene citato per avere detto che "Se si può avere visto l'universo, se si è visto l'Italia". “Thou Paradise of exiles, Italy!” si lascio scappare il poeta Percy Bysshe Shelley. "In America si deve essere qualcuno, in Italia si può semplicemente essere" scrisse il poeta Pietros Maneos.

Il filosofo anglo gallese Bertrand Russell ha detto che la primavera e il primo amore dovrebbero essere sufficienti per rendere felice la persona più triste al mondo". L'articolo della rivista si conclude con una frase del grande compositore italiano Ennio Morricone che ha detto: " Mi è stata offerta gratis una villa a Hollywood. Ho detto grazie ma preferisco l'Italia".

Published on July 02, 2018 06:17

June 30, 2018

Elogio della fretta

"Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di quanto non ne abbia già vissuto. Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad assaporarle con calma.

Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, procedure e regole interne, sapendo che non si combinerà niente. Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica, non sono cresciute. Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove sfilano persone gonfie di ego.

Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati. Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le persone non discutono di contenuti, a malapena dei titoli. Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli. Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta… Senza troppe caramelle nella confezione…

Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana. Che sappia sorridere dei propri errori. Che non si gonfi di vittorie. Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo. Che non sfugga alle proprie responsabilità. Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e l’onestà. L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta. Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone… Gente alla quale i duri colpi della vita, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi nell’anima.

Sì… ho fretta… di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare. Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono. Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora. Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai.

Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, che sappiano ridere dei propri errori e che non siano gonfiate dai propri trionfi e che si assumano le proprie responsabilità. Così si difende la dignità umana e si va verso della verità e onestà. È l’essenziale che fa valer la pena di vivere. Voglio circondarmi da persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima.

Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere con l’intensità che solo la maturità sa dare. Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti, molto più di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto e in pace con i miei cari e la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una."

(Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945). Mário de Andrade è stato un poeta, musicologo, critico letterario e narratore brasiliano, uno dei fondatori del modernismo brasiliano).

Published on June 30, 2018 07:08

June 29, 2018

L'insostenibile leggerezza del mito

Con una grafica semplice, spigliata e moderna, sei antichi miti greci rivivono in questo breve video. Dura solamente tre minuti, ma attraversa diversi millenni. Si capisce tutto senza che venga pronunciata una sola parola. Dal greco “mỳthos” ("parola, racconto"), “mito” è una narrazione di particolari gesta compiute da entità pseudo umane che possono essere dei, semidei, eroi e mostri.

Può offrire una spiegazione di fenomeni naturali, legittimare pratiche rituali o istituzioni sociali. Può rispondere alle grandi domande che gli uomini si pongono. Caratteristica essenziale è che esso si sia diffuso oralmente prima di essere scritto. Il mito si perpetua nella tradizione di diversi popoli e questo video lo dimostra.

I miti si occupano di argomenti importanti per l'esistenza delle comunità. Raccontando le origini del mondo, del popolo, delle singole istituzioni. Non intendono offrirne una spiegazione causale, bensì legittimarle e sanzionarle, proiettandole nel tempo con attività di esseri mitici come dei, eroi e antenati che forniscano le giustificazioni religiose e la garanzia di immutabilità.

Perciò il mito è funzionale alle forme di esistenza della comunità e nello stesso tempo fornisce i modelli dell'attività umana che segue le linee di condotta statuite, nel tempo delle origini, dagli esseri mitici. Raccontare miti è quindi un'attività religiosa affine al culto stesso, di cui a volte fa parte integrante

Ricordate Sisifo e le sue fatidiche fatiche? Nella mitologia greca, il più astuto dei mortali e uno dei più noti dannati dell'oltretomba, protagonista di varie vicende che ne pongono in evidenza la capacità di ordire trame e tranelli. Nell'Odissea Sisifo appare nell'oltretomba condannato a rotolare eternamente sulla china di una collina un macigno che, una volta spinto sulla cima, ricade sempre giù in basso. Di qui la locuzione “fatica di Sisifo” per indicare un'impresa che richiede grande sforzo senza alcun risultato.

Icaro fu il mitico figlio di Dedalo e di Naucrate, schiava di Minosse. Rinchiuso con il padre nel labirinto di Creta, fuggì volando con le ali che Dedalo aveva adattato con la cera al proprio corpo e a quello del figlio. Ma, avvicinatosi troppo al Sole, la cera si sciolse e I. cadde nel mare che da lui fu detto Icario.

Persefone regnava nell’oltretomba, accanto al consorte Ade, con caratteristiche minacciose. Fu divinità agraria strettamente connessa con Demetra, della quale è figlia. Nelle genealogie la Persefone infernale appare come figlia di Demetra Erinys (divinità punitrice) e Posidone, o figlia di Stige; come dea delle messi, è figlia di Demetra e di Zeus.

Che dire poi della fatale vanità di Narciso? Mitico figlio di Cefiso e della ninfa Liriope; insensibile all’amore, non ricambiò la travolgente passione di Eco, per cui fu punito dalla dea Nemesi che lo fece innamorare della propria immagine riflessa in una fonte. Morì consumato da questa vana passione, trasformandosi nel fiore omonimo. Il mito è narrato da Ovidio ed è argomento frequente di pitture pompeiane.

Chi era Mida con quel suo tocco fatale? E’ il nome di alcuni re di Frigia dell'epoca pregreca (dell'8º sec. a. C.) Con il nome di Mida si connettono varie leggende greche. Fra le più note sono quella che Mida avesse avuto la facoltà di mutare in oro tutto ciò che toccava. Stava per morire di fame e di sete, finché un bagno lo liberò dal pericolo.

L'altra che Apollo, da lui giudicato inferiore a Pan nella musica, gli avesse fatto crescere le orecchie d'asino, ch'egli poté nascondere a tutti, tranne che al suo barbiere. Costui confidò la cosa a una buca scavata in terra, donde però nacquero delle canne che ai soffî del vento diffondevano il segreto di Mida.

Nonostante i millenni e le origini pagane, i miti continuano a caratterizzare, anche se in maniera diversa, i comportamenti ed i pensieri degli uomini di oggi. Gli autori di questa breve clip hanno saputo abilmente riprodurre con forme, colori e movimenti idee e temi antichi per mezzo di pixel e GIF. Senza dire parola!

MYTHOS Cliccare su MYTHOS per il video

Director: Stephen KelleherAnimator: Chris GuyotSound Designer: John Poon

Published on June 29, 2018 11:30

Review: Il mio romanzo viola profumato e i selfie

Il mio romanzo viola profumato by Ian McEwan

Il mio romanzo viola profumato by Ian McEwanMy rating: 3 of 5 stars

«Tenevano i cellulari il più lontano possibile o si facevano aiutare da appositi estensori. Le meraviglie di Venezia non erano complete senza la testimonianza di un io in mezzo a loro. Guardatemi, sono qui». È quanto vediamo ogni giorno sui social, dove è tutto un selfie. Ma cos'è un selfie? Un'esibizione dell'io. Ma cos'è l'io? Tra le riflessioni più interessanti sull'identità non ci sono solo quelle degli scienziati (come per esempio Lo strano ordine delle cose, edito da Adelphi, ultimo saggio di Antonio Damasio, intervistato recentemente sul Giornale) ma anche scrittori che, a differenza di tanti altri, frequentano la scienza. Uno di questi, il più bravo, è Ian McEwan, di cui Einaudi ha appena pubblicato Il mio romanzo viola profumato.

Non lasciatevi ingannare dal titolo, che sembra uno di quei romanzi trash per signore di Newton Compton. Si tratta di due brevi testi: il primo è un simpatico racconto in prima persona di un plagio letterario tra due amici scrittori, ma il pezzo forte del libriccino è il saggio intitolato appunto L'io, che inizia proprio con la succitata riflessione sui selfie. Perché «in un'era come la nostra, che idolatra la celebrità e l'autopromozione attraverso la rete, stiamo forse vivendo il colmo di quel che significa un io». Ossia un io svuotato, esibito, narcisistico, completamente di superficie. Non l'io che fa il suo ingresso prepotente in letteratura con Montagne e Shakespeare (ma chissà perché McEwan si dimentica di Cervantes), ma un io di facce e di facciata.

Tuttavia anche l'io narrativo non è altro che una costruzione. La vita non è per niente simile ai romanzi. «Noi non siamo testi», dice Bill Blattner, «le nostre storie non sono narrazioni. La vita è diversa dalla letteratura». Sebbene la vita stessa sia come ce la raccontiamo noi nella nostra testa, di volta in volta, trasformandoci di anno in anno. Ce lo ha spiegato bene Marcel Proust, quando ci dimostra, nel corso della sua Recherche, che moriamo molte volte nel corso della nostra esistenza, mutando impercettibilmente. Così Samuel Beckett nel suo L'ultimo nastro di Krapp: Krapp si illudeva di mantenere il proprio io registrandosi ogni giorno, ma quando da vecchio riascolta i suoi nastri giovanili non si riconosce, è un estraneo a parlare.

Per i neuroscienziati l'io è un'invenzione del cervello (non per altro basta una minima lesione nella corteccia cerebrale per farci cambiare completamente identità). Secondo Oliver Sacks «ciascuno di noi costruisce e vive una narrazione, e noi siamo tale narrazione». Ma gli episodi della nostra identità sono messi insieme arbitrariamente dalla rete neuronale, per dare un senso a un io che altrimenti non starebbe insieme. I nostri stessi ricordi, come ha spiegato lo stesso Sacks, sono spesso inventati, riadattati. Non possiamo fidarci neppure della nostra memoria, per quanto senza memoria non siamo più noi (ne sa qualcosa chi ha un parente malato di Alzheimer). E dunque chi siamo realmente? E siamo veramente liberi? Per Ian McEwan no: «Prima di tutto, un certo scetticismo nei riguardi del libero arbitrio necessario a scrivere e costruirmi un io. Non mi sono scelto l'infanzia, né il patrimonio genetico, non mi sono mai scelto l'io con il quale ho finito per ritrovarmi».

I moderni scrittori americani hanno spesso associato la coscienza dell'io all'esperienza tragica di dipendere da un corpo (la nostra stessa mente è un prodotto del corpo), da Philip Roth a Richard Ford, fino a John Updike, punto di riferimento fondamentale del discorso McEwan. «Quando alzo gli occhi verso l'azzurro terso di un cielo» scrive Updike nel saggio On being a Self Forever, «o poso lo sguardo su una luminosa distesa di neve, prendo coscienza di uno schema fisso di imperfezioni ottiche: macule nel mio umor vitreo, simili a microbi congelati, che vagano incessantemente, di norma inosservate, nel mio campo visivo». Updike la pensa come Proust: «Invecchiamo e ci lasciamo alle spalle una nidiata di io irrimediabilmente defunti».

Sarà per questo che siamo sempre a fotografarci, l'immagine ci sembra l'unica cosa certa, almeno l'immagine del momento, perché basta andare indietro di qualche anno e rivedere vecchi selfie e scoprirci orribilmente invecchiati. Così, conclude McEwan, «possiamo radunarci in massa in luoghi turistici come piazza San Marco, armati di smartphone e pronti a scattare selfie, ma siamo soli dinanzi alla tragica impermanenza del nostro io mentre, come Amleto, affrontiamo la mortalità di questa quintessenza di polvere». (Massimiliano Parente)

View all my reviews

Published on June 29, 2018 03:24

Review: La cultura ci rende umani: Movimenti, diversità e scambi

La cultura ci rende umani: Movimenti, diversità e scambi by Edoardo Albinati

La cultura ci rende umani: Movimenti, diversità e scambi by Edoardo AlbinatiMy rating: 3 of 5 stars

"Cultura è libertà, innanzitutto. La cultura deve potersi fruire liberamente. In una scuola libera, dev'essere una libera scelta, non certo imposta. Gli studenti decidano se studiare o passeggiare in cortile chiacchierando coi compagni; se studiare in modo strutturato (con lezioni e libri, per dire, e seguendo vere lezioni dalla cattedra) o assistere a film, proiezioni, recite, spettacoli; se leggere libri nel chiuso di una biblioteca oppure assistere-orecchiare-vedere. Ognuno sceglierà come impiegare il suo tempo, la sua vita, la sua mente; cosa fare del suo otium, come intendere e come vivere la sua scholé.

Certo, aboliti i voti, i compiti, le interrogazioni, il titolo di studio. Abolite anche le classi, gli edifici scolastici e gli insegnanti. Prove finali per accertare il livello cui si è giunti, questo sì, per trovare poi lavoro: alcuni, quei pochi che lavoreranno. Gli altri no. Gli altri però avranno comunque letto, visto, studiato, passeggiato, chiacchierato: avranno goduto di una cultura, anzi, di più culture, di una soffusa e generalizzata "aura culturale", che soffia in questi nuovi modi post-culturali e che, in ogni caso, li aiuterà a vivere la loro vita "oziosa" in senso più alto, meno banale, meno superficiale."

È quel che vogliamo, no?

View all my reviews

Published on June 29, 2018 03:18

June 28, 2018

Dov'è il bambino che ero ...

Dal libro delle domande in poesia di Pablo Neruda cerco di ricostruire il tempo passato che non può essere mai "perduto", se una poesia riesce a farlo rivivere. Lo faccio nelle lingue che mi sono più care e che caratterizzano la nostra civiltà europea.

La semplice domanda che si pone il poeta riguarda ciò che perde e si guadagna man mano che si cresce. Cosa rimane e cosa resta del tempo che fu. Un rapporto difficile con il tempo ed anche con se stessi. Le ragioni della separazione restano misteriose, come quelle della perdita.

Ma se questa perdita spesso significa una scomparsa definitiva che temiamo di chiamare "morte", non dobbiamo dimenticare che abbiamo pur dato vita a tante cose "nuove".

Ma sia le cose perdute che quelle trovate hanno segnato il nostro percorso che abbiamo poi scoperto essere provvisorio. Tutto sarebbe stato indirizzato verso il mantenimento di quell'anima che non sarà smarrita, pur senza essere più retta dal quello "scheletro" che l'ha protetta per tanto tempo. Il poeta non lo dice, ma sa bene che essa vivrà ben al di là del tempo e dello spazio.

Dov'è il bambino che ero, è ancora dentro di me o è perduto?

Sa che non l'ho mai amato e che neanche lui mi amava?

Perché abbiamo passato così tanto tempo a crescere fino a separarci?

Perché non morimmo entrambi quando è morta la mia infanzia?

E se la mia anima è caduta, perché lo scheletro mi segue?

----

Dónde está el niño que yo fui,sigue adentro de mí o se fue?

Sabe que no lo quise nuncay que tampoco me quería?

Por qué anduvimos tanto tiempocreciendo para separarnos?

Por qué no morimos los doscuando mi infancia se murió?

Y si el alma se me cayópor qué me sigue el esqueleto?

-----

Where is the child I was, still inside me or gone?Does he know that I never loved him and that he never loved me?

Why did we spend so much time growing up only to separate?Why did we both not die when my childhood died?

And why does my skeleton pursue meif my soul has fallon away?

----

Où est-il, l’enfant que je fus ?Est-il en moi ? Est-il parti ?

Sait-il que je ne l’ai aiméet qu’il ne m’aimait pas non plus ?

Pourquoi tout ce long bout de route,et grandir pour nous séparer ?

Pourquoi n’être pas morts tous deuxavec la mort de mon enfance ?

Pourquoi, si mon âme est tombée,ai-je conservé mon squelette ?

Published on June 28, 2018 05:12

June 27, 2018

Review: Contro i bei tempi andati

Contro i bei tempi andati by Michel Serres

My rating: 3 of 5 stars

Questo libro è stato scritto da un esimio "cugino" francese e parla di cose e "tempi andati" francesi. Naturale. Ma almeno il 90% di questi "tempi" sono anche tempi italiani, nostrani. Se poi mi allungo da questo ambiente familiare tra francesi e italiani ed entro in un ambito anglo-sassone questa percentuale scende alla metà. Ciò significa che lo spazio condiziona il tempo, ma le cose sostanzialmente restano le stesse. Rimane il fatto che se si fa "zooming-out" si scopre che tutto il mondo è paese. Con l'operazione inversa "zooming-in" si scopre che le cose nel mio condominio si fanno in maniera diversa da quelle del condominio del palazzo accanto. Oggi come ieri. Domani come oggi. Questo significa che i tempi passati presenti e futuri non sono né belli né brutti, né migliori o peggiori. Sono soltanto tempi da vivere nel modo in cui ognuno riesce a vivere. In Francia come in Italia ...

View all my reviews

Published on June 27, 2018 07:41

June 26, 2018

Il presente è il passato del futuro

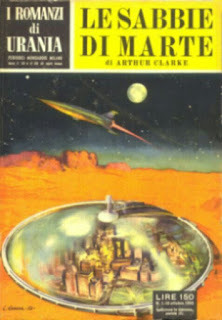

Non si ricorda mai abbastanza che il presente è il passato del futuro. Una frase che sembra un aforisma in apparenza incomprensibile ma che, se si riflette, capisci che il passato, il presente e il futuro non esistono. Se penso al 1952, mi ritrovo tra le mani il primo numero della rivista di fantascienza URANIA uscita nei primi giorni di Novembre. Era edita da Mondadori e costava 150 lire. Parlava delle sabbie di Marte.

Era un romanzo di uno scrittore scientifico Arthur C. Clarke. famoso autore di “Odissea nello spazio 2001”. Avevo poco più di dieci anni. Il quotidiano costava 20 lire. "Urania" usciva due volte al mese e costava 150 lire. Nel romanzo si parlava di qualcosa che sarebbe accaduto il 6 agosto del 2012.

Per me quella data era il futuro fantascientifico, immaginabile soltanto nella fantasia che poteva avere un giovanetto che, invece di leggere, non dico studiare, quei libri di scuola media di quegli anni del dopoguerra, preferiva guardare, se non leggere, quei “giornaletti”, così come allora venivano chiamati quei pochi giornali, settimanali e fumetti che, sotto quel portone di Via Fabbricatore, nella città dei Sarrasti, nella Valle del Sarno, i mitici ed indimenticabili Angela e Ciro Oletto, avevano appena “aperto”, per così dire.

Già, perchè su una semplice, bancarella, sotto quell’arco che apriva al passante un portone che non c’era e lo conduceva verso quel vicolo ancora oggi aperto e che conduceva verso le “villette” del Paese, dopo di avere attraversato quello spazio che è poi, col passare del tempo, divenuto il mio personale cortile della mia memoria. Ho avuto modo di parlarne in passato su questo blog. Chi vuole può entrarci. Su quella sgangherata bancarella “Giritiello e Ngiulina” allineavano la loro "merce". Tra fumetti e qualche copia del famigerato “Grand Hotel” compariva anche qualche libro che introduceva i più fortunati alla lettura di quello che sarebbe stato poi il “futuro”.

Quel primo numero di URANIA, portava, niente di meno, il fortunato lettore sulle sabbie di Marte. Questa la sintesi che merita di essere trascritta perchè documenta come il futuro sarebbe poi diventato passato. ll 6 Agosto 2012 un invasore alieno a forma di disco volante ha azionato i propri razzi frenanti atterrando in una nuvola di polvere. La sorpresa sta nel fatto che il disco volante proveniva dalla Terra e la sua missione era invadere Marte. Il nome del "lander" è "Curiosity", un nome appropriato, perché è stata proprio la curiosità a spingere l’umanità su Marte fin da quel lontano Ottobre 1952.

Un cimelio, un libro che cerca di descrivere la vita dei coloni terrestri su Marte al riparo di grandi cupole come si può ben vedere nella immagine di copertina. Una lettura che oggi sembra chiaramente anacronistica. Ma allora, per un giovanetto come me, aveva il senso del futuribile. Si trattava di un futuro ancora immaginato a metà, saldamente ancorato al passato. Eppure, questo romanzo ha ancora oggi un valore documentario e ci tiene sospesi ricordandoci quanto è antico il sogno marziano.

Quando il protagonista Martin Gibson alza lo sguardo al cielo, a guardare una stella brillantissima lievemente scostata dal Sole, anche oggi il lettore ne rimane affascinato: “Quella luce ferma e immobile che brillava così inaspettatamente nel cielo diurno, era adesso, e tale sarebbe rimasta per molte settimane, la stella mattutina di Marte. Ma era meglio nota come la Terra”.

Questa luce a sessanta anni di distanza non è ancora tramontata. Se penso a come mi immaginavo il futuro allora, e con esso Marte e confronto il tutto con quello che so oggi non solo di Marte ma di tutto l’universo, mi rendo conto quanto questo futuro sia passato, anzi trapassato. Come “trapassati” sono quei luoghi, quelle persone e quei personaggi della mitica Via Fabricatore in Sarno, nella Valle dei Sarrasti.

Published on June 26, 2018 02:44

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers