مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 22

July 15, 2021

Impact of Online EFL Teaching: Content Understanding vs. Grammar Acquisition

♦ Fatemah Mohamad Bazzi *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

تدريس اللغة الإنجليزية لغةً أجنبية أولى عبر الإنترنت: فهم المحتوى مقابل اكتساب القواعد

يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير تدريس اللغة الإنجليزية لغةً أجنبية أولى عبر الإنترنت في المدارس الرسمية اللبنانية بعدما حدث التحول المفاجئ من التدريس وجهًا لوجه إلى بيئة التعلم الافتراضية خلال جائحة كورونا، وما نتج من ذلك من تأثير على التحصيل الأكاديمي للمتعلمين وبالتحديد على مدى فهمهم لمحتوى الدروس، واكتسابهم لقواعد اللغة المدرجة في المناهج الدراسية.شارك في هذا البحث شريحة من معلمي اللغة الإنجليزية في الحلقة الثالثة في مدارس لبنان الرسمية. وتم الحصول على المعلومات عبر استبيان أُرسل لهم عبر "غوغل" عند نهاية فصل دراسي كامل.يظهر البحث من دراسة نتائج الاستبيان، أن معظم معلمي اللغة الإنجليزية في الحلقة الثالثة، يفضلون تدريس محتوى الموضوعات على تدريس تراكيب القواعد في بيئة الإنترنت الافتراضية، وهذا لأنهم يواجهون العديد من التحديات عند تدريس القواعد، ولأن المتعلمون يظهرون أكثر حيرة عند تعلمهم القواعد، بينما يظهرون المزيد من الثقة والتفاعل عندما يدور الدرس حول المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يتبين أن تعليم محتوى اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، يساعد غالبية المتعلمين على تذكر ما تم تدريسه، لكنه لا يساعدهم على فهم المحتوى أو التفكير فيه بشكل تحليلي. أما بالنسبة لتدريس قواعد اللغة عبر الإنترنت، فإنه يساهم في جعل المتعلمين يتذكرون ويفهمون ويستخدمون هذه القواعد ولكن بمستويات منخفضة نسبيًا.الكلمات - المفاتيح: التعليم من بُعد، فهم المحتوى، اكتساب القواعد، اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى***Abstract: The current study aims to explore the impact of using online EFL teaching in Lebanese intermediate public schools as a sudden shift from face-to-face classroom settings to virtual learning environment during the pandemic of COVID-19.The main purpose is to study the impact of online teaching on learners’ understanding of the book’s content (topics and ideas) and their acquisition of grammar. EFL teachers of cycle three took part in this study, and the data were obtained from a questionnaire sent to them as a Google Form at the end of one academic semester. The results revealed that the majority of teachers favored online teaching of content over online teaching of grammar because they encountered more challenges when teaching grammar online. Besides, they showed that engaging learners online was more evident when teaching content than when teaching grammar. They believed that online teaching of content helped the majority of their learners recall what they had been taught, but it did not help them understand or think critically about content. In addition, it was found that online EFL teaching of grammar played a limited role in having learners remember, understand, or use grammar accurately.

Key words: online teaching, content understanding, grammar acquisition, and EFL**** فاطمة محمد بزي: دكتورة في اللغة الإنكايزية وآدابها وأستاذة محاضرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية (الفرع الأول)- منسقة مادة اللغة الإنكليزية في الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي – مؤلفة مجموعة كتب لتعليم اللغة الإنكليزية من ضمنها:

Testing Strategies, Themes for Today, and New Streams in English* Fatemah Mohamad Bazzi: Ph.D. in English Language and Literature; instructor at the Lebanese University, Faculty of Literature and Human Sciences (First Branch); coordinator of English Language Department at Counseling and Guidance Office, MEHE; author and co-author of books for teaching EFL: Testing Strategies, Themes for Today, and New Streams in English

Published on July 15, 2021 11:59

اÙأس٠اء Ù٠اÙأدب اÙØ®ÙاÙÙ ÙإشÙاÙÙØ© ترج٠تÙا سÙسÙØ© Ùصص "Ùار٠بÙتر" ÙÙ ÙذجÙا

♦ ميراي فريد الخوري *

- نبذة عن البحث:

تعدّ سلسلة قصص "هاري بوتر" (Harry Potter) للمؤلّفة الإنكليزية الأصل جي. كي. رولينغ (JK.Rowling/ 1965) من بين أكثر الروايات الأدبية الفنتازية شهرة ومبيعًا حول العالم، إذ تُرجمت إلى أكثر من سبعين لغة ومن بينها العربية. صدرت أجزاء هذه السلسة السبعة بين العام 1997 والعام 2007، وكان كلّ جزء منها يتفوّق على ما سبقه، بغناه بعناصر الرواية الفنتازية التي تعمّها أجواء السحر الممزوج بالواقع، في حبكة لا تخلو من التشويق الذي تتخلّله لحظات من الرعب وأخرى من التسلية والترفيه. وقد تلقّت المؤلفّة العديد من الجوائز من جامعات مختلفة نظير جامعة "هارفرد" و"أيدننبرغ"، نظرًا إلى القيمة الأدبية التي تميّزت بها السلسلة ولتشجيعها فئة الشباب على قراءة الأدب الفنتازي في عصر أصبحت قراءة الكتب الأدبية فيه، أمرًا نادر الحصول.تتوزّع شخصيّات هذه الرواية على الأشخاص الحقيقيين والمخلوقات العجيبة والأشباح، وقد جالت الكاتبة على ميادين الأدب والميثولوجيا والتاريخ وعلوم الفلك، لتستعير منها أسماءً تعطيها لكلّ واحدة من شخصياتها، لتعرّف القارئ من خلالها إلى طباع هذه الشخصية أو شكلها أو هويتها. ولذلك، تشكّل الأسماء سمة خاصة في هذه السلسة الأدبية الفنتازية وعنصرًا لا بدّ من التوقّف عنده لما تحمله من شحنات دلالية وسيميائية ورمزية وصوتية متجذّرة في اللّغة المصدر(Fernandes, 2006, p. 46). وتسهل مهمّة القارئ الأصلي في فكّ رموز الاسم والكشف عن النيّة الكامنة خلفه، بالمقارنة مع المهمّة الملقاة على عاتق المترجم، إذ يواجه هذا الأخير معضلة حقيقية تنبع من جدلية قديمة جديدة حول (عدم) قابلية ترجمة الأسماء (Nord C. , 2003)، فنجده عالقًا بين مطرقة ترجمة هذه الأسماء وتطويعها بما يتناسب مع الثقافة واللغة الهدف وسندان المحافظة عليها كما هي، علّه بذلك يحفظ بأمانة، مزايا النصّ الأصلي وغرابته.يدفع بنا كلّ ما سبق، إلى طرح إشكاليتنا التي تتمحور حول كيفية ترجمة الأسماء في سلسة "هاري بوتر" إلى الّلغة العربية التي تفصلها مسافة لغوية وثقافية كبرى عن نظيرتها الإنكليزية؟ وهو سؤال يجرّ آخر حول اختيار الإستراتيجية الأنسب في ترجمة الأسماء في أدب الفنتازيا.***

* تعدّ أطروحة دكتوراه في الترجمة وعلوم اللغة والتواصل – المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.

مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal

Published on July 15, 2021 11:49

الأسماء في الأدب الخيالي وإشكالية ترجمتها سلسلة قصص "هاري بوتر" نموذجًا

♦ ميراي فريد الخوري *

- نبذة عن البحث:

تعدّ سلسلة قصص "هاري بوتر" (Harry Potter) للمؤلّفة الإنكليزية الأصل جي. كي. رولينغ (JK.Rowling/ 1965) من بين أكثر الروايات الأدبية الفنتازية شهرة ومبيعًا حول العالم، إذ تُرجمت إلى أكثر من سبعين لغة ومن بينها العربية. صدرت أجزاء هذه السلسة السبعة بين العام 1997 والعام 2007، وكان كلّ جزء منها يتفوّق على ما سبقه، بغناه بعناصر الرواية الفنتازية التي تعمّها أجواء السحر الممزوج بالواقع، في حبكة لا تخلو من التشويق الذي تتخلّله لحظات من الرعب وأخرى من التسلية والترفيه. وقد تلقّت المؤلفّة العديد من الجوائز من جامعات مختلفة نظير جامعة "هارفرد" و"أيدننبرغ"، نظرًا إلى القيمة الأدبية التي تميّزت بها السلسلة ولتشجيعها فئة الشباب على قراءة الأدب الفنتازي في عصر أصبحت قراءة الكتب الأدبية فيه، أمرًا نادر الحصول.تتوزّع شخصيّات هذه الرواية على الأشخاص الحقيقيين والمخلوقات العجيبة والأشباح، وقد جالت الكاتبة على ميادين الأدب والميثولوجيا والتاريخ وعلوم الفلك، لتستعير منها أسماءً تعطيها لكلّ واحدة من شخصياتها، لتعرّف القارئ من خلالها إلى طباع هذه الشخصية أو شكلها أو هويتها. ولذلك، تشكّل الأسماء سمة خاصة في هذه السلسة الأدبية الفنتازية وعنصرًا لا بدّ من التوقّف عنده لما تحمله من شحنات دلالية وسيميائية ورمزية وصوتية متجذّرة في اللّغة المصدر(Fernandes, 2006, p. 46). وتسهل مهمّة القارئ الأصلي في فكّ رموز الاسم والكشف عن النيّة الكامنة خلفه، بالمقارنة مع المهمّة الملقاة على عاتق المترجم، إذ يواجه هذا الأخير معضلة حقيقية تنبع من جدلية قديمة جديدة حول (عدم) قابلية ترجمة الأسماء (Nord C. , 2003)، فنجده عالقًا بين مطرقة ترجمة هذه الأسماء وتطويعها بما يتناسب مع الثقافة واللغة الهدف وسندان المحافظة عليها كما هي، علّه بذلك يحفظ بأمانة، مزايا النصّ الأصلي وغرابته.يدفع بنا كلّ ما سبق، إلى طرح إشكاليتنا التي تتمحور حول كيفية ترجمة الأسماء في سلسة "هاري بوتر" إلى الّلغة العربية التي تفصلها مسافة لغوية وثقافية كبرى عن نظيرتها الإنكليزية؟ وهو سؤال يجرّ آخر حول اختيار الإستراتيجية الأنسب في ترجمة الأسماء في أدب الفنتازيا.***

* تعدّ أطروحة دكتوراه في الترجمة وعلوم اللغة والتواصل – المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.

Published on July 15, 2021 11:49

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

ÙاÙع أصØاب اÙعاÙات Ù٠اÙÙر٠اÙØ£Ù٠اÙÙجر٠(1 - 132 ÙÙ./ 622 â 750 Ù .)

♦ سامي محمد جلول *

- نبذة عن البحث:

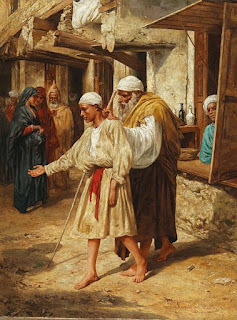

يعالج البحث واقع أصحاب العاهات في القرن الهجري الأول حتى نهاية العصر الأموي (1 – 132 ه./ 622 – 750 م.)، فيبحث في واقعهم الاجتماعي سواء أكان ذلك داخل أسرهم، أم على صعيد محيطهم الخارجي. وينقل البحث دور هؤلاء في العلم والعمل، معرجًا على أهم إنجازاتهم في ذلك العصر.ويبقي البحث على التسمية التي كان المسلمون في ذلك العصر، ينادون بها هذه الفئة، وهي (أصحاب العاهات)، هذا مع العلم، بأنّ البحث يظهر تطور هذا المصطلح من "أصحاب عاهات" إلى "الأشخاص ذوي الإعاقة".أما إشكالية الموضوع فيمكن أن ألخصها على النحو الآتي:إلى أي مدى كان أصحاب العاهات في تلك العصور مندمجين في المجتمع؟وماذا كان موقف الحكام والمجتمع منهم؟وهل كان لهم شأن في تطور العلم والثقافة في ذلك الوقت؟**** يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية. مذيع في إذاعة لبنان، ومراسل لقناة الميادين

مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal

Published on July 15, 2021 11:43

واقع أصحاب العاهات في القرن الأول الهجري (1 - 132 هـ./ 622 – 750 م.)

♦ سامي محمد جلول *

- نبذة عن البحث:

يعالج البحث واقع أصحاب العاهات في القرن الهجري الأول حتى نهاية العصر الأموي (1 – 132 ه./ 622 – 750 م.)، فيبحث في واقعهم الاجتماعي سواء أكان ذلك داخل أسرهم، أم على صعيد محيطهم الخارجي. وينقل البحث دور هؤلاء في العلم والعمل، معرجًا على أهم إنجازاتهم في ذلك العصر.ويبقي البحث على التسمية التي كان المسلمون في ذلك العصر، ينادون بها هذه الفئة، وهي (أصحاب العاهات)، هذا مع العلم، بأنّ البحث يظهر تطور هذا المصطلح من "أصحاب عاهات" إلى "الأشخاص ذوي الإعاقة".أما إشكالية الموضوع فيمكن أن ألخصها على النحو الآتي:إلى أي مدى كان أصحاب العاهات في تلك العصور مندمجين في المجتمع؟وماذا كان موقف الحكام والمجتمع منهم؟وهل كان لهم شأن في تطور العلم والثقافة في ذلك الوقت؟**** يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية. مذيع في إذاعة لبنان، ومراسل لقناة الميادين

- نبذة عن البحث:

يعالج البحث واقع أصحاب العاهات في القرن الهجري الأول حتى نهاية العصر الأموي (1 – 132 ه./ 622 – 750 م.)، فيبحث في واقعهم الاجتماعي سواء أكان ذلك داخل أسرهم، أم على صعيد محيطهم الخارجي. وينقل البحث دور هؤلاء في العلم والعمل، معرجًا على أهم إنجازاتهم في ذلك العصر.ويبقي البحث على التسمية التي كان المسلمون في ذلك العصر، ينادون بها هذه الفئة، وهي (أصحاب العاهات)، هذا مع العلم، بأنّ البحث يظهر تطور هذا المصطلح من "أصحاب عاهات" إلى "الأشخاص ذوي الإعاقة".أما إشكالية الموضوع فيمكن أن ألخصها على النحو الآتي:إلى أي مدى كان أصحاب العاهات في تلك العصور مندمجين في المجتمع؟وماذا كان موقف الحكام والمجتمع منهم؟وهل كان لهم شأن في تطور العلم والثقافة في ذلك الوقت؟**** يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية. مذيع في إذاعة لبنان، ومراسل لقناة الميادين

Published on July 15, 2021 11:43

العدالة الاجتماعية والأسرُ أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بين القوانين والواقع في المجتمع اللبناني

♦ تريز إلياس سيف *

- نبذة عن البحث:

سعت الدراسة إلى التعرّف على الحاجات المادية والمعرفية والاجتماعية لأسر أبناء ذوي الإعاقة العقلية، ومدى تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في المجتمع اللبناني، مع الاحترام الكامل للمبادئ العامة للمساواة، وعدم التمييز بين البشر في الدستور اللبناني. في العام 2000، وافق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون يعرف باسم "القانون 220" المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمّنت المواد الأساسية التي تهدف إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والتأهيلية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحماية الشخصية من كل أذى، ومن أي نوع من الاستغلال والعنف.تشير نتائج تحليل محتوى المقابلات التي أجريت مع الجهات المعنية والاستبيانات التي تم توزيعها على أسر أبناء ذوي الإعاقة العقلية، إلى أنه تم تطبيق 25% فقط من القانون حتى الآن. ففي بعض الحالات، تُستثنى بعض الإعفاءات من التطبيق. وفي الوقت نفسه، لوحظ تسويف متعمد وإهمال كبير لهذا المكوّن من المجتمع، على جميع المستويات. على الرغم من المناشدة الحادة من قبل المجتمع المدني لتطبيق الحقوق في لبنان والحفاظ عليها، إلا أن المعاناة والألم واليأس تبقى في صميم الحياة اليومية للمعوقين وأسرهم. وبالفعل، فإن غياب الدعم لرعاية الأسر من قبل الدولة اللبنانية، وعدم تطبيق القانون 220 بشكل جدّي، يثير تساؤلات حول فهم الدولة لمفهوم الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي يُقصد بها، بحسب دستورها، حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته وتأمين عيش كريم في وطنه.

***The study sought to identify the material, cognitive and social needs of families of children with mental disabilities, and the extent to which social justice and equality among all citizens in the Lebanese society are enforced, with full respect to the general principles of equality and heterogeneity between human beings, in with the Lebanese constitution. In 2000, the Lebanese Parliament approved a draft law known as Law 220 relative to the rights of persons with disabilities. It included basic articles aimed at health, social, professional, rehabilitation and educational care for persons with disabilities, in addition to personal protection from all harm and any kind of exploitation and violence.The results of the content analysis of the interviews which were carried out with the concerned authorities and the questionnaires which were distributed to families of children with mental disabilities, suggest that, so far, only 25% of the law has been applied. In some cases, some exemptions are excluded from the application. Meanwhile, deliberate procrastination and great neglect of this component of society is observed, at all levels. Despite the poignant appeal by the civil society to implement and preserve the rights in Lebanon, suffering, pain and despair remain at the heart of the daily life of the disabled, their children and their families. Indeed, the absence of support for caretaking families by the Lebanese State and the implementation of aforementioned Law 220 questions the understanding by the State of the notion of humanity and social justice which, according to its Constitution, is meant to govern its actions.**** دكتورة في معهد العلوم الاجتماعية (سوسيو انتربولوجيا) (الفرع 2) – الجامعة اللبنانية

Published on July 15, 2021 11:37

April 28, 2021

Les immigrants au Liban: droits, devoirs et politiques étatiques

♦ Ola Mounir Al Kontar *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:المهاجرون في لبنان: حقوق وواجبات وسياسات الدولة **

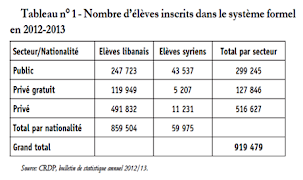

أجبرت الحروب والنزاعات - وفقًا للتقارير الدولية - شخصًا واحدًا على الفرار من بلده كل 4.1 ثانية على مدار العقود الماضية، مما جعل قضية اللاجئين وضعًا إنسانيًا حاضرًا وبارزًا أمام أعيننا.من هذا المنطلق أصبحت قضية اللاجئين قضية دولية لا بدّ من معالجتها في إطار دولي، وبخاصة أن كثرة عددهم وانتشارهم في أكثر من جزء من العالم، يؤثر على اقتصاديات العديد من الدول وتنميتها، من دون ذكر تدهور حالتهم الصحية.لكن الهجرة إلى لبنان ليست بالشيء الجديد، إذ لفترة طويلة، كانت هذه البلاد أرض الترحيب، وتعود هذه العملية إلى أوائل سبعينيات القرن العشرين، عندما بدأت الدولة في استقبال العمالة الأجنبية العربية وغير العربية.حدث وجود العمّال الأجانب في لبنان في موجات مختلفة من الهجرات، وفي الوقت نفسه، أثرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير على الهجرة إلى لبنان.يعالج هذا البحث إذًا، قضية المهاجرين إلى لبنان، ويتناول حقوق وواجبات الدولة وسياساتها تجاه هذه القضية.الكلمات الرئيسة: الهجرة - اللاجئون - اللجوء - حقوق الإنسان - الواجبات - التعليم - الحماية - المهاجرون***- RÉSUMÉ: Selon les rapports internationaux, les guerres et les conflits ont obligé une personne à fuir son pays toutes les 4,1 secondes au cours des dernières décennies, ce qui fait de la question des réfugiés une situation humanitaire présente et particulière sous nos yeux.Compte tenu de cela, la question des réfugiés est devenue une question internationale qui doit être traitée dans un cadre international, d'autant plus que leur grand nombre et leur propagation dans plus d'une partie du monde affectent les économies de nombreux pays et leur développement, sans parler de la détérioration de leurs conditions de santé.Or, la migration vers le Liban n’est pas une nouveauté. Depuis longtemps, ce pays est une terre d’accueil. Ce processus remonte au début des années 1970, lorsque le pays a commencé à accueillir une main d’œuvre-étrangère à la fois arabe et non arabe.La présence des travailleurs étrangers au Liban s'est déroulée en différentes vagues migratoires alors que, dans le même temps, les changements socio-économiques ont affecté en profondeur l’immigration vers le Liban.- MOTS-CLÉS: Migration, refugiés, asile, droits de l’homme, devoirs, éducation, protection, migrants.***1- INTRODUCTIONLes pays arabes n'ont pas de systèmes nationaux d'asile qui définissent le statut de réfugié, les droits et avantages qui en découlent.[i] Cependant, l’absence de systèmes nationaux d’asile ne dispense pas les pays arabes de leurs obligations envers les réfugiés de leur région, qui doivent au moins bénéficier des droits découlant des conventions fondamentales des droits de l’homme ratifiées par la majorité des pays arabes. Pourtant, la région arabe accueille, à elle seule, près de la moitié du nombre total de réfugiés dans le monde, selon le Secrétariat général de la Ligue des États arabes, dont le nombre est estimé à 79,5 millions de personnes, selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.[ii] Or, le statut des réfugiés dans le monde arabe diffère d'un pays à l'autre, et même au sein d'un même pays. Parfois, le traitement diffère selon leur nationalité et leur pays d'origine, sachant que les mauvais traitements ne résultent pas de leur refus d'accorder aux réfugiés leurs droits fondamentaux, mais plutôt en raison des capacités et des ressources disponibles limitées.2- Les refugies au libanLa migration vers le Liban n’est pas une nouveauté. Ce processus remonte au début des années 1970, lorsque le pays a commencé à accueillir une main d’œuvre-étrangère à la fois arabe et non arabe. La présence des travailleurs étrangers au Liban s'est déroulée en différentes vagues migratoires alors que, dans le même temps, les changements socio-économiques ont affecté en profondeur l’immigration vers le Liban.Dans le cadre de nos recherches, on a étudié l’impact de l’arrivée des nouveaux migrants sur le marché de l’emploi ainsi que sur les différentes pratiques économique, sociale et culturelle de la société libanaise et on a analysé les mesures prises en ce qui concerne l’éducation des nouveaux migrants.Depuis la fin de la guerre civile libanaise et suite aux accords signés entre la Syrie et le Liban, beaucoup de Syriens sont venus au Liban à la recherche d’un travail. Aujourd'hui et depuis 2011, le Liban accueille plus d'un million de réfugiés syriens, soit ¼ de sa population.Les Nations Unies, l’UNESCO et plusieurs agences européennes représentent un certain nombre de pionniers qui ont travaillé et y continue afin de maximiser leurs bénéfices. Plusieurs études étaient menées afin d’étudier les transformations que ces nouveaux migrants entraînent dans la société libanaise - en particulier sur le marché de l’emploi - ainsi que de reconstituer les conditions de vie et les pratiques culturelles et sociales de ces déplacés. L’immigration au Liban est devenue une réalité sociale et économique et elle fut présentée comme l’une des priorités des gouvernements successifs.Or, le Liban ne peut se passer de la main-d’œuvre étrangère sur différents domaines. A ce stade, plusieurs études sont menées. Elles ne se sont pas axées exclusivement sur les réfugiés syriens, mais sur l’ensemble des migrants accueillis par le Liban.Ils représenteraient 50% de la force du travail au Liban, «une force dont le pays a, en réalité, besoin, notamment dans le domaine de la construction et du bâtiment, de l’agriculture, mais aussi du travail domestique».En outre, le Liban souffre de cet afflux continu et reste incapable d’inclure ce grand nombre de réfugiés.3- Les droits des refugies au libanAu Liban, les réfugiés syriens et palestiniens, font face à de multiples discriminations dans leur vie quotidienne, et se retrouvent confrontés à bien des obstacles surtout au niveau du travail et des études.3.1. Le droit au travailLes migrants au Liban disposent d’un droit au travail avec des conditions peu favorables d’où il faut respecter les critères de législation du travail des étrangers dans cet Etat ce qui aboutit à la marginalisation de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail libanais. Par exemple les Palestiniens, les Egyptiens ainsi que les Syriens sont obligés d’obtenir un permis de travail pour exercer un travail, mais l’obtention de ce permis est très difficile. Or, une faible partie des réfugiés disposaient déjà d’un permis de travail avant cette période.D’autre part, si les métiers de ces migrants au Liban sont généralement peu qualifiés et marqués par des conditions très difficiles, le statut professionnel de certains migrants se manifeste dans des emplois plus gratifiants. Des femmes migrantes travaillent dans les boulangeries, les pâtisseries, les magasins, les salons de coiffure, les chocolateries et des hommes dans des ateliers de mécanique, des imprimeries, d’autres exercent leurs propres professions de maçonnerie ou de forgerie, etc.De même, on a mis l’accent sur les solutions possibles concernant leurs droits de travail, alors les gouvernements semblent s’accommoder de ne pas avoir de véritable législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers.Ainsi, les travailleurs étrangers sont confrontés à bien des difficultés pour faire respecter leurs droits, d’où on trouve que la plupart des migrants vont vers une autre solution «le travail au noir». Mais malheureusement aucune loi ne couvre les droits des travailleurs étrangers au Liban. Les ambassades, les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions religieuses sont les seules garantes des droits de ces migrants.En outre, le Liban n’est pas signataire de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés[iii]. De ce fait, le pays ne reconnaît pas le statut de réfugié, qu’il désigne comme étant «des déplacés», mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas respecter la loi internationale des droits de l’homme.3.2. Le droit à la propriétéLes étrangers, dont les Palestiniens et les Syriens, les Egyptiens et d’autres, ont un droit à la propriété très limité, en vertu de la protection de la souveraineté libanaise.La possession d’un bien immobilier ou d’une terre est soumise à l’autorisation du gouvernement libanais (la taille de la propriété est limitée à 5 000 mètres carrés pour un individu seul, 3000 mètres carrés dans le gouvernorat de Beyrouth).A ce sujet, les étrangers utilisent des prête-noms libanais ou font des accords avec les propriétaires libanais pour acquérir des biens immobiliers ou des terrains.3.3. Le droit à l’éducationL’accès à l’école publique libanaise n’est pas immédiat car, pour y être scolarisés, les enfants syriens entre 9 et 17 ans doivent suivre un cours estival de quatre mois : l’Accelerated Learning Program (ALP), basé sur le programme scolaire libanais, et leur fournissant les principales compétences en arabe, français, anglais, mathématique et sciences.Avec un certain succès, l’année scolaire écoulée, 160000 enfants syriens suivaient des cours dans les écoles publiques libanaises, et 90 000 étaient inscrits dans des écoles privées, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR)[iv]. 500 000 enfants syriens vivent aujourd’hui au Liban. Certains d’entre eux n’ont pas accès à l’enseignement depuis plus de cinq ans, ce qui pose un nouveau problème, celui de l’illettrisme chez ces réfugiés.Voici un tableau représentant les nombres des élèves inscrits en 2012-2013:

3.4. Adaptation du système éducatif libanaisDevant l’afflux d’écoliers syriens, le Liban a décidé d’augmenter la capacité d’accueil des écoles en établissant, l’après-midi, un second horaire de cours.Plusieurs stratégies ont été mises en place face à la crise des réfugiés syriens certainement en vue de développement. Depuis l’année scolaire 2013-2014, le ministère libanais de l’Éducation nationale (MEHE) a mis en place un système de scolarisation dans les écoles publiques basé sur deux horaires «shifts», organisés le matin et l’après-midi dans plus de 980 écoles officielles, divisées entre niveau primaire et secondaire.[v]«L’an dernier, 238 établissements étaient concernés par ce système «à deux shifts». Il irait être fortement étendu pour cette année scolaire. Dans le privé, chaque établissement choisit sa date de rentrée au fil du mois de septembre. Dans l’enseignement public, l’an dernier, les classes du «premier shift» étaient rentrées en septembre, celles du «deuxième shift», souvent composées de Syriens, avaient commencé un mois plus tard».[vi]Pour les Palestiniens, ils sont libres d’étudier dans les institutions de leur choix au Liban. L’UNRWA est en principe responsable de l’éducation primaire et secondaire, mais les Palestiniens peuvent choisir un autre lieu d’enseignement. L’UNRWA ne dispose de lycées que depuis 1994 au Liban.«L’inscription des Palestiniens est interdite dans des branches très restreintes comme la faculté des lettres et sciences humaines qui dépend de la section éducation de l’université libanaise, réservée aux Libanais qui se destinent à l’enseignement.Les centres de formation professionnelle qui dépendent du ministère de la Formation professionnelle et technique sont aussi réservés aux nationaux libanais. Il faut noter que, les frais d’inscription étant élevés, comparés aux revenus moyens, de nombreux Palestiniens ne peuvent être scolarisés tant dans ces centres de formation professionnelle qu’à l’université».4- ConclusionLes études menées et résumées montrent que l’accueil des réfugiés dans les pays arabes a toujours obéi à des considérations politiques. Or, le flux d'immigrants se poursuivrait dans le monde face aux guerres, aux conflits ou pour des raisons économiques, dont la plus importante est la pauvreté mais les déséquilibres démographiques, économiques et sociaux entre les pays d'origine et les pays d'accueil contribuent également à une fracture sociale incontournable, et si des mesures appropriées ne sont pas prises pour contenir les réfugiés et trouver une bonne politique pour les accueillir, des pressions différentes s’ajouteraient également sur les marchés du travail surtout avec les changements technologiques rapides et entrainent de nouvelles incitations à la migration.***

* علا منير القنطار: أستاذة في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)

* Ola AL KONTAR : Professeure à l’Université Libanaise Internationale (LIU) - Chercheure à l’Université de Franche-Comté, Besançon, ELLIARD.ola.kontar@liu.edu.lb - olakontar79@gmail.com** بحث مقدم في: جامعة الحسن الثاني - المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء - معمل بحوث إدارة منظمةLAREMO :- يوم دراسي حول إدارة الهجرة وحماية المهاجرين: المهاجرون في لبنان: حقوق وواجبات وسياسات الدولة

** Université Hassan II - Ecole Supérieure de Technologie Casablanca -Laboratoire de Recherche en Management des Organisations LAREMO - Journée d’étude sur la gestion de la migration et la protection des migrants: Les immigrants au Liban: droits, devoirs et politiques étatiques***- Notes[i]-https://pulpit.alwatanvoice.com/artic...[ii]-https://achtari24.com/26904.html[iii]-https://www.hrw.org/fr/news/2016/01/1...[iv]-https://www.unhcr.org/fr/news/stories...[v]- https://journals.openedition.org/homm...[vi]-https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-...***- BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE1. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Retrouvé à l’adresse: https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_au_statut_des_r%C3%A9fugi%C3%A9s

2. Open Edition Journal n. 1319, La scolarisation des enfants syriens au Liban, Manuela Casalone p. 115-117. Retrouvé à l’adresse: https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3983

3. Nations Unies. (2018, 19 octobre). Deuxième Commission: réduire les inégalités et la fracture numérique pour un ordre économique plus juste et une migration non subie. Retrouvé à l’adresse: https://www.un.org/press /fr /2018/agef3503.doc.htm

4. https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2018/6/5b336dfaa/liban-instaure-rotation-classes-scolariser-refugies-syriens.html

5. https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Au-Liban-lecole-sadapte-lafflux-refugies-2016-09-13-1200788579

6. https://www.lorientlejour.com/article/1256728/les-refugies-syriens-un-levier-politique-pour-beyrouth-et-damas.html

7. https://mondafrique.com/l-inhospitalite-des-etats-arabes-face-aux-refugies-syriens/

Published on April 28, 2021 02:52

March 19, 2021

الافتتاحية : هل من مثقف عربي؟

♦ وجيه جميل البعيني*

♦ وجيه جميل البعيني* إذا سلمنا جدلًا بأن الثقافة هي معين لا ينضب، لأمكن الافتراض بأن عبارة "مثقف" هي خطأ شائع. ذلك أن المثقف هو من اكتملت لديه الثقافة، وهذا غير معقول جملة وتفصيلًا. لذا يمكن القول إن كل فرد "متثقف" بنسبة معينة، أو أنه "مستثقف"، أي يلتمس الثقافة. لكنني في هذه المقالة سأستمر باستخدام هذا الخطأ الشائع لأنه... شائع.حتى الآن لم يُحسم، كما يبدو، مفهوم المثقف، نظرًا لتعدد الأهداف التي ينحو المثقف تجاهها، خاصة أن كل من يقرأ ويكتب يطلق عليه لقب مثقف. وبالتالي، لا بدّ من التمييز بين أصناف عدة من المثقفين، إذا صحّت عليهم هذه التسمية.أول هؤلاء وأكثرهم انتشارًا على مدار التاريخ هو المثقف التسويغي التبريري. هذا المثقف يرى نفسه المدافع عن الاستقرار والحرية والكرامة والاستقلال. وهي مفاهيم وهمية يمليها عليه أسياده، حكامًا كانوا أم زعماء طوائف أم عصابات أم زمر. إنه مثقف الدفاع عن "الخصوصية الثقافية الجهوية". بعض هؤلاء المثقفين ينطلق في دفاعه من قناعات حقيقية قائمة على وهم التغيير، وبعضهم الآخر، وهم الأكثرية، ينطلق من مصالح انتهازية شخصية، وهم مثقفو السلطة أو الزعامة وبطانتها. إنهم دائمًا على استعداد لتسويغ كل ما يقوم به الحاكم، حتى في جرائمه.ثانيهم هو المثقف الإيديولوجي، المقتنع بإيديولوجيا معينة ينطلق منها في رؤية المجتمع والعالم، ويروّج لها ويتوخى فيها الحل الكامل. إنه دون شك مثقف عميق المعرفة، ويمارس النقد، لكنه ليس نقدًا إيجابيًّا إصلاحيًّا، بل تصحّ تسميته انتقاد، كونه لكل ما- ومن- هو خارج نطاق فضائه الإيديولوجي، بينما يرفع من شأن إيديولوجيته وأتباعها الذين يرى فيهم شخصيات كاريزمية ترنسندتالية، ويتعامى بالمقابل عن رؤية العظماء الذين ينتمون الى إيديولوجيات مغايرة.

ثالثهم هو المثقف الشعبوي، الباحث عن الشهرة وانتزاع إعجاب الجماهير، والحصول على التصفيق والتهليل، منطلقًا في ذلك من استنفار مشاعر الجماهير الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو الإثنية، علمًا بأنه لا يمتلك معرفة عميقة ورؤية منهجية. وهو اليوم يرتكز في بروزه على وسائل الإعلام- خاصة المتلفزة – التي تنقل تحرضاته واستفزازاته. إنه مثقف محنّك يعتمد على أقصى درجات الإثارة الجماهيرية، لناحية الصوت والحبكة اللغوية والتلاقي مع المزاج الشعبوي، وتوظيف مفاهيم التآمر والاستعمار والتطرف وإعلاء شأن الدين والمحرومين والفقراء، إلخ، لمصالح فئوية.

أخيرًا، هناك المثقف العضوي، وهو مفهوم أطلقه المفكر الشيوعي أنطونيو غرامشي حيث يرى أن كلّ البشر مثقفون، بشكل أو بآخر، لكنهم لا يملكون الوظيفة الاجتماعية المنوطة بالمثقف. وهي وظيفة لا يمتلكها سوى أصحاب الكفاءات الفكرية العالية الذين يمكنهم التأثير على الناس. ويوضح غرامشي الفرق بين المثقف التقليدي والمثقف العضوي؛ فالأول يعيش في برجه العاجي، ويعتقد أنه أرفع منزلة من كل الناس، في حين يحمل الثاني هموم كل الطبقات والجماهير والفقراء والمحرومين والكادحين. وبالتالي، فإن المثقف الحقيقي هو المثقف العضوي، حسب غرامشي، الذي يعيش هموم عصره ويرتبط بقضايا أمته. فالمثقف الذي لا يتحسس آلام الآخرين لا يستحق لقب مثقف، حتى ولو كان يحمل أرقى الشهادات الجامعية. بل قد يكون المرء أميًّا، لكنه مثقف كونه حلّ المشاكل الاجتماعية الأكثر تعقيدًا. ولم يكن المفكر محمد عابد الجابري بعيدًا من هذا التوجه، إذ يرى أن المثقف هو الذي يلتصق بهموم وطنه وهموم الطبقات الكادحة والمقهورة. إنه المثقف العضوي الذي يضع نفسه في خدمة المجتمع ويواجه تحدياته المختلفة، دفاعًا عن الحق والحقيقة ورفضًا لكل أشكال الظلم والقهر والتسلط، علمًا بأنه يعلم بأن ذلك قد يكلفه حياته. أما صلاح أبو سيف فيرى أن مفهوم المثقف ليس مفهومًا مُحكمًا وقطعيًّا ممتلئًا بتعبيراته وما يحمله في طياته من مداليل، بل إنه مفهوم متموج وفيه فراغات ومساحات شاسعة أكثر مما فيه من امتلاء. وهذا ما يسمح بضرورة الإضافة والملء والمراجعة الدائمة، أو البدء من جديد على الدوام، ليس بنفي المفهوم وإلغائه، بل بتجديده وتحيينه، ووضعه في سياق المتغيرات الحاثة والطارئة.وكي نختم نشير إلى أن المفكر الفرنسي جوليان بندا يرى أن المثقف لا يكون مثقفًا حقيقيًّا إلا حين يعارض الفساد، ويدافع عن المستضعفين، ويقف في وجه السلطة القمعية الفاسدة. ففي كتابه "خيانة المثقفين"، يرى بندا أن المثقفين خانوا الفكر النقي الخالص، وتاهوا وراء الأهواء السياسية والإيديولوجية، وتخلوا عن المثل العليا الترنسندنتالية. إن مهمتهم في الأساس تقضي بمحاربة كل ضروب ما يُسمّى بالواقعية السياسية والنزعات القومية، باسم قيم العدالة والحق والحقيقة والجمال التي يبدو أنها فقدت مكانها في عالمهم. وهو يلمّح إلى القسم الأكبر من مفكري جيله. فالمثقف الحقيقي هو أقرب ما يكون إلى الصدقية مع نفسه حين تدفعه المشاعر الميتافيزيقية الجيّاشة والمبادىء السامية، أي مبادىء الحق والعدل، إلى فضح الفساد والدفاع عن الضعفاء وتحدي السلطة المعيبة الغاشمة.يبدو أننا في لبنان، وسائر أرجاء العالم العربي، بعيدون جدًا من المثقف العضوي أو المثقف الإنساني. لقد ظهر هذا النوع من المثقفين إبان عصر النهضة في لبنان، كما في مصر وسوريا والعراق. فهل لنا بمحاكاتهم؟أيها اللبناني، أيها العربي، بل أيها العالمي: حدّد واختر موقعك الثقافي.***· كاتب وشاعر ومترجم من لبنان

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - winter

Published on March 19, 2021 14:18

العصر الجاهلي إشكالية التسمية والتاريخ - نحو مصطلح أدب الخضرمة

♦ د. علي أحمد الأحمد *

- نبذة عن البحث:

يُعَدّ مصطلح "جاهلية" من المفردات التي غزت قاموس الحياة العربية عمومًا، وتغلغلت في ذهنيّة الثقافة العربية وكيانيّتها، وقد وجدت هذه المفردة تُربة خصبة في واقع المجتمع العربي المتمسك بتراثه، والغني بمعطيات شتى، منها العادات والتقاليد المحكومة بتعاليم الدين الإسلامي، بين التشدد والاعتدال، وأنّ ما يسمّى جاهلية، بمعنى الجهل وعدم المعرفة، تدحضه جميع التطورات الحضارية والعلمية والدينية والفكرية، والاكتشافات الإنسانية القديمة، ولعل المفارقة هنا قد أدّت دورًا حيويًّا لانقسام صفوف النخبة المعنية من دون سواها حول المستجدات الطارئة في الحياة العربية برمتها.ذلك الأدب الذي نسبناه إلى الجاهلية فقلنا الأدب الجاهلي، لم يُسَمّ هذا العصر بالجاهلية إلا بعد ظهور الإسلام، سمّاه القرآن، بمعنى الجهل ضد العلم، وهو يتناول الشعر والنثر، الدْالَينْ على حالة ذلك العصر من اجتماع وسياسة ودين، وهذا الأدب لم يبدأ بتدوينه إلا في القرن الثاني للهجرة، حين بدأ عصر التصنيف والجمع، فمنهم من تبنى فكرة موقع التسمية والتنظير، ومنهم من تصدى إلى إشكالية تاريخ الفكر العربي، وتكريس مفهوم الشرق العربي، وتمويه هويته وإضفاء ملامح جديدة تتناقض تمامًا مع الموروث جملة وتفصيلًا، وما نريده من هذه الوقفة هو إثبات الأقدمية في وجود سكان الشرق الذين وضعوا أسس التشريع والمفاهيم العلمية والاجتماعية التي وصلت إلى الحضارة المعاصرة، مع أنّ الانتشار العربي القديم قد قطع أشواطًا كبيرة في مجال العلم والمعرفة والابتكار، وأنّ صفة الجهل ليست عامة، بل تخص فئة معينة من الناس قد جهلوا ماهية الدين الجديد، لا سيما إشكالية الشعر العربي عمومًا والشعر الجاهلي خصوصًا، إنّ الشعر العربي المسمّى جاهليًّا اتبع نمطًا خاصًا به ليس كما يكتب شعراء الغرب الذين ينظمون طبقًا لأصول وقواعد معلومة منهم، ولكن هذا لا يعني أنّ الشعر العربي يخلو من الوحدة، فكل كلام يخلو من وحدة ترابطه ببعضه نعدُّ صاحبه جاهلًا وأسلافنا لم يكونوا كذلك، بل هم أصحاب عقول ثاقبة كما تخبرنا آثارهم، وأهداف هذه الدراسة هي لمدلول لفظة جاهلية وما فيها من حيثيات.إنّ وحدة الشعر الجاهلي تقوم على العاطفة والتصور والخطة الواقعية، فالشاعر الجاهلي اتبع السلّم العقلي بقصيدته التي ينتقل فيها من ذكرى إلى أخرى، والشعر الحقيقي ذكريات عذبة ومرة وهي منبع الشعر، وهكذا كان للشعر العربي دور بارز في الحياة الأدبية والفكرية والسياسية، وهو يتطور بحسب تطور الشعوب العربية والإسلامية، وبحسب علاقاتها بالشعوب الأخرى، من فرس وروم وبربر وغيرها. وبرزت فيه فنون جديدة متطورة من حيث المضمون، ومن حيث الأسلوب واللغة، كما كان العرب الجاهليّون على درجة راقية من الحسّ الأدبي والشعري، وعلى مستوى عالٍ من السمو الأخلاقي، وعلى قدر كبير من الرجولة، والمروءة، والنجدة، والكرم، والشّجاعة، وحبّ الديار وإكرام الجار، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وسمو الأخلاق والشرف والغيرة، ويتميز العرب بأنّهم أكثر الشعوب فصاحة وحفظًا، كما يتصفون بالصفاء الذهني كصفاء صحرائهم النقيّة.

* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - winter

- نبذة عن البحث:

يُعَدّ مصطلح "جاهلية" من المفردات التي غزت قاموس الحياة العربية عمومًا، وتغلغلت في ذهنيّة الثقافة العربية وكيانيّتها، وقد وجدت هذه المفردة تُربة خصبة في واقع المجتمع العربي المتمسك بتراثه، والغني بمعطيات شتى، منها العادات والتقاليد المحكومة بتعاليم الدين الإسلامي، بين التشدد والاعتدال، وأنّ ما يسمّى جاهلية، بمعنى الجهل وعدم المعرفة، تدحضه جميع التطورات الحضارية والعلمية والدينية والفكرية، والاكتشافات الإنسانية القديمة، ولعل المفارقة هنا قد أدّت دورًا حيويًّا لانقسام صفوف النخبة المعنية من دون سواها حول المستجدات الطارئة في الحياة العربية برمتها.ذلك الأدب الذي نسبناه إلى الجاهلية فقلنا الأدب الجاهلي، لم يُسَمّ هذا العصر بالجاهلية إلا بعد ظهور الإسلام، سمّاه القرآن، بمعنى الجهل ضد العلم، وهو يتناول الشعر والنثر، الدْالَينْ على حالة ذلك العصر من اجتماع وسياسة ودين، وهذا الأدب لم يبدأ بتدوينه إلا في القرن الثاني للهجرة، حين بدأ عصر التصنيف والجمع، فمنهم من تبنى فكرة موقع التسمية والتنظير، ومنهم من تصدى إلى إشكالية تاريخ الفكر العربي، وتكريس مفهوم الشرق العربي، وتمويه هويته وإضفاء ملامح جديدة تتناقض تمامًا مع الموروث جملة وتفصيلًا، وما نريده من هذه الوقفة هو إثبات الأقدمية في وجود سكان الشرق الذين وضعوا أسس التشريع والمفاهيم العلمية والاجتماعية التي وصلت إلى الحضارة المعاصرة، مع أنّ الانتشار العربي القديم قد قطع أشواطًا كبيرة في مجال العلم والمعرفة والابتكار، وأنّ صفة الجهل ليست عامة، بل تخص فئة معينة من الناس قد جهلوا ماهية الدين الجديد، لا سيما إشكالية الشعر العربي عمومًا والشعر الجاهلي خصوصًا، إنّ الشعر العربي المسمّى جاهليًّا اتبع نمطًا خاصًا به ليس كما يكتب شعراء الغرب الذين ينظمون طبقًا لأصول وقواعد معلومة منهم، ولكن هذا لا يعني أنّ الشعر العربي يخلو من الوحدة، فكل كلام يخلو من وحدة ترابطه ببعضه نعدُّ صاحبه جاهلًا وأسلافنا لم يكونوا كذلك، بل هم أصحاب عقول ثاقبة كما تخبرنا آثارهم، وأهداف هذه الدراسة هي لمدلول لفظة جاهلية وما فيها من حيثيات.إنّ وحدة الشعر الجاهلي تقوم على العاطفة والتصور والخطة الواقعية، فالشاعر الجاهلي اتبع السلّم العقلي بقصيدته التي ينتقل فيها من ذكرى إلى أخرى، والشعر الحقيقي ذكريات عذبة ومرة وهي منبع الشعر، وهكذا كان للشعر العربي دور بارز في الحياة الأدبية والفكرية والسياسية، وهو يتطور بحسب تطور الشعوب العربية والإسلامية، وبحسب علاقاتها بالشعوب الأخرى، من فرس وروم وبربر وغيرها. وبرزت فيه فنون جديدة متطورة من حيث المضمون، ومن حيث الأسلوب واللغة، كما كان العرب الجاهليّون على درجة راقية من الحسّ الأدبي والشعري، وعلى مستوى عالٍ من السمو الأخلاقي، وعلى قدر كبير من الرجولة، والمروءة، والنجدة، والكرم، والشّجاعة، وحبّ الديار وإكرام الجار، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وسمو الأخلاق والشرف والغيرة، ويتميز العرب بأنّهم أكثر الشعوب فصاحة وحفظًا، كما يتصفون بالصفاء الذهني كصفاء صحرائهم النقيّة.

* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - winter

Published on March 19, 2021 11:30

بين الموت والجنون - قصّة "مات أبي مرّتين" لـ مطانيوس قيصر ناعسي أنموذجًا - دراسة موضوعاتيّة

♦ د. ريتّا يوسف حدّاد *

♦ د. ريتّا يوسف حدّاد *- نبذة عن البحث:

القصّة فنٌّ سرديّ يعبّر عن تحوّلاتٍ اجتماعيّة، ويضيء على ذاتٍ معيّنة وذواتٍ معنيّة، في تفاعلها مع المحيط، وتبرز هنا أهمّيّة الكاتب المبدع في القبض على اللحظات الزّمنيّة، وتكثيف الأحداث باقتصاد لغويّ.هذه القصّة "مات أبي مرّتين"** لـ مطانيوس قيصر ناعسي ***، ترجمة لمعاناة ذاتيّه عاشها الكاتب، فلخّص عمرًا في سطور، ما يعني أنّه من نوع السّيرة الذّاتية، فالأحداث مسّته بشكل مباشر.والأسلوب المعتمد في هذه القصّة أسلوب القهقرى؛ فقد بدأت من الحادثة الأخيرة: موت الأب وبعدها عاد السّرد إلى الماضي، إلى أحداث حصلت قبل الموت بدءًا بأخبار النّاس عمّا حصل مع الأب من أحداث، عن سبب جنونه، وأثره الصّعب على العائلة، واصطحاب الكاتب لوالده إلى العيادات الطّبّيّة، بعد مرضه الجسديّ في أواخر عمره، فالرّثاء والدّعاء. والسّرد ذاتيّ والرّاوي الكاتب عينه، وبطل القصّة الحقيقيّ.وقد يخدم المنهج الموضوعاتيّ هذه الدّراسة، لتشعّب قضاياها المطروحة، فيمدّنا بإضاءات فلسفيّة وجوديّة ونفسيّة واجتماعيّة ودينيّة. تطرح قصّة "مات أبي مرّتين" لمطانيوس ناعسي إشكاليّةً فلسفيّة، إذ يعني بالموت الأوّل فقدان العقل وبقاء الرّوح في الجسد، ويشير إلى فقدان الرّوح في الموت الثاني. الأوّل جعل والده كائنًا لا دور له في الحياة سوى الأكل والشّرب ومعاقرة الأدوية والنّوم، والثّاني سلب الإنسان وجوده الدّنيويّ ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويغادر عالم الأحياء. فهل فقدان العقل موت، ما يعني أنّ العقل موازٍ للرّوح؟ وما تداعيات الجنون على العائلة المكوّنة من شخصيّات القصّة؟ وكيف نظر المجتمع إلى الحالة المستجدّة؟ وهل الموت على مرحلتين يقسم آلام الفقد جزأين ويخفّف وطأة قسوته إن حصل في مرّة واحدة؟ وأين وقعت هذه القصّة ومتى؟ وما وقع الإيمان المسيحيّ على الكاتب؟وإن أردنا الغوص أعمق، نطرح الجدليّة المنطقيّة الآتية: مع تسليمنا بأنّ الفكرة المعالجة جديدة وقلّما تشكّل فكرة رئيسة يدور حولها الخطاب، أليس كلّ إنسان معرّضًا، وبنسب متفاوتة، لأن يكون مجنونًا أو ابن مجنون أو زوج مجنون؟ إذًا يستحقّ هذا الموضوع أن نوليه اهتمامًا فلسفيًّا خاصًّا. قد لا نستطيع تحديد الاتّجاه الّذي سنسير فيه إن وصلنا إلى تلك الحال، ولكن قد تنفع دراسة الوضع، والتعرّف إليه عن كثب، وتقليب وجهات النّظر الّتي قد تلقي رذاذًا من الضّوء على ريبة النّفوس، وقد تحمل إفادة لآخرين غرباء، أو لمقرّبين، أو ربّما لذواتنا. فالمعرفة نقيض الجهل، والمعرفة نور والجهل ظلمة.

* محاضرة ومشرفة في الجامعة اللبنانيّة، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة.

** مطانيوس قيصر ناعسي، "مات أبي مرّتين"، خواطر، ط1، alphapress، 2017، (توزيع منشورات جمعية تجاوز - بيروت)، من ص 5 إلى ص 19.

*** مطانيوس قيصر ناعسي: كاتب وناقد، ولد في "عين يعقوب" شمال لبنان، يعدّ أطروحةً لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها، له في الرّواية: "حرفٌ زائد" و"نصفي الآخر"، وفي الأقاصيص: "طوجو" و"حمار أعمال" و"جواز مرور"، وفي الخواطر: "أشعُرُ" و"مات أبي مرّتين"، وفي الشعر: "ضيعانك يا بلادي فينا"، وفي العلم "ونسبح" وسواها. إضافةً إلى مقالاتٍ صحافيّةٍ عديدة.

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter

Published on March 19, 2021 11:24

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers