عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 69

December 16, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : المنبتون من الثقافة الوطنية

واجهتْ الثقافة الوطنية الديمقراطية تحدياتٌ كثيرة في سبيلِ تشكيل نفسِها، وزرعِ وجودِهِا في الأرض، لهشاشةِ الجذور الثقافية لها، وعدم ترسخ الأنواع الأدبية والفنية، وقد تنامت بذورُهُا مع تنامي الحركة الوطنية الديمقراطية، أي بقدرِ ما تتخلص الحركات السياسية من جمودها وشموليتها، وبقدر ما يقدر المبدعون على تحليل العلاقات الاجتماعية التقليدية ونقدها وتجاوزها.

وقد تنامت الرؤى الشمولية في هذه الثقافة عوضاً عن ضعفها وزوالها، بسببِ تحكم المؤسساتِ العامة البيروقراطية في مصائر الثقافة، وخلخة تماسك المبدعين وحفرهم في الواقع ونقده، وهو الشرط الضروري في تنامي أي إبداع.

وكل هذه المؤثرات لعبت أدوارها في زعزعة الثقافة الوطنية وتقزمها، وتنامي دوران الكتاب والفنانين والمثقفين حول ذواتِهم ينسجون شرانقَ من وهم، ويكرسون أنفسهم وقد انعزلت عن عمليات تحليل الواقع ونقده، سواء عبر عوداتهم لوعي الطوائف وأندماجهم في مشروعاتها السياسية التفكيكية، ومزايداتهم على هذا الوعي أحياناً، عوضاً أن يتغلغلوا إلى نواته الوطنية ويبرزوها وينقدوا تجلياتها الطائفية ويخلقوا التلاحم بين الجمهور.

أو جعلهم ذواتهم هي البؤرُ الوحيدة في الكون الثقافي، فلم يعدْ ثمة وطنٌ ولا جبهاتٌ ثقافية يمكن أن تكرس شيئاً من الوعي الديمقراطي الحقيقي في الجمهور، فجربوا حتى ضاعوا، وانعزلوا عن القراءة وتطوير أدواتهم، أو راحوا يكررون ذواتهم الجامدة بصور شتى، حتى فقدتْ التجاربُ التي يقومون بها أهميتها ودورها، ولم يعد ثمة فارق بين مبدع كرس نفسه لعقود وبين ناشيء، بل قدرَ الناشىءُ أن يبز المعتق عبر أساليب هزيلة وإدعاءت بخلق فن جماهيري وما هو بجماهيري بل تخديري، يعتمد التسلية الفجة.

وهناك مظاهر شتى لذلك فكلها تعبيرٌ عن خلخلة وعي فئات وجدتْ إن مصالحَها هي كلُ شيء، ورنتْ إلى كراسيها وأرصدتها، وباعتْ تاريخاً، وتخلتْ عن تقنياتٍ وأدوات توصيل وحولتْ المنابر الفنية والأدبية إلى تكريس لشخوص وشلل وليس لمراكمة وعي ديمقراطي ثقافي يعيد بناء الثقافة الوطنية الخربة.

وتتشكلُ معطياتٌ جديدة لتجاوز ذلك عبر الدفاع عن مصالح الفنانين والكتاب ومؤسساتهم ونتاجاتهم، وتغيير هذا المستوى المتدني لظروف إنتاجهم الثقافية والشخصية، بشكلٍ جماعي وليس بأشكالٍ فردية، بحيث يتم تغيير جوانب هامة من الوضع الثقافي كدعم مغاير لهذا الدعم الهزيل الراهن، بحيث يزيل دور مؤسسات الثقافة المتسولة، ويضع قانوناً للتفرغ وليس لشراء بعض المبدعين، ويقيم مسارح ومكتبات وثقافة منوعة كبيرة للطفولة، ويحرر التلفزيون من سطوة الشلل، ويجعل للفنانين والأدباء ضماناً اجتماعياً مواكباً لدورهم الوطني، ولا يجعل من المثقفين منبوذين في أرضهم محتفى بغيرهم من كل الأصقاع!

وأن لا يأتي ذلك عبر التسول كذلك بل عبر استخدام الأدوات النضالية المتوفرة من مجالس منتخبة ونقابات، وإذا حدث أن لم تستجب الدوائر البيروقراطية لهذا وفضلت العمل عبر الشلل وتكريس المثقف المهرج والشاعر الشحاذ، والفنان المتعطل من الموهبة، فلتتواصل اللجان المشتركة للمثقفين، وتحفر في الواقع سواء عبر تعضيدها لنواب ديمقراطيين، أو بتصعيد نتاجها وتغيير طابعه الانعزالي غير المفيد وتتعلم مرة أخرى كيف تتكلم مع الناس.

December 12, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : علم الحشرات السياسية

عبـــــــدالله خلــــــــيفة

عبـــــــدالله خلــــــــيفة

لا تستطيع بعض النوعيات السياسية إلا أن تتعيش على إنتاج غيرها، فليس لديها قدرة على الإنتاج وإذا توجهت للإنتاج فهو إنتاج ضئيل، لا يتناسب مع حجم تصوراتها عن نفسها العملاقة، وعن أهدافها الطموحة.

وبسبب أن الطموحات السياسية الكبيرة تحتاج إلى إنتاج فكري كبير وعلى بلد يستوعب هذه الطموحات، فهذه النوعيات تعيش حالة من الاندفاع الهائل ثمة حالة معاكسة من الإحباط القاتم!

في زمن الاتحاد السوفيتي تنتفخ عضلاتها السياسية، وفي زمن أزمة المنظومة (الاشتراكية) تتهم المصلحين والباحثين في بلدهم عن حلول لأزماتهم بأنهم خونة ومرتدون، فهي تريد بلداً كبيراً جاهزاً يساعدها، حتى على المستوى البسيط التافه، مثل أن المناضل يريد إرسال أبناءه للدراسة المجانية، في حين أن الدراسة تحولت إلى دراسة بالمال، ولم يعد ثمة جامعات سياسية، شهاداتها أغلبها غير علمية.

ومثلما أن ظروفه تحتاج إلى أن يشتغل ويتعلم ويتطور فكرياً وسياسياً لكنه لا يريد أن يتعب، يريد كلَّ شيءٍ جاهزاً مثلما كان الاتحاد السوفيتي جاهزاً بالنظرية وبالمطاعم وبالفودكا!

هذا يحدث للمناضلين للقومويين الذين يريدون كل شيء جاهزاً من القيادة القومية: النظريات والكتيبات والتعليمات، وحين تختفي القيادة القومية، خاصة شيكاتها فإن العالم يغدو دماراً، ولا يستطيع المناضل إلا أن ينتظر ثدي نظامه الحنون ليسقيه بالحليب السياسي الصناعي!

وهذا يحدث للمناضلين المذهبيين السياسيين الذين يزعمون بأنهم مناضلون إسلاميون، وهم أقوياء لأن الضخ المالي والسياسي لا يزال مستمراً، فالتعليمات والأشرطة والكتيبات والشيكات لا تزال متدفقة، ولهذا هم (إسلاميون) وحين تتوقف الإرساليات سيفكرون في أفكار أخرى، أكثر تعبيراً عن قضية الوطن والأمة!

لا بد للجماعات السياسية التي تعيش على الانتفاع من حماس يغطي عيون الفقراء ويصور الانتفاع بأنه تضحيات كبرى، وهناك أناس مخدوعون وطيبون حتى بين هؤلاء، لكن زبدة المرحلة حين يتم خض المصالح لا تتحمل إلا العدد المحدود لأن الدول لا تستطيع أن تدفع للجميع!

ويقوم هذا العدد القليل بفلترة الاندفاع والحماس والحكمة وبعد النظر والإصرار والمقاومة والعلوم، ويحولها إلى سن سيف مكسور، ففي ساعة اعتماد الشعب على التنظيم الطليعي يتحول التنظيم الطليعي إلى خروف لا يصلح حتى للذبح في عيد الأضحى!

تسرب الحشرات إلى التنظيم يتم تدريجياً وبعد سنوات عديدة يرى أصحابه أنه لم يعودوا قادرين على فعل شيء حقيقي، بسبب السماح للحشرات بالعيش طويلاً في غرف التنظيم المناضل، وهذه الحشرات تبحث عن السكر فتمصه حتى تحول قصب التنظيم إلى أعواد يابسة تتكسر!

من هنا ضرورة أن تكون التنظيمات قليلة العدد، معتمدة على نوعيات منتجة، كثيفة العمل، قليلة الكلام، كثيرة الفعل، لا تفكر بمصالحها وتنفيع أقربائها وأصدقائها، تبحث عن هموم المجتمع وقضاياه لا عن انتظار العون الخارجي ومنافع المؤتمرات والسفرات والرحلات.

لو كانت التيارات السياسية تيارات نحل ونمل، أي تيارات إنتاج وخلق، لكن الانتماء جدياً ولكن هناك نوعاً آخر من الحشرات يطن ويؤذي وينشر الميكروبات!

#المنبر_التقدمي

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61b69fc9ca61e', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 11, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الكائنُ الذي فقدَ ذاته

أرقصْ على حبال الطبقات والتيارات وأرفعْ مصلحتكَ الخاصة لدرجة المقدس.

كنْ مع الحركة إذا رفعتك وقربتك من السلطة والمغانم وأهربْ عنها إذا حرقت شعرةً من جلدك.

كنْ ضدها إذا خسرتْ ولا تقطعْ الخيوطَ تماماً فربما أعطتك شيئاً في مستقبل الأيام.

كنْ مع الاشتراكية إذا كانت كراسٍ وتذاكرَ ودراسة مجانية وأبناءً يذهبون للنزهة.

لكنك دائماً مع الرأسمالية، هذه الملعونة اللذيذة.

كنْ مع اليسار إذا أغنى أهل اليسار، وكن مع اليمين إذا صعد نجمُ اليمين.

كن مع الالحاد إذا كان مفيداً وساعتهُ دانية وكنْ مع الإيمان إذا كانت قطوفه دانية.

كنْ ماركسياً تقدمياً حيث لا ضررَ ولا ضرار والجمهورُ الكادحُ يعطي تضحياته لها، وكنْ دينياً طائفياً حين ينقلب الجمهورُ ويصبحُ منشئاً لحصالات الخير والتبرعات ويسفكُ دمَهُ من أجل الخيال.

أنت أيها الراقصُ على حبال الطبقات والتيارات، يا لك من ذكي في زمن الغباء السياسي.

قامتك تصلُ للسماء وأنت تمشي وراء جيفارا وكاسترو وهوشي منه وتدقُ طبولَ الثورة في الغابات العربية الصحراوية، تحملُ بندقيةً من خشب وتقاتلُ في الفضاء، ولكن لا مانع من استثمار أبناء هوشي منه في المصانع والسكوت عن الاستغلال الفظ للملايين منهم.

إذا جاء زمانُ الثورة العمالية والاشتراكية فأنت إشتراكي لا تقبلُ بربطةِ عنق برجوازية، وتدينُ الإكراميات وإنشاء المتاجر عند اليساريين المتخاذلين الانتهازيين، ولكنك لا تمانع من المتاجرة بالدولارات في الاشتراكية وبيع البضائع المهربة بالسر في روسيا السوفيتية.

جاء زمانُ الطائفيين ففجأة إكتشفتْ طائفتك، وبكيتْ على ماضيك الإلحادي، وكراهيتك للمساجد والمآتم حسب تصنيفك الطائفي، وعرفتْ مزايا مذهلةً في هؤلاء الطائفيين المقاتلين من أجل الديمقراطية وحقوق الجماهير، أو لكونهم عقلاء يؤسسون رأسمالية بنوك الخير ومساعدة الشعوب وينخرون الحكومات والأنظمةَ بدأبٍ من أجل مستقبلِ رأس المال الطفيلي، وفي الإمكان أن يقفزوا للسلطات فجأة. فأنتَ دائماً مع الخير وتقدم الشعوب والموجة الغالبة.

مع الدولةِ والرواتبِ المجزية والعلاوات والبقشيش ومع المعارضةِ الطائفية تضعُ في صندوقَها الأسود بطاقةً للمستقبل، وربما يحضرُ مقعدٌ عال في قادم الأيام، فالعاقلُ لا يفلتُ فرصةً.

مع الاشتراكية هناك ومع الشيعة هنا، ومع السنة هناك ومع الربيع ومع الخريف حسب الأسعار، ومع الألوهة ومع الإلحاد، ومع المقاومة ومع التراكمات النقدية حسب الطلبات الوطنية والعالمية والشركات المتعددة الأيديولوجية.

التناقضاتُ تملأكَ ولكنها لا تدمرك، كيف تُدمرُ حصالةٌ؟ وكيف يفلسُ بنكٌ إيديولوجي سياسي متحرك؟!

التناقضاتُ تصيبُ المناضلين الخائبين الذين لا يغيرون مبادئَهم حتى في الأعاصير، الذين إذا قلّ أنصارهم بقوا، وإذا كثروا لم يغتروا. يكتفون بضلع من بناية، ويزدهرون في البساطة والشظف والفرح.

أما أنت فعملاقُ عصرك ترتفعُ عن هؤلاء المحنطين، وتزدهرُ أسهمك ومدخراتك، وترهفُ السمع لأي تغير في الذبذبات السياسية والمالية، وتزحف وتزحف حتى تهترئ نفسك ولا يبقى عظيمٌ في روحك، تتحسُّ موجات الهواءِ الصغيرة لتتعرف الاتجاه القادم وتبقى في الاتجاه السائد.

قدمٌ في الرأسمالية وقدم في الاشتراكية، قدم في اليسار وقدم في اليمين، قدم مع الإرهابيين وقدم مع الشرطة العربية حسب مسار الأسهم.

هؤلاء أعداؤك الذين كانوا يريدون قتلك فكيف تظهر بينهم وتزرعْ زرعهم، وهذه أوراقكَ كيف توقفت وأهترات، وهذا مسرحك كيف هدمته، وهذه أدبياتك كيف توقفت وهذه صحفك كيف أهترأت، وهذه خطاباتك كيف مُحيت، وهذا تيارك كيف دمرته، وهذا شعبك كيف تلاعبتْ بمصيره؟

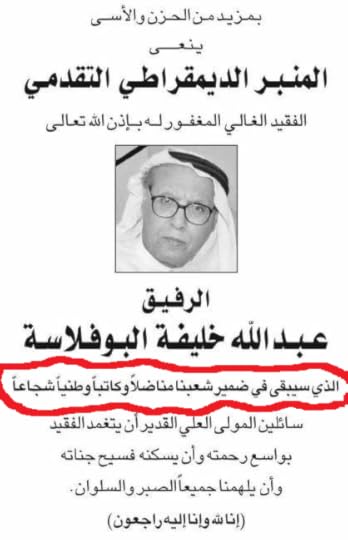

القائد والمناضل عبـــــــدالله خلــــــــيفة مفكراً وأديباً وروائياً بحرانياً

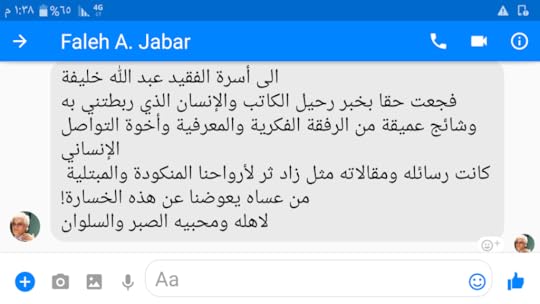

كريم مروة

كريم مروة تميّز عبـــــــدالله خلــــــــيفة بالجمع في شخصيته بين المفكر اليساري والأديب والروائي والمناضل الذي لم يتراجع في كل الظروف عن أفكاره وعن مواقفه. وقاده إلتزامه بأفكاره التي دافع عنها بشجاعة الى السجن اكثر من مرة. لكن من اهم ما عرف عنه وهو في السجن، الذي أدخل إليه في عام 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين، أنه لم يترك القلم لحظة واحدة. وصار معروفاً أنه ألّف عدداً من كتبه ومن رواياته على وجه الخصوص داخل السجن على ورق السيجارة. وكانت تهرّب إليه الأقلام و أوراق السجائر ليمارس عمله الأدبي و الفكري. وكانت تهرّب أعماله الأدبية من السجن و يعاد طبعها بانتظار خروجه من السجن لكي يتم نشرها. وهو بتلك الصفة التي ندر شركاؤه فيها تحوّل الى أيقونة بالمعنى الحقيقي المناضل اليساري الحقيقي و لصاحب الفكر النيّر.

تعرّفت الى عبـــــــدالله خلــــــــيفة عندما زرت البحرين في عام 2000، العام الذي كانت قد تحولّت البحرين من إمارة الى مملكة ذات دستور شبيه بمعنى ما بدساتير الممالك الدستورية. لبّيت يومذاك دعوة المنبر الديمقراطي الذي صار الناطق باسم جبهة تحرير البحرين والبديل منها في الشروط الجديدة. وأشهد أن تلك الزيارة قد عرّفتني الى تاريخ البحرين القديم والحديث. كما تعرفت في الآن ذاته الى العديد من قادة جبهة تحرير البحرين القدامى وقادة المنبر الديمقراطي الجدد. وكانت لي صداقات أعتز بها مع عدد من قادة جبهة التحرير، لا سيما في الزمن الذي كانت الإمارة قد انفتحت على القوى الداخلية والخارجية في عام 1973، وأجرت انتخابات نيابية نجح فيها ثمانية من أهل اليسار.

وكنت قد زرت البحرين قبل ذلك غير مرة في طريقي الى الهند واليابان والفيتنام. ولا أنسى فرحي في احدى تلك الزيارات في عام 1980 عندما وجدت في المكتبات كتباً لمهدي عامل و كتباً لماركس.

في تلك الزيارة الأخيرة المشار إليها تعرّفت الى طبيعة التحول الذي كان يحصل في ذلك التاريخ في البحرين. وقد دعيت الى عدد كبير من الندوات التي تحدثت فيها عن قراءتي لذلك الحدث، الذي كان من أبرز عناصره الى جانب تحول البلاد من امارة الى مملكة دستورية، القرار الذي كانت قد اتخذته السلطات بالأفراج عن جميع المعتقلين واستدعاء الذين عاشوا في المنفى لممارسة حريتهم في البلاد والسماح في تشكيل جمعيات وأحزاب و نقابات ومنابر. وكان ذلك حدثاً مثيراً للدهشة في ذلك التاريخ وفي ذلك الموقع الجغرافي بالتحديد. وكان من بين الذين إلتقيتهم وزراء في السلطة الذين تحدثت إليهم عن معنى ذلك الحدث.

إلا أنني و أنا أستحضر اسم عبـــــــدالله خلــــــــيفة كمفكر وأديب وروائي مناضل لا استطيع الا ان اعلن لنفسي وللقارئ كم كنت معجباً بهذا الانسان. فهو الى جانب ما أشرت إليه من صفات فكرية وأدبية وسياسية كان إنساناً رائعاً بالمعنى الذي تشير اليه وتعبر عنه سمات الانسان الرائع بدماثته وبأخلاقه وبحسه الإنساني الرفيع. لم أقرأ مع الأسف رواياته. لكنني قرأت بعض مقالات وقرأت جزءاً من موسوعته التي تحمل عنوان «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية». وهو كتاب من أربعة أجزاء يحتل مكانه في مكتبتي. غير أنني وأنا أستحضر اسم هذا الانسان النبيل لا استطيع الا ان أتساءل عن الأسباب الداخلية والخارجية التي غيرت تلك الوجهة التي كانت يعبر عنها ذلك التحول الكبير الذي أشرت إليه.

كريم مروة

December 9, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: جبهة التحرير الوطني البحرينية باقية والمنبر التقدمي شكلٌ مؤقت وعابر

كان لجبهة التحرير الوطني البحرينية دواع موضوعية للنشؤ والعمل ، وقد استمرت طوال عقود الخمسينيات وما بعدها حتى أوائل القرن الحادي والعشرين ، مضفرة بين شعارات الفكر التقدمي العالمي والحركة الوطنية التي نشأت في ظلها ، والتي غذتها بوجودها الجماهيري ، حتى غدت خلال العقود التالية من أهم ركائز الحركة السياسية البحرينية.

لكن في سنوات القمع الطويلة منذ الستينيات حتى التسعينيات من القرن العشرين أُنهكتْ الجماعة بالضربات المتلاحقة والتضحيات خاصة داخل البلد الصغير المحاصر ، فلم يبقْ سوى قيادة خارجية وجماعة صغيرة داخلية مفتتة ، وجاءت التحولاتُ السياسية في زمن الميثاق فأسرعت القيادة الخارجية بالحضور وأنهت عملياً الوجود الرسمي العلني لجبهة التحرير ، حيث انبثقت بعد هذا تجربة (الجمعيات).

لقد حدث في الظاهر ما يشبه الطفرة وبدا أن المسرح السياسي سوف يشهد تجربة ديمقراطية حديثة على الطراز الأوربي ، ولكن كان ذلك أشبه بحلم منه بواقع موضوعي حقيقي ، فالديمقراطية الحديثة لا تتكون فوق جسم سياسي تقليدي.

لقد كان قدوم قيادة جبهة التحرير الوطني من المنفى أعلاناً في الواقع بانتهاء هذه الجبهة على طريقة السكتة القلبية ، والإنهاء البيروقراطي الفوقي ، دون أن يبقى فردٌ من تلك القيادة يعالج هذه الفترة الانتقالية ، أو حتى يحفظ موادها الفكرية والسياسية ، ولتتم المزواجة بين القيادة في الخارج وبين الجسم السياسي المُراد تكوينه في الداخل بشكل علني .

لقد كان خطأ القيادة الأخيرة للجبهة جسيماً ، في عدم تشكيل مرحلة انتقال بين النشاط الخارجي أو السري الداخلي وبين الدخول في تجربة الجمعيات ، كما أنها لم تقرأ حدود (الإصلاحات) المزمع إحداثها ، خاصة الدستور المؤقت الذي صار دائماً .

وهذه القرارات المرتجلة وليدة التعب السياسي ، والطمع المادي ، حتى أوجدت جمعية المنبر التي غدت نادياً خطابياً ومقهى للحوار .

وعموماً فإن التنظيم كان يحتاج لفترة من الحوار الموسع ، ولإعادة التشكيل ، بحيث تحدث عملية عبور سليمة ، لا أن يـُقاد لوضع علني تبقى فيه معظم الأوراق لدى الجهاز الحكومي .

وفي قلب الجمهور التقدمي البحريني خلال عقود من النضال السري البطولي كان هناك رفضٌ لأي تلاعب بهذا التاريخ ، لكن دون جهود لترميم ما انقطع وإعادة تشكيله .

كما أن ذلك ارتبط بوضع دولي معقد انهارت فيه ما سمي بالكتلة الاشتراكية ، لهذا بدت (الماركسية – اللينينية) التي تمسك بها التنظيم كأنها إيديولوجية ملغاة كذلك ، دون أن يقدر على إعادة إنتاجها .

إن المسألة لا تتعلق بجماعةٍ في هذا البلد أو ذاك ، فنصفُ قرنٍ من إنتاجِ الماركسية من قبل المركز السوفيتي ، أو الصيني ، طبعتْ الوعيَّ البشريَّ في العالم الثالث خصوصاً بمجموعةٍ من الآراء القوية التي لا تقبل التغيير ، وغدتْ هذه الطبعة الفولاذية من الماركسية غيرِ قادرةٍ على خلقِ طبعة ثانية فما بالك بثالثة ورابعة .

وأُعتبر خلال السنوات الطويلة السابقة إن أي تحوير في هذه الطبعة بمثابة خيانة ، تستوجب في البلدان المصدرة لهذه الماركسية حكم الإعدام ، ويعتبر ذلك ارتداداً عن الولاء المطلق للبروليتاريا وثورتها التي ستقود إلى انتهاء الطبقات وحدوث الجنة الشيوعية الأرضية.

وحين انقلبت تلك البلدان في عواصمها على هذه الطبعة الأولى من الماركسية مرتدة إلى نقيضها ، حيث الولاء الكلي للرأسمالية ، أصيب المقلدون لها والمتبركون بمقدساتها وبركاتها ، بما يشبه اللوثة السياسية ، التي أضيفت لما قاسوه من قمع واضطهاد ونفي وعذابات.

لكن أحزاباً تقدمية عربية أصيبت بما أصبنا به ، بل وعانت أكثر مما عانيناه ، لم تركض مثل هذه الركضة ، وتتخلى عن اسمها ومأثورها السياسي بمثل هذه الطريقة ، وقامت بالمراجعات في ظل بنائها السياسي ، وعبر التطور التدريجي ، مُصعدة العناصر والقوى التي بقيت خلال النضال ، مما أتاح مراكمة الخبرة السياسية والفكر النظري ، والحفر في الواقع وليس تحويل التنظيم للدردشة .

إن انهاء جبهة التحرير الوطني كتنظيم بذلك الشكل المرتجل ، لا يعني بأية حال انتهاء الفكر الماركسي البحريني ، فليست الجبهة سوى (شكل) من أشكال تجسده الوطني ، وهو شكلٌ اتسم بالبدائية ، ولكنه عكس نضالية متراكمة طويلة ، وهذا الشكل تم تحطيمه بالضربات المتلاحقة في الداخل ، وبعدم عمق القيادة في الخارج ثم تبعيتها للتنظيمات القوموية والدينية ، ولم تقم بدرس التجربة وإعادة النظر فيها من أجل أشكال جديدة ، فوعيها لم يكن يسمح بذلك ، كما أنها تعبت ، مثلما تعبت القواعد في الداخل من السجون .

ورغم اليافطة المسماة (الماركسية – اللينينية) التي رفعتها الجبهة ، والتي كانت فيها نواة وعي موضوعي هام ، إلا أن خططها الحقيقية على الأرض كانت النضال الوطني من أجل (التحرير) والتقدم الاجتماعي البسيط المتاح في ظل تخلف كبير داخلي وإقليمي وعربي ، وتنظيم العمال من أجل نقابات الخ..

هذا الخط الأساسي الصائب العملي الذي تمسكتْ به جبهة التحرير انقذ الكثير من تاريخها من المزايدات وعمق صلتها بالواقع الحقيقي ، ودفعها لتطوير نضالية العمال من أجل حقوقهم وتغيير ظروفهم ، ودفعهم للنضال الديمقراطي العام من أجل الدستور والبرلمان كما حدث ذلك منذ بداية السبعينيات ، وكانت ثورة مارس 1965 حدثاً انعطافياً لهدم الاستعمار وللدخول في تاريخ الدولة المستقلة .

وإذا كانت الجبهة واصلت خط التحدي الكلي للنظام منذ حل البرلمان في 1975 ، دون أن تعثر على استراتيجية جديدة تعي بها المتغيرات الكبيرة الكثيرة في الوضع الداخلي والعالمي ، فإن أحداث التسعينيات ومرحلة الميثاق ، التي كلها جاءت في زمن انتهاء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية ، وتحول الولايات المتحدة كقطب مهيمن ، وقبول الأنظمة الملكية العربية بتحولات سياسية معينة ، تظل مهيمنة فيها ولكنها تفسح بعض الهامش لقوى المعارضة ، فإن كل هذه التحولات تستدعي من تيار جبهة التحرير الوطني ، ومن التيار الماركسي عموماً بمجموعاته المتعددة ، طرق جديدة في التفكير ، لا تقطع من خلالها جسورها مع ماضيها ولا تؤبد هذا الماضي في صيغة متحجرة كذلك .

فلا يجب أن نعتبر ما حدث من حل فوضوي للجبهة شيئاً صحيحاً ، ولا يجب أن نعتبر إن المتغيرات السياسية الميثاقية هي شيء أبدي ، بل علينا أن نمازج بين الحفاظ على الماضي وتغيير الراهن السياسي ، الذي يحجمنا ويريد تذويبنا في خطط نجهل مصائرها التالية ، ولكننا نلاحظ خطوط شموليتها في عظام النظام السياسي الراهن .

فهو يعمل للتخلص من المعارضة الدينية الشيعية بدرجة أساسية ، مستخدماً في ذلك تكتيكات عديدة ، ووسائل كلها موجهة للانتصار على هذا (الخصم) وخلخلته ، حتى يسيطر على الساحة السياسية كلها ، مقدماً الفتات السياسي والاقتصادي الذي لا يلغي تحكمه . ولكن ندري بعد ذلك ماذا سيفعل بنا ؟ !

ومن هنا وجب أن لا نتخلى عن ثوابتنا ، فنحن نسينا مشيتنا القديمة دون أن نتعلم المشية الجديدة ، فاحترنا وضعنا .

إن على التيارات الضبابية المتشكلة أن تصل إلى عمق واستقرار فكري ، بحيث تتقارب وتشكل بنية سياسية قوية .

وهذه مسألة حيوية لا بد من مناقشتها ، فقد ظهر خطان أساسيان في التيار الماركسي ، الخط الأول هو خط الماركسية – اللينينية السابق الذكر ، والمواصل للماضي ، والذي يرى تجربة الاتحاد السوفيتي كتجربة اشتراكية مقدسة تمت خيانتها وأن عليه مواصلة هذا الخط حتى الانتصار الكلي للطبقة العاملة وإقامة اشتراكية الخ..

ويمكن أن يتمازج أو يتقاطع هذا الخط مع التجارب الدينية والقومية الشمولية ، أحياناً بشكل متعاونٍ معها ، وأحياناً بشكل متقاطع رافض حاد لها .

في حالة التعاون فإن هذا الخط يمالئ الجماعات الدينية الشمولية وينحاز لصعود المعارض منها ، وهذا يتجلى في التنسيق والتبعية لهيمنة القطب الديني ، وبعدم التعرض لاستبداده في مجالات : شكل التنظيم الطائفي ، وهو شكلٌ خطيرٌ على تطور البلد والناس ، كما أنه يقود إلى تحكم التنظيم الطائفي المحافظ على أوضاع العمال والنساء والأطفال ، لكي يؤبد بقاءه ويتناسل سياسياً إلى أبد الآبدين ، كما لا يتعرض لإيديولوجيته المذهبية السياسية الدكتاتورية هي الأخرى ، كاشفاً أبعادها للجمهور .

وبهذا فإن هذا الاتجاه الديني يعرض ما هو ديمقراطي على المستوى البعيد للخطر ، ويقوم الوعي (الماركسي – اللينيني) المفترض بالتقاطع الجزئي مع ذلك الوعي المذهبي ، إذا جاءت الأمور بشكل صارخ في أوضاع النساء أو الحريات الفكرية دون أن يعارضه بعمق وعلى مستوى شامل ، فيُفترض بناء وجهة نظر متماسكة عامة ، تنطلقُ بدءاً وأساساً من البعد السياسي ، لا أن تجعل البعد السياسي مُغيبـَّاً ، لتقفز إلى مسائل جزئية .

أما الاتجاه الماركسي – اللينيني المعادي بشكلٍ صارخ للقوى الدينية ، فهو يسايرُ الاتجاهات الليبرالية الجنينية ، متماهياً مع النظرات الاجتثاثية للأديان ، متصوراً بأن الأديان هي مجرد شعارات فكرية وسياسية وليست بنى اجتماعية راسخة الحضور في تاريخ المنطقة خاصة .

إن الوقوف ضد الوعي المحافظ الديني المعادي للحريات ولتاريخ المسلمين كذلك ، ضرورة أساسية من ضرورات النضال الديمقراطي ، ولكن لا يعني ذلك فرض تصورات فوقية على الجمهور ، وخلق استبداد باسم التحديث ، بل لا بد من تطور الحريات والتحديث من خلال إرادة الناس ، ومن تطور الفقه والنظرات الدينية العقلانية ومن الصراع ضد الأفكار المحافظة ومن التركيز على تطور الأوضاع المعيشية ونمو حريات العمال والمنتجين .

ولهذا كله فإن الاتجاه (الاشتراكي الديمقراطي) ، أي الخط القابل بالديمقراطية في الحركة الماركسية ، هو الاتجاه المتجاوز لعبادة الأفراد وعبادة الشعارات القديمة ، ومن الأفكار القديمة الاستبدادية سواء كانت في الدين أو في القومية أو في الماركسية .

لكن لا يعني ذلك بأن الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي لا يتعايش مع الماركسية حتى بصورتها القديمة ، فالاتجاهان يتفقان على التعبير عن حركة الطبقة العاملة ، ومن يريد التعبير عن البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة فلديه تنظيماتها وتياراتها يذهب إليها ، وليترك تنظيم الطبقة العاملة ، الذي قد لا يتفق مع نمط حياته وسياقات أفكاره .

ومن هنا وفي هذه المرحلة الانتقالية يغدو التعايش والتلاقح بين الأفكار المعبرة عن الشغيلة ، ضرورة هامة ، مثلما أن هذا الاتجاه ككل يسعى لتشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من القوى السياسية البحرينية بهدف نقل التجربة (الإصلاحية) من نمطها الشمولي الغائر إلى تجربة ديمقراطية حقيقية .

ومن هنا كذلك ضرورة الحفاظ على هذا الشكل التنظيمي العابر من تاريخ جبهة التحرير الوطني حتى تنتهي المرحلة الانتقالية إلى تلك اللحظة من ظهور الديمقراطية الحقيقية .

والمهمات متداخلة ومتآزرة ، فنظام سياسي يقوم على الثوابت الدينية المحافظة ، ويستهدف احتواء مذهب ديني ، وتغيير التركيبة الديمغرافية للمواطنين ، عبر التجنيس الواسع ، وعبر إحلال العمالة الأجنبية بكثافة مكان المواطنين ، وعبر الارتباط بالعالم المحافظ الغربي ، ويتكرس ذلك دستورياً في مجلسين تائهين عن صياغة مشروعات تحويلية جذرية ، إن هذا كله وغيره يتطلب تنامي وحدة القوى اليسارية والشعبية عموماً من أجل تجاوز الصيغة السياسية الراهنة .

لكن التعايش لا يعني التذويب

#جبهة_التحرير_الوطني+البحرينية

#المنبر_التقدمي

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61b2be40b0226', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 4, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رأس الحسين

تنزيل رواية رأس الحسين

【رأس الحسين/ أسئلة التاريخ … أسئلة الدم】

د. عزالدين جلاوجي✼

تمهيد:

دراسة الرواية التاريخية تقتضي حزمة من الأسئلة أهمها: ما التاريخ؟ وما الرواية؟ وما مجال كل منهما، ثم ما الرواية التاريخية بالأساس؟

ويمكن أن نطمئن إلى تعريف التاريخ وتعاريفه كثيرة كالتالي: التاريخ هو علم دراسة الحادثة التاريخية، والحادثة التاريخية هي الحادثة الإنسانية الاجتماعية الماضية المفردة ذات المعنى، ونحن هنا مضطرون أن نضع خطوطا تحت كلمات معينة هي: علم، حادثة إنسانية، حادثة اجتماعية، ماضية، مفردة، ذات معنى.

وهي نقاط لا شك تبعدنا عن الرواية التي هي (جنس ينفلت من تعريف جامع مانع يحيط بخصائصه وذلك لانفتاحها الدائم وقابليتها الشديدة للتغير، وهذا ما ذهب إليه باختين Bakhtine على اعتبار أنها الجنس الوحيد الذي مازال مستمرا في التطور، ولم تكتمل كل ملامحه حتى الآن)(1)، وما ذهبت إليه أيضا مارت روبير Robert Marthe معتبرة الرواية جنسا أدبيا لا قواعد له ولا وازع، مفتوحا على كل الممكنات(2).

ولعل موازنة بسيطة بين مفاتيح التاريخ والرواية يجعل الجمع بينهما مستحيلا، هو نفعي ينبش عن الحقيقة ويسعى لها سعيها بكل أدوات العلم المتاحة، وهي خطاب جمالي ترتاد الخيال، وتحلق في عوالمه التي لا نهاية لها، فالرواية التاريخية يتجاذبها هاجسان أحدهما الأمانة العلمية والآخر مقتضيات الفن الروائي، مما يجعل الجمع بينهما إجرائيا كالجمع بين الماء والنار، رغم أن بوريس إيخنباوم في حديثه عن نظرية النثر يرى (أن الرواية تنحدر من التاريخ ومن قصص الرحلات)(3) ، فما مفهوم الرواية التاريخية؟

الرواية التاريخية Roman historique / المفهوم والنشأة

تبنى الرواية التاريخية حكائيا على التاريخ وتقتات عليه وتتشكل منه وتضيف عليه وتختزل منه وتتصرف فيه، ولكنها ليست تاريخا لانصراف كل لون إلى مهامه المحددة، وهي ليست إعادة كتابة للتاريخ بل إعادة تدوين الماضي على نحو جمالي، إن الماضي هو القاسم المشترك فقد استرعى اهتمام المؤرخ والروائي معا، ولكن كل منهما يذهب إليه بأدواته، ويمكن تشبيه التاريخ بالشجرة العارية الجرداء المعزولة، كون التاريخ يبحث عن الحقيقة واضحة مجردة، ويمكن وصف الرواية التاريخية بالشجرة الملتفة المورقة المثمرة المدثرة بالحشائش والأعشاب والأشجار، كون الأدب يرتاد الغموض ويتزين به، فهو ملحه، وتوابله التي من دونها يفقد رونقه وعبقه، وبالتالي فإن الرواية التاريخية تقوم على (التداخل والمناورة والمجاوزة والاستظلال والتحويل حيث يخرج كل من الواقع والتخييل عن أحديته، ويجتمعان في وهم المرجع)(4).

وهو ما يجمعه جورج لوكاش Georg Lukacs حين يذهب إلى أن الرواية التاريخية هي (تلك التي تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات، فالأهم فيها هو إضفاء حياة شعرية على القوى التاريخية والاجتماعية والإنسانية التي جعلت من خلال مسار طويل حياتنا الراهنة على ما هي عليه)(5) ، واعتبر محمد القاضي التاريخ نصا غائبا في الرواية، على اعتبار أن ما بينهما هو تناص، فالرواية التاريخية (استدعاء لخطاب التاريخ الماضي، لإنشاء خطاب الرواية الراهن)(6).

الرواية/ التاريخ: هاجسا الماضي والحاضر:

إن الرواية التاريخية مهما تعمقت الماضي، وسعت للتوغل في مجاهيله، تبقى دائما مرتبطة بالحاضر لا يمكنها أن تنفلت منه، فهي كالشجرة التي تمد جذورها في أعماق التربة/ التاريخ، لكنها في الآن ذاته تعرش بأفنانها وتمد ظلالها في واقع الناس، مما يجعلنا نعتبر الروائي بحق مؤرخ الحاضر، في مقابل المؤرخ الذي يقوم براوية الماضي، وهو ما أكده لوكاتش بقوله: (إن كاتب الرواية التاريخية لا يلتفت إلى الماضي إلا من خلال قضايا حاضره)(7)، وهذا يقتضي أن يعتمد هذا النوع من الروايات على حقبة تاريخية موثقة تكون مادة للحكي، يملأ الأديب تجاويفها بما أوتي من ملكة التخييل، ويضفي عليها لمساته الفنية والجمالية يعيد الأديب تشكيل هذه المادة تشكيلا فنيا جماليا، شرط أن يمتلك قدرة كبيرة على الحفر بالمرحلة بكل أبعادها الاجتماعية والأنثربولوجية.

نشأت الرواية التاريخية من رحم الرواية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال كما يقول نضال محمد الشمالي في كتابه الرواية والتاريخ (تسمية بعض الأعمال السردية التراثية كالسير الشعبية… نقطة انطلاق للرواية التاريخية، الرواية التاريخية جنس تال للرواية… تابع لها)(8)، ويكاد الدارسون يجمعون على أن ولتر سكوت Walter (1771–1832) في روايته ويفرلي 1814 ، يعد أب الرواية التاريخية، وهو ما يؤكده محمد القاضي بقوله: (لم تظهر الرواية التاريخية في الغرب بمعناها الاصطلاحي إلا مطلع القرن التاسع عشر، مع ولتر سكوت (1771-1832) والذي وفق في الجمع بين الشخصيات الواقعية والشخصيات المتخيلة، وأحلها في إطار واقعي، وجعلها تتحرك في ضوء أحداث كبرى)(9) ، ثم ظهرت بعده تجارب مختلفة أهمها، الكاتب الروسي ليو تولستوي Leo Tolstoy (1828–1910) ، والكاتب الأمريكي ستيفن كرين Stephen crane 1900) (1871– ، وغيرهما.

ورغم أن العرب قد عرفوا في القديم روايات شعبية كثيرة كسيرة سيف بن ذي يزن، وعنترة، ، وبني هلال والجازية، وأيام العرب في الجاهلية والإسلام، غير أنه ما كانت الأساس في كتابة الرواية التاريخية عندهم، كون الرواية العربية الحديثة جاءت عبر التأثر بالثقافة الغربية.

وفي العصر الحديث تعتبر زنوبيا لسليم البستاني وقد صدرت سنة 1871 أول نص روائي تاريخي، تتالت بعدها عشرات النصوص الروائية التي كتبها البستاني ذاته أو ما كتبه جورجي زيدان في سلسلة روايات تاريخ الإسلام بين سنتي 1891-1914، وعلي الجارم، ومحمد فريد أبوحديد، وسعيد العريان، ونجيب محفوظ في عبث الأقدار 1939، رادوبيس 1943، كفاح طيبة 1944، وبعد ارتياد الرواية العربية اتجاهات مختلفة عادت مرة أخرى لتطرق باب التاريخ، على يد رضوى عاشور، جمال الغيطاني، عبد الرحمن منيف، واسيني الأعرج، البشير خريف، عبد الواحد براهم، ربيع جابر، عبدالله خليفة.

ويمكن أن نلحظ اتجاهات مختلفة في الرواية العربية التي تعاملت مع التاريخ، تختلف باختلاف الجرعة التاريخية التي تلقتها، والعلاقة التي يقيمها المرجعي والتخييلي تعالقا وتنافرا، إذا أن بعضها قد رجح التاريخ، ولم تكن الراوية إلى مطية لذلك، كما فعل جورجي زيدان مثلا، وبعضها تعادل فيه كما ظهر في روايات نجيب محفوظ، وثالث امتص المرجعي لحساب المتخيل مسقطا التاريخ على الواقع، ومن ذلك ما كتبه جمال الغيطاني في الزيني بركات، ورضوى عاشور في ثلاثية غرناطة.

فما حظ كل ذلك في كتابات عبدالله خليفة، وخاصة في روايته التي بين أيدينا، رأس الحسين، كيف تعامل الأديب مع التاريخ؟ وإلى أي وجهة يمم وجهه؟ وما الأدوات الفنية التي استعملها؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي ما نسعى للإجابة عنه في هذه المقاربة.

رأس الحسين أسئلة التاريخ أسئلة الدم

قبل جس نبض الرواية أرى لزاما التوقف عند محطات من جهد الأديب عبدالله خليفة، رغبة في إضاءة بعض من جوانب حياته للمتلقين.

عبدالله خليفة كاتب وأديب بحريني كبير، ولد عام 1948، كتب في القصة والرواية والمقالة وله إسهامات فكرية كبيرة، توفي رحمه الله سنة 2014، عن عمر ناهز 66 عاما.

العتبة الكبرى / الرأس الهاجس:

اعتبر رأس الحسين هاجسا كبيرا في كل التاريخ العربي الإسلامي، على اعتبار أنه منارة للنضال والتضحية، وعلى اعتبار أنه الرمز الأكبر لمنهج النبوة، غير محصور في منهج جده عليه السلام فحسب، بل هو منهج النبوة منذ أن اصطفاها الله تعالى، وهو منهج محفوف بالتضحية وتقديم القرابين.

والمتلمس اليوم بحثا عن هذا الرأس لا يجد ركازها في مكان بعينه، بل ركزتها الأمة في كل مكان، وأقامت لها مقاما كريما في كل مَصر لتكون علما على علم، نجدها في العراق والشام ومصر.

بل إن المتتبع لتبني الأسماء يجد طغيان الحسين والحسن وعلي، في واقعنا الاجتماعي منذ الفتنة الكبرى إلى يوم الناس هذا، ولا نكاد نسمع اسم معاوية ويزيد إلا ما ندر، إنه انتقام بشكل ما، بل بشكل فضيع، كأنما هو سعي لمحوهما من الذاكرة تماما، في حين تحولت الأسماء الأولى إلى أعلام حملها الخلف ويحملها السلف إلى نهاية التاريخ.

مثلت لفظة الحسين داخل الرواية هاجسا مركزيا تحولت معها إلى تيمة رئيسية، حيث ترددت مئتي مرة بل وأصرت على الحضور بداية من العنوان، الذي يعد (عنصرا من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي، ومكونا داخليا يشكل قيمة دلالية عند الدارس، حيث يمكن اعتباره ممثلا لسلطة النص وواجهته الإعلامية)(10)، إن ظهور الكلمة التيمة في العتبة يعطيها وقعا أشد وتأثيرا أقوى، ويمنحها السيادة والسيطرة والأولوية، ويمكن أن نسميها الكلمة العمدة على قياس العمدة لدى النحاة، إن (الكلمة/ العنوان… لها محمول استثنائي)(11)، وقد وردت في الرواية عمدة مرفوعة في تركيب الجملة، معرفة بإضافتها للحسين، وهي إضافة تمنحها تميزها ومكانتها وقيمتها، كان للروائي أن يعنون نصه بلفظة الرأس، إلا أن التعريف بالــــ هنا يحيطها بهالة من الغموض ويمنحنا فرصة تأويها ونسبتها، غير أن الروائي منذ الوهلة الأولى قطع علينا ذلك الطريق وكفانا جهد التأويل حين ربطها بالحسين، الذي بقدر ما يحيل عليه في ثقافتنا وتاريخنا، فهو يحيل أيضا على الحس والحسن والحي والحَيْن/ المحنة، وما شئت من المعاني في لغة العرب، والتي اكتنز بها هذا الاسم.

ولا يكتفي الكاتب بالعنوان، بل نرى حضور كلمة الرأس مباشرة في الجملة الأولى من النص، كأنما هو في عجلة من أمره كي يثبتها في الأذهان «انتزعتْ يداهُ الرأسَ»(12)، جملة تفوه بها الشمر وهو يفصل رأس الحسين عن جسده، وتتدافع إليه الأيدي الآثمة رغبة في الظفر بالرأس للظفر بعرض الدنيا، فيعاود الشمر الصراخ في الجميع «أنا الذي قتلته ولي هذا الرأس الثمين!» (13) .

غير أن الدم يتحول نافورة، ويجري موجا هادرا يثير الحيرة والأسئلة، هي بالأساس أسئلة التاريخ وأسئلة الدم، في أول سؤال يستيقظ الضمير على لسان حمزة، وهو الشخصية التي خلقها عبدالله خليفة لتمثل صوت الضمير، صوت الأمة التي أراد حكامها أن يقزموا وضيفتها في التهريج، ولكنه سؤال يحمل إدانة كبرى للحكام/ حكام بني أمية بالأساس «لماذا ساقنا الخليفة يزيد إلى هذه الأرض الترابية والإحاطة بهذه العائلة الصغيرة والجماعة الضئيلة؟! هذه الأسرة التي حاصرناها طويلا وهي لا تستحق كل هذا الحصار العنيف!»(14)، عبارة قصيرة تعتلي صهوة النص وتشرق في طليعته لكنها تفصح عن كل شيء، عن الإدانة كما أسلفنا، «لماذا ساقنا الخليفة يزيد إلى هذه الأرض الترابية»(15)، عن الكبرياء في العترة الطاهرة، التي لم يدفعها ضعفها العددي وقلة حيلتها إلى الاستسلام «بهذه العائلة الصغيرة والجماعة الضئيلة؟! هذه الأسرة التي حاصرناها طويلا وهي لا تستحق كل هذا الحصار العنيف»(16)، عن تأنيب الضمير الذي تحيل كلمة «لا تستحق»(17).

وفجأة يتحول التأنيب إلى حيرة حين تنتقل الأحداث من الواقع إلى الغرائبي والعجائبي، وحين تختفي الجثث فجأة، ولا يجد حمزة مناصا من أن يقلب طرفه حائرا في كل مكان «أين ذهب الضحايا؟»(18) «أين رحل القتلى؟»(19) سماهم ضحايا في جملته الأولى، وسماهم قتلى في الثانية، لكنه لم يجرؤ أن يصفهم بالموتى، فالشهداء يقتلون ولكن لا يموتون، والصالحون يقدمون أنفسهم قرابين لله تعالى ليخلدوا عنده، وهذا يحيلنا على إبراهيم عليه السلام وهو يقدم ابنه، فهل هي إشارة للتماثل في بيت النبوة بين إسماعيل والحسين

عليهما السلام؟ وهو تناص واضح مع قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»(20).

ويذهب الخيال بحمزة حين يتصور أن الموتى قد مضوا سريعا إلى السماء مستعيرين أجنحة، كأجنحة الطيور، «قد مضوا بسرعة، أو أن أرواحهم استعارت أجنحة الطيور واندفعت في السماء تشكو، وأن سهاما من النور والنار سوف تتدفقُ من العلياء وتثقب جلودهم!»(21)، وهو ما يحيل مباشرة على قصة جعفر الطيار عليه السلام.

إذن هي جملة من الأسئلة يستهل النص بها حضوره، قدمت منذ البداية تصورا عاما للمنحى الذي ستأخذه مئات الأسئلة التي ستأخذ برقاب بعضها إلى نهاية نص الرواية يكون محوراها الأساسيان، الحسين مجللا بنور الحق، ويزيد مكبلا بأغلال الباطل.

تتناوب الرواية مجموعة من الشخصيات كلها ذات صلة بالتاريخ، إلا شخصية حمزة الذي كان مهرجا بالقصر الأموي، ثم يغامر للحصول على رأس الحسين دون سيف يحمله، طمعا في أن ينال بذلك قسطا من المال يبني به مستقبله، وتنتهي به الرواية ثائرا ضد الظلم الأموي منتصرا لحق آل البيت، وهو بذلك يمثل الضمير الجمعي للأمة التي أراد يزيد أن يجعل منها قاراقوزات في قصره، فشحذها الحسين بطاقة خلاقة لتنتفض ضد الظلم، ليس في تلك الحقبة فحسب، بل في كل ما تلاها وما يليها من حقب.

غير أن الرواية كلها تقوم على شخصيتين محوريتين، الشخصية الأولى وهي الحسين ولا يمثلها داخل الرواية كلها إلا رأسه، الذي تتناوبه الحراب والأيدي الآثمة من كربلاء إلى دمشق، والثانية هي شخصية يزيد التي لا تبرح قصر الخلافة، وفيما يلي بسط لحضورهما داخل الرواية.

1ـــ رأس الحسين/ منارة فوق رمح:

تنطلق أحداث الرواية مباشرة من قتل الحسين عليه السلام وقطع رأسه، ومعنى ذلك أن الروائي يضرب صفحا عن كل ما سبق هذه الحادثة من أحداث فصلت فيها كتب التاريخ، بل ويضرب صفحا حتى عن جسد الحسين، «يا سيدي الجثة لم نعثر لها على أثر، كأنها سرقت، أو خطفها أشباح أو جن أو بشر، فجأة توارت في الظلام..!»(22).

على اعتبار أن الحسين ليس جسدا بقدر ما هو رأس/ فكرة، ولم يفعل الموكب الآثم وهو يتحرك بالرأس مرفوعة على رمح طويل سوى أن يجعل منها راية ستبقى مرفرفة ترسم الدرب للصادقين في تلمس شمس الحق «حدق جعدة بغضب في راية الشمر حيث كانت الرأس مرفوعة على الرمح، والشمر يزهو بقوته ورمحه الذي يحمل الجائزة الكبرى!»(23).

وما تكاد العصابة تتحرك حتى ينتقل بنا الكاتب من عالم الواقع/ التاريخ إلى العالم العجائبي، حين يبث الروح في الرأس، فإذا بها تنظر وتبتسم «والتفت فوجد رأس الحسين تنظرُ إليه وتبتسم!»(24)، بل وتتكلم «الجثة التي بلا رأس تتكلم»(25)، ورغم أن الرأس كانت تحاور حمزة بالأساس، «هل تعرف يا شمر بأن الرأس تكلمني، هذه التي تحملها على رمحك القاسية تشير إلي بعينيها وثمة نورٌ غريب يتدفق منها!»(26) مما يجعله خائفا مضطربا طول الطريق بين كربلاء ودمشق، فإن ذلك ينتقل إلى غيره من المقاتلين، حتى الشمر الذي لاحظ اضطراب حمزة فسعى لمعرفة الحقيقة منه، يقول حمزة للشمر: «غريبة هذه الأمور، لأن أفرادا من الجيش صاروا يسمعون هذه الرأس وهي تتكلم، بعد أن حاصرتها يا شمر وقطعت الماء عنها وأطلقت عليها كل هذه السهام وطعنتها بكل السيوف لا تزال تتكلم، وتحدث الجنودَ والناس…»(27).

يتعجب الشمر لما يسمع وعجل يتفقد الأمر «أوقف الحصان وأنزل الرمح وقرب الرأس الملفوفة بالقماش، وطالع الوجه المفتوح، وكان الغبار وكانت ظلمة كبيرة مفاجئة، وكانت صرخة من الشمر ، الذي أسقط الرأس وهو فزع، صرخ: كأن شيئا عضني!»(28).

لاشك أن ما وقع فيه الشمر كان بفعل إحساسه العميق بما ارتكبه ضد الحسين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصير الرأس أفعى، غير أن وهم الشمر وقناعته بجرمه أوقعه في ذلك، وتوهم هذه العضة المؤلمة، وهو مما بقي في ضميرنا الجمعي إلى اليوم، الإحساس بالذنب الذي آلم أولئك الذين ارتكبوا الجريمة أو سكتوا عنها في حينها، انتقل إلى أحفادهم الذين ظلوا بطرق مختلفة يسعون إلى التطهر.

كان يمكن للكاتب انطلاقا من مأساة الحسين أن يجعلها باكية شاكية، شاتمة لاعنة، محرضة على العنف والانتقام، عبر تحريض الناس، لكن ذلك كله لم يحدث، إنها رأس شامخة مكابرة هازئة من الجرح، لا تحسن إلا أن تنشر المحبة والسلام، تحاصر الحقد بالحب، والضغينة بالتسامح، والغضب بالابتسام، تمد سنا الحلم حتى يضيق بحلمها السفهاء.

وما تكاد الرأس تدخل قصر الخلافة في دمشق حتى تزلزل أركان الخليفة يزيد، «لا أحد معي في هذا القصر الكبير. أريد صديقا وأنتم لستم أصدقاء. أنتم تكرهون هذه العائلة كلها،… والرأسُ التي حملوها إلي هنا تشع دما ، وتأتي إلي في رقودي الصعب، الحسين يتطلعُ فيّ ويسخرُ مني.. إنني لا أستطيع أن أكون في مكان واحد معه. أقول له أصفح عني، ولكنه يتطلع إلي ويضحك! أحاول أن أبعد رأسي دون فائدة، أغطي عيني بالظلمات الكثيفة فأراه يشعُ فيها..» (29).

ولا يملك يزيد إلا أن يأمر بنقلها إلى خيمة لتوضع تحت مرأى الجميع، لا شك أن يزيد كان يسعى أن يتخلص من الرأس أولا، ويجعلها عبرة للجميع ثانيا ليبث فيهم الرعب، غير أن الأمر ينفلت عن السيطرة، حين تتمرد الرأس على كل القيود والسجون وتنزرع في عيون الأطفال، وأحلام الكادحين، وحناجر الطيور، ونسمات الربيع، وسلاسل المسجونين، إنها كبرياء تعلمنا جميعا كيف نحيى بشرف «ويجثمُ عند الرأسِّ بضعة حرا س أشداء غلاظ، مسلحين بالحديد. والناس تأتي لتحدق… ويدقُ المطرُ بعنف شديد، وتهتز الخيمة ويرتعشُ قماشها بقوة، وتندفع سيوف البرق فجأة وتشعلُ بعض أجزائها، ويطفئ الحراسُ النارَ بصعوبة، وتبدو الخيمة كبهو كبير مفتوح، ويُضاءُ باتساع، فتتضخمُ الرأسُ وتبدو من مسافات بعيدة، فعبر النوافذ الصغيرة الملقاة في بحر الحجر، وعبر الشرفات الكبيرة المفتوحة على الجبل والهواء والطيور، ومن ثقوبِّ الأكواخ، ومن أبواب المقاهي ومن أفواه الأسواق المفتوحة على اتساعها لالتهام الجيوب، ومن نوافذ القصر وأسرة الجواري ومن خرم إبر السجون الكثيرة المنتشرة عبر المدينة.. »(30)، لا شك أن قصة انتقال رأس الحسين من كربلاء إلى دمشق وما صاحبها من أهوال وعجائبية تنقل قصتها من مجال التاريخ والرواية معا إلى مجال الرحلة أيضا، كون عنصري العجيب والغريب يطغيان على رواية الرحلة وتمتزج فيها الحقيقة والخيال، لدرجة يصعب معها الفصل بين الواقع والخيال.(31).

2 ـــ يزيد/ اللعنة الأبدية:

يقدم الكاتب يزيد رجلا ضعيفا مستهترا بكل القيم التي يؤمن بها المجتمع الذي يقوده، حتى قيم الدين ذاته، يغرق في طلب اللذة، تحيط به مئات الجواري وزجاجات الخمر، معتقدا أنها طريقه للهروب من مواجهة حقيقته التي تربى عليها على يد أبيه معاوية «ليس ثمة حل لكآبة ما بعد الشرب سوى الشرب! هيا أضحك ودع هذا التجهم!»(32)، يبحث عن التسلية حتى مع المهرجين والقردة «كان يزيدٌ يلاعبُ قردا. كانت القاعة فسيحة، وبضعة نسوة جالسات على السجاد الملون باللؤلؤ، ويضحكن»(33).

يفتقد ذلك حتى في زوجته، وابنه الذي تمرد عليه وغرق في تبتل دائم مزورا عن نهج الانحراف الذي سار عليه أبوه، لقد اختار يزيد لابنه اسم معاوية ليس في تصوري وفاء لأبيه بقدر ما هو دلالة على ضعفه الذي جعله في حاجة ماسة إلى قوة أبيه وحنكته، لكن الفتى يخيب ظن أبيه، يغرق في بداية حياته في اللهو، حتى إذا ما قتل الحسين يفر إلى عالم التبتل، مناقضا تماما أباه الذي ما كان يؤمن بدين أصلا، ولذلك نراه يسعى بكل ما أوتي من قوة لتتفيه العبادات عنده حتى الصلاة «يدخل يزيد جناح أبنه معاوية الثاني، يراه يصلي، هو راكع الآن، ينحني ليسجد، يمسكه من كتفه: ماذا تفعل يا بني؟ تصلي؟ هيا دع عنك هذه الحركات!»(34)، محاولا أن نَيزج به في عالم المجون «صاح يزيد: لن تخرج من هنا أيها الأحمق. انظروا يا ناس فتى غضٌ يتركُ مخاز الخمور واللحم وغرف الجواري ويريد الذهاب إلى كهف»(35).

ويسعى الكاتب في أن يعري بني أمية جميعا، حين يعتبر حصارهم لآل البيت انتقاما من الرسالة ذاتها التي كانت في بني هاشم ولم تكن فيهم، إذ لم يكن إسلامهم إلا مناورة، يقول يزيد مخاطبا الحسين «منذ زمن بعيد وهذا العرش مكتوبٌ لنا، بعدت الرسالة عنا، لكن الكرسي لا يعرف غيرنا.. منذ المجد الغابر ونحن فرسان الخيل والسياسة والدهاء، وليس لكم يا بني هاشم سوى القراطيس والأحلام!»(36).

غير أن الهاجس الأكبر الذي نكد على يزيد كل حياته، هو رأس الحسين، فهو لم يكن يريد جسدا ولا رأسا، بل كان يريد استسلاما وخضوعا، مقتل الحسن نهاية لعرش يزيد، استشهاد الحسين لعنة صبتها السماء على آل معاوية، “يجلس على المقعد وهو يتنفس بصعوبة، يغمغم: كلُ جهدي ذهب هباءً، كل مطاردتي له، وحصاري العنيد العنيف، وقتل أهله، لم يفد شيئا كنتُ آمر بحصار أهله وقتلهم لكي يتصدع داخليا،… كنتُ أتوقع أن ينهار ويصرخ: ارحمني يا يزيد!… ما باله بهذا العناد والحماقة! لم أكن أريد سوى أن ينحني لي فقط، هل هذا شيء عظيم؟ وفضل الموت.. فضل قطع الرأس بالسيف على أن يقول لي كلمة،… حتى في موته حاول أن يذلني، أن يهينني، أن يبصق في وجهي، يصرخ الآن أنت تافه؟»(37)، والهاجس ذاته يكرره في موقع آخر وهو يلقى قائد جنده عائدا من ساحة المعركة، فيعجل إليه ليعرف شيئا واحدا، الخوف في عيني الحسين «أي مجنون أنت؟ كيف يمكن لرجل لا يخضع لي ولا يؤمن بجبروتي والسيف على رقبته؟ لا يمكن هو جبان، هو جبان وكان يتذلل وينتفض ويرتعد، ويصرخ سوف أخضع ليزيد، قل الحقيقة!»(38).

رواية رأس الحسين/ التاريخ بطعم الأسطورة:

لاحظنا منذ البداية أن الكاتب وإن حافظ على الأحداث الكبرى للتاريخ إلا أنه ازور عنها ليتعمق نفوس الشخصيات، إذ لم يكن الهدف أساسا هو الحادثة التاريخية بقدر ما كان الهدف هو كيف تفاعلت هذه الشخصيات مع الأحداث، وهي شخصيات مثلت كل طبقات المجتمع، الطبقة الحاكمة ممثلة في يزيد وعائلته وبني أمية، طبقة الجند ومثلها الشمر ومن خاض معه مغامرة قتل الحسين للحصول على المال، طبقة العامة من الناس ومثلتها أسرة الشمر وغيرها من أسر القبائل بأطفالها ونسائها وشبابها، الطبقة الثائرة ومثلها آل البيت وعلى رأسهم الحسين وزينب عليهما السلام، ضمير الأمة في تلك السنوات العجاف إلى يوم الناس هذا ومثله حمزة وكل الثائرين معه، بمن فيهم معاوية بن يزيد.

غير أن الكاتب يركز أساسا على شخصية الحسين، بل وعلى الرأس بالذات الذي ينقله من الواقع إلا عالم العجائب لدرجة أسطرته، فالرأس ينظر ويبتسم ويتكلم ويؤثر في واقع الطبيعة، ويختفي تماما كما اختفت الجثة من قبل، ليصير طاقة ثورية خلاقة داخل النفوس، منطلقا من تيمة الموت إن جاز لنا أن نزعم ذلك انطلاقا من تقسيم جان مالينو «Jean Malino» لتيمات العجائبي (الجن والأشباح، الموت ومصاص الدماء، المرأة والحب، الغول، عالم الحلم وعلاقاته مع عالم الحقيقة، والتحولات الطارئة على الفضاء والزمن)(39)، وهذه الطاقة ما كان لها أن تحدث لولا انتقال الكاتب من عالم الواقع إلى عالم الغريب المدهش، أو المعروف في ثقافتنا الدينية بعالم المعجزات والكرامات، أو ما يسميه تودوروف بالكثافة مفرقا بين الواقعي والعجائبي، يقول: (إن ثمة اختلافا في الكثافة التي تبلغ أقصاها في العجائبي)(40).

إن عبدالله خليفة لم يحرص على الحقيقة التاريخية، التي أوردها في كثير من الأحيان متخذا موقفا صريحا صراحة فنية، بل انتقل من حقيقة التاريخ/ المرجع إلى عالم تخييلي صارخ، إنه عالم العجائبي، فهل يمكن أن تصنف الرواية في باب الرواية العجائبية أيضا، على اعتبار أن العجائبي ينشأ عندما يتدخل التخييل في تحويل فكرة منطقية إلى أسطورة(41)، كما يذهب إلى ذلك بيار جورج كاستيكس Pierre-Georges Castex، وعلى اعتبار أن معظم عوالمها تستحضر العجائبي من خلال الرحلة، رحلة رأس الحسين من كربلاء إلى دمشق، كأن الحسين أبى إلا أن يمضي في طريقه حتى يهد عروش الظلمة، فالحسين حق لا يمكن أن يقهره قتل، وفكرة تتمرد على الجسد المادي، وروح تظل تسري في النفوس عزة وكبرياء، ولم يقتصر موضوع العجائبي على الرحلة فحسب، بل إن اختفاء الجثة أولا منذ بداية الرواية «يا سيدي الجثة لم نعثر لها على أثر، كأنها سرقت، أو خطفها أشباح أو جن أو بشر، فجأة توارت في الظلام»(42)، واختفاء الرأس في آخرها «لكن رأس الحسين يا سيدي اختفت..»(43)، ينقل العجائبية إلى موضوع الغيبة، الذي ارتبط في الثقافة الإسلامية بالمهدي المنتظر، وقبله بالنبي عيسى الذي رفعه الله إليه، بل ويرتبط ذلك بالشهداء أيضا الذين يخبرنا القرآن الكريم أنهم يقتلون ولا يموتون بل يظلون أحياء بيننا يرزقون دون أن نحس بوجودهم بيننا، مع الإيمان بعودة هؤلاء جميعا جسدا وروحا وإن لم يغيبوا فكرا من واقع الناس، على اعتبار «إن الجسد ليس كيانا منغلقا على ماديته الخالصة، فهو بناء رمزي يخضع للحالة الاجتماعية وللرؤية للعالم، أي أن الجسد ليس مسكنا أو قبرا أو حاويا فقط، بل هو علامة تتكلم وتشير وتنخرط في تواصلية ذات دلالات»(44).

إن عبدالله خليفة بهذا النزوع نحو العجائبية لا يقصدها بحد ذاتها ولا يرمي للتسلية والمتعة، بقدر ما يرمي إلى جعل رأس الحسين رمزا كبيرا يستمر في واقع الناس اليوم ليتحدوا به القهر والظلم والهزيمة، وهو الذي فعل داخل النص ذاته حين صير حمزة وبعض المسحوقين في واقع الناس آنذاك إلى ثوار.

وهذا الإصرار على المنحى العجائبي داخل النص بوظيفته الرمزية ينقل رأس الحسين من التاريخ/ الماضي، إلى حاضر الناس وواقعهم، بل وإلى مستقبلهم وتطلعاتهم أيضا، وليس الأمر غريبا على كاتب مثقف في حجم عبدالله خليفة الذي ظل في كل ما خط يقف إلى جانب المحرومين والمسحوقين، يبحث لهم عن شعاع من أمل، وعن حلم يتشبثون به بحثا عن كرامتهم وشرفهم.

الخاتمة:

يتجلى لنا مما تقدم المراس الكبير الذي يمتلكه الأديب عبدالله خليفة، فهو يختار الحادثة التاريخية الأكثر حضورا لدى عامة الناس، دون أن يقف عند حدود المرجع، وإنما يصبغ عليها عوالم متخيلة تصل بها إلى حد العجائبي، ثم يحينها رابطا إياها بواقع الناس ومستقبلهم، إذ أن الرواية التاريخية تكمن أهميتها في تحويل الخطاب التاريخي النفعي، الملتفت إلى الماضي (خطابا روائيا إبداعيا منشغلا بقضايا الراهن جماليا وأيديولوجيا)(45)، بل ويذهب بيار لويس راي إلى حد اعتبار الرواية التاريخية تغدو أكثر صحة من التاريخ (46).

وبحكم إيمانه القوي بدور الأدب في صناعة الإنسان، فإن الأديب لا يجعل من نصه مطية للفني والجمالي فحسب، لكنه يتجاوزه إلى جعله حاملا لرسالة أيديولوجية عظيمة أساسها حرية الإنسان وكرامته.

وهو لتحقيق ذلك لم يتوان أبدا في استغلال كل الممكنات الإبداعية التي يوفرها السرد، وعلى رأسها هذه الثنائية الضدية التي تجلت على مستوى الشخصيات، وهي بقدر ما فيها من بشارة لانتصار الخير والفضيلة، بقدر ما فيها من تحذير للطبقة المتسلطة التي لا يمكن إلا أن تكون مأساوية وظلامية.

حافظ الأديب على الشخصيات التاريخية كما هي وسار بها كما سارت بها الأقدار، خير أنه صنع لنفسه شخصية «حمزة» فحملت كل الرسالة التي أراد الكاتب أن يبلغها لنا، حمزة الذي كان في قصر السلطة مجرد مهرج، يتحول إلى قائد للثائرين ضد هذا القصر، وما كان لحمزة في بعده التاريخي واللغوي من معاني القوة والتحدي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✲ استاذ جامعي من الجزائر

الهوامش:

1- مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي، تونس، 2010 ، ص 202 .

2 – المرجع نفسه، ص 202 .

3 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس، 2008 ، ص 220

4- المرجع نفسه، ص 23 .

5 – المرجع نفسه، ص 80 .

6 – المرجع نفسه، ص 23 .

7 – مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، ص 211 .

8 – نضال الشمالي، الرواية التاريخية، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ط 1 ، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2006 ، ص 111 .

9 – محمد القاض ي، الرواية والتاريخ، ص 24 .

10- شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2004 ، ص 9 .

11 – يوسف وغليس ي، التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، كلام المنهج.. فعل الكلام، دار ريحانة للكتاب، الجزائر، 2007 ، ص 52 .

12 – عبد الله خليفة، رأس الحسين، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 2012 ، ص 5 .

13 – المصدر ص 5 .

14 – المصدر ص 5 .

15 – المصدر ص 05 .

16 – المصدر ص 5 .

17 – المصدر ص 5 .

18 – المصدر ص 6 .

19 – المصدر ص 5 .

20- سورة آل عمران 169 .

21- المصدر ص 6 .

22 – المصدر ص 33 .

23 – المصدر ص 26 .

24 – المصدر ص 26

25 – المصدر ص 9 .

26- المصدر ص 48 .

27 – المصدر ص 50 .

28 – المصدر ص 51 .

29 – المصدر ص 123 .

30- المصدر ، ص 147

31- العربي إسماعیل، دور المسلمين في تقدم الجغرافیا الوصفیة والفلكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994 ، ص 11 .

32 – المصدر ص 44 .

33 – المصدر ص 29 .

34 – المصدر ص 43 .

35 – المصدر ص 66 .

36- المصدر ص 127 .

37 – المصدر ص 32

38- المصدر ص 30 .

39 – شعيب حليفي :شعرية الرواية الفانتاستيكية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ط 1،1997 ، ص 25 .

40 – حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص 200 .

41 – : Anthologie du conte fantastique français , Librairie José corti, Paris, 2004, p.5 Georges Castex-Pierre / نقلا عن الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات،

رحلة ابن فضلان نموذجا، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2011 ، ص 46 .

42 – المصدر ص 33 .

43 – المصدر ص 185.

44- حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص 204 .

45 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، ص 178 .

46 – pierre louis ray. le roman hacgette.1992. p 17 نقلا عن محمد القاض ي، الرواية والتاريخ، ص 178

المصادر والمراجع:

1 . حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 2010 .

2 . الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجا، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2011 .

3 . عبدالله خليفة، رأس الحسين، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 2012 .

4 . العربي إسماعیل، دور المسلمين في تقدم الجغرافیا الوصفیة والفلكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994 .

5 . شعيب حليفي : شعرية الرواية الفانتاستيكية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط 1 ، 1997 .

6 . شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2004 .

7 . مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي، تونس، 2010 .

8 . محمد القاض ي، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس، 2008 .

9 . نضال الشمالي، الرواية التاريخية ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ط 1 ، عالم الكتب الحديث،

الأردن، 2006 .

10 . يوسف وغليسي، التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، كلام المنهج.. فعل الكلام، منشورات دار ريحانة الجزائر، 2007

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61ac30d48b0fd', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 1, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الساقطون واللاقطون ــ المنبر اللاتقدمي مثالاً

كل حركة سياسية واجتماعية تصاب بالنمو والتراجع، بالنهوض والتدهور، ليس فقط بسبب أعدائها وخصومها والضربات التى تُوجه إليها فحسب، بل أيضاً بسبب عملية حراك داخلية تجعلها تتفتت أو تقوى، تتحلل أو تتجذر.

وبطبيعة الحال فإن أقسى الضربات هي التي توجه إليها من نشطائها وأعضائها وأخطرها تلك التي تأتي من زعمائها، وعموماً فإن الضربات الداخلية تحطم الروح المعنوية ومصداقية الأفكار التي انبنت عليها الحركة، وتعطي الجمهور المؤمن بها صورة أخرى، تجعله يقلل من رفدها وتعضيدها.

ولهذا فإن الصراع الفكري والروحي هو الأكثر خطورة والأشد فاعلية على الحركات السياسية المتجهة لتغيير الخريطة السياسية والاقتصادية، حيث إنها تقدم رموزاً تصنع أملاً وضوءاً جديداً من لحمها ودمها لجمهور متعطش إلى العدالة ورفع الغين.

فإذا أصبحت هذه الرموز هي الأكثر اهتماماً بمصالحها و ظروفها الشخصية، وراحت تجري نحو المكاسب والمغانم، فإن ضرراً معنوياً كبيراً يلحق بحركة التغيير الاجتماعي، ولا يعود ثمة فرق بين قوى الظلم وقوى العدالة، بين الحرامية والشرطة الاجتماعية، بين الجلادين والضحايا.

وغالباً ما تُدرك آذان الجمهور المدربة على الحس النقدي أي سقطة أو أي ذبول أو تراجع عند رموزها، ويؤدي الانتقال من معسكر إلى آخر إلى صدمة نفسية، وخاصة إذا كان الرمز قد كرس حياته لقضيته، وتحمل الأهوال من أجلها، ثم يقوم بين عشية وضحاها بعبور جبل التضحيات إلى ضفاف قيم أخرى مضادة..

والحال إن إمكانيات البشر على التحمل والتضحيات متباينة، وقدراتهم على الصبر وعلى القبول بالعيش القليل والجوع متفاوتة، والحياة السياسية بتقلباتها العنيفة غالباً ما تعرض هذه الخصال للانكشاف، ولا يستطيع إلا القليلون الصمود في هذه المسيرة الصعبة، في عالم متخلف لا يعرف غير القهر سبيلاً للسياسة.

ولهذا فإن مسيرة النضال وعرة، وكثيرأ ما تؤدي الضربات والملاحقات والقمع إلى هجرة الكثيرين من هذا الدرب الصعب، ومن يبقون يواجهون كذلك صعابا أشد.

وبما أن هناك علم الاجتماع الثوري فإن الطبقة المسيطرة تدرسه كذلك وليس فقط المناضلون، وهى تدرك بأن عملية التغيير لها قوانين موضوعية وذاتية، تماماً كما يعرفها الثوريون، والفارق ان القوة المسيطرة تأتي لميدان الكفاح من أجل وقف التغيير، مدعومة بأجهزتها وإعلامييها وأموالها، في حين يأتي المناضلون إلى ساحة التاريخ من أجل التغيير، وليس لديهم سوى الناس ومصداقيتهم السياسية!

ولهذا فإن القوة المسيطرة تدرك أن أهم أسلحتها هي تفتيت التغيير عبر شراء الرموز، وشراء رمز وتفتيت حركة وهدم حزب من الداخل، هو أكثر تأثيراً وأشد مضاءً من اعتقال المئات وقتل الآلاف.

إن شراء رمز لن يكلف نظاما ما سوى القليل، ولكن تأثيره المعنوي كبير، والحرب النفسية التي تعقبه أشد من الحبس، بحيث تجعل الجمهور يضطرب وتتدهور معنوياته، وتؤدي أي ضربة أخرى فيه إلى هزيمته.

وعمليات إضعاف الرموز وتدمير صورتها وحرقها سياسياً، هي من أخطر العمليات السياسية التي تدرسها الأنظمة، وترتبك في رؤيتها التنظيمات السياسية، نظراً لتداخل الأدوار وخلط الأوراق!

وهكذا فإن كل حركة سياسية شهدت مناضلين انضموا إلى الأنظمة التي حاربوها، بل إن أفضل الكوادر قد جاءت من الحركات المعارضة غالباً، فهي التي تمد النظام، أي نظام، بعيونه وموظفيه وكوادره الثقافية والنظرية!

إن هؤلاء المتحولين من ضفة الى أخرى، هم الذين ركزت عليهم قوى النظام، نظراً لصراعهم معها، ودراستها لهم، وتثمينها لخبراتهم، واحتياجها لأدوارهم في ضفتها.

فهي تدرس ظروفهم واحتياجاتهم وتصغي لأحلامهم وتعرف نقاط ضعفهم وقوتهم، وهكذا فإن الصراع السياسي ليس لعبة، بل علماً دقيقاً معقداً ترفده علومٌ وعيون من التقصي والبحث والفعل.

أدرك أجدادنا القدامى ظروف النضال الصعبة في المنطقة وفي عوالم الاستبداد الشرقي، ووضعوا للمناضل وصفات تتلخص فى الزهد الشديد وإنكار الذات الكبير والتضحية وفهم العلوم، وهي وصفات استمرت في تاريخ الحركات السياسية القديمة وحتى الحركات السياسية المعاصرة من دينية وقومية وماركسية، على اختلاف رؤاها، ومدى تطبيقاتها.

ولهذا كان تاريخ النضال في الشرق مرتسماً بصورة النبى والزاهد والمتصوف، لمواحهة إغراء القوى المتنقذة الغنية والباذخة.

فالحركات السياسية المعارضة تقوم بتنمية أفراد ما وتدربهم وتصقلهم، وهذا كله يتم بتضحيات جسام، فلا يظهر المناضل نبتاً في البرية، بل تسقيه دموع ودماء، وينبت لحمه السياسي من تبرعات الفقراء واشتراكات الأعضاء، ويكبر بين غارات الشرطة وعذاب الآباء والأمهات، ولهذا لا يعد المناضل ملكاً لشخصه، وحين يصير زعيماً فإن شعباً بأكمله يكون قد استثمر فيه رأسماله الروحي.

ولهذا تغدو كارثة حين ينتقل هذا الرأسمال النضالي من ضفة إلى ضفة معادية، فبدلاً من أن يثمر الألم والدم الشعبي يصير أشواكاً وخناجر.

ولهذا من الكوارث أن يفرط شعب ما في زعيم وطني بسبب سوء فهم، أو اختلاف في الرؤى أو تباين في الوسائل.

إن الانظمة عادة تقودها وسائلها وعمليات استغلالها إلى فقدانها للكوادر المخلصة، ويتدفق عليها الانتهازيون من كل حدب وصوب، وهؤلاء فوائدهم قليلة، وانقلابهم عليها يتحقق بلمح البصر، ولهذا فإنها تعد المناضلين صيدها السمين، فكلما انهار فصيل والتحق بها، شعرت بالقوة، وتجد إن عنفها يحول الكثيرين من المناضلين غير الصبورين والمذعورين والتافهين إليها. فتحول فقرها الفكري والسياسي إلى قوة.

في الأنظمة اللاديمقراطية والتى لاتزال تعيش صراع الغالب والمغلوب، تفضل الأحزاب الدينية أن تموه خطاباتها السياسية عبر الدين، لأن التحول المفاجئ إلى غنائم السلطة، يمكن تبريره بآراء واقتطافات من الدين تبعد مسئولية الزعماء عن عمليات التسلق السياسي وتربطها بالغيب وبالتالي تبعد المحاسبة الحزبية والشعبية عنها.

ولهذا تحاول الأنظمة أن تجعل الكوادر الحزبية العريقة جزءً من استثمارها السياسي، عبر الإغراءات المادية والمعنوية، بحيث يتحول هؤلاء الذين شكلهم الشعب بشكل غير مباشر. الى خدمة السلطات التي لم تسهم في خلقهم بشيء، بل اضطهدتهم في سنين سابقة.

فالذين لم تغرهم المظاهر المادية يمكن رشوتهم بمنصب علمي أو ثقافي، وبالتالي تتسلل إليهم عملية الانفصال عن النقد والاعتراض، ويصيرون حزءاً من الآلة السياسية.

وبطبيعة الحال فإن الاشتراك في المناصب والحكومات هو شيء ضروري للتطور، لكن بحيث يكون جزءاً من اتفاق بين قوى سياسية وليس بين قوة سياسية مهيمنة وأفراد، يبدأون بالتخلي عن انتقاداتهم واستقلالهم الفكري والسياسي، وبالتالي يفقدون ثمار تراكمهم الفكري والسياسي العميق.

حين يبقى الموظف أو الوزير أو النائب مستقلاً في فكره، مواصلاً مشواره الكفاحي السابق، من موقعه، محاولاً تطبيق برنامجه السياسي عبر سلطة تنفيذية أو تشريعية أو بلدية، فإنه يكون وفياً لتاريخه، ومتواصلاً مع مشواره ومخلصاً لتلك السواعد الخفية التي رفعته من موقع الى موقع آخر، فتطور في حالته المادية الشخصية وفى حالته الفكرية والسياسية.

وفى الوضع الديمقراطي تستفيد الدول من الكفاءات في المعارضة؛ التي تجد نفسها تعمل من أجل تطور الدولة كذلك، لا أن تصبح العملية صراعاً لتدمير الطاقات الفكرية والسياسية العميقة لدى الشعب أو الأمة، فقط لأن مجموعة قليلة من الأشخاص غير قادرة على التطور أو التخلي عن ضيق أفقها الفكري والسياسي؟

#عبدالله_خليفة #المنبر_التقدمي #جبهة_التحرين_الوطني_البحرين

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61a7f544283b0', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });November 30, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة  : الانتهازية .. لك وحدك أستمتع بها !

الكائنُ الذي فقدَ ذاته

أرقصْ على حبال الطبقات والتيارات وأرفعْ مصلحتكَ الخاصة لدرجة المقدس.

كنْ مع الحركة إذا رفعتك وقربتك من السلطة والمغانم وأهربْ عنها إذا حرقت شعرةً من جلدك.

كنْ ضدها إذا خسرتْ ولا تقطعْ الخيوطَ تماماً فربما أعطتك شيئاً في مستقبل الأيام.

كنْ مع الاشتراكية إذا كانت كراسٍ وتذاكرَ ودراسة مجانية وأبناءً يذهبون للنزهة.

لكنك دائماً مع الرأسمالية، هذه الملعونة اللذيذة.

كنْ مع اليسار إذا أغنى أهل اليسار، وكن مع اليمين إذا صعد نجمُ اليمين.

كن مع الالحاد إذا كان مفيداً وساعتهُ دانية وكنْ مع الإيمان إذا كانت قطوفه دانية.

كنْ ماركسياً تقدمياً حيث لا ضررَ ولا ضرار والجمهورُ الكادحُ يعطي تضحياته لها، وكنْ دينياً طائفياً حين ينقلب الجمهورُ ويصبحُ منشئاً لحصالات الخير والتبرعات ويسفكُ دمَهُ من أجل الخيال.

أنت أيها الراقصُ على حبال الطبقات والتيارات، يا لك من ذكي في زمن الغباء السياسي.

قامتك تصلُ للسماء وأنت تمشي وراء جيفارا وكاسترو وهوشي منه وتدقُ طبولَ الثورة في الغابات العربية الصحراوية، تحملُ بندقيةً من خشب وتقاتلُ في الفضاء، ولكن لا مانع من إستثمار أبناء هوشي منه في المصانع والسكوت عن الاستغلال الفظ للملايين منهم.

إذا جاء زمانُ الثورة العمالية والاشتراكية فأنت إشتراكي لا تقبلُ بربطةِ عنق برجوازية، وتدينُ الأكراميات وإنشاء المتاجر عند اليساريين المتخاذلين الانتهازيين، ولكنك لا تمانع من المتاجرة بالدولارات في الاشتراكية وبيع البضائع المهربة بالسر في روسيا السوفيتية.

جاء زمانُ الطائفيين ففجأة إكتشفتْ طائفتك، وبكيتْ على ماضيك الإلحادي، وكراهيتك للمساجد والمآتم حسب تصنيفك الطائفي، وعرفتْ مزايا مذهلةً في هؤلاء الطائفيين المقاتلين من أجل الديمقراطية وحقوق الجماهير، أو لكونهم عقلاء يؤسسون رأسمالية بنوك الخير ومساعدة الشعوب وينخرون الحكومات والأنظمةَ بدأبٍ من أجل مستقبلِ رأس المال الطفيلي، وفي الإمكان أن يقفزوا للسلطات فجأة. فأنتَ دائماً مع الخير وتقدم الشعوب والموجة الغالبة.

مع الدولةِ والرواتبِ المجزية والعلاوات والبقشيش ومع المعارضةِ الطائفية تضعُ في صندوقَها الأسود بطاقةً للمستقبل، وربما يحضرُ مقعدٌ عال في قادم الأيام، فالعاقلُ لا يفلتُ فرصةً.

مع الاشتراكية هناك ومع الشيعة هنا، ومع السنة هناك ومع الربيع ومع الخريف حسب الأسعار، ومع الألوهة ومع الإلحاد، ومع المقاومة ومع التراكمات النقدية حسب الطلبات الوطنية والعالمية والشركات المتعددة الأيديولوجية.

التناقضاتُ تملأكَ ولكنها لا تدمرك، كيف تُدمرُ حصالةٌ؟ وكيف يفلسُ بنكٌ إيديولوجي سياسي متحرك؟!

التناقضاتُ تصيبُ المناضلين الخائبين الذين لا يغيرون مبادئَهم حتى في الأعاصير، الذين إذا قلّ أنصارهم بقوا، وإذا كثروا لم يغتروا. يكتفون بضلع من بناية، ويزدهرون في البساطة والشظف والفرح.

أما أنت فعملاقُ عصرك ترتفعُ عن هؤلاء المحنطين، وتزدهرُ أسهمك ومدخراتك، وترهفُ السمع لأي تغير في الذبذبات السياسية والمالية، وتزحف وتزحف حتى تهترئ نفسك ولا يبقى عظيمٌ في روحك، تتحسُّ موجات الهواءِ الصغيرة لتتعرف الاتجاه القادم وتبقى في الاتجاه السائد.

قدمٌ في الرأسمالية وقدم في الاشتراكية، قدم في اليسار وقدم في اليمين، قدم مع الإرهابيين وقدم مع الشرطة العربية حسب مسار الأسهم.

هؤلاء أعداؤك الذين كانوا يريدون قتلك فكيف تظهر بينهم وتزرعْ زرعهم، وهذه أوراقكَ كيف توقفت وأهترات، وهذا مسرحك كيف هدمته، وهذه أدبياتك كيف توقفت وهذه صحفك كيف أهترأت، وهذه خطاباتك كيف مُحيت، وهذا تيارك كيف دمرته، وهذا شعبك كيف تلاعبتْ بمصيره؟

تسلقُ البرجوازية الصغيرةِ الديني

في زمنيةِ الرأسماليات الحكومية القومية (الاشتراكية) كان تسلق البرجوازيات الصغيرة على أساس الشعارات اليسارية التوحيدية، حيث كانت الأنظمة بحاجةٍ لتوحد شعبي واسع من أجل بناء البُنى التحتية.

لكن التسلق على ظهور العمال والفلاحين عبر رفع شعاراتهم لم يؤدِ لتغييرٍ كبير في حياة هؤلاء العاملين. والبرجوازيات الصغيرة العسكرية من ضباط وموظفين ومثقفين إغتنى بعضُها وفرشتْ الأرض الاقتصادية السياسية لرأسمالياتٍ نصف ليبرالية وفوضوية في أغلب نماذجها، ولم تخلُ من القبضة الحديدية، إرتفعتْ فيها جماعات حكومية إلى مصاف النبلاء وتهدمت فيها شعارات الجمهورية والاشتراكية.

وحين أفلستْ شعاراتُ القومية والاشتراكية الحكومية الشمولية ظهرتْ البرجوازياتُ الصغيرة بديكوراتٍ جديدة هي الديكوراتُ الدينية.

لم تستطع أنظمةُ الرأسمالية الحكومية إزالةَ الإقطاع، وأدت فوائضُ النفط الوفيرةِ التي جرتْ في البلدان الصحراوية إلى إنعاش الإقطاع الديني مجدداً حيث سال لعابُهُ من التحول الجديد.

وهو إنعاشٌ غذى الشركات المالية والنصوصية الدينية وعودة الأساطير الخرافية للطائفيين السياسيين.

فجأة ظهرت دعاوى الإيمان وحجَّ اليساريون المتطرفون الذين كانوا يزعمون أن الإسلامَ دين وثني، وتحول آخرون لفتح المكتبات الدينية يستوردون الكتب والأشرطة الصفراء يعيدون الجمهور بها الجمهور للعصور الوسطى.

وفيما كانت بعض المكتبات تزخر بالمؤلفات الإنسانية الأدبية والعلمية صارت على كل الواجهات الكتب الدينية المطبوعة في مطابع حكومية.

وفجأة إختفت الفروق بين التنظيمات الوطنية العلمانية والتنظيمات السياسية الطائفية.

وتبدل المروجون للسياحة والمشروابات الكحولية كذلك إلى مروجين للتدين وطاعة ولي الأمر والاقتداء بالسلف الصالح، مثلما يكتشف قادةُ بعض الفصائل أهمية اللحى لمنع إنتشار الجراثيم في الذقون.

الترويج للجماعات الطائفية السياسية من قبل هذه المجموعات التي إنهار وعيها النضالي الديمقراطي الحديث جاء في أعقابِ ظهور قطبي الصراع الحكوميين السني والشيعي في المنطقة حيث يزخُ كلُ قطب ماكينته الطائفية بالمواد المطبوعة والمروجين المتنقلين بين الجمهور بشكل مكشوف أو مقنع ثم صارت الفضائيات والوسائط الحديثة تغذي بشكلٍ هائل نقل التخلف والعداوات بين المسلمين.

عودةُ الإقطاعِ أو إستمراره في البلدان الصحراوية والقروية النفطية قبل البلدان العربية الحكومية العسكرية المتجهة للأزمة ثم الانهيار، هو بسبب عدم تحولاتها مثل البلدان الأخرى العسكرية التي أجرت ضربات أكبر للحياة التقليدية، فجاء تأخرُها الفكري السياسي بسببِ عدم وجود فئات وسطى وعمالية تحديثية واسعة، فكانت أشكالُ الوعي والثقافة غيرُ منتشرة بتوسع بين الجماهير، فيسهلُ خداعها من خلال بعض الشعارات وإستثمار تقاليدها وإرثها وجرها للنشاط السياسي العنفي الكامن أو الظاهر، كما أن جذورَ المنظمات الطائفية السياسية وأعتبار هذه البلدان مركز الهروب للجماعات الدينية، كل هذا جرّ جماهير هذه البلدان للحراك السياسي الجماهيري الفوضوي.

ولهذا فإن الجماعات البرجوازية الصغيرة المتذبذبة بطبيعتها وعدم رسوخ الرؤى التقدمية والديمقراطية داخلها تنجرُّ للسائد دائماً، ولكن قفزة هائلة من الاشتراكية والقومية والحداثة إلى الطائفية وثقافة الإقطاع كانت مفضوحة.

ضخ الأنظمة لجزء من ثروات البلدان لهذه الجماعات وتوسيعها وهي الواسعة أصلاً كجزء من بُنى الحرف ومعامل ومصانع المواد الأولية التي تغدق الفوائض على القوى المتنفذة نظراً لعدم وجود أسلوبِ إنتاج وطني متجذر يغذي مختلف الطبقات، يؤدي لتحولات الفوضى والانقلابات الخطرة على التطور.

وهكذا تنقلبُ تنظيمات كانت تتعيش على التسول من الأنظمة إلى أن تكون عدوة لها وتجد سببيات واهية للفوضى السياسية، وتتحالف مع تنظيمات يسارية كانت تعتبرها لوقت سابق قصير ملحدةً خطرةً على الإسلام!

اللاعقلانيةُ والذاتيةُ والمصالح العابرة وإنتهاز الفرص والتلاعب بالمذاهبِِ والأديان والقيمِ والركوب على ظهور الجماهير غير الواعية وعدم خلق التراكمات التحديثية بصبر وحكمة وبإقناع للشعب وكل هذا لكي تصبحُ هي في مركز الزعامة والسيطرة ويتفق معها أناسٌ لهم مثل هذا الطموح الذاتي وعدم التجذر في المصالح والمبادئ العامة.

إستخدم العلمانيون المرتدون نفس طرق الكهنوت في إستغلال الدين وإفراغه من مضمونه النضالي وتأجيره للقوى الاستغلالية للهيمنة على الناس بدلاً من الانتاج العقلاني التحديثي وتطوير الوعي.

الانتهازيون والفوضويون

مع غياب التيارات العقلانية الوطنية الديمقراطية انفتح الباب للفوضويين والانتهازيين للسيطرة على الساحة العقلية المعطلة للجمهور.

انتشار الوعي الديمقراطي توارى بسبب هذا الكم من الفوضويين والمسعورين سياسياً والحمقى فكرياً، فهؤلاء كانت مهمتهم الحقيقية خلال سنوات عديدة سابقة هي تخريب ساحة النضال، ففي أيام العمل السري كان تجنيد الأعضاء ودفعهم في معارك غير متكافئة، وجر الشباب لأعمال تفوق فهمهم، وكان شعارهم(اعترفْ وأخرجْ من السجن) مما صحر القواعد وغيّب المناضلين والتراكم الديمقراطي والتماسك النضالي والصلابة السياسية والأفق الفكري المنفتح.

أعتمد هؤلاء على لغة الصراخ والانفعال الشديد مما جعل سياسة الحماقة هذه تولد(قادة) فوضويين عنفيين كل قدراتهم تكمن في الصراخ وعدم فهم الواقع والمستقبل، مما أدى إلى انتشار مدرسة الحماقة هذه خاصة في الجيل التالي الذي أجدب يسارياً ووطنياً ووسع من الدينيين الطائفيين الذين أوصلوا هذه الحالة للذروة، وقسموا المجتمع، وهدموا الفكر والتطور.

ما زال هؤلاء المغامرون الفوضويون يحكمون الصفوف الأولى في الجماعات السياسية، ويكرسون نهج الحماقة حتى بعد أن أُصيب الجيل الأول بالخيبات والاختفاء والهزائم.

هذا صّحر الواقع السياسي من الوعي، ومن رؤية المستقبل والانضباط العقلاني السياسي، وجعل الجملة الحادة الصاخبة، واستعمال الأيدي والألفاظ البذيئة والادعاءات السياسية المراهقة حتى في البرلمان بديلاً عن العقلانية والتراكم السياسي الطويل وتكوين الجماعات المعتدلة المتنفذة ذات المشاريع السياسية وفهم مشكلات الجمهور والبلد والمساهمة في حلها.

هذا مكن الانتهازيين من جهة أخرى من فرش نفوذهم في الواقع السياسي المريض، فهؤلاء لا يملكون أي وعي وأي رغبة في إصلاح المجتمع بقدر ما يسعون لتكوين مصالحهم الخاصة وتكوين شلل الفساد العامة الخاصة.

وقد حصلوا على فرصهم مع غياب العقلانيين والوطنيين المخلصين بعيدي النظر وأصحاب البرامج والثقافة السياسية العميقة فعطلوا البرلمان والصحافة والوعي عامة.

وهكذا بدلاً من دحر الفوضويين واستخدام ما في خطاباتهم من نواة عقلانية وفرزها عن الفوضى والصخب والعنف الذاتي، يقومون برفض كلَ شيء وعدم طرح البديل وعدم التعبير عن مشكلات الناس والمجتمع، مصورين أنفسهم بأنهم دعاة العقل وليس قوى الفساد السفلى المشاركة القارضة للمال العام.

تقوم الفوضوية والانتهازية بدور متكامل مشترك وهو منع الوعي السياسي الناضج من التكون ومن تشكل قوى الإصلاح الشعبية، وتحولها لتيارات مؤثرة.

وبهذا يفقد الجمهور أمل التغيير، وينتشر فيه اليأس ويفرز ذلك قوى التطرف والعنف والجريمة.

بدون النقد وتكوين البديل الإعلامي وطرح النماذج السياسية المركبة الجامعة للنقد والمسئولية التعبيرية والحكمة العملية، فإن هذه النماذج المخربة للعمل السياسي الوطني سوف تنتشر وتمنع التطور مستفيدة من الفوضوية والمراهقة السياسية.

انتهازيةُ التحديثيين

تعددت علاقات فئات البرجوازية الصغيرة بالإقطاع وهي تعتمد على طبيعة العصر ونمط الإنتاج. حين نقرأ كيف يتدهور وعي هؤلاء ويتراجعون من الحداثة إلى المحافظة والطائفية فلا بد من قراءة ثقافة المرحلة، وزمنية الإقطاع السياسي فحين تكون الدولةُ العربية أقوى من نفوذ رجال الدين ممثلي الإقطاع الديني، هنا تكون لديها من الموارد ما يكفي لشراء ذمم هؤلاء وحين تفقدها يلجأون لغيرها.

إن توجه مجموعات و-لا نقول تيارات فكرية سياسية- إلى النفخ في الجماعات الدينية الطائفية بشكل كبير ثم التراخي عن ذلك بسبب قلة الدفع المالي لها من الجماعات الدينية التي صارت هي الممول الكبير يوضح طبيعة التدخلات السياسية الفوقية والأجنبية وحرف هذه الجماعات عن التجذر في أرضها والتغلغل في تحليله ودرسه وكتابة بحوث وبرامج مؤصلة لقضاياه.

إن هذا الوعي المسطح التجهيلي يقود الناس للكوارث، سواء في اختياراتهم التشريعية أم في نضالاتهم اليومية المجمدة عموماً، ولهذا فإن مبدأية التحديثيين وتوجههم لنشر الخيارات الفكرية الوطنية والديمقراطية والتقدمية غدت طوق النجاة.

أثبتت المرحلة خطورة الانتهازية والكوارث التي سببتها والحصاد المالي الشخصي لبعض قياداتها التي لعبت على الحبال واختارت الدوائر الرسمية وعطائها فكانت مع الطائفيين ساعة صعودهم ومع المال والنفوذ ساعة قوته.

ونجد في انتقالاتها الجغرافية والحياتية والعملية غياباً لأي وعي متجذر وما هي سوى شعارات زائفة كتحبيذ الاشتراكية والدعوة إليها وأصحاب الدعوة همهم جمع المال!

وما تزال قواعد هذه الجماعات غير قادرة على النقد وطرد الانتهازيين من صفوفها وما تزال تعطي لهذه الوجوه المتراقصة على الحبال السياسية مكاناً مهماً.

وهكذا نرى الأشكالَ الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة كيف تتذبذب حسب تدفق البحر الاجتماعي، فحين تكون الدولة العربية قوية وذات موارد وتجزل لهم العطاء يؤيدون الكل التحديثي من التطور، ويعادون الموجات الدينية، حتى إذا بدأت الموازين تختل وضعفت مواردُ الدولة العربية وتفاقمت أزماتُها انتشر الجرادُ الطائفي يأكلُ الحقولَ ويشيعُ القحطَ في الحياة وراحت هذه الفئاتُ نفسها تصعد يافطات مختلفة، تؤيد العودة للوراء وهدم التطور الوطني والحداثة والعلمانية.

وإذا كان الجماعات الدينية القديمة قد فككت الجماهيرَ العربية وقسمتها إلى فسيفساء وأهلتها للسيطرات الأجنبية فهذا ما يقوم به الطائفيون المعاصرون وتوابعهم من البرجوازيين الصغار الانتهازيين المتذبذبين، الذين وجدناهم في مرحلة يرفعون شعارات الثورات العمالية الحمراء والبندقية وسحق الأديان ولا يحللون أزمات الدول وعدم ضبطها للتطور والقيام بإصلاحات جذرية لصالح الجماهير العربية منساقين مع التدهور العام في وعي هذه الجماهير مكرسين التخلف فيها.

في الزمن الراهن كذلك يتصاعد الشكلُ اللاعقلاني من الوعي والتطور، فلا تعرف الجماهير كيف تغير، وتتدفق جماهيرٌ متخلفة في الدرس والعمل على المدن وتطرح مستويات فهمها المتخلفة.

وتقود هذه المعارضات وطرح البرامج المحافظة إلى انقسام الناس وتأييد الفوضى وعدم التوحد، وتتوجه فئات البرجوازية الصغيرة لتأييد الصاعد الذي يزداد طائفية وتخلفاً وتفكيكاً للصفوف والعودة للوراء.

هكذا تنقسم النقابات والمعارضة والأشكال التوحيدية في العمل السياسي وتتوجه فئاتُ البرجوازية الصغيرة لتأييد اللاعقل في المعارضة أو الموالاة، ويغدو الإقطاع الديني هو الأقوى ولهذا نرى الاقسام بين الدول الإسلامية بمنحيين، طائفيين رئيسيين خطرين متصادمين.

ويغدو الخروج من العصر الحديث وتمزيق البلدان ونشر الفوضى والتخلف والحروب هو البرنامج الحقيقي لهؤلاء الذين يركبون الموجات ولا يقدمون حفراً عميقاً في الحياة ولا يضحون بل يريدون الناس هم الذين يضحون من أجلهم. ومن هنا نجدهم يقيمون علاقات مشبوهة مع كل الجهات حسب الفوائد التي يجنونها.

انتهازيةٌ نموذجيةٌ

منذ أن أخطأ بعضٌ من أفراد الجيل الوطني القديم في التحالف مع الطائفيين، نظراً لهشاشة جذورهم الفكرية السياسية العلمانية الوطنية، والأعشاب الضارة تتالى من هذا المنبت.

قام الجيل بتضحياته ومغامراته وكان من الضروري نقده، لكن الحالة النموذجية الانتهازية رغم تكرارها لأهمية العقلانية والهدوء التحليلي وبعد النظر تروح تصرخ هائجة وتحيل الموقف وتشريح الجيل القديم لحالةِ تشنجٍ شخصية بدلاً من تطبيق تلك المفردات الكبيرة في الموضوعية والعلمية لكون القائل الناقد لا يعجبها ولا يقترب من مستنقعها وانتهازيها.

ويمكن أن يستفيد بعض المتعلمين من خلفياتهم السابقة، ويتلاعبوا أكثر بقضايا النضال بدلاً من تجاوز الجيل القديم الذي لم تتح له فرص الدراسة الأكاديمية.

خلطهم بين العمل السياسي والدين يغدو تلاعباً، فهم من المتعبدين ومن الانتهازيين. فأي جهة تجلب مصلحة ذاتية يمكن تسويقها. من حقك أن تصلي لكن ليس من حقك أن تلغي تاريخ التيار الوطني في العلمانية وفصل الدين عن السياسة!

حين يغدو الصراع السياسي الطائفي حالة اشتباك عامة يجري تصويرة كثورة وجر الوطنيين إليه، وحين يفشل يتبدل القناع، وتـُفضل المصلحة الخاصة. ولا تـُنقد هذه الأخطاء وتـُحلل بل تـُترك للاستفادة من غموضها!

حتى كوارث الشعب العارمة لا تنجو من الفلتر المصلحي الذي يقضم بعض خيراتها رغم الضحايا والكوارث!

كتاباتٌ هزيلة تستفيد من أي موقع، ويهمها التراكم المالي لا النقدي، لا تقوم بتجذير أي تحليل، وتحاول التقليل من شأن الكتابات الوطنية التقدمية وتخريب حتى أسماء أصحابها والتصغير من نتاجاتهم والتعتيم على وجودهم بأشكال صبيانية.

هذا الحقد نتاج تضخم ذاتي وإعطاء هذه الذات الهزيلة فكرياً مقاماً رفيعاً، فهي يجب أن تكون القائد الأول والزعيم المعترف به رغم الهزال الفكري والتلاعب السياسي وغياب النتاج الموضوعي الدارس للبنى الاجتماعية والصراعات الطبقية.

تخريب التيار هو جزء من المصلحة الذاتية فكلما كثر العميان المتخبطون في الليل السياسي كلما وجدت هذه الذات فرصاً للتلاعب بمصير الوطن والناس.

هي جزء من هذا الخراب الذي أمتد عقوداً وهو خريف اليسار حيث لا جدل عميق ولا شخصيات تؤصل الماضي وتصعد بإنجازاته، فهي مشغولة بمنافعها واستغلالها للماضي والحاضر، أو هي جامدة لا تقرأ وتدرس.

وعي ديمقراطي غائب

في خلال مشكلات الرأسمالية الحكومية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تفجرت أزمة، لكن أشكال الوعي السائدة للفئات الصغيرة وهي المنتجة لأشكال الكتابة والفكر والأدب والفن لم تستوعبها.

تحول الرأسمالية الحكومية إلى رأسمالية ديمقراطية متعاونة مع الرأسمالية الخاصة والطبقات العاملة الشعبية لتشكيل بُنية اقتصادية وطنية متضافرة، احتاج ويحتاج إلى وقت موضوعي.

لم يكن بإمكان شعبنا أن يعود إلى كونه شعباً موحَّداً، بعد عمليات التحولات الاقتصادية السريعة التي تمت على ذلك الأساس الاقتصادي السياسي.

برزت أشكالُ الوعي الطائفي السياسي عائدة لما قبل تاريخ الهيئة، وتداخلت مع أشكال الوعي الطائفي في المنطقة، حيث تخمرت خلال سنوات عديدة سابقة.

القوى السياسية الشيعية التي لبدت في حقول الذرة الريفية خاصةً على مدى عقود طرحتْ نفسَها كخيار قيادي رافضة أي تداخل وطني، خائفةً من ذوبان جماعتها في أي حراك ديمقراطي.

الجماعات البرجوازية الصغيرة نتاج انهيارات الرأسماليات الشرقية الروسية والعراقية والمصرية والليبية وغيرها اندفعتْ لتأييدِ هذه القيادة. وكانت احداثُ التسعينيات معلماً لم يعلم هذه الجماعات، بعد أن اختنقتْ قدراتُها الفكريةُ السياسيةُ في فهم تطور العالم الشرقي كتشكيلة رأسمالية حكومية في طور التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية.

لقد جابهتْ قوى البرجوازيةِ الصغيرةِ الضيقة الفكرِ، الرؤى الديمقراطيةَ بعصبيةٍ من دون درس، وواصلتْ ذلك خلال عقد التحول الديمقراطي البحريني الصعب بداية 2000، وكانت تترجرجُ بين ولاء للقيادة الطائفية الشيعية وبين محاولات لتجاوزها وطرح بديل، لكن ذلك لم يحدث للمستوى الفكري المحدود، وقدومها من ولاءات صغيرة مفتتة، وغياب إنتاجها الفكري السياسي النقدي.

كان الحفرُ المعرفي في الواقع، ودرس الاقتصاد ومشكلات الجمهور والانتقال من عقلية ردود الفعل والعفوية صعبا عليها، فبقيتْ في مستواها السابق.

لهذا لم تجدْ في التجربةِ الإيرانية استمراراً لرأسمالية الدولة الشمولية الشرقية وقد صارتْ عسكريةً خطرة، مثلها مثل النموذج السوري، الذي بقي لدى هذه الجماعات محتفىً به، وتذهبُ إليه الوفودُ وتُعقدُ المؤتمرات لما يُسمى (اليسار) فيه.

وبذلك وجدتْ هذه الجماعات تسمياتٍ أخرى للقيادات الدينية السياسية الشيعية تبعدُهَا عن التوصيف الموضوعي، وتجعلها ضمنَ المنظور (الشعبي الديمقراطي)، وليس باعتبارها قوى طائفية محافظة، تستعبدُ الجمهورَ وتمنعُ تطورَه الديمقراطي.

مستوى الداخل والخارج يلتقيان، مستوى النظام الإيراني وتطوراته نحو الشمولية العسكرية والتغلغل في المنطقة وتمركز قبضته، لا ينفصلُ عن تصاعدِ الولاء له، وإثبات نموذجيته وقيادته لدى هؤلاء.

الجماعاتُ التي انساقتْ وراء ذلك لم يتشكل المخاضُ الديمقراطي داخلها، فلم تُعدْ النظرَ في تجربة الاتحاد السوفيتي الشمولية، ولم تعد النظرَ في تجربة العراق وبقية التجارب الدموية. أي لم تقدر بأدواتِ فهمها المحدودة أن تفهم مسار الديمقراطية في الشرق والعالم. لهذا ارتبكتْ ممارساتُها، وقادتْ جماعاتِها لأخطاءٍ جسيمة.

ولهذا فإن الصراخ الحاد المضاد والتوجه للطائفية المحافظة السنية هو شكلٌ آخر لذات الخطأ. والبقاء ضمن العقلانية والديمقراطية والعلمانية والوطنية مع درس تجارب المنطقة وأنظمتها بموضوعية، هو البديل عن التشنجات والشعارات المدوية الصارخة.

هناك البرجوازية الصغيرة تلقي بذاتها في أحضان ولاية الفقيه، عجزاً عن التغيير الديمقراطي في طائفتها، وعجزاً عن الإنتاج الفكري التجديدي، وهنا يحدث ذات الموقف، حيث يتوجه النقد إلى السطوح، ويتشكل موقف محافظ آخر ويجري عدم نقد الرأسمالية المحلية وعدم تطورها الديمقراطي في الاقتصاد خاصة، وعدم معالجة مشكلات الجمهور العامل والرأسمالي الوطني بفهم عميق.

إن النظام الإيراني كرأسمالية شمولية عسكرية ذات نفقات هائلة وهو في حالة اختناق وتتصاعد أزمته، ولهذا فإن الصبر هنا ضروري مع نقد هذه الاتجاهات، حيث سقوط هذا النظام هو الذي يمثل النقد الحقيقي لها. النظرة الشاملة ورؤية هذه الأنظمة ونحن جزء منها كسيرورة تاريخية معقدة، إنها تتخلص من المركزية والقطاع العام المهيمن، وتتوجه لتعاون مختلف القوى الاقتصادية، وتبعد الأفكار الدينية السياسية، وتتقارب في تجاربها وتتحول الشعوب إلى قوى القرار.

أسباب تدهور وعينا

لا يتعلق تدهور الوعي الذي يتجسد في الآداب والفنون وفي الثقافة وفي الوعي السياسي بانتشار الأنانية والانتهازية فقط، بل كمعادل لهذا الانتشار تضاؤل الوعي المادي الجدلي، وهو وعي الحفر في الحقيقة، في كشف تناقضات الأفراد والفئات والمجتمعات.

حين تلاحظ اللحظات التاريخية بازدهار المجتمعات، بدءً من الثورة الفرنسية والثورة الروسية والصينية وثورات التحرر الوطني تجد إن مثقفيها البارزين الذين وضعوا بصماتهم على التطور السياسي العاصف، الذي غير مجرى بلدانهم والعالم، فعلوا هذا حين اقتربوا من الوعي المادي الجدلي، حين وجهوا ابصارهم لتناقضات الواقع والثقافة السائدة، متخلين عن أوهامهم الفردية والطبقية، مزيحين هذه الغلالة من الأفكار الُمسبَّقة، ومن الأوهام.

وقد انتهت تلك الموجة من الوعي التقدمي الذي ساد القرن التاسع عشر والعشرين في أوربا وآسيا، وهدم الإمبراطوريات الاستعمارية، بسبب من شعارية هذا الفكر وتبسيطه في العديد من المحاور، فقد وقف عند هدم المجتمعات التقليدية وكان أمراً بسيطاً قياساً لبناء المستقبل الذي أُخذ بأفكار نقصها ذلك الفكر الجدلي، لقد تصورت إنها تبني مجتمعات تنتهي فيها التناقضات، والتناقضات لا تنتهي، وتصورت دولةً تزيل الطبقات، والدولة ذاتها جهاز قمع، وتصورت أنها تنهي الرأسمالية في الوقت الذي تقوم بتشكيلها عبر نفس جهاز الدولة. فهي لم تكن تفهم التناقضات التي تشكلها.

وانظر كيف كان حال وعينا في الخمسينيات والستينيات مزدهراً بحركات التغيير في السياسة والثقافة، ثم كيف تدهور مع الموجات الدينية، فصارت ثقافتـُنا العامة ضحلةً.

إن الموجات الدينية الجماهيرية هذه تعتمد على وعي طفولي ساذج، فهي لا تفهم تعقيدات المجتمعات المعاصرة، وتناقضاتها الطبقية والثقافية، وهي تضعُ فوقها أفكاراً خيالية غيبية، وهذا نتاج قيادات مثقفيها المحافظين الذين يخافون الحركة النضالية الشعبية، فيقسمون الشعوب إلى طوائف ويقسمون العائلات إلى رجال ونساء، ويقسمون الثقافة إلى غيب وواقع.

وهم يعيدون ثقافة ضعيفة الاتصال بالعلوم الطبيعية والاجتماعية، ثقافة كانت تعتمد على معلوماتٍ تقدمُها الِحرفُ والأشغالُ اليدوية، في حين انتقل العالمُ منذ قرون لثقافة تعتمد على التصنيع.

إدخالهم الدين في السياسة ليس نتاج التقوى بل الأنانية، فهم عاجزون عن التطور العلمي، وعن الشجاعة في تحليل المجتمعات وتناقضاتها الحقيقية، فالتناقض بين العمل ورأس المال، التناقض بين الطبقة الغنية والطبقات الفقيرة، التناقضات بين الشعوب والاستعمار، التناقضات بين الثقافة العلمية والثقافة الخرافية، التناقضات بين ثقافة الغرب المتقدمة وثقافة الشرق الهزيلة، كل هذه التناقضات المحورية في العالم لا يقيمون بتحليلها، مثل النشطاء في مجال الثقافة والإنتاج الفكري.

إن الإنسان المتفاعل مع الأحداث يذهب لخطبة رجل الدين ليسمع كلاماً عاطفياً وفيه إثارة غيبية غير محددة، فرجل الدين لا يحلل استغلال الشركات والبنوك، ولا العلاقات الاقتصادية الدولية التي تأخذ بخناق هذا المواطن المتألم، لأنه ربما صاحب علاقات بهذه القوى المادية، فيركز على العلاقات الروحية الغامضة. خطابُ رجل الدين هنا خطابٌ أناني. وخطابُ رجل الدين هذا سلسلة من خطابات مثقفي التقوى هؤلاء الذين لا يريدون إثارة الشركات والوزارات ويكشفون الأسعار والأجور والتلوث والاستغلال، محلقين في عالم من التخيل الخاص والتجارة بالرموز المقدسة لأصحابها.

ويقول الفنانُ لماذا أرسمُ آلامَ الإنسان وهل يمكن أن تـُعرض في معرض؟ بطبيعة الحال سيقف القائمون على المعرض دونها. ومن سيشتريها؟ ويمكنني أن أرسم ألواناً وأشياء تجريدية أو صوراً فوتغرافية جميلة للصحراء والجمال والنخيل وهي تـُشترى.

ويقول الكاتب لا استطيع أن أقوم بتحليلات وتحقيقات ومسرحيات وأفلام تكشفُ جشعَ الأغنياء والحكومات وأعري العائلات المحترمة لا كتفي بمسرحيات ضاحكة تخفف عن الناس أحزانهم، ومسلسلات تتكلم عن قضايا صغيرة عائلية وخاصة مسألة الطلاق، فكم يؤدي الطلاق إلى كوارث!

يعيش المنتجون للأفكار والثقافة السائدة في عالم من الكذب الواسع، وهم نتيجةً لجلهلهم بالدين ولعمومية مقولاته، يستعينون به لكي يستروا تنازلاتهم لقوى الاستغلال، فإذا سرق المثقف قال سأذهب للحج لا لشيء سوى أن يخفي ما قام به، وهذا تدهورٌ غاصَ فيه الآن المثقفُ عوضاً أن يكشف السرقات العامة، ويذهب للحج، فتغدو المظاهر العبادية جزءً من عالم الاستغلال، ويتوسع الأمر في ظل تحويل ذلك إلى عملية تلاعب سياسية واسعة بالدين، وكون التزام المرشح بالعبادات هو ضمان لصحة انتخابه ولصحة العمليات السياسة الوطنية!

ويعمق الجمهورُ الجاهلُ هذه الحالة، فبدلاً من أن يطلب من السياسي المرشح شهادةً عن نضاله ضد الاستغلال ولرفع حياة الجمهور المعيشية، يطالبه بكشف حساب لعدد صلواته! فالجمهور يزيد أوضاعه سوءً، فإضافة للاستغلال الحكومي على كاهله يظهرُ استغلالُ النواب.

إذن الوعي المادي الجدلي، الوعي بالتناقضات الطبقية والاقتصادية عامةً وتحليلها وكشفها، ومعرفة الوسائل السياسية المرافقة لهذا الوعي والمتوجهة لتنظيم الجمهور لكي يناضل لحلها، هو العاملُ الفكري المرافقُ لنمو الشعوب نحو الحرية والتقدم، فهو وعيٌّ يحددُ المشكلات الرئيسية ويوجه الإرادةَ البشرية نحو حلها. فتنظيمُ الشعب الصيني الذي يبلغ أكثر من مليار يعتمد على نخبة صغيرة وجهته نحو حل مشكلاته الحقيقية في الواقع، وليس في الخيال الديني أو الرومانسي أو الذاتي الأناني. إن مشكلاته هي في ضعف المصانع والتجارة والعلوم الخ.. وتأتي الحلولُ محددةً، وبعد ذلك من يؤمن بماو فليؤمن ومن يؤمن ببوذا فليؤمن، فساحة الواقع لها مكانتها ومناهجها وساحة الغيب لها مناهجها.

خلقت الشعوبُ بهذه المادية الجدلية ثورات نهضوية كبرى انتقلت بها من خنادق المتخلفين إلى فضاء المتقدمين.

الانتهازية وغياب الإنتاج

لا يقوم الموظف المستند على كرسي فوقه بتحقيق إنتاج حقيقي.

والسياسي والمثقف والصحفي الذي يرتكز على قوة سياسية تسنده مردداً شعاراتها العامة، دون قدرة على الخروج أو النقد، لا يستطيع أن ينتج سياسة أو ثقافة أو صحافة!

هكذا فإن التيارات السياسية التي ارتكزت على سند مادي لم تنتج شيئاً في النظر السياسي أو في الفكر العام أو في الثقافة، فتجد أن التيار الذي تسلق أنابيب الخير الحكومية لم يكن قادراً على نقد واقع أو التعبير عن رفض، ولهذا عجز عن إنتاج تفكير مستقل، فنجد أنه لا توجد حيثيات تؤيد إبداعه في مجال من المجالات، إلا حين كان أفراده بسطاء، يقفون في الشوارع ويشاركون في الصراخ السياسي، لكن حين راحوا يتسلقون وينظرون للمعاشات أكثر من نظرهم للآلام الشعبية، تخثرت اللغة في حناجرهم وذبلت الأفكارُ في عقولهم!

وحين تحولت التيارات إلى ثنائية الداخل والخارج، ثنائية النضال السري والنضال الخارجي العلني، التضحيات الجسيمة في الداخل ومهرجانات الدعاية في الخارج، تكونت فئتان؛ فئة داخلية مضحية، وفئة خارجية مستثمرة، ويمكن القول بتعميم حذر بأن بعض الانتهازيات تشكلت في الخارج أكثر من الداخل، وأن الطرق الانتهازية في الخارج ربما قادت إلى يباس الوعي وعدم الإنتاج فحدث لها استرخاء كفاحي وعجزت عن تطوير المفاهيم الوطنية العلمانية، فصدّرت هذا الاسترخاء للداخل المُنهك العاجز عن إيجاد قوى قيادية علمانية ديمقراطية مستقلة.

لكن مناخ الاسترخاء والانتهازية لم ينته لأن ثمة فرصاً جديدة تكونت مع عملية التحولات السياسية، وكان (التشعبط) على أكتاف الحركة المذهبية السياسية هو المحاولة ربما شبه الأخيرة، خاصة بعد أن تجمعت الحركات المذهبية السياسية تحت قبة واحدة، وصارت هي المرجعية السياسية الرسمية المعارضة من داخل النظام.

لا تختلف الحركات المذهبية السياسية في تكوينها عن الحركات الوطنية العلمانية جوهرياً، فهي كذلك ترتكز على غياب الإنتاج الفكري، وإنما على سواعد الجمهور البسيط المضحي، والذي تبين لبعض النفر فيه، كيف أن المصالح المادية تلعب دوراً كبيراً في تكوين التيارات السياسية، وأن قادة التيارات المذهبية (تشعبطوا) هم كذلك على سواعده، لكي يرفعهم إلى فوق، وفي البدء كان سقف هذا الفوق كبيراً حتى يصل إلى تغيير شاسع، ثم تواضع بحكم عدم قدرة الخطاب المذهبي السياسي أن يغيرَ شعباً متعدد المذاهب، لكن هذا الخطاب كذلك غير منتج فكرياً، فهو مثل قرناؤه السابقون مجرد مرددٍ للشعارات.