عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 70

November 25, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : إعادةُ نظرٍ نقديةٍ شجاعةٍ لتاريخ

قبل أكثر من ثلاثين سنة قامت الجماعتان السياسيتان جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية لتحرير البحرين بالتحالف السياسي مع القوى الدينية الطائفية، بمنظورٍ غيرٍ مستقل وغير نقدي.

كان التحالفُ يمثل ضربةً كبيرة للقوى الوطنية العلمانية لم يُعالج ولم يُنقد ولم يتم تجاوزه، وصار كسقفٍ يبرر استقلال القوى الدينية وقيامها بأعمالِها السياسية الفوضوية المختلفة، ومن ثم تغلغل ذلك في الساحة وشقَّ شعبنا لصفين متعاديين غير قادرين على العمل السياسي المحِّول للمجتمع، حيث لم تُرفض تلك الممارسات وتُدان ويُنسحب من ذلك التنسيق الذي غدا مبررات وذيلية سياسية ألقت بظلالها الكثيفة السلبية على تطور تنيك المنظمتين الوطنيتين.

لقد تكرسَّ ذلك وخاصة في جبهة التحرير الوطني التي كانت قد رسخت التفكيرَ المسئول الوطني، ولكن وعيها الإيديولوجي كان في تلك اللحظة من التاريخ، غير قادرٍ على اكتشافِ الخطوطِ الصحيحة للواقع ولتحول العالم الشرقي في انهيار أنظمته الشمولية، ولم يتم استبدال الماركسية الشمولية بماركسية ديمقراطية، تقرأُ بعمق الواقع، وتنفصل عن التيارات الدينية الشمولية الطائفية، وتقدم خريطةَ تحول ديمقراطية عقلانية.

وجاء التحولُ السياسي المحلي من دون أن تتشكل تلك الرؤية، ومن دون أن يُعالج التنظيم معالجةً ديمقراطية وفكرية صحيحة، ومن دون أن يتشكل تحولٌ شرعي ديمقراطي من جبهة التحرير الوطني إلى المنبر الديمقراطي التقدمي، ومن دون أن يطور التنظيمُ أدواته الفكرية ويعالج مراحل تاريخه، وخاصة تاريخه الأخير ومشيه وراء الطائفيين السياسيين ومشروعاتهم الخطيرة المتفاقمة لاحقاً.

ولهذا فإن التشكيلةَ المسماة المنبر الديمقراطي التقدمي جاءت وريثة هذه الارتباكات والاختلالات وتجميعاً عشوائياً للأعضاء ذوي الارتباط بالتاريخ السابق.

إن العجز الفكري عن التحول لماركسية ديمقراطية، وسيادة شعارات عامة فضفاضة، لم يحولها لجماعةٍ وريثة لجبهة التحرير الوطني في ظروف بناء جديدة متجاوزة الماضي أسلوب سياسة ووعي، بل غدت وريثة لجبهة التحرير وهي تتحللُ من خطوطها الفكرية وتفقدُ أدواتها التحليلية النقدية الغائرة في الواقع والمجتمع.

وإذا كان التحللُ في الجماعات الوطنية السابقة الأخرى هو في أدواتِ الوعي القومي، فإن التحللَ هنا هو في أدوات الوعي الماركسي، التي فقدتْ رؤيتَها الطبقية وموقفَها المعبرَ عن العمال والقوى الوطنية الأخرى في عمليةِ الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وتكوين دولة مستقلة ديمقراطية علمانية وجزءٌ حرٌ من الخليج والوطن العربي.

كان العجزُ في الانتقال إلى شكلٍ تنظيمي معبرٍ عن الجماعة التقدمية وتصعيدها مماثلاً للعجز في تصعيد الوعي الماركسي إلى مرحلةٍ جديدة وتجاوز التحالفات مع القوى الطائفية وتشكيل تحالف جديد من القوى الحداثية العلمانية الديمقراطية الذي يفتح الطريق المختلف العصري.

إن التذبذبَ بين العصرين التقليدي والحديث، بين الطبقات المالكة والعاملة والأمتين العربية والفارسية، بين السنة والشيعة، كان ينمو في البلد والمنطقة مفككاً كياناتها دافعاً إياها إلى صراعاتٍ ضارية مدمرة. وكان إدخالُ الطائفيين في الحصانَ الوطني النائم منذ دمشق المنفى هو إدخالُ جماعات أولى من المُدمرين للوعي والنضال الوطني والبناء الديمقراطي. وكانت النتائجُ هي تفكيكُ الدفاعات وخلقُ المواجهات الدامية والضحايا بين الشعب الواحد وصنع كوارث كبيرة.

لا تنفصلُ الانهيارات في الوعي وإنتاج هذا الكم المروّع من الخسائر البشرية والمادية عن المسئولية السياسية، وقد قامت القوى التقدمية الوطنية المحدودة التي رفضت الذيلية للطائفيين وخطوطهم السياسية، في مواجهة ذلك قبل ثلاثين عاماً وبعدها، وبتوضيح مسئولية القوى الحكومية والسياسية الأهلية لعدم إجراء التغييرات ووضع حد لمشكلات الشعب الكبيرة الحادة، وبعدم الانجرار للمغامرات التي تفجرت بعد ذلك وقادت إلى مزيد من الوقائع الدالة على خراب هذا الطريق وانسداد الأفق أمامه، لكن هنا اتسعت دوائر الاكتشاف لمساحة انهيار التقدميين السابقين والقوى التابعة للطائفيين لدى دوائر اجتماعية أكبر.

ومن الجهة الأخرى، فإن تراكمات النفي والتجاوز ظلت محدودة ثم أخذت تتسع ولم يعد الموقف التابع للطائفيين سوى كارثة متواصلة على من ساهم فيه. فهذا موقف لا مستقبل له، وقد كانت أضراره على مدى هذه العقود تعلم الحجر. ولهذا، فإن أي معالجة لكل هذا المسلسل لا بد أن تقوم بنقد جذري وانفصال علني عن كل هذه الأخطاء.

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : في الأزمة الفكرية التقدمية

لم يتابع نشطاء جبهة التحرير الوطني البحرانية وكذلك مناضلو الجبهة الشعبية عمليات التخلخل العميقة في المعسكر الاشتراكي بصورة علمية، فهم انتقلوا من تأييد عمليات الإصلاحات التي قام بها جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي التي لم تكن أبعادها مفهومة حتى لجورباتشوف نفسه، إلى رفضها المطلق حين تبينت أبعادها التفكيكية لجسم الاتحاد السوفيتي، باعتبار جورباتشوف عميلاً غربياً، وقد طفحت مثل هذه (الأفكار) على ألسنه القيادات وبعض القواعد، وهى كلها مذهولة كبقية أفراد البشر في الكرة الأرضية، من هذا الانهيار. لم يحدث أي تحليل موسع، أو قراءات فكرية عميقة لعمليات التغييرات الكبرى هذه، ليس فقط لطابع كوادر الجبهتين اللتين اتصف عملهما بالتركيز على الشعارات السياسية الرائجة، بل لأن نشاطهما في تلك السنوات الانفجارية الروسية، قد وصل إلى الإنهاك السياسي الكبير، بعد تضحيات جسام في السجون والنشاط السري والمنافي منذ الخمسينيات، وما عاد في قدرة القيادات سوى المساهمة في أي نشاط يطفح على السطح. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي يترافق مع نمو الحركات المذهبية السياسية في البحرين والعالم الإسلامي عموماً، وكان المظهران المتناقضان في الواقع يعبران عن جوهر واحد، هو نهوض الأمم الشرقية في عالم الصراع الكبير مع مركز السيطرة على الكرة الأرضية المتمثل في الغرب الرأسمالي. فالأمة الروسية في الواقع كانت تقوم عبر جورباتشوف بهدم (رأسمالية الدولة الشمولية) أو الرأسمالية الحكومية المركزية، والتي اتخذت في عيون الشيوعيين العرب مظهر النموذج الوحيد للاشتراكية، وهذا النموذج يصل في وعيهم أو لا وعيهم بدرجة خاصة، إلى المثال الديني المقدسي، فرفضه أو التشكيك فيه يصل إلى درجة الخيانة، أو الكفر، لأن عالم منظوماتهم الفكرية، يقوم على مجموعة مقدسات، هي فكر لينين الطاهر المقدس، والاتحاد السوفيتي المزار، أو الصين في رواية أخرى، ورمز الجنة الأرضية. والأب الحاني و الشقيق الأكبر.

لكن طبقات الأمة الروسية كانت قد وصلت إلى مرحلة استنزاف بسبب النظام البيروقراطي الحكومي، الذي قام بتحولات هائلة ولكنه وصل إلى الأزمة العميقة. وظهرت برجوازيات حكومية استنزفت الموارد وأوصلت نفسها إلى سدة الحكم مبعدة العمال من مركز الاهتمام الاجتماعي.

كان هذا يعني على المستوى العالمي (أزمة الماركسية – اللينينية)، فهذا الفكر تصور قدرته على نقل روسيا والبشرية كلها إلى الاشتراكية الخالية من الطبقات وذات القدرة الهائلة على الثورة العلمية والتقنية، لكن في عمق التجربة الروسية الفكرية كان هناك حدسٌ بأن هذا الفكر هو واجهة للقومية الروسية في عملية ثورتها القومية النهضوية، وإن ما كان إنجازاً ودوراً عالمياً تحريرياً، بدأ يتحول إلى عبء، فروسيا التي ساعدت شعوب آسيا على الانتقال من العبودية والإقطاع إلى النهضة الحديثة، وفرت لها رافعة جاهزة لعملية نقل القرى وعالم العبيد والأمية والحرف إلى عالم الصناعات الكبرى والكهربة والتعليم الشامل الخ.. إضافةٍ إلى المساعدات الهائلة لدول المعسكر (الاشتراكي) ولحركات التحرر الوطني..

إن عمليات تفكيك الاتحاد السوفيتي وسحب روسيا من المنظومة الثورية العالمية، وعدم الصرف على خمول المعسكر الاشتراكي، قراراتٌ جذرية اتخذتها قوى الرأسمالية البيروقراطية والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الروسية، فيما وراء ظهر جورباتشوف ومجموعته، التي تصورت أن ثمة إمكانية لعملية انتقال من المجتمع الاشتراكي الاستبدادي إلى المجتمع الاشتراكي الديمقراطي. وهذا التوصيف الحالم من قبل جورباتشوف، ينقصه عدم فهم طبيعة النظام الرأسمالي الحكومي الذي كان يتربع على قمته، بمعنى أن فهمه للماركسية لم يكن ماركسياً، وبمعنى آخر أيضاً بأن (الماركسية – اللينينية) كانت وعياً قومياً رأسمالياً روسياً تشكلَّ بأدوات السيطرة الحكومية الشمولية. وكان إدخال الانتخابات وأدوات العمل الديمقراطي على هذا الكيان يعني وصول هذه البرجوازيات البيروقراطية في كل بلد من بلدان الاتحاد السوفيتي إلى السلطة، وبالتالي هدم الاتحاد السوفيتي الذي أقيم على تحالف مفترض وهمي بين العمال والفلاحين، أي أن هذه الطبقات المنتجة أبعدت عن السلطة خلال عقود الدكتاتورية الفردية السابقة، وهي التي قامت عبر تضحيات عملها وثماره بتصعيد تلك السلطات البيروقراطية وخلق منجزات التحديث الهائلة، وبالتالي فإن هذه الجماهير راحت فكرتها الاشتراكية التضحوية تتحطم سياسياً فتعود لما قبل الماركسية اللينينية، أي للدين والوعي القومي وهما الشكلان من الوعي المنتشران والسائدان المتواريان.

لم تفهم أممُ آسيا خاصة في روسيا والصين وفيتنام أن تحولاتها تجري نحو الرأسمالية الحديثة، وقد وجدت في (الماركسية ـ اللينينية) ضالتها للحفاظ على هويتها القومية المتوارية وعلى جهاز الحكم المركزي القائد والمسيطر عبر التاريخ.

ولكن تطور القوى المنتجة بعد إنشاء الصناعات الثقيلة واجه صعوبات هائلة من ذلك الجهاز الحكومي الذي كان قائداً وحيداً في التنمية، فاستدعت الضرورات تفكيكه ونشر الصناعات الخاصة ولتطوير قوى الإنتاج المتخلفة عن مستوى الغرب واليابان في حمى تطور الأسواق والاستيلاء عليها.

إن الأحزاب الشيوعية والمنظمات التقدمية العربية لم تفهم طبيعة التحولات هذه، وكان لايزال الشكل النضالي المساواتي التقشفي البروليتاري مهيمناً على الوعي العام، في حين تم نخره من قبل التطلعات البرجوازية الداخلية، التي راحت تتغلغلُ في القيادات والأعضاء. وكما حدث في القيادة السوفيتية ذلك التناقض بين مُثل الاشتراكية القديمة المسحوقة، بين الأنانية القيادية وانتفاخ الزعامات المغرورة بدورها، وبين الانضباط والطاعة الثورية لدى القواعد المتردية أحوالها، كما حدث ذلك في الاتحاد السوفيتي وخرّب التجربة النضالية الوطنية الشعبية، فقد حدث ذلك في الأحزاب الشيوعية والتجمعات التقدمية العربية المختلفة.

فالكلام عن المبادئ والقيم النضالية والتضحية تم خرقه ببيروقراطية الإدارات وانانيتها السياسية والاجتماعية، فالتضحية تكون من نصيب القواعد والمكاسب تكون لجانب القيادات. السجون والتعذيب والبطالة والفقر تكون من نصيب الأعضاء البسطاء، وعضوية القيادة الخالدة والكراسي البرلمانية والبيوت والسفرات والثروة تكون من نصيب القيادات.

ولكن إذا كان هذا التناقض الاجتماعي قد حز في التكوين السياسي وعد قوى العمال والفلاحين عن هذه الأجسام، فإن هشاشة التكوين الفكري الذي تجسد في القبول السطحي بـ(الماركسية – اللينينية) كان هو العامل الأكبر في الأزمة الفكرية. فكأن العقل (التقدمي) يستوردُ الموادَ الفكرية وينقلها في جسمه السياسي، ويغدو موقفه الوطني هو تعليق سياسي مُبسّط عما يدور في بلده. إن عدم قدرته على التحليل هو وليد هذه العقلية الاستيرادية، وتتحول هذه المواد إلى مواد مقدسة، يسود فيها الحفظ والترتيل الديني، وتشع حولها الطهارة، ثم تنقلب مع اكتشاف الفساد في مراكز القيادة، أو اكتشاف الضعف والتخلف عن التطور فيها، إلى صدمة روحية.

إن الإيمان العاطفي المطلق ينقلب إلى كفر كعادة الوعي الديني، وانتقاله بين المتضادات التي يعجز عن القيام بالتركيب فيها، فيجري التنصل من الأفكار أو الارتداد إلى الشائع والشائع دائماً هو الوعي الديني والوعي القومي. وهما الشكلان الأساسيان من الوعي في نمو الأمم في مراحل الإقطاع والرأسمالية. وبهذا فإن الوعي التقدمي الذي كان يجزم بوجود الاشتراكية يتخلى كلياً عنها. فيهتف بأن لا وجود سوى للرأسمالية والمصالح الخاصة!

أو أن بعض قطاعاته ترى الرأسمالية كخيار أفضل من التجمعات الدينية المحافظة التي تمثل خطراً على النهضة، أو أن الزعيم المغمور يتمرد على الزعيم الرسمي الخ.. في حين تتوجه القواعد الشعبية التي لا تزال تهجسُ بمُثل المساواة إلى البقاء في الكليشيهات القديمة، فتظهر أمثولة المهدي هنا بأن لينين عائد، وإنه حي، ويعود بعضها للعبادات الدينية كليةٍ متصوراً بطرق تفكيره الشكلية أن هذا هو الإسلام. ويحافظ بعضها كلية على الماركسية اللينينية بشكلها النصوصي القديم ويزاوجها أحياناً مع ابتهالات دينية ما لتأكيد طابعه المحلي. والبعض النادر يواصل الحفر والاكتشاف بأن الدول (الاشتراكية) نمط خاص من الرأسماليات الدول في العالم المتخلف، وإن الماركسية منهج في البحث ونظرة كونية ويجب إبعادها عن التطابق مع تجربة البلدان الشرقية التنموية السياسية الخاصة المرحلية.

وفي حين أن منتجي هذا الوعي الأخير قليلين بين التقدميين يكثر منتجو أشكال الوعي الأخرى، ولذلك أسباب عميقة داخل أبنية الجماعات التقدمية المختلفة.

إن الخيط النضالي الديمقراطي الشعبي لا ينقطع في الأجسام التقدمية العربية مهما كان هذا الخيط واهياً في المراحل الانعطافية الصعبة، فهو وليد تضحيات جسام، والدوائر الشعبية المختلفة تراها تحافظ على هذا الخيط حتى وهي تختلف عنه، داخل ممارساتها الدينية، بسبب حدسها الطبقي، فضياع تنظيم تقدمي هو فائدة كبيرة لقوى الاستغلال التي «تدهس» أجورَها وأحلامها الاجتماعية.

لكن قوى الاستغلال الشمولية تعمل بقوة على شطب هذا الخيط من التاريخ، أو على الأقل الاحتفاظ به كتحفة فنية. فالمساهمة في فصل القيادة عن القواعد، وحفر الانقسام المذهبي، وتفتيت الأجسام السياسية الخ.. هي من أدوات الرأسمالية الحكومية العربية في تكريس دورها المطلق في الاقتصاد ونهب فوائضه.

أما القوى الدينية المختلفة ففي أقصى تجربة لها هي تعمل على رأسمالية حكومية مركزية مسيطرة على الجمهور، لتقوم بالدور نفسه ولكن مع أحجبة إسلامية ولحى طويلة.

لكن التقدميين وحدهم قادرون الآن على فهم تجربة رأسمالية الدولة وتعزيزها ونقدها وتطويرها، كشكل من الثورة الاقتصادية المركزية المساندة بقطاع خاص مستقل وبعالم من التعددية السياسية، وهو أمر يحدد طبيعة التحالف بين التقدميين والليبراليين والدينيين المنتقلين للديمقراطية.

لكن هذه البلورة السياسية للنظام المراد تشكيله تصطدم بتلك الفسيفسائية التقدمية، التي دمرت أخطاءها الفكرية، بسبب عدم فهمها تجربة سياسية، هي تجربة الدول «الاشتراكية». فهي تخلت عن المادية الجدلية والمادية التاريخية في سبيل دكتاتورية البروليتاريا، وكأن الفكر المادي الجدلي لا يقوم إلا على الدكتاتورية الاجتماعية! في حين أن الفكر ذاته وُجد في الغرب وتطور في الغرب من دون الحاجة إلى تلك الدكتاتورية.

إن الشرقيين الشموليين يعكسون ميراثهم الديني والاجتماعي على النظريات العلمية، لكن الآن تتطلب دقة المواقف وتركيبها استخدام المناهج وتحليل الحياة بها، فيتطلب الموقف إنتاجاً وليس نقلاً.

إن الماركسية الاستيرادية السابقة تعجز عن القيام بتحليلات مُعمقة للبناء الاجتماعي في كل بلد عربي، ولهذا فإن المواقف التقدمية تقوم بالعودة إلى تراث المنطقة والتغلغل فيه، فتصبح هذه المواقف التقدمية عربية وإسلامية ومسيحية وعائدة كذلك للتراث الحضاري القديم، لا بمعنى تشرب طرق تفكيرها الغيبية ومنظومات عباداتها، بل رؤية دورها الاجتماعي النضالي كخلفية مهمة للفكر التقدمي العربي المعاصر وكجذور متميزة للمنطقة، وهي عمليات تحتاج إلى تزاوج بين البحوث العلمية والعمليات النضالية اليومية.

ولهذا فإن التقدميين قادرون على الغوص في تراث كل طائفة دينية، ورؤية العناصر الكفاحية فيه، ودراسة مُثُل هذا التراث، وإبعاد المنتمين إليه عن التحجر في أشكاله المتيبسة وعن التعصب، وتوعيتهم بالأبعاد المغيبة العظيمة في هذا التراث، وتطويرهم وتوحيدهم لمهمات الأمة والشعب والإنسانية.

إن هذه المستويات المركبة من التفكير والسلوك، تتطلب أعضاء على مستوى كبير من العمق الفكري والمسئولية السياسية والنشاط، ولكن حين تتحول التنظيمات التقدمية إلى كم تحصيلي من الأعضاء السابقين من المراحل السابقة (يعكس الانهيار أكثر من المقاومة)، تفقد قدرتها على التحول إلى أداة قادرة على فعل شيء مميز في هذه المرحلة المعقدة.

والأزمة التنظيمية هي تعبيرٌ مركب كذلك عن مجمل الأزمات وخاصة الأزمة الفكرية، فالأزمة الفكرية هي نتاج كل التحليلات السابقة، وهي تؤدي إلى الشلل السياسي الذي يهدم كل فكر.

في عودة التقدميين البحرينيين من الخارج تولد انحرافان؛ انحراف نحو اليمين يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع السياسي، وانحراف يساري يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع الديني.

وحين ينفي الخارجُ التقدمي المسيطر الداخلَ التقدمي نلمحُ ثنائية القاعدة البيروقراطية التي شحبت قدراتها على التحليل والممارسة، ولكنها تفرض منظومتها على القواعد المضحية للحصول على مكاسب شخصية.

لكن هذا يتبدى بشكلين إيديولوجيين خادعين، أي عبر انحرافين متضادين في الشكل متحدين في الجوهر، فالأول يركز على مماشاة (الإصلاح) وعدم نقده وتحليله، وبالتالي مسايرة خطواته من دون وجهة نظر نقدية، والثاني يرفضه ويعتبره خدعةٍ ويواصل مماشاة القوى المذهبية التقليدية القائدة للنزاع المذهبي. أي أن الاثنين يتوخيان الدعم عبر قوى الإقطاع أو التقليديين.

إن الموالاة والمعارضة إذن ليستا لتكوين تيار تقدمي مستقل بل لوصول أقطاب التقدميين المعارضين القادمين من الخارج إلى مناصب وامتيازات ثم إلى كراسي البرلمان أن استمر تدعيمهما بالانتخاب أو التعيين.

ولم تفعل قواعد التقدميين أي شيء جدي وكبير لوقف هذه المأساة، فنظراً للتكتيكات المتبعة في غمر الجمعيات بكل لون، وتذويب العناصر المضحية في شوربة سياسية، أمكن للبيروقراطية المسيطرة أن تشتت العناصر المناضلة وأن تضيع جهودها، وتمزق القواعد التقدمية التي جرى العسف عليها واضطهادها وتشتيتها خلال عقود.

وبهذا فإن إمكانية إنتاج فكر تقدمي مستقل عبر هذا الاضطهاد المزدوج تغدو مسألة غير ممكنة.

إن تراث نصف قرن ضاع في بضع شهور. فعاد التيار المهلهل من التقدميين بمختلف تجلياتهم إلى إرث الإقطاع.

إن مسألة الأوضاع السياسية تبقى مسألة رؤوس فردية من الذكور المتناطحين، فهذه الرؤوس هي التي تسود ..

لقد ضاع تراث التقدميين البحرينيين على مستوى تجميع المادة السابقة وعلى مستوى درسها وقراءتها بموضوعية هذا الزمان وليس بخطابية وعاطفية ذلك الزمان.

وعوضاً عن إنتاج وعي وطني ديمقراطي جماهيري تخشب اليسار في أطروحاته القديمة، وحين جاء خلال هذه السنين سيطر عليه الانحرافان السابقان ومنعاه من إنتاج مثل هذا الوعي الوطني الديمقراطي التوحيدي.

في الانتخابات القادمة ونتائجها ستغوص البلدُ أكثر في الأزمة التي ستغدو شاملة، وستقوم القوى المذهبية السياسية بتفكيك البلد في مختلف طوابق بنائه الاجتماعي.

إن التغييرات السياسية تتطلب تغيرات عميقة في الهيكل الاقتصادي، ومع بقاء هذه المشكلات العميقة في الحياة الاقتصادية وعدم حلها بل تفاقمها، فإن أدوات الحل السياسية المغلوطة في (الإصلاح)، ستفاقم تلك المشكلات وتحولها إلى أزمة عامة بدلاً من أن تقوم بحلها.

وقد كان التقدميون هم أساس الحل ولكنهم تحولوا إلى جزء من المشكلة وساهموا في تعميق الأزمة.

إن مسئولية القواعد التقدمية كبيرة في هذه الفترة وستوضح لهم الفترة القادمة أهمية وحدتهم وتنظيف صفوفهم من الانحرافات والبدء بشكل نقدي جديد.

November 24, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : مجيد مرهون

كانت منطقةُ القضيبية هي مولدُ وحياة مجيد مرهون، وكانت هي أيضاً منطقة مولدي وحياتي، مدرسة القضيبية كانت ملتقانا، لكن مجيد أسرع بالتوجهِ لمدرسةِ التدريب التابعة لشركة بابكو، وكان المدرسون البحرينيون يحثوننا على عدمِ الإلتحاق بهذه المدرسة التي تمتصُ دمَ الشباب، وأن لهم مستقبلاً مختلفاً بعيداً عنها.

كانت نبؤةً مخيفة!

كان هذا يتداخلُ في زمننِا بالحديث عن أهمية العمال، ودورهم التاريخي، وضرورة التحول إلى عمال.

مجيد كان من عائلة فقيرة، من البروليتاريا ، نتاج من منطقة البؤس، حصاد لمنطقة العدامة حيث الأكواخ والموسيقى الشعبية: الطمبورة والجربة والليوه وكل النتاج الإفريقي الإبداعي، الذي تدفق حتى وصل وجاء بعد ذلك من الساحل الفارسي، وكانت عائلة مجيد تجمع بين الشاطئين، وفي شخصية مجيد تكثفت كل هذه التأثيرات المباشرة وتأثيرات القراءة باللغة العربية والإنجليزية، وقراءة الأدب والإنضمام لفرقة موسيقية غربية والانضمام كذلك لمأتم وإدخال الآلات الموسيقية العصرية فيه!

وراح مجيد يظهرُ في المنطقة بشكلٍ غريب، يعزفُ الساكسيفون في الشوارع، كان هذا مظهراً إحتفالياً شعبياً غير مألوف، وجسَّدَ مظهرَ شخصيةٍ مسرحيةٍ متفجرة، يتدفقُ بالعزف، ويتدفق بالكلام، عيناه تنبض بالحياة والإضاءة، وجهه منفعل مشع متوتر، وروحه صاخبة لا تُحبس.

في داخله ذاتٌ كبيرة طموحة، التقت بالأفكار الثورية التي إنطلقت إلى الأجواء العليا، والأحلام العظيمة.

ولم أكن أراه بعد ذهابه لمدرسة التدريب وبعد عمله إلا من خلال هذا الوجود الفني الإحتفالي الذي يقيمه في الشارع، لكن العمل في السياسة والإشتراك في تنظيم سياسي واحد جمعنا بدون موعد، في خليةٍ واحدة!

لا بد أن تتفاجئ بمثل تصاريف الأحداث هذه، ليظهر الموسيقي الإحتفالي كذلك مناضلاً سياسياً صلباً، وأن كل ذلك المظهر المرح في الشارع هو ستارة تخفي عقلية موسوعية وبحثية وقتالية!

الكتب حوله كثيرة، باللغتين وهو قارئ نهم للفنون والأدب والعلوم، في ذلك البيت الصغير من أرض مصطفى بالقضيبية، في ذلك الزقاق الضيق،،،،

هو رجل إحتفالي …. إلى هنا وينتهي النص !

<<<<<꧂>>>>>

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : إنهم يهزون الأرض ! ــ قصـــــــــــة قصيــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تلك العشش التي نبتتْ في السبخة، في حوار البحر مع اليابسة، في ذلك الخوصِ المشتعلِ في القيظ، وجدَ نفسَهُ يخرجُ من بطنِ أمهِ الأرض وهو يرقص!

عارياً في المياه يستعيدُ رحلة العبيد المسلسلين في السفن، يمسكُ أداته الموسيقية ويعزف، في كلِ الدروبِ، في يقظةِ الخلايا، بجسمهِ القصير، وبوجهه الأسمر وعينيه النفاذتين كأنه فهدٌ يطالعُ الأشياءَ والبشر، يغرز حربتـَهُ في الترابِ والورق وخرائط الأرواح.

في زنزانتهِ في وسطِ الــ jail كما يرددُ السجناء يشعلُ النورَ في ظلمةِ الجزيرة، ويكتبُ في دفاترهِ التي لا تنتهي، ويحدقُ في الكتبِ الأجنبية، يستلُ حروفاً وكلمات، يترجمُها، يعربُها، يُحضرُ عالماً من الفرح والأنين والغناء والهمس وانفجارات الموسيقى، بين بحرٍ من القتلة واللصوص.

حين وُلد هناك في العششِ على موج الطبول والطارات، حيث النعل تجثمُ فيما وراء الأقدام العارية والرقص الجماعي الذي يدورُ حول صارية، حول ثلة تضربُ الجلودَ بقوة، لتهز الأرض، تدورُ حول صارية السفينة التي تاهتْ في البحار، وترنحتْ على جرفِ جزرٍ يابسةٍ جرداء، يرقصون، نساءً ورجالاً، يفرحون، يتجمعون، يأتون من كلِ مخزنٍ غارقٍ تحت الأرض، ومن الحفر، ومن الموانئِ التي سلختْ ظهورَهم ببضائعِها وشمسِها، ويطلقون الأرواحَ المحبوسة فتصيرُ وردة أو تصيرُ سكيناً تغوصُ في صدرٍ ما، أو تصيرُ نشوة في كوخٍ يضجُ بعدها طفلٌ بصراخ الولادة، أو تصيرُ لحناً يبتكرُ المشاعر.

كان عليهِ أن يرى هذا العالمَ يغرق، الأكواخُ تحترقُ، والطبولُ تـُدفنُ في بيوتٍ حجريةٍ تائهة، والمغنون والراقصون يتوارون وراء الذاكرة، ومجيدٌ يفقدُ أباه، يرحلُ ذلك الكائن الغامض الذي لم يره كثيراً، تبخر وترك شبحاً يحوم على أيامه، ونزلتْ المرأة للعيش، أمهُ المصنوعة من الحجر والرهافة والضنى، مشتْ للمكاتب والمدارس تنتزعُ اللقمة، وهو يغادرُ المدرسة ليلتحق بالمعمل، من الورقِ للزيت والدخان، ومن الحلمِ للهوان، ومن مستنقعاتِ النفط تصعدُ نجمة.

وفي سيارةِ الشركةِ الطويلة، وامتدادها الثعباني السائر نحو البرية، هذا الثعبانُ الذي يبلعُهُم كلَ يوم، ليقذفهم في الصحراء، يُخرجون ذلك الساحرَ من بطنِ الأرضِ ليضعونهُ في البراميل والأنابيب، كان يعزفُ، العمالُ الذين تهدهدُهم سيارة (سالم الخطر) وتتقلبُ بهم، وينعسون، يوقظـُهم مجيد بصراخهِ وعزفهِ وضحكاته. كانوا ينتزعون الساحرَ الأسودَ الذي لعبَ في الأعماق ويحيلونه إلى أسماك صغيرة في أيديهم.

أمهُ الصامتة، الهادئة، تترنمُ بالفارسية والعربية، صنعتْ أولاداً انغمروا في العيش الصعب، لا أحد يسمع ما تهمسُ به، لا تغضبُ من رفاقهِ الذين يتدفقون على بيته، يجثمون ليتكلموا كثيراً، هو ينتزعُ منها تلك الأغاني التي ضاعتْ في البراري والجبال والسفن الغارقة، وحملها المهاجرون إلى اصقاع البحر النائية، يدونها، يحركُ موسيقاها الداخلية، ويجلبُ المعاجم، هذا الفارسي العربي العالمي ، هذا الأسودُ القحميُّ المضيء ، يدسُ رأسَهُ الصغير في جبال الكلمات، وسيجارته لا تفارقه، Lucky strike الأمريكية الحمراء ، عدوة الإضرابات والصدر، يصنعُ الشاي الأحمرَ المميز، ويرى نفسَهُ يصعد ، يصيرُ بتهوفن آخر في الشرق، العازفون حوله ، وهو يصعدُ المسرح، الخشبة عالية، وهو يمسكُ عصا المايسترو ويحركُ العالمَ والبشرَ بموسيقاه.

في باحةِ السجنِ يجلسُ قربَ الزنزانة لم يبقْ معه سوى قطه، المدلل، يعطيه من الأكل أكثر مما يأكل، قط كسول، ينام أغلب الوقت، لا يصيد حتى صرصاراً ، وموتهُ كان فجيعة، ومجيد طوال الوقت يعزف، سبورتهُ في عمقِ الزنزانة، شهدتْ أجيالاً من المتعلمين للنوتة، رؤوسٌ من الصخور، ماعزٌ بريٌّ يهجمُ على الحشائش الغضة ، وحين يخرجون ينسون ، ينغمرون في حقول الجرجير والحفاظات، وهو يُعلمُ ، يدقُ الأرضَ بقدميه ، يُصّدعُ رؤوسَ السجناء ، وخاصة جار الزنزانة أبوسعيد اليماني القاتل ، ملك الفجل والليمون والطماطم في السجن ، الذي يعود متعباً ويريد أن ينام ، لينهض باكراً يقطعُ بمنجلهِ رؤوسَ البصل والقطط ، فينهضُ كلَ لحظةٍ صارخاً على مجيد: (دعنا ننام!) ، الليلُ في أولهِ وهو يحفرُ في الكتبِ الأجنبية القادمة من وراء الأسلاك والمياه ، اشترتها أمهُ من المكتبةِ القريبة من الحي ، وجاءتْ لمكتب السجن ، وتغلغلتْ بين غابةٍ وحشية من السواعد والأنصال والعيون، خيوط قلبها تتوجه للفتى الذي حلمتْ أن يتزوج، وترى عياله، وها هو في السجن المؤبد، أو اشتراها أخوه، ثمة خيوط ملتهبة تشده لما وراء البحر، وكل سنة نسخة من السنة الأخرى، كربونٌ بشعٌ مشع، نفس الوجبات الحامضة، نفس السجناء المعتوهين، النفوس الطيبة التي كان يتخيلها مع غوركي في تشرده، ليست هي ، ليس كما كتبَ هو، إنها مخيفة، متعبة، مُدمَّرة ومُدمِّرة، كل سنة تحومُ عليهِ وتحاككهُ وتسخرُ منه وتتعلمُ وتراه في صمتهِ الكثيف، في سيرهِ نحو محطة الطاقة الصغيرة، في إشعاله للنور، حين يمرض تـُصابُ الجزيرة بالعتمة التامة، ويأتي إليه العريف، لينهض قبل أن تلتهمَ الحوتة الجزيرة العمياء في البحر.

مراتٍ قليلة ينفجر، تلك الأرض المتفحمة، ذلك الجبل الصغير، يطلقُ صرخاتهِ ومعزوفاته الهادرة، يحركُ يديه ويَخرجُ المايسترو من بدلةِ السجن المهترئة، التي فقدتْ لونها في ما قبل تاريخ الألم، ويتراءى حوله حشدٌ من العازفين، واللحنُ يهدرُ ويرتخي وينامُ وينقضُ على بقعِ الظلام ويصرخُ في الأنام، فيرى السجناءُ موجَ البحر يتحرك وتمشي الجبالُ الصغيرة نحو الحرية، وتهرولُ ضفافُ الحلم القريبة من مصائدهِم وجراحِهم إلى النساء والشوارع والبيوت.

قليلٌ من الكوابيس تطارده، الكابوسُ المستمر، جثومهُ في جوفِ السمكةِ الكبيرة العفنة، التي تبدو أنها لا تمضي، متكلسة في المياه العميقة، وتفرز عليه أحماضها، وصديدها وماء نارها، وهو يزحف في الظلام نحو سيارة الضابط الأجنبي، يضعُ قنبلتـَه، لتصعد السيارة في اليوم التالي إلى الطابق الثاني من العمارة تنزلُ الملابسَ المعلقة والحديد، الشابُ الغامضُ المجنون والغريب العازف، العامل الساحر، لم يظنْ أحدٌ إنه يفعل شيئاً، لكن العيون تسللت إلى مخدعه، ينهضُ في عمق الليل وهو مغسولٌ بالعرق والقيود تطبقُ على رقبته. ويرى الأمهات اللواتي تعذبن يمسحن ماءه.

السنواتُ تمرُ وهو الذي كان يجرجرُ سلاسلـَهُ في الجزيرة تعبَ منهُ الحديدُ وغادرهُ، ولم يرْ أمَهُ وهي تموتُ في المستشفى نازفة آخر أمعاءها، تلك المرأة الكستناء، بائعة الحلوى للأطفال في الحي، بعباءتها الجاثمة على البساط، في الشارع، المشعة، التي تواصلتْ معه طوال خمسة وعشرين عاماً تركتهُ أخيراً، رحلتْ، وهو يصرخ عند الأسلاك الصدئة، والعالم نائم، العالم كله تركه، لكن السجناء جاءوا إليه في عمق الظلام والصمت.

يهزُ الأرضَ بقدمه، تعبَ الزمانُ منه والوحوشُ التي أكلتْ من جسمهِ يئست، وغادرتْ قوقعته الضاجة بالأنين والحنين والأصداء المخيفة، والأوراقُ تعبرُ الحدود، تسكنُ في مدينة السين والتماثيل، يظهر مايسترو هناك، يتطلع إلى ورقٍ أصفر ممزقٍ قادم من جزيرة صغيرة بحجم نملة في الخليج، يحدقُ فيه بأعجاب ويحركُ عصاه ليحرك الأرض ويهزُ طبقات الصمت.

لا شيء يبقى ، لا شيء يزول ، ومجيد راقدٌ ينزفُ رئته من التبغ والموسيقى ، حوله صبية، وزوجة، وأصدقاء كثيرون، يحملُ جزيرته الشبحية الدامية معه كما يحمل النوتات والدفاتر الكثيرة التي كتبها، وما تزال قدماه الشيطانيتان تدقان الأرض بتوتر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنهم يهزون الأرض! «قصص» 2017.

❖ «القصص: رسالةٌ من بـينِ الأظافر – الأسود – عاليةٌ – جلسةٌ سادسةٌ للألمِ – غيابٌ – عودةٌ للمهاجرِ – دائرةُ السعفِ – الضمير – المحارب الذي لم يحارب – الموتُ حُبـَأً – إنهم يهزون الأرض! – حـُلمٌ في الغسق – رحلة الرماد – أعلامٌ على الماء – گبگب الخليج الأخير – المنتمي إلى جبريل – البق – رغيفُ العسلِ والجمر – عوليس أو إدريس – المفازة – قضايا هاشم المختار – أنشودة الصقر – غليانُ المياه».

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-619f3ed4c7cde', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });November 20, 2021

ساهموا في طباعة هذا الكتاب

مَملَكة البَحرَين Kingdom of Bahrain

مَملَكة البَحرَين Kingdom of Bahrain بنك البحرين والكويت Bank of Bahrain and Kuwait

رقم الحساب: BH17-BBKU-0020-0005-2993-57

ISA ALI KHALIFA ALI ALBUFLASA

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : فائض القيمة والاقتصاد السبعيني +❹

تداخلت عمليات تدهور الزراعة واشتداد الطلب على الأراضي وصعود رأسمالية الدولة وتدفق العمالة الأجنبية، لتكون ظواهر متداخلة مركبة.

فإذا كان الفائض النقدي الناتج من النفط قد ساهم مساهمةٍ كبيرة في صعود رأسمالية الدولة كأكبر رأسمالية لكونها تقوم على ملكية عامة في قطاع النفط خاصةٍ، فإن هذه الرأسمالية الحكومية تحكمت في تشكل جميع القطاعات الأخرى وحددت أحجام قوى العمل المختلفة.

كان قطاع الزراعة أكثر المتأثرين بهذا التبدل في أسلوب الإنتاج، حيث تبدل من الاعتماد على قوى العمل الحرفية في البحر والزراعة والحرف، إلى الاعتماد على استيراد مواد من الخارج أو تصديرها، والقيام بمعالجات متعددة، من المعالجة البسيطة كما في النفط إلى المعالجة المركبة كما في الألمنيوم.

(وبالتحديد انخفض عدد البحرينيين العاملين في الزراعة من 7,6 لعام 1959م إلى 5,4 لعام 1965م ومن ثم إلى 2,9 لعام 1971م، ويقابل هذا الانخفاض في نسبة العمال البحرينيين ازدياد نسبة العمال الأجانب في الزراعة من 0,7% لعام 1959 م إلى 1,8 لعام 1965م ومن ثم إلى 3,1 لعام 1971م)، (القبيلة والدولة في البحرين، ص 215).

إن الحرف الشعبية مصدر قوى العمل الوطني تتدهور بينما تزدهر سلع الرفاه كالعطور والمجوهرات والزينة ثم السلع المستوردة بشكل واسع.

إذن التمركز فيما يسمى بالمدن يجري بصورة سريعة ملغياً المناطق الزراعية المجاورة خاصةٍ، فتصبحُ نسبةُ سكان المدن سنة 1971 م حوالي 78% من المجموع الكلي للسكان، وهذا يؤدي إلى تصاعد سعر الأرض بشكل متدرج في المكان والزمان، فيقود تدهور الزراعة إلى زوال دواليب النخيل وبالتالي ترتفع أسعار الأرض لاستخدامها في أغراض اقتصادية مختلفة كالمنتجعات والفلل، كما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أراضي المدن، فارتفع سعر المتر (من دولارين في عام 1946م إلى 100 دولار في عام 1970م) وفي الريف من نصف دولار إلى 50 دولاراً، وفي سنوات الستينيات والسبعينيات تصاعدت مزارع الخضار على حساب زراعة النخيل، فمن 150 مزرعة سنة 1952م إلى 576 سنة 1959م.

إن هذا يؤدي على كل الجهات إلى تدهور قيمة قوى العمل العادية الزراعية والبحرية والحرفية، وهو ما يشكلُ فيضَ السكان الذي يقود إلى ازدياد العرض من قوة العمل.

وأتاحت أسعارُ النفطِ المرتفعة منذ أوائل السبعينيات للفيضِ النقدي الناتج من قوة العمل النفطية للمؤسساتِ الحكومية أن تنوع القاعدة الاقتصادية، فبدأ مصهر الألمنيوم عام 1972م بطاقة قدرها 90 ألف طن في العام مستخدماً 500 عامل فني ويدوي، والحوض الجاف سنة 1977م، إضافة إلى مشروعات النقل كالمطار والبنى التشييدية المختلفة. وذلك جرى أيضاً بجلب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ومع وجود فيض سكاني من قوى العمل الرخيصة لكن ازدادت في الفترة نفسها عمليات جلب العمالة الأجنبية بشكل واسع، (فكانت نسبة هؤلاء في قطاعات العمل المختلفة على النحو الآتي: 8,45% في قطاع البناء، 37% في قطاع التجارة، 4,33% في الصناعة والتعدين، 6,4% في الخدمات العامة، وبين 33% و25% في قطاعات العمل المختلفة كالزراعة وصيد الأسماك والنقل والتخزين والمواصلات)، (السابق ص 217). ويمكن إدراج في هذا النوع من التطور صناعة الحديد التالية الخ..

يُلاحط على هذه الأرقام والنسب للفترة بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أن الفائضَ النقدي النفطي سواء أكان محلياً أم عربياً، أتاح سرعة بناء مؤسسات اقتصادية مُختلقَّة، أي لا يوجد لها أساس اقتصادي متجذر، فهي منقولةٌ من الخارج، وعمليات النقل هذه لا تتفرد بها المنطقة بل هي عالمية، حيث يقوم الرأسمال الغربي الكبير بالتخلص مما يُسمى غربياً بصناعات (النفايات)، فهذه الصناعات المعدنية تأخذ حيزاً جغرافياً واسعاً ولها ملوثاتٍ كثيرة على البيئة، وتحتاج إلى قوى عمل كبيرة نسبياً، وهي تعكس مستوى متخلفاً من قوى الإنتاج المتجهة نحو التقنيات بفعل الثورة التقنية الجارية.

وهنا نلاحظ العلاقة بين تدهور الحرف الشعبية من صناعة السفن والزراعة بجلب الصناعات الكبيرة التي سوف تأخذ مساحات جغرافية كبيرة كذلك فإن هذا مرتبط بمكانة جهاز الدولة المحورية وبجلب العمالة الأجنبية الرخيصة.

إن نمو العمالة الأجنبية في قطاعات البناء خاصة إلى ما يقرب من نصف عدد العمالة الأجنبية ككل، يعبرُ عن طابع العمالة غير الماهرة المنتشر والكثيف. لكن النسبة تنزل إلى 37% في قطاع التجارة حيث أن هذه العمالة هنا عمالة غير بسيطة، وفنية، وإدارية، وهكذا فإن القطاع العام والقطاع الخاص يقومان بأوسع استفادة من طابعي قوة العمل، لتكوين فوائض نقدية كبيرة.

(وتبين لنا من دراسة بعض الحالات الخاصة أن العامل قد يُستأجر في الهند بمبلغ 75 دولاراً أمريكياً في الشهر ثم يُؤجر في البحرين بمبلغ 125 دولاراً إلى سمسار عمال الذي بدوره يؤجره بمبلغ 200 دولار وهكذا دواليك. وفي عام 1975م عرفتُ بعض العمال الذين أجروا مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يحصل الوسيط على ربح يجنيه بعرق جبين العامل الأجنبي)، (السابق ص 218-219). بطبيعة الحال إن ما يقوله مؤلف الكتاب فؤاد إسحاق الخوري هو شكلٌ قديم بسيط، لكن الوساطة تنامت بأشكال هائلة مركبة ومعقدة.

إن الفوائض النقدية تتدفق من النفط فيظهر مختلفُ أنواع الوسطاء: سياسيون، وتجار، وموظفون، وماليون، يقومُ كلٌ منهم في مستواه الاقتصادي، بتشغيل جانب من الفائض الذي حصل عليه، سواء بصفته موظفاً في الحكومة؛ أو تاجراً ترسى عليه مناقصات، أو تاجراً يقوم ببيع مواد إلى الدولة والعمال الخ..

وهكذا تغدو مشروعات الدولة مؤسسة بحيث تتيح توسيع أقصى الفوائض على المخططين والمتعاملين معها، من تجار وموظفين الخ..

ومن هنا فمشروعات الصناعة التحويلية وتوسع البناء تنمي أشكالاً متعددة من الوسطاء، الذين تتجمع الفوائض النقدية في أيديهم، ويسارعون إلى توظيفها، فتظهر البنوك المتعددة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

وهذا يتشكل على حساب الأرض الزراعية وعلى حساب الإنتاج الحرفي القديم الذائب، وعلى حساب قوى العمل التي تآكلت داخل الأشكال الاقتصادية القديمة، حيث لم تساعدها تلك الأشكال على تطور مهاراتها، كما أن معدل التطور الاقتصادي الموجه إدارياً لا يتيح انتظار نمو أجيالها الحديثة أو تعديل أساليب التعليم، نظراً الى الكم الكبير من الفوائض النقدية التي تراكمت بين يديه ويتصرف بها بشكلين سياسي واقتصادي، ويريد منها مردوداً نقدياً متصاعداً وسريعاً.

وهذا أمر يتشكل بخلاف سنوات العقود السابقة حيث نمو فائض القيمة الداخل في السوق لا يتضاد مع نمو قوى العمل القديمة والجديدة بمثل هذا التضاد الكبير. ومن هنا تتحول الأرضُ إلى سلعة ثمينة، كما تتحول قيمة العمل المهاجرة الرخيصة إلى سلعة مهمة، كما تتحول المواقع السياسية والمعلومة الاقتصادية المبكرة إلى قيمة ثمينة. إن الخطة الاقتصادية الحكومية تسيلُ مطراً من النقود على الفئات السياسية والاقتصادية المشكلة لها.

إن القيمة العالية إذاً لقوة العمل في البناء والتجارة معاً، تدلل على التداخل والنمو المشترك بين الجانبين القطاع العام والقطاع الخاص، ففي حين تظهر قوةُ العملِ الأجنبية محدودةٍ في الخدمات العامة (6,4%) نراها في أقصى تجلياتها في البناء، وهو أمر يشير كذلك إلى التداخل بين القطاعين عبر إعطاء مهمات بناء المنشآت الحكومية إلى مقاولين، يزدهرون بالنقود على ضفاف هذه المشروعات. كما أن هذا النمو الكبير للقطاعين البنائي والتجاري يشير كذلك إلى ازدهار السوق، فمشروعات البناء تتطلب استيراداً واسعاً للسلع، وسواء كانت هذه المشروعات مصنعاً لخردة الحديد أم كان مدرسةٍ أم قصراً منيفاً، فإن تجاراً متنوعي الاستيراد يكونون منتظرين مطر النقود ذاك، وعلى حسب علاقاتهم مع المؤسسات السياسية والاقتصادية المتحكمة في توزيع الفائض.

وإذا كان تجارُ السلع الشعبية يظلون مزدهرين لأن كمية الأفواه التي تأكل ازدادت كثيراً، وهو أمر يجعل سوق السلع الضرورية نامياً، فإن تجار السلع الصناعية والترفيه والاستهلاكية الثميلة يتطورون بمعدلات أسرع كثيراً من الآخرين، لأن سلع الرفاه كالسيارات والأجهزة المختلفة هي التي يزداد الطلب عليها من قبل من حصلوا على فوائض كبيرة.

إن تجارَ السلع الضرورية كما هم عبر الزمن يقدمون المواد التي يحتاج إليها الجميع وهم يزدادون عدداً، ويختلفون نوعاً، عبر ظهور سلع جديدة زاد الطلب عليها، نظراً الى تباين أذواق الأكل واللباس والعبادة والسكن لدى الناس المتزايدين القادمين من شتى البقاع.

إن تجار المواد الخام الداخلة في الإنتاج العام يحققون تقدماً كبيراً، لأن الصناعات الحكومية تقوم على الصناعة التحويلية، كما أن تجار القوى العاملة يحققون تقدماً مماثلاً، لأن فائض القيمة أساسه الصناعة، ثم ينساب للتجارة و العقار والبنوك الخ..

وتتبعُ ذلك أيضاً الصناعاتُ التي تقام في ضفاف الخير الحكومي هذا، فهذه الصناعات التي تتنفسُ على روائح الغاز والألمنيوم تقدم موادها الى التصدير الخارجي والى السوق المحلي الذي ازدهر وحنت بيوته ودكاكينه للحديد والألمنيوم والغاز، فهو ينتجُ قيمةٍ جديدةٍ، ويوزعها كذلك على مستثمرين صغار أيضاً كالحدادين والصناع الصغار والورش والكراجات الخ..

لكن تجار السلع الكمالية يحققون هم أيضاً صعوداً مظفراً، فذلك النمو المتعدد الأشكال والمستويات للمداخيل يقود إلى بناءِ بيوت تتعرض للهدم دوماً كبيوت الإسكان أو إلى فلل وقصور صامدة للزمن لكنها تحن كثيراً إلى البذخ والتميز، وهي كلها تحتاج إلى سلع، وتتحول السلعُ الكمالية السابقة كالسيارات والثلاجات والمكيفات إلى سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، في مجتمع صار تصدير المواد الخام واستيراد السلع الرخيصة والثمينة هو نفسه اليومي، وتغدو السلع المرفهة وشديدة الرفاهية سلعاً يزدادُ الطلب عليها بحكم نمو قمة الهرم وكميات النقود التي تتجمع فيه.

لكن هذه التغيرات في الطبقة العليا والفئات الوسطى لابد أن تشمل كذلك الطبقة المنتجة، وقد تركنا العمال في الحلقات السابقة وهم يعيشون في غابة من الأكواخ ما لبثت أن تعرضت لعواصف الحرائق، التي حررت الأرضَ منهم، فراح العمال يتكدسون في بيوت صغيرة ضيقة على امتداد الخمسينيات والستينيات الوطنية الصاخبة.

فكانت أعداد الأسر التي يتكون افرادها بين 12-10، و9-7 و6-4 تأخذ نسباً من عدد المساكن الإجمالي كالتالي 20% – 32% – 24,5% وهذا يشير إلى تكدس أغلبية المنتجين في تلك الأبنية الضيقة أو القديمة ذات الأحواش.

وفي السبعينيات بدأت هذه اللوحة المعتمة تنير قليلاً، فالفائض اتسع لعمال النفط ثم لموظفي الحكومة بحكم تبدل أسعار النفط، كما قامت الحكومة بتدوير الفائض في مشروعات الإسكان لكي يعود إليها بأرقام أكبر، حيث تبيع أرضاً بلا قيمة لكن بثلاثة أضعاف ثمنها العام. واستعادت فئات التجار والعقاريين والبنوك جانباً من هذا الفائض عبر بيع السلع وتقديم القروض الخ.. كما أن السلع الكمالية عليها ضريبة عالية تعود الى الأجهزة الحكومية كذلك وإلى التجار ويتحملها العمال.

ويلاحظ إسحاق فؤاد الخوري مؤلف كتاب (القبيلة والدولة) أن من لديهم دخل سنوي يبدأ من 25 ألف دولار فأكثر ويعيشون كعائلات صغيرة لا تتجاوز نسبتهم 3,6% بينما تتسع العائلات التي يتراوح دخلها بين 1000- 3000 دولار سنوياً، إلى 15,63% من المجموع العام. وفي حين تعود النسبة الأولى الى كبار الموظفين والمقاولين وكبار التجار والضباط ورجال الدين، تعود النسبة الأخرى الى المدرسين والعمال المهرة وتجار المفرق وغيرهم، لكن نسبة الأقل من 1000 دولار سنوياً فهي من نصيب العمال غير المهرة والمزارعين والعاطلين عن العمل.

ويلاحظ المؤلف الخوري نفسه أن (اللامساواة التي سادت قبل النفط كانت طفيفة) لكن في (مجتمع النفط تحولت المفارقات الفردية في النظم الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمل إلى مفارقات جماعية)، (فكانت الاحتجاجات والشكاوى وتحركات الرفض)، (ص231) .

إن نسب توزيع الفائض النقدي النفطي دخلت في الغموض أكثر فأكثر مع تحول النفط إلى بؤرة الثروات، فأرباح شركة النفط والثلثان اللذان يوزعان على الاحتياطي لم يعودا مبينين في الدخل العام، فيجري الحديث هنا فقط عن الثلث الأخير الموجه للخدمات العامة، وهو الثلث الذي يتم أنفاقه في المشروعات العامة والذي يخضع لإعادة تدوير داخل المجتمع كذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمّت

يصدر قريبـــاً : عبـــــــدالله خلــــــــيفة ــ إضاءة لذاكرة البحرين

البحرين في بدء التحديث

البحرين في بدء التحديث فائض القيمة البحريني

فائض القيمة البحريني القحط في زمن النفط

القحط في زمن النفط فائض القيمة والاقتصاد السبعيني

فائض القيمة والاقتصاد السبعيني

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : القحط في زمن النفط ❸+❹

حدثت أزمةٌ عاصفة في زمن العشرينيات، فما قالته بريطانيا عن (الإصلاحات) في البحرين كان كارثة بكل معنى الكلمة، فقد انخفضت قوة العمل البحرية إلى أدنى مستوياتها، وهاجر عشرات الآلاف من المواطنين إلى مناطق أخرى في الخليج وإلى العراق وإيران.

كانت البحرين قد شهدت رقماً سكانياً عالياً فإذا (قسنا قوة العمل المنتجة البحرينية في القرن التاسع عشر فسنجد أرقاماً كبيرة، فقد بلغ عدد السفن سنة 1500،1833 سفينة، وكان إيراد البحرين يبلغ من الغوص في السنة نفسها 3,240,000 روبية.)، (راجع فائض القيمة البحريني).

إن حجم قوة الإنتاج هنا يعني أن عدد السكان يتجاوز المائة والخمسين ألفاً في بداية القرن التاسع عشر، في حين أن إحصاء السكان سنة 1941، يثبت أن عدد السكان هو تسعون ألفاً فقط! كانت كثرة أعداد السكان البحرينيين تقود إلى التمركز وتضخم قوة الناس بالتالي، وهو أمر تفرضه الخريطة الجغرافية وطابع الاقتصاد وتطور المواصلات.

إن هذا التدهور في أعداد السكان على هذا المستوى يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فقد رحلت الإصلاحات البريطانية وسوء الأوضاع حشوداً من السكان ولم تستطع أن تجذب أعداداً من العرب، فلم يحدث شيء إيجابي على مستوى تغيير العلاقة بين الغواصين والمزارعين والإقطاعين البحري والسياسي، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وصنع اللؤلؤ الياباني لتقضي على آخر ماً بقي في الاقتصاد البحري القديم.

فقد وصل العجز فى أوائل الثلاثينات إلى 9,39% في أقصى نقطة معبراً عن تدهور بالغ في قوى الإنتاج المحلية.

وكما عمل الاستعمار على تطوير مجال جديد للاقتصاد هو مجال النفط لكنه قام بضرب قطاعات الإنتاج الأخرى كافة، فقد أغرق البلد بالعيون المجانية في كل مكان، ليس بهدف توفير الماء الحلو للسكان كما هو شائع بل لتدمير الزراعة، وتفتيت القوى الإنتاجية والسكانية، بهدف جعل المزارعين يتوجهون لبيع قوى عملهم في مجال النفط بأرخص الأسعار.

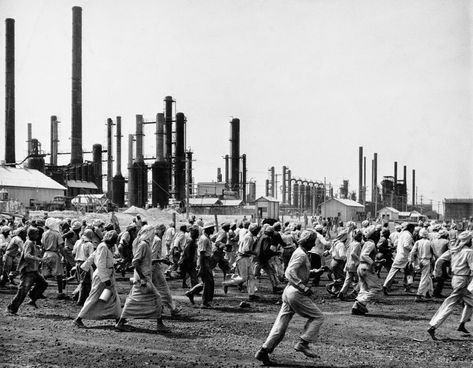

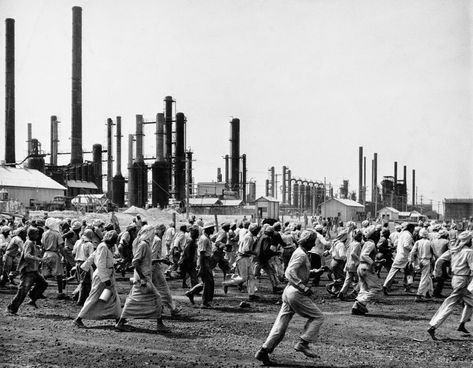

وقد عملت أزمة الغوص وتفكك وانهيار الحرف والزراعة على تقديم حشود من العضلات الزهيدة الثمن إلى مجال النفط الوليد.

(كان ظهور البترول في أول شهر يونيو 1932م، ومن عمق 2008 أقدام وبمعدل 9600 برميل من بئر واحدة)، (وشحنت أول ناقلة للبترول البحريني في 1934/6/7م)، (ووصلت أعداد الآبار المحفورة الى 59 بئراً)، (من كتاب تاريخ العتوب، ص216).

كانت خلخلةُ الاقتصاد التقليدي وازاحته تستهدف إحداث أكبر كمية من العرض لقوة العمل. وهكذا وجد الجزء العامل من السكان نفسه يقدم قوة عضلاته لشركة النفط الأمريكية بأقل الأجور. لكن الشركة لم تكتف بتقديم اللحم البشري القوي بل طالبت قسماً من السكان بإحضار أدواته الحديدية من أجل تنظيف البرية المليئة بالأحجار وإقامة المساكن لموظفي الإدارة الكندية والبريطانية والهندية.

وتراوح ذلك الجهد من البساطة إلى التعقيد والفنية العالية، فتمهيد الأرض أو إقامة البيوت أقل شأناً من الاشتغال في بناء مصنع التكرير بعد سنوات قليلة. لكن هذا التنوع في قوة العمل بين العمل غير الماهر والعمل الماهر لم يستدع أي نظام مركب للأجور!

كانت الروبية الهندية قد أزاحت العملة التركية السائدة في قسم من العالم العربي فيما قبل ذلك، وكانت سيطرة الروبية تشير إلى مكانة الهند كدرةٍ في التاج البريطاني المقام على ضلوع فقراء آسيا، وإلى إلحاق الخليج العربي بتلك الدولة الآسيوية كمنطقةٍ تابعةٍ لتابع.

(كانت الأجرة اليومية للعامل روبية واحدة) السابق ص 232، ولم يكن نظام الأجور شهرياً بل هو أسبوعي، مع إزاحة يوم الجمعة منه، فهذه الإجازة بلا مقابل. وقد مثلت هذه الأجور للعمال القادمين من الغوص المنهار تماماً، ومن الزراعة التي كانت بطريقها إلى الانهيار الكلي، تعويضاً كبيراً واستقراراً معيشياً، وفي عمل بلا أخطار البحر الرهيبة.

فثلاثون روبية شهرياً يمكن أن تغطي نفقات العامل وأسرته، حيث كانت أسعار المواد الاستهلاكية الرخيصة تمكنه من دفع إيجار عريشه المقام من سعف النخيل، الذي يأخذ ثلث الأجر كحد أدنى، ولشراء تلك المواد طوال الشهر، وكان أبناؤه لايزالون بلا مدارس وهم كذلك احتياط للعمل الرخيص.

وفيما كان العمال البحرينيون يتدفقون بغزارة على الإنتاج البترولي الوليد كان الدخل الحكومي يرتفع بصورة مطردة، ( فمن 3,717,000 روبية في 1939 – 1940م إلى 5,634,000 في 1945 – 1946م)، وهذا الدخل الحكومي العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يرجع قسمٌ واحدٌ منه فقط إلى عمال الإدارة، وسواء كان رواتب للموظفين والعاملين أو لخدمات الحكومة. في حين يذهب القسمان الآخران إلى العائلة الحاكمة، وكذلك إلى ما يُسمى بالاحتياطي للدولة الذي يوضع في الخزانة البريطانية!

وتعود الزيادة في الإنتاج إلى فتح آبار جديدة واستنزاف الثروة، كما أن الطلب الهائل على النفط راح يتصاعد قبيل الحرب العالمية الثانية خاصة، التي كانت في جوهرها صراعٌ على البترول!

لكن هذا الحساب لا يضم أرباح شركة النفط نفسها، التي تعطي المجتمع بثلاثة أقسامه، جزءاً يسيراً من دخلها العام وقد وجدتها فرصةً كبيرة لزيادة الإنتاج في مثل هذه الحالة من تدني الأجور.

وهكذا فإن العامل الذي يتسلم روبية واحدة كأجر يومي، كان عملياً غير قادر على التوفير من هذا الأجر، ومن هنا فنمط بيوت السعف الذي كان سائداً، ويجعل عائلات المنتجين تفرّخُ أجيالاً جديدة من العاملين، ظل سائداً إلى أواخر الخمسينيات أي حتى أتت على إزاحته حرائق قام بها المتنفذون من أجل إزالته عن هذه الأرض الواسعة، والتي غدت الحاجة ماسة إليها بعد توافر الرساميل من صناعة النفط التي كان يعمل بها هذا العامل نفسه!

ولكن حتى أجرة العامل اليومية أي هذه الروبية الهندية نفسها كانت غير دقيقة، فالشركة وحفاظاً على طهارة يديها من التلوث، تقوم بجعل المقاولين يدفعون أجرة العامل، ولكنهم لا يدفعون اليه الروبية كاملة، بل ينقصونها بضع آنات، وبضع الآنات هذه هي التي سمحت لهؤلاء المقاولين بالانتقال من المقاولة إلى شراء الأملاك الواسعة.

وفيما كانت الأجرة يلفها الغموض كان يوم العمل يلفه الغموض هو الآخر. فالعمال كانوا يوضعون بتصرف الشركة الجسدي في أي وقت، ويتيح وجودهم في منطقة التنقيب والحفر والآبار عبر مكوثهم في أكواخ، حرية استدعائهم وتشغيلهم في أي وقت ضروري. صحيح أن الليل والنهار كانا يمنعان الشركة من إزالة تقسيم اليوم الطبيعي، لكن بدء استخدام الكهرباء كان

يلغي هذا التقسيم، فكانت الصفارة تجمع هذه الحشود المنهارة من قلة النوم وتفرقها وهي ذائبة من كثرة العمل وأحياناً من فقدان الأطراف وربما الحياة نفسها.

وفيما بعد ونظراً إلى النمو المتزايد في معدات التكرير والاستخراج وبناء مدينة خاصة للموظفين المتميزين، تم سحب العمال البحرينيين من منطقة وجودهم السكني الرهيبة تلك، وإعادتهم إلى بيوتهم وتشغيل باصات كبيرة لنقلهم، خاصة بعد أن استوت المؤسسة النفطية مبنىً ونفوذاً.

وإذا أنقصنا أيام إجازات الجمع والأعياد وما يأخذه المقاولون فلن يكون الشهر بثلاثين روبية. ويكون فائض القيمة النفطي مشابها لفائض القيمة في اقتصاد الغوص، لكن الربابنة هنا متعددون وكثيرون. ويتوجه جانب من الفائض إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية لاقتصاد يُفترض أن يكون حديثاً، مثل طرق المواصلات، والتعليم، ومباني الإدارة الخ.. ويُلاحظ هنا الإسراع في إنشاء أدوات الاتصال بالخارج أكثر منها أدوات الاتصال بالداخل، فالمطار ومبنى التلغراف، وميناء سترة، تكمل دور البنوك الأجنبية المهيمنة، فيلعب فائض القيمة النفطي ورسوم الجمارك حجري الزاوية في بناء مؤسسات الداخل، في حين تقوم وسائل النقل والصرافة بسحب المادة النفطية والنقود إلى الخارج.

لكن الدخول النفطية تلعب الدور الأكبر في تشكيل الفئات المالكة التي ستضاف فوائض النفط إلى فوائض الغوص السابقة في تدعيم امتلاكها لأشكال الثروة الأخرى، خاصةً الأرض العقارية والأرض الزراعية، وكذلك إلى توسع أعمالها التجارية.

في حين أن هذه الثروات تتنامى، فإن العمال سوف يظلون لعقود بذلك المستوى من الأجور، أما سبب قبولهم هذه الأجور المتدنية جداً، فهو الانتقال من اقتصاد الغوص والزراعة كما قلنا، إضافة إلى أن هذه الأجيال القديمة لم تكن تملك أي ثقافة نقابية وسياسية لمواجهة طرق الثقافة العصرية الامبريالية.

لكن الأمور كذلك تعود إلى الأوضاع الدولية المتدهورة فحتى تلك الأوضاع السيئة ازدادت تدهوراً!

رغم شتى الظروف الداخلية والخارجية كان النفط لا يكف عن التدفق متوجهاً إلى شركته الأم، فعلى الرغم من الصدمة الأولية التي حدثت في بداية الحرب العالمية الثانية بالتراجع عن التنقيبات الجديدة فإن الإنتاج ما لبث أن تدفق بصورة متزايدة، حيث كانت الآلة الصناعية والحربية الغربيتين بأمس الحاجة إليه؛ (في سبتمبر 1941 بلغ متوسط الإنتاج 15،000 برميل يومياً، وفي أغسطس من العام التالي زاد الإنتاج إلى 25,000 ثم إلى 33,500 برميل. وفي العام الذي يليه وصل الرقم إلى 37,500 وفي عام 1945 بلغ 65،000 بعد مد أنابيب من الظهران)، (السابق، ص 235).

كان العمل في ظل ظروف الحرب يمثل مخاطرة فقد كانت بعض طائرات المحور قادرة على الوصول بشكل نادر إلى مصافي النفط في الخليج لتعطيل إمداد الوقود لقوات الحلفاء، وحدث إلقاء قنبلة فعلاً على معمل التكرير لم تؤدِ إلى إحراقه.

ومع هذا فإن ظروف العمال والسكان الفقراء عموماً لم تتحسن؛ بل تدهورت بشكل كبير، بسبب انقطاع المواد الاستهلاكية عن الوصول إلى السوق. فقامت الإدارة البريطانية بتوزيع المواد الضرورية بالبطاقات وبكميات قليلة، وفقدت قطع الغيار للسيارات والباصات، وانتشرت السرقة ونهب المخازن، وضارب بعض التجار بالمواد الغذائية، فقدم بعضهم إلى المحاكم، ولبس الأطفال الخيش نظرا إلى نقص الملابس.

ومع هذا فإن نمو الصناعة النفطية الاستخراجية لم يتوقف فتم توسعة مصنع التكرير في سترة، وظهر مصنع التكرير في رأس تنورة، وارتحل قسمٌ من العمالة البحرينية إليه، خاصة مع ارتفاع الأجور المقدمة فيه عن البحرين. إن كل هذه الظروف أدت إلى ظهور نقص في العمالة، لكن الأجور لم تتحسن. وتفجر أول إضراب عمالي أثناء الحرب العالمية الثانية في شركة النفط من دون أن يترك أثرا في الأوضاع المادية للعمال.

ومع انقشاع الحرب العالمية الثانية اتضح أن ظروف العمال كانت أسوأ من زمن الغوص، رغم هذه الثروة الهائلة، فغابات الأكواخ كانت منتشرة في المدن والقرى، وأبناء الفقراء عموماً كانوا خارج المدارس، فقد لاحظ بلجريف أن كل التلاميذ والتلميذات الجدد المنضمين إلى التعليم هم من أبناء موظفين ماعدا واحداً!

وإذا كانت الفئات الوسطى الصغيرة قد عانت من جراء ظروف هبوط التجارة وتدهور السوق، لكن فئة من التجار استغلت الظروف لتصعد بشكل كبير في الحياة الاقتصادية.

(ولكن التجار حققوا أرباحاً طائلة على كل حال، ولاحظ بلجريف أن بيوتاً عديدة، ظهرت إلى حيز الوجود عقب انتهاء الحرب جاءت تكاليفها من المتاجرة في السوق السوداء وأرسل المعتمد البريطاني تقريراً قال فيه: إن قطعة الأرض التي كانت بـ 2000 روبية صارت بعد الحرب بـ 70000 روبية) ، السابق، ص 235.

لم يلاحظ بلجريف أن الشعب الفقير ازداد فقراً وأنه بحاجة إلى تغيرات كبيرة في ظروفه السكنية والمعيشية عامة، وبدلاً من ذلك بدأت عمليات الاستيلاء على الأراضي التي يعيش فوقها العمال والبحارة، فبسبب ارتفاع أسعار الأراضي حدثت المضاربات بها، لكن وجود الجمهور عليها بصورة تلك الأكواخ الرثة، استدعت إزاحتهم بالقوة عبر انتشار موجةٍ من الحرائق عصفت بهذه المساحات وفرغتها من سكانها!

عبر بيع هذه الأراضي وتراكم أرباح الغوص والنفط تشكلت الفئات الغنية والوسطى التي التهمت الثروة خلال القرن العشرين.

لكن في زمن الأكواخ كانت الثقافة السياسية قد تصاعدت وتحرك مثقفو الفئات الوسطى وعمال النفط، من أجل تغيير خريطة الوضع الاقتصادي المتخلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصدر قريبــاً: عبـــــــدالله خلــــــــيفة ـ إضاءة لذاكرة البحرين

البحرين في بدء التحديث

فائض القيمة البحريني

القحط في زمن النفط

فائض القيمة والاقتصاد السبعيني

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : فائض القيمة البحريني ـ ❷+❸+❹

خلافاً لما يدبجه علماء الاجتماع والاقتصاد السطحيان في المنطقة علينا أن نقرأ تطور الإنتاج بصورةٍ مغايرة، مبتدئين من جذور هذا الاقتصاد، من اقتصاد الغوص.

فيبدو في وعي هذين (العلمين) أن التجارة هي التي سببت ثروة المجتمع وازدهاره الاقتصادي. يقول باحث (أما المصدر الثاني الذي زاد من ثراء البحرين وأهميتها التجارية فهو التجارة، فقد كانت تملك أسطولاً كبيراً من السفن، مما جعلها على علاقات تجارية مهمة خاصة مع الهند بل أصبحت البحرين مركزاً لتوزيع البضائع داخل الجزيرة العربية..)، (تاريخ البحرين، فائق حمدي طهبوب، دار ذات السلاسل، ص ٣).

إن الغوص والتجارة يصبحان فرعين بلا علاقة عميقة هنا، لكن التجارةَ تعيشُ على نمط الإنتاج. ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، قامت القبائلُ المتنفذة في الخليج بالتركيز على تملك ثروة اللؤلؤ، فجثمت قرب السواحل مستفيدةٍ من قدرتها المسلحة على السيطرة على القبائل الأضعف وعلى القرويين فظهرت بدايات المدن – الدول، فكان البحارة في هذا النمط عبيداً بشكل تام، وكانوا يعملون مقيدين أحياناً، وبالتالي كانت ثروة الغوص على اللؤلؤ تذهب بشكل شبه كامل الى المسيطرين في القبائل.

إن السيطرة على الثروة المادية كانت تستتبع الوجود السياسي فآل مذكور القبيلة العربية العمانية التي حكمت البحرين ردحاً من الزمن كانت تقيم في أبوشهر (ولم يكن احتلال آل مذكور للبحرين يحمل في طياته أي أهداف سياسية وإنما أردوا فقط الاستفادة من مغاصات اللؤلؤ الغنية..)، المصدر السابق.

كانت علاقات الانتاج الرقيقية هذه تستدعي علاقة استغلال عبودية لأفريقيا، التي كانت تنتقل إلى العالم الغربي، فراح يمنع هذا النزيف البشري خارج سيطرته. كما أن وجود منتجين عبيد لم يكن في مصلحة تطور الإنتاج، كذلك فإن تدفق القبائل العربية (الحرة) في هذا النمط بشكل متدرج يتعارض مع العبودية، مما أدى إلى أسلوب آخر يجمع بين القديم وبين الأسلوب الإقطاعي الذي ظل يهيمن.

كان احتكار السيطرة على اللؤلؤ وإنتاجه بشكل عبودي قد سبب في فوضى سياسية واضطرابات اجتماعية، فهو يعني كذلك احتكار السلطة والتجارة والسيطرة على الأساطيل البحرية وتملك الأراضي الزراعية الخصبة، وقد كان بعض ذلك ضد مخططات الاستعمار البريطاني، الذي عمل على تفكيك سيطرة القبائل الحاكمة على مصادر الثروة الكبيرة هذه، من أجل خلق استقرار لسيطرته السياسية المتصاعدة، مما قاد إلى أن تظهر الأشكال القبلية من الغوص، حيث تقوم أفخاذ قبيلة أو أهل قرى معينة بالعمل المشترك، وهو أمر أدى إلى استقرار وتطور في الإنتاج، ونرى ذلك ينمو بتوتر وانقطاع وديمومة كذلك خلال القرن التاسع عشر الميلادي.

لكن هذا الشكل القرابي الأهلي من الإنتاج راح يفتت القبائل بين غاصةٍ وبحارةٍ منتجين وبين ملاك للسفن ومستثمرين لقوة العمل. إن الأحياء في المدن الوليدة وفي القرى كانت أفخاذاً قبلية، ولم تتشكل عملية الانصهار المدني إلا بعد فترةٍ طويلة.

رغم تفكك قوى العمل من الحديد إلا أنها لم تتفكك من القيود، فالأنصبة المحددة بين المنتجين والمالكين كانت الشكل الأولي من هذه القيود، فالغاصة يتساوون مع الربابنة والسفن في توزيع الحصص.

وبدءاً يقوم الغوص على جهد الغواص، فكل التجهيزات المادية لا قيمة لها من دون بحار يسبح تحت الماء مدة معينة، وهذه السباحة الصعبة، يُمنع استخدام الأجهزة التنفسية فيها، حسب هذا الطابع البدائي من الإنتاج، وعلى الغواص أن يجمع أكبر كمية من المحار وأن يعود ثانيةٍ وثالثة إلى القاع منذ الفجر حتى المساء!

وبهذا فإن الغواص هو الذي يقوم عليه كل جهد الإنتاج وما البحارة المساعدون سوى تكملة ثانوية لهذا الجهد، فهو الذي يُحضر المادة المستخرجة، والغواص لا يصنع مادةٍ، بل هو مُستخرج هنا، مثلما يفعل الفلاح بقطف التفاح أو القطن أو مثلما يفعل العامل في استخراج الفحم، فتكمن قوة العمل في البحث عن المادة بين أسماك القرش واللجج وغياب الأوكسجين وعبر الإنهاك المستمر، لكن بخلاف التفاح الرخيص، حيث أن اللؤلؤ مادة ثمينة، وبخلاف الفحم أيضاً فهو لا يدخل في عملية الإنتاج مرة أخرى؛ فلا يتوجه لمعامل بل يذهب الى السوق مباشرةٍ، ويتحول إلى زينه، ومن هنا فاللؤلؤ يتبخر من بنية الإنتاج فيتألق في أعناق الحسان، ووراء الواجهات الزجاجية لمحلات التجار والماليين!

إن الغاصةَ الذين ينتجون فائض القيمة هم الأكثرية في قوى العمل وهم زهرة المنتجين، فالشباب يتوجه للغوص، وليس لمساعدة الغواص على الظهور من الماء وسحبه. هذا هو دور المساعدين، فالمساعدون هم من غير الشباب، وهم الذين سبق أن غاصوا، فكبروا، وبذلوا قوى عملهم السابقة، لكنهم انحدروا إلى مواقع إنتاجية مساعدة، أقل قيمة، ففقدوا قدراتهم الماهرة وربما فقدوا صحتهم وذروة عطائهم.

وهكذا فإن الغواصين هم قاعدة الإنتاج، والذين يقدمون زهرة شبابهم في استخراج المادة الثمينة، ورغم هذا الجهد تحت الماء، لكن ربابنة السفن لا يعفونهم من الأعمال الأخرى كفلق المحار مع البحارة الآخرين أثناء الليل وفي أوقات عدم الغوص.

إن قوة العمل المبذولة هنا في أصعب ظروف الإنتاج وأخطرها، تحصل على مقابل هو الحصة نفسها التى يحصل عليها الربان نظير قيادته العمل، ونظير وجود السفينة التي عملتْ هي الأخرى بأن حملتْ البحارة للبحر وأخرجت من داخلها الحبال، ووقف على خشبها العاملون واشتغلوا، فهي الأخرى تضيف من مادتها إلى السلعة، لأنها تُستهلك، وتحتاج إلى صيانةٍ ومواد الخ.. فهي رأسمال ثابت، بعضُ أجزائها يتلفُ أثناء الموسم ويدخل مباشرةٍ في القيمة، والجزء الأعظم منها يبقى عاملاً، وحاصلاً علي جزء من فائض القيمة بشكل متكرر.

ولهذا فإن مالكي السفن يأخذون جزءاً من الفوائض بلا عمل، وقد يكونون من الربابنة وقد يكونون من التجار الخ..

إن المواد التي تدخل في معيشة الغواص وبقية البحارة هي مواد ضئيلة القيمة، مثل المواد الغذائية الرخيصة؛ (أرز، وسمك يصطاده البحارةُ أنفسهم، وسكر، ودهن، وتمر)، كما أن الغواص يسكنٌ كوخاً مستأجراً في الغالب، ولديه زوجة وأبناء لابد من إعالتهم، لكي يتجدد الإنتاج ويستمر، ونمط الكوخ هذا الذي يجسد عائلة صغيرة يواكب التطورات في بنية الإنتاج، حين تفككت الأسرُ الكبيرة وصار نمط الغوص معتمداً على طبقة منتجين وليس على عائلات كبرى.

كذلك فإنه لا توجد نفقات تعليم وصحة وتدريب فالغواص يتدرب منذ طفولته في البحر من دون أي نفقات من إدارة الإنتاج الخ، وهذا مما يؤدي إلى سهولة إعادة إنتاج الغواص بهذه المواصفات، فيغدو أجره تافهاً، حيث لا توجد دفاتر دقيقة لضبط الأجور وأثمان السلع، فالأجور وشراء السلع تغدوان عملية واحدة في أغلب الظروف، لأن مالك السفينة أو ربانها هو الذي يسلفُ البحارَ السلعَ الضرورية لمعيشته ومعيشة عائلته، ويتجسد ذلك عبر (الدَّين)، ثم يتم شطب مبلغ الدين هذا في اخر عملية الإنتاج، فيظهر الغواص بمبلغ ضئيل، وفي غالب الأحيان يغدو مديوناً.

قد يكون مالك الدين هو الربان، وقد يكون تاجر السفينة، أو تاجر اللؤلؤ، ولكن تتشكلُ هنا طبقةٌ دائنةٌ عموماً، تقدم المواد الضرورية لإعالة المنتجين، التي تقتصر فقط على الضروريات الشديدة الارتباط بالتوالد الجسدي والبقاء، وبهذا فإن الطبقة الدائنة المتعددة الأوجه هي التي تتسلم أغلبية حصيلة الإنتاج وتقسمه بينها عبر هذا الشكل من التداخل بين الإنتاج والاستهلاك، بين بيع السلع الضرورية لإعاشة المنتجين وأسرهم وبين سرقتهم.

ففرعها الداخل في عملية الإنتاج يدخله كإدارة، دورها تنظيم عملية الإنتاج، عبر توسيع يوم العمل إلى أقصى مدى ممكن، فحنينه إلى تحويل الغواصين إلى عبيد حنين لا يتوقف.

إن تنظيم عملية الإنتاج هو نفسه تنظيم عملية الاستغلال، فعلى إدارة الربان تتوقف عملية الغوص برمتها، ومن هنا تتطلبُ مهنةُ الربانِ مواصفات كبيرة من حيث الثقافة العملية كمعرفةٍ واسعة بالبحر وبالمصائد وباختيار المواقع والرحيل عنها الخ.. وأن تكون لديه خبرة بنظام السيطرة عبر تقسيم العمل وكيفية زيادة الإنتاج وتقليص النفقات. و يتضمن ذلك نظام السيطرة الاجتماعية عبر خبرة الربان بربط البحارة حوله وتفكيك علاقاتهم المناوئة لسيطرته ولنظام الاستغلال الفظيع هذا.

إن تداخل الديون بالأجرة في نظام الغوص يجسد أنظمة الإنتاج لما قبل الرأسمالية. فليس ثمة هنا أجر بل حصة، والمحاصصة شكلُ من أشكال الاستغلال الإقطاعي. ففي هذا الإنتاج تتحول عملية توزيع الحصص إلى كارثة على المنتجين، فالعملية تبدأ بتسليف البحارة على أن يأخذوا حصصاً، تنتهي بوجود ديون متراكمة عليهم تجعل حصصهم متبخرة.

إن البحارة هم الذين يوجدون فائض القيمة عبر ظهور اللؤلؤ الثمين، وعبر قيام الملاكين المتعددين ببيعه، فتعودُ أقسامٌ من هذا الفائض إلى إدارة السفينة، إدارة المصنع البشري هذا، ويعودُ قسمٌ إلى مالك السفينة، ويمضي قسمٌ للتاجر المتعامل بتسويق هذه المادة في السوقين المحلية والعالمية. وكلما ابتعدت المادةُ الثمينة عن المنتج لها زاد سعرها، فهي بضع مئات من الروبيات حين ترتاح في قبضة الربان، لكنها تتحول لدى التاجر البحريني أو الهندي، إلى آلاف الروبيات، وكأن فيها سحرا خاصا يؤدي إلى زيادة قيمتها!

إن اللؤلؤ هو بضاعة قيمتها حسب قوة العمل الاجتماعي المبذول فيها، لكنها مثل الذهب والماس، كما أنها للزينة، وذات خصائص طبيعية نادرة، لكن القبائل في العالم الثالث كانت تبيع الماس كما لو كان زجاجاً، فقط لأسلوب عيشهاً، ورخص قوى عملها، وهذا ما كان يشكل السحر.

وهذا السحر غير موجود بين الوسطاء، ولكنه موجود في ساعد الغواص، فهذا هو الذي أنتجها للإدارة من دون أن يحصل إلا على شيء زهيد من قيمتها. ولا تكلف قوة عمله وإعادة إنتاجها سوى تلك المبالغ التي رأينا صرفها على المواد الضرورية لإعاشته وتجديد نسله وحتى الترفيه لا يكلف شيئاً فهو غناء جماعي يزيد الإنتاج.

وإذا قسنا قوة العمل المنتجة البحرينية في القرن التاسع عشر فسنجد أرقاماً كبيرة، فقد بلغ عدد السفن سنة 1833، 1500 سفينة، وكان إيراد البحرين يبلغ من الغوص في السنة نفسها 3,240,000 روبية.

ويقول زويمر: إن عدد السفن التي تشترك في الغوص سنة 1896 كان 900 سفينة، وعدد البحارة هو 30 ألفاً.

عبر إنتاج هذا الزمن تتشكل قواعد البلد من بيوت ومدن وقرى، لكن أغلب هذا الإيراد يذهب الى غير المنتجين. وفي الثلث الأول من القرن العشرين الميلادي يتدهور شيئاً فشيئاً هذا الإنتاج، فكان عدد السفن في سنة 1926 هو 515 سفينة، وعدد البحارة 19250 ثم راحت قوى الإنتاج البحرية تتضاءل بنقص الرجال ونقص السفن.

توجهت فوائض الإنتاج الذي رأيناه متوسعاً ثم متقلصاً إلى إدارات الإنتاج العملية والحكومية والتجارية والدينية، بأنصبة متعددة، واستطاع الوسطاء في نهاية المطاف أن يحصلوا على أكبر هذه الفوائض، ومنها تكونت العائلات التجارية والأدارية الكبيرة.

إن التجارة راحت تنمو على فروع الغوص، فهي تجارة بحرية متخصصة في البداية بمواده من خشب وحبال ونسيج وحديد ومؤن، ومن هنا غدا أصحاب (العمارات) مشاركين تجاريين في عملية الإنتاج، ويأخذون حصةٍ من الفائض النقدي، وهناك الدكاكين التي تقدم السلع الضرورية للمنتجين، وعمارات ومتاجر المواد الأولية للسلع الفاخرة، كمواد بيوت الأغنياء والزينة والعطور الخ.. ومع زيادة حصص التجار من فائض القيمة البحري وتطور التبادل يتحول التجار إلى السلع المستوردة الحديثة كالأجهزة الكهربائية، وهو فرع مماثل للسلع الفاخرة، غير الضرورية في زمن الغوص فقط، ليتصاعد دوره في اقتصاد النفط.

إن تجار المواد الضرورية تظل دائماً في خلفية السوق يشكلها التجار الصغار، في حين يصعد لدور تجار مواد الترفيه والسلع الثمينة، وهم الذين طلعوا من تجارة الغوص، لكن روبياتهم كانت مجردة لا تعكس شقاء الغواصين، غير أن فائض القيمة البحري ذاك هو الذي أسس تجارتهم، ثم تقود الفوائض إلى تغيير السلع المتاجر بها، حسب طلبيات السوق والاستهلاك، وهو أمر يعكس نمو الفئات الوسطى والغنية المرفهة، التي حصلت على حصص كبيرة من الإنتاج، وخصصت قيماً محدودة منه لرفاهها، ولتغيير نمط منازلها وحياتها، مما أدى إلى توسع السوق، وصعود دور هذه الفئات سواء من الناحية التجارية أم الفكرية والسياسية.

لكن الغواص ظل في خلفية المسرح والحياة ناقلا شقاءه إلى ورثته من العمال الصناعيين القادمين في زمن النفط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصدر قريبــاً: عبـــــــدالله خلــــــــيفة ــ إضاءة لذاكرة البحرين ـ الفصل الأول من الكتاب .

> البحرين في بدء التحديث

> فائض القيمة البحريني

> القحط في زمن النفط

> فائض القيمة والاقتصاد السبعيني

November 19, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الرأسمالية الخاصة في البحرين ❶+❷+❸+❹

❶

حضَّرَ التطورُ التجاري في منطقة الخليج خلال القرن الثامن عشر وما تلاه، الأجواءَ لنمو المدنِ الصغيرةِ في الخليج، وخاصة المدن البحرينية، حيث تمثلُ جزرُ البحرين سفينةً صلبةً راسية في منتصفِ الخليج العربي جاهزةً لمدِ العابرين بالمؤنِ والمياه ولتسلم البضائع وتصدير بعض المنتجات، ولم يكن بالإمكان لتلك المدن الصغيرة أن تكونَ سوقاً واسعة، نظراً لقلة السكان، وضآلة الإنتاج، لكن إنتاج اللؤلؤ لعبَ دوراً في ظهور السوق، رغم هيمنة العلاقات ماقبل الرأسمالية فيه.

ولعبتْ سلعةُ اللؤلؤِ دوراً في ربط البحرين بالسوق العالمية، وقامت بالدور التحضيري لنشأة السوق بشكلِها الرأسمالي، وفي عقدِ العشرينيات كان الصراعُ على أشدهِ لتطوير إنتاج الغوص، وتحويله إلى نمط عصري، لكن ذلك لم يتم. وتعطي (محكمة السالفة) صورةً عن تداخل كبار الشيوخ والتجار البحرينيين والأجانب في حلِ إشكاليات هذه المهنة وقضاياها، مع غياب المنتجين، وهي صورةٌ عن بدايةِ ظهور جهاز رسمي وأهلي مشترك لبحث قضايا السوق ومشكلاته العملية.

إلا أن تطورَ السوق الرأسمالية البحرينية لم يعتمدْ على سلعة اللؤلؤ الغالية، لأنها إستنزفتْ ذاتَها في تخلفِها التقني ولتدني العلاقات الإنتاجية التي ترفعُها لأعناقِ الحسان بعد ذلك، وطرحت اليابان نسخاً مقلدة جعلت السوق في حالة إنهيار متعدد الأشكال. ولهذا سنجدُ في سنة 1935 حالةً أشبه بالمجاعة:

(توفي في المنامة 83 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وذلك بعد تجمع حوالي 2000 شخص خارج منزل أحد التجار بعد سماعهم أن ذلك التاجر سوف يقوم بتوزيع مساعدات على الفقراء والمحتاجين، وبسبب تدافعهم داخل ممر ضيق يؤدي الى ذلك البيت ولضيق التنفس حاول بعضهم الخروج بأقصى سرعة فسرت حالة من الهلع والرعب فتدافعوا وسقط الكثيرون منهم على الأرض حيث سحقوا وراح منهم 83 قتيلا).

في هذ العقد الثلاثيني المرير الذي يمثلُ عقدَ الكساد والفقر وضعف السوق الوطنية، تم إكتشاف النفط وتصدير أول شحنة منه بكمية تجارية في 1 يونيو 1932، لكن هذا التصدير لم يفعل شيئاً كبيراً في تلك الحالة الاقتصادية المتدهورة لكن التغيير قد بدأ.

إن القوةَ الاقتصادية التي كانت تنمو هي التجارة الخاصة، وقد ظهرت أسواقٌ بحرينية عديدةٌ في المنامة والمحرق والقرى، وراحت هذه الأسواقُ تجذبُ تجاراً من مختلف البلدان.

ولعبت الشركاتُ البريطانية دوراً أساسياً بربط البحرين بالسوق العالمية:

(أما التجارة فقد اعتمدت بالأساس على موقع البحرين الاستراتيجي، وقد نمت مع بدايات القرن العشرين بشكل ملحوظ . فعلى الرغم من استعمال السفن التجارية الكبيرة العاملة بالبخار والتي كانت تمتلكها الشركات البريطانية والتي أخذت تحل محل السفن الشراعية وتؤدي إلى انحطاط التجارة فإن البحرين لم تتأثر اقتصادياً باستعمال هذه السفن، لاسيما وأن شركة الملاحة الهندية البريطانية British India Steam Navigation Company والتي سيطرت على النقل البحري في الخليج اتخذت من البحرين مركزاً لتصريف البضائع التي تجلبها من الهند وغيرها من الموانئ الرئيسية، ومن ثم توزع على مناطق الخليج العربي، فضلاً عن ذلك فقد بدأت أنواع البضائع التي تصدر من الهند إلى البحرين تتغير خلال الربع الأول من القرن العشرين من بضائع هندية إلى مصنوعات بريطانية، (تاريخ غرفة التجارة البحرينية، بقلم د . صلاح عريبي)

لكن كان لا بدَّ من ظهورِ عناصر تجاريةٍ وطنية بحرينية تدرسُ مثل هذا الدور وتقلده ومن ثم تتفوق عليه لاحقاً، وتعربه، وكان هذا من دور عائلة كانو خاصة.

وكانت عائلة كانو إحدى هذه الإسر التي إنجذبت إلى هذه البقعة قبل قرنين من الزمن، وراح مؤسُسها الأولُ يكرسُ تجارتَهُ الخاصة بصعوبةٍ وسط سوق ضعيفة.

(يعد بيت كانو من أبرز البيوتات التجارية الخليجية، والمتتبع لتاريخ هذا البيت العريق الذي يرجع في الأصل إلى شمال الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومن ثم ساحوا على ضفاف الخليج، الكويت، العراق، فارس، فالبحرين منذ بداية القرن التاسع عشر حيث استقروا فيها تحت عمادة الحاج بلال، ذلك الإنسان الذي أخذ يشتغل ببيع المواد الاستهلاكية من خلال متجره الصغير في سوق المنامة)، (صحيفة العهد، سيرة عائلة كانو).

أدت عقودُ القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين إلى حدوثِ عمليات تراكم في الرأسمال التجاري، وتمدده في تجارة اللؤلؤ وفي العقار، لكن التحول سيظهر مع بداية تلك الدفعة الأولى من النفط التي أبحرت في أول يونيو سنة 1932.

وتظهرُ في حياةِ أسرة كانو لمحاتٌ عن صعود الرأسمالية التجارية إلى حقول الخدمات المختلفة والتوجه للرأسمال المالي في ذروة التطور.

(يرجع بيت كانو التجاري إلى المؤسس الحقيقي عميد الأسرة الحاج يوسف بن احمد كانو المولود عام 1868م، وهو الذي تحمل مجموعة شركات كانو اسمه.) وظهر مكتب تجاري للعائلة في الخبر (السعودية)، سنة 1948، وظهرت وكالة السفريات فيها كذلك وتنامت شركات النقل والملاحة والخدمات المالية وغيرها من خلال تلك التجارة الأولى من البحرين حتى فاضت على المنطقة.)، (المصدر السابق).

تعطينا هذه الأسرةُ نموذجاً عن نمو الرأسمالية التجارية إلى حقولٍ اقتصادية شتى، وبطبيعة الحال كان النمو يستثمر كافة الاحتياجات الاقتصادية المختلفة التي تظهر في البحرين والمنطقة، خاصة في سلعة (النقل)، هذه السلعة التي ستغدو محور التطور لعقود طويلة، وذات الأهمية البالغة، تتجاوز صغر السوق البحرينية وضيقها، وطبيعة نظامها، إلى فضاء منطقة مفتوحة الاحتمالات الاقتصادية والسياسية، وذات خيارات كثيرة، مما جعل العائلة التي لم تزل تحتفظ بطابعها العائلي الاقتصادي، تغدو من أكبر الفاعليات الاقتصادية في المنطقة والعالم!

إن البضاعة العادية التجارية تتحولُ لدى العائلة إلى ميدان آخر، والرأسمالُ التجاري ينتشرُ في رأسمالٍ مختلفٍ هام، لتتنامى الفوائض وتتوجه إلى الرأسمال المالي، بدون المرور بالرأسمال الصناعي، بخلاف الرأسمال الغربي في بدء ظهوره بأوربا الجنوبية والغربية.

❷

رأينا كيف بدأ الرأسمال التجاري في صنع العلاقات البضاعية الجديدة، حيث لم يستطع الغوصُ أن يشكلها، ودخلتْ بضاعةُ النفط في أوائل الثلاثينيات بشكلين سياسي وإقتصادي، فمداخيل النفط خضعت لتوزيع حددته السلطة البريطانية، بأن يكون ثلاثياً؛ (الثلث الأول للأسرة الحاكمة، الثلث الثاني للميزانية العامة، الثلث الثالث للإحتياط)، ولكن الرأسمالية الخاصة لم تكن لها حصة إلا من خلال الإستفادة من فوائض النفط الموظفة في مختلف جوانب الاستهلاك الشخصي والعام.

أي أن جوانب الإستهلاك الشخصي تعني شراء سلع من السوق، سواءً كانت بضائع مادية مباشرة كالملابس والأحذية والأسمنت وغيرها، وهي التي ستتنوع كثيراً مع تبدلات الإستهلاك العادية أو الباذخة، أو كانت بضائع على شكل خدمات نقل، وشحن وصرافة وغيرها.

هذا يعتمد على السوق وكيفية مجيء الفوائض النقدية النفطية إليه، ونقول النفطية حصراً، لأنها ستكون أكبر الفوائض النقدية المحركة لعجلة التغييرات الاقتصادية، وستبقى الفوائضُ النقديةُ الأخرى تصبُ في مجرى السوق، وبالتالي تقومُ بتغييرِ طابعِ الرأسمالية الخاصة، وتفتحُ لها قنواتٍ جديدةً، توسعُ ما كان سابقاً من رأسماليةٍ تجاريةٍ سائدة.

نلاحظ في هذه السنوات الأولى من آثار فوائض السلعة النفطية مجموعة من التغييرات والمشروعات، فكما أن الرأسمالية الخاصة تزدهر، كذلك فإن الرأسمالية الحكومية تظهر وتبدأ نشاطها.

من جهة الرأسمالية الخاصة تبدأ السلع الاستهلاكية (المعمرة) بالظهور والإتساع، كبضاعة الدراجة والراديو.

(أصدرت حكومة البحرين إعلاناً تفرض فيه على عموم أصحاب الدراجات الهوائية (السياكل) أن يمشوا في الطرق والشوارع العمومية طبقاً لقانون السيارات وأن يسلكوا جهة اليسار كما فرضت الحكومة في إعلانها هذا حمل فانوس مضاء من قبل سائق الدراجة من بعد غروب الشمس وأن من يخالف ذلك يعاقب).

(في هذا العام وصلت الى أسواق البحرين أعداد قليلة من أجهزة الراديو الجديد ذات القطعة الواحدة، حيث كان الجهاز القديم ذو 4 قطع كبيرة مع الهوائي الأصغر نسبياً، فكانت البيوت المالكة لمثل هذه الأجهزة القديمة تخشى إفشاء سر وجوده لكي لا يتهم أصحابها بالكفر والشعوذة ومن ثم مقاطعة الناس لهم، غير أن هذا الجهاز الجديد لقى طلباً كبيراً من قطاع كبير من الأهالي.).

نشرت جريدة (البحرين) في عددها رقم 46 إحصائية بعدد أجهزة الراديو في البحرين، حيث بلغ عدد الأجهزة الإذاعية (الراديو) حسب ذلك الإحصاء 511 راديو، ولذلك بسبب الإهتمام بالإستماع لأخبار الحرب العالمية الثانية من إذاعة برلين (العربية) والإذاعة العربية الإيطالية في مدينة باري (سنة 1940).

هذه البضائع ما تزال تتداول في سوق ذي طلبيات محدودة، تعبر عن ضيق ذات اليد للقوى العاملة، التي راحت تنتقلُ من أعمالِ الغوص بدرجةٍ أساسية إلى الأعمالِ الجديدة، فيما لا تزال الزراعة ذات أساسٍ مهم في الإقتصاد، وبهذا فإن الدخُولَ لم تكن كبيرة ومؤثرة في تعميق السوق المتخلفة، ولهذا فإن عائلة كانو وغيرها من العائلات التجارية تقوم بالتوجه إلى أسواق أخرى في البلدان المجاورة، مما يعبر توسع رأسمالها وتناميه.

في حين أن عائلة تجارية أخرى كعائلة المؤيد تركز على السلع الإستهلاكية المعمرة الجديدة الداخلة في السوق بشكلٍ بطيء.

إن سلع الدراجات، وأجهزة الراديو المُفكّكة ثم المُجمعّة، والمراوح والمكيفات، ستكون من السلع التي تنمو جنباً لجنب مع تطور المعيشة وبناء البيوت الجديدة والتخلص من بيوت الأكواخ تغييراً سلمياً أو حرقاً.

فيما ستنمو السلع الأكثر قيمة وبذخاً بشكلٍ أقل بالنسبة للعامة، أما بالنسبة للخاصة فستكونُ جنباً لجنب مع تغيير طابع البيوت القديمة إلى الفلل والقصور.

ولهذا فإن طابع الشركات الخاصة سوف ينمو تبعاً لحاجات السوق وتنوع الطلب، ومن هنا سنرى العديد من البيوتات التجارية تتوجه إلى تلك البضائع الإستهلاكية المعمرة الهامة للمنازل والخدمات المختلفة التابعة لها، وكذلك ما يتلوها من سلع ذات قيمة في التصنيع والتصليح والتطور الاجتماعي عامة.

«المؤيد» (من العائلات الشهيرة في البحرين والخليج العربي، فقد تأسست مجموعة يوسف خليل المؤيد وأولاده قبل ستة عقود، وتمتلك المجموعة أنشطة منوعة من بينها مجموعة يوسف خليل المؤيد وأشرف ومجموعة المؤيد للمقاولات.

وتشتمل الأنشطة التي تعمل فيها عائلة المؤيد على تجارة السيارات والأنشطة التجارية والعربات والمعدات الثقيلة ومعدات المقاولات والمقاولات الصناعية ومقاولات التكييف والتكنولوجية الطبية وتجارة الأجهزة الالكترونية والمنزلية والأثاث وغيرها. أسس المجموعة الوجيه يوسف خليل المؤيد ويقودها اليوم الوجيه فاروق يوسف المؤيد.)،

«فخرو» (ما زالت مجموعة فخرو تعمل في البحرين منذ العام 1888، ولديها اليوم نشاطات في مجالات متعددة في البحرين وبقية دول الخليج العربي. هذه النشاطات تتضمن التجارة، بيع محركات الديزل، الكيماويات، الإطارات، البطاريات، معدات الحماية من الأشعة، التأمين، الشحن، النقل، الأغذية.

وقد توارث المرحوم الحاج يوسف عبدالرحمن فخرو الأعمال من والده، وقام بتحقيق توسعات كبيرة في أعمال المجموعة خلال النصف الأول من القرن الماضي. وبوفاته العام 1952 تطورت أعمال المجموعة من التعامل في مواد البناء التقليدية والتمور إلى مؤسسة تجارية نشطة في عالم التصدير والاستيراد وتمتلك أسطولاً من البواخر. كما تمتلك المجموعة فروعاً في البحرين والعراق والإمارات والهند.

وفي الجيل التالي، تولى المرحوم عبدالله يوسف فخرو القيادة وقام بإعادة تنظيم الأعمال من خلال تأسيس الشركات الفرعية والأقسام المتخصصة، وتمتلك المجموعة اليوم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات تجارة السيارات والأجهزة الالكترونية وأجهزة الاتصالات والمطاعم والخدمات التأمينية والمقاولات والمواصلات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.)،

«الزياني» (تعود مشاركة عائلة الزياني في النشاط التجاري الحديث إلى ما يزيد على ثلاثة أجيال، فقد تأسست استثمارات الزياني في عام 1977 كإحدى الشركات النشطة والفاعلة في البلاد. وللشركة أنشطة متنوعة تشمل تجارة السيارات، الرعاية الصحية، الأنشطة الصناعية، العقارات والخدمات..

ففي أعقاب إنشاء شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 1971 كأول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط كانت استثمارات الزياني أول مجموعة شركات خاصة تعمل على الاستفادة من المزايا الضخمة لإنشاء الصناعات التحويلية واستغلال الألمنيوم المصهور.

وفي العام 1987 تأسست ميدال للكابلات المحدودة بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 20 ألف طن متري (زادت لاحقا إلى 90 ألف طن) لإنتاج كابلات وقضبان الألمنيوم من الفئة المقررة لدى الاتحاد الأوروبي وقضبان وسبائك الألمنيوم اللازمة للتطبيقات الميكانيكية والكهربائية وجميع أنواع موصلات الألمنيوم المقواة بالصلب والموصلات المصنوعة من سبائك الألمنيوم اللازمة لخطوط نقل الكهرباء.

وفي العام 1998 انطلقت السيارات الأوروبية كوكالة لسيارات بي إم دبليو قبل أن تحصل على توكيلات كبرى السيارات الشهيرة مثل رولز رويس، فيراري، مازيراتي، ميني، لاندروفر، روفر وإم جي في إطار أنشطتها.

«العالي» (تعد شركة أحمد منصور العالي إحدى الشركات الكبرى في البحرين التي تعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية الصناعية، معدات البناء، التجارة والتطوير العقاري.

تأسست الشركة في العام 1948 على يد أحمد منصور العالي، وهي شركة عائلية، تحقق اليوم عائدا سنويا يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي (233 مليون دينار)، وبها أكثر من 20 قسما، بالإضافة إلى الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، والتي توظف أكثر من 5 آلاف موظف، وتلبي احتياجات العملاء في كل من القطاعين العام والخاص.. (أسواق، العائلات الثرية في الخليج تجلس على أكثر من تريليون دولار. د. حسن العالي، نزيهة سعيد، 16 أغسطس، 2009)

هذه العائلات التجارية تقارب عائلة كانو في البدء بالتجارة البسيطة ثم في نمو الأعمال المختلفة المتوازية مع التطور النفطي، وتطور الاقتصاد والحياة الاجتماعية عامة.

لكن لتراكم العائدات من التجارة إحتاج الأمر لعقود طويلة، ولدور عوائد النفط في تطور السوق، ولحراك الرأسمال التجاري في أسواق أخرى غير سوق البلد، ولتدني مستوى الأجور للعاملين.

❸

كان التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي متلازمين، فكان لا بد من مؤسسات وقوانين ملازمة للسوق، فلم تعد إشكال تنظيم التجار السابقة المتداخلة مع أحكام الغوص ومحكمة الغوص أو (مجلس السالفة) قادرة على إستيعاب مشكلات التجارة الحديثة كما أسلفنا من قبل، كذلك كان مجيء شركة النفط والحراك التجاري الذي قامت به أدى إلى تفعيل الوعي التجاري وبدء البحث عن تنظيمات جديدة للتجار ، كذلك كانت شؤون الحياة الأخرى تفعل العمل التجاري، كبناء الأسواق الجديدة، وتطور التعليم، والزوال التدريجي لمجمعات بيوت الخوص، وتحرك شراء الأرض، وتجديد المساكن.

ظهر المجلس العرفي في سنة 1920، معيناً من قبل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذين عين تجاراً بحرينيين خمسة والمقيم السياسي البريطاني يعين خمسة آخرين هم من التجار الأجانب المقيمين بالبحرين. وحددت مهمته في النظر و(تمثيل مصالح التجار وفض الخلافات بينهم وكافة الأمور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية)، (تقرير غرفة التجارة السابق ذكره).

ثم دعي هذا المجلس العرفي بمجلس التجار. وقد أدت الاختلافات التي نشأت بين بعض التجار وموظفي شركة النفط إلى تحريك هذه النواة لتغدو (جمعية التجار العموميين) سنة 1939. ثم تغير اسمها ليصير(غرفة تجارة البحرين) سنة 1950.

وفي سنة 1968 تغير اسمها لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتبدلُ الأسماءِ يعبرُ عن دلالةٍ إجتماعية هي أن الفيض التجاري شكل فروعاً أخرى للاقتصاد حسب أهميتها وحسب الطلب المتنامي والمتعدد للسوق فعبرت الأسماء عن هذه التحولات، إلى أن وصلنا لدخول فئات جديدة خلال العقود التالية.

لقد لعب الصراع مع شركة النفط دوراً كبيراً في تغير فئات التجار، فقد كانت الشركة تتجاهل الطبقات الوطنية المختلفة، وجاءت أحداث منتصف الخمسينيات لتعصف بهذا التجاهل، وتوجهت إدارات الشركة لإعطاء أعمال ومقاولات لتجار بحرينيين، لكن المطالب ضد شركة النفط إستمرت حتى منتصف الستينيات لتتفجر مرة أخرى.

ورغم الطابع غير السياسي للغرفة وإبتعادها عن إثارة المطالب العامة، وهو أمرٌ يشكله طابعها التجاري المحض خلال عقدين، إلا أن إدارتها إجتمعت مع «ليش دورين» رئيس شركة نفط البحرين المحدودة سنة 1964، وطالبت بدعم الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة مشترياتها من السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء البلد وتدريبهم وحصولهم على مراكز قيادية في الشركة، وأصدرت بياناً عقب ذلك، وهو قد ألقى بظلاله على الأحداث في السنة العاصفة التالية.

ويعود الضعف السياسي للغرفة إلى تضخم الأجهزة الإدارية والاقتصادية الحكومية وتحولها إلى أكبر رب عمل في البلد، ودخولها حقول الإنتاج النفطية والصناعية، بحيث أن التجار والصناعيين والمقاولين صاروا تحت رحمة الفوائض الحكومية، فيما كانوا منذ بداية القرن العشرين هم القوة التي تسند الحكومة مالياً، وتحرك الحياة السياسية وتغذي التطور الثقافي.

لقد رأينا كيف كانت الرأسمالية الخاصة البحرينية هي القوة الاقتصادية الأولى، وأدى النفط إلى إنتعاش كبير للحياة الاقتصادية، فبناء جسر المحرق – المنامة كان في أوائل الأربعينيات، وفي نفس السنوات كان بناء باب البحرين، وظهور شركة طيران الخليج بشكلها الخاص، وعملية البناء تغدو مشتريات ومساكن جديدة خاصة لموظفي الشركات والنبوك ومشتريات، وعبر فوائض النفط تنامت الإدارات الحكومية وتضخمت في تشكيلاتها الوزارية مع الفورة النفطية.

فيما كانت أغلبية الشعب تعيش ظروفاً متردية، فالأكواخ كانت موجودة حتى الستينيات، وبدأ من ذلك الحين ظهور المنازل الحجرية ذات الغرفة والغرفتين، بما يقارب الستين بالمائة من عدد المنازل. كذلك كانت الأجور منخفضة، وثمة بطالة وهجرة للخارج.

ونظراً لأنصباب أغلبية الدخل في يد الدولة تشكلت بيروقراطية متضخمة إدارية، وحدث الفساد، وغدا ثمة توجيه معين قسري كبير للحياة الاقتصادية ولأرباب عمل جدد مقربين.

إن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة في صفوف الشعب حدثت ببطء شديد، وكانت المشروعات الإسكانية نفسها مشروعات تجارية حكومية، وكما كان إنهيار الغوص والحرف الشعبية عاملاً رئيسياً في نزول طبقة عمالية ذات أجور متدنية جداً، وراحت تحسن وضعها ببطءٍ عبر ثلاثة عقود، كذلك كان إنهيار الزراعة والحرف المتواشجة معها عاملاً رئيسياً في نزولِ طبقةٍ عمالية ريفية ذات أجور متدنية. ولكن فيما كان التجار والمثقفون التنويرون يلعبون دوراً وطنياً توحيدياً ويدفعون العمال للنهضة التي لم تخل هي الأخرى من فوضى في الخمسينيات، لكنها كانت القوة المهمة للتحرر الوطني والتقدم الفكري، إلا أن العمال الريفيين الذين نزلوا في زمن ضخامة الرأسمالية الحكومية وإحتكارها السوق والسياسة أدى إلى حراك سياسي من نوع مختلف: طائفية وتعصب ديني وإنشقاق إجتماعي، وكانت الرأسمالية الخاصة مُغيبَّة عن السياسة وعن التنامي في السوق كما بدا ذلك في بداية القرن العشرين!

❹

اتسعت بشكل كبير فروع وأشكال الرأسمالية الخاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين في كافة القطاعات، وفي حين تعاني الرأسمالية الحكومية من عجز وتقوم بالاستدانة المالية، وتواجهها عواصفٌ إقتصادية وإجتماعية وسياسية كبيرة، تحققُ الرسمأليةُ الخاصة فوائضَ نقدية كبيرة وتتوسع داخلياً وعالمياً.

هذا الأداء المتميز له أسبابه، وهو التركيز على الأرباح، وفصل الإقتصاد عن التوجهات السياسية والفكرية، فرأس المال ليس مؤسسة للرعاية الإجتماعية، وهذه الجوانبُ جعلتْ أغلب العائلات الاقتصادية الكبيرة محافظةً دينيةً، وهذه المحافظةُ الدينيةُ أتاحتْ التماسكَ الداخلي للعائلة الغنية، والعمل الرأسمالي المربح في مختلف الدول المحافظة شبه الإقطاعية في الخليج والجزيرة العربية. فإن أي دعائية سياسية ديمقراطية وعلمانية لها عواقبها في الحساب التجاري السياسي الختامي هنا، وبالتالي نجد العائلات التي إستوعبت هذه المناخات الاجتماعية وعملت على التراكم المالي تتوسع بشكل كبير، وتدخل في علاقات محدودة مع الرأسماليات الحكومية وسياساتها المختلفة كذلك، متجهة للارتكاز والتعاون مع المؤسسات الغربية المتطورة رأسمالياً وحداثياً! مع وضع واجهات سياسية عامة قابلة لتفسيرات متعددة، فهي لا تعادي ولا تتطابق، لا تعلنُ معارضةً وترفضُ الذوبانَ في الكيانات الحكومية وتنتعش أو تخسر مع الرأسماليات الغربية والشرقية النامية.

لكن لا يعني هذا إن كل البيوتات التجارية بهذا المسار، فهناك الإستثناء، فالعمل الرأسمالي المركز في دول صغيرة ذات مناخات ليبرالية وشبه ليبرالية ينتجُ كذلك رفضاً للمحافظة الدينية الجامدة في مسائل الوعي والسياسة، وغالباً ما يكون ذلك في مجال الشعار السياسي، الذي ينفصل عن تشكيل بُنى فكرية ديمقراطية عميقة، ويتحقق ذلك في الحركات السياسية على شكلِ أفرادٍ من البيوتات التجارية، لكن في ظل التعاون مع الرأسماليات الحكومية على أمل (إصلاحها) من الداخل. لكن الرأسماليات الحكومية لا تُصلح من الداخل فقط، وهذا لا يعني توقف المشروعات الرأسمالية لهذه العائلات بل مجيء الفوائض إليها وفتح بوابات جديدة لها من خلال نمو الشركات الحكومية وخلق العلاقات المربحة لكلا الجانبين، وهو أمرٌ يزيد النقود ويهلكُ الأفكارَ الإصلاحية.

وفي العقد الأخير خاصة في البحرين تتنامى الأصوات بتغيير العلاقة بين البيوتات التجارية والدولة، وتُطرح الإستقلالية ونقد الأوضاع العامة، وينمو فيها رفضُ الاتجاهات الدينية المحافظة والفوضوية المتدخلة في الاقتصاد وفرض هذه الاتجاهات مقاييس من خارج العمل التجاري، ويتخوف بعض رجال الأعمال من هذا الوضع ويتحدثون بشكل سياسي صريح ربما لأول مرة.

لقد كبرتْ الرأسماليةُ الخاصة، رأسمالية البيوتات التجارية المرصودة في هذه المقالات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصدر قريباً: عبـــــــدالله خلــــــــيفة ــ إضاءة لذاكرة البحرين ــ الفصل الأول من الكتاب على العناوين التالية:

↫ فائض القيمة البحريني

↫ القحط في زمن النفط

↫ فائض القيمة والاقتصاد السبعيني

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الرأسمالية الخاصة في البحرين

❶

حضَّرَ التطورُ التجاري في منطقة الخليج خلال القرن الثامن عشر وما تلاه، الأجواءَ لنمو المدنِ الصغيرةِ في الخليج، وخاصة المدن البحرينية، حيث تمثلُ جزرُ البحرين سفينةً صلبةً راسية في منتصفِ الخليج العربي جاهزةً لمدِ العابرين بالمؤنِ والمياه ولتسلم البضائع وتصدير بعض المنتجات، ولم يكن بالإمكان لتلك المدن الصغيرة أن تكونَ سوقاً واسعة، نظراً لقلة السكان، وضآلة الإنتاج، لكن إنتاج اللؤلؤ لعبَ دوراً في ظهور السوق، رغم هيمنة العلاقات ماقبل الرأسمالية فيه.

ولعبتْ سلعةُ اللؤلؤِ دوراً في ربط البحرين بالسوق العالمية، وقامت بالدور التحضيري لنشأة السوق بشكلِها الرأسمالي، وفي عقدِ العشرينيات كان الصراعُ على أشدهِ لتطوير إنتاج الغوص، وتحويله إلى نمط عصري، لكن ذلك لم يتم. وتعطي (محكمة السالفة) صورةً عن تداخل كبار الشيوخ والتجار البحرينيين والأجانب في حلِ إشكاليات هذه المهنة وقضاياها، مع غياب المنتجين، وهي صورةٌ عن بدايةِ ظهور جهاز رسمي وأهلي مشترك لبحث قضايا السوق ومشكلاته العملية.

إلا أن تطورَ السوق الرأسمالية البحرينية لم يعتمدْ على سلعة اللؤلؤ الغالية، لأنها إستنزفتْ ذاتَها في تخلفِها التقني ولتدني العلاقات الإنتاجية التي ترفعُها لأعناقِ الحسان بعد ذلك، وطرحت اليابان نسخاً مقلدة جعلت السوق في حالة إنهيار متعدد الأشكال. ولهذا سنجدُ في سنة 1935 حالةً أشبه بالمجاعة:

(توفي في المنامة 83 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وذلك بعد تجمع حوالي 2000 شخص خارج منزل أحد التجار بعد سماعهم أن ذلك التاجر سوف يقوم بتوزيع مساعدات على الفقراء والمحتاجين، وبسبب تدافعهم داخل ممر ضيق يؤدي الى ذلك البيت ولضيق التنفس حاول بعضهم الخروج بأقصى سرعة فسرت حالة من الهلع والرعب فتدافعوا وسقط الكثيرون منهم على الأرض حيث سحقوا وراح منهم 83 قتيلا).

في هذ العقد الثلاثيني المرير الذي يمثلُ عقدَ الكساد والفقر وضعف السوق الوطنية، تم إكتشاف النفط وتصدير أول شحنة منه بكمية تجارية في 1 يونيو 1932، لكن هذا التصدير لم يفعل شيئاً كبيراً في تلك الحالة الاقتصادية المتدهورة لكن التغيير قد بدأ.

إن القوةَ الاقتصادية التي كانت تنمو هي التجارة الخاصة، وقد ظهرت أسواقٌ بحرينية عديدةٌ في المنامة والمحرق والقرى، وراحت هذه الأسواقُ تجذبُ تجاراً من مختلف البلدان.

ولعبت الشركاتُ البريطانية دوراً أساسياً بربط البحرين بالسوق العالمية:

(أما التجارة فقد اعتمدت بالأساس على موقع البحرين الاستراتيجي، وقد نمت مع بدايات القرن العشرين بشكل ملحوظ . فعلى الرغم من استعمال السفن التجارية الكبيرة العاملة بالبخار والتي كانت تمتلكها الشركات البريطانية والتي أخذت تحل محل السفن الشراعية وتؤدي إلى انحطاط التجارة فإن البحرين لم تتأثر اقتصادياً باستعمال هذه السفن، لاسيما وأن شركة الملاحة الهندية البريطانية British India Steam Navigation Company والتي سيطرت على النقل البحري في الخليج اتخذت من البحرين مركزاً لتصريف البضائع التي تجلبها من الهند وغيرها من الموانئ الرئيسية، ومن ثم توزع على مناطق الخليج العربي، فضلاً عن ذلك فقد بدأت أنواع البضائع التي تصدر من الهند إلى البحرين تتغير خلال الربع الأول من القرن العشرين من بضائع هندية إلى مصنوعات بريطانية، (تاريخ غرفة التجارة البحرينية، بقلم د . صلاح عريبي)

لكن كان لا بدَّ من ظهورِ عناصر تجاريةٍ وطنية بحرينية تدرسُ مثل هذا الدور وتقلده ومن ثم تتفوق عليه لاحقاً، وتعربه، وكان هذا من دور عائلة كانو خاصة.

وكانت عائلة كانو إحدى هذه الإسر التي إنجذبت إلى هذه البقعة قبل قرنين من الزمن، وراح مؤسُسها الأولُ يكرسُ تجارتَهُ الخاصة بصعوبةٍ وسط سوق ضعيفة.

(يعد بيت كانو من أبرز البيوتات التجارية الخليجية، والمتتبع لتاريخ هذا البيت العريق الذي يرجع في الأصل إلى شمال الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ومن ثم ساحوا على ضفاف الخليج، الكويت، العراق، فارس، فالبحرين منذ بداية القرن التاسع عشر حيث استقروا فيها تحت عمادة الحاج بلال، ذلك الإنسان الذي أخذ يشتغل ببيع المواد الاستهلاكية من خلال متجره الصغير في سوق المنامة)، (صحيفة العهد، سيرة عائلة كانو).

أدت عقودُ القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين إلى حدوثِ عمليات تراكم في الرأسمال التجاري، وتمدده في تجارة اللؤلؤ وفي العقار، لكن التحول سيظهر مع بداية تلك الدفعة الأولى من النفط التي أبحرت في أول يونيو سنة 1932.

وتظهرُ في حياةِ أسرة كانو لمحاتٌ عن صعود الرأسمالية التجارية إلى حقول الخدمات المختلفة والتوجه للرأسمال المالي في ذروة التطور.

(يرجع بيت كانو التجاري إلى المؤسس الحقيقي عميد الأسرة الحاج يوسف بن احمد كانو المولود عام 1868م، وهو الذي تحمل مجموعة شركات كانو اسمه.) وظهر مكتب تجاري للعائلة في الخبر (السعودية)، سنة 1948، وظهرت وكالة السفريات فيها كذلك وتنامت شركات النقل والملاحة والخدمات المالية وغيرها من خلال تلك التجارة الأولى من البحرين حتى فاضت على المنطقة.)، (المصدر السابق).