عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 66

May 8, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : نداء خاص لقيادة المنبر التقدمي الجديدة

نداء إلى القيادة الجديدة للمنبر الديمقراطي التقدمي

الرفيق المحامي عادل المتروك

الأمين العام وسكرتير اللجنة المركزية

الرفيق المحامي محمد علي سلمان

تحية رافقية

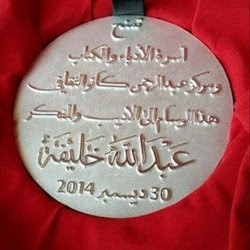

تتقدم أسرة الكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة من الرفاق الأعزاء في القيادة الجديدة للمنبر التقدمي بنشر حفل تأبين عبـــــــدالله خلــــــــيفة على موقع اليوتيوب (YouTube) للمنبر التقدمي ، وذا لم يحصل ذلك بأي سبب من الأسباب ؛ فيرجى تسليم نسخة من شريط فيديو إلى أسرة الفقيد عبـــــــدالله خلــــــــيفة …

ولكم أيها الرفيقان كل المودة والتقدير والاحترام ؛؛؛؛

عن/ أسرة الكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة

عيسا خليفة البوفلاسة

May 6, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : حياة حافلة بالإبداع حتى آخر رمق

كتب : حميد الملا

لم يعد الجسد يسعفه مثلما كان في الزمن المنقضي، ومع ذلك أصبح أكثر التصاقاً بالكتاب والكتابة، فحتى وهو على فراش المرض كان الكتاب والقلم ملازمين له، فأنتج العديد من الروايات والقصص القصيرة، ودراسات في النقد الادبي والفكري والسياسي والفلسفي، وكأنما كان يود أن يُقدم أقصى ما يستطيع ويرحل، هو الذي قدّم لوطنه الكثير من الإبداع في مشوار حياة قصيرة.

عبد الله خليفة واحد من المناضلين الذين تصعق عندما ترى بأن الواحد منهم وبعد خروجهم من السجن، تقفز الأمراض على أكتافهم وتهاجمهم كالافاعي لتنهش أجسادهم النحيلة ليسقطوا الواحد تلو الآخر، إما بالسرطان أو بأمراض أُخرى لا تقل فتكاً، إنها تداعيات السجن وأهوال التعذيب وظلمة الزنازن والكوابيس ومعاناة فراق الأحبة وآثار العزلة عن العالم الخارجي.

لم يستطع أخوه عيسى أن يجفف دموعه التي انهمرت مثقلة بالحنين والحزن، وقال قبل أن يجيب عن سؤال الصحفي له عن آخر كتاب قرأه عبدالله قبل رحيله: “أحسست أن قلبي يمتلئ ويفيض بالألم وأظن إن الجروح التي أوقعها موت شقيقي قد فاضت الما منذ ذلك الحين ومن ثم أجاب: “وجهان لحواء ” لأمريتا بريتام، رواية وجدتها بالقرب من وسادته، وآخر ما خطّه في المستشفى، وهو على ما يبدو محاولة البدء بكتابة رواية، حيث كتب: “تأتي الريح وتقدفه بعيداً بين أشجار العصافير وأجنحة النسور…يمضي مع الورق المتطاير من الصخور وثلل بشرية خريفية تتساقط في المدن …يشق طريقه تترامى قراطيس كثيفة له في الأزقة …الخ”.

أصدقاء ومحبو عبد الله كانوا في دهشة عند سماعهم بمرضه، واحتاجوا لزمن طويل ليستوعبوا ما جرى، حيث كان عبدالله كتوم ويختصر عليك عناء الكدر ليكابد عناؤه دونما حاجة لتعكير صفو تفكيرك. هي حالة لا تجدها الا عند القليلين من البشر الصبورين على آلآمهم. أظن بأنك يا عبدالله كنت منهكاً ومتعباً، ولكن عزّة النفس والكبرياء فيك جعلتك تخفي ذلك المرض،، ولكن هي مسارات الحياة، فكنت رجلاً حالماً بالتغيير ككل رفاقك، ولهذا كنت في حركة دؤوبة لتقديم أكثر ما يمكن من إنتاج أدبي وفكري.

آن الأوان لأحني رأسي قليلاً تقديراً لهذا الإنسان الذي يمتلك كل مقومات النبوغ، ففي حياته القصيرة تلك أصدر العديد من الكتب تجاوز عددها الأربعين مؤلفاً وستة عشر رواية أخرى تحت الطبع.(تم طبعها) ومن مؤلفاته سواء ما صدر منها أو لم يصدر بعد: رواية “الينابيع” بأجزائها الثلاثة، “الصوت”، “الماء الأسود والفيضان”، “ذهب مع النفط”، “امرأة”، “عمر بن الخطاب شهيدا”ً، “عثمان بن عفان شهيداً”، “علي ابن أبي طالب شهيداً”، وفي الجانب الفكري صدر له “الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية والإسلامية” بأجزائه الأربعة “رسائل عبد الناصر السرية”، “ابن السيد”، “خليج الأرواح”، “طؤيق اللؤلؤ”، “بورتريه قصاب”، “حورية البحر”، “هدهد سليمان”، “الأرض تحت الأنقاض”، “مصرع أبي مسلم الخرساني”، “حورية البحر”، “سيرة شهاب”، “ضوء المعتزلة”، “شاعر الضياء” وغيرها، وبقي على رأس قائمة الكتاب المبدعين الأكثر عمقاً وغزارة حتى وهو في السجن الطويل، حيث لم ينقطع يوماً عن الكتابة.

هل لنا أن نتصور كم كان مهموماً بالكتابة باندفاع يفوق طاقته، وهو الذي أضناه المرض الذي لايرحم بعد أن تمكّن منه وتمدد في جسمه، ومع ذلك أبى ألا يستسلم، وكأنما كان يخوض حرب شعواء ضد هذا المرض بمزيد من الكتابة، التي كانت بالنسبة له هي أن تبصر وتخرج الأشياء إلى الحركة وتبعث الدماء في روح الكلمات لتشيع الأمل في النفوس وتلامس فيها الفرح. كان مهموماً بالوجع البشري وبأحلام الفقراء وبرغيف الكادحين وبمعيشة المحرومين وبآمال المضطهدين وحكايا الغواصين، زرع فيهم جذوة النضال بكتاباته وصاغ لهم شعارات التمرد على أوضاعهم المزرية.

عاش عبدالله خليفة وترعرع وتربى في أحضان عائلة عمالية بمنطقة القضيبية. قاسى في صباه شظف العيش، إلا إنه استطاع أن ينهي دراسته في معهد المعلمين ليعمل مدرساً، ليُفصل من التدريس على إثرالدور البارز الذي كان له في تشكيل نقابة للمعلمين في العام 1974 ويعتقل في العام 1975 ويظل في السجن ست سنوات حتى العام 1981.

صغيرة هي البحرين في مساحتها، كبيرة بنسائها ورجالها المبدعين،

وعبدالله خليفة أحد هؤلاء الذين أفنوا عمرهم في خلق وعي مختلف، وعي تقدمي في وسط ممسوس بالخرافات والتهريج، تعشعش فيه الأفكار الظلامية، التي خاض ضدها صولات وجولات فكرية، مصمماً على ألا تترك الساحة للمهرطقين والجهلة والدجالين، فكان قلمه سيفاً مسلولاً فاضحًا ألاعيبهم، مستعيناً بلغة الوهج بدفء العاشق للحرية والحب والخير والجمال. كتب ما كتب وأبدع أيما إبداع بروح لا تعرف المهادنة ولا المرواغة ولا الاستسلام لمال السلطان، فعاش ومات حراً نقياً أبيا مرفوع الرأس دوماً، قادراً على نسج أفكاره وتحليلاته.

عندما يكون الإنسان مهموما بالكتابة، فإنه بالتأكيد يحمل حملاً ثقيلاً لا يقدر عليه سوى قلة، وعبد الله خير مثال، حيث سهر على إيصال الكلمة للمتلقي ليضيف جديداً إليه ويزوده بالمفيد. كان الظمأ للعلم والمعرفة ساكناً في أعماقه وعقله، وإلى ذلك كان ناشطاً ثقافياً، مما أهله لأن يصبح في الصفوف الأمامية من الأدباء والكتاب المتألقين الذين لا يشق لهم غبار.

شيء ما يتآكل في داخلنا، إننا نموت بالتقسيط بشكل متجزء بعد كل هذه الخسارات لرفاق قدموا عصارة جلّ ما يملكون من أجل وطن حر ، لا يكون فيه للخوف محل، ولأ للطائفية فيه موطئ قدم، ولكن هيهات أن يتركوك، فجحافل من الموتورين لك بالمرصاد، ولكنك يا عبدالله تجاوزت بشفافيتك وشفافية الكلمة مسافات العذاب البشري، وعجنت كلماتك بالأمل وقدمت اطروحاتك الأدبية والفكرية لتصبح متميزاً، فحروفك تراقص الحياة وتبحث عما يلامس الواقع ويغوص في التنقيب عن جذورالمشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين، فآمنت بأسمى الأفكار التقدمية ونشرت مبادئها عبر كتاباتك فأينعت بذورك أشجاراً للحرية والعدل والمساواة ورفع الظلم عن البشر، انها مهمة شاقة وعسيرة ولكنك كنت أهلاً لها.

أشياء فيك أيها الكبير البهي ستبقى عالقة في الذاكرة وفي صلب نار الحقيقة مع الذين قاسموك الشوق والحب والخوف على تفتت الوطن وتشرذم المواطنين إبان أحداث فبراير 2011 وما خلفته للوطن من ندوب، ولم تغادر أشعة التشبث بالحياة قلبك وعينيك.

عندما فتح عيسى عينيه فجأة خشية أن يكون قد غفا ليجد بإنه لا إشارة لوجود حياة لأخيه بعد أن تحسسه، غامت الدنيا في عينيه وشعر بالألم يزحف من قلبه إلى رأسه وبكى بحرقة وقال: كيف تجرأ هذا المرض الخبيث أن يأخذ مني أعزّ حبيب وكان ذلك في يوم أفقد جميع محبي عبدالله صوابهم صادف في الثلاثاء الحادي والعشرين من اكتوبر 2014.

الأزمة الأوكرانية : نص مقابلة المفكر الماركسي الهندي فيجاي برَشاد

في هذه المقابلة يستضاف المؤرخ الهندي والمؤلف والصحفي والأستاذ الجامعي والمفكر الماركسي فيجاي برَشاد لمعرفة وجهة نظره إزاء الأزمة الأوكرانية . يعمل فيجاي حاليًا مديرًا لمعهد القارات الثلاث للبحوث الاجتماعية ويشغل منصب المحرر الرئيس في دار نشر ليفت وورد بوكس الهندية، وسبق له التدريس في جامعات مختلفة حول العالم وشغل منصب كرسي إدوارد سعيد في الجامعة الأمريكية في بيروت. على أساس موقفه الماركسي العالمثالثي، ينشط فيجاي في التأليفِ،تُرجمت أعماله إلى عدة لغات؛ وينشر المقالات في صحف متعددة؛ ويشارك في الندوات والمؤتمرات.

ندعكم بعد هذه التوطئة المقتضبة مع نص المقابلة الخطيرة.

May 5, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : والفنان الكبير سلمان زيمان

April 17, 2022

بيع مؤلفات عبــــــدالله خلــــــــيفة (في نطاق البحرين)

April 16, 2022

April 13, 2022

April 10, 2022

حوار مع المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول الحرب الروسية – الاوكرانية وتداعيتها والموقف الدولي

على الرابط أدناه ؛

الدكتور جلبير الاشقر باحث واكاديمي لبناني ماركسي مثقف وملتزم باصول البحث المعرفي وبقيم اليسار وهو ينتمي الى جيل اليسار التجذري الذي التزم بمبادىء الماركسية في الستينات وبقي ثابتا في مساره الفكري العميق الّفًّ العديد من الكتب القيمة مستندا في كتابتها على جوهر الفكر الماركسي المتفتح على تجدد المعارف الانسانية والملتزمة بمباديء العدالة الاجتماعية. عمل في البحث والتدريس الجامعيين في كل من بيروت وباريس وبرلين قبل ان يتم تعيينه في كرسي دراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والافريقية في جامعة لندن . من كتبه التي صدرت باللغة العربية : 1-صدام الهمجيات: الارهاب والارهاب المضاد والفوضى العالمية 2-الشرق الملتهب: الشرق الاوسط في المنظور الماركسي 3-حرب الـ33 يوماً: حرب إسرائيل على حزب الله في لبنان ونتائجها 4-السلطان الخطير: السياسة الخارجية الامريكية في الشرق الاوسط – بالاشتراك مع نعوم تشومسكي 5-العرب والمحرقة النازية: حرب المرويات العربية-الاسرائيلية 6-الماركسية والدين والاستشراق 7-الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية 8-انتكاسة الانتفاضة العربية: اعراض مرضية. هذا وله مقالات عديدة في موقع الحوار المتمدن وكبريات الصحف والمواقع الالكترونية الاخرى .

March 31, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : روسيا الدكتاتورية

بعثُ المسيحيةِ في روسيا

هناك حراكان أساسيان في الشرق: حراكُ الأديانِ وحراك الأمم، وهناك الحراك المتواري الخادم لهما وهو حراكُ الطبقات.

حين يتعارض وحين يتوافق الحراكان تتشكلُ النهضات والأزمات والتطورات المختلفة في سديمٍ غامضٍ متناقض يعتمدُ حسمه على مستوى تطور الطلائع السياسية والفكرية وفهمها الديمقراطي أو قولبتها الشمولية لقوانين البُنى الاجتماعية.

في روسيا مثالٌ دقيقٌ على ذلك، إن الإنبعاثَ القومي الروسي كان متوارياً متداخلاً مع المسيحية، وكان إختيارُ الأرثوذكسية عبر مئات السنين بدءً من النهضة الإقطاعية والتوسع الملكي الروسي خاصة، وتعانقها مع القيصرية، ليس حدثاً عفوياً.

لقد قام المذهبُ بإستجلاء القومية بشكلٍ باطني حدسي، ثم صعدتْ القيصريةُ، وجعلتَ المذهبَ القائد التابع تحت سلطتها. وهذا يعبر عن ضخامة الملكيات بين الجانبين وهيمنة السياسة على الدين، فحراكُ السياسةِ أخطر وأكثر أنانية.

نزلت قبائلٌ من منطقة شمال أوربا واتحدت بالعناصر السلافية وشكلتْ القوميةَ الروسيةَ التي غدت الكنيسةُ الأرثوذكسية مظلتَها العبادية، وغدت القيصريةُ مطورتَها السياسية، وكان طردُ المغول بدايةً كبرى لهذا التوحد، ثم تنامتْ السيطرةُ على شعوبِ آسيا المسلمة، فوجدتْ القيصريةُ نفسَها مهيمنةً على دينين كبيرين عظيمين هما المسيحية والإسلام.

إن المذهبَ الأرثوذكسي بحدِ ذاتهِ يمثلُ حراكاً خاصاً في المسيحيات، فهناك مسيحيتان أخريان البروستانتية والكاثوليكية، تهيمنانِ على أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأصقاعٍ أخرى عديدةٍ في الشرق، وهما تمثلان درجتين من التطور الرأسمالي المتقدمِ أو المتخلفِ أكثر من التطور في الأرثوذكسية، التي هي الأكثر محافظةً، نتيجةً لارتباطِها بالدولِ الأكثر إستبدادية في العالم وتعبيرها عن الإقطاع الشرقي المسيحي الحكومي المطلق.

ولهذا فإن التطورَ القومي الروسي كان أسرع من التطور الديني الروسي.

لقد كان تصاعدُ الأدواتِ السياسية ميزةً فريدةً لروسيا كما أنه مثلَّ مشكلاتٍ لها كذلك، فقد قامتْ بتحرير روسيا من الغزاة وخلقتْ أمبراطوريةً كبرى وجذبتْ شعوباً مسلمة ومسيحية إلى سيطرتها ولكن كل ذلك عبر القوة، ثم شعرتْ بضعفِ تطورِها، وبتخلفِها عن أوربا، فتركتْ الشرقَ وجاورتْ متعلمةً من أوربا، وشجعتْ الأفكارَ التحديثية وقزمتْ بعضَ الشيء من الكنيسة، لكن هذا اللحاق لم يصلْ بها إلى نهضةٍ صناعية مماثلة للغرب.

وكانت السياسةُ قد صعدتْ الليبرالية والماركسية، وغدتا هما الأداتان المنتظرتان للحداثةِ المنتظرة، لكن كم التخلف الإقطاعي وضخامة المشكلات الاجتماعية، ورغبة بعضِ النخب في الركض الحضاري، جعلت من الماركسيةِ هي العاصفة لاجتياحِ عالمٍ متكلسٍ من الإقطاع القيصري ومن الإقطاع الكنائسي معاً.

هذا الاجتياحُ السريعُ أدى إلى نقلِ روسيا ومعها الشعوب المُلحقة إلى رأسمالية حكومية متقدمة، قامتْ بمهماتٍ تحويلية ضخمة، كان من أهمها تشكيل الصناعات الكبرى وتغيير وضع الشعوب الثقافي وتحرير النساء من الهيمنة الذكورية المطلقة والمساهمة الأبرز في هدم نظام الاستعمار العالمي.

إن روسيا جرّتْ معها عالماً شرقياً إسلامياً متخلفاً نقلتهُ بدرجاتٍ كبيرة إلى الحداثة، فثمة دينان كبيران يجريان مع تجربةِ الاتحاد السوفيتي تم السيطرة عليهما من أجل التسريع التحديثي المؤلم القاسي العظيم في ذات الوقت!

كانت المسيحيةُ هي الاكثرُ حضوراً وهي المؤسسةُ لروسيا العالمية هذه، فيما كان الإسلامُ هو الملحقُ بهذه التجربة، ويمثل شعوباً بسيطة شعرتْ بالسعادة للأخ الروسي البلشفي الكبير وهو يتوحد معها وينقلها لعالم متقدم.

تحولت الدكتاتوريةُ في المجال السياسي إلى دكتاتوريةٍ إيديولوجية باطشةٍ بالأديان خاصة الأرثوذكسية العمود الفكري للنظام القيصري الذي لم يحتجْ هدمهُ إلا إلى ذبحِ العائلة المالكة الصغيرة، فيما المذهب المسيحي له ذو جذور عريقة وهو مؤسسُ روسيا الفكري فبقي ضارباً في الجذور التحتية للشعب. وبسببِ التخطيطيةِ المجردة والقوالبِ المفروضةِ من فوق وعبر الدهس البيروقراطي تحولتْ الماركسية إلى الدين التحديثي المفروض، وإلى قوالب حديدية فكريةٍ منزلة، وبالتالي فإن (الدين) الحكومي الشمولي كان إنعكاساً لسحقٍ سياسي للمُلكيات وإختزالاً متعسفاً للتطورِ وللتنوع، بدلاً من التدرجِ الصبورِ وخلق جدلية بين المُلكيات العامة والخاصة، وإستثمار الديمقراطية على نحوٍ متقدمٍ تاريخي طويل متدرج بدلاً من التعسف السريع، وكانتْ هذه الملامحُ موجودةً كبذورٍ لدى لينين في العشرينيات من القرن العشرين خاصةً في برنامجهِ المُسمى(السياسة الاقتصادية الجديدة: النيب) لكن الدكتاتوريةَ المتصاعدة إختزلتْ كلَ شيء.

ولهذا نجد إن النزعات الديمقراطية والليبرالية داخل المجتمع الروسي ضعيفة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكانت ضخامةُ الدولةِ الهائلةِ تعبيراً عن عجزِ القوى الشعبية عن خلقِ تطورٍ ديمقراطي جماهيري، فظهرتْ قيصريةٌ(إشتراكية) قامتْ بمهماتِ التغيير الحداثي بالرعبِ الدموي، عبر سحقِ عالم الإقطاع بصورةٍ ضارية دموية وكذا سحق عالم البرجوازية المحدودة مما أنعكس على القمع البيروقراطي للأديان دون قدرة أبدية على فعل ذلك، وبالتالي فإنها لم تُصعد الشعب العادي لقيادة المسرح ولا أن تنشرَ الفكرَ الديمقراطي.

كان إنهيارُ الاتحادِ السوفيتي يعبرُ عن الصيغةِ غيرِ المنسجمةِ بين النهضةِ الحديثةِ والدكتاتورية، بين إزالةِ الأديان وإعلاء شأن الجماهير، بين الإشتراكية كذروةٍ للتطورِ الإنساني والبيروقراطية المتصاعدة الجاثمة عليه، بين الأخاء الأممي وتقدير الديانات البشرية وبين التعسف، بين الماركسية كإحدى قمم المعرفة الحديثة وبين الحكم البوليسي المدمر المقولب لها.

لقد تنطع الشرقُ المتخلفُ للمهماتِ البشريةِ الكبرى فجمعَ بين الإنجازاتِ العظيمة والمشكلات المؤلمة.

المواقف تجاه الأديان كانت إحدى المحكات الكبرى لذلك، وبينما وجدت الصين دينين محايدين خافتين بعيدين عن النزاعات السياسية الضارية، جابهتْ روسيا الارذكوسية المتشبثة بالسلطة وبرعاياها الكثيرين. لكن السلطة الجديدة لا تعرف التدرج والديمقراطية فتقوم بتصفيتها بشكلٍ إداري ساحق:

(أممّت جميع الأراضي التي تملكها الكنيسة إلى جانب جميع المدارس المذهبية. وبعد ذلك بقليل صدر مشروع القرار في الفصل بين الكنيسة والدولة. واستناداً إلى هذا المشروع، قامت السلطات المحلية بأعمالِ نهبٍ وعنف).

ليس ثمة حدودٌ هنا بين قانون فصلِ الدينِ عن الدولةِ وبين عملياتِ القمعِ ضد الكنائس والمساجد، ففي حين يمثل الجانب الأول تقدماً في مسار الدولة، يمثل الآخر تقهقهراً وإعتداءً، وتصاعدت الموجةُ مع تنامي الدكتاتورية التي لم تُردْ أن تتعايشَ مع القوى الاجتماعية الأخرى والمتجسدةِ عبرَ الأحزاب والأديان، فغدتْ هي المحتكرُ الأولُ والأخير للثروتين المادية والروحية.

فازدهرت معسكرات الإعتقال ومن سنة 1924 حتى سنة 1934 وهي فترةُ صعود الستالينية الهوجاء دُمرت ألوفُ الكنائس وأُحرقتْ الكتبُ الدينية ولم تبقْ أي مدرسةٍ دينية منذ 1925.

رغم الانجازات المادية الكبيرة للثورة فإن غياب التنوع، وهمينة البيروقراطية كان له مفعول ثقافي سيء وهو إنتشار الخواء الفكري وحدوث الاغتراب وبقاء المسيحية في الظل المتواري لدى الجمهور الشعبي وإنتشار المسكرات وعدم تصاعد الفاعليات الاجتماعية بعد عهد الثورة التضحوية حيث قام الملايين بالإنشاءات الكبرى بأجورٍ زهيدة، وتحولت الإدارات إلى قوى البرجوازية الطفيلية الكامنة، ومن هنا سوف تظهرُ البرجوازيات العلنيةُ المنتفخةُ بأموالِ الفساد في كلِ جمهورياتِ الاتحاد السوفيتي المتفتتة.

هذا أمرٌ طبيعي في كلِ ثورة تفتقدُ إنشاء القنوات الديمقراطية، ولا تقوم بالعلمانية، جاعلةً للأديانِ مسارات حرة، وللسياسات مساراتها المستقلة، وعبر هذا المسار الصدامي بين الماركسية الحكومية والمسيحية تشكلتْ أجيالٌ خاويةٌ من الجانبين، فالصيغ الماركسية البيروقراطية تلك ليست قادرةً على التحليلات المركبة وفهم تحجر قوى الإنتاج البشرية والمادية، لكونها غير ديمقراطية على المستويين، في حين أن المسيحيةَ بقيتْ شكلانيةً شعائرية، ومع هزيمة الأولى صعدت مرة أخرى بذات شعائريتها الصعبة من حيث اللغة والعادات. وهذا أمرٌ أتاحَ للمسيحيات الأخرى غزو روسيا مع تصاعد رأس المال الأجنبي.

بالنسبة للمسلمين كانت العمليات لا تختلف في العالم الآسيوي الأكثر جموداً في فهم الظواهر الدينية، وكان القهرُ هو نفسه، لكن ردود الفعل هنا أكثر حدة لدى الشعوب الأقل تطوراً كالشيشان، ولكون المظلة التقدمية المشتركة للأديان والقوميات سقطت، وإنقسم الناسُ بشكلين كبيرين إلى مسيحيين ومسلمين، لكن بقيتْ القومية هي المشكلةُ للنزاعاتِ بدرجةٍ كبيرة، وحدثتْ كوارثٌ رهيبةٌ بعودة الصراعات الدينية والقومية.

ورثت الطبقاتُ البرجوازية الحكوميةُ جسمَ الاتحادِ السوفيتي المُفككِ، وحركتْ عجلات التطور الاقتصادية بشكلٍ هائلٍ وتغيرتْ الخدمات لكن أغلب التطورات جرتْ لمصلحة القوى الثرية الجديدة، وتفاقمتْ المشكلاتُ الاجتماعيةُ والاقتصادية على الطبقاتِ العاملة، وإنطلقتْ المعاهد الدينية والكنائس والمساجد بحرية، وأعيدت موادٌ دينية للتعليم بشكلٍ متنوع حسب عقائد وآراء الطلبة.

كان هذا الحراكُ على المستويين الاجتماعي والروحي يستهدفان تكريس سيطرة الطبقات الجديدة، وهيمنة أحزابها، لكن نجد أن الثقافة الدينية لم تعد قادرةً على فعلِ أشياءٍ كبيرة في الساحاتِ الاجتماعية والسياسية والفكرية خاصة في روسيا والجمهوريات الأوربية السوفيتية السابقة، وإنبعثت بالشكل الإيماني التقليدي، وأستخدمت من أجل تصعيد الأحزاب القومية، وعرقلة عودة اليسار السابق، الذي لم يتطور قسمٌ كبيرٌ منه ولم ينتقل للاشتراكية الديمقراطية. أي أن إعادة النظر الديمقراطي في ذلك التاريخ السابق الهائل المهيمن يحتاج إلى ثقافة جديدة ونضالات معاصرة.

يُنتظر أن يحدثَ هذا الجمعُ الجدلي في التاريخ القادم بين الحفاظ على مصالح الأغلبية الشعبية والتطور الإنتاجي المتقدم وإحترام عقائد الشعوب.

وهكذا فإن بعثَ المسيحية في روسيا لم تكن له آثار سياسية كبيرة، وإذا كانت السلطاتُ قد إستغلتهُ لتأسيسِ سلطةٍ جديدة فهو لم يحجبْ المشكلات العميقة لفترتي الدكتاتورية بشكلِها السوفيتي، وبشكلها الرأسمالي الحكومي الراهن، وما تزال الثقافةُ الروحيةُ بكافةِ صورِها غريبة عن الناس، شكلانية في أغلبها، وفُقدت مؤسساتٌ ثقافية كبيرة عبر هذا الدهس التجاري الراهن.

تطورات الرأسمالية الحكومية الروسية

عاشت روسيا خلال القرن التاسع عشر مواجهة مستمرة مع الغرب المتفوق عنها، والغرب المقصود هنا أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وقد نتج التحدي بسبب الطفرة التي قام بها الغرب، من التخلف حتى الصناعة الحديثة، وما استتبع ذلك من تبدل كبير للمجتمعات، ومن انتشار لثقافتها، ومن استيلائها على مستعمرات كبيرة زادت من تطورها ومكانتها على الصعيد العالمي، بل جاء هذا الغرب غازياً على خيول نابليون ومدافعه، في حين كانت روسيا تعيش في مرحلتي العبودية والإقطاع المتداخلتين، ففي الوقت الذي كانت تنتشر في الغرب الديمقراطية والحداثة، كانت روسيا تناقش تحرير العبيد! كانت أغلبية الفلاحين وهم أغلبية الروس كذلك، مسترقين في قرى شديدة التخلف.

فكانت روسيا تصحو من مجتمع الرقيق على رؤية أكثر العلاقات تطوراً في العالم وقتذاك، وأدى ثقلها السكاني الكبير ومستعمراتها الأكثر تخلفاً منها، إلى إشكاليات في التطور الروسي إلى حد الانفصام، فهي حاضرة في أكبر الأحداث الغربية كهزيمة نابليون ووقف إصلاحات الثورة الفرنسية وراحت تقود المد الرجعي في أوروبا وهي في الوقت نفسه تتطلع إلى تجاوز أوروبا ولعب دور قيادي آخر للإنسانية!

فكانت هناك أفكار وتيارات تنادي بتجاوز الرأسمالية، سواء بشكل أدباء كتولتسوي وديستوفسكي أم بتيارات كالشعبيين والاشتراكيين الثوريين وتنادي بالحفاظ على الإرث المشاعي الذي لا يزال قائماً في بعض المناطق والعلاقات، وهو الأمر الغامض الذي تغلغل في حزب البلاشفة في آخر الأمر، على الرغم من أن حزب البلاشفة قام على الصراع ضد هذه الأفكار أساساً، ونادى بضرورة الدخول العميق في الرأسمالية! ويمكن الرجوع هنا لكتب لينين المتصدي الكبير لأفكار الشعبيين وخاصة في كتاب(تطور الرأسمالية في روسيا).

وحاول بعض القياصرة المصلحين سد الهوة الهائلة بين روسيا والغرب، عبر نقل العاصمة بقرب القارة الأوروبية، وبإيجاد انفتاح اقتصادي وبقبول المؤثرات الثقافية الفرنسية والألمانية.

لكن ضخامة روسيا ومستعمراتها وتجذر الاقتصاد الإقطاعي وضعف نمو الرأسمالية داخل هذا المجتمع الضعيف التطور الصناعي، جعل من حل تناقضات التخلف الرهيبة مسألة تحتاج إلى قرون.

كيف تبدل حزب البلاشفة من التصدي للشعبيين والاشتراكيين الثوريين، الرافضين للتطور الرأسمالي، والمنادين بالإبقاء على الجماعية وضرورة تأميم الأرض، إلى أن يتقبل مثل هذه الأفكار؟!

لماذا لم يواصل تأييد التطور الرأسمالي الديمقراطي العلماني والمتدرج؟

فبين الحملات الفكرية ضد أولئك الخصوم (غير العلميين) و(الفوضويين) على حد التعابير البلشفية وقتذاك، إلى تقبل أطروحاتهم ومركستها بصورة عسكرية، لم يمض سوى عقدين.

هل حدثت تغييرات رأسمالية هائلة تستوجب تجاوزها نحو الاشتراكية؟

لم يحدث شيءٌ من هذا القبيل، ولكن حدثت تطورات سياسية كبرى، فقد توسع الاستعمار الغربي، وراحت دوله الكبرى تستحوذ على أقطار الدنيا كلها، وتقوم حروب بينها، وخاصة المجزرة الهائلة، الحرب العالمية الأولى، بل راحت تتغلغل في روسيا نفسها عبر شركاتها، مهددة ببلع مستعمراتها.

ولم تؤد دعوات لينين بتشكل معارضة قوية ضد الحرب دورها، وانحاز الاشتراكيون الديمقراطيون في كل بلد إلى بلدهم، وأعلن لينين الانفصال عنهم، ونعتهم بأنهم أصبحوا منحازين لبرجوازيات بلدانهم.

في هذه الفترة يمكن رؤية لينين (القومي)، المتواري، الغائر في الثقافة الشعبوية الاشتراكية المنعوتة سابقاً بالتخلف، وهذا التبدل الكبير بين تأييد التطور الديمقراطي للرأسمالية ورفض هذا التطور والقفز عنه، هوة كبيرة.

تم سد هذه الهوة المفاجئة الغريبة بمجموعة من المقولات، أهمها أن(روسيا تمثل الحلقة الرأسمالية الضعيفة التي يمكن كسرها والقفز بها للاشتراكية)، وبظهور الاستعمار الذي هو أعلى مراحل الرأسمالية، مما يعني في هذه المقولة الأخيرة ان الرأسمالية غدت كونية، وانه لا داعي لانتشارها الكلي في البلدان المتخلفة.

وكل هذه المقولات تقوم على هواجس قومية برجوازية لدى لينين، فروسيا أمنا تواجه خطر السيطرة الأجنبية، ولابد من الحفاظ عليها وعلى مستعمراتها، يغدو لينين هنا رجل التحرر الوطني، الذي سوف يجابه عملية استعباد روسيا، وينقذها بالتوجه الشعبي التحرري التقدمي.

لقد سقطت الأممية الثانية التي كانت ترفع راية الاشتراكية الديمقراطية في رأيه، على الرغم من أنها لم تسقط حقيقة، وسقطت الماركسية المنتجة في الغرب كما يتصور.

هنا مفترق طريق كبير بين الشرق المتخلف الإقطاعي، والرأسمالية الغربية، فالشرق يريد النهضة، والغرب الاستعماري يريد السيطرة عليه، الشرق يبحث عن طرق جديدة للتطور مغايرة للغرب، الذي وصل إلى ذروة التطور الاقتصادي ويريد منع الآخرين من التطور والاستقلال!

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165725

تحولاتُ الدورِ الروسي العالمي

إذ أخذت التجربةُ الاجتماعية الروسية الحلمَ الاشتراكي من جهة ومخاض تطورات الأمة الروسية من جهة أخرى فإن هيمنة الجيش والمخابرات سوف تكون هي أداة التحولات.

إن ازدواجيةَ الهدف الاشتراكي وأرضيةَ هيمنة الأمة سوف تنحل في سيطرة جهاز الدولة وقمته الشخصية، لعدم ظهور الطبقتين الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة كقائدتين فعليتين للتطور السياسي الاجتماعي الصراعي الديمقراطي.

وهكذا فإن الجمهور الشعبي العمالي والفئات المالكة للمصانع والأرض ومختلف أدوات الإنتاج سوف تذوّبُ لصالح جهاز الدولة. ولهذا فإن القمعَ وضحاياه وتماثله مع الدكتاتوريات الغربية في فترة الحرب العالمية الثانية لا يختلف سواءً كان من أجل الجماهير الشعبية والاشتراكية أو كان من أجل الشركات الكبرى، لكون العمال والبرجوازية الديمقراطية منفيين من كلا الجانبين الروسي الشرقي والغربي.

هذه فترةُ مخاضٍ قومي شمولية روسية دموية ستؤدي تطوراتها إلى ظهور المضمون الحقيقي الحاد لها بعد عقود، ففيما عبرت التطورات الروسية والشرقية عامة عن تصاعد رأسماليات الدول العسكرية فإن الديمقراطية سوف تظهر مجدداً في تلك الدول الأوروبية التي ضربتها الشموليات.

فهنا يلعب الإرثُ الديمقراطي دوره، وهو إرثٌ يرتكز على فاعليةِ الجمهور المالك والشعبي في تمثل دوره الاجتماعي السياسي ومصالحه المستقلة في ظل الكل القومي، في حين أن هذا التمثُل للمصالح المستقلة لن يتاح للجمهور سواءً كان عمالياً بنى (الاشتراكية) سابقاً أم كان عمل على قرضها وهدمها واستثمار مؤسساتها لحسابه الشخصي لاحقاً.

هذا هو مصير معظم دول الشرق حيث اعتمدت على هيمنة القوة التي تتمثل في الأبوية العائلية المحافظة وانفصال الجهاز الحكومي عن الناس، والتراث الطائفي الديني الذي

اُجتُث من دلالاته الشعبية على مدى التاريخ، وعلى تفصيل المؤسسات السياسية على مقاس تلك القوة، وعلى العيش الصراعي المتخلف المؤدي إلى زعزعة الخرائط الاجتماعية القومية.

والآن تتقارب هذه التجارب في صيغ متشابهة، تغدو الفوارق بينها ليست كبيرة، إلا من حيث قدرة رأسمالية الدولة هنا أو هناك على الصعود للذروة الخطيرة العسكرية المغامرة أو تجنب هذه الذروة التي تأتي بعدها الحرب والخراب، ولهذا تغدو قارة آسيا خاصة مركزاً لهذه الألغام السياسية التاريخية، وتفجرها التدريجي أو المتسارع الذي يضع حياة الملايين في خطر شديد.

وعلى الرغم من ضخامة الأدوات الحديثة واتساع الديمقراطيات في العديد من الدول فإن شخصية الدكتاتور الدموي وصلت لذروة اللاعقلانية والبطش، وخاصة أنه لا يمتلك حتى بنائية ستالين وهدفية التقدم التي كانت مترسخة في وعيه المحدود.

نصل إلى هذه الذروة بعد كل تلك الكوارث التاريخية، ويتم تبريرها، ولا يتسع الوعي السياسي لتبصر هذه المخاطر الفادحة على السكان من كل الطبقات وكل البلدان.

إن تبريرها من قبل نخب واسعة هو الأمر الأكثر خطورة ويعني دخول بلدان أخرى وجماعات قومية مختلفة إلى نفس الأتون وأنها غير قادرة على تبصر مخاطرها الرهيبة على شعوبها وبلدانها، وأنها لا تخشى من حمامات دم جديدة تمسها.

وهذا يستدعي قراءات عميقة تحليلية لخلفيات هذه القوى وتعليق مجموعة من الأجراس في رقابها.

تكون هذه الدول بصيغ عسكرية شمولية وتفرد فئات فوقية بالثمار الاقتصادية وعدم زحزحة هذه السيطرات بإصلاحات ليبرالية وديمقراطية وإنسانية يعني إعادة إنتاج ما حدث في وسط أوروبا وروسيا من حروب كارثية.

يغدو مجلس الأمن معبراً عن هذه الهيمنات الشرقية والغربية، معبراً عن مصالح مؤقتة لمجموعات وأحزاب حاكمة، ماعدا فرنسا عبر حكومتها الحالية التي غدت استثنائية معبرة عن الشعب الفرنسي، وفي المقابل الدور الروسي المتراجع عن تاريخه.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=379546

روسيا الاتحادية وتحولاتُها السياسية

روسيا الاتحادية هي الجسمُ السياسي الذي ورث الاتحاد السوفيتي بعد حله في سنة 1991، وتظللا روسيا أكبر بلد مساحة في العالم، وقد تقلص سكانُها في حدودِ المائة والأربعين مليونا، ويعبرُ تصديرها عن عدم تحولها خلال العقود السابقة لبلادٍ صناعية متطورة، فهي تصدرُ: النفطَ ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والخشب والمعادن، والمواد الكيماوية، والأسلحة والمعدات العسكرية.

عودتُها للكيانِ الروسي القومي المحض لم يُزل كيانَ الاتحادِ السوفيتي فقط بل التجربة (الاشتراكية)، ففي أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي وما بعده تصاعدت عملياتُ بيع المؤسساتِ العامة للقطاع الخاص، وأُلغي التخطيطُ وقسمٌ كبير من ملكية الدولة. وانتقلت روسيا بسرعة وحدة لاقتصاد السوق فهوت ملايينٌ من السكان في هوة الفقر، وكان معدلُ الفقر 15% في العهد السوفيتي فتفاقم إلى 49% في عام 1993، فانتشر الفساد والاجرام، وتفجرت أزمة اقتصادية وانخفض الناتج المحلي الى 50%.

الانتقالُ الحاد من رأسمالية دولة شمولية كلية تمنع حتى اصطياد الفقراء للسمك بشكلٍ حر إلى رأسمالية دولة (ليبرالية) فوضوية، يعكس فشل المخاض الطويل في الاتحاد السوفيتي للتحول بين كونه رأسمالية دولة شاملة، إلى رأسمالية دولة شعبية ديمقراطية تحوي نسبة مهمة من الاقتصاد الخاص.

هذه العملياتُ السريعة المفرطة في بيع الأملاك العامة ووجود المشترين الروس أنفسهم، توضحُ الفسادَ المتغلغل عقودا ووجود رأسماليي الباطن الكثيرين، كما تعبرُ عن فقد العمليات السياسية والفكرية الاشتراكية الديمقراطية طوال سنوات، حيث التصلب الايديولوجي من جهة والتحلل الايديولوجي من جهة مضادة، فالحزب السوفيتي لم يفهم العملية التاريخية التي قام بها خلال العقود السابقة، وهو لم يكتشف أساسا طبيعة النظام، الذي تصوره اشتراكيا يتوجه لذوبان الطبقات وانتصار الطبقة العاملة الكلي على بقية المكونات، لكن أجهزة الدولة كانت تفرخ رأسماليين بالباطن، وهو غير قادر على وقف التحلل الداخلي وغير قادر على السير الديمقراطي للأمام.

ولهذا كان من نتائجِ الانقلاب على آخر رئيس سوفيتي حلّ الحزبِ والاتحاد السوفيتيين اللذين كانا شكلين فقدا مضمونيهما التقدميين.

يستمر التناقضُ بين رأسماليةِ الدولة القومية الشعبية التي كانت ذات قوة اقتصادية وتماسك نسبي في العلاقات الاقتصادية العامة وحولها الجمهورُ العامل الذي التحم بمستوى خدماتها المتدنية كذلك، وبين الرأسمالية الخاصة وهي تنمو داخل شبكات الحكم والمجتمع وتحولُ الكثيرَ من الموارد لصالحها وتشكلُ اللاعقلانيةَ الاجتماعية السياسية المفتوحة على الفوضى.

إن الاقتصاد العام المسيطر سابقا، التفت عليه الشعوبُ السوفيتية عامة، ومثّل تجربة التعاون الأولية لكل اقتصاد قومي متخلف يقفز بسرعة في الحداثة، لكن الاقتصاد العام منخور، والقوى العليا المسيطرة خلال عقود تكوّن رأسمالَها منه، وتعصرُ العمالَ عبر النظام المشترك.

وهي في التحول الانقلابي الكارثي تُلقي بهذه الجماهير في عرض الشارع، وتتخلى عن كل الميراث النضالي، وتتوجه إلى الحداثة الرأسمالية المبتورة، فتجعل السوقَ متحكما في الظروف الاقتصادية، والعلاقات البضاعية والنقدية هي القانون لكنها تظل دكتاتورية كذلك عبر بقاء جهاز الدولة الصانع للثروات في يدِها وللمزيد من التخلخل الرأسمالي المبرمج لصالح الطبقة المسيطرة ومن يواليها.

أي أن ما كان غير مرئي في العلاقات الاشتراكية الكلية من هيمنة للبرجوازية الصغيرة على المؤسسات وصناعة الأفكار يتفجر وقد تحولت تلك المخلوقات الصغيرة فجأة الى عمالقة نهمة للعملات الصعبة وثمار العمل الشهية.

ولهذا فإن الطبقةَ الحاكمة انقسمتْ إلى فرعين، كأنهما العقلُ الاشتراكي الزائف وقد انفصم إلى عدوين متلاصقين، فهناك أحزابُ السلطةِ التي خرجتْ من أقبيةِ المخابرات والجيش والوزارات والشركات وقد توجهت لليمين ومواصلة إنتاج الرأسمالية الخاصة من أموال الشعب، وهناك الحزب الشيوعي السوفيتي وقد تقزم من خمسين مليونا إلى عدة آلاف وصار الحزب الشيوعي الروسي.

فكأن الطبقةَ الحاكمة وهي تتحولُ من منتج للرأسمالية إلى أن تُخرجَ من داخلها المتعفنِ عدوا زائفا لها كذلك، فهي تعمقُ الرأسماليةَ الخاصة وتحاربها بخلطات الماضي السحرية، وبتواريخ النضالات العارمة السابقة وهي مُحاطة بذات الأطر الايديولوجية التي أوصلت الناسَ الى هذه النتائج الكارثية، أي هي تعمل أيضا على تعميق النتائج الكارثية مثلما تعمقُ الرأسماليةَ الحكومية المتحولة لخاصةٍ بيروقراطيةٍ التي ستؤدي الى تحطيم أُطر الاتحادِ الروسي كذلك.

عبرت كتلُ الأحزاب والانتخابات في روسيا عن القوى الاجتماعية التي تكونتْ بعد تحول روسيا من رأسماليةِ دولةٍ كلية إلى رأسماليةِ دولةٍ بيروقراطية، وهي الحلقاتُ المتعددةُ التي تقعُ فيها الدولُ الشرقية في عملياتِ نموها من الإقطاع إلى الرأسمالية الحرة، حيث تقوم رأسماليةُ الدولةٍ كجهاز للتحولات الاجتماعية السياسية بيد الطبقة المسيطرة عليه.

وهذا التحول الروسي إلى رأسماليةِ دولة بيروقراطية يوضحُ العجز عن إنتاج الطبقتين السائدتين المتصارعتين المتعاونتين في الرأسمالية الحرة: البرجوازية والطبقة العاملة، ويوضح ضعف مستوى القوى المنتجة، وهو أساسٌ يؤثرُ في الأشكالِ السياسية المختلفة بدءا من هيئاتِ الدولة إلى خريطتها السياسية وأحزابها المختلفة وثقافتها السائدة.

من هنا فإن الطبقةَ المسيطرة داخل أجهزة الجيش والمخابرات والقطاعات العامة، التي قامتْ بالتخلي عن الاتحاد السوفيتي واغتنتْ من حطامه، تمثلُ القوة الرئيسية وقد تحددت أخيرا بسيطرة حزب روسيا الموَّحدة وهو حزبُ الرئيس بوتين، المؤسَّس سنة 2001، وهو الحزب الحاصل على الأغلبية الانتخابية سنة 2003 حين تحكمت هذه المجموعة في المؤسسات السياسية، ويعود ذلك لوفرة المستفيدين من حزب الطبقة الحاكمة، وضخامة أجهزته ونفوذه المالي.

والحزب هو وريث الطبقة ذاتها في الاتحاد السوفيتي ولهذا فإن رأسماليةَ الدولة المستمرة تحفظُ الهيكلَ العسكري الاقتصادي لروسيا، ويغدو التوحد القومي الروسي هو الرابطة التي تجمع الدولة الكبيرة وتجعل من بقيةِ القوميات خاضعة لها، والتوحد له مؤسسات اقتصادية تمثل القطاع العام أساسا، وبالتالي فإن حزب روسيا الموحدة بجمعه بين السيطرة على الدولة وتقديمه العيش البسيط المستمر للعمال ورفضه التحول لرأسماليةٍ حرة كاملة يحصلُ على شعبية، بسبب أن العمالَ كانوا في ظل دولة أبوية مثلتْ لهم نموذج الاشتراكية، وأي مقاربة لها تغدو شعبية. كما أن حزب روسيا الموّحدة يضم النخبَ الغنية الكبرى، فهو لهذا يواصلُ أبويةَ النظام السوفيتي، ويخلق تحالفا هشا بين برجوازية بيروقراطية وعمال ضعفاء إنتاجيا وسياسيا وتابعين. ولهذا يرفض التوجه لنموذجية الديمقراطية الغربية وأي تنام للديمقراطية يهدد هذا الكيان الحزبي الحكومي، فهنا تتواصل الهيمنة الروسية الحكومية وسيطرة البرجوازية البيروقراطية هذه التي تحظى عبر هذا الخداع بالشعبية.

وكما يغدو عيشُ الجماهير الذي استقر طويلا في اقتصاد الكفاف السوفيتي نموذجيا وحلما سابقا، في إطار الدخول الواسع للعلاقات البضاعية النقدية الحارقة، كذلك فإن الأحزابَ تتحددُ بمدى مقاربتِها للحلم السوفيتي من دون كابوسه الشمولي العنفي.

ومن هنا فإن الحزبَ الشيوعي الروسي حظي بأهميةٍ قوية بعد السقوط المروع للنظام السابق، عبر محافظته على الجوانب الإيجابية من ذلك النظام والمرتبطة بعيش الجماهير ومستوى دخولها وحقوقها المهنية المُدمرة في هياج اقتصاد السوق الأولي.

ولكنه فقد هذه المقاعد بعد سنوات حين تمكن حزبُ روسيا الموحّدة من تثبيت وضع الاقتصاد وتحسين حالة العيش، عبر بيع النفط المتصاعد الأسعار وبيع السلاح على الدول الشمولية الأخرى الصديقة.

وقد ورث الحزبُ الشيوعي الروسي مقار الحزب الشيوعي السوفيتي وشبكاته المادية كما ورث أيديولوجيته المحنطة. لقد دأب الحزبُ على تصوير نفسه كوريث للمنجزات السوفيتية، وراح يقدم تاريخا بلا قوة تحليلية نقدية عميقة، فستالين نفسه يظهر كبطلٍ وتُخفف جرائمه لحد كبير، وبالتالي فإن القراءةَ الفردية البطولية للقومية الروسية ونماذجها من القياصرة تحللا محل المادية التاريخية.

تصعبُ عودةُ الحزب للاشتراكية الديمقراطية وتغيير مسار فكري واسع، لتغدو الاشتراكية إصلاحاتٍ مستمرة وتبادلية في السلطة ومشاركة الحكم والمعارضة الديمقراطية، أي تغيبُ جدليةُ العلاقة الصراعية التعاونية بين البرجوازية والطبقة العاملة، وتبقى النظرة الواحدية للطبقة، فإما البرجوازية وإما العمال، وبهذا فإن بناء الدولة- المجتمع يتعرض للصراع المدمر، للصراع الانشطاري الديني القومي.

ولهذا فان زعيم الحزب جينادي زوغانوف يقدم لنا تحفا في (التحليل الماركسي) كتأييده لحزب البعث السوري في حملاته الدموية قائلا ان (الحكومة السورية يحق لها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل) (في تصريح لوكالة انترفاكس يوم 23 يوليو)، مشيرا بهذا الى الأسلحة الكيماوية، ثم يطالب بإعادة التأميمات الكبيرة، مما يشير الى الطرائق القديمة وتقوية مركز اليمين الحاكم.

أما الحزب القومي الليبرالي فهو تكوينٌ مساير لقوى الطبقة الرأسمالية البيروقراطية الحاكمة الراهنة أو التي أُطيح بها، ولكن بتطرف عبر كره الأجانب وتصعيد اللغة الحربية، ولهذا فإن اليمين العقلاني يسقط هنا، فيما يحاول بعض الأحزاب اليسارية الصغيرة تكوين لغات سياسية أخرى بصعوبة شديدة وسط الميراث الاستبدادي الروسي الطويل.

روسيا والصين من مساندةِ الثورات إلى إجهاضِها

ليست مساندة روسيا والصين للنظام الدكتاتوري العنيف في سوريا شيئاً مستغرباً، بل هي جاءتْ في سلسلةٍ طويلة من تراجعات الدولتين عن شعبيهما أولاً، ثم جاءتْ السياسةُ الخارجيةُ كانعكاساتٍ لذلك التراجع العميق المتردي عبر عقود.

تدهورُ مواقع الطبقتين الحاكمتين من صفوفِ الفئات الوسطى والعمال وانزلاقهما لمواقع الطبقات البيروقراطية الاستغلالية جاءا من عدم قدرة القادة المنظرين والسياسيين على تبيان واقع التطور لمجتمعيهم ورفض طريق الديمقراطية والحداثة والعلمانية الغربية وابتكار أشكال لأنظمة دكتاتورية للنخب الحاكمة التي تحولت لقوى رأسمالية حكومية ثم تأزمتْ بعدمِ قدرتها على التحول لرأسمالياتٍ حرة، وبهذا تدهورتْ مفرداتُ الماركسية وتحليلاتها الموضوعية، وغدتْ لغاتٍ شعارية انتقائية انتهازية، تبررُ تدهورَ الطغم المالية والسياسية والعسكرية الحاكمة نحو الرأسمالية الحكومية الشمولية وانسداد آفاق التطور أمامها.

على مدى عقودٍ تمَّ ذلك وكان تباين روسيا والصين الايديولوجي بين تأييد للتعايش السلمي والدعوة إلى ثورات الأرياف في العالم الثالث ضد الغرب، الذي كان يمثل تباين واقع فساد كل من الطبقتين الحاكمتين في روسيا التي تشعبتْ بالثروة ونقلتْ المجتمع لمستوى أكثر تطوراً من جارتها، في حين واصلتْ القيادةُ الصينيةُ استنزافَ الجماهير العاملة عبر أجورٍ شبه وهمية.

لكن مسائل التطور الكبيرة لم تُحلْ بعد الارتكاز على الجهود الهائلة للجماهير الشعبية في البلدين، ففي أنظمةِ الرأسمالياتِ الحكومية التي بلغ فيها الفسادُ أكثر من ملكيةِ نصف الاقتصاد وتجذر هذا الفساد عبر عقود، وهو أمرٌ يشابه النظام الشمولي في سوريا حيث ملكتْ الطبقةُ الحاكمة أكثر من نصف الاقتصاد، فتصعب العودة لأنظمةٍ ديمقراطية مفتوحة، يتم فيها تبادل السلطة والنمو الحر للصحافة.

وتزداد المشكلات في حالات مثل هذه عبر أوضاعِ تداخلِ الحزب الحاكم بالمخابرات والجيش، فإذا كانت هذه الأجهزة هي التي تُسّيرُ النظامَ وقد تغلغلت في الإدارة المدنية، تتفاقم المشكلة لتصل إلى الانفجار الكارثي.

كما أن ضخامةَ هذه الدول واعتمادها على قوميةٍ مهيمنةٍ وديانة خاصة أو ايديولوجيا معبرة عن تاريخ الفساد المبطن، يجعلان العودة للحداثة الديمقراطية أمراً بالغ الصعوبة يشبه قيام حرب أهلية.

ولهذا فقد كانت روسيا والصين تراقبان الثوراتَ العربيةَ بقلق بالغ، فلم تكن مثل هذه الثورات البرجوازية الديمقراطية ممكنة في تاريخ البلدين الكبيرين، فهما لم تستطيعا القيام بها، فالثورةُ الروسيةُ في سنة 1905 حُطمتْ بالقوة، وجاءت ثورتا 1917، البرجوازية الأولى في فبراير من هذه السنة ثم البلشفية في أكتوبر من السنة نفسها لتعبرا عن إخفاقِ الثورةِ البرجوازية الديمقراطية، فلم تظهرْ طبقةٌ وسطى تقودُ المجتمعَ خلال العقود السابقة، فعجزتْ الثورةُ الأولى عن وقفِ الحرب ثم عن توزيع الأراضي على الفلاحين ونشر الحريات، وقامت الثورة البلشفية بها، لكن عبر تصعيد أجهزة الدكتاتورية من جيش ومخابرات أكلتْ المجتمعَ خلال العقود التالية، وعبر تحويل الكثير من المُلكيات لحكمِ الدولة، لتطويرِها ثم لنهبها وفسادها. وبهذا فقد ارتعبتْ الدولةُ في روسيا من هذا التطور(العجائبي) لشعوب متخلفة أن تُنزل الملايين للقيام بتغيير ديمقراطي.

إن روسيا والصين تريان المخلوقات السياسية التي ظهرت من خلال تأثيرهما، فكيف يمكن لتونس ومصر وسوريا أن تقوم بفعل كهذا؟

إننا نرى هنا سخريةَ التاريخ، فالحلقةُ الضعيفةُ في منظومة الرأسماليات الحكومية الشمولية هي التي تتفكك كما طُرحتْ تبريرات الثورات (الاشتراكية) في روسيا القيصرية، بينما تنضج النار والتحولات الرأسماليات الحكومية الكبيرة القوية لأعاصير قادمة، حيث ان المشكلات المحورية هي ذاتها، لكن رأسماليات الدول العربية حلقات ضعيفة لم تتأسسْ من تحولاتٍ عامة حكومية هائلة ونسب الفقر والبطالة فيها مرتفعة، ولم تعمل شيئاً كبيراً في فقر الأرياف التي ظلت تضخُ مشكلاتها للمدن وتُسّرعُ في انفجارها.

ولهذا فإن الأزمات تنفجرُ من الريف ومن حقول المناجم في المدن الصغيرة البرية، وهنا أيضاً يسخرُ التاريخُ من مقولاتِ (لين بياو) القائد الصيني الماوي الذي طالبَ بزحف الأرياف في العالم الثالث على المدنِ الغربية البرجوازية المتخمة، وها هي الجموع الفقيرة تصارعُ وتحاصر المدينتين الرأسماليتين السوريتين وتهزهما من الداخل، رغم الضرب بالمدافع على المدن الصغيرة والسكان المذبوحين.

لكن ورثة لين بياو لم يعودوا من الكادحين بل صاروا هم الذين يكنزون الذهب والفضة في المدن المتخمة، وراحوا يدافعون عن تلاميذهم وزملائهم في القضية المشتركة بأساليب دموية وحشية.

قدمت روسيا شكلا كلاسيكيا في التدهور الثوري الديمقراطي، فقامت الثورةُ الأولى على القمع وشكلتْ نظاما شموليا، راح ينخرُ القيمَ النضالية على مر السنين، فصار بلد الصوت الواحد، وغياب التعدد وشلل ديمقراطية الأصوات وسيادة المركزية وحكم الجيش والمخابرات، وجاء هذا كله عبر هيمنة قومية روسية لم تتضح في البداية لكنها ظهرت من خلال التطور، وكانت جذورها في التقاليد القديمة للقبائل والطبقات القديمة ذات الحكم المركزي التي تريدُ الشعبَ نسخةً منها، أما مُلكية الدولةِ العامة وهي الانجاز النضالي الشعبي المحكوم بمثل هذه الظروف والتقاليد فقد اهترأت، وغدا من يعملون أشبه بالعبيد ومن لا يعملون كملاك العبيد، ومن هنا انتشرت ثقافة الصوت الواحد والعسكرة وعدم النقد وغياب التحليلات العميقة للبنى الاجتماعية.

لكن الانهيار حدث على مراحل عبر الانفكاك من القوميات الأخرى التي غدتْ ثقلاً على القومية الروسية المركزية، وفي تحول الموظفين الكبار إلى مافيا، وفي إدخال الرأسمالية الشخصية من النوافذ، وأن تكون تحت الهيمنة الحكومية وعبر استفادتها، لكن الثقافةَ الديمقراطيةَ لم تَحلْ، والتعدديات الحقيقية غدتْ مجردَ أشكالٍ خارجية، وظل الحكمُ العسكري هو المسيطرُ تحت لافتات الديمقراطية والانفتاح.

واصلت النزعةُ القومية الروسية بعد أن هدمتْ الأمميةَ احتكارَ السلطة عبر شكلها القومي البرجوازي المتعصب وعبر شكلها (الشيوعي) وريث الإدارة الشمولية والانغلاق الفكري في حين أن البرجوازية الخاصة التي نشأتْ من خلال هذه الظروف الحكومية ليست عميقة في نضالها الديمقراطي.

هكذا غدتْ الأزمةُ الروسية في التخلي عن أسلوبٍ متخيل هو النظام الاشتراكي الذي لم يُنفذ وإن نُفذتْ أشياء منه فهو لم يُستكمل، وغدا رأسمالية دولة لها أصحاب مصالح يدافعون عنها، كما أن رأسماليتَها الخاصةَ غير قادرةٍ على القيام بتحولٍ ديمقراطي شامل، فغدتْ العودةُ للوراء والوثبة للإمام صعبتين خطرتين، وبهذا يغدو الانفجارُ هو الحل، ولكنه انفجارٌ خطر ويُعبرُ عنه بحالةِ التأزم هذه وسط عالمٍ يموجُ بالانتخابات وتداول السلطة وتغييب الجمود، ورؤية ان الانفجارات التي صارت في بلدان مصر وتونس وليبيا وسوريا، واعدة بالكوارث للنظام الذي أنتجَ تلك المسوخ.

إضافةً للخسائر الماديةِ والسياسية الناجمة عنها، عبرَ تقلص المشترين وعدم وجود أصدقاء ومرافئ.

هذه الخطوط العريضة للتطور السياسي لا تختلف عما جرى في الصين وفي بلد أضخم سكاناً، وفي عمر أقصر، وبمزايدات أكثر، وبطاقات على التحول دينامكية كذلك.

ولهذا كانت الثورة الصناعية والثورة الثقافية هما محاولات للقفزات الكبرى في الصناعة وفي سحق الرأسمالية الخاصة وبوادر الليبرالية، لكن هذا التناقض بين صناعةٍ متطورة تملكها حكومةٌ بيروقراطية وبين رأسمالية خاصة تم الحفاظ عليه، عبر تحولهما لقطاع عامٍ هائل وقطاع خاص لقيط من الاقتصاد العام المهيمن.

صارتْ المافيا كما في روسيا وسوريا هي التي تقررُ الوحدات الاقتصادية والتنامي الاجتماعي الفكري، وبالتالي فإن مفردات الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة ونشر الصحافة الحرة والأصوات السكانية المختلفة المتنامية في جرأتها واستقلالها الشخصي، لم تظهر وبقي طابع المجتمع العسكري والوحدات البوقية، وهذا كله تعبيرات عن اختلال توزيع الثروة على الطبقات والسكان والمناطق الجغرافية والقوميات الكثيرة.

منذ أن قررَ ماوتسي تونج أن يعسكرَ المجتمع اقتصادا وثقافة ولباساً وأكلاً لم تتغيرْ أشياء جوهرية سوى حدوث التنمية الكبيرة عبر تنويع أشكال علاقات الإنتاج، من دون أن يتغير العسكري المسيطر الموزع لثمار هذه العلاقات الإنتاجية للجماعات والفئات والأقسام القومية الموالية له، في حين أن هناك ملايين خارج هذه العلاقات يهددون باختراقها.

وهذا العسكري لديه قوى هائلة أثبتت قدرتها على ضرب الاحتجاجات التي ما كانت احتجاجات صينية واسعة، وها هي الآن الثورات العربية تقدمُ نماذجَ لتوسيع الاحتجاجات وتعلم شعوبَ روسيا والصين كيف تتخلص من مستغليهم باسم الاشتراكية وباسم القومية إلى الديمقراطية.

هذا نوعٌ من التراكم النضالي بين شعوب آسيا خاصةً وتبادل خبرة أممية، وتصعيدٌ للديمقراطية ولتوزيع الثروات والفوائض بأشكال عقلانية، لكن الرأسماليات الحكومية تفرضُ أجوراً ومعيشة متدنية على الجمهور العامل وتضع قسماً كبيراً من فائض القيمة لرفاهيتها وعسكرتها، ولابد أن يكون من برامج الثورات العربية تغيير ذلك، لكي تعطي نموذجاً لتلك الشعوب بأن الثورات والتحولات ليست فوضى وخرائب وعودة للوراء.

(بضاعتكم رُدت إليكم) ولكن في الملحمة السورية تكشف عفن البضاعة المستوردة وهي لا تتحول إلى استغلال بشع للملايين بل إلى فوهات مدافع تدك السكان، وهي (مأثرة) من ميدان تيان مين ولكن بصور فاشية واسعة موجهة للشعب المنتمي للطبقة الحاكمة نفسها وهو أمرٌ لم تبتكرهُ الفاشية في أوروبا بكل جنونها الدموي لكنه نتاج الدكتاتوريات الشرقية وتطويرها المخيف لها.

لكن ثمة بضاعة أخرى تقدمها الشعوب العربية مختلفة وإنسانية.

روسيا والتحولات العالمية

من الواضح إن تصريحات الرئيس الروسي بوتين ضد هيمنة السياسة الأمريكية على العالم وتدخلاتها الكثيرة التي لم تعد مقبولة، ليست هي وليدة منحى ذاتي لدى الرئيس، بل هي ثمرة لتغيرات كبيرة طرأت على الحياة السياسية العالمية خلال السنوات القصيرة السابقة.

فروسيا التي خرجت من مظلة الأتحاد السوفيتي مثقلة بالتضحيات الجسيمة تجاه شعوب العالم الثالث، ودفعت ضريبة من جوع شعبها لتحرير هذه الشعوب ووقوفها ضد الهيمنة الغربية القاسية، والتي قادت معركة تنمية هائلة على مستوى المعسكر الأشتراكي؛ إن روسيا هذه قد تغيرت كثيراً، ولم تعد تدفع للآخرين بالمجان، وتتحمل فواتير ثقيلة.

صارت روسيا بلداً تقترب من الرأسمالية الحرة، لأن طاقمها الحكومي في القطاعات العامة الهائلة لم يزل متنفذاً في إدارة الحكم، فتشكلت رأسمالية بيروقراطية ذات سياسة تعددية محدودة، لكنها عملية ودقيقة في تطوير اقتصادها ودخولها، بدون مراعاة في العديد من الأحيان لخطورة بيع السلاح على السلام في العديد من المناطق المتوترة.

لقد رفعت الدولة شعار (روسيا أولاً) وغدت لغة المصالح هي التي تحركها، فاشتغلت في السياسة الخارجية إشتغلاً نفعياً، ذاتياً، لكن هذا الأشتغال النفعي وفر له ميزانية كبيرة وفوائض، وخرجت من حالة الديون والأزمات، فعادت للغة الاستقلال!

ولم يكن هذا الأمر ممكناً لولا بروز تحولات كبيرة على الساحة الدولية، فالرأسماليات الكبرى الغربية والشرقية أخذت تبرز وتصعد إلى مسرح القرار الدولي، فاليابان وأوربا الغربية لم تعودا مثلما كانتا مستنزفتان بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذيل السياسة الدولية، بل ارفعتا بقوة وصارت أوربا الغربية قوة عالمية بوحدتها، ويجد ذلك له تعبيراً نقدياً في صعود عملة اليورو وبدء تشكل سياسة خارجية مستقلة.

وأضيف إلى ذلك انضمام عمالقة آسيا الكبار: خاصة الصين والهند، إلى مسرح القرار الدولي، وقدرة هذه المجموعة على الصعود باقتصادها إلى إمكانيات تتحدى فيها دول الغرب السابقة عليها في مضمار الثورة الصناعية.

وجاء التحول الأخير خلال السنوات القليلة الماضية من القارة الأمركية نفسها، ببروز مجموعة من الدول ذات الحكم اليساري، التي سحبت جزءاً كبيراً من القارة من النفوذ الأمريكي.

كذلك يجب أن لا ننسى الأخفاق الأمركي في العراق، وعجز صيغتها الحديدية المطبقة من فوق، والتي ليس لها دراية بقوانين التطور في الدول الإسلامية، أن تشكل تقدماً وسلاماً، فغدت مضعضعة غير قادرة على الدخول في مغامرة عسكرية جديدة، مع تصاعد الخسائر وهزائم الحزب الجمهوري، وغضب الجمهور الأمريكي من الحرب.

لكل هذه الأسباب جاء الصعود الروسي في الآونة الأخيرة ليقطف ثمار مثل هذه التحولات وليطرح نفسه كقوة دولية منافسة من موقع الند، وليس من موقع التابع كما كان يحدث سابقاً!

روسيا والديمقراطية الحكومية

تطور التاريخ معقد ومركب، وقد راحت روسيا عبر الرأسمالية الحكومية الواسعة والجبارة تتجاوز الإقطاع والعبودية الشديدتي التخلف، وأحدثت نهضة كبرى وهدما لعالم الاستعمار، لكن هذه الرأسمالية الحكومية هي أيضاً التي أنتجت المافيا الرأسمالية التي لا تزال حكومية ومتوسعة في القطاع الخاص كذلك، وتحاول الآن أن تقفز إلى الدول الرأسمالية المتقدمة الكبرى دون أن تتخلص من ميراثها القيصري البوليسي.

إن تحريك القطاعات العامة نحو الربح، وتقديم كل مساحات النمو للقطاع الخاص المنبثق من المافيا الحكومية، وبيع الخامات الثمينة، وبيع السلاح، وتشجيع الدول المتخلفة المعارضة التي تشتري أدوات القتل لا معدات التنمية والتقنية، لا تزال هذه هي الطرائق السهلة المريحة للقفز نحو الرأسمالية الروسية المتقدمة، وتشكيل دولة الأغنياء الكبار المتنفذين.

ولكن هذه التجربة عاجزة في هذه الدولة عن النمو التقني الديمقراطي، أي هي عاجزة عن خلق رأسمالية تنافسية من المصانع الصغيرة والمتوسطة لتطور التكنولوجيا، فهذه تحتاج إلى مساحات كبيرة من الرأسمالية الحرة.

رأسماليات الشرق الحكومية (روسيا، الصين، دول الكومنولث، إيران، سوريا، مصر، دول الخليج الخ) تنمو دنباً إلى جنب مع حكر السلاح والتجارة به، ومع سيطرة الدول على المواد الخام الثمينة كالنفط والذهب والماس، ومع تشكيل مناطق نفوذ مجاورة، معتمدة على أدوات عتيقة كالأديان والمداهب والروابط العرقية، وهو أمرٌ تتبعه دول أخرى تهيمن عليها الدول الشمولية. وتعبر هذه عن عجز الشعوب الشرقية المتخلفة اجتماعياً وتقنياً عن نموذج الديمقراطية الغربية، الذي هو طريق البشرية عموماً، لكن نظراً إلى صعوبته، فإن الدول الشرقية الكبرى اختارت التسريع، معطيةٍ القطاع الخاص دوره التنموي الكبير كذلك، والذي الذي يمثل الامتداد الفاسد للقطاع العام.

ويبدو من تجارب أمم أمريكا اللاتنية