عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 65

May 27, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : من أجل الشعب أولاً!

صراعُنا مع التطرفِ اليساري قديمٌ كما أوضحنا سابقاً، وهذا اليسار المتطرف نشأ على الانتهازية عبر الكادر الأوحد المنتفخ بعظمته، وعلى تأثير قومي شمولي بلا ثقافة عميقة ولا ديمقراطية تنظيمية، الذي يستغلُ الشبابَ وتضحياتهم لزعامته، ويتعامل مع كل الجهات الخارجية التي تفيده وتملأُ جيبه، والشباب حين يعترفون يواصلون النضال ثانية، وبعد سلسلة من الانهيارات يواصلون النضالَ ثالثة ورابعة، فالكادر بعيد عن المخاطر مؤمن عائلته ورصيده، وليس ثمة نقد ذاتي لكل هذه المغامرات والاعترافات والانهيارات.

إذًا هو تاريخٌ صعّد نموذجاً يستعيرُ أي شيء فكري وأي مقولة سياسية من أجل ذاته الشمولية المركزية، ثم من أجل الجماعة التي هي أداته.

لم يعدْ السياسي هو الذي يفيدُ الناسَ بل الناس عليهم أن يخدموا السياسي المتضخم، وبهذا ينسحبُ الناسُ من التنظيم الذي أله نفسه، بل أله الثلةَ المهيمنة التي محورت التنظيم حول ذاتها.

إذًا كل شيء يمكن أن يُباع في هذه السوق، أية طماطم شيوعية، وأية بطاطا قومية، ولا بأس أخيراً من اللحى الدينية المستعارة من المتحف الإيراني.

والأداةُ الرئيسيةُ في هذه السوق هي الصراخُ الايديولوجي، أن تعلنَ أشدَّ الجمل الثورية حدةً وانفجاراً، وبعد أن تمزقت الجماعة وانحصرت فإن الزعيمَ المتضخمَ يبحثُ عن كباش فداء جدد، عن ضحايا في معمله الذي لا يتوقف عن حشر الشباب بين أسنانِ آلاتهِ التي لا تشبعُ من الدمِ البحريني، ليقدمها في سبيل القضية التي تتلون حسب التسعيرة.

الماوية في السبعينيات والثورة الحمراء القادمة من الصين، هي الخلاصُ الوحيدُ، وما عداها خيانة، وإذا لم تطلقْ الرصاصَ على الطبقة الحاكمة فأنت خائن لئيم عميل.

الثورةُ من الأريافِ سوف تكتسحُ المدنَ البرجوازية الحقيرة وينتصر العمال والفلاحون.

هذا ما يصرخُ بهِ ثوري السبعينيات في مقعده الأثير والشبابُ العماني يذوي بعيداً.

يصرخ: البرلمان البحريني في السبعينيات من القرن العشرين أداة لضرب النضال الوطني ومن يشارك فيه انتهازي خائن.

ثم تبلعُ السجونُ المناضلين لتذوبهم فمن بقي بعد كل هذا الجيش العرمرم من الجمل الثورية الماحقة؟

وتنفتح السجونُ ويظهر البرلمانُ مجدداً في أوائل القرن الحادي والعشرين تظهر النقابات والنشرات المسموح بها وتعطي الصحافةُ مساحاتٍ للمعارضة والنقد، لكن بطلَ الجمل الثورية مستمرٌ ولابد أن يصرخَ ويحرقَ الورقَ ويهاجمَ كلَ جهة ويرفض البرلمان ويسكت عن النقابات التي اعتقلها ومنعها من النضال لأجل العمال، والنشرة لا يعرف كيف يكتبها بحرفية صحفية وكيف يطورها بل يعتبر الصراخ والشعارات الفاقعة هي الصحافة وليس كتابة التحليلات والدراسات عن الواقع الطري سياسيا.

يفتقد فضيلة الصبر والمعرفة الموضوعية وقدرات التحليل ويريد أن يصل إلى الكرسي بأي شكل وأي ثمن، ورجاءً أن يكون ذلك بسرعة وإلا حطم الرؤوس بجمله الهائلة مثل الجبال.

الآن وصل إلى التحولات الجديدة في البحرين وقد ذابت الجماعةُ وتحلل اليسار المراهق فمن في الساحة يخدمُ عظمته؟

إنهم الشباب الطائفي المتخلف في الوعي السياسي، الذي يجهل ما هي إيران والطبقات والعروبة والبرلمان والنقابات والسياسة.

بعد تعب الكادر المنتفخ مع جماعات العروبة القومية والأقحاح العرب والعداء الشرس لإيران واعتبار الدين نفاية اجتماعية، يتحول إلى كائن آخر، فجأة يرتدي عمامةً ويعظمُ المذهبيةَ وينحني للتربة المقدسة، وبسرعة البرق من دون أن ترتجف في رأسهِ شعرةٌ إيديولوجية واحدة.

فجأة يصبحُ الدينُ قوةً سياسية مفيدةً ومهمة في النضال الطبقي وكان أفيون الشعوب وتدمر أمكنته.

ويصبح الهجوم الشعاراتي الناري متأججاً في أول ساعة ديمقراطية في البلد بعد خريف طويل.

ومن يدعو إلى الصبر والمرحلية والتأني هو خائن لقضية الجماهير.

ويصرخ ثانيةً: لا يمكن الاعتماد على البرجوازية الجبانة التي يجب أن تسقط بالضربة الريفية الجبارة.

الدكتاتورية اليسارية المتطرفة لا تعترف بالواقع والصراعات الاجتماعية الموضوعية، ولا بالخليج المليء بالنفط والمداخيل والعمالة الأجنبية وتريد أن تحوله لجمهورية حمراء مرة وسوداء مرة أخرى.

فهي تسقط رغباتها الذاتية، وأهمها رغبة الزعيم المنتفخ في العلو فوق الجميع، إن التنظيم فوق الجميع، بل الزعيم فوق الجميع.

لماذا لا يكون البلد فوق الجميع، وتتم قراءة وضعه وتطوير الإمكانيات التحولية بشكل عقلاني؟ لا، هذا خطاب انتهازي، والزعيم تكوّن في فترة عاطفية قومية حادة لا مكان فيها إلا للزعيم وحده على المسرح أو يكون متوهجاً بارزاً على المسرح، لا أن يكون في الهامش.

هذه هي اللوحة العامة لمشهدية الخطاب اليساري المراهق، ولكن لنأخذ لغته التعبيرية من خلال ممثله المتواري قحطان راشد فهذه الشخصية غير متضخمة، ومتوارية، ولكن مسلوبة الوعي العقلاني بفضل التاريخ المتضخم للدكتاتورية التنظيمية لم تجعل أحداً يفكر بشكل سليم ولم تعقد مؤتمراً ديمقراطياً فيه تعددية وصراع ضد الشمولية التنظيمية، ولم يكتب أحدٌ مراجعة للتاريخ الاستبدادي للتنظيم.

وعلى الرغم من كل هذه اللغة الصارخة وجبال الكلمات التي تتساقط على الطبقات الاستغلالية فإن من ينهزم للأسف هو ممثل الثورية البطولية المتضخمة، والقوى الأخرى الاستغلالية تتسع وتكبر، وكلما انطلقت الصواريخُ الناريةُ في الفضاءِ تساقطتْ الأحجارُ على رؤوسِ أبناء الطبقات الكادحة.

وكلما انتفخ الزعيمُ كالبالون الضخم في الهواء امتلأت السجونُ وتحول مناضلون للانتهازية والزحف من أجل المادة واختبأوا في كلماتهم المنتفخة عن الواقع الحي.

(أقرأ مجرى التاريخ. دول تحولت في مجرى الرأسمالية خلال عقدين، ودول راوحت في الاستبداد (قرونا). أنا أفهم الطبقة ليس بمعزل عن الواقع البحريني، وإنما من تربته التي تشربت من مياه عذاري التي سقت بعضها وبخلت على غيره).

هكذا يعلمنا قحطان راشد فهم الواقع، يقفز من موضوعة إلى موضوعة أخرى، كأنه ينط على حبال، فبدلاً من درس الرأسمالية الخارقة هذه التي تقفز خلال عقدين والرأسمالية المتحجرة التي تتطور خلال قرون، معطياً نماذج على ذلك، وقراءة تحليلية لهذا الفارق الرهيب الذي لم يسمعْ بهِ أحدٌ سواه، يقفزُ إلى مثل شعبي محلي عن عذاري التي تسقي البعيد وتدع القريب كأنه يدلل من خلال براهين دامغة على مقولاتٍ اجتماعية معقدة.

وبطبيعةِ الحالِ الهجوم مخصص كالعادة على البحرين ودول مجلس التعاون المتحجرة خلال قرون عن التطور الرأسمالي.

حسنا جدا إذا كان الأخ عضو اليسار بدأ يفهم الإمكانيات الموضوعية للواقع، ولكن للأسف فإنه يلغي موضوعية التحليل منذ البداية، حين يخطئ في حسبة (بسيطة) فنحن عشنا الرأسمالية قروناً، لعله تصور أن الحوار يدور عن بريطانيا العظمى التي وحدها عبرتْ قروناً في الرأسمالية، أما نحن فلمدة عقود قليلة، وكنا بلداناً صحراوية، ولاتزال أقسام اجتماعية ترفض الحداثة وتعيش في علاقات اجتماعية تقليدية.

لكن كيف يلغي ببساطة زمنية القرون، فهذا هو بسبب الحدة العاطفية التي تلغي مكونات الواقع الموضوعية من زمن وطبقات وهياكل إنتاج. وتضعُ مشاعرَها الحادةَ الصارخةَ مكان المدد الحقيقية والأشياء، ثم يقفز الأخ إلى توزيع الخيرات، فإذا كنا في الرأسمالية قروناً فنحن لا نوزعُ بشكلٍ عادل، كأن المضي في الرأسمالية يؤدي إلى حتميةَ التوزيع العادل.

لم يقم بتحديد رأسمالية القرون هذه الموجودة في ذهنه فقط، وعلى أساسِ حسابها يخرجُ سيوفَهُ البروليتارية ليضربَ القوى المعادية.

(شعبنا رغم صغره فإنه متعدد الانتماء الثقافي، ولن أستهزئ بأي كان، وهو نتاج ثقافة الواقع السائد الذي فرضته سلطة استبدادية رأت في ثقافة الأديان ما يساعدها على بقائها، وهي ليست معزولة عن التوجهات الغربية، وماركس ولينين لم يقولا بنقاوة الطبقات)، المصدر السابق.

نحتاج إلى صبر طويل لكي نفهم هذه العبارات، ولكن لنرتب المسائلَ بشكلٍ آخر، فقد قفز الأخ قحطان من تحليل رأسمالية القرون الجامدة المتكلسة إلى الشعب البحريني وكيف أنه متعدد الثقافات، وكيف للرأسمالية أن تعطي تعددية ثقافات؟ وما دخل هذا بالسابق؟ أنت يا صاحبي لم تحلل الرأسمالية التي قلتها، وسيروة التطور البحريني خلال القرن العشرين حين ظهرتْ الفئاتُ الوسطى بشكلٍ بسيط من الدكاكين والغوص البحري الرهيب طارحة وعيا وطنيا نهضويا بسيطا، ثم لم تقدر على تعميق ذلك وعبر حركة هيئة في الخمسينيات قفزتْ على التطور الإصلاحي التدريجي نحو الحرائق، لم تصبرْ ومن بعضِ خلاياها المريضةِ تكونتْ حركة القوميين بتطرفها، وعصبيتها، وهي التي سلمتْ تلك الجراثيم لكم لترفعوها إلى العُلا، وحين حدثت زمنيةُ الاستقلال والمجلس الوطني تكونتْ بذورٌ جديدةٌ ولكن حل البرلمان وتأجيج المذهبية السياسية كانا هما الخطآن اللذان تشيرُ إليهما سعادتك، ولكنك قفزتْ قفزاتٍ ايديولوجيةً مغرضةً نحو ماركس ولينين وهذا الكلام المؤدلج المستهلك الذي لا تعرف أعماقه.

ولماذا حدثت هذه القفزاتُ في سردك يا سيدي؟ لأنك لا تريد الدرس الموضوعي للحدث السياسي، تريدُ إدخالَ الفكرة الأثيرة والترياق الجديد مثل الحرائق في الخمسينيات والثورة الحمراء في السبعينيات، داخل الفوضى الفكرية المؤدلجة المبتورة السياق، التي تضع فيها قنبلة التنظيم الطفولي.

لم تشر إلى أن دور العبادة كالمساجد والحسينيات على أي حشود وأفكار تشكلت، والتنظيمات الطائفية التي انبثقت من الخلايا الخارجية واستغلت منابرنا المقدسة من أجل سياساتها الاستغلالية اليمينية والمشبوهة، فهذا التكون من قبل هذه التنظيمات هو الذي استغل المنابر الدينية وقسَّم الشعبَ وانحرف به، وإذ قامت جهةٌ أخرى بهذا فلماذا لم تقوموا بالتوحيد ورفض الأشكال السياسية الطائفية وعمقتم وجودها؟

لماذا السكوت عن الخزي في تاريخكم؟

وجاء زمنُ التغييرات السياسية في بداية القرن الجديد ولم تخرجْ هذه التنظيمات الطائفية عن استغلال هذه المنابر، فهي تكونت بشكل تاريخي بشكل التأثير الخارجي ولم تأت من الفراغ الذي تحاول أن تهومَ القارئ به، جاءتْ من تواريخ سياسية في مراكز اقليمية ولم تنزل من السماء.

إذًا، كان تطورنا في ظل الرأسمالية عقودا عدة قليلة، وتسارعت مع اكتشاف النفط وإنتاجه، وبدخوله المحدودة لدينا التي زادت في السبعينيات، وغيرت البنية الاجتماعية قليلاً، لكن الأدوات الديمقراطية لم تستمر خاصة البرلمان في السبعينيات الذي كان من الممكن أن يقوم برقابة فعالة على عملية التوزيع هذه، وجاء البرلمان في أوائل القرن الحادي والعشرين ليواصل المهمة، ولا يمكن للقوى السياسية العقلانية سوى أن تجذر هذه العملية، لأن الرأسمالية المحدودة التطور وفي كل أطوارها تحتاج إلى رقابة شعبية فعالة، ولكن هذا ما رفضتموه في طفوليتكم السياسية في كلتا المرحلتين وأيدتم الشمولية بشكل خفي، عبر نشر الفوضى والمواقف العصبية والجمل الثورية الفارغة، فلماذا فقدان الذاكرة وادعاء نضالات غير موجودة؟

يستمر قحطان راشد في تحليلاته الاجتماعية الاقتصادية قائلاً:

(والتحولات البنيوية شوهت الطبقات أكثر وعملت على تغييرها قسراً عن واقعها استناداً إلى العمالة الأجنبية، ولا يغرنك المركز المالي لأنه مبني على رمال، والمكتسبات الاقتصادية تتآكل بتآكل النفط)، الحوار المتمدن.

ما علاقة هذا كله ببؤرة القضية وهي ذيليةُ اليسارِ المغامر للطائفيين اليمينيين وكيف نطور تجربتنا الوطنية المناطقية الخليجية؟!

ومع ذلك هي وجهة نظر مفيدة يمكن مناقشتها، رغم استنادها إلى تقطيع وبتر جوانب التحليل، فهل تريد من التحولات الرأسمالية في نظام تقليدي أن يخلق لوحات جمالية، وهي بُنيةٌ نشأتْ في علاقة تحول من الإقطاع إلى الرأسمالية؟ وتقوم الرأسمالية الحكومية بإدارة هذه العمليات الاقتصادية بصورة مطلقة رُفضت من قبل القوى السياسية داخل برلمان 73، وتصحح عبر برلمان 2000؟

العمليات الاقتصادية حين تقوم من خلال إدارة رأسمالية الدولة بشكل أساسي تحدث فيها اختلالات كبيرة، وهذه عمليةٌ لابد من تصحيحها عبر النضالات البرلمانية والنقابية والفكرية السياسية وبأشكال عقلانية، وهذا ما شرعت فيه القوى السياسية التي تعمل بشكل نقدي مع مرحلة التحولات.

البحرين ودول الخليج تحتاج إلى عمليات إصلاح عميقة في مسألة هيمنة رأسماليات الدول على الاقتصادات، بحيث تحدث عمليات توزيع عادلة لدخول الوطنية على الطبقات والأقاليم والمشروعات العامة والخاصة الصغيرة ووزارات الخدمات بشكل خاص، ولكن هذا يتطلب كتابات وتحليلات عقلانية ومناقشات واستجوابات ومشاريع برلمانية ترصد أين تقع الأخطاء وكيف يمكن تصحيحها وأين الخلل في البناءات الاقتصادية لهذه الدول، وليس مثل هذه التعبيرات العامة الخاوية من رصد عياني وتحليل محدد مفيد!

وخاصة عبر استخدام الكلمة المفتاح من قبل الأخ قحطان وهي كلمة (الريع) حيث تُستخدم بكثرة كلمة دول الريع النفطية حتى تغدو كأنها تشكيلة اقتصادية مستقلة، والريع ليس سوى شكل من أشكال فائض القيمة وليس هو الكل، والفوائض المالية بحاجة إلى دراسات وتشخيص لرؤية كيفية توزيعها وكيف تطرح القوى التحديثية التوزيع الأمثل، أما تحويل كلمة الريع إلى شكلٍ شيطاني فهو كلام مؤدلج يُقصد منه تضييع القضايا.

لا تقوم القوى المشاركة في العملية السياسية بالتطبيل للدولة ولدول الخليج، بقدر ما تبحث عن الأخطاء وتشخصها وتطالب بتصليحها وتثمن الانجازات وتطلب بتوسيعها.

كلامٌ مثل (سلطة عشائرية متحالفة مع برجوازيات ريعية طفيلية فقدت الأساس الموضوعي لخلق رأسمالية خاصة).

أنت تعيش يا قحطان ويفترض بحسب اسمك في الجزيرة العربية وحيث سلطات شيوخ القبائل تمتد إلى أكثر من ثلاثين ألف سنة، في هذه الصحاري الواسعة، وبنت هياكل اجتماعية ودينية وسياسية، وهرب الناس من هذه الصحاري وفجأة تفجرت ثروات وانقلبت الأحوال، فهل يمكن بالعبارات الطفولية اليسارية فهم مثل هذه الأوضاع وتغييرها لمجرد أنك حفظت تعبير الدول الريعية الفقير في مضمونه ورحت تردده بشكل ببغائي؟

كلامك أعلاه لا يستقيم مع بعضه بعضا، فأي رأسمالية حكومية تنشئ أعمالاً رأسمالية خاصة لها ولابد أن تخضع للقانون والمراقبة الديمقراطية وخاصة في الوقت الراهن، والرأسمالية الخاصة موجودة قبل النفط في الرأسمالية التجارية والحرف ثم هناك الرأسمالية الصناعية التي ظهرت لاحقاً، وهي أجزاء من بنية رأسمالية غير مكتملة وغير متضافرة، ونحن نقرأ ذلك ونتابعه ونؤثر فيه كما هو مفترض. ودور القوى السياسية الكشف عن هذه العمليات الاقتصادية السياسية وتحليلها ونقدها وتحويلها إلى نشاط سياسي برلماني ونشاط نقابي، مما يجعل الإصلاحات تتراكم والرأسمالية الوطنية والطبقات العاملة الوطنية تكتمل في بناءٍ كلي مُراقبٍ وموجهٍ من أجل جميع القوى الاجتماعية.

لكن أن نتكلم بأسلوب مثل هذا: (التحولات البنيوية شوهت الاقتصاد)، فهل هذه لغة بحث؟

ليست البحرين ودول الخليج إلا تحولات لمجتمعات تقليدية نحو الحداثة والرأسمالية بسرعة، وتجري فيها الكثير من التجاوزات والتشوهات والانجازات الكبيرة في غضون أعوام قليلة وليست قروناً بحسب لغة الحساب لديك، ودور القوى السياسية الوطنية درسها ونقدها وتصحيحها.

أما التشابكات مع القوى الغربية فهي لابد منها بحسب التطور التاريخي السابق الراهن وكذلك لا بد من تحليلها ورؤية تدفق العمليات المالية وفوائدها أو ضررها على التحولات الرأسمالية في الخليج والوطن العربي ككل، وكيف نحولها إلى تنمية خليجية وعربية وعالمية كذلك.

وهناك سلسلة من القراءات حول هذه النقطة مثل الكتابات عن العملة وفك الارتباط بالدولار وبيع النفط وإقامة نظام نقدي خليجي وغير هذا، وهو المسار العقلاني أما أن نصرخ بعبارات المقر الحزبي ودكتاتوريته وفقره النظري السياسي فهذا غير مفيد له، وإن كان هو جزءٌ من عقليته الكسولة التي تستغلُ الفقراءَ وتهيجُ فيهم العنفَ والبلادةَ العقلية والشعارات النارية، وقد وجدت في شباب الريف مادةً خصبة في ذلك، لكي تظهر بمظهر الزعامة المنتفخة كما هي في تاريخها.

أما الصبر على درس الأوضاع وإعطائنا دراسات حول هذا الريع الشيطاني وكيف يتجسد في شتى هياكل الاقتصاد وكيف نغيره، فهذا ما لا تقدر عليه المراهقة اليسارية فيكفي أن تقول حتى يتبعها الناس إلى جهنم.

ما الذي جمعَ الماوي بالقروي؟ من كوّنَ العلاقةَ بين الملحدِ الرافض الفوضوي للأديان مع المذهبي السياسي العدو اللدود للإلحاد والتقدم الاشتراكي خاصة؟ ما الذي ربطَ الشامي بالمغربي غيرُ كوابيسَ سياسيةٍ تجمعتْ وانقضتْ على الشعوب؟

المصادفات تعبرُ عن سببيات، وأكثر السببيات المُشكِّلة للدكتاتوريةِ السياسيةِ التنظيمية في الشرق هي الفرديةُ السياسيةُ الجامحة، ففي مجتمعاتٍ محافظةٍ لم تتبلور فيها طبقاتٌ ديمقراطيةٌ برجوازية وعمالية، يغدو حراكُ الفئاتِ البرجوازية الصغيرة هو المشكلُ للاتجاهاتِ السياسيةِ حسب الظرف التاريخي والبُنى الاجتماعية في كلِ مجتمع، فحين ينحرفُ شخصٌ في إيران عن الاثني عشرية وتطورِها المحافظ السلمي المتعقل للظروفِ الحديثةِ شيئاً فشيئاً نحو ولايةِ الفقيه تحدثُ قفزةٌ غيرُ مبرَّرة، تدخلُ أقساماً خاصة الجماهير الأمية الفقيرة والأفراد الانتهازيين الطموحين في مغامرات سياسية واجتماعية خطرة عبر هيجان الشعارات، من دون أن تكون القفزةُ نتاجَ حواراتٍ عميقةٍ وخياراتٍ شعبية بل تفرضُ ذاتَها بالمصادفات العمياءِ كأعاصير الطبيعة.

وبحسب رؤية القائد المنتفخ بإلهامه الفردي الجامحِ وتجاوزه لتعقل السابقين والراهنين، يجرى تأبيد التخلف الماضي الطائفي في عصر الحداثة وسيطرة العسكر، مع دفع الإيرانيين نحو هوةٍ لم يتوضح قرارُها بعد.

ولهذا فإن دائرةَ الجنونِ تتسعُ وتصلُ إلى بلدان أخرى، تورطُ شعوباً لم يكن لها علاقة بالأعصار. وتجيءُ للسيد قحطان راشد في محرق البحرين وقد انتفختْ جماعتهُ بالريش الشمولي نفسه، فمنذ الخمسينيات والصراخُ هو اللغةُ السائدةُ في التداول السياسي، وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين لم يبق من الجماهير سوى السيد قحطان وثلة صغيرة، وهو يستفيدُ بشكلٍ كبيرٍ من الريع النفطي البحريني والخليجي في الوزارات التي يشتغلُ فيها، ولكنه يرسلُ المنشورات الثورية الرهيبة من نافذته، أو يعقد جلسات صغيرة في مجلسه العامر يستضيفُ خاصةً شبابَ القرى المتدين المتعطش كثيراً للثورة كل يوم.

إيقاعٌ إيراني مضطرب أعطى نموذجاً لصعود برجوازي صغير وإلغائه لقانونية الثورة وتحويلها لاستبداد عام خطر، لم يطورْ مذهبيتَهُ الاجتماعية ويحدثها، ويشكلُ تطورا ديمقراطيا تدريجيا، بل سحبَ الشعبَ وقربهُ عند فوهة بركان وصنع الأسلحةَ والعديدَ من الأشياء ووضعَ شريطاً لاصقاً على فم الشعب، فتداخلَ الإمامُ وهتلر في هوسٍ مذهبي قومي، ينتظرُ لحظةَ الصفر الانفجارية.

القومي المحرقي البحريني لم يطور فكره القومي عبر الديمقراطية، وساح فوق الماوية، التي هي تشويه للماركسية ولا تعترفُ بقانونيةِ التحولات وبالقوانين التاريخية للتطور أكثر سوءًا من اللينينية، بل تُعلي البرجوازيَّ الصغيرَ كإلهٍ يقيمُ الاشتراكيةَ حسبما يشاء.

من هاتين الذاتين الرافضتين لقانونيات التطور في المذاهب والمجتمعات اللتين تجعلان هوسَهما السياسي قوةً إجبارية على الناس، تكوّن الحلفُ غيرُ المقدس، تكونتْ الانتهازيةُ الفاقعة، بين الماوي والطائفي.

الماوي الذي فقد أنصاره يطمح إلى ضحايا جدد يرفعون شخصَهُ العظيم، والريفي يبحث عن فئات مدنية يلحقها بسيطرته، لتعبر عن هدفه في إقامة دولة الولي الفقيه بشكل مموه.

هنا تحدث تناقضاتٌ لا مفر منها، اليساري يخطبُ بين الرجال الملتحين ولا يرى امرأةً واحدة، وهو يرددُ آخر صيحة ثورية، المذهبيون يفرضون سيطرتهم على الأحياء والقرى الفقيرة عبر المؤسسات العبادية والعاطفة الصاخبة ويفرضون سطوةً دكتاتوريةً متخلفة ليقيموا ديمقراطية وطنية.

اليساري الهائم من أجل كرسي يرفضون إعطاءه إياه في مناطقهم المذهبية الانتخابية المغلقة، فتحصل كوابيس داخلية فيه، يُحضرُ نسوةً ناضلن طويلاً من أجل حرية المرأة والدينيون يقيمون مظاهرةً فيها نساء كذلك لكن من أجل منع أي قانون عصري للأسرة وحرية النساء.

شيئاً فشيئاً يتم تصعيد الأزمة وتوسيعها في كل مناطق البلد عبر نقل المظاهرات الطائفية لمناطق المدن، بعد أن رفضوا كليا تغيير طابع تنظيماتهم السياسية الطائفية، والاندماج في الوعي الديمقراطي البحريني العربي الحديث، واستغلال أقسام من الطبقة العاملة لتنفيذ المشروع بخداعها من خلال المقولات النظرية التي يدبجها السيدُ قحطان وأمثاله.

المكتسبات مثل التنظيمات السياسية والنقابية والثقافية والبرلمانية كلها حولوها للمشروع الطائفي السياسي وتصعيده بالتناغم مع المايسترو الإيراني، واليساري مثل السيد قحطان راشد ينفي هذه الأبعاد كل يوم، حتى لو صارت وثائق، ثم يقوم بتفسيرها عبر اقتصاد العولمة والريع النفطي، مع الاقرار بعدم وجود أي مكسب للجماهير من نواب ونقابيي الجماعة، لكن ربما تطورت وسائل النضال من حرق المستشفيات ومراكز البريد والمحال التجارية في تسعينيات القرن العشرين إلى تكسير المزابل وإلقاء السوائل والمواد الخطرة في الشوارع في القرن الحادي والعشرين، لقد حدث تقدمٌ ديمقراطي

يقوم الزعماء المنتفخون بذواتهم، بعد تشكيل جماعات شمولية لهم تكرسهم، بإعلانات قوية لخدمة الشعوب، لكن الذات المحورية تلعب دورا مهما تصعيديا نحو البروز والتحكم.

الجماعات هي ذاتها من يكرس خروق القوانين الموضوعية للتطور، وقوانين الديمقراطية داخل التنظيمات، بحجج السرية أو المركزية أو اللحمة الوطنية أو رفض الصراع الاجتماعي، ومن هنا تنشأ الإجراءات القافزة على التطور والتحالفات غير المبنية على أسس موضوعية.

الزعيم الفردي المتضخم في الدول الشرقية يقفز على التطور والديمقراطية ونشر الاضطرابات في التحولات.

الحديث عن الشعب غير حقيقي لأن الطائفةَ هي التي يتم التكلم باسمها، من أجل تكوين وباء طائفي مهيج للمشاعر، لكن طبقة صغيرة استغلالية هي التي تسيطر على الاقتصاد والسياسة.

أدت الفردية المتضخمة الشمولية والطائفية إلى تقزم الشعب الفارسي والشعوب الأخرى المنضوية في دولته، وهذا ما حدث للشعوب الأخرى التي أصابتها الميكروبات نفسها.

إن التنظيم اليساري الذي دخلت فيه هذه الجراثيم يعني ان قوانين الحداثة هزمت فيه أو في طريقها للهزيمة، إن تحالف الفئات الوسطى والعمال القوى الديمقراطية المؤسسة للحداثة انفرطَ عقدُها، ولم تشكلْ ثقافةً ديمقراطية متجذرة في هياكل التنظيم أو المجتمع أو الدولة حسب الحالات، وهذا بسبب أن الزعيم أو الفئة المسيطرة جعلت أهواءها وجنون عظمتها بديلاً للقانون التحديثي الديمقراطي.

ولاية الفقيه قفزت على مشروع التطور التحديثي في إيران وهدمت التحالف بين الفئة الوسطى والعمال نحو الدكتاتورية، وتفاقمت الدكتاتورية نحو الدكتاتورية العسكرية الخطرة، وراحت تصدر أمراضها للخارج عجزاً منها عن العودة للتحالف الديمقراطي النهضوي داخل إيران، والسيد قحطان راشد هزمتْ الدكتاتوريةُ الشخصيةُ داخل تنظيمه العقلانيةَ الديمقراطيةَ وتراكمَ العناصرِ الواعيةِ الحكيمة، وجعلت من أنانيتها سياسةً، فتمزقُ اليسارَ بحسب ما تراه من مطامع، وتضربُ بعرض الحائط تنامي الوعي الليبرالي لدى التجار، وتجري نحو الريفيين المتخلفين في الوعي الذين تم اصطيادهم سياسيا من قبل الدكتاتورية الإيرانية، ودخلوا في مغامراتها، وخرقوا قوانين التطور الديمقراطي في بلدهم، عبر العبارات المنتفخة نفسها المرتفعة عن الواقع.

تجربةُ تنظيمٍ له مدة نصف قرن وتجربة تنظيم آخر له أسابيع عدة تنتجان العنب الحامض نفسه، لأن الزعيمَ المهيمنَ بذاتهِ وأهوائهِ منع تراكم التجربة الديمقراطية وغيّب النقد والنقد الذاتي وحوّل هذه الثقافةَ لجماعةٍ من صحبه يحرقون البخور له.

ولهذا فإن التنظيمَ اليساري لا يقرأ التجربةَ الإيرانية ولا يدرسها وهو المفترض أن يكونَ حريصاً على شعبه، مجنباً إياه المغامرات والكوارث، لكن كيف له ذلك وهو مشغول بعظمته؟

مثله مثل هؤلاء الأطفال السياسيين في التنظيمات الطائفية الذين وجدوها فرصةً من السماءِ أن يظهروا على المسرحِ السياسي في تمثيلياتٍ فاشلة من إعداد المخرج المذهبي الشمولي، وهم يَخرجون من قراءةِ كتب التفاسير الغامضة والفقه الجزئي يسألون عن حلال أكل اللحوم المستوردة وحرامها، إلى أن يقرروا مصيرَ شعبٍ بين ليلةٍ وضحاها.

ومن المستحيل أن يتفضلَ عليهم السيد قحطان راشد بشرحِ أفكارهِ عن الريع النفطي وهو يسبحُ في بركةِ خيره، ويتخفى بأسمائهِ المستعارةِ تجنباً للحسدِ العمالي، لكنه من الممكن أن يقفَ بين حشدِ الذكور الريفيين يهاجمُ التسلطَ ويدافع عن حرية الشعب، في كلمات مفصلة لبذلة الدكتاتور الريفي وباسمه الحقيقي هذه المرة، عساه أن يتفضلَ عليه بمقعدٍ في دولته القادمة، مثلما فعل أقرانه في إيران الشاه.

ولن يقرأَ اليساري الذيلي للطائفي، الماوي المستأجرُ للريفي الأحمق، أي دراساتٍ تُكتبُ عن تفاقم الفاشية في إيران ومخاطرها على حياة الشعب الإيراني وشعوب الخليج والعراق، فهو مشدودُ البصر لناحيةٍ لا يرى سواها، وهي الصعود إلى السلطة حتى لو بين الخرائب.

سيقول إن كل ذلك من أجل الشعب وليس من أجلي أنا، أنا لست سوى مناضل من أجل الشعب.

وكيف استطاع أن يجمعَ النقودَ من بين الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة والعامة ويُضخمُ ثروتَهُ من الجمل الثورية الماحقة لكل شيطان رجيم فهي العبقرية السياسية التي تتلاعب بالبيضة والحجر، وبالعلم والسحر، وبأي شيء من أجل أن تخدم الشعب أولاً!!

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : قضية المرأة في الرواية الخليجية عبدالله خليفة أنموذجاً

يجمع الدارسون على أن الرواية هي تتويج لفن القص، هذا الفن الذي عرفه الإنسان مذ عرف النطق والكلام، فالرجل يحدث امرأته وقد عاد من الصيد عما رأى وشاهد، ما حدث لـه في رحلته وما واجهه من أهوال ومصاعب، والمرأة تحدث الرجل عما جرى لها في غيابه قاصة عليه قصصها وأخبارها…

الرواية الخليجية وقضية المرأة:

لا بد لي هنا من أن أذكر، بكل أسف وأسى، مشكلة بتنا نعاني منها جميعاً إلى هذه الدرجة أو تلك ألا وهي: مشكلة الانقطاع الثقافي بين الأقطار العربية نتيجة صعوبة انتقال الكتاب من هذا القطر العربي إلى ذاك. ذلك أن الحدود والحواجز التي أقامها الاستعمار بين أقطارنا العربية لم تقتصر على إيجاد الكيانات السياسية الشائعة وتمزيق الوطن الكبير إلى مزق ورقع، بل طالت كل شيء في حياة الإنسان والمجتمع العربي حتى الكتاب… ورغم أنه ظل في البداية يتحرك بشيء من الحرية وينتقل ببعض اليسر… إلا أنها شيئاً فشيئاً بدأت هذه الحدود تضيق وتلك الحواجز تزداد ارتفاعاً إلى أن بات الكتاب يعامل كالسلعة تماماً بل أشد سوءاً من السلعة وباتت حركته أعسر من حركة الأشل… الأمر الذي راح ينعكس على الكتاب أزمة خانقة وكساداً شديداً وعلى المتعاملين مع الكتاب جفوة وعدم قدرة على التواصل.. إذ من الصعب الآن وأنت في سورية، مثلاً، أن تتابع أعمال الأدباء الخليجيين وتطلع بسهولة على ما يصدر عنهم من روايات وقصص….. قد تقع على شيء من هذا في معرض من معارض الكتب. وهي النافذة الوحيدة المتبقية عملياً لحركة الكتاب الميسرة، أو قد تقرأ عن عمل في مجلة.. لكن هذا لا يكفي لتحقيق تواصل حقيقي… فالانقطاع، بشكل ما، قائم وهو، وأعترف هنا، ما جعلني أبحث كثيراً وأفتش علني ألم بالطيف الكامل للرواية الخليجية لكن عبثاً، فإن وجدت رواية هذا الكاتب لا أجد أخرى وإن وجدت عملاً لآخر لا أجد لثالث.. وهو ما حال بيني وبين دراسة الرواية الخليجية ككل لأقتصر على اتخاذ نموذج واحد هو:

•أعمال عبد الله خليفة وقضية المرأة:

على الرغم من أن عبد الله خليفة هو نتاج مجتمع بطريركي بامتياز، الرجل فيه كل شيء، إلا أنه يدرك منذ روايته الأولى «اللآلئ» التي صدرت عام 1981، مدى فداحة الظلم والقهر الذي تعيشه المرأة في مجتمع أرادها أن تكون مجرد تابع عليه الطاعة والخضوع فقط، كائن لا يملك من مصيره شيئاً، فالآخرون هم السادة وهم الذين يقررون كل ما يتعلق بشأنه وما عليه هو إلا أن يسمع ويطيع… أليس الرجال قوامين على النساء؟ أليسوا هم الأدرى بمصلحتهن وخيرهن؟

1ـ المرأة، كائناً تابعاً يقرر مصيره الآخرون:

يعلم عبد الله خليفة وضع المرأة جيداً في مجتمعه المغلق الخانق للمرأة كما يعلم جيداً وضعها اليائس فيقول في روايته «الينابيع»: «أحس محمد أن جمعة يتحدث عنه ويرى أمه وهي مضطربة، مستباحة في المخزن في ليلة طاش بها صواب سيدها» (ص56). بينما يقول في مكان آخر: «… حتى اهترأ ومات ولحقته أمي… كانت تقذف حمماً من قطع الدم الكبيرة وتضرب أختي بهستريا جنون وشعرها منثور وملابسها ممزقةّ ماذا عرفت أنت عن العذاب والألم والقهر؟ أرأيت أحداً من أهلك يهان ويغتصب؟ وأمك تموت بأسياخ المطوع الساحر وماء البرك الملوث المقدس؟».

إن عبد الله خليفة يتماهى مع الراوي هنا في إحساسه بالوجع والظلم الواقع على المرأة التي تقذف حمماً من الدم وتموت بأسياخ المطوع وبماء البرك الملوث غير المقدس كما يقصد على ما أعتقد… إنه يشفق على المرأة، هذا الكائن الذي لا يستطيع اختيار شريك حياته بل لا أحد يأخذ رأيه في ذلك… فيفرض عليه الأمر أمراً واقعاً عليه هو أن يستسلم لـه ويخضع

فها هو يقول في «الينابيع» ذاتها، وقد جاءت ميّ إلى محمد ترمي آخر سهم في كنانتها:

«ـ محمد، لم لا تتكلم؟

الآن نزلت صخرة فوق ضلعه، طحنت لحناً وحلماً وأعطته لهب الأرض

ـ أنت ترين فقري وحالي، أيمكن أن نكون معاً؟

ـ أفديك بروحي … ولكن

ـ الحال صعب

ـ أهلي سوف يزوجونني لرجل كبير… ما بك ترتجف؟

ـ كل هذه السكاكين ولا تريدينني أن أتألم؟

ـ الذي يهواه القلب عجز البخت أن يجيبه…» (ص58)

إذن هي اختارت من قبل وأحبت لكن أهلها يريدون شيئاً آخر.. اختاروا لها مصيرها وقرروا عنها حياتها، ولسوف يزوجونها شيخاً كبيراً وهي لا تستطيع إلا أن تسمع وتطيع..

هاهي ذي تقول في مكان آخر:

«ـ شيخ هو الذي يريدني. أتعرف أنك سقطت من شجرة وارفة ورحت تنمو في الماء المالح. أتعرف كم قصراً لديه وأراض وجزر؟ وليس كريهاً ولا جاهلاً. هو في ذروة المجد والأدب!! هو الكامل على هذه الجزيرة!! أيمكن لفتاة مثلي أن ترفس مثل هذه النعمة؟» (ص59).

طبعاً، الجواب لا.. ليس باستطاعة أية فتاة أن ترفض ما اختاره لها الأهل كيف لا وهي لا تملك من مصيرها شيئاً.. ـ هي الضلع القاصر، ناقصة الحظ والعقل والدين، أيحق لها أن تختار؟ أتعطى حرية الرأي وتقرير المصير؟ في روايته «الضباب» نجد ما هو أنكى، إذ يقول على لسان المرأة التي جاءت إلى بيت البطل العجوز:

«قالت:

ـ أخذتني خالتي إلى ذلك البيت الحجري الكبير… رحت أساعد المرأة المتجهمة الغريبة المسيطرة على ذلك البناء المدهش. كنت أرتجف وأنا أجري وراءها من مكان إلى آخر. كان لديها بضعة أولاد أشقياء وزوج هادئ منعزل وفي الصباح تخرج طويلاً ثم تعود لتجد الأكل جاهزاً فتتذوقه وتلسعني بلسانها الملتهب المليء بالشتائم القذرة..» (الضباب، ص68) إلى أن يقول:

«كان كل أولئك الأولاد يأخذونني إلى غرفهم ويتناوبون على جسدي.. كنت أعي ولا أعي، أتلذذ وأقرف، حسبت ذلك جزءاً من عملي وخفت كثيراً أن أفاتح الأم…» (ص 68) وهكذا تتطور الأمور إلى أن تقول:

«صرت آتي إلى ذلك الكوخ مع الأم ليدخل علينا الرجال، واشتهرت في الحي كله..» (ص68). وهكذا تتحول الفتاة التي لا تملك إلا أن تستسلم لمشيئة الآخرين وإرادتهم إلى مومس تبيع جسدها لكل من يريده…

إنها تعيش المأساة بكل أبعادها، تحترق روحاً وجسداً، مع ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئاً، فمصيرها قرره الآخرون، وقدرها ليس ملك يدها… إنها التابع الخانع الخاضع الذي لا إرادة لـه والذي يتحرك أشبه بريشة في مهب ريح.

هذه «فيّ» تحب محمداً لكن أباها يقرر زواجها من رجل آخر:

«ألا تسمعين يا فيّ؟

التفتت إليه وينبوع من الماء يقترب من صدرها. ستغطس الآن في الماء الساخن.

ـ ماذا تريد يا أبي؟ لقد جهزت لك الغداء

ـ إنني أتحدث عن عرسك، عن زفافك، يوم أن نلقاك ملفوفة في سجادة في غرفة عريسك

ـ أوه.. يا أبي!!

ـ وجهك يتضرج من الخجل! لكن اسمعي.. أتعرفين جارنا سعيد المناعي؟ هذا الرجل الشهم، لؤلؤة البحر.. إنه يريدك!!» (الينابيع ص62)

ولأنه يريدها ويوافق أبوها على إرادته سيتعين عليها أن تدفن أحلامها في الحب الذي لا تجرؤ على البوح به… تتخلى عن كل شيء وتذهب رغماً عن أنفها إلى سعيد المناعي.

وهاهي فتاة أخرى تدعى زهرة تلقى المصير ذاته، فلا أحد يستشيرها في أمر مصيري يخصها هي وحدها إذ:

«قال أهلها:

ـ مهدي أولى بك، سيعتني بطفل أخيه

دفنت وجها في رمال الوقت وارتعبت من أسنانه وانكفأت بعيداً عن النخيل والحكايات….» (الينابيع ص115). إنها مقهورة مرغمة كما كانت عند ما زوجوها أول مرة، راسمين قدرها بالشكل الذي يشاؤون:

«عندما دخل عليها كانت ترتجف رعباً. ماذا سيفعل؟ هل سيأكل من جسدها؟ أهو الذي يضع فيه جنيناً وكيف» (الينابيع، ص114) إنها لا تملك شيئاً من مصيرها وحسب بل تجهل كل شيء عن ذلك المصير وعن نفسها وجسدها والآخر، إلى درجة ترتعب معها عندما تراه وتساورها ظنون شتى: هل سينهش لحمها؟ هل سيأكل قطعة من جسدها؟ إنه الجهل المطبق بحيث لا تعرف الفتاة شيئاً عن أخص خصوصيات الحياة: العلاقة بالرجل.

2 ـ المرأة، هدفاً للأطماع والنزوات:

يتناول عبد الله خليفة في أعماله المرأة كقضية باعتبارها هدفاً للأطماع والنزوات فهي الأضعف جسداً من الرجل والأقل حرية وقدرة على الحركة، تظل نهبة للرجل وأطماعه ونزواته. هاهو أكبر مرتضى في رواية الينابيع يتأمل زوجته زينب وهو يخطط لابتزازها ونهب أموالها، هي التي لم يتزوجها إلا طمعاً في ذلك.

«تطلع أكبر إلى زوجته وتساءل: من كان يستطيع الزواج بك، وأنت ذات الوجه البشع واللسان السليط… ألا تدخلين القفص يا لبوءة؟

اقترب منها بحذر وأمسكها بود فجفلت وصاحت:

ـ ماذا تريد؟

أخذها برفق إلى حافة السطح فذعرت:

ـ ماذا تفعل؟ هل تريد أن تقتلني؟ ابتعد!

ـ يا حبيبتي، كيف أقتلك وأنت قطعة من قلبي، بل كل روحي.. بل أود أن تنظري إلى الأرض العظيمة التي حدثتك عنها. طالعي هذه المسافات الخالية وبيوت السعف الكثيرة المحتشدة حتى الشاطئ البعيد. أليست ساحرة وجميلة؟

ـ ماذا بك؟ هل خرفت؟ أي جمال في هذه العرشان القبيحة…؟

ـ بل الجمال كله ـ يا حبيبة عمري ـ في امتلاك هذه الأرض، هذه المساحات التي تنطلق فيها الخيل!!

ـ وما دخلي أنا بامتلاكك الأرض؟ اذهب واشترها!!

ـ ومن أين المال؟

هنا زعقت وصاحت وأزبدت… إلخ» (الينابيع، ص158)

لكنها مع ذلك ظلت هدفاً لأطماعه ونزواته، إذ إن لديه هدفاً وعليها هي أن تقدم لـه العون لبلوغ ذلك الهدف…

على أن المشكلة الأخطر، حين تتحول المرأة إلى فريسة يفترسها الرجل بكل وحشية وقسوة. إنه الاغتصاب الذي تعاني منه الكثيرات والكثيرات، فالرجل يمارس هنا قوته الجسدية وتفوقه العضلي على المرأة، فيقهرها ويذلها ويزرع فيها جروحاً قد لا تشفى منها أبداً. كثير من الروايات عالجت مسألة الاغتصاب وما تخلفه من آثار في نفسية المرأة، لكن عبد الله خليفة يعالج هذه المسألة على نحو معكوس تماماً ليبين آثار حالة اغتصاب على رجل وجد امرأة مغتصبة وملقاة في الطريق فقدم لها العون لكن ليجر عليه ذلك الويلات. الحادثة تحدث في الواقع لكن ما يهمنا ليس ما جرت على الرجل من ويلات بل الوضع الذي وجد فيه هذا الرجل المرأة والذي دفعه لمساعدتها فيقول:

«امرأة تتلوى على التراب وتنهش الحجر. تعض يديها وتبحث عن قطع فستانها الممزق وعباءتها المتوحدة بالظلام. اقترب منها، انتفض جسمها الممزق» (الضباب، ص6)

إنها حالة بائسة إلى أقصى حدود البؤس يجد الرجل المرأة المغتصبة فيها إلى حد أنه حين يحاول مساعدتها ورفعها بين يديه:

«تضربه، تصرخ، تبكي، تخدش وجهه بأظافرها، اتركني.. اتركني» (الضباب، ص7)، تصرخ مرتعبة هلعة، هي التي اغتصبها الذكر مستغلاً ضعفها ورقتها. كذلك حين: «تفتح عينيها تستعيد الألم المنتفض والذكرى الحادة. تتكلم، تهذي، تندس في صدره كابنة ضائعة، وفجأة تصرخ كأنها لمست الجلد الذكوري ذاته..» (الضباب، ص7). إنه الخوف الذي يتملك الفريسة من المفترس والذي يجعلها تبتعد عنه، لأنها جربت معه نهشه للحمها ولا تريد تكرار التجربة. هنا يفلح عبد الله خليفة في تصوير هذا الشعور لدى الفريسة تصويراً بارعاً، كما يتناول في أعماله أكثر من فريسة من هذا النوع: امرأة كانت مطمعاً للرجل ومحطاً لنزواته فإذا ما انتهى منها تركها لأخرى، هاهو في «الضباب» يتكلم عن امرأة تزوجها رجل فقط لكي يستغلها ويبتزها، فيقول في حوار بين الرجل والمرأة:

«ـ ماذا بك؟ لماذا تشمئز مني؟

ـ مللتك، اغربي عن وجهي!!

ـ أشم في ملابسك عطر نساء؟

ـ وماذا في ذلك؟

ـ أتعترف بهذه البساطة وأنا التي ضحيت من أجلك…

ـ ومن أجبرك؟

ـ أعرف أن لك علاقة بامرأة غنية الآن. تريد أن تستنزفها كما عصرتني ولكني سأقتلك قبل أن تلقيني في الشارع» (الضباب ص46 ـ 47)

مع ذلك لا ينفعها تهديدها لـه، فهو يلقيها في الشارع وقد استنزفها تماماً ليذهب إلى أخرى يستنزفها وهكذا دواليك…

3 ـ المرأة، ضحية للظلم والعسف

في كثير من المواضع يتناول عبد الله خليفة المرأة في وضعها الاجتماعي الصعب كضحية للظلم والعسف. ولا غرو، فهي الطرف الأضعف في المعادلة دائماً، جسداً ومالاً وعلماً لهذا يمكن لأي رجل أن يمارس عليها عقده ويفرغ فيها حقده ومفرزات دونيته ونقصه، بل لأنه هو نفسه عرضة للظلم والعسف الاجتماعي، إما على يد المستعمر، أو الحاكم أو الملاك أو رب العمل… إلخ، فإن من الطبيعي أن يبحث عن التعويض لكي يحقق التوازن النفسي الذي يمكّنه من الاستمرار والعيش، هذا التعويض يكون على حساب المرأة التي تتلقى في حياتها كل أشكال الظلم والعسف بدءاً من أبيها وأخيها مروراً بزوجها وأهل زوجها وانتهاء حتى بأبنائها. عبد الله خليفة يرى هذا ويسلط الضوء عليه في كل عمل من أعماله. هاهو في الينابيع يتكلم عن «فيّ» الفتاة التي تموت أمها ويتزوج والدها بهدف أن تكون هذه الزوجة أماً لها لكن ماذا يجري؟

«وجاءت امرأة ساكنة هادئة احتلت المكان. وفجأة تمزقت ملابس فيّ وتقطعت ضفائرها وتكسرت نجمات بحرها وراحت تهذي وتجري في الليل تصرخ الزوجة فيه:

ـ هذه ابنتك مدللة، لا تريد أن تغسل صحناً ولا أن تنظف أرزاً.

وهو يصرخ فيها بدوره:

ـ أتريدين وضع هذه الطفلة بين النيران والقدور منذ الآن؟

ـ ليست طفلة، إنها امرأة..

حين التهب جسدها وتناثرت أهرامات صغيرة من الجلد المتغضن المنتفخ وهربت من البيت مراراً وتاهت بين كتل السفن الجاثمة على الشطآن… إلخ» (الينابيع، ص61) حينذاك فقط يتنبه الأب لضرورة إنقاذها، فعلى يد زوجته حل بالفتاة ظلم لا نظير لـه، فضُرِبت وعذبت وحبست ومزق جلدها ونتف شعرها… لا لشيء إلا لكي تنفس الزوجة عما في داخلها من عقد نتيجة الظلم الذي مورس عليها هي ذاتها من قبل ولتفريغ الشحنة العدوانية التي تحتل أعماق لاشعورها، رغم أن الأب يحاول الدفاع عن ابنته التي يحبها إلا أنه لا يستطيع ذلك إلا بالتخلص من الزوجة وإخراجها من بيته.

بل إن المرأة، كما يرى عبد الله خليفة، تقع ضحية للظلم والعسف حتى في علاقة الحب التي يمكن أن تقوم بينها وبين الرجل، ذلك أن أي عواقب وخيمة أو نتائج غير شرعية تنجم عن تلك العلاقة غالباً ما تنعكس على المرأة وحدها، إذ يفر الرجل بجلده لتبقى المرأة وجهاً لوجه أمام مصيرها المحتوم: ذبحاً أو رجماً أو عاراً أبدياً يجثم صخرة على صدرها وصدر أهلها، جاراً عليها سلاسل من العذابات والمآسي التي لا تنتهي.

هذه فيّ في الينابيع وقد شعرت ببذرة محمد تنمو في أحشائها تجيء إليه مستنجدة مستغيثة.

«قالت فجأة:

ـ استرني… يا محمد

ارتعب، لم يعد يشتهي شيئاً، سمكة الشعري المقلية بالزيت والمترامية فوق الأرز الأبيض المعذب، مصيدة لسجن العمر الكئيب، لهذا الحجر الذي سينطفئ فيه الأغنيات والكلمات. أتريد أن تصطاده بهذا الثمن البخس؟

صرخ فجأة:

ـ هيا، اذهبي من هنا.

ـ لا أستطيع. نطفتك تتكون داخلي.

ـ أأنت مجنونة؟ هل تتصورين أنني، أنا الرجل الحر، أحبس نفسي في هذه الخرابة لأصنع أطفالاً وأناغي زوجة وأشتري الأدام كل صباح… إلخ

ـ وأبي وأحجار الرجال التي ستنهال على جسمي، وعصا سالم الرفاعي التي ستحطم رأسي.

ـ اذهبي من هنا، وخذي أرزك وفضائحك ودموعك معك!! اتركيني…

كانت تتقطع دموعاً ويداً وثدياً. كل ينابيعها المحبوسة بأقفال الأمل ضخت فجأة كل الوجع والرعب وصارت المدينة والسماء كلها حصا. سمعت عن جارتها التي انتفخ بطنها حراماً وأحضروا عجوزاً شمطاء قتلت الطفل وأذابته في الحمام، ثم هربت العائلة كلها فيما وراء البحر. وأمينة صديقتها التي قتلوها ودفنوها… إلخ» (الينابيع ص92)

وهكذا ترى الفتاة قدرها بأم عينها، ذاك القدر الذي عليها أن تواجهه وحيدة مفردة، تخلى عنها شريكها في الحب، وتنصّل من الذنب لتلقى هي وحدها العقاب الذي كان عليهما كليهما أن يتشاركا فيه..

هاهو بطل الضباب الذي تتزوج أمه رجلاً آخر بعد أبيه يرى كم يمارس عليها هذا الزوج من ظلم وعسف إلى درجة يصرخ معها ذات مرة: «ذئب!! ذئب»: ويود لو يخنقه بيديه لكنه مجرد طفل وزوج الأم رجل كبير يظل يضطهد أمه ويعذبها إلى أن تقضي نحبها فيقول مخاطباً نفسه:

«كل وجهك، حطم الجدران والمزهريات، فلا فائدة وأمك تحمل على نعش بعد أن عذبها اللص حتى الموت وحوّل أولادها إلى خدم…» (الضباب، ص72). على هذا النحو يصور عبد الله خليفة هذا المخلوق الضعيف الذي هو عرضة دائماً لاضطهاد الرجل واستبداده، ظلمه وعسفه إلى درجة تستسلم معها لكل ممارسة يريد الرجل ممارستها عليها، بانتظار، ربما معجزة سماوية تنقذها لكنها أكثر الأحيان لا تجيئ.

4 ـ المرأة، رهينة للكبت والحرمان

يعلم عبد الله خليفة، هو الذي يعيش ظروف مجتمعة وشروط الحياة فيه بخيرها وشرها، أن الإنسان العربي يعاني أكثر ما يعاني من الكبت والحرمان، فالتقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية كلها تفرض عليه إطاراً معيناً للعيش يتعذر عليه الخروج خارجه، ليظل في معظم الحالات رهن الكبت والحرمان الذي يمسك بقبضته عنق الإنسان إلى درجة يكاد يخنقه فيها، ذلك ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، لكن لما سبق وذكرناه من ظروف مخففة لدى الرجل تكون وطأة الكبت والحرمان أخف عادة مما هي على المرأة، التي تعاني في أغلب الأحيان من حرمان شديد وكبت قاهر يكاد يدمر حياتها، بل هو نفسه ما يدفعها في أحيان كثيرة للانزلاق في منزلقات الخطيئة، وبالتالي للانحراف والضياع، فالمرأة التي يفرض عليها، خاصة في المجتمعات المغلقة شديدة المحافظة، أن تظل حبيسة المنزل، تنتظر العريس إن كانت في بيت أبيها، أو تنتظر دورها، إن كانت في بيت زوج متعدد الزوجات، تجد نفسها تتآكل من الداخل وفي جسدها حاجات لم تشبع وغرائز لم ترو… فلا تملك إلا أن تسعى لإروائها.. لنر عبد الله خليفة كيف يسلط الضوء على هذا الجانب من المرأة، كقضية ومشكلة، فها هي الفتاة التي كان يحبها جابر تركته وتزوجت رجلاً ثرياً متعدد الزوجات لكنها لا تجد معه ما يروي ظمأها القاتل ويعوضها كبتها وحرمانها الطويل فتعود خلسة إلى حبيبها السابق:

«سمع خطوات مضطربة عند الباب ثم دقات عصبية سريعة. فتح وإذا هي متدثرة بعباءتها تلتفت إلى الوراء خوفاً، ثم ترنحت بين يديه عصفورة مضطربة القلب مذعورة…» (أغنية الماء والنار، ص134)، وهي لكي تراه تلجأ إلى حيل وأساليب عجيبة وغريبة، إذ عليها أن تكتم وتخفي أو كانت الفضيحة وبالتالي العقاب الشديد الذي قد يكون الموت نفسه، إذ إنها تراه مصادفة في السوق وحينذاك:

«تطلعت في وجهه. ارتبكت وشعت بالابتسام. تركت البائع، اندفعت في الزحام. تبعها، تركت الدكاكين والسوق ودخلت الأزقة. كان أحدها خالياً، توقفت أرادت أن تتكلم، لكن الألفاظ تعثرت في شفتيها.

ـ كأن الفراق كان سنوات طويلة.

تتلفت ثم تطالع وجهه بارتياح. كأنها كانت تبحث عنه طويلاً. تريد أن تلقي برأسها على صدره لكنها تظل بعيدة، متوجسة من المارة والأصوات.

ـ لقد تعبت من هذا الرجل الفظ القاسي الذي لا يعرف سوى رغباته. لقد اشتقت إليك كما لم أشتق من قبل. يا ربي!! كيف تسرعت وأخطأت!!

ـ هل كان بريق الثروة رائعاً؟

ـ لا تحقد علي الآن. كنت طوال هذه المدة أذكرك وأتعذب…»(أغنية الماء والنار، ص93).

إنه الحرمان الذي يجعلها تذكره وتتعذب وهو الحرمان الذي يدفعها لأن تتبع الأساليب الملتوية لتلبية حاجاتها الجسدية، فتقترح عليه هي نفسها أن يستأجر غرفة كي يلتقيا معاً بل وتعطيه نقوداً.

«ـ أريد أن أقول لك كلاماً كثيراً. لماذا لا تستأجر غرفة هنا؟

قبل أن يفتح فمه أعطته رزمة من النقود.

ـ غداً سألقاك هنا وفي هذا الوقت لرؤية المكان» (أغنية الماء والنار، ص94).

وإذا كانت حبيبة جابر تهرب بعيداً عن بيت زوجها فإن حبيبة محمد في رواية الينابيع تأتي به إلى بيتها للعناية به وقد مرض وتقيم معه علاقة وهي تحت سقف بيت أبيها وذلك لشدة الدافع والرغبة التي صنعها الكبت والحرمان.

«يحتضن فيّ بقوة، وكان المطر الناعم يتغلغل في التراب منتشياً صارخاً ويرى أن جسده كله يشتعل، وهذه ليست رقصة في بحر والتفاف جسدين بين كتل الماء والأعشاب، بل استحمام في برد ونار، والغرفة تركت لـه، والليل، والأب ينام في وحدته، غافلته ابنته واندفعت للهوى والجمر…» (الينابيع، ص86).

كيف لا، والكبت والحرمان يصنعان ما هو أفظع من هذا وأشد هولاً، خاصة لدى المرأة التي تقاسي أشد أشكال الكبت والحرمان حتى تتشوه نفساً وجسداً كما تتشوه قدم الفتاة الصينية وقد وضعت في قالب يمنعها من كل نمو أو تطور.

5 ـ المرأة، كائناً هشاً سريع الثأثر

يتابع عبد الله خليفة في أعماله كلها رصد قضية المرأة باعتبارها كائناً هشاً ضعيفاً سريع التحول والتأثر، تنعكس ظروف الحياة الصعبة عليها مباشرة لتجعل منها الكائن الذي ينكسر ويعطب بسرعة كبيرة، كما يتأثر ويتغير بسرعة كبيرة أيضاً:

«الفتاة تطلعت إليه بخجل، بخجل شديد، وتوارت نظراتها وانكسرت وبدا أن دمعة ساخنة تحرق خدها… » (الضباب، ص17) وهل لهذا الكائن الهش حين يخجل أو يخاف أو يقلق سوى الدموع والبكاء؟

هاهي في أغنية الماء والنار تصف نفسها بنفسها وقد تأثرت وتحولت تحولاً كبيراً حتى غدت كائناً آخر:

«كانت عيناها قاسيتين، الوجه الجميل استحال إلى شكل مرعب. خاف، تراجع.

ـ أين ستذهب؟

ـ هل أحببت أحداً ما؟

ـ عشت في قسوة طويلة. حين اغتصبني الشيخ الثري وأنا صبية كرهت كل شيء كرهت الناس، كرهت أبي الذي كنت أحبه كثيراً. بدا لي عاجزاً ضعيفاً وكنت أتصور أنه عملاق يصل إلى السماء. لم أشعر بأي لذة. لم أفكر بعدها إلا أن أملك وأملك..» (أغنية الماء والنار، ص125 ـ 126). لقد تغيرت إلى درجة تحولت معها إلى وحش حقيقي ليس لديه مانع من أن يلتهم حتى لحم أخيه الإنسان… فتخطط لإيقاع راشد بحبائلها لكي ينفذ لها مأرباً بعيداً يلبي نهمها الشديد للتملك: ألا وهو حرق أعشاش الفقراء وبيوتهم حتى ولو التهمت النيران نصف ساكنيها، وهو ما تفلح فيه مورطة بذلك راشداً الذي يدفع فيما بعد الثمن غالياً.

وهاهي مي التي كانت تذوب حباً بمحمد وذهبت إلى منزلـه لكي تقنعه بأن يعمل لإنقاذها من براثن الشيخ العجوز الذي سيشتريها بماله، هاهي ليلة عرسها من هذا الشيخ العجوز، وقد تغيرت تماماً واندمجت في جو العرس اندماجاً تاماً..

«تتطلع مي من غرفة العرس إلى المدينة وهي تشتعل بفرحها، تتجمد ذائبة من النشوة ولأنها كائن هش سريع التأثر تبدو على أتم الاستعداد للغرق في ذلك العالم الآخر».

6 ـ المرأة، فريسة للخوف والقلق

من الطبيعي، والمرأة في مثل هذه الشروط الاجتماعية والإنسانية، أن تكون دائماً نهبة للقلق والخوف، وعبد الله خليفة يعرف هذا ويسجله بكثير من الإشفاق والرثاء. فالمرأة غالباً ما تعيش حياتها سلسلة متصلة من الخوف والقلق. إنه الخوف من مفاجآت الحياة، من المخفيات التي لا تعلم متى تظهر لها فتدمر حياتها أو حياة أطفالها وزوجها..

«كانت زهرة تحدق من وراء الخوص، في السفينة الكبيرة الوحيدة التي جرفت بعيداً عن ساحل قرية العين.. كانت النسوة يرفعن أيديهن ومناديلهن للبحارة المتوغلين في اليم… ولم تصدق أن زوجها سيغرق فجأة وإلى الأبد، كومضة، كفراشة. تبحث عن ملامحه في النهار والليل فلا تجده. إن حشد الأهل يطفئ آهاتها الساخنة ويملأ بماء العين قنواتها النابضة» (الينابيع، ص113).

أما حبيبة جابر التي تزوجت من الرجل الثري فتعيش أشد حالات العذاب والخوف والقلق في بيت زوجها، هي التي تجد نفسها محاصرة بالأعداء من كل جانب والتي يهددها الخطر في كل لحظة:

«لا تقل هذا. إنني أموت كل يوم. منذ أن جئت إلى بيته والمعارك لا تهدأ مع زوجته الأولى ومعه. ليس هذا بيتاً بل مستشفى. زوجته تغير مني وترغب ألا أحمل أبداً، تحرق البخور وتغرز المسامير في الخشب المحترق. وهو ينتظر كل يوم أن أكون قد حملت»

(أغنية الماء والنار، ص94).

إنه الخوف والقلق الذي يترصد المرأة في كل طور من أطوار حياتها وحالة من حالاتها فهي إن أحبت انقضت عليها وحوش الخوف والقلق، تنشب فيها مخالبها وأنيابها، خشية أن يكتشف أمرها فتفتضح…

«ينهض فجأة ويلقي العود. ترتعب الفتاة، يغلق الباب فتذكره بالفانوس الذي تركه مشتعلاً…» (الينابيع، ص49).

كذلك الأمر مع حبيبة جابر التي تجد نفسها مشطورة شطرين: أحدهما يجري وراء الحب الذي ضيعته وثانيهما يعمل كل ما في وسعه للحفاظ على الرجل الذي رضيت به زوجاً وذلك فقط لأنه قادر أن يؤمن لها مستوى حسناً من العيش.

«يا لهذا الحب!! كنا نجري في الظلام حين أكلت (الحوتة) القمر.

أتذكر؟ كنا نلتقي في القلق والخوف كأن حبنا قد دمغ ولعن بالمطاردة والظلام. وحتى هنا، في فسحة الوقت، أخاف أن يفتح الباب فجأة ويدخل زوجي» (أغنية الماء والنار، ص136).

بل هي تشعر بالمرارة والغصة وهي تعلم علم اليقين ما يهدد حبها لـه وعلاقتها به من مخاطر وأهوال.

«لقد تحملت كثيراً وجئت إليك، سرت في الأزقة متغطية عن العيون، ومشيت طويلاً حتى وصلت هنا… فتقابلني بهذا البرود!

الكلمات المرتجفة بالبكاء هزته. دهش لأن المرأة تحولت هذا التحول كله. أيكون مخطئاً في كل شيء؟ أيكون أبله بحيث لا يميز بين الجمود والتعب؟» (أغنية الماء والنار، ص127)

هذا التحمل الشديد. هذا السير في الأزقة، هذا المشي الطويل إنما يتم كله على نصال الخوف وأسنة القلق، فأي عابر قد يسبب لها مشكلة، وأي حدث طارئ قد يثير لها فضيحة، مع ذلك هي تغامر، تتحدى القلق والخوف لا لشيء إلا لأن دافع الحب أقوى بكثير من دافع الخوف وغريزة الحياة أقوى بكثير من غريزة الجمود والموت.

«في المرة الأخيرة قالت (أخاف من الحضور. أتتذكر ماذا حدث ليلة الخسوف؟ الجميع كانوا يلاحقوننا)

ـ لا تخافي سنتزوج قريباً.

ـ سنتزوج؟ كيف وأين؟

ـ هنا، ستعيشين معنا في البيت..

ـ بين إخوتك وأمك وأبيك، هذا خان وليس عش حب..» (أغنية الماء والنار، ص59).

إنه القلق والخوف الدائم من مصير أسود ينتظر المرأة، هذا الكائن الرقيق الذي لا يريد سوى حياة كريمة توفر لـه ما يحتاجه دون أن يعرض نفسه للإهانة والذل. إنها تخاف أيضاً أن تخسر حبيبها وهي تراه متعلقاً بفتاة أخرى فلا تملك إلا أن تقلق إلى حد الارتعاش.

«كانت فيّ ترتجف عند شجرة الرمان في الحوش. رأت المرأة الفاتنة عند محمد وأبصرته يعبدها فصارت عموداً من ملح يذوب…» (الينابيع، ص60).

بل إن المرأة حتى إن تزوجت يظل الخوف يساورها والقلق يسكن أعماقها، ماذا لو تزوج الزوج من جديد والشرع يسمح لـه باثنين وثلاث ورباع؟ ماذا إن لم تنجب لـه أولاداً وهو يريد العزوة والأولاد؟

«وتذكر أمه وهي تنتظر أباه في الحوش قلقة متسائلة عن تأخره، تهتز كما لو كانت تقرأ القرآن ثم تنظر من الباب إلى الدرب الفارغ فلا ترى صياداً تسأله عنه. سنوات كثيرة عاش بلا أطفال. ذهبت إلى (الخضر) وفلقت عدة بيضات على حجريه الصلدين وأعطت البيض الباقي لخادم المزار. غير أن الأطفال لم يزرعوا في بطنها. كانت ترتعش وتبكي في الليل وتقابل السماء المرصعة بالنجوم وهي تقول (سيتزوج غيري وينجب منها أطفالاً، أترضى بهذا يا رب؟)» (أغنية الماء والنار).

هذه هي حال المرأة، قدرها أن تظل دائماً فريسة للقلق والخوف، لم لا وهي الكائن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً بل عليه أن يكون تابعاً خاضعاً مصيره مرتبط بإصبع الرجل، السيد المهيمن الذي يملك كل شيء.

7 ـ المرأة، كائناً مغيّباً

عبد الله خليفة يعرف هذا جيداً، وهو يرى المرأة في مجتمعه في إحدى حالتين: إما رهينة جدران أربعة لا تخرج منها إلا بإذن ولا تدخل إلا بإذن وإما غائبة خلف حجب سوداء لا يراها أحد ولا تكاد هي أن ترى أحداً. لقد فرضت عليها العادات والتقاليد الاجتماعية أن تكون هكذا، وهي لا تستطيع اختراق تلك العادات والتقاليد بل ولا حتى مواجهتها، فتستسلم لمصيرها امرأة حرمت من أبسط حقوقها في الحرية والتعبير عن الذات، المساواة مع الرجل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. رغم ذلك ترضى المرأة بقدرها، هي التي لا تستطيع تغييره، فقديماً قالت عائشة التيمورية:

وما احتجابي عن عيب أتيت به

وإنما الصون من شأني وعاداتي

إذن هي ترضى بالاحتجاب لأن العادات والتقاليد هي التي تفرضه، وهي ترضخ لتلك العادات والتقاليد، فذلك أسلم وأقل وجع رأس. وعائشة التيمورية هي التي تقول أيضاً:

بيد العفاف أصون عز حجابي

وبعصمتي أسمو على أترابي…

رغم أن هذا الحجاب بكل ما لـه من عز ومنعة هو الذي يغيّبها عن الحياة ويبعدها عن المشاركة الاجتماعية ويحرمها في معظم الأحيان من حقها في العمل والتعلم. إنها الأسيرة التي ترضى بأسرها، فلا تشكو ولا تتذمر، بل كثيراً ما تكون أكثر تشبثاً بآسرتها: الأعراف وبقيودها: التقاليد، من الرجل نفسه، حريصة على أن تبقى المغيبة، راضية بغيابها ذاك.

عبد الله خليفة يرصد ذلك الغياب بنظر ثاقب ويحزن، يريد من المرأة أن تشق أكفانها وتخرج إلى الحياة، إذ غالباً ما يتكلم عن العباءة والحجاب، ونادراً ما يغيب صورة المرأة المعزولة المبعدة عن الحياة الاجتماعية الفاعلة عن أعماله. بل هو يرى ذلك الغياب والحجاب ماثلاً حتى في ليلة زفاف مي.

«وتسدل الحجاب الحريري على وجهها وتحكم طي العباءة على جسمها، وتسمع هذه الطبول تقترب وأقدام الحشد الرجالي تصعد السلم وتقلقل البيت وتبدأ الأنفاس الذكورية في التسلل إلى مخدعها الناعم وتتذكر وصية أمها المليئة بأقانيم الطاعة والصمت والعمل، وممانعة الزوج في ليلة الدخلة وعدم تركه يأخذها بسهولة، وعليها أن تلتف جيداً في عباءتها حتى ينتزعها انتزاعاً…»

(الينابيع، ص88)

ترى هل هناك تغييب أكثر وضوحاً من هذا التغييب؟ وهل هناك أسر أشد مرارة وشراشة من أسر التقاليد والأعراف هذا؟ فلا تستطيع المرأة معه أن تعيش حياتها كما ينبغي ولا تتمكن من التعبير عن ذاتها وممارسة حريتها كإنسان كامل الحقوق الإنسانية. إنها المأساة التي يسلط الضوء عليها عبد الله خليفة ببراعة وحذق، وكأنما يحث بذلك مجتمعه كله على أن ينهي هذه المأساة وأن يحل قضية المرأة ككل، مخلصاً إياها من كل ما يحول بينها وبين الحياة الحرة الكريمة، ويحررها من كل قيودها لتنطلق في فضاء الحياة صنواً للرجل تعمل معه يداً بيد وتبني الحياة والمستقبل معه جنباً إلى جنب دون تفرقة أو تمييز، بل بكل ما لها، كإنسان، من حق في الحرية والمساواة

ـــ عبد الكريم ناصيف

مجلة الأدب العربي الــعــــدد 421 السنة الخامسة و الثلاثون آيار2006

May 22, 2022

ماذا قال الناقد ذو الرأس الفارغ

” ان عبدالله خليفة عاش منعزلا ومات منعزلا ” كذا

لافروف

لافروف

May 20, 2022

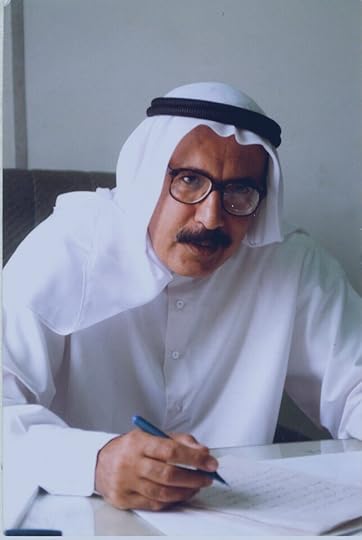

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : شكر وتقدير لمن ساهموا في طباعة الأعمال الكاملة

لذكرى مجيد مرهون 1

لذكرى مجيد مرهون 1تنزيللذكرى مجيد مرهون 2تنزيل

https://drive.google.com/file/d/1UJeWFsv5aNm9a6nb87mFivJAeIJR6slu/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1V2FotPwf2H_3oGyayT4kQ-v7anmYl-f3/view?usp=drivesdk

أحدهم يقول (في المدرسة أن عبدالله يلبس النظارة وفي نادي الولعة المقابل لبيت عبدالله . لم يكن عبدالله يطلق الضحكات مثلنا نحن الشباب بل كان منعزلا ) .

أحد زملاء الدراسة يقول أن عبدالله وانا لبسنا النظارة في معهد المعلمين . والسبعيني هو وغيرة من أبناء القضيبية بأن عبدالله كان من مؤسسين نادي الولعة وشترك في بناء النادي اسمنت وطابوق وقيلة … وليس كما صور أحدهم كأن عبدالله خليفة غريب في النادي . وكان ينشر القصص بأسماء مستعارة من سنة 1966. وهي نفس السنة التي ارتبط بها بجبهة التحرير الوطني – البحرين (هذا ما عناه بالسرية وليس بالفضيحة على قول القائل) وفي سنة 1968. من موقعه في القيادة الجماعية لجبهة التحرير ، كان من مسؤوليته خلايا تنظيم الجبهة لمنطقة الفاضل وراس رمان والعوضية والحورة والقضيبية . (مما يعني عاصمة البحرين) من هنا نفهم عدم انتسابه لأسرة الأدباء والكتاب في تلك السنة وليس قيل وقال . وبعد ذلك كان عبـــــــدالله يحرر المجلة الحائطية (الضياء) من الألف إلى الياء لنادي الولعة الذي هو عضوا فعال فيه وكم من أنشطة انتخابية في النادي ومنطقة القضيبية ليل نهار ونحن نروج للنائب محسن مرهون في منطقة سنية 100% وان يفوز بها وهو الذي من الطائفة الكريمة الأخرى ، والذي لم يثمر في عين النائب … وأخيرا لا إكراه في المحبة …..

شكر وتقدير لمن ساهموا في طباعة الأعمال الكاملة:

اولا الرفيق محمد علي الشيخ

الأستاذ المحامي يوسف الكوهجي

الأستاذ رضي السماك

الأستاذ محمد الصياد

الأستاذ جمال محمد الصفار

الأستاذ احمد النواخذة

الأستاذ علي كانو

الأستاذ سعود الموسى

الأستاذ فهد المضحكي

اسرة زين العابدين زينل

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : شكر وتقدير لمن ساهموا في طباعة المجلد الثالث من الأعمال الروائية

لذكرى مجيد مرهون 1

لذكرى مجيد مرهون 1تنزيللذكرى مجيد مرهون 2تنزيل

https://drive.google.com/file/d/1UJeWFsv5aNm9a6nb87mFivJAeIJR6slu/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1V2FotPwf2H_3oGyayT4kQ-v7anmYl-f3/view?usp=drivesdk

أحدهم يقول (في المدرسة أن عبدالله يلبس النظارة وفي نادي الولعة المقابل لبيت عبدالله . لم يكن عبدالله يطلق الضحكات مثلنا نحن الشباب بل كان منعزلا ) .

أحد زملاء الدراسة يقول أن عبدالله وانا لبسنا النظارة في معهد المعلمين . والسبعيني هو وغيرة من أبناء القضيبية بأن عبدالله كان من مؤسسين نادي الولعة وشترك في بناء النادي اسمنت وطابوق وقيلة … وليس كما صور أحدهم كأن عبدالله خليفة غريب في النادي . وكان ينشر القصص بأسماء مستعارة من سنة 1966. وهي نفس السنة التي ارتبط بها بجبهة التحرير الوطني – البحرين (هذا ما عناه بالسرية وليس بالفضيحة على قول القائل) وفي سنة 1968. من موقعه في القيادة الجماعية لجبهة التحرير ، كان من مسؤوليته خلايا تنظيم الجبهة لمنطقة الفاضل وراس رمان والعوضية والحورة والقضيبية . (مما يعني عاصمة البحرين) من هنا نفهم عدم انتسابه لأسرة الأدباء والكتاب في تلك السنة وليس قيل وقال . وبعد ذلك كان عبـــــــدالله يحرر المجلة الحائطية (الضياء) من الألف إلى الياء لنادي الولعة الذي هو عضوا فعال فيه وكم من أنشطة انتخابية في النادي ومنطقة القضيبية ليل نهار ونحن نروج للنائب محسن مرهون في منطقة سنية 100% وان يفوز بها وهو الذي من الطائفة الكريمة الأخرى ، والذي لم يثمر في عين النائب … وأخيرا لا إكراه في المحبة …..

شكر وتقدير لمن ساهموا في طباعة المجلد الثالث من الأعمال الروائية :

اولا الرفيق محمد علي الشيخ

الأستاذ المحامي يوسف الكوهجي

الأستاذ رضي السماك

الأستاذ محمد الصياد

الأستاذ محمد الصفار

الأستاذ احمد النواخذة

الأستاذ علي كانو

الأستاذ سعود الموسى

الأستاذ فهد المضحكي

اسرة زين العابدين زينل

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : ساهموا في طباعة هذا الكتاب

لذكرى مجيد مرهون 1

لذكرى مجيد مرهون 1تنزيللذكرى مجيد مرهون 2تنزيل

https://drive.google.com/file/d/1UJeWFsv5aNm9a6nb87mFivJAeIJR6slu/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1V2FotPwf2H_3oGyayT4kQ-v7anmYl-f3/view?usp=drivesdk

أحدهم يقول (في المدرسة أن عبدالله يلبس النظارة وفي نادي الولعة المقابل لبيت عبدالله . لم يكن عبدالله يطلق الضحكات مثلنا نحن الشباب بل كان منعزلا ) .

أحد زملاء الدراسة يقول أن عبدالله وانا لبسنا النظارة في معهد المعلمين . والسبعيني هو وغيرة من أبناء القضيبية بأن عبدالله كان من مؤسسين نادي الولعة وشترك في بناء النادي اسمنت وطابوق وقيلة … وليس كما صور أحدهم كأن عبدالله خليفة غريب في النادي وشاذ . وكان ينشر القصص بأسماء مستعارة من سنة 1966. وهي نفس السنة التي ارتبط بها بجبهة التحرير الوطني – البحرين (هذا ما عناه بالسرية وليس بالفضيحة على قول القائل) وفي سنة 1968. من موقعه في القيادة الجماعية لجبهة التحرير ، كان من مسؤوليته خلايا تنظيم الجبهة لمنطقة الفاضل وراس رمان والعوضية والحورة والقضيبية . (مما يعني عاصمة البحرين) من هنا نفهم عدم انتسابه لأسرة الأدباء والكتاب في تلك السنة وليس قيل وقال . وبعد ذلك كان عبـــــــدالله يحرر المجلة الحائطية (الضياء) من الألف إلى الياء لنادي الولعة الذي هو عضوا فعال فيه وكم من أنشطة انتخابية في النادي ومنطقة القضيبية ليل نهار ونحن نروج للنائب محسن مرهون في منطقة سنية 100% وان يفوز بها وهو الذي من الطائفة الكريمة الأخرى ، والذي لم يثمر في عين النائب … وأخيرا لا إكراه في المحبة …..

شكر وتقدير لمن ساهموا في طباعة المجلد الثالث من الأعمال الروائية :

اولا الرفيق محمد علي الشيخ

الأستاذ المحامي يوسف الكوهجي

الأستاذ رضي السماك

الأستاذ محمد الصياد

الأستاذ محمد الصفار

الأستاذ احمد النواخذة

الأستاذ علي كانو

الأستاذ سعود الموسى

الأستاذ فهد المضحكي

اسرة زين العابدين زينل

May 17, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : بوخارين ومصيرُ روسيا

لقراءة التجارب الديمقراطية العربية في ضوء جديدٍ نحتاج إلى رؤية الشموليات في الشرق وعلى أي أسس فكرية تكونت وما هي مصائرها، وكيف نميزُ بين شعيرات خطوطها، والتجربة الروسية هي لاتزالُ مؤثرةً وتسبب الكثير من المشكلات لنمو الديمقراطية في الشرق خاصة.

بوخارين من المفكرين والقادة الروس الذين وقعوا ضحية مثل تلك الشمولية عبر أفكاره وممارسته.

يقول ستالين (كلما تعمقَ البناءُ الاشتراكي زادَ الصراعُ الطبقي!).

كانت هذه الفكرةُ هي المسوغةُ لأعمالِ القمع الرهيبة والتصفيات التي شنها على الرفاق المساندين له أو المختلفين معه من القيادات. وهي فكرةٌ صحيحة، لكن حين نرى أن الصراعات تجري في نظامِ رأسماليةِ الدولة.

قامت أفكارُ هذه الجماعات على فكرة الاشتراكية الممكنة المُفّسرة عبر شبابية ماركس في الأربعينيات، التي رَوجتْ للمغامرة، حيث يغدو بناء الاشتراكية ممكناً في مجتمع رأسمالي متخلف كالمجتمع الألماني، هذه الفقرات التي سُحبت من المرحلة الشبابية ودخلت في مرحلة (نضج) المجموعات الروسية الاشتراكية البلشفية.

كان بوخارين (1888-1938) من الذين تصوروا بناء الاشتراكية في روسيا، وهو من المجموعات التي اعتبرت ان التأميمات وبناء جهاز دولة يمتلك المصانع والبنوك هي الاشتراكية.

إن بناءَ جهازِ دولةٍ بأي شكل في مجتمع شرقي متخلف، يمكن أن يكون أي شيء حسب إرادات الصانعين له، لكن تغيير البنية الاجتماعية شيء آخر.

البنية الاجتماعية هي ليست فقط الأملاك العامة والخاصة بل هي العلاقات الاجتماعية، بكل ما فيها من علاقات بين الأجناس والطبقات والفئات والأفكار والقوميات والأديان.

وحين يتم امتلاك المزارع والمصانع فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى الاشتراكية.

تصبح الدولةُ مالكةً لرأس المال، حسب المرحلة التي يمر بها المجتمع. في العبوديةِ الشرقية قبل آلاف السنين ملكتْ الدولةُ المزارعَ والكثير من الثروة، وفي الإقطاع ملكت الدولُ العربيةُ الإسلامية الأراضي الصوافي وأمّم القرامطة حتى مطاحن الحبوب للناس، لكن الملكيات العامة هذه نُخرتْ من قبل الموظفين والحكام واللصوص وصارت عملياً مفرّغةً من كونها ملكيات عامة.

الروسُ لم تكن لهم تجربة تاريخية طويلة، لقد ظهروا عملياً على مسرح التاريخ في القرن الثامن عشر، وتوجهت الدولةُ القيصريةُ الواسعةُ نحو الممالك المسيحية والإسلامية وضمتها، فشكلتْ توسعاً هائلاً، وغدا هذا تحدياً هائلاً في تاريخها.

ولهذا فغيابُ التجربةِ التاريخية الطويلة والاقتراب من أوروبا ومحاولة إيجاد القفزات للوصول لمستوى أوروبا، عبر تغيير العاصمة من موسكو لبطرسبرج، والاتجاه للفرنسة والألمنة، لم يغير شيئاً أساسياً، فالتخلف كان عميقاً، والعبودية لم يُقلل منها سوى في ستينيات القرن التاسع عشر.

هذا كله جعل من القيصر ومن جهاز الدولة الضامنين الرئيسيين لتماسك المجتمع وتطوره، لكن نحو الحداثة الرأسمالية!

ومن هنا نجد هذه المادة الروسية الاشتراكية الهشة في فهم التاريخ، عبر كثرة النقل من المصادر الغربية، والمحاولة الأولى في نقل التجربة بشكل آلي، فهناك الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في بلدان فرنسا وألمانيا وإنجلترا ويمكن نقل تجربتها.

ضخامة السكان الأميين وقلة المتعلمين وغياب المنظمات والأجهزة الديمقراطية جعلت من النخب الصغيرة مؤثرة بشكل كبير، وكان هذا يبدو كبيراً في الأزمات.

من هنا نجدُ كتبَ بوخارين النادرة المترجمة عربياً هي نقل من المصادر الغربية، خاصة من رأس المال حين ينقله مكثفاً بالتعاون مع(بريوبراجنسكي) وهو كتاب: ألف، باء الشيوعية، وهو نقلٌ لمستوى رأس المال الغربي في بُنية مجردة، أي في بُنية رأسمالية مكتملة، وليس في البُنية الروسية الإقطاعية.

يغدو التفكيرُ هنا نقلاً، وكان لينين أكثر منه مقاربة لظروف روسيا وكشف التطور الرأسمالي فيها، من حيث تحديد حجمه في البنية الاقطاعية المسيطرة وذلك في كتاب (تطور الرأسمالية في روسيا).

إن انتقالَ روسيا للرأسمالية هو مشكلة ليست روسية فقط بل عالمية، فهذا الكيانُ الكبيرُ الذي أقتحمَ العالمَ بقوى عسكرية هائلة فجأةً وضمَّ أراضي دياناتٍ وممالك، يعجز عن التطور الديمقراطي على غرار انجلترا وفرنسا، لأن مثل هذا التطور يفتتُ هذه الكيانات التي ضُمت بالقوة العسكرية المشددة.

وفيما كانت دول الغرب الصغيرة تغزو العالم بأشكال تحديثية كانت روسيا تشكلُ مستعمراتها بطرقِ غزو على غرار الفتوح القديمة وتنافس الإمبراطورية العثمانية في توسعها وتتصادم معها.

فكانت النهضة الجديدة المقترحة لابد أن تحافظ على الإمبراطورية، من خلال مضمون جديد. والمضمون الجديد من خلال الرأسمالية والديمقراطية مستحيل.

والنخبة الاشتراكية البلشفية المنفصلة عن الديمقراطية كانت تنفصلُ عن الواقع الحقيقي، وتكوّن عالماً افتراضياً متخيلاً، هو اشتراكية روسية في مجتمع شديد التخلف.

مصطلحاتُ الاشتراكيةِ ودكتاتورية البروليتاريا وإيجاد الصناعة المؤممة وإزالة البرجوازية ومنع تكونها ثانية وجذب البرجوازية الصغيرة للاشتراكية وإقناعها بذلك، هي بعض المصطلحات والشعارات التي يرددها بوخارين بحماس شديد، فيما كان النظام على العكس بحاجة إلى البرجوازية لترسيخ الجدل الاجتماعي والنمو المتدرج العقلاني.

وقد تحققتْ مصطلحاته فعلاً لكن ستالين يقول إن الاشتراكية هذه زاد فيها الصراع الطبقي كلما تطورت، فلماذا؟

الروس مثل بقية الشرقيين في تصوراتهم بنقل الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية أو حتى نماذج الأديان حيث يتم تصور ذلك بالشحن كما تُشحن الثلاجات والسيارات من مناطق الاستيراد.

لكنهم في واقع التاريخ الحقيقي يُركِبون قراراتهم السياسية الاقتصاديةَ على بُنى قديمة هي البنية التقليدية التي لم تتغير.

إن الأشكال (الاشتراكية) من قراراتِ تأميماتِ المصانع والبنوك وإيجاد الزراعة التعاونية في الثلاثينيات في روسيا، هي تكوين مؤسسات عامة مملوكة للدولة، التي تغدو فجأة أكبر مالك للسلع ووسائل الإنتاج، تصبحُ هي الرأسمالي العام الأوحد، وبدلاً من عدة رأسماليين متنافسين يظهر رأسمالي واحد يلغي الآخرين. ثم هي التي تخرجُ من ثقوبها الرأسماليين الحكوميين فيما بعد.

الناس هنا لا يمتلكون رأسَ المال، وهم يعملون ويفكرون كأعضاء المجتمع القديم، الذي يكرسُ قوميته ويعلي دينه ويوظف أقرباءه، ويهتم بقبيلته، ويصعد منطقته، ويكرس مصلحته.

إن القوى المالكة لمختلف المواهب التي ارتفعت قديماً هي التي تصعد لجهاز الدولة أما القوى العاملة الأمية الفقيرة فلا تسيطر على شيء، وتصير الايديولوجيا الاشتراكيةُ افتراضيةً هنا، وتتجسد في كفاح عمال ومثقفين للحفاظ على الملكية العامة وتوزيع فوائضها، وتتكرس في نشر التعاون ومكافحة الفساد، لكن بنية الدولة القيصرية لم تلغ. الدولة الهائلة ازدادت تضخماً وغدتْ هي كل شيء، أجهزتها تتسع، وتضم المصانع والمزارع والبنوك والشرطة والجيش. وليس ثمة برلمان تعددي وأحزاب وجرائد حرة، كل شيء توجه ليكون حكومياً، وراحت الصراعات في المكتب السياسي للحزب تغدو هي الصراعات الشخصية الخطرة الوحيدة التي تجري وتصعد قيصراً وحيداً، بحكم مآل الدولة وسيرورتها فيغدو هو الرأسمالي الكلي. ولا يهم هنا زهده أو غناه، لأنه رمز للدولة التي تنمو في العمق والخفاء.

يوجه بخارين المسئول ورئيس تحرير أكبر جريدة من(1923 حتى 1929) الأنظار لتحقيق القيم الاشتراكية بشكلٍ مجرد، مثل الاشتراكية المجردة التي أسسها على الورق، ولم ينقد تنامي الديكتاتورية وغياب الحريات، فكانت هذه كرة الثلج التي تكبر.

الاشتراكية التي تجعل الأملاك عامة حقيقية للناس، لا تحدث بل يغدو هناك وكيل كلي عليها، وهو الذي يقررُ أشكال نموها، وبالتالي فإن الفوائض تتوجه لتغيير البناء الاقتصادي المعرفي المتخلف لكن بأشكال توزيع مختلفة، فتصعد فئاتُ البرجوازية الصغيرة وتتنامى مكاناتها بعسر، لكن الطبقة العاملة أكثر عسراً وفقراً وتبقى في ظروفها.

ما يجمد أوضاع الطبقتين المالكة والمنتجة هو جهاز الدولة الهائل فوقهما، الذي يحدث التطور الاقتصادي النهضوي الواسع، وينمي البيروقراطية وهي شكل البرجوازية التي سوف تظهر، ويجمد أحوال العمال الذين أقيمت بهم التضحيات والإنشاءات.

كان للثورة الروسية احتمال مهم كان يمكن أن يكون إنقاذياً، هو تشكيل رأسمالية دولة وطنية ديمقراطية، تضملا مختلف الطبقات، وبقيادة الأحزاب الاشتراكية، ليحدث النمو النهضوي التدريجي والصراع السلمي داخل السلطة، وتتحكم في حصص القيادة والتمثيل البرلماناتُ المنتخبة، لكن هذا الاختيار لم يظهر للتنافر الشديد بين الأحزاب ووجود فترة طويلة كلية من الاستبداد، فخرج الروس من استبداد متخلف إلى استبداد نهوضي كثير التكاليف والأثمان الفادحة، ثم عادوا إلى نقطة البداية وكأنهم يعيشون سنة 1917 نفسها مع مجتمع أكثر تطوراً ودولة استبدادية كبيرة.

بوخارين مفكر الحزب لم يستطع أن يرى أهمية الديمقراطية، لكونه عاش في فضاء اشتراكي متخيّل حزباً ثم نظاماً، وقد واجه العديد من الذين سوف يعدمهم ستالين فكرة الانقلاب في تلك السنة، مطالبين بتطوير فكرة الديمقراطية المشتركة بين مختلف الأحزاب الحديثة، لكن الأغلبية رفضت ذلك وأصرتْ على الانقلاب. ثم حين كبرت سلطة الانقلاب والدولة الشمولية راحت تبلع جميع القادة المؤيدين أصحاب الفكرة ومعارضيها، لأن الدكتاتور لم يقبل برؤى متعددة حتى داخل النظام.

رأسمالية الدولة تغدو مشكلة كبيرة مع تطورها، فتناقضاتها تزداد ولا تعرف كيفية الخروج منها، ولهذا فإن الصراع الطبقي يتزايد كما قال ستالين، لكن للخروج من مأزق رأسمالية الدولة حيث رأس المال تجمع في جهة واحدة بأدوات فوقية قوية بينما الشعب يغوص في الفقر. وتحدث الانفراجات النسبية حين يتم التخفيف من قبضة الدولة، لكن الخروج الكلي يتم في غالب الأحيان بفوضى أو حرب أهلية ونادراً ما تحدث الاصلاحات التحولية الديمقراطية المُنقذة لجميع الطبقات من الكارثة كما رأينا في العديد من التجارب العربية.

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : من الثورة إلى الفضيحة

مريعٌ أن يقف إنسانٌ مناضلٌ أمام الملأ ويدمر نفسه عبر قوة خارجية مسيطرة عليه، لا تريد سوى أن تذله!

الأساليب الفاشية في إحتقار الإنسان والمسح به أرضاً وتعفير هامته الشامخة بالوحل، هي أفظع ما يمكن أن يهدمَ روحَ الإنسان العظيمة ويلقي كل مـُـثــُل النظام في مزبلة التاريخ، هو وكل ما يمثله.

لا يمكن أن نغفرَ للأنظمةِ التي أذلتْ الإنسانَ الشامخ، ورمزَهَ المثقفَ المناضل، صاحبَ المبادئ والتضحيات الجسام، الكائنَ زهرة الشعب، أن يُحطم ويُداس.

كانت محاكمات النظام الهتلري للمثقفين بداية الحرائق البشرية.

حين صرخ جورجي ديمتروف أمام المحكمة التي اتهمتهُ بحرقِ الرايخستاج إنني لست مشعلاً للحرائق، إنني مناضل! وقامت الهتلرية بعدها بإشعال الكون!

لم تستطعْ قوى التعذيب أن تجعله يعترف بأنه منفذ مؤامرة تصنع حريقاً وكيف للمناضل أن يكون مخرباً؟، وتحولت كلماته الشجاعة إلى خطة نضالية لتوحيد القوى الشعبية على مختلف توجهاتها للتصدي للنظام الهتلري عدو البشرية!

وكذلك فعل بوخارين وهو يواجه ورفاقه قادة الحزب الشيوعي السوفيتي دكتاتورية ستالين الدموية ومؤامراته لذبح الإنسانية والعقلانية في الحزب الشيوعي السوفيتي الذي كان قائد هذه الإنسانية التقدمية!، وصرخ في قضاته الشرطة (لن تستطيعوا هزيمتي وهزيمة الحزب).

وقامت إدارة ماكارثي الأمريكية في أوائل الخمسينيات بمحاكمة المثقفين التقدميين لأنهم يعارضون الحروب والأحلاف وينشرون الأدب المناضل وسجنتهم وطردتهم من وظائفهم في دولة الحريات!

تمتلك الأجهزة المتعالية كل صلفها وغطرستها عبر أدوات التعذيب الحقيرة ضد جسد منعزل متوحد وحيد، لكي تسحقه بالألم وبالكهرباء والتغطيس في المياه الحارة وإدخال الزجاجات في جسمه وتعريض عائلته للخطر، وتستطيع أن تصل إلى إرادته الداخلية وتهزمها، وتدمرُ روحه، لكن القضية لا تنتهي، وتطور الحرية لا يتوقف، والبلد ليس صوتاً واحداً أو جماعة كبيرة، البلد أكبر من فرد وحزب وجماعة! كذلك فإن إهانة الإنسان هو أمضى سلاح لزوالها!

وحين تفعل أية أجهزة ذلك تخرج عن الثورة، وتدخل مزبلة الثورة المضادة، مستنقعَ بناتِ آوى، ووكرِ الذئاب، وينفصلُ المعذبـون والمحاكـمون عن تاريخ الإنسانية، ويخرجون من القيم الدينية والإنسانية ويتحدون مع تاريخ الشياطين والأفاعي.

وكلُ كتـَابِ القيمِ العظيمةِ التي تفعلـُها الثوراتُ وتـُضاف للرصيد البشري من المنجزاتِ والأخلاقِ الرفيعةِ والتضحيات، يُغلق، ويبدأ كتابٌ وضيعٌ، كتابُ المعذبين وأعداء الشعب، وينفتحُ تاريخُ اللصوصِ والمجرمين على مصاريعه الدموية.

هنا ينتكسُ الإنسانُ الشعبي عمود النظام الثوري وتسقط روحهُ في الوحل، ولن يجرؤ على الخروج لتأييد هذا النظام، سيتركهُ لأي ضابط عسكري حقير يركبُ دبابة ويستولي عليه فقد سقط الشعبُ مشكلُ الثورة.

يتركهُ لأي مغامر لأنه فقد القيم العليا، قيم إعلاء الإنسان واعتبار كرامته هي ذروة النضال، لأنه كان يقدم أولادَهُ قرابين ليس من أجل محاكم التفتيش بل من أجل الوطن، ومن أجل الثورة، ومن أجل التغيير ومن الدفاع عن الحدود.

حين يرى الإنسانُ قائدَهُ وقد قـُدم مسحوقاً محطماً معترفاً بجرائم لم يرتكبها، وهي جرائم شريفة، عظيمة، تـُصنع من أجل الوطن والتقدم، لا من أجل هذا الرجل أو ذاك، من أجل حرية إيران وحداثتها وتقدمها، حين يرى ذلك ينهار، فينفتح البابُ للمغامرين العسكريين، وقادة الأجهزة الخفية، خفافيش الدم، لكي يشربوا ما يشاؤون من دماء، وينطلقوا بحروب القتل والمجد الفارغ وإفناء البشر.

هنا يظهرُ الشمرُ بن ذي الجوشن والحجاجُ بن يوسف الثقفي ونابليون وهتلر وستالين فحين تبدأ السواطيرُ في قطعِ أعناق المناضلين تنفتح بواباتُ الجزارين، وتـُداس القيمُ والأخلاق أرفعُ ما كرستهُ الأديانُ والأفكار، ولا يُعد لدم الإنسان وشرفه وعائلته أدنى مكانة.

وإذلال الرموز الذين حملهم هذا الإنسان نفسه لسدة الحكم، هو دولاب لا يتوقف، وآلة جهنمية سوف تطحن كثيرين بمن فيهم المحاكمين والقادة، إن لم ترتفع الأصوات البشرية في كل مكان لمنع ذلك، لمنع سلخ جسد إيران حية تنزفُ أمام المسرح العالمي، منهوشة في كلِ جزءٍ من جسمِها ومدمرة في كل خلية من روحها العظيمة، إن لم تدوِ صرخة ديمتروف البلغاري الشجاع في مواجهة الجلادين وتضع حداً لدركولا برلين لكي لا يصير كونياً ويحرق العالم.

لقد قدم الوطاويطُ عظاماً سياسية هشة، لكي يكسبوا البطولة الجبانة، ويشربوا دماءها أمام عدسات التلفزيون الميتة بكلِ تشفٍ وغرور، ورغم ذلك ذهب ضحايا في الأقبية السرية ماتوا تحت التعذيب، بل قلْ إنهم صمدوا تحت السحق الروحي، وليس كل إنسان قادر على ذلك، وهذه هي سمة الشهداء، لا سمة السياسيين العائشين على المناورات الحزبية والنضال الصالوني.

ومن حق كل إنسان أن يعترف وحتى أن يُهزم محافظاً على حياته وأوضاع أهله، فهذه هي طاقة تحمله، ولكن سوف تسقط روحه القتالية ولا شك في القعر إلى الأبد، ليتحطم على نحو مريع نفسي، وهنا ندرك ماذا تعني الشهادة وشهادة الإمام الحسين خاصة في مثل هذا الظرف، فليس كل من هتف صدق، هنا نعرف ماذا تعني هزيمة الروح وسحقها، ليظهر (البطل) ذليلاً يسعى فقط من أجل البقاء والعيش، يفقد كرامته الكفاحية بؤرة بشريته، وينضم للمُدمرين. ويفتح جهنمَ الانتقام والثأر التي تبلعُ في أحشائها الثورة والثوار.

لكن بالمقابل يفقد الجاني، السوط المسرور بسوائل الدم التي ينتفخُ بها من ظهور المناضلين، والمنتشي بدموعِ الأمهاتِ والزوجات والأرامل! ويصيرُ مجردَ حثالةٍ تاريخية، وجيفة سياسية!

على الأنظمة العربية والإسلامية أن تخرج من هذا التاريخ الفظيع إذا أرادت أن تنظمَ لركبِ الإنسانية، تاريخ الوحشية والتعذيب والجلادين، والاعترافات المزورة وشهادات الزور والإفادات الملفقة المكتوبة بالحبر الدموي البشري، وأن تنظف مخازنها المليئة الرثة من كل هذه الأشباح والوطاويط العائشة على الدم والعظام وتحرقُ على الملأ جبالَ الاعترافات والإفادات والتزوير.

استطاع نظامٌ عربي واحد فقط هو المغرب أن يخرجَ من هذا التاريخ الملوث، تاريخ التعذيب والضحايا وورق الاعترافات المُذلة، وأن يحترمَ آدمية الإنسان، ويلقي بملفات التعذيب وتزوير الإفادات في المحيط الأطلسي، فمتى تفعل ذلك بقية الأنظمة (العربية الإسلامية)؟

May 12, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : شين وقوي عين

بتاريخ 2/4/2022 ، قامت اتصالات زين (شين وقوية عين) بالحيلولة دون الاتصال بموقع عبـــــــدالله خلــــــــيفة عن طريق الكمبيوتر أو اللابتوب . ويتم الاتصال حاليا بالموقع عن طريق الموبايل، وبذلك تقلصت الإنتاجية …. ومع هذا يطالبون بدفع المال مقابل القطع ……

على العموم سيغلق (ويلغى) الموقع لعدم وجود متابعين وقراء ….

ساهموا بطباعة هذا الكتاب ؛ إضاءة لذاكرة البحرين

على الاميل أدناه

isa_albuflasa@yahoo.com

[image error]شكرا لكل من مر من هنا !

مدير الموقع