عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 67

March 24, 2022

ساهموا في طباعة هذا الكتاب

ساهموا في طباعة هذا الكتاب

مَملَكة البَحرَين Kingdom of Bahrain ويسترن يونيون Western Union

ISA ALI KHALIFA ALI ALBUFLASA

33306905

March 9, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : السرد البحريني وتباين الأجيال

أبتلى الخليج بالمتعلمين المتعالمين المجعجعين بالثرثرة اللغوية، ولم يرزقه الواقع الصحراوي بناقد من طراز طه حسين أو سلامة موسى حيث تظهر حركة خلاقة من إبداعاته ومؤلفاته، حيث يحفر في مؤلفات بلده وأمته ويكسر رؤوسها المتحجرة ويخلق روافد من الأشعة، بل لا يوجد سوى كتبة سطحيين متذاكين بترديد المعلبات الغربية، فيكتب أحدهم في شبابه بضعة مقالات يروح في منولوج يستمر طوال العمر حتى يصاب بزهايمر فكري فيتصور ريادته الفكرية للمنطقة ويحصل على بضعة أقلام تقدم له الجوائز المزورة.

آخر يعرض كتباً بشكل (نقدي) هو ترديد ما في هذه الكتب وتمطيط عباراتها فلا يقوم بتحليل ولا حفر، أو هو يطلب من الكتاب في مجالات الرواية أجوبةً ثم يكونُ الكتابُ كله هو هذه الأجوبة ومع ذلك يضع اسمه عليه!

أو يُزور تجربةً روائية نسائية مفككة ضعيفة ويجعلها في قمة العطاء في حين أن الكاتبة بحاجة إلى من يأخذ بيدها في فهم الرواية وذلك كله من أجل سفرة أو هدية!

وحين تكون الكتابة النقدية ليست عن أدب الخيام والمدن الخليجية وعن كافة الشقيات في عالم الأنوثة بل عن صراع الأنوثة والذكورة في تجريدات الثقافة الغربية تكون البطالة العقلية الفظة في حين تتواجد مئات الروايات والقصص الخليجية بانتظار القراءات الأولية فقط ورؤية البشر الحقيقيين.

حين تكون الكتابة النقدية حقداً شخصياً وتزكية للأصدقاء الشعراء والقصاصين وسحق الآخرين خصومهم غير الأصدقاء، لا يستطيع الناقد أن يشكل حركة فكرية خصبة بل يصبح كتلة من العقد والأحقاد والأمراض، لا عروضا نقدية حقيقية فيها ولا قدرة على تحليل الواقع ومواجهة الأبنية الاجتماعية.

ومن هنا يمرض حين يرى نقداً حقيقياً وتحليلات لا تستهدف التسلق لوزارة أو تحصل على عقود عمل وطباعات مجانية أو حضور مؤتمر ومهرجان.

إنه يحتفظ برأسه الإيديولوجية الضخمة رافضاً الدخول في الواقع الجاف.

لكنه في كبريائه الجريح يقدم كشفاً بالنقاد (الحقيقيين) الذين هم على شاكلته لا يكشفون ولا ينقدون فهو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم كشفاً تاريخياً بذلك.

ابتلاء الخليج بالرؤوس الفارغة المثرثرة بالنقد رغم كثرة المجلات الفاخرة التي جعلتها حصالات نقدية لها وهو الفارق بين من يبني نهضة ومن يعيش على التسول الحضاري.

هل رآهم أحد يحللون روايةً محلية ويتغلغلون في فهم المجتمع وصراعاته؟

هل حللوا قصة قصيرة بحرينية واحدة، واحدة فقط؟

حين يحللون بغرض الكسب فيتم تزييف القصة وتغيير بناها خدمة لأغراض ذاتية.

ليس ثمة قامة كطه حسين، لماذا؟

لأن طه حسين واجه واقعه بكل قوة ومطالعة وحلله بأدواته غير خائف أو منزو وخلق دوائر كبيرة من النقد والفكر والصحافة الحرة. ومن هنا توسع في نقد الأنواع الأدبية والفكرية والسياسية، لكن صاحب الكتابة الضحلة الممتلئ عظمة بشخصه يتصور بضعة مقالات هرماً من الثقافة وأعجوبة!

إنها أرض المجدبين لا تستطيع أن تصنع نقداً لأن النقد هو مفجر الفكر ومؤسس الحضارة.

أرضٌ بلا نقاد سفن بلا ربابنة.

كان ينبغي للنقاد أن لا يخافوا من أعمالِ الروائي، ولكن التصادم بين مساراتِ الطبقاتِ الشعبية والوسطى يتمظهرُ في الرواية والفكر.

فالروائي ابنُ الحارات والثورات حاملُ زخمِ الحراكِ الشعبي لعقودٍ يجسدُهُ في شخوصٍ عاصفةٍ تقتحم الشواطئ وضفافَ المدن، ولكن النقد الذي نشأ في الجامعات غير العلمية ومكاتب المجلات والصحف الحكومية ليس من شأنه قراءة نضالات الطبقات العاملة ولا حتى تحولات الفئات الوسطى نحو التغيير، ولكن الكتابة الروائية مثل بحر الناس تشكلُّ مداً عصياً على الجَزر.

يقوم النقادُ المحنطون في يباسٍ نظري أغلبهُ مستورد بالاهتمام بظاهراتٍ ثانوية، وأعمال هامشية لا تثيرُ جدلاً صراعياً ديمقراطياً في المجتمع، ويُنزلون عليها فلسفاتٍ هي إسقاطاتٌ وليست اكتشافاتٌ وتحليلات لما تمورُ به المجتمعاتُ من عصفٍ اجتماعي هو أغلبه رجوعٌ للوراء وتدهور للحداثةِ والعقلانيةِ وتراكم للمشكلات المالية والعجز والبذخ من جهة والفقر المتسع من جهةٍ أخرى.

من أين يُحضرُ النقادُ هذه الأعمالَ الهامشية ويُشغلون بها ثللاً صغيرة؟ فلا أحد يدري، لكن الروايات الكبرى تفرضُ نفسها، والروائي المطارد سابقاً، والروائي المنفي في بلده لاحقاً، يفرضُ أعمالَه التي يقرأها الناس، فتتهاوى أسوارُ النقد المحاصِر.

لكن الروائي يخطفه المقعد الوثير، والراتب الحكومي الكبير، وتلك الاطلالات الشعريةُ والعواصف الاجتماعية الرومانسية والشخصيات الثورية النادرة تختفي، وعلى النقاد المذعورين من النضال أن يغمدوا أنصالَهم في جسدِ الروائي البيروقراطي وأعماله، ساحبين منها ذلك الألقَ الوطني النضالي الكبير.

ولهذا فإن الوطن الحقيقي لا الروائي هو الذي يمشي على سكةِ الحرب الأهلية، فلم يقبل البلدُ بصراعٍ ديمقراطي في الرواية فظهر الصراعُ الدموي على الأرض وتكاثرتْ شخصياتُ الحطام في الخرائب والمنافي.

هو مثل المفكر الذي لم يعد يفكر فيما يَشغلُ الناس، ومهمته أن يبتكرَ لهم قضايا ماتت منذ زمن بعيد، والصراعات الاقتصادية الاجتماعية الطاحنة في الواقع ليست في بؤرة إهتمامه، فالبُنى الرأسماليةُ العربية الحكومية العسكرية المتخلفة التي انهارت في المحيط العربي لم تزل لديها بعض الفوائض النفطية في دول الجزيرة العربية، فهنا إمكانياتٌ للترف الفكري والمؤتمرات التي لا تتوقف كل أسبوع لمناقشة قضايا ليست قضايا الأزمات الحقيقية، وكون العربة الخليجية هي العربة التالية في سكة القطار العربي الضائع بين القفار.

ولهذا فإن المفكر يراها سائرة إلى الأمام بقوة، مثل الروائي العربي الشمالي الذي ترك شخوصه الشعبية تضيع ولم يعثر على شخصيات حية بين المكاتب ولم يَعُد للحارات والذي قاد الشراع في العاصفة تحطم على صخور البيروقراطية العسكرية.

غيابُ الشجاعة الأدبية ترافق مع موت الفكر والنقد، فالفكرُ الذي كان واعداً في السبعينيات انشغل بالقضايا العامة العربية بأشكال تحليلية سياسية عامة ليست فيها دراسات للبُنى الاقتصادية الاجتماعية، وتتيح له هذه التعميات والمجردات أن يتلاعب على حبال السياسة والمواقف الاجتماعية حتى يتحلل الفكر الذي لا ينمو سوى بالصراع مع الواقع وتحليل بناه الاجتماعية السياسية، واتخاذ موقف في الصراع الاجتماعي لتغيير رأسماليات حكومية بيروقراطية غير قادرة على السير في عالم الحداثة الديمقراطية المعاصرة.

المفكر دوره هو تحويل هذا الانسداد التاريخي إلى اكتشاف وانفتاح وتغيير، متجاوزاً الخرائط الاجتماعية الملموسة إلى قوانين التطور التاريخية، ودور المؤتمرات السياسية العلمية هو رؤية الآفاق البعيدة وليس اليوميات السياسية التي هي مجرد مادة صغيرة للتعميمات والتقييم البعيد.

تكرار أزمات النماذج هو مؤشرٌ لتكرار السنياريوهات العاصفة وخسائرها سواء في الشمال العربي أو الجنوب.

تتداخل الروايةُ والرؤيةُ الفكرية، ولكلِ منهما مستوى وبنية، ولا نستطيع أن نقرأ الرواية مثل الرؤى خارج التاريخ والمراحل.

إن روايات بلزاك مرتبطةٌ بمرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي مختلف عن روايات تولستوي التي هي مرتبطة بمستوى آخر، ولهذا فإن معالجات بلزاك للحياة تختلف عن تولستوي الذي عاش في بلد متأخر عن ذلك التطور، ولكل من الروائيين أفكاره الاجتماعية والفنية، فتنمو التجارب الروائية في حقول مختلفة عامة وخاصة.

الآن يلخصون الرؤيةَ في (الإيديولوجية) ولكنها المصطلح الأول ذا عمق أوسع، فالروائي يجسد نظرته في الحياة التي هي تاريخية، فلها زمن تطورت وصُقلت لديه ولها زمن موضوعي إجتماعي حيث تشكلت في تطور الثقافة المحلية.

الزمانُ التاريخي البشري المعاصرُ متشابهٌ حيث بدأت الرأسماليةُ في غرب أوربا وأمتدت إنسانياً، ولهذا نجد الحلقةَ الفرنسية في زمنية بلزاك قد قاومت وتخلصت بشكلٍ كبير من زمنيةِ الإقطاع، وغدت العملياتُ الاقتصادية المالية فاقعة تتحكم في البشر، هذا ماتبرزهُ رواياتُ بلزاك وشكل أحداثاً وشخصيات تتبلور في الحياة.

في حين أن الحلقة الروسية كانت لا تزال تدخل في هذه العلاقات ولا تزال العبوديةُ ورقيق الأرض تثقلُ الحياةَ الاجتماعية العامة بطابعٍ حاد يحيلُها لبؤسٍ واسع، ولهذا نجدُّ الثيمةَ الكبرى في روايات تولستوي هي قضية الأرض والعاملين فيها وعالم الرقيق القديم السائد غير المتزحزح.

وحين نجيء للبحرين والجزيرة العربية لابد من قراءة المرحلة الاجتماعية، حيث لايزال التطور الحديث في أوله، وصراع التحرر والوجود الوطني في بدايته بحيث إن النتاجات الثقافية احتاجت لزمن طويل كي تتشرب رائحة الأرض وتغتني بعناصر ثقافية محلية وعربية، أما النوع الروائي فأحتاج لزمن أطول، إنه بالكاد يتحسسُّ الصراعات الحديثة.

إن هذه المرحلية والدوائر البشرية لا تعني عدم تداخلها فقد يقفزُ تكوينٌ أوروبي في هذه الغضاضة الإبداعية المحلية وينحشرُ داخلَها وسواءً كان ذلك باقتسار أم بتطور داخلي وطني متصاعد، حيث يلبس اللباسُ الوطني العربي الشكلَ الخارجي ويطوعه.

مهمة الناقد هي قراءة هذه المرحلية المتصاعدة، وكيف يتتبعُ تجاربَ الروائيين في تناميها التاريخي، ويمسك خيطَ التطور المتداخل مع تطور البنية الاجتماعية ومدى تطور نظرة الروائي وعلاقاتها بالصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتلك مهمات تحتاجُ إلى تأنٍ شديد وبدون استعجال، وإلا اختلطت الأشياء اختلاطاً شديداً.

وعمليات الدرس النقدية للتجارب الروائية هي لها تاريخ كذلك، ثمة دارسٌ عدته في بدايتها، وتطوره بمدى قدرته على متابعة البلد والمنطقة في تطورهما، لكنه يستعجل ويلقي بمحفوظاته الدراسية على الثقافة، وتنفصل غالباً هذه المجلوبات عن الدرس العميق للرواية، وتتصدر أحكامه الشخصية ملاحظاته، وتتقطع الملاحظات عن مشاهد المسرح الكلية للأعمال، وعن السيرورة التاريخية لتطور الرواية.

الدراسات محدودة ومتقطعة وجزئية لذا فإن الأعمال الواسعة الحفرية لا تزال غير موجودة.

إن تناول أعمال الروائيين في مسارها، وقراءة خيوط التطور فيها هو المؤدي لفهم كل عمل بذاته ووضعه في حلقته، ومن ثم الوصول للتعميمات الفكرية الفنية النابعة من هذه التحليلات المعمقة.

ولهذا فإن قيام أي دارس بمحاولة هذا العرض الكلي للتجارب الروائية تغدو مغامرة محفوفة بالمخاطر خاصة إذا لم يتتبع مرحلية التطور والسياق الاجتماعي الفكري للبلد، وجاءت الأعمال في غير سياق فني، ولم تقرأ التنامي الكتابي.

هذا ينطبق على عمل الدارسة (أنيسة السعدون) في كتابها (الرواية والأيديولوجيا)، من إصدارات وزارة الثقافة البحرينية، وطباعة الدار العربية للدراسات والنشر 2013، فهي أخذت أربع روايات بحرينية مختلفة وقامت بقراءة البناء والأفكار فيها، ولا يربط بين هذه الروايات سوى صدورها عن مؤلفين بحرينيين، وهي منتزعة من لحظات إنتاجية مختلفة، فواحدة هي من أعمال عبدالله خليفة قبل الأخيرة (الينابيع ثلاثة أجزاء ممتدة على أكثر من عقد)، في حين أن الثانية (سلالم الهواء هي لمحمد عبدالملك) وهي من أعماله التالية غير الأولى، مثل الكاتبة الروائية التالية فوزية رشيد (وهي رواية القلق السري)، أما الروائي الأخير وهو أمين صالح فعمله الأول المبكر (أغنية أ. ص).

إن انتزاع هذه الروايات من شريطها الاجتماعي التاريخي وقراءتها وهي منفصلة غير منبثقة من مسار كل كاتب ومسار تطور البلد يطرح مدى قدرة الدراسة – أي دراسة – على التحليل العميق والمقارب للتجربة الروائية والثقافية البحرينية، ومن جهةٍ أخرى فلا بد من الاهتمام بكل عملية نقدية للنتاج المحلي فهي تمثل تضحية من قبل الباحث وجهد يُشكر عليها مهما كانت اجتهاداته.

ليس ثمة ترابطات ومحاور بين الأعمال الروائية التي اتخذتها الدارسة أنيسة السعدون لكتابها (الرواية والأيديولوجيا) غير البحث في الواقع السياسي العام والأفكار العامة للمؤلفين، وهي في مقدمتها تعطينا صورةً قاتمة لواقع الرواية وواقع الثقافة الإبداعية في البلد ككل وتلخصها في فقرات قليلة حاسمة، وبدايتها كون الرواية غير موجودة في الأسواق وغير منتشرة وغير مقروءة وغير منقودة إلا من بضعة كتاب نادرين، وأن هذا جزء من المناخ الثقافي المتردي الذي خلقته الموجةُ الأدبية المعاصرة ذات الخلافات الصراعية المدمرة!

تقول:

(ومما يزيد المشهد تهافتاً مشاركة الكتاب والنقاد أنفسهم في إضعاف الحركة الأدبية والحركة النقدية في البحرين)، ص13، في حين إن ذلك كان كله كان حوارات وكتابات لفحص النتاجات وتحليل الحياة الفكرية والثقافية والصراع حول جذورها ودلالاتها ومصيرها، وقد أدى ذلك لتبلور اتجاهين إبداعيين واقعي وتجريبي، وتغلغل الكتاب في الحركات الاجتماعية وساهموا فيها بالتضحيات وحتى الاستشهاد وبصنع التجارب الشخصية، ومن الطبيعي أن تُجابه النشاطات السياسية والفكرية الوطنية الجريئة هذه بالمصادرات والسجن، وهي جوانب خلقت الحياة الثقافية والسياسية وساهمت في إغناء الأعمال الروائية والنقد، ومن العجب أن تستشهد بآراء واهنة هروبية مختزلة في تحليل تجربة بلدها التاريخية الكلية وبشكل وامض وتملأ الكتاب كذلك بالاستشهادات الأجنبية بشكل مطول واسع.

يعبر هذا التقزيم للرواية في البحرين عن ضعف قراءة التطور التاريخي للرواية حيث ظهرت عبر تطور الصحافة كمحاولات قصصية قصيرة ثم كأعمال روائية مسلسلة ثم ككتب مستقلة.

عملية البحث عن الأجنة الصغيرة للرواية وتطورها كانت غير ممكنة في دراسة سريعة مختزلة طائرة لا تتغلغل في بُنى الواقع المحلي ثم في تجارب الروائيين المتعددة، لتدرس هياكل التجربة ومدى تجذرها في الواقع ومدى نمو قدراتها الفنية.

ومن هنا عملية الاسقاط الأيديولوجي الذاتية التي تلقيها على التجارب، ووجود الأحكام المتناقضة، ففي رواية تعكس وعياً دينياً تقول عنها إنها (واقعية اشتراكية)، في حين أن وجود زمن ديني محافظ يحاول أن يمزج بين العصرين العباسي والحديث بأشكال ضبابية رومانتيكية ينفي إمكانية وعي واقعي اشتراكي يجسد صراع الطبقات البرجوازية والعمالية في نظام رأسمالي متطور!

وإذ تعكس تجربة رواية (أغنية أ. ص) تجربة المؤلف من قصة قصيرة مفككة، تعتمد التداعيات الذاتية الحرة، شديدة التناثر فإنها لا تقوم بتجسيد تجربة شخصية واجتماعية متبلورة تصور واقعاً تاريخياً وذاتياً، ولهذا فإن المؤلف ينمو باتجاه ذلك عبر تجارب رواية أخرى تالية لم تُدرس من قبل المؤلفة، والتجربة الأولى الغضة لا يمكن أن تقود لأحكام كبيرة مثل (هي محصول أفكار أراد أن يبثها الراوي، ويقلب أنحاء النظر بالتأمل، والتحليل والتعليق على قضايا متنوعة انبثاقاً من رؤية ماركسية)، ص 124. فأي رؤية ماركسية تنتج من بناء متناثر لم يخلق هيكلاً حدثياً وشخوصاً؟ والكاتبة على كثرة استشهاداتها بالماركسية لا تعرف أولياتها من حيث هي رؤية تاريخية اجتماعية متنامية ذات قوانين في فهم الواقع والنوع الأدبي الروائي. فهنا تناقض أيديولوجي بين اعتقادات الكاتبة الدينية والرؤية الماركسية، فهي لا تتبنى هذه الرؤية ومع هذا تسقطها على الأعمال الإبداعية دون قراءة داخلية متفهمة.

كراهية التجارب المحلية والتصغير منها تتوسع في قراءتها لرواية (الينابيع)، وعدم استخلاص الدلالات الكلية من البناء وليس من مواقف الشخصيات التي تعكس تجاربها وليس رؤية المؤلف، ونقرأ تعليقاً من كاتب أردني بارز يرد على هذا الجانب وهو الباحث الأكاديمي إبراهيم خليل:

(فكانت رواية عبدالله خليفة (الينابيع) 1998 أولى الروايات التي وضعتها المؤلفة تحت المَجْهر. فشخصية محمد عواد هي الشخصية الرئيسة البارزة، وقد يكون لاسم هذه الشخصية تأثيرهُ في انطباعات القارئ عنها، فالعواد اسمٌ عُرف به لعشقه آلة العود، والموسيقى، والغناء، ولعل هذا هو الذي جعل المؤلف خليفة يعنون القسم الأول من الرواية بالصوت.

وقد واجه العواد هذا الكثير من التضييق الاجتماعي، والاستبعاد الأخلاقي، بسبب تعلقه الشديد بالغناء، والموسيقى، ولا سيما من الجيل الذي نشأ وترعرع في الماضي، وشابتْ رجالاته على عاداتٍ، وتقاليدَ متحجِّرَة، تعد المغني، أو الموسيقي نموذجا منحرفا عن السراط المستقيم، تجبُ محاربته، ونبذه، واستبعاده. والمؤلفة تستخلص – محقة- من هذا الموقف اتخاذ الكاتب عبد الله خليفة من شخصية العواد قناعًا «يدين به الرؤية التقليدية المحافظة ذات التوجه اليميني» (ص 71) وأنَّ هذه الشخصية، بسبب ذلك، تترنَّح بين التقاليد، والتغْيير، موتورة الخطاب، مما يدفع بها دفعًا للبحث عن مكان آخر تلجأ إليه وهو (المحرّق) طمعًا في العثور على ملاذ آمن تستطيع فيه أنْ تنتج ما تشاء من الأغاني، ومن الموسيقى، وتبدع.

بيْدَ أن الرياح لم تجر بما تشتهيه السفن، فيشد الرحال ثانية للهند للغرض ذاته. ومن تتبُّعها الدقيق لمجريات الحكاية تخلص أنيسة السعدون لرأي مؤداه أن شخصية العواد سلبية، لأنها تكتفي بنقد الواقع وبإدراك ما فيه من تداع، وتقفُ عاجزة عنْ تغييره. (ص 75) فالدائرة التي وضع فيها عبدالله خليفة بطله، هذا، دائرة مغلقة، تنتهي بخاتمة تقليديّة ليس فيها بريق نورٍ، ولا بصيص أمل. وتبعًا لذلك فإن النهاية التي تؤول إليها، وهي مصرعها على يدي ابن ميّ زوج الشيخ (حامد) نهاية مأساوية، متوقَّعَة. (ص76).

ولا تفتأ المؤلفة – مع هذا- تؤكِّدُ أن العواد يحتج على ذلك الموقف القمعي، المتهافت، المهزوم.(ص77) ونحن نرى في هذا التوكيد ما يخالف تأكيدها السابق، فالبطل الذي ينتقد الواقع المتأزم مشيرًا لما فيه من انهيارات، لا يُعدّ بطلاً سلبياً، وليس ينتظر من الكاتب الروائي أن يطرح بديلاً لذلك. سواء أكان هذا البديل أفضل ممّا هو كائن، أوْ لم يكن. إذ لو توخَّى الكاتب هذا عامدًا لما حال بينه وبين الوقوع في شرك الأيديولجيا بمعناها الحرفي، ولا بينه وبين الوقوع أيضًا في فخ المباشرة، وتحوُّل الرواية من عمل فني إلى آخر وعظيّ، وهذا ما حذرت منه السعدون في تمهيدها الشيّق.

وقد تتبعتْ المؤلفة تتبُّعًا دقيقا الشخصيات الأخرى في الينابيع كشخصية إبراهيم زويّد، والشيخ محمد، وزهرة، وعلي الابن غير الشرعي للعواد، وبعض الشخصيات الأجنبية، ومنها الميجر بيلي، وجون سميث، وزوجته. ولم يغب عن بال الناقدة وهي ترمي تلك الشخصيات بتهمة السلبية تارة، والتآمر تارة أخرى، والطمع بثروات البحرين من نفط وغيره تاراتٍ أُخر، أن تلتفت للجانب الآخر من الصورة.

فقد ذكرت أن في وجه تلك الشخصيات المستغلّة (بالكسر) فئة مثقفة متعلمة من الشباب تؤمن بقداسة الوطن، وتدين بقضايا الأمة، من نحو: جميل المدهون، وكريم شاكر، وسلمان العكار، وبدر الوزان. وقد صرح جميل في أحد الحوارات، بالنهج الذي عليهم أن يتبعوه.: «دعونا نصنع أشياء رائعة لأرضنا، وقوميتنا المهددة بالانقراض والموت.. بدلا من الدهاليز المعتمة. ومهن الدواوين والخياطة والإمامة». ص 84 فمثل هذه الإشارة تكفي للدفاع عن موقف عبدالله خليفة الذي وُصِمَ ظلمًا بالسلبية. فهو يسلط الأضواء على هاتيك القوى المرشحة للقيام بما من شأنه تغيير الواقع الذي تصوره من خلال شخصية محمد العواد، واقعًا منهارًا مأزومًا فاسدًا. وهذه هي وجهة نظر جورج لوكاش الذي لا يفترض في الكاتب الواقعي أن يكتفي بتصوير الواقع كما هو، فهذا، في رأيه، كاتب طبيعيّ. ولا يفترض فيه أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، بحيث يتحول إلى واعظ، فحسبه أنْ يسلط الضوء على القوى الكامنة القادرة على التغيير.

والصحيح أن المؤلفة لم يفتها هذا، فقد نبهت في إشارة مختصرة، وعابرة، على إخفاق هذه الفئة المثقفة المتعلمة في تحقيق ما ينسب للإنجاز لا للأماني. فذكرتْ أن بعض هؤلاء كجميل شاكر، وبدر، وغيرهما.. انكفأوا على ذواتهم، ولم يواصلوا السعي لتحقيق ما يرجونه من إعادة ترتيب البيت البحريني. ولهذا خلصت إلى نتيجة صنفت فيها الرواية تصنيفا ثابتا لا مِرْيَة فيه، ولا جدال، وذلك أنَّ الكاتب يحملُ «رؤية انتقادية أكثر رسوخًا في عالم الرواية- الينابيع- بأفول تباشير التغيير حتى مع فئة الشباب المثقف». (ص 85 ).

إن غياب قراءة تطور الرواية المحلية ومعرفة مساراتها لا شك أنه يؤدي لأحكام مُسقطة متناقضة.

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6229771fdaa34', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الحدثُ الأوكراني ودلالاتُهُ الديمقراطية

الحدثُ الأوكراني ودلالاتُهُ الديمقراطية

اقترب التفكك والصراع حتى حدود العالمين الشرقي، ذي الرأسمالية الحكومية، والغربي ذي الرأسمالية الحرة، حدود روسيا وحدود ألمانيا.

قامت روسيا خلال التحولات الديمقراطية في شرق أوروبا بالإبقاء على السيطرة على أوكرانيا التي تماثلت معها في البُنية السياسية الحزبية الشمولية، عبر سيطرة الحزب الشيوعي المتحول إلى بنية اشتراكية غير ديمقراطية وبقيت القوى البيروقراطية تواصل الهيمنةَ على المجتمع ولهذا تواصلت التبعية السياسية من قبل أوكرانيا لروسيا.

فيما توسعت كذلك القوى الرأسماليةُ الخاصة المنبثقةُ من أجهزة الدولة والتي عاشت على ثمار الفساد والتي راحت تعيدُ السيطرةَ على الحياة الاجتماعية والسياسية.

تفككت الدولة الأوكرانية والمجتمع بحسب هذا الصراع الطبقي بين القوى السائدة، الرأسمالية الحكومية المتحالفة مع روسيا والنمط الشرقي والجموع الروسية الباقية على الحدود الشرقية من جهةٍ، والرأسمالية الخاصة المتحالفة مع النمط الغربي ومجمل السكان الأوكرانيين المندمجين في عالم الغرب والذين يعيدون قوميتهم التاريخية المنفصلة عن القومية الروسية من جهةٍ أخرى.

التحالف التاريخي بين القوى العمالية والشعبية خلال عقود النضال المشترك قضت عليه القوى الاستغلاليةُ الحكومية التي تحللت عبر تينك القوتين الاجتماعيتين الفوقيتين الاستغلاليتين، في حين تساقط التحالفُ العمالي الأممي بسبب عدم تطوير الفكر الماركسي نحو الديمقراطية وعدم صعود القوى السياسية والنقابية الشعبية.

الهيمنة الروسية اليمينية اتخذت لها شكل الشيوعية الحكومية العتيقة فيما هي تغدو قوى بيروقراطية استغلالية، وأبقت على الترابط مع الدولة الروسية والإرث الشمولي الفكري القديم.

فيما لم تستطع القوى القومية الأوكرانية الشعبية المختلفة إنتاج وعي تقدمي ديمقراطي معارض واسع، ولهذا فإن الأقسام المتحالفة سابقاً مع الشمولية الروسية والتي استثمرت مواقعها السياسية تصوغ سياسة رأسمالية خاصة قومية تحللية في عالم الغرب وشركاته ودوله.

إنها تخفي قسماتها الطبقية العليا عبر اللغة القومية المحلية ونقد الاستبداد الروسي والتشنيع على الاشتراكية ومشروع الهيمنة الاقتصادية والعسكرية الروسية المستمرة عبر مشروعات بوتين الأخيرة فيما هي تصوغ سيطرتها الجديدة.

إن القوى التابعة لنمط الرأسمالية الحكومية البيروقراطية الروسية معبرةً عن نمط سياسي إنتاجي، وهو النمط الواسع الانتشار في الدول الآسيوية والذي يتزعزع وغير قادر على الملائمة مع معايير الديمقراطية الغربية، وهو النمط الذي سنشهد انهياراته التالية في العديد من الدول والمصاحب للقلاقل والحروب والصراعات القومية، وخاصة التجارب السورية والعراقية والإيرانية والعديد من التجارب العربية الأخرى.

فيما يستفيد النمط الغربي بشركاته وقواه الاستغلالية الخاصة من هذا التحلل لوراثة الأسواق.

لكن روسيا وريثة الشمولية ونمطها في الشرق تدافع عن مصالحها وعن حلفائها.

لم يعد النمط البيروقراطي الشرقي قادراً في نماذجه الباقية على التغيير الداخلي الديمقراطي، فقد كانت الدول السابقة كالمجر وبولندا وغيرهما ذات مستوى اجتماعي متقدم قادرة على التحرر من النفوذ الروسي عبر تطورها الاجتماعي الخاص الطويل فيما عاشت أوكرانيا تحت النفوذ الروسي الحكومي الذي منع تطور الفئات العمالية والخاصة من التطور الفكري السياسي المستقل.

كذلك هناك التفكك القومي الذي يصيب هذه الدول ويجعلها قوى هادمة لخريطة الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تتخوف من الاستقلال عن روسيا.

إن نمطي الإنتاج الرأسمالي العالمي: نمط الدولة البيروقراطية الرأسمالية، ونمط الدولة الرأسمالية الحرة، يتفاقم الصراع بينهما ويتغلغل في الشرق موطن النمط الأول ولهذا تتفجر المعارك وتتغير الخريطة عبر استخدام القوى الشعبية والحكومية المتنازعة.

March 7, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: مستويات السرد .. الدلالة والسياق

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: مستويات السرد .. الدلالة والسياق

■ المنظور السردي

المنظور السردي صورة مصغرة من العالم الروائي الذي يمثل لما يمكن أن يوجده الراوي من مفردات، سواء اتصلت بذاته، أم ببقية عناصر الأدوات الفنية، ولذلك يمكن اعتبار المنظور مصوغاً كلياً بديلاً عن المكونات البلاغية قصيرة المدى داخل النص، لأنها إن وجدت فهي تتصل ببلاغة الجملة أو الكلمة او بالمدى القصير الذي يوجده المجاز في صورة مصاحبات دلالية تعمل في نطاق ما تصل بعناصر المنظور من مفردات، ويكمن أن نقارن صورة المنظور السردي باعتباره مكوناً للنص الروائي بصورة منظور آخر يصاحبه، وهو المنظور الحكائي، والذي يمثل صورة موازية داخل المنظور السردي، ويمثل بدوره مفردات تتصل بعناصر الحكاية، بداية من الذوات والمكان والزمان والفضاءات المكونة للنص، وقد تتقاطع السردية والحكائية في بعض مفرداتهما، مثل ما يمكن أن يقدمه الراوي إذا كان يعتمد على زمن مغاير لزمن الحكاية، أو كان مجرد ظل لحكاية، وأيضاً إذا استوت أزمنه مختلفة داخل الرواية، مثل ما يمكن أن يمثله زمن القص كإطار حكائي، وزمن الحكاية كمتن حكائي.

إن المنظور السردي لا يقف عند الحدود الشكلية للمعنى، ولكنه يتجاوز ذلك إلى الدلالات والذوات بل وكل عناصر البناء، ويعتمد على أطر معنونة تتصل منظورات مصاحبه سواء كانت متوازية أم متقابلة على مستوى رقعة النص، فنرى عدة صور للمنظور على النحو التالي:

ــ المنظور السردي الخارجي

وهو الإطار الأكبر الذي يضم عناصر غير حكائية مثل الوصف، والمجاز وعلاقات الراوي، واتجاهاته، وكيفية إدارته لحركة الطرح القيمي داخل النص الروائي، ويمكن أن نحدد عدة منظورات مصاحبة للمنظور الخارجي.

ــ المنظور السردي الداخلي

ويظهر هذا المنظور فيما يقدمه الراوي داخل الذوات من عوالم مصاحبة يمكن أن تتمثل الصورة المقابلة للصراع داخل النص، أو تمثل تأويلاً فكرياً يحدد عالم القيم داخل الفكرة الاجتماعية أو الفكرة السياسية، وهو أيضاً يتقاطع مع المنظور الخارجي ويكمله، ويمثل أحياناً أجزاء منه فيما يخص العلاقات الذي تصنع الغطاء الحكائي للحدث، أو مجموعة الأفعال التي يبني على أساسها النص.

إن المنظور السردي يمكن أن يقدم العلاقات الظاهرة والمسكوت عنها داخل النص من خلال كل ذات وطبيعة حركتها، ومن خلال المكان وما يمثله داخل كل شخصية، وأيضاً يعطي أثراً دلالياً متشابهاً للأثر الدلالي الذي يرتبط بصورة الحدث والفعل داخل الرواية، بل إن ما تقدمه العناصر الكلاسيكية في الحكاية مثل الزمن، والراوي، أو الأفعال، يعتبر عاملاً مهماً في بناء المنظور الظاهر، وبل يتحمل ما يمكن أن نقدمه من تأويلات فيما أسميه بالمنظور الضمني، وهنا تتضح عملية السرد، بداية من السارد والمسرود لهن والعملية السردية بكامل مستوياتها بما تتضمنه من عناصر وأفكار تتصل بكل أداة من أدوات السرد. ولذلك يسمح الفضاء النصي والمجازي الذي يضمنه الراوي داخل المنظور بتقديم مفردات الحكاية بشكل يوحي باتحاد الراوي وبقية العناصر التي تتبع كل مفردة من مفردات العملية السردية، والتي بدورها تنتمي إلى حركة الصراع داخل الرواية.

إن الراوي عند عبدالله خليفة راو ينحاز إلى ذوات مهمشة في معظمها، ذوات مأزومة بطريقة أو بأخرى، وهي في حالة تناقض دائم مع كل مفردات السرد، يبدأ هذا التناقض مع الذات، ثم يتسع ليشمل الذوات الأخرى، حتى تلك التي تمشي في الدرب القيمي والفكري نفسه، أما الذوات الأخرى، والتي تمثل الحالة المقابلة في الصراع فإنها هي التي تحرك السرد، بمعنى أن ذوات عبدالله خليفة ذوات في كثير من المواقف، سكونية الرؤية، او هكذا يحاول الراوي أن يقدمها من خلال عدد من عناصر الحكاية:

1ــ الأفكار التي تحرك الذوات.

2ــ طبيعة المكان، وعلاقة الذوات به.

3ــ طبيعة الذوات، وعلاقتها بعناصر البناء الحكائي.

4ــ الأحداث التي تواكب حركة الذوات.

■ السياق المؤسس للحكاية:

إن الصراع في روايات عبدالله خليفة يمثل صورة افتراضية لما مر به الإنسان والمكان داخل الذات التي تمثل حركة الراوي أولاً، وداخل المكان الذي يمثل الإطار المادي للفعل، فهو يعتمد على صورة الراوي العليم الذي يقدم الحكاية من أولها إلى آخرها معتمداً على مخزون هائل من التفاصيل الحكائية التي تقدم الواقع في صورة افتراضية من ناحية، وتقدم داخل الذوات بصورة مختلفة، تمثل من الناحية النفسية صورة من صور المنظور النفسي الذي يؤسس له سياق إنساني واجتماعي تتميز به فترة تاريخية مهمة من حياة المجتمع الجديد في البحرين، وبالذات مدينة المحرق، وهي المدينة الملاصقة تماماً للبحر. وقد مثل هذان العنصران صورة التطور الطبقي والاجتماعي بشكل يومي، وكأن منظور الصراع داخل النص الحكائي يتم صنعه بشكل حتمي. كذلك فإن الرواية نفسها لا تتضمن مرجعية واحدة فحسب، بل مرجعيات مختلفة، منها مرجعية الكاتب التي يستحضرها لتمتزج بمرجعية النص التي يريد الكاتب طرحها.

لا يمثل الصراع عند عبدالله خليفة صورة اجتماعية بقدر ما يمثل صورة وجودية ليست كالتي يمكن أن نجدها في كتابات ساتر، ولكنها الخلفية الافتراضية لحالة الحضارة التي وصل إليها المجتمع في الوطن العربي، وهو يمثل ــ أيضاً ــ واحة مقابلة لحالة الوجود في مدينة مثل الإسكندرية، حيث المكان هو الذي يوجد علاقات المنظور الحكائي، وكذلك مدينة المحرق والمكان هو الذي يوجد المنظور السردي، وهو الأعم في التصور عند الراوي، يعقب ذلك صورة مختلفة لهذا الوجود.

ــ المقابلات السردية:

المقابلة هي الصورة الأكثر ظهوراً في مستويات السرد الحكائي عند الراوي، فنجد على سبيل التمثيل في رواية «ألماس والأبنوس» يقدم صورة الراوي «برهان» الشخصية المركزية في النص، في مقابل صورة الأب الذي يمثل الحالة التراثية الواعية بمفردات الحياة الواقع. ثم يبدأ الراوي في تحريك المنظور ليقدم المقابلة على أنها منظورات حكائية متقابلة.

الأول: يمثله برهان الراوي والذي لا يعي مفردات الواقع.

الثاني: الأب ويمثل حالة الوعي.

وبعد ذلك يبدأ الخطان السرديان في التداخل والتماهي لنصل إلى حالة فريدة من الوعي عند الأب، وحالة من الغياب عند الابن. لأن الأحداث والمؤشرات التي تميل إليها كل عنصر في الحكاية يمكن تأويلها في داخل السياق وخارجة.

إن الصراع الطبقي الذي يمثله الراوي ليس من منظور الفكر الماركسي بقدر ما هو تعبير عن الواقع الفعلي، في بدايات تكوين المجتمعات العربية، حيث الاستعانة بالأفارقة (ويمتلكون العرق الأسود) الذي يقدمه الراوي على أنه صورة للعبودية وحالة مستقلة من الإنسانية، في مقابل العربي الذي ينتمي إلى القبائل التي تكونت للمجتمعات العربية منها.

لا يفصل الراوي بين ذاته وبين ذوات الآخرين وهو يقدم البناء الحكائي القائم على التصور المكاني على شواطئ المحرق حيث البحث عن اللؤلؤ هو البحث عن المال والجاه وامتلاك السفن وامتلاك للقوة آنذاك.

ــ الحلم واللاوعي:

يعتمد عبدالله خليفة في بناء الرواية على صور متعددة من صور تداخل الحلم مع عناصر المجاز التي يمكن ان تتمثل الشخصية بستائر متعددة ومتراكمة من حالات اللاوعي داخل الحكاية، وهو بهذا يقدم صورة الصراع ليس على أنه صراع طبقي فقط. ولكنه صراع وجود في مقابل الحركة المتنامية للمكان وفي وجود حركة مصاحبة مثل حركة الصيد والبحر، وفي ظل حالة من البحث عن الذات داخل الحالة. ولا يتوقف الراوي في حالة اللاوعي التي تمثل صورة من منظور النفسي، وهو ملمح بنائي مهم يعتمد الراوي عليه في جذب دلالات للنص ويقدم المنظور على أنه هو الأكثر ظهوراً في الرواية، ربما لا يريد الراوي أن يقدم الحكاية على أنها حركة حياة، ولكنه يريد أن يقدم الحكاية داخل ظلال من سياق موسع يحتوي الصراع والوجود والبحث عن حقيقة النفس وبقاء الإنسان من الداخل والخارج.

يقول الراوي وهو يقدم صورة الصحراء: “آفاق الصحراء غير مرئية. تشابهت فتلاشت الرؤية. مرآة رملية تطالع نفسها. وسماء ممتدة رمادية. وعدة كائنات عطشى تدب وتبحث عن عشب. أصابعي تتجول في نقاط الخريطة. المستنقعات الذهبية تشرد من أنابيبي. الآلة تحفر وتحفر وتلاقي التراب والحصى، تتفجر تأوهاتها وشرارتها. كهف واسع يحدق في البرية. الحمير لا يتسع لها المكان.

نسكب المياه في أجسادنا اليابسة الظمأى. تتراقص الأسربة أمام أعيننا. الجبل يجلس شامخاً بعيداً عنا. نرى القوافل تتراقص في سراب الزجاج المضيء. تقطف الجواري والثمار ثم تذوب في المحال. البدوي الذي قطع تذاكر الصحراء لنا يتغذي بالضببة والجرابيع المشوية ثم يعزف الربابة وينام“. ربما يبحث المتلقي عن أثر للفعل الحكائي فلا يجد، وإنما يجد نفسه داخل حالة من الحوار الذاتي الذي يصنعه الراوي مع الأشياء بداية من ذات، ومروراً بالشخصيات ويمثلها «جوهر الأسود» والذي يقدمه برهان الراوي في علاقات متشابكة مع الأشياء والمفردات التي تمثل الواقع.

■ السياق المصاحب والبناء الدرامي:

في رواية «أغنية الماء والنار» يقدم الراوي السياق المصاحب كبديل فني عن الصورة الشعرية التالي يعتمد عليها في الحكاية البسيطة المعقدة بين «راشد» السقاء، منبع الحكايات لأطفال الأكواخ التي تنمو على شاطئ المدينة كما ينمو الزنبق في الرمال الجافة. على أن النص كله لا يقدم أفعالاً تُذكر سوى فعل واحد هذا الذي غير مسار الحكاية، فعل البحث عن ذاته في مقابل التخلص من كل شيء، وفي الوقت نفسه أكمل الرؤية السياقية المصاحبة لبناء درامي محكم من خلال عدد من الخطوط السردية المتوازية.

ــ قدم الراوي شخصية «راشد» السقاء كذات مقهورة.

ــ في نهاية الحكاية تظهر شخصية «راشد» السقاء القاهرة.

ــ قدم صورة المرأة الغامضة على أنها جزء من الضعف واللين في مقابل القهر الجسدي.

ــ وفي نهاية الحكاية ظهرت شخصية المرأة على أنها صانعة الفعل.

الذوات التي تقابل شخصية السقاء قد تكون في حالة صراع ظاهر، وتناقض اجتماعي في حين أن الراوي أراد أن يقدم أطراف الصراع في حالة من الانسجام في كثير من الأحيان ليبني اللعب الحكائي بناءً درامياً يعتمد على صورة التناقض الظاهر بين الشخصيات. يقول الراوي عن السقاء: “يسير في الظلام الشاحب، قد هدهده الكلام والحزن والسكر والضجر، يرمق القمر المستدير كالبالونة الضخمة البيضاء التي لم يطلقها طفل. تأتيه أنفاس البحر فتدغدغ حواسه المتعبة ويرى نفسه الصياد الفقير واقفاً على الصخرة يكلم السمكة/المرأة. ثم يمضي إلى مدن مضاءة بالنور، يضحك من أعماق قلبه، وينام على فراش نظيف ومعه امرأة جميلة لا يزيد فيها سوى الذيل. اقترب من البيت الكبير الجاثم لوحده. إن الأضواء ترقص من نوافذه. سمع إيقاعات طبل وهزات دفوف وغناء فكاد يرقص من جمال الصوت والنشوة.

قال (سأتفرج على أجسادهن)، واقترب من النوافذ. لكن شقوقها لم تكن تساعده في رؤية شيء إلا البساط وبعض الأقدام. سمع صوتاً يقولك

ــ من هناك؟

كان صوتاً نسائياً رقيقاً. التفت وراءه فلم يجد شيئاً. عاد ثانية للبحث عن الأجساد التي لا ترى منها سوى الأقدام. حاول أن يجلس فلربما اتسعت شاشة الرؤية ولكن بدون فائدة. عاد الصوت النسائي ثانية بأقوى مما كان. التفت إلى النوافذ الأخرى فلم يجد أحداً. وحين نظر إلى السطح وجدها. وجهها الأبيض المشع كان يخترق الظلمة وقلبه. تسمر واقفاً، فرحاً، مضطرباً، راغباً أن يتجمد هذا المشهد طويلاً“.

إن الصراع الاجتماعي القبلي الذي يحاول أن يرمز به الراوي للنخوة العربية وصورة القيم التي اكتسبها الراوي من الصحراء، في حين أن الحضارة لم تقدم سوى الحزن والبؤس والقيم التي لا تسهم في بناء الأنسان.

وفي رواية «رسائل جمال عبدالناصر السرية» خروج من دائرة الوقوف على شواطئ البحرين ليقدم الصورة الايديولوجية للفكر الروائي حينما يعتمد على شخصية تاريخية معاصرة في بناء درامي يعتمد على أحداث حقيقية ليرى (حرب فلسطين) (العدوان الثلاثي ــ هزيمة 1967) ليظهر الراوي الذي ينتم صراحة إلى الفكر الاشتراكي، ويرى في زعيمه جمال عبدالناصر صورة المخلص الحقيقي الذي يمكن أن يعطي الإنسان العربي الجديد حكاية جديدة، فنراه يعتمد على حالة من الحالات التي اعتمد أن يقدمها في رواية كلها وهي تداخل الحلم والواقع ليخرج شخصية عبدالناصر من إطارها الواقعي إلى الإطار الذي يمكن أن ينتمي لفكر «الواقعية السحرية» بداية من الفعل، ومروراً بالحوارات الذاتية التي يقدمها من خلال الاعتماد على المنظور السردي التخييلي. في حين أنه في رواية «ألماس والأبنوس» يأتي السياق مؤسساً للنص، لأن فكرة الصراع تنتقل من الحالة التخييلية العامة إلى الحالة الواقعية التي ترتبط بالزمان والمكان.

ويقول الراوي: “من نسل الصحراء، من صرخة حوريس، من تقطع أوزوريس، من ذكاء عمرو، من بسالة خالد، من نقاء علي، يطلع من حصار السيارات المحروقة والمدرعات الجائعة للحم النيليين، ويمشي بين حقول الجثث المزهرة حقداً خططاً. يحرك البدلات العسكرية للقرويين المليئة بالأشباح والتمائم فيحصد غباراً. ينغمر في الحارات والحقول يصافح المجندين والشهداء والأمهات الثكالى. كلما مشى مع احدهم رأى كبشاً أو نعجة. تعرف بود على برميل لحم فوجده يحلم أن يكون ملكاً “.

إن السياق في النص يشتمل على قواعد اللغة، ومواقف الكاتب، والقارئ، وأي شيء آخر قد يكون متصلاً بهذا الموضوع وبطريقة يمكن تصورها أو إدراكها. ولكن إذا قلنا إن المعنى هو السياق المحدد، وهنا يجب أن نقول إن السياق قد يكون غير محدد قبلياً فيما يصل بالموضوعي.

ــ الرموز السياقية في الحكاية:

هناك دلالات تفصيلية في حياة الراوي عند عبدالله خليفة يجعل منها صورة من صور التحول الحكائي، وصورة من صور الانفصال عن الواقع كأداة من أدوات تجميل حالة الصراع التي تسيطر في الايديولوجية الهاربة من أفعال الشخصيات، وصورة المكان، فنجد على سبيل التمثيل في رواية «ألماس والأبنوس» ولادة طفل أسود يعني بشكل حاد أن المرأة قد خانت مع رجل أسود، وهذا يعني انهيار العلاقات الإنسانية والاجتماعية داخل التراتبية التي حددتها القبيلة العربية، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تصاحب ولادة طفل أسود. ربما أراد الكاتب أن يرمز إلى ازدواج الشخصية عند العربي في صورة العلاقة بين الأبيض والأسود. فالنص يوجد حالته وسياقاته من خلال مجموعة من الرموز السياقية التي تحدد الهدف الايديولوجي أحياناً، أو تحدد وجهة الشخصيات والأفعال داخل الحكاية، وغالباً ما تأتي عند عبدالله خليفة باعتبارها خلفية اجتماعية وإنسانية يمكن أن تقدم سياقاً سياسياً، أو سياقاً حضارياً.

يقول الراوي في «رسائل جمال عبدالناصر السرية» “المرأة ذات وجه متألق جميل، عيناها بحيرتان تطير فيهما الكراكي والبجع، تنفث لغة قديمة لا يفهمها، يجلب لها الماء والزبائن والضالين في شعاب الجبال. على الجدران خطوط غريبة. حفر فوجد عملة فيها ذوالقرنين يهزأ بالزمن، وثمة امرأة على ساعدها نسر، وثمة حية تلتف حول عصاها المتجذرة في التراب. النسر يقبض على الصاعقة. والفرعون ملأ الأرض خراباً. المرأة تتبدل في الفراش، تغدو عامية ساخرة من نجمته وبدلته المحروقة وقدومه من النهر للجبال، يرى الحشود تبيع الحيات والقات والتراب للسياح والعقود الزائفة ويقبضون عليه ويضعونه في الحبس، والمرأة تجلب له الأكل والشراب وتسحر الضباط والجنود. تقرأ عليه سورة بلقيس: للتحول فصول كثيرة، جسد المرأة ربيع الطبيعة، ادخل في خلاياي وتكون بشرياً إنسياً جميلاً. يسبح في بركتها الواسعة ويشرب الحليب. يبحث في التلال والأرض الواسعة والحصى عن عملات، يجد جماجم وسلاسل، وعظاماً أزلية ساخرة بالحياة، يركب باخرة مليئة بالجنود تزحف ببطء في البحر وترى السفن المكتظة بالحجاج الغارقة، حشود من الثياب البيض واللحى والنهود، مصانع الحليب المتوقفة المأكولة من سمك القرش، يضحك بين الدخان في المقهى، وهو يطالع الجري وراء القطع المعدنية“.

فلو تتبعنا الرموز السياقية الصغيرة لوجدنا الآتي:

ــ عملة ذي القرنين يهزأ بالزمن.

ــ النسر يقبض على الصاعقة والفرعون ملأ الأرض خراباً.

ــ للتحول فصول كثيرة، جسد المرأة ربيع الطبيعة.

على أن كل كلمة تصلح أن تكون رمزاً، ثم تتحول إلى فعل من أفعال الدلالة المركزية في النص، والتي تتمحور حول عتبة النص الأولى «رسائل جمال عبدالناصر السرية»، وكأنه يتحدث أو هو يتحدث عن الأحداث السياسية. طبيعة المرحلة، الصراعات الاجتماعية، الطموح الزائد، النصر الزائف، الهزيمة المقنعة.

وهكذا يحول الراوي اللغة التي يستخدمها إلى لغة مضادة، وكأنه يكتب الشعر لتتحول الدلالة على أثر ذلك إلى دلالات شعرية تميل إلى المنطق العام أكثر مما تميل إلى منطق الحكاية إن وجدت، لأن الراوي في كثير من سروده لا يميل إلى حكاية مؤطرة بقدر ما يميل إلى حالة من السرود الوصفية التي تتضمن بشكل أو بآخر صورة من صور الحياة التي يقدمها، وهو يعتمد عليها بنائياً في النص بأكثر من أسلوب.

الأول: يقدم التأصيل السردي القائم على الوصف، ثم يعقبه بتأصيل فكري ثم يقدم الحدث مغلفاً في السرد.

الثاني: يقدم التأصيل الحكائي، ثم يعقبه بسرد وصفي يعتمد على مجازات الواقع والمكان والأفكار.

الثالث: يقدم الذوات، ثم يعقب ذلك بوصف سردي يعتمد على الذوات والمكان من خلال العلاقات المجازية النفسية التي تبدو في الحكاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. محمد زيدان

أستاذ النقد الأدبي الحديث

محاضرة للدكتور محمد زيدان أستاذ النقد الأدبي الحديث بعنوان «الرواية البحرينية المعاصرة .. عبـــــــدالله خلــــــــيفة أنموذجا».

أكد الدكتور محمد زيدان أستاذ النقد الأدبي الحديث ، الحاجة الى رؤية جديدة في نقد النص الأدبي العربي بداية من النص الشعري ومرورا بالنص الروائي والمسرحي والتمثيليات المرئية ، حيث انها أصبحت نصوصا تؤثر كأي نص أدبيا آخر.

وأوضح في محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «الرواية البحرينية المعاصرة .. عبـــــــدالله خلــــــــيفة انموذجاً»، ان الروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة في روايته الماس والأبنوس استطاع ان يقدم فكرة المقابلة في البلاغة العربية والتي تكون أحيانا بين جملتين او بين عدة جمل ، واستطاع ان يقدمها على مستوى المنظور ، وهذا يتناسب مع الأشكال ما بعد الحداثة في الرواية العربية.

أوضح الدكتور محمد زيدان أن تقنيات الكتابة لدى عبـــــــدالله خلــــــــيفة فيها تشابه في الأسلوب والتشكيل مع تقنيات الكتابة لدى الروائيين في مصر والعراق ، كما انه يقدم الوصف الدقيق كأكواخ الصيادين في بداية تكون المدينة على شواطئ مملكة البحرين ، وبذلك فهو يعتبر أهم ملمح بنائي في الرواية لدى عبـــــــدالله خلــــــــيفة وهو اعتماده كليا على المكان في بناء النص الروائي، بالاضافة الى استغلاله لكل ما يتصل بالنص بداية من الراوي ففي روايات عبـــــــدالله خلــــــــيفة هو العليم وكل شيء منبثق من الراوي وهي تقنية مشهورة في الرواية العربية ، حيث يتكلم الراوي عن نفسه بضمير الأنا ثم ينتقل ليتحدث عن غيره فيما يشبه فصل الضمائر بين الأنا والهو لينتقل بين هذه الأساليب انتقالات غير مرئية وغير مفصول بينها ، وعليه يحتاج القارئ الى وعي شديد وهو يتنقل بين اللوحات التي يرسمها عبـــــــدالله خلــــــــيفة.

وأضاف الدكتور محمد زيدان أن الملمح السردي الثاني الذي يعتمد عليه الروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة في تشكيل النص هو اعتماده على لغة مجازية رامزة شديدة التبييض شديدة المجازية لدرجة أنه في بعض الأحيان المجازات الصغيرة واللغة الشعرية داخل النص تلفت الى نفسها أكثر مما تلفت الى ما فيها من أحداق وأفعال ، ومن وجهة نظره أنه لا أحداث كبيرة في النص السردي لدى عبدالله خليفة ، وإنما هي أفعال ترتبط بزمان ومكان معينين.

وأوضح أن الروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة يعتمد اعتمادا كبيرا ولافتا على ما يسمى في النقد بتيار الوعي ، لذلك نرى عنده المنولوجات طويلة جدا ، وخصوصا الخاصة كالحديث الى الذات أو الى الآخر ، حيث يعطي جمالا نفسيا للعلاقات التي ينشئها بين الشخصيات ، كروايته الماس والأبنوس التي كان يقصد شخص من افريقيا اسمه الماس والأبنوس الذي يقصد به المرأة او الرجل أو الرمز باعتبار أنه نوع من البنات له طبيعة خاصة في الشكل والتركيب والمنظر ،ثم يدلف الى النص بهذه المفارقة والعلاقة والصراع الطبقي بالمعنى الاجتماعي والذي يطرح رؤيتين في المجتمع ، الا وهو رجلا يبحث عن نفسه وسط اهله ويبحث عن نفسه داخل نفسه ، وهي الفكرة والدلالة المركزية عنده في الرواية .

وأشار الدكتور محمد زيدان أن ما يميز روايات عبدالله خليفة هو عنصر الامتاع بمعنى انك تستطيع ان تستمع باللغة التي يستخدمها استخداما لافتا للنظر مع كل عنصر من عناصر بناء الرواية ، والشخصيات كلها ذات علاقات متشابكة والفضاء الذي يستخدمه هو الفضاء النفسي اولا ، ثم يخرج منه الى الفضاء الواقعي الذي يتصل عنده بتأسيس الشخصيات وكل شخصية في النص تقدم منظورا حكائيا مختلفا ، ومن خلال روايات عبـــــــدالله خلــــــــيفة تستطيع ان تقدم عدة منظورات حكائية وكل منظور منها سوف تجد فيه اللغة والرؤى البلاغية والسياقية التي يستخدمها وهو مؤسس للنص لأن فكرة الأيدلوجية اذا ارتبطت بالحياة الواقعية تستطيع ان تخرج منها سياقا مؤسسا للحكاية. ///الأيام البحرينية

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-62266de7f000b', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });March 5, 2022

عبـــــــدالله خلـــــــيفة : الوعي الديني والبنية الاجتماعية

لقد نما الإسلام عبر التضاريس الطبيعية والاجتماعية المتداخلة المركبة، وقد رأينا كيف كان الطابع معقداً ومتضاداً عبر تأثير الرعاة والصحراء على المدن ونموها، ولأن هذه المدن تتشكل بقيادة الطبقة المسيطرة، وليست باعتبارها سوقاً، حيث يأتي السوق كمُلحق وليس كقوة قائدة، فقد قام الأشراف بتراثهم الرعوي والمحافظ بتثبيت هذه الأسس الاجتماعية والفكرية للماضي، مع استلال مضمونه الكفاحي، أو جعله أشكالاً أو عادات مُفرغة من المضمون التقدمي.

فالقبيلة والأسرة الأبوية التي كانت نمطاً اجتماعياً مهيمناً في البداوة تم سحبها إلى فضاء المدينة الاجتماعي، وغدت أفخاذ هذه القبائل تغدو أحياءً، وبالتالي كان هناك قواعد مادية بشرية واقتصادية لإعادة إنتاج الموروث البدوي. ونجد ذلك من الكوفة في عصر عمر بن الخطاب حتى مدينة المحرق البحرينية في القرن العشرين.

إن الإقطاع السياسي الحاكم يتحول على مستوى الحياة الاجتماعية إلى إقطاع أسري أبوي، وكذلك إلى عبودية إذا كان ثمة علاقات رق، أو استخدام للخدم العبيد والجواري.

وبطبيعة الحال، فإن المدينة المقامة بإرادة سلطوية، تقوم بتنمية التجارة والصرافة الخ، وتتحدد العمليات المالية هنا بمدى موارد السلطة وكيفيات الصرف. وهذا من جانب معين يقوم بتفكيك الإقطاع الأسري، عبر تطور وعي هذه الأسر، لكنه لا يقضي على الإقطاع الُمرحّل من العصر البدوي الذكوري القبلي السابق، إلى المدن، ويتوقف الأمر هنا على الموارد التي تدخل السوق والحرف وما إذا كانت تتجه للتوسع الخ..

فالمدينة ليست مدينة برجوازية بل مدينة إقطاعية، تنشأ فيها قطاعات رأسمالية محدودة ومرتبطة بالسلطة أو بحاجات الناس البسيطة. ولهذا لا تستطيع أن تغدو مدينة برجوازية إلا عبر تغيير السلطة.

لكن القبائل أو الأفخاذ وقد غدت مؤسسة حاكمة، تتمركز فيها السلطة والثروة، تقوم بتأبيد التراث الذي ارتكزت عليه في الحكم، وهنا يمكن أن نرى عدة مراحل لعلمية التثبيت تلك، فالزمن الراشدي الأموي العباسي يثبت الأسر القرشية بإرثها العربي، وهنا كانت عملية استعادة الإرث العربي الإسلامي ذات صياغة عربية بدوية تحديثية، دون أن تتخلى عن الأسس الاجتماعية القبلية والذكورية والأرستقراطية، أي أن المدن أصبحت مضارب جديدة عبر هيمنة شيخ القبيلة الذي صار خليفة، وهذا الجانب الأساسي لن يتم التخلي عنه في أية تطورات متنامية، أي أن الإقطاع السياسي الحاكم، يكرس مستوى اجتماعياً ملائماً لقيادته. وهذا المستوى الاجتماعي من البُنية هو الذي يقوم الدين بتشكيله. الدين الذي سُحبت منه المواقف الأساسية في الثورة التأسيسية: التوجه نحو التحديث، وتحالف التجار والقوى العاملة، وتغيير التاريخ بالارتكاز على تطور حياة الجمهور المعيشية.

ولكن لأن الصراعات السياسية والفكرية تجري في المستوى السياسي فإن المستوى الاجتماعي يتكرس من كل الفرقاء المتصارعين السياسيين. أي أن تعدد الزوجات وعقوبات العنف واستخدام العبيد والحجر على النساء وتبعية الوعي والثقافة للقصور الحاكمة الخ.. إن هذا المستوى الاجتماعي لن يكون محط خلاف بين الفرق الدينية، التي أخذت تتحول إلى مذاهب بدءً من القرن الثاني الهجري.

فالتحول إلى مذاهب لم يكن يصب في إعادة تشكيل هذه المستويات الاجتماعية المتحجرة، لأن المسيطرين على إنتاج المذاهب انفصلوا عن العاملين، وغدت لهم مصلحة مشتركة في الإبقاء على تخلف وتبعية المنتجين. ومن هنا نرى تضادهم مع مضمون الثورة الإسلامية التأسيسية، ولهذا يركزون على الشكل لدرجة التعصب والعنف.

ولهذا فإن خلافات المذهبيين تغدو شكليةً أكثر فأكثر، مثل كيفية الوضؤ، أو الوقوف في الصلاة، وإذا كان المستوى الإيديولوجي يبدو متضاداً، عبر الاستناد على النص المستقل عن الأئمة أو الموروث عنهم، فإن هذا المستوى الفكري يتحول هو الآخر إلى أشكال مُفرغّة من بحث القضايا الجوهرية للتحول مثل الملكية العامة والخراج والاستغلال الخ..

وهكذا فإن الإقطاع السياسي وقد أسس الدولة المركزية، أو الذي انفصل عنها، فإنه يقوم لا بتكريس حكمه السياسي فحسب، بل بتكريس المستوى الاجتماعي، التقليدي، الذي تهدف ديمومته إلى إعادة إنتاج الطاعة لدى الجمهور المستلب الإرادة.

ويلعب الوعي دور الوساطة بين المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، فالمثقفون الذين ينتجون الوعي والمرتبطون بالأشراف وخدمتهم، يصوغون المبادئ الدينية ويحيلونها إلى أشكال، أي يقومون بنزع وظيفتها التحويلية الأولى، ومواقفها الموجهة ضد الملكية الاستغلالية، ويركزونها على العبادات والمعاملات والعقيدة، ومن ثم تزداد بُعداً حتى عن هذا المستوى، أي تتحول إلى محض عبادات وتستوعب أكثر فأكثر المراحل السابقة للدين كالسحر والخرافة القديمة. [ راجع هنا حديث أبن الماجشون عن قرار عمر بن الخطاب بجعل ملكية الأراضي الخراجية المفتوحة ملكاً لعامة المسلمين.]

وبطبيعة الحال فإن صياغات المثقفين لمستويات الوعي الدينية في كل مرحلة تختلف، لكونها مرتبطة بمدى قوة الدولة وطابعها وكيفية توزيعها لثمار العمل، ولكن إذا حللنا هذه الصياغات بدءً من نهاية القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث فنجد ما قلناه سابقاً من بروز التمذهب الذي كرس البنية الإقطاعية بمستوييها السياسي والاجتماعي. وكان دور المثقفين المذهبيين المتعددين هو تكريس هذا الاختلاف عبر الأشكال الدينية التي تناسب بدلات القوى المسيطرة المتعددة الألوان..

ولهذا سيختلفون حول كيفية الصلوات وعدد الكواكب والنجوم والأرواح التي تهيمن على الفضاء الروحي، ولكن سيتفقون على استغلال العبيد والنساء.

وتغدو الاختلافات بين المجموعات الإقطاعية السياسية والدينية منصبة على الأشكال، وهي تحولها إلى أدوات للحكم أو لمعارضة الحكم ولكن ليس لتغيير أوضاع الجمهور.

إن هذا يستنزف البشر والنص الديني معاً، فالمدينة الإقطاعية الدينية وهي تدمر الريف والبادية بشكل مستمر، باستغلالهما وتفتيتهما، تقوم بتدمير نفسها أيضاً، بتوجه السلطات البذخية فيها، فلا تنهض الصناعة، ولا تلتحم بالعلوم، وتغدو قوة المدينة الاقتصادية مركزة على التجارة والإنشاء اللذين يصبان في البذخ، مما يجعل المدينة على مرور الوقت تنهار من الداخل وتفقد سيطرتها على الخارج.

فالتضخم المتواصل في عدد سكانها، والذي يكون من التوالد غير الطبيعي في العائلات الأرستقراطية، والذي يتكون بسبب الشهوات والفراغ، أو بسبب النزوح المستمر من الريف والبادية، أو بسبب تكوين فرق الارتزاق العسكري، أو بسبب التضخم السكاني المستمر في القرية والصحراء والذي يتشكل لأسباب إنتاجية ولمواجهة قسوة الطبيعة وتخلف الإنتاج وهيمنة الرجال كذلك.

إن النص الديني الموجه عبر هيمنة مثقفي الأشراف وخدمهم الفكريين، يضمرُ على مستوى المضمون، لفقدان الركائز الاجتماعية التي تغذيه بالحياة، فبدلاً من التحالف بين التجار المكيين والعبيد والفقراء، كما كان الإسلام في ثورته الأولى ، يتبدل إلى خضوع التجار للأرستقراطيات اللاهية، وبالتالي يغدو الهجوم على الملأ المكي القديم هجوماً شخصياً أو إيمانياً محضاً مقطوع الجذور بدلالاته الاجتماعية، أو أن التحالف الكفاحي بين التجار والعبيد والفقراء كما كان سابقاً والذين غدوا جميعاً صحابة ثورية، يصير الآن في العصر العباسي الأول وما يليه، تبعية تجار للقصور، أو استغلال نهم للفقراء.

وفي حين كان الإسلام الأول يعتمد على تغيير التاريخ من خلال مصلحة الجمهور ومشاركته، بغض النظر عن المستوى الذي تجلى فيه ذلك الاستخدام والتغيير، فإن المذاهب والفرق الدينية تقوم على تجميد التاريخ واستغلال الجمهور لمصالح شخصية ومن أجل الوثوب إلى الحكم الذي يعيد إنتاج التخلف.

إن هذا يؤدي إلى غربة النص عن مضمونه، أي عن الظاهرات التحويلية الشعبية التي تشكل في مجراها، فيزداد النص تركيزاً على أشكاله الخارجية، ويعادي أكثر فأكثر عمليات التحويل الحديث و(العدالة).

ومن هنا كانت مسيرة فرق المعارضة الدينية المتوجهة لقراءة النص كنص غيبي، تتدهور بشكل مستمر، فالقدرية تضمحل، والمعتزلة تُضرب فتتحول إلى شخوص تابعة للسلطة المستغلة، والزيدية تغدو نائية وموجهة لحكم الأشراف في المناطق البعيدة كاليمن والمغرب وشمال إيران، والإماميات تتحول إلى معارضة ساكنة متوارية، عبر بدايات الإثنا عشرية، أو معارضة متنامية تصل للسلطة في القرن الثالث الهجري عبر الإسماعيلية، ولكن هذه القيادة والانتصارات فيما بعد تكون من خلال قيادة الأشراف وليس التجار، وكذلك يتم استغلال الفقراء ولا يقوم التحالف الثوري معهم، وتصير العمليات برمتها وثوباً للسلطة من أجل هذه العائلات وترفها.

وهذا ما يجعل النص الديني مستمراً في غربته عن مضمونه، فيتفكك، أي يتحول إلى مذاهب. أي إلى تفسيرات تائهة في أشكاله وحروفه المقطوعة الصلة بجذوره.

التحول إلى مذاهب تعني إن ثمة حقائق متعارضة في الدين، أي أن هناك حقيقة دينية، وهناك محاولة قوية أو محاولات للقضاء على هذه الحقيقة الدينية، التي تعنى لدى المثقفين أو الجمهور العدالة والسعادة في الدارين.

إن أساس الانقسام في الوعي الديني ناتج عن انقسام اجتماعي في صفوف المؤمنين، فهناك أقسام غدت مُلتحقة أو تابعة للسلطة، وهناك أقسام تجد نفسها مستغلة بشكل أساسي وبالتالي تصطف في المعارضة. إن القسم الأول ينطبق على الرعاة الذين شكلوا وهيمنوا على المدن وصاروا جنوداً وإدارات ثم عامة موالية أو ثائرة على السلطة، ثم رُفدوا بالعوام العسكر الترك والأكراد الخ، فغدوا هم التربة الاجتماعية للمذاهب السنية. والتكوين الرعوي الواسع وقوة المدن والسلطات المنبثقة عنها، هي ما جعلت لهذه المذاهب السيادة الكبيرة على المنطقة المشرقية من العالم الإسلامي، في حين كانت له السيادة المطلقة في الإقليم الغربي، نظراً لتجذر الطابع الرعوي فيه.

إن القسم الزراعي الذي واجه هؤلاء الرعاة وادغم معهم أو صارعهم، تحمل عبء الاستغلال الأكبر، ونظراً لذلك أخذ هذا القسم بالمذاهب المعارضة، في مخاض معقد (قومي) واجتماعي وثقافي فداخله قوس من المذاهب الإمامية والمسيحية. وتداخل المذاهب الإمامية بالمذاهب المسيحية والإرث القديم أنتج العديد من الظواهر المشتركة.

وبطبيعة الحال يغدو القانون الاجتماعي هو هو، سواء على المستوى المركزي حين انتقل العرب إلى الإمبراطورية، أو في أزمنة التفكك، ففضاء مكة والجزيرة العربية الاجتماعي الذي لم يشكله الحكم الاستبدادي، هو غير المشرق الزراعي الشمالي المشكل على أساس العبودية العامة منذ فجر التاريخ.

إن كل قسم في الوعي الديني يقول إن الحقيقة الدينية معه، ولكن كما رأينا فإن النص الديني يُفرغ باستمرار من محتواه، وتنتقل هذه العملية التفريغية إلى المذاهب، فتغدو الاختلافات ليس من أجل الوصول إلى المضمون الثوري المُضيّع، بل إلى الاختلاف حول الأشكال المتباينة.

وبطبيعة الحال تمتلك الأديان آلية لمواجهة عدم تحقق الوعود الاجتماعية الدنيوية بالإحالة على الغيب، أو بروز عقبات شيطانية الخ..

وتزداد هذه العملية تعقيداً وشكلانية مع ازدياد الاختلافات، وتزداد عملياً الغربات الدينية المختلفة، وهذا ما يفتح مجالاً للمعرفة الحدسية، بعد أن فشلت أدوات النصوص الحرفية في اكتشاف مضمون العقيدة التحويلي.

وهنا تبدأ مرحلة مفارقة لمرحلة الاعتماد على النصوصية، التي أنتجت عقلاً دينياً تابعاً لها، بأشكال مختلفة، عبر كل المذاهب السابقة، أي تبدأ المرحلة الصوفية والفلسفية في الوعي الديني. وتقوم الصوفية على إنكار سياق النص، علىإنه ظاهر، وبالتالي فإن الحقيقة لا تكمن في الظاهر، بل في الباطن، ولكن هذا الباطن لا تجسده الصوفية نضالاً اجتماعياً، وتحالفاً أساسياً بين التجار والفقراء، بين الطبقة الوسطى والمنتجين، تجاوزاً للبنية الإقطاعية، بل تقيم دكتاتورية غيبية للقطب على المريدين، وتصبح هذه الدكتاتورية شديدة التنوع والتشظي بفعل الشطحات والمجاهدات الداخلية الغامضة للأقطاب، ويذكرنا هذا بتشظيات الخوارج، وإن كان بصورة مضادة.

أما المذاهب الفلسفية الدينية فأكثر تعقيداً، وقد أتاح القسم [ العقلاني] منها إمكانية قراءة الطبيعة والمجتمع قراءة موضوعية بأدوات الزمن، لكن غيبيته في القسم الميتافيزيقي، تتشارك مع المذاهب الدينية الأخرى وخاصة الإمامية منها. ولكن لأن الفلسفة الدينية غدت مقطوعة التحليل بالسياق الاجتماعي التاريخي، وارتبطت بالتبعية لشرائح من طبقات الأشراف المختلفة، فقد أصابها ما أصاب الحركات المعارضة التي تجمدت عند هذا الأفق نفسه، كالقرامطة والإسماعيلية والدروز والزيدية الخ..

وبطبيعة الحال، كان كل هذا يشتغل في فضاء نظام إقطاعي زراعي حرفي بسيط، كانت إمكانيات التجاوز التقني والصناعي والعلمي، معدومة فيه.

إن اعتماد قسم من النص الديني على امتداده النصوصي، باعتبار إن هذا الامتداد النصوصي يقوده إلى النص المنبع القادم من النور الغيبي، يغدو بالنسبة إليه شرط الحقيقة الدينية، بغض النظر عن ملاءمتها للعصر أو تناقضها مع العقل أو أهميتها للتطور.

إن النص في هذه الحالة يغدو رجوعياً باستمرار، ولكن ليس إلى جوهر العملية الثورية الإسلامية الأولى، وهنا تحدث غربتان على مستوى الماضي وعلى مستوى الحاضر.

فهو يغدو غريباً تجاه الماضي، فلا يفهم سببيات الثورة الإسلامية وشروطها، أي عمليات تفاعلها الاجتماعية والسياسية والعسكرية مع الجمهور، ليس لشيء سوى لموقفه المحافظ وتبعيته لقوى القهر والاستغلال في زمنه، ولهذا يقوم بإعادة النص المفرغ من دلالاته الثورية إلى زمنه، لكي يمنع اكتشاف هذا المضمون.

تتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة، فتزداد عمليات التدمير الذاتي والشكلانية النصوصية والشطحات والخرافات، أو النصوصية الحرفية الميتة الخ..

إن شروط التغيير وهي تحويل نظام الملكية العامة التابعة لأسر الأشراف، وتحرير الفلاحين والمرأة والعبيد، كانت هي أساس وجود هذه الأنظمة والتيارات، وبالتالي كانت إمكانية تشكل ثورة ديمقراطية معدومة، وكان وجود طبقة برجوازية حرة صناعية مستحيلاً، فراح العالم الإقطاعي الديني يعيد إنتاج نفسه على نحو تفتتي ومأساوي بشكل مستمر، حتى جاء الأتراك والصفويون وأقاموا نظامي الإقطاع المذهبيين الشاملين بنفس الأسس القديمة حتى العصر الحديث.

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6223ff8268845', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });March 4, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : وعي الظاهر والباطن

من السمات الفكرية التي أخذت تبرز في هذا العصر، سمة الوعي بالتفاوت في النصوص الدينية بين الظاهر والباطن، وهذه عملية اجتماعية ومعرفية أخذت تنمو بشكل تاريخي معبرة عن تناقضات عميقة في الفكر الديني الإسلامي، وعبرت عن الحاجة إلى القيام بعمليات تحويلية جديدة بأدوات من الفكر السابق.

فإذا كانت مرحلة الثورة التأسيسية المكية شهدت تماثلاً وتقارباً بين النصوص وفهمها، فإن المراحل التالية أخذت تتباعد كثيراً. وفي المرحلة التأسيسية كان هناك عدم فهم لبعض الآيات القرآنية وتباين في فهمها، وظهرت مفردات الآيات المتشابهة والمحكمة، فالمتشابهة كانت غير معروفة التفسير ولها العديد من الاحتمالات والدلالات، أما المحكمة فبخلاف ذلك.

ويمكن رؤية التباين هنا في كون المتشابهات تتعلق بمسائل الغيب عموماً كالحديث عن الله أو الملائكة أو اليوم الآخر الخ، في حين كانت الآيات الُمحكمات تتعلق بالأمور الجلية كالصلاة وأحكامها أو البيع والشراء، أي كل هذه المسائل التي تدخل في ظاهرات الحياة الملموسة.

فكان هذا أول تباين بين الظاهر والباطن، حيث تجسد المرئي فيما هو اجتماعي وعبادي وظاهراتي، ولكن كان هذا المرئي في خدمة اللامرئي، أي في طاعة القوى الغيبية، حيث إن هذه الأخيرة هي التي تنظم الأولى وتسيرها.

ولكن المرحلة الأولى التأسيسية التي اعتمدت على دعم وتوجيه القوى الغيبية، حيث إن الثورة كانت رسالة إلهية، وكانت تقيم توازناً بين المرئي واللامرئي، بين الواقعي والغيبي، لأن النشاط الاجتماعي الملموس للثورة كان يتداخل وتعليمات السماء ، فيسبقها أحياناً وينتظر حكمها أحياناً أخرى ، أو تقوم هي بالتعليق عليه ولكنها تحكمه في نهاية المطاف أو تجسد سيرورته . لكن كان هناك تداخل بين الثورة والنظرية ، رغم إنها نظرية إلهية ، حيث إن الثورة المحمدية كانت تستلهم تراثاً نبوياً في ظروف العرب الخاصة، المتساوقة مع تجربة شعوب المنطقة، وهذا الاستلهام للجوانب الخيرة من الُمثــُل الإنسانية كالدعوة للخير والمساواة ومقاومة الشر، كان يتشكل في الإرث والعادات العربية، فيتجسد من خلالها.

ولهذا كان هناك ظاهر وباطن من مستوى آخر ، فالحركة الإسلامية التي كان يُفـترض فيها أن تحقق المثــُل الخيرة والعدالة، التي هي نضال الأنبياء السابقين، لم تقم بتحقيق ذلك، بل إن الظالمين واللصوص الاجتماعيين استولوا على السلطة والخراج ، وعلى صنع التاريخ وحكموا المجتمع الذي كان ينبغي أن يحكم بتلك المثل النبيلة .وفي الواقع، كان هذا مصير الثورات دائماً، بأن يتم تجاوزها، ولكن الوعي الديني طابق بين الثورة والرسالة الأبدية ، ولهذا حاول أن يجد من الثورة الأولى ، أدوات فكرية تبرر الثورات الجديدة وتضيف إلى الأولى .

ولكون الوعي الديني الرسمي الذي هيمن على إنجازات الثورة ، والوعي المعارض الذي عمل لاستعادة هذه الإنجازات وإعطائها لجمهور المسلمين عامة ، يشتركان في ذات المصادر الدينية المقدسة : القرآن والسنة ، فقد بدأت قراءات مختلفة لهذه المصادر ، وتركز عمل المحافظين على القراءات الظاهرية الرسمية ومنع الاجتهادات الواسعة والمؤدية إلى تجاوز بنية الاستغلال المسيطرة .

فيما عملت القراءات المعارضة على تأويل تلك المصادر ، ولكن التأويل خضع للقراءة الدينية كذلك ، فهذا التأويل توجه إلى إسقاط الرغبات والأهداف السياسية للفرق على النصوص، فغدت النصوص تكشف ليس لحظتها التاريخية الموضوعية ، بل تأويلات الفرق وأهدافها السياسية في المراحل التاريخية المتعاقبة .فغدت إسقاطات معاصرة على الماضي وأفكاره.

فنجد إن بعض الفرق المنتمية لعوائل الأشراف تجعل حكمها منصوصاً عليه في القرآن والسنة، بحيث يغدو الحكم النبوي مقدمة لحكم الأسرة العلوية أو العباسية مثلاً ، فهنا يغدو الظاهر والباطن مترابطين لهوية اجتماعية واحدة .

يغدو الظاهر هو التاريخ العام للمسلمين، في حين يغدو الباطن هو تاريخ بعض الفرق ومثلها وأهدافها، داخل النسيج العام للثقافة الإسلامية .

وإذا كانت الفرق شديدة البداوة كالخوارج توقفت عند حدود الصحراء والنص والفترة الإسلامية الأولى ، فإن المذاهب و الفرق المتدرجة التحضر ، عملت على بعض درجات التأويل والتفسير تبعاً لمستوى تطورها الحضاري ، حتى إذا حدث الانقلاب على العالم الرعوي ، وأخذ العالم الشمالي العربي والفارسي والمسيحي الزراعي في بعث ثقافته ومصالحه داخل نسيج الثقافة الإسلامية ، بدأت لحظات معاكسة للتأويل ، أي أنها تأخذ في الابتعاد أكثر وأكثر عن النص والحرفية ، بدءً من الهاشمية العباسية حتى الإسماعيلية والدروز الخ..

وهذا الوقوف عند الظاهر من النصوص وذلك الانعتاق الواسع من النصوص ، ليسا مطلقين، فالأول ليس تطابقاً كلياً معها ، والثاني ليست تغييباً كلياً لها ، بل هما عمليتا تداخل متعددة بين الظاهر والباطن ، بين النصوص وإمكانيات تفسيراتها المختلفة ، تعبيراً عن مصالح وصراعات اجتماعية وتباينات ومستويات روحية مختلفة .

فالتفسير الظاهري الكلي وقف عند الحرفية الشديدة تعبيراً عن تنوع شديد في اللحظات التاريخية ، حسب المناطق والأزمنة، فلا بد من قراءته في كيفية تعامله مع هذه النصوص ، وهذا ينطبق على التأويلات المتعددة وتدرجاتها ، ولكن في حين إن التفسير الأول يقف عموماً مع النظام الرسمي الذي تجسد في دول ، فإن الثاني عبر عن حركات الرفض والتغيير، دون أن يصل هذا الرفض إلى إلغاء النصوص أو المنظومة الاجتماعية التي تشكل على أساسها هذا العالم، ودون أن يكون التفسير الظاهري متطابقاً مع النصوص حقيقة، فكلاهما يعبران عن لحظات مغايرة لزمن الثورة المحمدية ودورها وإنجازاتها.

إن الجانبين يعبران عن المنظومة الإقطاعية ودرجاتها وألوانها, ما بين تضاريس الصحراء, وما بين اقصى هيمنة الزراعة, ما بين نمو بعض الأشكال التجارية والمالية للرأسمالية, وما بين هيمنة الاقتصاد الطبيعي.

في حين كان زمن الثورة المحمدية هو زمن تكوين التحالف الاجتماعي بين التجار المتوسطين والعامة الفقراء, وهذه الثورة ولحظات نموها وتوسطها وتراجعها, انعكست في النصوص المقدسة, وقد كان الفضاء التاريخي مفتوحاً لها, عبر المجال العالمي والمناطقي, الذي حدد حينها كيفية نموها, واندماجها ببلدان الفتوح والآثار المترتبة على ذلك.

لقد بقيت المضامين العميقة للثورة تهجس عند فرق المعارضة، في حين قامت الفرق المحافظة بامتصاص واستبدال تلك المضامين بالأشكال الظاهرية للنصوص والعبادات.

وحتى الفرق المعارضة فإنها كانت تفصل النصوص عن سيرورة الثورة، وتجعلها في فضاء ميتافيزيقي غيبي، هو جزء مشترك من نهج الوعي الديني عامة، ولكنها تقوم بإنتاج جوانب فكرية جديدة، هي في نظرها وعياً باطنياً لإبعاد النصوص الدينية، ولكن إنتاج التأويلات داخل العباءة المثالية الدينية، يواصل تحريك النصوص القديمة بالتفاسير الجديدة، دون أن يصل إلى فهم الإسلام كثورة إجتماعية محددة، في زمن محدد.

ووجود الوعي المثالي الديني يعبر عن القوى الاجتماعية العليا التي تكون بيدها قيادة الحركة التاريخية، والتي لا تقوم بفظ الغلاف الغيبي لتكشف المضمون الإنساني والاجتماعي، لأن كشف ذلك يقود إلى انحسار قيادتها وتولي القوى الاجتماعية الفقيرة توجيه الأحداث.

ولهذا فإنها في تفسير الظاهر تحاول أن تبقي الظاهر كوجود مستمر، فهو المكون لوعي الجمهور العادي، الذي لا تحاول أن تزيحه عن الظاهر، بل تبقيه فيه، لأن خروجه عن الظاهر يفقدها إياه، ويجعل سيطرتها متلاشية، فهي تسيطر من خلال الظاهر ومستوياته، والجمهور بكليته لا يستطيع أن يكون باطنياً، أي ممتلكاً لأدوات الثقافة والتأويل.

إن الفُرق لا تختلف كثيراً في تفسير الظاهر، فهي إضافة إلى أنها محكومة بمصادر مقدسة، وبعض نصوصها المحكم لا يقبل التأويل، كذلك فإنها بحاجة إلى هذا الظاهر العام، الذي يختلف هنا أو هناك اختلافات طفيفة، لأنها بدونه تزول، فهو المصدر لتشكلها وإعادة تشكلها.

أما ما تختلف فيه هذه الفرق فهو الباطن، لأنها تفهمه باعتباره تجسيداً لسيطرتها على الجمهور وعلى النص، فهي تضع سيطرتها داخل النصوص المقدسة، كباطن غير محدد المعالم، قد يكون من خلال جملة، كما فهم بنو هاشم بعض النصوص القرآنية، أو من خلال فهم جديد للنص القرآني يتيح للمتصوفة اعتبار طريقتهم في العبادة هي العبادة الحقيقية، وليست الشكلية.

ولكن كل الطرق التأويلية الباطنية تستدرج النص لسلطتها، أي أنها توظفه من أجل هيمنتها على الجمهور وعلى السلطة الاقتصادية والسياسية . ولكن لا بد لها مهما اشتطت في تأويلاتها من إبقاء جسور بينها وبين الظاهر، فبدونه تذوب في الفضاء العريض للعقائد.

ولكن لم يكن البقاء ضمن الظاهر العام المشترك إلا جزءً من عملية التكون الموحدة للأمم والشعوب الإسلامية، ومن الدور التاريخي الذي قام به العرب لصهر هذه الكتل الإنسانية في تجمع سياسي وثقافي مشترك. ولهذا كانت الشعوب المقاربة لوضع العرب الاجتماعي في انطلاقتهم الأولى، كالقبائل في الشام أو البربر في شمال أفريقيا أو شعوب الترك وغيرهم، هي المتجمعة حول الظاهر، أي حول النصوص والأحكام القريبة من إرثها الفكري وحياتها الاجتماعية الراهنة واستقلالها القادم. في حين كان الباطن يجمع الشعوب غير الرعوية بشكل عام، فذلك المستوى من الظاهر لم يكن متساوقاً مع إرثها واستقلالها الراهن، فراحت تنمو عبر الظاهر بباطنها التاريخي. ولكن حتى يغدو الباطن متضافراً والظاهر فإن ذلك أحتاج إلى فترة تاريخية، ولكن لا بد أن يتكيف الظاهر والمسارات التاريخية للشعب المعني، الباطني بمعنى ما، أن تصبح التوليفة معبرة عن كينونة اللاستقلال والتمايز في المجموع الإسلامي.

إن انتشار نفوذ القوى الباطنية بين الناس، يتطلب كما هي الصلة بالظاهر، وعدم قطع الخيوط معه، أن ينتشر تفسيرها المختلف بين الجمهور. وهذا يتوقف على الظروف العامة للوعي والصراعات المختلفة، وطريقة طرح المضمون المختلف وكيفية توظيفه.

ولهذا فإن ذلك يغدو تاريخاً للوعي الباطن، كما كان ثمة تاريخ للوعي الظاهر، أي إن للوعي الباطن أدواته وتراكماته المعرفية وصلاته الموضوعية. فقد يكون في البداية عملاً فردياً استثنائياً، لكون التراكمات لم تصل إلى تحول نوعي تجعل تلك البداية فعلاً مغيراً بشكل اجتماعي وليس مغامرة فردية .

ولهذا فإن للوعي الباطن زمنه وجغرافيته الخاصة، فنجد إن الزمن الأول لسيادة الرعاة لم يكن الوعي الباطن سوى مغامرات على طريقة عبدالله بن سبأ و الهاشمية، ولكن في الزمن التالي حين صعد الشمال الزراعي غدت المغامرات الفردية ظاهرات اجتماعية، فأصبحت الإسماعيلية من جنون في القرن الثاني الهجري إلى ظاهرة واسعة (عاقلة) في القرون التالية.

ولهذا فإن الظاهر يرتبط عامة بالرعاة وعالمهم الاجتماعي، والباطن يرتبط بالفلاحين وعالمهم، ولكن بشكل عام، لأن التداخل يجري بين العالمين كذلك، وما يحدد التداخل والصراع والتباين العملية التاريخية المعقدة المركبة بين الطبقات والشعوب والأمم. لكون لا الرعاة ولا الفلاحون هم الذين ينتجون المفاهيم ويقودون الصراعات والاتجاهات، بل الجماعات الفكرية والسياسية، في ارتباطها بهم.

ولهذا نلاحظ كيف أن الثورة المحمدية راعت ظروف الرعاة وعاداتهم وقوانين العقاب لديهم ودرجات سيطرة الرجال على النساء وأنواع العلاقات الاقتصادية، ولكن بهدف نقلهم إلى مستوى أرقى من العلاقات الاجتماعية، يتيحه الفضاء المفتوح لوجودهم الاجتماعي وعدم وجود تشكيلة محددة ودولة عتيقة الخ..

ولكن التيارات الفكرية والسياسية التالية وجدت نفسها في زمن دولة الإقطاع المركزية، وتباينت اتجاهاتهم بين الحفاظ على هذه الدولة الإقطاعية المركزية وإجراء إصلاحات فيها، وبين هدم هذه الدولة وإقامة دول الخ..ولهذا كان اعتمادهم على الفلاحين، الطبقة المنتجة الرئيسية. ومن هنا كانت تفسيراتهم الباطنية تأخذ من موروثاتها لتشكل حركة سياسية جديدة، ولكن إلى أي حد يعبرون عن مصالح الطبقة؟ إن هذا يعتمد على أهداف حركاتهم وسيرورتها. ولكن الانتقال من دولة الإقطاع المركزية إلى دول الإقطاع اللامركزية هو حركة نمو وتقدم، تؤدي إلى ازدهار الدول المستقلة إلى حين. أي إلى زمن يبدأ فيه الإقطاع اللامركزي بدخول عصر الأزمة. وهنا يأخذ التطور التاريخي الإقليمي دورة التطور التاريخي العام السابق وقوانينه، في حيز جغرافي أصغر، ومع الصراعات السياسية المركبة المحلية والمناطقية.

ولهذا لا بد أن تــُؤخذ هذه الظاهرات بشكل ملموس، وسوف نراها في تتبعنا للعمليات الفكرية الجديدة من وعي الفرق والفلاسفة والاتجاهات الفكرية.

كما أن الوعي الظاهري للدين يتعدد فقد تعدد كذلك الوعي الباطني، وغدا في درجات ومستويات، ولهذا تداخلت الفلسفة الدينية والفرق الفكرية السياسية، وصارت أنماطاً لوعي باطني متعدد.

ولكن لم تتداخل أنواع هذا الوعي الباطني في هذه المرحلة، ونأت أنواع الوعي الظاهري عنها مؤقتاً، أي لم تصبها العدوى الشاملة بالاهتمام بالباطن؟

إن ذلك يعود في البدء إلى المناطق الاجتماعية المشتركة التي نما عليها كلا النوعين، فهي المناطق التي قلنا عنها، انها مناطق الشمال الزراعي، ويمكن إضافة ا لآن بدرجة محدودة وتالياً بصورة واسعة، المناطق الزراعية في القسم الجنوبي من العالم الإسلامي والعربي كاليمن والبحرين وأقسام من الهند، فهذه المناطق أخذت تستعيد استقلالها وحركتها الفكرية والسياسية الخاصة عبر التفسير المختلف، عبر الحفر تحت النصوص.

إن هذه العملية من التأويل الباطني، سوف تتمسك بالثوابت الدينية الظاهرية شكلاً، وتعيد النظر فيها مضموناً، على درجات وتباينات شديدة من إعادة النظر هذه.

إن هذه الأعادة ستغدو أدوات الحركات السياسية الجديدة وهي تحصل على نفوذها بين الناس وعلى الأرض. وقد استطاعت ا لاتصال بالناس والنمو بينهم بسبب أزمة ومن ثم انهيار الإقطاع المركزي وظهور الأقطاع اللامركزي وشظاياه السياسية المختلفة، أي عجز مركز السلطة في بغداد ثم المراكز الإقليمية على السيطرة وعلى تكوين وحدات بدوية عسكرية كبرى موالية، فقدت الأجسام الريفية، بشكل دول ومناطق، في الاستجابة لحركات التمرد والثورة والفوضى.

من هنا كانت ما سميت بالحركات الباطنية تحصل على نفوذ سريع وقوي في هذا العصر، فالأمر لا يعود إلى قدرات هؤلاء الدعاة على التعبئة والتحريض بل أيضاً في وجود أرضية موضوعية مؤاتية. فالمركز في بغداد كان غير قادر في بعض الأزمنة على ضبط حتى سواد العراق، مما يعبر عن تلاشي السطوة، وبالتالي ظهرت ظروف يستطيع فيها الفلاحون رفع رؤوسهم والبحث عن أنظمة جديدة، أي توظيف فوائضهم الاقتصادية في تطوير حياتهم ومناطقهم.

ومن هنا احتاج هذا التململ والكفاح إلى أفكار باطنية جماهيرية، أي إلى صياغات للتمرد بشكل مفهوم لجماعات واسعة، ومن هنا اشتغل الإماميون والإسماعيليون والقرامطة بشكل دعائي واسع، أي عبر صياغة أفكارهم بلغة شعارية مفهومة للسواد الأعظم، فعلى الرغم من انبثاقها من مواد المسلمين المقدسة، فإنها تقوم بإعادة النظر فيما عد ثابتاً وأبدياً.

إنها تؤكد ان هذا الظاهر خلفه باطن عميق، ويقال ذلك لأن التطبيق المستمر والطويل للظاهر لم يؤد إلى تحسين أحوال هذا الجمهور المستعبد الفقير، فأين يكمن الخلل؟ هل هو في الدين وشعائره أم في أنه لم يطبق تماماً، وقامت القوى المسيطرة على فهمه وإعادة إنتاجه بتحريفه، والعمل بالظاهر فقط وترك الباطن وهو مستودع الاسرار.

(وزعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيُّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلها ظاهر وباطن، وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمثال مضروبة، وتحتها معان هي بطونها، وعليها العمل، وفيها النجاة).

لقد قالت قوى الظاهر: إن التمسك بالظاهر هو المنجى من كل الشرور ولكن مآل الحياة لا يدل على ذلك. ولكن من يستطيع كشف الباطن وكيف؟ هنا أخذ الباطن والمستور يتحول إلى سلطة، مثلما ان الظاهر صار سلطة مستغلة مستمرة، وكما وجد في أساسيات الإسلام أداته الفكرية ليكون مقبولاً، وهذا أمر لا بد أن يتشكل عبر فئة المثقفين، فإنه لا بد له أن يجد مظلة اجتماعية قائدة في أسر الأشراف، ولهذا كان العلويون وسلالتهم هم هذه القيادة الاجتماعية.

إن تناسج قوى المثقفين والأشراف في هذه الحركة، الباطنية، يعيد إنتاج سيرورة التفاعل بين الوعي والإقطاع. فعلى الرغم من أن مادة الثورة البشرية هم الفلاحون في المناطق الأولى، وهم المستهدفون زعماً بتحويل أوضاعهم، فإن القيادة تكمن لدى أسر الأشراف، أي في الإقطاع الكامن. فهي حركة لا تستهدف زوال الإقطاع بل تعددية سلطاته، أو تغيير اسم الاسرة الإقطاعية الحاكمة.

وقيام هؤلاء المثقفين بجعل الحركة في أيدي الآئمة المستورين يرينا جسم القيادة اللامنظور، وهي توضع في رأس الأسرة الإقطاعية المطلقة التصرف، حيث الولاء المطلق للاتباع في المناطق المقهورة، وحيث يقسم التابع يمين الولاء، وتغدو الحركة الاجتماعية تابعة لمركز غير منظور، هو فرد مطلق مهيمن، سيقوم بالاستيلاء على اشتراكات ثم أرض وخراج هؤلاء الفلاحين، فيعيد إنتاج النظام الإقطاعي تحت اسم أسرة مختلفة. أي أن الحركة الباطنية هنا لا تعتمد على النظر في الأرض الزراعية وتقسيمها وتمليكها للفلاحين، وإطلاق الحريات الفردية والجماعية في مجتمع حر، بل تبقي تلك الظروف السابقة وتعتمد على جعل الموارد في خدمة الإمام اللامنظور.

إنها في المناطق التي اعتمدت على تجارب ثورية سابقة كثيرة في التعاون، كسواد العراق، تقيم مشاركة لكن هذه المشاركة لا تبدل علاقات الإنتاج، فتقوم بتوزيع الأراضي، بل هي تجعلها في خدمة سلطة جديدة فيها حلم التغيير والعدل، لكن السلطة الجديدة حينما تأتي توظف هذه المداخيل والثروة في استمرار الوضع الراهن ولمشاريعها السياسية والبذخية. أي تعيد إنتاج الإقطاع المذهبي بصورة أخرى.

إن عجز الفلاحين من التحول إلى قوة ثورية تعمل لمصلحتهم بشكل عميق، كما حدث مثلاً في الثورة البابكية الإيرانية، يعود لطابع الوعي الديني المنشور في هذا الفضاء، حيث يتشكل عبر هيمنة الإمام اللامنظور وشبكته السياسية، التي تخضع حركة الفلاحين لمصلحتها ولتكتيكاتها السياسية، فلا تجعلهم يلغون السلطات الأبوية والعشائرية والذكورية والاستغلالية، كما جرى في ثورة الفلاحين الإيرانية سابقة الذكر، بل تجعلهم يحافظون عليها، أي يحافظون على بنية الإقطاع بمستوياتها الاجتماعية، فلا يحدث التغيير إلا في المستويين السياسي والإيديولوجي.

إن الفلاحين هنا يقومون بإعادة إنتاج استعبادهم، عبر الانتقال من مالك إلى آخر، عوضاً عن أن يقاوموا بنية التبعية للمالكين السياسيين.

February 28, 2022

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : روسيا ودعم الدكتاتوريات

حين كانت روسيا بصيغة الاتحاد السوفيتي هي التي دعمت حركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي في العالم الثالث، ولولا تلك المساعدات ما كان العالم قد تخلص من الاستعمار المباشر (الكولونيالي)، لكن نقطة الضعف الكبيرة التي رافقت ذلك الدعم إنها مساعدات لم تشترط قيام أنظمة ديمقراطية في العالم المستقل، سواء عبر بقاء تحكم الجيوش أم تحكم قوى المخابرات في هذه الدول الفتية، والتي تحولت فيها أجهزة الحكم بعد فترات النمو إلى صخور تعرقل النمو الحديث وإلى أجهزة تسليط ضارية!

وهنا كان ثمة تقاطعٌ بين الحركات التقدمية والديمقراطية في هذه البلدان وبين سياسة دعم الدكتاتوريات الوطنية، وحدث التباسات وتناقضات وتباينٌ كبير في المواقف.

لكن قيادات هذه الحركات البيروقراطية لم تطور أدواتها التحليلية النقدية وفضلت المساعدات السوفيتية على تعرية هذه الأنظمة أو نقدها بشكل مستمر وعقلاني وبعيد المدى. وعبر هذه العقلية التابعة نشأت ثقافةُ المحفوظات والشعارات والانتهازية التي تقوم بالتستر على أخطاء الحليف وتبرير مواقفه حتى لو كانت معادية للحريات والديمقراطية، وهو ما أدى إلى الكثير من السلبية والتعثر في نمو حركات التحرر الوطني وحركات التغيير الاجتماعي العميق فيما بعد ذلك. وهي ثقافة أنشئت جيلاً من الانتهازيين الذي تواصل في الأجيال التالية وأثر في الحركات المعارضة الأخرى، فغدت المواقف السياسية مقطوعة عن سياقات الديمقراطية، وتم تجزيء القضايا واستغلال أي موقف سياسي لخدمة القابضين على الأمور وتكرست ظواهر عبادة الأفراد وغياب الدرس الفكري العميق.

وهذا الأمر لم يتشكل في بلدان العالم الثالث المتجه للتحرر فقط بل تكون في روسيا نفسها، التي لعب فيها احتكار السلطة لحزب واحد في نشوء ذات العقلية السياسية التي تكرس منفعتها وهيمنتها بغض النظر عن النتائج الوطنية والعالمية لمثل هذه السياسة.

نعم تغيرت روسيا الاتحادية عن سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية، لكن جوهر الأمور لم يتغير كثيراً ودعم الدكتاتوريات (الصديقة) وبغض النظر كذلك عن النتائج الوخيمة لدعم دكتاتوريات خطرة على المستوى الداخلي الوطني، حيث تبعثر هذه الأنظمة الثروات على التسلح في حين تعيش شعوبها في فقر شديد. لكن روسيا تجد أن صفقات التسلح هذه مفيدة مالياً وسياسياً لها، أما أن تكون لها نتائج وخيمة على شعبها ذاته الذي عانى من الحروب فهو أمرٌ لا يخطر في بال قادتها، ما داموا يحصلون على المليارات، والجماعات التي تتدفق عليها هذه الأموال في بحبوحة من العيش ولا يهمها النتائج البعيدة المدى لإثارة القلاقل في العالم.

وتلقى هذه السياسة الخطرة الصمت من دوائر التغيير في العالم الثالث، والتي ينظر بعضها إلى أن هذه السياسة الروسية سياسة نشطة مفيدة، حتى لا تخلو الساحة الدولية للاعبٍ واحد كبير، فماتزال ذات العقلية السياسية القديمة البيروقراطية موجودة ومتأصلة في هذه الجماعات. حيث تشكلت تحالفات غريبة هي تحالفات بقاء قوى الشمولية في العالم الثالث وبغض النظر عن الجذور والانتماءات والتيارات!

ووجود الصراع ضد تحكم قطب أو أقطاب في بقية العالم هو أمر جيد، لكن لا يعني ذلك تأييد أي مجنون في سياسات العالم الثالث التي لا تتيح هياكلها السياسية الاجتماعية قنوات للشعب لكى يغير من هذه السياسات. فما دامت المعارضة للسياسة الأمريكية أو الغربية أو الشرقية تستندُ إلى قوى شعبية منتخبة، فهي معارضة مقبولة وإن لم تكن بالضرورة صحيحة، فالشعوب والأقسام المنتخبة تخطئ كذلك، وقد تؤزم حياتها بتصعيد قوى متخلفة فكرياً وسياسياً. لكن الديمقراطية تصحح نفسها. وقد لا يكون التصحيح ممكنا إذا دعمت روسيا سياسات الحروب وبيع الأسلحة الخطرة وخربت السلام الهش في المنطقة والعالم!

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-621d7464e5915', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });February 18, 2022

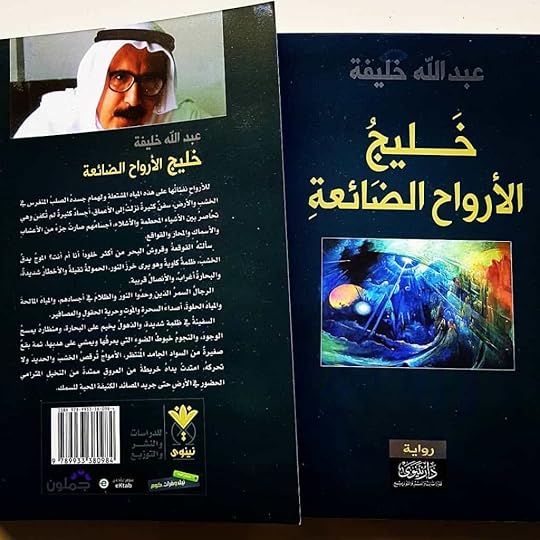

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : خليجُ الأرواحِ الضائعةِ

ـ فصول من الرواية

للأرواحِ نفثاتُها على هذه المياهِ المشتعلةِ ولهمامِ جسدهُ الصلبُ المنغرس في الخشبِ والأرضِ، سفنٌ كثيرةٌ نزلتْ إلى الأعماق، أجسادٌ كثيرةٌ لم تُكفن وهي تُحاصرُ بين الأشياءِ المحطمةِ والأشلاءِ، أجسامُهم صارتْ جزءً من الأعشابِ والأسماكِ والمحار والقواقع.

سألتهُ القوقعةُ وقروشُ البحر من أكثر خلوداً أنا أم أنت؟ الموجُ يدقُ الخشبَ، ظلمةٌ كاويةٌ وهو يرى خرزَ النور، الحمولةُ ثقيلةٌ والأخطارُ شديدةٌ، والبحارةُ أغرابٌ، والأنصالُ قريبة.

الرجالُ السمرُ الذين وحدَّوا النورَ والظلامَ في أجسادِهم، والمياهَ المالحةَ والمياهَ الحلوةَ، أصداءَ السحرةِ والموتِ وحريةِ الحقولِ والعصافير.

السفينةُ في ظلمةٍ شديدةٍ، والذهولُ يخيم على البحارة، ومنظارهُ يمسحُ الوجودَ، والنجومُ خيوطُ الضوءِ التي يعرفُها ويمشي على هدبِها، ثمة بقعٌ صغيرةٌ من السوادِ الجامد المُنتظر، الأمواجُ تُرقصُ الخشبَ والحديدَ ولا تحركهُ، امتدتْ يداهُ خريطةً من العروقِ ممتدةً من النخيلِ المترامي الحضورِ في الأرضِ حتى جريد المصائد الكثيفة المحبةِ للسمك.

يعودُ همامٌ بذاكرتهِ للوراء.

في بيتهِ في دارين، في غابةِ القواربِ والسفنِ والأكواخِ والبيوت الصغيرةِ والسعفِ المشاكسِ والحجرِ شقيقِ البحر، جاءهُ رجالٌ كبارٌ ومضوا بهِ إلى الوالي التركي، لم تكن العيونُ والسيوفُ والبنادقُ والمبنى الهائلُ في جوفِ الصحراءِ وغابةُ الحيواناتِ الذائبةِ في الرمال ، بقادرةٍ على هزِ شعرةٍ من روحه.

الوالي متوترٌ، والمبنى المهيمنُ على الجبالِ والأرواحِ والظلال يرتعشُ خوفاً، امرأتهُ الحريريةُ البيضاءُ كالقشدةِ عاصفةٌ من الحركةِ والآهات، تضمُ طفلَها بحنانِها الحار، وتنزل من الطوابقِ العليا إلى التربةِ الصفراء ورمالها المتحركة، تقتربُ من الجِمال اللامبالية التي تمضغُ بقايا العشب بمحبة، تمشي بقربهِ وصوتُها يختنقُ وهي تقتربُ من البوابةِ والصحارى بأشداقها المفتوحة.

يقتربُ همام من قلبِ العاصفة، من المجلسِ الكبيرِ الذي لم يدخلهُ أبداً وصارَ مشاعاً، أناسٌ تحملُ الكراسيَّ الضخمةَ الخشبيةَ المنقوشة بفسيسفاءٍ زجاجيةٍ عميقةِ الألوانِ الخافتةِ المضيئة، الصورُ الكبرى للسادةِ العظامِ التي لم تنزلْ للسجادِ المغبرِ أبداً، هي الآن مكومةٌ على بعضِها البعض، تبدو شظايا من وجوهِها، وشواربُها مقطوعةٌ ، وعيونُها وحيدة.

الوالي ناظم بك يتكلم بتوترٍ مع حراس.

لمحهُ وهو يدخلُ في طوفانِ المتاعِ المتحرك، شيءٌ يبدو منهُ ويغيب، الأشياءُ تبدو ثمينةً، ذاتُ روائحٍ غريبةٍ مفعمة بالأناقةِ والأصالةِ والجدة، الوحيدةُ التي لا تلامسُ الغبار، حراكُها من المبنى الهائلِ القوي نحو رمالِ الصحراءِ المتحركةِ يبلبلهُ ويؤلمه، أشارَ عليه المسئولُ بالاقتراب، دخلَ همام شيئاً من الزوبعة، تكادُ الصناديقُ السائرةُ نحو المجهول أن تضربه، والخدمُ يؤشرون ويهمسون كأنهم مُلصَقون بهذه الأشياء، وهم يُخدشون ويَسقطون فلا يتذمرون، وتُسلم الصناديق، نهرٌ من الكتلِ يمضي نحو الشمال ، هو الهربُ الواسعُ المجهول.

يتطلع ناظم فيه. الآن يتمكنُ من إلتقاطِ ملامحهِ بوضوحٍ بارق، الوجهُ الأبيضُ المُحَّمر، الوسيم، ذو الشاربِ الكثيفِ وخطا الحاجبين الدقيقين اللامعين، والوجه العريض الهادئ ذو البروق النابضة من الأسى والتساؤل والحيرة، والفم الصغير المطبق، تجعله يتناغمُ بقوةٍ بهذه الشخصية النائية العالية البعيدة لسنين.

يتكلمُ بثقة وقوة:

– سيد همام أمامك مهمة كبيرة وخطيرة، عليك أن تنقلَ بضاعةً ثمينةً فلا تحاولْ أن تفتحَ الصناديق وأن تعرف ما فيها، أرحلْ بها سريعاً إلى الشمال حيث ميناء الكوت، هناك سوف يتسلمها منك مسئولٌ من قبلنا. هل تقدر على ذلك؟

أبصارُ الرجالِ الكبارِ تحدقُ فيه، وجوُهُهم المنتفخةُ من النِعم، وشواربُهم الكثيفة، وطرابيشُهم وعماماتُهم كلها ترسلُ إشعاعاتِها نحوه، كأن الإمبراطوريةَ كلها تتوقفُ على كلمةٍ منه.

– سوف تواجهكَ صعوباتٌ كبيرةٌ خطيرة، المياهُ الملبدةُ بالاحتمالاتِ والغيومِ والألغامِ والسفن، البحرُ كلهُ في غليانٍ ، فهل تقدر؟

– نعم.

بهدوءٍ وكبرياء قالها رغم وشوشة الحذر داخله، ومرآى سفينة ابيه الراحلة في الغمر، وأخوه المتمرد عن ظل الأب، ورؤاهُ الحلميةُ المغمورةُ بالأشباحِ والجنيات وبالصحارى الملأى بالأطيافِ والقبائلِ الهاجعةِ الجائعةِ، وبدا له إنه سيدُ البحر لا أحدَ ينازعهُ على سفنهِ الخشبيةِ المسكونة بالرياحِ وقوى الأسلاف.

لهم أن يتطلعوا إلى بعضِهم البعض بشكٍ ودهشة، وتتدلى أطيافُ إبتساماتِهم من وجوههِم، وينظروا إلى ثوبهِ المغزول من طينِ الترابِ وسعفِ الحقول وريشِ الطيورِ بإحتقارٍ، وإلى هيكلهِ النحيف ولخريطةِ عظامهِ الناتئة في خيمةِ القماشِ الأرضي الملوثة، بمشاعر من الهزء والذهول.

– أتعرف يا سيد همام لم أجدْ غيرَك في هذه اللحظةِ الرهيبة، توجهتُ لأبيك فكان قد غادر اليابسة، عائلتكم كانت دائماً ملاذي في مهماتِ البحر، تلمستُ رباناً آخر من هؤلاء الصناديدِ الذين أمتلأتْ أجسامُهم بالنوى وأخاديد سيوفِ قروشِ البحر وبآثارِ الرصاصِ فكلهم تهربوا! يا إلهي لم أظن إن حالةَ الرعب وصلتْ إلى هذه الذروة، وكلمني أحدُ موظفي بإن ثمة شخصاً من عائلة جبر قد يقدر على القيام بهذه المهمة. ودهشتُ أن ثمة رجلا آخر من هذه العائلة التي لا تنفد من الرجال الشجعان، وكان الأبُ العملاق يحجب كلَ شيء! ولم تتأخر يا رجل!

كانت الثلةُ تهمسُ لبعضها:

– هل هو أخرس؟

– لا بد من إرسالِ مجموعةٍ معه، ربما ذهبَ بوديعتنا إلى جهةٍ مجهولة!

– إنه محل ثقة، أطمئنوا.

في تلك اللحظةِ دخلتْ المرأة، حجابُها الخفيفُ لم يمنعْ ثورةَ شعرِها، وجهُها براقٌ، ألقتْ عليه نظراتٌ ساحرة، إندفعتْ إلى ناظم، تطلعتْ إلى ناظم المغمور بنورِها، أشارتْ إليه، لم يسمعْ كلماتِها لكن صوت الوالي كان جهيراً:

– لا، ليس هو الذي سوف يأخذكم.

الهواءُ الحارُ، الغبارُ الكثيفُ الانتشار، السماءُ الممحيةُ الألوان، الطرقُ المفتوحةُ على كلِ إحتمال، والمرأةُ تدخلُ وابنُها الصغيرُ جوفَ العربة، وحراسُها على صهواتِ خيولِهم، وبنادقُهم جاثمةٌ وراءَ ظهورِهم، وهو يضعُ الصناديقَ على ظهورِ الجمال، والبريةُ

الواسعةُ الضاريةُ تراقبُ الجميعَ ، وتفتحُ أذرعَها المتوهجةَ لاحتضانِهم، ويندفعُ متأخراً وراء تلك القافلة القوية التي تهز الأرض.

بدا له أن يمضي في دربٍ آخر، أقصر وأسرع للشرق، لكن طريق المرأة سلبَ حسَهُ، الرجالُ الحراسُ، الدليلُ البدوي ذو النظرات القلقة، أيقظتْ شكوكاً غريزيةً مبهمة، وراح يغذُ السيرَ بسرعةٍ كافية وراء خطى الجماعة، ورجاله المشككون لم يكن لديه وقت لنقل الأسئلة إلى رؤوسهم.

اللحمُ البشري السائرُ بين التلال، مضاربُ القبائلِ المتناثرةِ قرب الأوديةِ، الأراضي المقفرةُ إلا من أشجارٍ قليلة، ثم تتراءى البقعُ الرماديةُ لقماشِ الخيامِ المفتوحةِ على الهواءِ، وتومضُ بضعةُ آبارٍ، وتتدفقُ أراضٍ بها بعضُ النبات، وتسرحُ قطعانُ النوقِ في الأرض الواسعة، والطريقُ الترابي لا نهايةَ له، وقافلةُ السيدة تصلُ إلى مصيدةٍ حجرية واسعة، وتتراءى نقاطٌ سوداءُ في القمم، وتنزلُ أحجارٌ كثيفةٌ على طليعةِ القافلةِ المذعورةِ التي تصهلُ خيولُها بعنف، ويتساقطُ رجالٌ بين سنابكِها، وتثورُ الرمالُ بينها، وينزل ملثمون من بين الشعابِ مثل الذئاب والثعالب، ويسمعون طلقاتِ نارٍ كثيفة وآهات مروعة، وهو يجري مستطلعاً يزيحُ طبقاتِ الترابِ المتعالي الثائر، وينصتُ للكلماتِ النادرةِ المنفجرة، ويرى اللصوصَ يقتربون من جوهرةِ القافلة ومن الصناديق الثمينة، وبضعةُ حراس يقاومون ويُجندِلون بعضاً من المهاجمين الكثار الممطرين سيول النار، والمنهارين من بين الأحجار، والمتسللين قرب العربة والإبل الصائحة المروعة.

إقتربتْ جماعةُ همام منه، وجوهُهم إمتلأتْ كرهاً وقلقاً، وتحفزتْ أجسادُهم، لكنه رفعَ يدَهُ، راحَ يفكرُ هل يحيدُ عن مهمته؟ وجه السيدة يقلقُ مشاعرَهُ، طفلها يبكي في قلبه، والجِمال وراءه عليها الصناديق الثمينة، ذات الأسرار، لن تأتي لحظة أفضل من ذلك لُينقذَ أثمنَ الأشياء عند الوالي. لكن من هو الوالي حقيقة؟

وبدا أن الرصاصَ قد نفدَ من المدافعين، ويبدو أن لغةَ النارِ الكثيفةِ المجلجلةِ دوتْ في البرية، وأن القبائلَ السارحةَ، ومجالسَ الكلامِ والحكايا والرباباتِ العازفةَ على أوتارِ القلوبِ الممزقة، والرعاةَ الجاثمين على الصخورِ يغزلون الشعرَ وآهاتِ النايات وحتى النسوة جامعات الحطب والأعشاب اليابسة، كلهم سيندفعون للغنائمِ المتبقيةِ من الأتراكِ المثقلينِ من المكوسِ والضرائب والجزى، سيجدون بضعةَ خواتم يقطعونها من الأصابعِ المتمسكةِ بها حتى والجثث تتحشرجُ، أو يعثرون على قلادةٍ ما نزفتْ على التراب، أو قطعاً من الليراتِ الذهبيةِ تاهتْ من الأكياسِ القابضةِ بقوةٍ على أنفاسها.

ليكن ما يكون!

تلك المرأة وذلك الطفل أثمن لديه من كل الكنوز والعطايا والمكانة الرفيعة في الشمال!

حين خمدتْ لعلعةُ الرصاصِ وتحولَ البارودُ إلى بقايا دخانٍ يتموجُ في الفضاء، وجاءتْ الحشرجاتُ الأخيرةُ لضحايا الغدرِ والنداءاتِ المستجيرةِ لمرتكبي العدوان، وبدأتْ الصناديقُ تسقطُ من فوقِ ظهورِ الجمال، والمطارقُ تضربُ الأقفالَ بحدةٍ مسعورةٍ، وسُمعتْ اللغةُ الرقيقةُ المنزعجةُ الباكيةُ للمرأة، هجموا على الذين فتحوا الصناديقَ بفرحٍ صبياني مبهور، وغرفوا من أكداسِ الليرات الذهبية بأيديهِم الملوثةِ بالدم لا تزال يرفعونها في الضوءِ بجنون المُعدَّمين الذين يشارفون على الثروةِ فجأة، كانت الرصاصاتُ تنتزعُ آخرَ لحظاتِ السعادةِ في حياتِهم، ويترنحون بأسىً وألمٍ مَذهولين من إنطفاء الأحلام والحياة معاً.

وهم ينتفضون برمقِِ أعضائِهم الأخيرةِ ويهزون التربةَ وآخرون يولولون ويطلقون بغضبٍ وفوضى النارَ، تتقدمُ بينهم النعالُ الصلدةُ وكعوبُ البنادقِ القاسيةِ وتُطلقُ عليهم رصاصاتُ الرحمةِ فيسكنون على الترابِ كلياً بعد حراكٍ طويل، كانت ثلةٌ قد أحتازتْ العربةَ وراحتْ تحركُها بخللٍ بَينٍ، العجلاتُ تدوي وتحفرُ الترابَ، ويدُ المرأةِ تضعُ بصمتَها المرتعبةَ على الزجاج، وهمام وجماعته يتقدمون بحذرٍ من السائق والخاطفين الذين وضعوا أسلحتَهم على ذلك اللحم الرقيق الباكي مهددين، وإندفعتْ العربة وهزتْ الأرضَ الصحراوية بعنف، والخيل تجري وراءها ثم تثقب إطاراتها وتقف بقوة.

2

هي دارين التي خرجَ منها. نقطةٌ صغيرةٌ تضاءلتْ وغطستْ وراءَ البحر، هو الربانُ الكبيرُ أحمد بن جبر خرجَ بسفينتين كأنهما أسطول، البحرُ الأزرقُ الواسع يفتحُ ذراعيَهِ، وبدتْ الصحارى الترابيةُ اللامتناهيةُ وراء تاروت متجهمةً تدورُ فيها دوائرٌ كريهةٌ من الغبار، الجزيرةُ تلويحةٌ خضراءُ بين الصخور، تشمخُ النخيلُ ورأسُ القلعةِ ينزل لقعر المياه.

النوارسُ تعرفه، تمشي مع زبدهِ الكثيفِ نهرِ البياضِ السائرِ في البحر، تلتقطُ السمكاتِ الصغيرةَ الهاربةَ من قبضاتِ شباكهِ، تحطُ قربَ رجالهِ، المشغولين بنسجِ الحديدِ وتحويل الأقفاص إلى مصائد مشبعةٍ بطزاجةِ الحشائش، إزاراتُهم الكالحةُ فقدتْ ألوانَها، وأيديهم وأرجلُهم تتغلغلُ بين الخشبِ والحديدِ والنوى، يبدون طيوراً تلتصقُ بالصاريين والشراعين وتغوصُ في المياهِ بين الأحجارِ والسلاحفِ والأسماكِ والشعابِ المرجانية والحياة السرية الخالدة الساحرة في الأعماق، الإزاراتُ أجنحةٌ أخرى تبدو في القعرِ والأجسامُ شبهُ عاريةٍ ملتحمةٍ بالحديدِ النازلِ على التربة.

الحشائشُ تطفو أبسطةً خضراءَ يدغدغُها الموجُ نحو الشواطئ، وقناديلُ البحرِ تمشي نحو هلاكِها على التراب تتحول إلى جمرٍ في إيدي الصبية.

يجثمُ وراءَ الدفة، البحرُ كله في صحنِ نظره، ثوبٌ أبيضُ وكوفيةٌ ملفوفةٌ على الرأس، ويدان من حبالٍ وخرائطُ عروقٍ وهواءٌ منعشٌ يلتحمُ بجسده.

منذ متى عرفَ هذه المياه؟