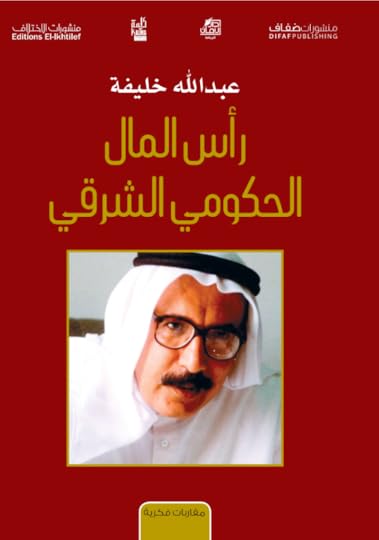

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : أسلوب الإنتاج الكولونيالي أو رأس المـــال الحـكومــــي الشـــــــــــــرقي

لا شك أن المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل من المساهمين البارزين في تحليل الواقع العربي المعاصر من منطلقات نقدية عميقة وخاصة من رافد الماركسية البنيوية ، التي قام بتطبيقها على الواقع العربي بصورة حرفية ، دون رؤية الاختلاف بين مستوى التطور الغربي ، وتطور البُـنى الاجتماعية العربية .

ونحاول في هذه الموضوعات قراءة آرائه وتحليلاته لندوة جرت في الكويت في السبعينيات من القرن الماضي ، اتخذت لها عنواناً هو (أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي) ، وقد ناقشها في كتابه : (أزمة الحضارة العربية أم أزمات البرجوازيات العربية ؟) .

يفترض مهدي عامل مسبقاً ، ودون دراسات ، بأن المجتمعات العربية هي مجتمعات رأسمالية . فهو يصر على أن ( نمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر في البنيات الاجتماعية العربية) ، (9) .

إن هذا يبدو لوعيه شيئاً بديهياً ، صحيح إنه يقول أن ثمة علاقات ما قبل رأسمالية في هذا الإنتاج غير أنها ليست سوى بقايا .

فيقول بوضوح : إن فهم تطور بنية علاقات الإنتاج الرأسمالية مثلاً في البلدان العربية في الوقت الحاضر ، وفهم أزمات هذا التطور يستلزم بالضرورة الانطلاق بالتحليل من هذه البنية بالذات في شكل وجودها القائم في كل من البلدان العربية. ) ، (10) .

وليس ثمة من الضرورة بحث جذور هذه البُنى (مع ظهور الإسلام مثلاً ، أو مع الجاهلية ، أو مع بدء العصر العباسي أو الأموي أو الأندلسي أو عصر الانحطاط الخ . . ، بل هو يبدأ مع بدء التغلغل الإمبريالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.) ، (11) .

وهو يعترف بأن ثمة (أشكالاً من الإنتاج سابقة على الإنتاج الرأسمالي لا تزال حاضرة في البنيات الاجتماعية العربية) ، غير أنها ليست سائدة فيه ، بل الإنتاج الرأسمالي هو السائد .

ونحن نحاول أن نفهم كيف استطاع الاستعمار أن يجعل من هذه العلاقات سائدة ؟ أي كيف استطاع أن يجعل العلاقات ما قبل الرأسمالية لا تسود بل أن تسود العلاقات الرأسمالية ؟

لا يقوم مهدي عامل ببحث هذه المسألة تاريخياً ، بأن يعطينا أمثلةً عن بلد عربي ومنذ القرن التاسع عشر تحول إلى الرأسمالية ؟ فلا نجد .

ولا أن يقوم بتحديد متى استطاعت البرجوازيات العربية أن تستولي على الحكم وتنشر النظام الرأسمالي الشامل ؟

ومن جهة أخرى فهو يؤكد بأن (كثيراً من علاقات الإنتاج الاجتماعية ، سواء في الحقل الاقتصادي أم السياسي أم الإيديولوجي ، التي تنتمي إلى أنماط من الإنتاج بالية ، أي بالتحديد ، سابقة على الرأسمالية ، لا تزال قائمة في البنيات الاجتماعية المعاصرة) ، (12) .

ينطلق مهدي عامل لتحديد هيمنة الرأسمالية على العالم العربي منذ القرن التاسع عشر بشكل مضاد للقراءة الموضوعية ، وهو يفترض رأسمالية سحرية تتشكل منذ أن تطأ بوارج بريطانيا وفرنسا الشواطئ العربية ، في حين إن الرأسمالية تتعلق بمدى تشكل الرأسمال الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومدى انتشار العمل المأجور على بقية أنواع العمل في النظام الاجتماعي .

وتتحددُ سيطرةُ البنيةِ الرأسماليةِ بوصولِ منتجي البضائع إلى سدة الحكم ، وإزاحة ملاك الأرض وإقطاعيي السلطة السياسية ، وسيادة العمل بالأجرة ، وهي كلها أمور لم تتحقق في نهاية القرن التاسع عشر ولا في نهاية القرن العشرين العربيين !

ولكن مهدي عامل يُصادر ببساطة ، قبل أن يبحث ، فهو منذ البدء يقول: (أزمة البرجوازيات العربية. .) فأفترض إن هذه البرجوازيات قد حكمت وتعفنت في الحكم وهي مأزومة الآن؟! في حين إن البناء الاقتصادي والسياسي لم تتحقق فيه شروط انتصار الرأسمالية !

ولكن ذلك لا يتعلق فقط بالبحث الفكري بل والأخطر بالمهمات السياسية المباشرة ، فيقول بأن :

(المهمة الأساسية لحركة تاريخنا المعاصر بهذا الشكل ، لاتضح لنا أن تحققها يمر بالضرورة عبر عملية معقدة من الصراع الطبقي ضد البرجوازيات العربية المسيطرة . .) ، (13) .

ولكن كيف يمكن إسقاط أسلوب إنتاج لم يُسد وطبقات لا تحكم ؟

علينا أن نناقش مسألة أسلوب الإنتاج الكولونيالي التي طرحها مهدي عامل ، كي نقوم بتفكيك تفكير هذا المفكر ، وهي التي اعتبرها حجر الزاوية في نظريته حول تطور العالم العربي .

كما رأينا سابقاً ، (راجع الفقرة حول التاريخ العربي) إن مهدي عامل يرفض تحليل البنية الاجتماعية العربية الحالية من خلال جذورها ، وهو ينتقد المفكرين العرب المجتمعين في الكويت لمناقشة (أزمة تطور الحضارة العربية) بسبب قيامهم بالعودة إلى جذور التاريخ العربي ، طالباً الوقوف عند العصر الراهن والنظر إلى الماضي من خلال البنية الاجتماعية الراهنة .

إن مهدي عامل ينظر للبُنى الاجتماعية العربية الراهنة وكأنها صياغة أوربية غربية ، فقد قام الاستعمار الغربي برسملتها ، أي بتحويلها إلى رأسمالية ناجزة ، وهذه الرأسمالية الناجزة يُطلق عليها أسم ( أسلوب الإنتاج الكولونيالي ) ، وبهذا قام مهدي بخطئين كبيرين مزدوجين ، فهو قد قطع السيرورة التاريخية للبُنى العربية الاجتماعية ، أي قام بإزالة طابعها الطبقي التاريخي ، وهي عملية يقوم فيها بالتمرد على القوانين الموضوعية لرؤية المادية التاريخية عن التشكيلات الخمس: المشاعية ، والعبودية ، والإقطاع ، والرأسمالية ، والاشتراكية.

فهو عبر هذه المقولة قد ألغى كون البُنى الاجتماعية العربية بُنى إقطاعية ، فحين لا نبحث ألف سنة من التطور الاقتصادي والاجتماعي السابق ، ونعتقد أن أسلوباً جديداً للإنتاج قد تشكل ، وأسمه الأسلوب الكولونيالي ، في خلال بضع سنين ، وأن علينا أن ننظر للتاريخ من خلال هذا الأسلوب غير المحدد والغامض ، فتتشكلُ لدينا هنا رؤيةٌ سياسية دكتاتورية تحاول أن تفرض نفسها على جسدِ التاريخ الموضوعي ، بمعطيات غير مدروسة .

إن رفضَ تحليل الماضي ، أي رفض بحث التاريخ الإقطاعي للعرب ، يتضافرُ لدى مهدي عامل ، ورفض تحليل الحاضر ، أي قراءة عمليات التداخل بين الإقطاع والرأسمالية ، كأسلوبين للإنتاج موضوعيين في التاريخ العربي الراهن ، ويطالب بمناقشةِ أسلوب إنتاج من اصطلاحاته هو أسلوب الإنتاج الكولونيالي .

ومع هذا فعلينا أن نناقش تسمية أسلوب الإنتاج المقترح ، فمهدي عامل لا يُنكر وجود بقايا نظام تقليدي في هذا الأسلوب الذي انتصرت فيه العلاقات الرأسمالية ، ودون أن يطرح أية أرقام أو معطيات على انتصار العلاقات الرأسمالية الموهومة ، لكنه يعتبر إن العلاقات الرأسمالية المنتصرة في العالم العربي تشكل علاقة تبعية مع العالم الغربي حيث العلاقات الرأسمالية الأقوى ، وهذه الأخيرة الغربية هي التي تقوم داخلها بتقويض أساليب الإنتاج الأخرى ، في حين تعجز الرأسمالية العربية في علاقتها التابعة من تقويض أساليب الإنتاج السابقة داخلها ، وبهذا فإن أسلوبَ الإنتاج الكولونيالي الذي سادت فيه البرجوازياتُ العربيةُ يحتاج إلى ثوراتٍ عمالية لتقويضه والانتقال إلى الاشتراكية .

تتشكلُ هذه العمومياتُ الفكريةُ من منهجٍ مجردٍ يفرضُ قوالبه على الواقع الحي غير المدروس ، فتـُـلغى مسألةُ التشكيلة الإقطاعية بجرة قلم ، ويتم تحويلها إلى تشكيلة أخرى متطورة بقفزة خيالية أخرى هي التشكيلة الرأسمالية الكولونيالية ، ثم تحدث القفزة الأكبر إلى الاشتراكية . . ولا يزال الباحث لم يحلل الإقطاع العربي وسيرورته السابقة والراهنة .

والغريب إنه في كتابه هذا (أزمة الحضارة العربية . .) يناقش جملةً من المفكرين العرب الذين يقدمون له مادة تحليلية ممتازة ، ولو أنه أبعد فرضياته الإيديولوجية المسبقة ، أو استفاد بعمق من الماركسية البنيوية التي نقل تطبيقاتها لفهم البنية الاجتماعية ، لأمكنه أن يدخل إلى دائرة التاريخ العربي وتشكيلته التي تضاربت أسماؤها لديه . ولكنه حدد منذ البدء هؤلاء الباحثين كمنظرين للبرجوازيات العربية المستولية على الحكم والتي وصلت إلى الأزمة ، وبالتالي يجب نقد وعي هذه الطبقات المسيطرة عبر وعي الطبقات الثورية الخ . .

حين يناقش مهدي عامل الباحث العربي شاكر مصطفى يتجاهل مهدي المادة الفكرية الثمينة التي يقدمها شاكر لتوصيف تطور المجتمعات العربية بقوله :

(إن الاستمرار الاجتماعي الذي تعيشه الشعوب العربية إنما تحكمه عناصر عديدة في مجموعها التركيب العربي القائم . . وأن لامتدادات التاريخ في هذه العناصر المكان الواسع إن لم يكن الأول. .) وهذه (العناصر الأساسية الباقية عند أربعة جوانب :

أ ــ طرق الإنتاج المادي ب ــ تكوين نظام السلطة ج ــ طبيعة العلاقات الاجتماعية د ــ قيم الفكر التراثية..)، (14) .

هكذا نرى لدى شاكر مصطفى نظرة تاريخية موضوعية واقتراباً دقيقاً من فهم أسلوب الإنتاج الإقطاعي العربي الإسلامي المستمر عبر ألف سنة ، الذي يتأسس في نظام السلطة والإنتاج معاً ، ثم يتمظهرُ في العلاقات الاجتماعية : الأبوية ، هيمنة الذكور ، اللامساوة الجنسية ، الطائفية الخ . . ثم يصل النظام الإقطاعي إلى المستوى الثقافي : الأمية ، الخرافة الخ . .

إن شاكر مصطفى يمثـل مقاربة علمية (ماركسية) من فهم التاريخ ، ولكن ماذا يفعل مهدي عامل بمثـل هذه المقاربة ؟

بدلاً من أن يقوم بفهمها ودرس التاريخ العربي يقوم بالمصادرة السريعة ، فيقول :

(أما أن يكون هذا التاريخ الذي تكونت فيه البنية الاجتماعية للواقع العربي الحاضر ، تاريخاً يرجع إلى ما قبل عشرة قرون خلت ، أي إلى العصر العباسي أو أواخر العصر الأموي ، فهذا ما نختلفُ فيه جذرياً مع الدكتور مصطفى ) ، (15) .

فهو يحتار كيف أن هذه البنية المزدهرة يوماً ما تصبح هي نفسها سبب التخلف ؟ فيقول بلغته :

(فالبنية هذه ليست في حاضرها ، من حيث هي بنية ، أي كلٌ معقد متماسك ، سوى البذرة التي كانتها في الماضي ، تنامت ، فتنافت وتواصلت في حركة من تماثـل الذات بالذات ، وما الذات هذه إلا الذات العربية نفسها . ) ، (16) .

إن مهدي عامل الذي ينتقد شاكر مصطفى على أنه صار يفكر بمنهج هيجل الجدلي المثالي ، يعجز عن اكتشاف رؤية الوعي الموضوعي لدى مصطفى شاكر في فهمه للتاريخ العربي ، ويصبح هو هيجلياً مثالياً.

فالبنيةُ العربيةُ الإقطاعية في زمن الإمبراطورية العباسية كانت نظاماً مركزياً ، والإقطاع المتحكم في الخراج الهائل يصرفه على البناء الترفي والثقافة المقربة المفيدة للنظام ، ثم يتحلل هذا الإقطاع المركزي بسبب ثورات الشعوب ، ليجيء نظام الإقطاع اللامركزي ، وتظهر الدول والدويلات الإقطاعية ، وتكرر بشكل أوسع إنجازات ومشكلات النظام السابق ، ثم يتهرأ هذا النظام الإقطاعي الديني العام بتشكيلاته المتعددة ، ليغدو أنظمة وإمارات إقطاعية صغيرة مذهبية الخ . .

إن هذه السيرورة التاريخية تحافظ على قسمات عامة أشار لبعضها شاكر مصطفى في المقطع السابق ذكره، حيث يغدو الحكام هم المستولون على القسم الأكبر من الثروة العامة ، وتتواشج السلطة والثروة ، ويشركون رجال الدين في السيطرة على العلاقات الاجتماعية ، أي ينقلون العلاقات الإقطاعية إلى البيوت والأحوال الشخصية الخ . .

وإذا لم نقم كما يريد مهدي عامل بقراءة هذه السيرورة التاريخية الاجتماعية التي امتدت خلال ألف سنة ، والتي تتغلغل في أبنيتنا الاجتماعية وقوانينا الوراثية وفي سلطاتنا المطلقة، وفي شعرنا ونثرنا وعاداتنا ولاوعينا ، فكيف نقوم بتغيير هذه البنية التقليدية وتشكيل النهضة ؟ !

إن مهدي عامل يخرق قوانين الوعي على مستوى قراءة الماضي ، وعلى مستوى قراءة الماركسية ، فعبر قراءة الماضي يتجاهل البنية الإقطاعية وسيرورتها الراهنة ، وعلى مستوى الماركسية يقوم باختراع مغامرات سياسية محفوفة بالكوارث ، عبر اختراعه مقولة أسلوب الإنتاج الكولونيالي وتصفية البرجوازيات العربية .

فهو بدلاً من قراءة الماضي ورؤية أسباب عجز البرجوازيات العربية القديمة عن تشكيل النهضة ، والقيام بثورة رأسمالية ، وقراءة أسباب ضعف البرجوازيات العربية الراهنة وعدم قدرتها على تغيير أسلوب الإنتاج الإقطاعي وتشكيل تحالف معها لتغيير التركيبة التقليدية يقوم بوضعها في خانة العدو والقفز ضدها إلى مهمات غير حقيقية ومكلفة كما دلت تجربة الشعب اللبناني .

يمثـل المفكرون الذين تواجدوا في الكويت لمناقشة مسائل النهضة العربية وكيفية إيجادها ، نخبة اشتغلت في حقول الدراسات لزمن طويل ، وبغض النظر عن اجتهاداتها ومدارسها فإنها تعبر عن عقول مهمة تعارض المجتمعات العربية التقليدية من منطلقات مختلفة ، لكن المفكر اللبناني مهدي عامل نظر إليها كخصوم وليس كقوى مساندة للطبقات العاملة العربية في تغيير مجتمعات التخلف ، وبهذا كان يرفض العديد من الآراء المهمة التي تقدمها كما فعل مع مصطفى شاكر .

ويعترض مهدي عامل كذلك على زكي نجيب محمود الذي يمثل المدرسة الوضعية أو التجريبية المنطقية في دعوته لأحكام العقل في النظر إلى الأشياء ، وخاصة في جملته التي قالها بضرورة (الاحتكام إلى العقل في قبول ما يقبله الناس وفي رفض ما يرفضونه) ، ودعا زكي نجيب العربَ إلى التوجهِ لتمثل الحضارة المتقدمة ، واعتبر إن الاحتكام إلى العقل ميز الحضارات العقلانية ، معطياً نماذج أربعة على حضارات احتكمت إلى العقل وهي :

أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد ، وبغداد في عصر المأمون ، وفلورنسة في القرن الخامس عشر ، وباريس في عصر التنوير في القرن الثامن عشر .

أي إن زكي نجيب يقدم درجات من صعود البرجوازية عبر العصور ، أعطى إنتاجها المادي قدرة على الفهم الموضوعي للطبيعة المجتمع ، على درجات متفاوتة .

ويعترض مهدي عامل على هذه التصنيفات ويقول :

(وهنا تظهر الدلالة الطبقية لهذا المنطق من التفكير : فانتفاء الطابع التاريخي ، أي النسبي ، من شكل العقلانية الخاص بالبنية الاجتماعية الرأسمالية يجعل من هذا الشكل الخاص مطلقاً ، فيظهر ما هو تاريخي – أي ما يحمل فيه ضرورة تخطيه ونفيه – بمظهر ما هو طبيعي – أي يحمل فيه ضرورة تأبده – ويظهر الشكل الطبقي البرجوازي للعقلانية بمظهر العقلانية الإنسانية ، أي بما هو طبيعي ملازم للحضارة كحضارة . .) ، (17) .

إن فئاتٍ برجوازيةً عربية تعاني من هيمنة تقليدية متخلفة ، وحين تقوم باستعادة لحظات من فعل الفئات المتوسطة عبر التاريخ الماضي إنما تريد شحذ عقلها وإرادتها من أجل تشكيل عالم نهضوي عقلاني عربي ، يمكن حتى للقوى الشعبية فيه أن تناضل بصورة حديثة ، لكن زكي نجيب محمود هنا يفصل العقلانية عن أسلوب الإنتاج ، ولا يرى إن العقلانية في أسلوب إقطاعي (عباسي) هو غيره في أسلوب رأسمالي جنيني في أوربا ، وبالتالي كان هذا يحتاج لقراءة العنصر العقلاني في سيرورته التاريخية .

إن النموذج الذي يختاره مهدي عامل في الفصل الرابع من الكتاب السابق الذكر ، هو الشاعر والباحث أدونيس ، الذي صاغ دراسة حول الإمام أبي حامد الغزالي في ذلك المؤتمر مُستنتجاً ــ أي أدونيس ــ بأن الفكر الديني :

[بقواعده وغاياته ، هو الذي يسود المجتمع العربي ، اليوم . ولذلك فإن الإيديولوجية السائدة ، سواء في المدرسة والجامعة والبرامج التربوية ، والصحافة والإذاعة والكتاب ، إنما هي قوة ارتداد نحو الماضي ، وقوة محافظة على الراهن الموروث . . فعلاقات الإنتاج الموروثة . . ما تزال هي السائدة . . والبنية الإيديولوجية التقليدية . . ما تزال كذلك هي السائدة] ، (18) .

هذا الكلام يقوله أدونيس في سنة 1974 ، وبالتالي استطاع أن يشخص الواقع العربي تشخيصاً مهماً بحيث أننا الآن (سنة 2005) ندرك الفجائع المترتبة على هذه السيادة الماضوية . ولكن اليسار حينذاك لم يكن ير مثل هذا التشخيص ، كرفيقنا الراحل مهدي عامل ، الذي يتصدى لهذه المقولة قائلاً رداً وتحليلاً للرأي السابق :

[1 – الفكر العربي هو نموذجه ، ونموذجه هو الغزالي ، فالفكر العربي إذن هو فكر الغزالي .

2 – الفكر السائد في الماضي هو الفكر السائد في الحاضر .

3 – البنية الإيديولوجية السائدة في الماضي هي البنية الإيديولوجية السائدة في الحاضر.

4 – علاقة الإنتاج المتوارثة – أي السائدة في الماضي – هي علاقات الإنتاج القائمة في الحاضر .

إذن الماضي هو هو الحاضر ، لا شيء تغير. (خلاصة).] ، (19) .

من الواضح إن مهدي عامل يقوم بتبسيط نظرة أدونيس إلى التاريخ الفكري العربي ، فالغزالي لدى أدونيس هو كل الفكر العربي الديني المحافظ ، ولكن أدونيس يقول إن هذا الفكر المحافظ المذهبي هو الذي ساد ، وإذا طورنا مقولة أدونيس كما توصلنا إليها ، فنقول إن رؤية الغزالي كانت هي ثقافة الإقطاع السائد . ولكن ثقافة الإقطاع المذهبي متعددة ، وحتى تسود قامت بالقضاء على التيارات الدينية المعارضة ، وهذه لها حراك وصراع استمر إلى وقتنا الراهن ، فليس معنى ذلك سكون الخريطة الفكرية الاجتماعية ، بل أن لها ألواناً وتضاريس معقدة . ولكن من الناحية الجوهرية فإن المنظومة العربية الإسلامية لم تخرج عن التشكيلة الإقطاعية ، ومعرفة وتحديد التشكيلة هذه هي الخطأ الجوهري لدى مهدي عامل كما بينا سابقاً ، في حين أن الباحثين المنبثقين من الفئات الوسطى الحديثة كأدونيس وشاكر مصطفى ، يرون أنها مستمرة ، لكنهم لا يعرفون كيف يبلورن ذلك نظرياً .

يضع مهدي عامل بعض ممارسات الفلاسفة العرب كابن رشد في دائرة ما يسميه [بالممارسة الإيديولوجية لما يمكن تسميته بالطبقة الأرستقراطية العربية المسيطرة في المجتمع الاستبدادي في القرون الوسطى.] ، وبغض النظر عن جمله من المفاهيم الخاطئة في هذه العبارة ، فإن مهدي عامل يضع الممارسات النقدية للمفكرين العرب المسلمين السابقين في سياق [مجتمع استبدادي] ، وليس في سياق التشكيلة الإقطاعية المعروفة بداهةً للمادية التاريخية ، ثم يقوم بوضع الحركات والفكر الديني الإسلامي المعاصر في سياق آخر فيقول :

[أما في الحالة الثانية ، «فالإسلام» موجود بالشكل الذي يتحدد فيه بحقل آخر من الممارسات الإيديولوجية الطبقية ، خاص ببنية اجتماعية مختلفة ، يغلب عليها الطابع الكولونيالي، في انتمائها التاريخي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي .] ، (20) .

إن هذه البنية الحديثة التي يضع مهدي عامل الوعي الديني السابق فيها ، هي بنية يغلب عليها (الطابع الكولونيالي وتنتمي تاريخياً إلى نمط الإنتاج الرأسمالي) ، وهي توصيفات نرى كيف أنها بذاتها قلقة مضطربة ، وهو يلجأ إلى كلمة (كولونيالي) الأجنبية المنتفخة ، لكي يُشعر القارئ بأنها مصطلح غني في حين يمكن القول بأن البنية العربية هي بنية تابعة ، ووجود التبعية لا يخلق تشكيلة جديدة ، أي أنه حين تقوم الرأسمالية المسيطرة غربياً بإلحاق البلدان الفقيرة الإقطاعية في العالم الثالث باقتصادها ، فإن هذه البنية التابعة تظل في تشكيلتها الإقطاعية السابقة ، لأن الاستعمار لا يقوم بثورة اجتماعية فيها بحيث يحولها إلى نموذجه أو نموذج الرأسمالية ، بل يبقيها في بنيتها السابقة ويجري تغييرات سياسية واقتصادية بحيث تقوم بضخ المواد الأولية إليه وتغدو سوقاً لمنتجاته الخ . . لكن عمليات الإلحاق والتغيير الرأسمالية المحدودة تكون في إطار التشكيلة الإقطاعية ، أي أن التشكيلة السابقة لم تتبدل بثورة تبدل البناءين ؛ التحتي بثورة اقتصادية ، والبناء الفوقي بثورة ثقافية ، بل جاءتها عناصر رأسمالية فقامت باستيعابها في قوانين التشكيلة الإقطاعية التقليدية .

إذن عدم فهم مهدي عامل للقضية المحورية وهي قضية التشكيلة يقوده إلى سلسلة من الأخطاء اللاحقة ، حيث ينفي كون الدين أيديولوجية فكرية مسيطرة في الحاضر ، لأنه نفى كون التشكيلة المعاصرة تشكيلة إقطاعية ، وبهذا لم يُدرك المهمات الفكرية والسياسية الأساسية الراهنة ، وهي تغيير التشكيلة وبناءها الفكري التقليدي .

ولهذا يقوم بنقد أدونيس لأنه يقول باستمرار التشكيلة الإقطاعية ووعيها الديني الأساسي ، (ويجب أن نقول هنا وعيها : المذهبي السياسي) ، منتقداً إياه بأنه ينقل :

[مركز الثـقل في الممارسة الإيديولوجية للصراع الطبقي ضد البرجوازية المسيطرة ، من صراع ضد إيديولوجية هذه الطبقة ، بمختلف تياراتها ، إلى صراع ضد الشكل الديني أو الطابع الديني من هذه الإيديولوجية..] ، (21) .

وهنا يواصل مهدي عامل عدم فهمه وخلطه للأمور ، فأدونيس في نقده للشمولية الدينية ينقدها في ظل نظامها التقليدي الإقطاعي ، أي باعتبار الوعي الطائفي المحافظ تجلياً فكرياً واجتماعياً للممارسة الإقطاعية المهيمنة على المسلمين (والمسيحيين) ، وليس باعتبارها نضالاً ضد الشكل الديني ، أي بأنها قضية فك علاقة الدين بالسيطرة السياسية والاجتماعية الإقطاعية الراهنة ، وتشكيل منظومة سياسية حديثة علمانية .

أي أن مهدي عامل يريد تجيـير النقد ضد الدين ، ويجعله بإطلاق ، وليس ضد الوعي السياسي الطائفي المستغل للإسلام في تأبيد البنية الإقطاعية المتخلفة ، وبالتالي يريد توجيه الوعي الفكري ضد البرجوازية العربية الحديثة ، باعتبارها سبب الأزمة والعائق ، أي أنه في النهاية يقوم بالدفاع غير المباشر عن الإقطاع الديني ، أو أنه بالهجوم على البرجوازية الحديثة يفتت الصفوف الموجهة ضد الإقطاع الديني والسياسي .

فلنحلل أكثر التباس المفاهيم والمراحل واستراتيجيات النضال لدى مهدي عامل .

يقول :

[ فالعلاقة هذه التي تمنع تطور الإنتاج الرأسمالي ، في شكله الكولونيالي ، من أن يميل ، في قانونه العام ، إلى القضاء على علاقات الإنتاج السابقة عليه ، في سيطرته بالذات عليها ، هي نفسها العلاقة التي تمنع البرجوازية الكولونيالية ، في ممارسة سيطرتها الإيديولوجية / من القضاء على مختلف الإيديولوجيات السابقة على الإيديولوجية البرجوازية ، في سيطرتها بالذات ..] ، (22) .

يعتمد مهدي عامل على منطق ارسطي شكلاني يجرد التاريخ من سيرورته الحقيقية ، ويضعه في قوالب لا تاريخية ، أي لا توجد إلا في وعيه الذي يقع خارج التاريخ الحي .

فهو أولاً قد أثبت انتصار الإنتاج الرأسمالي في العالم العربي ، في القرن التاسع عشر كما سيقول لاحقاً أيضاً ! لكن هذا الانتصار تم في إطار كولونيالي ، ورغم إن البرجوازيات العربية التي انتصرت على أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية قد انتصرت إلا أنها مع ذلك تحافظ على الأيديولوجيات ما قبل الرأسمالية وهو ذات السبب الذي يجعلها تحافظ على أساليب الإنتاج ما قبل الرأسمالية !

فأولاً حين جاء الاستعمار إلى العالم العربي في القرن التاسع عشر ، كرس الإقطاع والطائفية والأمية ، ولم تستطع الفئات الوسطى (البرجوازية) أن تنمو إلا بشق النفس ، وخاصة الفئة الصناعية ، وبقيت الأبنية الاجتماعية تسود فيها عبودية النساء وعدم خروجهن للعمل والإنتاج، وهيمنة الإقطاع الطائفي الخ . .

وبهذا فإن نضالات الفئات الوسطى كانت تتحدد في كل بنية اجتماعية عربية ، حسب تطورها الاقتصادي الاجتماعي ، فإن تنمو فئة وسطى وتقود نضالاً ديمقراطياً كان ذلك يحتاج إلى عقود ، وليس كما يظهر في وعي مهدي عامل ، بشكل أزرار سحرية ، وكأن تشكل علاقات الإنتاج الرأسمالية تتم في الذهن وليس في الواقع الحي . أي أن الرأسمالية تحتاج إلى شروط موضوعية وهي انتشار الصناعة وانتشار العمل بالأجرة وتحرر النساء الخ . .

ولو افترضنا جدلاً بنشؤ الرأسمالية الواسعة في نهاية القرن التاسع عشر ، وهذا محض خيال ، فإن أشكال الوعي الدينية ، المرافقة للتشكيلة الإقطاعية ، لا تنهار بسهولة كبيت من ورق .

إن الوعي الديني المترافق مع التشكيلة الإقطاعية العربية تأسس فوق بنية زراعية / حرفية / رعوية ، وداخل صراعات اجتماعية (قومية) ومناطقية ، وقادته الصراعات السياسية الاجتماعية إلى الانقسام المذهبي الكبير في عصر الثورة والمعارضة ، بين التيارات المحافظة والتيارات المعارضة ، بين التيارات الإقطاعية الناجزة وتيارات الفئات الوسطى الفاشلة ، ثم إلى الانقسام المذهبي الكبير الثاني حين انتصرت التيارات والدول المحافظة ، أي الانقسام بين السنة والشيعة .

إن هذه السيرورة الاجتماعية الإيديولوجية المتلونة بمراحلها وآثارها لا يمكن أن تزول آلياً مع الانتصار الموهوم للرأسمالية كما يظن مهدي عامل ، بل إن هذا البناء الفوقي يحتاج إلى قرون لكي تتم زحزحة خطوطه المتكلسة ، ولكن الأمر أعقد من ذلك لأن هذا البناء الفوقي يتأسس تحت بناء قاعدي لم يتغير كثيراً.

وكما أوضح شاكر مصطفى في عبارته الهامة التي اقتطعاها مهدي عامل ورفضها ، بأن النظام الإقطاعي العربي الديني تتداخل فيه مسألتي السلطة والُملكية ، أي تتواشج فيه جوانب من البناءين التحتي والفوقي ، فالمسيطرون على الثروة والملكية العامة والأوقاف الخ . . هم الإقطاعيون السياسيون والدينيون ، وهو أمر يتمظهر مذهبياً في البلدان ذات المذاهب المتنوعة ، ودينياً في الأقطار الإسلامية ذات الاختلاط مع المسيحية ، وهذه الهيمنة الإقطاعية تظهر على شكل مَلكيات استبدادية وهو أمر استمر حتى منتصف القرن العشرين في بعض الدول العربية وليس في أغلبها ، وعلى شكل جمهوريات رئاسية أو ملكيات لم تستطع أن تـُنجز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية المكتملة ، أي في جميع الأقطار العربية الإسلامية حتى الوقت الراهن .

يحكم مهدي عامل على البرجوازيات العربية منذ تشكلها وصراعها ضد الإقطاع والاستعمار ، بحكم سياسي واحد ، فبعد أن شكلها بشكل ناجز في ذهنه فحسب ، وبعد أن شكل الأنظمة الرأسمالية العربية في وعيه فحسب ، غدت متطابقة مع البرجوازية الاستعمارية المسيطرة وبالتالي غدت منذ البدء عدواً .

لهذا فإنه لا يقرأ سيرورتها الفكرية والاجتماعية وبالتالي مراحل تطورها ومن هنا لا يرى فرقاً بين (ما نراه في أيديولوجيتها من مفاهيم «عصرية» ليبرالية ، وما نراه أيضاً في بدء «تاريخها الإيديولوجي» من مفاهيم أرادت أن تكون مثيلة مفاهيم الثورة الفرنسية البرجوازية ، كما هو الأمر عند رفاعة الطهطاوي ولطفي السيد وغيرهما) ، (23) .

ومهما كانت عدم الدقة في المطابقة بين آراء الثورة الفرنسية وآراء الطهطاوي ولطفي السيد ، فإن عدم رؤية أهمية آراء المنورين العرب في ذلك الكهف الإقطاعي التي كانت ولا تزال الشعوب العربية تحاول الخروج منه ، فذلك يدل على وعي الأرادوية الذاتية (الثورية) في إلغائها للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي ، مثلما تفعل في مسألة الوعي بالتشكيلة وبالوعي المهيمن فيها ، حيث يلغي مهدي عامل أهمية أفكار البرجوازية النهضوية ويثبت آراء الإقطاع الديني ، فيقول بأن الإيديولوجية الدينية :

(ليست هي الإيديولوجية المسيطرة ، أو التيار الإيديولوجي المسيطر في الإيديولوجية المسيطرة ، أو أيديولوجية البرجوازية الكولونيالية المسيطرة ) ، (24) .

إذن إنه في عدم وعيه بسيرورة الإقطاع السياسي الديني في الماضي : بقوانين تشكله وصراعاته وظهور الفئات الوسطى بين أشداقه وأسباب انهيارها وغلبته ، فإن مهدي عامل لا يرى قوانين استمراريته وانهياره في العصر الحديث العربي ، وأسباب ضعف الفئات الوسطى ، وصراعها معه ومع الاستعمار.

إن عدم رؤية قوانين البنية الاجتماعية في الماضي ، هي ذاتها تتجلى في عدم رؤية قوانينها في الحاضر ، ويقود ذلك إلى عدم رؤية قوانين التشكيلة الإقطاعية عامة ، خاصة عملية تفكيكها وتغييرها المعاصرة ، وإذا أحلنا آراء مهدي عامل الفكرية العامة إلى الميدان السياسي ، فيعني ذلك تقوية الإقطاع .

فعدم تثمين مقاومات الفئات الوسطى في الماضي والحاضر ، وتشكيل جبهة سياسية تحديثية واسعة ، تراكم الوعي النهضوي وتقود في الخاتمة إلى الثورة أو القطع مع المنظومة الإقطاعية ، واستبدالها بمنظومة حديثة ، يعني تصفية القوى النهضوية وتفكيكها ، وبالتالي تصعيد الإقطاع في مستويات البنية المختلفة .

علينا أن نرى إن ثمة عدم دقة تحليلية للإقطاع المذهبي وتطوره في التاريخ العربي لدى أدونيس كذلك ، أي أن أدونيس لا يرى الجذور الاجتماعية لتشكل الحداثة قديماً وحديثاً ، التي تؤسسها الفئات الوسطى العربية ، ولكنه يقترب من هذا التحديد بشكل أفضل من مهدي عامل، الذي يقول عن ذلك :

(لكن المنطق الذي قاد أدونيس إلى عدم رؤية هذا الطابع الطبقي المميز للصراع الإيديولوجي في واقعنا الراهن ، هو تلك المعادلة الرابعة التي أقامها بين علاقات الإنتاج السائدة في الماضي وعلاقات الإنتاج القائمة في الحاضر. .) ، ويضيف مهدي عامل : (أما أن تكون هذه العلاقات الموروثة نفسها هي هي العلاقات القائمة حالياً ، فهذا ما لا يمكن للمنطق العلمي أن يقبل به ، برغم وجود الانسجام الداخلي في منطق أدونيس..) ، (25) .

ومن المؤكد إن الإقطاع العربي الكلاسيكي القائم على ملكية الأرض الزراعية والخراج ، لم يعد شاملاً ، لكن مهدي عامل لم يقم بدرس العلاقات الاقتصادية العربية الحديثة ، وكيف أن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج تمثل شكلاً إقطاعياً حين تغدو تابعة بالوارثة لأسرة أو جماعة سياسية ، بدلاً من أن تكون هذه الوسائل بضاعة متداولة ، ولهذا ثمة استمرارية كبيرة بين حقول النفط وحقول الزراعة ، وبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها في تقوية الإقطاع الأسري والحزبي الخ . . ونعرض ذلك كمثال عابر فقط ، من أجل أن نرى استمرارية الحياة التقليدية ، وبالتالي فإن الحكم العام الذي يطلقه أدونيس باستمرار الوعي التقليدي وهيمنته لا يجانب الصواب .

إن أدونيس إذن عبر تلك الفقرة التحليلية يقربنا من رؤية البنية الحقيقية للحياة العربية ، فيما يعمل مهدي عامل على إخراجنا من تلك البنية وإدخلانا في بنية موهومة من قراءته ومعايشته للحياة الغربية ، فيريد نقل مهمات الصراع الطبقي فيها، إلى بلدان متخلفة ، تشكو من قلة البرجوازية والعمال والتصنيع ، دون أن يحاول العودة إلى مصادر أدونيس في قراءة المجتمعات العربية ، في كتابه (الثابت والمتحول) خاصة .

في إحدى الفقرات من كتابه (أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية؟) ، يقر مهدي عامل ضمناً بسيادة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية التقليدية وهو يرد على أدونيس فيقول :

(إن وجود هذه العلاقات السابقة في البنية الاجتماعية الكولونيالية لا يعني أنها العلاقات السائدة في هذه البنية ، حتى وإن كانت هي تنتشر على القسم الأعظم من السكان ، كما هي الحال في الهند مثلاً، أو في كثير من البلدان العربية . .) ، (26) .

إنه يعتبر الإنتاج التابع شكلا تاريخياً محدداً من الإنتاج الرأسمالي ، فمهما كانت الأشكال ما قبل الرأسمالية منتشرة فإن ما يحدد توجه التطور هو النمط الرأسمالي . وبطبيعة الحال لا يمكن أن نأخذ بهذه الجمل إلا عبر تحليل للأبنية الاقتصادية الاجتماعية المحددة في كل بلد ، فرغم أن التطور الرأسمالي هو تطور عالمي عاصف ، إلا أن كل منطقة وبلد لهما خصوصياتهما ، أي أن الأمر يعود لتطور التشكيلات وتاريخها ، وتناقضاتها الداخلية ، فالتشكيلة الإقطاعية العربية الإسلامية ، عبر سيطرة مختلف الدول الاستعمارية على أقطارها المتعددة ، لم تقم هذه الدول الاستعمارية برسملتها بشكل شامل ، وحتى بعد مختلف الثورات الوطنية فإن المسألة الديمقراطية لم تـُحل ، أي أن هذه الأنظمة ظلت على بنياتها الإقطاعية المذهبية ، وظلت الدولة طائفية واللامساواة بين المواطنين سائدة ، وظلت قوى ما قبل رأسمالية تتحكم في الثروة العامة الخ . .

لكن مهدي عامل لا يرى ذلك ، بل يرى إن هذه الأنظمة أنظمة رأسمالية فيجب أن :

(يرفض الدولة البرجوازية ، أي هذا الشكل التاريخي الطبقي المحدد من الدولة، ويرفض علاقات الإنتاج البرجوازية الخ . .) ، (27) .

كما أن القوى العاملة مدعوة (لممارسة العنف الثوري ، من حيث هو عنف طبقي ، بأدواتها هي وبمنطقها هي وبنظامها هي ، من أجل القضاء على سبب وجود العنف الذي هو المجتمع الطبقي) ، (28) .

إن مهدي عامل لا يقول ذلك في فرنسا والولايات المتحدة ، بل في لبنان وسوريا والعراق والجزيرة العربية ، فبدلاً من معرفة ما يحدده شاكر مصطفى وأدونيس من دولة استبدادية طائفية إقطاعية متخلفة ، يقوم مهدي بصناعة دولة موهومة هي الدولة البرجوازية ، وقد اكتملت علاقات الإنتاج الرأسمالية فيها ، وبين النموذج الواقعي الذي يرفض الدخول فيه وتحليله ، يجر نموذجاً آخر ويريد مجابهته ، وهذا الجر يخلق مهمات سياسية وعسكرية مختلفة ، فهو هنا يريد إزالة البرجوازية بالقوة ، فتتحول هذه الكلمات في يد اليساري اللبناني إلى سلاح ، ويغدو كل الفلاحين المقتلعين من الجنوب والنازحين على المدن والفقراء ، جيش الثورة البروليتارية في مواجهة البرجوازية .

إن مهدي عامل بعد أن حول المجتمع المتخلف الطائفي التابع الجائع إلى المصانع والبرجوازية إلى (مجتمع برجوازي مأزوم بسيطرة هذه البرجوازية) ، لم تعد المهمة سوى اقتلاع هذه البرجوازية لكي تحل الأزمة ، وهكذا يُفتح الطريق للحرب الأهلية اللبنانية من البوابة النظرية .

لا يعني ذلك بأن توصيفات أدونيس للمجتمع العربي التقليدي متكاملة ولا أن الحلول التي يطرحها لتجاوز أزمة المجتمعات العربية التقليدية ، فهي كذلك تعاني من عدم فهم سيرورة التطور العربي.

إن أدونيس يقول حسب رواية مهدي عامل بأن (شخصية العربي ، شأن ثقافته ، تتمحور حول الماضي / القديم) . وأنه في الحضارة العربية (لما انتفى الفرد في الموضوع وتغرب عن ذاته في الجماعة أو الدولة أو السلطة أو النظام … كان الاتباع ، وكان التخلف ، وكان حاضر الإنسان العربي أو ماضيه) ، (29) .

نستطيع أن نقول بأن مقاربة أدونيس للتشكيلة الإقطاعية تركز هنا على غياب الوعي الفردي (البرجوازي) ولكنه يجعله مطلقاً ، والمسألة ليست مسألة انتفاء الوعي الفردي فهذا مظهر للبنية الإقطاعية التي جعلت الفئات الوسطى تابعة لها ، ولكنه وهو حين يشير إلى (تلاشي) الفرد المبدع أو هيمنة التقليد في الحضارة القديمة ، فهو يشير إلى شيء موضوعي لم يتبينه تمام التبين ، وهو سيطرة الهياكل الإقطاعية العامة الاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية ، ولهذا فإن الفردية، وتوسع الفئات الوسطى الحرة ، وبالتالي انتشار الإبداع لم يحدث بصورة جذرية ، وقد تتبعنا ذلك في قراءات سابقة ، وبينا جذور الفئات الوسطى وارتكاز قواها الأساسية على الدولة الإقطاعية . وبهذا فإن الفئات الوسطى العربية في الماضي والحاضر ، لم تستطع أن تتحول إلى طبقات برجوازية كلية ، وهذا بخلاف رؤية مهدي عامل التي تقول بأنها وُلدت كبيرة ناجزة بفعل الأزرار السحرية الغربية ، ولكنها بعد كما يقول أدونيس كذلك لم تستطع حتى الآن أن تزيح الاتباع وتنشر الحرية بشكل شامل!

تلخيصاً وتطويراً لما سبق، يقيّم مهدي عامل تقييماً سلبياً الجوانب التي يتلمسها المفكرون المنبثقون من الفئات الوسطى الحديثة والتي تميل لتشكيل النظام الرأسمالي الحديث بكل قسماته ، فمهدي عامل يقوم بإزاحة لهذا المجتمع التقليدي الحقيقي المرفوض من قبل هؤلاء المفكرين ، ويضع بدلاً منه توصيفات مستقاة من تطور أعلى ، هو تطور البلدان الرأسمالية المتطورة ، ويضع المهمات التي تواجه الطبقات العاملة في هذه البلدان الرأسمالية المتطورة ، والتي تعالج مهمات تاريخية مختلفة ، وبدلاً من تشكيل جبهات موسعة للقوى الحديثة والديمقراطية لإزاحة التشكيلة الإقطاعية الطائفية العربية ، فإن يوجه القوى ضد أحد الأجنحة المهمة في عملية التغيير الديمقراطية ، ولهذا فهو يجعل ممثلي القوى الليبرالية والعقلانية الفكرية في الندوة المذكورة ، كخصوم ألداء وليس كحلفاء في معركة واحدة ضد تشكيلة تجاوزها التاريخ .

وهذا يقوده لعدم تثمين الأحكام الموضوعية التي يطرحها هؤلاء المفكرون والباحثون، وعدم الاستعانة بهذه المواد الفكرية الثمينة لتطويرها عبر المنهج المادي الجدلي، ورؤيتها في سياق التشكيلة الحقيقية.

ولكن مهدي عامل دخل في قراءة التاريخ بذاتية ثورية تـُسقط رغباتها على التاريخ الحقيقي ، بدلاً من اكتشاف تطوره ، فكان ابتكاره لمقولة (أسلوب الإنتاج الكولونيالي) بداية لخرقه أساسيات المادية التاريخية ، حول أساليب الإنتاج المحددة والُمكتشفة ، وهذا الخطأ المحوري قاده إلى سلسلة من الأخطاء النظرية في تحليل الجوانب المحددة في تطور التشكيلة الإنتاجية العربية ، السابقة الذكر، فهو قد اعتبر علاقات الإنتاج الرأسمالية مُـنجزة في حياة المجتمعات العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وهذا ما دعاه إلى عدم تثمين حلقات التنوير المتعددة التي قامت بها الفئات المتوسطة العربية ، في الماضي والحاضر ، ثم الدعوة إلى خلق اصطفاف حاد إلى معسكرين رأسمالي تجاوزه التاريخ ، وعمالي يجب انتصاره .

وكان هذا خرقاً للمهمات الحقيقية لقوى الثورة والتغيير العربية التي تواجه تشكيلة متخلفة ، ولكن الخطوط الفكرية التي طرحها مهدي عامل كانت تتضافر ووضع دولي مواتٍ ، مما جعلها في حيز التنفيذ ، ولكن النتائج المترتبة على هذه الخطوط النظرية والسياسية كانت كارثية خاصة على البلدان التي طبقتها بشكل عنيف ، وأهم هذه النتائج إن القوى السياسية ما قبل الرأسمالية ، والمذهبية الاجتماعية ، هي التي استفادت من تناحر القوى الحديثة ، وهي التي برزت إلى السطح والفاعلية ، حيث ساعدتها عوامل أخرى ، مما أوضح بشكل جلي بأن مهمات حركات التغيير العربية لا تزال مواجهة الأبنية التقليدية ، وضرورة عدم التحالف مع هذه القوى التقليدية وابرازها ، رغم السهولة التي تبدو بها عمليات التحالف مع هذه القوى الماضوية ، وضرورة تكريس تحالف الجبهة النهضوية التحديثية الديمقراطية ، حتى لو كانت الصعوبات جمة في طريق تشكيله وتعزيز عناصره الديمقراطية والعلمانية .

لكون التحالف مع القوى التقليدية وتعزيزها هو تقوية للتشكيلة الإقطاعية وسيرورتها الطويلة في الحياة العربية ، لأنها تشكيلة متكاملة ومتجذرة ليس في الحياة السياسية ولكن أيضاً في الحياة الاجتماعية والفكرية.

ونظن لو كان المناضل والمفكر مهدي عامل حياً ، لكان قد راجع الكثير من أفكاره ، التي كان يعززها حينذاك وضع عالمي مختلف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#المنبر_التقدمي رأس المال الحكومي الشرقي أسلوب الإنتاج الكولونيالي رأس المال الكولونيالي

المنبر التقدمي يسفه ويشوه حقداً وضغينتاً ضد عبـــــــدالله خلــــــــيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش ومصادر:

لهذا فإن القول بوجود بنية كولونيالية أمرٌ يفتقد إلى التحليل المادي التاريخي.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413619

البنية والوعي

اختلف مع العديد من المفكرين حول رؤيتهم لمسار المجتمعات العربية الإسلامية الراهنة، ولاسيما مع المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل في مفهومه عن [أسلوب الإنتاج الكولونيالي]، الذي أراد أن يجعله توصيفاً لمجتمعات العالم الثالث التي منها مجتمعاتنا.

وقد استفاد مهدي عامل من تطورات الفكر الماركسي في فرنسا، وخاصة تطورات البنيوية الوظيفية على يد غولدمان وآلتوسير، اللذين ركزا على مفهوم [ البنية]، باعتبار كل مجتمع بنية خاصة لها قوانين تشكلها، غير المنفصلة عن قوانين تطور التشكيلة الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تضم مجموعة من المجتمعات، والبنية ذات مستويات ثلاثة: اقتصادية وأيديولوجية وسياسية، وهي مستويات متداخلة، كل منها له أهميته التكوينية في مسار البنية، وبهذا ينتهي ذلك الفصل التعسفي بين الاقتصادي والفكري والسياسي.

وقد طبق مهدي عامل هذا المفهوم على مجتمعات العالم الثالث، رافضاً إنها مجتمعات إقطاعية أو رأسمالية، أو فقط مجتمعات تابعة، مقترحاً أسلوباً جديداً للإنتاج هو الأسلوب الكولونيالي، فهي مجتمعات تابعة، غير قادرة على إنتاج بورجوازية وطنية قادرة على تشكيل مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.

وبطبيعة الحال هذه المقولة تكمل الوعي اللينيني باستباق قيادة البرجوازية وقيام العمال بتشكيل هذه الثورة.ويواصل مهدي عامل ذلك قائلاً بأنها تابعة للرأسمالية الأقوى، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بعملية القطع في بنية التبعية.

وفي رأيي فإن مهدي عامل لم ينطلق من درس تطور المجتمعات العربية الإسلامية، أي ما هي أساليب الإنتاج في دول المشرق الذي صار عربياً، وكيف ظهر الإسلام وفي أي بنية وما هي تطورات هذه البنية.

إذا أخذنا مثالاً بسيطاً على مفهوم البنية، فنقول عن سلطة الاحتلال الإنكليزية في الدول العربية في بدايات القرن العشرين، هل كانت سلطة رأسمالية أم إقطاعية؟

إن قانون البنية هنا يقول بأن البنية الاجتماعية لها قوانينها الداخلية، وهي التي تستقبل المؤثرات الخارجية وتعيد تشكيلها داخلياً، فنحن قد نأخذ أداة غربية متقدمة ولكن شروط وجودها في بنيتنا الوطنية تعيد تشكيلها حسب قوانينها، فالتلفزيون المنتج يغدو عندنا أداة ترفيه، وكذلك فإن قائد الاحتلال البريطاني الذي يسجن من يقوم بتعدد الزوجات في إنكلترا حين تدوس أقدامه أرضاً عربية يقبل بهذا التعدد.

وكذلك فإن كافة المنتجات الثقافية والاقتصادية تخضع لإعادة التشكيل داخل البنية، فيغدو المستعمر البريطاني رئيساً لسلطة إقطاعية.وتغدو عمليات التحديث الرأسمالي المحدودة غالباً في بنية إقطاعية مهيمنة.لكن هذا الإقطاع عرف سيرورة خاصة تمثل تطور المجتمعات العربية الإسلامية، التي تغدو فيها المذهبية شكلاً دينياً محافظاً للصراع الاجتماعي.

ولهذا فإن تكون الفئات المتوسطة في مجتمعاتنا هو تكون تابع أولاً للإقطاع، فتبعيتها للإقطاع هو الذي يجعلها تابعةً للإمبريالية. إن عدم تجذر الخطاب الفكري والسياسي للفئات المتوسطة، يعود لهذه التبعية المركبة.

لو أخذنا المجتمع اللبناني كمثال لقرأناه بوصفه مجتمعاً إقطاعياً مذهبياً نموذجياً. فكافة الشرائح التي تبدو قوى برجوازية هي قوى لإقطاعية مذهبية ودينية مختلفة. الحزب الاشتراكي التقدمي هو يافطة للإقطاع الدرزي والمهيمنين فيه، أي أن الشريحة المتوسطة في الطائفة الدرزية لم تستطع أن تغير الإقطاع المهيمن عليها، أي أن تغدو جزءً من طبقة برجوازية قائدة، وهذا يحتاج لشروط اقتصادية، عبر تعاضدها مع الشرائح الوسطى في الطوائف الأخرى، وفكرية عبر إزاحة الوعي الطائفي المهيمن في الفكر السياسي الدرزي وغير الدرزي، وبقراءة نقدية للوعي الدرزي باعتباره إحباطاً للنضال الثوري عند الفلاحين المسلمين في العصر الوسيط وهيمنة للإقطاعيين على إنتاج هذا الوعي والسيطرة على الفلاحين الذي تقسموا وفقدوا قدرتهم على الكفاح الطبقي العام، وهو أمر يُعاد إنتاجه في المجتمع الإقطاعي اللبناني الحديث، عبر مستوى آخر من تطور البنية وتداخلها مع الهيمنة الأجنبية.

ويمكننا أن نأخذ الوعي الفرنسي الملبنن كنموذج يواصل متابعة المسألة على صعيد الوعي، ونرى كيف إن وعي الثورة الفرنسية المستورد إلى لبنان تحول إلى كهنوت، أي أنه لم تستطع أفكار ديدرو وفولتير وجان جاك روسو أن تطيح بسيطرة الكنيسة والملالي على الوعي. فلماذا صار ميخيائيل نعيمة صوفياً؟ ولماذا ترنحت الثورة الرومانتيكية عند جبران خليل جبران؟ ولماذا صار الحزب الشيوعي اللبناني تابعاً لحركة القوى المذهبية عوضاً أن يقود معركة لتشكيل مجتمع حديث لا طائفي؟ أي كيف غدت الماركسية ديناً وعقيدة ؟ أي لماذا لم تستطع الفئات الوسطى والشعبية فيه أن تغدو علمانية؟ أي لماذا ابتعدت أدوات مهدي عامل من الحفر والهدم للمجتمع الإقطاعي اللبناني الطائفي كتشكيلة حقيقية وليس كمجتمع كولونيالي؟

تكمن الإجابات في الحفر المزدوج الماضوي والحديث، عبر دراسات ملموسة في تكوينات المجتمعات وتطوراتها الخاصة، أي تحولها من كيانات داخل الإمبراطورية الإسلامية إلى كيانات وطنية، وكيف تمت التطورات والصراعات القديمة والحديثة، وكيف ومتى حدثت التغيرات في البُنى الإقطاعية في كل بلد بلد، وفي المستويات الثلاثة السابقة الذكر، وهل وصلت هذه التغيرات إلى الخروج من التشكيلة؟

إننا في لحظة تاري