Александр Панчин's Blog, page 8

March 20, 2024

Науч-поп вреден! Эффект обратного действия

Я вхожу в Комиссию РАН по борьбе с лженаукой, которая разоблачает мифы. Тем же занимаются и мои коллеги из проекта “Учёные против мифов”, где я неоднократно выступал с лекциями. И сам Адам Коновер тоже разоблачает различные заблуждения. Что, если всё, что мы делаем, даже не напрасно, а вредно? Может, чем больше мы громим лженауку, тем больше обыватели в неё верят? И вся наша деятельность – просто тлен? Давайте разбираться!

Обратная сторона популяризации

Некоторые люди невероятно фактоустойчивы. Так, по мнению американской секты “Искателей”, 21 декабря 1954 года должен был наступить конец света. Сторонники этой секты активно ждали апокалипсис, а учёные решили за ними понаблюдать. Так вот, даже после того как конец света – сюрприз – не наступил, некоторые сектанты заявили, что даже больше уверовали в своё учение. Сама реальность не смогла их переубедить – чем не пример эффекта обратного действия (ЭОД)?

Вообще ЭОД стал известен благодаря работам Брендона Найхена и Джейсона Рейфлера. На этих учёных в упомянутой выше серии ссылается Адам Коновер, а ещё они были предвестниками “”информационного апокалипсиса”, который ныне называется “эпохой постправды”. Эпоха постправды – это время, когда факты не имеют значения, люди верят во всё, что хотят, а опровержения мифов не работают. Как говорил классик: “Не важно, какой факт настоящий, решает количество панчей”.

В своём первом эксперименте Найхен и Рейфлер одной группе испытуемых читали отрывок из выступления Джорджа Буша о том, что в Ираке есть оружие массового поражения (это выступление, кстати, и послужило основанием для вторжения в 2003 году). Второй группе зачитывали тот же отрывок, но дополненный опровержением – что на самом деле никакого ОМП у страны не было.

В итоге выяснилось, что добровольцы, которые изначально сомневались в наличии ОМП у Ирака, лишь убедились в своей правоте. А вот те участники эксперимента, которые с самого начала верили в наличие оружия у Ирака, остались верны своим взглядам. Более того, если они слышали опровержение этой информации, то начинали думать: “Ага! У Саддама Хусейна оружие ну точно было”. Это и есть эффект обратного действия – или эффект бумеранга.

“На лужайки не заходить!”

Как такой эффект можно объяснить? Представьте себе лужайку и людей, которые очень любят устраивать на них пикники. И вот вы пишете объявление: “На лужайки не заходить!” Уверен: вам назло на травку придёт куча народа с мясом, углями и мангалами. В дискуссиях по поводу разных лженаучных идей – всё то же самое. Назло оппоненту спорщик может продемонстрировать своё несогласие, занять даже более радикальную позицию, чем занимает обычно, да ещё и крикнуть и порыве: “Все твои аргументы – чушь полная”.

Позже Найхен и Рейфлер решили повторить свой эксперимент, немного его модифицировав. Они решили, что исследование с одним только выступлением Буша не очень объективно – ведь оно проводилось на американцах, которые чаще всего относят себя или к республиканцам, или к демократам. Тогда учёные добавили в эксперимент ещё два тезиса – согласно первому снижение налогов повышает доходы государства. Согласно второму, тот же Буш запретил исследования на стволовых клетках (на самом деле политик лишь уменьшил финансирование исследований, в которых используются некоторые линии этих клеток).

Дизайн исследования остался тем же самым: одной группе “презентовали” тезисы без опровержения, второй – с опровеждением. В результате в случае с оружием в Ираке опровержение сработало! То есть эффект обратного действия не воспроизвёлся у самих “первоооткрывателей” эффекта. Правда, авторы выкрутились и заявили: “Но наш эффект сработал на 34 самых-самых ярых сторонниках идеи о том, что у Хусейна было оружие!” В общем, авторы немного изменили цель исследования – и тогда “всё получилось”. Вообще в науке изменение гипотез на ходу не очень приветствуется, ведь под любые данные можно подогнать гипотезу, но не суть.

В примере про налоги эффект обратного действия проявился, но оказался крайне слабым – он едва преодолел самый мягкий порог статистической значимости (p < 0,05), который многие учёные критикуют за ненадёжность. В третьем примере, со стволовыми клетками, ожидалось, что эффект обратного действия проявится на либералах. Учёные думали, они прочитают новость о “плохом” Буше (с чем согласны), а потом прочтут опровержение – и не поверят ему. Но такого не случилось. Тем не менее, авторы подкрутили статистические модели и натянули вывод в свою пользу: мол, “эффект статистически не достоверен, но направлен в нужную сторону”. Увы, так тоже часто делают. И это тоже не очень хороший знак.

Кто с бумерангом придёт, тот от бумеранга и огребёт

Исследования Найхена и Рейфлера начали цитировать и в массовой среде, и в академической. Некоторые критики науч-попа даже говорили: “Вот видите! Ваш науч-поп ужасно вреден. Наслушаются сторонники гомеопатии ваших разоблачений – и будут вам назло ещё больше сахара покупать. На врага работаете!”

В 2016 году вышла статья других учёных, которые решили проверить эффект обратного действия – но уже не на 3 примерах, а на 36. В общем, эффект подтвердился лишь в одном случае. В котором добровольцам опять зачитывали слова Буша про ОМП в Ираке. Правда, в новом эксперименте учёные решили проверить, насколько эффект зависит от формулировки. Оказалось, что достаточно немного изменить формулировку опровержения, чтобы и здесь эффект обратного действия пропал. Получается, согласно этому более новому исследованию, если ЭОД и существует, то только в очень специфических случаях, при очень конкретных формулировках. Значит, обобщать его на любые опровержения некорректно.

Когда вышла упомянутая серия, в которой Адам разоблачает сам себя, статья 2016 года уже была опубликована. И я думал: ну почему Коновер не ознакомился с последними исследованиями и процитировал старую, разобранную статью? Тем не менее, похвально, что Адам скептически относится к своей деятельности – а ещё здорово, что после этого эпизода он продолжил разоблачать мифы.

Но, быть может, эффект обратного действия всё же проявляется в каких-то определённых вопросах? В 2015 году всё те же Найхен и Рейфлер заявили, что эффект обратного действия возникает при разоблачении мифов о вакцинации. Учёные организовали новый эксперимент. Добровольцев спросили, как они относятся к вакцинации, а затем разбили на три группы. Первой группе Найхен и Рейфлер прочитали мини-лекцию, в которой разоблачили мифы о вакцинах против гриппа, второй просто рассказали, что грипп – это опасное заболевание, а третьей ничего не рассказали. В итоге выяснилось, что благодаря разоблачению добровольцы из первой группы стали меньше верить в опасность прививки против гриппа – даже если до эксперимента боялись “побочек”. Тем не менее, часть добровольцев из первой группы, опасавшихся “побочек”, заявила о том, что у них уменьшилось желание вакцинироваться. Выборка в эксперименте была маленькой. Тем не менее, по словам учёных, ЭОД проявился. Но он скорее не проявился – потому что большинство добровольцев прививаться захотели, то есть разоблачение мифа сработало как надо.

Важный момент: в ходе разоблачения авторы лишь опровергали миф о том, что от вакцины можно заразиться гриппом. Про пользу и важность вакцинации они не упоминали. Таким образом, добровольцы могли решить, что, хоть прививка и безопасна, она не очень-то и нужна. Или что грипп – не очень опасное заболевание. Кстати, многие люди, которые вакцинируются против кори, гепатита, коклюша и других инфекций, игнорируют прививку от гриппа, потому что “ну, похожу пару дней с насморком, ничего страшного”.

Эту работу Найхена и Рейфлера тоже решила перепроверить независимая группа учёных. И снова эффект не воспроизвёлся! Что же получается? У нас есть исследование, авторы которого натягивают сову на глобус и говорят, что эффект есть там, где его нет. Причём в похожих исследованиях других учёных эффект ну точно не воспроизводится. Значит, существование ЭОД не подтверждено. Или, как минимум, ЭОД – штука не универсальная.

Эффект опровержения

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой научные знания до обывателей эффективнее всего доносить с помощью именно разоблачений. Твистов! Так, одно из исследований центра по контролю и профилактике заболеваний США, CDC, показали, что листовки с разоблачениями мифов о вакцинах эффективнее, чем листовки, в которых просто перечисляются факты о прививках. Когда люди читают разоблачения, они и вакцинируются охотнее, и больше вакцинам доверяют.

А ещё есть один крутой блогер с несколькими миллионами подписчиков – Veritasium (его настоящее имя – Дерек Маллер). Он защитил диссертацию о популяризации науки. Veritasium провёл исследование, в ходе которого одной группе добровольцев просто рассказывали истории про физику, а другой сначала давали интересную затравку в духе “Вы думали, что это так, но на самом деле всё иначе”, потом разоблачали миф и рассказывали, как на самом деле работает наука (по этому же принципу Дерек Маллер и снимает многие свои видео). Так вот, Маллер выяснил, что люди гораздо лучше усваивают и запоминают знания о физике, успешнее сдают тесты о пройденном материале, если материал преподносят через опровержение заблуждений.

Опровержение нашумевшего мифа может как минимум привлечь много внимания к лекции или выступлению. Сейчас, например, многие блогеры набирают просмотры с помощью ragebait – то есть вбрасывают то, что вызывает у аудитории сильную эмоциональную реакцию. Люди не соглашаются с автором, пишут гневные комментарии – и в итоге видео попадает в топ по просмотрам. Кстати, есть такой юмористический “закон Каннингема”. Если вам нужно срочно что-то узнать – не задавайте вопрос, лучше напишите заведомую чушь по теме на публичном форуме. К вам обязательно тут же придёт десяток специалистов и подробно объяснит, в чём ваша ошибка. И напишут правильный ответ.

Козлиные яйца против импотенции

На мой взгляд, лучший пример популяризации знаний через демонстрацию чепухи – документальный фильм “Яйца”. Это фильм про врача-альтернативщика Джона Бринкли, который пересаживал мужчинам яйца козла. Якобы для улучшения их мужского здоровья. Авторы фильма рассказывают биографию врача: что он был невероятно богат, даже владел одной из крупнейших радиостанций США. Рассказывают про то, как Бринкли начал вещать на несколько континентов, а ещё знал, как привлечь аудиторию. В США принимали законы, чтобы ограничить деятельность Бринкли и пресечь его попытки заняться политикой. При этом в фильме появляются эксперты, которые даже хвалят врача! Создаётся ощущение, что мы смотрим пропагандистское кино… Авторы картины подливают масла в огонь: рассказывают небылицы о том, что критики врача умирали, потому что их настигала карма (кого-то даже поездом переехало), что критика Бринкли – это заговор БигФармы. Ну и, конечно, описывается, как он перешёл от просто пересадок яиц к торговле прекрасной подкрашенной водой, которая всем помогала.

А ближе к концу фильм делает мощный разворот. Нам показывают, как Джона Бринкли приглашают в суд, где он обвиняет одного из своих критиков в клевете. В суд приходят эксперты и разносят врача в пух и прах. А судья показывает Бринкли книжку-биографию (по которой снята вся первая половина фильма) – и оказывается, что в биографии нет ни слова правды. Эту книгу напечатали исключительно в маркетинговых целях. Бринкли даже признаётся, что сам книгу не читал, хотя и выступил заказчиком. Потом описывается и трагичная судьба шарлатана, который до конца жизни настаивал на своей медицинской гениальности. Если бы в фильме с самого начала шёл рассказ о том, как врач занимался ерундой, думаю, кино было бы не так популярно.

При этом у разоблачения мифов есть свои недостатки. Так, мифы часто разоблачают в формате дебатов. Я довольно часто участвовал в дебатах со священниками, один раз – даже одновременно с тремя священниками, с астрологами, гомеопатами и другими людьми. Но полезны ли такие дискуссии с точки зрения просвещения? Ведь может оказаться так, что защитник науки выступил плохо. И аудитория решила: “Ага, гомеопат прав, го за сахаром!”

В научных экспериментах сложно доказать эффективность – или неэффективность – дебатов. Потому что результат всегда зависит от личных качеств людей, которые принимают участие в дискуссии. А ещё – от личности ведущего, регламента мероприятия и так далее. Например, кому ведущий предоставит последнее слово, чью сторону он занимает – учёного или энергопрактика?

Но всё же косвенные проверки эффективности научных дебатов проводились. Так, однажды добровольцам сообщали разные факты о вакцинах. Одним участникам эксперимента говорили о вакцинах только хорошее, другим – только плохое, третьим – и плохое, и хорошее. В итоге выяснилось, что худший сценарий – когда людям рассказывают только о “вреде” прививок. Лучший – когда сообщают о пользе вакцинации, то есть доносят до слушателей правдивую информацию, не приправленную мифами.

Авторы исследования выяснили, что, когда людям сначала на полном серьёзе сообщают антинаучный тезис а-ля “вакцины вызывают аутизм”, а потом этот тезис опровергают, слушатели меньше доверяют опровержениям. Иными словами, идея, которая оказалась у человека в голове первой, сильнее влияет на мнение – и от неё труднее избавиться. Поэтому лучше сразу говорить людям правду, а не ждать, пока им забьют голову ерундой! Факты вакцинируют от лжи, а усвоенная ложь даёт устойчивость к фактам.

Однажды, во время пандемии, я участвовал в дебатах с противником вакцин и лауреатом антипремии почётный академик ВРАЛ Александром Редько в студии у Ксении Собчак. Дело было так: меня пригласили поучаствовать в дискуссии. Я сначала отказался и предложил организаторам дебатов просто пригласить в студию эксперта по вакцинации, чтобы тот рассказал, как работают прививки. Но мне объяснили, что до меня пригласили другого специалиста поучаствовать в дискуссии с Редько, однако специалист в последний момент от дебатов отказался. И, мол, если не приду я, то организаторы просто предоставят площадку антипрививочнику, который, к слову, умудрился договориться до того, что вакцинация не просто опасна, а может изменить ФАМИЛИЮ (об этом он не стесняется писать в своих социальных сетях). В общем, я пришёл на дебаты. И всё вышло не так уж и плохо. Согласно опросам, до программы 65% YouTube-зрителей выступали против вакцин, 35% – за. После программы процент антипрививочников снизился до 54%. Но всё могло бы легко сложиться иначе.

Есть и ещё одна критика в адрес науч-попа, с которой я, пожалуй, согласен. Дело в том, что мифов и заблуждений очень много. И их разоблачение похоже на бой с Гидрой – одну голову отрубил, две выросло. Один миф разоблачил – на его месте два новых появилось. И эта битва может быть бесконечной.

Поэтому полезнее бороться не с самими мифами, а с их первопричинами. Например, нужно бороться с нехваткой образования. Но научно-популярные блогеры не могут повлиять на школы и заставить их ввести предмет “основы критического мышления”. Но популяризаторы науки могут популяризовать знание об ошибках мышления. Иными словами, вместо рыбы мы можем дать человеку удочку в виде критического мышления. Тогда человек уже сам сможет присматриваться к мифам и видеть из “насквозь”.

Есть, например, ошибка “после – значит вследствие”. Человек думает: “Ага, вот мне было плохо, я принял гомеопатию – и сразу полегчало. Гомеопатия работает!” Та же ошибка лежит в основе веры в уринотерапию, акупунктуру, молитву, в силу огурца, не оторванного от ботвы, и так далее. Эффективнее не говорить каждый раз: “Пить мочу не стоит”, “Не надо лечить рак содой”, “Грехи вашей прабабушки никак не влияют на то, что вы второй раз разводитесь”. А просто разобрать, почему “после” – это не значит “вследствие”. И какие ещё бывают ошибки мышления.

Есть такая игра – Fallacymania. Игроку надо вытянуть случайную карточку, на которой написана та или иная ошибка мышления. С помощью этой ошибки мышления игроку предстоит аргументировать какой-нибудь тезис. Остальным участникам надо отгадать, какая ошибка мышления досталась первому игроку. Игра классная – с её помощью можно узнать, как не дать себя обмануть и не позволить собеседнику навешать тебе лапшу на уши.

Были исследования, в которых учёные показали: с помощью примеров, демонстрирующих наши ошибки, людей можно обучать критическому мышлению. Однажды учёные пригласили группу подростков и убедили их в том, что есть материал, который при контакте с кожей улучшает способности человека – например, способность прыгать. Учёные намазывали студентов этим “материалом” (то есть то ли мелом, то ли мукой). Подростки прыгали до намазывания, а потом после него. Подростки, вымазанные мукой, в среднем прыгали лучше – вероятно, потому, что перед этим как следует потренировались. Но при этом многие студенты решили, что “материал” работает.

После этого учёные объяснили участникам эксперимента, что “материал” – не что иное как плацебо. И что “после” – не значит “вследствие”. Затем этих студентов и контрольную группу, которой не проводили ликбез по ошибкам мышления, попросили поучаствовать в ещё одном испытании. В ходе испытания его участников сажали за компьютеры. Студенты играли роль виртуальных врачей: им нужно было определить, какое из двух лекарств работает. Так вот, участники, которым ранее рассказывали об ошибках мышления, чаще определяли, какое лекарство эффективно. Они более корректно ставили “виртуальный” эксперимент с большой контрольной группой.

На это исследование ссылаются авторы большого обзора “Иллюзия причинности” (Illusions of causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced). В этом обзоре, кстати, тоже содержится вывод о том, что людей можно и нужно “прививать” правильными фактами – причём чем раньше, тем лучше. А не ждать, пока придут мракобесы и убедят аудиторию, что, например, нельзя жить без натальной карты.

Я сталкивался и с такой критикой науч-попа: “Люди слишком глупы для просвещения! Они вас послушают и ничего не поймут! И станут плодить ещё больше ерунды!” Но на самом даже чуть-чуть знаний лучше, чем их отсутствие.

Ещё хочу порекомендовать четыре книги, которые помогут вам развить критическое мышление:

Даниэль Канеман “Думай медленно — решай быстро”;

Майкл Шермер “Почему люди верят в странные вещи”;

Паскаль Буайе “Объясняя религию”;

Роберт Бразертон “Недоверчивые умы”.

Если вы знаете книги, которые могут добавить этот список – пишите рекомендации в комментариях!

March 14, 2024

Самая главная ошибка мышления

Джон Стюарт решил разобраться, почему некоторые республиканцы считают себя бОльшими американцами, и бОльшими патриотами, по сравнению с другими согражданами. Якобы особенность в том, что республиканцы бережно хранят конституцию у самого сердца, чтят и уважают законы, написанные отцами-основателями. Патриоты обвешивают конституцией автобусы, вешают ее на стену, носят к карманах и всяческих восхваляют.

"А вот наши оппоненты готовы конституцию порвать" - говорить один из них, и на этих словах... рвет американскую конституцию прямо на камеру, как бы имитируя проклятых оппонентов, очевидно не понимая иронии происходящего. Собственно этот момент вместе с удивлением Джона Стюарта запечатлён на иллюстрации к посту.

Затем идет нарезка фрагментов, где так называемые патриоты рассуждают о том, как надо цензурировать прессу (хотя в конституции сказано обратное), стрелять в предполагаемых воришек (хотя в конституции сказано, что вину и приговор может назначать только состязательный суд), дать президенту неприкосновенность, право убивать политических оппонентов, разгонять митинги оружием и... барабанная дробь... даже побыть диктатором.

Все это Джон Стюарт блестяще высмеивает, а потом делает справедливое замечание. Вы можете любить какого хотите политика, устраивать свои собрания, носить смешные шляпы и призывать к введению диктатуры. Но, пожалуйста, ради исторической справедливости, наденьте правильную униформу британских монархистов и не прикрывайтесь любовью к конституции, которой на практике готовы пожертвовать. Не будьте лицемерами.

Это история прекрасно иллюстрирует тезис, что есть два типа патриотов. Одни ими являются так как честно вносят полезный вклад в развитие общества. А другие об этом кричат на каждом углу, а согражданам скорее вредят. И так везде.

Но выпуск меня зацепил еще и по немного другой причине. Он про двойные стандарты. Это тема, которая меня давно волнует в контексте противостояния науки и лженауки.

Вот есть человек, который говорит "а мне помогло" в контексте приема какой-нибудь гомеопатии. Он это считает аргументом, но аргумент "а мне не помогло" почему-то не принимает как опровержение своих взглядов. А когда речь заходит о пользе вакцин, то его не устраивают даже двойные-слепые контролируемые исследования на двадцати тысячах испытуемых.

Или есть человек, который говорит, что уверовал в загробный мир потому, что пережил клиническую смерть и видел свет в конце тоннеля. Но не принимает аргумент человека, который уверовал в инопланетян, так как пережил похищение во сне. Или утверждает, что видел снежного человека своими глазами.

Или есть человек, который считает, что его точка зрения не нуждается в доказательствах. Но недоволен, если его точка зрения отвергается без доказательств. Как говорил Михалков: "Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять, разве это не так?"

Мы можем устанавливать разные критерии истины, достоверности, правильности. Кто-то более скептичен, кто-то менее. Нет закона природы, который говорит, что надо мыслить так, а не иначе. Но давайте будем последовательными. Если с помощью некого излюбленного вами аргумента можно доказать что-то, с чем Вы категорически не согласны, то надо либо от аргумента избавляться, либо картину мира менять.

Так и должно работать аналитическое мышление, помогающее нам учиться лучше думать.

March 13, 2024

Невероятное чудо бессмертия: тайны эмбрионов

Есть такое сентиментальное клише: рождение ребёнка – это чудо. Но вы даже не представляете, насколько это на самом деле верно с точки зрения биологии. Посудите сами: из двух взрослых организмов природа создаёт один – или несколько – молодых. Представьте себе: женщине 37, мужчине 45, они встречаются и заводят клеточку, у которой отброшены все признаки старения. Потом эта клеточка делится-делится-делится – и получается новый организм, состоящий из триллиона клеток. Затем этот организм находит партнёра и – если он или она не чайлдфри, конечно – заводит своё потомство. Каждый из нас – это продукт непрерывной цепочки делящихся клеток. И все мы восходим к нашим одноклеточным предкам, которые обитали на Земле более миллиарда лет назад.

Омоложение возможно в процессе размножения. И тут кто-то скажет: ха, всё дело в сексе! Взрослые занялись любовью – взяли свои одноклеточные яйцеклетку и сперматозоид – и случилась магия. Я вас расстрою: секс тут ни при чём. Некоторые организмы воспроизводят себя бесконечным копированием – причём они делают это на протяжении десятков тысяч лет. Например, в Тасмании растёт симпатичный блестящий кустик – королевский остролист (Lomatia tasmanica). В высоту он может достигать 8 м, но интересен кустик не этим. Дело в том, что остролист абсолютно бесплоден – у него нет ни семян, ни плодов. Размножается он черенками – и всё его потомство абсолютно генетически идентично оригиналу. Вообще популяция остролиста – лишь около нескольких сот особей. Но при этом предок всех остролистов “жил” 43 тыс. лет назад. 43 тыс. лет остролист занимается клонированием!

Как размножаются звёзды

А ещё в американском штате Мичиган растёт гриб Armillaria gallica, он же опёнок толстоногий. Учёные выяснили, что все опята толстоногие – это единый организм с одной грибницей. Armillaria gallica около 2500 лет, её масса составляет около 400 т, а ещё своим мицелием гриб покрывает 70 гектаров площади под лесом. А в штате Орегон растёт другой гриб, Armillaria ostoyae, опёнок тёмный. В 1998 году исследователи определили, что грибница этого опёнка – не отдельные скопления, растущие по всему лесу, а гигантский целостный живой организм. Возраст Armillaria ostoyae – около 8500 лет, а занимает он площадь более 880 гектаров. Учёные даже прозвали его “чудовищным грибом”.

Клонировать себя могут не только грибы и растения, но и, например, морские звёзды. Этим иглокожим можно отрезать одну ножку – и из ножки возникнет новое существо. Морские звёзды размножаются как вегетативно – то есть от них отваливается кусочек, из которого вырастает клон взрослой особи – так и половым путём. Да, звёзды тоже занимаются сексом – и на свет появляется генетически отличное потомство, что ускоряет эволюцию.

К чему я клоню? К тому, что в природе омоложение случается не только благодаря сексу. Некоторые земные организмы могут жить ужасно долго, просто воспроизводя свои молодые копии. Люди, которые философствуют, мол, всё умирает, всё тленно, “против роста энтропии не попрёшь”, на самом деле ошибаются.

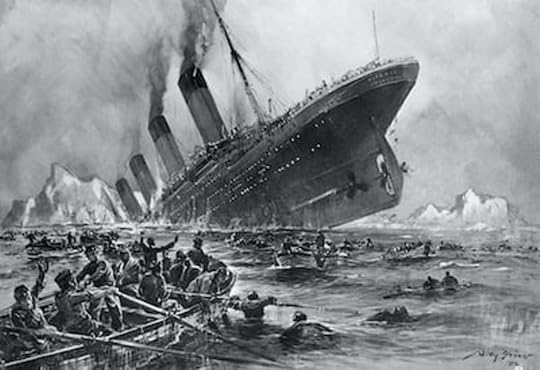

Как спастись на “Титанике”

Представьте, что мы - “Титаник”, который несётся в сторону айсберга, то есть смерти. На “Титанике” находится множество пассажиров – это наши клетки. Есть клетки привилегированные – это пассажиры первого класса, у которых под рукой шлюпки. Об этих клетках всю жизнь заботились – чтобы они хорошо питались и не болели. Какие это клетки? Конечно же половые, ведь эволюция “заботится” прежде всего о передаче наших генов, в следующие поколения, а без половых клеток это невозможно. А вот 99% остальных клеток шлюпками не обеспечены. Обидно, что им суждено погибнуть, учитывая, что это и есть мы!

Но что если те блага, которые предназначены эволюцией для привилегированного класса клеток, могли бы достаться всему организму? Что, если мы раскроем и позаимствуем механизмы, омолаживающие половые клетки и эмбрионы, и устроим в организме равенство и своеобразный “коммунизм”?

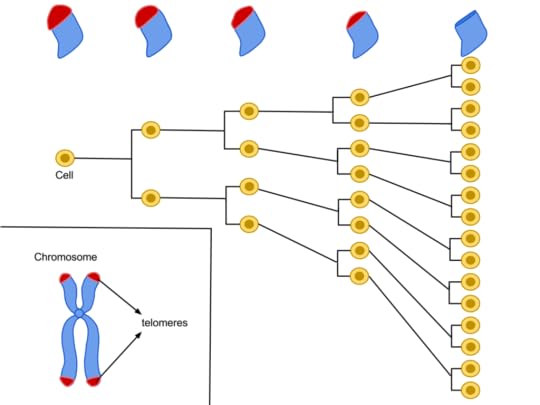

Алексей Оловников и Ахиллесова пята копирования ДНК

Какие преграды могут встретиться на пути к бесконечному самоомоложению? В 1951 году биологи Леонард Хейфлик и Пол Мурхед показали, что существует предел количеству делений у взрослого организма. Учёные помещали клетки в пробирку – и там они делились 40-60 раз, а дальше старели и уже не делились. Так в науку вошёл термин “предел Хейфлика”, который означает границу делений соматических клеток, то есть клеток тела.

Есть мнение, что этот предел – один из механизмов старения. Причём обратите внимание, что клеток, используемых в размножении, он очевидно не касается. Возникает вопрос: а 40-60 делений – это много или мало? Если мы возьмём одну клетку и последовательно поделим её 50 раз (то есть возведём 2 в 50 степень), получится 1 126 триллионов клеток. Столько клеток содержится примерно в тридцати людях – ведь всего у человека в теле порядка 37 триллионов клеток. Из одной клетки можно было бы “сделать” 30 людей – но у человека-то клетки постоянно обновляются, причём обновляются достаточно быстро. Каждый день у человека заменяется 0,25% клеток, то есть четверть процента. Получается, что одна клетка способна обеспечить 30 лет жизни. Если добавить одно деление (получится 51) — это уже 60 лет жизни. Все мы начинаемся с одной-единственной клетки. И если бы эта клетка могла поделиться всего 40 раз, то у нас просто бы не хватило клеток, чтобы получить хотя бы одного человека – мы бы даже не выросли. Поэтому от того, сколько раз могут поделиться наши клетки, зависит наше с вами будущее.

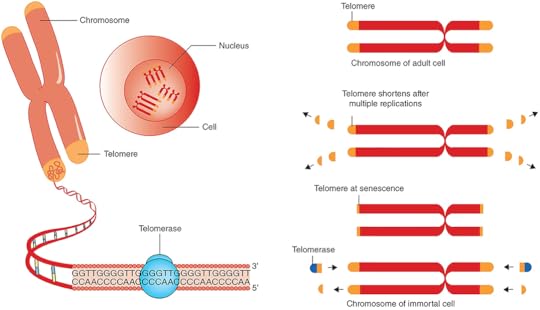

Ещё в 1971 году отечественный учёный Алексей Оловников обратил внимание на ахиллесову пяту копирования ДНК. Как происходит это копирование? Двойная спираль расплетается на две одиночных ниточки – одна половина делает одну копию, а другая вторую. Но этот процесс не может начаться с нуля. Нужен праймер – затравка, которая показывает, откуда начинать копирование. Она делается из РНК, которая потом удаляется. В середине хромосом дырки после удаления РНК заменяются на ДНК, а на концах хромосом этого не происходит. И поэтому каждый раз, когда ДНК копируется, она укорачивается на длину маленького “выпавшего” куска.

С такой проблемой не сталкиваются, например, бактерии. У них молекула ДНК – кольцевая, поэтому копирование можно начать с любого места. А вот у человеческих линейных хромосом есть начало и конец. И получается, что с возрастом при делении клеток эти концы медленно укорачиваются. По мнению Алексея Оловникова, наши с вами концевые участки хромосом что-то в природе должно восстанавливать. Учёный считал, что есть способ избавиться от предела делений – и это должно помочь в борьбе со старением.

Почему теломераза – это важно

Через 11 лет учёные Элизабет Блэкбёрн, Джек Шостак и Кэрол Грейдер подтвердили догадки Алексея Оловникова и открыли механизмы защиты хромосом теломерами и фермент теломеразу. Теломераза умеет достраивать кончики хромосом. Сначала исследователи обнаружили этот фермент у одного вида инфузорий, а затем – у человека. Оказалось, что теломераза – это не никому не доступный священный Грааль. Она есть во всех наших клетках, однако в некоторых клетках этот фермент “спит”. В полную силу теломераза работает в стволовых, зародышевых, половых, эмбриональных и некоторых других клетках. И в них кончики хромосом не укорачиваются.

Сегодня в науке общепринято, что теломераза – это важный и полезный работающий фермент. Хотя раньше были скептики, которые, например, не верили в возможность клонирования. Они считали, что клонирование невозможно, потому что во взрослых организмах клетки уже старые, часть предела Хейфлика в них отыграна, молодую копию создать просто не получится. Однако выяснилось, что при клонировании в молодом эмбрионе активируется теломераза, кончики хромосом достариваются до нормального размера – и на свет появляется юная овечка Долли. Кстати, выяснилось, что теломераза очень хорошо работает у уже упомянутых морских звёзд, когда им нужно заново вырастить свои конечности.

Существуют и обратные ситуации, когда из-за генетической мутации кончики хромосом не могут достроиться – и теломеры очень быстро укорачиваются, что приводит к серьёзным генетическим заболеваниям. Пример такого заболевания – врождённый дискератоз. Пациенты с этим недугом страдают от пятен на коже, у них быстро седеют волосы, часто отсутствуют ногти… Но главные повреждения происходят не на поверхности организма, а внутри. В частности, из-за нарушений работы костного мозга появляется иммунодефицит, в 70 раз увеличивается риск некоторых онкологических заболеваний, в 500 раз повышается риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Человек “ускоренно” стареет и живёт гораздо меньше, чем другие люди.

В общем, как и предполагал Алексей Оловников, теломеры, теломераза и старение – вещи связанные. Более того, оказалось, что, чем быстрее укорачиваются теломеры у разных видов животных, тем ниже их продолжительность жизни. И тогда же возникла идея борьбы со старением путём активации теломеразы и наращивания теломер. Правда, проблема заключалась в том, что теломераза также активна в раковых клетках, которые должны очень активно делиться. Учёные опасались, что наращивание теломер приведёт к повышенному риску рака. Поэтому исследователи вывели специальных мышей, у которых изначально были продублированы три противораковых гена. А ещё грызунам добавляли дополнительный ген теломеразы. Идея была такая: противораковые механизмы подавят онкологические заболевания – и теломераза будет не так вредна. В ходе исследования учёным удалось продлить жизнь мышам на 9-20% по сравнению с продолжительностью жизни грызунов, которым просто дублировали антираковые гены. А если сравнить совокупный эффект и активации теломеразы, и удвоения противораковых генов, то мы увидим, что продолжительность жизни грызунов увеличится аж на 40%.

Другая команда учёных просто наращивала мышам теломеры. Оказалось, что потомки грызунов с длинными теломерами живут дольше своих “обычных” сородичей – примерно на 10%. А ещё, вопреки теоретическим представлениям, такие мыши болеют раком не чаще, а реже.

Вакцина “Спутник” и факторы Яманаки

К сожалению, людям такой “мышиный” способ борьбы со старением не подходит. Ведь мыши в экспериментах уже рождались с усиленной теломеразой. А с чем родились, с тем и живём. Зато человеку может помочь генная терапия. Для тех же мышей её уже провели. Дело обстояло так: учёные положили внутрь оболочки вируса фрагмент ДНК с геном теломеразы, ввели его взрослым мышам. Это привело к продлению жизни примерно на 10-20%. И, что важно, случаи рака среди ГМ-грызунов не участились.

В 2022 году исследователи сделали похожую терапию, но на этот раз использовали “заразный” вирусный вектор, который умеет себя воспроизводить. Тоже с геном теломеразы. С этим вирусом мышам продлили жизнь больше, чем на 40%. В общем, у нас две хороших новости. Первая: изучая чудо омоложения, учёные обнаружили, что есть фактор старения, который можно “откатывать” назад. Вторая: это можно сделать очень дёшево. Недавно мы столкнулись с пандемией коронавируса, вакцины против которого стали доступны легко и быстро. При этом многие вакцины от ковида представляли собой сложные биотехнологические продукты: в вирусную оболочку препарата “засунули” ген коронавируса. Тут история похожая: ген теломеразы нужно “засунуть” в вирусную оболочку. Я думаю, такой укол может стоить столько же, сколько прививка “Спутник”.

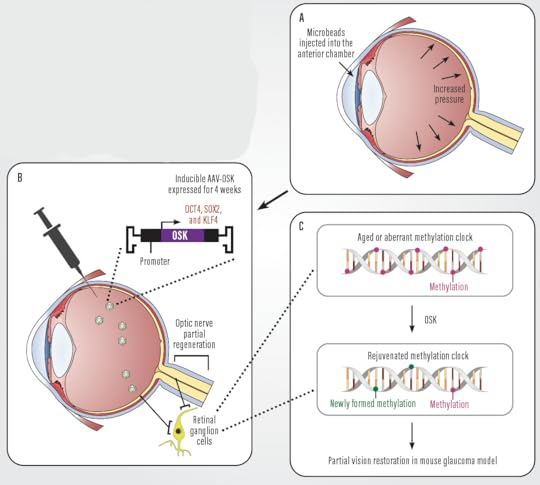

Второй секрет бессмертия: откат до “заводских настроек” генома

Но есть и плохие новости. Недостаточно удлинить теломеры, чтобы победить старение. Потому что укорачивание теломер – лишь один из факторов старения. Расскажу подробнее: у нас есть много типов клеток. Генетически клетки вроде бы идентичны, но при этом в них работают разные гены. Потому что к генам могут “приделываться” разные белки и химические метки. Эти эпигенетические метки, в свою очередь, активируют или выключают те или иные гены. Это нормально и очень нужно: каждый тип клеток выполняет свою работу – одни гены в нём работают, а другие “спят”.

Как всё это дело мешает бессмертию? Когда мы стареем, эпигенетические метки могут стираться или образовываться в ненужном месте. В одних клетках перестают работать гены, которые должны в них работать, в других – включаются гены, которые должны спать. Возникает “эпигенетическое старение”, которое настолько ярко выражено, что исследователи научились по нему определять биологический возраст человека и даже в некоторой степени предсказывать, сколько ему осталось жить.

К счастью, эти эпигенетические метки можно сбросить до заводских настроек. Это и происходит в эмбрионе, причём в несколько волн. И мы умеем этот процесс воспроизводить – причём в любом типе клеток. За это надо сказать спасибо Синьи Яманаке: учёный смог отредактировать 4 гена – те самые “факторы Яманаки” – ввести их во взрослую клетку и получить “откат” этой клетки к эмбриональному состоянию. Далее обновлённую клетку можно превратить в разные типы клеток – в мышечную, нервную или любую другую. Так мы можем омолаживать организм. Кстати, по поводу факторов Яманаки высказывались опасения – мол, тоже рак проявится. Действительно, один из факторов Яманаки оказался онкогеном – но выяснилось, что, если его выкинуть, то оставшихся трёх генов будет достаточно для “омолаживания”.

Так давайте омолаживать все клетки в стареющих организмах! Увы, ни к чему хорошему это не приведёт: организм просто превратится в омоложенную бесформенную клеточную массу. Нам нужны специализированные клетки, поэтому надо как-то ограничить действие факторов Яманаки. Поэтому учёные решили, что стоит включать факторы Яманаки циклически – например, сделать так, чтобы эти гены работали только в присутствии некоторого вещества, которое поступает в организм раз в 1-2 недели. Таким вот способом учёным уже удалось частично “омолодить” мышей. Пока что не очень сильно, но направление очень перспективно. Недавно основатель Amazon Джеф Безос вложился в компанию Altos Labs, которая намерена заниматься эпигенетическим омоложением в медицинских целях.

Одна из самых впечатляющих работ по применению эпигенетического отката была сделана на грызунах. Мышам с глаукомой ввели факторы Яманаки и восстановили им зрение. Возможно, в будущем подобные опыты станут проще и доступней: недавно исследователи и вовсе перешли к использованию малых молекул, которые подобраны так, чтобы имитировать действие факторов Яманаки.

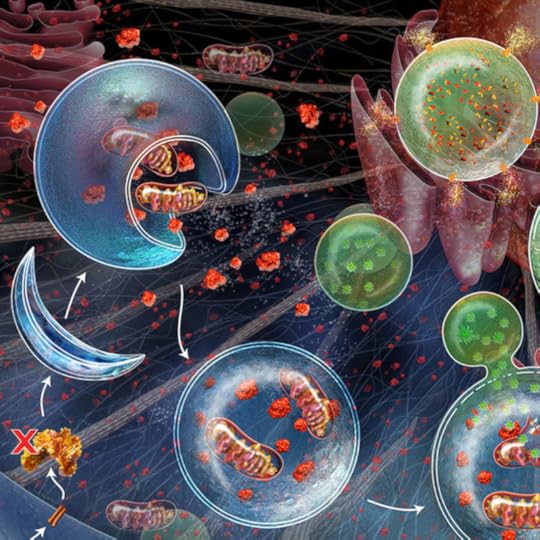

Третий секрет бессмертия: избавляемся от мусора

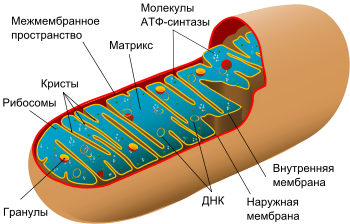

В наших клетках накапливается мусор разной формы – повреждённые митохондрии, неправильно свёрнутые белки… Как нам от него избавиться?. Помочь может аутофагия - способность клеток переваривать свои ненужные, вредные или поломанные компоненты. Это делается с помощью аутофагосом – сферических структур с двухслойными мембранами. Аутофагосомы работают так: один мембранный пузырёк захватывает кусок мусора. Второй содержит ферменты, которые могут растворять мусор (как бы чистящие средства). Два пузырька слипаются – и начинается переваривание. При этом второй пузырёк, лизосому, нужно активировать: накачать в него протоны, закислить среду внутри – тогда он будет готов растворять мусор. Как показали опыты на круглых червях, если встречаются сперматозоид и яйцеклетка, весь процесс начинает работать на полную мощность: вторые пузырьки накачиваются кислотой, а первые активно нападают на мусор.

На такой клининг активно тратится энергетический “бензин” клетки, АТФ. Постоянно с такой силой убираться клетка не может. Зато в развивающемся эмбрионе начинается генеральная уборка, которая очищает его от всего мусора, накопившегося за жизнь. Слияние сперматозоида и яйцеклетки – очень важный момент. Вся жизнь потомка зависит от единственной клетки. Поэтому её нужно привести в идеальный вид – так же, как мы вызываем дорогой клининг в квартиру перед заселением жильца.

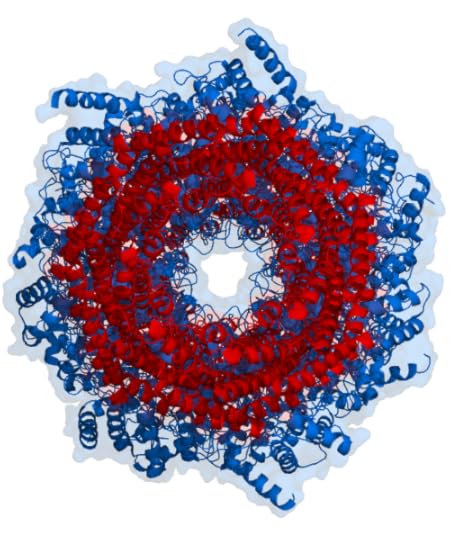

Ещё в нашем организме есть “роботы-пылесосы”. Это протеасома – огромный комплекс, который плавает внутри клетки и нарезает белки на куски. Он похож на шредер, который перерабатывает ненужные белки. Исследования показывают, что в эмбриональных клетках, а также в клетках, искусственно омоложенных факторами Яманаки, эти протеасомы выходят на максимальную мощность и “рубят” максимум мусорных белков.

Чем опасны поломанные митохондрии

Обычный белковый мусор в нашем организме бывает не так страшен, как плохо работающие митохондрии, наши дыхательные органеллы, у которых есть своя ДНК. Когда клетка делится, она наследует лишь часть мусора, который там плавает, то есть каждый потомок становится “чище”. Но митохондрии, в том числе повреждённые, умеют делиться. То есть на выходе мы получаем сломанный механизм, который размножается.

Сохранить качество митохондрий особенно важно при размножении. Передаются они преимущественно по материнской линии, от матери ребенку. Митохондриальные заболевания могут приводить к серьезным последствиям. К счастью, такое встречается редко – потому что механизм избавления от плохих митохондрий очень эффективен. Учёные провели опыты на мышах – ломали им митохондрии. Выяснилось, что уже через несколько поколений поломки исчезали!

Как работает процесс очистки от плохих митохондрий? Дело в том, что женское тело штампует огромное количество предшественников яйцеклеток – гораздо больше, чем ему когда-либо понадобится. Но большинство из них не станет настоящими яйцеклетками: они погибнут из-за программируемой смерти. Причём эту смерть запускают именно плохие митохондрии. В результате в полноценную яйцеклетку вырастет, скорее всего, самая здоровая клетка-предшественница. А плохие яйцеклетки с поломанными митохондриями так и не разовьются в готовую для оплодотворению клетку.

К сожалению, из этой клеточной “евгеники” мы мало что можем взять, потому что не знаем, как устроить отбор хороших митохондрий в неполовых клетках. Но зато есть другой процесс, который избавляет наши взрослые клетки от плохих митохондрий – митофагия, причём устроен он очень интересным образом.

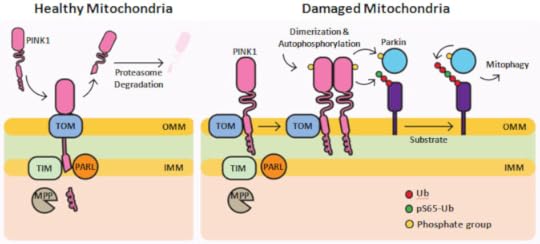

Задача митохондрий – дышать. При этом внутри у них возникает отрицательный электрический потенциал, а снаружи положительный. Но если митохондрия работает плохо, этой разницы потенциалов нет;

Есть такой белок – PINK1. В норме он прилипает к митохондриями, но ненадолго. “Заряженная митохондрия” его процессирует и “отпускает”. Но если это не происходит, то PINK1 накапливается на поверхности;

К PINK1 прилипает белок под названием “PARKIN”;

Если на митохондрию прилип “PARKIN”, клетка знает, что митохондрия плохая, надо её переварить;

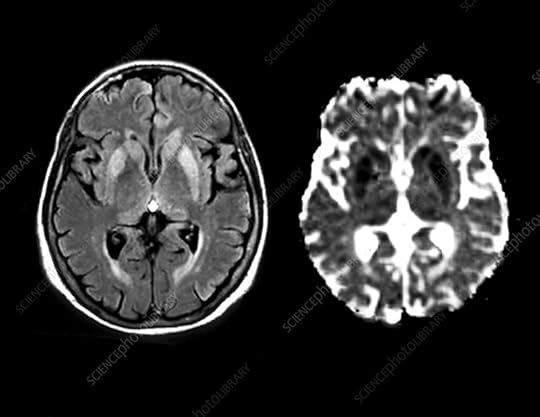

Если PINK1 или белок PARKIN затронула мутация, это может привести к раннему развитию болезни Паркинсона – из-за того, что PARKIN работает плохо, а в клетках копятся плохие митохондрии. Если мы найдём лекарство против Паркинсона, то, возможно, сможем давать его и здоровым людям – чтобы улучшать у них чистку плохих митохондрий и продлевать им жизнь. Да, болезнь Паркинсона, отчасти связана с нарушением работы митохондрий в нейронах нашего головного мозга.

Есть такой ген – АTM, который фиксирует повреждения в ДНК и сообщает об этом. В результате активируются ферменты, которые чинят ДНК. Или клетку с мутацией просто уничтожают! Опыты на круглых червях показали, что АТМ работают более активно в клетках гермальной линии, то есть в половых клетках и предшественниках. Потому что червяк живёт примерно недели две, если у него вдруг появится мутация, которая может привести к раку, это не так страшно – всё равно смерть скоро наступит. А вот клетки гермальной линии очень важны – ведь червям не нужно нежизнеспособное потомство, которое не передаст свои гены дальше.

Мы не червяки. И у нас АТМ активно работает не только в клетках гермальной линии. Но с возрастом активность АТМ у нас снижается. А ещё у людей есть генетическая болезнь, при которой этот белок отключается вовсе – синдром Луиса-Барра.

Не знаю, хранит ли АТМ в себе секрет омоложения. Но это история о том, что механизмы починки ДНК в разных типах клеток работают по-разному. И мы теоретически можем разработать такую генную инженерию, которая поможет чинить нашу ДНК в обычных клетках так же эффективно, как и в половых. Тогда наши органы будут сохраняться гораздо дольше.

Долой привилегии пассажиров первого класса! Молодость рабочим клеткам организма!

Список литературы: https://docs.google.com/document/d/1BVxzaV_iXEQvEG5CpHIIs5tdmArdCCPfdZEc60LHWA0/edit

March 6, 2024

Научный метод. База

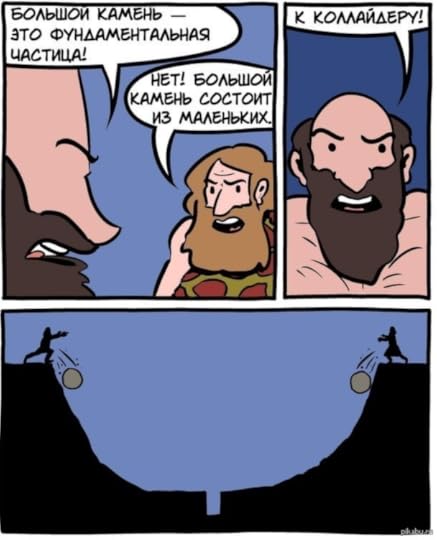

В одном комиксе про палеолит два древних мудреца спорили, является ли большой камень фундаментальной частицей – или состоит из камешков поменьше. В итоге мужчины закричали: “К коллайдеру!” – и столкнули там частицы камня. Эта “первобытная” история – наглядная демонстрация сути научного метода: встретились два человека с противоположными взглядами – и свой спор они разрешили с помощью эксперимента. Результат эксперимента не зависел от их мнения, а ещё оба мудреца согласились: в результате опыта один из них должен будет признать поражение.

При этом есть люди, которые считают, что никакого научного метода не существует. Или что научный метод – это лишь набор догм, а верить надо своим глазам и жизненному опыту. Видишь, что Земля плоская и неподвижная? Значит, так и есть. Ещё есть мнение, что у каждой науки свой метод – например, теологи прибегают к личностному опыту веры. И не дай бог кто-то посмеет им сказать, что это – не научно! Ещё есть мыслители, которые говорят нам, что в науке дозволено абсолютно все: вот возьму и сделаю свою собственную науку вообще без какого-либо метода! И в итоге на свет появляются родология и и различные техники лечения геморроя огурцом, не оторванным от силы Земли. В общем, антисциентисты пытаются доказать, что научный метод – это ерунда, что любое мнение равнозначно, все одинаково правы и неправы. Так, философ Пол Фейерабенд утверждал: наука ничем не лучше сказок, астрологии и гаданий.

“Это всего лишь выдумка, предположение!”

Учёные, в свою очередь, считают научный метод лучшим способом познания нашей реальности. Согласно изданию университета Кембриджа, существуют следующие этапы применения научного метода:

1. Наблюдайте за каким-либо аспектом Вселенной;

2. Придумайте предварительное описание, которое согласуется с тем, что вы наблюдали: это гипотеза. Она может варьироваться от тонкой настройки существующих идей до полного обновления общепринятых знаний;

3. С помощью гипотезы сделайте какие-нибудь прогнозы;

4. Проверьте эти прогнозы: поставьте эксперимент или дальше наблюдайте за явлением. По результатам проверки измените гипотезу;

5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не исчезнут расхождения между гипотезой и вашим экспериментом/наблюдением. Когда достигнете полной непротиворечивости — гипотеза подтверждена и принята как новая теория.

Сейчас кто-то точно скажет: «Ага! Теория! Это всего лишь выдумка, предположение!» Но тут мы сталкиваемся с путаницей в определениях. В быту теорией мы часто называем разные догадки: “Согласно моей теории, биологами чаще становятся Козероги и Стрельцы, потому что любопытство и страсть к опытам у них в крови”. Но в науке теория – это высшая форма знания. У нас есть теория эволюции, теория гравитации, теория микробов. Всё это – модели, надёжно описывающие реальный мир.

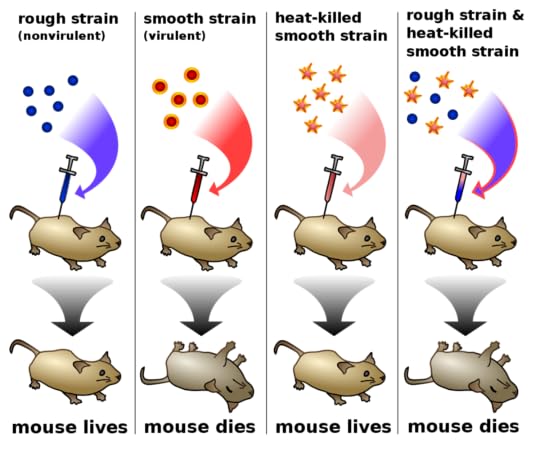

А теперь давайте посмотрим, как научный метод “работает” на практике. Хорошим примером является история о том, как учёные выяснили, что ДНК отвечает за передачу наследственной информации. Итак, в 1928 году генетик и врач Фредерик Гриффит вкалывал мышам две разновидности пневмококка. Одни мышей убивали, другие – нет. Пневмококков можно убить нагреванием: если смертельную бактерию нагреть, она умрёт – и опасность исчезнет. Но если смешать безвредного пневмококка с останками смертельных, а потом вколоть — мышка умирает.

В итоге Фредерик Гриффит выдвинул следующую гипотезу: у мёртвых пневмококков есть компонент, который передаёт патогенность безобидным. Что-то вроде горизонтальной наследуемости! Но перед учёными встал вопрос – как эту гипотезу доказать или опровергнуть? В итоге последователи Гриффита – Эвери, Маклеод и Маккарти – провели такой эксперимент: они брали экстракт мёртвых смертельных пневмококков и методично убирали из него разные компоненты бактерии. Когда учёные изымали из бактерии РНК, белок или полисахарид, “смертельность” передавалась. Зато когда убрали ДНК, она перестала наследоваться.

Итак, давайте рассмотрим по пунктам, что же произошло:

1. Учёный заметил нечто странное;

2. У него возникла гипотеза о болезнетворном компоненте, который делает безобидные пневмококки смертельными;

3. Затем возник ряд альтернативных гипотез о том, чем может быть этот компонент – РНК, ДНК, белком или чем-то ещё;

4. Учёные поставили эксперимент и выяснили, что “виновница торжества” – ДНК;

5. Научный мир получил новую важную теорию. Профит!

А теперь напишу, чего не делали исследователи:

1. Не обращались к древним текстам;

2. Не апеллировали к авторитету (“Великий учёный Вася считает, что во всём виновата РНК”);

3. Не устраивали публичных дебатов, голосований и опросов;

4. Не подгоняли результат под свои предпочтения;

5. Не трясли своими дипломами и регалиями;

6. Не говорили потом: “Ну, это просто мнение”.

В общем, учёные поставили честный эксперимент – и природа сама расставила точки над i. Если бы в ходе исследования выяснилось, что смертельными пневмококки делает РНК, то сейчас в учебниках школьники читали бы именно такую информацию.

“Чувак, ну что, ты победил!”

Похожие эксперименты можно ставить не только в биологии. Например, на премии Гарри Гудини мы с коллегами проверяли экстрасенсов на наличие паранормальных способностей – и обещали миллион рублей участникам, которые пройдут тестирование. Дело происходило так:

Маги и провидцы обращались к нам и заявляли, что могут чувствовать деньги, читать мысли или общаться с мёртвыми;

Мы предлагали им честную проверку, которая показала бы, обладает экстрасенс особыми способностями или нет;

Мы убеждались, что оппонент тоже согласен с тем, что это честная проверка — то есть у нас один “коллайдер”;

Затем мы “шли к коллайдеру”: проводили проверку – например, показывали экстрасенсам снимки погибших людей и спрашивали, как наступила их смерть;

Реальность нас рассуждала (правда, пока не в пользу экстрасенсов).

В общем, хоть мы и скептики, мы по возможности исключили из ситуации наше личное мнение, убеждения и предвзятость – и провели именно научную проверку. Если бы к нам пришёл настоящий экстрасенс, мы признали бы его или её паранормальные способности, отдали бы миллион рублей и сказали: “Чувак, ну что, ты победил!”

Иными словами, научный процесс должен быть выстроен так, чтобы победил результат, наиболее близкий к действительности. Это не означает, что учёные никогда не ошибаются и что наука знает ответ на каждый вопрос. Исследователи могут говорить: “Я не знаю” – и это абсолютно нормально. Например, уфолог показывает астроному непонятный снимок и спрашивает: “Ну-ка, что тут я сфотографировал? Я думаю, что инопланетную летающую тарелку” Астроном честно признаётся: “Я не знаю”. Уфолог такой: “Ага, ты даже не можешь сказать, что тут – значит, я прав. Это летающая тарелка!”

А теперь представьте другую ситуацию. Фокусник показывает вам трюк, в ходе которого у него исчезает айфон. Вот телефон лежал на столе, над ним фокусник проводит руку… И телефон пропадает! Автор трюка вас спрашивает: “Как это произошло?” А вы отвечаете: “Я не знаю!” И фокусник такой: “Ага, я доказал, что магия существует!”

И ещё один пример. Предположим, верующий спрашивает: “Вот откуда взялся Большой взрыв? Должен же он был откуда-то появиться!” А учёные ему отвечают: “Мы пока не знаем”. И верующий такой: “Ага, вот вы и попались! Значит, это Бог Большой взрыв и нашу Землю создал!” Но утверждение “Бог создал Большой взрыв” с наукой ничего общего не имеет.

Никто не отказывается от познания

Мы не знаем, как победить болезнь Альцгеймера и старение. Пока у нас на этот счёт есть лишь гипотезы, которые, может быть, подтвердятся. А, может, и нет. Как говорил комик Дара О'Бриэн, «Наука знает, что она всего не знает, иначе бы она остановилась». Смысл науки – получать ответы на вопросы. Но если мы чего-то не знаем, это не значит, что мы не знаем ничего. Если мы не знаем, как фокусник заставил телефон исчезнуть, это не значит, что мы не в курсе, как он проворачивает трюк с распиливанием женщины. То же самое в биологии и химии. Мы знаем, что ДНК является двойной спиралью. Мы знаем, что у человека и шимпанзе был общий предок – у учёных есть куча подтверждений этой теории. Человек по каждому своему гену ближе шимпанзе, чем любому другому существу.

Но всё же учёные всегда немного допускают, что могут ошибаться. Исследователи не говорят: “Так, никакое новое свидетельство не может опровергнуть нашу правоту!” Никто не отказывается от познания. В уже упомянутой кембриджской статье про научный метод есть важное уточнение:

«Чтобы быть научно полезными, гипотезы должны быть фальсифицируемыми. …Все научные теории постоянно находятся в опасности быть опровергнутыми новыми данными или наблюдениями. Эксперименты — это Дамоклов меч для теории».

Фальсифицируемость – это принцип, который предложил философ Карл Поппер. Согласно этому принципу, любое заявление или гипотезу теоретически можно опровергнуть. Должен быть способ показать, что теория неверна – если она, конечно, неверна. Нет смысла идти к коллайдеру, если, вне зависимости от результата, мы останемся при своём мнении.

Критерий Поппера удивительно мягкий. Он не требует, чтобы гипотеза была убедительной или хорошо обоснованной. Она может быть очень фантастической и недоказанной. Важно лишь, чтобы ваша идея могла быть опровергнута. Представьте: вы спорите с родственником, который что-то вам доказывает. И вы его спрашиваете: “Окей, а при каком условии ты согласишься, что твоё убеждение ошибочно?” А он такой: “Да никогда в жизни не соглашусь! Ни при каких условиях. Я точно прав!” В таком случае ни о каком научном подходе или поиске и речи идти не может.

При этом, что важно в критерии Поппера, опровержение тоже должно быть потенциально опровержимым. То есть наука – это цепочка опровержений: каждое следующее опровержение тоже должно быть опровергаемым. Вся идея Поппера – в том, чтобы никогда не останавливаться, а по пути выбирать наиболее вероятные гипотезы из имеющихся. Учёные шаг за шагом приближаются к пониманию того, как наш мир устроен.

Как я уже написал, научный метод не гарантирует, что ошибок не будет. Но он гарантирует, что со временем ошибок будет всё меньше. И мне очень нравится, что одно сообщество рационалистов называется LessWrong – “менее неправы”. Кстати, в LessWrong “обитает” Элиезер Юдковски – американский специалист по искусственному интеллекту и автор замечательной книги “Гарри Поттер и методы рационального мышления”. В общем-то, смысл науки в том и заключается – стать со временем менее неправыми.

Мир без тигров

У Карла Поппера есть ещё одна известная идея – об эволюционной эпистемологии. Согласно философу, развитие науки чем-то напоминает биологический естественный отбор. Идёт конкуренция между идеями. Те идеи, которые удалось опровергнуть, вымирают, а более сильные и ловкие – те, что лучше переносят столкновение с реальностью – выживают и передаются в будущие научные публикации.

И в этом смысле эволюция идей в научном сообществе очень сильно отличается от эволюции идей в массовой культуре. В обычной жизни часто выживает не самая реалистичная и объективная идея, а та, которая больше всего нравится людям — самая необычная, интригующая или приятная. Та, в которую легче всего поверить. При этом работают все наши изъяны мышления. Поэтому, например, политики-популисты часто выигрывают у профессионалов: у них всё просто и понятно, а не сложно и постепенно. В их идеи легко и приятно верить.

Параллель с биологической эволюцией можно развить ещё одним способом. Представьте, что мы создали эволюцию. В ней есть тигры и антилопы. Почему антилопы очень быстро бегают? Потому что за ними испокон веков гонялись тигры. Это привело к эволюции антилоп – да и тиграм тоже пришлось прокачиваться в преследовании. А в мире, где нет тигров, антилопы так и не научились бегать. Они останутся пассивными и незащищёнными – и всё равно выживут. Так выживают религия и астрология – им не угрожают факты. Вывод прост: естественный отбор в пользу правильности знания гарантирует, что качество идей со временем будет улучшаться. Непроверяемые идеи, то есть идеи, избегающие столкновения с реальностью, будут стагнировать.

Семь столпов научного мышления

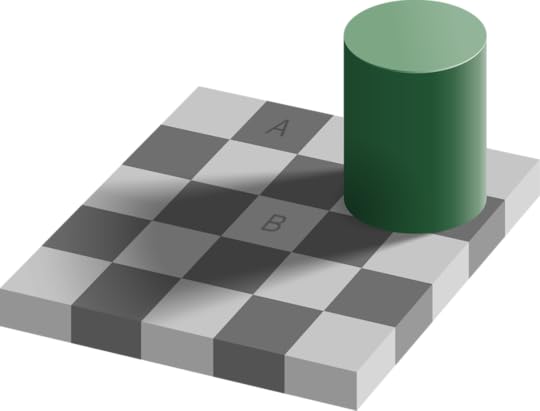

По мере того как эволюционирует научная картина мира, эволюционирует и сам научный метод. Когда учёные понимают, что некий метод познания приводит к ошибочным результатам, этот метод начинают менять. Так, в древности люди познавали мир просто своими глазами. Но глазам не всегда можно доверять: существуют же оптические иллюзии! Например, на картинке ниже квадратики A и B на самом деле одного оттенка.

Аналогичным образом и наш разум полон когнитивных искажений – например, если после танца вождя племени пошёл дождь, это не значит, что прыжки и покачивания влияют на осадки. Но мы легко приходим к подобным выводам. Выпил гомеопатию, стало лучше – значит, помогло. И именно благодаря научному методу мы можем бороться со всеми ошибками мышления. Сейчас я опишу семь столпов научного метода – с их помощью учёные контролируют себя и делают так, чтобы их ошибки мышления не могли повлиять на проверку гипотезы.

Столп первый – контроль. Представьте, что вы шли по улице, хлопнули в ладоши – и перед вами упал кирпич. Вы выдвинули гипотезу: “Ага, тут хлопок ладонью вызывает падение кирпича!” Вы хлопнули в ладоши ещё раз – и на асфальт вновь упал кирпич. Гипотеза вроде бы подтвердилась! Но означает ли это, что вы установили закономерность? Нет! Потому что, возможно, кирпичи просто падают случайно, безо всяких хлопков. Нужно провести контроль: выяснить, падают ли кирпичи без хлопка. Эксперимент – хлопнули, контроль – не хлопнули.

Столп второй – размер выборки. Допустим, вы хлопнули в ладоши, и через минуту упал кирпич. Подождали ещё минуту – кирпичей нет. Казалось бы, есть контроль: я не хлопал, и кирпич не упал. Но это могла быть просто случайность. Что, если просто каждую минуту с 50% вероятностью падает кирпич? Тогда есть вероятность в 25%, что после хлопка он упал, а без хлопка не упал. Это вполне реально – как выбросить решку два раза подряд на монетке.

Что делать? Нужно повторить эксперимент или наблюдение много-много раз, либо заставить его повторить сотни человек – чем больше, тем надёжнее результат.

Столп третий – рандомизация. Предположим, в вашем мире кирпичи и правда падают каждые две минуты. Значит, даже с контролем и с большой выборкой можно прийти к ошибочному выводу. Достаточно не хлопать сразу после падения очередного кирпича. Подогнать хлопки под и без того случающиеся падения. И будет казаться, что, действительно, кирпичи падают только после хлопков, даже если хлопки ни при чём.

Как надёжней проверить, что падения вызывают именно хлопки? Всё просто: нужно выбирать момент для хлопка случайно, то есть ввести рандомизацию.

Столп четвёртый – исключение субъективного мнения. Предположим, у нас нет секундомера, и минуту после хлопка мы отсчитываем вслух. С таким подходом эксперимент с кирпичом будет не до конца чистым. Ведь мы можем отмерять время чуть медленней после хлопка и чуть быстрее, когда хлопка не было. Не злонамеренно, а просто в силу наших ожиданий. И вот после хлопков кирпичи будто бы падают чаще. Даже с контролем, рандомизацией и большой выборкой! Что делать? Попросить отмерять время и фиксировать падение кирпичей человека, который не знает, хлопнули вы или нет. Это называется ослепление.

Столп пятый – воспроизводимость. Предположим, вы пришли к выводу, что от хлопков кирпичи не падают. Тогда вы начинаете петь, танцевать, прыгать, читать заклинания – и проверяете, не влияют ли эти действия на падения. Вдруг – раз – оказалось, что кирпичи чаще падают после того, как вы, например, посвистели. Эксперимент был слепым и рандомизированным, с хорошим контролем. Тем не менее, и это не значит, что свист “призывает” кирпичи. Ведь если пробовать десятки разных методов по призыву кирпичей, даже если ни один из них не работает, рано или поздно с каким-то это сработает. Чисто статистически. Поэтому желательно зафиксировать вашу гипотезу, что именно свист призывает кирпичи, и перепроверить результат еще раз. Возможно, он просто не воспроизведётся.

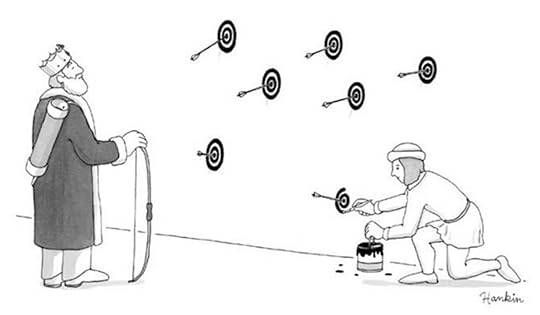

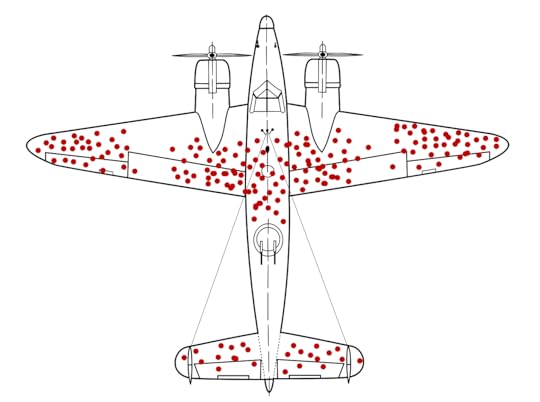

Очень наглядной демонстрацией проблемы является “ошибка техасского стрелка” Представьте себе техасца, который сначала стрелял по амбару, а уже потом, в месте, где появилось самое большое количество пробоин, рисовал мишень. Все думали: вау, какой классный стрелок! Тут то же самое: ваша гипотеза – это мишень, а данные – пули, которые в неё летят. Если у вас изначально нет чёткой гипотезы, то вы можете смотреть на разные данные и самому мишень подрисовывать. И говорить: “Это и есть моя гипотеза”. На деле же мы должны взять револьвер и много раз подряд попасть в мишень.

Столп шестой – открытость. Допустим, вы три раза проверяли гипотезу про связь хлопков и кирпичей. Два раза эксперимент провалился, а на третий раз ваша теория подтвердилась. Что вы делаете? Пишете статью только об удачном результате, а данные из неудачных проверок убираете в письменный стол, ведь очевидно, что тогда успешной проверке помешал Юпитер. Но не стоит выкидывать “лишние” данные ради классного результата.

Такое иногда происходит и в науке: учёные могут умолчать о своих провалах, а сообщить лишь о победах. Это может сильно исказить наши представления о реальности – и поэтому в последнее время в особо важных вопросах вроде клинических исследований подробную схему эксперимента нужно опубликовать до начала его реализации. Иначе можно после эксперимента выкинуть из выборки “неудобных” пациентов под тем или иным предлогом. чтобы результаты выглядели лучше.

В случаях попроще научные журналы всё чаще требуют, чтобы авторы предоставляли все данные, которые были получены в ходе эксперимента.

Столп седьмой – честность. Тут всё элементарно: не нужно врать. Как говорил Юдковский, “соврешь однажды – и правда станет твоим врагом”. Солгав один раз, многие учёные были вынуждены всю жизнь топить за свою не самую состоятельную теорию и игнорировать возражения коллег. Например, автор отозванной публикации о вакцинах, якобы вызывающих аутизм, постоянно обвинял критиков в теории заговора.

Если вы совершили ошибку – просто сознайтесь. Все ошибаются, это нормально. А вот вранье препятствует прогрессу. И ко лжи в научном сообществе нулевая терпимость. Полно примеров, когда исследователей, уличённых в подлоге, выгоняли из институтов, лишали учёных степеней. По сути, на этом научная карьера обычно обрывается. К сожалению, иногда удаётся избежать официального наказания. Например, в России команда “Диссернета” постоянно выявляет кучу подлогов в диссертациях. Некоторые случаи очень смешные, например, один депутат взял чужую работу по экономике, заменил белое и красное мясо на белый и чёрный шоколад, чтобы обмануть “антиплагиат”, и выдал текст за свою диссертацию. Иногда таких деятелей степеней лишают, но, увы, не всегда. Влиятельные люди иногда избегают наказания. Но цену им в научном сообществе всё равно все знают.

Наука не догматична: как открыли прионы

Науку часто критикуют за то, что она якобы догматична. Это не так – иначе бы не существовало научно-технического прогресса. Наша картина мира постоянно меняется. Тут мой любимый пример – про открытие прионов.

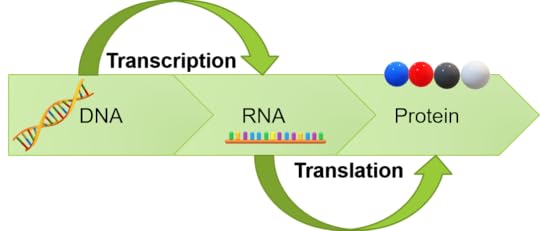

Раньше учёные знали, что существуют лишь инфекционные вирусы, клеточные патогены вроде бактерий и грибков. А о прионах – инфекционных белках – не знали. Сама идея казалась невероятно спорной: как вообще белок может хранить в себе какую-то информацию? Более того, согласно так называемой “центральной догме молекулярной биологии” (на самом деле названной так скорее в качестве троллинга), с ДНК считывается РНК, с РНК – белки, а с белков ничего не считывается. Как белки могут быть инфекционными, если не могут даже размножаться?

Но учёный Стенли Прузинер выяснил: есть заболевания, которые вызываются инфекционными белками – например, болезнь куру. Это такое страшное нейродегенеративное заболевание, которым заражались жители некоторых племён, где традиционной ценностью было поедание мозгов умерших людей. Прузинер не просто доказал, что причиной подобных заболеваний является инфекционный белок, но и выяснил, как именно устроен механизм передачи его патогенности. Есть “плохая”, неправильно свёрнутая версия белка, а есть “хорошая”, встречающаяся в нормальном организме. Когда первый белок подходит ко второму, то хороший тоже превращается в плохой – и так по цепной реакции. Подцепили плохой белок, получили инфекцию.

За свои открытия Прузинера нигде не забанили, не сожгли на костре – наоборот, ему дали Нобелевскую премию. Никакой “смены парадигмы”, о которой любят говорить некоторые философы, не потребовалось, просто были получены новые данные – и научная картина мира немного усовершенствовалась.

Ещё одно важное обстоятельство: учёные, в том числе и из разных областей, постоянно проверяют друг друга. Ведь все научные исследования по сути описывают один и тот же мир. Грубо говоря, наука – это большое стройное здание из кирпичиков. Если какой-то кирпичик стоит не на своём месте, конструкция расшатывается – и учёные обращают на него пристальное внимание. Например, однажды биологи открыли некий белок с якобы магнитными свойствами – благодаря этим свойствам он оказывал существенное воздействие на биохимические процессы. На эту работу посмотрели физики, провели расчёты и решили, что конкретно этот белок не может вызывать приписываемые ему эффекты за счёт магнетизма. В итоге работу перепроверили другие биологи – и пришли к выводу, что она, действительно, не воспроизводится. В общем, можно использовать данные одной науки, чтобы усомниться в данных другой.Научный метод не гарантирует свободу от вранья и ошибок. Но он гарантирует, что у нас есть способы эти ошибки исправить. В этом наука и отличается от религии, где есть священные тексты, которые в принципе не подлежат критике, а сама идея веры, то есть принятия чего-то с уверенностью, превышающей имеющие доказательства, считается чем-то хорошим, а не чем-то, чего стоит всеми силами избегать.

Напоследок расскажу о том, почему сегодня многие люди пытаются размыть представления о том, что такое наука и научный метод. Дело в том, что благодаря достижениям научно-технического прогресса у науки сформировался гигантский авторитет в обществе. Жизнь людей полностью перевернулась: мы запускаем спутники в космос, производим инсулин с помощью ГМО-бактерий, у нас есть оптика, контрацепция, интернет, генная терапия, ядерные реакторы, самолёты и холодильники. Именно наука, а не священные писания или мистические учения, позволила совершить человечеству уникальный рывок в развитии.

И поэтому всякий, кто хочет убедить окружающих в своей правоте и доказать, что его идея истинна и полезна, пытается примазаться к науке. Именно поэтому гомеопатия, астрология и теология так хотят, чтобы их признали наукой. Поэтому они хотят защищать диссертации, создавать институты, публиковать статьи. Им хочется ухватить часть того авторитета, который имеет наука как общественный институт.

И раз люди используют такой приём, хорошо бы понимать, что такое наука на самом деле – чтобы отличать тех, кто незаслуженно претендует на авторитет науки и лишь имитирует научный метод.

March 3, 2024

Аксиомы в естествознании. Разумность веры. Вселенная как сон утконоса

В очередной раз мне попался такой аргумент в пользу разумности веры в Бога и против проклятого “сциентизма”. Аргумент постулирует, что все мы, за исключением клинически безумных людей, во что-нибудь верим, принимаем без доказательств. Например, ученый принимает за отправную точку в рассуждениях, что окружающий мир реально существует, что мы не живем в матрице, что мир в принципе познаваем. А раз так, значит и Бога можно рассмотреть как такую аксиому, которая ничем не хуже исходных установок ученых. То есть вера в Бога не менее разумна, чем “вера в науку”. Да и тезис, что все нуждается в доказательствах ничем не доказан, а значит сам себя опровергает.

Разумность такой аргументации опровергается очень просто методом от противного. Давайте на секунду представим, что выше приведена безупречная цепочка рассуждений. Тогда разумной является не только вера в Бога, но и вера во все, что угодно. Вера в летающего макаронного монстра разумна. А что? Ученые же считают, что мир познаваем, чем это хуже! Вера в то, что инопланетяне воруют носки разумна. Вера в вечный двигатель тоже разумна, как и вера в гомеопатию и астрологию. Не менее разумна вера в то, что Богов на самом деле десять и каждую пятницу они играют в голодные игры с тушканчиками. Но самое смешное, что также разумно и не нуждается в доказательствах утверждение, что сторонники подобной аргументации вообще не имеют разума. Если абсолютно любая даже самая вздорная выдумка оказывается разумной, то наверно, что-то где-то пошло не так.

Так в чем же проблема исходного аргумента, раз из него вытекают абсурдные выводы? Ведь вряд ли его автор согласится с разумностью веры в то, что у него в мозгу по вторникам происходит заседание межгалактического круглого стола, на котором собираются колобок, Йог-Сотот, Ктулху, Дарт-Вейдер и не оторванный от земли огурец по имени Стив.

Проблема в том, что весь перечисленный набор “разумных верований ученых” таковым не является. Ученому совершенно не обязательно брать за аксиому, что мир реален или, что мы не живем в виртуальной реальности. Ок, допустим, мы живем в виртуальной реальности. И что дальше? ДНК перестала быть двойной спиралью? Нет. Просто теперь это двойная спираль в виртуальной реальности. Процесс создания ГМО ананаса никак от этого не изменится. Эксперименты как ставились, так и будят ставиться.

То, что мир познаваем так и вовсе не аксиома. Во-первых, мир определенно не познаваем до конца. Тот же принцип неопределенности Гейзенберга говорит нам, что “у частицы не могут быть одновременно точно измерены положение и скорость (импульс)”. Ну а то, что кое-что о мире узнать все-таки можно – проверяемое эмпирическое наблюдение. Например, я узнал, что есть странный аргумент о разумности веры и решил на него отреагировать. Этого текста бы не было, если бы познание было невозможно в принципе. Я бы просто не смог узнать о существовании позиции, с которой спорю.

Ну и третье. Тезис про то, что все нуждается в доказательствах. Да кто вообще такое сказал? Я вот считаю, что IAMX – лучшая музыкальная группа. Могу ли я это доказать? Нет. Могу ли я так сказать? Да. Не все нуждается в доказательствах. Мнения, например, не нуждаются. Потому, что мнение не претендует на истину. А вот если я скажу, что IAMX объективно лучшая в мире музыкальная группа, а думать иначе – грубая ошибка, за которую полагается вечность гореть в аду, то вопросы возникнут у многих. В том числе у санитаров.

Что вообще означает фраза: “что-то нуждается в доказательствах”? В принципе никто никому ничего доказывать не обязан, если речь не о доказательстве вины в суде или чем-то таком в контексте закона. Верить можно хоть в реальность Пикачу, хоть в Зевса или Тора. Но существует разница между обоснованными объективными утверждениями и пустыми домыслами. Если гипотеза не имеет никаких доказательств, то она не может быть помещена в первую категорию просто по определению, но спокойно может существовать во второй. Главное не перепутать. И претензия к вере в Бога или Богов ровно в этом: что истиной, причем часто неоспоримой, считается то, что на самом деле эпистемологически находится на одном уровне с Дедом Морозом. Это банальная и обидная ошибка классификации. Бог существует, но не как существуют клетки, огурцы, морковка или “Преступление и наказание” Достоевского. А как существуют леший, чупакабра или Нибиру. В головах людей.

По определению, вера – это принятие чего-то с убеждённостью, превышающей имеющиеся формально-логические или эмпирические доказательства. Из этого следует, что вера – это всегда ошибка мышления потому, что наименее ошибочное описание мира – такое, при котором уверенность в том или ином утверждения ровно соответствует имеющимся формально-логическим или эмпирическим доказательствам. Не больше и не меньше. Если что-то хорошо обосновано, то ошибкой будет это голословно отрицать. Если что-то доказано, но не очень убедительно, то ошибкой будет говорить об этом со 100% уверенностью. Правильно будет сказать: “похоже, что так, но это не точно”. Если что-то вовсе не обосновано, то ошибочно говорить об этом как об истине, не сомневаться, верить.

February 28, 2024

Молчание криптидов: странные животные и где они (не) обитают

Интересное несуществование: рогатые зайцы

Мой любимый автор-фантаст – Станислав Лем. У него есть рассказ “Путешествие третье, или Вероятностные драконы”. В произведении один из героев рассуждает о возможности существования этих существ следующим образом:

“ ...гениальный Цереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип — на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные”.

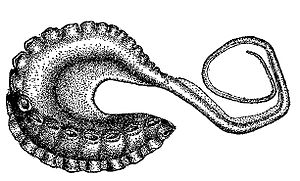

Действительно, среди выдуманных людьми животных некоторые “не существуют” гораздо более интересным способом, чем другие. Например, очень любопытным вымышленным зверем мне кажется рогатый заяц – джекалоп (англ. jackalope – от jackrabbit – “заяц” и antelope – “антилопа”). Всё началось с весёлых охотников-приколистов, которые приделали мини-рога к чучелу дикого зайца – в итоге получилось странное существо, которое “зашло” широкой публике. В честь него назывались спортивные клубы, появились описания, как ловить рогатого зайца и даже пошли слухи, что молоко джекалопа – это афродизиак. Кстати, у одной из моих любимых музыкальных групп, Miike Snow, джекалоп нарисован на обложке одного из альбомов.

Но в первую очередь рогатые зайцы для меня интересны тем, что… они в некотором роде существуют в действительности. Иногда обычные зайцы заболевают вирусом папилломы Шоупа – родственным вирусу папилломы человека, повышающего риск рака шейки матки. Папиллома Шора вызывает у зайцев опухоли – которые возникают в том числе на голове. В итоге несчастные зайцы могут скакать по лесу с криповыми наростами, отдалённо напоминающими рога. Конечно, это никакие не рога, а затвердевшие опухоли – но случайному человеку, собирающему в лесу грибы, зайчик действительно может показаться джекалопом. Правда, иногда “рога” у больных зверюшек растут вниз или, например, из “бороды”. Да и по составу они совсем не напоминают оленьи или лосиные. Но феномен всё равно интересный – а ещё это пример апофении, состояния, при котором люди находят смысл и закономерности в бессмысленных данных или принимают что-то или кого-то, похожее на мифическое существо, за реальное мифическое существо. Точно так же в лесу можно принять пенёк за лешего, например.

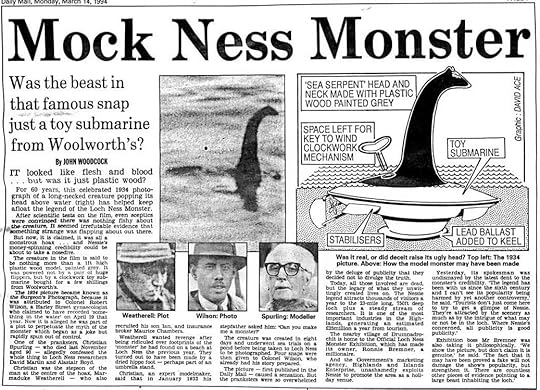

Не очень интересное несуществование

А вот Лох-несское существо, которое некоторые ласково называют Несси, мне кажется не очень интересным. Во-первых, его, вероятно, реально не существует. Криптозоологи считают, что Несси питается рыбой. Но в озере Лох-Несс в Северо-Шотландском нагорье живёт не так много рыбы, чтобы прокормить огромную рептилию, по размерам напоминающую плезиозавра. В общем, экологические расчёты показали: ни реликтовый динозавр, ни гигантский угорь в озере не обитает. Во-вторых, мне не нравится уровень подделок, которые выдаются за Несси. Энтузиасты могут сфотографировать корягу и сказать: “О, вот плезиозавр проплыл!” А однажды кто-то снял игрушечную лодку, к которой приделали голову динозавра, и тоже заявил: “Это вот точно Лох-несское чудовище!”

А вот история с чупакаброй мне симпатична. Чупакабра – это персонаж городской легенды, кровососущий вампир, который нападает на несчастных коз и их убивает, но при этом, в отличие от волков, не утаскивает жертв в лес. В общем, гроза фермеров, которые очень его боятся! Считается, что чупакабра выглядит довольно устрашающе – у него голое гладкое тело и не очень приятная морда. Вероятно, за чупакабру “очевидцы” принимали койотов, страдающих от чесоточного клеща. У таких койотов выпадает шерсть – и выглядят они голыми и непривлекательными. А ещё такие животные довольно слабы, поэтому не утаскивают коз в лес – у них есть силы только чтобы жертв за горло укусить. И никакую кровь койоты, конечно, не высасывают.

Миф про чупакабру очень популярен. В районах, где городская легенда особенно на слуху, люди могут принять за этого мифического зверя и койота, и собаку, и любое другое существо подходящего размера, которое они видели мельком в темноте. Прямо как в поговорке “У страха глаза велики”. Когда нам страшно, мы можем что угодно очень сильно дорисовать в воображении.

При этом то, что воображение дорисовывает, сильно зависит от культуры, в которой обитает человек. Например, есть такое явление – сонный паралич, когда человек просыпается, не может пошевелиться и галлюцинирует. Раньше людям во сне приходили демоны. Считалось, что демон садится на грудь и вызывает удушья. Но потом в обществе всё популярнее становились рассказы про инопланетян – и люди стали верить, что, когда они не могут пошевелиться в постели, это всё зелёные или серые человечки виноваты. На смену демонам и суккубам пришли пришельцы, простите за тавтологию. Хотя сонный паралич – это совершенно естественное явление, для которого не нужны ни инопланетяне, ни черти. Кстати, паралич чаще возникает, когда люди спят на спине, — вероятно, потому, что в этом положении проявляется больше проблем с дыханием.

Настоящие “криптиды”

Итак, как и вероятностных драконов Лема, криптидов можно классифицировать в зависимости от того, насколько интересным способом они “не существуют”. Есть организмы, существование которых противоречит нашим знаниям о биологии и мире вообще. Есть криптиды, у которых есть правдоподобные прототипы – например, уже упомянутые мной больные зайцы. А есть криптиды, существование которых невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть – в силу их природы.

Так где же та грань между поиском настоящих, но пока не известных науке существ, и поиском криптидов? В чём отличие между нормальной зоологией, которая постоянно открывает новые виды, и криптозоологией, которая претендует на знание целой кучи странных животных?

Биологи каждый год открывают больше сотни самых разных новых живых организмов. И это ни у кого никаких вопросов не вызывает. Новый вид просто записывают в справочник – и за это учёным никто не предъявляет: “Чего вы придумываете? Все виды давно уже открыты!” Большинство новых животных, которые открывают биологи, относятся к членистоногим и отличаются не очень крупными размерами – поэтому и не привлекают внимание общественности. Но иногда специалисты открывают и новых млекопитающих.

Аргумент про открытие новых видов можно использовать в обе стороны. Криптозоолог скажет: “Ага, видите, мы всего не знаем! Находите новых животных? И мы йети скоро разыщем!” А скептики заявят: “Настоящие учёные доказывают существование новых видов. А вы почему не можете доказать, что чупакабра – это не легенда?” Правда, на этот аргумент криптозоологи обычно отвечают: “Ну, наши криптиды обладают слишком уж уникальным набором качеств. У них даже сверхспособности имеются, которые противоречат официальной науке. Поэтому учёные видят Несси и… ничего о ней не сообщают”. Согласно логике некоторых криптозоологов, признание существования Лох-несского чудовища означало бы, что гигантские динозавры живы по сей день. А если признать существование “родственников человека” – йети, то придётся полностью переписать всю эволюционную биологию. Но догматичные учёные, считают криптозоологи, не хотят пересматривать свою шаблонную картину мира – и поэтому рассказывают людям только о новых видах жуков, которые немного иначе перетаскивают кусочек навоза. А вот снежный человек – это табу!

Волшебная бессмертная землеройка

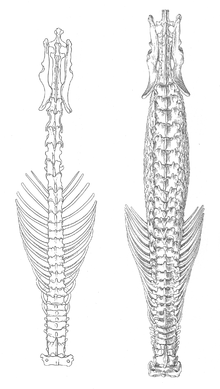

Но на самом деле иногда учёные открывают виды, которые могут поменять современные представления о фауне. Так, в 2013 году специалисты обнаружили новое млекопающее – землеройку, которую назвали “герой Тора”. Тут и отсылка к скандинавской мифологии (Тор – могущественный бог грома и дождя, бурь и плодородия), и к открытой в XX веке землеройке, названной просто “герой”. А вообще новую землеройку учёные назвали в честь своего коллеги по имени Торвальд.

Так вот, обе землеройки называют “героями”, потому что они необыкновенно сильны, а ещё у них удивительный позвоночник: позвонки очень плотно сцеплены в мощный костяной каркас. Немножко похоже на ксеноморфов из “Чужого”. Считается, что такой сверхпрочный позвоночник позволяет землеройкам приподнимать с земли разные тяжёлые объекты – например, брёвна, под которыми сидят вкусные личинки жука и жирные черви (хотя это и не доказано). То есть землеройка хорошо питается – и её организм может “раскошелиться” на сложный и прочный позвоночник.