Александр Панчин's Blog, page 4

November 20, 2024

Взлом мозга. Как нейросети читают ваши мысли

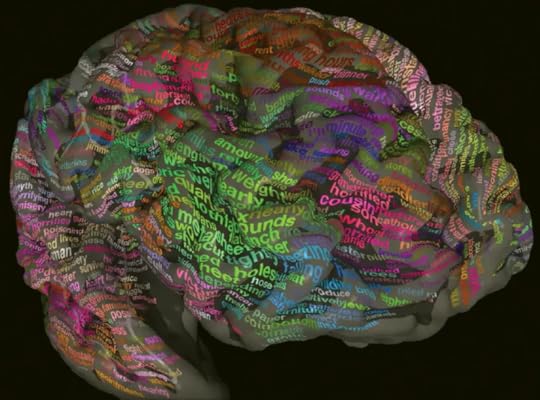

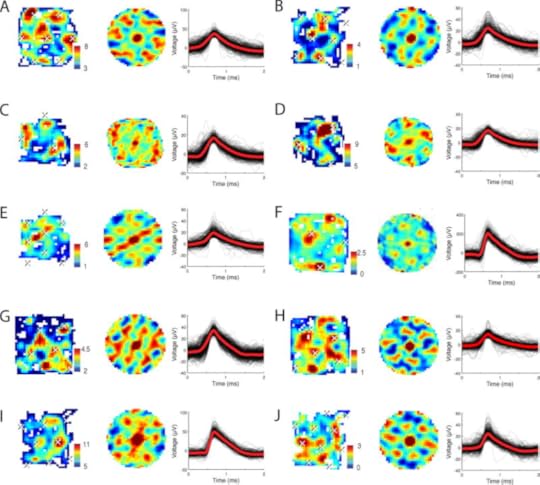

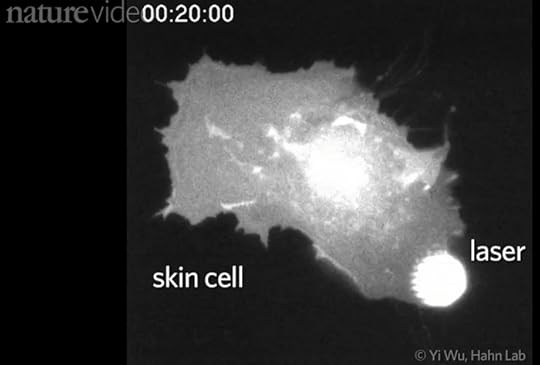

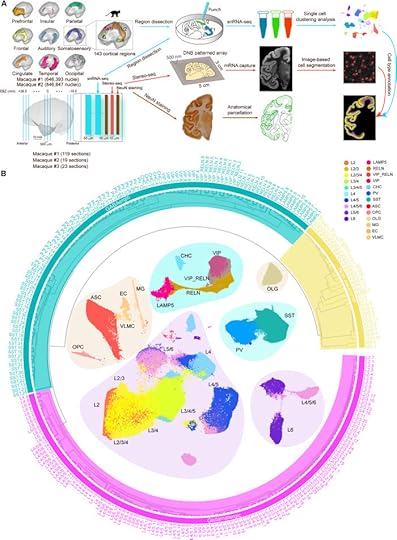

Можно ли «увидеть» в мозге, например, слова? Это попробовали сделать ученые из университета Беркли.

Они засовывали людей в томограф и смотрели на мозг в реальном времени — что в нем происходит, когда ему рассказывают историю. Допустим, «Заходит гомеопат в бар, заказывает воды, а бармен говорит: мне кажется, что вам на сегодня хватит». По идее, если записать реакцию мозга на конкретное слово, например, «бар», много раз, отфильтровать шум и случайные побочные сигналы, то можно составить своеобразный «нейрословарь» — мозговую карту слов.

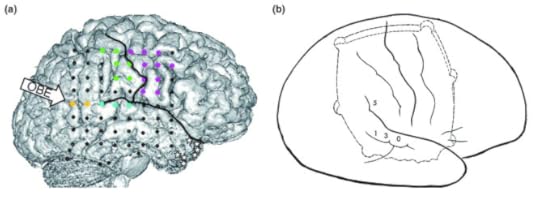

И действительно, на многие слова у испытуемых была четкая реакция. Причем иногда в нескольких разных областях мозга в зависимости от того, какое значение слова имеется в виду. Например, слово «верх» отзывалось в разных участках, когда говорили о «верхе» как об одежде, как о «верхе» рейтинга или о верхней части зданий и предметов.

Создавая этот нейрословарь, ученые совершили несколько удивительных открытий. Оказалось, что у разных людей индивидуальные «карты слов» отличались — но у них все равно было некоторое сходство, общие принципы организации. Например, слова были физически сгруппированы по тематическим областям.

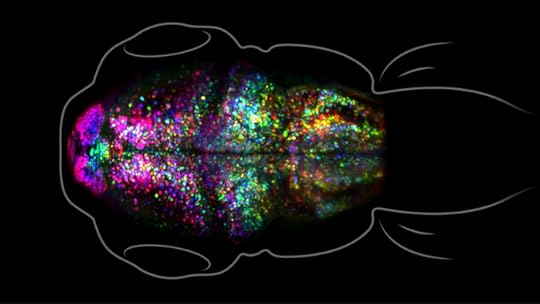

Смотрите, тут каждая тема окрашена в свой цвет. Например, слова о жизни и семье: мать, жена, муж, дом, семья, ужин, брат, сестра, беременна В другом уголке мозга видны эмоциональные реакции. В третьем — цифры и размеры. Получается, слова не просто записываются на любое свободное место, как на диске компьютера или в тетрадке. Мозг раскладывает все по коробочкам, по смыслу. И понятия, которые ассоциируются друг с другом, например, «муж» и «жена», или «обертка», «броня» и «мускулы» — собираются в кластеры близко друг к другу.

На первый взгляд это кажется очевидным. Но мозг мог бы быть устроен и иначе. Например, как компьютер, — записывать слова в любое свободное место на жестком диске. Или вообще каким-то непостижимым образом: скажем, каждое слово хранилось бы в ста тысячах нейронов на разных концах коры. Поэтому нам очень повезло, что в мозге похожее находится рядом, причем часто в одних и тех же местах у разных людей. Это огромная подсказка, которая может нам помочь разгадать тайны сознания. А в итоге и создать машину для чтения мыслей.

Откуда берутся ассоциации

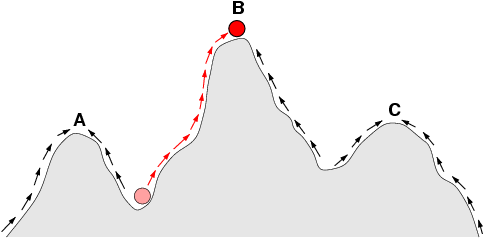

Но почему так? Почему мозг оказался более понятным, чем мы ожидали? Почему в нем близкие по смыслу понятия физически тоже находятся рядом? Ответ стал более ясным, когда мы поняли, как в мозге формируются ассоциации. Это одно из важнейших открытий в нейробиологии сознания сделал ученый Родриго Киан Кирога.

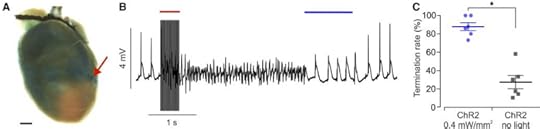

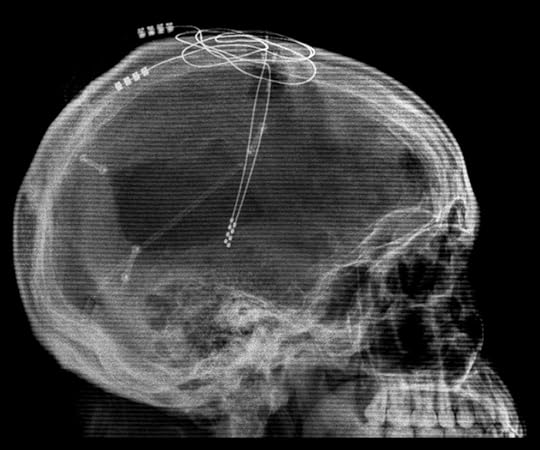

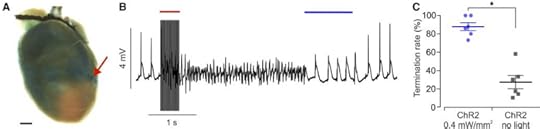

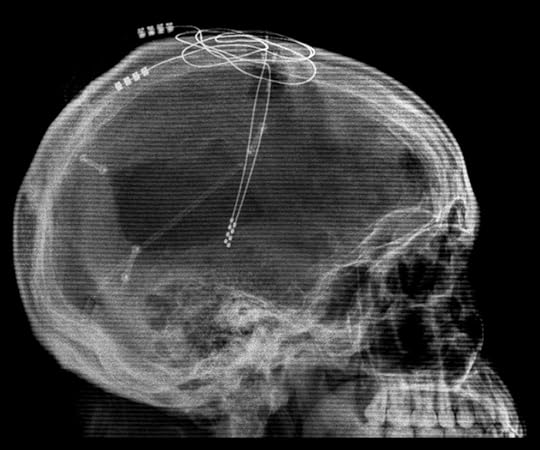

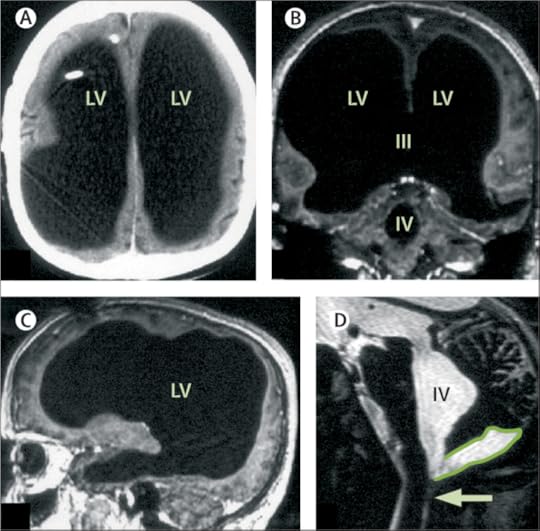

Он открыл нейроны концепций — клетки, которые избирательно реагируют на конкретные, сложные идеи. А помогли их открыть эпилептики. Дело в том, что людям с тяжелой эпилепсией иногда приходится идти на операцию, при которой удаляют небольшую часть мозга. Задача врачей — найти и обезвредить участок, который служит как бы спусковым крючком для эпилепсии: в нем начинается неконтролируемая нервная активность, которая передается в другие части мозга и вызывает цепную реакцию — приступ. Это очень неприятное состояние, которое порой угрожает жизни. В России с таким диагнозом запрещено работать в авиации, водить машину, лечить больных и даже работать педагогом. Но не чиновником.

В случае, когда эпилепсия не контролируется лекарствами, врачи ищут этот проблемный участок мозга и удаляют. А чтобы найти нужное место и не задеть ничего важного, операцию проводят на пациенте в сознании. То есть человек сидит, с ним разговаривают — и при этом ему вскрывают под местной анестезией черепную коробку. А потом медики бьют током в разные части мозга и спрашивают: «Ну как себя чувствуешь?»

Так выясняют, что именно вызывает припадки, а что лучше не вырезать. И это же дает уникальную возможность ученым — исследовать мозг. Поэтому пациентам предлагают добровольно поучаствовать в научном исследовании — и момент операции проводят разные эксперименты. Причем проводят очень быстро, буквально за полчаса, чтобы не поставить здоровье пациента под угрозу — но при этом испытать максимум гипотез. Ведь такую операцию обычно делают раз в жизни.

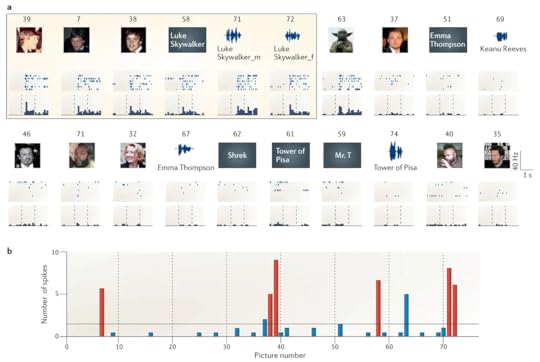

Нейрон Люка Скайуокера

Так вот, команда Кироги провела множество таких тестов. Они быстро вводили в мозг десятки маленьких электродов, каждый из которых считывает сигнал очень точечно — чуть ли не из одного нейрона.

А дальше Кирога показывал человеку много разных узнаваемых картинок — например, портреты знаменитостей, пейзажи, слова. Показывает и смотрит: вот нейрон молчит, молчит… и вдруг срабатывает. И срабатывает он, например, на фотографию Дженнифер Энистон, актрисы из сериала “Друзья”.

А ученые к этому готовы! Они продолжают показывать пациенту следующие картинки, но тут же быстренько находят еще фотографии Энистон, максимально непохожие на первую: в другой одежде, позе, в другом освещении, черно-белые и цветные… Делают надпись «Дженнифер Энистон» и даже аудиозапись, где произносят слова «Дженнифер Энистон».

И каждый раз нейрон реагирует, но молчит, если показать фотографию другого человека или, например, автомобиля. Значит, мы нашли «нейрон Дженнифер Энистон»! Это и есть нейрон концепции. Правда, Кирога сразу предупреждает: речь не о том, что этот нейрон реагирует только на Энистон. Он может реагировать и на другие вещи, которые в тесте не показали, или на что-то похожее. Например, в таком же тесте нашли якобы «нейрон Люка Скайуокера». Но оказалось, что он также зажигался, когда пациенту показывали магистра Йоду. Наверное, это был не нейрон Люка, а… нейрон джедая! Или даже нейрон всей вселенной “Звездных войн”. И теперь он принадлежит Диснею.

Но Кирога пошел дальше. Он показал, что нейрон концепции можно обучить и даже перекодировать. Если взять условный нейрон Дженнифер Энистон, а потом долго показывать человеку фотографии Дженнифер Энистон на фоне Белого дома в разных ракурсах, рассказывать, что она там была и так далее… Этот же нейрон теперь начнет реагировать и на фото Белого дома.

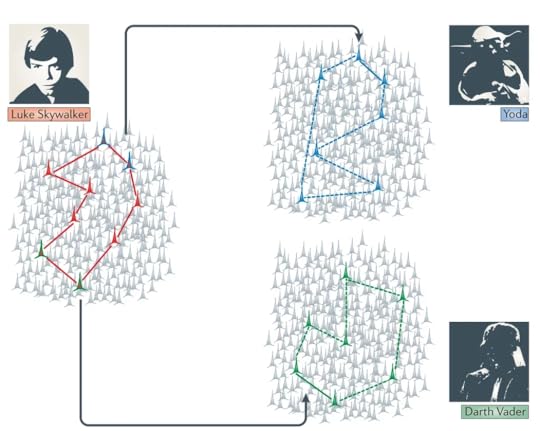

То есть мы стоим на пороге понимания того, как работает память. И вот самый интересный вывод Кироги: когда мы сталкиваемся с какой-то концепцией, «загорается» некоторая уникальная комбинация нейронов. А когда две концепции для нас ассоциируются, например, слова «собака» и «Павлов» — это означает вполне физическую вещь. Группа нейронов «собака» и группа нейронов «Павлов» пересекаются, — они имеют общие друг с другом клетки.

Поэтому, когда мы думаем о Люке Скайуокере, у нас уже зажглась часть нейронов, которые отвечают за магистра Йоду и Дарта Вейдера. Поэтому очень легко мысленно перескочить от одной концепции к другой.

Похоже, что так работает ассоциативное мышление, и так же работает блуждание по закоулкам памяти. Вот что вы делаете, когда хотите что-нибудь вспомнить, а сразу не получается? Я в таком случае вспоминаю что-то родственное, а потом перехожу по автоматически возникающим в голове цепочкам ассоциаций. Допустим, я хочу вспомнить свой недавний лекционный тур. Вспоминаю, о чем была моя лекция, как презентация смотрелась на экране в одном из залов. Представляю зал, как выглядели зрители, кто подходил после лекции с интересными вопросами. Какой компанией мы потом пошли в бар. Какие были напитки и так далее. Да, читать лекции бывает очень весело! И памятно.

Как минимум мы уже увидели, что можно узнать — думаете ли вы о бобре курве или нет. Знаю, что теперь, конечно же, думаете. Получается, нам даже необязательно читать сами мысли. Можно просто определить, думаете ли вы о понятии «революция» или «взрывчатка». Или «коррупция» и «диктатор». Можно посадить вас в сканер и задать пару наводящих вопросов. Правда, сперва сканер придется обучить именно на вашем уникальном мозге…. но это дело техники.

Как работает память

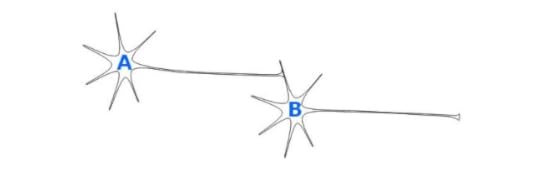

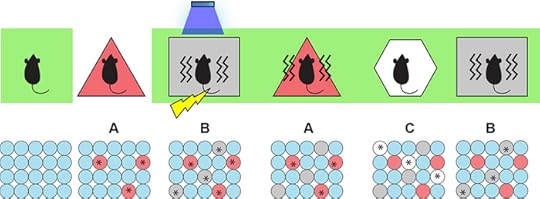

А теперь серьезно. Немного базы нейробиологии. Ведь чтобы что-то прочитать, нужно понять, как это записано. Как формируются в нашей голове мысли, образы и слова, как сохраняется память. Для этого мы разберем один из важнейших принципов работы нашей нервной системы — так называемое правило Хебба: «Нейроны, которые вместе зажигаются, вместе связываются». Или, более грамотно — «клетки, которые взаимодействуют, объединяются»

Что это значит? Представьте, что есть нейрон А и нейрон Б. От А тянется к Б отросток-аксон, по нему А может активировать Б (то есть это односторонняя связь).

Но это не значит, что А всегда активирует Б. Ведь у них ещё много связей с другими нейронами. Но если А и Б активировались одновременно, сила связи между ними немного крепнет. Повышается вероятность того, что в следующий раз они тоже загорятся вместе. И вот это — база нейробиологии. Мы буквально видим, как создаются эти связи.

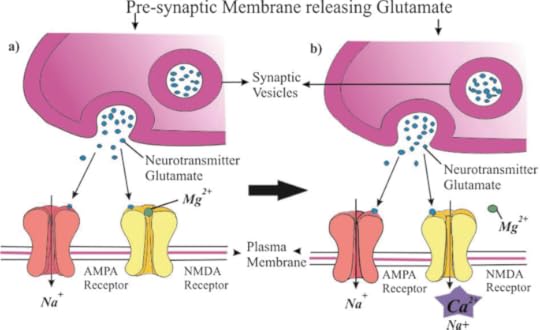

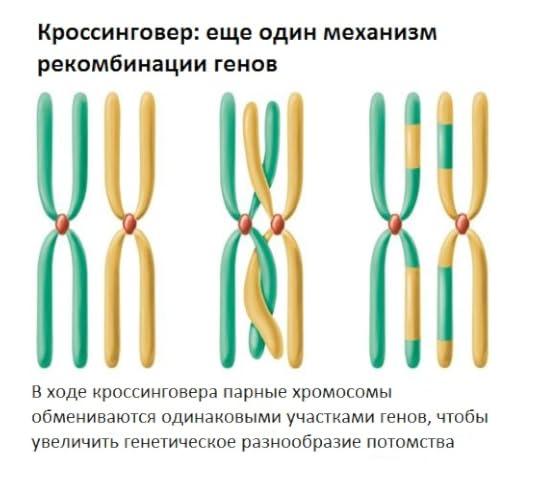

Нейроны чаще всего передают сигналы с помощью нейромедиаторов. Самый популярный из них — глутамат. У 90% нейронов в мозге есть к нему рецепторы. Да, да, это тот самый глутамат, которым нас пугают, что он в колбасе… а оказывается, он у нас уже в голове засел. Глутамат выбрасывается в пространство между двумя нейронами, которое называется синапсом. Один нейрон выделяет, другой принимает. Глутамат действует на особые рецепторы, что повышает вероятность активации второго нейрона. Но есть нюанс, за это отвечают два разных типа рецепторов. И память образуется только тогда, когда активируются оба.

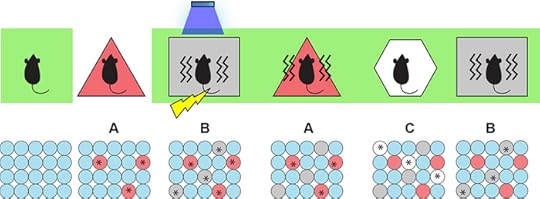

Первый рецептор, на картинке красный, очень простой, он срабатывает всегда. Например, когда вы просто прочитали о новой идее или прослушали песню в первый раз. Сигнал прошел, но он слабый. А есть второй, желтый рецептор, с ним все сложнее. Его воротца заблокированы ионом магния, как затычкой. Воротца открываются, только если сигнал достаточно сильный и регулярный. Например, если вы много раз будете думать о новой идее или переслушивать любимую песню, активирующую этот нейрон. Или просто активируете его электродом. Короче, ваш сигнал должен прийти тогда, когда целевой нейрон уже возбужден.

Тогда эту пробку из магния «выбивает» с обратной стороны мембраны — и канал в желтом рецепторе начинает работать, сигнал усилился. И тут начинается самое главное. Если желтый рецептор как следует активировать, на синапсе начнут вырастать новые красные рецепторы. Теперь сигнал будет передаваться еще легче, да и желтый рецептор будет намного легче опять «раскупорить». А если мы будем эту связь укреплять дальше — например, каждый день повторять учебный материал или читать один и тот же научно-популярный пост — то постепенно между нейронами начнут вырастать новые синапсы.

Так формируются наши воспоминания, ассоциации, умения и привычки, на этом построена пластичность мозга. Причем эти связи живут очень долгою. Процесс так и называют — «долговременная потенциация». Поэтому мы можем вспомнить, как кататься на велосипеде, даже через 50 лет.

Это то, что стоит за правилом Хебба. Это то, что стоит за опытам Павлова, когда образуется условный рефлекс: лампочка начинает ассоциироваться с едой. Это то, что заставляло голубей Скиннера биться головой об угол клетки, когда они случайно получали еду после сомнительного ритуала. Это то, что заставляет гомеопата, постоянно принимающего свои сахарные шарики, думать, что они ему помогают.

Сверхлюди и сверхмыши

У правила Хебба есть еще одно интересное следствие. Когда мы говорим «память у меня плохая», это часто значит «внимания не хватает». Наш мозг — это не видеокамера, которая записывает в память всё увиденное и услышанное. Когда вам на вечеринке говорят «Привет, я Саша», вам нужно сознательно сосредоточиться на этой связи имени и человека. А потом мысленно закрепить ее еще несколько раз в голове. Тогда глутамат будет выделяться, новые воротца на синапсах образовываться, и Саша запишется в виде нейронных связей. А иначе будет как всегда — через пять минут вы уже будете неловко говорить «Э-э-э… будешь торт?»

За вчерашний день вы, скорее всего, провели в сознании примерно 60 тыс. секунд — это 16 часов. И большую часть из них вы отвлекались, погружались в свои мысли или в работу. А еще, вполне возможно, не выспались, злились или переживали. И запомнили только то, на что направляли сознательный луч внимания. Потому что это было для вас интересно, важно, неожиданно, страшно или смешно.

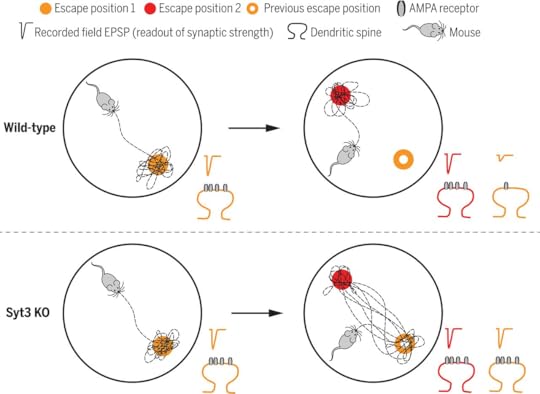

Но вот вопрос. А можно ли манипулировать этим процессом, как-то усилить эту запоминательную функцию? Ученым удалось это сделать! Правда, пока на грызунах. Об этом вышла статья в Nature — ее авторы с помощью генной модификации создали суперумных мышей, у которых активнее работал тот самый «желтый рецептор» (он еще называется рецептор НМДА). В результате у мышей новые воротца между нейронами создавались очень легко, и мыши быстрее учились ориентироваться в пространстве и решать задачи. А в другом таком эксперименте у ГМО-мышей улучшилась память. Им давали задания на узнавание объектов. Обычные мыши помнили решение максимум три дня, а эти — целую неделю.

На людях такую генную модификацию пока не пробовали. Не исключено, что у упомянутой суперспособности есть какая-то цена, и она может быть очень страшной — все-таки мы меняем самый базовый механизм всего нашего мышления и памяти. Но возможности очень вдохновляют. Есть телешоу «Удивительные люди», и в нем некоторые участники демонстрируют невероятную пространственную память. Возможно, что у них этот механизм может быть естественным образом усилен. Но это, конечно, не точно.

Проклятие памяти

Был еще более странный эксперимент, в котором мыши разучились забывать. Подопытным грызунам деактивировали определенный ген, а потом стали бросать их в воду. Ученые оставляли в воде единственный островок, куда надо плыть, чтобы не утонуть. Мышь запоминала, где он, и в последующих опытах сразу плыла к спасению. Если островок перемещали в другое место, то нормальная мышь быстро забывала неправильный вариант. Она узнавала новое положение островка и плыла теперь туда.

А вот мыши со сломанным геном забывания впадали в панику. Они плыли то к старой локации островка, то к новой. То есть старая, нестертая память конфликтовала с новой. Представляете себе такое мучение? Вы помните одновременно два варианта прошлого, две правды, и обе кажутся вам реальными. Вы помните, что оставили телефон в ванной, но одновременно помните, что положили его на кровать. Надеюсь теперь понятно, что способность забывать на менее важна, чем способность запоминать.

Естественно, ученые разобрались и в том, как работает этот «ген забывания». Он кодирует белок, который умеет убирать рецепторы на нейронах, если они уже неактуальны. То есть происходит обратный процесс: при запоминании количество «красных» рецепторов в синапсе увеличивалось, а тут этот белок их как бы «съедает», «заколачивает двери», через которые знакомые друг с другом нейроны постоянно общались. Проводимость синапса падает обратно на базовый уровень. И все — ассоциация пропадает.

Навигатор в голове

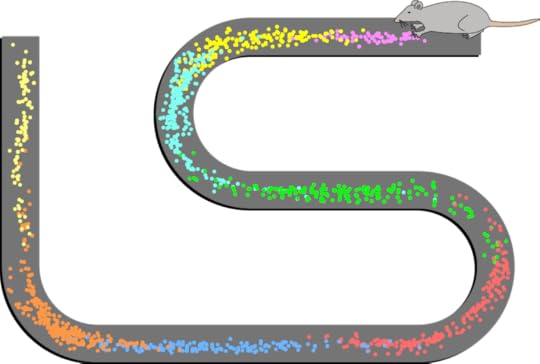

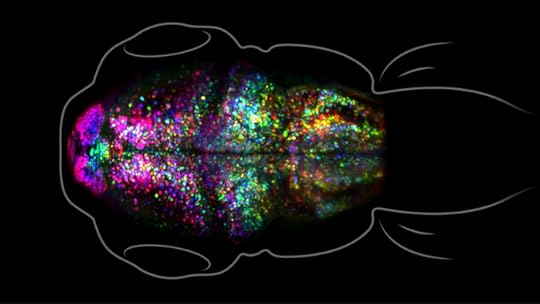

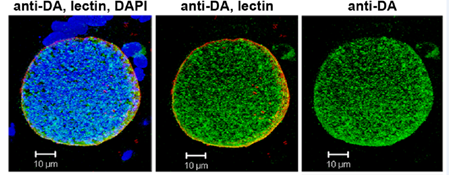

Удивительно, как велико разнообразие клеток мозга, которые отвечают за распознавание разных сигналов. Например, у нас в мозге есть нейроны, которые назвали «нейроны места». Посмотрите на картинку.

Вот мышка пробегает по лабиринту. И в разных частях этого лабиринта — группы точек разных цветов. Эти точки соответствуют активации разных нейронов. Нейрон, отмеченный фиолетовым, активируется где-то на старте лабиринта. Жёлтый нейрон — на подходе к первому повороту. Бирюзовый — внутри поворота. И так далее.

То есть маршрут мыши в физическом пространстве записывается как серия активных клеточек в мозге. И мы, даже не видя мышь, можем узнать, где она сейчас находится. По ее собственным сигналам ориентирования на местности.

За открытие этих нейронов места в 2014 году дали Нобелевскую премию нейробиологу Джону О’Кифу. Но вместе с ним эту премию получили еще два человека: супруги Мэй-Бритт и Эдвард Мозер. Их наградили за еще более удивительное открытие, «нейроны решетки» — это вообще такой биологический сюрреализм. Многие из вас, наверное, играли в третьих «Героев». Карта боя там разбита на шестиугольники — гексагоны.

Так вот, оказалось, что в нашем мозге есть нейроны, которые тоже как бы разбивают пространство на правильную решётку из воображаемых точек.

Представьте мышку с электродами в голове. Она бегает по загончику, а мы видим моменты, когда загорается один-единственный нейрон решетки. Этот нейрон активируется строго в определенных частях загончика. И эти места друг от друга равноудалены и образуют решетку. И это не какой-то радар, который ощущает перемещение тела в пространстве. Решетка отражает именно то, как мозг воспринимает пространство. Мы знаем это потому, что на людях такой эксперимент тоже ставили. Только они ходили не по реальной комнате, а передвигались по виртуальной площадке в компьютерной игре на ноутбуке — даже без шлема виртуальной реальности. И тоже получилась решетка. Кстати, этот эксперимент проводили на все тех же пациентах с эпилепсией. Им вставляли электроды в мозг, запускали игру и просили «походить» по уровню и запомнить, где находятся предметы — например, стол. А потом просили вернуться к одному из предметов по памяти.

Мини-карта и компас

Итак, что в итоге получается? Нейроны места привязываются к конкретным местам, которые вам запомнились — «тот угол у “Пятёрочки”». А нейроны решетки отслеживают ваше перемещение в пространстве и формируют единую воображаемую сетку координат. Каждый раз, когда вы проходите через точку, зажигается ее нейрон. Это как бы ваша «геолокация».

То есть у нас буквально есть мини-карта в мозге. Да ещё и с иконками важных объектов — нейронами места. Сами нейроны решетки находятся в височной доле мозга, в так называемой энторинальной коре. И в этой же коре есть еще очень интересный вид клеток — это нейроны направления головы. Да-да, они так и называются — нейроны направления головы. Эти ребята активируются, когда голова повернута в определенную сторону — буквально как мышка в контр-страйке. Причем сходство с видеоиграми на этом не кончается. Во-первых, эти нейроны показывают не то, куда смотрит голова относительно тела, а именно в абсолютной системе координат. То есть не важно, как вы стоите. Повернулись к двери — и чувствуете, что голова смотрит именно «туда».

Во-вторых, часть клеток направления головы предсказывает будущее направление головы. Они загораются на долю секунды раньше, чем голова начала крутиться в реальности. Вот мышка решила повернуться направо — и нейроны сработали, а уже потом голова пришла в движение. Возможно, это помогает мозгу отличить, когда он намеренно повернул голову, а когда голова повернулась непроизвольно — или ее кто-то насильно повернул.

Защита от взлома

Наш мозг по какой-то причине эволюционировал так, что старается привязать себя к объективной системе координат, создать и запомнить «карту местности». Может быть, отсюда и феномен «выхода из собственного тела», о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Некоторые из них сообщают, что их «Я», их точка зрения, находилась чуть выше или сбоку от их тела. Это ощущение ученые смогли воспроизвести без всякой клинической смерти, просто подавая электричество на верхнюю височную извилину очередных пациентов с эпилепсией. А эта извилина напрямую связана с энторинальной корой, в которой находятся клетки решетки — наша мини-карта окружения. Возможно, при этом как раз и «ломается» наш внутренний GPS.

Правда, прочитать мысли человека, чтобы точно определить, где он был, может оказаться непросто. Ученые обнаружили, что одни и те же клетки места могут создавать разные «карты» и указывать на разные локации — смотря какое воспоминание мозг достал из памяти. Конфигурация клеток места менялась даже от поставленной задачи: то есть вот ты просто бродишь по квартире, а вот тебе нужно найти в ней ключи. «Карта места» будет отличаться. Это похоже на разные режимы в навигаторе — можно вывести закладки любимых ресторанов, а можно показать локации магазинов для животных или шкалу пробок.

Что такое «мысли»

Итак, мы разобрали несколько очень перспективных направлений для чтения мыслей. Те механизмы, которые я описал, теоретически можно «взломать» — как бы «перехватить информацию с наших датчиков». Заметить, когда человек думает на определенную тему. Проверить, насколько человеку знакомо слово или чье-то лицо, с чем они ассоциируются. Даже восстановить перемещения человека в пространстве. Получается что-то вроде набора следователя из полиции мыслей.

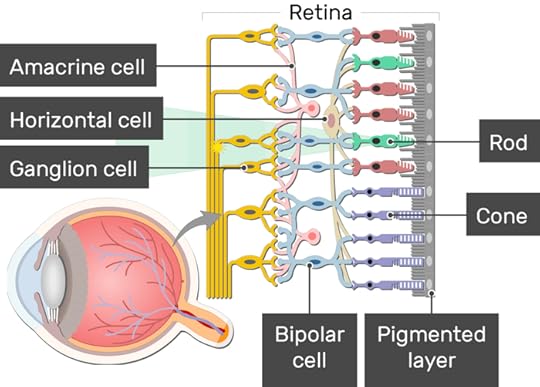

Но можно ли читать чужие мысли? Сейчас ученые считают, что одна из самых важных функций мозга — обобщение, интеграция сигналов. Мозг берет огромный массив поступающих данных и складывает их в единую картину. Посмотрели на фотографию, обработали изображение, загорелся нейрон Дженнифер Энистон. Такой нейрон — пример сложного детектора, который обобщил большое количество информации. Но бывают детекторы гораздо более простые. Например, берем лягушку и показываем ей нечто маленькое, черное и летающее. Это может быть даже просто подвижная точка на экране. И у лягушки сработают нейроны — детекторы мухи. То есть выполнили три условия — что-то маленькое, черное и летает — и нейрон сработал.

У той же лягушки находили нейроны-детекторы хищника. Они реагируют на все большое, что движется. Детекторы водной глади реагируют на большое, неподвижное и плоское… и так далее. Такие детекторы играют огромную роль в жизни животных и людей. Это базовые кирпичики нашего мышления. А есть нейроны более высокого порядка. Например, детектор Люка Скайуокера или родной мамы. В этом случае детектор интегрирует сотни и тысячи разных сигналов. И мы узнаем Люка или нашу маму — несмотря на разницу в освещении, ракурсе и их одежде. И это не какие-то механизмы, которые «упрощают» или «ускоряют» процесс мышления. Это и есть само мышление.

Вероятно, все образы и мысли в нашей голове представляют собой тот же процесс интеграции детекторами — просто в иерархии от простого к сложному. Это такая пирамида из обобщений. Внизу — детекторы, которые обобщают сырую информацию в ощущение типа «вижу какой-то вертикальный объект». Выше стоят детекторы, которые берут обобщения первого уровня и интегрируют дальше. Они говорят — «это человек, а не куст или тень». А на самом верху — очень абстрактные, высокоуровневые обобщения. «Это известный актер, на фотографии, в костюме выдуманного персонажа, много лет назад». И за все это тоже отвечают как бы свои детекторы.

Такого взгляда на устройство мышления сейчас придерживаются многие ученые. И что интересно — это похоже на устройство нейросетей. У них тоже много слоев. Сначала информация поступает в примитивные слои, а потом все выше и выше уходит в абстракцию и обобщение смыслов.

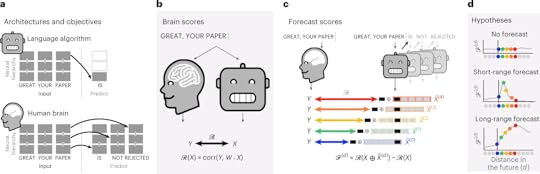

Люди и нейросети

Надо сказать, что это сходство очень активно изучают. Что делает какая-нибудь условная языковая модель типа GPT? Она берет текст и предсказывает следующее слово. И нечто похожее делает и наш мозг, когда мы слушаем истории. Например, в 2023 году в Nature Human Behavior опубликовали такое исследование: 300 человек положили в томограф и рассказывали им истории. Прямо как в примерах, с которых мы начинали. Ученые увидели, что человеческий мозг делает сразу много предсказаний на разном уровне абстракции. Он пытается предугадать и следующее слово, и общий смысл предложения, и даже следующую фразу.

Эта иерархия смыслов была отражена прямо в устройстве мозга. Одни участки коры создавали самые краткосрочные предсказания, на одно-два слова вперед, и самые буквальные, без учета контекста. «Жаркое» — значит, «лето». А другие участки генерировали более дальние предсказания, на 8—10 слов вперед — и более абстрактные, с учетом общего смысла предложения и всего текста. Поэтому на самом деле, скорее всего, дальше «Жаркое видео на YouTube про нейробиологию».

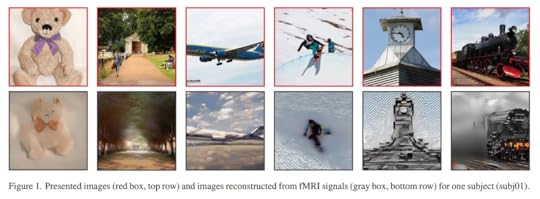

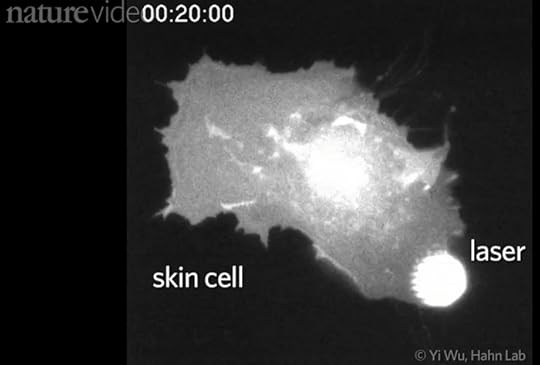

Недавно японские учёные взяли огромный набор сканов из томографа, где нескольким людям показывали тысячи разных картинок — и восстановили из них изображения с помощью нейросети Stable Diffusion.

Получилось очень хорошо! При этом авторы считают, что получилось очень хорошо именно потому, что есть сходство между тем, как мозг кодирует информацию, и тем, как работает их модель.

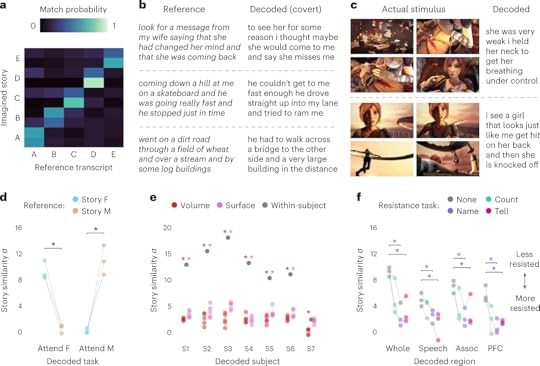

А есть одна недавняя работа, опубликованная в Nature Neuroscience, авторы которой утверждают, что научились «читать внутренний голос человека». Тоже с помощью сканера фМРТ. Сначала модель обучали. Подопытные 16 часов слушали истории, а компьютер записывал сканы их мозга. Потом испытуемых просили представить, что они сами рассказывают несколько коротких историй.

Тут тоже использовали нейросеть, чтобы превращать туманные сигналы из мозга в связный английский текст. И получилось… правда, неидеально. По возбуждению нейронов нельзя было определить, какие конкретные слова использовались. Но расшифрованные фразы по смыслу были похожи на оригинал.

Но самое крутое не это. Оказалось, что можно обойтись и без просьбы создавать внутренний монолог. Достаточно показать человеку короткие фрагменты фильмов без звука. Декодируем активность мозга во время просмотра и получаем тексты, которые, опять-таки, приблизительно, но описывают увиденное. Например, вот одна из расшифровок «вижу девушку, похожую на меня, ее бьют, она упала на спину, ее столкнули». В фильме и правда была девушка, которая упала.

Опасная близость

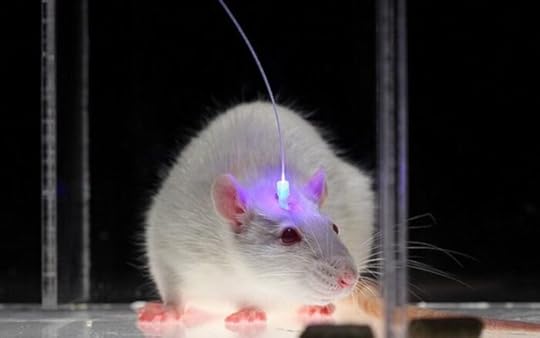

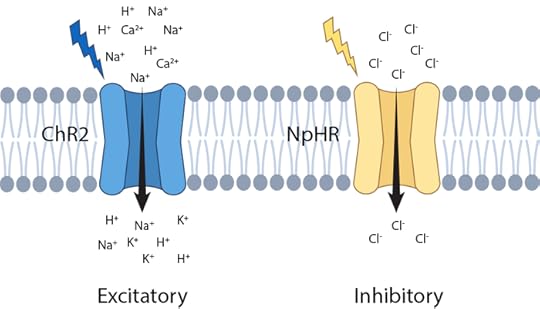

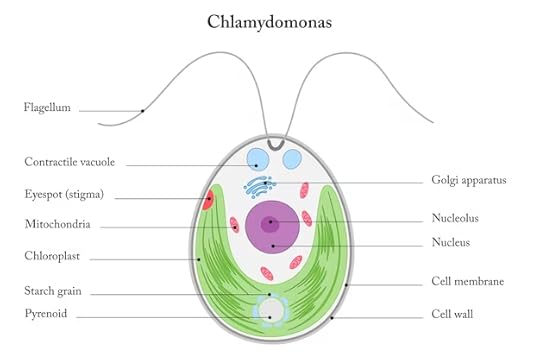

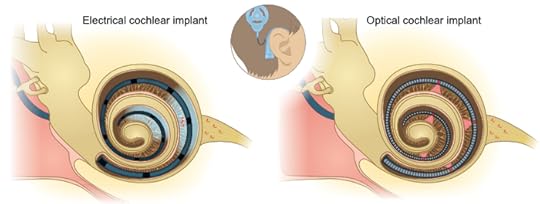

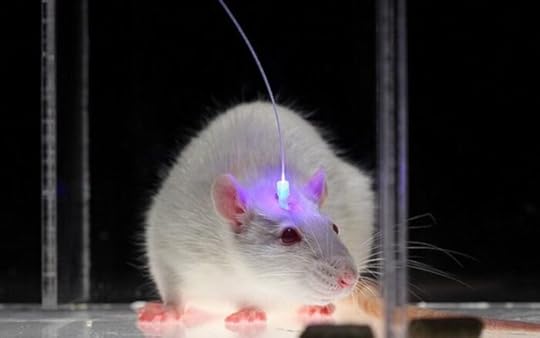

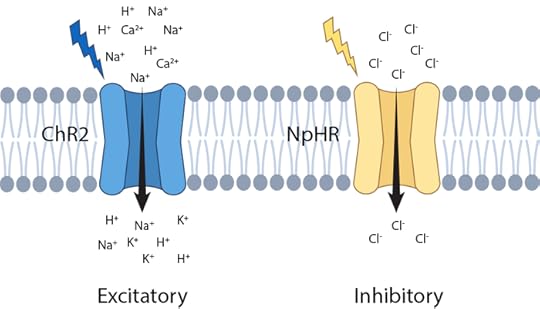

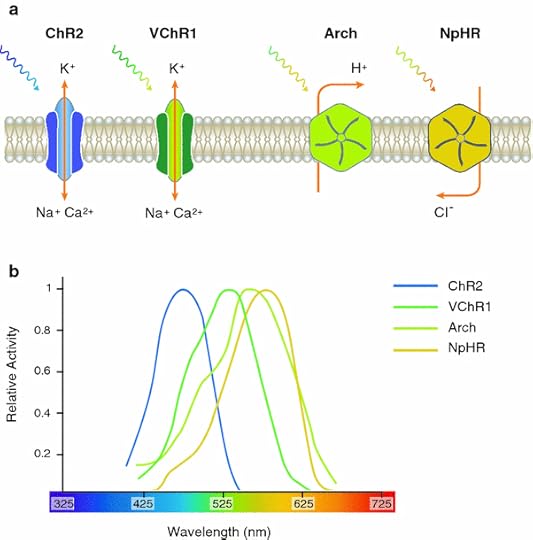

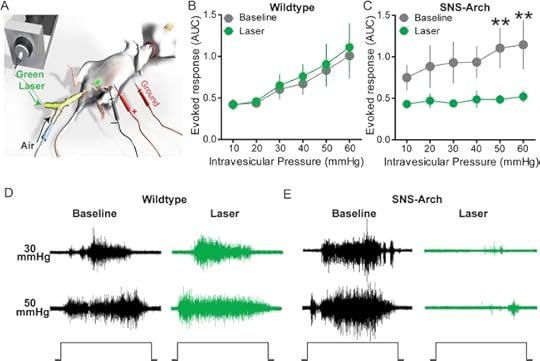

Все эти исследования пока сделаны на достаточно грубом уровне, можно сказать, кустарном — отдельные ученые в своих университетах на скромные деньги делают первые попытки. Но скоро все станет гораздо масштабнее. Нейроинтерфейсами уже вовсю занимается Илон Маск, еще есть большие исследования оптогенетики, которая может «метить» воспоминания в мозге или точечно воздействовать на него по заказу (про это отдельное видео было на моем канале). Вполне возможно, что когда-нибудь в будущем мы научимся с высокой точностью читать мысли, а может, даже смотреть чужими глазами, записывать и продавать «braindance’ы» — то есть записи чужого опыта, как в киберпанке.

Сразу рисуются пугающие сцены. Вот представьте: сходили вы сделать томографию по направлению врача. А там вам заодно прочитали мысли. Ну вот вышел такой закон… якобы для профилактики преступности. А вы скучали в сканере и какие-то нехорошие слова подумали про уважаемых людей. Или оскорбили чувства верующих. Оказалось, что у вас слова “религия” и “глупость” ассоциативно связаны. И к вам пришли спецслужбы, чтобы привлечь за мыслепреступление. В том же эксперименте по чтению внутреннего голоса ученые могли определять, куда направлено внимание человека — например, какой из двух голосов он слушает. То есть потенциально машина может следить, внимательно ли вы слушаете речь великого вождя или рекламу на YouTube.

Эту опасность обсуждают авторы работы про внутренний голос человека, дескать, это может быть угрозой для приватности людей. Поэтому они провели отдельный тест — получится ли расшифровывать мысли тайком, против воли человека? К счастью, для чтения мыслей нужно, чтобы человек сперва долго добровольно сотрудничал в ходе тренировки. Ведь машину нужно обучить расшифровке мыслей на мозге именно того человека, с которым вы собрались экспериментировать. А когда экспериментаторы пытались прочесть мысли одного человека с помощью «декодера», обученного на другом человеке, получалась…. полная белиберда.

Вместо заключения

Я часто слышу от людей такое мнение: мол, мозг — это загадка мироздания, вам его не понять. Даже и лезть не стоит, оставьте в покое таинство природы. Но в реальности мы уже начали потихоньку разгадывать эту загадку. Именно поэтому эта тема для меня оказалась такой интересной. Мы видим, что читать мысли возможно. Уже научились связывать объективные замеры со словами и картинками в сознании человека. Мы понимаем базовые принципы работы мозга, его логику — примерно видим, как строятся ассоциации, как работает узнавание, запоминание, забывание. И даже можем считывать из мозга смыслы.

Мы даже строим компьютерные модели, которые грубо воспроизводят принципы работы мозга. Конечно, они не являются нашими копиями — но на уровне базовых механик ученые вполне сравнивают их с живым мозгом и видят похожие результаты. И там нет места паранормальному. Как бы ни работало человеческое сознание и память, там нет души, эктоплазмы или эссенции. Мозг — это огромная, сложная сеть из нейронов. Мы можем измерять активность этих нейронов и даже примерно предсказывать, как мозг себя поведет в той или иной ситуации, что увидит и что ощутит.

Поэтому не стоит относиться к мозгу как к загадочной, непостижимой серой материи. Да, загадка сознания еще не разгадана, еще много всего предстоит изучить и понять, но достичь этого вполне реально усилиями нейробиологов и специалистов по машинному обучению. Как говорил Артур Кларк, «всякая достаточно развитая технология неотличима от магии».

November 13, 2024

Почему я не курю

Высокие ставки

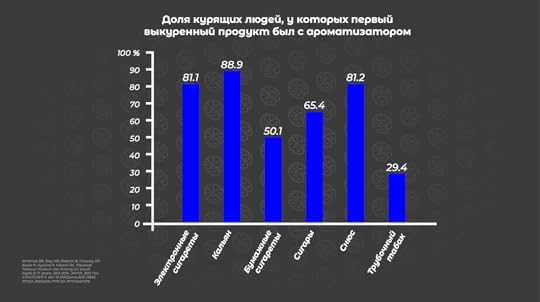

По статистике американского CDC, 9 из 10 зависимых от никотина начали курить до 18 лет. А недавно в медицинском журнале Jama был опубликован опрос 13,5 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет, которые пробовали курить. Выяснилось, что в 80% случаев их первый “никотиновый” опыт был с чем-то “сладеньким”, с добавлением ароматизатора – чаще всего они пробовали кальяны и электронки, чуть реже — сигареты и сигары. Большинство респондентов заявили, что начали курить в том числе из-за приятного вкуса. Такие ароматизаторы нынче разрабатывают образованные и высококвалифицированные химики-технологи, работающие на крупные табачные компании. И это тот исключительный случай, когда я не рад научному прогрессу.

Иногда говорят, что достаточно одной сигареты, чтобы обрести зависимость. Так ли это? Учёные провели исследование – в нём приняли участие более 100 тыс. человек, которые хотя бы раз пробовали курить. 70% респондентов в итоге стали заядлыми курильщиками. То есть, если вы прямо сейчас собираетесь сделать первую затяжку, вы бросаете десятигранный кубик. Выпало число от 1 до 7? Теперь будете курить годами.

Что такое никотин

Нам часто говорят, что сигареты опасны для здоровья прежде всего из-за продуктов горения, но не из-за самого никотина, отвечающего за зависимость. В них смолы, угарный газ и десятки разных ядов — хотя и в микроскопических количествах. Из знакомых нам это мышьяк, синильная кислота, даже радиоактивный полоний-210, тот самый, которым насмерть отравили Александра Литвиненко.

Значит, если убрать все эти суперопасные ингредиенты и оставить в дыме только никотин — то будет более-менее безопасно. Так многие и воспринимают электронные сигареты: никотин и пара других нейтральных веществ, все безопасно. Не так уж и вредно! Но так ли это?

Никотин — натуральное растительное вещество, алкалоид, он содержится в растениях семейства пасленовых – в картошке, болгарском перце и даже в баклажане. Ну и в табаке, конечно. Впрочем, картошка едва ли вызовет у вас привыкание. Из одной картофелины наше тело получает чуть больше 2 микрограмм никотина. А из одной сигареты — в среднем 1 миллиграмм. Значит, чтобы получить ежедневную дозу, как из пачки сигарет, вам понадобится съедать по 10 тыс. картофелин в день — то есть полторы тонны.

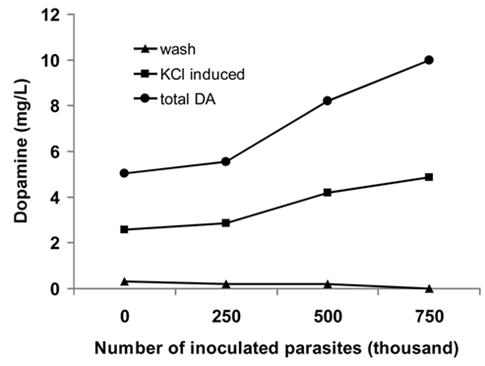

Растения вырабатывают никотин, чтобы защищаться от насекомых, для многих букашек это смертельный яд. А вот на людей он оказывает наркотическое действие. И все благодаря неудачному совпадению. Дело в том, что у нас в мозге используются разные нейромедиаторы — вещества, которые передают сигналы между нейронами. И разные нейроны реагируют на разные вещества. И так уж случилось, что один из подвидов нейронов, который обычно реагирует на нейромедиатор ацетилхолин, можно обмануть — подсунуть ему никотин, и он среагирует, как будто так и надо. Таких нейронов в мозге не так уж много, но они важные — в том числе те, что отвечают за механизмы награды, за выброс дофамина и не только.

И вот в этом хитрая ловушка никотина. Когда он попадает в кровь, то легко проходит через барьер в мозг и активирует те нейроны, которые может обмануть. Происходит выброс дофамина, серотонина, эндорфинов и других нейромедиаторов и гормонов. Человек чувствует себя замечательно. Но если постоянно так возбуждать никотиновые рецепторы, они теряют чувствительность. Теперь, чтобы достичь того же эффекта, нужно вливать в мозг больше никотина. Мало того, мозг пытается исправить ситуацию… и делает еще хуже. Чтобы восполнить потерю чувствительности, он выращивает на тех же нейронах дополнительные рецепторы никотина.

В результате того количества естественного активатора, которое производит сам организм, начинает не хватать. Нейрон плохо активируется. Без сигарет уже трудно сосредоточиться. Поэтому приходится принимать никотин просто для того, чтобы вернуться к тому, что когда-то считалось нормой. А если не курить много часов, начинается синдром отмены — тревожность, раздражительность, неспособность порадоваться. В голове одно желание — срочно покурить.

Интересно, что по мозгу мертвого человека можно даже узнать, много ли он курил. Нужно лишь посмотреть на количество дополнительных никотиновых рецепторов, которые отрастили себе нейроны. Ну или если вы персонаж из викторианской Англии, достаточно посмотреть на ваши зубы. От мундштука дешевых глиняных трубок у заядлых курильщиков тогда образовывались интересные следы на зубах.

Параллельно развивается психологическая зависимость. Она похожа на опыты с собакой Павлова. Скажем, вы запомнили, что отсутствие сигарет вызывает раздражительность и тревогу. И теперь каждый раз, когда вам тревожно или вы злитесь, — закуриваете. А ведь мозг еще устроен так, что знакомые действия сами по себе включают механизм награды. В итоге сигарета становится соломинкой спасения в океане стресса.

Получается, никотин — как бандит-рэкетир. Он приходит в город и захватывает власть. Теперь жить полной жизнью можно, только когда платишь ему дань. Откажетесь — вас побьют и поломают мебель. Если же вы попытаетесь сбежать из города, он догонит вас и посадит в яму — и будет мучать, пока вы не согласитесь вернуться. Это синдром отмены. Но уж тогда-то он дает вам послабление — одевает, угощает и милостиво позволяет вернуться в ваш старый дом… конечно, сперва надо будет заплатить.

Так, если сильно упрощать, работает механизм никотиновой зависимости.

Вред никотина

Давно доказано, что никотин может наносить вред организму сам по себе. Это отчасти связано с тем, что он сужает кровеносные сосуды, повышает сердечный ритм и кровяное давление. Даже пар с чистым никотином наносит вред – это проверялось экспериментально на животных. Например, мышей два месяца окуривали паром с никотином и вызвали у них нарушения сердечного клапана. А у крыс, которые вдыхали никотин, наблюдали повреждения в легких. Интересно, что физические упражнения частично компенсировали вред. Курящим на заметку.

Было даже исследование, где сравнили крыс, которые дышали парами от вейпа или сигаретным дымом. Повреждения легких вызывало и то, и другое. Из-за того, что никотин повышает давление и сужает капилляры, хуже заживают раны, страдают почки, может усугубляться ишемия. Однако большинство метаанализов по теме заключают, что курение электронных сигарет, по-видимому, не так вредно, как курение обычных, просто и от них желательно отказаться.

Но есть одна область, в которой именно никотин — максимальный «красный флаг». Это воздействие на плод у беременных женщин. Дело в том, что никотин может нарушать развитие мозга эмбриона. Развивающаяся биологическая нейросеть очень чувствительна к тому, какие именно нейроны и когда активируются, а из-за никотина все идет не по плану. Из-за этого у детей наблюдают сниженные когнитивные способности, ухудшение речи и моторных навыков, эмоциональные и поведенческие расстройства. А еще у них повышается риск «синдрома внезапной детской смерти» – когда младенец умирает без видимых причин. И даже если ребенок чудом избежит всех этих нарушений, как ни странно, у него повысится риск зависимости от никотина.

Этот вред не зависит от того, курите вы сигареты, вейп, кальян или используете заместительную терапию — например, никотиновые пластыри. Именно сам никотин проходит сквозь плацентарный барьер и воздействует на мозг плода. Так, беременных мышей окуривали дымом из обычного вейпа. И потомство от этой группы хуже копало, ело больше сахара и имело проблемы с памятью.

Кстати, нервная система продолжает активно развиваться в детстве. Поэтому дети тоже особенно чувствительны к никотину, и чем младше, тем сильнее. В первые месяцы жизни его воздействие почти так же разрушительно, как в утробе.

Есть врождённая предрасположенность к табаку — причем ее вклад в вероятность стать курильщиком доходит до 50%. Но тут есть одна забавная история. Вот как обычно люди объясняют зависимость? Да просто у человека сила воли слабая! Распущенный, несдержанный, думает о своих гедонизмах… Поэтому кажется, что, если человек не может удержаться, то так будет во всем — и в алкоголе, и в сексе, и в еде, и в азартных играх. А тут получилось наоборот. Учёные нашли редкую мутацию, которая в разы повышает риск зависимости от никотина— и она же снижает вероятность того, что человек подсядет на кокаин. Для исследования даже собрали группу из 300 человек, зависимых от крэка, чтобы это проверить. Так что зависимость – это сложнее, чем просто нехватка воли.

Пассивное курение

Пассивное курение — это когда курите не вы сами, а кто-то рядом с вами. Раньше я считал, что при пассивном курении получаемая доза дыма и никотина ничтожная, не гомеопатическая, конечно, но все равно. Поэтому эту опасность просто специально преувеличивают, чтобы запугать людей и сделать курильщиков изгоями, выгнать их из общественных мест. Создать табакофобию. Однако в последнее время накопилось много исследований о том, что курение близких людей, например, супруга, родителей, коллег, прилично повышает риск рака, болезней легких, инсульта, инфаркта у некурящих. Причем почему-то это особенно заметно для женщин.

Курене и секс

Обычно, когда говорят о вреде курения, показывают всякие ужасы и смерть. Классические страшилки весьма надоедают. Тем более, что большинство болезней, которыми пугают, настигают довольно поздно в жизни. Загадывать так далеко многим не хочется. Поэтому я собрал несколько неочевидных примеров того, как курение влияет на людей в краткосрочной перспективе. Например, как оно связано с сексом!

Секс и курение, как правило, связывают в положительном смысле. В кино непременно закуривают после секса… Не спорю, порой это очень сексуально. Но в реальности для мужчин курение — это своего рода противоположность виагры. Как это устроено? У нас есть половой орган. Чтобы он сделал стенд-ап, нужно доставить в него побольше крови. Для этого в теле есть специальный фермент — синтаза оксида азота.

Благодаря этой синтазе образуется растворенный газ, монооксид азота, NO. Кстати, редкий случай, когда газ играет в нашем теле роль сигнальной молекулы. По этому сигналу расслабляется гладкая мускулатура сосудов в нужном месте, начинается прилив крови в пещеристое тело, и… ТА-ДАМ, эрекция. Виагра усиливает этот механизм. Кровь приливает полной рекой. А вот курение работает почти как анти-виагра, оно снижает эффективность этого механизма.

Причем этот эффект проявляется довольно быстро. Был даже такой эксперимент: несчастных крыс заставляли курить. Потом кое-как вызывали у них эрекцию и замеряли активность NO-синтазы в пенисе. Она была пониженной. Проверяли и влияние хронического пассивного курения. После нескольких месяцев регулярных сеансов в дыму у крыс активность синтазы падала в 3–4 раза.

Но это животные. На людях, конечно, такие эксперименты не поставишь. Зато можно сравнить частоту заболеваний и курящих и некурящих. По самым сдержанным оценкам, риск развития эректильной дисфункции у курильщиков повышен в полтора раза, а то и больше. Кстати, тут снова разница между сигаретами и разными электронками оказалась не особенно большой. Вейпы примерно в два раза повышают риск эректильной дисфункции у мужчин. Именно никотин тут играет первостепенную роль.

Влияет никотин и на сперму. Он вызывает сенесценцию в клетках, являющихся предшественниками сперматозоидов. Это типа ускоренного старения, клетки перестают делиться. Из-за этого снижается фертильность, сложнее завести детей. И член не стоит, и сперма плохая. Вообще, я считаю, не то рисуют на пачках сигарет. Там должны быть самые грустные дикпики в мире.

Предсказываю, что в комментариях кто-то напишет: “Я курю, и в постели я бог!” Вполне возможно, что это так. Но только представьте, что было бы, если бы вы еще и не курили.

Но если вы женщина и облегченно вздохнули — рано радуетесь. Возможно, вам повезло еще меньше, потому что курение связали с повышенным риском досрочного наступления менопаузы. Менопауза — это когда женский организм перестает производить готовые для оплодотворения яйцеклетки, из которых могут появиться дети. В организме при этом начинается мощная гормональная перестройка. Обычно она наступает в 45–55 лет, но бывает и ранней, даже досрочной, до 40 лет. И вот у курящих женщин риск войти в менопаузу раньше обычного в 2 раза выше.

А ведь менопауза — это не только про возможность родить. Она очень заметно влияет на внешность и фигуру. Учёные нашли десятки пар близнецов, один из которых курил, а другой нет, либо один курил гораздо дольше другого. Сможете догадаться, кто из этих людей больше курил?

Курение и кожа

У влияния курения на внешность есть понятный механизм. Дело в том, что курение влияет на синтез коллагена. Вы, наверное, видели кремы с коллагеном — но туда его засовывают зря. Втирать в кожу чужой коллаген без толку, это как втирать в кожу мясо, чтобы накачать себе мускулы. А вот наш организм этот коллаген вырабатывает. И тот отвечает за упругость кожи и тонус сосудов. Увы, курение нарушает биосинтез коллагена, мешает телу его обновлять. Как пишут пластические хирурги, в основном это проявляется вокруг глаз, а еще в виде складок вокруг рта и брылей.

Но это еще не все. По-видимому, курение влияет не только на старение кожи, но и на старение вообще. Есть такой белок, сиртуин-шестой. Грубо говоря, он запускает разные механизмы починки в клетке в ответ на факторы стресса – и так помогает клеткам чуть медленней стареть. Есть даже целый стартап, который пытается с помощью генной терапии заставить этот белок работать в три смены, как у некоторых сверхдолгожителей. Пожелаем им удачи.

К сожалению, никотин (опять же, из любого источника, сигарет или вейпа) снижает активность SIRT6. То есть это не только анти-виагра, но и анти-лекарство от старости.

Польза от курения?

С другой стороны, возникает интересный нюанс: от курения есть польза. В известной книге Аллена Карра «Легкий способ бросить курить» есть глава, где перечислены все преимущества сигарет. Выглядела она вот так.

Хорошая шутка. Но все-таки в список полезных качеств курения есть что вписать исключительно ради объективности. Например, курение, по-видимому, снижает риск возникновения болезни Паркинсона. Сиртуин-шестой иногда чересчур усердный. И в случае болезни Паркинсона он добивает поврежденные нейроны, тем самым ускоряя деградацию мозга. А курение замедляет этот процесс, и клетки погибают не так массово и быстро. Во всяком случае, такова одна из гипотез ученых.

Но даже если это правда, я не рекомендую курить, чтобы защититься от Паркинсона. От одной болезни защититесь, еще десяток приобретете. Например, ту же старческую деменцию, риск которой повышается на на 34%. К счастью, если вовремя бросить, риск деменции возвращается почти к обычному.

И, наконец, очевидная «польза» от курения — его эффект допинга. И это доказали в десятках слепых плацебо-контролируемых экспериментов. Действительно, никотин улучшает внимание, концентрацию, мелкую моторику, краткосрочную и рабочую память — как раз то, что нужно в моменте для интеллектуальной работы.

Такое тоже надо признавать — да, часто у вредных вещей есть положительная сторона. И нам стоит быть объективными.

И все же, несмотря на некоторую пользу, конечно, суммарный эффект от курения крайне отрицательный. Его можно оценить в среднем количестве отнятых лет жизни курящего. Было, например, исследование длиной 40 лет, где наблюдали тысячи мужчин из промышленного городка в Голландии. Делали поправку на диету, потребление алкоголя и род занятий. Вывод авторов — курение сигарет в среднем сокращало жизнь на 7 лет, а время жизни без тяжелых болезней вроде инсульта, рака и диабета — на 6. Курение более полутора пачек в день отбирало примерно 9 лет жизни. Курение сигар или трубки, как у Гэндальфа, делало жизнь короче примерно на 5 лет.

Но вот обнадеживающий факт: если курить сигареты с молодости, но бросить в 40 лет, то обратно вы получаете примерно 4,5 года из утраченных семи. Если что, это больше, чем может дать любой чудо-БАД биохакера-ЗОЖника.

Кто-то в комментариях обязательно возразит — «А вот мой дедушка курил и дожил до 90». Замечательно, что дедушке так повезло. Но это никак не опровергает статистику. Можно всю жизнь гонять с педалью в пол без ремня безопасности и дожить до седин. Просто шанс погибнуть будет гораздо выше. Так и тут — ваша жизнь может сложиться по-всякому, а, кроме курения, есть масса других факторов, влияющих на продолжительность жизни. Может, гены хорошие у вашего дедушки, кто знает.

А если вы хотите статистики, так сказать, в реальном времени — пожалуйста. Авторы статьи в British Medical Journal решили посчитать, сколько отнимает одна сигарета. И получилось — 11 минут жизни. Это половина серии «Южного Парка».

Курение отнимает здоровье и деньги. А что наука говорит про попытки бросить? Наверное, самый странный способ бросить курить я видел у незабвенного профессора Жданова. Он предлагал жевать табачный дым. Этот метод, по понятным причинам, пока никто не изучал, рекомендовать его не могу. И источник, мягко говоря, сомнительный.

Самый известный способ бросить курить описан в уже упомянутой книге Аллена Карра. Книга в свое время произвела на меня неоднозначное впечатление. Меня как-то попросили ее прочитать и оценить научность. И я, если честно, испытал немного КРИНЖа. Она явно написана не специалистом, а гуру, и содержит довольно странные утверждения. Например, что есть единственный способ бросить курить и, конечно, он описан в книге. Есть там и фактические ошибки: например, автор пишет, что нельзя использовать заместительную терапию. Но она работает, и про это есть исследования. Конечно, она не идеальна, и мы уже установили вред самого никотина, но слезть с более вредных классических сигарет помогает.

Наличие у автора комплекса мессии, конечно, не означает, что книга не может работать. Поэтому, возможно, к ней стоит подойти беспристрастно. Оценивать ее не как научный источник. Посмотрим на нее как на инструмент терапии. Кстати, кроме книжки Карр создал также группы поддержки. И вот были настоящие научные эксперименты, в которых группы поддержки по методике Карра сравнили с другой методикой — госпрограммой ирландского Минздрава. В обеих человеку помогали бросить курить только за счет общения, домашних заданий и социализации.

И, на удивление, оказалось, что метод Карра как минимум не хуже официального. А может, даже лучше. На дистанции в полгода успешно бросили курить 23% участников, до года дотянули 22%. У методики Минздрава результаты были похуже, 15% и 11%.

В другом эксперименте группы Карра сравнили с услугой, где были и сессии с терапевтом, и талоны на никотиновые заместители. И тут Карр показал себя вполне достойно — результаты были близкими. Хотя сам Карр, наверное, расстроился бы. Его же метод единственный верный, помните?

Но как насчет самой книжки? Был и такой эксперимент. Половине испытуемых подарили книжку Карра, а половине лишь порекомендовали. Понятно, что в первой группе гораздо больше людей хотя бы раз книгу открыли. Но, несмотря на это, среди обладателей книги бросили курить 29%, а из тех, кому её посоветовали — 33%. Понимайте это как хотите. К вопросу о важности контрольных групп в научных исследованиях. Кто-то бросил курить, прочитав книгу. Но, может, он и так собирался бросить?

И все же должен сказать, что в книжке много хороших идей. Она очень психотерапевтичная — минимум осуждения, максимум понимания. Успокаивает и убеждает — можете почитать. Также Карр придумывает интересные метафоры. Например, предлагает представить желание курить монстром и подумать — а что этот монстр дает человеку, почему ты должен послушно исполнять его волю? Или вот мой любимый ответ из книги на аргумент, что «курить — это свободный выбор»: «Я выбираю сходить в кино, потому что хочу посмотреть фильм. Но я бы вряд ли выбрал, чтобы меня на всю жизнь заперли в кинотеатре!»

А что делать тем, кому книга не помогла? Есть лекарственная терапия. Это лекарства типа Табекса, они одновременно заменяют никотин и не дают ему действовать. То есть, даже если сорвешься, никакого удовольствия не получишь. Главное – собраться и исправно пить таблетки.

Хитрость в том, что никотина в Табексе нет. Его вещество цитизин, — кстати, тоже растительный алкалоид, — цепляется к рецептору и не дает настоящему никотину с ним связаться. Другой препарат, Варениклин, чуть более эффективен, но зато у него больше побочных эффектов. Важное правило: цитизин нельзя принимать при беременности – потому что он действует на те же мишени в мозге, что и никотин.

Ряд исследований показывают, что для бросания курения цитизин лучше, чем заместительная терапия. В одном эксперименте на цитизине за полгода курить бросили 22% испытуемых, а на никотиновых пластырях и жвачках — всего 15%.

И в этом, пожалуй, моя единственная серьезная претензия к Аллену Карру. Для разных людей могут подойти разные методы, не стоит говорить, что лишь ваша терапия верная. Может, кому-то легче бросить с группой поддержки, кому-то с книгой, кому-то с пластырем, кому-то с цитизином, кому-то просто разовым усилием воли, а кому-то с короткой статьей в интернете или видеороликом.

Сигареты или вейпы?

Есть мнение, что хороший способ отвадить себя от обычных сигарет — это перейти на электронные. Об этом в 2022 году вышел кокрейновский обзор. Его вывод — если вы уже курите сигареты, то ваши шансы бросить через переход на вейпы выше, чем с пластырями или жвачками. Но тут есть две проблемы. Первая — есть шанс начать курить и то, и другое. А вот это уже плохо — риски для здоровья усилятся. Вторая проблема — то, что электронные сигареты вовсе не так безопасны, как хотелось бы думать.

Похоже, электронные сигареты в целом менее вредные, чем бумажные. В обычном дыме можно обнаружить тысячи разных соединений, часть из которых канцерогенны. А вот в новых способах курения разнообразие веществ, казалось бы, гораздо меньше. Например, в дыме вейпа, по идее, есть лишь глицерин, никотин и вкусовая добавка. Очевидно, что потенциальных канцерогенов там просто по количеству меньше, а состав легче анализировать. Например, учёные выяснили, что в сигаретном дыме более 7000 веществ, а в паре вейпа их вроде как в сотни раз меньше. Отсутствуют там и многие вещества, о вреде которых мы знаем достоверно.

Но в 2021 году другие специалисты проанализировали состав жидкостей для вейпов и полученные из них аэрозоли чувствительными методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. И нашли там около 2000 различных веществ. Из них шесть они определили как потенциально опасные. Любопытно, что авторы нашли в некоторых составах кофеин – его, возможно, специально добавляют, чтобы курящих сильнее вставляло. А ещё многие вейпы содержат ароматизаторы. Короче говоря, идея, что прямо совсем ничего в вейпах нет, критики не выдерживает. И о рисках мы знаем гораздо меньше, так как про электронные сигареты гораздо меньше данных.

И, действительно, мы знаем примеры новых угроз. Прежде всего речь про VAPI, «повреждения легких, связанные с вейпингом», другое название — EVALI. Впервые о них заговорили в 2012 году, но настоящая эпидемия случилась в начале 2019 года. К февралю 2020 в США уже насчитали около 3000 пациентов, попавших в больницу с повреждениями легких, которые связывали с употреблением вейпа. Известно о 68 погибших. Эту штуку даже путали с ковидом.

Оказалось, что многие пострадавшие использовали жижу, содержащую каннабиноиды, сделанную в подпольных условиях. В ней нашли высокое содержание ацетата витамина Е, который использовали как загуститель. Его и подозревают в повреждениях легких.

Эту гипотезу косвенно подтверждает то, что в 2020 году эпидемия VAPI стремительно пошла на спад. Возможно, это связано с тем, что люди услышали об опасности и стали осторожнее относиться к вейпам непонятного происхождения, производители убрали из жидкостей ацетат витамина Е, полиция взялась за контрафактные вейпы, а регулятор FDA ввел обязательную регистрацию производителей перед продажей.

Но люди все равно в опасности — ведь во многих странах такой регуляции нет. Даже FDA предупреждает, что его регуляция не всесильна, а экспертизу самих продуктов оно не проводит.

Детские игрушки

Вейпы не такие мерзкие, как обычные сигареты, у них сладкие вкусы. И это может подтолкнуть к курению людей, которые иначе бы не курили. А ещё вейпы похожи на игрушки — или, если вы постарше, на модные аксессуары. А никотин-то в них тот же самый, и зависимость вызывает так же эффективно. И если для курения сигарет люди предпочитают выходить на улицу или на балкон, вейпы курят в компании, за настолками, за просмотром сериалов.

Сейчас большинство людей впервые пробуют никотиновые продукты именно с приятным вкусом. И это не только вейпы, но и сигареты. Примерно в половине «первых» сигарет была вкусовая добавка вроде ментола. Учёные выяснили, что больше всего подростков привлекают вкусы фруктов и конфет. Кстати, похожая ловушка существует с кальянами. Из-за того, что у них холодный, вкусный и фруктовый дым, они многим кажутся менее опасными и не вызывающими зависимость. Но свежее исследование на 40 тыс. людей показало, что у регулярных курильщиков кальяна смертность от рака примерно 2,5 раза выше, чем у некурящих, и даже выше, чем у курящих обычные сигареты.

А что насчет утверждения, что вейпы, как и обычные сигареты, могут вызывать рак? Потенциально такое возможно. Например, есть исследование, в котором на клетках в пробирке показали, что аэрозоль электронных сигарет может вызывать окислительный стресс, повреждение ДНК и гибель клеток. Другие учёные попробовали доказать на мышах, что просто никотин в организме может превращаться в повреждающие ДНК нитрозамины. По словам специалистов, вред электронных сигарет подтвердился на легких, сердце и мочевом пузыре грызунов. После года ежедневного окуривания дозами вейпа у них развились нехарактерные формы рака. Однако учёные подчеркивают, что канцерогенность самого никотина — вопрос спорный, на людей выводы переносить рано, а дым бумажных сигарет в любом случае гораздо вреднее. Так что, электронные сигареты и здесь, вероятно, не так опасны, как обычные, но все равно вредят вашему здоровью.

Можно сказать, что мода на вейпы позволила поставить гигантский научный эксперимент на людях. Что, если убрать из сигарет классические продукты горения и оставить никотин? И выводы пока неоднозначные. Конечно, такого засилья рака, как в золотой век сигарет, не будет. Но вред от никотина, не говоря уже о зависимости, никуда не денется.

Проблема в другом. Вспомните, как табачные концерны защищали сигареты 50 лет назад, убеждая, что они вовсе не вредные. Про это есть тематический фильм “Здесь курят”.

К счастью, ученые отстояли истину и за полвека смогли убедить весь мир: сигареты — вредны. За этим последовали различные социальные меры, направленные на то, чтобы защитить людей от выкуривания первой сигареты. Потом пришли вейпы. И нам сказали — мы убрали все вредное и оставили только безобидное. Люди стали выбирать более безопасный продукт. Он вкусный,, а еще гораздо удобнее сигарет.

Можно было бы подумать, что вейпы убьют табачную индустрию. Но они только дали ей второе дыхание. Не удивительно, что сейчас электронные сигареты внедряют и разрабатывают все те же гигантские табачные компании, которые производят и обычные сигареты.

Вот, например, на сайте… скажем… совершенно рандомной компании British American Tobacco, крупнейшего производителя сигарет, есть раздел, посвященный вейпам, а в нем даже есть подраздел «Наука». И там, конечно же, отмечено, что вейпы безопасней обычных сигарет. Но что-то я не нашел там ни одного грустного дикпика или иного упоминания вреда самого никотина кроме упоминания зависимости. Зато есть сноска, что 75% продаж обеспечивают именно ментольные версии. Снова напомню о замечательных химиках-флейвористах.

Кстати, а вот и позиция компании о вреде никотина: «Общеизвестно, что именно продукты горения табака, а не сам никотин… бла-бла-бла… Конечно, риск есть… Вот если слишком много никотина, то, возможно, будет острая реакция, вот и детям с животными вредно. Но в типичных дозах он обычно безопасен для здоровых взрослых!» Где мой дикпик?!

Табачные компании собаку съели на манипуляции и удержании клиентов. Поэтому, например, они предпочитают продавать не перезаряжаемые устройства, а одноразовые неразборные вейпы с тонким цилиндрическим корпусом. В руках ощущается точно как сигареты. И это работает! Исследования показывают, что пользователи таких псевдосигарет чаще параллельно курят и бумажные. C изобретением электронных сигарет у табачных гигантов появилась замечательная лазейка. В результате, как пишут в еще одном обзоре, мы стоим перед угрозой «”ренормализации” и “регламуризации” курения» под предлогом безопасности вейпов, зачеркивая десятки лет работы медиков и популяризаторов науки, заклятых врагов флейвористов-подсластителей из табачной индустрии.

Поэтому к моему «я боюсь сигарет», наверное, можно добавить и «я боюсь вейпов». И кальянов. И никотиновой жвачки. И десяти тысяч картофелин. Причем примерно в равной мере. Ведь зависимость и там, и там одинаковая.

Список литературы

November 7, 2024

Новые выступления

November 6, 2024

Ген бога. Как наука объясняет религию

Как объясняют религию

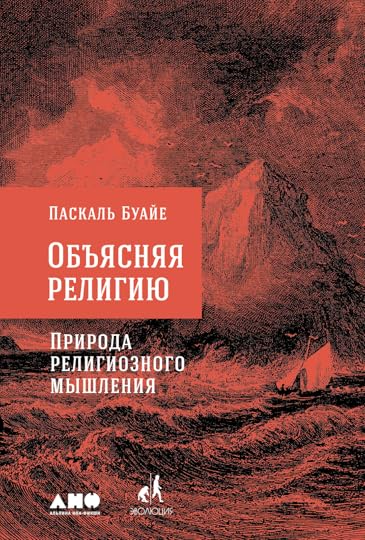

Одна из лучших книг о том, почему люди религиозны — «Объясняя религию. Природа религиозного мышления» антрополога Паскаля Буайе. Эту тему Буайе изучает много лет и публиковал по ней статьи в самых топовых научных изданиях вроде Nature.

В своей книге Буайе смотрит на религию беспристрастным взглядом антрополога, который не выделяет одну конкретную религию, не ставит свою культуру выше других и не отмахивается от них со словами «это другое» — потому что это какие-то там непонятные аборигены.

А еще учёный пытается объединить все научные подходы, о которых я писал — и эволюционную биологию, и нейронауку, и психологию, и лингвистику. Книга вышла в 2001 году, но многие идеи Буайе с тех пор нашли лишь больше подтверждений.

В самом начале книги учёный вдребезги разносит все классические ответы на вопрос «почему люди религиозны» — те, что мы слышим в школе, в науч-попе, от друзей. Вот представьте себе — вас остановили на улице и спросили: «Откуда берется религиозная вера?» Попробуйте сейчас честно ответить в комментариях с пометкой «первое впечатление».

Итак, давайте сверим ваши варианты и варианты, которые обсуждает Буайе.

○ Религия помогала человеку объяснить непонятные внешние явления. Например, откуда берется молния, огонь, наводнения, болезни. Нет ответов? Придумаем высшие силы.

○ Религия помогала человеку объяснить непонятные внутренние переживания. Например, сбылся сон.

○ Религия дала донаучное объяснение тому, откуда все произошло. Откуда взялись люди и звери, земля и небо, что их ждет в следующем сезоне. Чем все закончится? Разумеется, концом света!

○ Религия обосновала факт существования зла и страданий.

Все это — «объясняющие» функции религии. Но ей приписывают и другие.

○ Утешающая — примиряет нас с тем, что мы смертны, и снижает тревожность.

○ Управляющая — якобы религия укрепляет общественный порядок, нравственность, заставляет людей следить за своим и чужим поведением.

И, наконец, есть снисходительные объяснения — мол, люди по природе своей суеверны, они поверят вообще во все что угодно (не то что я!)

Все версии звучат очень знакомо. Однако научные объяснения должны быть потенциально опровержимыми. Из них должна вытекать конкретная наблюдаемая реальность, а не вообще любой исход наблюдений. В этом как раз проблема самой гипотезы бога — «волей божьей» можно объяснить что угодно. Умирают дети от рака — на то воля божья, детей вылечили от рака — спасибо, воля божья помогла. Так же и со многими объяснениями религии — ими можно описать что угодно. Если люди просто не мыслят критически — почему тогда они не верят во все подряд? В драконов вот не верят. И порой в теорию эволюции тоже.

В общем, эти объяснения слишком поверхностные. И Буайе предлагает к ним «проверочные вопросы», которые это показывают.

Разбор ошибок

Религии бывают разными. Одни задаются вопросом о том, откуда берутся страдания, или объясняют происхождение жизни. Другие нет. В одних боги и духи бессмертны и всемогущи. В других они очень глупые, вполне приземленные и даже могут умереть. Например, на Гаити в могилу кладут нитку и иголку без ушка — если духи попытаются украсть мертвеца, то отвлекутся на вдевание нитки в иголку и сотни лет будут биться над этим. Это напоминает игру Black Book. Там, отыгрывая ведьму, надо отправлять бесов на всякие бесполезные дела, типа носить воду решетом, чтобы они не мучили людей и тебя. Основано на фольклоре!

Отсюда же целая система «защитных» слов, которые были в том числе у славян. Например, «медведь» – это прозвище, чтобы не называть истинное имя зверя, когда и оно стало основным, медведей стали называть «потапыч» или «мишка». Детям тоже давали второе имя, чтобы защитить от чертей.

В некоторых религиях отсутствует понятие души и загробной жизни. А если она и есть, то твоя судьба после смерти никак не зависит от твоих дел. Зачастую в религиях нет даже самого понятия «веры». Это у нас религия – сфера идей, отдельная от мирского, повседневного. А вот для африканского народа фанг бесы – такая же обычная деталь жизни, как для нас тараканы. Будешь плохо убираться в квартире – заведутся.

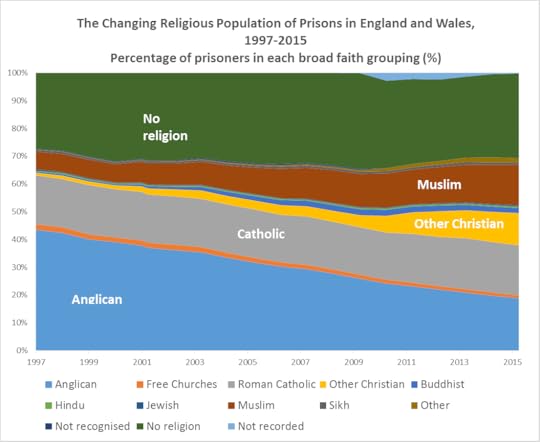

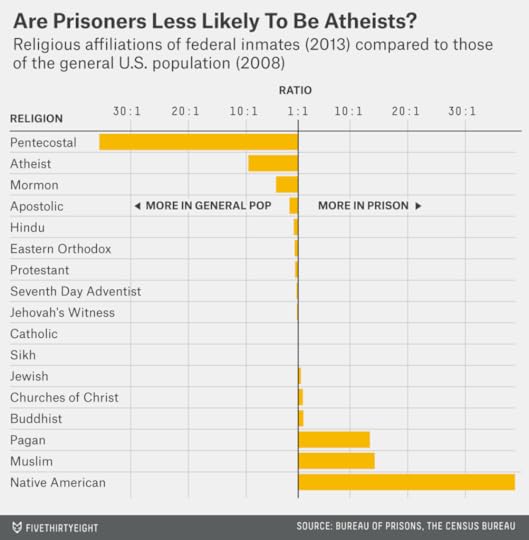

Теперь возьмем объяснение о том, что религия поддерживает нравственность. Вот статистика тюрем в Великобритании: по ней не видно, что религиозные люди более нравственны.

Среди заключенных в Великобритании верующих стабильно в 2 раза больше, чем атеистов. А вот на свободе в том же 2015 году на вопрос о том, какую религию исповедуют, ответили «никакую» 52% людей. То есть атеисты пропорционально совершают меньше преступлений. Похожая ситуация, только еще более радикальная – в США. Там верующих очень много, атеистов мало, но в тюрьмах их в процентном соотношении еще в несколько раз меньше — доли процента.

А что насчет объяснения природных явлений? На самом деле мы можем спокойно жить, признавая, что некоторые вещи нам непонятны, и не придумывать объяснений. Наверняка вы пользуетесь мобильным телефоном и не страдаете от того, что не знаете, как именно он работает и кто его изобрел. Мало того, когда религия что-то объясняет, это нередко только усложняет дело. За обычным громом стоит целая фэнтези-вселенная, а за душевной болезнью — длинная остросюжетная история, где шаман борется за душу больного. Эти «объяснения» лишь увеличивают количество загадок. Они вовсе не экономят нам усилия или время. При этом мир вокруг они зачастую делают более страшным. Те же призраки и демоны бывают очень жуткими. Про вечность в аду и кары господни я вообще молчу.

А это, кстати, огород в камень идеи «религии как утешения». Буайе отмечает, что в культурах, где жизнь трудна и опасна, религиозные верования часто весьма страшные. Они рисуют духовный мир, полный врагов и опасностей. Это не значит, что никому утешения религия не дает. Просто вряд ли это основная причина религиозности.

Получается, ни одно из обычных объяснений религии не выдерживает критики.

Эволюционный мем

А можно ли объяснить религию мемами? Еще в 1976 году вышла книга «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза.

Мемом мы сейчас называем смешную картинку. Но для Докинза это что-то вроде гена, только в культуре. Узнаваемая единица информации, которая передается как анекдот.

Тут можно провести аналогию с вирусами. Вирусы используют чужие клетки, чтобы размножаться. Так и «заразные» идеи-мемы размножаются, паразитируя на человеческих мозгах. В понимании Докинза, религиозные идеи — это успешные мыслевирусы, не всегда несущие пользу своим носителям. Представьте, что кто-то хорошо пошутил, а другие стали шутку пересказывать. Теперь мем в виде шутки живет своей жизнью. Причем в процессе передачи от человека к человеку шутка может измениться, она может стать еще смешней. Что это, если не чудо, то есть полезная мутация.

Кто-то придумал доброго бога, а кто-то уточнил, что все, кто в него не верят, попадут в ад. Теперь ходить по домам и рассказывать о боге – чуть ли не моральный императив для любого добропорядочного гражданина. Понятно, о какой версии бога мы будем слышать чаще. Это как с письмами счастья: перешлите этот пост десяти друзьям – или призрак маленькой девочки-атеистки придет за вами и съест вашу печенку.

Короче, Докинз даже пытался создать науку меметику. Увы, в таком виде она не взлетела. Зато концепция мемов прижилась в рамках академической дисциплины под названием «культурная эволюция». Там антропологи даже ставят эксперименты — проверяют, какие мемы лучше передаются и от чего это зависит. Вот они, настоящие мемологи.

И всё же нельзя сказать, что мемы все объясняют. Идея Докинза не показывает, почему именно религиозная вера так крепко и надолго вплетается в человеческую историю. А ведь если мы посмотрим на списки самых популярных книг в истории, то на первых строках с большим отрывом будут Библия, цитаты Мао Цзедуна и Коран. А следом уже идут «Дон-Кихот», «Хоббит» и «Гарри Поттер». То есть религия — самый успешный мем в истории. Видимо, есть какие-то особенности человеческого мышления, из-за которых религиозные идеи кажутся нам такими убедительными и привлекательными. Кстати, это изучает специальная дисциплина «когнитивное религиоведение». В частности, об этом пишет Дэн Спербер, он даже придумал концепцию «культурной эпидемиологии».

Побочный продукт эволюции

По мнению многих ученых, склонность создавать религии появилась как побочный продукт человеческой эволюции.

Как это работает? Возьмем, например, наши легкие. В процессе эволюции они нам понадобились, чтобы дышать кислородом. Но еще легкие прекрасно собирают инфекции, частички асбеста и дым. Это и есть побочный продукт их эволюции. По-видимому, так произошло и с нашим мозгом.

В процессе эволюции люди приобрели важнейшую способность — моделировать ментальные процессы других людей. То есть смотреть на сородичей и предсказывать, что они сделают. Вот вы встретили нового человека. Можно ли ему доверять? Побьет он вас палкой или накормит? Мы постоянно формируем подобные догадки про людей, которых встречаем. Строим модель чужой психики. По словам, поступкам, мимике. Если на вас идет человек и размахивает кулаками, важно понять, угрожает он вам или просто шутит.

Но порой не менее важно построить модель психики человека, которого вы прямо сейчас не видите. Скажем, вы ночуете в спальне у васиной жены. Пока Вася, еще не разгневанный, охотится на мамонта. И вы воображаете ход его мыслей, его планы, подозрения и количество ударов, которое вы получите, если он вас застукает. И заранее находите взглядом окно… в пещере.

От виртуального моделирования людей, которых нет рядом, один шаг до виртуального моделирования людей, которых нет нигде. Для мозга разницы вообще нет. Когда ты моделируешь Васю, ты не знаешь, жив он или нет. Может, мамонт его уже втоптал в вечную мерзлоту, а ты еще волнуешься, что он скажет про твой роман с его женой. То есть мертвые и живые люди в нашей голове в каком-то смысле одинаково реальны. Представление о духах предков возникает автоматически. Это и есть побочный продукт. Но и с вымышленными персонажами вроде Бэтмена или бога происходит то же самое.

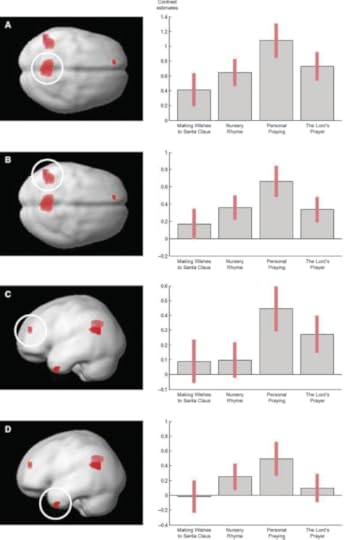

В Дании этот механизм показали экспериментально – попросили людей помолиться, лежа в томографе. А контрольную группу попросили пересказать детскую песенку или мысленно попросить любой подарок у Санта-Клауса. Перед этим исследователи убедились, что все участники эксперимента, включая контрольную группу, глубоко и искренне верят в бога, но при этом не верят в Санта-Клауса. Когда люди обращались к богу, причем в форме разговора, а не заученной молитвы — активировались области мозга, которые используются для моделирования психики других людей.

То есть личное общение с богом для верующего человека особо не отличается от социального общения с другим человеком — например, с мамой. В пользу этой версии есть сильный аргумент. Вы никогда не задумывались, почему боги и духи настолько антропоморфны? Ну вот представьте. Вы всемогущее существо, способное зажигать звезды, вы за мгновение можете прочитать все труды Шекспира и пересмотреть все сериалы на Netflix. Даже еще не снятые! Ведь и само время вам подчиняется. И внезапно вас волнует, не ест ли кто-то свинину, не смотрит ли непристойное кино или не занимается ли добрачным сексом. А еще вам почему-то важно, чтобы люди вставали на колени, молились и строили домики в вашу честь.

В детстве меня поразила одна библейская история. Бог поспорил с Сатаной, что праведник Иов продолжит верить, даже если все у него отнять… и ради спора они с Сатаной ставят самый негуманный эксперимент в духе японского «отряда 741», заражая Иова проказой, отбирая у него семью, в том числе детей, и заставляя сидеть в пепле и навозе.

Это примерно тот уровень, когда мы отпускаем персонажей игры Sims поплавать в бассейн, а потом убираем лестницу. Не находите ли вы удивительным, что всемогущие боги так похожи на людей? Боги гневаются, обижаются, ревнуют, хотят внимания.

Мне запомнился еще такой пример у Буайе. Когда людей просят представить бога, реагирующего на два одновременных события, например, кто-то тонет, а на кого-то еще падает дерево, то словесное описание спасения обычно выглядит так, будто бог сначала обратил внимание на одну проблему, а потом на вторую. Хотя бог способен делать хоть миллиард дел одновременно. По крайней мере, на бумаге.

А вот гипотеза виртуального моделирования прекрасно всё объясняет. Дело в том, что божественные сущности — вышедшие из-под контроля виртуальные модели. Как служебные программы в Матрице, которые зажили своей жизнью. Мы генерируем подавляющее большинство богов и духов по своему образу и подобию. Поэтому их желания и интересы так похожи на наши.

Но и в этом объяснении есть изъян. Ведь способность моделировать разумы свойственна всем людям, религиозным и атеистам. Почему же не все люди верят в богов?

Вспомните пример с легкими. Они есть у всех. Все умеют собирать вирусы, но конкретным вирусом болеют не все. Кому-то повезло с избеганием вирусов, например, они работают из дома. А кто-то каждый день ездит в метро с чихающими людьми. Другие вакцинируются. У третьих лучше работает врожденный иммунитет.

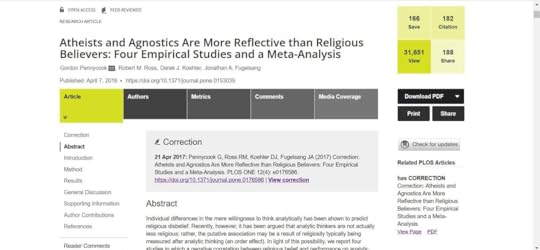

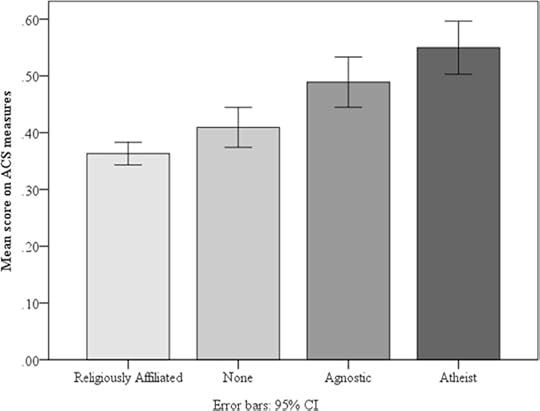

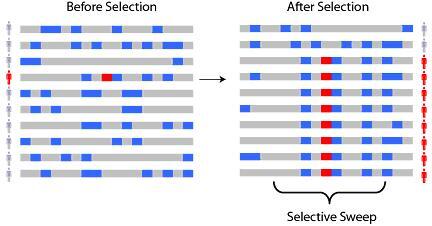

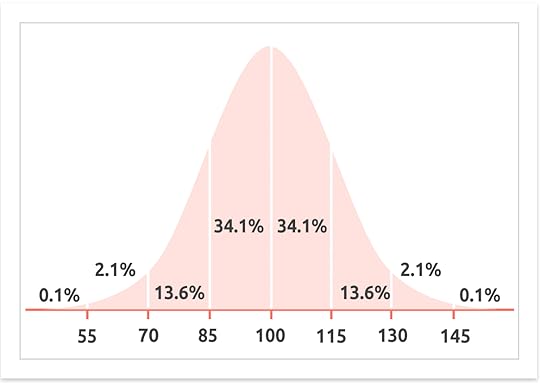

Так и здесь. Есть дополнительные факторы, влияющие на шанс «заразиться». Есть много исследований про отрицательную связь между религиозностью и «аналитическим когнитивным стилем». Чем больше человек склонен перепроверять свои выводы и чем реже удовлетворяется интуитивным ответом, тем менее вероятно, что он верит в бога или паранормальное. Вот метаанализ множества исследований, где использовали тест на аналитическое мышление.

Согласно метаанализу, чем больше человек склонен перепроверять свои и чужие установки, тем реже он верует. Эффект воспроизводится.

А этот график – результаты исследования, которое провели сами авторы обзора. Тут слева направо четыре выборки: религиозные, «без ответа», сомневающиеся агностики и атеисты. И чем дальше вправо, тем лучше люди сдавали тест на аналитичность.

Вот вам задачка: пять машин за пять минут делают пять деталей. За сколько минут 100 машин сделают 100 деталей? Это пример теста на аналитическое мышление. На него интуитивно хочется ответить за «100 минут». Но это неправильный ответ. Сто машин сделают 100 деталей за те же 5 минут.

Это пример простенького теста на аналитическое мышление. Оно помогает от острого приступа религиозности. Но важно не путать его с интеллектом. Сама мощность нашего интеллектуального процессора влияет на религиозность гораздо слабее, хотя эффект направлен в ту же сторону.

В одном из метаанализов учёные предположили несколько гипотетических объяснений такой связи. Во-первых, интеллектуалы — чаще нонконформисты, любят спорить и не идут на поводу у общества. Во-вторых, люди с высоким IQ чаще имеют тот самый аналитический когнитивный стиль. В-третьих, такие люди меньше нуждаются в психологических плюшках вроде самоконтроля, которые может давать религия.

Есть еще один фактор, который всегда служит защитой от мистических верований — это научное знание. В одном исследовании ученые задавали людям вопросы про общеизвестные научные факты, популярные заблуждения об эволюции и физике, а еще про известные ошибки из истории науки. А потом смотрели, кто верит в бога или паранормальное. И выводы довольно предсказуемы: чем меньше вы знаете о физическом мире и о том, как он устроен, и чем чаще вы выбираете первую пришедшую в голову мысль — тем вероятнее, что вы религиозны или верите в мистику.

Сорта атеизма

Мы постепенно разбираемся, как устроена вера. А что насчет ее отсутствия? Тут тоже все не так просто. Авторы статьи 2013 года «Источники религиозного неверия» — два очень известных исследователя психологии религиозности — нашли целых четыре сорта атеизма. Первый — аналитический атеизм, который мы уже описали. Культура предлагает вам религиозный уклад, а вы разбираете предложенные аргументы, ищете доказательства – и не находите.

Но прийти к атеизму можно и другими путями. Например, есть «пассивные атеисты». Они не верят в бога просто потому, что им религию не предлагали. Там верующий скорее выбивается из толпы и может даже вызвать насмешки.

Третий сорт атеизма назвали «апатеизм». Это отсутствие мотивации искать богов, если жизнь не заставляет. Есть гипотеза, что некоторые и правда обращаются к вере за утешением и смыслом, когда вокруг неопределенность, смерть и невзгоды. В исследованиях люди, которые думали на тему смерти и одиночества, с большей готовностью принимали любящего бога. Так, в Новой Зеландии после сильного землетрясения резко выросла религиозность… но только среди людей, которые оказались в зоне бедствия.

В том же опросе «Гэллап» беднейшие страны имели запредельный уровень религиозности, а богатые — средний и низкий. Обществу, где жизнь стабильна и безопасна, утешение религии не нужно. Было одно исключение, США. Но и тут можно проследить логику. Если страна богатая, но в ней плохое соцобеспечение, высок риск оказаться в долгах, без работы и страховки, почва для религии благоприятная. А вот в Скандинавии соцобеспечение очень надежное — и там же супернизкая религиозность. И, к слову, преступность.

И наконец, есть «атеизм, слепой к ментальным моделям». Вернемся к нашей истории о врожденной склонности моделировать чужую психику. Бывает, что этот механизм нарушен, например, у людей с расстройствами аутистического спектра. Им трудно создать и виртуального бога. Действительно, среди людей с расстройствами аутистического спектра больше атеистов. Но и верующие среди них тоже встречаются. И, наоборот, большинство атеистов никаких проблем с воображением не испытывают и спокойно представляют себе… не знаю… Супермена.

Более позднее исследование показало, что все-таки культура в целом гораздо важнее навыков психологического моделирования. Если в вашей среде вера одобряется, а религиозные ритуалы — обыденность, то и воображать ничего не надо. За вас это сделают другие. К слову, о чем-то похожем говорил и Ричард Докинз. Если вы родились в христианской стране, скорее всего вы будете христианином, если в мусульманской – мусульманином. Ничто так не влияет на ваши взгляды, как окружающая культура.

И тут пролегает любопытное различие между религией и наукой. Научные идеи интернациональны и не особо зависят от культуры. Законы термодинамики одни на всех. А вот религию человек впитывает вместе с национальной или этнической культурой.

Мем-завоеватель и генетика

Одни мемы более успешны, другие менее — а мировые религии настоящие блокбастеры. Но мы не могли наблюдать, как эти мемы рождались и распространялись. А вот сайентология — это очень новая и при этом очень успешная религия. Несмотря на критику и разоблачения, отсутствие господдержки и даже запреты в ряде стран, она процветает. Во многом — потому, что построена по принципу финансовой пирамиды, здорово вытягивает деньги из людей. Да, религии — мощные организации. У них есть финансы, персонал, институты, они могут запускать промокампании. Поэтому саентологические церкви, если посмотреть на картах, очень часто строятся рядом с больницами, кладбищами, финансовыми кварталами.

Создать вокруг себя организованную религию с большими финансовыми потоками — это колоссальное эволюционное преимущество для любого мема. Такая прибыльная мем-организация постоянно расширяется и разносит мем дальше. А еще вытесняет другие мемы с рынка, иногда насильственным путем.

А можно ли найти религиозность в наших генах? Один ученый, Дэн Хаммер, объявил, что нашел «ген бога». Даже написал про это книгу-бестселлер.

По его словам, ген бога — это VMAT2. Этот ген кодирует некий мембранный белок, который занимается транспортом нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. По предположению Хамера, некоторые из вариантов этого гена позволяют предсказать, религиозен ли человек.

В реальности, хотя ген существует, нет никаких доказательств, что он как-то связан с религиозностью. Забавно, что первая статья, которую можно найти про эту связь — методичка «Эксперименты с духовностью — анализируем “ген бога” на курсе генетики для студентов-негенетиков». То есть это что-то вроде плана урока, как провести учебное исследование. Берем ДНК у людей и сравниваем с опросами на религиозность.

Сама автор методички поясняет, что специально выбрала такую спорную гипотезу, чтобы студентам было интереснее:

«…работу Хамера не рецензировали другие ученые, связь гена с духовностью никто не воспроизвел, да и сам Хамер признал, что VMAT2 влияет на духовность очень слабо, если вообще влияет».

Курс рекомендую — как минимум поработаете с крутым оборудованием и познакомитесь с генетикой. А самому Хамеру, видимо, вполне хватило успеха популярной книги — ни в одной работе свой «ген бога» он развивать не стал.

Интеллектуальная связь

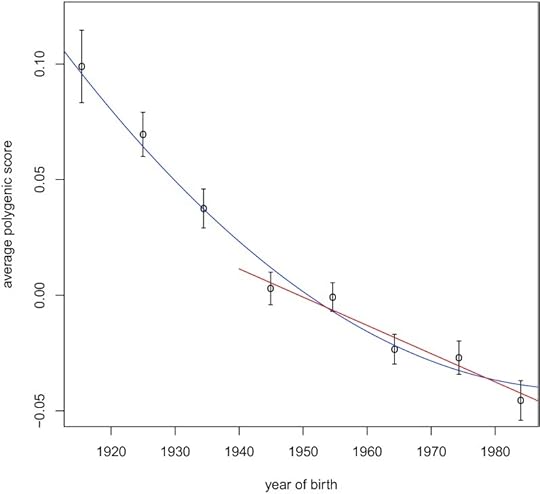

Ну хорошо, хамеровский «ген бога» не работает. Но это вовсе не значит, что вклада наследственности в религиозность нет. И тут мы делаем что? Правильно, близнецовые исследования. Это когда берут множество пар однояйцевых близнецов, по сути, клонов, и пары разнояйцевых близнецов. Причем некоторые пары росли в одной семье, а другие — нет.

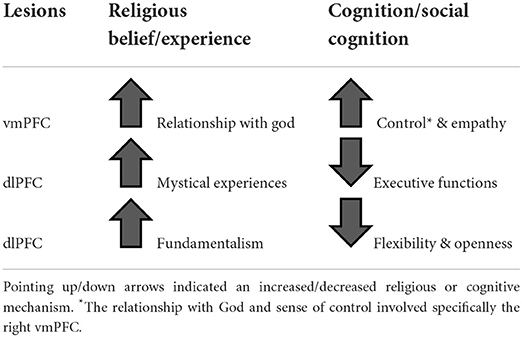

Таких исследований мало, и данные несколько противоречивы. Например, в одной работе нашли, что генетика объясняет примерно половину вариаций в различных шкалах, оценивающих интерес к религии. А вот более новое исследование на подростках, которые воспитывались в приемных семьях, показало, что на религиозную самоидентификацию больше всего влияет общая для всех культурная среда. Где родился, в таких богов и веришь.