Александр Панчин's Blog, page 7

May 22, 2024

Биопанк 2077: БАДы, витамины, диеты

Сегодня я расскажу про народный биохакинг, то есть про то, как люди разными подручными средствами продлевают и улучшают – вернее, пытаются продлить и улучшить – свою жизнь. Ещё мы разберём, почему биохакинг часто связан с магическим мышлением, лженаукой и разным шарлатанством.

Один из моих любимых музыкантов и комиков Тим Минчин дал такое определение альтернативной медицине:

«Альтернативная медицина либо доказано не работает, либо не доказано, что она работает. А знаете, как называется альтернативная медицина, которая доказано работает? Медицина».

Так вот, биохакинг очень часто обладает признаками альтернативной медицины – люди принимают разные биодобавки, которые на самом деле либо не имеют доказанной эффективности, либо могут нанести вред здоровью. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему в клинических исследованиях лекарств принимают участие так много добровольцев? Зачем в этих исследованиях нужны рандомизация, контрольная группа, которая получает плацебо, ослепление, предварительные испытания на животных? К чему такие сложности? Да к тому, чтобы скомпенсировать несовершенства человеческого познания – увы, и авторы экспериментов, и добровольцы склонны к ошибкам мышления, предвзятости и различным искажениям из разряда “Ну мне же помогло!”

Надо сказать, что человечество пришло к такому занудству в экспериментах ценой довольно больших жертв. На протяжении всей истории учёные и врачи очень часто принимали неверные решения о том, что эффективно, а что – нет. Например, было время, когда считалось, что британские и французские монархи могут лечить людей наложением рук. Например, когда в Европе бушевала золотуха, появилось магическое заклинание: “Король тебя коснётся, Господь тебя излечит”. Известно, что король Франции Людовик IX регулярно пытался вылечить детей наложением рук. Сохранилось множество гравюр с изображением монархов, якобы исцеляющих своих подданных. В XVII веке стал популярен симпатический порошок – разновидность “оружейной мази”. Этот вид лечения ран состоял в том, что средство наносилось на оружие, которым эти раны были нанесены. Для лечения воспалений использовали стальные и латунные палочки.

Вышеперечисленные “методы лечения” упоминал в своих статьях и лекциях американский врач XIX века Оливер Холмс. Тем самым Холмс показывал, почему нельзя исцелять тем, что основано лишь на личном опыте. Благодаря своему просветительскому труду врач помог проложить дорогу к современным подходам к разработке лекарств – доказательной медицине. Кстати, одна из лекций Холмса была посвящена гомеопатии, которую он называл “притворной наукой” (the pretended science). Врач говорил, что гомеопатия представляет собой “смесь из извращённой изобретательности, показной эрудиции, глупого неправдоподобия и искусной полуправды”. А в 1843 году Оливер Холмс опубликовал статью “Гомеопатия и родственные ей заблуждения”, в которой в пух и прах разнёс эту псевдонауку. Короче, критиковал её тогда, когда это ещё не было мейнстримом.

Увы, даже сейчас, в XXI веке, люди ведутся на альтернативную медицину. А виной тому – магическое мышление. Известный антрополог Джеймс Фрейзер называл его “побочным продуктом ассоциативного мышления” — то есть непредвиденным багом полезной фичи (ведь ассоциативное мышление – это основа нашей способности к творчеству и открытиям). А помните эликсиры бессмертия, которые принимали китайские императоры? Даосы-алхимики настаивали, что в них должны содержаться следующие ингредиенты: нефрит, киноварь и питьевое золото. Просто потому, что это долгоживущие материалы. Примешь их — и сам станешь долгоживущим. Логично же! По такой же причине фаллические рога носорога считаются афродизиаком – что порождает варварское браконьерство, истребляющее целые популяции бедных животных.

Но мы – не то, что мы едим. Варёное яйцо не сделает вас яйцом и не размягчит. Твёрдый рог не обеспечивает эрекцию. Золото не сделает вас вечным. Паук не превратит в спайдермена, а ГМО не отредактирует ваши гены. Однако современное магическое мышление не особенно изменилось с древних времён. Например, сейчас дико популярны стволовые клетки в косметике для омолаживания кожи – ведь многие потребители слышали, что стволовые клетки связаны с молодостью и регенерацией. Да, стволовые клетки вашего тела могут создавать новые, свеженькие клетки и восстанавливать ваши ткани. Но стволовые клетки растений в косметике не могут стать человеческими клетками и обновлять их! Связь между ними и омоложением кожи — чисто ассоциативная, магическая. Это просто ассоциация между словами “стволовые клетки” и “молодость”. И продавцов это устраивает. Они разумно не вдаются в подробности, оставляя место для тайны: пусть мозг потребителя сам найдёт нужные ассоциации.

По той же причине стали суперпопулярными и другие добавки. Например, коллаген, который отвечает за упругость кожи. Но если его втирать, он не станет коллагеном в вашей коже! Или витамины. Люди думают так: раз без витаминов жить нельзя, значит, надо потреблять их как можно больше. Но избыток витаминов ровным счётом ничего не даёт организму, кроме гипервитаминоза. Тем не менее, многие покупатели втирают витамины в пятки, волосы и локти. А потом съедают мисочку грецких орехов для улучшения работы мозга – просто потому, что эти орехи для неспециалистов выглядят как извилины.

Другие желающие быть красивыми и здоровыми идут дальше и употребляют только “органические” продукты. Эти ребята не знают, что самые опасные пищевые яды в нашей жизни – ботулин, рицин, стрихнин, тетрадотоксин – на 100% натуральные, органические и происходят из природы, а не из пробирки. И это я не говорю об исконных натуральных микробах, вызывающих туберкулёз, сифилис и чуму.

Вот так наши “магические” ассоциации нас обманывают.

Как и Оливер Холмс, я больше всего впечатлён царицей всех лженаук – гомеопатией, лечением “подобного подобным”. Знаете, какую дичь историю я недавно услышал? Жила-была девочка, которая красила волосы в яркие цвета. Родители хотели её от этого “вылечить”, и гомеопат сказал им, чтобы давали ей лекарство из осьминога – потому что осьминог тоже меняет свой цвет.

Магическое мышление – это интуитивные связи. А усиливается это действие иллюзией причинности, когда мы даём пациенту препарат, а он через день выздоравливает. Ведь, как известно, “после – не значит вследствие”. Возможно, пациент поправился сам по себе, а лекарство ничуть не лучше пустышки.

Иногда после исполнения танца дождя идёт дождь. Точно так же людям иногда становится лучше после приёма гомеопатии. Или поедания банана. И это даже не эффект плацебо, а обычная работа иммунной системы. Наше тело умеет само себя лечить, а мы легко верим в то, что выздоровели именно благодаря сахарным шарикам или шаманизму. Как тут не вспомнить известный эксперимент Берреса Скиннера с “суеверными” голубями! Кормушка выдавала голубям еду случайным образом. Но после птицы бесконечно повторяли то движение, после которого им выпал корм. Им казалось, что именно этот их случайный жест вызывал появление еды.

Увы, у подобных ошибок, когда решения о пользе принимаются не на основе тщательных клинических исследований, бывают печальные последствия. Так, 70% американцев каждый день принимают пищевые добавки, в том числе витамины и рыбий жир. В той же Америке 20% случаев гепатотоксичности (поражения печени) происходят из-за употребления всяких травок, экстрактов и эссенций. БАДы – причина 20 тыс. посещений врачей и 2 тыс. госпитализаций в год. Чаще всего американцы принимают добавки для снижения веса и повышения энергии, то есть от утомляемости.

Все БАДы разные. Но есть универсальные проблемы, которые касаются почти всех таких добавок. Так, в отличие от лекарств, БАДы можно продавать без всяких клинических исследований. То есть мы ничего не знаем об их побочках! И не знаем, какая от БАДов польза. Нельзя доказать громкие заявления и обещания продавцов – прямо как в случае с фуллеренами, которые начали продавать сразу после выхода статьи об их якобы пользе и обещали исцеление от всего на свете. Об этом я рассказывал в первой статье про биохакинг.

Но самое ужасное заключается в том, что заявленный состав БАДов никто не контролирует. В них часто находят вещества, которых там вообще не должно быть. А дозировка заявленных ингредиентов может колебаться в сотни раз. И если регулирование настоящих лекарств в тех же США – одно из самых строгих в мире, то для БАДов всё гораздо проще.

В 2007 году CDC (американский санэпидемнадзор) создал базу данных “загрязнённых продуктов питания” — Tainted Dietary Substances. Сейчас в этой базе около 2000 различных продуктов, где нашли ингредиенты, запрещённые к продаже из-за опасных побочных действий – вреда сердцу, канцерогенности и так далее. В этой базе я обнаружил разные препараты для похудения, в которые часто добавляют фенолфталеин. Этот ингредиент больше 100 лет использовали как слабительное, так что механизм вам понятен. Но потом учёные выяснили, что это канцероген – и его запретили. А вот продавцы БАДов фенолфталеин вовсю используют.

Ещё чаще в БАДы добавляют сибутрамин – его действие похоже на действие антидепрессантов и приводит к снижению аппетита. Но у этого ингредиента тоже нашли побочку – оно повышает риск инсульта и инфаркта. Его изгнали с рынка – и в аптеке вы сибутрамин не найдёте. А вот в “натуральных, природных, традиционных” БАДах он встречается очень и очень часто.

А что можно найти в БАДах, предназначенных для улучшения сексуальной жизни? Ингибиторы фосфодиэстеразы – тоже лекарство с сильными побочками, а ещё обычную виагру – силденафил. Разработчики вообще не парятся: продают “природную” добавку с виагрой. И не указываем её в составе – то есть вы пьёте неизвестно что в неизвестно каком количестве. Против виагры ничего не имею, но человек должен знать, что он её принимает.

В общем, в БАДах могут быть вредными отдельные компоненты. А ещё – их комбинации, ведь этот момент тоже никто не проверяет. Два безобидных компонента могут отменить эффект друг друга, а могут усилить. А ещё – вишенка на торте – могут соединиться и ударить по почкам или печени. Обычно такие проблемы исключают в клинических исследованиях — но ими в случае с БАДами и не пахнет. Проблема усугубляется тем, что в БАДах часто используют натуральные продукты растительного происхождения. А вот в них может быть очень большая естественная вариативность состава, которая зависит от погоды, урожая, климата, обработки и так далее. Поэтому в одной коробке может оказаться одна концентрация вещества, а в другой – в несколько раз больше. И легко можно получить передозировку.

Теперь поговорим о витаминах. Да, дефицит витамина C ухудшает заживление ран, витамина А – иммунитет и ночное зрение, витамина D – размягчает кости, витаминов B – вызывает анемию, витамина K – кровотечения и остеопороз… Но проблема в том, что беспокойство о недостатке витаминов превращается в истерику. И небрежность журналистов тут играет большую роль. Например, выходит статья, где автор пишет: в США 31% населения – в группе риска по дефициту хотя бы одного витамина. Красивый заголовок – каждый третий под ударом, давайте все лопать мультивитамины!

Но ключевое слово в заголовке – “риск”. Если мы посмотрим на конкретную информацию по тем же США, мы увидим, что этот риск почти всегда остаётся риском. Например, в Армии США очень пристально следят за здоровьем военнослужащих. Так, исследователи изучили данные по 1,3 млн военнослужащих – лишь 0,1% из них поставили диагноз “авитаминоз”. Одному из тысячи! И в подавляющем большинстве случаев речь идёт о дефиците витамина D.

Биохакеры особенно любят витамины. Например, предприниматель Брайан Джонсон, потративший на биохакинг миллион долларов, употребляет витамины E, C, D3, K1, K2 и комплекс B. Известный геронтолог Дэвид Синклер пьёт D3 и K2. Но, к сожалению, у нас много противоречивых научных данных по приёму витаминов. Например, когда-то учёные думали, что витамин Е невероятно полезен для предотвращения рака и продления жизни, так как это антиоксидант. На животных провели кучу исследований – и выяснилось, что этот витамин либо не продлевал жизнь, либо даже сокращал её. Когда то же исследование провели на людях, результаты оказались теми же самыми. Вывод тут простой: если у вас нет дефицита витамина Е, не надо его принимать.

В 2022 году Рабочая группа США по профилактическим услугам опубликовала обзор восьмидесяти четырех исследований витаминных и минеральных добавок и обнаружила, что они практически не приносят пользы в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, рака или смертности. Был только небольшой эффект от использования поливитаминов для профилактики рака, и было выявлено увеличение риска рака лёгких от употребления бета-каротина у тех, кто уже был в группе высокого риска по этому заболеванию.

Кроме того, все люди очень разные. У кого-то в теле много определённого витамина, у кого-то мало. И если витаминов много и так, то смертность может повыситься из-за гипервитаминоза. А уровень витамина в теле измерить сложновато, так как они накапливаются не только в крови. Поэтому витамины нужны, но только конкретные и конкретным людям. А многие мужчины и женщины, в том числе некоторые биохакеры, склонны есть все витамины подряд, на всякий случай.

Так что не стоит подсматривать за знаменитыми людьми или знакомыми и принимать то же, что и они. У вас могут быть совершенно другие нужды! И вообще, сбалансированной диеты должно быть достаточно, чтобы получить нужные вам витамины.

Кстати, про диету. Биохакеры любят диеты – причём в том числе экстремальные. Например, Курцвейл топит за низкоуглеводную диету. А Брайан Джонсон – сторонник идеи ограничения калорий и строгий веган. Однажды он признался, что всегда испытывает голод. Но эпидемиологические данные достаточно чётко показывают, сколько калорий в день для человека оптимальны: 2200 ккал для женщин и 2700 ккал для мужчин. Это средние значения – для каждого человека они могут быть чуть больше или чуть меньше в зависимости от физической активности. Суть в том, что люди, которые едят примерно такое количество калорий, живут дольше всего. При этом, согласно исследованиям, значительное ограничение калорий, как ни странно, ассоциировано с более короткой продолжительностью жизни. Да, многим животным в экспериментах голодание продлевало жизнь – собакам, крысам, мышам. Но мы не собаки и не мыши. У людей и так чрезвычайно удлинённый срок жизни – поэтому многие встроенные механизмы, которые включаются голоданием у животных, у нас уже активированы. Вывод прост: для людей и недоедание, и переедание нежелательно, надо есть умеренно.

А что наука говорит про низкоуглеводные и кетодиеты? Они очень популярны и позволяют многим людям похудеть, а также привлекают внимание к реальной проблеме – избытку сахара и простых углеводов в современных магазинах. Но многие биохакеры считают, что отказ от углеводов – это ещё и секрет здоровья. Так ли это? Нет, отказываться от углеводов – плохая идея. В 2018 году учёные исследовали данные о 15 тыс. мужчинах и женщинах, которые не переедали и не недоедали. Специалисты выяснили, что дольше всего жили люди, которые потребляли примерно 50–55% калорий из углеводов, а остальное добирали из жиров и белков. Это не значит, что нужно набрасываться на бургеры и чипсы! Просто отказываться от углеводов – так себе идея.

Другая группа учёных провела исследование на группе из 430 тыс. человек – и выяснила, что смертность выше среди тех, кто получает меньше 40% калорий из углеводов, и среди тех, кто получает из них 70% и больше калорий. Во всём нужна мера. Похожие данные получила третья группа учёных. Они наблюдали за 24 тыс. мужчин и женщин и пришли к выводу, что низкоуглеводная диета связана с повышенной смертностью – в том числе от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Все ссылки будут в конце статьи.

А что там с вегетарианством? Многие исследования говорят, что высокое потребление растительной пищи и низкое — обработанных мясных продуктов вроде колбасы, сосисок и бекона снижает смертность. Но другие исследования говорят о том, что дольше живут те люди, которые регулярно едят рыбу. Так что если вы пробуете в биохакинг и хотите жить дольше – не забывайте включать в рацион окуня, лосося и других ребят. А вот веганская диета с отказом от рыбы, выходит, не оптимальна.

Среди диет, стабильно показывающих положительный эффект на здоровье в различных метаанализах, – средиземноморская. Расскажу немного о ней: при этом типе питания нужно потреблять много овощей, фруктов, бобовых, орехов, оливкового масла и злаков. А вот потребление продуктов глубокой переработки и сладостей нужно свести к минимуму. Последователи средиземноморской диеты стараются есть меньше мяса, особенно красного, а вот рыбу и птицу употребляют в средних количествах. Обычно в диету включают небольшое количество вина.

Ок, а что насчёт жиров? Позвольте я расскажу историю одного биохакера по имени Сет Робертс. Он очень активно анализировал данные о своём теле, изучал биомаркеры и при этом был сторонником палеодиеты. Робертс почему-то считал, что нужно есть пищу, которую ели наши предки в каменном веке (правда, почему-то в пещере он не жил и вполне себе пользовался интернетом). Но вдобавок он решил, что ему – и другим людям – для работы мозга очень полезно есть сливочное масло. Биохакер утверждал, что съедает по половине пачки масла в день – то есть примерно 60 грамм. И в 60 лет Робертс умер от закупорки коронарных артерий. Конец. Нет, конечно, эта история не доказывает вред масла и вообще на выборке из одного человека никаких выводов не сделать. Но ниже я покажу, как тщательное наблюдение за собой привело Робертса к выводам, противоположным тем, что даёт современная наука.

Сливочное масло больше чем наполовину состоит из насыщенных жиров. Их влияние на когнитивные способности изучалось и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. В итоге выяснилось, что в краткосрочной перспективе избыток насыщенных жиров скорее ухудшает когнитивные способности тучных людей и не влияет на худых. А крупные метаанализы на больших выборках показали, что высокое потребление таких жиров связано с некоторым понижением когнитивных функций в долгосрочной перспективе. Увы, Робертс этого не знал.

Были и другие тематические исследования. Так, учёные выяснили, что снижение потребления насыщенных жиров приводит к снижению частоты сердечных заболеваний. А в 2023 году ВОЗ опубликовала огромный обзор накопившихся данных по этой теме на выборке в 1,5 млн человек. Согласно ВОЗ, если заменить насыщенные жиры на углеводы, мононенасыщенные жиры или полиненасыщенные жиры, смертность снижается. Согласно современным данным, людям ежедневно нужно получать не больше 10% калорий из насыщенных жиров. У всего этого есть поучительная история: выводы делать надо не экспериментируя на себе, как Сет Роджерс, а изучая качественные научные публикации.

Подводя итог, хочется отметить, что многие биохакеры принимают далёкие от оптимальных решения относительно диет, принимают ненужные БАДы и витамины – и этим нередко сокращают свою продолжительность жизни. А как на самом деле стоит продлевать жизнь? Увы, однозначных ответов нет. Очевидно, что одними диетами и здоровым образом жизни старение не победить – и нужны более радикальные меры. Например, на животных есть перспективные исследования с использованием генных терапий, которые имеет смысл тестировать на людях. Надо сказать, что некоторые биохакеры таки тестируют и эти технологии на себе. Например, предпринимательница Лиз Перриш ввела себе генную терапию с генами теломеразы и фоллистатина. Первая достраивает кончики хромосом, которые укорачиваются по мере деления клеток, а вторая способствует сохранению мышечной массы. Увы, опять-таки на выборке из одного человека понять, работает это или нет, невозможно. В Гондурсе есть особая экономическая зона Проспера, когда можно легально (хоть и дорого) получить целый ряд генных терапий, предположительно направленных против старения. И некоторые биохакеры воспользовались этими услугами, опять-таки, без каких-либо гарантий и систематического исследования.

Мне кажется, что всё это отвлекает нас от поисках реально действующих лекарств от старости, которые должны изучаться с использованием научной методологии, а не вот так. И в этом я вижу главный вред биохакинга с их мудрёными диетами и БАДами. Он создаёт иллюзию решения тогда, когда решения еще нет. И этим отвлекает нас от поиска чего-то реального действенного.

Источники

May 15, 2024

Что такое жизнь?

Что было раньше – курица или яйцо? Ответ на этот парадокс, над которым ломали голову ещё античные мыслители, для биолога однозначен: сначала было яйцо. Во-первых, яйца возникли задолго до появления птиц – ещё рыбы в океане откладывали икру. “Но икра – это же яйца без скорлупы!” – воскликнут скептики. Что ж, яйца со скорлупой откладывали рептилии – тоже задолго до появления куриц. Если вы спросите, что было раньше – курица или куриное яйцо, отвечу то же самое: яйцо. Всё потому, что биологическая эволюция происходит за счёт постепенных изменений, вызванных мутациями в ДНК. Какую мутацию, определяющую “куриность”, не возьми, сначала она должна была возникнуть на самых ранних этапах эмбрионального развития, то есть в яйце, а уже потом она могла повлиять на развитие курицы.

Дискуссия о курицах и яйцах очень схожа со спорами о том, что такое жизнь и где протекает грань между жизнью и нежизнью. Философы часто пристают к биологам с этим вопросом, мол, дайте точное определение жизни! “Непонятнно, что вы изучаете. У вас наука о жизни, а определения у жизни какое? Вот вирусы живые или мёртвые?” А биологи часто отвечают: “Идите нафиг. Нам понятно, что мы делаем: мы занимаемся изучением репликаторов – химических систем, которые себя копируют. А что называть жизнью, для нас не очень важно”.

Почему определение жизни часто спотыкается именно на вирусах? Потому что вирус в плане классификации находится на самой грани того, что мы называем живым. Вот смотрите: бактериальная клетка – явно живая. А кусок белка или молекула ДНК – явно нет (молекула ДНК сама по себе – просто большой кусок биополимера). Вирус же находится в “серой зоне”. У него есть как признаки живых, так и неживых организмов, например, он вполне успешно размножается.

Тогда давайте разбираться, что такое жизнь вообще. Возможно, вы сейчас удивитесь, но у нас до сих пор нет общепринятого определения жизни. Но многие учёные серьёзно задавались этим вопросом — причём как биологи, так и небиологи. Собственно, одну из самых известных книжек на эту тему написал австрийский физик-теоретик Эрвин Шрёдингер.

Она так и называется: “Что такое жизнь?” Учёный издал её в далёком 1944 году – для своего времени она была очень прогрессивной. В книге Шрёдингер размышлял о том, что жизнь с точки зрения термодинамики устроена крайне интересно. Согласно второму началу термодинамики, энтропия (мера неупорядоченности) любой изолированной системы должна неизбежно расти – и она никогда не убывает. Но мы также знаем, что жизнь постоянно усложняется: и в ходе эволюции, и даже по ходу роста отдельного организма.

Так вот, тут нет никакого противоречия – ведь жизнь берёт ресурсы извне. И отдельное существо, и сама биосфера – это не замкнутые системы. Поэтому они и усложняются – за счёт увеличения энтропии где-то ещё. Значит, напрашивается такое вот интересное определение: жизнь — это то, что использует энергию и материю из окружающей среды, чтобы поддерживать себя.

Но есть нюанс: жизнь – это не единственная вещь, которая может поддерживать себя и при этом усложняться. Например, в химии существуют так называемые автокаталитические реакции – химические процессы, которые могут сами себя ускорять. В университетах студентам часто показывают реакцию Белоусова-Жаботинского как наглядный пример. А ещё есть кристаллы. Они растут и организуются в очень упорядоченные системы – но кристаллы мы не называем живыми организмами.

Ещё раз: по Шрёдингеру, жизнь – это открытая система, которая использует градиенты (то есть перепады в количестве энергии или вещества) в окружающей её среде для того, чтобы создавать неидеальные копии себя. И это определение жизни через термодинамику практически совпадает с одним из самых популярных определений из биологии. Согласно биологам, жизнь – это поддерживающая сама себя химическая система, способная к дарвиновской эволюции. Например, это определение используют специалисты NASA. Скажем, нашли учёные на другой планете нечто. Как понять, жизнь это или нет? Если это нечто может эволюционировать по Дарвину, значит, мы встретили живой организм.

Кстати, определение NASA было основано на идеях американского астронома и астрофизика Карла Сагана. Он предположил, что способность к дарвиновской эволюции — это и есть главная характеристика жизни.

Правда, у “биологического” определения жизни есть свои нюансы. Перечислю некоторые из них:

Предположим, мы встретили единственного оставшегося в живых представителя инопланетной расы, которая размножалась половым путём. Этот одинокий инопланетянин утратил способность размножаться и в эволюции больше не участвует — и что теперь, больше не считать его жизнью? Поэтому нужна оговорка – “...или порождённая такой системой копия”. “В моменте” этот организм должен быть устроен так, чтобы потенциально быть способным к эволюции;

Во-вторых, мы можем создать зонд Фон Неймана – робота, который умеет копировать себя и подвергать себя дарвиновской эволюции. Или компьютерную программу. Или даже мем, как у Ричарда Докинза – стойкую идею, которая себя воспроизводит. В общем, как минимум робот – это уже химическая система. Будем ли мы называть роботов живыми, если они научатся эволюционировать? Я – биолог, мне не жалко признать роботов живыми организмами. Но, думаю, изучать роботов будут не биологи.

Есть ещё один подход к определению жизни – описательный. Он, может, не самый универсальный, но зато точный. Это набор пунктов, которым должна соответствовать жизнь. Вот они:

Гомеостаз, то есть действия для поддержания стабильного внутреннего состояния. Мало энергии – ищем еду и воду, холодно – перемещаемся в сторону тепла;

Наличие чёткой внутренней организации. Можно даже сузить до “клеточной организации”: всё, что мы однозначно называем жизнью – клеточное. Это критерий очень произвольный, избирательный, но зато надёжный;

Метаболизм – это способность превращать одни химические молекулы в другие внутри себя. Любая жизнь добывает энергию из одних химических реакций, а потом тратит её на другие химические реакции;

Рост – живые существа, как правило, способны увеличиваться в размерах;

Адаптация – это значит, что живые организмы со временем становятся более приспособленными к той среде, в которой живут;

Реакция на стимулы. Даже одноклеточные организмы умеют реагировать на возбудители – они двигаются прочь от света, плывут в сторону химического сигнала, чтобы найти источник еды. Хищные одноклеточные могут чувствовать прикосновение к другим клеткам, чтобы съесть их – а их жертвы могут попытаться убежать;

И наконец, способность к воспроизводству – как половым, так и бесполым путём.

А что там с вирусами? Рассуждать можно так: биология – наука о жизни. Вирусы изучают именно биологи. Тогда и вирус – биологический объект. Он живой. Всё, можно заканчивать? Не совсем. Ведь биологи иногда изучают и компоненты жизни, которые сами по себе жизнью не являются – разные биохимические процессы или ткани, например.

Сейчас я перечислю аргументы, которые говорят о том, что вирусы – живые существа, а затем – контраргументы к ним.

ЗА. Интуитивно мы относимся к вирусам как к живому существу и не видим особой разницы между ними и бактериями. Мы можем сказать: “Мыло убивает вирусы”, “Спирт убивает вирусы”, “Вирус умер и уже никого не заразит”. Но разговоры о вирусах как о чём-то живом – это скорее интуиция, а не научное доказательство. С другой стороны, если мы говорим о том, что что-то может умереть – значит, это живой организм. ПРОТИВ. Вирусы считают неживыми по другой причине – они не могут воспроизводиться без клеточного хозяина. В этом плане вирусы не являются автономными существами. На основании этого делаем вывод, что они не могут быть живыми – ведь вирусы не могут воспроизводиться сами.

ЗА. Но те же ленточные черви тоже не могут жить без своих хозяев. Это паразиты, которых мы, тем не менее, относим к живым организмам. Можно считать, что хозяин – это просто одно из условий окружающей среды. Оно так же необходимо для паразита, как человеку необходимы растительные или животные источники пищи, то есть другие живые организмы. Если из жизни на планете останутся только люди, они быстро вымрут. Но мы не говорим о человеке, который зависит от коров и бананов, что он неживой! Кроме того, вирусы прекрасно себя воспроизводят, хоть и не без помощи наших клеток. А ещё они способны к эволюции: ошибки-мутации происходят в момент копирования, когда вирусы паразитируют на клетке. На что способна эволюция вирусов, мы знаем на примере ковида, гриппа, гепатита C и ВИЧ. ПРОТИВ. Зато вирус инертный! Пока он не заразил клетку, он ничего не делает. В нём вообще ничего не происходит.

ЗА. Давайте посмотрим на “живых” бактерий. У них тоже есть инертный режим – состояние споры, которое возникает из-за неблагоприятных условий. В нём бактерия перестаёт расти и размножаться – она только ждёт более благоприятных условий окружающей среды. Так, может, для вируса любая ситуация вне клетки хозяина – неблагоприятная? Вот он и впадает в спячку. А в остальное время живёт нормальной жизнью. Кстати, по поводу спор бактерий учёные даже шутили: вот спора, она биохимически инертна, в ней ничего не происходит. Если она умерла, то получается, что она может воскреснуть? Или она находится в третьем состоянии суперпозиции – и перед нами “бактерия Шрёдингера”? ПРОТИВ. Если считать жизнью всё, что в определённой среде себя воспроизводит, мы можем зайти в тупик. Так, существует бактериальная плазмида – кусочек ДНК, который может передаваться от одной бактерии другой. Но, в отличие от вируса, у неё нет оболочки-капсида – то есть защитного батискафа для внедрения в клетку. За неё всё делает мать-бактерия. Но в определённых условиях плазмида может воспроизводиться. Получается, плазмида тоже живая? А, может, живой будем считать и молекулу ДНК, которая в нужных условиях тоже может размножаться?

А теперь давайте посмотрим, есть ли место для вирусов среди того, что мы однозначно считаем живым. Как вы помните из уроков биологии, всё живое делится на три главные группы – и это не царства животных, грибов и растений. И растения, и грибы, и животные входят в одну и ту же группу — эукариотов. Все они – клеточные формы жизни, у всех в клетках есть ядро, а в ядре – хромосомы. Вторая группа – это прокариоты, одноклеточные ребята без ядра. Прокариоты, в свою очередь, делятся на две группы – бактерий и архей. Интересный факт: считается, что археи ближе к людям, чем бактерии. Так, ключевые ферменты архей, которые копируют РНК и создают белки, больше похожие на наши ферменты, чем у бактерий. Есть даже теория, согласно которой ядерная ДНК наших клеток давным-давно произошла от предков архей. А митохондрии внутри этих же клеток произошли от древних бактерий. Другими словами, мы – архея, которая сожрала бактерию и сделала её своим симбионтом.

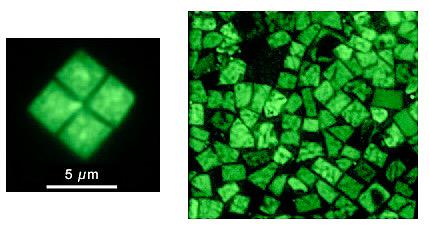

Из всего этого можно сделать вывод, что жизнь бывает очень разной. Например, есть такая архея – галоквадратум. И “квадратум” она называется не просто так: под микроскопом она выглядит как значок Windows. И вот такие плоские квадраты, похожие на логотип Windows, плавают во всех морях. А некоторые археи умеют жить в очень неблагоприятных условиях – в супергорячих источниках, в солёных озёрах, в серной кислоте и при экстремально низких температурах. Ещё есть археи, которые могут питаться водородом – никакие другие живые существа так не делают. А ещё удивительный факт: среди архей не выявлено ни одного патогена – они очень дружелюбны и не заражают нас и других животных никакими болячками.

Так вот, найдётся ли в перечисленных мной группах живой природы местечко для вирусов? Может, надо считать их четвёртым доменом биологии? Вирусы не очень похожи на людей, архей, растения и другие клеточные формы жизни, у которых есть липидная мембрана с разными интересными штуками внутри. Вирус – это плотная белковая оболочка. Внутри этой оболочки лежит ДНК или РНК – то есть генетический материал. При этом у некоторых вирусов – ВИЧ, например, на оболочке располагается дополнительная липидная мембрана. Внутри вируса ничего не происходит – ни синтеза белков, ни копирования генов. По сути, капсид – это лишь капсула, средство доставки ДНК или РНК в клетку хозяина. Получается, вирус может выполнять функции жизни только “чужими руками”.

Получается, вирус – это не организм с нарастающей сложностью? С одной стороны, да, с другой – не всё так однозначно. Так, недавно учёные обнаружили, что существуют очень сложно устроенные гигантские вирусы. Самый крупный из них – пандоравирус. И по размерам он больше, чем некоторые самые маленькие клетки. Вся его внутренность – это ДНК длиной в 2,5 млн букв-нуклеотидов. А, главное, у пандоравируса может быть несколько тысяч генов (для сравнения – у вируса гриппа всего 7 генов, у ВИЧ — 9 генов, у человека — 20 000 генов). То есть мы имеем дело с вирусом, у которого всего в 10 раз меньше генов, чем у человека. Он такой большой и сложный, что поначалу его даже приняли за бактерию.

Тем не менее, пандовирус – это вирус, потому что он не умеет сам синтезировать свои белки. У него нет рибосом, которые синтезируют белки. Кроме того, он не умеет сам производить энергию для жизни — синтезировать АТФ, главную энергетическую “разменную монету” жизни. Пандовирус проникает внутрь одноклеточной амёбы, сливается с ней и интегрирует свою ДНК внутрь её ДНК. А дальше уже “операционная система” амёбы решает проблемы вместо пандоравируса – амёба копирует его ДНК, собирает новые вирусные частицы, тратит свою энергию. Через несколько часов вирус пожирает клетку, выходит наружу вместе со своими новыми копиями и заражает следующих амёб. Хорошие новости: пандовирус не опасен для нас с вами.

Интересно, что некоторые учёные предлагали таки создать для гигантских вирусов четвёртый домен биологии. В первую очередь потому, что у того же пандовируса 90% генов оказались уникальными – они не встречаются у других существ. Правда, потом на этого “инопланетянина” посмотрели другие исследователи – и пришли к выводу, что всё-таки большинство генов гигантских вирусов известны — это гены каких-то организмов-эукариот. Вирусы “воровали” эти гены у клеточных организмов и постепенно росли в размерах благодаря награбленному (ещё небольшую часть “стянули” у бактерий). И лишь маленькая часть генов пандоравируса действительно уникальна. Так что гипотезу первых учёных другие специалисты поставили под сомнение.

В связи с этой ворованной ДНК возникает вопрос – что было сначала: вирусы или клеточные формы? Скорее всего, вирусы произошли от клеточной жизни – то есть простое, как это ни парадоксально, произошло от сложного. А самые сложные вирусы, похоже, “наворовали” свой генетический материал из клеток эукариот.

А теперь расскажу про ещё одних интересных представителей гигантских вирусов. Встречайте – мимивирусы! Это очень красивые ребята, которые паразитируют на амёбах. В отличие от своих собратьев, эти вирусы умеют в метаболизм и для этого у них есть специальные гены. Получается, что у мимивируса чуть больше характерных свойств жизни, чем у обычных вирусов – хотя это всё равно лишь намёк на настоящую автономность. Так, у наших героев нет даже рибосом.

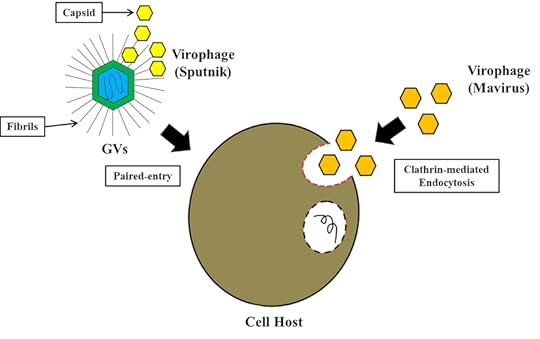

Кстати, у некоторых гигантских вирусов бывают… вирусы. Их называют вирофагами. Первый открытый вирофаг учёные назвали “Спутник” – потому что он приходит в организм хозяина вслед за огромным вирусом. Важный момент: вирофаг не залезает внутрь вируса, а находится с ним рядом. Представьте: амёбу поразил вирус. Вирус заражает клетку и создаёт огромную фабрику по копированию самого себя. Вирофаг, состоящий всего лишь из четырёх генов, начинает на этой фабрике паразитировать и снижает её эффективность. Вирофаг полезен для хозяина – без него вирус, скорее всего, убил бы амёбу.

Итак, пора подводить итоги и вынести вердикт природе вирусов. Живые они или нет? Мне кажется, скорее живые – я вообще за широкое трактование “жизни”. К тому же живое всё же интереснее изучать, чем неживое. Но многие биологи считают, что никакой пользы от точного определения жизни и разграничения живого от неживого для науки нет. Например, такой позиции придерживается нобелевский лауреат, цитогенетик Джек Шостак. Он пишет:

“В вопросах происхождения жизни важно понять, как произошёл переход от химии к биологии. Но я пока что не видел, чтобы чьи-то попытки определить, “что такое жизнь”, как-то помогли достичь этого понимания”.

Этой же позиции придерживается авторитетный биолог Евгений Кунин, один из самых цитируемых учёных в мире. Он говорит следующее:

“По-видимому, вопрос “живые вирусы или нет” по сути бессмысленный – потому что положительный или отрицательный ответ на этот вопрос будет зависеть от нашего определения жизни. А любое такое определение будет произвольным.

Хуже того, ни тот, ни другой ответ не ведут к какому-либо практическому продвижению науки. Вместе с тем, в среде биологов статус вирусов определяется вполне ясно: в парадигме самовоспроизводящихся систем — репликаторов”.

Идея рассматривать вирусы в контексте репликаторов и впрямь крайне удобна. Любые репликаторы, даже если они заражают и убивают клетки — часть биологического мира. Более того, паразиты — это его центральная часть! Так, ни одна реплицирующаяся система в истории не возникала без появления паразитов. При этом паразиты привели к эволюции сложных клеточных форм жизни – они создавали жизни сложности, к которым она адаптировалась и в итоге, простите за тавтологию, усложнялась. Именно вирусы постоянно подогревали “гонку вооружений” эволюции, ускоряли её. Постоянная конкуренция клетки и вируса, который её заражает – мощный двигатель биологической эволюции.

Именно это интересно и важно — а не то, объявят учёные вирусы живыми или нет. Ну а жизнь - это жизнь. Не мешайте ее изучать. Не нужно нам никакое определение.

Список литературы: https://docs.google.com/document/d/1Q8Sqny55tEHYLYC_TMAcLH0CrDYwrepicAoo4TKIiz0/edit

May 8, 2024

Омоложение кровью

Расслабьтесь. Никто такое не предлагает. Но учёные действительно иногда сшивают старых животных с молодыми и объединяют их кровеносные системы, чтобы исследовать проблему старения и полезные вещества в крови.

Есть один орган, который особенно важно омолодить. Это наш мозг – он у нас один, его нельзя заменить, а ещё в мозге сконцентрирована наша с вами личность. Поэтому учёные активно думают, как бы замедлить его старение. Хорошие новости: старение мозга зависит от старения тела – значит, борясь со вторым, мы “омоложаем” мозг. Так, умеренные физические нагрузки примерно на 30% снижают риск деменции. Когда мы занимаемся спортом, у нас в кровь выделяется сигнальная молекула BDNF. Эта молекула влияет на выживание нейронов и способствует улучшению памяти в опытах на животных.

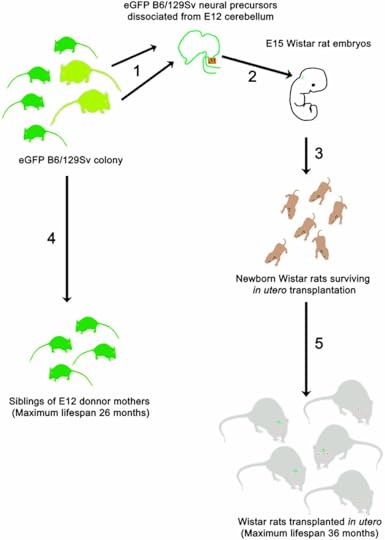

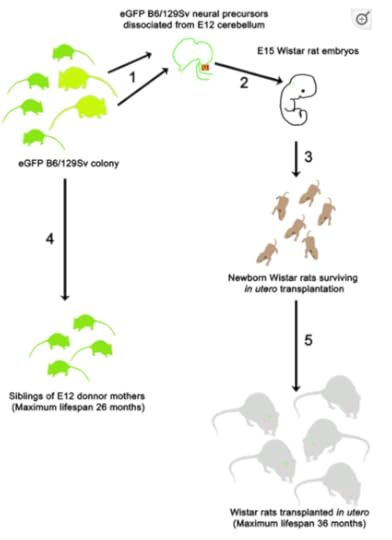

Есть еще одно доказательство тезису, что в здоровом теле здоровый мозг. В 2013 году учёные провели исследование на мышах, чья продолжительность жизни составляла порядка 26 месяцев. У грызунов взяли предшественников нервных клеток – и поместили их в развивающиеся эмбрионы крыс (сами крысы могли прожить 3 года). Предшественники нейронов были снабжены геном зелёного флуоресцентного белка – их можно было легко отличить в организме крысы. И вот крысы прожили три года – и оказалось, что в их мозге по-прежнему функционируют нейроны от гораздо менее долгоживущих мышек.

Омолодится ли старый мозг, если его поместить в молодое тело? Теоретически – может быть, но такая пересадка мозга пока невозможна. Зато мы можем, например, переливать молодую кровь старикам. Эта идея очень популярна – она отражена даже в модном сериале “Кремниевая долина”, хоть и спорна. Многие люди уже сейчас готовы перелить себе плазму юных родственников. Так, биохакер Брайан Джонсон рассказал, что перелил себе плазму сына, а своему отцу – свою плазму.

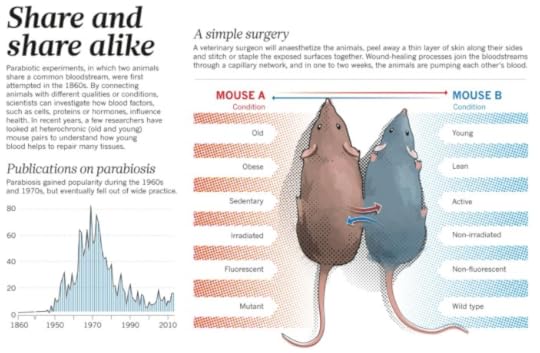

Учёные давно придумали парабиоз – это когда мы берём двух животных и объединяем их кровеносные системы. Можно сшить двух старых особей, двух молодых, старую и молодую – как душе угодно. Учёные с помощью парабиоза пытаются понять, что полезного – ну и вредного тоже – может дать кровь молодых организмов старым.

Когда я был маленьким, моим любимым сериалом был “Лексс”. В этом сериале гигантский жук летает по космосу и взрывает планеты. В одной серии фигурировал умирающий биовизирь Брайзон, который нуждался в молодом теле. Тогда Брайзон подключился к телу девушки Ксев – и заставил её печень перерабатывать его продукты жизнедеятельности (“Да. Я сейчас сдохну, если ты не поделишься своей печёнкой”). Возможно, эти криповые сцены были вдохновлены экспериментами учёных, которые соединяют кровеносные системы старых и молодых грызунов. Кстати, ещё Брайзон пытался использовать чужой пенис. Жаль, конечно, что обычно в кино борьбу со старением показывают как попытки пожилых извращенцев подключиться к молодым организмам.

Учёные, сшивающие крыс, часто получали совершенно впечатляющие результаты. Так, одна команда исследователей выяснила: продолжительность жизни грызунов, подключенных к молодым сородичам, выросла с 740 до 835 дней. Правда, только у самок. А ещё надо иметь в виду, что операция по сшиванию довольно травматична – само хирургическое вмешательство могло сократить продолжительность жизни крыс. Поэтому учёные сравнили, сколько живут старые красы, сшитые с молодыми, по сравнению со старыми крысами, сшитыми со своими ровесниками. Оказалось, что продолжительность жизни у грызунов, сшитых с молодыми сородичами, вырастает на 100-150 дней, причём как у самок, так и у самцов. А вот когда старую особь сшивают со старой, ей могут передаваться разные инфекции, метастазы, воспаления и так далее.

Учёные решили сделать эксперимент чуть чище. Они сшивали два организма, ждали некоторое время, а потом их разъединяли. Результаты таких опытов неоднозначны. Согласно одному такому исследованию, при сшивании двух старых грызунов их продолжительность жизни сокращается, а при сшивании старой и молодой особи продолжительность жизни старой не увеличивается. Однако другое исследование показывает, что при сшивании старой и молодой особей продолжительность жизни старой всё же увеличивается. Я пообщался с автором этой работы – по его словам, результаты похожих исследований разнятся, потому что учёные брали разные линии мышей. А ещё потому, что, возможно, операции по сшиванию кровеносных систем были разного качества.

На самом деле в обычной жизни никто никого сшивать не собирается – к пенсионерам не будут приделывать младенцев. Идея всех описанных опытов заключается в том, чтобы понять – есть ли конкретная молекула или клетка в крови, которая влияет на старение.

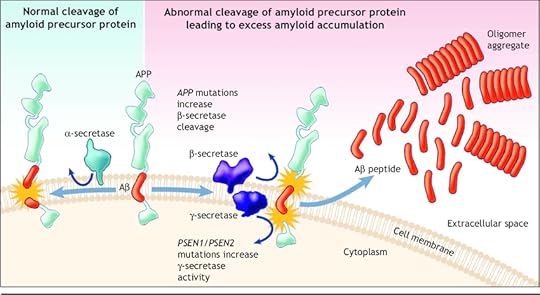

Я не просто так упомянул мозг в начале статьи. В большей части работ по парабиозу с помощью молодой крови учёные пытаются омолодить нервную систему. В 2014 году вышло исследование, авторы которого сшивали старых 15-месячных мышек с 3-месячными. Сшитые грызуны жили вместе 5 недель, а потом их разъединяли. Выяснилось, что в результате эксперимента у старых грызунов улучшились некоторые когнитивные способности, а ещё у них наблюдалось больше нейрогенеза в мозге. Авторы исследования обратили внимание на молекулу GDF11 – c её помощью и получалось ускорить нейрогенез. Учёные отдельно вводили в организм старых грызунов эту молекулу – и в мозге мышей увеличивалось количество нейронов (вообще нейрогенез – это один из механизмов пластичности мозга). Видимо, GDF11 улучшает кровоснабжение мозга – и в нём появляются новые нейроны, образуются синапсы и так далее.

Другая команда учёных решила выяснить, какие клетки могут омоложать стареющий организм. Когда мы стареем, у нас могут не только отмирать нейроны, но и нарушаться связи между ними. С возрастом повреждаются аксоны – отростки, по которым нейроны передают сигналы друг другу. Чтобы аксоны хорошо работали, они должны быть изолированы друг от друга. Для этого нужны специальные клетки – они служат “обмоткой” для аксонов. Так, существуют шванновские клетки – вспомогательные клетки нервной ткани, которые формируются вдоль аксонов периферических нервных волокон, а также олигодендроциты в самом мозге. Эти клетки создают плотную миелиновую оболочку нейронов. К сожалению, с возрастом эта миелиновая оболочка может повреждаться – и в итоге ухудшаются когнитивные функции, иногда возникают нейродегенеративные заболевания.

В общем, учёные выяснили, что при сшивании старых грызунов с молодыми у первых улучшаются качества миелиновой оболочки, становятся более активными клетки, которые её производят. По словам исследователей, всё дело в макрофагах – клетках, способных поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы – бактерии, остатки разрушенных клеток и так далее. Макрофаги, как выяснилось, могут “поедать” в том числе плохие обломки миелиновой оболочки. На месте “съеденных” обломков вырастает новая, более качественная оболочка. Есть и другие работы, доказывающие, что макрофаги молодых особей работают лучше. Например, доказано, что молодые макрофаги лучше заживляют раны.

Одни учёные считают, что для омоложения организма нужны именно молодые клетки. Другие же уверяют, что для омоложения достаточно плазмы молодой крови. Плазма – это жидкость, в которой нет клеток, но есть растворённые вещества. Действительно, согласно некоторым исследованиям, благодаря молодой плазме у старых особей улучшаются когнитивные функции, образуются новые нейронные связи и так далее.

Ещё одна группа авторов предположила, что важен не возраст доноров плазмы, а их физическое состояние. Учёные провели эксперимент: одним мышам вливали плазму сородичей, которые вели “активный образ жизни”, другим – которые мало двигались. Выяснилось, что переливание плазмы “спортивных” мышей улучшало нейрогенез и когнитивные функции реципиентов, а плазма “пассивных” грызунов по свойствам ничем не отличалась от физраствора. Позже исследователи выяснили, что в плазме активных мышей было больше уже упомянутой молекулы BDNF. Ещё авторы этой же работы обратили внимание на концентрацию белка, который влияет на синтез BDNF. Этот белок производится печенью. Когда печень мышей производила больше данного белка, когнитивные функции мышей улучшались.

Что мы имеем в сухом остатке? Видимо, плазма молодых особей может немного улучшить когнитивные функции стариков. Но не доказано, что она способна продлить жизнь. Почему мозг молодеет, а тело нет? Может, мы чего-то пока не знаем – или плазма на самом деле бесполезна? Поживём – увидим. В любом случае я никого не призываю переливать себе молодую плазму в профилактических целях – нет никаких доказательств, что такие переливания эффективны для людей.

Некоторые учёные пытаются выяснить, что вредного содержится в старой крови. Есть работы, в которых, наоборот, молодым мышкам переливали старую кровь. В итоге у них ухудшалась память, замедлялся нейрогенез. Возможно, дело в переносе хронического воспаления. В старых организмах есть сенесцентные клетки: некоторые такие клетки производят воспалительные факторы, которые попадают в кровь и вызывают системное воспаление. Благодаря упомянутым исследованиям учёные выяснили, какие факторы и молекулы, связанные с кровью, влияют на старение. Например, провоспалительный интерлейкин шестой.

А в 2021 году вышла статья, которая немного перевернула медицину с ног на голову. Авторы публикации предложили интересную процедуру – нейральный обмен кровью. Суть заключается в том, что у организма откачивают половину крови и заменяют её физраствором, в котором содержится белок альбумин. Выяснилось, что и такая процедура помогает мозгу грызунов омолодиться – у них улучшается память.

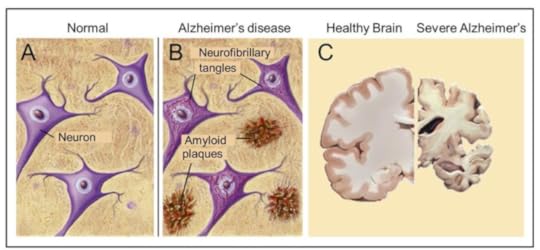

Мыши – это не люди. И рано пока советовать мужчинам и женщинам переливать кровь, плазму или вливать себе физраствор с альбумином. Зато уже сейчас ведутся исследования этих методов на людях. Например, ведутся клинические исследования переливания молодой крови для борьбы с болезнью Альцгеймера. Возможно, в будущем мы и правда будем переливать кровь, чтобы победить или предотвратить различные заболевания.

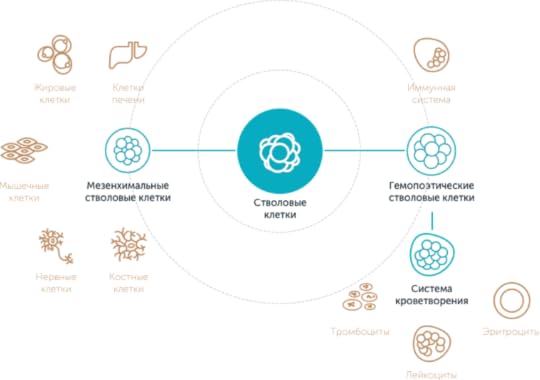

А вообще можно не только кровь и плазму переливать. Как вы знаете, кровь производится в костном мозге – у нас там есть стволовые клетки, которые бывают двух основных типов. Первый тип – гемопоэтические стволовые клетки, дающие начало всем клеткам крови миелоидного и лимфоидного рядов. Второй тип – мезенхимальные стволовые клетки, которые нужны для образования хрящей, костей и жировой ткани.

Костный мозг очень важен, а пересадка костного мозга часто проводится пациентам после, например, химиотерапии. В результате пересадки у пациентов возобновляется образование клеток крови. Причём доноры костного мозга могут быть разного возраста – в первую очередь доноры должны подходить реципиентам генетически, чтобы не возникало отторжения.

В общем, учёные сравнили пациентов, которые получали костный мозг от старых и молодых доноров. И выяснили, что дольше жили реципиенты, получившие мозг от молодых доноров. А ещё выяснилось, что пересаженные кроветворные клетки сохраняют свой первоначальный биологический возраст. С помощью эпигенетических часов можно изучить метки на ДНК и оценить “биологический возраст” этих клеток – так учёные пришли к выводу, что у взрослых реципиентов кроветворные клетки остаются “молодыми” – если донор, конечно, был молодой.

В 2019 году учёные выяснили, что старые мыши, которым пересадили гемопоэтические клетки от молодых мышей, жили на 28% сверстников. Правда, в работе была очень маленькая контрольная группа – и жили грызуны из этой группы очень недолго. Как будто с ними что-то было не так! К счастью, позже другие учёные провели похожий эксперимент с нормальной контрольной группой. Их выводы оказались чуть скромнее – что при пересадке продолжительность жизни старых особей увеличивается лишь на 12%. Но в любом случае это положительный эффект!

Люди испокон веков верили в силу молодой крови. Есть представления о вампирах, которые пьют кровь девушек и парней, а ещё вокруг крови есть много мистических идей. Может, эти идеи влияют и на учёных – поэтому они исследуют именно кровь, а не сопли, например. Тем не менее, уже сейчас мы знаем, что в молодой крови действительно содержится нечто хорошее. А ещё мы знаем, что одна из самых эффективных генных терапий, продлевающих жизнь мышам – это терапия с помощью сигнального белка VEGF. Этот белок влияет на рост сосудов кровеносной системы. С помощью такой терапии грызуны живут аж на 49% дольше сверстников, которым терапию не проводили! Правда, раковые клетки тоже любят кровь – им нравятся, когда к ним “проходят” кровеносные сосуды. Так что терапия VEGF потенциально может активизировать рост опухолей.

В общем, не надо никого сшивать – надо просто изучать кровь. И идентифицировать полезные молекулы – чтобы использовать их во благо.

Источники: https://docs.google.com/document/d/1njLySl3gTWKUvW8QLsvZ7RgV7zw_Oy1rQaLrVZbHcFk/edit

May 1, 2024

Биохакинг. $1 000 000 на продление жизни

В каком-то смысле Цинь Шихуанди был биохакером – правда, вместо продления жизни он лишь сократил её. Вскоре в Китае появились и другие влиятельные и богатые энтузиасты, умиравшие при попытках достичь бессмертия. От пилюль и эликсиров бессмертия погиб молодым десятый император династии Цзинь, умерли одиннадцатый император династии Мин и пятый император династии Ци. А вот Дао-у-ди, основатель Северной Вэй, был осторожнее: он построил государственную алхимическую лабораторию и ставил опыты на заключённых-смертниках. Заключённых перетравили немало, но эликсира так и не нашли.

На эту тему у меня есть любимая цитата из игры Darkest Dungeon: “Overconfidence is a slow and insidious killer” – “Чрезмерная самоуверенность убивает медленно и исподтишка”. Ложные идеи тысячи лет убивали людей – и продолжают это делать до сих пор. Так, в 2023 году студентка медицинского вуза Анна Коляда рассказывала в соцсетях, как лечит себя и бойфренда иммуностимулятором, основанным на плаценте. В итоге она попала в больницу с высокой температурой, септическим шоком, жидкостью в лёгких, заражением крови и отказом сердца. Девушка погибла, её парень, который тоже попал в реанимацию, выжил. Оказалось, что лекарство из плаценты слишком долго простояло в капельнице – и в него попала инфекция. К слову, у Анны и её бойфренда не было никакого рационального основания принимать это лекарство – нет никаких доказательств, что препарат является безопасным и эффективным. Да и вообще, хороших исследований в пользу того, что это плацента может бороться с инфекцией, улучшать иммунитет, продлевать жизнь – нет. Есть лишь единственная статья в российском научном журнале – на выборке в 28 человек, без ослепления и рандомизации.

А в 2018 году погиб Аарон Трейвик – 28-летний основатель стартапа Ascendance Biomedical. Он утонул в камере сенсорной депривации. Вскрытие показало, что в крови мужчины зашкаливал уровень кетамина – галлюциногенного наркотика. Трейвик был известным активистом, ратующим за радикальное продление жизни. Он ставил на себе эксперименты: вводил под кожу инъекции, проводил самодельную генную терапию, поглощал большие дозы кетамина. Многие биохакеры считали, что с помощью кетамина можно “взломать” мозг и “перезапустить свои нейромедиаторы”. И действительно, некоторые исследования на людях и мышах показывали, что кетамин можно использовать как антидепрессант. Но гораздо лучше кетамин известен как анестетик и галлюциноген. Врачи отмечают, что его применение может приводить к галлюцинациям, психозу, понижению болевого порога, нарушениям координации, параличу и различным физическим повреждениям. Люди, принимающие кетамин, чаще попадают в ДТП, травмируются при прыжках с высоты и… тонут.

И Анна Коляда, и Аарон Трейвик хотели сделать как лучше и продлить свою жизнь. Я хочу того же самого – и поэтому рассматриваю эти трагические истории как предостережение. Не стоит вводить в свой организм сомнительные препараты. Наука вот-вот раскроет тайну старения – поэтому будет особенно обидно умереть сейчас от передозировки каких-нибудь лекарств, якобы повышающих работоспособность мозга. Это как приехать на вокзал и понять, что поезд уехал всего минуту назад.

С другой стороны, люди видят: наука постоянно обещает, что “совсем скоро создаст препараты от старости” – а лекарств всё нет и нет. Поэтому энтузиасты-биохакеры взяли дело в свои руки. Им не нравится, что учёные твердят одно и то же: “Хотите долго жить – не курите, придерживайтесь средиземноморской диеты, больше двигайтесь и высыпайтесь”. Или даже выдают что-то бесполезное из разряда: “Ну, согласно исследованиям, женатые мужчины живут дольше, чем холостяки, а в Швейцарии люди в среднем живут дольше, чем в России…а еще женщины живут дольше мужчин”. Но ни эмиграция в Цюрих, ни женитьба, ни ежедневная зарядка старение не побеждают.

В общем, я понимаю людей, которые пытаются “взломать” старость и заставить свой организм работать по-другому с помощью разных экспериментов. Все биохакеры – именно так называют этих энтузиастов – очень разные, но их объединяют две вещи:

Они надеятся, что радикальное продление жизни возможно;

Они недовольны тем, как медленно к этой цели движется наука.

Небольшой оффтоп: лет 20 назад биохакерами называли людей, которые верили в этику хакерского сообщества. Они выступали за доступность ресурсов каждому, свободу информации и знаний. То есть это была субкультура хакерства, но в сфере биотехнологий. Я отлично помню те времена: биохакеры не вводили себе никаких препаратов, зато разрабатывали программу для анализа ДНК с открытым кодом, создавали бесплатные чертежи для лабораторий био-3D-печати и даже наборы для генетической модификации прямо в гараже. А ещё биохакеры-активисты публиковали инструкции по созданию дешёвых аналогов сверхдорогих лекарств, чтобы сделать их доступными всем.

А вот кто такие биохакеры сегодня? Судя по популярным постам и аккаунтам самопровозглашенных исследователей в социальных сетях, Biohacking is...

когда ты решаешь порадовать любимую, вживив себе под лобковую кость вибрирующий имплантат;

когда ты гадаешь по ногтям;

когда ты путешествуешь по вселенной тренингов духовного развития;

когда она «дрессирует твои митохондрии», а потом переливает свою молодую кровь и пересаживает микрофлору из нижних отделов кишечника;

когда ты становишься «хозяином своего тела и разума, властелином своей реальности», прослушав курс всего лишь за 35 900 рублей;

когда ты делаешь приседания и иглоукалывания по особой авторской методике.

Всё это – реальные примеры биохакинга. К сожалению, сегодня этот термин означает всё что угодно и поэтому не означает ничего. Недобросовестные деятели не впервые “угоняют” вполне пристойное слово, имитируют с его помощью свою якобы принадлежность к миру науки и пытаются таким образом обогатиться.

Очень грубо современных биохакеров я бы разделил на две группы. Первая – это разные продвинутые персонажи, часто технари и даже учёные, которые пытаются “взломать организм” с опорой на науку, но по своему разумению. Одни годами принимают множество таблеток и биодобавок, экспериментируют с диетами. Другие увлеклись селф-трекингом – они постоянно измеряют параметры своего тела. Они даже называют этот слепок данных “оцифрованным Я” (quantified self), или “автономным Я”. Самые продвинутые селф-трекеры нанимают десятки профессиональных врачей, мониторят все свежие медицинские статьи и регулярно сдают анализы.

Вторая группа биохакеров предпочитают более эзотерические практики – от медитации и акупунктуры до музыкальной терапии. и Эликсиры для мозга и всякие БАДы они тоже принимают, но параллельно пытаются укрепить личность через биохакинг чакр!

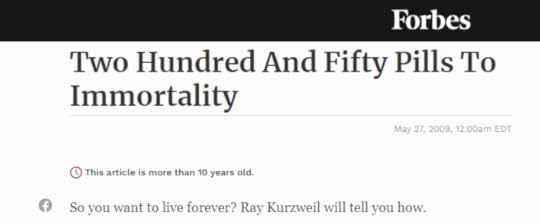

Вот эта вторая группа “биохакеров” мне не очень интересна. Намного любопытнее биохакеры, которые ставят квазинаучные эксперименты на себе. Среди них есть настоящие знаменитости. И между этими знаменитостями, такое ощущение, идёт соревнование: кто потратит больше всех денег или примет больше всего таблеток. Так, я знаю четырёх селф-трекеров, которые называют себя “самыми измеренными людьми на планете”. А абсолютным победителем по числу принимаемых таблеток считается учёный и футуролог Рэй Курцвейл. Когда-то он говорил, что принимает 250 таблеток в день, чтобы “репрограммировать свою биохимию”. Правда со временем он сократил режим – и сейчас выпивает “всего лишь” 100 штук.

Курцвейл верит, что в будущем люди будут жить вечно, и поддерживает НКО, которые борются со старением – например, SENS Research Foundation. Правда, сооснователь SENS, геронтолог Обри Ди Грей, известный сторонник радикального продления жизни, признавался, что сам он никаких БАДов и таблеток в этих целях не принимает. Да и вообще – многие геронтологи скептически относятся к идее “будешь пить много таблеток – медленнее стареть начнёшь”. Например, один из самых известных активистов в области продления жизни Дэвид Синклер, автор книги «Жизненный план, или Революционная идея о том, почему мы стареем и возможно ли этого избежать», заявляет, что принимает всего-навсего дюжину таблеток в день.

В последнее время в заголовки часто попадает сумма потраченных на биохакинг денег. Например, российский предприниматель и биохакер Сергей Фагё собрал заявил, что потратил 200 тыс. долларов на продление жизни. А американский биохакер Дэйв Оспри, глава компании Bulletproof Coffee, потратил 300 тыс. долларов на то, чтобы “взломать свою биологию”. Но всех затмил стартапер Брайан Джонсон, который потратил на то же самое целых два миллиона долларов! Он стал медиасенсацией, попал во все главные издания на западе и постоянно рассказывает в блоге про свой впечатляющий ежедневный труд.

Брайан и правда старается: множество физических упражнений, железная диета (он признаётся, что всегда голоден), десятки разных биодобавок, которые он смешивает в блендере и пьёт. Свою программу по продлению жизни Брайан Джонсон назвал Blueprint, то есть “чертёж”, она выложена на его сайте. Программу энтузиасту по его словам помогали составлять медицинские советники.

С одной стороны, все эти крутые биохакеры вызывают уважение, а ещё привлекают внимание к теме продления жизни. С другой стороны – к этим ребятам у меня есть несколько претензий. Первая претензия – с точки зрения науки. Деятельность тех же селф-трекеров научной ценности не имеет. Выборка размером в одного человека слишком маленькая, чтобы делать какие-то выводы. Кроме того, не очень умный подход – принимать сотню таблеток за раз. Даже если какой-то препарат сработает, сложно будет понять, какой именно оказался эффективен. Те сотни тысяч долларов, которые тратят биохакеры, дали бы гораздо больше результата в настоящих исследованиях. А вторая претензия у меня такая – не все методы биохакеров безобидны. Как скажется на здоровье приём кучи БАДов? Не приведёт ли к реанимации приём “эликсира молодости”?

А теперь давайте разберём три истории, когда на основе реальной науки биохакеры – даже весьма образованные – делали поспешные выводы.

Первая история

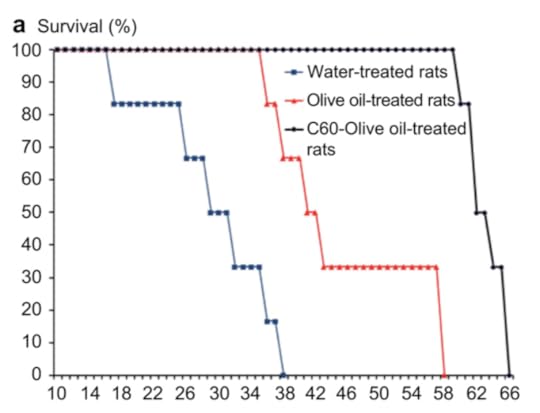

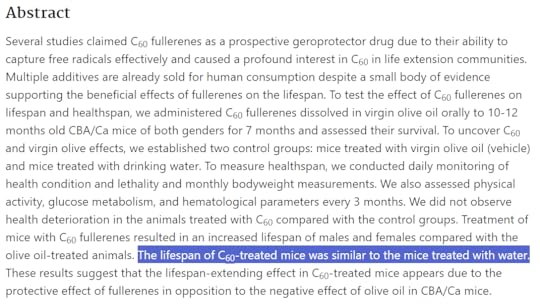

В 2012 году в журнале Biomaterials вышло интересное исследование: его авторы утверждали, что употребление в пищу фуллеренов, растворённых в оливковом масле, практически удвоило (+90%) жизнь крысам по сравнению с контрольными животными, которые получали либо просто масло, либо просто воду. Фуллерены – это такие огромные полые молекулы из 60 атомов углерода. А с маслом их давали, потому что в воде они не растворяется.

Выборка в исследовании была маленькой, зато результат оказался прямо-таки невероятным. До этого учёным ни разу не удавалось вдвое продлить жизнь млекопитающим. А продавцы тем временем потёрли руки и стали продавать масло с фуллеренами в качестве пищевой добавки.

9 лет спустя, в 2021 году, вышло похожее исследование. Учёные давали мышам фуллерены в оливковом масле – и результат оказался почти нулевой. Вернее, у мышей, пьющих обычное оливковое масло, жизнь даже сократилась. В том же году вышла ещё работа: её авторы давали грызунам разные виды масла – например, экстра-вёрджин и рафинированное. Но всё равно фуллерены не оказывали никакого эффекта на продолжительность жизни. Более того, учёные обнаружили, что C60 в масле под воздействием света может формировать довольно ядовитые соединения, которые вызывают болезни и сокращают жизнь мышей.

Интересно, что один из авторов изначальной работы выступил в прессе и попросил прощение за хайп. Мол, безобразие – что за негодяи продают фуллерены в масле без клинических исследований на токсичность? Нужны исследования на людях! А поспешное употребление фуллеренов, продолжал учёный, может серьёзно навредить желающим продлить жизнь.

Тем не менее, даже сейчас в интернете активно продают фуллерены “для продления жизни”. Вот так на одном из сайтов описана польза фуллерена в масле: “Антивирусный, против старения, противовоспалительный. Защищает от ультрафиолета и радиации. Без ГМО, веганский, подходит для палеодиеты”. И многие биохакеры до сих пор принимают фуллерены. Уже упомянутый Дэвид Синклер признавался, что тоже их принимал.

Вторая история

Всё началось с “французского парадокса”. Французский парадокс – или французский синдром – это якобы сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нём жиров. Статья с таким выводом вышла в авторитетном журнале The Lancet. Её авторы сразу предположили: может быть, разгадка – в регулярном употреблении красного вина? Ведь в нём есть много чего полезного: витамины, кверцитин, антацианины, кофеиновая кислота…А ещё в вине есть молекула под названием ресвератрол. В 2003 году Дэвид Синклер опубликовал статью о том, что ресвератрол продлил жизнь дрожжам аж на 70% – за счёт активации гена SIR2 (это довольно известный ген, участвующий в регуляции продолжительности жизни).

У людей нет гена SIR2, но есть похожие гены. Один из них – SIRT1, и на него тоже действовал ресвератрол! Правда, в пробирке, на человеческих клетках. Но клетки становились жизнеспособнее. SIRT1, говоря простым языком, – это ген, кодирующий одноимённый белок SIRT1, сиртуин. Этот белок – фермент, который может влиять на ДНК и убирать с неё некоторые эпигенетические метки. Так он управляет работой разных других генов. В общем, это сложный регуляторный фермент.

В то же время вышла ещё одна статья. В ней говорилось о том, что мухи и круглые дрожжи при повышении активности гена SIR2 живут дольше. Правда, активность этого гена у них повышали не ресвератролом.

И вот Синклер берёт быка за рога. В 2004 году он основал Sirtris Pharmaceuticals – биотех-компанию, которая изучала пользу от ресвератрола и других веществ, активирующих сиртуины. В интервью Синклер пел ресвератролу дифирамбы: “Это самая близкая к чудодейственности молекула из известных; возможно, через сотню лет люди будут принимать её каждый день, чтобы забыть об инфарктах, инсультах и раке”.

Через два года лаборатория Sirtris заявила, что проверила ресвератрол на мышах с высококалорийной диетой – грызуны стали жить дольше. Правда, в тексте исследования почему-то не было данных про эксперименты на мышах с нормальной диетой. А ещё результаты учёных не могли объяснить французский парадокс: самая маленькая доза ресвератрола в статье была 5,2 мг/кг в день – если пересчитать это на человека и красное вино, получится 158 литров или один баррель! Французы, конечно, любят выпить, но вряд ли насктолько. Даже с поправочными коэффициентами, учитывающими разницу метаболизма людей и мышей, получалось нереальное количество алкоголя.

Через год компания Sirtris Pharmaceuticals вышла на IPO, и её купила за 720 млн долларов корпорация GlaxoSmithKline. А вскоре появилось несколько исследований, которые поставили под сомнение всю деятельность этой компании. Так, учёные обнаружили, что ресвератрол влияет на человеческий SIRT1, только когда к субстрату в пробирке приделывают светящуюся метку. А если метки нет, он вообще не работает!

А потом вышли два исследования, авторы которых проверили ресвератрол на мышах (причём на разных генетических линиях) – и жизнь он им не продлил. При этом в одном из исследований пробовали также рапамицин – вещество, которое усиливает аутофагию. И вот он грызунам жизнь продлевал!

Но гвоздь в крышку гроба забила так называемая Interventions Testing Program. Это авторитетная межуниверситетская организация в США, которая проверяет интервенции по продлению жизни. Она состоит из трёх независимых лабораторий. Каждый год они берут всех новых кандидатов на лекарства от старости и тестируют на трех линиях мышей. И у ITP ресвератрол тоже провалился – никакого эффекта специалисты не обнаружили. Через пару месяцев после вердикта ITP GlaxoSmithKline закрыла так дорого ей доставшуюся Sirtris Pharmaceuticals.

Вскоре после этого появились и сомнения в том, что сиртуины вообще продлевают жизнь. По SIR2 вышла более аккуратная работа, которая объяснила предыдущий результат генетической неоднородностью группы. В новом исследовании учёные сделали правильную выборку и контроль – и ген эффекта не дал.

История с французским парадоксом – это пример того, как из-за желания “сорвать джекпот” образовалась цепочка больших надежд, которая заставила целую кучу людей поспешить. Увы, ресвератрол — это не доказанное наукой лекарство для продления жизни.

Но вот мы заходим в интернет – и что видим? “Покупайте биодобавки с ресвератролом для здорового старения!” Как обычно, с пометкой “без ГМО”. Что ещё хуже – многие вроде бы рациональные биохакеры продолжают принимать ресвератрол (правда, Брайан Джонсон уже не в их числе). А вот Дэвид Синклер до сих пор его пьёт. Его даже однажды спросили, зачем он это делает, учитывая новые исследования. А он ответил: мол, у него может быть и иная польза для здоровья, и вообще – он же безопасен.

Третья история

Есть такое лекарство от диабета – метформин. Оно очень старое и доступное, буквально из мемов “простой советский…” Его принимают очень многие биохакеры: и Джонсон, и Курцвейл, и Синклер. Основной механизм действия этого лекарства – то, что оно снижает производство глюкозы клетками печени. Это помогает диабетикам снизить уровень сахара в крови – держать под контролем свой гликемический индекс.

Но есть также умеренно качественные клинические исследования, что метформин не только помогает диабетикам, но и снижает риск развития диабета II типа у тех, кто рискует им заболеть – то есть кто уже в преддиабетическом состоянии. Для таких людей метформин оказался даже полезнее, чем диета и лёгкая физкультура – его эффект примерно такой же сильный, как от интенсивных занятий спортом и строгой диеты (то есть вещей, которые в реальности большинство людей соблюдать не будут). При этом вполне можно сочетать и то, и другое! В общем, лекарство хорошее. Метформин даже входит в список жизненно важных препаратов ВОЗ. Интерес к метформину у биохакеров понятен. Во-первых, диабет – это старческое заболевание, сокращающее жизнь. Во-вторых, часто утверждается, что метформин воспроизводит эффект “ограничения калорий” (это отдельная тема для видео) и спорта.

Интерес к метформину усилился после ряда научных публикаций. В 2013 году вышла работа, согласно которой приём метформина увеличил медианную продолжительность жизни у самцов мышей – правда, всего на 4,5%. Разумеется, СМИ вышли с крупными заголовками “Метформин продлевает жизнь мышам” – хотя у самок эффекта не было, а в больших дозах препарат становился токсичным.

В 2014 году вышла ещё одна тематическая статья. Её авторы сравнили 78 тыс. пациентов с диабетом, принимавших метформин – и примерно такую же группу людей, у которых диабета не было. И получился безумный результат: диабетики, принимающие метформин, якобы на 15% ниже смертность, чем люди без диабета!

К сожалению, вскоре три независимых проверки показали, что метформин не продлевает жизнь мышам. Параллельно выяснилось, что с сенсационным исследованием есть проблемы. Метформин - это лекарство от диабета первого эшелона, с довольно хорошим профилем безопасности. То есть его назначают раньше других. Но позже, когда диабет прогрессирует, пациентам назначают кучу других лекарств.

Из-за этого добровольцы выпадали из выборки исследования – а оставались в ней лишь те, кто принимал исключительно метформин: то есть самые здоровые и крепкие люди, у которых диабет по какой-то причине не прогрессировал. И вот они в среднем оказались здоровее, чем обычные люди без диабета. Очевидное искажение данных!

В 2022 году вышло исследование, авторы которого попытались учесть это искажение. Учёные нашли пары близнецов, в которых один близнец – диабетик, принимающий метформин, а другой – нет. И получился предсказуемый результат: у диабетиков со здоровьем всё обстояло сильно хуже. Конечно, метформин может быть очень полезным – но он всё-таки не делает диабетиков здоровее, простите за тавтологию, здоровых людей.

Справедливости ради, надо сказать, что Брайан Джонсон пьёт метформин не просто так, а вместе с рапамицином. Рапамицин – это лекарство, которое продлевает жизнь мышам, но имеет побочки – повышает риск метаболических расстройств. Логично, что метформин “предохраняет” от потенциального диабета. Это проверили на мышах в очень качественном исследовании: действительно, рапамицин и метформин – неплохое комбо.

Но результат на мышах не гарантирует результата на людях. Тем более что сам рапамицин – подавитель иммунной системы. Мышам в лаборатории инфекции не особо страшны, а для человека это может быть угрозой. Так что пока ничего до конца не понятно, вопрос активно исследуют.

И вот тут кроется очень коварная сторона даже “элитного” биохакинга. В отдельном исследовании на мышах или даже на людях можно получить правдивый результат – но ты не знаешь, перевесит ли он побочные эффекты в жизни, или как он будет сочетаться с другими лекарствами. А если попытаешься “компенсировать” возможную побочку другим препаратом, то получишь уже его побочки… А там уже могут вылезти неожиданные сочетания лекарств. Например, кроме этих двух лекарств Джонсон пьёт ещё и акарбозу, которая тоже понижает уровень глюкозы в крови.

А теперь – про риски метформина. Учёным известно, что порой он повышает риск дефицита витамина B12. Но это не страшно – если что, можно прописать витаминную добавку. Ещё нюанс: у 10 из 100 000 пациентов в год случается лактоацидоз, резкое повышение молочной кислоты в крови – оно с высокой вероятностью смертельно. Да, это редкий побочный эффект. И если вы диабетик, то вопрос, пить или нет, даже не стоит – польза от лекарства намного превышает крошечный риск. Но если вы биохакер и принимаете метформин просто так, чтобы продлить жизнь, то риск внезапной смерти в одну сотую процента уже становится существенным, не так ли?

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Элитные биохакеры регулярно принимают множество лекарств, чтобы замедлить старение. Но данные о том, что эти лекарства правда продлевают жизнь, часто очень слабые. В лучшем случае биохакеры ориентируются на доклинические исследования. Да, в доклинических исследованиях на животных сотни лекарств показывают некие интересные результаты – и успешно проходят эту фазу. А вот когда начинаются клинические исследования на людях, то 90% этих многообещающих лекарств проваливаются, и их выкидывают. Люди – не мыши!

Какие-то препараты оказываются просто опасными. Другие – неэффективными на людях. Третьи имеют побочные эффекты, которые хуже, чем польза от лекарства. И так далее.

Хорошо, а как насчёт селф-трекеров – людей, которые собирают информацию о своём теле и постоянно сдают анализы? Помогает ли это продлить жизнь?

Расскажу одну историю. Есть такой компьютерный инженер, профессор университета Калифорнии в Сан-Диего Ларри Смарр. Он много лет следил за своим телом по 70 показателям. В 2005 году мужчина заметил повышение уровня одного маркера – C-реактивного белка. Это маркер воспаления. Смарр знал, что иногда этот маркер может быть признаком болезни Крона. И ему действительно поставили этот диагноз.

Если верить профессору, то он диагностировал эту болезнь гораздо раньше, чем это могли сделать врачи. А ещё он хвастался, что врач, который делал ему колоноскопию , не заметил этот синдром. Смарр ему сказал: “Наверное, вы постоянно делаете колоноскопии пациентам?” Врач ответил: “Да, бывает по дюжине в день!” И Смарр торжествующе заявил: “Вот поэтому у вас нет времени читать научную литературу!”

С одной стороны, смешная шутка. С другой – очень смелое заявление от человека без медицинского образования. В итоге Смарру сделали операцию. Она помогла, C-реактивный белок вернулся в норму.

Но в чём тут загвоздка: Смарр решился на эту операцию лишь спустя несколько лет после того, как уже все, включая врачей, согласились с его диагнозом, после того, как у него, простите, появилась кровь в стуле. Даже несмотря на то, что распознал болезнь за годы до этого. Вообще-то, Смарр крутой персонаж – например, он написал программу для визуализации своего кишечника. Эту программу потом использовал хирург при операции! Но не надо быть гением, чтобы согласиться на операцию, когда у тебя есть симптомы, которые нельзя игнорировать.

Короче говоря, биохакеры и селф-трекеры за собой активно следят и пытаются “убить” любую болезнь в зародыше. Но многие врачи отмечают, что есть и обратная проблема гипердиагностики. Порой избыток диагностики и постоянные скрининги ведут к ложным диагнозам – это чистая вероятность (у каждого анализа есть процент ошибки). Это приводит к лишним болезненным процедурам и операциям, которых не нужно было делать. Это гипердиагностика – известная проблема в развитых странах, создающая неоправданно большую нагрузку для системы здравоохранения.

И всё же есть большая группа биохакеров, которые помешаны на знаниях о себе – причём именно в виде цифр. Социологи даже придумали для них специальный термин – “дата-фетишизм”. Дата-фетишистам кажется, что цифры – это серьёзно и надёжно. И чем больше цифр ты собрал, тем больше ты понимаешь об устройстве мира и контролируешь его. Соответственно, чем больше анализов сделал себе селф-трекер, тем больше знает о здоровье.

Но сколько бы у тебя ни было цифр, они не обязательно раскрывают правду. Например, можно точно измерять количество волос на голове и мониторить их убывание с возрастом. Хороший маркер старения! Но если вы пересадите себе волосы и повысите маркер, ваша жизнь от этого не продлится. Или вот температура. Жизненно важный параметр тела, который отражает наличие инфекции. Давайте мерить её каждую минуту! Когда она повышается, тут же принимаем лекарство и нормализуем маркер. Но мы знаем, что температуру вызывает не сама инфекция, а защита тела. Снижение температуры не всегда желательно и может мешать выздоровлению. Маркеры — лишь признаки. И их улучшение после вмешательства необязательно означает, что вмешательство помогло.

У моего любимого фантаста Станислава Лема есть цикл “Кибериада” про двух могущественных учёных-роботов. Их поймал в плен хитрый космический пират Макдон. И потребовал у них самое ценное сокровище – информацию. Макдон был помешан на информации и копил знания и данные.

Чтобы от него отделаться, учёные предложили создать для него “демона второго рода” – это шуточная отсылка к демону Максвелла. У Максвелла был мысленный эксперимент, где воображаемый демон-привратник управлял молекулами газа – и так нарушал второй закон термодинамики. А демон Макдона создавал из газа информацию – из случайных движений молекул воздуха. Эту информацию он расшифровывал и записывал.

Таким образом герои обеспечили пирату бесконечный поток бесполезных фактов – и его завалило горами бумаги. Поэтому важно не только иметь много данных, но и понимать, откуда мы их получили и как их применить.

Отсюда мои претензии к биохакерам:

Биохакеры никак не могут приумножить наше знание о том, что работает, а что не работает для продления жизни – так как экспериментируют очень хаотично, без методологии и на одном человеке;

То, как мы получили данные и как мы их интерпретируем, часто важнее, чем сами данные. Мы не можем добыть знания о том, как продлевать жизнь, без опоры на научный метод.

Поэтому я не думаю, что ответы биохакеров о продлении жизни лучше тех, которые предлагали императорам китайские алхимики. А их огромные затраты денег, сил и энтузиазма – это напрасная трата ресурсов. Да, я верю, что наука может продлить людям жизнь – но пока что она не дошла до того, чтобы предложить что-то практичное и применимое каждому человеку. Так что продолжаем бороться с вредными привычками и поддерживать научно-технический прогресс, который рано или поздно даст нам реально работающие и проверенные средства для продления жизни.

Источники

April 24, 2024

Голая вечеринка в Российской Науке

Пятнадцать лет назад академик Александр Петрович Кулешов пригласил меня на работу в ИППИ РАН, и я сразу влюбился в свой институт. Наверное, нигде и никогда не было такой здоровой творческой атмосферы. Так было при Кулешове и при следующем директоре Андрее Николаевиче Соболевском. Но, к сожалению, дирекция сменилась еще раз и сейчас мой институт разрушают. Многие коллеги уже уволились, другие подумывают об увольнении, на третьих оказывают давление. Разумеется, когда обижают коллег молчать я не буду.