Александр Панчин's Blog, page 5

September 25, 2024

Детекторы лжи: обмани меня на полиграфе

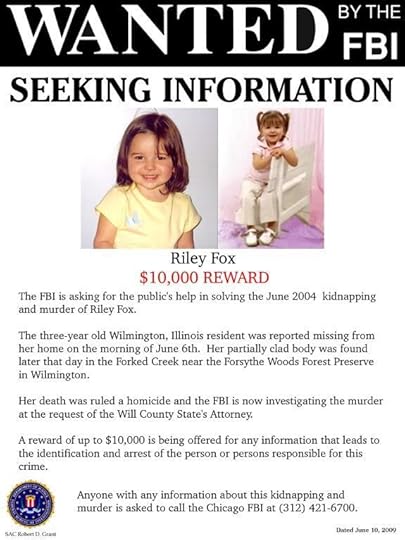

Чтоб вы понимали, прямо на месте преступления нашли заляпанные грязью ботинки, на которых была написана фамилия настоящего убийцы. Который, кстати, в ту же ночь ограбил дом по соседству, где обогатился 40 долларами. Но полицию это не заинтересовало, они увлеклись психологическими играми с несчастным отцом. Местной полиции так понравилась версия про отца-убийцу, что они даже отменили тест на ДНК, который затребовали сотрудники ФБР. Анализ ДНК провели только через 8 месяцев, по настоянию адвокатов мужчины. Результат не оставил сомнений в невиновности Кевина Фокса. Его немедленно выпустили из тюрьмы и сняли с него все обвинения. А вот полиграф, наоборот, помог полицейским оказать на подозреваемого психологическое давление – и выбить из него ложное признание.

Нужны ли детекторы лжи?

Распознавать ложь очень важно. От этого может зависеть наша жизнь и карьера. Поэтому люди изобретали разные версии детекторов лжи с начала времен. В некоторых племенах Африки шаман задавал человеку острые вопросы и нюхал его тело: вспотел — говоришь неправду. В Китае совали в рот сухой рис и смотрели на слюноотделение. Ну а всякие «религиозные полицейские» типа Святой инквизиции вообще придумывали явно невыполнимые задания. Например, засунуть руку в кипяток. Обварился? Значит, врешь! В реке не тонешь? Значит, ведьма!

А потом, в начале XX века, появился полиграф.

Это прибор, который прямо сейчас ежедневно определяет судьбы огромного количества людей. Особенно часто это происходит на родине полиграфа, в США. Там с его помощью исследуют служащих федеральных госучреждений и спецслужб. А еще полицейских, пожарных, медиков, даже охранников. Почти в половине штатов исследование на полиграфе может использоваться в суде, хотя и с оговорками. Это огромная индустрия. Каждый год в Америке проводят больше 2 млн проверок – и это обходится примерно в 2 млрд долларов.

Тем любопытней, что во многих странах проверки на полиграфе запрещены к использованию в суде из-за их недостаточной надежности. Например, в Великобритании, Австралии и Германии. В России ситуация неоднозначная. Формально полиграф не может быть доказательством в суде. Но в его действенность верят многие полицейские, следователи и судьи. А доля оправдательных приговоров… сами знаете какая.

Прежде чем разбирать полиграф, давайте поймем, а нужен ли нам вообще этот прибор? Может, мы и так неплохо распознаем ложь? В 2006 году на эту тему вышло исследование под названием «Мир лжи». Его авторы изучали, какие признаки обычно ассоциируют с враньем, какие из этих стереотипов универсальны, а какие существуют только в отдельных культурах. Всего учёные опросили больше двух тыс. человек из 58 стран.

«Взгляните, политик закинул ногу на ногу, значит, сейчас будет врать»

Оказалось, что по всему миру люди уверены, что лжецы отводят глаза, нервничают, беспокойно ерзают, моргают, мычат, краснеют, говорят длинно и путано. Вот только есть одна проблема… Это неправда. Множество исследований показывают, что говорящие правду отводят взгляд не реже, чем вруны. А движения вроде почесывания в затылке и мычания почти не связаны с честностью. И, тем не менее, нас все время учат, как с первого взгляда распознать ложь. И меня это очень бесит. На YouTube есть огромное количество каналов с миллионами просмотров, где такие рассуждения высасывают из пальца. Самозваные эксперты анализируют «невербалику» в новостях: «Взгляните, политик закинул ногу на ногу, значит, сейчас будет врать». А вот известный человек будто бы радуется трагедии! Значит, он в курсе заговора! А вот вам инструкция, как точно распознать, изменяет ли вам девушка.

На эту тему есть сериал – «Обмани меня». Конечно, это художественное произведение. Но там приводится много якобы научных фактов о признаках, по которым можно легко распознать ложь. Сериал якобы основан на реальной науке, а в консультантах был профессор психологии Пол Экман. Но, если честно, в сериале хорошей науки практически нет.

В 2010 году ученые поставили забавный эксперимент: одной группе показали серию «Обмани меня». Другой — серию детектива «4исла», где не ловят на лжи, а раскрывают преступления с помощью математики.

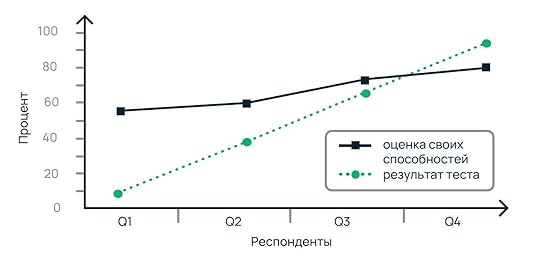

Третьим не показали ничего. Затем испытуемым показали 12 интервью — шесть содержали только правду, а в шести говорили ложь. Решили проверить: а вдруг люди, которые посмотрели «Обмани меня», переняли научные методы у вымышленного доктора Лайтмана и теперь намного лучше распознают ложь? Но оказалось, что все наоборот. Такие испытуемые стали больше ошибаться. Они чаще объявляли истинные интервью обманом. Ну а ложь отличали не лучше, чем остальные. Это похоже на эффект Даннинга-Крюгера: когда люди, которые кое-чего нахватались, отращивают большую самоуверенность.

В итоге доля правильных угадываний у всех групп была около 60%, чуть лучше случайных 50%.

Чуть лучше монетки

Надо сказать, это не такой уж плохой результат. Во многих других экспериментах по выявлению лжи люди справлялись еще хуже. Есть большой метаанализ 2006 года «Кто лучше всех поймает лжеца?» В нем обобщили 108 экспериментов на 16 тыс. людей. Авторы пытались понять, какие качества человека сильнее всего влияют на способность распознавать обман. Что это – профессия, опыт, талант?

Средняя доля распознанной лжи во всех опытах оказалась 55% в условиях бинарного выбора. То есть это всего на пять процентов лучше, чем случайное угадывание — как если бы испытуемые просто бросали монетку. Самое смешное, что те, кого можно назвать «профессиональными детекторами лжи» – полицейские, таможенники, детективы, судьи и психологи – распознавали ложь не лучше, чем какие-нибудь обычные студенты. Угадайте, кто справлялся хуже всего? Детективы. А лучший результат оказался у учителей. Правда, есть нюанс. С учителями был всего один маленький эксперимент, на выборке из 20 человек. Поэтому уверенно сказать, что Марьиванну нужно натравливать на маньяков и террористов, пока нельзя. Но я уже жду сериал Lie to Me про вашу училку.

А как насчет личных качеств человека? Я уже предвижу комментарии в духе: «А вот я сразу вижу вранье!» Спешу предостеречь от чрезмерной гордыни. Тот же метаанализ показал, что самоуверенность человека, вера в способность «всех видеть насквозь» никак не влияет на результат. Также не имеют значения опыт, образование, возраст и пол. Все участники эксперимента угадывали вранье в среднем чуть лучше рандома. И это при том, что у таких экспериментов в каком-то смысле более низкий уровень сложности, чем в жизни. Обычно в тестах ровно половина информации ложь, а половина – правда. И вас заранее предупреждают: «Где-то тут будут обманывать!» Это сильно облегчает задачу.

В реальной жизни лжецы чаще всего не врут через слово — если только у них не мифомания, pseudologia fantastica. Да, бывают патологические лжецы, которые вообще не контролируют, что они несут. Как правило, это люди с антисоциальным, истерическим или нарциссическим расстройством личности. А обычные обманщики говорят в основном правду, примешивая к ней капельку лжи. И не предупреждают вас, когда ее ждать. Так что в реальности отличить ложь от правды может быть гораздо сложнее.

Как работает полиграф

Расскажу про одного американского специалиста по имени Даг Уильямс. Он посвятил полжизни полиграфу, провел тысячи тестов для полиции Оклахома-Сити. А потом стал знаменитым критиком этой методики. Благодаря его активизму в 80-х в Америке даже приняли закон, который запретил частным фирмам проверять на полиграфе сотрудников. Уильямс не просто критиковал прибор, а показывал, как просто его обмануть.

В 2013 году из-за Уильямса возник скандал. Мужчина за вознаграждение учил всех желающих обманывать прибор. Агенты Министерства внутренней безопасности провели спецоперацию. Они под прикрытием обратились к Уильямсу. Дескать, помоги нам обмануть полиграф, чтобы устроиться на таможню. Он согласился… и сел в тюрьму на два года. Следует признать, что Уильямс действовал небезупречно. Например, агенты признались ему, что продавали наркотики. Один утверждал, что во время работы полицейским совратил малолетнюю. И все же то, как мы воспринимаем проступок Уильямса, явно зависит от нашей оценки эффективности полиграфа.

Допустим, прибор вообще не работает, как утверждает Уильямс. Тогда получается, что ему дали срок за то, что он научил людей обманывать бесполезную железку. Это как научить людей варить неработающий наркотик. Или незаконно вооружить террористов особо крупными мягкими игрушками. Вот у меня есть книга о защите от темных искусств – про оборону от магов. Я там рассказываю, что магии не существует, поэтому лучшая защита – в нее не верить. Представьте, что меня арестуют и посадят за раскрытие тайной методики, которая позволяет людям скрывать преступления от экстрасенсов-детективов.

Ну а если полиграф работает, тогда вроде бы Уильямсу вынесли справедливый приговор. Так где же истина?

Как обычно, все проверяется наукой. Полиграф буквально значит «много записывающий». Это устройство, которое подключается к человеку и отслеживает несколько физиологических параметров:

– Гальванический потенциал кожи. Когда человек нервничает, он потеет, и ток лучше проходит;

– Пульс и частоту дыхания;

– В некоторых версиях таких приборов дополнительно измеряют кровяное давление. А иногда даже наблюдают за расширением зрачка.

Но все люди разные. И нет единого «дыхания лжи» или «пульса правды». Поэтому в классическом методе каждый сеанс на полиграфе начинается с калибровки. Оператор просит вас правдиво ответить на ряд невинных вопросов: как вас зовут, сколько ушей у Чебурашки, какой сегодня день недели… Работает ли гомеопатия…

Так полиграфолог устанавливает «базовую линию»: создает своего рода «портрет» вашей правды, как она выглядит на графиках. Предполагается, что дальше оператор сможет отличить ложь, увидев резкое отклонение от этой «базовой линии». И уже здесь скрывается фундаментальная научная проблема полиграфа. Предполагается, что произнесение лжи, и только лжи, создает у человека явную физиологическую реакцию. Учащается дыхание и сердцебиение, усиливается потоотделение.

Но у человека нет такой специализированной реакции именно на собственную ложь. Полиграфолог на своем экране видит только одно: человек волнуется. Эту реакцию может вызвать любой стресс, не только из-за лжи. Например, вас спросили: «Любите ли вы молоко?» Казалось бы, простой вопрос. И вы честно отвечаете «Да». Но вы заволновались, потому что у вас от молока дикий понос. Или, может, вашу жену увел молочник. Да и спросить про молоко можно по-разному. Можно так: «Вы любите молоко?» А можно так: «Так-так-так… значит, МОЛОКО любите, да? Признавайтесь! Любите или нет?» И вот у вас возникает эта неприятная ассоциация, а полиграфолог видит отклонения приборов. И может тут же заключить, что вы соврали. В результате вы под подозрением, или вас уволили с… молочного завода. Обидно.

«Да, конечно! Как вы узнали?»

Это был ложный положительный результат. Вы говорили правду, а на графике получилось, что соврали. А может ли быть наоборот? Реально ли спрятать реакцию от прибора? Да легко. Во-первых, в некоторых случаях даже не нужно прилагать специальных усилий. Например, человек – нарцисс. Он полностью уверен в своей правоте и доблести, живет в своей альтернативной реальности, в эдаком… бункере. Спросите его: «Это правда, что у вас самые красивые руки, самые выразительные глаза и лучшее чувство юмора?» «Да, конечно! Как вы узнали?» Или спросите экстрасенса, настоящий ли он экстрасенс. Он не стесняясь расскажет вам всю правду.

Но это особые случаи. А сейчас я научу вас секрету, за который посадили Уильямса. Итак, во время записи «базовой линии», когда вы должны отвечать правду, представляйте себе самые ужасные для вас вещи. Например, что за вами бежит Фредди Крюгер.

Если вы антипрививочник, представьте кактус. Если плоскоземельщик — урок географии. Если гомеопат… меня. Тогда график вашей нормы будет выглядеть по уровню стресса примерно как ваша гипотетическая ложь. А когда придет время врать — наоборот, расслабьтесь и представьте что-нибудь приятное. Нежный прибой на пляже с пальмами, теплый вечер с пушистым котиком.

Правда, полиграфологи знают, как отличить волнение от виновности. Например, оператор может специально задать неприятные вопросы, при ответе на которые испытуемый, вероятнее всего, соврет. Например, проверяют чиновника на большое хищение, а спрашивают: «Брал ли ты когда-нибудь деньги без спроса?». Наверняка брал. А иногда оператор специально просит испытуемого соврать при ответе на несколько вопросов. В результате оператор видит, как на графиках выглядит невинная, нестрашная «маленькая» ложь – потом её можно сравнить с ложью «большой».

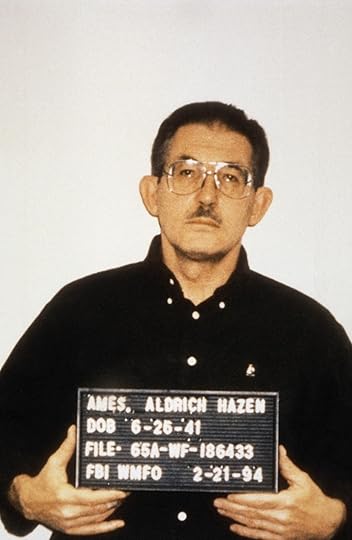

Но даже эти методы можно обмануть. Был такой знаменитый двойной агент КГБ Олдрич Эймс.

Он много лет работал в ЦРУ и несколько раз успешно обманывал полиграф. В интервью мужчина раскрыл «суперсложный метод», который ему подсказали его кремлевские кураторы: «Хорошо выспитесь. Позавтракайте. Приходите расслабленным. А самое главное… подружитесь с оператором! Пошутите, включите обаяние. Убедите его, что для вас этот тест простая формальность».

И это еще одна огромная проблема полиграфа. Дело в том, что прибор не выдает каких-то определенных результатов. Нет «красной линии», за которой однозначно загорится лампочка «ложь». Все решения принимает человек, опираясь на свой опыт и чутье. И он же выбирает вопросы и направляет ход интервью. А значит, он может как вызвать у вас стресс, так и успокоить. Это не очень здорово, ведь все, что тест измеряет — это степень волнения!

Представьте, что кто-то нежно говорит вам: «Я тебя убью, я тебя убью…» Вроде волноваться не надо. А потом вдруг: «Я тебя люблю!» Криком! И сразу стресс. То есть даже от интонации вопроса или утверждения может зависеть результат.

Проверка проверяющих

Но операторы уж точно не предвзяты! А значит, если взять сырые данные проверок на полиграфе и показать их множеству независимых экспертов-полиграфологов, их мнения совпадут. Совпадут же?

У меня для вас есть одна история. Есть такой секретный документ ЦРУ «Стабильность результатов полиграфа у разных операторов». Уже рассекреченный, если что. Все как полагается, с замазанными секретными словами и так далее. В нём – выводы по итогам эксперимента. В исследовании участвовали тридцать мужчин и женщин, и полиграфологи провели с ними восемьдесят с лишним тестов. Если что, это были реальные расследования ЦРУ.

А потом полученные на полиграфе данные стали рассылать другим полиграфологам. Те ничего не знали: ни что сказали испытуемые, ни результат расследования, ни мнения других экспертов. Даже сами вопросы им не показывали. Специалистов попросили определить одну простую вещь: какие ответы вызвали сильную эмоциональную реакцию. То есть какие ответы они бы пометили как возможную ложь. Таких опросов сделали больше четырех тысяч. И вот результат: на абсолютно одинаковых данных совпадение между вердиктами полиграфологов было… не более 70%.

Обратите внимание: семьдесят процентов — это не результаты полиграфа. Это не точность определения лжи. Это то, насколько часто эксперты соглашались друг с другом в самых базовых оценках. Это примерно два раза из трех. Поэтому в отчете ЦРУ и резюмируют, что «результаты очень плохие».

Тут надо понять одну вещь. Если у вас надежность методики, то есть стабильность результатов, менее 70%, то и в реальности точность определения лжи не может быть выше этого уровня. А это без учета того, что волнение, которое детектирует прибор, не всегда связано с попытками солгать.

Что говорят учёные

Когда я начал углубляться в тему полиграфов, меня поразила одна вещь. Почему научных исследований о детекторах лжи подозрительно мало? И те исследования, что опубликованы в научных журналах, обычно низкого качества или с очень маленькой выборкой. Яркий пример — статья 1993 года.

Ее авторы рассуждали довольно здраво. Они заметили, что во множестве исследований у полиграфа низкая точность. И предложили объяснение: лжецы во время научных проверок не боятся разоблачения, так как врут по поводу придуманных «преступлений», а не настоящих. Оттого и нет яркой эмоциональной реакции. Чтобы это исправить, участников попросили рассказать о себе постыдную правду — неловкую историю из прошлого. А дальше на полиграфе их просили соврать, отрицая свою неловкую историю. Или ответить честно, что не участвовали в постыдной истории другого участника.

При этом оператор полиграфа не знал, где чья история, а участникам пообещали награду, если их не разоблачат. То есть повысили ставки. И вроде бы получилось: авторы пишут, что при этих условиях полиграф работал немного лучше, чем в других исследованиях. Целых 78% правильной классификации! Увы, у этой работы крошечная выборка, всего 23 человека. И так сплошь и рядом: маленькие исследования и не очень впечатляющие выводы.

В 2003 году Национальная академия наук США собрала целый комитет, чтобы разобрать претензии к полиграфу. По результатам вышел отчёт на четыреста страниц, выводы которого были крайне негативными. Вот лишь некоторые из заключений:

1. Нет никакой теоретической базы, которая бы объяснила, почему полиграф распознает именно ложь. С этим согласна и Американская психологическая ассоциация: «Нет никаких свидетельств тому, что какое-либо сочетание физиологических реакций уникально именно для лжи»;

2. Исследования в пользу валидности полиграфа очень низкого качества. Его используют почти сто лет, а наука о нем почти не продвинулась вперед! Подозрительно;

3. В проведенных экспериментах ситуация допроса очень сильно отличается от того, как допрашивают реальных преступников, чья судьба действительно висит на волоске;

4. Даже в тех отдельных случаях, когда полиграф и принес пользу (например, помог выудить признание из истинного преступника), его роль мало чем отличалась от фальшивой машины с лампочками. Сила полиграфа по большей части в том, что люди в него верят и боятся врать с датчиками на теле.

Известной стала фраза председателя этого комитета Стивена Финберга: «Тестирование на полиграфе стало золотым стандартом. Но очевидно, что золото это — фальшивое».

Операция «Крот»

Добавим к этому отчет ЦРУ, и картина становится довольно однозначной. Но защитники полиграфа не сдаются: «Вообще-то не только у нас с надежностью все плохо. Даже врачи в некоторых областях медицины могут не сходиться в диагнозе. Что теперь, медицину отменить?» Но проблема в том, что по результатам «диагноза» с применением полиграфа вас могут посадить в тюрьму. Или принять за шпиона, или уволить с работы. Для такого теста нужна точность как можно ближе к ста процентам.

И тут очень важно сказать о еще одной проблеме полиграфа, которую подчеркнула комиссия американской Академии наук. Дело в том, что многие госслужбы используют детекторы лжи для выявления иностранных шпионов. Например, Министерство энергетики США так отбирает кандидатов для работы на атомных объектах.

Так вот, авторы отчета предложили мысленный эксперимент. Допустим, у вас есть 10 тыс. сотрудников госорганов, и среди них спрятались 10 шпионов.

Скажем, что полиграф выявляет ложь в 90% случаев. В этом случае вам придется заподозрить больше полутора тысяч человек! Да, среди них будут 8 из 10 шпионов. Но мало того, что двоих вы упустили… как вам отыскать эту «омерзительную восьмерку» среди полутора тысяч лояльных служащих? Это же иголка в стоге сена.

Но допустим, вы поняли, что это нереально. Давайте тогда «брать под колпак» только сотрудников с самыми плохими результатами теста. Так, чтобы под подозрением оказались всего 40 человек из 10 тыс. Можно даже их всех уволить, от греха подальше. Но вот беда: согласно подсчетам авторов, в эти 40 попадут всего два шпиона. А остальные восемь продолжат воровать секреты и саботировать работу.

Когда полиграф используют в уголовных делах, эта проблема не так заметна. Там среди проверяемых довольно много настоящих преступников. Поэтому, даже если тест неточный, он будет чаще попадать в цель. А вот шпионы встречаются очень редко. Поэтому шанс полиграфолога ложно обвинить человека гораздо выше, чем найти шпиона. На каждое попадание будет приходиться 200 промахов. И это если допустить, что точность полиграфа достигает 90%. А мы уже говорили, что в экспериментах она гораздо ниже — 60–70%.

Короче, использовать полиграф для поиска шпионов или проверять кандидатов на ответственную вакансию непрактично. И это подтверждалось на практике. Например, тот самый «крот» Советского Союза в ЦРУ Олдрич Эймс, который советовал перед проверкой выспаться и подружиться с оператором, дважды успешно проходил тесты на полиграфе. Притом Эймс успел сдать кэгэбэшникам всех агентов, которых знал, сорвал больше ста операций и получил за это больше четырех млн долларов. Он успешно скрывал от ЦРУ брак с колумбийской женой, пьянствовал и проваливал задания, покупал за наличные шикарные дома, машины и костюмы, даже нанимал слуг, его базовые расходы во много раз превышали официальную зарплату. И несмотря на это, для его поимки потребовалось 8 лет!

Поэтому, когда вы слышите истории про всезнающие и всевидящие спецслужбы, не всегда стоит им верить.

В отчете американской Академии наук есть очень важная формулировка: «Нет оснований ожидать, что проверка на полиграфе может иметь крайне высокую точность». Действительно, нужна «крайне высокая точность», чтобы считать проверку на полиграфе беспристрастной научной экспертизой, по результатам которой можно выносить человеку приговор.

Не 60%, не 80, даже не 95, а выше. Иначе из раза в раз будут случаться драмы вроде истории с отцом Райли Фокс.

И хотя критика в адрес отчета Академии наук существует с 2003 года, его до сегодняшнего дня так никто и не опроверг. Твердых доказательств эффективности полиграфа всё ещё не появилось. И это редкий случай, когда документ ЦРУ выглядит научнее, чем любые научные публикации по теме.

Будущее детектора лжи

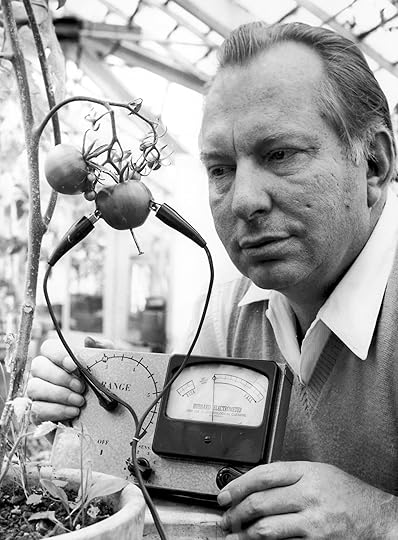

Чего мы хотим от полиграфа? Чтобы бесстрастная машина рассудила людей. Про это есть интересная история. Был такой американец, Молтон Марстон, который называл себя «отцом полиграфа».

Во многом благодаря ему прибор стали использовать по всей Америке. Но ещё Марстон известен тем, что создал персонажа комиксов «Чудо-женщину». Главное оружие этой амазонки — «Лассо истины». Если им заарканить человека, то он будет говорить только правду.

Вообще с этим персонажем связано много интересного. Марстон был солидарен с феминистками и сделал Чудо-женщину достойным аналогом Супермена, чтобы девочкам было на кого равняться. Но в то же время он был увлечен BDSM, и в комиксе то супергероиня связывала врагов и доминировала над ними, то наоборот.

Но я отвлекся. Так вот, полиграф должен был стать таким «Лассо истины». А превратился в лассо товарища майора. Но что, если настоящее лассо истины все-таки можно создать?

Например, в отчете Американской психологической ассоциации упоминаются исследования, где пытались детектировать ложь с помощью томографа. При этом некоторые ученые утверждают, что обнаружили определённые области в мозге, которые активируются именно в ответ на произнесение лжи. Пока этот метод не очень удобен и не то чтобы точно работает… но что, если получится?

Можно вспомнить один любопытный эксперимент, который провели в 2011 году. Тогда взяли 330 кандидатов в присяжные. Им раздали анкеты, где утверждалось, что подсудимый врет, причем якобы это подтвердил научный тест. Для одних присяжных этим тестом был полиграф. Для других — аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии. А для третьих — замеры температуры лица. В результате чаще всего обвинительное решение выносили присяжные, у которых ложь подтвердил аппарат фМРТ.

Из этого вытекает вывод: чем наукообразнее звучит тест, тем он убедительнее для окружающих. Так что, если кто-то придумает новый высоконаучный детектор лжи, его будет несложно «продать» обществу, как в свое время сделали создатели полиграфа. Причем есть опасение, что никого не остановит, если за прибором не будет «твердой» науки.

А пока одни ищут истину в данных фМРТ лжецов, другие разрабатывают детектор лжи по ЭЭГ, электроэнцефалограмме. Для считывания ЭЭГ человеку надевают на голову электроды, которые приблизительно измеряют активность головного мозга. Авторы одной работы обучили искусственный интеллект на огромном количестве измерений с энцефалографов – и заявили, что смогли достигнуть 90-процентной точности определения лжи.

Правда, методика проверки у них была странная. В тесте людей просили давать непраавильные ответы на базовые вопросы типа «где родился, где учился, как зовут папу-маму, какой номер паспорта, где живешь». Поэтому их результаты могут объясняться чем-то другим. Вполне возможно, что авторы статьи создали детектор фантазии. Ведь испытуемые выдумывали неправильные ответы.

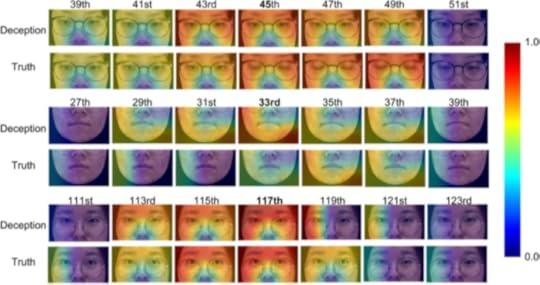

Наконец, в 2023 году вышла статья, где предложили применять ИИ для обнаружения обмана по выражению лица. Нейросеть обучали на больших массивах данных распознавать ложь по микроизменениям в мимике лица.

Прямо как в сериале «Обмани меня», только с помощью компьютера. Авторы утверждают, что уже добились точности в 70%. К этой статье, конечно, тоже есть вопросы. Как минимум потому, что исследователи обучали сеть на видеозаписях заседаний суда с сайта Innocence Project. Это ресурс про людей, которых неправомерно осудили, а потом оправдали. Вроде звучит здорово, исправление ошибок правосудия дело хорошее. С другой стороны, часто это очень спорные дела, в которых порой и не поймешь, где суд был прав, а где ошибался.

И да, создал этот сайт тот самый адвокат, который помог оправдать спортсмена О-Джей Симпсона, обвиннённого в убийстве своей бывшей жены и её приятеля.

Возможно, показания О-Джей Симпсона были бы поданы нейросети как правдивые.

А еще создатели этого метода делают довольно пугающие заявления. Они говорят: «Проблема в том, что люди знают, когда их проверяют на ложь, и могут отказаться от исследования на полиграфе. А мы будем наблюдать за человеком 24 часа в сутки без его ведома! Так можно собрать сколько угодно данных о конкретном человеке – и научиться идеально отличать его правду от лжи».

Вообще уже есть эффективные программы, которые усиливают микродвижения человека и делают их заметными даже на большом расстоянии. Например, они показывают, дышит ли младенец, визуально усиливая расширение груди и румянец на коже. Так же можно вытащить из видеосигнала сердцебиение взрослого. Значит, можно измерить пульс и частоту дыхания оратора на трибуне. Это звучит очень антиутопично, ведь HD-камеры уже висят на каждом шагу. Зашел в магазин, сказал «Опять горячую воду отключили. ОБОЖАЮ наше государство!» А система распознала: это была саркастичная ремарка, то есть враньё. Пятнадцать суток этому господину!

Не хочу вас пугать, но в аэропортах уже устанавливают системы, которые распознают ложь по мимике. Их тестировали в странах ЕС — Венгрии, Латвии и Греции. Компьютер задает вопросы о цели визита приезжим, в том числе беженцам. И на основе анализа выражения их лица назначает им «рейтинг подозрительности». При этом критики отмечают, что систему почти не проверяли, а обучалась она только на белых европейцах. В итоге ее точность очень низкая, она будет только запутывать таможенников. Или, как в случае с убийством Райли Фокс, даст им повод обвинить человека во всех смертных грехах.

Выходит, что, независимо от научности полиграфа и других подобных устройств, в будущем нас могут начать проверять на ложь без нашего ведома, автоматически и на расстоянии. И необязательно на основе научных методов. Но до этого нужно еще дожить. А сейчас можно уверенно сказать, что пока надежного детектора лжи никто еще не создал.

Поэтому давайте начнем с того, что перестанем называть полиграф «детектором лжи» – и не будем использовать его не по назначению. Особенно в тех случаях, когда это может сломать чью-то судьбу. Как в тех странах, где запретили использование полиграфа в качестве доказательства в суде или для проверки на собеседовании.

А еще нам нужно признать, что мы сами очень плохо распознаем ложь. И те, кто гордится умением распознавать вранье с первого взгляда — прежде всего лгут сами себе. Чаще всего это просто подозрительные люди, которые видят ложь повсюду, даже в чистой правде. Сразу вспоминается, сколько раз раскрывали мою «ложь». Говорили, что я агент фармкомпаний, масонов, Monsanto, госдепа и даже Кремля.

Таким людям я хотел бы кое-что напомнить. Согласно исследованиям, самые недоверчивые и подозрительные личности, как ни парадоксально, гораздо более уязвимы для мошенников из-за дефицита социального интеллекта. Поэтому не ищите ложь всегда, везде и во всем, а лучше учитесь обнаруживать, когда вы сами себя обманываете. Распознавайте свои заблуждения и ошибки мышления.

September 18, 2024

Микродозинг: зачем ученые тестируют психоделики

Но сначала – небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае никого не призываю покупать, употреблять, изготавливать или пропагандировать запрещенные наркотические вещества и их прекурсоры. Ни в каких количествах. Я хочу лишь описать исследования по изучению воздействия психоделиков на организм. Чисто с научной точки зрения. Нелегальные наркотики опасны еще и тем, что нельзя проверить чистоту и концентрацию действующего вещества — что постоянно приводит к трагическим последствиям.

Микродозинг

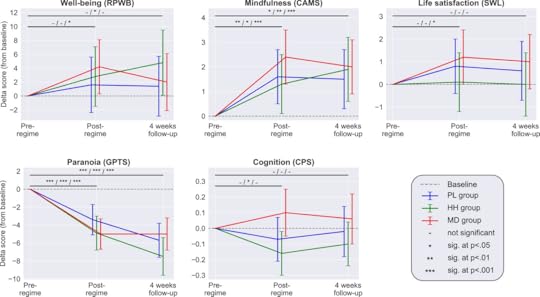

В 2021 году вышло в свет одно из самых крупных исследований микродозинга – двойной слепой плацебо-контролируемый эксперимент. Вот несколько цитат из рассказов испытуемых: «В некоторые дни во время исследования у меня очень усилилась концентрация, а цвета были более яркими. Это было для меня совершенно новое чувство!», «Мне кажется, я смог достичь очень мощного состояния измененного сознания…»

В этом исследовании подопытные принимали крохотные дозы псилоцибиновых грибов и LSD. Псилоцибин — это запрещенный в большинстве стран наркотик. Он содержится в самых разных грибах и вызывает эйфорию, галлюцинации, измененное ощущение времени и мистические опыты.

Но может вызывать и тошноту, панические атаки, даже психоз. Бывали смертельные случаи — из-за паники или дезориентации во время неудачных опытов.

LSD, диэтиламид лизергиновой кислоты — еще одно запрещенное вещество, но уже синтетическое. В целом оно вызывает схожий эффект – сенсорные галлюцинации, мистический опыт, прозрения. Принимающие LSD часто говорят, что у них звуки, цвета и ощущения словно связываются воедино. Действительно, при приеме LSD усиливается “связность” мозга. Это можно увидеть даже по показаниям МРТ: участки нервной системы, которые раньше были независимы, теперь включаются одновременно.

Однако при микродозинге человек выраженного измененного сознания не испытывает, так как доза в 10–20 раз меньше используемой для трипов. Рассказывают, что после микродозинга якобы улучшается память, настроение, креативность, цвета становятся ярче.

Должен признаться: я вас немного обманул. На самом деле написанные выше цитаты принадлежали людям из плацебо-группы, которые никаких психоактивных веществ во время эксперимента не принимали. Причем впечатлениями они делились уже после того, как узнали, что принимали плацебо. Поэтому полностью вторая цитата звучит так: «Мне кажется, я смог достичь очень мощного состояния измененного сознания… только за счет собственных ожиданий того, что может сделать микродоза». А еще один подопытный в шутку сказал: «Вы смогли запихнуть духовность в пустую пилюлю. Невероятно!»

В общем, в самом большом и дотошном на сегодняшний день исследовании микродозинг оказался ничем не лучше плацебо.

Ни по одному исследуемому показателю – от шкалы депрессии до тестов на ум и креативность. А еще оказалось, что люди, которые верили, что принимали микродозы, демонстрировали наилучшие результаты. Независимо от фактического приема веществ. То есть за эффекты веществ люди иногда принимают эффекты собственных ожиданий.

Почему это не бред

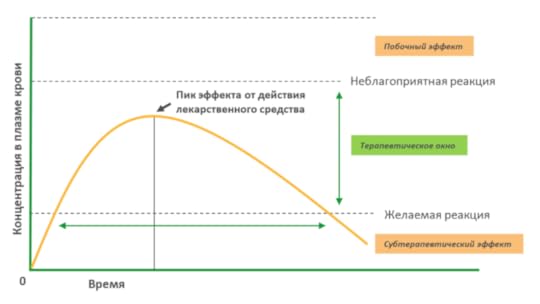

В медицинском смысле идея микродозинга не совсем абсурдна. Это вам не гомеопатия. Да, дозы маленькие, но не настолько! В фармакологии есть понятие «терапевтический потенциал» – это разница между лечебной дозой и смертельной.

У многих лекарств она всего один к двум. Превысил в два раза дозировку, откинул коньки. «Окошко», в котором вещество действует, но не отравляет — очень узкое. А вот в случае грибов эффективная доза, при которой ощущается воздействие, отличается от смертельной в тысячи раз. Для LSD смертельной дозы не выявлено вовсе — даже описаны случаи, когда люди, случайно принявшие сотни эффективных доз разом, не испытали долгосрочных негативных последствий.

Вообще исследовать психоактивные вещества — огромная проблема. И не только потому, что вещества сложно достать. Во-первых, человек, скорее всего, догадается, что принимает настоящий препарат. Поэтому крайне сложно провести слепое исследование. Во-вторых, незаконно приглашать людей к участию в экспериментах с запрещенными веществами — получается, вы подстрекаете молодёжь употреблять наркотики.

Поэтому авторы работы пошли на ухищрение. Они рассудили так: в мире полно людей, которые и так практикуют микродозинг. Давайте вместо клинического исследования в лаборатории кинем клич всем желающим — в какой бы стране они ни жили. Пусть участники микродозят как обычно, а мы за ними понаблюдаем. Но как же контроль за составом и дозировкой препаратов? Ведь каждый покупает вещества где попало, никто не проверяет их состав и так далее…

В том-то и дело: ученые смогли превратить баг в фичу!

Ведь получается, что условия эксперимента максимально приближены к реальности. Не можем управлять дозировкой? Да и не нужно! Ведь испытуемые сами достают психоделики на черном рынке, а там дозировка все равно «плавает» в зависимости от продавца и партии. Заодно это сильно удешевляет сам эксперимент, ведь подопытные сами покупают препараты. К слову, выборку удалось набрать приличную – почти 200 добровольцев (их личные данные учёные не раскрывали). В итоге эксперимент одобрила даже университетская этическая комиссия. Учёные хитро обошли целое минное поле этических и юридических конфликтов.

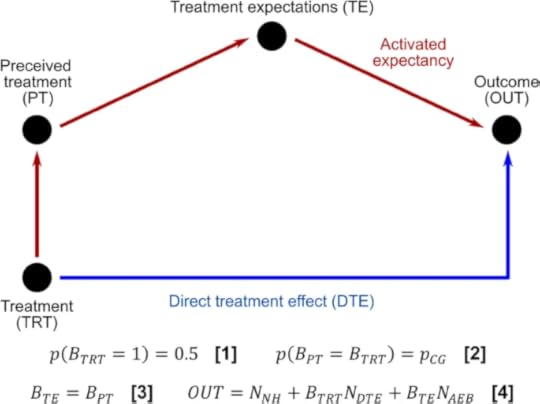

Но оставалась ещё одна проблема. Если испытуемый сам себе выдает вещества, причём где-то далеко от ученых — как сделать так, чтобы эксперимент был слепым, то есть чтобы участники сами не знали, принимают они действенное средство или плацебо? А вот так. Каждый участник получал непрозрачные капсулы для пилюль. В часть капсул он насыпал свою любимую микродозу. А часть капсул оставались пустыми — это было плацебо. Затем испытуемые раскладывали пилюли по конвертам, клеили на конверты QR-коды и перемешивали. Потом из восьми конвертов участник случайно выбирал четыре — по одному на неделю месячного эксперимента. Причём так, что либо весь месяц он принимал психоактивное вещество, либо весь месяц плацебо, либо пополам — то одно, то другое. Кому что досталось, знали только экспериментаторы — по QR-кодам.

Кроме того, людей просили угадать, что лежит в текущем конверте — и смотрели, влияет ли ожидание человека на субъективный опыт. Ответ вы уже знаете.

Гражданская наука

Сами авторы назвали свой эксперимент «гражданской наукой». И метод, который они придумали, оказался даже более ценным, чем сам результат эксперимента. Видимо, учёные тоже это понимали — и в 2023 году опубликовали в журнале Scientific Reports статью про сам метод. Причем с интересным дополнением – люди все же иногда угадывали, принимают они психоактивное вещество или нет. Это влияло на результаты. То есть даже хитрый метод с конвертами не дал настоящего слепого, плацебо-контролируемого клинического исследования — где человек в принципе не может догадаться, в какой он группе. Поэтому авторы вывели специальную «формулу ослепления».

Они как бы оценили “эффект плацебо” и научились вычитать его из эффекта препарата. Так можно прикинуть, каким получился бы результат эксперимента, если бы никто не догадался, где были вещества.

И вот они применили эту поправку к своему исходному эксперименту… «И превратили своё поражение в триумфальную победу», наверное, подумали вы. Но вот что пишут учёные:

«При традиционном анализе без этой поправки мы бы сказали, что микродозинг влияет на настроение, эмоциональность, креативность. Но после ее внесения почти ни одного результата не осталось».

Стало понятно, что эффекты микродозинга почти полностью объясняются самовнушением, а не препаратом. Кстати, авторы работы — вовсе не скептики, которые пытались разоблачить микродозинг. А совсем наоборот:

«…мы думали, что станем героями, доказавшими, что микродозинг работает. Результаты несколько разочаровали. В сообществе микродозинга все очень огорчились».

Старший ученый в этой группе — вообще чуть ли главный адепт использования психоделиков для терапии. Это профессор фармакологии Дэвид Натт.

И вот представьте: этот гуру психоделиков тщательно и убедительно показал, что микродозинг работает слабо – а то и вовсе не работает.

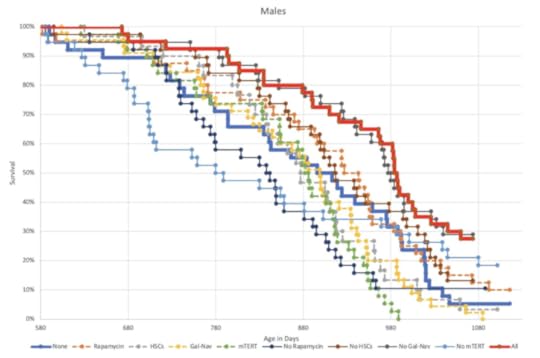

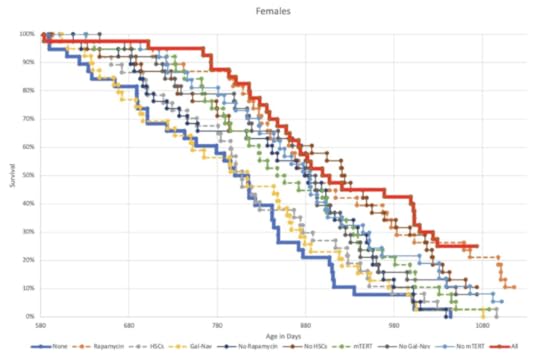

Почему меня будоражат и интригуют эти исследования? Потому что этот метод можно применить в совершенно других сферах науки, где тоже сложно провести клинические исследования. Так, я очень переживаю за развитие науки о старении. Биохакеры тоже по этому поводу переживают – а ещё они постоянно тестируют на себе всякие сомнительные препараты и БАДы. Кстати, сейчас в Гондурасе создали особую экономическую зону, город «Проспера». Там можно легально вколоть себе генную терапию и расплатиться биткойном. Да-да, киберпанк наступил.

Так вот, некоторые богатые биохакеры ездили туда, чтобы генно-модифицироваться (делать этого я пока не рекомендую).

Но даже эти экстремалы почти никак не помогают науке. И вот почему:

Во-первых, каждый биохакер экспериментирует на одном человеке – на самом себе. Выборки, по сути, нет;

Во-вторых, он знает, что вколол или проглотил. Эксперимент не слепой.

Но что, если применить к биохакерам вот эти хитрые способы группы Дэвида Натта? Давайте «ослепим» их на расстоянии и внесем статистические поправки на ожидания. Так мы сможем провести на куче биохакеров по всему миру большое клиническое исследование. Уже есть сотни биохакеров, которые себя чем-то биохакают: например, много лет принимают рапамицин, который продлевает жизнь мышам, но на людях толком не тестировался. Ну а мы превратим их хобби в науку. Раньше люди просто ходили под кайфом. А теперь ходят под кайфом — но ради науки. И так же биохакеры — раньше просто хрустели БАДами как попкорном, а отныне будут давать реальную информацию ученым.

Есть ли уже результаты?

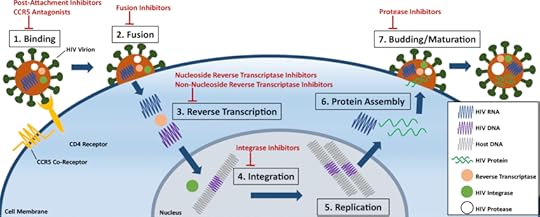

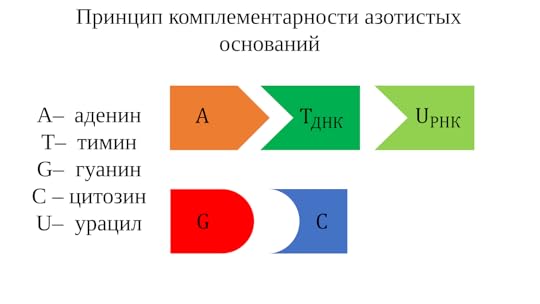

Исследование команды Натта опровергло действенность именно микродозинга. Но у этого же ученого есть десятки статей про использование психоделиков — просто в обычных дозах. Например, Натт публиковал обзор опыта медицинского применения психоделиков, в том числе псилоцибина и LSD. И вывод его такой: по-видимому, основной эффект психоделиков в виде странных ощущений вызван тем, что они стимулируют рецепторы серотонина в мозге — как будто у вас слишком много серотонина. Причем психоделики стимулируют строго определенный тип серотониновых рецепторов – 5HT2A. Именно они отвечают за измененное состояние сознания с галлюцинациями и деперсонализацией. Это смогли доказать: есть лекарства, которые блокируют именно этот тип рецепторов. И если их принять, психоделики перестают действовать.

И главное, Натт описывает, как эти изменения в сознании происходят. Обычно наш мозг работает синхронно и ритмично. Помните про мозговые ритмы? Вот тут они расстраиваются. Но это не просто хаотичный бардак. От психоделика внутри коры усиливается связность: у сигнала становится больше шансов пробиться из одной части мозга в другую. Все в мозге связывается со всем. Например, так может возникнуть синестезия, когда два ощущения объединяются в одно: вы начинаете «нюхать звуки» или «слышать цвета», как композитор Скрябин.

В таком состоянии могут возникать новые, необычные ассоциации, которые раньше никогда в голову бы не пришли.

Натт утверждает, что в некоторых случаях псилоцибин помогает людям с клинической депрессией — причем этот эффект может длиться много месяцев после одного приема. По его версии, тут работает именно повышенная связность в коре головного мозга. Грубо говоря, депрессия эту связность нейронов понизила, а психоделик — повысил обратно к нормальным показателям.

Эта идея заинтриговала многих ученых. Они увидели в этом своего рода «продолжение» для самого популярного и изученного средства для борьбы с депрессией: так называемых ингибиторов обратного захвата серотонина. Типа сертралина, известного под торговым названием Золофт.

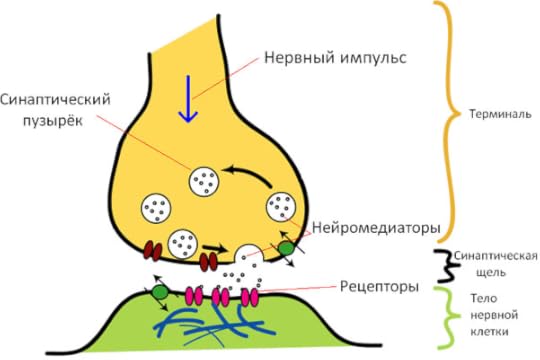

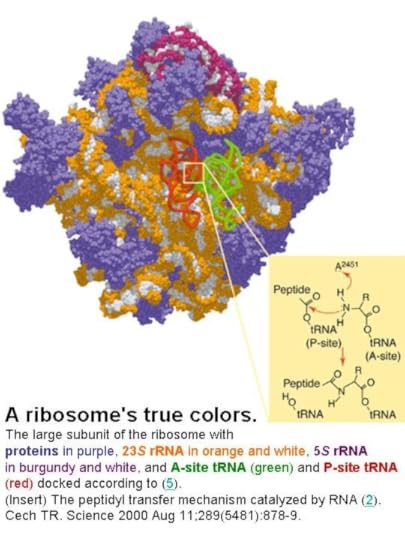

Вы наверняка слышали о таких антидепрессантах. Работают они так: есть два нейрона. Отросток одного заканчивается на теле другого. И вот в этом месте возникает щель под названием синапс. Один нейрон выбрасывает туда вещество-нейромедиатор, что может активировать другой нейрон. Чтобы нейрон не «закоротило» навечно, есть молекулы, которые «втягивают» нейромедиатр обратно в первый нейрон. Это и есть «обратный захват»: выбросили серотонин, потом обратно захватили. А вот антидепрессант не дает втянуть серотонин обратно — «подавляет обратный захват». Серотонин остается в щели и сигналит гораздо дольше и эффективней.

Представьте, что ваш мозг перестал нормально награждать себя серотонином: вас ничто не радует и не мотивирует. Тогда лекарство может во много раз усилить и продлить даже редкий и слабый сигнал. И в вас уже что-то зашевелилось. Теперь понимаете, почему ученых так заинтересовали психоделики? Не нужно ждать, пока ваш собственный нейрон выделит серотонин. Психоделики сами бьют в его мишень — работают вместо серотонина. А еще рецептор серотонина намертво прицепляет к себе молекулы LSD — видимо, поэтому некоторые остаточные эффекты препарата могут длиться недели и даже месяцы.

Нервно-паралитическое

А теперь – небольшое отступление про «Новичок». Все, что я вам сейчас рассказал, очень похоже по действию на боевой яд. Мы обсуждали нейромедиатор серотонин, а есть нейромедиатор ацетилхолин. Его главная задача — активировать мышцы. Выбросили его, мышца сократилась. А чтобы мышца не «залипла» и ее не свело, есть фермент ацетилхолинэстераза. Она разрушает ацетилхолин — и мышца расслабляется. Так вот, химическое оружие типа «Новичка» не дает этой ацетилхолинэстеразе работать. Теперь некому выключить мышцы – и их сводит судорогой. Потом отказывают не только руки и ноги, но и мышцы, нужные для дыхания. Так работают и некоторые другие боевые нервно-паралитические газы — например, зарин, табун и VX.

Но вот что интересно: этот же эффект используют, чтобы облегчать болезнь Паркинсона. Если давать больному микродозы такого нервно-паралитического вещества, можно ослабить тремор.

Но вернёмся к обзору Дэвида Натта. Он озаглавил его «Что мы знаем, что мы думаем и что еще предстоит изучить». О чём же думает Натт? Например, о том, что длительное положительное влияние психоделиков на настроение связано с усиленной нейропластичностью — то есть способностью мозга меняться и создавать новые нейронные связи. Какие тут есть доказательства? Как минимум это показали опыты над животными. Им давали психоделики – а в их мозге выстраивались новые связи за счет нейропластичности.

Это можно сравнить с выдуванием стекла: пока оно горячее, из него можно слепить что-нибудь красивое. Ну или что-то стремное. А когда оно застынет, то это уже надолго.

Именно по этой причине я сам никогда не принимал психоделики. Я очень ценю свою личность и не хочу, чтобы она непредсказуемо изменилась. А это правда может произойти. Есть небольшое исследование 2018 года, авторы которого изучили, как псилоцибины меняют черты личности человека. Учёные использовали признанный опросник из психологии под названием «Большая пятерка». Выяснилось, что после приема псилоцибина у людей чуть снижался невротизм, увеличивалась экстраверсия и открытость к новому опыту. Разумеется, это грубая прикидка: тонких изменений личности этим тестом не засечь.

Казалось бы — здорово, мозг может меняться в лучшую сторону. Но и в худшую — тоже может. Что, если человек под действием психоделиков поймает паническую атаку, уверует в какие-нибудь теории заговора, станет параноиком? Некоторые считают, что так произошло с великим фантастом Филипом Диком.

Во всяком случае, мы знаем, что с какого-то момента он стал конспирологом. Например, он активно наезжал на моего любимого писателя Станислава Лема. Дик считал, что Лем — это на самом деле заговор коммунистов, псевдоним для секретного комитета, который под видом научной фантастики развращает американскую молодежь. Дик даже написал тематический донос в ФБР.

Вот уж действительно, плохой трип получился.

Итак, ученые предлагают два механизма действия психоделиков, которые теоретически могут облегчить депрессию:

воздействие на рецепторы серотонина;

нейропластичность – возможность повысить связность между нейронами.

Но допустим, вы не верите субъективному опыту людей, ведь его невозможно измерить приборами. Но в 2021 году учёные показали, что небольшие дозы LSD резко повышают концентрацию в крови фактора BDNF. В норме BDNF стимулирует и поддерживает развитие нейронов, усиливает нейропластичность. А когда мозг дряхлеет, особенно при болезни Альцгеймера, его количество резко снижается.

То есть ученые рекомендуют принимать LSD? Нет. Во-первых, если вы хотите повысить себе BDNF — просто займитесь спортом. Да, молекула, влияющая на мозг, вырабатывается при физических нагрузках. Во-вторых, принимать можно и сам BDNF. Уже сейчас идут клинические исследования, где с болезнью Альцгеймера пытаются бороться за счет прямых инъекций этого фактора. В-третьих, помните, что психоделики могут изменить вашу личность. А микродозинг без выраженных психоделических эффектов, по-видимому, не очень-то и работает.

Зачем исследовать наркотики

Надо сказать, что в последнее время работ по изучению психоделиков становится все больше. Есть даже довольно зрелая область науки, психофармакология, которая занимается конкретно вопросами пользы психоактивных веществ.

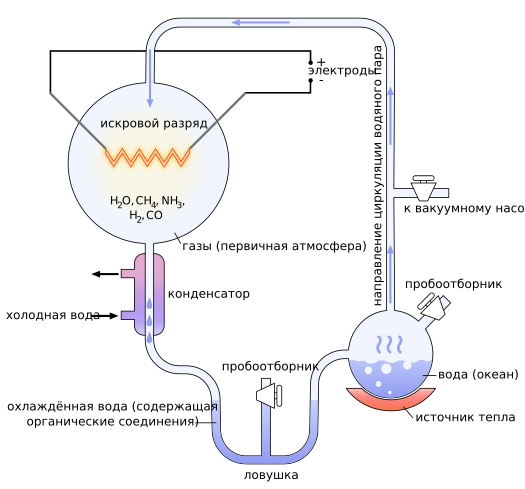

Но почему ученые так упорно пытаются ввести запрещенные наркотики в медицину? Почему про LSD написано порядка десяти тысяч научных статей? Ради хайпа и эпатажа? Чтобы привлечь внимание СМИ? Нет. Просто для лечения проблем с нервной системой нужно воздействовать на нервную систему. А для этого — присматриваться к веществам, которые на нее сильно влияют. Вот пример из истории: психоделик LSD принадлежит к известной группе веществ эрголинов — от слова ergot, «спорынья». Спорынья — это ядовитый грибок. В нем есть куча алкалоидов: одни вызывают некроз тканей, а другие, эрголины, вызывают галлюцинации. От спорыньи может развиться эрготизм – им довольно часто страдали в Средневековье.

Ведь спорынья — это паразит зерна, который может попадать в хлеб. Есть даже неоднозначная теория, что массовыми случаями эрготизма в прошлом можно объяснить повсеместные мистические опыты, чрезмерную религиозность и охоту на ведьм.

Но эрголины могут быть и полезными. Например, эрготамин еще с начала XX века используется для борьбы с мигренью — он помогает от боли, когда не справляются даже самые сильные обезболивающие. Также из эрготамина можно получить и LSD.

А что псилоцибин? Про его использование для лечения депрессии уже вышли некоторые клинические исследования, причем в серьезных научных журналах, например, в New England Journal of Medicine. Авторы обнаружили, что псилоцибин, по-видимому, не хуже, чем обычные антидепрессанты — те самые ингибиторы обратного захвата серотонина. Конечно, это еще нужно будет подтвердить — но американская FDA уже рассматривает утверждение псилоцибина как лекарства от депрессии для тех случаев, которые не поддаются лечению другими средствами. «Волшебный гриб» даже внесли в категорию breakthrough therapy — это упрощенная процедура для лекарств, которые могут оказаться прорывной терапией.

Сейчас псилоцибин находится во второй фазе клинических исследований на людях. Остается третья фаза испытаний и сертификация. Если испытания дадут положительный результат, возможно, уже через пару лет в США будут рутинно давать «волшебные грибы» от депрессии — и это будет легально. Может, и мир потом подтянется.

Как быть с вредом от наркотиков

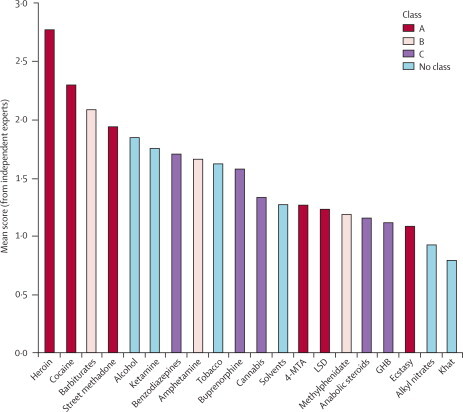

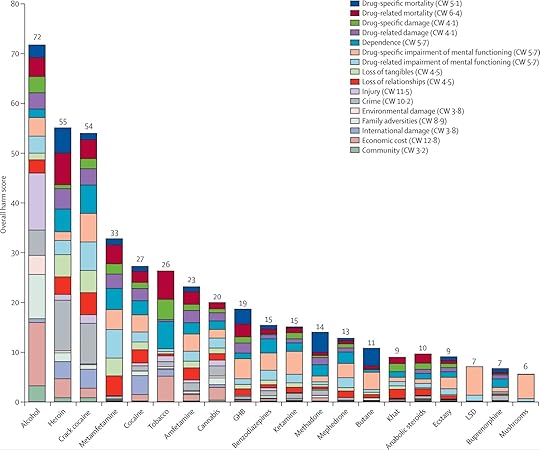

А теперь я расскажу, почему Дэвид Натт не просто известен, а скандально известен. В 2007 году он опубликовал статью в журнале «Ланцет» — про сравнительную опасность разных наркотических веществ. Натт собрал экспертов по вопросам злоупотребления психоактивными веществами — от героина и кетамина до алкоголя, табака и так далее. И предложил специалистам оценить вред этих веществ по объективным параметрам — невзирая на их легальность. При этом эксперты оценивали вред и для самого человека (насколько ты вредишь себе), и для окружающих (насколько разрушительно твое поведение). А потом специалисты сравнили эту меру опасности с правилами оборота наркотических веществ, принятыми в Великобритании. В Великобритании тоже есть списки запрещенных веществ: чем выше уровень в списке, тем строже его регулируют и тем строже наказание за оборот.

Согласно Натту, алкоголь — разрешенное вещество — попал на 5 место в рейтинге вреда. Выше него оказались только героин, кокаин, барбитураты и кустарно произведенный уличный метадон. Статья вызвала жуткий скандал. Многим казалась оскорбительной сама идея о том, что разрешенные вещества наносят людям гораздо больший вред, чем строго запрещенные. Например, LSD, который находится в самом строгом списке по версии наркоконтроля, оказался в рейтинге Натта на 14 месте — ниже табака и марихуаны.

Причем скандал вышел национальным — потому что Натт был не просто эксцентричным ученым, а председателем Совета по вопросам наркозависимости при правительстве Великобритании. Далее, в 2009 году, он прочел пламенную лекцию, где повторил свои выводы — мол, давайте ранжировать наркотики по их реальному вреду. Тут терпение чиновников лопнуло. Сначала Натта заставили извиниться, а потом министр внутренних дел Великобритании выгнала его из Совета по вопросам наркозависимости. При этом Натт признал некоторые упреки критиков и переработал свою методологию: теперь она учитывала не только мнение экспертов, но и объективные критерии вреда. В 2010 году вышла еще одна статья, тоже в «Ланцете».

И как вы думаете, что в этот раз оказалось на первом месте по вредоносности? Угадали, алкоголь! Теперь он уже с большим отрывом обогнал и героин, и крэк, и метамфетамин — из-за своего более сильного вреда для окружающих. А легальный никотин снова оказался выше марихуаны. Что касается LSD, экстази и псилоцибиновых грибов, они улетели на далекие 17, 18 и 20 места — хотя по закону входят в самый «опасный» список.

У опалы Натта была еще одна интересная причина. Незадолго до увольнения он раскрыл новый, недооцененный источник зависимости — «эквази». Вы еще не знаете, что это за тайная угроза? Сейчас расскажу! Вполне возможно, что она с вами рядом.

«Я узнал об этой опасности от женщины, которая страдала от необратимых повреждений мозга, вызванных “эквази”. У нее наблюдалось глубокое изменение личности, повысилась раздражительность, импульсивность и тревожность, пропала способность испытывать удовольствие. Плохо функционировала фронтальная кора, что негативно сказывалось на принятии решений и выборе партнеров и привело к нежелательной беременности. Также женщина потеряла трудоспособность, вероятно, навсегда. Таким образом, социальная цена вреда от эквази чрезвычайно высока!»

«Какова же природа зависимости от эквази? Эквази вызывает у людей выброс адреналина, эндорфинов. Им злоупотребляют миллионы граждан Великобритании, включая детей и подростков».

«Опасные последствия употребления эквази хорошо изучены. От него умирают около 10 человек в год, еще больше страдают от необратимых повреждений мозга. Установлено, что негативные эффекты проявляются при одном из 350 употреблений эквази; этот риск… чаще проявляется у опытных пользователей. <...> Эквази связано с более чем сотней ДТП в год, порой со смертельным исходом».

И далее еще статистика: в США эквази вызывает 11 тысяч травм в год, а в некоторых графствах Великобритании число черепно-мозговых травм от таких случаев больше, чем от ДТП, особенно в сельской местности.

«Потребители эквази склонны собираться в группы, которые зачастую склонны к агрессии и рукоприкладству. Зависимость от эквази… нередко принималась судами как довод в пользу развода».

«Основываясь на этих тревожных фактах, Совету по наркозависимости Великобритании следовало бы внести эквази в наиболее регулируемой группу наркотиков, список А».

«Догадались ли вы, что такое “эквази”? Это синдром зависимости от верховой езды и лошадей! (От слов “экстази” и equestrian — лошадник.) Зависимость от него вызывает повышенный риск падения с лошади или попадания под нее. Думаю, многие люди удивятся, что катание на лошадях настолько опасно. Но таковы данные».

Конечно, я решил устроить этой статье фактчекинг. И узнал, что одна из самых лошаделюбивых стран по доле населения — это Швеция, там полмиллиона человек катаются на лошадях. И за 20 лет там зафиксировали больше 1 500 травм, 18 на 100 000 человек ежегодно, в том числе среди детей. Если что, это в 18 раз больше числа убийств на душу населения в той же Швеции. Понятно, что такое сравнение не очень корректно, но оцените масштаб проблемы. В другом исследовании опросили 500 человек, купивших принадлежности для верховой езды. 6% из них попадали в больницу, а 25% обращались к врачу из-за травм при верховой езде.

Я считаю, что это очень остроумное сравнение. Однако именно из-за этой статьи министр внутренних дел Жаклин Смит попросила Натта публично извиниться перед семьями, чьи родственники пострадали от употребления наркотика экстази. Лично я бы в ответ сказал — может, наоборот, министр проявляет неуважение к жертвам верховой езды? Почему жертвы конного спорта не получают должного внимания?

Натт не просто троллил правительство. Он специально сравнил любителей конного спорта именно с экстази — веществом, смертность от которого чрезвычайно низка. Натт хотел доказать, что запрет веществ часто продиктован не их опасностью, а иррациональными причинами. Мы часто слышим от традиционалистов: «Подумайте о детях». А рядом существуют праздники и хобби, которые то и дело наносят тяжелые увечья детям — но они не запрещены. Например, в Каталонии есть старинная традиция строиться на праздник в огромные человеческие пирамиды. По традиции, на самый верх подсаживают детей. При этом такие пирамиды часто падают. Или возьмем уже упомянутое катание на лошадях. Если оно фактически убивает больше людей, чем экстази, почему экстази регулируется так строго, а лошади — нет?

Натт предлагает нам задуматься о том, почему «традиционные» вещи — допустимы и якобы безопасны, а «непривычные» считаются опасными и запрещены. Учёный предлагает государству принимать решения о классификации наркотиков на основе научных данных, а не мнений политиков или традиций.

Признание учеными

Чем же дело кончилось? Да, Натта выгнали из госкомиссии по наркозависимости — правда, он тут же организовал свою независимую, DrugScience. Научное сообщество было на стороне коллеги. В 2013 году Дэвид Натт получил премию имени Джона Мэддокса — «За достижения в области научно обоснованного подхода к классификации наркотиков». В формулировке награды даже специально отметили, что он подвергся гонениям.

Тут важно знать, кто такой Джон Мэддокс: это бывший главный редактор Nature, который прославился борьбой с псевдонаукой.

В частности, он опроверг теорию памяти воды. Приз его имени получали разные борцы с мракобесием. Например, Эдзард Эрнст, бывший приверженец гомеопатии, который стал ее критиком. Или Элизабет Лофтус, которая занималась проблемой ложной памяти свидетелей — той самой, из-за которой несправедливо осудили и продолжают осуждать множество людей.

И все же правильно говорят: критикуя, предлагай. Я рад, что Натт не просто толкал речи. Раз уж он показал, что алкоголь – самое опасное психоактивное вещество, то решил: нужно принимать какие-то меры. И основал в 2014 году компанию, задача которой — разработать заменитель алкоголя. Компания называется GABA Labs — в честь нейромедиатора ГАМК. Этот нейромедиатор обычно тормозит нервные клетки, уменьшает их активность. В том числе через него на нас воздействует этанол в спиртных напитках. Практически все симптомы опьянения — повышенная коммуникабельность, расслабленность, развязность — по-видимому, вызваны действием этанола на рецепторы ГАМК.

Дэвид Натт поставил себе задачу: создать напиток, который вызывает те же самые эффекты, но не вызывает привыкания — заменить алкоголь чем-то более безопасным. Люди все равно будут пить — так пусть хотя бы пьют что-то не столь вредное.

В этом смысле идея Натта при успехе могла бы абсолютно перевернуть весь мир. Вопрос лишь в том, насколько эта идея реализуема. Пока что авторы из GABA Labs говорят так: мы кое-что разработали – и сейчас проходим комиссию американского регулятора FDA. Добровольцы пробовали эти аналоги алкоголя — их впечатления описаны в статье в Business Insider. При этом сами создатели поясняют, что совсем напиться этим веществом нельзя. А рассказам о том, что напиток вызывает «расслабление и приятное чувство в теле», пока что сложно верить — учитывая эффект плацебо.

Как видите, вся нейронаука, о которой мы говорили — синапсы, нейромедиаторы, рецепторы — очень даже практична. Она может менять мир и улучшать жизнь. Вот почему я считаю, что научная ценность исследований психоактивных веществ велика. Изучая, как разные вещества действуют на мозг (в том числе в разных дозах — поэтому эксперименты с микродозингом тоже должны продолжаться), мы раскрываем механизмы их действия и можем воспроизвести их с меньшим вредом.

Наркотики приносят много зла. И поэтому мы обязательно должны их исследовать — именно для того, чтобы обернуть зло на пользу.

Источники: https://docs.google.com/document/d/1DSCmD93QRM-TGnq_Byhyph2WLLdzoLxiRYjcRk1LTCE/edit

September 11, 2024

Научна ли психология?

После одной ситуации мой семейный врач фактически заставил меня пойти к психиатру. И там я принимал антидепрессанты и общался с терапевтом, пока депрессия не отпустила. Короче, так получилось, что в один момент вопрос «научна ли психология» в самом широком смысле – стал вопросом продолжения моей жизни, профессиональной и личной.

Спойлер: с тех пор мне стало сильно лучше. Но личный опыт – это не доказательство, а последнее прибежище гомеопата. Помогла ли мне терапия — или просто меня в трудную минуту заманили на какие-то ненаучные теории? Или вот лекарства — они действительно помогли или дело в эффекте плацебо? Вот я вхожу в комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Можем ли мы раскритиковать психологию также, как критиковали астрологию или гомеопатию? Давайте разбираться.

Если YouTube не работает, мы загружаем видео сюда: https://scinquisitor.substack.com/. Приятного просмотра. А ниже, как обычно, будет сокращенная текстовая версия. Список литературы по ссылке в конце.

На самом деле у многих людей, даже хорошо образованных, очень смутное представление, чем вообще занимаются психологи. Как минимум постоянно путают три разных дисциплины: психологию, психотерапию и психиатрию. «Психологом» сейчас могут назвать и инстаграмного гуру без образования и лицензии, который прошел пару онлайн-курсов, и практикующего медика-психиатра. Психологом может себя объявить ваша бабушка, которая любит давать житейские советы. И даже эзотерический адепт, который учит людей ходить по углям или материализовывать желания на тренингах личностного роста.

Но мы-то за науку. Поэтому давайте разбираться, что правильно называть психологией и как отличать ее от психиатрии и психотерапии. Само слово «психология» означает «учение о душе». Как известно, души нет… так что… расходимся. Но на самом деле психология — это исследование человеческого разума и поведения, того, как мы чувствуем, думаем, вспоминаем, воспринимаем информацию.

Было бы здорово изучать всё это напрямую, приборами. Этим занимается нейробиология — там смотрят, как работают нейромедиаторы, как сигналы передаются по нейронам, какие области коры за что отвечают. К сожалению, мы пока не можем настолько хорошо залезть в мозг человека. Томограф не подскажет, почему мы любим не заботливую Машу, а вредную Сашу, не поможет выйти из нездоровых отношений или пережить тяжелый период в жизни. Но, может, это и не нужно? Многое о человеке можно понять по его поведению, реакциям, словам. Этим и занимается психология, точнее, фундаментальная психология.

Поведение человека можно регистрировать достаточно точно — в том числе в лаборатории. Еще можно задавать человеку вопросы и проводить с ним различные тесты. Например, тесты на IQ, большую пятерку психологических черт личности, темную триаду, шкалу депрессии Бэка.

Если психология прежде всего изучает состояние разума и поведение, то задача психотерапии — их изменить. Улучшить ментальное здоровье, помочь избежать неприятных мыслей, лучше адаптироваться в обществе. При этом психолог может ни разу в жизни не проводить терапию — только вести исследования и писать работы. И наоборот: психотерапевт может всю жизнь помогать людям, но при этом не заниматься экспериментами.

А психиатрия – это уже направление медицины. Психиатры – врачи, которые занимаются расстройствами психики. Например, депрессией, шизофренией, обсессивно-компульсивным расстройством. Для всех этих заболеваний есть официальные диагностические критерии. Для некоторых их них есть либо доказанные способы лечения, либо поддерживающая терапия, чтобы облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Все терапии описаны в научных статьях и проходят клинические исследования. В России только врачи-психиатры имеют право назначать пациентам медикаменты для лечения ментальных расстройств.

В интернете можно найти множество постов, где психологию объявляют ненаучной. Для примера я взял статью на Дзене «Почему психология — это не наука». Опубликовал ее школьный журнал «Лучик». Ох ты ж мой Лучик мракобесия! Я выбрал этот пост не потому, что он какой-то особенный (хотя у аккаунта 180 тысяч подписчиков, а под постом 600 комментариев), а потому, что его аргументы я множество раз встречал, в том числе в комментариях к своим видео.

Итак, пройдёмся по признакам «настоящей научности», которым не удовлетворяет психология по мнению автора статьи.

Автор пишет: в настоящей науке есть твердые термины, которые все ученые понимают одинаково. А еще есть измерения, точные и повторяемые. Действительно, это часто предъявляют психологам: «А что такое психика? Что такое сознание? У вас нет даже определения главного предмета изучения!»

В настоящей науке не так, пишет критик: «Все биологи всех стран мира знают, что такое живая клетка и из чего она состоит». Хм, забавно, что автор привел пример именно из биологии! Потому что биология — это наука о жизни. А что такое жизнь? У ученых нет четкого определения того, что такое «жизнь». Мнения расходятся. А главное, большинство работающих биологов этот спор напрочь игнорирует, не считая нужным в этом разбираться. Чем психологи хуже?

Далее автор пишет: «А вы можете точно сказать, что такое “радость”? Или “грусть”? Или “счастье”?». «Вы можете измерить счастье? Или глубину депрессии?». Мол, эти вещи субъективны. Но вообще-то... глубина депрессии может быть измерена, допустим, опросником Бека. Как вы понимаете, я его проходил. Как у этого теста с надежностью и валидностью?

Показано, что если человек в течение недели пересдает этот тест, то коэффициент корреляции между пробами — 0,93. Если что, единица — это идеальное совпадение. То есть надежность очень высокая. Но как оценить валидность теста на депрессию? Как понять, измеряет ли он депрессию или что-то иное? Для этого нужно найти какой-то другой способ ее оценить. Например, диагноз врача, который не использовал опросник. Или поведение человека. Или… статистику самоубийств.

Так и сделали. Оказалось, что люди с высокими баллами по шкале Бека чаще обращаются за психологической помощью, их трудоспособность падает, и среди них выше вероятность самоубийства — причем и смертей, и повторных попыток.

Для контраста давайте проверим валидность какой-нибудь эталонной фигни, например, астрологии. Допустим на минуту, что совместимость в отношениях по натальным картам и знаку зодиака работает. Тогда мы можем наложить ее на статистику разводов: астрологически совместимые пары должны разводиться реже, чем несовместимые. Иначе что это за совместимость такая?

И такие эксперименты действительно провели! Как несложно догадаться, валидность у астрологии стремится к нулю. Или вот недавно добавилось свежее исследование. На выборке в 12791 человека авторы не нашли никакой связи между знаком зодиака и уровнями несчастья, неудовлетворенности браком, работой, финансовым состоянием и так далее. Случайный номер от 1 до 12, приписанный человеку, имел такую же предсказательную силу, как астрология.

Ладно, идем дальше, депрессию измерили, а как насчет счастья? Конечно, сложно сформулировать единое определение счастья для всех людей. Но ученые смогли разработать инструмент, который в разных странах, у разных психологов и пациентов измеряет уровень удовлетворенности жизнью. Как проверяли валидность этого инструмента? Во-первых, чем выше был результат по этому тесту, тем ниже были баллы в тестах на тревожность и депрессию. Во-вторых, он хорошо согласовывался с другими, более старыми тестами на счастье, которые уже были валидированы.

Постойте, но это какая-то круговая аргументация. «Библия права потому, что в ней написано, что Библия права». Получается, что одними психологическими тестами доказывают точность других. Чтобы объяснить, почему это иногда может работать, приведу пример. Допустим, нам нужно придумать тест на дождь. Я предлагаю такой: проверить, есть ли капли воды на моем окне. Конечно, окно может быть мокрым по разным причинам — может, его просто помыли. Но если и правда был дождь, то я предсказываю, что капли будут не только на окне, но и в виде луж на асфальте. Это будет вторым тестом.

Обратите внимание, что эти тесты опираются на разную информацию. Но оба являются тестами на дождь. И когда мы много раз видим, что результаты этих двух тестов совпадают — получается, что они друг друга взаимно валидируют. Даже если я не знаю ничего о том, что было в тот момент в небе.

А если совпадений не видно, скорее всего, с тестами что-то не так. Скажем, окно закрыто сверху навесом. Или, наоборот, лужа на асфальте из-за дырявой трубы. Так же и с валидностью психологических тестов. Мы не имеем точной информации о том, что происходит у человека в голове. Но мы можем взять много разных независимых тестов и убедиться, что их показания в целом сходятся.

В статье «Лучика» есть еще две интересных претензии к психологии:

• Каждый человек уникален и все время меняется, поэтому нельзя получить воспроизводимые результаты;

• И поэтому же психологи не могут предсказывать поведение людей, а только с умным видом объясняют его задним числом.

Тут я должен в какой-то степени согласиться с критикой. Действительно, некоторые психологи любят объяснять все задним числом. «Джон Кеннеди с юности страдал от низкой самооценки, обусловленной не только непростым детством, но и болезнями», — откуда вы это взяли? Все ли люди с непростым детством страдают от низкой самооценки?

При этом заранее предсказать человеческое поведение психологи обычно не могут. А вот физик может вывести существование еще не открытых элементов, а инженер — предугадать, при какой нагрузке развалится дамба. «Лучик» прав и в том, что каждый человек уникален. Но мы можем находить статистические закономерности в поведении, общие для больших выборок людей. Похожим образом работает фармакология. Да, у каждого человека свой геном, аллергии, здоровье, рост, вес, история болезни. И даже хорошее лекарство не может помогать абсолютно всем. Но в среднем оно повышает ваши шансы выздороветь и выжить.

И у проверенных психологических тестов есть предсказательная сила. В среднем люди с депрессией чаще совершают самоубийства. Хоть мы и не можем сказать, кто именно совершит его, а кто нет. И это вполне воспроизводимые результаты.

Ну вот, мы написали это слово, «воспроизводимость». А значит, нужно разобрать одну из главных претензий к психологии, теперь уже от ученых. Говорят, что в ней существует «кризис воспроизводимости». Что это значит? Психологи постоянно находят интересные эффекты, достойные первых полос новостей. Но когда их эксперимент пытаются повторить другие ученые — часто ничего не выходит. Вот пример: в 2012 году я посмотрел выступление на площадке TED Talks. Исследовательница рассказывала о том, как вашу жизнь может изменить… правильная поза.

Ее выступление набрало более 70 млн просмотров. А статью 2010 года, на которой оно основано, ученые процитировали более полутора тысяч раз. Лично мне это сразу показалось какой-то фигней. Так и вышло. Работу несколько раз пытались воспроизвести, и результаты в основном были отрицательными.

Еще одна «расхожая истина», которую до сих пор повторяют, это «эксперимент с зефирками», marshmallow test. Мол, дети, которые смогли потерпеть и не съесть вкусную зефирку ради большей награды в будущем, станут более успешными и даже стройными, чем те, кто съел ее сразу. Этот эксперимент не воспроизводился многократно. Последний раз его не воспроизвели этим летом. Сравнили выросших детей, которые выбрали мгновенную награду, и детей, которые терпели. Две группы теперь уже взрослых никак не отличались по успешности, образованию и здоровью. И все равно про эти зефирки пишут везде – и в книгах, и в социальных сетях. Даже знаменитый физик Митио Каку говорил в интервью, мол это главный предсказатель успеха, инфа 100%!

Кризис воспроизводимости в психологии пытались изучать. Один из самых известных примеров — это большой проект Many Labs 2. Авторы взяли 28 классических и современных исследований по психологии и попытались их повторить. Причем на огромной выборке людей из разных 36 стран. И им удалось повторить результаты экспериментов всего в 54% случаев. Думаю, тут есть три объяснения.

1 - ученые больше склонны публиковать результаты, которые подтверждают их гипотезу. Была такая забавная статья под названием «Мы всегда умели заглядывать в будущее». В ней взяли случайную выборку исследований в области психологии — и обнаружили, что в 97% этих статей были положительные результаты, подтверждающие исходную гипотезу. Авторы пошутили, мол, это доказывает, что у психологов есть дар предвидения. Выдвинул гипотезу? Психолог? С 97% вероятностью твоя гипотеза будет верна. Можно ничего не проверять.

Публиковать успех проще и приятней, чем неудачу. А если получил неожиданный результат — можно сделать вид, что так и задумано – и переписать статью под новую гипотезу.

2 - результаты исследований часто принимают на веру, если они подтверждают наши предубеждения. Например, эксперимент с зефирками потакает упрощенной картине мира. Какие-то люди не достигли успеха, страдают? Да они просто ленивые и жадные, работать не хотят! Кстати, такое мнение почему-то популярно среди людей с обеспеченными родителями и стабильным доходом.

3 - сами экспериментаторы тоже люди. И не защищены от психологических эффектов. Было нашумевшее исследование про так называемый «прайминг», «предустановку». Например, человеку долго показывают картинки на тему старости. А потом тайно наблюдают — и видят, что он более медленно идет по коридору к выходу. Идея в том, что человека можно подсознательно «зарядить» на определенное поведение. Этот результат тоже почти не удавалось повторить.

Но потом ученые придумали хитрый трюк: проверять не только подопытных, но и самих экспериментаторов. И оказалось, что, если учёные верят, что подопытные будут идти медленнее по коридору, они сами бессознательно медлят — и замеряют чуть более продолжительное время их ходьбы.

Сложности с воспроизведением случаются не только в психологии. А насколько психология вообще выделяется в этом смысле?

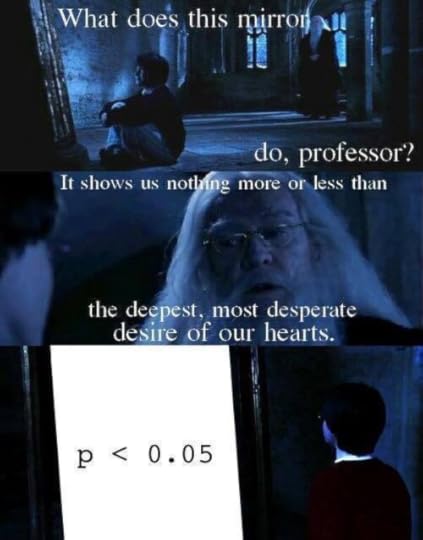

Вы когда-нибудь слышали про «пи-хакинг»? В научных статьях часто можно встретить выражение «p меньше какого-то числа». Это так называемая статистическая значимость результата. Есть общепринятый порог статистической значимости: 0,05. Помните, в «Гарри Поттере» было зеркало, в котором каждый человек видит то, чего желает больше всего на свете? Если бы ученому дали такое зеркало… то он наверняка увидел бы в нем заветное p < 0,05. Чем меньше p, тем лучше.

Потому что чисто формально, если этот порог пройден, ты имеешь право сказать: «эффект был обнаружен». А если через 0,05 перепрыгнули, придется написать: «эффект обнаружить не удалось». Проблема в том, что автор – специально или даже бессознательно - может чуточку подогнать статистический тест, условия, выборку так, чтобы дотянуть до заветного порога <0,05. Это называется «p-хакинг». А раз существует этот хакинг, значит, есть и подозрительная «серая зона» «пи».

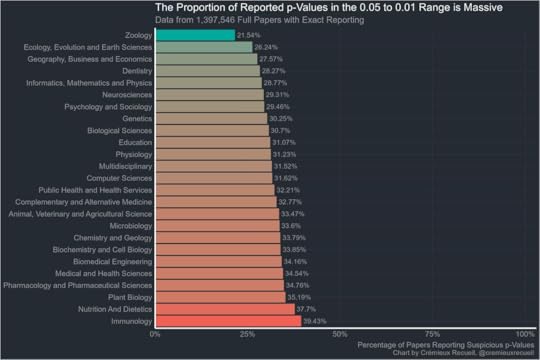

Конечно, если в результатах статьи p < 0,001, то никаким хакингом это, скорее всего, не наскребешь. А вот если мы видим p = 0,049 — можно предположить, что кто-то пытался натянуть сову на глобус. И вот самое интересное: мы можем взять какую-то область науки и посмотреть — какая доля статей имеет p-значения в этой «серой зоне».

Так сделал один научный блогер. И наименее проблемной оказалась зоология: в ней таких «серых» результатов всего 21%. Дальше идут пункты «Экология, эволюция и науки о Земле», «География, бизнес и экономика» и так далее. И знаете, кто оказался в самом низу рейтинга? Иммунология и диетология! Там чаще всего результаты в серой зоне. А вот психология скромно сидит ближе к верху списка. Прямо рядом с нейробиологией, генетикой и физикой.

Конечно, нужно подчеркнуть: это не официальный рейтинг натяжек в науке, а всего лишь забавная прикидка. На p-значениях свет клином не сошелся. Но понятно, что о каком-то уникальном «кризисе воспроизводимости», от которого страдает исключительно психология, говорить нельзя.

А как насчет того, чтобы что-нибудь доказать? Возможно ли это в психологии? Вот автор статьи в Лучике говорит, что сама фраза «психологи доказали» — ошибка. Потому что, цитирую: «”доказать” психология не может абсолютно ничего и никогда». Но вот банальный пример: есть академический психолог – Питер Брюггер. Он пытался понять, почему люди верят в паранормальное. И он доказал, что существует эффект избегания повторений. В его эксперименте людей просили придумать полностью случайный ряд бросков воображаемого кубика.

И оказалось, что чем больше люди недооценивали шансы выпадения одной цифры два раза подряд, там более склонны они были верить в мистику. Потому что для них «все в мире неслучайно». Этот эффект удалось воспроизвести в других исследованиях, на больших выборках людей, со статистическим анализом. И я могу сходу привести еще десятки таких примеров. Едва ли не половина моей книги «Защита от темных искусств» основана на экспериментальных научных исследованиях в области психологии. Экспериментальные работы Элизабет Лофтус про ложную память, Питера Йохансона про иллюзию свободы воли, Даниэля Канемана про аналитическое мышление, Пола Розина про симпатическую магию. Все это качественные научные исследования по психологии: с гипотезой, контролируемым экспериментом и воспроизводимостью.

А теперь разберем действительно справедливую критику психологии. Думаю, тогда станет ясно, почему вообще разгорелся этот спор — и почему психология может показаться ненаучной ерундой. Вот вам вопрос: можете сходу назвать трёх знаменитых психологов? Своим экстрасенсорным зрением я вижу, что вы назвали хотя бы одного из этих троих:

1. Фрейд

2. Юнг

3. Курпатов

И если Курпатов – это отдельный разговор, то к первым двум у меня сразу есть серьезные вопросы. Психология — очень молодая наука. Ей меньше 200 лет, а по-настоящему развиваться она начала только в XX веке. И один из тех, кто стоял у ее истоков — Фрейд, изобретатель психоанализа. Неудивительно, что долгое время в психологии доминировали его экзотические идеи вроде эдипова комплекса, бессознательного эротического влечения ребенка к родителю. Некритичное отношение к идеям Фрейда породило немало мифов.

Так, всю первую половину XX века в психиатрии было популярно мнение, что в шизофрении виноваты матери пациентов. Даже понятие такое было — «гипотеза шизофреногенной матери». Якобы мать наносит ребенку психотравмы, причем это может быть и гиперопека, и чрезмерная холодность – и развивается шизофрения. Представьте: в семье страшное горе, у человека болезнь, а родителям еще и внушают, что они сами виноваты. Причем демонизируют именно женщину.

Гипотезу «шизофреногенной матери» опровергли в 80-е годы. Причем сделали это сами психиатры. Например, Томас МакГлэшен, ведущий специалист по лечению шизофрении фрейдовским психоанализом, опубликовал статью, где честно сказал: вот, мы пытались лечить 450 людей с шизофренией — и что-то терапия не работает. Последний гвоздь в гроб этой теории забили работы, которые показали, что шизофрения наследуется. Например, оказалось, что, хотя у детей, чьи матери страдали шизофренией, повышен риск данного заболевания, совершенно не важно, кто их воспитывал: родная мать или приемная. То есть работали гены, а не поведение матери. Позже оказалось, что шизофрения вообще одна из самых наследуемых болезней — вклад генетики в риск ее развития колоссальный, от 70 до 80%.

Второй отец-основатель психологии, которого все знают — Карл Юнг. Кроме полезных мыслей о базовой психологии у него были две громкие идеи – синхроничность и коллективное бессознательное с архетипами. И обе — сомнительные. Синхроничность — по сути парапсихология. Якобы во Вселенной происходят невероятные совпадения. И между ними не причинно-следственная, а некая мистическая связь.

У современной психологии есть объяснение синхроничности. Это не свойство Вселенной, это апофения — склонность мозга видеть закономерности в случайных или бессмысленных данных. Термин «апофения» придумал нейропсихолог Клаус Конрад. Он объяснил, что так работает наш детектор совпадений: из огромного массива окружающих стимулов мы вычленяем то, из чего может сложиться сюжет, — и придаем этому высокую значимость.

А вот в основе идеи коллективного бессознательного у Юнга лежат интересные наблюдения: многие сказки, мифы, сюжеты и сны повторяются по всему миру у народов, которые никогда не встречались. К сожалению, куча людей трактуют эту идею Юнга в совершенно антинаучном ключе: якобы у человечества есть общее ментальное поле. Но на самом деле мы происходим от общего предка, наши мозги формируются похожим образом, поэтому нам иногда приходят в голову схожие идеи.

Вот пример: у множества разных народов по всему миру есть мифы о демонах, которые приходят во сне, садятся на грудь и душат своих жертв. Но это не родовая память о древних демонах, просто у всех людей похожая нейроанатомия. И когда во сне люди испытывают апноэ, кислородное голодание, а потом сонный паралич — возникает почти одинаковый кошмар. Похожий опыт порождает похожие мифы.