Александр Панчин's Blog, page 6

July 24, 2024

Пить или не пить? О безопасной дозе алкоголя

Тема про вред и пользу алкоголя вызывает у меня дикую ностальгию по двухтысячным. В те времена популярным мемом был очень экстравагантный спикер — профессор Жданов, председатель «Союза борьбы за народную трезвость». Он был яростным противником алкоголя и напридумывал про него невероятное количество мифов. Например, Жданов ссылался на давно разоблачённый план Даллеса, согласно которому иностранные разведки якобы спаивают русский народ, навязывая ему культуру алкоголя. Попутно профессор рассказывал и расистские байки про еврейский заговор с убийством младенцев головой об угол стола.

Но гораздо больше прославилась его теория про пукающие бактерии, которые создают шампанское. Он утверждал, что вот они напукали, а вы пьёте эти пузырьки (и рисовал бактерии с глазами). Так он использовал эмоциональный образ, чтобы привить отвращение к продукту. Ирония заключалась в том, что Жданов постоянно рекламировал изделия из мёда. А ведь мёд по этой логике, это, собственно… эм… блевотина пчёл.

Другая его фирменная фраза была: «Тот, кто пьёт вино и пиво, наутро мочится своими мозгами». Ну это тоже перебор: нейрон слишком большая клетка, чтобы протиснуться через почечные клубочки и оказаться в моче. При этом у Жданова была серьёзная проблема: он глубоко верующий, а в христианстве причащаются вином. Чтобы соединить эти два мира, он объявил, что всё вино в Библии — на самом деле виноградный сок. Так что он ещё и новатор в области теологии. Короче, чтобы отвадить людей от алкоголя, Жданов напридумывал антинаучных пугалок, да ещё прибавил к ним теории заговора. И этим скорее навредил идее трезвости.

А теперь – дисклеймер. Этот пост проплачен… Нет, не алкогольной мафией. Мой конфликт интересов лишь в том, что я иногда пью алкоголь, а значит, порой нахожусь под его влиянием. Правда, я ни разу в жизни не выпил столько, чтобы потерять память или проснуться с похмельем. И вообще, состояние лёгкого опьянения я переживал за всю жизнь раза четыре. Поэтому я точно не фанат алкоголя — но и не радикальный трезвенник. Если хотите знать — я не пью крепкие напитки, а предпочитаю фруктовое бельгийское пиво, полусладкое шампанское, ледяное вино Eiswein и мохито. И главное, я пью мало алкоголя не потому, что специально себя заставляю. Мне просто никогда не хотелось пить больше условного бокала вина.

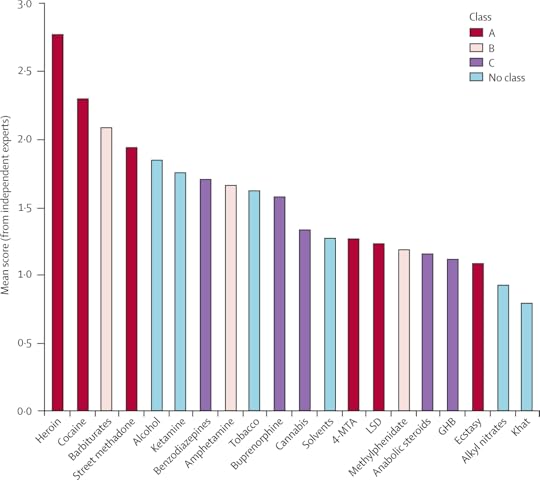

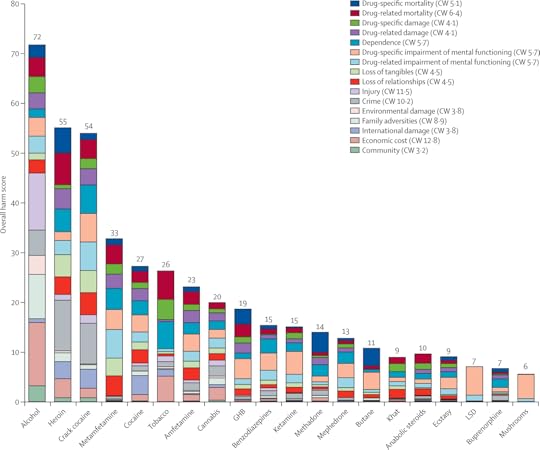

Нельзя отрицать, что в масштабах человеческого общества алкоголь — штука очень опасная и даже кровавая. По данным ВОЗ от последствий употребления алкоголя умирает три миллиона человек в год. Согласно одной из публикаций в The Lancet, он занимает пятое место по опасности среди всех психоактивных веществ — после героина, кокаина, барбитуратов и кустарно произведённого метадона (а согласно другой публикации — первое).

Международное агентство по исследованию рака относит алкоголь к канцерогенам первой группы: то есть существуют исчерпывающие доказательства, что спирт может вызывать рак у людей. С алкоголем связывают рак пищевода, рак печени, молочной железы, разнообразные раки ЖКТ. Учитывая широкую популярность алкоголя, получается, что около 3,5% всех случаев рака на планете связаны с употреблением этилового спирта.

Алкоголь повышает риск смерти и по другим причинам: через насилие, рискованное поведение, аварии на дороге, утопление… Ещё один очень важный вид вреда — это тератогенный эффект алкоголя, то есть необратимые врожденные дефекты у ребенка в результате употребления спиртного женщиной во время беременности.

Но даже при всём этом ужасе мне кажется, что некоторые люди демонизируют алкоголь больше, чем следовало бы — и придумывают необоснованные страшилки — как Жданов. Есть фанатичные поборники трезвости. Возможно, они сами столкнулись с негативными последствиями алкоголя в жизни — и эмоционально я их хорошо понимаю. Но важно быть объективным. Перечислять и плюсы, и минусы. А главное, не думать о людях как о дураках, от которых можно скрыть знания о реальности ради их же блага.

Откуда вообще у людей взялась приверженность к алкоголю? Есть забавная гипотеза — пока что она не доказана — которую сформулировал Роберт Дадли из Университета Калифорнии в Беркли. Он назвал её «гипотеза пьяной обезьяны». Для наших предков важной частью рациона были забродившие фрукты, самые спелые. Не пропускать же такой источник легко усваиваемых веществ! А значит, нашему организму эволюционно выгодно лояльно относиться к этиловому спирту и уметь его перерабатывать. Действительно, показано, что некоторые виды обезьян даже предпочитают забродившие фрукты обычным и находят их по запаху.

Этанол и забродившие фрукты любят не только приматы. Хмельные плоды с охотой едят самые разные животные. Известны случаи, когда дикие птицы получали из них летальную дозу этанола. Есть даже научная статья: птички упали с крыши и разбились. При вскрытии обнаружилось высокое содержание алкоголя в желудке и печени: они переели забродившего боярышника.

У человека есть как минимум два основных фермента, которые нужны для переработки этилового спирта. Они работают один за другим:

сначала за спирт берётся первый фермент: алкогольдегидрогеназа. Он берёт этиловый спирт и перерабатывает его в токсичный ацетальдегид, играющий ключевую роль в похмелье. А ещё ацетальдегид во многом отвечает за вред алкоголя: например, он может повреждать ДНК;

дальше в дело вступает второй фермент — альдегиддегидрогеназа. Он берёт токсичный ацетальдегид и перерабатывает его в безобидную уксусную кислоту, которая выводится вместе с мочой.

Мутации в генах, которые отвечают за эти две «геназы», хорошо предсказывают предрасположенность человека к алкоголизму. Дело в том, что оба этих фермента бывают быстрыми и медленными. Представьте, что у вас быстрый первый фермент и медленный второй. Тогда спирт активно перерабатывается в ацетальдегид, и тот стремительно накапливается в теле — ведь второй фермент не успевает его переработать. Именно так работает «азиатский синдром красного лица», при котором признаки похмелья наступают почти моментально: краснеет кожа на лице, болит голова, начинается тошнота. Из-за этого у человека гораздо меньше желание пить. Мутации, из-за которых второй фермент медленный, широко распространены в Азии. Отсюда и название Asian flush syndrome.

А что, если гены сработали наоборот? Допустим, у вас первый фермент медленный, а второй — который расщепляет ацетальдегид — быстрый. Тогда этанол дольше перерабатывается и дольше воздействует на мозг. Ощущения от приёма спирта приятней — а похмелье наступает не сразу. Казалось бы, куда лучше! Но из-за этого повышается риск алкоголизма: вы пьёте безнаказанно и много. Тут надо оговориться, что есть и другие гены, влияющие на предрасположенность к алкоголизму.

Хорошо, а что наука говорит нам про механизм действия алкоголя? Почему он пьянит? Алкоголь действует на конкретные мишени. Самая известная — это рецепторы нейромедиатора ГАМК, гаммааминомасляной кислоты. Нейромедиаторы — это вещества, которые нейроны выбрасывают в местах контактов с другими нейронами, чтобы передать им сигнал. Нейромедиаторы могут активировать или тормозить возбуждение целевого нейрона. Так вот, ГАМК — это важнейший тормозный нейромедиатор. Воздействуя на рецепторы ГАМК, алкоголь вызывает торможение части нейронов в нервной системе — что обычно приводит к замедлению реакции, успокоению, раскрепощённости, эйфории. Поэтому алкоголь причисляют к депрессантам. И в этом он схож с другими успокоительными препаратами. Например, так действуют анестетик эфир, транквилизаторы диазепам, фенибут и пропофол.

Кстати, вы удивитесь, но диазепам и фенибут даже предлагали сделать альтернативой алкоголю! Идея была такая: дать людям похожее по действию вещество, но с меньшим вредом для здоровья и не вызывающее столь сильной зависимости. Одна медицинская статья, которая защищала такой подход, называлась так: «Диазепам к обеду, сэр?». Ещё есть такая компания, которая называется GABALabs. Её научный руководитель — британский психиатр Дэвид Натт. Его уволили в 2009 году за критику политики правительства в отношении психотропных веществ. Он считал странным, что некоторые запрещенные вещества очевидно безопасней разрешённого этанола. Собственно, он и был соавтором нашумевшего исследования в The Lancet, где опасность алкоголя была оценена крайне высоко.

Так вот, Натт пришёл к выводу, что надо окончательно решить алкогольный вопрос. Будучи крутым учёным, он взялся за разработку безопасных препаратов, влияющих на ГАМК: чтобы приятный и расслабляющий социальный эффект, аналогичный этанолу, был, а негативных последствий и привыкания – не было. Вместе с коллегами он разработал напиток Sentia, который даже можно купить в некоторых странах и добавлять в коктейли.

Теперь кратко расскажу про белую горячку. Многие люди думают, что она бывает, когда много выпил — но на самом деле всё наоборот. Сначала алкоголик очень долго пьёт, а потом прекращает — и его нейроны «включают форсаж». Затормозить их можно только ещё одной порцией алкоголя. А если пить нечего, появляется синдром отмены — который может привести к галлюцинациям, судорогам и даже смерти. А также делает человека опасным для окружающих.

А почему от выпивки люди шатаются и падают? Мы испытываем проблемы с равновесием потому, что алкоголь временно глушит определённые нейроны в мозжечке. А при сильном опьянении иногда возникают провалы в памяти — «блэкаут». В этом случае этанол действует на рецепторы, которые связаны с другим нейромедиатором — глутаматом. Он влияет на формирование памяти в гиппокампе. Так что потеря памяти от выпивки — это тоже не какой-то общий эффект в духе «мозг проспиртовался и отключился». Это именно прицельный удар по тем клеткам, которые формируют память.

А теперь – про похмелье. Головную боль при нём вызывают две причины. Во-первых, голова болит при обезвоживании: алкоголь ускоряет мочевыделение. Поэтому на ночь после пьянки лучше пить побольше воды. Во-вторых, в крови накапливается продукт распада спирта, тот самый токсичный ацетальдегид. Пока он не переработался, он вызывает головную боль. Есть ещё третий механизм. Кроме этилового спирта, в некоторых алкогольных напитках содержится небольшое количество ядовитого метилового. Разделавшись с этанолом, организм принимается за метанол, и превращает его в очень токсичный формальдегид. Он усиливает мучения при похмелье.

Так вот, учёные предполагают, что благодаря этому «работает» опохмел. Если с утра снова выпить, ваш организм переключается с переработки метанола на расщепление вновь прибывшего этанола. Но так вы лишь оттягиваете неизбежное: позже придётся переработать всё, что осталось. Поэтому можно сказать, что единственное настоящее лекарство от похмелья — это вода и время.

Но можно сделать всё наоборот: усилить похмелье! Существует лекарство против алкоголизма, дисульфирам, которое замедляет переработку ацетальдегида. А значит, на фоне приёма дисульфирама мучительное похмелье начинается почти сразу. Так мы искусственно воссоздаём эффект «азиатского синдрома». Это и называется — «закодироваться». К сожалению, у дисульфирама много дурных побочных эффектов, потому что подавляемая им альдегиддегидрогеназа важна и для других функций организма.

А что с зависимостями от алкоголя? Прежде всего, учёные установили процент людей, которые склонны к появлению проблем с алкоголем, если уже начали его употреблять. Это примерно 10–15% населения. То есть большинство людей не являются потенциальными алкоголиками. Но что отличает эти 10–15%? Чтобы это выяснить, учёные заставили крыс принимать кокаин.

В 2004 году вышло исследование про крыс, у которых попытались выработать зависимость от кокаина. Наркотик принимали все животные в группе. Но вот удивительная вещь: зависимость развивалась лишь у небольшого процента грызунов. Мало того, в следующих экспериментах крыс пытались отучить от белого порошка. Им давали выбор: кокаин или сладенькое. И это работало. Оказалось, что для крыс эти две вещи вполне сравнимы. Большая часть крыс, в том числе наркозависимые, в итоге предпочитали кокаину обычный сахарок. Но опять же: осталась небольшая часть закоренелых крыс-кокаинистов, которые упорно отказывались от сладкого в пользу наркотика. А если их всё же удавалось отучить от кокаина, эти крысы «срывались» на него при первой возможности.

То есть мы увидели, что зависимость надёжно развивается только у части особей. Поэтому учёные, вдохновлённые опытами с кокаином… в смысле, с крысами под кокаином… решили попробовать то же самое с алкоголем. Это исследование вышло уже в 2018 году: тут тоже крыс сначала приучили пить алкоголь, а потом давали им выбор: пьянствовать или есть сладкое. И снова большинство крыс вернулись к сладостям. Лишь небольшое число крыс выработали поведение, похожее на зависимость. Но у них всё было серьёзно. Они пили, даже когда им не хватало калорий. Они пили, когда их здоровье ухудшалось. Они пили, когда их за это били током... Они даже готовы были работать, только бы дорваться до алкоголя!

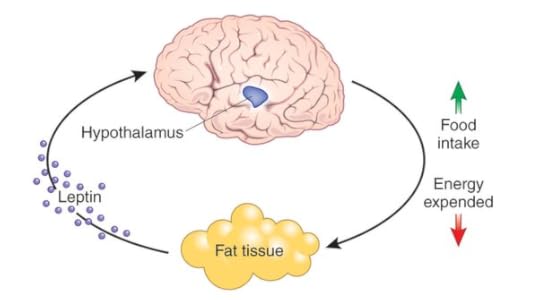

Получились настоящие крысы-алкоголики. И вот эту крысиную алкашню стали изучать: чем отличается их мозг? Больше всего отличий от других крыс у них было в районе миндалевидного тела. Оказалось, что у этих несчастных крыс-алкоголиков был ослаблен обратный захват нейромедиатора ГАМК. Того самого нейромедиатора, который отвечает за приятные эффекты алкоголя. Что это за обратный захват? Когда нейрон выработал нейромедиатор, его потом нужно засосать обратно — иначе его действие не остановится. Из-за нарушений обратного захвата ГАМК крысы-алкоголики ощущали действие алкоголя сильнее и дольше. Алкоголь имел над ними больше власти. Исследователи нашли у крыс конкретную мутацию, которая за это отвечает. И оказалось, что мутации в том же гене у человека уже печально известны: они часто приводят к нарушениям поведения и интеллектуального развития, вызывают эпилепсию.

Но на этом ученые не остановились.

Они препарировали и сравнивали мозги умерших алкоголиков и обычных людей. И оказалось, что в центральной части миндалевидного тела у алкоголиков происходило то же самое, что у алко-крыс: у них были признаки сниженной активности обратного захвата ГАМК. Возможно, мы действительно раскрыли одну из причин, почему некоторые люди рискуют стать алкоголиками — и почему им гораздо сложнее избавиться от этой зависимости.

А теперь самая сложная тема: польза алкоголя. Всё-таки хомо сапиенс с алкоголем взаимодействуют очень давно. И до сих пор у нас остаётся активное желание его употреблять. Если есть значительный процент людей, которые страдают от алкоголя и погибают от него — тогда в процессе естественного отбора они должны были бы вымереть, и остались бы только устойчивые к привыканию особи. Или даже алкофобы. Однако этого не произошло. Возможно, приём этилового спирта даёт какие-то косвенные эволюционные преимущества.

И тут нас поджидает проблема. Мы хотим разобрать вопрос научно — но не можем поставить двойной слепой рандомизированный эксперимент на людях по всем правилам доказательной медицины: «Вот вы бухайте, а вы не бухайте!». Прежде всего потому, что человек точно знает, пьёт он или нет. С плацебо алкоголь не перепутаешь.

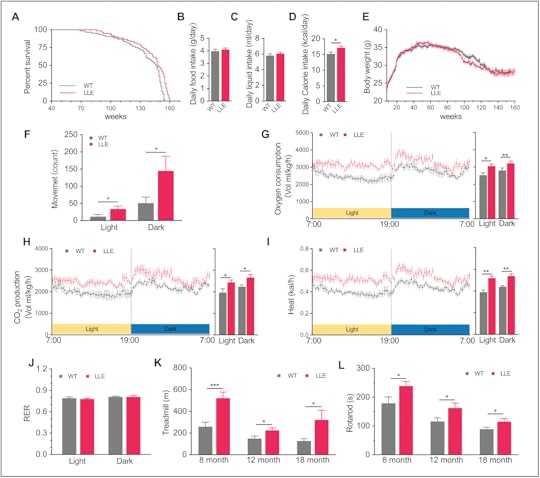

Тем не менее, можно много узнать об эффекте алкоголя другими способами. Например, контролируемые исследования можно провести на грызунах. Поить животных этиловым спиртом и смотреть, что будет с их здоровьем. Таких работ довольно мало — но они есть. Одна вышла в 2020 году – в ней экспериментальная группа мышей регулярно принимала 3,5-процентный этанол. Что же обнаружили учёные? У пьющих мышей… как ни странно… улучшилось здоровье. Мыши в «алкогольной» группе были более активными, у них лучше функционировали митохондрии в клетках. Ещё у них повысилась защита от воспалений и устойчивость к диабету. Продолжительность жизни у них не сократилась, а даже увеличилась (правда, совсем чуть-чуть).

Было и более старое исследование, 2014 года. Там сравнивали обычных мышей — и мышей, у которых поломан ген альдегиддегидрогеназы (это тот самый второй фермент, который расщепляет токсичный ацетальдегид). Естественно, обе группы мышей заставляли в меру пьянствовать. И у мышей, у которых «второй фермент» работал исправно, это не приводило к ощутимым негативным последствиям: жили как жили. А вот у мутантов, у которых этот фермент не работал (как у людей с «азиатским синдромом»), существенно падала продолжительность жизни. Видимо, от мучительного похмелья.

К сожалению, очень часто то, что работает на животных, неприменимо к людям, поэтому строгих выводов о влиянии алкоголя на человека из этих работ сделать нельзя. И тут на помощь нам приходят эпидемиологические исследования. Что это такое? Мы берём огромное количество людей, скажем, пьющих и непьющих; собираем о них как можно больше данных – и потом вносим поправки, чтобы выборки можно было сравнивать. Богатых сравниваем с богатыми, больных с больными, спортсменов со спортсменами и так далее. Стараемся учесть как можно больше всего, чтобы в итоге удалось оценить влияние именно интересующего нас фактора: например, алкоголя. Мастером таких исследований был легендарный эпидемиолог Ричард Долл.

Именно этот учёный сыграл ключевую роль в доказательстве того, что курение вызывает рак лёгких — в тот период, когда табачное лобби успешно дискредитировало любые подобные исследования. Он же доказал, что рак вызывает асбестовая пыль. Опять же, асбест тогда использовали везде. То есть Долл стоял у истоков двух самых известных случаев, когда эпидемиологический фактор удалось связать со смертностью и спасти бессчётное число жизней.

А потом Долл взялся за тему алкоголя. Взял 12 000 мужчин, британских врачей, в возрасте от 50 до 90 лет. За ними наблюдали в течение 13 лет и спрашивали о том, сколько они пьют. Выяснилось, что зависимость смертности от потребления алкоголя в этой выборке была подковообразная, точнее в форме J-кривой — ручки от зонтика. Те, кто пьёт много, в среднем раньше умирает. Те, кто совсем не пьёт, тоже. А вот самая низкая смертность была у тех, кто пьёт, но совсем чуть-чуть. При этом снижалась прежде всего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Так родилась теория, которую особенно ненавидел профессор Жданов — и о которой в последнее время часто говорят в СМИ. Она гласит, что малые дозы алкоголя могут быть вовсе не вредны, а даже полезны. Важно уточнить: когда мы говорим «малые дозы» — это не более бокала вина или пива в сутки. И что ещё важно, нельзя накапливать дозу — например, выждать несколько дней и разом высадить бутылку вина. Такие дозы крайне вредны для здоровья.

Статья Долла вышла в 1994 году. Критики предъявили ему претензии, которые он сам признал резонными. Во-первых, среди непьющих были люди, которые бросили пить из-за проблем со здоровьем. А значит, их организм уже мог быть подорван выпивкой. А во-вторых, «умеренно пьющие» могли вести более здоровый образ жизни или иметь более высокий достаток. Поэтому они и пьют бокальчик вина пару раз в неделю.

Долл попробовал сделать поправку на тех, кто бросил пить — и эффект сохранился. Но всё равно у критиков оставались оправданные сомнения. К счастью, с тех пор несколько огромных исследований подтвердили гипотезу Долла, даже после учёта всех замечаний. В одном из них девять лет наблюдали 490 000 взрослых американцев, мужчин и женщин. Причём в роли непьющих рассматривали только тех, кто никогда не пил. В другом взяли 120 000 человек, наблюдали за ними целых 20 лет. Делали всевозможные поправки: на пол, возраст, образование, достаток, курение, семейный статус... И даже вероятность того, что человек привирает про дозу алкоголя.

И всё равно в обеих статьях наблюдался эффект снижения общей смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. Да, эффект оказался слабее, чем у Долла. Но при этом он усиливался с возрастом (что логично для проблем с сердцем, ведь они чаще возникают в старости). Так ведь и у Долла было то же самое — он брал именно врачей от 50 лет.

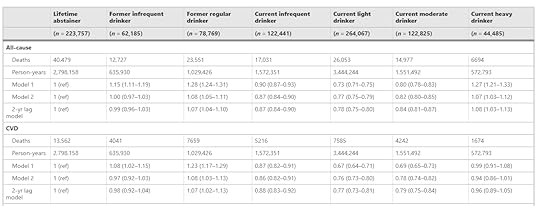

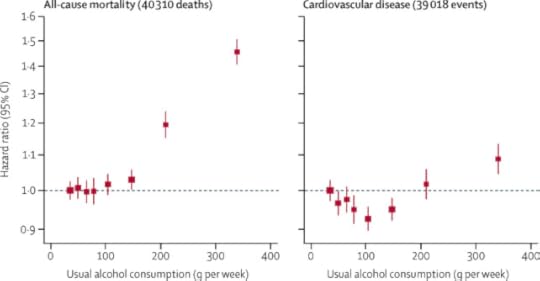

И это ещё не всё. «Подкова Долла» оказалась настолько спорной темой, что по ней вышла ещё куча исследований. Самое крупное и свежее завершилось в 2023 году. В нём взяли уже 900 000 человек – и наблюдали за ними 12,5 лет. Учёные учли все возможные ошибки и нюансы, которые вызывали споры и претензии до этого. В том числе они подробно разделили людей на группы по их питейным привычкам (количеству, сортам и регулярности выпивки), по физической активности, здоровью и прочему. И даже после всего этого J-кривая сохранилась: те, кто пьёт очень мало алкоголя, имеют чуть меньшую смертность от всех причин по сравнению с трезвенниками.

И вот главный результат. Самая низкая смертность оказалась у людей, которые пили не менее 12 бокалов вина в год, но не более 4 бокалов в неделю. И какая была разница, спросите вы? Целых 23% по сравнению с непьющими! Кроме того, у таких людей был на 32% ниже риск болезни Альцгеймера и на 38% ниже риск диабета. Что касается рака и несчастных случаев, обычных спутников алкоголя — не было заметного увеличения ни того, ни другого. Вероятно, потому, что доза для этого была слишком невелика.

Ну и, конечно, можно было увидеть, что те, кто пьёт больше, умирают гораздо чаще. Например, возьмём людей, которые принимают много доз алкоголя за один вечер один или несколько раз в неделю. У них шанс смерти от рака вырос на 20%, от несчастных случаев на 40%, а смертность в целом на 15%. И у всей группы пьющих регулярно (для мужчин это больше 14 бокалов вина в неделю, для женщин больше 7) вероятность смерти от рака выросла на 24%, от несчастных случаев на 48%, а общая смертность на 7%.

Если что, про «бокалы вина» я говорю условно: в медицине алкоголь принято измерять в «дринках» или порциях. Например, в США такая порция содержит 14 грамм чистого спирта — и это как раз бокал вина, пол-литра пива или стопка водки.

Что ж, звучит исчерпывающе. Что тут возразишь? Тема закрыта. Но я не просто так упомянул, что на эту тему идут серьёзные споры. В авторитетных научных журналах выходили метаанализы. Некоторые из них не находили упомянутого положительного эффекта от малых доз алкоголя. И это то место, которое для меня выглядит очень странным. Какой-то парадокс: самые крупные, качественные исследования на сотнях тысяч человек показывают, что «эффект подковы» есть. А метаанализы — обзоры таких же эпидемиологических исследований, причем тоже в серьезных научных журналах — показывают, что эффекта нет.

Как так?

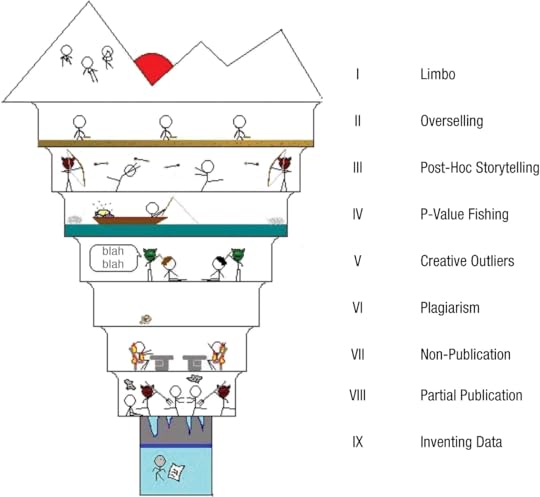

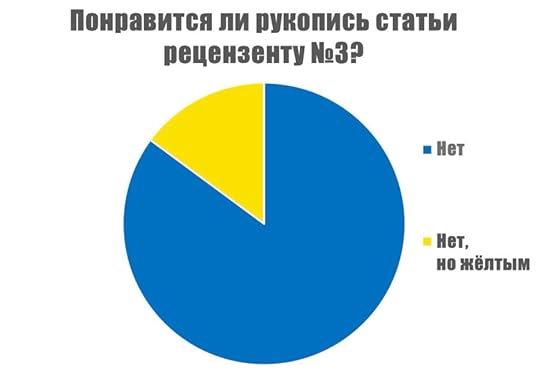

Обычно считается, что метаанализ — король доказательств. Взяли не одно исследование, а, скажем, 100, и обобщили. Но есть проблема: если взять десять хороших исследований и к ним приплести 90 плохих... может получиться ерунда. Плюс метаанализ оставляет автору опредёленное окно для хитростей. Можно выборочно брать сами статьи для анализа – или вольно их интерпретировать. В статье 2016 года эпидемиолог Джон Иоаннидис приходит к выводу, что “Производство систематических обзоров и метаанализов достигло масштабов эпидемии. Возможно, подавляющее большинство систематических обзоров и метаанализов являются ненужными, вводят в заблуждение и/или противоречивы”.

Давайте посмотрим один из таких метаанализов в The Lancet. Если приглядеться к тексту, мы увидим странную вещь. Авторы делают чёткий вывод, что, чем больше алкоголя, тем вреднее — без исключений. То есть безопаснее всего не пить никогда. Но если посмотреть на графики, которые они приводят в своей же собственной статье… То на них отсутствуют точки напротив нуля! Они убрали с этих графиков совсем непьющих — ту самую точку, которая и создавала левый рог «подковы» у Долла.

Почему же так произошло? Может, не было данных? Были! Их можно найти во вспомогательных материалах к статье. Читаем их же выборку – и видим, что никогда не пившие люди таки имели большую смертность, чем пьющие чуть-чуть и умеренно. То есть в исследованиях эффект есть! Но чтобы получить нужный вывод, эту точку просто убрали из основной статьи.

И самое обидное, что по СМИ разлетаются именно выводы этих метаанализов: «Всего пять порций алкоголя в неделю сокращают вашу жизнь». Вроде бы даже смешно обсуждать такую хитрость, но факт остаётся фактом. Ну и ещё маленькая деталь: размер выборки. Во всем метаанализе в The Lancet 83 статьи, и в сумме они охватили 600 000 человек. А только одно исследование, которое мы описали выше — на 900 тысяч.

Почему это ассоциируется у меня с профессором Ждановым? Одно из оправданий, которое я часто слышал в его адрес — он несёт чушь, но это «ложь во спасение». Может, и авторы метаанализа тоже так решили: «Ох, как-то нехорошо получается. Мир-то не чёрно-белый. Но вдруг, если мы напишем, что алкоголь в малых дозах полезен, мы убедим людей пить? А ведь это такая проблема, вот и ВОЗ говорит, что он убивает 3 миллиона человек в год. Давайте тихонько уберём эту подкову на графике, ведь это ради блага людей!»

И такой паттерн поведения я замечаю во многих статьях. Вот, например, статья, изданная в очень приличном издательстве Jama. Они смотрели на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и на то, как алкоголь влияет на разные факторы сердечного здоровья. И в одном месте авторы пишут: «Мы смогли воспроизвести хорошо известные подковообразные J- и U-кривые для разных факторов — от повышенного давления до инфаркта и инсульта. Однако мы заметили, что люди, которые пьют умеренно, отличаются более здоровым поведением, чем просто непьющие: у них лучше общее здоровье, они меньше курят, они стройнее, они чаще занимаются физкультурой и едят больше овощей, а ещё субъективно лучше себя чувствуют». Ну и, мол, с учётом этих факторов мы смягчили эффект умеренного употребления алкоголя. В итоге результат остался «статистически незначимым».

Действительно, такие поправки на образ жизни обязательно нужно делать. Например, надо учесть дополнительный вред от курения или дополнительную пользу от спорта. Нельзя ведь напрямую сравнивать смертность неспортивных пьющих со смертностью спортивных малопьющих. Может, вся польза была от спорта, а не от дозы выпивки. Все эти поправки делались и в исследовании на 900 000 человек. Проблема в другом: один из дополнительных факторов, который измеряли в этой статье — это «субъективное самочувствие». Надо сказать, что субъективное самочувствие на удивление неплохо отражает реальное физическое здоровье человека и предсказывает смертность. Но ведь вся идея исследования — найти пользу для здоровья. А если есть предполагаемая польза для здоровья (в данном случае от умеренного потребления алкоголя) — тогда очевидно будет улучшаться и самочувствие. Это замкнутый круг.

Понимаю, звучит очень запутанно. Сейчас объясню. Допустим, мы предполагаем, что умеренные дозы алкоголя могут улучшать здоровье. Из этого следуют две вещи. Первое: у тебя ниже риск всяких заболеваний и смерти, ты реже болеешь и умираешь. Это то, что мы ищем — твёрдые факты. Второе: у тебя улучшается субъективное самочувствие. Это неизбежно — ведь чем здоровее твоё тело, тем лучше ты себя чувствуешь. Но эти ребята взяли фактор субъективного самочувствия — и пересчитали все данные так, чтобы выкинуть этот эффект!

То есть этой поправкой они загнали себя в тупик. По сути, они пытаются найти такое изменение в здоровье у умеренно пьющих, которое бы понижало смертность… но не улучшало их самочувствие. Что звучит абсурдно. При таком анализе, даже если бы алкоголь был чудо-лекарством, которое лечит все болезни — эффект всё равно оказался бы нулевым. Ведь если наше чудо-лекарство работает и лечит от всех болезней — тогда ваше субъективное самочувствие выросло бы до небес. И авторы такие: «Нет, это лишний фактор, нужно его вычесть».

Почему авторы так сделали? Можно только гадать. Я предполагаю, что за этим стоял тот же самый мотив, что и в The Lancet: давайте не говорить скандальных вещей, а то прослывём «учёными, которые рекомендуют людям пить». Лучше сыграем безопасно и не будем рисковать. Обратите внимание, что я никого не обвиняю в злом умысле. Как говорил Пелевин: «миром правит не тайная ложа, а явная лажа».

Как видите, тема алкоголя действительно очень интересная. В ней есть много мифов, но много важной, хоть и спорной науки. Лично мне наиболее правдоподобными кажутся результаты крупнейших эпидемиологических исследований, которые говорят: много алкоголя – плохо, а чуть-чуть алкоголя — как минимум не страшно, а может, даже хорошо. Тем более, что уже вышли отдельные исследования, где описаны именно механизмы, благодаря которым алкоголь — возможно — даёт положительный эффект для здоровья.

В общем, мораль заключается в следующем. Конечно, злоупотребление алкоголем — это очень плохо. Но это не значит, что нам нужно скрывать от широкой общественности исследования, которые делают общую картину не такой чёрно-белой. Мне кажется, эта позиция не должна помешать людям с алкогольной зависимостью бороться с ней. Безусловно, для них лучше всего никогда больше не пить.

Но, как мы выяснили, такие люди в меньшинстве. А для большинства людей ситуация иная. Если вы пьёте в меру уже сейчас — то можете порадоваться: скорее всего, вы по крайней мере не сокращаете свою продолжительность жизни.

July 17, 2024

Жизнь без боли

Тысячи лет люди мечтают избавиться от боли и придумывают легенды о тех, кто умел ее игнорировать. Например, философ Ницше всю жизнь мучился от страшных головных болей и даже построил вокруг преодоления боли свою философию. Джон Кеннеди страдал от хронической боли, из-за которой ему было тяжело самостоятельно одеваться. А Леди Гага страдает от фибромиалгии — мучительной боли во всём теле.

Боль у людей выполняет две функции:

Чтобы организм незамедлительно принял меры по защите от источника боли — то есть от потенциальной угрозы нашему здоровью. Например, мы сразу отдергиваем руку от горячей сковородки;

Для обучения: чтобы мы стали избегать такого поведения, которое приводит к появлению боли. Например, однажды обжёгшись, я буду с опаской относиться к сковородкам на плите и не буду за них бездумно хвататься. А однажды случайно включив телеканал РЕН-ТВ… я буду осторожней с кнопкой на пульте. Или вообще выкину телевизор.

Боль бывает разной — например, острой или хронической. Вернемся к примеру с хватанием горячей сковороды. Что происходит на уровне нервной системы? Рядом со спинным мозгом есть скопления нейронов — ганглии. В них есть множество нейронов, отвечающих за восприятие боли. У каждого — два длинных отростка:

один отросток тянется на периферию — в любое место, где мы можем воспринимать боль (в данном случае в руку);

а другой отросток уходит прямо в спинной мозг.

Итак, высокая температура подействовала на нервные отростки в руке, сигнал пробежал до ганглия, а оттуда по другому отростку улетел внутрь спинного мозга. В спинном мозге сигнал встречают нейроны второго порядка. Они принимают весточку от чувствительного нейрона из ганглия и пересылают её дальше, в мозг. При этом многие реакции на боль начинаются уже на уровне спинного мозга, не дожидаясь «ответа из центра». Собственно, так и происходит, когда вы отдёргиваете руку от горячей сковородки.

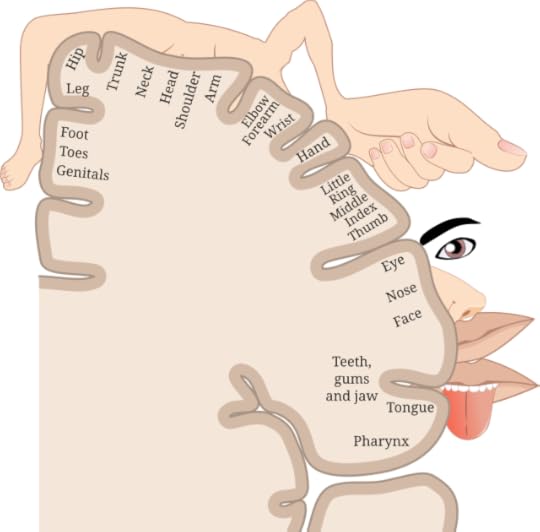

«Весточка» про боль ещё только движется в головной мозг, а спинной уже начал реагировать. Рука начала двигаться ещё до того, как вы осознали, что вам больно. Это нужно для оперативности, чтобы долго не обдумывать решение. Тем временем сигнал про боль доходит до головы: сначала весточка прибывает в таламус, а оттуда ее пересылают в соматосенсорную кору, которая отвечает за наши телесные ощущения.

Донести боль до сознания крайне важно — в воспитательных целях. Чтобы в следующий раз мозг внимательней следил за тем, что мы там хватаем. При этом всё наше тело «распределено» по соматосенсорной коре мозга: можно даже нарисовать, какая часть коры отвечает за сигналы из какой части тела. Обратите внимание, что размеры частей пропорциональны не размеру самих частей тела, а их чувствительности. Поэтому язык, губы и пальцы рук большие, а нога или бедро — не очень. Это различие в чувствительности ещё изобразили в виде так называемого «сенсорного гомункула»: чем крупнее часть, тем больше в ней плотность нервных окончаний. Не путайте с «гомункулом», которого делал дома один блогер.

Есть очень простой тест на чувствительность частей тела, который вы можете сделать у себя дома. Закройте глаза и попросите друга слегка прикасаться к вашему телу двумя спичками или ватными палочками, расположенными на небольшом расстоянии. Задача — понять, прикасаются к вам одной палочкой или двумя. Если прикасаться к пальцу, то вы поймёте это, даже если палочки сведены совсем близко. А вот на спине понять, что прикосновение двойное, можно только если разнести палочки широко — потому что там ниже плотность чувствительных окончаний.

Вообще наши ощущения довольно легко обмануть. Мой любимый трюк такой: скрещиваете пальцы, подносите к носу и трете его. Кажется, что у вас два носа! Это работает потому, что мозг привык, что указательный палец ближе к большому, чем средний.

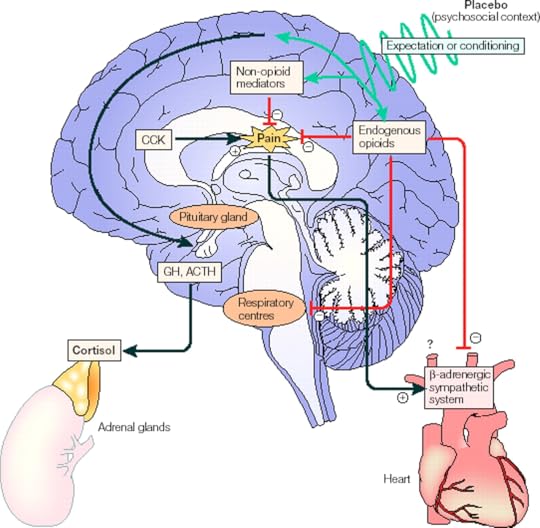

Но вернемся к боли. Есть крайне любопытный факт: сообщения про боль идут не только вверх к мозгу, но и обратно вниз! Так называемый «нисходящий путь» идёт в обратной последовательности: от головного мозга к чувствительным нейронам в ганглиях. Мозг не хочет страдать и посылает вниз обратное письмо: «Заблокировать сигнал боли!» Тогда на уровне спинного мозга выбрасываются эндогенные опиоиды вроде энкефалинов — то есть обезболивающие типа морфина, которое выработал сам организм. Вот почему вначале боль резкая, а потом постепенно притупляется, чтобы не мешать. Это организм сам себя накормил обезболом.

Вы наверняка узнали слово «опиоиды». Этот же механизм используют многие обезболивающие препараты — морфин, кодеин, трамадол… и, конечно же, героин. Эти вещества воздействуют на те же мишени, что и нисходящий сигнал мозга (только ещё сильнее), а также на опиоидные рецепторы в центральной нервной системе. Кстати, тут можно вспомнить про эффект плацебо. Известно, что один из немногих действительно доказанных и полезных механизмов работы плацебо — это субъективное снижение боли. Принял пустышку — и вроде поменьше ноет. Так вот, исследования говорят: этот эффект достигается за счёт похожего механизма. Наш мозг ожидает, что боль должна снизиться — и выбрасывает естественные болеутоляющие. Но напомню, что серьезные болезни плацебо не лечит.

Однако в этом механизме скрывается опасная ловушка. Если повреждение тела очень сильное, может произойти такое: боль «застрянет» и станет хронической. Ведь нервная система пластична — нейроны умеют «запоминать» связи, по которым активно идут сигналы, и укреплять их. В итоге может сформироваться гипералгезия. Это избыточная боль. Представьте, что вас слегка погладили, а это вызвало острые мучения.

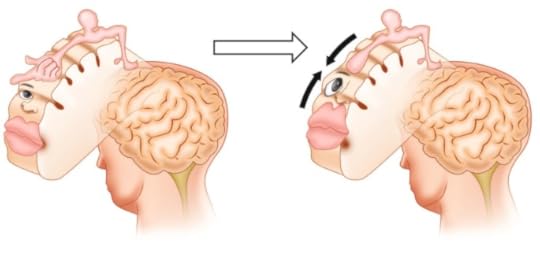

Представьте: пациенту ампутировали руку, но она продолжает болеть. Её даже может сводить судорогой. Всё потому, что сами нейроны, которые обрабатывают боль, никуда не делись. Руки больше нет, а эти клетки остались: и те, что рядом с позвоночником, в чувствительном ганглии, и клетки головного мозга, с которыми они связаны. Не получая сигналов по привычным каналам, нейроны головного мозга, распознающие боль и другие ощущения, могут начать получать их из других мест. Нейроны, получающие сигналы от руки и от губы, находятся рядом. Люди с отсутствующей рукой часто испытывают прикосновения в руке, когда их трогают за губу.

Кстати, когда мы говорим, что у нас «болит голова», нам кажется, что это болит мозг. Но мозг болеть не может — в нём нет чувствительных отростков болевых нейронов! Именно поэтому многие операции на мозге проводят без анестезии: если сделать в черепе дырочку и ковыряться в мозгу, человек не будет этого чувствовать. Зато хирурги могут всё время следить, в порядке ли когнитивные функции пациента, задавая ему вопросы. Пациент даже может играть на саксофоне, пока у него ковыряются в мозге! В общем, когда у нас болит голова – это боль защитных мозговых оболочек, в которые обёрнут мозг. Между черепом и мозгом их несколько слоёв.

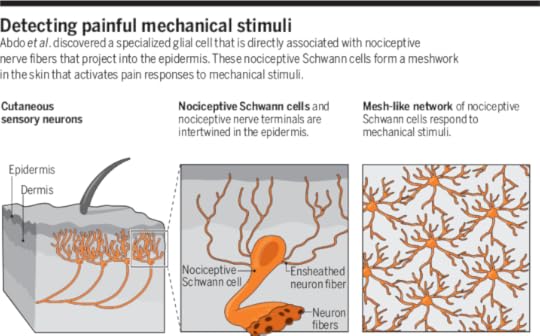

В 2019 году американцы нашли новый орган человека – и опубликовали результаты в Science. Орган назвали ноцицептивный глионейральный комплекс. Звучит сложно, расшифровывается просто: ноцицепция — это ощущение боли, а глия — это вспомогательные клетки нервной системы, которые окружают и защищают нейроны.

Долгое время учёные считали, что чувствительные нейроны воспринимают боль напрямую — непосредственно голыми отростками. Например, за зрение отвечают специальные светочувствительные клетки — палочки или колбочки. А тут никаких отдельных клеток не нужно: нагрели, отдавили, перерезали сам отросток нейрона — родился сигнал. Например, теплочувствительные нейроны в нашей коже чувствуют температуру прямо голым отростком. Но оказалось, что в случае с чувством давления и боли в коже все происходит несколько иначе — и специальные клетки все-таки есть! И что удивительно: это шванновские клетки. Вообще шванновские клетки — это просто «клетки поддержки», самые обычные глиальные клетки, из которых состоит обёртка вокруг отростков нейрона, как изоляция у провода. Они нужны для ускорения передачи сигналов. А американские специалисты открыли особые шванновские клетки: они прорастают в толщу кожи тонкой сеточкой. Эта сеточка становится чувствительным сенсором механических воздействий — например, давления.

Почему это открытие важно? Чем лучше мы понимаем, как рождается боль, тем лучше умеем с ней бороться. И раньше наши обезболивающие были основаны на идее, что боль чувствуют только голые отростки. А тут взяли и открыли целый новый мир сенсоров. И теперь эти шванновские клетки могут стать новой мишенью для лекарств или терапий, чтобы уменьшить боль. И потом, тело обычных «болевых» нейронов находится у спинного мозга. До них трудно добраться, да ещё разобраться, где какой. Например, при сильной боли людям делают нервную блокаду: болезненный укол в крупный нерв, чтобы временно разрушить его и отключить от боли целую ногу или полтела. А эти шванновские клетки находятся прямо в том же месте, где больно. Значит, на них можно воздействовать локально. Причём не трогая сами нервы.

Хорошо, а какие еще бывают способы восприятия боли? Пожалуй, самый простой — это система обнаружения повреждения клеток. Например, если в ваш палец вошёл топор. Когда клетка разрушается и погибает «не своей смертью», компоненты и вещества, которые были у неё внутри, оказываются снаружи. Одно из таких веществ — АТФ. Это своего рода энергетическая валюта организма, топливо, которое используется в разных метаболических процессах (например, мы тратим АТФ, когда бегаем). Внутри клеток этого АТФ много, а между клеток — мало. Поэтому АТФ — универсальный сигнал повреждений.

Представьте себе улицу, полную автомобилей: в каждом из них есть бензин, но он почти никогда не оказывается снаружи. А если видна лужа и воняет бензином — значит, что-то где-то сломалось. Так и АТФ: если во внеклеточном пространстве его много, тут погибло много клеток — значит, организм повреждён. Отросток нейрона чувствует это и посылает в мозг сигнал боли.

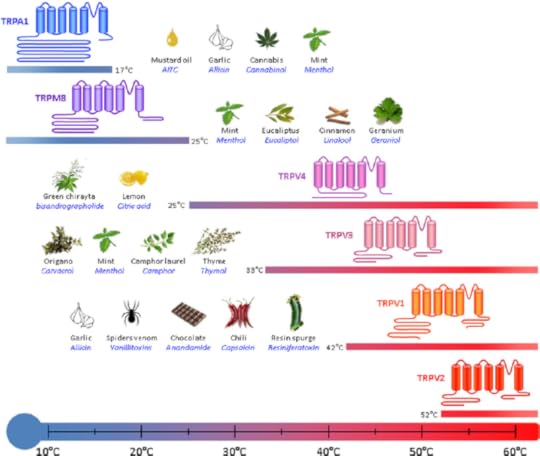

Чтобы засечь избыток АТФ, на поверхности клеток есть специальные чувствительные белки, которые называются P2X-рецепторы. Ещё клетки реагируют сигналом боли на высокую температуру. Конечно, если взяться за горячую сковородку, клетки в руке начнут гибнуть, повысится АТФ, и боль возникнет. Но хотелось бы отреагировать быстрее, чтобы повреждений было меньше! Поэтому в некоторых отростках чувствительных нейронов есть специальные белки-рецепторы, которые чувствуют именно температуру. Они называются TRP-каналами.

Причём этих рецепторов много, для самых разных температур. Например, один ощущает только холодное — температуру до 17 градусов. А другой — только горячее, от 40 градусов и выше. И тут кроется разгадка, почему нас жжёт перец и холодит ментол. Дело в том, что эти рецепторы может активировать не только температура, но и некоторые химические вещества. И многие растения специально производят эти вещества, чтобы отпугивать зверей, которые хотят их съесть. Например, капсаицин в острых перчиках воздействует на температурный рецептор TRPV1, который чувствует температуру от 42° и выше. И люди думают, что от красного перца действительно становится горячо! На самом деле никакого жара перец не создаёт, температура не меняется. Единственное реальное нагревание происходит от прилива крови к коже в этом месте. А ощущение огня — всего лишь обман наших чувств.

То же самое происходит с ментолом в мяте и эвкалипте. Он обманывает другой рецептор, который ощущает холод. Сам ментол ничего не охлаждает. Означает ли это, что перец и ментол совершенно безопасны, и их можно есть килограммами? Не совсем. Ведь эти вещества обманывают организм. И при сильном ожоге или переохлаждении тело включает защиту. Например, при высокой температуре некоторые клетки могут запустить процесс запрограммированного самоубийства. Получается, что ожога нет, а последствия есть.

Но есть люди-мутанты, у которых один из рецепторов поломан. Например, есть люди, которые не чувствуют жжения от перца: они могут горстями есть самые острые перцы в мире и даже втирать их себе в глаза. Но их подстерегает опасность. У разных острых овощей — разные химические вещества, активирующие ощущение жара. Например, у перца это капсаицин, а у хрена и васаби — …аллилизотиоцианаталлилизотиацианат. Они действуют на разные рецепторы. Поэтому такой мутант, который всю жизнь не боялся самых острых перцев, может внезапно огорчиться, если съест целую ложку васаби.

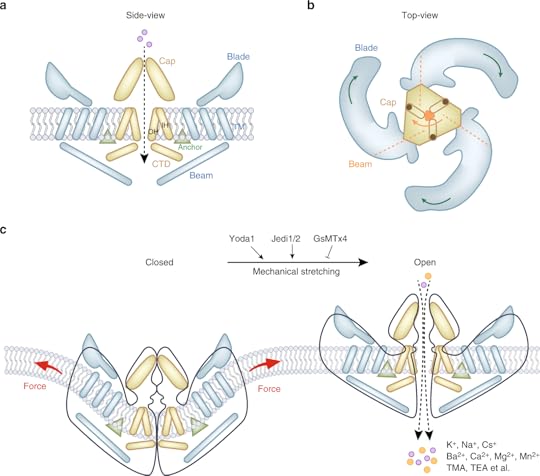

Следующий уровень сложности — механорецепторы. Они чувствуют физическое воздействие на клетку, то есть давление (при трении, ударах, ссадинах, сдавливании и так далее). Белки, которые реагируют на давление, называют PIEZO1/2 — по аналогии с пьезокристаллами, которые вырабатывают ток, если их сжать. Такие используются в некоторых зажигалках. Как и другие белки-рецепторы, PIEZO-белки — каналы. Это такие воротца, встроенные в стенку клетки — если их открыть, они впускают в клетку или выпускают заряженные ионы. А это порождает нервный сигнал. Они похожи на бумеранг с лезвиями, в духе игры RAGE. А дырочка в середине — как раз канал, который пропускает или тормозит ионы, чтобы создать сигнал.

Так вот, эта форма неспроста. На «пружинки» можно надавить с любой стороны, белок деформируется — и канал раскроется. Благодаря этим пружинкам PIEZO умеет реагировать на давление.

Кстати, если у человека поломать белок PIEZO2, у него пропадает очень конкретный тип боли. Обычно, когда у нас воспаляется кожа, она становится болезненной к прикосновениям. А упомянутые мутанты этой боли не чувствуют. Вообще, у PIEZO-каналов очень много функций, ведь они чувствуют любое давление. Например, когда нам хочется пописать, это тоже работа PIEZO-каналов. Именно они измеряют наполненность мочевого пузыря.

То, как боль передвигается по телу — про ганглии, отростки и нервные пути — наука знала уже давно. А вот молекулярная боль — то, как боль возникает на уровне молекул и клеток — это очень новая и передовая область: её начали изучать меньше 20 лет назад. В процессе как раз открыли эти белки (TRP, PIEZO и другие), разобрались, как устроены эти механо- и терморецепторы и как они порождают боль. Причём такие механорецепторы нашли даже у самых простых организмов — типа грибов и дрожжей. Также у грибов нашли рецепторы TRP, которые реагируют на температуру, перец и мяту. За открытия этих генов и белков, которые связаны в том числе с болью, авторам в 2021 году дали Нобелевскую премию.

Как нам это помогает в крестовом походе против боли? Раньше мы не могли объяснить, как нейроны чувствуют боль, а теперь можем. Благодаря нобелевским лауреатам мы знаем, какие точно молекулы там работают и как. А значит, в будущем мы сможем манипулировать этими механизмами. Например, с помощью генной инженерии мы можем сделать так, чтобы клетка, чувствующая боль от температуры, стала бы вместо этого чувствовать давление. Или вообще — сделать её чувствительной к сахару или соли. Посыпал её сахаром, и стало больно! Не сыпь мне сахар на рану!

Мы видели, что мозг легко обмануть: убедить его, что у вас два носа, что у вас во рту разожгли костёр, или лёгкое касание — это удар кнутом. А в будущем генетики смогут любое ощущение конвертировать в другое: болезненное в приятное, или (для мазохистов) приятное в болезненное. Скажем, искатель приключений или солдат мог бы заменить отвлекающую боль на какое-то нейтральное ощущение (просто чтобы быть в курсе). А закоренелый мазохист мог бы заменить какое-то будничное ощущение на уколы бодрящей боли.

Итак, мы решили победить боль. Какие варианты у нас для этого есть? Очевидный ответ — обезболивающие. Лекарства вроде морфия или оксикодона имитируют тот самый приказ от мозга: «Скажи боли нет!», только гораздо сильнее. Другие болеутоляющие «перекрывают дорогу» сигналу. Допустим, в пальце боль генерируется, но сигнал не проходит по нервному отростку, и спинной мозг его просто не получает. Так работают местные анестетики типа лидокаина — как укол у зубного врача. А вот, казалось бы, самое популярное обезболивающее, Ибупрофен — работает совсем на других принципах, которые простыми словами не объяснишь. Шаг первый: при воспалении выделяются определённые вещества. Шаг второй: Ибупрофен их подавляет и не даёт им вызывать боль. Шаг третий: ПРОФИТ! Примерно по такому же принципу работают аспирин, «КетанОв» и «Пенталгин».

Следующий вариант очень хитрый. Он позволяет избавиться только от боли, но сохранить все свои ощущения в целости и сохранности. Вот есть место, где зарождается сигнал боли. Он должен поступить в ганглии, а потом в головной мозг. А что, если его перехватить посередине? Ведь болевой сигнал движется по длинному нервному отростку: от кончика, где что-то сдавило или нагрелось, сигнал должен пройти весь путь до позвоночника. Для этого по всей длине нерва должны открываться по цепочке, один за другим, натриевые каналы. В нервной системе есть много разных типов этих натриевых каналов — они служат для разных функций. И если перекрыть их все, будет полный паралич: не только боль, а вообще ничего не будет передаваться. Именно так работает яд знаменитой рыбы фугу, тетроадотоксин: перекрывает все натриевые каналы. Но, к счастью для нашей задачи, болевые сигналы в основном передаются по одному каналу, который больше ни для чего не используется.

И бывают люди-мутанты, у которых поломан именно этот натриевый канал! У них всё работает: мозги, нервы, все виды ощущений. Но вот боли они совсем не чувствуют — с рождения не знают, что это такое. При этом учёные смогли обращать этот эффект. Есть лекарство налоксон — его используют как антидот при передозировке героином. И если опиаты типа морфия и героина выключают боль, налоксон может её «включить». Эту гипотезу проверили. Учёные нашли женщину, которая никогда не испытывала боли. Её жгли горячим лазером — ноль реакции. Но когда она добровольно приняла налоксон — то впервые в жизни смогла почувствовать боль! Разгадка в том, что механизм боли у таких людей всё же присутствует, но очень сильно подавлен природными обезболивающими. А налоксон нейтрализовал их и усилил сигнал.

Авторы исследования говорят, что это открытие может привести к прорыву в терапии хронической боли. Если подавить у обычного человека тот самый натриевый канал, можно добиться полного блокирования боли, давая людям совсем небольшие дозы опиатов — то есть снизить побочные эффекты и уберечь их от зависимости.

Итак, мы увидели, что боль можно выключать на разных уровнях.

Можно отключить генерацию боли прямо в рецепторах за счёт мутаций;

Можно заставить мозг выделять болеутоляющее;

А можно «перехватить посылку в пути» — не дать нервам доставить болевой сигнал в спинной мозг (при этом пропускать все остальные ощущения).

Ну и в крайнем случае можно вырубить человека. Кстати, хороший вопрос: а ощущает ли человек боль, если находится без сознания — например, под общей анестезией? Что, если он в деталях чувствует, как ему вырезают аппендикс — только ничего сделать не может? Ответ — нет, не чувствует. Грубо говоря, посылка отправляется, она доходит до спинного мозга и стучится в него — но там закрыто; некому принять посылку и обработать сигнал. В пользу этого говорит то, что во время операции тело не проявляет никаких реакций на боль, даже рефлекторных. То же самое при местной анестезии: хотя скальпель наносит нам травмы, мы не испытываем боли.

Так что же нам мешает отключить людям боль навсегда? Не зря говорят: «бойтесь своих желаний». Для большинства людей, родившихся без чувства боли, это не сверхспособность, а колоссальная проблема. Иногда с летальным исходом. Младенцы грызут себе пальцы и губы до крови. Взрослые постоянно получают порезы, ушибы и ожоги, не замечая этого. Без «одергивающего» чувства боли они не учатся осторожности в движениях, и поэтому чаще ломают себе конечности и пальцы. В одном из описанных случаев женщина с отсутствием боли несколько дней хромала, а потом обратилась к врачу — и оказалось, что у неё сломана кость.

А бывают вообще истории как из фильмов ужасов. У детей иногда встречается жуткое генетическое заболевание, «синдром экскориации средней зоны лица у малышей». Дело в том, что боль напрямую связана с зудом: чтобы почесаться, мы по сути царапаем себя, причиняем себе боль, и так зуд проходит. То есть процесс чесания останавливается за счёт ощущения боли — иначе бы мы чесались бесконечно. У этих детей из-за мутации в одном из генов отсутствует определённый тип боли: именно тот, который обычно «блокирует» зуд. Из-за этого бедные младенцы начинают царапать себя до крови, и на первом же году жизни наносят себе чудовищные раны вокруг носа и глаз.

Но остаётся последняя надежда на жизнь без боли. Описаны люди, которые чувствуют боль — но не испытывают от неё заметного дискомфорта. Они относятся к ней равнодушно. Это тоже несет неприятные последствия. Например, описан случай девочки, которая в возрасте 8 лет обратилась к врачам из-за боли в ноге. Врачи предположили, что у нее онкологическое заболевание, хотя знали, что недавно девочка получила травму. Просто боль девочки травме не соответствовала. Но потом выяснилось, что в детстве девочка выдергивала себе ресницы и подозрительно редко плакала. Врачи провели генетический анализ, нашли мутацию в гене натриевого канала и уточнили диагноз: все-таки это была травма.

И все же представьте, если бы мы научились выключить именно неприятное, мучительно мерзкое ощущение боли. Чтобы человек понимал, что повреждения есть, мог избегать их, но не страдал. То же самое можно было бы сделать со страхом.

Давайте проведём мысленный эксперимент. Представьте, что можно создать имитацию боли: некий сигнал, который всего лишь информирует нас о том, что боль есть. «Боль-лайт». Допустим, у нас в голове просто зажигается нейтральная «лампочка», пуш-уведомление. Или вообще цифровой помощник из кармана предупреждает: «Вам больно, будьте осторожны!» Но тут возникают проблемы. Если эта «боль-лайт» не вынуждает нас что-то сделать, не наказывает нас, а просто информирует — она не поможет нам стать лучше и обучиться безопасному поведению. Получается, что эволюция подарила нам боль как полезный инструмент. Это не наказание за наши грехи от боженьки, а способ, которым наш мозг сам себя учит жить.

При этом очень важна интенсивность боли. Сравнивая разные степени боли, мы учимся соразмерять риски и выгоду: слабую боль я потерплю за 100 долларов, большую боль – за 1 000 долларов, но есть такая, которую я и за миллион долларов терпеть не буду. Допустим, я взял в руки горячую кастрюлю со вкусным супом. Я знаю, что если уроню её, то потеряю много еды. И повар расстроится. Тогда я несколько секунд потерплю и аккуратно поставлю кастрюлю на стол. Еда для выживания важнее! Но если кастрюля слишком горячая, боль будет слишком сильной, чтобы её терпеть. Тогда болевой рефлекс перехватит контроль над моим телом: я уроню кастрюлю, каким бы вкусным ни был суп (и каким бы грустным ни был повар). Но зато спасу свои руки. Мало того, я запомню этот урок, и в будущем смогу избегать такой ситуации — и еду добывать, и ожогов не получать. Психологическая боль от осознания утраченного супа тоже поможет закреплению правильных нейронных связей.

Чтобы боль работала, она должна быть… болезненной. И мы видим доказательство этому на практике: когда у людей не работает боль, они обжигаются, режутся, ломают конечности. То же самое происходит у людей, которые ощущают немного боли и равнодушны к ней: известно, что они также страдают от повышенной травматичности. Повреждения их ничему не учат. Из этого следует ещё более неожиданный вывод. Достаточно продвинутые роботы тоже неизбежно будут чувствовать боль. Подумайте сами: для крутого робота нужна система обучения. Для неё нужны системы наказания и поощрения. Чтобы они работали, боль должна быть реальной.

Полноценная имитация боли как будто бы невозможна без неприятного субъективного восприятия. А значит, если мы когда-нибудь создадим робота, который будет полноценно обучаться, избегая невыгодных для себя ситуаций, — не получится сказать, что это всего лишь «бездушная машина»! Вы скажете: подождите, робот же неживой, это существо из логики и транзисторов. Но какая разница, как именно физически реализована система наказания и вознаграждения? Если что-то плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка — то это утка и есть.

Поэтому на вопрос «сможет ли машина чувствовать боль» — ответ не «да» или «нет», а «обязательно»! И для неё это будет полезно — так же, как боль полезна для нас.

Остаётся последний аргумент в пользу выключения боли. Разве не здорово было бы выключать её по заказу — когда она уже не приносит пользы? Например, когда злодей пытает героя, или когда вам уже оторвало конечность. А я отвечу: у нас уже есть эта функция! В экстремальных условиях мозг может подавить боль. Например, в опасных ситуациях, когда боль не должна помешать нам драться или бежать. Есть даже люди, которые намеренно создают такие ситуации: прыгают с парашютом или смотрят страшные фильмы: в такие моменты мозг дает нам порцию эндорфинов, вызывающих эйфорию.

Но это лишь подтверждает мою мысль. Ограничение боли, даже временное, идет рука об руку с рискованными поступками. Так же и со страхом. Человек, не имеющий страха, ведёт себя рискованно — и в результате постоянно подвергает себя опасностям, оказывается в опасной компании. То есть в отсутствие боли и страха поведение людей меняется. Человек без боли ведёт себя не так, как тот, кто может её чувствовать.

Если бы можно было не чувствовать страх и боль, и при этом правильно себя вести — эволюция давно бы выкинула эти субъективные ощущения за ненадобностью. И боль, и страх — это жестокий кнут, который властно приказывает организму произвести верное действие. А в отчаянной ситуации, когда терять больше нечего — отключается и позволяет нам творить чудеса.

July 10, 2024

Страх глазами биолога

Но я придумал идею получше – и назвал её «антипамять». Представьте себе абстрактное племя наших далёких предков. Ночь, лес, среди деревьев блуждает монстр-барабашка, который съедает тех, “чья душа не спит”. Но в силу генетических особенностей кто-то из наших предков панически боится темноты. И предпочитает уютную пещеру по ночам не покидать.

А другие соплеменники от природы смелые и рисковые, их не пугают прогулки во тьме. Всех таких смельчаков съедает барабашка. Проходят столетия, одни поколения сменяются другими — и естественный отбор сохраняет только людей с фобией. Можно было бы сказать, что это своего рода генетическая память о барабашке, прямо как в Assassin’s Creed. Но на самом деле это генетическая антипамять – ведь никто из наших выживших предков барабашку не видел. Их не съедал монстр, они не искали ночной романтики, не тонули в озере и не падали со скалы.

Действительно, если вы не боитесь высоты, то у вас больше рисков разбиться. И выживет скорее тот, кто не подходит к обрывам – даже ради красивой фотографии на фоне скал. Получается, у нас огромное количество «неслучившейся памяти»: того, что с нашими предками не произошло..

Понятно, что на самом деле все было не совсем не так. Тем не менее, по предложенной мной логике можно сделать вывод, что так могли появиться многие страхи и фобии. Но правда ли, что наши страхи «врождённые» и заложены в нас эволюцией?

Давайте сначала разберёмся, что такое страх. Это эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения опасности. Страх возникает перед чем-то конкретным, например, перед вами выпрыгнул тигр. Страх часто путают с фобией. Но фобия — это то, что входит в перечень расстройств DSM. Когда человек сталкивается с объектом фобии, он испытывает ужас вплоть до панической атаки. Фобия — это реакция, совершенно непропорциональная реальной угрозе. В отличие от страха она не приносит пользы и порой мешает жить. По статистике, 7% людей страдают от какой-нибудь фобии. Может, кто-то из моих читателей боится пауков или кошек, медицинских вмешательств или замкнутых пространств. Есть еще страх перед золотом, отдельными словами, противоположным полом, встречами с беременными женщинами, трупами, холодом и числом 4. Пишите в комментариях, есть ваша фобия еще интересней.

Страх, в отличие от фобии, более рационален и менее интенсивен. И, как правило, его можно преодолеть, несмотря на дискомфорт. Например, высоты боятся многие. И не напрасно: если ты карабкаешься по скале, есть риск погибнуть. К такой боязни можно привыкнуть, как привыкают альпинисты и высотники. А теперь представьте, что вы идёте по прозрачному полу над пропастью. Будет ли вам некомфортно? Да. Будут ли у вас потеть ладони? Да. Случится ли у вас паническая атака? У большинства из вас, скорее всего, нет.

А вот фобия — это непреодолимое, иррациональное ощущение. Это когда вы теряете контроль над собой и переходите в реакцию «бей, беги или замри».

Ещё одна вещь, которую нужно отделить от страха — это тревога. Страх направлен на конкретную потенциальную угрозу. Например, вполне естественно не ходить ночью там, где орудует маньяк. А вот тревога — это очень расплывчатое, туманное ощущение опасности. Когда не знаешь, что именно, как и где произойдет.

Ещё иногда люди путают со страхом вещи, которые вообще напрямую не связаны с восприятием опасности. Например, человек оказался на большой высоте, посмотрел вниз и ощутил головокружение. Это не страх, а отдельный механизм: когда вы внезапно видите огромный провал, ваше ощущение пространства нарушается, вестибулярный аппарат запутывается. При фобии высоты тоже может кружиться голова — но порой она кружится и у людей, не имеющих фобий и не испытывающих страха. Повышенное сердцебиение или потливость тоже могут быть вызваны страхом, а могут — физической нагрузкой.

Но есть интересный нюанс: сами эти телесные симптомы — ощущения, которые наше тело привыкло связывать с боязнью — могут вызывать у нас страх. Например, в одной работе учёные взяли ген светочувствительного белка, засунули его в геном мыши и сделали так, чтобы некоторые мышечные и нервные клетки грызунов производили этот белок. Такие клетки стали светоактивируемыми. Сначала учёные создали мышек, у которых можно было вызвать ускоренное сердцебиение, просто посветив через световод в мышцы сердца. Повысили пульс — и у мышей усилились признаки тревожности.

А потом сделали наоборот: посветили в мозг, чтобы подавить активность в той самой области, которая реагировала на повышенное сердцебиение. И тогда тревожность уходила. Получается, в механизме страха взаимодействуют обе стороны: тело может влиять на мозг, а мозг — на тело. А ещё получается, что потенциально можно подавить страх, как бы «приказав» мозгу не испытывать его.

Есть одно очень популярное представление, что якобы в моменты сильнейшего страха время субъективно замедляется, как в slow motion. Одни говорят, что «вся жизнь пролетела перед глазами». Другие рассказывают, что бесконечно долго наблюдали за аварией, не в силах пошевельнуться.

Учёные провели такой эксперимент: добровольцам на руку надевали экран, на котором быстро сменялись цифры — и доводили до скорости, на которой они уже не могли их различить. Затем добровольцев бросали вниз с 30-метровой высоты в страховочную сетку — то есть очень сильно пугали. И ставили участникам эксперимента задачу: постараться запомнить цифры, которые они видели. Ведь если восприятие «ускоряется», они бы увидели цифры «в замедленной съёмке».

Оказалось, что способность людей различать цифры не улучшилась. Тем не менее, субъективно людям казалось, что они падали медленно и долго: время своего падения они оценили на 36% дольше, чем время падения других. Значит, учёные показали, что ощущение замедления времени ретроспективно. В сам момент опасности мы не ощущаем «замедленной съёмки». А вот когда вспоминаем об этом моменте, мы реконструируем его во всех деталях — и замедленной становится наша память о событии.

Теперь давайте разберём, в какой степени страхи и фобии врождённые, а в какой — приобретённые.

Есть видео, где кошкам подкладывают сзади огурец, и они в ужасе подпрыгивают. Получается, у кошек есть фобия огурцов. Классическое объяснение тут такое: это на самом деле генетически заложенный в кошках страх змей. Огурец гладкий, длинный и зелёный, поэтому и пугает. Ведь вряд ли у кошки в жизни был травмирующий опыт, связанный с огурцом! А тем более со змеёй — большинство домашних кошек никогда её не видели. Это как в нашей метафоре об «антипамяти»: может быть, далёкие предки котиков, которые не боялись змей, были покусаны и съедены. А боязливые — размножились. А, может, огурцы когда-то были токсичны для кошек: как известно, все люди, которые ели огурцы в XIX веке, умерли.

Если серьёзно, у животных есть врождённые страхи. Например, мыши и крысы боятся запаха кошачьей мочи — территориальной метки хищника. Этот страх умеет «выключать» одноклеточный паразит токсоплазма: заражённая крыса начинает бежать не от запаха кошачьей мочи, а к нему. Так паразит попадает в кошку — своего конечного хозяина.

Человек – тоже животное. И логично предположить, что многие наши страхи отражают наше эволюционное прошлое. С другой стороны, мы точно знаем, что страху можно “научиться”. Так, практически любой негативный стимул – например, удар током – можно привязать к нейтральному стимулу. Как собаку Павлова научили вырабатывать слюну в ответ на лампочку, которая загоралась перед едой.

В научном мире долгое время доминировала теория, согласно которой страхи в основном приобретаются с опытом. Это кажется логичным: если на вас в детстве напала собака, вы будете за километр обходить псов и во взрослом возрасте, если в шесть лет вы упали с дерева и сломали ногу, то всю жизнь будете опасаться высоты.

Хорошо, допустим. Но как отличить приобретённый страх от врождённого? В общем, учёные опять провели исследование: взяли детей 9-летнего возраста и посмотрели, были ли в их жизни травмы, связанные с падением с высоты. Далее проверили этих же детей сначала в 11, а потом в 18 лет, чтобы понять, развился ли у них страх высоты. Так вот, выяснилось, что те дети, которые получали травмы от падений до 9 лет, меньше боялись высоты.

Почему так вышло? Самое простое объяснение звучит так: те, кто от рождения сильно боятся высоты, реже с неё падают что в 9 лет, что в 18. То есть они изначально её боялись и всегда были более осторожны. Но ещё мы знаем, что одно из самых действенных средств против навязчивых фобий — это терапия экспозицией, exposure therapy. Например, есть человек, который до смерти боится пауков. Как ему помочь справиться с фобией? Для начала пациенту надо показать нарисованного паука, затем попросить его вообразить паука. Следом – положить рядом с ним на диван игрушечного паука. И попросить потрогать игрушку! Дальше человеку надо будет посмотреть на живого паука, потрогать его рукой в перчатке, потом – голой рукой, а далее – пустить членистоногого погулять по своей руке. Рон Уизли, не благодари.

Разумеется, такая практика работает не всегда – но пока лучшего лечения от фобий специалисты не придумали. Так вот, можно предположить, что падения в детстве — это тоже экспозиционная терапия. Я упал, поплакал, увидел, что ничего в этом страшного нет. Поэтому у меня страх высоты меньше, чем у тех, кто не падал. Тем не менее, результаты описанного исследования противоречат теории о том, что все страхи — результат травмирующего опыта.

Так могут ли страхи и фобии быть врождёнными, то есть заложенными в наших генах? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к старым добрым близнецовым исследованиям. В общем, учёные провели метаанализ этих исследований и выяснили, что наследуемость страха перед животными составляет 45%. Вклад наследственности в фобии, связанные с медицинскими вмешательствами, составляет 33%. А недавнее исследование, авторы которого изучили 4000 пар однояйцевых близнецов, выяснили: генетика сильно влияет на боязнь высоты, полётов и толпы. А вот боязнь жуков – это, согласно работе, скорее приобретённая фобия. Кроме того, специалисты выяснили, что вклад генетики в страх перед знакомствами с новыми людьми и публичными выступлениями составляет 25%.

Казалось бы, вопрос решён: страхи – по крайней мере некоторые – наследуются. Но тут есть одна сложность. Ведь генетическая компонента может работать двумя способами:

Человек может появиться на свет с врождённым страхом пауков;

А может – лишь с врождённой склонностью стать арахнофобом. То есть самого страха с рождения нет, для него нужен триггер в виде жизненного опыта.

Учёные провели ещё одно исследование, в котором приняли участие однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Сначала им показывали картинки с пауками и змеями, бояться которых важно с точки зрения эволюции. А затем показывали треугольники, круги и так далее. Но, главное, при этом близнецов били током (учёные – не всегда милые ребята). В результате такого обучения по Павлову у подопытных появлялась физиологическая реакция страха при виде картинок. А дальше учёные сравнивали, на какие образы этот условный рефлекс сформировался сильнее, и насколько схоже формировался страх у однояйцевых близнецов. В итоге выяснилось, что генам влияют не только на сами страхи, но и на способность их приобретать.

Получается, от генов зависят не только врождённые фобии — но и то, насколько быстро и легко ты приобретёшь боязнь, если тебя чем-то пугать.

Похоже, мы склоняемся всё ближе к эволюционной гипотезе «антипамяти»: многие страхи действительно заложены в генах и достались нам от предков. Тогда есть смысл проверить, насколько эти страхи соответствуют реальным опасностям, которые грозили конкретным предкам разных народов. Прослеживаются ли там явно полезные адаптации? Например, жителю современной Европы бояться пауков и змей странно: ядовитых тварей в какой-нибудь Германии водится относительно мало. Вместе с тем, были исследования о том, какие есть страхи у людей, живущих в колыбели человечества — Африке. Оказалось, что самые частые «животные» фобии у них — боязнь змей, скорпионов, сороконожек и крупных хищников… и в меньшей степени пауков и ящериц.

И разница прослеживается. Например, сомалийцев больше пугают скорпионы, чем пауки, а вот жители Чехии чаще боятся пауков, нежели скорпионов. Авторы предположили, что у сомалийцев страх более приближен к жизни: скорпионы в среднем гораздо опаснее пауков, и в Африке их много. А вот европейцы со скорпионами сталкивались очень редко, а с пауками часто. В итоге у них произошёл перенос древнего страха перед скорпионами (который они унаследовали от предков, вышедших из Африки) на похожих существ — пауков. Как выражаются авторы, «пауки выехали на страхе скорпионов». И это было бы хорошим объяснением, откуда у нас взялась арахнофобия. Ведь большинство пауков в Европе безобидны. А вот скорпионы часто опасны.

А как насчёт фобии клоунов — откуда вообще мог взяться этот страх?

Ведь клоунов наши предки точно не видели. Надо сказать, что, несмотря на популярность коулрофобии — так называется боязнь клоунов — про неё написано всего несколько научных статей. При этом одна из них объясняет, что клоунов вообще-то стоит бояться. Авторы статьи задаются вопросом: а что, если страх перед клоунами вовсе не иррациональный? Ведь в 2016 году по всему миру были замечены клоуны, часть которых намеренно пугала прохожих. А некоторых клоунов даже видели у постелей тяжело больных детей!

Но другие, серьёзные статьи уточняют, что многие жители Запада реально страдают из-за боязни клоунов. Согласно ещё одному исследованию, фобия клоунов не связана с личным опытом, а порождена их культурным восприятием — в том числе репрезентацией в медиа. Может, вы помните, как клоуны Петербурга (клоуны Петербурга!) коллективно выступили против фильма «Оно» – потому картина формирует негативный образ клоуна. Они даже провели пикет у заксобрания!

Можно сказать, что эта ситуация противоположна огурцу и котику. Котик явно боится огурца не потому, что его этому научили — а из-за какой-то эволюционной адаптации. А вот страх клоунов появился совсем недавно. Ведь когда-то людей с детства приучали, что клоуны — это весело и нормально. А теперь постоянно шутят и даже напрямую пугают, что клоуны — маньяки, безумцы и потусторонние существа. Также это пример переноса опыта — когда мы учимся страху не на своём, а на чужом примере: нам говорят, что клоуны – монстры, и мы начинаем их бояться. Кстати, был же реальный “Клоун-убийца” – так пресса окрестила Джона Уэйна Гейси, изнасиловавшего и убившего как минимум 33 парней. Этот маньяк подрабатывал на детских праздниках, веселил девочек и мальчиков в больницах, а позже – рисовал портреты клоунов, сидя в камере смертников.

Какие еще есть попытки объяснить страх перед клоунами? Возможно, вы слышали об эффекте зловещей долины. Согласно этой гипотезе, люди боятся максимально человекоподобных роботов или кукол. Ведь с ними что-то явно не так! Вот и клоун вроде бы человек, но какой-то неестественный — и это нас особенно пугает. Есть предположение, что этот эффект обусловлен эволюционно: если человек выглядит, ведёт себя, звучит и двигается странно — возможно, он больной, сумасшедший или заразный. Он опасен. Также мы эволюционно избегаем трупов: у них тоже всё выглядит «неправильно», от позы и цвета кожи до вида глаз.

Но я тут должен немного опровергнуть расхожее понимание «зловещей долины». Похоже, что в оригинальной работе, которая прославила это понятие, немного натянули результаты. На графике из научной публикации на одной оси отмечено, насколько людям нравилось изображение робота, а на другой — насколько робот был человекоподобен. В «долине» очень мало наблюдений, гораздо меньше, чем справа и слева от нее. С тем же успехом можно было нарисовать там не провал (то есть негативное восприятие), а усреднённую прямую.

Авторы более свежих исследований утверждают, что эффект “долины” действительно работает по-другому. Людей пугает скорее то, когда вещь находится сразу в двух категориях: например, если ваш мозг распознаёт одновременно и человека, и неживую куклу. В результате мозг «подвисает» и испытывает стресс. При этом симпатичными могут быть как «почти человечные», так и довольно условные персонажи, и это тоже противоречит идее зловещей долины. По-видимому, клоуны, которыми нас пугают (в отличие от большинства настоящих, живых клоунов), тоже взламывают наши категории. Недаром в «Оно» клоун — это древнее существо, которое лишь притворяется человеком, но им не является.

А можно ли достигнуть полного бесстрашия? Мы уже обсудили, что от некоторых фобий помогает экспозиционная терапия. В последнее время в ней начали активно использовать VR. В виртуальном мире можно встретиться с любым страхом сколько угодно раз. Например, уже было немало успешных экспериментов по лечению боязни высоты в VR. Один из самых ранних прошел аж в 2001 году, через два года после выхода фильма «Матрица». А если помните, в «Матрице» тоже была такая VR-терапия: сначала Нео учили не бояться высоты, а потом — бояться агентов. Кроме того, VR оказался очень полезен для изучения самих страхов: можно в любой момент показать человеку то, чего он боится, и изучить его реакцию.

В 2019 году вышла статья, авторы которой пытались вылечить арахнофобию и боязнь насекомых показом фрагментов из «Человека-Паука» и «Человека-муравья». Вроде даже был какой-то эффект, но непонятно, насколько надежный. Борьба с Боггартом в Гарри Поттере тоже напоминает экспозиционную терапию. Но можно ли полностью избавиться ото всех страхов?

Где-то в США живёт одна женщина, известная под псевдонимом SM (её личность не раскрывается), которой посвящены десятки исследований. Дело в том, что у неё сверхредкое генетическое заболевание, болезнь Урбаха – Вите. Оно крайне неприятное: при нём легко повреждается и покрывается мозолями кожа, у пациента вечно охрипший голос… Что хуже, загрубевают ткани в некоторых частях мозга, что может приводить, например, к эпилепсии. У некоторых пациентов затвердевание происходит в височных долях мозга и в миндалевидном теле, амигдале. Именно амигдала активируется, когда возникает сильный эмоциональный стимул – например, страх – и помогает его запомнить. Из-за этого у пациентов могут быть ослаблены эмоциональные реакции.

А пациентка SM уникальна тем, что у неё почти полностью разрушено миндалевидное тело с обеих сторон — и полностью отсутствует чувство страха.

Так вот, учёные пробовали разными способами пугать эту пациентку: водили её трогать живых змей и пауков, отправляли в заброшенные дома, показывали сцены из фильмов ужасов. Кстати, по мнению учёных из Айовы, самые страшные фильмы – «Звонок», «Ведьма из Блэр», «Семь», «Сияние»… И ещё они посчитали пугающей сцену пытки из «Английского пациента». Все эти киношедевры включали SM.

Так вот, учёные ни разу не заметили у неё ни малейшего признака страха. Она и сама утверждала, что никогда его не испытывает, хотя в её жизни было много опасных ситуаций — например, однажды ей угрожал ножом грабитель в ночном парке. При этом SM знала, что такое страх: в детстве, когда её амигдала ещё не была разрушена, она могла бояться. Кстати, если вы подумали, что это унылая, скучная женщина, это вовсе не так — она крайне позитивная и любознательная. В заброшенном доме она радостно смеялась, а змею сразу взяла на руки и изучила, хотя говорила, что не любит змей.

На этом учёные не остановились и продолжили издеваться над SM. И таки нашли способ её напугать. Женщине давали вдыхать двуокись углерода: это вызывает у мозга ощущение удушения. Как известно, наш организм не чувствует недостатка кислорода. О том, что мы задыхаемся, нам сообщает избыток CO2 в крови. И тогда SM действительно пережила физиологическую реакцию страха. Субъективно она испытала настоящую паническую атаку — причём даже более сильную, чем здоровые подопытные.

Но у SM – крайне редкая болезнь, которая и вызвала полное бесстрашие. А как насчёт возможности включать и выключать страх по заказу? Я уже упоминал исследование, в ходе которого с помощью света активировали сердце мышей, а потом деактивировали участок мозга, который испытывал тревогу. Этот эксперимент придумал японский учёный, лауреат Нобелевской премии Судзуми Тонегава.

А ещё Тонегава научился редактировать память грызунов. Чтобы это сделать, нужна более сложная система. Тут нейроны вырабатывают светочувствительный белок только когда активируются. Причём этот эффект можно «выключить» специальным лекарством. А значит, мы можем сделать светочувствительными только те нейроны, которые были активны в определённый момент: включили эффект, напугали мышку, снова выключили эффект. Теперь эти нейроны становятся помеченными: если их активировать светом, вы как бы «вызываете сохранённый файл» того состояния, которое испытывала мышка в тот момент. И вот самый хитрый фокус: теперь, если поставить мышь в новую ситуацию, но при этом «загрузить» старое состояние (посветить в мозг), то два переживания склеиваются, ассоциируются.

Теперь можно бить мышь током и «записать» её страх от этого. А потом запустить в комнатку и вызвать у неё воспоминание об ударе током. Так в 2012 году Тонегава научил мышь бояться комнаты, где её не били током — как если бы это произошло. А дальше, наоборот, научил мышь избавляться от страха.

Есть такой термин, «энграмма». Звучит как что-то из фантастического романа, или из игры Cyberpunk 2077. На самом деле это группа нервных клеток, которые хранят память о каком-то событии. Можно очень условно сказать, что это единица хранения информации в мозге. Так вот, учёные нашли, где хранятся энграммы с воспоминанием о страшных событиях: в гиппокампе. И команда Тонегавы научилась прицельно метить эту энграмму! Теперь они могли активировать её в любой другой ситуации: посветили в мозг и вызвали беспричинный страх — научились «включать» страх по команде. А затем они научились перекодировать эту «энграмму страха» на противоположное по значению состояние. Как?

Очень просто: те клетки, в которых записан обученный страх, они стали активировать в приятной, комфортной ситуации – и перезаписали поверх страха удовольствие. Теперь у мышки та же ситуация, которая раньше вызывала страх, ассоциировалась с удовольствием. То есть команда Тонегавы научилась и включать, и выключать приобретённый страх.

А вскоре уже другие учёные достигли ещё более впечатляющего результата. С помощью онтогенетического подхода они научились подавлять активность клеток мозга, участвующих в обучении страху. В результате учёным удалось сделать так, чтобы мышь не училась бояться. Даже когда она испытывала негативные чувства вроде боли, ей светили в мозг — и страх «не записывался в память».

Возможно, очень скоро мы сможем предотвратить появление страха и у людей — или стирать память о страхе в прошлом. Представляете себе такую сессию терапии от посттравматического синдрома? Прошёл процедуру — и забыл, как не бывало. Фантастика! А желающие смогут даже изменить ассоциацию с пугающей ситуации на положительную и желанную — хотя это и может быть весьма опасно.

Допустим, в будущем мы научимся побеждать любые страхи. Но стоит ли нам это делать? Мне кажется, что нет. Да, мы часто воспринимаем страх как негативную эмоцию, как что-то плохое и вредное. А в бесстрашии видим добродетель. Но страх — это очень важный механизм, который не позволяет нам делать всякую опасную ерунду. Не просто так его придумала эволюция.

Да, иногда этот механизм ломается, и страх становится иррациональным, как в случае фобий, но это скорее исключение. К тому же мозг не всегда точно определяет, чего стоит бояться, а чего – нет. Может быть, порой лучше перебдеть, чем недобдеть: жизнь-то у нас одна, а мир полон неизвестности. Умрёшь — и гены следующему поколению уже не передашь. Кстати, пациентка SM стала за свою жизнь жертвой множества преступлений и опасных, травмирующих ситуаций. В частности, из-за отсутствия страха перед людьми она легко и дружелюбно общалась со всеми подряд. Ей было сложно отличать, кому стоит доверять, а кому нет. Также она не различала страх в мимике других людей и не чувствовала личного пространства. В результате она связывалась с опасными людьми, ей угрожали ножом и пистолетом, она чуть не погибла от домашнего насилия.

Аналогичным образом описаны случаи про людей, которые лишены ноцицепции — ощущения боли. Казалось бы, это тоже здорово: не страдать от боли. Но такие пациенты постоянно рискуют сильно поранить своё тело: обжечься, порезаться, удариться, отсидеть конечность. Им приходится постоянно крайне тщательно осматривать себя, чтобы что-то не загноилось. Боль — это верный друг, который защищает нас от тысяч опасностей и сохраняет нас здоровыми и целыми. Так и страх защищает нас от множества опасных ситуаций, в которые лучше не попадать.

Список литературы:

https://docs.google.com/document/d/12Hx5TlakTKnh9lZS16dkf0ozExybNS1aRjGrQhqcMdg/edit

July 3, 2024

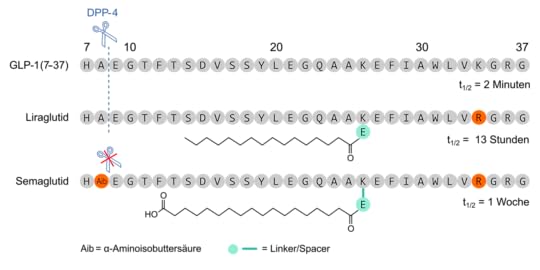

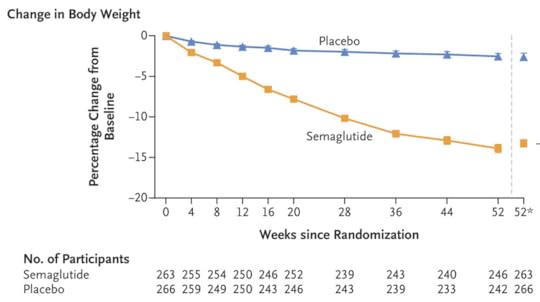

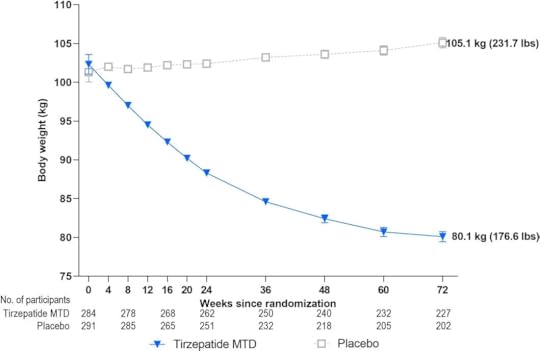

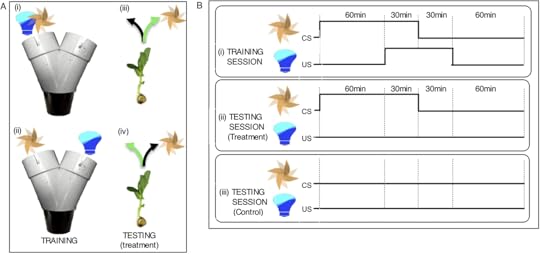

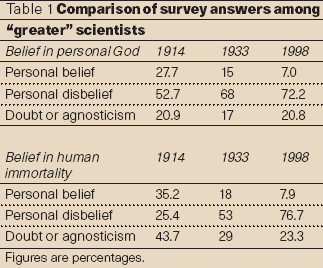

Оземпик: можно ли похудеть с помощью таблетки