Lorenzo Trombetta's Blog, page 25

July 2, 2014

Siria, le verità di Brahimi

E’ sempre bene aspettare che un mediatore, un politico, un diplomatico vada in pensione per poter raccontare con libertà i dietro-le-quinte a cui ha assistito durante il suo incarico. E’ il caso di Lakhdar Brahimi (foto in basso a destra), controverso mediatore Onu sulla Siria dall’agosto 2012 alla primavera 2014.

L’anziano diplomatico algerino ha rilasciato di recente alcune interviste alla stampa internazionale e panaraba. Proponiamo qui sotto alcuni estratti in italiano dell’intervista pubblicata il 6 giugno 2014 dal sito in inglese del settimanale tedesco Der Spiegel.

La soluzione proposta da Brahimi era una transizione ordinata con Bashar al Asad che avrebbe guidato questo processo accettando di ritirarsi dal potere nella nuova Siria.

La Siria di oggi rischia invece di diventare una nuova Somalia, infestata dai signori della guerra. Per questo, afferma, servirebbe una forza militare di interposizione Onu composta da 20/30mila caschi blu. Ma le parti coinvolte nel conflitto siriano devono accordarsi su questo.

La Siria di oggi rischia invece di diventare una nuova Somalia, infestata dai signori della guerra. Per questo, afferma, servirebbe una forza militare di interposizione Onu composta da 20/30mila caschi blu. Ma le parti coinvolte nel conflitto siriano devono accordarsi su questo.

Sulla figura di Asad: il raìs è totalmente al corrente di quanto sta avvenendo in Siria, in termini di armi usate, di distruzione, di civili uccisi e arrestati.

E sui crimini: questi “sono commessi da entrambe le parti. Ma il regime ha uno Stato, a un esercito di 300mila uomini, ha l’aviazione. Cose che l’opposizione non ha”.

Brahimi ha mediato tra gennaio e febbraio 2014 un incontro a Ginevra tra opposizioni in esilio e regime. Il regime è andato a Ginevra con l’intenzione di non fare nessuna concessione, afferma il diplomatico arabo ora in pensione. “Le opposizioni sono andate a Ginevra totalmente impreparate: non volevano cedere sulla fine politica di Asad ma erano pronte a dialogare. Entrambe le parti sono state spinte al tavolo svizzero dai rispettivi partner internazionali”.

La tregua di Homs? E’ stata raggiunta a seguito dell’assedio condotto dal regime per affamare la gente. E’ un risultato del progetto di guerra del governo. E’ stata una vittoria del governo.

E per quanto riguarda lo Stato islamico, che tra Iraq e Siria è ormai operativo in un territorio grande quanto l’Ungheria, non è interessato alla questione siriana, afferma Brahimi. E il regime lo tollera “per dimostrare che il futuro del Paese senza Assad sarà così”.

June 27, 2014

Samir Kassir, un martire sprecato

A nove anni dalla morte di Samir Kassir, Michael Young riflette sulle aspirazioni dell’intellettuale libanese per il mondo arabo: se Kassir fosse ancora vivo – si chiede – come avrebbe commentato la tragedia siriana?

(di Michael Young, per Now. Traduzione dall’inglese di Prisca Destro). Ci sono poche parole più detestabili di “martire” e l’assassinio di Samir Kassir l’ha dimostrato in modo lampante. Questa settimana commemoriamo il nono anniversario del suo omicidio. La sua condizione di martire ci ha insegnato qualcosa?

Forse ingenuamente alcuni – me compreso – hanno pensato che la morte di Samir non sarebbe rimasta impunita. Quasi un decennio dopo, quella speranza è svanita, e l’unico sentimento rimasto è che persino la più eroica delle morti, alla fine, è fondamentalmente priva di senso. Suona pure i tamburi e da’ fiato alle trombe, ma non ne verrà nulla, di certo non in Libano.

Già poco dopo l’uccisione di Samir, i calcoli da tutte le parti sono iniziati a cambiare. Gli aunisti, con i quali Samir era da lungo tempo impegnato in un dialogo, hanno abbandonato la sua memoria nel momento in cui si sono alleati con Hezbollah e la Siria. Nel 2009 anche gli esponenti storici della coalizione del 14 marzo sono stati costretti a normalizzare i loro rapporti con Bashar al Asad, seppur con riluttanza, dandogli il benvenuto a Beirut. Walid Jumblatt, vedendo i cambiamenti in atto tutt’intorno a lui, ha deciso di riconciliarsi con Asad, invertendo la rotta solo quando è iniziata la rivolta in Siria.

Tutto questo era normale in un Paese dove la classe politica non vuole o non sa agire autonomamente. In queste sabbie mobili che possibilità aveva il destino di Samir Kassir di lasciare un segno duraturo sulla giustizia in Libano e di cambiare le modalità di funzionamento politico del Paese? Nessuna.

Kassir aveva capito bene il legame che intercorre tra l’insoddisfazione e la solidarietà degli arabi. Solo sei anni dopo la sua morte se ne sarebbe avuta la dimostrazione nel susseguirsi di rivolte arabe che si sono alimentate a vicenda. Queste erano dinamiche che Kassir avrebbe capito bene, dal momento che tendeva a considerare il mondo arabo come un tutto integrato. Secondo la sua visione, c’era un legame strettissimo tra il desiderio libanese di libertà dalla Siria e l’aspirazione del popolo siriano alla libertà in patria. E il desiderio di uno stato da parte dei palestinesi, nella sua mente, non era diverso dalla ricerca dell’autodeterminazione politica degli iracheni dopo il 2003. Kassir non era un difensore dell’invasione dell’Iraq da parte dell’amministrazione Bush, ma non era disposto – a differenza di tanti suoi contemporanei – a negare i vantaggi di cui gli iracheni hanno goduto per il fatto di essere stati finalmente liberati da un regime patologico e omicida.

Se Kassir fosse ancora vivo, cosa ci avrebbe detto sulla situazione siriana? In Siria sono state uccise circa 160.000 persone, eppure il maggiore responsabile di questa mattanza è ancora al potere e ha appena organizzato la propria rielezione fraudolenta. Di sicuro Kassir sarebbe stato uno dei commentatori più mordaci di questo oltraggio e un difensore esplicito dell’opposizione, ma anche uno dei suoi critici più lucidi.

Kassir non avrebbe avuto pietà nel condannare la patetica risposta occidentale in Siria. Pur avendo sempre messo in guardia dai pericoli dell’intervento occidentale in Medio Oriente, Kassir ne coglieva anche il potenziale liberatore. Ecco perché mi ha detto in un’intervista rilasciata quasi un anno esatto prima del suo omicidio: “L’Occidente deve accettare l’idea che l’importanza strategica del Medio Oriente non deve giustificare la negazione del diritto all’autodeterminazione della sua gente, e con questo intendo, in particolare, i palestinesi”.

Si può immaginare il disprezzo che avrebbe provato nei confronti dei Paesi occidentali – primi fra tutti gli Stati Uniti – che in Siria hanno agito con un’indifferenza e un’incompetenza quasi surreali. Vent’anni dopo il genocidio in Ruanda, con i funzionari occidentali che esprimono il loro rimorso per non aver agito all’epoca, sta avendo luogo un altro sterminio, i cui orrori si moltiplicano ogni giorno, senza tregua. È così che dev’essere? Permettere che un massacro continui per poi pentirsene dopo vent’anni, quando il senso di colpa non ha più alcuna importanza?

L’ultimo libro di Kassir, Considerations sur le Malheur Arabe, ha ricevuto molti plausi dopo il suo assassinio. Il tema principale è che gli arabi possono concepire un percorso verso una rinascita nazionale mediante una riconsiderazione della loro ricca storia, che può aiutarli a liberarsi dell’“impotenza perenne” [che annullava] “la possibilità di un nuovo risveglio [1]”.

Tanto dell’ottimismo e dell’esuberanza dell’autore si ritrovava nel libro. La sua tragedia è stata che lo sforzo che questo intellettuale unico ha compiuto per provare a vedere, attraverso il miasma regionale, la possibilità di un futuro pieno di sole è stato stroncato dalla realtà del presente violento nel mondo arabo. Quel presente è ancora con noi, più brutale e crudele che mai. E la speranza che l’insensato omicidio di Kassir avrebbe in qualche modo alterato questa situazione si è dimostrata illusoria.

Come il gatto del Cheshire in Alice nel Paese delle meraviglie, tutto quel che resta di Samir è il suo gran sorriso. È un ghigno al tempo stesso spiritoso e provocatorio. La coalizione del 14 marzo – forse comprensibilmente – ha fatto di lui un santo, sebbene Kassir non abbia mai avuto la benché minima intenzione di essere qualcosa di tanto scialbo. Invece era tutto vita ed è proprio questo che ne definiva lo sguardo sul suo Paese e sul Medio Oriente.

Nove anni dopo, il sorriso è ancora lì, ma non sappiamo se si tratta di un’espressione di soddisfazione o di una smorfia di dispiacere per quello in cui è stato trasformato. Tutto quello che possiamo dire è che con il passare degli anni Samir Kassir diventa sempre più rilevante, e la sua assenza sempre più opprimente. I suoi scritti hanno portato ordine nel caos di una regione che divora i suoi figli. Che spreco è stata la sua morte. (Now, 6 giugno 2014)

__________________

[1] L’infelicità araba, p. 5. Einaudi 2006. Traduzione di Paola Lagossi.

Il mondiale a Daraa

Anche in Siria c’è il mondiale. Sì, sotto le bombe, nella prima città che in Siria si è mobilitata nel 2011, Daraa.

Bambini che giocano, vestiti come le squadre per cui tifano: Argentina, Spagna, Iraq, Germania e altre ancora.

Ma la coppa è diversa da quella del solito mondiale. La coppa qui si chiama Coppa di Zaytun, perche i bambini che giocano sono delle scuole di Ghusn Zaytun (ramo di ulivo), delle località di Tsil, Yaruda, Tell Shehab, e Tafas nella regione di Daraa.

Seguiamo questo mondiale perchè i ragazzi sono molto bravi e le partite sono coinvolgenti. Come dice il saggio: “il calcio è un gioco” e loro sono bambini felici e pieni di vita. Nonostante tutto.

June 24, 2014

Quando i bambini siriani non vanno a scuola

Li trovi ad elemosinare per le strade di Beirut. Sognare l’educazione significa finire tra il martello dello Stato e l’incudine della famiglia.

(di Gian Marco Liuni, per SiriaLibano). Abdullah è un robusto ragazzino di 11 anni originario di Daraa, in Siria. La sua scuola sono i pub del quartiere di Gemmayze dove vende rose a facili prede in euforia per la movida di Beirut. Alle sue spalle ci sono gli amici Shadi e Ammar, intenti a lucidare scarpe seduti su un barattolo di latta. I tre condividono un piccolo appartamento a Harissa, lontano dalla capitale. Insieme ad altre quattordici persone.

Abdullah e i suoi amici sono gli “street children”, i bambini di strada. Passano le giornate per le vie di Beirut a vendere rose, pacchetti di gomme da masticare, fazzoletti. I più esperti hanno il diritto di appostarsi di fronte alle banche, pronti per lucidare le scarpe al primo incravattato che lo richieda. Per loro il sogno di studiare è stato messo in un cassetto dai genitori molto tempo fa. E ci è rimasto.

«A scuola non sono mai andato e non voglio andarci» – dice Abdullah. Da piccolo era curioso di sapere perché gli altri bambini fossero così contenti di andare in classe. Poi il padre gli ha raccontato che lì si viene picchiati, specialmente se si è grassottelli come lui, così oggi cerca divertimento nelle poche sorprese che la strada può riservare.

In mancanza di statistiche ufficiali, le organizzazioni non governative (Ong) che si occupano del fenomeno dei bambini di strada ritengono che le storie come quelle di Abdullah siano sull’ordine delle migliaia in Libano. Secondo dati dell’Onu, i rifugiati siriani in Libano hanno superato quota un milione e cento persone.

Secondo Insan – una Ong libanese che offre istruzione gratuita agli street children – i bambini che chiedono di andare a scuola per sfuggire alla strada incontrano diversi ostacoli burocratici e culturali. La sfida più grande è doverlo dire alla propria famiglia.

«I genitori sono terrorizzati all’idea di poter perdere una fonte di sostentamento così immediata e necessaria. In moltissimi casi l’unica fonte di reddito» – dice Randa Dirani, che per l’Ong cura le pubbliche relazioni.

Per Randa il problema principale si trova nella logica comunitaria. La maggioranza è turcomanna e secondo Randa «questa comunità non vede di buon occhio l’istruzione». Per questo, afferma: «I padri inventano brutte storie per screditare la scuola, ricorrendo alle mani per i bambini che insistono nel voler provare per credere». Alla scuola di Insan alcuni allievi frequentano le lezioni senza dirlo ai propri genitori.

«Di solito si avvicinano incuriositi dallo scuolabus che gira per Beirut. Chiedono se sia davvero gratis e se possono venire quando se la sentono loro. Scelgono di venire dalle tre alle sei del pomeriggio, l’orario in cui si incassa meno dai passanti».

Incominciano con una volta alla settimana, ma poi accade che vadano tutti i giorni, attratti dalla facilità con cui si può accedere allo studio, ai giochi o semplicemente all’acqua con cui lavarsi le mani e rinfrescare la faccia.

«I primi mesi scoprono che si deve alzare la mano prima di parlare. Poi che si smette di giocare quando la maestra richiama allo studio». Una volta capite le regole del gioco – assicura Randa - i ragazzi di strada «sono gli studenti più brillanti e assidui».

La loro motivazione è più profonda di quella dei loro coetanei. Secondo la polizia libanese in centinaia entrano da piccoli in un circolo di sfruttamento fisico, sessuale e di violenza da cui escono come criminali. Poter accedere all’istruzione è per loro il primo passo per tagliare ogni legame con la rigida mentalità comunitaria ed evitare di ripetere un copione che conoscono fin troppo bene.

Da parte sua, le carenze del sistema scolastico libanese contribuiscono a questo fenomeno.

In virtù dei profondi legami bilaterali tra i due Paesi, i bambini siriani possono legalmente frequentare le scuole libanesi. Ma ogni anno migliaia di loro non trovano posto nelle affollate istituzioni pubbliche, una situazione aggravata dall’arrivo dei 250 mila profughi in età scolare – secondo le stime delle Nazioni Unite.

«I genitori inviano la domanda d’iscrizione. Questa viene respinta perché non c’è più spazio nella scuola. Non si trova posto neanche nei corsi pomeridiani aggiuntivi creati dal ministero dell’Istruzione appositamente per i bambini siriani» – commenta Lala Arabian, avvocato, esperta di diritti umani e dirigente esecutivo di Insan. A questo fanno da ulteriore deterrente i circa 70 euro annui di retta, spesso da moltiplicare per cinque o magari sette figli.

Dimenticati dallo Stato e ostacolati dalle famiglie. È così che i bambini finiscono per ingrossare l’esercito dei mendicanti che pattugliano la strada, dove i passanti insegnano loro che si meritano quella condizione perché incivili. Come se vivere nell’ignoranza fosse stata una scelta voluta e desiderata.

Prima che Abdullah si avvii verso Harissa, quattro appariscenti ragazze libanesi gli offrono un succo di frutta alla fragola. Timidamente lui fa notare che costa ben 2.000 lire libanesi in più di uno dei suoi fiori – circa un euro. Raccogliendo il suo coraggio, passa in rassegna le ragazze attonite e regala a ognuna una rosa rossa. Oltre a una lezione su cui riflettere.

June 18, 2014

Non vogliamo un’amnistia, ma…

(di Eva Ziedan). In questi giorni la notizia di cui si parla tanto tra i siriani è “l’amnistia generale” concessa dal presidente.

Michal Shammas, avvocato siriano che da anni si occupa della difesa dei dissidenti politici incarcerati nelle prigioni del regime ha spiegato che “L’amnistia dovrebbe essere concessa a tutti coloro – militari e civili – che sono stati arrestati o sono detenuti da prima del 6 giugno 2014, siano essi già stati condannati o meno, (…) a coloro che sono stati condannati dal tribunale anti-terrorismo [che ha sostituito il vecchio tribunale militare, dove venivano giudicati i dissidenti politici ndr], ai detenuti nelle sezioni dei servizi di sicurezza, a quelli che si trovano nelle prigioni di Palmira e Sednaya (…)”.

Alcuni detenuti sono stati rilasciati, tra questi ci sono anche alcuni (una manciata, in verità!) nomi importanti di dissidenti storici, ma la notizia che sta circolando con insistenza da qualche giorno sui media e socialmedia è la liberazione di Adnan Qassar.

“Se prima della liberazione di Adnan si provava a digitare il suo nome su Google” – scrive Dima Wannus nel suo ultimo articolo su al Mudun – “compariva solo la fotografia di Basel al Asad”, il figlio “martire” di Hafez, in sella al suo cavallo.

Secondo la storia che si raccontava su di lui in Siria, Adnan Qassar era un fantino ed era il rivale di Basel al Asad nelle gare ippiche. Quando eravamo piccoli guardavamo tutte le sue gare in televisione e Basel vinceva sempre.

Ma una volta accadde che Adnan osò vincere contro Basel. Era il 1993 e per questo venne arrestato.

Ma una volta accadde che Adnan osò vincere contro Basel. Era il 1993 e per questo venne arrestato.

Basel morì in un incidente automobilistico nel gennaio dell’anno successivo e divenne “martire” della Siria, anche se era morto in un semplice incidente stradale.

L’articolo di Dima Wannus continua il racconto: il padre di Adnan riuscì a ottenere un incontro direttamente con l’allora presidente Hafez al Asad per chiedergli di intercedere per la liberazione del figlio.

Il presidente si limitò a rispondergli: “Basel l’ha arrestato e sarà Basel che lo libererà”.

Ma Basel era morto.

Dopo 21 anni di carcere, il fantino Adnan Qassar è stato liberato il 10 giugno 2014 grazie all’amnistia di Bashar al Asad. “Non è stato Basel a liberarlo” – si intitola l’articolo di Dima Wannus.

Yassin al Haj Saleh, intellettuale dissidente che ha sperimentato le prigioni siriane in prima persona, ha commentato anche lui la vicenda: “Storie di questo tipo valgono più di tanti volumi. Dobbiamo raccontarle alla gente in Occidente e ovunque. Bastano queste storie a far comprendere quanto questo regime sia razzista, e non solamente dispotico e dittatoriale”.

Secondo al Watan, un giornale filogovernativo, entro la fine di giugno si prevede che saranno liberati 30mila prigionieri.

In attesa della liberazione di Mazen Darwish, Abdel Aziz Kheir, Khalil Maatuq e delle migliaia di detenuti arrestati per aver espresso liberamente e senza censure la loro opinione, Michal Shammas ha spiegato anche che: “La maggior parte dei beneficiari dell’amnistia operavano nel contrabbando della droga, delle armi e delle munizioni, si sono appropriati indebitamente di denaro pubblico, sono autori di reati di corruzione e abuso d’ufficio, hanno emesso assegni scoperti…”.

Anwar al Bunni, avvocato per la difesa dei diritti umani e direttore del Centro siriano per la ricerca e gli studi giuridici, ha commentato in questo modo l’amnistia generale: “Non vogliamo un’amnistia. Vogliamo che tutti i detenuti siano liberati e tutti i criminali puniti”.

June 17, 2014

In motorino per Beirut

(di Renato Ferretti). Voglio raccontarvi una storia.

Sabato sera due amici a cena mi raccontano un episodio accaduto un’oretta prima di incontrarli.

Mentre viaggiavano in due su un motorino, verso le nove, erano stati fermati a un posto di blocco (hajiz, parola molto importante da queste parti) dalla polizia, per un controllo. Il poliziotto ha intimato loro di tornare a casa, pena la confisca del motorino: da oggi, dopo le sette di sera, li informa, è tassativamente vietato girare in motorino per Beirut, se non per ragioni lavorative.

La novella mi getta nel panico: anche io qui uso un motorino – un Aprio nero, il più diffuso, il più fedele compagno dei lavoratori nel settore dell’asporto. Nonostante tutte le persone che incontro mi sconsiglino di usarlo poiché pericoloso, dicono (al che rispondo con una scaramantica mentale toccata d’attributi), rimane il mezzo di trasporto più conveniente e veloce in città.

Fino ad aprile 2014 il divieto era in vigore, ma era sufficiente pagare una tassa alle poste per ricevere l’autorizzazione. Il divieto totale di guidare un ciclomotore, da quanto ne so, vigeva anche in Giordania e in Siria fino a qualche anno fa. Le storie raccontatemi per giustificarlo sono le più disparate: dalla pericolosità del mezzo, all’attentato ad Hafez al Asad che sarebbe stato perpetrato da un uomo in motocicletta. Ma non sono mai riuscito ad avere un’unica definitiva versione.

La domenica mattina me ne vado subito a piazza Sassine, ove so di poter trovare solidarietà per la causa e informazioni adeguate presso i professionisti del settore: due ragazzi in divisa rossa parlottano seduti sui motorini per l’asporto. Mi avvicino e chiedo consiglio.

Il più vecchio, con l’aria di sapere di cosa parlo, comincia la sua storia da lontano. Mi spiega come le cose funzionavano prima e come adesso, mi racconta con complicità della sera precedente, dei vari posti di blocco che ha dovuto evitare per non farsi controllare mentre andava a lavoro e della strada che ha preso per evitare i controlli rientrando a casa. Alla fine mi rivela che, dall’indomani, lunedì 9, il divieto di condurre motorini dopo le sette entrerà in vigore, ma che sarà possibile pagare l’autorizzazione alle poste, come fino a qualche mese fa. Persuaso e rincuorato dalle sue parole, un po’ orgoglioso per la complicità accordatami, me ne ritorno a casa.

Il mattino dopo vado alle poste di buon’ora, sapendo che spesso sono affollatissime e i tempi di attesa piuttosto lunghi: non ho un’idea precisa di quali siano le mansioni che l’ufficio postale svolge qui. L’unica volta che ho spedito due cartoline in Italia, non sono mai arrivate. Mi dico che è stato solo un caso. Con tutto quello che hanno da fare alle poste, le mie cartoline immagino siano solo l’ultimo dei loro problemi! Dove potete convalidare l’equipollenza di un diploma universitario? Dove potete chiedere informazioni sulla data entro la quale è obbligatorio fare la revisione del mezzo di trasporto (che, però, può essere controllata anche da casa o in qualsiasi banca)? La risposta è la medesima: alle poste.

Arrivato, l’impiegata mi racconta un’altra storia: non sa nulla di questa autorizzazione, loro non hanno ricevuto alcuna disposizione. “Vada al ministero dell’Interno, a Hamra: lì potrà avere tutte le risposte che cerca”. Il suo tono secco è una frusta: le mie poche certezze svaporano in men che non si dica.

Dopo un breve passaggio inconcludente alla sicurezza generale (amin al ‘amm), chiedo informazioni a un poliziotto che, sudaticcio nel calore dell’asfalto, dirige l’orchestra mattutina del traffico beirutino. “Dopo le sette di sera è vietato condurre motocicli”, mi risponde con sicurezza professionale. Ma posso avere l’autorizzazione? “Sì, al ministero dell’Interno”. E continua a sbracciarsi con gesti automatici guardandomi solo con la coda dell’occhio.

Rassicurato dalla perentorietà della risposta, mi avvio già più leggero verso la meta.

Il ministero dell’Interno è circondato da blocchi di cemento dipinti di rosso e di bianco, i colori della bandiera. Mi sono sempre piaciuti i posti di guardia dell’esercito qui: dipinti in tal modo aggiungono colore a questa città mediterranea, già spesso luminosa di per sé.

Attraversato il metal detector, chiedo al soldato responsabile al banco dove poter fare l’autorizzazione.

Mi risponde di fretta che da aprile non c’è più autorizzazione. Gli spiego allora – raccontandogli la storia dei miei amici come fosse la mia – che ero stato fermato ad un posto di blocco etc etc, lui più infastidito dalla mia incredulità che convinto, mi risponde sbrigativo di andare a chiedere dentro.

All’interno, stessa risposta. E stessa insistenza da parte mia.

L’uomo in tuta mimetica dietro alla scrivania mi dice: “Probabilmente la polizia voleva soltanto scucirti qualche soldo, visto che sei straniero”. Dal modo in cui mi parla colgo da parte sua un sentimento di insofferenza mista a vergogna nei riguardi della polizia. “Ah, sempre i soliti ladri con metodi da accattoni!”, sembra dirmi.

Poi allungandosi verso di me, mi chiede quasi paternamente: “Ce l’hai la patente? Il motorino è registrato?”. “Sì”. “Allora non ti preoccupare”, aggiunge con una smorfia e un gesto della mano. Me ne vado già più rassicurato.

All’uscita decido di andare a parlare con il poliziotto che solitamente dirige il traffico dell’incrocio all’inizio di Hamra, a qualche centinaio di metri dal ministero, per avere un’ultima conferma. Non poteva andarmi meglio: quando arrivo sono ben in tre, parlottano e fumano.

Gentilissimi e sudati, mi raccontano l’ultima storia della mattinata: la legge non è ancora in vigore e si può ancora circolare dopo le sette di sera. Effettivamente, aggiungono, nei giorni precedenti erano stati approntati molti posti di blocco per il controllo dei motorini, ma semplicemente per scremare chi avesse le carte in regola e chi no.

Ringrazio e me ne vado. Non voglio rinunciare a credere in quest’ultima versione della storia.

** Nota: Il quotidiano al Akhbar si è recentemente occupato di questo divieto. Qui il link all’articolo.

Il ritorno del califfato

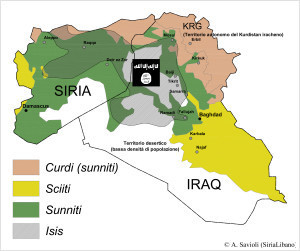

(di Alberto Savioli) Da più di un anno lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) ha fatto la sua comparsa in Siria, di fatto indebolendo il fronte dei ribelli piuttosto che il regime di Asad.

(di Alberto Savioli) Da più di un anno lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) ha fatto la sua comparsa in Siria, di fatto indebolendo il fronte dei ribelli piuttosto che il regime di Asad.

Qui si è rafforzato e ha esteso la sua capacità di manovra, tanto da conquistare Mosul, la seconda città irachena, e insidiare la stessa capitale dell’Iraq. Alla vigilia di un possibile grande scontro confessionale sciiti-sunniti è intervenuto anche Obama, dichiarando a parole quanto ha già espresso con i fatti, l’America non interverrà e il Medio Oriente dovrà arrangiarsi da solo.

La “cavalcata” vincente dell’Isis

Il giorno seguente alla caduta di Mosul, la seconda città irachena, per mano dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (Isis), alcuni combattenti jihadisti dichiarano di essere già alle porte di Baghdad.

Barak Obama nel discorso tenuto 13 giugno ha dichiarato: “Non manderemo truppe in Iraq…Le forze di sicurezza irachene purtroppo hanno dimostrato di non essere capaci di difendere alcune città. E il popolo iracheno è ora in pericolo”.

“Ci vorranno diversi giorni per decidere come intervenire al fianco del governo di Baghdad”, ha dichiarato Obama, “non è una cosa che si decide nel corso di una notte”. Verrebbe da chiedersi cosa abbiano fatto Obama e la sua amministrazione negli ultimi due anni.

Quando nel febbraio 2013 le bandiere dell’allora Stato Islamico dell’Iraq (Isi) facevano la loro comparsa in Siria, nelle zone di Daraya e Aleppo, avevano già un ampio background di matrice qaidista risalente al 2006 e solo nel luglio 2013 avevano compiuto una serie di attentati suicidi a Mosul, Kirkuk, Bassora e Nassiriyya.

Nell’agosto 2013 si parlava già di Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (in arabo: ad Dawla al Islamiyya fi l ‘Iraq wa sh Sham), quando riuscirono a impossessarsi della città di Raqqa scacciando le forze ribelli costituite dall’Esercito libero siriano (Esl) e dai gruppi salafiti di Jabhat al Nusra e Ahrar ash Sham, che avevano conquistato la città il 6 marzo 2013.

Da allora l’Isis, più comunemente chiamato Daesh dai siriani, è diventato tristemente famoso per l’applicazione radicale della sharia, secondo alcuni si tratterebbe di un’applicazione distorta della legge coranica. In Siria ad opera dello “Stato” si sono avute punizioni corporali per i ladri (fustigazioni e taglio delle mani), esposizioni pubbliche degli uccisi rei di omicidi o violenze, taglio delle teste di altri combattenti o fiancheggiatori del regime, inoltre sono state bruciate sigarette, l’alcool è stato proibito così come la musica ed è stato imposto il velo integrale alle donne.

Dallo scorso dicembre il fronte dei ribelli anti-Asad unitosi sotto l’ombrello del Fronte Islamico ha lanciato un’offensiva per tentare di scacciare l’Isis dalla Siria, colpevole secondo loro di fare il gioco del regime, il risultato finale è stata un’avanzata del regime in alcuni territori e un consolidamento delle posizioni dell’Isis; gli unici ad essersi indeboliti sono stati i ribelli siriani.

Una delle giustificazioni americane per non sostenere con armi pesanti, quello che inizialmente era un fronte laico di ribelli siriani, era il timore che queste ultime potessero finire in mano a jihadisti ed estremisti, l’Isis ci ha pensato da solo ad armarsi.

Da più di un anno tra l’Iraq e la Siria si registrano movimenti di jihadisti stranieri impiegati alternativamente sui due fronti. A gennaio i combattenti dell’Isis in Siria si complimentavano con i combattenti in Iraq che erano riusciti a conquistare le importanti città di Fallujah e Ramadi.

Da più di un anno tra l’Iraq e la Siria si registrano movimenti di jihadisti stranieri impiegati alternativamente sui due fronti. A gennaio i combattenti dell’Isis in Siria si complimentavano con i combattenti in Iraq che erano riusciti a conquistare le importanti città di Fallujah e Ramadi.

Già allora l’Isis era “alle porte” di Baghdad e aveva influenza su un territorio che andava dalle aree a nord di Aleppo, passando per Raqqa e la Jazeera siriana fino alla provincia irachena di Anbar e le due città appena conquistate.

Ora lo “Stato” ha compiuto un ulteriore passo avanti, in poco tempo è caduta Mosul e molte aree della regione della Diyala sono controllate da loro, scendendo il corso del fiume Tigri hanno conquistato le città di Shirqat, Bayji, Tikrit, poi Shaqlawiyah, Baqubah (da confermare) e sono in corso scontri a Samarra. Con quest’offensiva l’Isis ha messo le mani nella sola Mosul sui contanti della banca della città e su una gran quantità di armamenti pesanti tra cui molti humvee, dieci F16 e alcuni elicotteri Black Hawk.

Naturalmente possedere aerei ed elicotteri non vuol dire saperli pilotare. L’Isis ha sorpreso ancora una volta, il 13 pomeriggio mentre Obama teneva il suo discorso, hanno portato in volo due elicotteri pilotati sembra da un ceceno e da un iracheno e a Samarra hanno tentato di colpire il convoglio del primo ministro iracheno Nuri al Maliki.

Motivi del successo dell’Isis e premesse di uno scontro confessionale sunniti-sciiti.

L’offensiva del’Isis in Sira e Iraq è efficace per una serie di motivi. L’Isis non si presenta solo come un movimento jihadista combattente, ma grazie all’esperienza qaidista irachena, nei territori conquistati si propone con tutte le strutture parastatali. Caduto lo Stato non regna il caos, l’Isis propone un modello di stato alternativo basato sulla sharia, ma dove gli uffici, le corti legislative, gli apparati di polizia e le strutture scolastiche sono perfettamente funzionanti, anche se in salsa coranica.

L’avanzata dello “Stato” inoltre presenta agli occhi dei sunniti una possibilità di rivalsa dopo anni di dominio sciita. In Siria la dittatura degli Asad, appartenenti alla setta sciita degli alawiti e in Iraq i governi a maggioranza sciita succeduti alla caduta di Saddam Hussein, non hanno lasciato spazio sufficiente ai sunniti del paese che in Siria sono il 74% della popolazione e in Iraq il 40% (inclusi i curdi e i turcomanni).

Non è un caso che Daesh si sia presentato fin da subito come uno stato, Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, e nei proclami dei suoi membri ci sia il costante riferimento al califfato. Nelle terminologie che utilizzano si percepisce un rimando agli albori dell’Islam e allo scontro secolare tra le due confessioni del mondo musulmano: sciiti e sunniti.

I loro nemici, anche dove si tratti di sunniti, diventano takfiri ossia empi (l’espressione takfir indica il dichiarare qualcuno “kafir”, miscredente e non-musulmano), murtadiyn (un musulmano che rinuncia all’Islam è detto “murtad”), o munafik colui che pur dichiarandosi musulmano nel proprio cuore in realtà non lo è. Gli iraniani o i soldati sciiti iracheni vengono da loro definiti dispregiativamente Safawidi, utilizzando il nome della dinastia islamica sciita che regnò in Persia tra il 1501 e il 1736. I Safawidi riunificarono territorialmente la Persia e dichiararono religione ufficiale lo sciismo duodecimano che rimase da allora dominante.

Tuttavia sarebbe errato considerare lo scontro confessionale come un movimento unidirezionale dei sunniti contro gli sciiti e non viceversa, in un’intervista di dicembre Nuri al Maliki soffiava sul fuoco del settarismo riferendosi alla battaglia nella provincia di Anbar come a uno scontro tra i seguaci di Husyan (gli sciiti) e i seguici di Yazid (i sunniti).

Che questo scontro tra” civiltà islamiche” sia reale o solo percepito tale è ininfluente, la percezione di una realtà viene concretizzata negli atti di chi crede in quella realtà. Capendo queste sfumature è possibile riconoscere nel “fenomeno” Isis non solo un “movimento” religioso e combattente, ma anche politico e di rivincita. Solo in questo modo è possibile comprendere le scene di giubilo che si sono viste in alcune città dopo la caduta di Mosul, nonostante la “cattiva fama” che accompagna l’Isis.

Abdul Jalil, un membro di spicco della milizia Jaysh al Tariqa al Naqshbandia (noto anche come l’Esercito dell’Ordine degli uomini di Naqshbandi o Jrtn e che ha legami con ex dirigenti del partito Ba’ath di Saddam Hussein) ha confermato che il movimento chiede una resistenza continua contro l’occupazione safawide dell’Iraq.

“L’Isis rilasciato le nostre donne dalle prigioni di al Maliki e hanno anche liberato tutti i prigionieri innocenti”, spiega Ghanem al Abed, uno dei principali promotori delle proteste musulmane sunnite di Mosul.

Nei combattimenti avvenuti nella provincia di Ninawa (Mosul) accanto all’Isis c’era il Jrtn (dietro al quale pare ci sia Izzat Ibrahim al Douri, ex vicepresidente sotto Saddam), ex ufficiali di Saddam e i gruppi tribali della provincia. Nel 2009 funzionari degli Stati Uniti avevano avvertito che la “Naqshbandiya” avrebbe potuto diventare più pericolosa di al Qaida, perché era riuscita a radicarsi nella società. Il gruppo è in gran parte basato a Mosul e a Kirkuk.

La figlia maggiore di Saddam, Raghad Saddam Hussein, ha dichiarato al quotidiano al Quds: “Queste sono vittorie degli uomini di mio padre e di mio zio Izzat al Douri”.

Suleiman al Sheikh Ali Hatem, il leader della tribù dei Duleym a Mosul ha dichiarato invece che le tribù combattono sia il regime che l’Isis, la rivoluzione è fatta per la giustizia non per la vendetta. La maggior parte delle tribù siriane e irachene non hanno giurato fedeltà (bayah) all’Isis.

Nel marzo 2013 sul n° 2 di LiMes scrivevo: “chiunque voglia evitare che l’est siriano diventi terreno fertile per gli estremisti deve prendere contatto con i leader tribali locali…Le confederazioni tribali sono dunque decisive per il controllo dell’est siriano, che si configura come un territorio di staterelli a base clanica”.

Iran e Stati Uniti alleati per “salvare” l’Iraq e il suo petrolio? Con la recente offensiva dell’Isis rischiano di cadere gli storici confini del Medio Oriente tracciati dall’accordo di Sykes-Picot, con il quale le potenze mandatarie si erano spartite l’area. L’America si trova ora nel paradosso di doversi probabilmente alleare con l’Iran per salvare quel che rimane dell’Iraq e del governo sciita iracheno, dopo che si erano scontrati in Siria sulla sorte di Bashar al Asad, in questo modo potrebbero consegnare all’Iran un territorio che comprende parte del Libano, della Siria e dell’Iraq.

Con la recente offensiva dell’Isis rischiano di cadere gli storici confini del Medio Oriente tracciati dall’accordo di Sykes-Picot, con il quale le potenze mandatarie si erano spartite l’area. L’America si trova ora nel paradosso di doversi probabilmente alleare con l’Iran per salvare quel che rimane dell’Iraq e del governo sciita iracheno, dopo che si erano scontrati in Siria sulla sorte di Bashar al Asad, in questo modo potrebbero consegnare all’Iran un territorio che comprende parte del Libano, della Siria e dell’Iraq.

Ieri l’ayatollah Ali al Sistani ha chiamato alle armi tutti gli iracheni contro l’Isis, mentre la Guardia Rivoluzionaria iraniana, con le brigate al Quds, si troverebbe nella provincia irachena della Diyala e nei pressi dell’areoporto di Baghdad. La milizia irachena sciita presente in Siria accanto all’esercito governativo, la Liwa Assad Allah al Ghalib, è stata richiamata in patria e il generale iraniano Qassem Solaimani, l’eroe della “resurrezione” di Asad assieme al movimento libanese di Hezbollah, sarebbe stato visto a Baghdad ad ispezionare le postazioni di difesa della capitale e i checkpoint.

Al Qaida comanda l’Isis o l’Isis comanda al Qaida?

Da più parti lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante viene definito come un gruppo di matrice qaidista. In un tweet del leader di Jabhat al Nusra, Abu Muhammad al Jolani, si affermava che il gruppo era nato con la benedizione del capo di al Qaida Ayman al Zawahiri, grazie all’aiuto dello Stato Islamico dell’Iraq (Isi). All’inizio del 2013 il leader dell’Isi, Abu Baqr al Baghdadi, annunciava la fusione del suo gruppo con la Nusra, sotto la sigla dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, proclama rigettato da al Jolani che dichiara che la bandiera della Nusra continuerà a sventolare.

In questa fase al Zawahiri si configura come una sorta di arbitro nella diatriba tra i due gruppi sui quali aveva posto la benedizione, in un messaggio dichiarava che la fusione era annullata e richiamava l’Isi a occuparsi delle questioni irachene, lasciando alla Nusra le “faccende” siriane.

Le indicazioni di Zawahiri v ennero disattese da Baghdadi, che da quel momento di fatto rivendica la propria autonomia decisionale e del suo gruppo.

ennero disattese da Baghdadi, che da quel momento di fatto rivendica la propria autonomia decisionale e del suo gruppo.

Nelle recenti dichiarazioni del leader di al Qaida sembra configurarsi addirittura una situazione in cui la figura di Zawahiri è subalterna a quella del leader combattente Baghdadi, il primo rimarrebbe come leader spirituale e chiama il leader dell’Isis “Amir al Mumineen”, ossia Comandante dei Credenti che equivale a termine Califfo. Abu Baqr al Baghdadi è il califfo dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante.

In un tweet, Musa Cerantonio un noto predicatore australiano convertito all’Islam, scrive: “se le parole di al Adnani (portavoce dell’Isis) sono confermate, come ho pensato da molto tempo, se conquisteranno Baghdad, Inshallah (se Dio vuole) il califfato verrà annunciato”.

Ma al Adnani va oltre proclamando una guerra settaria: “…tra di noi la vendetta sta aspettando… Ma la vendetta non dovrà avvenire a Samarra o Baghdad, ma piuttosto deve essere Karbala “la città sudicia” (la seconda città santa degli sciiti, dove nel 680 venne trucidato Husayn figlio di Ali, dalle truppe del califfo Omayyade Yazid) e Najaf “la città politeista” (centro del potere politico degli sciiti in Iraq, qui ci sarebbe la tomba di la tomba di Ali ibn Abi Talib, quarto califfo per i sunniti e primo Imam per gli sciiti), quindi aspetta, e in verità noi siamo con te nell’attesa.

June 14, 2014

Isis, Abbattuto Sykes-Picot!

(di Lorenzo Trombetta, ANSA). I miliziani qaedisti dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isis), che da giorni mettono a ferro e fuoco l’Iraq centro-settentrionale, affermano di aver realizzato il sogno che per decenni le dittature “laiche” del Medio Oriente hanno sbandierato di voler realizzare: abbattere i confini coloniali, tracciati un secolo fa tra Iraq e Siria, e creare uno mitico spazio arabo-islamico politicamente unito.

“L’abbattimento di Sykes-Picot“, è il titolo del documento, diffuso dall’ufficio stampa dell’Isis il 10 giugno scorso, il giorno della presa di Mosul, seconda città dell’Iraq, da parte delle milizie qaediste. Il riferimento è al celebre accordo raggiunto sottobanco nel 1916 dal diplomatico francese François Georges Picot e dal collega britannico Sir Mark Sykes.

L’ala qaedista irachena si è rafforzata nella regione occidentale irachena di al Anbar, confinante con la regione siriana orientale di Dayr az Zor. Dal 2012, con il deterioramento della situazione in Siria a causa del conflitto in corso tra ribelli e forze lealiste, i qaedisti di Anbar hanno esportato il loro jihad in Siria: o, meglio, in quelle che nella terminologia islamica classica sono “le terre di Sham”. Hanno risalito l’Eufrate e si sono stabiliti a Raqqa, nel nord della Siria, il capoluogo della nuova provincia (wilaya) islamica di “Baraka”, lasciata sguarnita – come Mosul – dalle forze governative.

“Baraka” è confinante con la wilaya di Ninive, con capoluogo Mosul. E dal 10 giugno – secondo il documento dell’Isis – le due province sono “unite in un unico fronte e sotto un’unica guida (politica e militare)”. La citazione è tratta da un “detto” di uno dei più noti capi militari dell’Isis, tale Abu Mohammad al Adnani, mujahid poco più che trentenne attivo sul campo quanto sui social network.

Come mostrano le foto pubblicate sui siti dell’Isis, con ruspe i miliziani qaedisti hanno con facilità raso a terra le barriere di sabbia erette dalle autorità di Baghdad lungo il poroso confine con la Siria (lungo ben 605 km). “Finalmente questo confine artificioso non esiste più. Abbiamo riunito le terre di Iraq e Sham”, si legge su uno dei tweet dell’ufficio stampa della provincia islamica di Baraka.

“Le genti di queste terre possono ora ricongiungersi con i loro parenti”, si afferma su un altro post. Quando Sir Sykes e François Picot decisero come i rispettivi governi si sarebbero spartiti le terre allora amministrate ancora formalmente dall’Impero ottomano (1516-1918), forse non immaginavano che i loro cognomi, persino storpiati e trascritti in arabo nei modi più fantasiosi, sarebbero rimasti per decenni sulla bocca di milioni di siriani, iracheni, giordani, palestinesi, libanesi. E che quell’accordo da loro raggiunto avrebbe ispirato le più contorte teorie del complotto in Medio Oriente. Anche perché la retorica dei due regimi – rivali – baatisti di Damasco e Baghdad è stata a lungo incentrata sul principio del ripristino dell’unità araba e dell’abbattimento dei confini coloniali.

Ma questi stessi poteri centrali si sono mantenuti in piedi anche in quanto espressione di stati-nazione creati sul modello europeo. Dietro questa facciata, però sul terreno i poteri informali hanno continuato a gestire gli affari locali: i leader clanici di Anbar e Dayr az Zor, ad esempio, appartengono alle stesse confederazioni tribali e la solidarietà tra loro si è dimostrata più volte anche nella storia recente: durante l’invasione anglo-americana, i canali di rifornimento di uomini e mezzi superavano naturalmente la barriera frontaliera.

Non è un caso che dopo la presa di Mosul, convogli di centinaia di mezzi dell’Isis attraversino indisturbati il valico di Tal Hamis tra la regione di Hasake siriana e quella di Ninive irachena. Numerosi mezzi blindati made in Usa e in dotazione all’esercito di Baghdad sono stati da ieri avvistati nelle campagne di Dayr az Zor, in Siria, e provengono proprio dalle razzie di Mosul. (ANSA, 13 giugno)

** Nell’articolo originale per l’ANSA, l’articolo è uscito con un refuso: “1916-1918″ in riferimento all’epoca ottomana nelle terre del Levante arabo. Evidentemente è 1516-1918. Qui è stato corretto.

June 13, 2014

Siria, Liberi i primi detenuti amnistiati

Circa 274 siriani, detenuti nelle carceri del regime e accusati o ritenuti colpevoli di aver commesso “atti di terrorismo”, sono stati rimessi in libertà in seguito all’amnistia concessa dal presidente Bashar al Assad per festeggiare la sua “elezione” lo scorso 3 giugno.

Circa 274 siriani, detenuti nelle carceri del regime e accusati o ritenuti colpevoli di aver commesso “atti di terrorismo”, sono stati rimessi in libertà in seguito all’amnistia concessa dal presidente Bashar al Assad per festeggiare la sua “elezione” lo scorso 3 giugno.

Lo riferisce l’agenzia ufficiale Sana, precisando che 124 prigionieri sono stati liberati nelle regioni di Daraa e Dayr az Zor, 70 a Hama, 50 dalla prigione centrale di Homs e il resto a Damasco. Non si hanno notizie della percentuale di prigionieri politici liberati in questa occasione, rispetto ai criminali comuni.

L’avvocato Michel Shammas, che da anni si occupa della difesa dei dissidenti politici nelle carceri del regime, afferma che finora solo Ranim Maatuq (figlia dell’avvocato Khalil Maatuq, anch’egli in carcere) e Yara Fares (la moglie di Maher Tahhan, oppositore politico arrestato con Abdel Aziz al Kheir di ritorno da una visita ufficiale in Cina, entrambi ancora in carcere) sono state liberate tra i nomi noti dei dissidenti. Altre fonti riferiscono della liberazione nelle ultime ore di Jalal Nawfal, medico psichiatra arrestato lo scorso 6 gennaio mentre si recava a lavoro nell’ospedale gestito dalla Mezzaluna Rossa e rimasto in carcere in questi mesi senza un’accusa formale a suo carico.

Non si hanno invece notizie della sorte degli oltre 100mila detenuti politici, di cui la metà nelle celle dei servizi di controllo e repressione e mai trasferiti all’autorità giudiziaria. Tra questi figura il nome di Mazen Darwish, giornalista e fondatore a Damasco del Centro siriano per la libertà di stampa. Come molti altri detenuti si trova nel carcere di Adra, nei pressi della capitale, e secondo Shammas il suo nome dovrebbe rientrare tra quelli amnistiati.

Nel frattempo l’annientamento dei prigionieri all’interno della carceri tuttavia sembra proseguire immutato in Siria: l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), che dal 2007 monitora le violazioni nel Paese tramite una fitta rete di attivisti e ricercatori sul terreno, ha denunciato ieri la morte sotto tortura di 14 detenuti.

Asad, tra i maggiori indiziati per crimini di guerra

Un elenco costituito dai nomi di ufficiali governativi e ribelli che si sono macchiati di crimini di guerra è stato consegnato alla Corte penale internazionale.

Un elenco costituito dai nomi di ufficiali governativi e ribelli che si sono macchiati di crimini di guerra è stato consegnato alla Corte penale internazionale.

Bashar al Asad si troverebbe in cima alla lista secondo David Crane, ex capo procuratore del tribunale speciale per la Sierra Leone e ora a capo del “Syria Accountability Project” che ha lo scopo di indagare le responsabilità per i crimini contro l’umanità commessi in Siria. Qui sotto un resoconto di Reuters.

(di Stephanie Nebehay – Reuters) Syrian President Bashar al-Assad tops a list of 20 sample war crimes indictments of government officials and rebels drafted by experts for prosecution someday, a former international war crimes prosecutor said on Tuesday. The list has been handed to the International Criminal Court (ICC), citing for each incident a specific violation of the Rome statute under which a suspect could be charged, according to David Crane, an ex-chief prosecutor of the Special Court for Sierra Leone and now head of the Syria Accountability Project.

A separate team of U.N. investigators has drawn up four confidential lists of war crimes suspects on all sides in Syria, but declined to reveal any names. Crane said the list compiled by his expert group included members of Syria’s military and political elite plus Islamist rebel groups ISIS and al-Nusra Front, although he gave no names beyond Assad.

“We have about 20 indictments of those who bear the greatest responsibility. This is a neutral effort. We’re not just going after Assad and his henchman, we are actually documenting all incidents on both sides,” Crane told Reuters.

He was speaking after taking part in a panel discussion about torture and other crimes committed in detention centers during Syria’s civil war, which began with peaceful anti-Assad demonstrations in March 2011. Images taken by a Syrian military police photographer codenamed Caesar, published in January, supplied “clear evidence” showing the systematic torture and killing of about 11,000 detainees in conditions that evoked Nazi death camps, former prosecutors including Crane have said.

“We rarely get this type of evidence, most of it is circumstantial,” Crane said of the 55,000 photographs of bodies, many with gouged-out eyes and bearing signs of starvation. “Make no mistake about it, these photographs could not be faked. This takes responsibility for what happened up the ladder of responsibility. It is not an act of a maverick colonel or a mad major, this is government policy,” said Sir Desmond de Silva, co-author of an analysis of the “Caesar” photos and another former Sierra Leone chief prosecutor, told the panel.

A six-week offensive by ISIS against rival Islamists in eastern Syria has killed 600 fighters and driven 130,000 people from their homes, a London-based monitoring group said on Tuesday.

ACCOUNTABILITY

Crane, an American professor at Syracuse University College of Law in New York, launched its Syria Accountability Project in 2011 to document war crimes and crimes against humanity committed by all sides in Syria’s conflict. It now has 1,400 pages of credible allegations, with the date, place and unit suspected of committing crimes, he said.

“At the beginning, 90 percent of the violations were Assad; it’s now 50-50 (percent),” Crane said, referring to crimes committed by rebel forces fighting to topple the Syrian leader.

Last month, Russia and China vetoed a U.N. Security Council resolution to refer the situation in Syria to the International Criminal Court for possible prosecution of war crimes and crimes against humanity. De Silva said that if the Council remained blocked on the matter, a tribunal on Syria could be set up if more than two countries entered into a treaty. “It may in fact be the only realistic course that can be taken. What we can’t have is international justice stalled in its tracks.”

Lorenzo Trombetta's Blog