Lorenzo Trombetta's Blog, page 23

August 4, 2014

Attualità siriana, qualche domanda a Khaled Nasser

(di Giacomo Galeno, per SiriaLibano). L’evoluzione della crisi siriana non smette di stupire: dal movimento pacifico, laico e anti-autoritario per la democrazia, erede della “primavera araba”, all’arrivo dei jihadisti che sostengono di combattere la “guerra santa” e la proclamazione del Califfato. Di questo e di altro si è parlato durante il convegno organizzato dall’associazione “Siria libera e democratica” tenutosi a Roma. Il convegno è stato un’occasione per fare un quadro della situazione e discutere delle prospettive future della rivoluzione siriana.

(di Giacomo Galeno, per SiriaLibano). L’evoluzione della crisi siriana non smette di stupire: dal movimento pacifico, laico e anti-autoritario per la democrazia, erede della “primavera araba”, all’arrivo dei jihadisti che sostengono di combattere la “guerra santa” e la proclamazione del Califfato. Di questo e di altro si è parlato durante il convegno organizzato dall’associazione “Siria libera e democratica” tenutosi a Roma. Il convegno è stato un’occasione per fare un quadro della situazione e discutere delle prospettive future della rivoluzione siriana.

Tra i giornalisti, le personalità della società civile e gli esperti di crisi umanitarie che sono intervenuti e che hanno toccato i diversi aspetti della situazione siriana, Khaled Nasser, presidente della Corrente popolare libera e membro della Coalizione nazionale siriana (Cns) ha cortesemente concesso una breve intervista a SiriaLibano. La Cns è costituita da gruppi moderati (laici e confessionali) di opposizione al regime siriano. Creata nel novembre del 2012 per dare alle diverse correnti dell’opposizione all’estero una piattaforma comune, si propone come promotore delle rivendicazioni all’origine della rivoluzione siriana: libertà, dignità e democrazia.

Di seguito il testo dell’intervista:

Il tentativo di dialogo promosso dall’Onu con la conferenza di pace Ginevra 2 – com’era prevedibile – è fallito. Qual è ora la strategia della Coalizione nazionale siriana?

Noi continuiamo la rivoluzione, abbiamo avuto un atteggiamento molto positivo a Ginevra quindi ora la palla è nel campo della comunità internazionale. Noi siamo, come siamo sempre stati, favorevoli a una soluzione pacifica e politica. Il problema è il regime che, come è ben noto, ha cercato fin dall’inizio la soluzione militare, di conseguenza il mondo deve fare qualcosa per far cambiare gli equilibri sul terreno. Solo così si potrà costringere il regime a negoziare.

Ciò che vogliamo sia ben chiaro, è che questa non è una lotta tra regime ed opposizione, ma è una rivoluzione. Questa rivoluzione è scoppiata perché il popolo ha chiesto il rispetto di standard minimi di libertà, dignità e democrazia. Il regime ha annientato lo spazio politico, ha emarginato la popolazione dallo spazio politico. La rivoluzione è scoppiata dopo anni di repressione da parte di un regime che non è altro che una banda criminale a carattere confessionale, una famiglia regnante che ha derubato il Paese e la popolazione delle sue risorse. Le cancellerie internazionali hanno creduto nella possibilità di cambiamento di questo regime, ma questo è falso, non è possibile.

I gruppi rivoluzionari laici, legati alla Cns e all’Esercito siriano libero (Esl), come stanno riorientando la loro lotta anche alla luce dell’evoluzione degli equilibri sul campo che già da qualche tempo vede l’emergere di forze islamiste, Jabhat al Nusra e lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, e soprattutto dopo il recente annuncio della nascita del Califfato?

Il regime sta utilizzando il terrorismo: ciò che noi vediamo in Siria (la recrudescenza di gruppi fondamentalisti islamici) è un prodotto del regime, che pubblicamente dice di combattere il terrorismo islamico, ma in realtà lo sostiene perché ne viene legittimato. La maggior parte dei leader di questi gruppi fondamentalisti fanno parte o hanno contatti con i servizi segreti siriani. Inoltre, molti di loro sono stati liberati dalle prigioni siriane e irachene proprio da questi due regimi. La rivoluzione vuole uno stato laico e libero. La rivoluzione oggi combatte su due fronti: contro un regime dittatoriale, violento e confessionale, e contro i gruppi islamisti che cercano di imporre il Califfato.

Un’ultima domanda sul contesto regionale all’interno del quale i siriani stanno combattendo la loro rivoluzione. Quale pensa che sia l’opinione delle potenze regionali, Iran, Arabia Saudita, Israele, che sicuramente stanno esercitando una forte influenza, riguardo alla prospettiva di una Siria democratica?

Nessuno di questi Stati ha interesse ad una Siria libera, laica e democratica. Questi regimi sono dittatoriali, ognuno a suo modo e con un’etichetta diversa – laica o religiosa. Non hanno alcun interesse a vedere una transizione democratica in Siria – ne siamo consapevoli. Sappiamo anche che ognuno di questi Stati si è messo in gioco in Siria per difendere degli interessi specifici. Ad esempio noi siamo sostenuti dall’Arabia Saudita, ma sappiamo che l’interesse che lega i sauditi all’Iran, non è lo stesso che lega noi ai sauditi. Siamo consapevoli del nostro progetto ed accettiamo gli aiuti dell’Arabia Saudita perché in questo contesto “il nemico del nostro nemico è nostro amico”.

August 2, 2014

La stagione delle rivolte a Sud

(di Lorenzo Declich, per Nazione Indiana). Siamo nel 2010. Conosciamo le “masse arabe” per due motivi. Il primo: protestano quando appare qualche cosa che offende l’Islam. Il secondo: protestano quando Israele massacra i Palestinesi. I tiranni, nel primo caso, prendono i manifestanti a fucilate. Il loro ruolo, accettato e benvoluto, è tenere a bada l’anima nera dell’estremismo islamico: fanno bene a reprimere, anche se tutti sappiamo che in fondo si giovano di questa loro posizione di “garanti della sicurezza”. Se non ci fossero loro chissà cosa succederebbe, laggiù. Nel secondo caso i tiranni lasciano fare: per ragioni interne una superficialissima “solidarietà panaraba” è salutare.

(di Lorenzo Declich, per Nazione Indiana). Siamo nel 2010. Conosciamo le “masse arabe” per due motivi. Il primo: protestano quando appare qualche cosa che offende l’Islam. Il secondo: protestano quando Israele massacra i Palestinesi. I tiranni, nel primo caso, prendono i manifestanti a fucilate. Il loro ruolo, accettato e benvoluto, è tenere a bada l’anima nera dell’estremismo islamico: fanno bene a reprimere, anche se tutti sappiamo che in fondo si giovano di questa loro posizione di “garanti della sicurezza”. Se non ci fossero loro chissà cosa succederebbe, laggiù. Nel secondo caso i tiranni lasciano fare: per ragioni interne una superficialissima “solidarietà panaraba” è salutare.

Le manifestazioni di odio verso Israele hanno l’utile doppia funzione di presentare i regimi come garanti di una certa libertà di espressione e, contemporaneamente, di incanalare la rabbia di chi manifesta verso un nemico esterno (e imbattibile). In Siria, dove l’apparato di sicurezza è sofisticatissimo, le manifestazioni pro-Palestina servono anche a individuare eventuali teste calde. I primi a essere prelevati dalle loro case e portati nelle infami carceri degli Asad, all’alba della rivolta siriana del 2011, sono proprio quegli universitari che negli anni precedenti avevano organizzato le manifestazioni di solidarietà con i Palestinesi e, a bassa voce, avevano preso di mira anche Bashar al-Asad, reo di non far nulla, ma proprio nulla contro Israele.

Queste masse arabe, qualsiasi contenuto passino, sono rabbiose e inconsapevoli. Fra l’incudine dell’islam politico, pronto sempre e comunque a guadagnar terreno, e il martello di un nazionalismo in perenne implosione fra corruzione e dispotismo, non hanno “testa e gambe”, gli si può concedere al massimo una “rivolta del pane”. Esprimono, alla fine dei conti, lo stato di prostrazione in cui “gli arabi” vivono. Per parafrasare Geopolitica delle emozioni di Dominique Moïsi (un libro del 2009) i paesi arabi sono “il polo mondiale” della “cultura dell’umiliazione”, c’è una saggistica che ne discute da decenni.

Poi Mohammed Bouazizi si dà fuoco il 17 dicembre 2010. In qualche settimana la Tunisia è in rivolta. I media esitano, ci impiegano un bel po’ a mettere in pagina la notizia. Lo fanno quando, qualche settimana più tardi, si accende l’Algeria, paese in cui si sono peraltro già registrati pesanti scontri di giovani “delle periferie” contro l’imponente e brutale apparato di sicurezza che tutt’ora protegge Bouteflika e i suoi.

Le prime analisi – ricordo Repubblica e il blog di Grillo – esemplificano la declinazione in reverse del notissimo “it’s not my fucking problem”. In questa versione analisti e politici si chiedono “quale parte del problema è anche, probabilmente, un mio problema?”. Ne risulta un allarmato discettare sull’impoverimento del mondo intero e del rischio di una rivolta generalizzata. Questo è ciò che potrebbe diventare per noi un problema: not in my backyard, please. Non ci sono in gioco “valori”, però. Nulla che esca dal carrello del supermercato. Della dignità, della giustizia sociale, della democrazia – i temi intorno ai quali le persone, soprattutto i giovani, scendono in piazza – non ha senso parlare, almeno fino a quando non si capisce che la rivolta si è estesa a macchia d’olio, che c’è un effetto domino “nel mondo arabo”.

Il problema, a quel punto, viene inquadrato un po’ meglio, almeno dal punto di vista geografico: il tappo dei tiranni sta saltando e con esso la “stabilità dell’area”, così vicina e strategica per noi.

Quando è ormai chiaro che non si può più ignorare il contenuto della protesta e che la Tunisia non è l’unico paese coinvolto si parla di Primavera araba. L’espressione, coniata il 6 gennaio 2011[1], ci mette un po’ a prender piede. Molti iniziano a tirar giù ogni tipo di scongiuro affinché questa cosa finisca presto, in un modo o nell’altro. Alcuni reagiscono pavlovianamente: il 10 gennaio 2011, ad esempio, la ministra degli esteri francese Michèle Alliot-Marie offre cooperazione con la Tunisia di Ben Ali nel campo della sicurezza. Quattro giorni dopo, il 14 gennaio, il dittatore fugge in Arabia Saudita e Alliot-Marie porge scuse ufficiali.

La rivolta tunisina ha vinto. Il movimento è interno, è arabo, non tocca il resto del mondo islamico. Non ha connotazioni religiose, non è contro Israele o l’Occidente ma contro un dittatore e la sua banda, reclama riscatto sociale, dignità. Le organizzazioni dell’islam politico non sono in piazza, almeno per ora. È tutto perfettamente comprensibile, condivisibile, assolutamente cristallino. Non bisogna far altro, da questa parte del Mediterraneo, che fare mea culpa per le connivenze passate e spalancare le porte alla Storia che si rimette in moto. E’ anche forse il caso di dare qualche spintarella al carro della democrazia, della quale siamo se non altro eredi, scendere in piazza, almeno manifestare solidarietà in qualche forma. Invece regna l’imbarazzo. Succede solo che dalla fine del gennaio 2011 tutte le agenzie di rating declassano la Tunisia: troppo rumore, scalmanati per strada, ambiente non propizio per il business.

***

Il 25 gennaio è la volta dell’Egitto, il centro demografico del mondo arabo. È un martedì, la giornata nazionale della Polizia. La cosa è simbolica, come si legge nella piattaforma su cui è indetta la protesta:

Nel 1952 i nostri nonni arruolati nella polizia resistettero con le loro pistole di ordinanza ai carri armati dell’esercito regolare britannico. Perirono in 50 e più di 100 furono i feriti: rappresentano il miglior esempio di sacrificio per la patria. E ora noi, a più di cinquant’anni di distanza, subiamo le sopraffazioni delle forze di polizia, che sono diventate uno strumento di umiliazione e tortura per gli egiziani. Abbiamo scelto questo giorno particolare perché simboleggia l’unione delle forze di polizia con la gente e speriamo che nel giorno della manifestazione si uniscano a noi gli alti ufficiali, perché la nostra causa è una. Il 25 gennaio è una ricorrenza nazionale in cui è permesso a tutti gli egiziani di interrompere la propria attività lavorativa.

Già venerdì 11 febbraio Hosni Mubarak si dimette, la Primavera araba, d’ora in poi semplicemente PA, diventa una cosa ancora più vera e, contemporaneamente, un tema dal formato narrativamente fecondo, oltre che maneggiabile da chi di arabi sa poco o niente. Ma nel nascere – parlo del tema, non della cosa – inizia a morire, in quel processo che Slavoj Zizek – ricorrendo non senza un pizzico di orientalismo a un proverbio persiano – definisce il “seppellire un morto e mettere i fiori sulla sua tomba”.

Assistiamo a un primissimo necrologio su al-Jazeera, il broadcaster del Qatar che parla arabo ma anche inglese e che tutti già indicano come “la televisione della Primavera araba”. La settimana successiva alle dimissioni di Mubarak piazza Tahrir, al Cairo, è gremita per il sermone del venerdì (khutba) di una star della Fratellanza Musulmana, Yusuf al-Qaradawi. Fondatore di islamonline.net, sito che promulga fatwa e attraverso i suoi forum registra gli umori di una gigantesca comunità globale di musulmani telematici, al-Qaradawi è un anchor man di al-Jazeera che, oggi, colloca telecamere un po’ ovunque: sembra di stare al concerto del primo maggio.

Prima del sermone Wael Ghonim, uno dei volti più noti della protesta egiziana, prova a salire sul palco per parlare ma viene bloccato dalla sicurezza. Si arrabbia, si ricopre il capo con una bandiera egiziana, abbandona la piazza simbolo della rivoluzione. L’evento è un’esplosione di sottintesi e appare chiaro che non ha molto a che vedere con i giovani di Tahrir: sul palco, a prendersi la scena, è salito il tradizionale contropotere egiziano, quella Fratellanza Musulmana che per decenni ha vissuto in una conflittuale ma strutturale simbiosi con i militari al potere, pompando nell’ombra o alla luce del sole consensi e denaro, imparando dalla sua controparte la lezione di un governo dispotico. Un’organizzazione che si è unita alle proteste (rendendole di certo molto più partecipate) ma non ne è l’artefice né l’ideatrice e ora, chiaramente, sta procedendo a un’OPA anche mediatica, presentandosi come rivoluzionaria di fronte alla platea araba e mondiale.

L’ora delle celebrazioni e delle appropriazioni arriva per tutti. Fra i primi a inaugurare il trend è il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellik che, intervistato il 6 aprile 2011 dalla Reuters, regala al pianeta la sua lettura della PA: Mohammed Bouazizi era un piccolo imprenditore a cui non è stata data l’opportunità di sviluppare il suo businnes. È per questo, secondo lui, che si è dato fuoco. Gli risponderà, indirettamente, proprio Wael Ghonim il 15 aprile successivo, durante una tavola rotonda su “giovani e lavoro in Medio Oriente e Nordafrica” svoltasi presso la sede del Fondo Monetario Internazionale a Washington, cui presenziava anche il capo dell’organizzazione, Dominique Strauss-Kahn. Parlando del supporto trentennale accordato dalle elite politiche e dalle istituzioni internazionali a Hosni Mubarak dichiara: “Per me ciò che è successo non è stato un errore ma un crimine”.

***

Dopo questo passaggio la PA diviene sostanza, cioè soldi. Il G8, a Deauville (26-27 maggio 2011), tramite Fondo Monetario Internazionale, decide di donare ai paesi della Primavera araba. Con un’eccezione: i paesi esportatori di petrolio in uno dei quali, la Libia, si è già profilato un “Autunno arabo”, causa intervento NATO. Nel giugno 2012 arriverà poi, con l’elezione a presidente del Fratello Musulmano Mohammed Morsi in Egitto, un Inverno islamista. Ma in tanti, già molto prima, si metteranno ad agitare – con rinnovato vigore – lo spauracchio del terrorismo, attestandosi sullo scenario peggiore per poi, dopo aver vinto facile, ergersi a profeti. Vecchi e nuovi tromboni finiranno per guardare con malinconia e affetto ai vecchi tiranni, associandosi in ultimo al coro di chi parrocchialmente canterà “si stava meglio quando si stava peggio”. Contestualmente fioccheranno analisi su quei “fighetti” pseudorivoluzionari che hanno fatto errori a ogni pié sospinto. Sono nati sotto un tiranno, hanno vissuto nella paura per tutta la vita, si sono organizzati di nascosto e con fatica, si sono ribellati, ora i cecchini li prendono a fucilate dai balconi, i soldati e i poliziotti li picchiano a morte nelle caserme e nelle carceri, ma ciò non li rende meno figli della borghesia urbana colta, quindi individui spregevoli, anime belle e inconsapevoli. Sì, non si sono resi conto conto di ciò che sono andati a toccare. Hanno esposto i loro paesi a un’ondata di violenza – perché sappiamo tutti che a scatenarla sono le vittime, non i carnefici – e oltretutto, cosa forse più grave – hanno permesso a decine di migliaia di rifugiati politici di incombere sulle coste della Fortezza Europa. La ricaduta non è più, ormai, roba da supermercato e la colpa è dei fighetti. Anche se poi a scendere in piazza non sono solo loro – anzi in alcuni casi si sono accodati a proteste di altra matrice – c’è chi vede in queste persone soltanto un branco scomposto di irresponsabili o addirittura, quando la fucina del complotto riprende a sfornare pagnotte tossiche, il tentacolo locale di una cospirazione globale.

***

Nel frattempo anche l’ultimo luogo comune sulle masse arabe va in caduta libera: la vittima mediatica della PA sembra essere infatti il tema del conflitto israelo-palestinese, almeno nella sua forma conosciuta. Si scopre che anche a Gaza e in Cisgiordania c’è una nuova generazione di attivisti. Manifestano per presentarsi uniti contro le politiche di Israele. Il 15 marzo 2011 sono in decine di migliaia e, sotto gli occhi preoccupati dei dirigenti di Hamas e Fatah, non sventolano bandiere di partito. Non dimenticano, certo, di commemorare la nakba, ma lo fanno pacificamente, il 15 maggio 2011, sfilando sulla linea che divide Israele dalle alture del Golan occupate, da Gaza, dal Libano, dalla Giordania. L’Economist scrive: “Israele sta assaggiando l’inaspettato e sgradevole gusto di uno scenario da incubo: masse di palestinesi, disarmati, si dirigono verso le frontiere dello Stato ebraico, chiedendo di essere risarciti per il pluridecennale danno nazionale”. Ma anche i leader delle organizzazioni palestinesi non fanno sonni tranquilli. Quel giorno Israele fa 12 morti e tutti si chiedono se e come la Primavera palestinese continuerà. Il gioco, tragico, è già scoperto: da ambo le parti qualcuno farà di tutto per evitare che quei giovani riescano ad affrontare Israele e allo stesso tempo determinare un cambiamento politico in Palestina.

***

La copertina di capodanno del Time 2012, intitolata a The protester, segna un momento di svolta nella narrativa associata alla PA. La “contestatrice” che vi compare è Sarah Mason, una ragazza fotografata il novembre precedente da Ted Soqui durante una manifestazione di fronte alla Bank of America nella downtown di Los Angeles. La copertina è firmata Shepard Fairey, quello di Hope-Obama. Nell’iconizzazione di Fairey, il ritratto di Sarah perde alcune caratteristiche e ne acquisisce altre. Sul fazzoletto scompare la scritta, un messaggio che conosciamo bene e che – alla fine – è il messaggio di Soqui: 99%, cioè “quella parte di mondo che non possiede ricchezza”. Scompare poi anche lo scollo della ragazza che ci indicava, principalmente, che quella che portava in faccia era una protezione, non un velo.

La PA, coniata da un giornalista di Foreign Policy, finisce sul Time. Ad essa vengono associati i contestatori di Occupy. In mezzo ci sono diversi altri paesi, non arabi. Compresa la Spagna, compreso Israele. La cifra, questa volta azzeccata, è la giovinezza dei protagonisti, ma la PA si scioglie nel mondo, diviene parte di una globale rivolta giovanile. E i suoi protagonisti diventano icone di qualcos’altro: Tawakkul Kerman, giovane esponente della Fratellanza Musulmana yemenita, riceve il Premio Nobel per la Pace (insieme a due donne liberiane) per la sua “battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell’opera di costruzione della pace”. E non per il fatto che Kerman ha guidato una rivolta (finita certo male) nel suo paese.

Segue un periodo buio per i protester nei paesi arabi. A forza di controrivoluzioni e restaurazioni (Egitto), operazioni di maquillage (Yemen), omicidi politici e nuova corruzione (Tunisia), rapimenti, torture e massacri (Siria) in pochi hanno ancora la forza di alzare la testa. Progressivamente le loro voci si affievoliscono, così come l’interesse per il suono che fanno.

***

Nel periodo della PA, quasi interminabile se consideriamo la velocità con la quale il mondo dell’informazione rumina e digerisce, a soffrire è stato il modo di raccontare. Il fatto che un’esplosione così generalizzata e così contenutisticamente sorprendente (dignità? democrazia? giustizia sociale?) non sia stata prevista, ha mandato in default le linee di pensiero che avevano spiegato il mondo arabo e/o il mondo islamico fin dal crollo del muro di Berlino e poi, con qualche modificazione in senso “allarmista” e “conservatore”, fin dal 9/11, un evento che aveva semplificato ulteriormente, dividendo il mondo in civiltà antagoniste. Su quel cliché molti avevano costruito la loro fortuna politica, mediatica ed economica. Obama, nel 2009, aveva poi parzialmente corretto il tiro, inaugurando la “nuova stagione” delle “relazioni coi musulmani”, che aboliva i claim precedenti – la guerra al terrore etc. – per istallarne altri, più dialoganti – perché siamo tutti sulla stessa barca – benché affollati di droni.

Invece, fin dai primi mesi insieme alla rivolta, irrompevano le espressioni delle neonate società civili. Si era aperto il vaso di Pandora, ne uscivano centinaia di nuove esperienze politiche, sociali, editoriali, artistiche, culturali. Da dove veniva tutto questo? I primi a cadere dalla rupe furono i vecchi “giornalisti di medioriente” che sembrarono informati di fatti secondari. I media scoprirono un mondo di attivisti e giornalisti locali e non, una nuova generazione di operatori dell’informazione che, abbandonati i normali preamboli orientalisti e disertate le agenzia di stampa governative, stavano nelle piazze, parlavano con le persone, tiravano fuori dalla rete nuovi contenuti. Fu una scoperta, ma la nuova generazione non ebbe lo stesso trattamento della precedente in termini di remunerazione e stabilità lavorativa. Fu poi, con lo spegnersi dei fuochi, pesantemente mondata e per lo più messa in cantina. Si parlò della potenza della rete, del suo ruolo di vetrina e il capitolo fu chiuso.

***

Ma non è finita qui, ci sono da rispolverare i vecchi fasti, nel luglio 2014 arriva la nuova carneficina a Gaza. Dietro la patina di indignazione e/o di sgomento, sembra quasi che i media di tutto il mondo, come anche gli “analisti di Medioriente” o presunti tali e, infine, le centinaia di migliaia di palestinisti e israelisti della domenica, tirino un sospiro di sollievo. Finalmente gli operatori dell’informazione e i postatori di “cose buone e su cui riflettere” potranno tornare a usare gli strumenti, le categorie e i microdossier che hanno maneggiato per decine di anni senza dover rincorrere eventi che non capiscono e dei quali non sanno quasi niente. Eventi come una rivoluzione, che mettono in circolo dubbi e incertezze e che, se ben letti, potrebbero spiegare molto anche su di noi (e anche sul lavoro mediocre di quegli operatori).

È a questo punto della storia che la PA muore sul serio, perché la PA era un impianto mediatico e ora quell’impianto, riavviatasi sui vecchi binari la dinamica “Israele-Palestina”, è definitivamente scomparso. L’8 luglio 2014, per la prima volta in quattro anni, Jadaliyya, una delle migliori riviste online su questi temi, non porta nell’indice alcun articolo sulla Siria, l’unico paese arabo in cui, nonostante ciò che il senso comune afferma, c’è ancora un barlume di rivoluzione (ancora oggi la gente scende in piazza, malgrado tutto, per i “venerdì di protesta”). È la rivista su cui era apparso uno dei più importanti articoli sulla situazione attuale di quel paese mai scritti. Era il 24 novembre 2011, prima che tutto accadesse, e l’articolo, di Bassam Haddad, si intitolava “Neoliberal Pregnancy and Zero-Sum Elitism in the Arab World”.

Un conosciuto blogger che scrive di Siria, Maysaloon, ironicamente si rivolge agli “antimperialisti”: “fate attenzione riguardo alle foto di Gaza che pubblicate: potrebbe essere la prima volta in tre anni che postate foto delle vittime di Asad”. Dei palestinesi uccisi dagli israeliani qualcuno pubblica addirittura i nomi. Molti di loro non saprebbero chiamare per nome nemmeno uno dei migliaia di palestinesi uccisi da Asad in Siria. Il più pletorico conflitto di retoriche e propagande che la storia recente abbia conosciuto, che va sotto il nome (oggi ancora più depistante) di “conflitto arabo-israeliano”, torna insomma prepotentemente in ruolo, insieme a quell’altro grande generatore di strabismi:”la responsabilità dell’Occidente”.

Ritorno al futuro. Emerge – esplodendo nel volano dei social network – una caratteristica penosa e malata dell’intero sistema: il famoso “not in my back yard” riguarda anche i giardini della mente, quei luoghi immaginati che, pur essendo forse meno verdi di quelli del vicino, le persone vogliono vedere puliti e perfetti, abitandoli ogni giorno. Ma poi, eliminato in qualche giorno “l’elemento di disturbo”, il giardino torna a fiorire. Mentre gioiscono tutti coloro che avevano fatto macumbe sui “giovani arabi” e piantato spilli sui loro feticci. Hamas torna a essere “resistenza”, Netanyahu si riprende il posto di “gestore della sicurezza”, proprio come se fosse un tiranno qualsiasi in un qualsiasi paese arabo. E la cosa ovviamente non si ferma più. Si indossa l’una o l’altra maglietta per motivi che hanno a che vedere più con l’identità o senso di appartenenza delle persone che le indossano che non con il conflitto israelo-palestinese stesso. “Privatizzazione”, interiorizzazione del conflitto. Roba che in breve vira verso l’”infotainment”, cade nell’autoreferenziale, diventando molto simile a qualche altro “file” – incomparabilmente meno tragico – che a scadenze fisse o variabili si riapre sulle bacheche dei social network o sulle pagine dei giornali. Il calore del “conflitto arabo-israeliano” produce interpolazioni (sono tutti come Hitler), fusioni (i palestinesi sono Hamas), cortocircuiti e afasie. Sì, la parlamentare israeliana di ultradestra incita l’esercito israeliano su Facebook, chiede un massacro. Sì, alcuni cittadini israeliani guardano cadere le bombe israeliane su Gaza stando in poltrona. Sì, probabilmente Hamas fa il gioco sporco sulla pelle degli innocenti per riguadagnare i consensi perduti a Gaza in questi anni. Guarda, la cantante israeliana Noa viene contestata a Salerno perché “sionista”. Guarda, il concerto della cantante israeliana Noa è cancellato a Milano perché ha invitato Netanyahu a smettere di bombardare Gaza.

Soprattutto, ritornano le geografie emozionali: quel microscopico fazzoletto di terra che raccoglie in sé Israele e Palestina diventa “il Medioriente”. Le televisioni urlano: “crisi in Medioriente, Iraq e Ucraina”, ponendo l’Iraq in uno strano altrove, in un nuovo oriente né vicino, né medio né grande, nel quale abita un minaccioso Neocaliffo che ordina ai propri sudditi di infibulare “tutte le donne” (era una bufala, sì) e che invierebbe addirittura truppe a Gaza perseguendo il suo terrorizzante disegno. Fra chi gioisce per il ritorno del vecchio paradigma c’è anche il tiranno siriano, Bashar al-Asad, che su tutti questi costrutti aveva fabbricato – meglio di altri – la propria propaganda. In stile guerra fredda, con la fierezza del “capo arabo laico e socialista”, annuncia che inizierà “a ricostruire il paese” ancor prima di aver finito di distruggerlo e desertificarlo, in un conflitto che non conosce pause e che finora ha fatto 200.000 morti e milioni di profughi, più di un terzo della popolazione. Neanche Naomi Klein, autrice di Shock economy vede qualcosa di strano in quell’annuncio. Non ci ragiona su, non prende atto di una “nuova fase dell’aggressione neoliberista al mondo” bensì lancia appelli dal Guardian per boicottare Israele.

A mettere il sigillo sul certificato di morte della PA è infine The Economist che, usando il più classico degli orientalismi, chiosa: “Mille anni fa le grandi città di Baghdad, Damasco e il Cairo si alternavano nella corsa, davanti al mondo occidentale. Islam e innovazione andavano insieme. I vari califfati arabi erano superpotenze dinamiche – fari di scienza, tolleranza, commercio. Eppure oggi gli arabi versano in uno stato miserabile. Addirittura l’Asia, l’America Latina e l’Africa avanzano mentre il Medio Oriente è frenato dal dispotismo e sconvolto dalla guerra”.

L’umiliazione, ancora una volta. Nulla è cambiato, sembra. O meglio: siamo finalmente tornati a dire che nulla può cambiare, che nulla deve cambiare, che nulla cambierà.

Quel 17 dicembre 2010 è stato solo un incidente, dai. E togliete i fiori da quella tomba, per favore.

(Nazione Indiana)

__________________

[1] Marc Lynch, “Obama’s ‘Arab Spring’?”, Foreign Policy, 6 gennaio 2011

July 28, 2014

Il lato oscuro della stabilità, vita nella capitale jihadista

Nonostante le continue violazioni e le denunce di atti cruenti perpetrati dallo Stato islamico, per alcuni siriani sottoposti a bombardamenti e a scontri quotidiani, la vita nel Califfato islamico si presenta come una valida alternativa alla guerra. Un imprenditore di Aleppo invece che scappare nella vicina Turchia ha scelto di trasferire le sue attività a Raqqa sostenendo che: “I combattimenti in Siria proseguiranno, quindi dobbiamo vivere le nostre vite”. Alcuni cittadini stanchi della guerra sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di autorità che ripristini una parvenza di normalità.

Nonostante le continue violazioni e le denunce di atti cruenti perpetrati dallo Stato islamico, per alcuni siriani sottoposti a bombardamenti e a scontri quotidiani, la vita nel Califfato islamico si presenta come una valida alternativa alla guerra. Un imprenditore di Aleppo invece che scappare nella vicina Turchia ha scelto di trasferire le sue attività a Raqqa sostenendo che: “I combattimenti in Siria proseguiranno, quindi dobbiamo vivere le nostre vite”. Alcuni cittadini stanchi della guerra sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di autorità che ripristini una parvenza di normalità.

(di Ben Hubbard e di un cronista da Raqqa, per il New York Times). When his factory was bombed in the northern Syrian city of Aleppo, the businessman considered two bleak options: remain at home and risk dying in the next airstrike, or flee like hundreds of thousands of others to a refugee camp in Turkey.

Instead, he took his remaining cash east and moved to a neighboring city, Raqqa, the de facto capital of the world’s fastest growing jihadist force. There he found a degree of order and security absent in other parts of Syria. “The fighting in Syria will continue, so we have to live our lives,” said the businessman, who gave only a first name, Qadri, as he oversaw a dozen workers in his new children’s clothing factory in Raqqa.

Long before extremists rolled through Iraq and seized a large piece of territory, the group known as the Islamic State in Iraq and Syria, or ISIS, took over most of Raqqa Province, home to about a million people, and established a headquarters in its capital. Through strategic management and brute force, the group, which now calls itself simply the Islamic State, has begun imposing its vision of a state that blends its fundamentalist interpretation of Islam with the practicalities of governance.

In time, it has won the surprising respect of some war-weary citizens, like Qadri, who will accept any authority that can restore a semblance of normal life. Rebel-held areas of Aleppo, by comparison, remain racked with food shortages and crime. But there is a darker side to Islamic rule, with public executions and strict social codes that have left many in this once-tolerant community deeply worried about the future.

In the city of Raqqa, traffic police officers keep intersections clear, crime is rare, and tax collectors issue receipts. But statues like the landmark lions in Al Rasheed Park have been destroyed because they were considered blasphemous. Public spaces like Al Amasy Square, where young men and women once hung out and flirted in the evenings, have been walled off with heavy metal fences topped with the black flags of ISIS. People accused of stealing have lost their hands in public amputations.

“What I see in Raqqa proves that the Islamic State has a clear vision to establish a state in the real meaning of the word,” said a retired teacher in the city of Raqqa. “It is not a joke.”

How ISIS rules in Raqqa offers insight into what it is trying to do as it moves to consolidate its grip in territories spanning the Syrian-Iraqi border. An employee of The New York Times recently spent six days in Raqqa and interviewed a dozen residents. The employee and those interviewed are not being identified to protect them from retaliation by the extremists who have hunted down and killed those perceived as opposing their project.

To those entering Raqqa, ISIS makes clear, immediately, who is in charge. At the southern entrance to the city, visitors were once greeted by a towering mosaic of President Bashar al-Assad and Haroun al-Rasheed, the caliph who ruled the Islamic world from Raqqa in the ninth century. Now there is a towering black billboard that pays homage to ISIS and to the so-called martyrs who died fighting for its cause.

Raqqa’s City Hall houses the Islamic Services Commission. The former office of the Finance Ministry contains the Shariah court and the criminal police. The traffic police are based in the First Shariah High School. Raqqa’s Credit Bank is now the tax authority, where employees collect $20 every two months from shop owners for electricity, water and security. Many said that they had received official receipts stamped with the ISIS logo and that the fees were less than they used to pay in bribes to Mr. Assad’s government.

“I feel like I am dealing with a respected state, not thugs,” said a Raqqa goldsmith in his small shop as a woman shopped for gold pieces with cash sent from abroad by her husband.

Raqqa is a test case for ISIS, which imposed itself as the ultimate authority in this city on the Euphrates River early this year. The group has already proved its military prowess, routing other militias in Syria as well as the Iraqi military. But it is here in this agricultural hub that it has had the most time to turn its ideology into reality, a project that appears unlikely to end soon given the lack of a military force able to displace it.

An aid worker who travels to Raqqa said the ranks of ISIS were filled with volatile young men, many of them foreigners more interested in violence than governance. To keep things running, it has paid or threatened skilled workers to remain in their posts while putting loyalist supervisors over them to ensure compliance with Islamic rules.

“They can’t fire all the staff and bring new people to run a hospital, so they change the manager to someone who will enforce their rules and regulations,” the aid worker said, speaking on the condition of anonymity so as not to endanger his work. Raqqa’s three churches, once home to an active Christian minority, have all been shuttered. After capturing the largest, the Armenian Catholic Martyrs Church, ISIS removed its crosses, hung black flags from its facade and converted it into an Islamic center that screens videos of battles and suicide operations to recruit new fighters.

The few Christians who remain pay a minority tax of a few dollars per month. When ISIS’s religious police officers patrol to make sure shops close during Muslim prayers, the Christians must obey, too.

The religious police have banned public smoking of cigarettes and water pipes — a move that has dampened the city’s social life, forcing cafes to close. They also make sure that women cover their hair and faces in public. A university professor from Raqqa said ISIS gunmen recently stopped a bus heading to Damascus when they found one woman on board insufficiently covered. They held the bus up for an hour and a half until she went home and changed, the professor said.

More pragmatically, ISIS has managed to keep food in markets, and bakeries and gas stations functioning. But it has had more trouble with drinking water and electricity, which is out for as much as 20 hours a day. Perhaps realizing that the young extremists most attracted to its sectarian violence lack professional skills, the leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, asked in a recent audio address for doctors and engineers to travel to places like Raqqa to help build his newly declared Islamic State. “Their migration is an obligation so that they can answer the dire need of the Muslims,” Mr. Baghdadi said.

Hints of this international mobilization are already apparent in Raqqa, where gunmen at checkpoints are often Saudi, Egyptian, Tunisian or Libyan. Raqqa’s emir of electricity is Sudanese, and one hospital is run by a Jordanian who reports to an Egyptian boss, according to Syrians who work under them.

After ISIS’s advance into Iraq last month, the Jordanian went to Mosul to help organize a hospital there before returning to Raqqa. “He talked with an eager shine in his eyes, saying that the caliphate of the Islamic State that began in Raqqa would spread over the whole region,” one of his employees said.

July 27, 2014

L’appello di padre Paolo è il nostro appello per lui

A un anno dal sequestro di padre Paolo Dall’Oglio, gesuita romano scomparso nel nord della Siria, abbiamo deciso di chiedere a tutti di auspicarne il rilascio rilanciando la sua petizione a Papa Francesco. Nella certezza che questa lettera contenga la riprova di tutto l’amore di padre Paolo per gli arabi cristiani e per le tutte le altre comunità con cui gli arabi cristiani da secoli convivono. Crediamo anche che con questa lettera si esprima al meglio la visione di padre Paolo di fronte all’enorme tragedia che, già prima del suo sequestro, si stava abbattendo su tutto il Medio Oriente. La catastrofe siriana è oggi accompagnata dall’attualità di altre tragedie che sconvolgono il Medio Oriente, da Gaza fino a Baghdad, che non si possono più leggere disgiuntamente.

Padre Paolo aveva visto l’ingiustizia con i suoi occhi in Siria. E in questo appello voleva ammonire tutti di fronte al pericolo reale che la strategia della violenza degli Asad avrebbe prodotto una reazione di violenza diretta, a catena. Padre Paolo sapeva che se la violenza degli Asad non fosse stata condannata e fermata in tempo, saremmo arrivati proprio dove siamo oggi.

Padre Paolo è stato sequestrato a Raqqa. Primo capoluogo di regione siriano a esser stato liberato dalla presenza del regime. Ma il regime si era ritirato deliberatamente, non era stato sconfitto militarmente. Raqqa è comunque diventata famosa per i promettenti risultati di autogestione locale. Ragazzi e ragazze, osservanti e non, ripulivano le strade e i muri, colorandoli. La popolazione manifestava in strada, chiedendo pubblicamente ai miliziani di andare al fronte e liberare la città dalla presenza delle armi.

Ritirandosi, il regime sapeva bene che avrebbe lasciato Raqqa alla mercé di qaedisti e jihadisti. Il regime conosceva meglio di altri il tumore dello Stato islamico. E anche padre Paolo sapeva quali fossero le minacce. Per questo si è recato a Raqqa prima che diventasse la capitale dei qaedisti. Prima che le donne, che prima coloravano i muri, fossero costrette a vestire di nero. Padre Paolo è andato a Raqqa da solo e nessuno ha sostenuto assieme a lui quelle donne, ora travestite da prefiche che piangono sotto le croci di “martiri” crocifissi dallo Stato islamico.

Padre Paolo non sapeva che di lì a breve lo avrebbero sequestrato. Ma ha avvertito l’urgenza di scrivere questo appello. Perché era certo che rimanere indifferente allo smantellamento di fatto degli Stati mediorientali avrebbe cancellato l’idea di cittadinanza, avvicinando anche l’estinzione delle comunità cristiane della regione. Un’estinzione inseparabile dalla marea umana di profughi, rifugiati, fuggiaschi disperati, per lo più musulmani sunniti, che oggi cercano di mettersi in salvo, lasciando l’area siro-irachena.

Quando padre Paolo è stato rapito la decomposizione del Medio Oriente non era ancor ben chiara a molti. Eppure lui aveva già compreso che la trappola dell’odio confessionale e la conseguente cacciata delle comunità siriane dalla pianura strategica dell’Oronte avrebbe comportato altre traumatiche pulizie confessionali.

Il mercenario del jihad, Abu Bakr al Baghdadi, si è quindi prestato al disegno di delegittimare la rivoluzione siriana dall’interno. Con la sua opera ispirata dal regime di Damasco, l’autoproclamato “Califfo Ibrahim” ha di fatto legittimato la pretesa di Bashar al Asad di essere “il baluardo contro il terrorismo”.

Poi è cominciato l’esodo biblico che, tra pochi, padre Paolo aveva denunciato. Lui già allora si dimostrava consapevole che quel disegno sarebbe inevitabilmente giunto alla sostituzione degli Stati con “aree omogenee”: una catena di bantustan. In questo Medio Oriente non ci sarebbe stato più posto per la cittadinanza e per la complessità sociale. E quindi neanche per gli arabi cristiani.

(Qui i link al testo della petizione in italiano, inglese, francese)

July 24, 2014

Viaggio turistico nel Califfato islamico

Se siete a corto di idee per le prossime vacanze forse vi può interessare la notizia che lo Stato Islamico (ex Isis) sta sviluppando il settore turistico del neo proclamato Califfato islamico, dopo aver sviluppato con successo il settore del jihad. Due volte a settimana dalla città siriana di Tell Abyad partono dei pullman diretti alla provincia irachena di Anbar, su cui sventolano i vessilli dell’Isis e nei quali è possibile ascoltare durante il viaggio musiche e brani che incitano al jihad. L’iniziativa ha riscosso grande successo tra i jihadisti in luna di miele e tra alcuni civili del neo-proclamato Califfato che possono attraversare l’ex-confine siro-iracheno senza passaporto.

Se siete a corto di idee per le prossime vacanze forse vi può interessare la notizia che lo Stato Islamico (ex Isis) sta sviluppando il settore turistico del neo proclamato Califfato islamico, dopo aver sviluppato con successo il settore del jihad. Due volte a settimana dalla città siriana di Tell Abyad partono dei pullman diretti alla provincia irachena di Anbar, su cui sventolano i vessilli dell’Isis e nei quali è possibile ascoltare durante il viaggio musiche e brani che incitano al jihad. L’iniziativa ha riscosso grande successo tra i jihadisti in luna di miele e tra alcuni civili del neo-proclamato Califfato che possono attraversare l’ex-confine siro-iracheno senza passaporto.

(di Serene Assir, AFP). Known for kidnapping, public stonings, lashings and executions, ISIS is now expanding into tourism, taking jihadists on honeymoons and civilians to visit other parts of its self-proclaimed caliphate. Running twice-weekly tours from the Syrian town of Raqqa to the Anbar region of western Iraq, ISIS buses fly the group’s black flag and play jihadist songs throughout the journey.

One of the first clients was Chechen jihadist Abu Abdel Rahman al-Shishani, aged 26, who took his new Syrian wife on honeymoon, according to activist Hadi Salameh. “Just after they got married, he took her to Anbar. These jihadists are very romantic,” Salameh joked. But the two weren’t able to sit together, because “women sit in the back, and men at the front. The bus driver plays jihadist songs all through the ride, and the ISIS black flag flies over the bus.”

ISIS, which now calls itself the Islamic State, proclaimed a caliphate last month straddling Iraq and Syria. According to a rebel from eastern Syria, the tours started operating immediately afterward. It firmly controls large swaths of northern and eastern Syria, the Iraq-Syria border, and parts of northern and western Iraq. The group is responsible for a number of atrocities, including mass kidnappings and killings, stonings and crucifixions.

Salameh said the group’s tour buses “start their journey in Tal Abyad [on Syria’s Turkish border] and end in Iraq’s Anbar. You can get off wherever you want, and you don’t need a passport to cross the border.” The activist, who lives in Raqqa and uses a pseudonym to avoid retribution from ISIS, told AFP via the Internet the company was for profit. “Of course it’s not free. The price varies, depending on how far you go on the bus,” Salameh said.

Syrian rebel Abu Quteiba al-Okaidi, who is from the border province of Deir al-Zor, said most of those who use the buses were foreign jihadists.

“Most of them are foreigners. They communicate in English, and wear the Afghan-style clothing preferred by jihadists,” Okaidi told AFP by telephone. “There is a translator on the bus, who explains to them where they are going. The men on the bus are not armed, but vehicles carrying armed escorts accompany the bus,” he added.

ISIS has its roots in Iraq but it spread into Syria in late spring last year. It gradually took over the city of Raqqa in northern Syria, and transformed it into its bastion. In June, the group spearheaded a lightning offensive in Iraq that saw large swaths of the north and west of the country fall from Iraqi government hands.

Abu Ibrahim al-Raqqawi, another activist living in Raqqa city, said “tour buses run twice a week, on Wednesday and Sunday. It works like any bus company would, except that it treats areas under ISIS control in Iraq and Syria as one state.” He also said the bus company is “popular” among those with relatives in Iraq. “Many people living in this area [northern Syria through western Iraq] have tribal ties stretching across the border. So they use these buses to visit their families,” Abu Ibrahim said. Speaking to AFP via the Internet, Abu Ibrahim also said others take the bus “to do business, while some just want to take a break from the shelling in Syria.”

July 23, 2014

“Infibulate tutte le donne!”. Come un falso fa notizia

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Tutte le donne dello Stato islamico (Isis) vanno sottoposte a una mutilazione genitale per impedire la diffusione del peccato. E’ scritto in un decreto del “Califfo” Abu Bakr al Baghdadi che in un battibaleno ha fatto il giro di siti e social network.

Un falso redatto in modo approssimativo: così appare a molti il “decreto”, che imporrebbe atroci mutilazioni genitali alle donne delle regioni irachene e siriane sotto il controllo del gruppo qaedista. Simili pratiche, commentano numerosi osservatori, non appartengono alla tradizione islamica e sono state più volte denunciate dalle autorità religiose dei Paesi musulmani.

Il documento, che ha suscitato reazioni persino dal mondo politico e istituzionale italiano, presenta molte incongruenze: a partire dalla data, dal marchio del gruppo, dalle fonti citate e usate per legittimare in senso “islamico” la presunta decisione del “Califfo” Abu Bakr al Baghdadi. Quest’ultimo non viene inoltre citato, come solitamente avviene, con tutto il suo apparato di nome di origine, patronimico, appartenenza tribale, ma solo col suo nome acquisito di battaglia.

Baghdadi è stato ‘promosso’ come “Califfo” e come “principe dei credenti” solo tre settimane fa. Eppure il “decreto”, datato 21 luglio 2013, cita Baghdadi come “nostro signore principe dei credenti” e “califfo”. L’anacronismo si fa ancor più evidente in altri elementi del testo. Alla fine di giugno scorso, lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante aveva annunciato di non chiamarsi più così bensì soltanto “Stato islamico”.

Ma nel “decreto” l’intestazione e il timbro in calce riportano la vecchia denominazione. E ancora, sullo scarto temporale tra testo e cronaca: in alto a destra del “decreto” appaiono le insegne dello Stato islamico, “regione di Aleppo, provincia di Aazaz”, a nord della metropoli settentrionale siriana. Ma i qaedisti hanno dovuto abbandonare la zona da diversi mesi, cacciati verso est dal variegato fronte di insorti siriani.

Il testo afferma che “per proteggere lo Stato islamico in Iraq e nel Levante e nel timore che il peccato e il vizio si propaghino tra gli uomini e le donne nella nostra società islamica, il nostro signore e principe dei fedeli Abu Bakr al Baghdadi ha deciso che in tutte le regioni dello Stato islamico le donne debbano essere cucite”. In fondo al testo e dopo una dubbia sequenza di citazioni della tradizione profetica, si legge: “tutti questi racconti e altri supportano l’invito del Profeta alla circoncisione delle donne”.

Il “decreto”, diffuso su Twitter da account la cui autenticità non può essere verificata in maniera indipendente, nelle ultime 24 ore è stato rimbalzato sui social network. Numerosi media occidentali hanno riportato in modo acritico la notizia dell’”imposizione dell’infibulazione” alle donne presenti nei territori controllati dai qaedisti: da Aleppo in Siria a Mosul in Iraq.

Il testo, che presenta numerosi errori tipografici, si basa inoltre su presunti detti attribuiti al Profeta Maometto, ma le fonti usate non sono quelle solitamente citate per sostenere la validità della tradizione profetica. In particolare si citano alcuni trasmettitori dei detti (ahadith) di Maometto, ma questi personaggi risultano sconosciuti – se non inventati – a chi studia la scienza dell’autenticazione degli ahadith del Profeta. (Ansa, 23 luglio 2014).

C’è boia e boia. C’è vittima e vittima

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Oscurata dalla guerra a Gaza, la guerra dimenticata nella vicina Siria ha mietuto nelle ultime 24 ore più di 200 uccisi, tra cui una cinquantina di civili. E nelle ultime tre settimane, dall’inizio del conflitto nella Striscia, gli uccisi della mattanza siriana sono stati più del doppio di quelli caduti nel territorio palestinese.

Finora, in circa tre anni e mezzo di violenze, secondo bilanci non ufficiali in Siria sono morte più di 170.000 persone, più di quante ne sono state uccise durante 15 anni di guerra civile libanese (1975-90).

Secondo il Centro di documentazione delle violazioni in Siria (Vdc), dalla fine di giugno a oggi, 1.348 persone sono state uccise nelle violenze nel Paese. I bilanci dei morti a Gaza sono di oltre 600 uccisi nello stesso periodo.

Il Vdc, che si avvale di una fitta rete di ricercatori sul terreno e che dal 2011 documenta con precisione le vittime e le circostanze della loro morte, include nelle sue liste anche i membri delle forze fedeli al presidente siriano Bashar al Assad.

Solo nelle ultime ore è di 216 uccisi il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, della carneficina siriana. La fonte questa volta è l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), il cui fondatore e direttore è in Gran Bretagna, ma che dal 2007 denuncia le violazioni nel Paese grazie a un network di fonti mediche e attivisti presenti sul territorio.

Solo il 22 luglio, e fino alle 16 locali (le 15 in Italia) di quel giorno, secondo i Comitati degli attivisti locali anti-regime in Siria erano state uccise 16 persone, tra cui tre donne. I comitati forniscono una lista dettagliata delle vittime.

Dal canto suo l’agenzia di notizie Sana, che parla a nome del regime, ha riferito dell’uccisione di cinque civili e del ferimento di altre 38 persone in vari episodi di violenza in diverse regioni del Paese. La Sana non fornisce le generalità delle vittime.

L’Ondus ha fornito dettagli della natura delle vittime registratesi ieri: 41 civili, 44 insorti anti-regime, 29 miliziani non siriani, 19 miliziani lealisti, 36 soldati dell’esercito regolare, 17 ribelli non identificati, 2 miliziani curdi, 5 qaedisti dello Stato islamico, 5 miliziani stranieri fedeli al regime di Damasco. Le regioni più colpite sono state la periferia di Damasco con 28 uccisi (7 civili), seguita da quella di Aleppo con 26 uccisi (5 civili).

Questo mentre dal terreno continuano a giungere notizie di scontri armati tra i diversi fronti, di incessanti bombardamenti aerei dell’aviazione del regime contro zone solidali con la rivolta e di spari di colpi di mortaio da parte di insorti contro zone controllate dalle forze lealiste. I teatri più caldi rimangono la periferia di Damasco, la regione di Aleppo, quelle di Idlib, Daraa, Dayr az Zor, Hama. (Ansa, 22 luglio 2014).

July 18, 2014

Gaza come Aleppo, Aleppo come Gaza

(di Ziad Majed, per Now). Da giorni la morte cade copiosa dagli aerei sulla Striscia di Gaza, come è successo nel 2012 e nel 2008 e proprio come è caduta e continua a cadere da tre anni su Aleppo, sulla Ghuta, sul campo di Yarmuk, su Daraa, Homs, Saraqeb e sulle altre città e regioni siriane.

(di Ziad Majed, per Now). Da giorni la morte cade copiosa dagli aerei sulla Striscia di Gaza, come è successo nel 2012 e nel 2008 e proprio come è caduta e continua a cadere da tre anni su Aleppo, sulla Ghuta, sul campo di Yarmuk, su Daraa, Homs, Saraqeb e sulle altre città e regioni siriane.

A uccidere nella Striscia di Gaza è l’occupazione israeliana che viola la convenzione di Ginevra e periodicamente approfitta di eventi transitori per oscurare una sola verità: il perdurare della sua occupazione della Striscia, da cui dal 2005 ha invece proclamato a parole il ritiro.

Perché dominare gli accessi, imporre un embargo e controllare lo spazio aereo e marino si definisce occupazione (con misure di sicurezza e amministrative diverse), e perché nel diritto internazionale non si può passare da uno stato di “occupazione” a un’altra condizione senza un accordo politico o diplomatico tra le parti coinvolte e senza la cessazione di tutte le operazioni militari dell’occupazione, che sono naturalmente numerose e non sono terminate.

A uccidere in Siria, invece, è l’occupazione asadiana che viola a sua volta la convenzione di Ginevra e dal 1970 tiene sotto scacco lo Stato e la società, e resiste a ogni tentativo per liberarli, trasformando il territorio siriano al di fuori del proprio controllo dall’inizio della rivoluzione nel 2011 in terra bruciata dove si seppelliscono migliaia di cittadini.

Ci troviamo dunque di fronte a due scenari, quello siriano e quello palestinese, nei quali cambiano gli aerei da guerra e dove zone abitate da civili vengono bombardate con missili o con barili esplosivi, con il pretesto che vi si nascondono “terroristi”. Così si distruggono le forme di vita e ogni giorno muoiono decine di persone.

In entrambi i casi la comunità internazionale sembra incapace di mettere immediatamente fine al massacro, sebbene si assista a un’attività e un impegno diplomatici maggiori nel caso palestinese, dovuti alla sua antecedenza temporale, alle esperienze lunghe e amare della Palestina, alle decisioni delle Nazioni Unite che la riguardano, tante delle quali attendono ancora di essere messe in atto.

Ma ci troviamo anche di fronte a due scenari, quello palestinese e quello siriano, nei quali si annullano le differenze tra la sofferenza dei bambini, delle donne e degli uomini, dove le vittime civili si assomigliano tra loro a prescindere dai numeri (perché la macchina di morte asadiana detiene “ancora” il primato). Quel che cambia è tuttavia il livello di solidarietà umana nei confronti delle due situazioni, perché nel caso siriano rimane circoscritto, mentre in quello palestinese raggiunge un grado accettabile.

Non mi riferisco qui alla solidarietà dell’opinione pubblica internazionale e dei Paesi arabi, perché si possono indagare a fondo le motivazioni del suo tentennamento nei confronti della Siria e del recente miglioramento nei confronti della Palestina. E non mi riferisco neppure a chi non ha manifestato una qualche difesa del regime di Asad, non ha accampato giustificazioni per i suoi crimini, non ha fatto ricorso ai complotti o ai timori, o a chi mette tutti sullo stesso piano o rivendica una scarsa conoscenza degli affari siriani così da potersi sottrarre a una presa di posizione politica e morale precisa. Questo tipo di persone probabilmente ha priorità e opzioni che non comprendono la Siria.

Mi riferisco invece qui a tutti gli attivisti delle reti di solidarietà della società civile, ai politici, agli scrittori e agli artisti che da anni sono rimasti in completo silenzio: il fatto che si siano mossi oggi ci ha ricordato che sono ancora in vita, e che si commuovono di fronte ai bambini uccisi dai bombardamenti aerei.

Solo la codardia può spiegare le loro posizioni. Solo la paura che fa di loro dei sostenitori dell’umiliazione. Perché sanno bene che in Siria è in corso un massacro e le divergenze a riguardo sono nette, ma temono di esprimere un’opinione o un’inclinazione, in attesa che i tratti della figura del vincitore si facciano più chiari così da allinearsi al suo fianco.

A beneficio di costoro in particolare, incapaci di commuoversi di fronte al cadavere di un bambino ad Aleppo e che si sciolgono invece in lacrime per un bambino come lui a Gaza, è utile mischiare le fotografie, così da fargli credere che le immagini di morte ad Aleppo provengano da Gaza e che gli aerei assassini di Asad siano israeliani.

Forse allora dopo aver versato lacrime e condannato il crimine, si lascerebbero coinvolgere e gli sarebbe impossibile tornare a tacere. Se dovesse succedere, le vittime non li rimprovereranno e non biasimeranno noi e il nostro sotterfugio. Perché le vittime non sono in competizione tra loro. Gli unici a fare a gara sono quelli che lanciano barili bomba e missili. E chi li difende e rimane in silenzio di fronte a loro. Qui o lì.

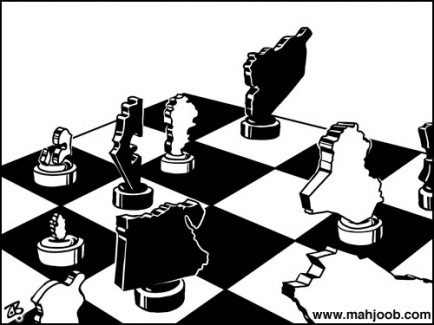

“Syria Speaks”, l’arte come resistenza

Non conto più le foto dei martiri, ma vedrò i volti di ciascuno di essi

quando andrò nel loro mondo un giorno.

Scorreranno davanti a me come il film della vita in una nazione

che somigliava al paradiso e ormai sembra l’inferno.

Ali Safar[1]

(di Caterina Pinto, per Arab media Report). Oltre tre anni sono trascorsi dall’inizio della rivoluzione in Siria nel marzo 2011. Con il passare del tempo e nell’indifferenza colpevole della comunità internazionale, le azioni degli attivisti pacifici, i cortei, gli scioperi, i sit-in nelle piazze cittadine sono stati oscurati dai carri armati, dai bombardamenti e dagli spari dei cecchini.

(di Caterina Pinto, per Arab media Report). Oltre tre anni sono trascorsi dall’inizio della rivoluzione in Siria nel marzo 2011. Con il passare del tempo e nell’indifferenza colpevole della comunità internazionale, le azioni degli attivisti pacifici, i cortei, gli scioperi, i sit-in nelle piazze cittadine sono stati oscurati dai carri armati, dai bombardamenti e dagli spari dei cecchini.

Come un’ombra nera, la violenza si è lentamente impadronita del Paese: molti nomi dell’attivismo non violento sono scomparsi nelle carceri del regime da cui non hanno mai fatto ritorno, alcuni – dopo lunghi mesi di repressione e l’arrivo in Siria di mercenari combattenti per l’una o per l’altra parte – hanno imbracciato essi stessi le armi, altri hanno smesso di riconoscersi nella rivoluzione e molti altri ancora sono stati costretti a fuggire dal Paese.

Eppure ancora oggi tanti siriani continuano a opporsi alla polarizzazione propagandata dal regime, secondo cui la realtà sul terreno si riduce alla dualità: Asad o i fondamentalisti armati. Ancora oggi tanti siriani continuano a voler esprimere il proprio punto di vista e a combattere ogni forma di violenza. “Ma invece di un nemico, adesso ne fronteggiano tanti[2]” – scrive Malu Halasa, uno dei curatori di Syria Speaks, un volume appena pubblicato che raccoglie i lavori di oltre cinquanta tra artisti, scrittori e gente comune, alcuni ormai fuggiti all’estero, altri ancora rimasti all’interno della Siria.

Quasi a voler prevenire eventuali critiche sull’utilità e sul ruolo dell’arte e della cultura in una situazione di conflitto perdurante, Halasa spiega: “[Queste persone] credono che l’arte sia uno strumento di resistenza, e che sia parte integrante della giustizia sociale – emblematica di una vita che è condivisa, non distrutta – e che proteggerà la Siria dalle forze di Asad e dagli estremisti nel futuro[3]”.

Se il regime siriano da quando Hafez al-Asad ha assunto il potere nel 1970 continua a ripetere se stesso, impiegando i metodi coercitivi di sempre sul piano politico e a livello comunicativo, i lunghi anni di rivolta hanno visto dilagare esempi dirompenti di creatività, impiegata non solo come mezzo per sopravvivere alla violenza, ma come arma per metterla in discussione. Sin dall’inizio della rivoluzione, i siriani hanno voluto riappropriarsi, attraverso i luoghi reali e quelli virtuali dei social network, dello spazio pubblico che prima apparteneva solo al potere.

Non solo artisti professionisti e intellettuali affermati, ma ancora più spesso cittadini comuni, hanno cambiato le regole del gioco comunicativo con il regime che arranca per tenere il passo, e si sono liberati dei linguaggi, dei metodi e della retorica tradizionale. “L’immaginario Baathista è essenzialmente un monologo, la santificazione cieca del Leader. Le immagini multidimensionali della rivoluzione incoraggiano il dialogo, il dibattito, l’espressione libera e la contestazione[4]” – spiega Zaher Omareen, un altro curatore, nel suo saggio all’interno del volume.

Di questa molteplicità di voci, di tecniche e linguaggi, Syria Speaks offre un articolatissimo campionario: le vignette politiche di Ali Ferzat, i cartelloni irriverenti e multilingue di Kafranbel e quelli scritti con i gessetti colorati su fondo nero di Deir al-Zor. Così come ci sono le illustrazioni implacabili nella loro scabra semplicità di Sulafa Hijazi, quelle sanguinolenti come una ferita aperta di Khalil Younes e i quadri in bianco e nero di Youssef Abdelke che trasudano al contempo distacco e dolore. Ci sono le trascrizioni degli inni della rivoluzione, quello di Qashoush, per esempio, costato la vita al suo autore, dei film e dei video, tra cui la serie con le marionette del collettivo anonimo Masasit Mati (Cannucce per il mate). Il volume non manca di offrire una carrellata sulla recente produzione letteraria: non solo alcune pagine di Khaled Khalifa e Samar Yazbek, le poesie di Faraj Bayrakdar e Golan Haji, tra gli autori dissidenti conosciuti anche all’estero, ma anche versi, pensieri e memorie di autori meno noti e talvolta non professionisti.

Ma la rivoluzione ha anche “aperto una breccia nel muro delle restrizioni ai media dietro cui viveva la società siriana[5]”. La vera storia della rivoluzione siriana è iniziata nel momento in cui i cittadini hanno cominciato a raccontarla, quando “[i] loro resoconti e brevi documentari sono diventati, di fatto, le fonti per la maggioranza dei giornalisti stranieri che non avevano accesso in Siria[6]”. Internet e i nuovi media sono stati – e continuano a essere – lo spazio privilegiato per raccontare quello che accade nel Paese e farlo arrivare all’attenzione della comunità internazionale. Nel volume Omar Alassad fornisce una panoramica approfondita sugli organi di stampa alternativi proliferati in Siria con la rivoluzione, mentre Assaad al-Achi rivela il ruolo fondamentale dei mistery shoppers, di chi come lui fa entrare clandestinamente in Siria dall’estero telecamere, computer portatili e software per i citizen-journalist.

Syria Speaks non tralascia di evidenziare il ruolo di quegli intellettuali siriani che ben prima del 2011 hanno denunciato le ingiustizie, i soprusi e le ineguaglianze perpetrate dal clan degli Asad e che hanno pagato con il carcere e la tortura la colpa di aver provato a esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione: Yassin al-Haj Saleh e il già citato Faraj Bayrakdar, entrambi ormai residenti fuori dalla Siria, oppure Mazen Darwish che, nonostante la recente amnistia concessa dal presidente al-Asad, è ancora in carcere, sono solo alcuni dei nomi più noti.

La rivoluzione ha trasformato i siriani in “cittadini attivi” – sostiene Hassan Abbas nel suo contributo. Solo coltivando una cultura della cittadinanza si potranno combattere il confessionalismo e l’estremismo religioso “non solo per sbarazzarci della tirannia” – prosegue lo studioso – “ma per costruire una nuova Siria che vivrà dopo noi[7]”. (Arab media Report).

__________________________

[1] Safar A., A Black Cloud in a Leaden White Sky, or Death by Stabs of Sorrow. Questa e le successive citazioni sono tutte tratte da: Halasa M., Omareen Z., Mahfoud N. (a cura di), Syria Speaks. Art and Culture from the Frontline, Saqi Books, London 2014, p.135.

[2] Halasa M., Introduzione, p.viii.

[3] Ivi.

[4] Omareen Z., The Symbol and Counter-Symbols in Syria, p.99.

[5] Alassad O., Popular Collision, p.113.

[6] Ivi.

[7] Abbas H., Between the Cultures of Sectarianism and Citizenship, p.59.

July 17, 2014

Asad, ricostruzione comincerà presto

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Lotta al terrorismo, dialogo e ricostruzione: sono queste le priorità elencate oggi dal presidente siriano Bashar al Asad che sul Corano, il libro sacro dell’Islam, ha giurato di assicurare tra l’altro “libertà e giustizia sociale” alla Siria, che per il terzo mandato consecutivo si appresta a guidare per i prossimi sette anni.

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Lotta al terrorismo, dialogo e ricostruzione: sono queste le priorità elencate oggi dal presidente siriano Bashar al Asad che sul Corano, il libro sacro dell’Islam, ha giurato di assicurare tra l’altro “libertà e giustizia sociale” alla Siria, che per il terzo mandato consecutivo si appresta a guidare per i prossimi sette anni.

Un Asad “vittorioso”, acclamato da circa migliaia tra deputati, ministri, personalità religiose e famiglie di “martiri” nell’inedita cornice del “Palazzo del Popolo” sulle colline che sovrastano Damasco, ha tenuto un discorso di circa un’ora e mezza in cui ha ribadito le posizioni del regime circa la rivolta in corso da oltre tre anni e trasformatasi in guerra regionale con forte connotazioni confessionali.

“La fermezza del popolo siriano ha ufficialmente annunciato la morte di quella che hanno chiamato la primavera araba…”, ha detto Asad deridendo le centinaia di migliaia di siriani che nel 2011 sono scesi in piazza sfidando la dura repressione militare. Siete voi – ha detto – che avete compiuto la vera rivoluzione. Sono gli elettori, ha proseguito il 48enne raìs, che il 3 giugno scorso sono accorsi a milioni alle urne che hanno compiuto la rivoluzione e hanno spazzato via “il terrorismo”.

Le consultazioni di giugno si sono svolte solo nelle zone controllate dal regime e sono state definite “una farsa” non solo dalle opposizioni in esilio e in patria ma anche dagli osservatori locali. Assad ha ricevuto l’88,97 per cento dei voti in elezioni per la prima volta dopo mezzo secolo aperte a più candidati. “Il nostro valoroso esercito continuerà a combattere il terrorismo in ogni angolo della Siria”, ha detto Asad rivolgendosi anche a “chi è stato fuorviato e ha imbracciato le armi contro la Stato: arrendetevi e consegnate le armi”.

Il presidente, ha poi assicurato che le forze lealiste, guidate da consiglieri militari russi e ufficiali iraniani, e sostenute da jihadisti sciiti iracheni e libanesi accanto a milizie di ausiliari locali, faranno tornare “Aleppo una zona sicura” e “libereranno Raqqa dal terrorismo”.

Nel suo discorso Assad non ha dimenticato di ringraziare la Russia, l’Iran e gli Hezbollah. Poco dopo la fine del discorso di Asad, alcuni mortai sono caduti su quartieri della capitale, sparati da insorti che assediano Damasco. Secondo l’agenzia ufficiale Sana, quattro sono i civili uccisi e oltre 30 i feriti. Per tutta la mattinata aerei ed elicotteri militari hanno sorvolato Damasco e fino all’ultimo minuto non è stato reso pubblico il luogo dove Assad avrebbe tenuto il discorso di insediamento, da decenni tenuto nel Parlamento nel centro della capitale.

Accanto ai soliti punti fermi della retorica assadista (complotto sionista-occidentale; attacco al premier turco Recep Erdogan; “tradimento dei fratelli arabi” che “esportano solo estremismo e non certo democrazia”), Asad ha evocato la necessità di ricominciare a ricostruire le zone della Siria “distrutte dai terroristi”: “la ricostruzione comincerà presto, tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo”.

Quindi la centralità del “dialogo con tutte le componenti della società siriana”, ma non con quelle che “non hanno i valori patriottici”, ovvero quegli oppositori da anni o decenni costretti all’esilio dalle persecuzioni dello stesso regime o quegli altri oppositori rimasti in patria ma ridotti quasi al silenzio. (Ansa, 16 luglio 2014)

Lorenzo Trombetta's Blog