Lorenzo Trombetta's Blog, page 20

October 11, 2014

Giornalisti ai tempi dello Stato islamico

I giornalisti possono lavorare nei territori dello Stato islamico (Isis) a patto che rispettino le regole imposte dal gruppo jihadista che controlla ampie regioni dell’Iraq e della Siria. Lo si apprende da una circolare diffusa dall’Isis nella regione siriana orientale di Dayr az Zawr.

I giornalisti possono lavorare nei territori dello Stato islamico (Isis) a patto che rispettino le regole imposte dal gruppo jihadista che controlla ampie regioni dell’Iraq e della Siria. Lo si apprende da una circolare diffusa dall’Isis nella regione siriana orientale di Dayr az Zawr.

La circolare contiene un regolamento in 11 punti per gli operatori dell’informazione che intendono lavorare nei territori controllati dallo Stato islamico.

Il primo punto impone ai giornalisti di prestare giuramento di fedeltà al califfo Abu Bakr al Baghdadi e a sottomettersi allo Stato islamico.

Secondo quanto riferito da Syria Deeply, un autorevole portale di notizie sulla Siria, l’Isis ha informato i giornalisti locali di Dayr az Zawr delle nuove regole. I reporter che non le hanno accettate sono stati costretti a lasciare la regione. Altri hanno preferito rimanere.

I giornalisti, si legge nel decalogo, possono lavorare per le agenzie di stampa internazionali ma non per le tv panarabe e per le emittenti televisive locali. Le tv al Jazira del Qatar, al Arabiya dell’Arabia Saudita e Orient Tv delle opposizioni siriane in esilio, sono messe al bando dallo Stato islamico.

September 30, 2014

Giornalisti in Siria. Ma ne vale la pena?

(di Tom A. Peter, per New Republic. Traduzione dall’inglese di Camilla Pieretti). Circa un anno e mezzo fa, mi sono ritrovato nel salotto di un lussuoso condominio affacciato su una spiaggia di Naples, in Florida. In due anni da inviato in Medio Oriente, per la prima volta ero tornato negli Stati Uniti per una breve visita. Trascorrevo le vacanze con la mia famiglia e un giorno siamo finiti in questo appartamento, a casa dei ricchi parenti di un amico del mio fratellastro. Avevo sperato di godermi la vista in santa pace, ma sono stato subito coinvolto nella conversazione.

(di Tom A. Peter, per New Republic. Traduzione dall’inglese di Camilla Pieretti). Circa un anno e mezzo fa, mi sono ritrovato nel salotto di un lussuoso condominio affacciato su una spiaggia di Naples, in Florida. In due anni da inviato in Medio Oriente, per la prima volta ero tornato negli Stati Uniti per una breve visita. Trascorrevo le vacanze con la mia famiglia e un giorno siamo finiti in questo appartamento, a casa dei ricchi parenti di un amico del mio fratellastro. Avevo sperato di godermi la vista in santa pace, ma sono stato subito coinvolto nella conversazione.

La padrona di casa mi ha domandato dove vivevo. In una cittadina della Turchia meridionale, è stata la mia risposta. Com’era prevedibile, mi ha subito chiesto cosa facessi lì. “Sono un giornalista inviato in Siria”.

Senza alcuna esitazione, la nostra ospite ha subito ribattuto: “E le notizie che trasmetti sono vere?”. Dal tono con cui ha posto la domanda, sembrava che stesse chiedendo a un lottatore di wrestling se quello che accade sul ring è reale. Si sa che è tutta una finzione, inutile negarlo.

Imperterrita, ha continuato dicendo che era certa che la stampa non dicesse tutta la verità e voleva capire perché. Sapeva che il presidente Bashar al Asad era cattivo, ma da chi era costituita l’opposizione per l’esattezza? (Era il dicembre del 2012, quando la resistenza siriana era ancora dominata dai moderati).

“Ho scritto un pezzo su questo argomento proprio la settimana scorsa, poco prima di tornare qui”, le ho risposto. Ne parlava anche il New York Times del giorno, una copia in bella vista sul tavolino del salotto. L’ho indicato: “Se Le interessa, sul giornale di oggi c’è un lungo articolo dedicato alla questione”.

James Foley era uno di coloro che si sono interessati all’argomento. Uno degli ultimi articoli che ha scritto per GlobalPost, nell’ottobre del 2012, raccontava delle crescenti divisioni tra i militanti dell’opposizione e i civili ad Aleppo. Poco tempo dopo aver inviato il comunicato stampa, Foley è stato rapito e tenuto prigioniero per più di 600 giorni, fino al 19 agosto scorso, quando è stato decapitato dallo Stato islamico, che ha poi caricato su Internet il video dell’esecuzione.

Mi sono interrogato spesso sui rischi che reporter come me affrontano quotidianamente nelle zone di guerra. In seguito alla morte di Jim, le mie perplessità si sono fatte più forti che mai.

Dopo sette anni passati a lavorare tra Medio Oriente e Afghanistan, lo scorso ottobre sono tornato negli Stati Uniti e ci sono rimasto. Da allora ho incontrato innumerevoli “consumatori di notizie” come quella donna in Florida, chiusi nei loro lussuosi appartamenti e circondati da informazioni che si rifiutano di leggere o di prendere in considerazione.

Oggi i giornalisti negli Stati Uniti sono disprezzati come mai prima. I servizi a sfondo politico, che solitamente sono i più dibattuti e che, grazie alla loro rilevanza, sono quelli che più influenzano l’opinione pubblica sulla stampa, si mantengono inesorabilmente imparziali, come dimostrato dalla meta-analisi di decenni di articoli relativi alle campagne presidenziali svolta dal professor David D’Alessio della University of Connecticut. Tuttavia, i lettori sono convinti del contrario. In un sondaggio svolto nel 2011 dal Pew Research Center, due terzi degli intervistati hanno dichiarato che le notizie trasmesse dalla stampa sono perlopiù imprecise, e quasi un terzo ha affermato che la stampa “non è professionale”. Il 42 percento ha definito il giornalismo immorale, mentre solo il 38 percento l’ha giudicata una professione eticamente valida.

Lavorando oltreoceano, non mi sono soffermato spesso a pensare come la gente reagisca alle informazioni che riceve dalla stampa. Certo non ho mai creduto che la gente smaniasse per ricevere notizie dall’estero: ho sempre immaginato che la reazione più comune fosse il disinteresse, ma mi consolavo pensando che il mio lavoro forniva un archivio di notizie sempre disponibili per chi un giorno desiderasse approfondire un determinato tema. Soprattutto, però, mi piaceva fare il giornalista perché amavo l’impegno quotidiano che questa professione richiede. E ogni volta che mi capitava qualcosa di brutto, come essere coinvolto in un bombardamento aereo o vedere una mina esplodere sotto il furgone proprio davanti al mio, l’idea di agire per un fine superiore mi convinceva che ne valeva la pena.

Nel novembre 2012 ero inviato sul campo ad Aleppo, la città più popolosa della Siria. All’epoca il conflitto era ancora nelle fasi iniziali, lo Stato islamico non era ancora stato formalmente istituito e molti militanti che combattevano nelle file dell’opposizione moderata collaboravano di buon grado con i giornalisti, aiutandoli ad arrivare alla linea del fronte. Quando si diffuse la notizia che l’opposizione era riuscita a conquistare un ospedale di importanza strategica ai margini della città, io, altri tre reporter e un interprete chiedemmo un passaggio ai ribelli nel cassone di uno dei loro furgoni per andare a dare un’occhiata.

La situazione all’ospedale non era niente di eccezionale nel contesto della guerra civile siriana. Al termine della battaglia, tutto quello che restava erano fori di proiettile, vetri rotti e medicinali sequestrati, oltre a una manciata di ribelli desiderosi di dare spettacolo per mostrare i loro progressi. I soldati ci chiesero se volevamo seguirli mentre tentavano di guadagnare ulteriore terreno e combattere su per la collina fino a un vicino villaggio di lealisti. Declinammo l’invito per quella che sembrava destinata a essere (e che in effetti fu) solo una cruenta lotta verso la morte.

Sulla via del ritorno, pigiati stretti in una berlina, un’altra auto ci tagliò la strada. Ne uscì un gruppo di uomini armati che ci circondò, puntando i Kalashnikov. Per un attimo non provai niente. Sembrava la scena di un rapimento di un qualunque film d’azione. Ma, superato lo shock, mi tornò in mente quello che era successo solo un paio di mesi prima, quando un gruppo di lealisti aveva individuato e ucciso Mika Yamamoto, inviata giapponese ad Aleppo. Attesi i proiettili che mi avrebbero tolto la vita.

Al contrario, uno degli uomini armati trascinò il nostro autista fuori dall’auto e lo fece entrare nella loro, mentre un altro si mise al volante e diede gas. Pensai di aprire la portiera e lanciarmi fuori, nella convinzione che rotolare giù da un’auto in corsa fosse meglio che scoprire cosa ci aspettava all’arrivo. Tuttavia, la velocità folle dell’auto lanciata per le vie della città e la macchina carica di uomini armati subito dietro di noi rendevano la fuga impossibile. Mi accasciai contro lo schienale, sconvolto al pensiero di aver buttato via la mia vita. Quella non era la mia terra, non era la mia guerra ma per questo sarei andato incontro a una morte orribile. Nel migliore dei casi, sarei diventato un ostaggio per chissà quanto tempo.

Per fortuna mia e dei miei colleghi, il nostro destino era molto diverso da quello che avevo temuto. Per ragioni che ancora stento a capire, fummo portati al quartier generale dei nostri rapitori, che ci diedero da mangiare e ci dissero di non preoccuparci: si era trattato solo di un malinteso. Dopo diverse ore di tensione, ci portarono fino a un baracchino a bordo strada, ci offrirono un caffè e ci lasciarono andare in una zona relativamente tranquilla nel centro di Aleppo.

Poco più di un mese dopo me ne stavo su una comoda poltrona di quell’appartamento in Florida, sottoposto a una sorta di interrogatorio sugli standard giornalistici.

Scrivere reportage di guerra per una nazione apertamente schierata ha tolto al giornalismo il valore di missione civica che personalmente gli attribuivo. Perché rischiare la pelle per racimolare notizie destinate a persone che cercano solo le informazioni che vogliono, bollando le storie e i fatti che non si conformano alla loro opinione come non obiettivi o poco accurati?

E, senza un fine superiore, che senso ha fare il reporter? Forse potrebbe essere annoverato tra i “lavori alla moda” per i neolaureati, ma, basandosi su fattori quali livello di stress, stipendio e instabilità lavorativa, un sito di carriere professionali ha messo il giornalismo al secondo posto nella classifica dei mestieri peggiori d’America. Bidelli, lavapiatti e netturbini hanno ottenuto un punteggio più alto. Per quanto si possa amare il proprio mestiere, è dura non farsi logorare da un lavoro che a volte porta a rischiare la vita per dei lettori che alla fine si chiedono se tu corra tutti quei pericoli solo per qualche oscuro secondo fine.

Quando lavoravo in Medio Oriente, mi è capitato di incontrare un paio di volte Jim Foley, ma lo conoscevo perlopiù di fama: un giovane socievole e tranquillo, in grado di farti ridere anche nelle situazioni più difficili. Ora che non c’è più, vorrei poter credere che una persona tanto straordinaria sia morta nel tentativo di informare un pubblico americano in trepidante attesa di conoscere la verità. Non è quindi facile accettare la realtà e pensare che è morto mentre la gente non faceva altro che riempirsi di preconcetti sulla sua professione e sugli argomenti di cui si occupava senza minimamente preoccuparsi di leggere le notizie che lui gli forniva.

September 28, 2014

Tutti con lo Stato islamico

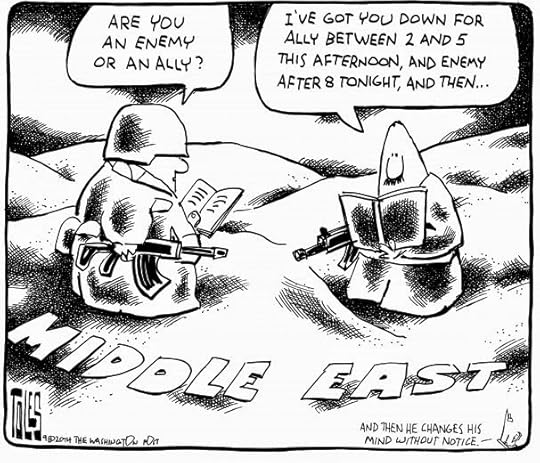

(di Alberto Savioli). Dall’inizio dei bombardamenti americani in Siria contro le postazioni dello Stato islamico, il primo vero risultato ottenuto dagli Stati Uniti è stato quello di staccare quei gruppi di matrice salafita che combattevano nella coalizione dei ribelli contro lo stesso Stato islamico. Inoltre, di acuire la percezione in molti elementi della popolazione sunnita, di essere vittima di un attacco congiunto occidentale e sciita.

(di Alberto Savioli). Dall’inizio dei bombardamenti americani in Siria contro le postazioni dello Stato islamico, il primo vero risultato ottenuto dagli Stati Uniti è stato quello di staccare quei gruppi di matrice salafita che combattevano nella coalizione dei ribelli contro lo stesso Stato islamico. Inoltre, di acuire la percezione in molti elementi della popolazione sunnita, di essere vittima di un attacco congiunto occidentale e sciita.

Un’azione contro il diffondersi dello Stato islamico (Is) tra Iraq e Siria era sicuramente necessaria, dopo che per più di un anno gli americani lo avevano osservato crescere senza fare nulla per impedirlo. Tuttavia l’errore è di credere che l’Is sia solo un accentratore di elementi qaidisti e jihadisti. Come dimostra la presa di Mosul (Iraq) e gli scontri nella provincia di Ninawa (Mosul), accanto all’Isis c’era l’Esercito dell’Ordine degli uomini di Naqshbandi, che ha legami con ex dirigenti del partito Baath di Saddam Hussein (in particolare Izzat Ibrahim al Duri, ex vicepresidente).

Lo Stato islamico è percepito da molti elementi sunniti combattenti come una possibilità di rivalsa dopo anni di dominio politico sciita in Siria e Iraq. La Coalizione che raggruppa diverse sigle ribelli ha cominciato dallo scorso dicembre una lotta serrata all’Is, che l’ha portata a decimarsi dovendo combattere su due fronti: il regime siriano e lo Stato islamico che allora si chiamava Isis (Stato Islamico dell’Iraq e del Levante). All’interno di questa coalizione c’erano anche dei gruppi di ispirazione qaidista e salafita come Jabhat an Nusra e Ahrar ash Sham, che avevano partecipato alla presa di Raqqa, salvo poi essere cacciati dalla città all’avvento dell’Isis.

I recenti bombardamenti degli Usa hanno preso di mira anche questi due gruppi che combattevano contro lo Stato islamico soprattutto nella zona di Idlib. Il primo risultato è stato che la Nusra avrebbe detto di essere pronta a combattere assieme all’Is. In un secondo momento una dichiarazione congiunta di Ahrar ash Sham (assieme alla Liwa at Tawhid, Liwa al Haq, Ajnad ash Sham e i Curdi del Fronte islamico) ha condannato gli attacchi della coalizione occidentale e dei paesi del Golfo, che hanno colpito molti civili (il primo giorno di bombardamenti sono morte quasi 100 persone, tra cui molti bambini).

Questo senso di frustrazione della popolazione siriana è aumentato con i continui bombardamenti dell’aviazione di Assad; giornalmente arrivano documentazioni video degli attacchi (1, 2, 3) e testimonianze fotografiche dei civili uccisi, è impressionante l’alto numero di bambini tra queste vittime. E nel silenzio generale, mentre il mondo è concentrato sulla fobia dello Stato islamico, il raìs siriano indisturbato utilizza armi contenenti sostanze chimiche – da poco si è registrato un attacco ad Adra (video) a nord-est di Damasco.

Dopo i bombardamenti americani che hanno causato vittime civili, sono avvenute manifestazioni di protesta contro la coalizione occidentale e Obama, e sono state bruciate bandiere americane, come a Daraa, Hula, Hama, Maarrat an Nouman (1, 2) e Idlib (1, 2). Gli slogan erano tutti contro la coalizione e a favore di Jabhata an Nusra, Ahrar ash Sham e naturalmente dello Stato islamico. A Idlib, modificando uno slogan della rivoluzione siriana, la gente urlava “il popolo è unito con lo Stato Islamico”, “col sangue e l’anima ci sacrifichiamo per lo Stato (Is)”, “col sangue e con l’anima ci sacrifichiamo per al Baghdadi (il Califfo dell’Is)“, “Jabhat an Nusra, nulla può rimuovere il tuo amore dai nostri cuori”.

Nel frattempo in Libano, nel campo profughi siriano di Arsal, sono state arrestate 448 persone, donne e bambini sono stati fatti sfollare ed è stato appiccato il fuoco a molte tende (1, 2, 3). Va ricordato che il Libano è un Paese con una maggioranza della popolazione cristiana e che il luogo dove è sorto il campo profughi, Arsal, si trova nella valle della Beqaa controllata di fatto dalle milizie sciite di Hezbollah. Questo contenso, assieme ai fatti precedenti, induce queste persone scappate dai bombardamenti del regime siriano e rifugiatisi in un’area sciita di un paese cristiano, ad avere l’idea di essere “vittime confessionali”. E infatti sono state organizzate manifestazioni in cui ad Arsal lo slogan principale era “il popolo vuole lo Stato islamico” e in altre zone del Libano sventolava la bandiera nera dello “Stato”, come a Tripoli.

Al momento la guerra contro l’Is avrà indebolito le sue forze militari ma sta radicando la sua ideologia nei cuori della gente. Se l’America vorrà sconfiggerlo veramente dovrà gestire in modo equo il conflitto siriano sostenendo quelle forze sunnite che chiedono la caduta di Assad ma non sono permeate da elementi estremisti e confessionali. In caso contrario Obama si deve preparare a spegnere altri fuochi, per primo il fuoco libanese che cova sotto le ceneri.

September 26, 2014

Niente diritti per i figli dei combattenti stranieri in Siria

(di Samar Mahna, per al Quds al arabi. Traduzione di Patrizia Stellato). Quando la trentenne siriana Ghalia ha sposato il combattente marocchino Abu Yaman, non pensava all’identità dei propri due figli o a quello che sarebbe potuto loro accadere in futuro: non prendeva nemmeno in considerazione – racconta – la possibilità di perdere suo marito in battaglia.

(di Samar Mahna, per al Quds al arabi. Traduzione di Patrizia Stellato). Quando la trentenne siriana Ghalia ha sposato il combattente marocchino Abu Yaman, non pensava all’identità dei propri due figli o a quello che sarebbe potuto loro accadere in futuro: non prendeva nemmeno in considerazione – racconta – la possibilità di perdere suo marito in battaglia.

Il padre di Ghalia, originaria dei sobborghi liberati di Latakia, quando ha portato sua figlia davanti allo sheykh per il matrimonio ha rispettato il desiderio del combattente soprannominato Abu Yaman di non rivelare il suo vero nome, perché “per ragioni di sicurezza i mujahidin stranieri non svelano la propria identità”. Ma il dramma non ha colpito solo Ghalia ma i suoi figli che hanno preso il cognome materno.

A due anni dal matrimonio, Ghalia ha perso il marito in uno scontro con il regime siriano e ora non sa quale sarà il futuro suo e dei suoi due figli. Nel frattempo si autoaccusa poiché, al momento dell’unione, aveva già 28 anni e sarebbe dovuta essere più accorta.

La situazione di Ghalia, che vive nella zona liberata nei dintorni di Latakia, è migliore di quella di molte altre donne che hanno sposato combattenti stranieri nelle campagne di Aleppo: i loro figli, infatti, non prendono il cognome né paterno né materno ma restano senza un’identità che provi la loro esistenza, dal momento che il combattente si rifiuta di palesare il proprio nome o di dare una propria foto – secondo quanto racconta Raed, un attivista locale.

“I figli nati dal matrimonio tra mujahidin stranieri e le donne siriane di Aleppo non sono registrati”, continua Raed, ma chiarisce che ciò avviene solo nelle zone in mano ai ribelli, mentre nelle regioni governate dallo Stato islamico, la situazione è completamente diversa, in quanto i bambini vengono registrati col cognome della madre e non del padre, in consigli istituiti per gestire tali questioni.

Se un combattente straniero intende sposare una donna siriana, è necessario soltanto il registro dello sheykh, senza ricorrere a un ente ufficiale come la Commissione della shaaria o ai Consigli locali per registrare quest’unione che tutela i diritti di entrambe le parti.

Salim, un attivista della campagna di Latakia, invece, sostiene che “questa situazione non si verifica dovunque”. Nella sua zona le unioni vengono regolarmente registrate con un certificato di matrimonio, registrato presso un tribunale sciaraitico, ma aggiunge che questo tipo di matrimonio non è molto comune a Latakia e la Jabhat al Nusra ha istituito nella regione degli uffici che registrano questi contratti matrimoniali.

Inoltre fa notare che in Siria ci sono combattenti di diverse nazionalità. I ceceni ad esempio non sposano le donne siriane a causa degli ostacoli linguistici, ma sposano le turcomanne della campagna di Latakia, con cui possono comunicare perché ne conoscono la lingua. Racconta poi la storia di un matrimonio tra un combattente marocchino e una giovane siriana di Hiffa, nella regione di Latakia, che – per quanto ne sa – è “ben riuscito”, perché “i ceceni e i marocchini sono tra i combattenti più gentili in Siria”.

Raed, l’attivista della campagna aleppina, invece, fa notare che la maggior parte ragazze della zona che sposano mujahidin stranieri non sono giovanissime, di solito la loro età supera i trent’anni, né particolarmente avvenenti, dal momento che una ragazza giovane e bella non accetta un matrimonio di questo tipo. Inoltre, spiega che gli abitanti della regione non sono consapevoli delle implicazioni di queste unioni, soprattutto per i figli che non vengono registrati.

Ma Raed dice che storie d’amore tra ragazze siriane e combattenti stranieri sono nate dopo il matrimonio. Racconta la vicenda di una giovane che, giunta dal comandante del marito, un combattente ceceno, gli ha chiesto di mandarla in un’operazione suicida se mai suo marito fosse morto, tanto grande era l’amore che provava per lui.

Qais Abdullah al Shaykh, uno dei fondatori del Consiglio giudiziario siriano libero, sostiene a sua volta che il matrimonio deve essere regolato dalla shaaria secondo la legge sullo status personale e si fonda sull’accordo tra le parti, accordo che non può essere garantito se si ignora il vero nome di una di esse, poiché ciò priva la moglie e i figli di molti dei loro diritti. al Sheikh spiega che, in caso si decida ti porre termine a questo contratto di matrimonio, non è possibile chiedere a una persona di cui non si conosce l’identità di sostenere le spese, e non si potrà chiarire la regolarità del matrimonio né la genealogia dei figli, che non potranno quindi avere diritti sull’eredità.

Così come non è possibile terminare il contratto appellandosi all’inefficienza del marito senza conoscere il nome o essere sicuri della sua identità. Inoltre, la moglie potrebbe entrare in contatto con un’altra persona, non conoscendo il nome del coniuge, e non sarebbe possibile controllarlo. Analogamente, l’uomo potrebbe avere rapporti con un’altra donna senza che si sappia se è sposato o no.

Se non si conosce il nome del coniuge, spiega ancora al Shaykh, i figli nati da questo matrimonio non possono essere registrati col nome del loro padre e vengono così attribuiti a qualcun altro, contravvenendo alla shaaria. Se, invece, l’uomo rivelasse in segreto il suo vero nome alla moglie o al tutore di quest’ultima, sarebbe allora possibile dirimere la questione perché, se fosse costretto, il tutore potrebbe rivelare il nome e confermarlo. La legge, infatti, consente la registrazione del matrimonio solo attraverso il registro civile, che attesta nome e parentela della persona e luogo di registrazione. Qualora il marito straniero muoia in battaglia e la vedova decida di partire per un Paese straniero, spiega al Sheikh, “in ogni Stato vige un diverso ordinamento in materia, ma a una donna fuggita da una guerra non vengono chiesti i documenti ed essa è registrata come rifugiata. Per esempio il governo turco agisce in questo modo”.

‘Scarponi sulla schiena’

(di Lorenzo Trombetta). È alta tensione in Libano dopo i violenti raid condotti giovedì all’alba dall’esercito libanese contro campi profughi siriani ad Arsal, a ridosso della frontiera tra i due Paesi.

E la vicina valle della Beqaa è rimasta per il secondo giorno pressoché isolata da Beirut a causa dei blocchi stradali imposti da famiglie di soldati libanesi sequestrati da oltre un mese da miliziani estremisti siriani lungo la frontiera.

Fonti mediche di Arsal e altre dell’ospedale di Hermel interpellate telefonicamente parlano di 4 civili uccisi e decine feriti. Le fonti affermano che circa 500 profughi siriani sono stati percossi e condotti in una zona militare e centinaia di tende date alle fiamme, affermano i testimoni. Le donne rimaste nei campi sono state allontanate dagli accampamenti e “pesantemente insultate”.

Le forze armate di Beirut attribuiscono invece l’incendio a facinorosi, ammettono l’uccisione di un “sospetto che tentava di fuggire” e parlano dell’arresto di quattro “terroristi” e del fermo di 22 altri sospetti.

Come reazione e in segno provocatorio, decine di altri profughi siriani si sono radunati ad Arsal assieme ad altri libanesi, cittadini della località frontaliera. Alcuni hanno intonato slogan in favore dello “Stato islamico”, il gruppo jihadista accusato da più parti in Libano di essere responsabile assieme ai qaedisti della Jabhat an Nusra del rapimento ad agosto dei soldati libanesi.

Per alcuni istanti, il drappo dello Stato islamico è apparso sulla folla davanti alla sede del comune di Arsal ma chi l’ha sventolato, affermano i testimoni, è stato subito allontanato.

Muhammad Zein, medico di uno degli ospedali da campo di Arsal, ha fornito le generalità dei quattro uccisi, tra cui un uomo di 62 anni, morti in seguito alle ferite riportate da colpi di arma da fuoco “sparati dai soldati libanesi”.

Questi, secondo i racconti di diversi testimoni oculari, hanno circondato il campo di Ras Sharj attorno alle cinque del mattino. “Nel campo c’erano circa 140 tende/famiglie. I militari sono entrati con le armi spianate e hanno radunato circa 200 maschi, di età compresa tra i dieci e i settant’anni”.

Poco dopo, l’incursione è avvenuta nel campo Sanabil (circa 120 tende) e in altri due agglomerati minori (40 tende). “In tutto sono stati portati via 486 maschi”, afferma il medico ma i media libanesi non confermano l’alto numero di fermati.

L’esercito di Beirut ha pubblicato una foto di alcuni fermati, con le mani legate dietro la schiena, in piedi e in fila con la fronte al muro. Davanti a loro, esposti a terra munizioni, alcuni fucili, tre computer portatili e altro materiale “sospetto”.

Secondo la testimonianza di Zein, confermata da foto e video pubblicate da media locali e da attivisti, i fermati sono stati invece fatti spogliare, rimanendo in mutande. Con le mani legate dietro alla schiena sono stati fatti distendere a terra. “I loro corpi sono stati calpestati e colpiti con calci di fucile”.

E’ un’immagine che ha ricordato a molti siriani quella di quando civili di Bayda (Baniyas) furono fatti prigionieri dalle forze del regime di Damasco nel 2011. Con le mani legate dietro la schiena, distesi faccia a terra, e sulle loro schiene gli scarponi dei militari e dei miliziani lealisti (si veda l’immagine-combo in alto).

Citato dall’agenzia ufficiale Nna, il generale Qahwaji, capo dell’esercito, ha assicurato che “l’esercito risolverà la crisi di Arsal” senza però commentare le notizie delle incursioni ai campi.

Nei giorni scorsi le tv panarabe avevano diffuso filmati di gravi violazioni commesse dai soldati libanesi contro “profughi siriani” nella zona di Arsal. Ai primi di agosto, in una prima incursione “punitiva” dell’esercito libanese, seguita al rapimento dei militari di Beirut, altri civili siriani erano stati uccisi.

E, come riferito dallo stesso esercito libanese, sempre ieri sono stati sgomberati con la forza altri tre campi informali di profughi siriani nella Beqaa meridionale tra le località di Ayn e Jdeidet al Fakiha. L’ultimatum scadeva ieri alle sei del pomeriggio. A quell’ora, i militari sono penetrati nell’agglomerato e hanno costretto le famiglie ad andar via. (25 settembre 2014).

September 24, 2014

‘Non è un bosco. Sono solo pochi alberi’

(di Lorenzo Trombetta*, Pagina99) “Guarda guarda! Tua moglie ti tradisce nel bosco!”, grida un signore al suo amico. E l’amico: “Non è un bosco, sono solo pochi alberi!”. Con questa freddura, che mostra come l’amico tradito sposti l’attenzione dal tradimento a un dettaglio del racconto, molti siriani hanno deriso stamani l’atteggiamento assunto dal regime del presidente Bashar al Assad di fronte ai raid aerei della coalizione straniera guidata dagli Stati Uniti, e di fronte all’abbattimento da parte di Israele di un caccia siriano sulle Alture occupate del Golan. “Mentre la nostra sovranità nazionale viene violata in modo flagrante, il regime mette le mani avanti, parlando di coordinamento con gli americani e dicendo di esser stato informato dei bombardamenti”, scrive Nizar Mrad.

(di Lorenzo Trombetta*, Pagina99) “Guarda guarda! Tua moglie ti tradisce nel bosco!”, grida un signore al suo amico. E l’amico: “Non è un bosco, sono solo pochi alberi!”. Con questa freddura, che mostra come l’amico tradito sposti l’attenzione dal tradimento a un dettaglio del racconto, molti siriani hanno deriso stamani l’atteggiamento assunto dal regime del presidente Bashar al Assad di fronte ai raid aerei della coalizione straniera guidata dagli Stati Uniti, e di fronte all’abbattimento da parte di Israele di un caccia siriano sulle Alture occupate del Golan. “Mentre la nostra sovranità nazionale viene violata in modo flagrante, il regime mette le mani avanti, parlando di coordinamento con gli americani e dicendo di esser stato informato dei bombardamenti”, scrive Nizar Mrad.

Per oltre tre anni, Damasco e i suoi alleati regionali e internazionali, hanno usato l’argomento della “sovranità nazionale” per mostrarsi vittime di un “complotto” ordito dai Paesi del Golfo, in primis dall’Arabia Saudita, e dall’Occidente. Adesso, sottolineano in molti in Siria, l’Occidente e i Paesi del Golfo attaccano regioni della Siria con la benedizione, di fatto, sia del regime di Assad sia dei suoi sponsor esterni. E per cercare di nascondere questa contraddizione ribadiscono che gli Usa hanno informato preventivamente Damasco e che esiste “coordinamento” in nome della “lotta al terrorismo”.

“Scusate, ma non capisco qual è la differenza tra ‘aggressione’ e ‘coordinamento’”, si domanda ironico Anas Muslim, dalla regione nord-occidentale di Idlib. “E’ meglio telefonare al ministero degli esteri siriano”, aggiunge in riferimento a linguaggio usato nei comunicati provenienti dal dicastero del regime.

Il responsabile della diplomazia siriana, Walid al Muallim, aveva a fine agosto ribadito il mantra di Damasco: ci uniremo a chiunque ci aiuti a sconfiggere il terrorismo. Dal 2011, il regime indica come “terroristi” chiunque osi mettere in discussione l’autorità della famiglia Assad, al potere da quasi mezzo secolo. Proprio oggi, il raìs ha ripetuto il concetto: “Da anni, la Siria combatte una guerra lanciata dal terrorismo in ogni sua forma… ci uniamo agli sforzi internazionali per combattere il terrorismo”.

Yusuf Musa è un altro siriano comune che si è espresso oggi sui social network. “In che mondo viviamo?”, si è domandato con disperazione. “Il regime terroristico di Assad chiede di partecipare alla coalizione che colpisce il terrorismo nel suo stesso Paese…”.

Perché alcuni siriani definiscono “terrorista” il regime siriano? Michel Shammas, noto avvocato per i diritti umani a Damasco, risponde con un esempio fresco di cronaca odierna e relativo agli incessanti bombardamenti dell’aviazione di Assad su quartieri e sobborghi della capitale: “Oggi è il giorno del terrore. Aerei si accaniscono con missili e mitragliatori dai cieli di Dweila [quartiere a sud di Damasco]. Mia figlia, terrorizzata, è sbiancata… pensava che la casa fosse stata colpita!”.

La repressione poliziesca e militare del regime siriano contro la rivolta prosegue senza sosta dal marzo 2011. Dopo le proteste pacifiche dei primi mesi, la sollevazione si è armata e, nel corso del 2012 e del 2013 si è radicalizzata in senso islamico. Per gli Assad è stato dunque assai più facile legittimare l’uso della forza contro le roccaforti della rivolta affermando che si tratta di “combattere il terrorismo” e “l’estremismo takfira”. In questo quadro, l’aviazione e l’artiglieria lealiste continuano incessantemente a bombardare i sobborghi di Damasco e altre zone dominate dall’insurrezione armata. La novità è che questi attacchi avvengono ora in contemporanea con i raid della coalizione arabo-sunnita filo-Usa.

A tal proposito, Ghassan Yassin, ricorda che “venticinque raid del regime si sono abbattuti sul Qalamun [a nord di Damasco], mentre la coalizione internazionale bombarda il nord della Siria. E’ proprio una guerra contro il popolo siriano… una guerra contro la sua rivoluzione!”. I raid aerei della coalizione non si sono abbattuti solo su postazioni jihadiste nelle regioni del nord e del nord-est ma anche contro basi dell’ala qaidista siriana, la Jabhat an Nusra, nella regione di Idlib.

Ma la Nusra, a differenza dello Stato islamico, combatte apertamente contro le forze lealiste e da mesi è in aperto contrasto con il fronte jihadista. Per questo, è da molti siriani percepita come una componente della ribellione armata anti-Assad. E il fatto che gli Stati Uniti stiano colpendo la Nusra è per molti una prova dell’intesa sottobanco tra Washington e Damasco. “Decine di raid su Idlib… gli Usa offrono copertura aerea ad Assad”, scrive Abdel Qader da Idlib, dove oltre dieci civili sono morti nei raid della coalizione straniera. Gli fa eco Obada da Homs: “E’ cominciata la campagna crociata per salvare Assad!”.

In pochi però a Idlib si rendono conto che quella che loro descrivono come una “campagna crociata” è in realtà lanciata in modo massiccio dai Paesi del Golfo, nominalmente musulmano-sunniti. Ecco perché altri siriani comuni hanno accusato direttamente le monarchie del Golfo che, assieme alla Giordania, partecipano ai bombardamenti in Siria. Tra queste spiccano l’Arabia Saudita e il Qatar, rivali degli Assad e sostenitori, almeno a parole, della rivolta siriana. “Perché prendersela con gli Stati Uniti? Pensano solo ai loro interessi… dovremmo guardare invece agli Stati della coalizione: l’Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati, il Bahrain, la Giordnaia”, scrive Muhammad Hammud. “Solo a Idlib venti civili… con esplosioni che rimbombano in ogni angolo della Siria…Un massacro così nemmeno Assad era riuscito a compierlo! Che gli arabi siano maledetti! E che si fottano l’Arabia Saudita, il Qatar e chiunque partecipa all’attacco. Fanculo tutto e tutti!”.

Più pacata l’osservazione di Muhiy ad Din Isso, attivista del movimento pacifico di protesta: “Per me non c’è differenza tra il regime di Assad, lo Stato islamico, la Jabhat Nusra e tutte le altre fazioni estremiste che tagliano la testa e contribuiscono a far sbranare i siriani. Un terzo degli abitanti siriani è in fuga a causa del terrorismo di due Stati, lo Stato di Assad e lo Stato islamico. Per me la patria non è cumulo di macerie. Ma libertà, dignità e cittadinanza”. Qualcuno, dunque, non dimentica gli slogan della sollevazione popolare del 2011. (Pagina99, 24 settembre 2014)

—-

*Zanzuna (pseudonimo) ha contribuito a questo articolo raccogliendo diverse testimonianze.

Siria, Bombe nuove e bombe vecchie

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Più di trecento persone, per lo più siriani, tra cui civili compresi donne e bambini, sono stati uccisi nelle ultime 24 ore dalle bombe, nuove, della coalizione arabo-sunnita guidata dagli Stati Uniti e da quelle, assai più note ai siriani, sganciate dai caccia del regime di Damasco.

Delle 343 vittime documentate nel dettaglio da fonti mediche e piattaforme di monitoraggio siriane come il Centro delle documentazioni delle violazioni (Vdc), i Comitati di coordinamento (Lcc) e l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), circa 150 sono miliziani jihadisti e qaedisti dello Stato islamico e della Jabhat an Nusra, colpiti nelle loro roccaforti nelle regioni di Raqqa (nord), Hasake (nord-est), Dayr az Zor (est), Idlib (nord-ovest) e Aleppo (nord). Oltre 60 sono i civili e i minori sono oltre dieci. Non tutte le vittime sono state identificate e i bilanci non possono essere verificati in maniera indipendente sul terreno.

Nella regione di Idlib, i bombardamenti sono eseguiti quasi all’unisono da caccia della coalizione arabo-occidentale e da velivoli militari russi di Damasco. A nord di Idlib, la Jabhat an Nusra – l’ala qaedista siriana – e altri influenti gruppi jihadisti locali come Ahrar ash Sham hanno oggi annunciato l’evacuazione delle loro sedi. La Nusra e Ahrar ash Sham sono nel fronte dei miliziani che combattono sia il regime del presidente Bashar al Assad sia le forze dello Stato islamico.

I raid arabo-occidentali colpiscono l’Isis e i suoi nemici. Nella regione di Raqqa, Hasake e Dayr az Zor sono proseguiti i bombardamenti. In particolare, l’area frontaliera di Albukamal-Qaim tra Iraq e Siria è stata investita da 13 attacchi.

Ad Aleppo si sono registrati scontri armati tra ribelli anti-regime e forze lealiste sostenute da jihadisti sciiti libanesi degli Hezbollah. E a nord-est della metropoli siriana, la cittadina curda di Kobane/Ayn Arab continua a essere sotto assedio da sud e da ovest dai miliziani dello Stato islamico, che non accennano ad arretrare nemmeno sotto il fuoco della coalizione filo-Usa.

Il regime di Damasco dal canto suo ha proseguito a bombardare le roccaforti della rivolta nelle regioni di Hama e Homs nel centro, e di Daraa e Qunaytra nel sud e nel sud-ovest a ridosso con le Alture del Golan occupate da Israele. La Nusra è presente in forze nell’area di Qunaytra ma le sue basi qui non sono prese di mira dai raid filo-occidentali.

La stessa capitale siriana non è stata risparmiata dal fuoco della guerra: mortai sparati da miliziani anti-regime hanno colpito diversi quartieri della città saldamente in mano ai lealisti, mentre il rione periferico di Jawbar e altri sobborghi controllati dal fronte anti-governativo sono stati di nuovo presi di mira dai raid aerei del regime. (Ansa, 24 settembre).

Silence, Violence and Carnage. What I Have Seen of Syria

(di Lorenzo Declich, Reset*). From the onset things on the field were already very clear. The violence of the regime manifested itself immediately. In fact, the revolt was symbolically born as a “civil” response to an act of violence: a group of children, beaten and tortured for having written what they thought of Bashar al-Asad on a wall. At that stage the propaganda machine was already well greased, but nobody with any sense thought that these images and videos of the repression against peaceful protestors were fake. However, this would actually become one of the pillars of misinformation in the years to come.

They were undercover or wore uniforms, and they shot at the helpless crowd.

At the end of the protests many were on the ground.

Some still breathed, some moved, while others lay still.

Protests were followed by arrests, rape and torture, many of which had no return.

Activists worked to bring prisoners home, or to hear news of their whereabouts.

In April 2011, the Centre for Documentation of Violations in Syria was created.

They documented deaths, tortures experienced by prisoners through stories and videos of martyred, starving people on the brink of death.

Protests were primarily organized around two events. The first was planned on Fridays, the second, depended on the intensity of repression: funerals.

***

Things continued this way for some time. And, despite repression, the revolt grew.

Assaults started. At first they were “soft”: armoured vehicles blocked escape routes of rebel cities.

The city of Deraa was the first.

The regime’s aim was to silence the protests, isolate the hot-bed of the revolt and not allow any kind of connection between activists.

Whenever there was an organised protest strategists of the regime would send the army, placing conscript soldiers at the front, and order to shoot.

If the soldiers refused, they were shot from behind.

The injured and the dead rose exponentially.

This was at the start of May, 2011. There were already hundreds of victims.

The regime spoke of “terrorists” plotting against Syria. Yet, at that point no one on the protesters side had actually fired a shot.

Infiltrators were useless, as they were isolated.

It has also been reported that security forces left fire weapons on the streets.

This was yet another provocation, as protesters were clearly pacific and continuously reiterated this in their slogans.

After this the first dissertations by army officials began to occur.

The dictator, Bashar al-Asad, decreed the first in a series of amnesties, through which common criminals and radical exponents of Islam were freed.

A Trojan horse useful to legitimise the pattern of violence that his followers translated in the slogan: “Either Asad, or we’ll burn the country”.

***

Armed assaults rapidly multiplied in cities, which the regime considered essential from a strategic perspective.

Homs, Baniyas, Tafas, Talkalakh, Rastan, Talbiseh, Jisr ash-Shughur.

In June, the first episode of violence by the opposition occurred in Jisr al-Shugur, a village neighbouring Turkey in the Idlib province.

The city was besieged by the government army, armed men – according to activists these were deflected soldiers – attacked the security forces and police posts.

The assault ended in carnage the following week, at least 120 protesters were killed.

This was most certainly a premonitory episode, but was preceded by 22 July 2012, the Friday of mass protests throughout Syria.

The highest point of the peaceful revolt.

The cost of the Syrian revolution.

Flags held by the protesters were still Ba’athist, the pan-Arabic flags of Asad’s Syria.

Revolutionaries subsequently adopted the independence flag, thus marking a point of non-return.

Cities involved were primarily Hama – symbolic of Asad’s repression – and Deir Ez-Zor, but the entire country, from the north-eastern Kurdish coastline pulsed in protest and defence.

The Syrian army was deployed to the centre of Damascus, where protests were banned.

On the 29 July, at the initiative of a group deserters from the Syrian Army, the Free Syrian Army was born. Its main aim: to defend peaceful protests from attacks by security forces, loyalist civilians and government army.

Two days later, on 31 July, within the framework of repressive action on a national scale, the regular army entered Hama and Deir ez-Zor with tanks without being met by any form of resistance.

They fired on the crowd randomly.

Then, they placed snipers on roofs.

The “Ramadan Massacre” claimed 136 lives.

Images of corpses piled one on top of the other, decapitated corpses and children burned alive were aired.

***

The first terrorist attack occurred at the end of 2011.

According to authorities, two car bombs exploded in Damascus killing 34 people.

State television, which arrived on-site shortly after the explosions, captured human parts scattered on the pavement.

The event, which happened a day after the arrival of observers from the Arab League was the first of its kind in the Syrian conflict. It has never been claimed by any group.

Others were to follow using the same modalities and spectacle.

From February 3, 2012 the governing army bombed Homs – a strategic and economic backbone for the regime – with artillery focusing on rebellious areas.

The following 14 April, the offensive ended with the regime reaffirming to control over 70% of the city.

The population paid a very high price.

The city was eventually razed to the ground, its registry burnt.

By March 2012, the Palestinian refugee camp of Yarmuk, which had become an authentic neighbourhood of Damascus, joined the revolt.

The repression began, in an escalation which led to the camp’s total blockade.

As in other sensitive zones, the regime’s strategy was to block access to the area and bomb with artillery.

Two years later Yarmuk was once again in the regime’s hands.

Images speak clearly. It fell through hunger.

Children and elderly people died.

And, those who lived, reduced to skeletons.

The same strategy was carried out in the free areas of Homs, which eventually fell.

Today the regime continues this practice in other neighbourhoods of Damascus and Aleppo.

***

In April 2012 a double bombing attack shook the capital.

55 victims according to government sources.

For the first time, the target was civilian.

Body parts on the pavement.

The regime accused “terrorists” and a few days later an online claim by Jabhat al-nusra – an armed extremist group, subsequently discovered to be affiliated to al-Qa’ida – appeared. The group immediately denied these claims.

This was the month inaugurating the “season of massacres”.

These occurred in towns and small villages around Homs.

The regime was “cleaning” out areas, which it considered strategically important.

The massacre at Hula is the most well-known, but several followed of which, those in al-Buwayda, al-Sharqiyya and al-Qubayr.

The army closed off access to the area and bombed with artillery.

Then “special forces” formed by loyalist civilians would spur into action, entering homes and killing whoever was inside.

These images swept around the globe.

Destroyed houses, bodies piled and lined up.

Analysts described these events as a “turning point” in the conflict.

But the attitude of international actors went unchanged.

The massacre at Hula marked the end of the “ceasefire”, which despite being announced by UN delegate Kofi Annan on 4 April, had never really been respected.

***

On 17 July 2012 a big offensive was launched by rebel groups; the majority of which were characterized by heightened confessional undertones.

Its objective: main cities (on 19 July the Battle for Aleppo began, and still continues).

War started. An asymmetrical and increasingly dirty war.

The game of war for procurement also started to make itself manifest.

Iran (and, later Hezbollah and Iraqi Shiite militias) and Russia with Asad; Arabs from the Gulf and Turkey with the rebels.

Polarization in a confessional direction.

The United States and America stayed in limbo.

China at the window.

The Security Council of the United Nations, frozen.

***

On 3 November, 2012 the Syrian Observatory for Human Rights denounced the execution of soldiers from the official Syrian army captured by rebels.

These and other episodes occurred despite the Free Syrian Army had established a “code of self-regulation” in August to prevent these types of excesses.

In the meantime fundamentalism was rising and factions, increasingly radical.

Non-Syrian fighters on both sides had now become a tangible reality.

The air force also entered the scene with air-delivered weaponry.

They bombed schools, hospitals, civilian installations.

In January 2013 the University of Aleppo was bombed.

It was exam day, and a massacre.

In the same month, lifeless bodies emerged from the Qweyq River.

Roughly 80 people executed by loyalists, bound at the hands and feet, shot and thrown into the water.

Later on evidence of chemical attacks, gas and firebombs began to emerge.

Cluster bombs also fell.

Martyred bodies, people left digging, intoxicated and then, to die from asphyxiation.

The flux of refugees and displaced persons was rapidly on the increase.

Beatings, rapes, humiliations, attacks on corpses, summary trials, shootings and executions were carried out by both sides.

A fighter from Homs, whose family had been murdered by loyalists, ripped the heart from the body of an Asad soldier, and rose it to his mouth in the act of eating it.

The spiral of vengeance seemed to have no end.

Then, barrel bombs started to appear: blind devices, without a propellant, weapons of mass destruction designed to kill indiscriminately.

The victims were almost entirely civilian. Pure terror.

***

In April 2013, the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) appeared. It initially operated between the Iraqi and Syrian borders.

You have probably understood that by this stage the situation had largely deteriorated.

The Free Syrian Army was waning, lacking logistics and coordination.

Different factions had changed flags, were getting stronger and thus, better equipped and foraged jihadist factions began to federalize.

Others, left to fend for themselves, took to raiding, managing arms trafficking, operating like real criminal gangs.

In Qusayr, the loyalist air-force bombed civilians fleeing from the city after its conquest by the Syrian army and Hezbollah.

In the Ghuta of Damascus, the regime bombed with sarin.

ISIS occupied the eastern part of the country, which had been abandoned by the regime and continued fighting up north.

While Asad kept the army in barracks, ISIS took control over the territory and administration.

It fought against armed anti-regime groups, ferociously attacked activists, imprisoned members of civil society, publically executed them and exposed their crucified bodies in public.

A new front began to emerge for the heterogeneous anti-Asad side, ISIS was also “the enemy”.

***

This is what I have seen in these past few years.

One guilty party: Bashar al-Asad’s regime, backed by its Eastern and Western accomplices, spurred on by the silence of those in the world who turned their backs, shutting both ears and eyes.

One response: an exponential increase in the exercise of violence.

One result: carnage.

***

On 16 April 2013, the UN invoked peace in Syria by using the faces of five responsible agencies (OCHA, PAM, UNHCR, UNICEF, and OMS).

One of these five personalities, the Director of the High Commissioner for Refugees, and former Prime Minister of Portugal, spoke to journalists from the Economist.

He explained how, according to his modest opinion as someone who has seen dozens of conflicts, the war in Syria has been the most brutal since 1989 – the “declared” end of the Cold War.

This is so from the perspective of both its human impact and the total percentage of the population in a state of necessity.

In that same period, Amedeo Ricucci, long-time war reporter, a sort of Italian Guterres in his area, returned from Syria after being held hostage by a group of Qaidists who, precisely at that moment, moved from the Jabhat al-nusra to ISIS.

After landing, the most important thing he stated did not relate to Syria itself but to the fact that telling Syria’s story had become almost impossible. Already then, on the one hand, there was a regime that considered all those who entered the country “illegally”, as “military targets”.

On the other, an inextricable tangle of armed factions who demonstrated to have lost all trust in “the power of the press” and unscrupulous in the face of making any possible economic profit (or, in the case of ISIS even spreading propaganda).

In between both sides were hundreds of journalists, for the most part Syrian, “executed with fire weapons, tortured to death, kidnapped to never return home” (source).

***

Now, consider the two coordinates of “brutality” and of “silence”, as occurring on an increasing timescale, or, rather on an expanding power scale.

On a brief timescale we are confronted with the regime’s shooting gallery on the protesters, shortly followed by the Massacre of Hula, or the “bread massacres”. These are “turning points”, which, if ignored (something, which did indeed occur) render that silence even more clamorous.

On a medium timescale – from the start of the revolt up to April 2013 – we are faced with 70,000 casualties and 6.5 million refugees or displaced persons.

We are discussing numbers here, numbers in progression. In other words, we are discussing something, which “awakens attention” due to round figures (100,000!) or jumps on a scale (1:10)!

And on a long timescale?

Here, we see a crime of unheard brutality, one made possible by an incessant silence. This is something so shocking that even mentioning it is horrific.

In the long run there is something that is known as extermination.

***

We have arrived up to September 2014. A year and a half has passed.

Casualties have tripled.

A third of the inhabitants of Syria has fled the country – 8 million people are living as refugees.

The internally displaced are no longer counted.

From January, the UN has stopped counting the dead.

However, in this part of the world, we only discuss ISIS, and only in relation to the fact that the West is “in danger”.

And I am not saying this in an attempt to mobilise a bit of conscience.

I am saying so because I am certain that, nowadays, a central aspect of the “middle-eastern problem”, Asad’s Syria, eludes many people.

However, to talk about now, and of what our Ministers of Internal Affairs are worried about – Anglophone head cutters, and severed heads in Iraq – I am going to use Zanzuna’s words (pseudonym).

The article, which I am including herein, appeared on 9 September in Italian on the website SiriaLibano.

Syria, who asks about missing soldiers: imprisoned.

American president Barack Obama did not mince his words when he spoke about ways to defeat the Islamic State at the NATO summit held in the UK on Friday. He did not use the term, “red line”, nor did he insist on the “need to find political solutions”.

Obama came across as decided and clear: “So there’s great conviction that we have to act (…) the Islamic State is a grave threat to everyone. And within NATO there is a strong conviction that it is time to act to degrade and ultimately destroy ISIS”.

More than a year has passed from Newport 2014 to Brussels 2013. Then, NATOs round table had other priorities, and the Syrian situation expressed a different reality: NATO rejected an “intervention in the Syrian conflict despite the deteriorating situation”.

Trying to analyse what has happened to change NATOs position does not appear to be very useful.

This has not been due to Raqqa, the first city that slipped out of the regime’s control in March 2013, and capable of managing its civil life in the first month of freedom before the arrival of the Islamic State. Nor, has it been for the Ghuta gas massacre in August 2013.

Perhaps the chaos created by the Islamic State in Iraq differs from that occurring in Syria. Perhaps, only now “minorities of the religious mosaic are at risk”. Perhaps it has been due to the deaths of two American journalists James Foley and Steven Sotloff, barbarically killed by the Islamic State. In this way, the video game works and convinces the world to unite to combat the terrorists.

Anwar al Bunni, Syrian lawyer who has been at the forefront of defending human rights for decades, posted the following message on his Facebook page: “I don’t know why the world trembles in fear when hundreds of heads get cut by swords, but it doesn’t when tens of thousands of people are killed by barrel bombs thrown from planes, or by missiles, or chemical weapons, or by torture (…). Does the answer have to do with the identity of the murderer? Or, with the identity of the victim, perhaps? If the murderer is dressed in secular garb is he allowed to kill who he wants, and how he wants? Yet, if the boa wears a religious habit he is not even allowed to scream?”

Two sides of the same coin. One murders the population with a knife. The other with poison. One side murders and says “I am murdering and I am like this”. The other, hands the population, which has to be murdered, to the first.

Syrian President Bashar al Asad has learned from the American experience: creating a terrorist enemy is necessary to become a stronghold against a fundamentalism, which must be destroyed by any means, licit or illicit. In reality, however, Asad junior learned very well from his father.

To make this game work, he asks his army to retreat from certain areas, thus leaving many areas of the front against the Islamic State unprotected. Many of his soldiers are therefore left helpless to face the black tide of jihadists on their own. Only then, will a saving intervention of Asad’s troops be necessary.

Nadin, a Syrian activist, tells her story in the localities surrounding Tartus: “There are no more men in the Alawite villages. These villages are now famous because women who live there don’t have a man by their sides anymore. Men who do come back, come back dead”.

#Wainun (“Where are they”) is a web campaign managed by Syrian activists demanding that light be shed on the fates of the disappeared such as, Father Paolo, Razan Zaytune, Samar Saleh, Mazen Darwish, Yehya Sharbaji and many more.

Modelled on this campaign, Syrian followers of Assad have created a Facebook page in which the photo of the president appears and is called: “The eagles of Taqba Military Airport, Asad’s men”, in reference to the battle, which occurred between loyalists and jihadists at in the southern region of Raqqa at the end of August.

This page had usually encouraged soldiers to fight in Asad’s name. Especially those who stayed in the Taqba military base to fight the Islamic State. But those “eagles” were subsequently abandoned, without any support from Asad.

This is why the loyalist authors of the “Eagles of the Taqba Military Airport, Asad’s men”, created an information section entitled #Wainun, where they gather news on the fate of missing soldiers from the regular army on the same page.

The case of Taqba certainly does not stand alone. It has, however, been the most recent and most dramatic. Hundreds of soldiers were killed by jihadists. Not only did the regime not defend them, it did not even discuss their deaths on government television channels, which continued to air music and television series in accordance with the regular schedule, instead.

Tones expressed in the loyalist web page #Wainun expose the anger and disillusionment felt by many of those backing the regime, with many asking: “Where are our children?” As if they had only just realised the regime’s game, and the fact that it is capable of employing all necessary means to free Russian or Iranian hostages, but also capable of leaving hundreds of simple soldiers to a tragic destiny. Like minced meat and nothing more.

The loyalist page #Wainun has therefore broken the “red line” set by the regime and its instruments of control and repression. But don’t misinterpret me here: it is not as though secret agents travelled to the front to protect Asad’s soldiers from the jihadists. Not at all…the agents went to arrest the author and administrator of the Facebook page, Mudar Khaddur, instead.

Khaddur has always been a loyalist. Then he lost one of his brothers in the battle of the airport. He created this page to ask Asad and the Minister of Defence, Fahd al Frej, reasons why the generals fled, leaving the soldiers in the hands of the Islamic State, which first insulted and then killed them.

The regime wants to play this game of chess until the end. It has understood that it is the king and can play with blood. It does not think that it can be defeated just because it is playing the bad guy. It doesn’t believe in fairy tales, where bad guys are defeated. Unlike us, the Asad regime knows that it is not the “protector of the country”, nor the “protector of minorities”. It knows this well and smiles in the face of the Newport and Brussels declarations, of the Geneva-2 and Geneva-1 negotiations, of the Friends of Syria and Friends of the Regime reunions. “Because in this game of chess, no one wants to cry “Checkmate!”

_____________

* This article was originally published by the Italian website Nazione Indiana. Translation by Maria Elena Bottigliero.

September 22, 2014

Siria. Per chi scrivo questa storia?

Sul dover rispondere agli arroganti ignoranti che nel tuo Paese credono di aver capito tutto e invece sono fermi sui loro steccati. Sull’andare a seguire, come cronista, una guerra lontana, in un Paese lontano, come la Siria.

Sul dover rispondere agli arroganti ignoranti che nel tuo Paese credono di aver capito tutto e invece sono fermi sui loro steccati. Sull’andare a seguire, come cronista, una guerra lontana, in un Paese lontano, come la Siria.

Sul chiedersi, ancora una volta, se ne vale la pena. E sul domandarsi perché si scrive e per chi si racconta questa storia. Tom Peter, nella testimonianza che segue, si interroga su questi interrogativi. All’indomani dell’uccisione di un suo collega, James Foley.

(Tom A. Peter, New Republic) About a year and a half ago, I found myself in the living room of a luxury condominium overlooking a beach in Naples, Florida. I’d been reporting in the Middle East, and, for the first time in two years, had returned home to the U.S. for a visit. My family and I were making the holiday rounds, which brought us to this high-rise, the home of my half-brother’s friend’s wealthy relatives. I’d hoped to just enjoy the view. Instead I got cornered by small talk.

Our hostess asked where I lived. In a small town in southern Turkey, I answered. Inevitably, she asked what I did there. “I’m a journalist covering Syria.”

Without hesitation, she bore in: “So, is your reporting truthful?” She inserted the question the way someone might confront a WWE wrestler about whether what happens in the ring is real. We all know it’s made up. Just admit it.

She continued to press, telling me she was certain the media wasn’t giving her the whole story. She wanted to know why. She knew that President Bashar al-Assad was bad, but who exactly were the people in the opposition? (This was the December 2012, when moderates still held sway in the Syrian resistance.)

“I wrote a story on that very issue last week before I came home,” I told her. There was also an article on it in the day’s New York Times, a copy of which sat on her coffee table. I pointed to it: “You’ll see there’s also a lengthy article examining that question in today’s paper.”

James Foley was among those who also wrote about that question. One of the final articles he wrote for GlobalPost, in October 2012, detailed the growing divide between opposition fighters and civilians in Aleppo. Not long after filing that dispatch, he was abducted, beginning more than 600 days in captivity that ended with the Islamic State beheading him and posting a video of it on August 19.

I’ve often wondered about the risks that reporters, myself included, take in order to cover war. In the wake of Jim’s death, these questions weigh on me more heavily than ever.

After spending seven years working in the Middle East and Afghanistan, I returned to the U.S. last October, and this time I’ve stayed. In the months since, I’ve met countless news consumers like that woman in Florida, trapped in a luxury high-rise, surrounded by information they refuse to access or consider.ever before have Americans disliked journalists as much as they do now.

Political coverage, which tends to be most contentious—and also to most influence perceptions of the press in general, thanks to its prominence—remains relentlessly even-handed, as a meta analysis of decades of presidential campaign reporting by University of Connecticut professor David D’Alessio has shown. Yet readers believe the opposite. In a 2011 Pew Research Center survey, two-thirds of respondents said that news stories are often inaccurate. About a third said the news media is “not professional.” Forty-two percent described the news media as immoral, with only 38 percent judging the profession as moral.

Working overseas, I rarely thought about how people process the news. To be certain, I never imagined people clamoring for foreign reporting. I assumed most people were indifferent but I took comfort in knowing that my profession provided a public record readily available if or when a person decided to devote time to an issue. More than anything, I worked as a journalist because I loved the day-to-day hustle. A possible higher purpose was what convinced me it was worth it when bad things happened, like getting caught up in an air strike or having a roadside bomb explode under the truck just in front of me.

In November 2012, I was reporting on events in Aleppo, Syria’s most populous city. At the time, the conflict was still in its early stages. The Islamic State had not yet officially formed, and for the most part moderate opposition fighters readily cooperated with reporters, helping them to access the frontlines. When news spread that the opposition had captured a strategically important hospital on the edge of the city, I joined three other reporters and an interpreter and hitched a ride in the back of a rebel’s flatbed truck to see for myself.

The scene at the hospital was hardly memorable in the context of the Syrian civil war. The fighting over, all that remained were bullet holes, broken glass, and commandeered medical supplies alongside some theatrics from rebels happy to showcase their progress. The opposition fighters invited us to embed with them as they continued to push for gains and fought up a hill through a nearby village of government loyalists. We declined the invitation to witness what would most certainly be (and I later confirmed was) a brutal, deadly battle.

During our drive back into the city, this time crammed into a small sedan, we were cut off by another car. Masked men fanned out, pointing Kalashnikovs. For a moment, I felt nothing. The scene could have been taken from any action movie abduction I’d ever watched. But then as the immediate shock wore off I remembered something that had happened a couple months earlier, when a group of government loyalists spotted Mika Yamamoto, a Japanese journalist in Aleppo, and gunned her down. I waited for the shots that would end my life.

Instead, one of the gunmen dragged our driver from the car and pushed him into theirs as another gunmen jumped behind the wheel of our car and hit the gas. I thought about jumping out the door, thinking it better to risk rolling out of a speeding car than wait to see what was in store for us at the end of the ride. But with our car cutting through the city at highway speeds and a carload of gunmen following close behind, escape was impossible. I leaned back in the seat, devastated that I’d wasted my life. This wasn’t my country, it wasn’t my war, and now I would die for it in a horrible way. Best case scenario, I would be indefinitely detained.

Thankfully for my colleagues and me, we had a radically different fate than what I’d feared. For reasons I still don’t understand, we were taken to our captors’ base, given lunch, and told not to worry: There’d been a misunderstanding. After several tense hours, they drove us to a roadside espresso stand, bought us drinks, and finally dropped us off in a relatively safe location in downtown Aleppo.

About a month later I was sitting in a plush chair in that Florida high-rise being interrogated about journalistic standards.

Covering wars for a polarized nation has destroyed the civic mission I once found in journalism. Why risk it all to get the facts for people who increasingly seem only to seek out the information they want and brand the stories and facts that don’t conform to their opinions as biased or inaccurate?

And without a higher purpose, what is a career as a reporter? It may count among the so-called “glamor jobs” sought after by recent graduates, but one careers website has listed newspaper reporting as the second worst job in America, based on factors such as stress, pay, and employment uncertainty; toiling as a janitor, dishwasher, or garbage collector all scored better. Even if you love the work, it’s hard not to get worn down by a job that sometimes requires you to risk life and limb for readers who wonder if maybe you suffer all the downsides and hazards just to support some hidden agenda.

I met Jim Foley once or twice working in the Middle East, but knew him mostly by his reputation: A friendly, laidback guy who could make people laugh even in the most dire situations. Now that he’s gone, I wish I could believe that such an extraordinary person died striving to inform an American public yearning to know the truth. It’s harder to accept what really happened, which is that he died while people eagerly formed opinions on his profession and the topics he covered without bothering to read the stories he put in front of them. (New Republic, 26 agosto 2014).

Il decalogo del buon conflitto

(Daniele Novara, Festival della Mente*). Quando la cronaca ci propone un omicidio familiare, l’aspetto forse più inquietante sono le interviste ai vicini di casa. Anche nei delitti più efferati, a fronte di killer assolutamente conclamati che magari hanno sterminato una intera famiglia per poi a loro volta uccidersi, il vicino di casa ha irrimediabilmente la solita risposta: «era una brava persona»; «era tutto tranquillo»; «non ci siamo mai accorti di nulla, sembrava una famiglia felice».

Si crea una distanza siderale fra la percezione di una certa situazione rispetto alla sua possibile evoluzione violenta. Quando scatta l’allarme? Nell’immaginario comune la calma, la tranquillità non possono in alcun modo presupporre la violenza; è solo la tensione o il conflitto che la possono giustificare.

Da qui il senso di estraniazione del vicino di casa — «ma come, erano così tranquilli, calmi, tutto sembrava funzionare».

Le ricerche che sto portando avanti anche con il Cpp di Piacenza (Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) vanno proprio in questa direzione, cercando di bucare la solita cappa di luoghi comuni.

L’idea forte su cui si basano è che la violenza non sia una conseguenza della tensione ma che viceversa la violenza, come la guerra siano una conseguenza dell’incapacità di gestire la tensione, anzi addirittura di una negazione del conflitto stesso. Ho chiamato questa caratteristica carenza conflittuale intendendo proprio l’incapacità di stare nella tensione conflittuale che viene vissuta come una minaccia insopportabile.

Questo tipo di deficit ha come esito che a fronte di contrasti e contrarietà sia relazionali che sociali le persone (ma anche i gruppi) si muovono nella logica eliminatoria per cercare di sopprimere la sorgente umana da cui questa divergenza proviene. Una soluzione semplificatoria che dal punto di vista psichico, come già negli anni Sessanta del Novecento aveva avvertito Franco Fornari in Psicanalisi della guerra, assume i contorni paranoici di voler eliminare la contrarietà con la violenza.

UNA SOVRAPPOSIZIONE MEDIATICA

Saper stare nel conflitto in modo competente diventa pertanto una capacità indispensabile per l’apprendimento umano.

Se a bruciapelo ci venisse chiesto «è meglio saper affrontare i conflitti o è meglio saperli evitare?» il 99% risponderebbe che è meglio saperli affrontare. Peccato avvenga il contrario!

Quali sono i motivi per cui una competenza così importante come quella di litigare bene appare tanto lontana dagli automatismi educativi e culturali? Le ragioni sono sostanzialmente due: l’alienazione semantica e quella infantile.

Le parole conflitto, guerra e violenza da sempre, vengono usate specie nelle lingue latine come sinonimi. Purtroppo in questi anni ho potuto constatare che la sovrapposizione tra questi concetti è peggiorata. Una certa cultura mediatica da un lato, e una certa confusione semantica diffusa nel parlato comune, continuano a ritenere la violenza semplicemente un conflitto più intenso, e il conflitto semplicemente una violenza più leggera. Anzi direi di più: nei comunicati giornalistici è estremamente diffuso l’uso promiscuo dei due termini, al punto che si inizia a parlare della guerra in Siria e si prosegue con la massima naturalezza usando il termine «conflitto» come se si trattasse semplicemente di un sinonimo.

Un esempio tra i tanti: «La guerra in Siria si fa sempre più intensa. Anche oggi sono stati bombardati alcuni quartieri di Damasco provocando altri morti, decine se non centinaia. Pare che pure diversi bambini siano stati colpiti e uccisi. Il conflitto non si attenua anzi più passano i mesi e più la sua crudeltà si fa efferata e priva di inibizioni». In questa cronaca giornalistica, presa a caso tra le tante, su uno dei fronti più sanguinari dei nostri giorni, l’autore non sembra farsi particolari scrupoli nell’utilizzare le parole «guerra» e «conflitto» come sinonimi.

Mi chiedo però: chi scrive questi articoli si accorge che, con il termine conflitto, sta usando la stessa parola che si usa durante le riunioni condominiali per definire la divergenza di opinioni tra due abitanti dello stesso condominio in funzione di un progetto che per qualcuno costa troppo e per un altro troppo poco? O l’identico termine che si utilizza quando due colleghi sul lavoro si trovano agli antipodi, in contrasto su un piano di sviluppo aziendale, di marketing, o su una decisione da assumere in riferimento al lavoro stesso? E anche la stessa identica parola che si utilizza nelle relazioni critiche con i propri figli? Tra le dinamiche che si scatenano tra due persone che si trovano a vivere una difficoltà relazionale e quello che sta accadendo nella guerra in Siria di differenza ne passa. Si finisce così col produrre un profondo senso di impotenza rispetto alla possibilità di poter imparare a gestire i propri conflitti.

I BAMBINI SANNO LITIGARE BENE

Se nell’uso delle parole la confusione regna sovrana, dai bambini può venire quella spinta per imboccare finalmente una nuova strada. Da più di 30 anni la psicologia dell’età evolutiva sta segnalando l’estrema capacità dei bambini nei primi 6, 7 anni di vita ad affrontare i propri litigi in una logica di accordo e di ricomposizione. Sono sia ricerche specifiche sia osservazioni più generali sulla natura infantile.

I bambini nei primi anni di vita usano un pensiero molto contingente e hanno la necessità, se non sono sviati dagli adulti, di giocare con i loro coetanei e di non perdere i piccoli compagni delle loro avventure. Per cui è molto raro che rinuncino a giocare con un amico per il rancore generato da un litigio. Varie ricerche hanno dimostrato la quantità davvero straordinaria di conflitti che i bambini in un ora possono accumulare e che vengono gestiti in una logica di accordo spontaneo.

A fronte di questa constatazione permane un vero e proprio tabù pedagogico nelle nostre culture educative, ossia l’idea che occorra insegnare la giustizia ai bambini. È un’idea piuttosto originale perché il concetto di giustizia adulta è lontanissima da un concetto di giustizia infantile e non c’è nessuna possibilità di sovrapporla, non solo, è quantomeno inopportuno proprio per consentire ai bambini di farsi le loro esperienze e di imparare dalle loro interazioni spontanee.

Questo tabù pedagogico si è espresso nella logica della ricerca del colpevole attraverso le classiche domanda adulte «chi è stato?», «chi ha incominciato?», «chi ha ragione?», ecc. Dalla notte dei tempi questo interrogatorio appartiene all’infanzia di tutte le generazioni. L’aspetto tragico è che il bambino spegne in questo modo la sua capacità naturale di accordarsi con i coetanei per adeguarsi alla colpevolizzazione imposta e sopprimere le sue competenze.

Con Caterina di Chio due anni fa abbiamo realizzato a Torino, nelle scuole dell’infanzia e elementari, una ricerca che ha coinvolto 466 alunni, verificando il loro comportamento nei litigi prima e dopo la somministrazione alle loro insegnanti del metodo maieutico da me ideato Litigare bene. I risultati ottenuti hanno riconosciuto come i bambini siano in grado di accordarsi se posti nelle condizioni di potersi parlare.

Il metodo infatti insiste su questa dimensione, se si vuole paradossale, ossia che nel litigio infantile non bisogna sopprimere il dibattito con interventi tipo «adesso basta, smettetela, tacete, dovete volervi bene, fate la pace», mentre è fondamentale che ogni bambino possa comunicare all’altro la propria versione dei fatti con l’adulto che resta in una posizione neutrale e favorisce semplicemente il confronto.

ALLA RICERCA DEL COLPEVOLE

La sperimentazione ha rivelato come nelle classi dove il metodo era stato applicato, i bambini sia dell’infanzia che delle elementari miglioravano di tre volte le propria capacità di accordarsi. Questo è proprio l’obiettivo che il metodo si propone, non di spegnere il litigio infantile su cui i bambini stessi appaiono particolarmente competenti, quanto di dargli la possibilità di viverlo nella logica della ricomposizione creativa, ossia del continuare a giocare con i propri coetanei.

Come non ha senso confondere guerra e conflitto così appare insensato anche cercare presunti colpevoli nei litigi infantili se non addirittura bambini violenti come fanno certi teorici del bullismo.

Le nostre ricerche in atto sulla competenza conflittuale si pongono l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo su questi versanti delle relazioni umane, un capitolo dove lo sviluppo della capacità di vivere le perturbazioni e contrarietà interpersonali diventino una fonte di apprendimento e non un’angoscia mortificante che spegne la possibilità stessa di vedere al di là del proprio fastidio. (Il Manifesto, 29 agosto 2014)

—

* Festival della mente. Quest’anno il meeting di Sarzana è dedicato alla creatività. Ma nella città ligure si discuterà anche di adolescenza, di guerra e di crisi del progetto di unificazione europea. Anticipiamo la relazione del fondatore del centro di educazione alla pace (dalla introduzione con cui l’intervento di Novara è stato presentato su Il Manifesto)

Lorenzo Trombetta's Blog