Lorenzo Trombetta's Blog, page 16

February 4, 2015

Mazen e Shaimaa, vero antidoto alla barbarie

(di Lorenzo Trombetta, per SiriaLibano). Più per l’orrore che toglie il sonno per le atroci immagini del pilota giordano, Muaz Kassasbe, che si dimena abbrustolito nella gabbia, lo stomaco si contorce per l’indifferenza di molti europei di fronte all’uccisione da parte della polizia egiziana di Shaimaa Sabbagh, una giovane madre colpita a morte a piazza Tahrir al Cairo lo scorso 25 gennaio mentre tentava di deporre dei fiori nella piazza simbolo delle proteste di quattro anni fa.

Ferisce nel profondo la stessa indifferenza con cui in Europa è stata accolta la notizia che Mazen Darwish, giornalista siriano e instancabile difensore del diritto di espressione, è stato trasferito nei giorni scorsi dal carcere di Damasco a quello di Hama, città sigillata e militarizzata dalle forze governative, sancendo l’ennesimo rinvio di un processo per “terrorismo” che forse non comincerà mai.

Seguendo la carrellata di fotogrammi che ritraggono i tentativi disperati degli amici di Shaimaa di salvarle la vita in mezzo agli scontri di Tahrir, tornano alla mente altre immagini: quelle dei governanti europei accorsi alla corte del presidente egiziano Abdel Fattah Sisi a esprimere l’appoggio al suo potere.

In Egitto è in corso la restaurazione. E a molti, in Europa, va bene così. La visione è talmente manichea – o i militari o l’oscurantismo degli estremisti – che non c’è spazio nemmeno per indignarsi della vigliacca uccisione di Shaymaa Sabbagh.

Il suo gesto – tentare di portare dei fiori in un luogo simbolo della primavera egiziana – è dissonante, fuori fuoco rispetto alla convinzione, sempre più dominante in molti ambienti politici e intellettuali europei, che lo Stato islamico e le sue barbarie siano il risultato delle sollevazioni popolari del 2011.

Anche la vicenda kafkiana e terribile di Mazen Darwish – un essere umano trattato come un topo di fogna da un governo con cui in molti vogliono tornare a trattare – stride con il mantra per cui il potere siriano degli Asad sia l’unica alternativa ai roghi umani dello Stato islamico.

Dal febbraio 2012 il potere di Damasco ha di fatto tolto a Mazen Darwish l’occasione di vivere umanamente. E di lavorare per lo sviluppo del suo Paese. E’ un fatto che non merita di essere sottolineato, raccontato a dovere, amplificato. Come invece si fa per ogni notizia truculenta riguardante le barbarie commesse dai jihadisti.

Da anni, Mazen lavorava a Damasco per una Siria migliore. Per una Siria dei diritti. Per una Siria di cittadini e non di membri di comunità confessionali, sudditi appartenenti a “minoranze da proteggere” dalla minaccia takfira.

Moltissimi dei giovani egiziani che, per 18 giorni erano scesi in piazza tra il gennaio e il febbraio del 2011, erano uniti a Mazen e a moltissimi altri siriani, tunisini, libici, yemeniti, iracheni, marocchini, algerini, del Bahrein, giordani.

Per lunghi mesi, nel 2011 manifestanti pacifici e rappresentati dell’emergente società civile irachena si erano accampati a Mosul, ora capitale dello Stato islamico, così come a Ramadi, capoluogo della regione di al Anbar, culla dell’Isis. A più riprese, donne libere di Raqqa, ormai capitale siriana dei jihadista, fino a un anno e mezzo fa col loro volto e la loro voce contestavano apertamente i jihadisti.

Chi si ricorda le manifestazioni a Piazza Perla a Manama, in Bahrain, represse nel sangue dalla polizia e dai militari del Consiglio di cooperazione del Golfo, emanazione del potere saudita? Chi si ricorda dei caccia dell’aviazione egiziana che, per terrorizzare la folla pochi giorni prima dell’uscita di scena del presidente Hosni Mubarak, sorvolarono piazza Tahrir gremita di egiziani?

Chi si ricorda delle manifestazioni a Tunisi, Sanaa, Tripoli, Algeri, Rabat, Amman? Chi si ricorda della piazza dell’Orologio a Homs, prima del massacro compiuto dalle forze siriane il 18 aprile 2011? E chi si ricorda dell’oceano di siriani riunitisi sotto la torre della piazza centrale di Hama?

Mazen Darwish il “terrorista” è ora in una cella nella prigione centrale di Hama, tristemente nota per le pessime condizioni in cui sono costretti a sopravvivere i detenuti. Il suo nome e la sua storia rimarranno nell’oblio. Shaimaa Sabbagh, “uccisa dal complotto”, è sotto terra. E il suo nome sarà presto ricordato solo dai suoi amici e da qualche irriducibile attivista. Chi voleva deporre fiori a piazza Tahrir, ormai non compierà più un passo. E taccerà chi voleva lavorare per la libertà di espressione a Damasco.

La restaurazione in nome della “sicurezza-e-stabilità” ha bisogno di silenzio. Della benedizione dei nostri sorridenti governanti. E dell’appoggio di tutte le forze reazionarie della regione. E’ una restaurazione che continuerà a produrre migliaia di altri invasati terroristi pronti a tagliare gole a giornalisti e cooperanti. Pronti a bruciare vivi prigionieri di guerra. Soprattutto pronti a uccidere vignettisti nel cuore dell’Europa.

Più delle bombe sganciate dai colleghi arabi del povero Kassasbe sulle teste dei jihadisti – ma anche dei civili – in Siria e in Iraq, erano Mazen e Shaimaa il vero antidoto al cancro jihadista. Erano loro i membri di una più genuina ed efficace Coalizione contro l’oscurantismo, sia esso con la barba o in giacca e cravatta (4 febbraio 2015).

January 29, 2015

Anno nuovo, cinismo vecchio

(di Pietro Figuera, per Utopia). Dall’alto delle nostre poltrone, sazi di tacchini e lasagne, ci siamo concessi una pausa “social” e siamo andati a curiosare tra le ultime notizie. Chi lo sa, magari ne esce qualche argomento di discussione per ravvivare l’indolente serata, tra una giocata e l’altra.

(di Pietro Figuera, per Utopia). Dall’alto delle nostre poltrone, sazi di tacchini e lasagne, ci siamo concessi una pausa “social” e siamo andati a curiosare tra le ultime notizie. Chi lo sa, magari ne esce qualche argomento di discussione per ravvivare l’indolente serata, tra una giocata e l’altra.

In cima alle news, dopo la cronaca minuto per minuto della giornata sciistica di Renzi, notiamo l’immagine di due ragazze coperte da un velo nero.

Sarà per quest’ultimo dettaglio che non le riconosciamo, o forse non le avremmo riconosciute lo stesso. Non importa. Questa visione ci disturba, ci fa salire il nervoso. E questo già solo per aver visto il velo. Poi leggiamo il titolo, ma lo facciamo distrattamente, perché la nostra testa ne ha già formulato uno. “Cooperanti”, “rapite”, “Siria”, “Al-Nusra” sono le parole che saltano agli occhi. Tralasciando l’ultimo vocabolo, di cui ci sfugge il senso, ci pare di capire tutto il resto. E l’indignazione sale. Salta fuori il titolo che la nostra testa aveva formulato: “Ma cosa ***** ci fanno queste due ******* LÌ?”

Sì, avete letto bene. La domanda che subito ci assale, in questi giorni di coscienze pulite e di buoni propositi, non è “Ma cosa ***** ci faccio io QUI” [sulla poltrona]. Ci indigniamo sempre per gli altri, e fin qui nulla di strano. Siamo pronti a formulare le teorie più assurde (“sono contente del sequestro”, “sono in cerca di visibilità”, “stanno cercando di fare carriera come la Boldrini”, “si stanno solo divertendo”) pur di seppellire il complesso di inferiorità che ci attanaglia rispetto a chi rischia la vita per fare del bene. Ci ergiamo a difensori del bilancio statale pur di non vedere i nostri soldi (probabilmente meno di un centesimo a testa) spesi in un salvataggio umano (tutto il resto va bene invece).

Ci facciamo prendere dai nostri istinti più misogini o anche “solo” paternalistici contro due ragazze (sia donne che giovani, quindi per forza sciocche, inesperte, volubili, modaiole, superficiali). Infine constatiamo che il nostro pensiero è troppo grande e profondo per restare confinato nel nostro piccolo cervello, e quindi decidiamo di farne sfoggio sui social network o sullo spazio riservato ai commenti di qualche testata giornalistica online. Il risultato è un variopinto agglomerato di insulti dalla volgarità più o meno celata, direttamente proporzionale alla nostra franchezza e al numero di lenticchie precedentemente ingerite.

Soddisfatti del nostro contributo all’umanità, e solo leggermente adombrati dal fatto che nessun “buonista” sia venuto ad accusarci (stranamente la maggioranza dei commentatori sembra pensarla come noi), possiamo tornare alle nostre normali occupazioni. Del resto, dalla stanza accanto, arrivano notizie più rassicuranti: stanno servendo il dolce. (Utopia, 2 gennaio 2015)

Io sono Charlie il siriano

(di Dima Wannus, per Orient Net. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). “Io non sono Charlie”. Io sono una siriana che vive a Beirut, come molti altri siriani, gran parte dei quali sono sfollati, scappati da guerra e distruzione.

(di Dima Wannus, per Orient Net. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). “Io non sono Charlie”. Io sono una siriana che vive a Beirut, come molti altri siriani, gran parte dei quali sono sfollati, scappati da guerra e distruzione.

Alcuni di loro sono morti qualche giorno fa, sotto lo stesso cielo che ripara gli americani, i francesi, i russi, gli iraniani, i palestinesi, gli iracheni e i somali. Ad alcuni di loro il sangue si è gelato nelle vene e i loro piccoli polmoni non sono stati più in grado di inalare l’aria gelida in una tenda lacerata dal vento, appesantita dalla neve e spazzata via dai torrenti impetuosi su quella stessa terra su cui vivono i leader del mondo che hanno marciato l’altro giorno a Parigi.

“Io non sono Charlie”, perché non ho gli stessi diritti di Charlie: il diritto di esprimermi e di rompere i tabù. Perché mi sono ribellato quattro anni fa e per questo sono stato ucciso da un esercito che ha la mia stessa nazionalità e con cui condivido la terra, l’aria, l’acqua. Perché quegli stessi leader che hanno marciato a Parigi qualche giorno fa hanno tenuto la bocca chiusa, limitandosi a guardare mentre venivo torturato, sgozzato, mi venivano strappate le unghie, la carne mi si attaccava alle ossa per la fame ed il mio viso si tingeva di blu mentre soffocavo sotto le bombe chimiche. Loro erano lì, ognuno nel proprio palazzo, davanti alla tv, davanti ai dossier sulla mia tragedia, a guardare in silenzio, senza alzare un dito. Hanno soltanto espresso la loro preoccupazione e il loro dispiacere. Magari hanno anche versato una o due lacrime, ma mai una volta si sono riuniti in una fila compatta come il terrorismo li ha portati a fare a Parigi giorni fa.

“Io non sono Charlie”, ma sono contro il terrorismo dovunque esso esista. Sono un siriano che ha cambiato la sua immagine del profilo su Facebook con una foto di Charlie. E dopo pochi giorni l’ho sostituita con una foto di Raef Badawi, l’attivista saudita condannato a mille frustate e a dieci anni di carcere con l’accusa di aver “insultato l’Islam”. Prima di allora, l’avevo sostituita con una foto di un Babbo Natale arrestato ad Amman perché “faceva proselitismo”. Così come l’ho rimpiazzata con foto di attivisti iraniani condannati a morte in modo arbitrario, poi con una foto del poeta qatariano Muhammad bin al Dhib al Ajami. E non dimentico la foto delle vittime dell’attacco alla scuola di Peshawar in Pakistan.

Sì, sono un siriano che trova sempre il tempo per seguire le notizie di violenza e di violazione dei diritti umani nel mondo. Mentre tanti non trovano il tempo di essere solidali con la mia causa. Ogni mattina un nuovo Paese mi inserisce nella lista degli “indesiderati”. Ogni mattina trovo chi mi caccia via dal mio lavoro, dalla mia casa o dalla mia tenda. E ogni mattina perdo un pezzo della mia anima. Eppure sono ancora in grado di essere solidale con gli altri, perché sono dalla parte della libertà dovunque le persone ne abbiano bisogno e dovunque venga violato il loro diritto a esprimersi e a vivere con dignità.

“Io non sono Charlie” perché rifiuto ogni “ma”. Non dico: “Sono contro l’uccisione di civili, ma…”, oppure: “Sono contro i tiranni, ma sostengo la loro laicità”. Non dico: “Sono a favore della causa di liberazione dei popoli in Afghanistan, Bahrain, Arabia Saudita e Palestina, ma non in Siria”. E non dico di essere contro l’ingerenza straniera, a eccezione dell’ingerenza di iraniani, russi o americani. Trovo peraltro arduo condannare chi fa appello all’intervento americano contro un regime criminale e invece poi accogliere altri appelli volti all’intervento delle “forze della coalizione” contro lo Stato islamico.

Come potrei essere Charlie quando i leader del mondo che manifestavano dicevano di essere Charlie? Come potrei essere loro? Torno a interrogarmi sulla struttura psicologica dell’opinione pubblica mondiale. La lama dello Stato islamico è sicuramente terroristica, e l’attacco armato, l’aggressione e l’uccisione a sangue freddo di dodici giornalisti e vignettisti è terrorismo che va oltre il terrorismo. Ma – e qui il “ma” è sacro – cos’è che esonera il regime siriano dalla qualifica di terrorismo? Cos’è che rende l’uccisione di dodici persone più grave dell’uccisione e dell’esecuzione di oltre 200 mila siriani in poco meno di quattro anni?

Qual è stato l’effetto delle 50 mila foto, trapelate al canale americano della CNN e al quotidiano britannico The Guardian, dei corpi senza vita dei torturati all’interno delle carceri del regime siriano? Questo tipo di tortura non rientra nella categoria del terrorismo? O è l’identità dei torturati che definisce se si tratta di terrorismo o solo di una violazione dei principi dei diritti umani che solleva una certa preoccupazione? Se il regime siriano avesse praticato una minima parte di questo tipo di torture su giornalisti stranieri, l’Occidente avrebbe avuto la stessa reazione?

Io sarò Charlie solo quando mi permetterete di esserlo davvero. Quando ammetterete che io sono Charlie, vittima di un regime terrorista che mi bombarda, distrugge le mie case, mi tortura e fa a pezzi il mio corpo come fossi un pezzo di stoffa con sopra stampata la cartina della Siria che il regime vuole.

Sarei Charlie se mi deste il diritto di vivere con dignità e il diritto di esprimermi liberamente, senza che sia esposto alle mitragliatrici di terroristi o che un aereo mi bombardi o la fame mi uccida. Senza che il mio cadavere si smarrisca e la mia famiglia non trovi una tomba che contenga il mio corpo, dove i miei cari possano rifugiarsi quando la vita dovesse farsi più amara per loro. E quant’è amara…

January 27, 2015

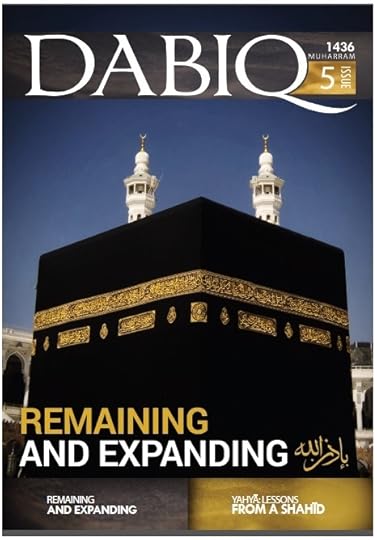

Dabiq, il mensile dello Stato islamico

(di Alessandra Fabbretti). I vertici dell’Is sanno che per rafforzare il neo-califfato le armi non bastano. È indispensabile un’efficiente strategia di comunicazione, di cui Dabiq, la rivista ufficiale del gruppo, è parte integrante.

(di Alessandra Fabbretti). I vertici dell’Is sanno che per rafforzare il neo-califfato le armi non bastano. È indispensabile un’efficiente strategia di comunicazione, di cui Dabiq, la rivista ufficiale del gruppo, è parte integrante.

Giunta alla sua sesta pubblicazione, svolge in primo luogo la funzione di definire con precisione l’identità del movimento e ritagliargli così un posto nel variegato universo dei movimenti islamisti. In secondo luogo, serve a incoraggiare i musulmani di tutto il mondo ad aderire al jihad del califfo al Baghdadi per ingrossare le fila dei combattenti, e per popolarne i confini.

Viene quindi diffusa gratuitamente online e in diverse lingue (oltre all’inglese, le principali traduzioni sono in arabo, francese, tedesco e russo) e, inserendo il titolo come chiave di ricerca su Google, è possibile scaricarla da vari siti web.

Dovendo rivolgersi ai musulmani convertiti o residenti in Occidente, ha una linea editoriale prossima a quella dei principali magazine di questi Paesi. L’impaginazione e la grafica sono di qualità elevata, mentre gli articoli sono ricchi di foto ben fatte, mai sfocate, e che ricordano le scene dei film d’azione di Hollywood, o i più diffusi videogames di guerra: esplosioni spettacolari, uomini che imbracciano fucili d’assalto sprezzanti del pericolo, prigionieri inginocchiati che attendono la morte.

La propaganda islamista passa anche attraverso la scelta del nome: Dabiq è una piccola cittadina nel nord della Siria, che un celebre hadith indica come il luogo in cui le armate di Allah incontreranno nel giorno del giudizio i Romani (definiti in seguito anche “Crociati”, ossia i cristiani e gli occidentali in senso lato), e li sconfiggeranno, sancendo il trionfo definititvo dell’Islam sul mondo. Nella realtà, questa profezia si è in parte realizzata nel 1516, quando Dabiq è stata teatro della battaglia finale tra l’esercito Ottomano e i Mamelucchi. Questi ultimi uscirono sconfitti, e ne seguì l’affermazione dell’Impero Ottomano, l’ultimo califfato ad essere stato riconosciuto. È facile quindi capire quanto potente sia la valenza simbolica di un simile luogo nell’immaginario dei popoli arabo-islamici, soprattutto in chiave anti-occidentale.

E per dimostrare che la profezia di quello hadith potrà ripetersi una seconda volta, i portavoce dell’Is citano spesso questo luogo nei loro video ufficiali. Dall’analisi di queste dichiarazioni è emersa la chiara volontà di spostare in quella cittadina di tre mila anime lo scontro con la coalizione occidentale capeggiata da Washington. All’indomani dell’assassinio dell’attivista americano Abdul-Rahman Kassig, ad esempio, il jihadista incappucciato diceva alla telecamera: “Eccoci, stiamo seppellendo il primo crociato americano di Dabiq, e attendiamo con impazienza l’arrivo del resto del vostro esercito”. Sullo sfondo, il panorama della città siriana, mentre la testa del prigioniero giaceva a terra.

I contenuti della rivista consistono anche in questo: immagini cruente e stralci di discorsi tratti dai video delle esecuzioni e dei proclami, aggiornamenti sulle battaglie (vincenti) e le conquiste, o scene della vita quotidiana dei jihadisti. Vengono riportate anche interviste ai combattenti, o approfondimenti di tipo politico e religioso con i quali, citando versetti del Corano, hadith e frasi di autorevoli dotti dell’Islam, si vuole giustificare l’esistenza del califfato, e del progetto di estendersi al resto del mondo. Tutto questo è utile a rafforzare, da un lato, l’aura di “pericolosità” e invincibilità, ma anche a dotare il neocaliffato di una certa reputazione: vuole imporsi come la voce più autorevole rispetto a tutte le altre, che si tratti di eminenti università islamiche come l’egiziana al Azhar, fino alle formazioni “concorrenti” come al Qaida e al Nusra.

Accanto a questi articoli di analisi, lunghi anche più di cinque o sei pagine, si affiancano reportage “leggeri”, composti da foto a tutta pagina con brevi didascalie esplicative.

Molto importanti sono le voci di dissidenti occidentali che appoggiano l’Is e spiegano le ragioni che li hanno spinti a lasciare i propri Paesi, oppure quelle dei combattenti, che testimoniano il loro impegno e i motivi che li hanno portati a rischiare la vita per la causa. Le analisi di politica estera, in cui si illustrano tutti gli attori, statali e non, con cui l’Is deve o vuole confrontarsi, e i rispettivi interessi, sono puntuali e testimoniano un buon livello di conoscenza della materia da parte degli autori, le cui firme però non sono mai riportate.

Il mensile si preoccupa infine di fornire informazioni sulle attività svolte sul territorio: l’obiettivo è quello di dimostrare che, una volta conquistati, i territori caduti sotto il vessillo nero ritrovano pace e prosperità. I mercati pullulano di gente e prodotti, gli ospedali assistono i pazienti a pieno ritmo, le strade sono sicure perché protette dalla Polizia islamica, e un clima di fratellanza e armonia regna tra gli abitanti.

Un’ultima osservazione: al termine del quinto numero compare la foto di un gruppetto di bambini tra gli 8 e 12 anni in tuta mimetica. La notizia che i jihadisti arruolino ragazzi al di sotto dei 13 anni è stata resa nota già da un rapporto Onu di agosto, che non fornisce tuttavia una stima precisa del fenomeno. Le donne, invece, non compaiono mai. Di loro non c’è assolutamente traccia, né che si tratti di musulmane, né di infedeli e, se sono comprese in una foto, il loro volto è oscurato.

Del dolore del ritorno. Damasco, due odori

(Di Najwa al Ameri*).

Una città

due odori diversi,

due vite

Tra loro cammino

Una parte sembra avere un po’ di pietà

È falsa… strana.

Umiliante.

Non capisco

È una cosa più grande di me

Ho bisogno del mio lenzuolo che mi copre.

Per appallottolarmi.

Damasco è lì…

Tra me e il mio lenzuolo.

Un cortometraggio di Azza Hamwi presentato da Bidayyat.

—

* Pseudonimo.

La rivoluzione nella Repubblica Canina

(di Andrea Marchesi, per SiriaLibano). C’era una volta la Repubblica Canina, uno stato in mano ad uno sparuto gruppo di cani. Ce n’erano delle razze più varie, ma appunto, pur sempre di cani si trattava. La famiglia del Presidente dei cani godeva di ampia stima tra i cani persiani ed europei. Questi ultimi lo avevano persino insignito del titolo di Cane Devotissimo – un titolo davvero singolare per un levriero arabo! In pochi lo sapevano, ma la Repubblica Canina era uno dei pochissimi stati rimasti a dare rifugio alle terribili iene del Terzo Regno. Non a caso il Presidente dei cani rispolverava accuse ormai superate, anche in presenza dell’autorità più importante di tutti gli animali: il Santissimo Panda Bianco.

(di Andrea Marchesi, per SiriaLibano). C’era una volta la Repubblica Canina, uno stato in mano ad uno sparuto gruppo di cani. Ce n’erano delle razze più varie, ma appunto, pur sempre di cani si trattava. La famiglia del Presidente dei cani godeva di ampia stima tra i cani persiani ed europei. Questi ultimi lo avevano persino insignito del titolo di Cane Devotissimo – un titolo davvero singolare per un levriero arabo! In pochi lo sapevano, ma la Repubblica Canina era uno dei pochissimi stati rimasti a dare rifugio alle terribili iene del Terzo Regno. Non a caso il Presidente dei cani rispolverava accuse ormai superate, anche in presenza dell’autorità più importante di tutti gli animali: il Santissimo Panda Bianco.

I cani dominavano su un’immensa massa di gatti soriani e di linci soriane; va detto che il padre del Presidente dei cani ne aveva soppressi a migliaia, eppure il figlio continuava imperterrito a sedere al suo trono, convinto anzi della sua indispensabilità: «Solo io posso garantire che la Repubblica Canina resti libera, sicura e plurale» – così amava ripetersi, il Presidente dei cani. Le linci non riuscivano proprio a sentirlo; non potevano credere che un paese colmo di gatti e di linci potesse essere retto da una cricca di cani. Anche i gatti mal sopportavano la cosa, soprattutto i giovani e i più poveri. Gatti e linci solidarizzavano, se non altro perché accomunati dal disprezzo verso il regime dei cani. Sia i gatti che le linci adoravano infatti il Cammello Verde, un animale malvisto dalla famiglia del Presidente dei cani.

Ma i gatti sapevano che la Repubblica non sarebbe dovuta finire in mano alle linci: queste infatti fraintendevano le parole del Cammello, e credendo di rispettarle potevano divenire capaci di tutto, anche di immanità gravi quanto quelle perpetrate dalla famiglia dei cani. Ciò impauriva i gatti, che s’immaginavano tutt’altro futuro per la loro terra: se mai fosse stato concesso loro di parlare, avrebbero di certo irrorato le loro proposte con le parole del Cammello, ma senza usurparle o strumentalizzarle. I gatti sognavano solo una Repubblica che rappresentasse più di un’esigua minoranza di canidi; è ovvio: un mosaico in cui solo uno possa dire di essere in un mosaico non è un mosaico. Era innanzitutto un bel sogno quello dei gatti; un sogno bello e difficile.

Ma bisognava tentare: la Repubblica Canina doveva quantomeno permettere a chi non fosse un cane di poter esprimere una propria rappresentanza. In teoria era un diritto di tutti gli animali. La mattina era piuttosto assolata, e i gatti decisero di indire grandi manifestazioni contro il Presidente dei cani. Naturalmente parteciparono anche le linci, che da parte loro vi vedevano l’occasione propizia per imporsi. Il Presidente dei cani le represse duramente, catturando ed uccidendo centinaia di partecipanti. «Bestie» li chiamava – l’accusa più infamante per un animale. Era la guerra senza ritorno.

Gatti e linci si organizzavano in brigate, e la popolazione iniziava a dividersi tra cinofili e non. Il Presidente dei cani dispiegò tutta la sua potenza, ed una pleiade di levrieri persiani e siberiani gli fornì ogni tipo di supporto. La strategia controvata dal Presidente dei cani si palesò sin da subito: la questione non doveva restare zoologica, ma doveva essere percepita anche come religiosa. Iniziarono feroci campagne contro i seguaci del Cammello Verde ed i suoi presunti affiliati. La retorica era pervicace come solo quella di un cane può essere: nessun regime; nessuna manifestazione; nessuna distinzione tra gatti e linci; si trattava solo di un complotto contro la Repubblica Canina del giustissimo Presidente dei cani. Poi la sua mossa più cinica: s’ingraziò i fedeli del Santissimo Panda, gli stessi che sino a pochi anni prima aveva contribuito a violentare. Era chiaro: il Presidente dei cani voleva mettere tutti contro tutti. Se mai sarebbe stato, la Repubblica sarebbe dovuta morire con lui. Milizie di cagnacci randagi si univano all’esercito regolare, e per le strade ed i palazzi del potere si levava un abbaio apocalittico: «O cani o morte!».

D’altra parte i gatti erano sempre più deboli e isolati, e si trovarono a dipendere in misura sempre maggiore dalle linci. Il conflitto continuava a espandersi: la questione aveva definitivamente valicato i confini della Repubblica Canina; tutti le linci del mondo si convinsero che il Presidente dei cani avesse mosso guerra non tanto a loro, ma al Cammello Verde stesso! Si realizzava così uno scenario peggiore di quello temuto dai gatti: non solo le linci assassinavano e razziavano in nome del Cammello Verde, sfogando così i loro asti di sempre, ma dopo qualche anno sorse un vero e proprio esercito di ratti neri. Questi non si limitavano a lottare contro il Presidente dei cani, ma dichiaravano guerra a tutti gli animali della terra che non si fossero piegati al loro volere. I seguaci del Santissimo Panda furono tra le loro prime vittime, proprio perché in buona parte sotto l’usbergo del Presidente dei cani. Ma ratti e linci presero presto ad attaccare i gatti stessi, ora accusati esplicitamente di non ascoltare il Cammello Verde. Il Presidente dei cani lasciava fare naturalmente, e continuava a guerreggiare con i gatti; tutto tornava a suo vantaggio. Il piano aveva funzionato alla perfezione.

L’entusiasmo delle manifestazioni indette dai gatti apparteneva ormai al passato. La Repubblica si smembrava ogni giorno di più: alcuni territori rimanevano in mano ai cani, pochi altri restavano ai gatti, altri ancora venivano conquistati dalle linci e dai ratti.

Gli animali europei non capirono mai la tragedia dell’ormai ex Repubblica Canina, e arrivarono tardissimo. Anche le loro cancellerie più cavillose non riuscirono a comprendere davvero gli equilibri in gioco. È vero che il Presidente dei cani aveva ricevuto un aiuto solidissimo dai suoi alleati, e tuttavia restava il dubbio: c’era qualcuno che aveva afferrato le cause della follia animalicida dei ratti? C’era qualcuno che aveva creduto anche solo per più di un’ora nei gatti? Era molto difficile capire che questi ultimi non erano solo la soluzione più giusta idealmente, ma anche pragmaticamente? Le linci avrebbero visto in loro un argine ai cani, e quindi un male decisamente minore. Dopo tutto entrambi adoravano il Cammello Verde. Perché di Cammelli si tratta, in questa storiaccia.

A Greta, Vanessa e Paolo

January 21, 2015

Raineri, ‘Greta e Vanessa viste da vicino’

(di Daniele Raineri, il Foglio) Ma chi è la bionda e chi è la mora? La mora è Greta o è Vanessa?”. Aeroporto militare di Ciampino, sono le quattro del mattino di venerdì 16 gennaio. Atterra l’ aereo del governo che riporta Greta e Vanessa in Italia dopo cinque mesi e mezzo di sequestro, nell’ angolo riservato alla stampa c’è una barriera di schiene, di flash, di telecamere, e oltre c’ è la pista con la delegazione della Farnesina ferma davanti alla scaletta. Io so chi è la bionda e so chi è la mora, ma resto in silenzio, basta vederle scendere.

(di Daniele Raineri, il Foglio) Ma chi è la bionda e chi è la mora? La mora è Greta o è Vanessa?”. Aeroporto militare di Ciampino, sono le quattro del mattino di venerdì 16 gennaio. Atterra l’ aereo del governo che riporta Greta e Vanessa in Italia dopo cinque mesi e mezzo di sequestro, nell’ angolo riservato alla stampa c’è una barriera di schiene, di flash, di telecamere, e oltre c’ è la pista con la delegazione della Farnesina ferma davanti alla scaletta. Io so chi è la bionda e so chi è la mora, ma resto in silenzio, basta vederle scendere.

L’ uomo che ha ordinato la prigionia di Greta e Vanessa in Siria si chiama “Abdallah al Amni” ed è un comandante della Jabhat al Nusra, il fronte siriano di al Qaida. La seconda metà del suo nome di guerra, “Al Amni”, indica che ha un incarico particolare, si occupa della sicurezza interna: in pratica è come se fosse il direttore dell’ intelligence di quel gruppo armato, nell’ area della città di Aleppo.

“Secret jobs, assassinations”, è una descrizione che viene data di lui da un contatto in Siria. Questo crea ancora più ostacoli se si ha bisogno di approcciarlo. La Jabhat è una fazione che ha una struttura segreta, ma Al Amni si muove a un livello ancora più profondo di segretezza e non risponde alla normale catena gerarchica cui sono sottoposti gli altri.

La gente del posto che vuole molto bene a Greta e Vanessa e vuole rivederle libere (sì, esiste) prova a passare attraverso altri comandanti dello stesso gruppo per raggiungere il capo dei sequestratori, ma i tentativi vanno a vuoto perché è un “Amni”.

Un giorno si riesce a ottenere l’ aiuto di un altro leader della Jabhat al Nusra, è il comandante militare nella zona di Idlib, a ovest di Aleppo. Lui si offre di provare a liberare le due italiane, anzi ostenta sicurezza, “ve le libero anche domani”, ma due giorni dopo, quando riesce ad andare ad Aleppo e si trova faccia a faccia con il carceriere, quello non ammette nemmeno di averle, le italiane: “Noi non facciamo queste cose, non entriamo nelle case di notte come volpi a rapire donne”. E aggiunge: “Se non trovi qualcuno disposto a giurare sul Corano che le ho davvero io, allora non venire più qui”.

Questi sono dettagli presi dalle conversazioni con alcuni contatti in Siria tra ago sto e gennaio, perché le ricerche e i tentativi non si sono mai interrotti (e sono piccoli rispetto a quelli intrapresi dalla squadra di specialisti italiani, che sono arrivati alla stessa conclusione: Abdallah al Amni). Sono frammenti di informazioni che arrivano e vanno messi assieme giorno per giorno, e poi verificati, e confrontati valutando fonti diverse. A un certo punto, poche settimane dopo il rapimento, circola la notizia che un siriano che vive in Turchia appena oltre il confine sta provando a vendere un video delle due rapite. Si capisce che non fa parte del gruppo di sequestra tori, si tratta piuttosto di una sua iniziativa personale per lucrare qualcosa nel sottobosco di intermediari, contrabbandieri, guerriglieri e profughi che vive a ridosso della Siria. Base d’ asta per il video quattromila euro (se davvero ne aveva uno), l’ offerta però attira troppa attenzione su di lui e la lascia cadere.

Poco oltre la metà di ottobre i contatti entrano in fibrillazione. “Libere domani”, dicono. “Libere entro tre giorni”. “Libere, al massimo entro una settimana”. Queste notizie certissime e che poi invece sfioriscono nel giro di ventiquattr’ ore sono una prova di pazienza per chi sta in Italia, figurarsi per chi è prigioniero in Siria. Raccontano che Greta e Vanessa sono riuscite a scappare dal loro carcere, che hanno chiesto aiuto ai siriani che hanno incontrato all’ esterno, che sul posto sono arrivati almeno due gruppi ribelli. Però poi è arrivata anche la Jabhat al Nusra. Ha chiesto le due rapite indietro e le ha riavute. Tutte le voci sulla liberazione imminente erano dovute alla convinzione che i due gruppi avrebbero infine imposto al Fronte siriano di al Qaida di lasciarle libere. Non succede. Arrivano anzi due versioni: una è che i gruppi non vogliono sfidare apertamente il Fronte, l’ altra è che i gruppi hanno trovato un accordo su una richiesta di denaro. Si cerca una conferma a queste versioni, non c’ è.

A volte i contatti cominciano a dire cose come: così non si ottiene nulla, ora organizziamo una grande manifestazione pubblica nella zona di Aleppo, con i cartelli e la gente. Risposta: portate pazienza, gli italiani ci stanno lavorando, è una squadra che ha già ottenuto risultati, non fate mosse avventate, se fate così poi quelli magari si spaventano e fanno sparire le due rapite, oppure vedono che c’ è attenzione e ne approfittano, chiedono cifre impossibili.

Altre volte va pure peggio e dicono cose come: se non succede nulla entro una settimana, allora tocca passare all’ azione militare, attacchiamo il posto dove le tengono e le liberiamo. Cominciano discussioni, che durano fino a quando non arriva il frammento di informazione successivo.

Di cosa parlano Greta e Vanessa? Sui giornali sono rimaste immortalate in quella foto della manifestazione a favore della rivoluzione siriana con le guance impiastricciate di colori, oppure in quella in cui s’ abbracciano sorridendo. Non puoi controllare le immagini di te su internet nel momento in cui ti rapiscono, resti in quella posa, anche se non è fedele al vero. Chiunque abbia ascoltato una loro conversazione può confermare questo: parlano di logistica e di soldi, di soldi e logistica, tra loro oppure con altri, al telefonino, su Viber, WhatsApp, Messenger e altri mezzi di comunicazione. Perché il denaro è al centro di ogni possibile iniziativa di assistenza, è quello che fa funzionare gli aiuti in un paese straniero, anche con microdonazioni da dieci euro.

“Quanto costa far passare il latte in polvere dalla Turchia?

Quanto possiamo fare con una cena di autofinanziamento lì vicino a Milano?

A quanto vendere queste foto che ci hanno spedito dalla Siria?

Quanto ricaviamo?

Quanto ci vuole per aggiustare un pozzo di acqua potabile?

C’ è il siriano Tizio, in stazione centrale, che aspetta aiuto.

Quanto medicinale X possiamo portare?

C’ è il siriano Caio, che vorrebbe andare in Svezia come rifugiato politico e non sa come fare.

Conviene comprare il medicinale X in Turchia?

Chi ha una lista dei medicinali che servono di più in quella zona?

E invece in quell’ altra?”.

Una volta ho sentito Vanessa dire: “Io non so di cosa parlare con molti ragazzi della mia età. Uno mi ha chiesto: – Ti posso invitare a cena?

– Perché?

– Be’, magari così possiamo parlare.

– Ma parlare di cosa?

Io con quello non avrei saputo di cosa parlare”.

A volte c’ era anche una punta di bruschezza, se qualcuno coinvolto nell’ assistenza mancava di praticità e prendeva tempo inutilmente. “Noi stiamo offrendo aiuto, se non vuoi non perdiamo tempo”.

Greta e Vanessa parlano anche di persone in Siria, perché fare volontariato è una questione complicata, hai bisogno di raggiungere una moltitudine di contatti, e loro ne hanno decine in tante province del paese, da Aleppo a Damasco. Ci sono persone che, chiamate da loro in Italia, sono state disponibili a spostare medicinali e a visitare cliniche. Dopo il sequestro, sono arrivate offerte di aiuto da persone sparse in un’ area vasta centinaia di chilometri.

La notte in cui Greta e Vanessa sono state rapite ero a circa venticinque chilometri dalla casa dov’ erano loro. In giro è circolata la notizia di una fuga rocambolesca, ma semplicemente non ero lì, ero in una base di ribelli a sud di Aleppo, il fronte assadista era a circa cinque chilometri a est.

Ho scritto “base”, ma era una casa di campagna abbandonata e usata dai ribelli.

Niente elettricità, niente telefono né inter net. Il capo della casa era un ex soldato delle forze speciali di Assad, assai ricercato per la sua abilità nell’ insegnare l’ uso delle armi leggere. Fuggito due anni fa da una base dell’ esercito siriano, colpito finora cinque volte da proiettili in combattimento, se l’ è sempre cavata.

Quella notte si stava seduti su materassi di gommapiuma fuori dalla casa, al buio.

C’ è sempre una lieve pausa, un momento di imbarazzo collettivo prima di cominciare a parlare, poi quando si inizia non si smette più. Dopo la mezzanotte è passato a trovarci un muhajir, un combattente straniero, in quel caso uno yemenita che diceva di essere cugino di Anwar al Awlaki. Awlaki è un predicatore americano ucciso dai droni nel 2011 ed è considerato l’ ispiratore del massacro nella redazione parigina del giornale di Charlie Hebdo della settimana scorsa (nota bene: le guerre arabe sono un club senza selezione all’ ingresso). Il cugino si è lanciato in un discorso poetico sul firmamento che si vedeva nitidissimo causa l’ assenza di luci, poi in un discorso assai meno poetico su Israele.

Alle cinque del mattino ci sono stati colpi alla porta. Sono entrati due siriani, hanno detto: “Hanno sequestrato le due italiane. Stanno cercando anche te”. Come fate a sapere che stanno cercando anche me? “Ci hanno chiesto se sapevamo dov’ eri”. Sono uomini appartenenti a qualche grande gruppo della guerriglia, avevano qualche tipo di stemma, oppure erano una banda di armati qualsiasi? “Non lo sappiamo. Avevano i passamontagna, quasi tutti. Ci hanno puntato le armi in faccia”. A quel punto l’ unica cosa rimasta da fare era andare verso il confine con la Turchia, dove il telefonino non è più inutile e può prendere di nuovo campo. I ribelli hanno prestato una macchina e una scorta di uomini armati, in modo da essere un bersaglio meno appetitoso per eventuali sequestratori. Un’ ora dopo ho chiamato l’ unità di crisi del ministero degli Esteri.

Quel giorno ho incontrato la squadra mandata dalla Farnesina per occuparsi del caso, perché qualsiasi informazione poteva essere utile. Eravamo ad Antakya, che è una città turca a una quarantina di chilometri dal confine siriano che fa da centrale più o meno clandestina per tutti i traffici che contano nella guerra che si combatte dall’ altra parte. Ricordo che uno di loro masticava una pipa e raccomandava: “Ora è importante il silenzio più assoluto, nessuna notizia in giro, sul giornale, o chessò, sul blog – gesto con la mano a indicare quelle cose là su internet – per facilitare il rilascio delle ragazze. Massimo, assoluto riserbo”.

Si tratta di una procedura standard in caso di sequestri, e non c’ era necessità di aggiungere altro. A volte tacere aiuta a risolvere la situazione subito, prima che s’ irrigidisca, quasi come se fosse stato un malinteso. In generale, aiuta chi deve negoziare. Ma la squadra aggiunse un incentivo al silenzio che mi fece capire quanto è caduta in basso la considerazione per il mestiere di giornalista: “Se ci aiuti a tenere la notizia segreta, ti terremo informato su cosa succede, per il tuo lavoro”. Pensai: qui credono che io voglia scrivere un articolone su questo doppio sequestro in Siria. Come se la situazione non fosse già complicata.

Giovedì è arrivata da due fonti diverse la notizia della liberazione. Il tempo di fare qualche verifica, e nel primo pomeriggio c’ è stata anche la certezza. (Il Foglio, 17 gennaio 2015).

January 13, 2015

Ali Ferzat sull’attacco a Charlie Hebdo

Ali Ferzat, il celebre caricaturista siriano, nell’agosto del 2011 è stato brutalmente pestato a Damasco a causa delle sue vignette critiche del presidente Bashar al Asad. Ad altri fumettisti è andata forse peggio: uccisi, costretti all’esilio, finiti in prigione e i più sfortunati – Akram Raslan, ne è un esempio – mai più ritornati.

Ali Ferzat, il celebre caricaturista siriano, nell’agosto del 2011 è stato brutalmente pestato a Damasco a causa delle sue vignette critiche del presidente Bashar al Asad. Ad altri fumettisti è andata forse peggio: uccisi, costretti all’esilio, finiti in prigione e i più sfortunati – Akram Raslan, ne è un esempio – mai più ritornati.

Ferzat ha pubblicato oggi un suo commento sull’attacco terroristico del 7 gennaio al settimanale francese Charlie Hebdo che vi proponiamo di seguito nella nostra traduzione.

(Ali Ferzat, per al-Arab). L’attacco criminale alla rivista satirica francese Charlie Hebdo ha unito il mondo che si è risvegliato dal suo torpore, dopo aver lasciato che focolai del terrorismo si diffondessero e propagassero, in virtù del silenzio di fronte alla tirannia in Medio Oriente.

Se il mondo fosse intervenuto a fermare il regime dittatoriale di Asad, organizzazioni estremiste che fanno appello all’Islam, non sarebbero comparse. L’Islam e i musulmani non hanno colpa di tutto quest’orrore, di questa brutalità e ignoranza, il loro è un messaggio di luce e di amore, non un messaggio di morte.

L’assassino è uno solo: chi ha attaccato i vignettisti di Charlie Hebdo è lo stesso che non smette di uccidere esseri umani, distruggere il Paese e dare fuoco alla cultura e alle idee sul suolo siriano e nel cielo della Siria, da cui piovono missili, barili esplosivi, gas tossici e sostanze chimiche sugli innocenti.

L’assassino dei vignettisti di Charlie Hebdo è lo stesso che mi ha rotto le dita, le braccia e le costole e che ha provato a uccidermi nel centro di Damasco perché io l’ho sfidato con una matita in nome della libertà del mio popolo.

Mi unisco agli uomini liberi del mondo che hanno rispetto dei valori della civiltà e dell’umanità e dei grandi traguardi raggiunti nel corso della storia. Il loro dolore è per tutte le persone che sono morte a Parigi nella sede di Charlie Hebdo, e a Damasco, a Homs, a Dayr al Zor, ad Aleppo, a Daraa e a Hama. Mi unisco a loro nell’insistere sulla libertà e nel lottare e fare sacrifici per essa, perché non c’è niente di più grande della libertà degli esseri umani, delle idee e delle nazioni. (al-Arab, 13 gennaio 2015).

January 9, 2015

Del dolore del ritorno. Il labirinto di Damasco

(di Najwa al Ameri* per SiriaLibano). Dal finestrino del pullman che deve portarmi da Ammuriya a Damasco, guardo fuori e penso.

Damasco. L’obiettivo, lo scopo, l’altezza. Damasco è la libertà.

Così l’ho sempre considerata e per questo l’avevo scelta come città dove studiare, mentre scrivevo le mie preferenze tra le facoltà dove andare dopo la maturità. In Siria la scelta dell’università è legata ai voti dell’esame di maturità. Per esempio, l’accesso a medicina richiede un voto più alto rispetto ad architettura, e architettura richiede un voto più alto di altre facoltà. E anche per andare studiare a Damasco bisogna avere una votazione più alta rispetto ad Aleppo e per Aleppo più alta che per Hama.

A me non importava nulla della materia da studiare. Io volevo andare a Damasco.

L’autista fa il preciso per la prima volta: vuole la carta d’identità. Ed è fermo e deciso a non farci usare il cellulare quando passiamo ai posti di blocco.

La strada assomiglia a quella che da Beirut va ad Ammuriya. Finché non arriviamo all’ingresso di Damasco.

Il cielo è diviso in due. A destra è azzurro e c’è il sole. A sinistra, dove un tempo c’era il quartiere di Harasta, il cielo è grigio. Il fumo dei mortai caduti sembra rimasto fermo nell’aria. Non va via.

Le case di Harasta che si vedono dal finestrino del pullman sono tutte bruciate. Sembrano un discorso interrotto: tra i muri distrutti si vedono mensole, alcuni vasi e vestiti ancora appesi ad asciugare.

Un tetto caduto e inclinato sull’edificio. Che fa? Lo abbraccia? Sembra un labirinto che inizia con il vaso di olive e finisce con il tetto inclinato.

Il mio obiettivo è correre verso la grande moschea degli Omayyadi. Per me ogni sasso lì è come un abbraccio.

Non riesco a concentrarmi sulle strade di Damasco. Solo poche cose noto: le foto dei morti di Hezbollah che circondano la zona del quartiere cristiano di Bab Tuma, e la città vecchia dove ci sono militari ogni 20 metri. Tanta gente, gente triste anche mentre sorride. Il rumore degli aerei militari sopra di me diventa col tempo una cosa normale. Solo quando cade una bomba dall’altra parte grigia del cielo, la gente si ferma e guarda.

Mentre cammino verso la grande moschea, sento il rumore di una bomba che cade. È un rumore fortissimo e non sono abituata. Mi fermo tremando. Un vecchietto da un negozio vicino mi guarda e mi dice: “È la terza nel giro di un’ora”.

Che strano! Solo io sembro spaventarmi al rumore dei bombardamenti. Gli altri non cambiano espressione, non interrompono le parole. In questa parte di Damasco la gente si è abituata a sentire i bombardamenti, non sono pericolosi se non cadono nella loro parte di cielo azzurro.

Arrivo alla Grande moschea degli Omayyadi. È bella come è sempre stata. Ecco io posso definire la mia patria passando attraverso questa moschea. Prendo la penna e il quaderno come facevo sempre prima della guerra: mi sedevo nel cortile della moschea a guardare i bambini che giocavano, le donne che chiacchieravano, gli uomini che camminavano.

Ma questa volta il cortile è vuoto. Ora è chiuso e recintato.

“Perché?”, ho chiesto. Mi risponde un guardiano della moschea, triste per la mia reazione: “Non si può più, se vuoi puoi entrare nella sala della preghiera”.

Entro ma non scrivo nulla sul mio quaderno. Guardo dalla finestra chiusa per metà quello che si riesce a intravedere del cortile. Chiudo gli occhi e mi ricordo di una mia amica conosciuta all’università.

Lei è damascena. Eravamo proprio qui, insieme nella grande moschea quando mi disse: “Ammuriya è famosa perché produce una buona cipolla”. “Ma che dici?”, le risposi. “È vero che abbiamo una fabbrica di cipolle, ma non è affatto vero che siamo famosi per la cipolla, ma per altre cose più belle dalla cipolla”.

“E allora vieni con me, così ti faccio sentire cosa si dice di Ammuriya”.

La seguii offesa. Mi portò al suq della verdura dove tutti i venditori vantavano in dialetto damasceno la verdura buona che avevano. Ci siamo fermate davanti a uno che cantava:

“Asabia el bubbo ya khyar!” (Come dita di bambino sono questi cetrioli).

“La tshalleho bishlah, lahalu el derraqen!” (Non sbucciarla la pesca ché si sbuccia da sola).

“Kalawi ya ful!” (Grosse come rognoni queste fave).

Poi, il venditore mi guardò negli occhi e, come se avesse ascoltato il discorso che avevo fatto con la mia amica, concluse: “Ammuriya ya basal” (Di Ammuriya è la cipolla).

Mi viene in mente questo nella grande moschea a Damasco e sorrido.

Sto scrivendo solo adesso del mio viaggio in Siria. Attorno a me circola la notizia dell’attacco estremista a Parigi. Accanto a me ci sono bambini che muoiono per il freddo .

Dovrei scrivere qualcosa per dire che sono musulmana e che condanno il gesto degli estremisti contro i disegnatori di Charlie Hebdo e che non tutti i musulmani sono uguali? Dovrei scrivere per i bambini che muoiono adesso?

No, non ho voglia di scrivere nulla.

Voglio rimanere nell’abbraccio della grande moschea, con queste poche cose belle che sono rimaste nella mia memoria. Voglio rimanere nel labirinto della mia Damasco.

Non voglio piu scrivere.

—

* Pseudonimo. Ammuriya è una città inventata da Abdel Rahman Munif e Jabra Ibrahim Jabra nel loro romanzo Un mondo senza mappe (‘Alam bala khara’it, al Mu’assasa al ‘arabiyya li l dirasat wa n nashr, Beirut, 2004).

January 3, 2015

Del dolore del ritorno. Nella piazza dell’Oronte

(Di Najwa al Ameri*, per SiriaLibano). Sono partita al mattino presto per Hama. La mia famiglia mi aveva avvisato di non ritornare tardi ad Ammuriya.

(Di Najwa al Ameri*, per SiriaLibano). Sono partita al mattino presto per Hama. La mia famiglia mi aveva avvisato di non ritornare tardi ad Ammuriya.

Ritornare col buio ha un significato diverso da prima. Ritardare adesso, in questo posto del mondo, significa tornare dopo le tre del pomeriggio, perché la gente ormai non esce più dalla sua città la sera.

Le colline che ho rivisto lungo la strada da Ammuriya a Hama sono state sconvolte da trincee e posti di blocco militari.

La cosa strana è che Ammuriya e Hama si trovano ancora sotto il controllo del regime, come la strada che le collega, eppure a un certo punto improvvisamente l’autobus cambiava strada. Lasciava la strada principale per percorrere stradine bianche e infine tornare dopo pochissimi chilometri, poco più avanti, sulla stessa strada principale.

Io, nonostante la paura che mi aveva accompagnato per tutto il tempo, soprattutto al momento di mostrare la carta di identità ai posti di blocco, ero molto entusiasta e contenta. Stavo andando a incontrare un’amica carissima.

Non conoscevo Sara di persona. L’ho conosciuta solo virtualmente nel 2011 allo scoppio della rivoluzione. Avevo parlato con lei della passata storia di Hama, una storia che conoscevo poco. Per noi Hama era solo la città delle norie, non ci è mai stato permesso di sapere cosa accadde in questa terra nel 1982.

Sara mi aveva raccontato dei massacri del 1982. Di come tutti gli uomini della sua famiglia furono uccisi davanti gli occhi di sua zia.

Mi aveva descritto la casa, gli zii, i vicini e le altre famiglie. E io dalla mia scrivania immaginavo tutto quello che diceva. Lo disegnavo nella mia mente in tutti i dettagli.

Per questo ero fiera perché finalmente l’avrei vista di persona. Una persona che stimo e che ho conosciuto seguendo la manifestazione più bella che c’è stata a Hama nel 2011. Allora c’era un’unica bandiera. Allora la gente gridava: “Ma quanto è bella la libertà!”. E allora non c’era l’Isis.

Mi stava aspettando davanti all’orologio della piazza dell’Oronte. Ci siamo salutate come se ci conoscessimo da anni.

Se qualcuno viene ora a Hama senza sapere che qui c’è stata la piu grande manifestazione pacifica, non sarebbe in grado di dirlo. Perché non si vede nulla di quello che è stato: non ci si può immaginare che qui quattro anni fa sono scese a manifestare mezzo milione di persone.

Ora c’è tanta gente, gente che lavora, gente che vende, gente che rinnova i documenti, studenti, donne, macchine, traffico e sfollati. Silenzio nella confusione.

Sara mi dice: “Guarda cosa c’è scritto sullo striscione appeso vicino all’orologio”.

La piazza dell’Oronte si scusa e vota il Presidente.

“La piazza, hanno scritto, non la gente. È la piazza che si scusa” – dice Sara.

In macchina abbiamo girato attraverso Hama, Hama che ora conosco. Abbiamo visto quello che è rimasto delle vecchie case distrutte nel 1982. Siamo andate sulla collina dove ora c’è un’area giochi per bambini, ma sotto ci sono i corpi delle persone uccise allora senza un vero certificato di morte.

Nella nostra strada abbiamo parlato della situazione attuale della Siria. Delle manifestazioni a cui Sara ha partecipato.

Sara difendeva l’idea che ci si può ribellare anche attraverso una pacifica resistenza quotidiana, dando un sorriso a una persona triste, fare un passo avanti anche negli spazi stretti, credendo che il tuo Paese è la Siria e che non ce n’è un altro.

“Mi sorprende il modo in cui analizzi la situazione”, le ho detto. “Quando ribadisci l’importanza della resistenza pacifica, quando parli di conservare la struttura dello Stato. Sei contro il regime ma non contro lo Stato. E non manifesti odio verso questo regime dopo tutto quello che avete subito qui a Hama”.

“Odio? Non si tratta di odio, Najwa. Si tratta di diritti e giustizia”.

Silenzio.

Poi Sara mi dice con occhi più luminosi: “Dai, ti faccio ridere ora”.

All’inizio della rivoluzione gli attivisti di Hama e di altre zone della Siria uscivano di notte per scrivere sui muri con le bombolette: “Il regime deve cadere”, “I servizi di sicurezza devono cadere”, ecc.

L’indomani i servizi di sicurezza correvano a cambiare le frasi aggiungendo un “NON”. E la frase diventava: “Il regime non deve cadere”.

Ci siamo fermate davanti a un muro dove era scritto: “Chi ha venduto il Golan deve cadere”.

Successivamente era stata aggiunta la negazione NON.

Ho sorriso, avevano ammesso di aver venduto il Golan…

Abbiamo sorriso come due bambine.

Ho chiesto: “Ma come potete ora continuare la lotta?”.

Sara mi ha detto: “Dobbiamo continuare all’interno del piccolo spazio che abbiamo. Non voglio vivere all’estero. Se non sei vicina non puoi cambiare. E il cambiamento non fa sempre rumore”.

Alle tre mi ha messo davanti all’ultimo autobus che porta ad Ammuriya.

La parola “rumore” è rimasta nella mia mente per tutto il viaggio, accompagnata dalle immagini della Siria degli ultimi quattro anni che ho rivisto mentre percorrevo le strade in quei giorni.

Ho avuto pensieri “rivoluzionari”. Le rivoluzioni, gli eroi e le storie scritte non si sa da chi, sono vere? Sono rumore? Forse le cose sono più complicate per essere giudicate in modo assoluto? Forse le cose sono certe solo quando le tocchi, le respiri, le paghi con la tua pelle. Solo allora le puoi definire.

Il giorno successivo, mentre stavo andando verso Damasco, la capitale della mia patria, ripensavo a Sara e al mio viaggio. Stavo ascoltando una canzone consigliatami da un caro amico che mi ha fatto vedere la parte nascosta dell’iceberg: “The Revolution Will Not Be Televised” di Gil Scott-Heron.

“Non potrai startene a casa, fratello

Non potrai né collegarti, eccitarti o squagliartela

Non potrai perder tempo a farti pere o fare un salto

A farti una birretta quando arriva la pubblicità

Perché la rivoluzione non la faranno vedere alla televisione”.

—

* Pseudonimo. Ammuriya è una città inventata da Abdel Rahman Munif e Jabra Ibrahim Jabra nel loro romanzo Un mondo senza mappe (‘Alam bala khara’it, al Mu’assasa al ‘arabiyya li l dirasat wa n nashr, Beirut, 2004).

Lorenzo Trombetta's Blog