Lorenzo Trombetta's Blog, page 12

April 18, 2015

Farla finita con il terrorismo. Per davvero

Gli attentanti di Tunisi e Sanaa confermano che i Paesi musulmani sono i più colpiti dalle azioni dei jihadisti contro le popolazioni civili. Se da una parte la “guerra al terrorismo” è capace di mobilitare l’opinione pubblica, dall’altra contribuisce ad aggravare alcuni dei problemi politici soggiacenti, specialmente nel Vicino Oriente.

(di Alain Gresh per Le Monde diplomatique. Traduzione dal francese di Saverio Leopardi).

(di Alain Gresh per Le Monde diplomatique. Traduzione dal francese di Saverio Leopardi).

È stata una battaglia epica, coperta ora per ora dai media di tutto il mondo. L’organizzazione dello Stato islamico (Is), che aveva già conquistato Mosul nel giugno del 2014, proseguiva la sua avanzata folgorante contemporaneamente verso Baghdad e verso la frontiera turca.

I combattimenti sono infuriati per diversi mesi. I miliziani Curdi locali, appoggiati dall’aviazione americana, hanno ricevuto delle armi e il sostegno di circa centocinquanta soldati inviati dal Governo Regionale del Kurdistan iracheno. Seguiti con passione dalle televisioni occidentali, gli scontri sono terminati all’inizio del 2015, con la ritirata dell’Is.

Ma chi sono questi eroici resistenti che hanno tagliato una delle teste dell’Idra terrorista? Definiti in maniera generica come “Curdi”, la maggior parte di loro appartiene al Partito dell’Unione Democratica (PYD), braccio siriano del Partito dei lavoratori curdo (PKK). Il PKK tuttavia figura da più di un decennio sulla lista delle organizzazioni terroriste stilata da Stati Uniti e Unione Europea. Così, a Parigi si può essere condannati per “apologia del terrorismo” se si esprime un’opinione favorevole al PKK, ma a Kobane, i loro militanti meritano la nostra ammirazione. Chi potrebbe d’altronde stupirsi in un’epoca in cui Washington e Teheran negoziano un accordo storico sul nucleare e in cui il direttore dei Servizi Nazionali Americani comunica al Senato un rapporto in cui Iran e Hezbollah non vengono più definite come delle entità terroriste che minacciano gli interessi degli Stati Uniti?

Fu un’estate particolarmente agitata. A Haifa un uomo fece esplodere una bomba in un mercato il 6 luglio: 23 persone vennero uccise e 75 ferite, donne e bambini perlopiù. Il 15, un attentato a Gerusalemme uccise 10 persone e ne ferì 29. Dieci giorni più tardi, una bomba esplose, sempre a Haifa, causando la morte di 39 persone. Le vittime erano tutti civili e arabi. Nella Palestina del 1938 questi atti furono rivendicati dall’Irgun, braccio armato dell’ala “revisionista” del movimento sionista, che diede a Israele due primi ministri: Menachem Begin e Itzhak Shamir.

Un concetto fluido

Resistenti? Combattenti per la libertà? Delinquenti? Barbari? Sappiamo che l’etichetta di «terrorista» viene sempre applicata all’Altro, mai ai «nostri combattenti». La storia ci ha anche insegnato che i terroristi di ieri possono diventare i dirigenti di domani. Questo dovrebbe forse stupirci? Il terrorismo può essere definito – e gli esempi del PKK e dei gruppi sionisti armati illustrano le ambiguità del concetto – come una forma di azione, non come un’ideologia. Nulla collega i gruppi di estrema destra italiani degli anni 1970, le Tigri Tamil e l’Irish Republican Army (IRA), per non parlare dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e del Congresso Nazionale Africano (ANC), questi ultimi due descritti come “terroristi” da Ronald Reagan, Margaret Thatcher e, ovviamente, da Benyamin Netanyahu, il cui Paese collaborava strettamente con il Sud Africa dell’apartheid.

Nella migliore delle ipotesi, il terrorismo può essere considerato come un metodo militare. E, come si dice spesso, è l’arma dei deboli. Figura brillante della rivoluzione algerina, arrestato dall’esercito francese nel 1957, Larbi Ben Mhidi, capo della regione autonoma di Algeri, fu interrogato sul perché il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) sistemasse delle bombe in delle ceste nei caffè o in altri luoghi pubblici. «Dateci i vostri aerei e noi vi daremo le nostre ceste» ribatté ai suoi aguzzini, che lo avrebbero assassinato freddamente qualche giorno più tardi. La sproporzione di mezzi tra guerriglieri e un esercito regolare comporta una sproporzione nel numero delle vittime. Se Hamas e i suoi alleati devono essere considerati «terroristi» per aver ucciso tre civili durante la guerra di Gaza dell’estate 2014, come bisognerebbe qualificare lo Stato d’Israele, che di civili ne ha massacrati, secondo le stime più basse – quelle fornite proprio dall’esercito israeliano – tra gli ottocento e i mille, tra cui diverse centinaia di bambini?

Al di là del suo carattere fluido e indefinito, l’utilizzo del concetto di terrorismo tende a depoliticizzare le analisi e allo stesso tempo a rendere impossibile qualsiasi comprensione delle questioni sollevate. Noi lottiamo contro «l’impero del Male» affermava il presidente George W. Bush davanti al congresso americano il 24 settembre 2001, aggiungendo: «Odiano ciò che vedono in questa assemblea, un governo democraticamente eletto. I loro dirigenti si autonominano. Odiano le nostre libertà: la nostra libertà religiosa, la nostra libertà di parola, la nostra libertà di votare e riunirci, di essere in disaccordo gli uni con gli altri». Per affrontare il terrorismo, non è dunque necessario modificare le politiche americane di guerra nella regione, di mettere fine al calvario dei palestinesi; la sola soluzione è l’eliminazione fisica del «barbaro». Se i fratelli Kouachi e Amedy Coulibaly, autori degli attentati contro Charlie Hebdo e l’Hyper Cacher di Porte de Vincennes, sono mossi fondamentalmente dal loro odio verso la libertà di espressione, come hanno proclamato i principali responsabili politici francesi, è inutile interrogarsi sulle conseguenze delle politiche portate avanti in Libia, Mali e Sahel. Il giorno in cui l’Assemblea Nazionale rendeva omaggio alle vittime degli attentati di gennaio, votava contemporaneamente il rinnovo delle operazioni militari francesi in Iraq.

Non è forse il tempo di stilare il bilancio di questa «guerra contro il terrorismo» che dura sin dal 2001, e dei suoi obiettivi dichiarati? Secondo il Global Terrorism Database dell’università di Maryland, al Qaida e i suoi affiliati hanno commesso circa duecento attentati all’anno tra il 2007 e il 2010. Questo numero è aumentato del 300% nel 2013, con seicento azioni. E nessuno dubita che le cifre del 2014 batteranno tutti i record con la creazione del califfato da parte di Abu Bakr al Baghdadi. Che ne è poi del numero dei terroristi? Secondo le stime occidentali, 20.000 combattenti stranieri si sono uniti all’Is e alle organizzazioni estremiste in Iraq e Siria, tra cui 3.400 europei. «Nick Rasmussen, capo del Centro nazionale di contro-terrorismo americano, ha affermato che il flusso di combattenti stranieri che si recano in Siria ha superato di gran lunga quello di coloro che sono partiti per il jihad in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen o Somalia in qualsiasi momento nel corso degli ultimi venti anni».

Questo bilancio della «guerra al terrorismo» sarebbe solamente parziale se non tenesse in conto i disastri geopolitici e umani. Dopo il 2001, gli Stati Uniti, talvolta con l’aiuto dei proprio alleati, hanno condotto delle guerre in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in maniera indiretta in Pakistan, in Yemen e in Somalia. Bilancio: lo Stato libico è scomparso, lo Stato iracheno sprofonda nel confessionalismo e la guerra civile, il potere afghano vacilla, i talebani non sono mai stati tanto potenti in Pakistan. Condoleezza Rice, ex-segretario di Stato americano, evocava un «caos costruttivo» nel 2005 per giustificare la politica dell’amministrazione Bush nella regione, annunciando un avvenire trionfante per la democrazia. Dieci anni più tardi, il caos si è esteso a tutto quello che gli Stati Uniti chiamano il «Grande Medio Oriente» dal Pakistan al Sahel. E le popolazioni locali sono state le prime vittime di questa utopia della quale fanno fatica a comprendere l’aspetto costruttivo.

Decine di migliaia di civili sono stati vittima di «bombardamenti mirati», droni, commando speciali, arresti arbitrari, torture sotto l’egida di consiglieri della Central Intelligence Agency (CIA). Niente è stato risparmiato, né matrimoni, né cerimonie di nascita, né funerali, ridotti in cenere dai colpi americani «mirati». Il giornalista Tom Engelhardt ha registrato otto matrimoni bombardati in Afghanistan, Iraq e Yemen tra il 2001 e il 2013. Quando vengono evocate in Occidente, cosa rara, queste vittime, contrariamente a quelle fatte dal «terrorismo», non hanno mai un viso, un’identità; esse sono anonime, «collaterali». Tuttavia, ognuna ha una famiglia, dei fratelli e delle sorelle, dei genitori. Bisognerebbe stupirsi che il loro ricordo alimenti un odio crescente verso gli Stati Uniti e l’Occidente? È possibile immaginare che l’ex-presidente Bush venga portato davanti alla Corte Penale Internazionale per aver invaso e distrutto l’Iraq? Questi crimini mai perseguiti alimentano i discorsi più estremisti nella regione.

Definendo il nemico come una «minaccia esistenziale», riducendolo a un «islamo-fascismo» come ha fatto il primo ministro francese Manuel Valls, evocando una terza guerra mondiale contro un nuovo totalitarismo erede di fascismo e comunismo, l’Occidente accorda ad al Qaida e all’Is una visibilità, una notorietà, una statura comparabile a quella dell’URSS o della Germania nazista. Si accresce artificialmente il loro prestigio e l’attrazione che esercitano su coloro che desiderano resistere all’ordine imposto dagli eserciti stranieri.

Alcuni dirigenti americani hanno a volte degli sprazzi di lucidità. Nell’ottobre 2014 il segretario di stato John Kerry, durante una celebrazione per la «festa del sacrificio» con i musulmani americani, dichiarava, evocando i suoi viaggi nella regione e le sue discussioni a proposito dell’Is: «Tutti i dirigenti hanno menzionato spontaneamente la necessità di provare a giungere alla pace tra Israele e Palestinesi, poiché [l’assenza di pace] favorisce il reclutamento [dell’Is], la collera e le manifestazioni di strada alle quali questi dirigenti devono rispondere. Bisogna comprendere questa connessine con l’umiliazione e la perdita di dignità».

Ci sarebbe quindi un rapporto tra «terrorismo» e Palestina? Tra la distruzione dell’Iraq e la crescita dell’Is? Tra gli assassinii «mirati» e l’odio contro l’Occidente? Tra l’attentato del Bardo a Tunisi, lo smantellamento della Libia e la miseria delle regioni abbandonate dalla Tunisia che si spera, senza crederci troppo, possa ricevere infine un aiuto economico sostanziale che non sia condizionato alle abituali ricette del Fondo Monetario Internazionale (FMI), creatrici di ingiustizie e rivolte?

Modificare le politiche occidentali

Ex-membro della CIA, eccellente specialista dell’Islam, Graham Fuller ha appena pubblicato un libro, A World Without Islam («Un mondo senza Islam»), del quale lui stesso sintetizza la conclusione principale: «Se anche non ci fosse una religione chiamata Islam o un profeta chiamato Muhammad, lo stato delle relazioni tra l’Occidente e il Vicino-Oriente sarebbe più o meno lo stesso. Questo potrebbe sembrare contro-intuitivo, ma mette in luce un punto essenziale: esistono una decina di buone ragioni all’infuori dell’Islam e della religione per le quali le relazioni tra Occidente e Vicino-Oriente sono cattive […]: le crociate (un’avventura economica, sociale e geopolitica occidentale), l’imperialismo, il colonialismo, il controllo occidentale delle risorse energetiche del Vicino-Oriente, la creazione di dittature filo-occidentali, gli interventi politici e militari occidentali senza fine, le frontiere ridisegnate, la creazione da parte dell’Occidente dello Stato di Israele, le invasioni e le guerre americane, le politiche americane parziali e persistenti a riguardo della questione palestinese, ecc. Niente di tutto questo ha dei rapporti con l’Islam. È vero che le reazioni della regione sono formulate sempre più in termini religiosi e culturali, ovvero musulmani o islamici. Questo non deve sorprendere. In ogni grande scontro, si cerca di difendere la propria causa nei termini morali più elevati. È quello che hanno fatto sia le crociate cristiane che il comunismo con la sua “lotta per il proletariato internazionale”».

Anche se i discorsi di odio propagati da alcuni predicatori musulmani radicali sono inquietanti, la riforma dell’Islam è responsabilità dei credenti. Al contrario, cambiare le politiche occidentali che da decenni alimentano il caos e l’odio, è un compito che spetta a noi. Sarebbe il caso quindi di diffidare dei consigli di tutti quegli esperti della «guerra al terrorismo». Il più ascoltato a Washington da trent’anni a questa parte non è altri che Benyamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, il cui libro Terrorism: How the West Can Win pretende di spiegare come farla finita con il terrorismo; potrebbe servire da breviario per qualunque nuova crociata. Le sue ricette hanno alimentato lo «scontro di civiltà» e fatto sprofondare la regione in un caos dal quale sarà molto difficile uscire.

April 14, 2015

Il sorriso del poliziotto veneziano

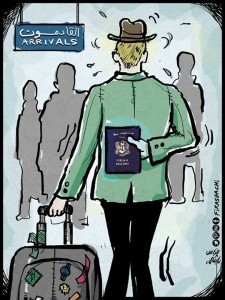

(di Zanzuna). Prima del 2011 non conoscevo l’importanza di questa carta gialla che ho nel portafogli.

(di Zanzuna). Prima del 2011 non conoscevo l’importanza di questa carta gialla che ho nel portafogli.

È il mio permesso di soggiorno italiano.

Sapevo che era la carta che mi consentiva di entrare in Europa e vivere in Italia, però non la tiravo fuori spesso e, se per caso la dimenticavo a casa, non era una tragedia.

Dopo il 2011 tutto è cambiato. Ora fuori dalla Siria io valgo quanto vale questo pezzo di carta. Il mio passaporto siriano è diventato una condanna che viene sospesa solo quando tiro fuori questa carta gialla.

Era il 2013 quando ho capito bene questa realtà. Ero all’aeroporto di Parigi, pronta per volare a Beirut. Al controllo passaporti il poliziotto mi ha chiesto il visto. Io ho pensato intendesse il visto per il Libano e ho provato a spiegare che i siriani non avevano bisogno del visto libanese. Lui invece intendeva il permesso di soggiorno italiano che mi consentiva di passare per Parigi. Io povera cittadina siriana che non parla francese non avevo capito. All’improviso mi sono trovata circondata da poliziotti, e capivo solo Syrienne… Syrienne.

Alla fine ho capito: ho tirato fuori la mia carta gialla magica e tutto si è calmato. Subito i loro occhi mi hanno accolta e mi hanno fatto passare tranquillamente.

Però io ci sono rimasta male. Una vocina dispettosa dentro di me non è voluta rimanere dentro. Quella vocina dentro di me ha deciso di prendere in giro i poliziotti non mostrando subito la carta gialla e facendo finta di non capire.

Certo, non posso farlo in Libano. Molti poliziotti in Libano non aspettano altro che trovare qualcosa che non va per mandarmi indietro subito. Quindi lì sono precisa. Invece in Germania, Francia e – per dire la verità – anche in Italia, ho tentato di fare questo scherzo. Molti fanno come avevano fatto i francesi, si chiamano tra loro per sapere come posso essere lì senza la carta gialla.

A Roma un giorno sono arrivata con un’amica che non parla italiano che voleva cambiare i soldi. Ha dato i soldi alla poliziotta in aereoporto. La poliziotta ha chiamato non so chi per dire che c’era una siriana che cambiava soldi. Osservavo la mia amica da vicino. Dopo cinque minuti sono andata anche io a cambiare soldi e le ho parlato in inglese. Lei si è agitata di più. Ora le siriane erano due. Ma, mentre la mia amica aveva il visto italiano sul passaporto, io no, io avevo la carta gialla nascosta, almeno finché non ho capito che la ragazza era veramente preoccupata.

Perché lo faccio? Rabbia nei confronti del mondo? Mancanza di speranza? Non avere nulla da perdere? Non lo so.

Qualche giorno fa sono tornata in Italia. A Venezia. Non volevo fare scherzi perché dentro di me non è rimasta nemmeno quell’ironia… tutto buio.

Il poliziotto del controllo passaporti mentre cercavo la mia carta magica mi ha chiesto:

– Lei è spagnola?

– No

– Messicana?

– No, più pericoloso.

– Iraniana?

– Ancora più pericoloso.

Allora gli ho dato il passaporto e ha visto: nazionalità siriana.

È stata la prima volta dal 2011 che non ho visto una reazione strana. Anzi, ha avuto una reazione che assomigliava a quelle pre-2011, quando la gente sentiva la parola Siria e pensava a cose belle: l’archeologia, la lingua araba, la cultura.

Il poliziotto mi ha fatto un sorriso e mi ha detto in arabo: “Ahlan wa sahlan”. Non ha fissato molto la carta gialla come fanno gli altri. Mi ha fatto sorridere il cuore. Sono passata e gli ho detto grazie. E lui mi ha risposto ancora in arabo veneziano: “Afwan”.

Sono cose piccole, ma le cose piccole sono grandi quando non c’è altro.

Tempo fa camminavo a Povoletto nella provincia di Udine e guardavo il castello di Faedis da una piccola chiesa abbandonata. Laggiù è tutto verde. Non c’è altro che il verde tra la chiesa e il castello. Allora mi era venuto in mente di scrivere un romanzo su una storia ambientata nel Medioevo. Il contesto mi aveva fatto vivere dei momenti importanti, ero tornata col tempo a essere una di quella terra e a vivere emozioni legate al luogo e all’aria friulana.

Poi dopo il 2011 le cose sono cambiate. E ho dimenticato il romanzo, la chiesa e il castello.

Il sorriso del poliziotto veneziano mi ha invitato a rivisitare nuovamente quel posto. Il romanzo non posso più scriverlo. Ma sono sicura che il momento di pace lo troverò lì, uguale a quel sorriso.

April 9, 2015

Abu Soheib, l’ultimo “angelo” di Yarmouk

(di Lorenzo Trombetta, ANSA). L’ultimo medico di Yarmouk, un volontario della Mezzaluna rossa locale che aveva salvato centinaia di vite umane negli ultimi quattro anni, è stato ucciso da sicari nel campo profughi palestinese alla periferia di Damasco, da giorni teatro di intensi scontri tra miliziani locali e jihadisti dello Stato islamico (Isis), padroni ormai di quasi tutto il devastato sobborgo.

(di Lorenzo Trombetta, ANSA). L’ultimo medico di Yarmouk, un volontario della Mezzaluna rossa locale che aveva salvato centinaia di vite umane negli ultimi quattro anni, è stato ucciso da sicari nel campo profughi palestinese alla periferia di Damasco, da giorni teatro di intensi scontri tra miliziani locali e jihadisti dello Stato islamico (Isis), padroni ormai di quasi tutto il devastato sobborgo.

Yahiya Hurani (foto), da tutti conosciuto come Abu Soheib, è caduto sotto una pioggia di pallottole mentre si recava all’ospedale Palestina, da lui gestito in quasi solitudine da circa un anno, da quando il personale era fuggito dopo i sanguinosi raid aerei governativi su Yarmouk, dal 2013 sottoposto a un assedio medievale dalle forze di Damasco.

Come ha riferito il quotidiano al Hayat, la sua uccisione mercoledì scorso ha preceduto di poche ore l’ingresso a Yarmouk dell’Isis, secondo fonti locali in grado di controllare ormai l’80% del campo. Abu Soheib era uno dei quadri locali di Hamas. Ma quando il movimento palestinese aveva lasciato la Siria nel 2012 in rotta con Damasco, il medico aveva deciso di rimanere.

“Non possiamo abbandonare la gente del campo”, ripeteva Hurani. Per assicurare l’apertura di corridoi umanitari informali e l’ingresso di medicinali, Abu Soheib era più volte sceso a patti con tutti gli attori armati: dai miliziani qaedisti a quelli del regime, passando per gli insorti locali.

Forte dei suoi contatti politici, era stato perfino incaricato di andare a Beirut nel 2014 per tentare una mediazione tra lealisti e miliziani. Era un uomo di mediazione, che aveva sempre rifiutato la lotta armata. “Ha sempre spinto perché la gente di Yarmouk rimanesse neutrale di fronte alla guerra”, ricordano i suoi amici. “Schierarsi avrebbe significato cadere nella trappola della violenza”, ripeteva Abu Soheib.

Hurani non era un medico di professione ma aveva esperienza da vendere. Aveva cominciato da ragazzo a Gaza nel 1982. Poi era andato in Siria. Era stato in Libano per circa vent’anni e nel 2011 era andato in Somalia. Poi ancora a Gaza ed era tornato in Siria. Aveva ottenuto il brevetto come soccorritore dalla Croce Rossa Internazionale.

Quando le forze di Damasco avevano bombardato la moschea Abdel Qader Husseini a Yarmouk nel dicembre 2011, uccidendo decine di civili tra cui minori, la maggior parte dei medici lasciarono il campo. Hurani rimase accanto al dottor Wael, costretto anche lui in seguito a lasciare l’ospedale sotto la minaccia di morte.

Da solo, Abu Soheib si è così improvvisato chirurgo e ha persino fatto partorire delle donne del campo. Era scampato più volte alla morte e sapeva che su di lui pesava una condanna a morte posta da “chi non voleva che a Yarmouk ci fossero medici”. Gli amici raccontano che una volta, mentre curava un ferito quest’ultimo aprì gli occhi e riconobbe Abu Soheib: “mi avevano incaricato di farti fuori. E ora tu mi salvi la vita”. (7 aprile 2015, ANSA).

Isis a Yarmouk, Asad e Hamas (per ora) a braccetto

(di Lorenzo Trombetta, ANSA). Dopo aver contribuito al disgelo tra Stati Uniti e Iran, lo Stato islamico facilita adesso anche il riavvicinamento tra il regime siriano e Hamas, ala palestinese della Fratellanza musulmana la cui direzione in esilio aveva lasciato Damasco nel 2012 dopo un’alleanza pluriennale nel quadro della comune lotta contro Israele.

Il nemico comune più minaccioso ora sembra però essere l’Isis, che si è avvicinato pericolosamente al cuore del potere siriano. Tra le macerie del campo profughi palestinese di Yarmouk, ad appena sei chilometri dal centro di Damasco, combattono fianco a fianco le milizie lealiste e quelli che fino a pochi giorni fa erano loro rivali, oppositori al regime e branca locale del movimento palestinese.

Questo mentre l’aviazione governativa siriana sgancia barili-bomba e spara missili Grad solo sulle zone controllate dai jihadisti e non più, come invece fatto negli ultimi due anni, contro le zone in mano agli insorti. Yarmouk è dalla fine del 2013 sotto assedio da parte del regime e circa 200 civili dei 18mila rimasti sono morti di fame e stenti nel corso del 2014.

Secondo fonti locali palestinesi e siriane e altre fonti di intelligence straniere interpellate dall’ANSA, i miliziani dell’Aknaf Bayt al Maqdis (Ali di Gerusalemme) ricevono adesso inedito sostegno dalle Forze della difesa nazionale, dai miliziani del regime di Damasco, e da altri gruppuscoli armati palestinesi tradizionalmente cooptati dalle autorità siriane. L’Isis è entrato a Yarmouk mercoledì scorso e nel corso di pochi giorni ha preso quasi tutto il campo.

In realtà, spiegano le fonti, lo Stato islamico si è visto offrire l’accesso al campo dai qaedisti della Jahbat an Nusra che, pur dicendosi “neutrale”, ha consegnato postazioni e offerto supporto logistico ai jihadisti. Poco prima dell’improvvisa offensiva, nelle braccia dell’Isis sono inoltre finiti numerosi miliziani dell’Aknaf unitisi all’Isis “perché sono i più forti e pagano meglio”.

Sullo sfondo, affermano le fonti, c’è stato il riavvicinamento tra la leadership in esilio di Hamas, guidata da Khaled Meshaal, e l’Iran, principale sponsor di Damasco. Il recente incontro a Doha, in Qatar, del presidente del parlamento iraniano Ali Larijani con Meshaal ha segnato una svolta nel disgelo tra Hamas e l’asse Damasco-Teheran, dal 2011 impegnato assieme alla Russia nella repressione della rivolta siriana.

Dall’incontro di Doha è emersa la possibilità di trovare una tregua a Yarmouk e di rispolverare un accordo, mai applicato, perché il campo diventasse neutrale in modo da consentire l’accesso umanitario. Le parti coinvolte nei colloqui erano le forze di Damasco e l’Aknaf.

Ma un eventuale accordo, affermano le fonti, avrebbe segnato l’indebolimento della Nusra e dello stesso Isis, da mesi presenti nel vicino sobborgo di Hajar al Aswad. Poco prima dell’ingresso dello Stato islamico a Yarmouk, un medico e quadro di Hamas, il medico Yahya Hurani, era stato ucciso da un sicario.

Per tutta risposta l’Aknaf ha condotto arresti di membri della Nusra e dell’Isis già presenti nel campo. Il casus belli era ormai pronto e, concludono le fonti, la reazione dei jihadisti non si è fatta attendere. (ANSA, 8 aprile 2015).

April 7, 2015

A Firenze torna in scena il Medio Oriente

Riparte domani il Middle East Now, il festival internazionale di cinema, documentari, arte contemporanea, musica, incontri ed eventi, arrivato alla sesta edizione che dall’8 al 13 aprile si svolgerà a Firenze.

Il tema di questa edizione sarà il viaggio, inteso come atto fondamentale di conoscenza, viaggio fisico, reale, ma anche viaggio culturale, artistico.

Sarà presentato in anteprima italiana il documentario Our terrible country (Baladuna al-rahib) di Mohammad Ali Atassi che segue lo scrittore e dissidente Yassin al Haj Saleh e il giovane fotografo Ziad Homsi, in un pericoloso viaggio da Duma alla volta di Raqqa, la città natale dello scrittore, caduta in mano ai fondamentalisti. Un documentario sulle laceranti ferite della Siria e sul rapporto tra due generazioni, coinvolta ognuna a suo modo nella rivoluzione siriana, che ne rivela le speranze, gli inganni e le sconfitte.

Sempre dalla Siria arriva From My Syrian Room (Min ghurfati), documentario dell’artista e regista Hazem al Hamwi, che ripercorre i suoi ricordi, da quelli più lontani legati all’infanzia quando riusciva a sentirsi libero solo disegnando ossessivamente, chiuso nella sua stanza, fino allo scoppio della rivoluzione nel 2011 quando si ritrova incapace di affrontare il terrore. Attraverso la sua storia, il regista racconta il potente desiderio di libertà di un’intera nazione.

Transit Game (Lu‘ba taranzit) di Anna Fahr, invece, racconta la storia di un siriano in fuga dalla guerra che desidera riunirsi alla sua famiglia. Sulla sua strada, nelle montagne a nord del Libano, incontra due ragazzini palestinesi, le cui storie di esilio gli offrono uno sguardo sulle incertezze che lo attenderanno.

Infine, sul Libano segnaliamo l’ultimo film di Ghassan Sahlab, acclamato autore del cinema libanese, The Valley (al-Wadi). Dopo un incidente stradale su una strada di montagna isolata, un uomo di mezza età perde la memoria e si imbatte in alcune persone con la macchina in panne, e dà loro una mano. Questi personaggi misteriosi lo portano nella grande tenuta che hanno nella valle della Beqaa, luogo in cui si svolgono anche traffici illegali, che forse il protagonista non lascerà mai più. Miglior Film al festival di Abu Dhabi, per un dramma interiore sull’instabilità e la complessità del Libano di oggi.

Il programma completo delle proiezioni e degli eventi si può scaricare qui.

Mazen Darwish parla la lingua della libertà

(di Yara Badr, per The Guardian. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Ho incontrato per la prima volta Mazen Darwish, mio marito, tramite amici in un caffè di Damasco nel settembre 2009. Ci siamo messi a lavorare a un progetto sulla censura culturale in Siria, ma il progetto non ha mai visto la luce. Era ancora in corso di definizione nell’ufficio di Mazen nel Centro siriano per i media e la libertà di espressione (Scm), fondato a Damasco nel 2004, quando questo è stato preso d’assalto dalle forze dell’intelligence la mattina del 16 settembre 2012.

(di Yara Badr, per The Guardian. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Ho incontrato per la prima volta Mazen Darwish, mio marito, tramite amici in un caffè di Damasco nel settembre 2009. Ci siamo messi a lavorare a un progetto sulla censura culturale in Siria, ma il progetto non ha mai visto la luce. Era ancora in corso di definizione nell’ufficio di Mazen nel Centro siriano per i media e la libertà di espressione (Scm), fondato a Damasco nel 2004, quando questo è stato preso d’assalto dalle forze dell’intelligence la mattina del 16 settembre 2012.

Quando ho incontrato Mazen per la prima volta, era arrabbiato per il fatto che le sue sedi erano state chiuse già due volte, ma con anni di esperienza di lavoro in Siria e con la sua conoscenza delle leggi che regolano il mestiere dei giornalisti, aveva imparato come tenere a bada quella rabbia e trasformarla in energia per costruire.

Mazen ha una determinazione incredibile. Durante il nostro secondo incontro qualche giorno dopo, mi ha parlato dell’idea dietro al progetto e dei suoi obiettivi: era di nuovo in piedi, ancora una volta un piantagrane.

“Piantagrane”. Così descriviamo una persona che fa qualcosa di cui è in pieno diritto ma che è vietata in Siria. Si può essere un piantagrane dei media, o un piantagrane politico. Potrebbe trattarsi di nient’altro che un commento sarcastico fatto in pubblico, dato che anche la nostra audacia linguistica ha dei limiti, imposti su di noi nei decenni.

Ma Mazen non è come molti di noi, che cercano di integrarsi all’interno di questa società oppressa così com’è. Mazen si fida degli altri, chiunque siano, e questa fiducia affonda le radici nella sua convinzione che non sta facendo nulla che sia da tenere segreto. La maggior parte di noi vede gli altri, chiunque siano, come gente che potrebbe stilare un rapporto ai servizi di sicurezza sostenendo che hai detto qualcosa – e ciò vuol dire che potresti essere fatto sparire.

Mazen parla in una lingua che forse solo una minoranza dei siriani comprende, una lingua il cui dizionario contiene parole come diritti umani, diritto di informazione e libertà di opinione e d’espressione. Per la maggior parte dei siriani nel 2009 tali concetti appartenevano forse a qualcun altro, o magari se ne parlava in un film. Erano prodigiosi e surreali per la maggioranza, la quale aveva letto che la costituzione siriana tutela la libertà di opinione ed espressione, ma che aveva dimenticato questa riga e cosa voglia dire in un Paese in cui le storie delle persone scomparse si stanno moltiplicando.

In cuor nostro forse sapevamo tutti che sarebbe accaduto a Mazen, di certo lui non è un’eccezione. Secondo il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria delle Nazioni Unite, Mazen è scomparso in maniera forzata per nove mesi, periodo in cui ha subito pesanti torture, e in seguito è stato trasferito nella prigione centrale di Damasco, Adra. Ora che per Mazen sta per trascorrere il suo terzo anno di detenzione, le autorità hanno improvvisamente deciso di trasferirlo nella prigione centrale della città di Hama. L’accusa? “Propaganda di atti terroristici”, nell’ambito dell’articolo 8 della legge anti-terrorismo – emessa in un momento ad hoc, non molto dopo l’arresto di Mazen. Sarà processato nel tribunale anti-terrorismo, un tribunale speciale istituito dopo il suo arresto.

L’imputazione presentata dal pubblico ministero dice che le attività del Centro siriano per i media e la libertà di espressione miravano a “destabilizzare la situazione interna in Siria, per far sì che le organizzazioni internazionali condannassero la Siria nei forum internazionali”. Queste attività comprendevano la pubblicazione online di informazioni di monitoraggio, la diffusione di rapporti sui diritti umani e la condizione dei mezzi di informazione in Siria, la raccolta dei nomi delle persone detenute, disperse o uccise nel corso del conflitto siriano.

In Siria tutto è vietato eccetto l’elogio: o stai con noi, o stai col nemico. La nazione è intimamente connessa alla sicurezza che viene determinata da pochi uomini.

L’8 marzo del 1963 è stato dichiarato nel Paese lo stato di emergenza: le riunioni sono state vietate, le opinioni politiche sono state vietate e il giornalismo – di conseguenza e necessariamente – è stato vietato.

Mazen ha rifiutato tutto ciò, credendo fermamente che “arriverà un giorno in cui nessun gruppo, governo o regime potrà avere il monopolio sulla verità, potrà nascondere la verità o anche solo oscurare un singolo aspetto della verità, anche in tempi di cortine di ferro, ideologie unilaterali e società chiuse”. Mazen non è stato solo un giornalista molto efficace, nonché uno dei più etici. È stato anche qualcuno che ha ricordato le azioni compiute da tutti i difensori del giornalismo e dei diritti umani.

Il giornalista americano Edward R. Murrow non ha forse sfidato il maccartismo? Non ha difeso le libertà tutelate dalla costituzione degli Stati Uniti, sostenendo che quelle libertà devono avere la precedenza sulla sicurezza nazionale?

Il mondo non si è da poco unito in solidarietà con la rivista satirica francese Charlie Hebdo, quando è stata vittima di un brutale attacco organizzato in cui quattro dei suoi vignettisti sono stati uccisi?

Proprio alla fine del film Il grande dittatore, proiettato per la prima volta il 15 ottobre 1940, Charlie Chaplin dice nel suo famoso discorso: “Tutti vogliamo aiutarci l’un l’altro. Gli esseri umani sono così… Ma abbiamo perso il cammino… Abbiamo sviluppato la velocità, ma ci siamo chiusi dentro. La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformato in cinici. L’avidità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità… E anche se gli uomini muoiono, la libertà non perirà mai”.

In ogni nazione c’è un qualche Charlie Hebdo, in ogni epoca ci sono quelli che lottano per l’umanità, chi rifiuta di nascondersi dietro uno scudo di silenzio, chi lotta in favore di Mazen Darwish e di altri giornalisti, ovunque si trovino.

Nessuna delle parti in conflitto in Siria riconosce la parola “stampa” come un segno internazionale che indica che i giornalisti devono essere protetti. Eppure noi, in cambio, ci rifiutiamo di essere parte del loro grande gioco e resteremo ai lati, ai margini. La meccanizzazione ha trionfato sull’umanitarismo, la politica ha prevalso sui diritti umani, ma nessuno può reprimere il potere dei margini.

Con le parole resisteremo a questa realtà come prigionieri del tempo, perché quando ci ergiamo in favore di individui in casi come questi, ci ergiamo per l’umanità, e per un’idea che non perirà mai. (The Guardian)

March 25, 2015

Probabilmente non leggerete quest’articolo

![[AP Photo/ Khalil Hamra, File, Aug. 15, 2012]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/hostedimages/1427579168i/14289019._SX540_.jpg)

(di Barry Malone, per AlJazeera. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). C’è qualcosa nei suoi occhi. Qualcosa di più dello sconcerto che si vede così spesso nei volti degli innocenti vittime delle guerre degli altri. È qualcosa che ti perseguita. Qualcosa che ti raggiunge con più potenza non nella mente, ma in un luogo più prosaico. Nelle tue viscere. Nelle tue ossa.

La sua espressione sembra implorare in modo diretto. Per chiederti: Ti importa? Mi vedi?

Quando abbiamo visto questa immagine, non ce n’era un’altra che sembrasse più appropriata per finire in homepage il 15 marzo, il giorno in cui la Siria è entrata nel suo quinto anno di miseria e caos. Il suo quinto anno di massacri.

Molti gruppi per i diritti umani e molti siriani avevano un’accusa potente da rivolgere quel giorno. Il mondo, hanno detto, ha fallito rispetto al Paese e alla sua gente. Al mondo ha smesso di interessare.

A volte il giornalismo stesso sembra una lotta per far sì che alla gente importi.

E altrettanto spesso, forse anche più spesso, è una lotta per far sì che a te importi. Ogni giorno i media si occupano di storie di morte, devastazione e disperazione. Troppo spesso sembra solo lavoro, solo lì per essere svolto. Un giorno di paga da guadagnarsi.

Ma noi abbiamo un dovere. Perché queste sono le storie di altre persone.

E meritano di essere ascoltate.

Il giorno dell’anniversario abbiamo pubblicato molti contenuti. C’erano documentari esaltanti, forti polemiche, dipinti siriani, infografiche, analisi, interviste, analisi e notizie. C’era lo streaming della tv. Abbiamo provato a portare il nostro pubblico nelle vite di chi si trova in quella morsa.

Il tutto presentato dalla donna insanguinata, quello sguardo che prende quasi tutto lo schermo.

Ma il numero di persone che ha visitato il nostro sito quel giorno è stato molto più basso di quanto ci aspettassimo. Mentre guardavamo le analisi e prendevamo nota del traffico, quella sferzante accusa di apatia sembrava giustificata.

Ci sono variabili, certo. Gli anniversari di solito non catturano l’immaginazione, alcuni preferiscono altri canali di informazione per le notizie sulla Siria, e forse il nostro lavoro non è stato ciò che sarebbe potuto essere.

Poi c’è la stanchezza. Sono stati anni duri per il mondo. Siria, Iraq, Nigeria, Libia, la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, l’Ucraina, la Somalia e oltre. Le storie oscure prevalgono.

Non ho mai sentito così tanti giornalisti dire che il lavoro li sta stritolando, né così tanta gente che guarda i telegiornali dire che non ce la fa più. Essere testimoni è estenuante.

Fare fronte alla nostra indifferenza

Dal 2012 abbiamo visto un ristagno nel traffico rispetto alle nostre storie sul conflitto in Siria, con picchi a intermittenza quando si arriva nelle prime pagine: Asad che dice qualcosa di inconsueto, la possibilità di missili occidentali.

Di recente, anche se ci sono stati picchi occasionali, appaiono perlopiù collegati allo Stato islamico. La presa di Falluja, la caduta di Mosul, le esecrabili decapitazioni e la Storia presa a martellate.

Le menti contorte rubano la scena. E le persone a cui dovremmo prestare attenzione sbiadiscono sullo sfondo, attori marginali in una narrativa a torto ed ingiustamente dominata dal grottesco.

Ci accorgiamo che le storie sul soffocante stritolio e sulla difficoltà quotidiana della guerra non si impongono altrettanto. E neppure le storie dei quasi 4 milioni di siriani che sono stati costretti a fuggire dal proprio Paese.

Quando abbiamo twittato l’accusa che al mondo non importa, molte persone la hanno ritwittata. Ma gran parte di loro non ha cliccato sul link per leggere le nostre storie. Forse volevano far vedere che ci tengono. Forse credono che alla gente dovrebbe importare. Ma a loro non è importato abbastanza leggere cosa avevamo scritto.

Questa è una vergogna.

Perché era un’occasione per fare il punto. Per fare un passo indietro. Per riflettere sul fatto che oltre 220 mila persone sono state uccise e metà della popolazione di un Paese è stata spinta fuori dalle proprie case. Era un’occasione per chiedere al popolo siriano di cosa ha bisogno da parte nostra. Per fare pressioni sui nostri governi perché accolgano i siriani.

La nostra indifferenza è qualcosa a cui abbiamo bisogno di pensare e di cui dovremmo parlare. Come giornalisti, dovremmo mettere in discussione la nostra prestazione. Come persone, la nostra umanità. Perché possiamo fare meglio.

E quella donna nella foto dovrebbe sapere che noi la vediamo. (AlJazeera, 17/03/2015).

March 23, 2015

L’Isis non ha distrutto Nimrud e Hatra

Non sono mai avvenute le distruzioni annunciate da parte dello Stato islamico dei siti archeologici iracheni di Nimrud, Khorsabad e Hatra. Ad affermarlo è il team di esperti internazionali del progetto Shirin che hanno preso visione delle immagini satellitari provenienti dai siti interessati che non presentano “distruzioni evidenti”.

Non sono mai avvenute le distruzioni annunciate da parte dello Stato islamico dei siti archeologici iracheni di Nimrud, Khorsabad e Hatra. Ad affermarlo è il team di esperti internazionali del progetto Shirin che hanno preso visione delle immagini satellitari provenienti dai siti interessati che non presentano “distruzioni evidenti”.

(di Alberto Savioli, per SiriaLibano). All’indomani della pubblicazione del video che mostrava la distruzione di alcuni importanti reperti archeologici del museo di Mosul (assieme ad alcune copie in gesso) e del sito di Ninive, le autorità irachene annunciavano la distruzione con il bulldozer dei siti di Nimrud, Khorsabad e Hatra.

Ninive, Nimrud (l’antica Kalhu – la biblica Calah) e Khorsabad (l’antica Dur-Sharrukin, “la fortezza di Sargon”) tra il IX e il VII sec. a.C. sono state le capitali di quello che si può considerare il primo impero territoriale della storia. Qui hanno regnato i sovrani assiri immortalati con le loro gesta nelle pagine della Bibbia e nei rilievi conservati al British Museum di Londra e al Louvre di Parigi: Tiglath-pileser III (744-727 a.C.), Sargon (722-705 a.C.), Sennacherib (705-681 a.C.) e Assurbanipal (669-631 a.C.).

Hatra invece, fiorì tra il II e il I sec. a.C. come centro commerciale e religioso dell’impero partico. Da Hatra provengono le statue distrutte al Museo di Mosul e riprese nel famoso video dell’Isis.

Tuttavia, secondo quanto annunciato dal progetto Shirin che fa capo a un team di esperti, le distruzioni di questi tre importanti siti archeologici non sarebbero mai avvenute: “Abbiamo tutti gli elementi necessari per valutare la situazione, Shirin, in contatto con UNOSat attraverso il World Heritage Centre (UNESCO) e in contatto con altre fonti, conferma che i presunti danni o distruzioni di Nimrud, Khorsabad e Hatra, annunciate da una fonte governativa di Baghdad, non sono confermate. Le più recente immagini satellitari non rivelano alcuna evidente presenza massiccia sia umana che meccanica, non ci sono visibili distruzioni. Rileviamo l’assenza della rivendicazione da parte dello Stato islamico. Facciamo notare che non abbiamo alcuna conferma da fonti di fiducia di Mosul o della provincia di Ninive”.

Pur non minimizzando le azioni distruttive dell’Is, e ricordando le distruzioni dei Lamassu (tori androcefali) del Museo di Mosul e della porta di Nergal sul sito di Ninive, oltre che della tomba di Giona a Ninive e di altri edifici di importanza storica e religiosa, Shirin fa appello alla deontologia professionale e alla verifica delle fonti dichiarando: “Insistiamo sul necessario controllo incrociato delle informazioni”.

L’altra “guerra” di uno studente siriano in Libano

Uno studente siriano trasferitosi a Beirut per completare gli studi universitari racconta i primi strappi della sua vita piena di preoccupazioni, la più difficile delle quali è diventata assicurarsi un minimo di rispetto in una comunità ospitante che non sostiene i rifugiati e non si fa carico della loro situazione. Al contrario, li carica di umiliazioni insostenibili.

(Da al Modon. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Ho concluso i miei primi studi nell’università di Aleppo. Appena laureato, sono iniziati i miei strenui tentativi di finire la magistrale, anzitutto per completare gli studi e acquisire una certa posizione sociale nel mio ambiente. In secondo luogo, per fuggire dallo spettro del servizio militare obbligatorio. È un’ambizione che ha causato l’emigrazione di molti giovani siriani che non prendono parte alla guerra, pur di salvarsi dal suo incubo.

(Da al Modon. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Ho concluso i miei primi studi nell’università di Aleppo. Appena laureato, sono iniziati i miei strenui tentativi di finire la magistrale, anzitutto per completare gli studi e acquisire una certa posizione sociale nel mio ambiente. In secondo luogo, per fuggire dallo spettro del servizio militare obbligatorio. È un’ambizione che ha causato l’emigrazione di molti giovani siriani che non prendono parte alla guerra, pur di salvarsi dal suo incubo.

Ho deciso di scegliere il Paese più vicino geograficamente e con le procedure più facili per essere accettato in quanto siriano. Infatti non mi veniva richiesto altro che la mia carta d’identità e una modesta somma di denaro. Dopo aver passato il confine, mi è apparso in tutta chiarezza un altro cammino di sofferenza non direttamente collegato alla guerra. È accaduto quando i membri della sicurezza libanese hanno iniziato a denigrare i giovani siriani dicendoci: “In fila, bastardi”, mentre stavamo già aspettando che ci venisse dato il visto d’entrata.

Un lavoro estenuante

Ma in Libano non si può studiare e basta: sono stato costretto a garantirmi un’entrata accettabile che mi aiuti a vivere e mi permetta di pagare l’università. Mi sono messo a cercare lavoro con la mia laurea in Letteratura, senza arrivare a un risultato soddisfacente. Gli basta sapere che sei siriano per rifiutarti, o per assumerti in condizioni di sfruttamento. Alla fine ho trovato lavoro in un supermercato di Beirut, ma è pur sempre un lavoro che non si addice alla mia laurea né alle mie aspirazioni.

Il lavoro è estenuante, ma mi sono adattato in fretta, dal momento che ho bisogno di pagare la retta dell’università privata che è relativamente alta anche per gli stessi studenti libanesi. Comincio la giornata alle cinque del mattino per prendere l’autobus che mi porta da Dahiye, la periferia meridionale di Beirut dove abito, al mio luogo di lavoro a Ra’s Beirut, dove arrivo verso le sette e un quarto.

Diritti rubati

A lavoro – e ormai si sanno bene le ragioni – la mia nazionalità è diventata una scusa per chiamarmi “quello della Daesh”, per una presa in giro dall’origine chiara. Malgrado tutto, sono riuscito ad adattarmi ai miei colleghi e a stringere amicizia con qualcuno. E mi sembra che i miei studi e il fatto di svolgere una mansione inferiore alla loro mi faccia essere in qualche modo apprezzato.

Col tempo mi sono diventate chiare molte cose. Per esempio il fatto che l’impiegato libanese che non ha una laurea riceve il doppio del mio compenso, oltre alla previdenza e all’assicurazione sanitaria. Anzi, una delle ultime decisioni della cooperativa – decisione da cui sono stato escluso – ha concesso agli impiegati libanesi assicurazioni sanitarie per sostenerli nei trattamenti presso qualsiasi medico indicato dall’azienda.

In realtà, sono ancora soltanto un lavoratore alla giornata che non ha ferie come i libanesi nei giorni festivi. Perché, semplicemente, me le tratterrebbero dallo stipendio. Così, ho iniziato a darmi da fare per chiedere un piccolo aumento che risponda alle mie poche necessità, non di più. Ma questo è stato accolto da parte dell’amministrazione solo con promesse. Quando ho insistito mi hanno detto: “Lavori bene, ma se non ti piace, te ne puoi andare”.

Pensando all’Europa

Sembra che i miei studi non significhino nulla per loro. Presumo che, secondo loro, dovrei essere soddisfatto della mia situazione visto che conosco la condizione attuale dei siriani in Libano. E a quanto ne so, non troverò un altro lavoro adatto a me. Ma mi sono già iscritto ai corsi della magistrale dilazionando il pagamento delle rette in tre anni, mentre credo di completare gli studi in due. Devo comunque assicurare il pagamento della retta ogni semestre, in quanto l’amministrazione universitaria mi è venuta incontro solo estendendo il periodo di pagamento, senza agevolazioni.

Vedo i giovani siriani che lavorano nella mia stessa azienda ma al reparto di consegna degli ordini. Non sono pagati, ma ricevono il loro “stipendio” – se così si può chiamare – dai clienti: mille, duemila lire, o niente a volte. E nonostante questo, si trovavano ad affrontare certi responsabili nella cooperativa che rifiutano la presenza di siriani nell’azienda e cercano di sostituirli con lavoratori del Bangladesh. Questi sono gli scambi tra i dipendenti, mentre i siriani, quando mi unisco a loro, non pensano e non parlano d’altro che di emigrare in Europa e viverci con dignità.

L’ultima umiliazione

Mentre torno a casa, l’autobus si ferma al checkpoint all’entrata di Dahiye. Esce il razzista di turno e fa: “Tutti i siriani tirino fuori la carta d’identità”. La volta prima, era il periodo dell’Ashura, ci hanno detto: “Tutti i siriani scendano a terra”. Così ti senti un terrorista. Ho iniziato a pensare di camminare a piedi per un’ora intera per evitare il checkpoint. Non perché sono un terrorista o perché i miei documenti non vanno bene. Ma perché così, almeno, non sento di perdere la mia umanità.

March 20, 2015

Le “partigiane curde”, un utilizzo semplificato e ideologico delle informazioni

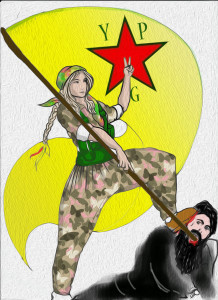

(di Alberto Savioli, per SiriaLibano). Il secondo di due pezzi, vuole analizzare il racconto che viene fatto della donna nelle forze rivoluzionarie curde e come la sua figura venga semplificata e spesso riprodotta attraverso la lente ideologica (nel primo pezzo si è parlato del modo in cui viene raccontata la resistenza curda a Kobane). La solidarietà internazionale verso i curdi deve prescindere dall’identità etnica e valere per tutti i popoli che combattono l’oscurantismo sia esso laico, religioso o ideologico.

(di Alberto Savioli, per SiriaLibano). Il secondo di due pezzi, vuole analizzare il racconto che viene fatto della donna nelle forze rivoluzionarie curde e come la sua figura venga semplificata e spesso riprodotta attraverso la lente ideologica (nel primo pezzo si è parlato del modo in cui viene raccontata la resistenza curda a Kobane). La solidarietà internazionale verso i curdi deve prescindere dall’identità etnica e valere per tutti i popoli che combattono l’oscurantismo sia esso laico, religioso o ideologico.

L’attacco dello Stato islamico contro Kobane ha scatenato in Italia manifestazioni, cortei, conferenze e dibattiti come non se ne sono mai visti per il popolo siriano in generale durante quattro anni di conflitto. Tre sono i temi ricorrenti: la “resistenza”, “contro il colonialismo occidentale”, le “donne combattenti e libere”. I titoli scelti sviluppano questi temi: “Viva la resistenza di Kobane”, “Kobane or Isis, resistance or barbarism”, “A fianco della resistenza curda contro l’Isis e il colonialismo occidentale”, “Con Kobane e il Rojava che resiste”, “Kobane non è sola”, “Kobane nel cuore”, “Kobane ovunque, ovunque resistenza”, “#Savekobane”, “Kobane calling”, “Kobane non è sola”, “8 marzo, libere dalla paura libere di essere” (in solidarietà con le donne curde di Kobane).

Il fenomeno della donna combattente, che riporta l’immaginario collettivo al tema delle Amazzoni è molto affascinante, soprattutto in una società come la nostra non ancora svincolata dal machismo e maschilismo strisciante.

Io stesso non sono immune da questo fascino.

Circa tre settimane fa mi trovavo ospite in un campo di guerriglieri del Pkk (Partito dei lavoratori del Kurdistan “turco”, il braccio armato in realtà sarebbe l’Hpg o Forza di difesa popolare) nel nord dell’Iraq (Kurdistan meridionale). Questi combattenti del “ramo turco” vengono ospitati nel territorio iracheno della Regione autonoma del Kurdistan (Krg) nonostante le pressioni di Ankara.

Aveva appena nevicato e fui invitato a scaldarmi accanto alla stufa all’interno di una tenda, alle pareti erano appese bandiere del Pkk e dell’Hpg, fotografie dei loro martiri e del leader del movimento Abdullah Ocalan che loro chiamano col diminutivo Apo. Alcune ragazze vestite con la mimetica, i capelli intrecciati e il foulard nero a fiori colorati mi si sedettero accanto, prima incuriosite dalla mia presenza poi per raccontarmi la loro lotta quotidiana.

Aveva appena nevicato e fui invitato a scaldarmi accanto alla stufa all’interno di una tenda, alle pareti erano appese bandiere del Pkk e dell’Hpg, fotografie dei loro martiri e del leader del movimento Abdullah Ocalan che loro chiamano col diminutivo Apo. Alcune ragazze vestite con la mimetica, i capelli intrecciati e il foulard nero a fiori colorati mi si sedettero accanto, prima incuriosite dalla mia presenza poi per raccontarmi la loro lotta quotidiana.

Questa parità di genere che affascina l’occidente come esempio di libertà e indipendenza della donna curda necessita di precisazioni. Questo tipo di parità è solo parziale, in quanto la donna rimane quasi sempre in posizione subordinata rispetto ai combattenti di sesso maschile, inoltre è tale solo all’interno dei gruppi combattenti.

Con ciò non voglio dire che la donna curda sia sottomessa, ma che nei villaggi della Siria araba non ho notato differenze di status rispetto alla donna curda dei villaggi siriani o iracheni. Lo spazio di autonomia delle donne in quest’ambito rurale è dettato dalla consuetudine e dalla tradizione, non dal fattore etnico.

Dilar Dirik, un’attivista curda con un dottorato di ricerca all’Università di Cambridge, ha sottolineato come i media tendano a fotografare e intervistare le combattenti più belle, inoltre come il fenomeno (in occidente) delle donne curde combattenti “vada di moda” e sia presentato come un fenomeno da romanzo perché fa da contrappeso al preconcetto della donna orientale oppressa. Continua la studiosa “la mia generazione è cresciuta considerando le donne combattenti come un elemento naturale della nostra identità”, tuttavia “sarebbe esagerato definire la società curda paritaria, considerando la prevalenza del dominio maschile e la violenza”.

Ogni gruppo combattente curdo ha la sua unità femminile, i curdo-siriani dell’Ypg hanno il corrispettivo femminile nell’Ypj (Unità di protezione delle donne; una pagina facebook e un video mostrano la loro quotidianità) che è stata istituita nel 2012, il Pkk turco (o meglio l’Hpg) ha il suo corrispettivo nell’Yja-Star (Unità delle donne libere-Stella), l’Yrk iraniano (Unità di difesa del Kurdistan dell’est) nell’Hpj (Forze di difesa delle donne).

Ogni gruppo combattente curdo ha la sua unità femminile, i curdo-siriani dell’Ypg hanno il corrispettivo femminile nell’Ypj (Unità di protezione delle donne; una pagina facebook e un video mostrano la loro quotidianità) che è stata istituita nel 2012, il Pkk turco (o meglio l’Hpg) ha il suo corrispettivo nell’Yja-Star (Unità delle donne libere-Stella), l’Yrk iraniano (Unità di difesa del Kurdistan dell’est) nell’Hpj (Forze di difesa delle donne).

Quando lo scorso agosto l’Isis sembrava essere sul punto di sbaragliare le forze peshmerga ed arrivare fino a Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, mi trovavo a Kalak pochi chilometri dalla linea del fronte, anche in quell’occasione arrivarono pullman di giovani ragazze da Suleymaniyah pronte a combattere in prima linea, altre arrivavano dai campi del Pkk più a nord o dalla Siria.

Secondo le dichiarazioni di Redur Xelil, portavoce dell’Ypg, le donne dell’Ypj siriano che combattono in Siria sono circa 15.000, rappresentano il 35% di questa forza combattente.

Molti di quelli che sostengono la lotta di liberazione/resistenza curda e ammirano la figura della donne nelle unità combattenti, hanno sostenuto la dittatura di Asad e i loro alleati regionali, gli ayatollah iraniani, definendo le manifestazioni di piazza del 2011 un “complotto esterno”.

Sono interessanti a riguardo proprio le parole di Axîn Maku, membro del consiglio militare delle Forze di difesa delle donne (Hpj), l’unità combattente femminile del ramo iraniano costituita nel 2014: “Non vediamo alcuna differenza tra la Repubblica islamica dell’Iran e lo Stato islamico. Entrambe queste organizzazioni opprimono le donne e hanno una cultura di odio e di violenza; e se dobbiamo usare la forza per far progredire i nostri interessi di donne, lo faremo”.

Il sostegno e l’ammirazione occidentale per le donne curde che imbracciano il fucile mascherato da fenomeno libertario e parità di genere, a mio avviso si inserisce in un culto tutto maschile della guerra, della donna forte e con gli stessi diritti là dove svolga il ruolo degli uomini.

Non si spiega altrimenti la poca attenzione data dai media invece alle donne arabe e curde siriane, intellettuali, giornaliste, studentesse, o semplici elementi della società civile siriana, che da 2011 si sono ribellate in modo pacifico al regime siriano e che ne hanno denunciato le violazioni subendo il carcere, le torture o la violenza sessuale.

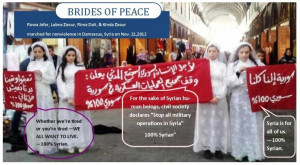

Pochi articoli, poche manifestazioni e conferenze sono state fatte nei “circoli di sinistra”, se non è stato addirittura steso un velo di silenzio sulle storie di molte siriane coraggiose come Rima Dali e le sue tre amiche, arrestate nel 2012 per aver manifestato vestite da sposa con un drappo rosso con su scritto “Per il bene dell’essere umano siriano la società civile annuncia la fine di tutte le operazioni militari in Siria” (foto a destra).

Pochi articoli, poche manifestazioni e conferenze sono state fatte nei “circoli di sinistra”, se non è stato addirittura steso un velo di silenzio sulle storie di molte siriane coraggiose come Rima Dali e le sue tre amiche, arrestate nel 2012 per aver manifestato vestite da sposa con un drappo rosso con su scritto “Per il bene dell’essere umano siriano la società civile annuncia la fine di tutte le operazioni militari in Siria” (foto a destra).

Chi ha mai letto di Fatima Saad, morta a seguito delle torture subite in carcere dove era stata portata perché nel suo cellulare erano state trovate fotografie della bandiera dell’indipendenza.

Chi ha mai sentito parlare delle “libere donne di Enkel”, o di Maissa e Samar Saleh, due sorelle arrestate rispettivamente dal regime e dallo Stato islamico.

N on sono stati consumati fiumi di inchiostro per Razan Zaituneh insignita di numerosi premi (Anna Politkovskaya nel 2011, l’International Women of Courage Award nel 2013, la cerimonia al Giardino dei Giusti di Milano il 6 marzo 2015) per il suo attivismo a favore della popolazione civile siriana. Razan è stata sequestrata dai fondamentalisti nella Ghouta, dove si era recata per denunciare le atrocità che stavano avvenendo.

on sono stati consumati fiumi di inchiostro per Razan Zaituneh insignita di numerosi premi (Anna Politkovskaya nel 2011, l’International Women of Courage Award nel 2013, la cerimonia al Giardino dei Giusti di Milano il 6 marzo 2015) per il suo attivismo a favore della popolazione civile siriana. Razan è stata sequestrata dai fondamentalisti nella Ghouta, dove si era recata per denunciare le atrocità che stavano avvenendo.

Non ha scatenato indignazione di massa la storia di Alaa e di tutte le donne violentate ripetutamente nella prigioni di Asad per confessare crimini che non avevano commesso (1, 2, 3).

A chi non si occupa esclusivamente di vicende siriane è sconosciuta la storia dell’attivista Majd Izzat al-Chourbaji e Rima Fleihan, di Razan Ghazzawi la blogger arrestata per essersi espressa in modo critico verso il regime, o le denunce verso il regime delle famose attrici siriane May Skaf (1, 2) e Fadwa Suleiman o della giornalista Zeina Erhaim che quotidianamente twitta da Aleppo quanto accade.

Anche loro, come le combattenti curde, sono donne libere, emancipate e rivoluzionarie. Eppure non trovano spazio nella retorica maschilista, sulla stampa nazionale, nelle conferenze che settimanalmente hanno come tema Kobane e la resistenza della donna curda.

Sempre secondo l’attivista curda Dilar Dirik, che ha analizzato la rappresentazione delle combattenti curde nei media, le donne che combattono contro Asad e contro lo Stato islamico lo fanno con un duplice scopo, per la libertà come curde e come donne. I media, invece che cercare di capire il fenomeno in tutta la sua complessità lo riducono agli elementi sensazionalistici. La lotta della donna curda “partigiana” è anzitutto una lotta culturale come affrancamento da una società fondamentalmente maschilista e patriarcale (matrimoni precoci o forzati, delitto d’onore, violenza domestica).

Lo stesso tipo di lotta culturale viene combattuta senza armi dalle attiviste arabe siriane o dalle curde impegnate nella ricostruzione della società civile (1, 2). Queste donne, attive al pari degli uomini e più degli uomini non trovano spazio nella retorica dei media occupata a celebrare solo la donna combattente.

Allo stesso modo, la resistenza del Rojava all’oscurantismo dello Stato islamico ha eclissato le tematiche relative ai processi democratici nel Rojava stesso.

Sorprenderà molti apprendere che nonostante il fenomeno dell’arruolamento delle donne curde in prima linea sia presente anche nel Kurdistan iracheno, proprio in questo paese è diffusissima una pratica di violazione e annullamento della donna che tutti associano esclusivamente all’Africa sub-sahariana: la mutilazione genitale femminile.

Le mutilazioni vengono praticate generalmente su ragazze e bambine in una fascia di età compresa tra i 4 e 12 anni (da parenti o vicine) con strumenti non sterilizzati e senza anestesia.

Uno studio scientifico condotto nel 2010 ha evidenziato come la pratica sia diffusa nel Kurdistan iracheno con una percentuale del 72%: nel governatorat o di Germyan l’81,2% delle donne ha subito questa pratica, nel governatorato di Suleymaniyah il 77,9%, nel governatorato di Erbil il 63%. Da questo studio è rimasto escluso il governatorato di Dohuk , tuttavia ci sono indicazioni che qui questa pratica abbia una diffusione minore del 10%.

o di Germyan l’81,2% delle donne ha subito questa pratica, nel governatorato di Suleymaniyah il 77,9%, nel governatorato di Erbil il 63%. Da questo studio è rimasto escluso il governatorato di Dohuk , tuttavia ci sono indicazioni che qui questa pratica abbia una diffusione minore del 10%.

La mutilazione genitale femminile (Fgm) è stata ufficialmente bandita e considerata illegale nel 2011 dal parlamento regionale del Kurdistan; attualmente la pratica è in regressione e sembra che meno del 50% delle ragazze venga mutilata.

Secondo il sito che si occupa della campagna di sensibilizzazione “Stop FGM in Kurdistan” dell’organizzazione tedesca WADI, si tratterebbe di una pratica “musulmana sunnita”, nel Medio Oriente è diffusa soprattutto nelle aree a maggioranza curda.

Uno studio condotto nel 2010, sempre da WADI mostra come nell’area di Kirkuk la pratica abbia una diffusione del 38%. Guardando alla componente etnica di questa percentuale, il 65,4% è costituito dalle donne curde, il 25,7% dalle arabe e il 12,3% dalle turkmene. La componente religiosa e confessionale indica per questa provincia una diffusione tra i sunniti (sommando curdi e arabi) del 40,9%, tra gli sciiti del 23,4%, tra i kaka’i del 42,9%, e nessuna percentuale tra i Caldei e i gruppi cristiani.

Tuttavia in paesi africani come il Benin, il Camerun o il Ghana la percentuale di donne cristiane mutilate è molto superiore alle donne musulmane o di altre religioni animiste, questo fatto sta a indicare che la pratica non è da attribuire all’Islam ma alla consuetudine e alla tradizione locale.

Anche in Iran, nonostante non ci siano percentuali ufficiali (sembra attorno al 60%), la pratica sarebbe maggiormente diffusa nelle province nord-occidentali dell’Azerbaijan iraniano, nel Kurdistan iraniano, a Kermanshah, nell’Elam, e nell’area di Hormuz.

Il racconto dei fatti siriani e iracheni viene sempre filtrato da letture ideologiche, parziali o decifrato tramite clichè ben precisi e consolidati nell’immaginario collettivo, senza una attenta e accurata analisi di fatti e situazioni specifiche.

Il racconto dei fatti siriani e iracheni viene sempre filtrato da letture ideologiche, parziali o decifrato tramite clichè ben precisi e consolidati nell’immaginario collettivo, senza una attenta e accurata analisi di fatti e situazioni specifiche.

Citando Leila al-Shami su Osservatorio Iraq, non vorrei che il sostegno a Kobane e l’ammirazione per la donna partigiana curda sia un esempio di solidarietà selettiva: “Rimane aperta la questione se la solidarietà internazionale per Kobane nasca dall’identità dei suoi difensori curdi, ovvero non arabi sunniti, o dall’appoggio per le posizioni politiche di un partito (il Pyd/Pkk) o dal riconoscimento del principio che tutti i popoli hanno il diritto di difendersi dal terrore, sia esso fascismo nazionalista o religioso, e di autodeterminare come organizzare la propria vita e quella delle proprie comunità. Se davvero sorge da questo riconoscimento, allora la solidarietà per curdi di Kobane dovrebbe essere estesa a tutti i siriani rivoluzionari”, aggiungo, siano essi armati o disarmati.

Lorenzo Trombetta's Blog